5. Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt (NTB 24-05)

Die verschiedenen Phasen (vgl. Kap. 4.2.1) werden für die Umweltbetrachtungen wie folgt zusammengefasst:

-

Bau (Phasen 1, 3 und 5) und Rückbau (Phasen 8 und 9): Bau- und Rückbautätigkeiten, Materialtransporte

-

Betriebsphase (Phasen 2, 4 und 6): Tätigkeiten und Transporte in der Betriebsphase

Die Beobachtungsphase (Phase 7) wird nicht separat betrachtet, da sie gegenüber der Betriebsphase keine zusätzlichen relevanten Umweltauswirkungen hat.

Die folgende Tabelle zeigt zusammenfassend die Einschätzung der Relevanz der einzelnen, in den folgenden Kapiteln behandelten Umweltbereiche gemäss UVP-Handbuch (BAFU 2009) für die Bau-/Rückbau- und Betriebsphase7.

Tab. 5‑1:Relevanzmatrix

|

Umweltbereiche |

Bau & Rückbau |

Betriebsphase |

|

Luftreinhaltung |

● |

● |

|

Lärm |

● |

● |

|

Erschütterungen / Körperschall |

● |

○ |

|

Nichtionisierende Strahlung (NIS) |

● |

● |

|

Grundwasser |

● |

● |

|

Oberflächengewässer inkl. aquatische Ökosysteme |

● |

○ |

|

Entwässerung |

● |

● |

|

Boden (ohne FFF) |

● |

○ |

|

Fruchtfolgeflächen (FFF) |

● |

○ |

|

Altlasten |

○ |

○ |

|

Abfälle, umweltgefährdende Stoffe |

● |

● |

|

Umweltgefährdende Organismen |

● |

● |

|

Störfallvorsorge / Katastrophenschutz |

● |

● |

|

Wald |

● |

● |

|

Flora, Fauna, Lebensräume |

● |

● |

|

Landschaft und Ortsbild (inkl. Lichtimmissionen) |

● |

● |

|

Kulturdenkmäler, archäologische Stätten |

● |

○ |

Legende ○ keine resp. irrelevante Auswirkungen

● relevante Auswirkungen vorhanden resp. nicht auszuschliessen

Wie in Fig. 4 6 gezeigt, überlagern sich die Phasen und somit deren Einwirkungen zum Teil. Abdeckend ist davon auszugehen, dass ein gewisses Mass an baulichen Aktivitäten während der ganzen Vorhabensdauer stattfinden wird (vgl. Kap. 4.2.3). Für die Bewertung der Einwirkungen sind die Einwirkungen in den jeweiligen Phasen nach Art. 8 USG sowohl einzeln als auch gesamthaft und nach ihrem Zusammenwirken zu beurteilen. ↩

Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, Stand 1. Januar 2024, SR 814.318.411-1 (LRV)

Luftreinhaltung auf Baustellen. Richtlinie über betriebliche und technische Massnahmen zur Begrenzung der Luftschadstoff-Emissionen von Baustellen (Baurichtlinie Luft), Umwelt-Vollzug Nr. 0901, Ergänzte Ausgabe 2016 (BAFU 2016b)

Vollzugshilfe Luftreinhaltung bei Bautransporten, Vollzug Umwelt VU 5021, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL (Leuenberger & Spittel 2001)

Luftschadstoff-Emissionen des Strassenverkehrs 1990-2060, Stand 2024, Umwelt-Wissen Nr. 1021 (BAFU 2024b)

Handbuch Emissionsfaktoren für stationäre Quellen, aktualisierte Fassung 2020, Bundesamt für Umwelt (BUWAL 2000)

Handbuch der Emissionsfaktoren des Strassenverkehrs, Stand 8. Juli 2024, HBEFA V 4.2 (INFRAS 2022).

Immissions-Messresultate gemäss www.ostluft.ch (OSTLUFT 2016)

Luftbelastung: Modelle und Szenarien, Konzentrationen der Luftschadstoffe Stickstoffdioxid, Russ und Feinstaub PM10 und PM2.5 (BAFU 2024a)

Karten von Jahreswerten der Luftbelastung in der Schweiz. Datengrundlagen, Berechnungsverfahren und Resultate bis zum Jahr 2022 (Künzle 2023)

Verordnung zum Massnahmenplan Luftreinhaltung vom 9. Dezember 2009, Stand 1. Mai 2016, Baudirektion Kanton Zürich (Verordnung zum Massnahmenplan Luftreinhaltung 2009)

Massnahmenplan Luftreinhaltung – Teilrevision 2016, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL Kanton ZH 2016)

GIS des Kantons Zürich: NO2- und Feinstaubimmissionen Stand 2020, Gesamtverkehrsmodell Kanon Zürich (GVM-ZH 2024)

|

PH-HU1 Luf 01 |

Transporte Ermitteln der Material- und Personentransporte (Bau-/Betriebsphase) zum/vom gTL inkl. der Transportfahrten zwischen gTL und Brennelementverpackungsanlage (BEVA). |

|

PH-HU1 Luf 02 |

Weitere Emissionsquellen Weitere Emissionsquellen (neben Verkehr und Baumaschinen) wie z.B. Feuerungsanlagen werden aufgeführt. |

Aufgrund des aktuellen Projektstands können erst grundsätzliche Erkenntnisse für den Umweltbereich «Luft» gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 Luf 01 und Luf 02 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.

Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 keine zusätzlichen Anträge zum Pflichtenheft formuliert. Die Anträge 49 und 50 in der Stellungnahme der Abteilung «Koordination Bau und Umwelt» (KOBU) des Kanton Zürichs (vgl. Beilage B1.2) sind, gemäss BAFU (vgl. Beilage B2.1), erst für den UVB 2. Stufe relevant.

Im Projektperimeter selbst sind keine bedeutenden Emissionsquellen vorhanden. Es finden heute lediglich land- und forstwirtschaftliche Nutzungen statt.

Im weiteren Umfeld sind im Ist-Zustand diverse Luftschadstoff-Emissionsquellen vorhanden:

-

Kiesgrube Rütifeld (ARE Kanton ZH 2020) unmittelbar neben der Kiesstrasse (K348) südöstlich des Projektperimeters mit Kies- und Betonwerk, Sortier-, Abbau- und Auffüllbetrieb (rund 10'000 Maschinen-Stunden pro Jahr), Transportverkehr (ca. 63'000 LKW-Fahrten pro Jahr) sowie Förderbänder der Firma KIBAG. Der Betrieb der Kiesgrube stellt eine relevante Vorbelastung des Gebiets bzgl. Luftreinhaltung dar (Emissionen Maschinen und Transporte ca. 7 t NO2 und 100 kg PM10 pro Jahr). Der Kiesabbau wird voraussichtlich 2026 beendet sein, die Auffüllung dauert bis ca. 2044. Die Rekultivierung soll ca. 2045 abgeschlossen sein. Eine Erweiterung des Kiesabbaus südlich der bestehenden Kiesgrube Rütifeld im Gebiet «Langacher» ist gemäss Richtplan vorgesehen (festgesetzt). Der kantonale Gestaltungsplan dafür wird jedoch erst festgesetzt, wenn die Endgestaltung der Kiesgrube Rütifeld einen weit fortgeschrittenen Stand erreicht hat (suisseplan Ingenieure AG 2018).

-

Im Gebiet «Windlacherfeld / Weiach» nördlich des Projektperimeters befinden sich weitere Materialgewinnungsstandorte (ARE Kanton ZH 2014).

-

Verkehr auf dem umliegenden Strassennetz (Zweidlenstrasse, Kiesstrasse / K348, A50, Glattfelderstrasse / HSV7 und Querstrasse), siehe Tab. 4‑3 und Fig. 4‑7 in Kap. 4.4.

Gemäss GIS-ZH (2024) lag der NO2 Jahresmittelwert 2020 bei ca. 12.3 µg/m3, der Jahresmittelwert 2020 für PM10 bei 11.6 µg/m3 und für PM2.5 bei 8.8 µg/m3.

Die Immissionsgrenzwerte (IGW) für die Jahresmittelwerte gemäss Luftreinhalte-Verordnung (Anhang 7 LRV) für NO2 (30 µg/m3), PM10 (20 µg/m3) und PM2.5 (10 µg/m3) werden im Projektperimeter für das Jahr 2020 klar eingehalten. Aufgrund der vom Bund getätigten Anstrengungen zur Luftreinhaltung ist davon auszugehen, dass die Luftschadstoffemissionen gesamtschweizerisch weiter zurückgehen werden (BAFU 2024b). Das BAFU rechnet zudem beim Strassenverkehr zwischen 2010 und 2035 mit einem Rückgang der Emissionen von NOX um rund 70% und von PM10 um rund 80% (BAFU 2024a). Auch die Prognosen des Kantons Zürich für das Jahr 2030 zeigen einen Rückgang der Belastung (vgl. Tab. 5‑2).

Tab. 5‑2:Jahresmittelwerte 2020 und Prognose für 2030 der Luftschadstoffimmissionen im Kanton Zürich (GVM-ZH 2024)

|

Jahresmittelwert (µg/m3) |

Stickstoffdioxide (NO2) |

Feinstaub (PM10) |

Feinstaub (PM2.5) |

|

2020 |

12.3 |

11.6 |

8.8 |

|

2030 |

9.2 |

11.2 |

8.4 |

Es ist davon auszugehen, dass die NO2-Immissionen im Anlagenperimeter künftig sowohl im Jahresmittel wie auch im Tagesmittel deutlich unter dem IGW der Luftreinhalte-Verordnung (Anhang 7 LRV) liegen und damit die Anforderungen einhalten werden.

Die Immissionskarten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) zeigen für die Gemeinde Hohentengen a. H. (Siedlungsgebiet rund 2.3 km nordwestlich vom Projektperimeter entfernt, vgl. Fig. 3‑1) im Jahr 2016 einen NO2-Jahresmittelwert von 10.0 µg/m3, der Jahresmittelwert für PM10 lag bei 11.0 µg/m3 und der für PM2.5 bei 8.6 µg/m3 (LGL BW 2024).

Gemäss der 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV 2010) gelten zum Schutz der menschlichen Gesundheit, die über ein Kalenderjahr gemittelten IGW von 40 µg/m3 für NO2 und PM10 und 25 µg/m3 für PM2.5. In der Gemeinde Hohentengen a. H. werden diese Grenzwerte klar unterschritten. Die LUBW prognostiziert für das Jahr 2025 zudem einen weiteren Rückgang der Luftbelastung (vgl. Tab. 5‑3).

Tab. 5‑3:Jahresmittelwerte 2016 und Prognose für 2025 der Luftbelastung in Hohentengen a. H. (LUBW 2021)

|

Jahresmittelwert (µg/m3) |

Stickstoffdioxid (NO2) |

Feinstaub (PM10) |

Feinstaub (PM2.5) |

|

2016 |

10.0 |

11.0 |

8.6 |

|

2025 |

7.0 |

10.0 |

7.8 |

Emissionen Baustelle

Der Projektperimeter liegt in einem Gebiet, welches im gesamtschweizerischen Durchschnitt eine geringere Bebauungs- und Bevölkerungsdichte aufweist (ø Schweiz per 31.12.2022: 285 Einwohner/km2, Gemeinde Stadel: 183.8 Einwohner/km2; BFS 2022). Die Lage der Baustelle gemäss der Richtlinie «Luftreinhaltung auf Baustellen» (Baurichtlinie Luft; BAFU 2016b) wird damit als «ländlich» bezeichnet. Die einzelnen Bau- resp. Rückbauphasen werden länger als 1.5 Jahre dauern und der Bauperimeter ist grösser als 10'000 m2. Daher sind die Bau- und Rückbauarbeiten gemäss der Baurichtlinie Luft grundsätzlich in die Massnahmenstufe B einzuteilen. Die Maschinen, Geräte und Arbeitsprozesse haben somit dem Stand der Technik gemäss Art. 4 LRV zu entsprechen und es sind die in der Richtlinie vorgeschriebenen Massnahmen umzusetzen.

Angaben zu den Bau- und Rückbauaktivitäten, den Nutzungsintensitäten sowie den Materialflüssen sind in Kap. 4.2 und 4.3 vorhanden.

In allen Bau- und Rückbauphasen werden voraussichtlich durch den Einsatz von dieselbetriebenen (konservative Annahme) Baumaschinen und Geräten sowie durch arealinterne LKW-Bewegungen zusätzliche NOx- und Feinstaub-Emissionen auftreten. Weiter werden durch Schütt- und Umladevorgänge Staubemissionen entstehen.

Die Festlegung der einzelnen konkreten Massnahmen gemäss Baurichtlinie Luft (BAFU 2016b) erfolgt im Rahmen des UVB 2. Stufe.

Emissionen Bautransporte

Neben den Bautätigkeiten im Projektperimeter führen die erforderlichen Bautransporte im Projektperimeter und entlang der Transportrouten zu Belastungen (vgl. Fig. 4‑7). In diesem Zusammenhang sind vor allem der Abtransport von Boden, Aushub-, Ausbruch- und Rückbaumaterial sowie die Anlieferung von Baumaterial (Beton, Bewehrung) und Verschlussmaterial relevant.

Am intensivsten sind die Transporte voraussichtlich während der Überlagerung der Phasen 2 (Betrieb Zentraler Bereich) und 3 (Bau SMA). Gemäss Kap. 4.4.2 ist während dieser Phase im Durchschnitt pro Werktag mit ca. 234 LKW-Fahrten sowie 310 PKW-Fahrten zu rechnen (vgl. Tab. 4‑3). In den übrigen Phasen sind die Fahrtenzahlen und somit auch die Emissionen geringer.

Falls technisch und betrieblich möglich sowie mit der Auffüllung der nahe gelegenen Kiesgruben im Umfeld des Projektperimeters terminlich koordinierbar, ist auch ein direkter Transport des Ausbruchmaterials mittels einer Transportförderanlage in eine Kiesgrube denkbar, womit der LKW-Verkehr reduziert werden könnte. Aktuell wird davon ausgegangen, dass für die Verfüllung resp. den Verschluss kein Ausbruchmaterial verwendet werden kann. Das benötigte Material wird von ausserhalb angeliefert.

Gemäss Vollzugshilfe «Luftreinhaltung bei Bautransporten» (Leuenberger & Spittel 2001) handelt es sich vorliegend um eine «grosse Baustelle» (Bauarealfläche > 5'000 m2, Aushubvolumen > 20'000 m3). Grosse Baustellen verursachen gemäss Definition der Vollzugshilfe relevante Bautransport-Emissionen. Weiter legt die Vollzugshilfe für grosse Baustellen Maximal‐ und Zielwerte bezüglich der spezifischen NOX‐, PM10 und CO2‐Emissionen für Schüttguttransporte (Emissionen pro m3 transportiertem Schüttmaterial) fest.

Die obigen Zahlen basieren auf ersten Abschätzungen. Die genauen Mengen von an- und abzutransportierenden Materialien, die Herkunfts- resp. Zielorte (inkl. Deponiestandorte und ‑volumina) und somit die Anzahl Transporte, die Transportmittel -routen- und -distanzen werden für UVB 2. Stufe erhoben und beschrieben. Ebenso werden für diese Stufe die durch Bautransporte verursachten Emissionen berechnet. Weiter erfolgen für den UVB 2. Stufe Abschätzungen sowie eine Beurteilung der spezifischen Emissionen der Schüttguttransporte sowie allenfalls die Festlegung von Massnahmen.

Strassenverkehr

Während des Einlagerungsbetriebs (Phasen 4 und 6) entstehen Transporte von und zur OFA (vgl. Fig. 4‑7). Dazu zählt der Transport von verpackten radioaktiven Abfällen von der BEVA zur OFA und von leeren Transportbehältern (TB) zur BEVA. Zudem werden Betriebsmittel angeliefert.

Pro Werktag ist in der Phase 4 (ca. 15 Jahre) im Durchschnitt mit maximal 10 LKW- und 300 PW-Fahrten pro Werktag zu rechnen (vgl. Kap. 4.4.2.2 und 4.4.2.5).

Bezogen auf den Verkehr im Ausgangszustand 2040 entspricht dies einer maximalen Erhöhung des DTV um 9.6% und des LKW-Verkehrs um 1.9% auf der Kiesstrasse. Durch die Erhöhung < 10%, werden sich die verkehrsbedingten Emissionen nicht in einem für die Luftreinhaltung (Immissionsbelastung) spürbaren Masse erhöhen. Auf der Querstrasse ist die Verkehrszunahme grösser (beim DTV ca. 55% und beim LKW-Verkehr ca. 36%). Allerdings ist die Grundbelastung der Querstrasse mit rund 550 Fahrten pro Tag (vgl. Tab. 4‑5) relativ gering, daher sind trotz des Zusatzverkehrs keine übermässigen Immissionen entlang der Querstrasse zu erwarten.

In den Phasen 2 und 7 ist der LKW-Verkehr aufgrund der vorgesehenen Aktivitäten des gTL geringer als in der Phase 4 (vgl. Kap. 4.4.2).

Weitere Emissionsquellen

Zu weiteren Emissionsquellen von Luftschadstoffen wie z.B. Feuerungsanlagen oder Notstromaggregate sind zum derzeitigen Projektstand noch keine Informationen vorhanden. Allfällige Emissionen solcher Anlagen werden im Rahmen des UVB 2. Stufe ausgewiesen und beurteilt.

Beim Bau und Rückbau sind je nach Phase unterschiedlich hohe Emissionen durch Bautätigkeiten und Bautransporte zu erwarten. Die Emissionen durch Bauarbeiten (Maschinen und Geräte) sind in der Bau- und Rückbauphase relevant. Bautransporte sind in der Phase 3 am intensivsten, wobei Emissionsberechnungen und daraus folgende Massnahmen erst im UVB 2. Stufe erfolgen.

In der Betriebsphase sind gemäss derzeitigem Kenntnisstand keine relevante Zunahme der verkehrsbedingten Luftschadstoffbelastung resp. keine übermässigen Immissionen (projektbedingte Grenzwertüberschreitungen) zu erwarten. Im UVB 2. Stufe wird dies mittels Berechnungen genauer abgeklärt, die auch das Zusammenwirken von Bau und Betrieb berücksichtigen. Hinsichtlich weiterer Emissionsquellen im Projektperimeter sind präzisere Aussagen zum Einfluss auf die Luftschadstoffbelastung ebenfalls erst im Rahmen des UVB 2. Stufe möglich.

Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Luftreinhaltung» eingehalten werden. Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich dieses Umweltbereichs werden als tragbar erachtet.

|

PH-HU2 Luf 01 |

Zusammenwirken von Emissionen in der Bau- und Betriebsphase Für das Baugesuch werden die Emissionen bei allfälligem Zusammenwirken von Bau- und Betriebstätigkeiten gesamthaft berechnet und ausgewiesen. Das Vorgehen und die dabei anzuwendenden Beurteilungsgrundlagen werden mit den zuständigen Behörden vorgängig abgestimmt. |

|

PH-HU2 Luf 02 |

Transportkonzept Für die Bau-, Betriebs und Rückbauphasen werden Angaben zu Transportfahrzeugen, -routen und -mengen gemacht. |

|

PH-HU2 Luf 03 |

Spezifische Emissionen Schüttguttransporte in der Bauphase Die spezifischen Emissionen der Schüttguttransporte werden abgeschätzt und beurteilt. |

|

PH-HU2 Luf 04 |

Massnahmen Baustelle und Bautransporte Die auf den Baustellen und bei den Bautransporten umzusetzenden Massnahmen werden dargestellt (inkl. Massnahmen zu Staubemissionen). |

|

PH-HU2 Luf 05 |

Weitere Emissionsquellen in der Bauphase Allfällige weitere Emissionsquellen (neben Verkehr und Baumaschinen) werden aufgeführt und beurteilt. |

|

PH-HU2 Luf 06 |

Beurteilung Luftbelastung in der Betriebsphase Die Auswirkungen der Emissionsquellen im Projektperimeter auf die Luftsituation in der Betriebsphase werden beurteilt (ohne Berechnungen). |

Lärmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986, Stand 1. November 2023, SR 814.41 (LSV)

Zonenplan der Gemeinde Stadel vom 2. Juni 2010 (Gemeinde Stadel 2010)

Zonenplan der Gemeinde Glattfelden vom 21. April 2017 (Gemeinde Glattfelden 2017)

Baulärm-Richtlinie, Bundesamt für Umwelt, Stand 2011 (BAFU 2006a)

Anwendungshilfe zur Baulärm-Richtlinie (Cercle Bruit 2005)

GIS des Bundes: Strassenverkehrs- und Fluglärm (swisstopo 2024)

GIS des Kantons Zürich: ÖREB-Kataster und Angaben zu Lärm (GIS-ZH 2024)

|

PH-HU1 Lär 01 |

Massnahmenstufe Baulärm (Bau) Festlegung der Massnahmenstufe gemäss der Baulärm-Richtlinie für die Bauarbeiten während der Bauphase. |

|

PH-HU1 Lär 02 |

Massnahmenstufe Bautransporte (Bau) Festlegung der Massnahmenstufe gemäss der Baulärm-Richtlinie für die Bautransporte während der Bauphase. |

|

PH-HU1 Lär 03 |

Beurteilung Strassenverkehrslärm Berechnung und Beurteilung der Auswirkungen des projektbedingten Verkehrs auf die Strassenlärmsituation in der Betriebsphase. |

|

PH-HU1 Lär 04 |

Beurteilung Industrie- und Gewerbelärm Berechnung und Beurteilung der Auswirkungen des künftigen Industrie- und Gewerbelärms für die Betriebsphase. |

|

PH-HU1 Lär 05 |

Massnahmenstufe Baulärm (Rückbau) Festlegung der Massnahmenstufe gemäss der Baulärm-Richtlinie für die Bauarbeiten während der Rückbauphase. |

|

PH-HU1 Lär 06 |

Massnahmenstufe Bautransporte (Rückbau) Festlegung der Massnahmenstufe gemäss der Baulärm-Richtlinie für die Bautransporte während der Rückbauphase. |

Aufgrund des aktuellen Projektstands können erst grobe Erkenntnisse für den Umweltbereich «Lärm» gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 Lär 03 und 04 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.

Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):

Die Abteilung Koordination Bau und Umwelt (KOBU) des Kanton Zürichs hat in ihrer Stellungnahme vom 13. Dezember 2022 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (Beilage B1.2):

Das BAFU hat in seiner Stellungnahme zur Vollständigkeit vom 29. April 2025 folgenden ergänzenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.3):

Berücksichtigung der Anträge

Die Anträge 22 – 24 des BAFU sowie 51 und 52 des Kantons Zürich werden im UVB 1. Stufe in den Grundzügen behandelt. Dazu wurde ein Grobkonzept für die Transportwege erstellt und eine erste Einschätzung des Mehrverkehrs vorgenommen (Nagra 2024h und Kap. 4.4.2). Die weiteren Abklärungen erfolgen für den UVB 2. Stufe.

Der Antrag 26 des BAFU wird ebenfalls im UVB 2. Stufe bearbeitet und in dessen Pflichtenheft berücksichtigt. Die Festlegung der Arealzufahrten wird für das Baugesuch getroffen und die Auswirkungen im UVB 2. Stufe beurteilt.

Die Anträge 25 und 27 werden im UVB 2. Stufe berücksichtigt, sofern ein Umladebahnhof erstellt wird. Der Entscheid über die Notwendigkeit eines Umladebahnhofs, dessen Standort sowie dessen Ausgestaltung wird erst für das Baugesuch getroffen und die Auswirkungen im UVB 2. Stufe beurteilt (vgl. Kap. 4.4.3). Basis dafür ist das Materialbewirtschaftungskonzept für den Bau und den Betrieb des gTLs. Zur Erfüllung des Übereinkommens über die UVP im grenzüberschreitenden Rahmen (Espoo-Konvention) wird die Nagra einen Espoo-Bericht erstellen und einreichen.

Der Antrag 21 des BAFU (Vollständigkeitsprüfung) wird im UVB 1. Stufe berücksichtigt, indem zum Zusammenwirken (Art. 8 USG) ein abdeckender Fall (Kap. 4.4.2.5, Tab. 4‑3) betrachtet wird. Die Zuordnung aller Lärmemissionen ab Phase 2 zum Betrieb führt dazu, dass diese Lärmemissionen nach LSV zu beurteilen sind; dies würde bedeuten, dass das gTL schon nach der ersten Bauphase dauerhaft als Industrie- und Gewerbeanlage zu betrachten wäre. Gemäss Planung fallen jedoch in Phase 3 noch bedeutende Hoch- und Tiefbauarbeiten und in Phase 9 Rückbauarbeiten an. Diese sind als Bautätigkeiten zu beurteilen. Für rein untertägige Bautätigkeiten (z.B. Phasen 5 und 6) ist eine Beurteilung nach LSV-Anhang 6 vorstellbar. Dem Stand der Planung entsprechend ist mit der Beurteilung eines abdeckenden Falls (vgl. Kap. 4.2.3 und Kap. 4.4.2.5) der Antrag sinngemäss umgesetzt. Für das Baugesuch wird der Ablauf der Bau- und Betriebstätigkeiten genauer geplant und festgelegt und die entsprechenden Emissionen und Berechnungen im UVB 2. Stufe sachgerecht durchgeführt. Im Pflichtenheft für die 2. Stufe wird ein Punkt zur Überprüfung des Zusammenwirkens von Emissionen und der anzuwendenden Beurteilungsgrundlage ergänzt (vgl. Kap. 5.3.7). Sinngemäss werden dieselben Überlegungen auch in das Kapitel Luftreinhaltung ergänzt.

Aus der Stellungnahme als Ganzes ist zu schliessen, dass der Rückbau wiederum als Bautätigkeit zu betrachten ist. ↩

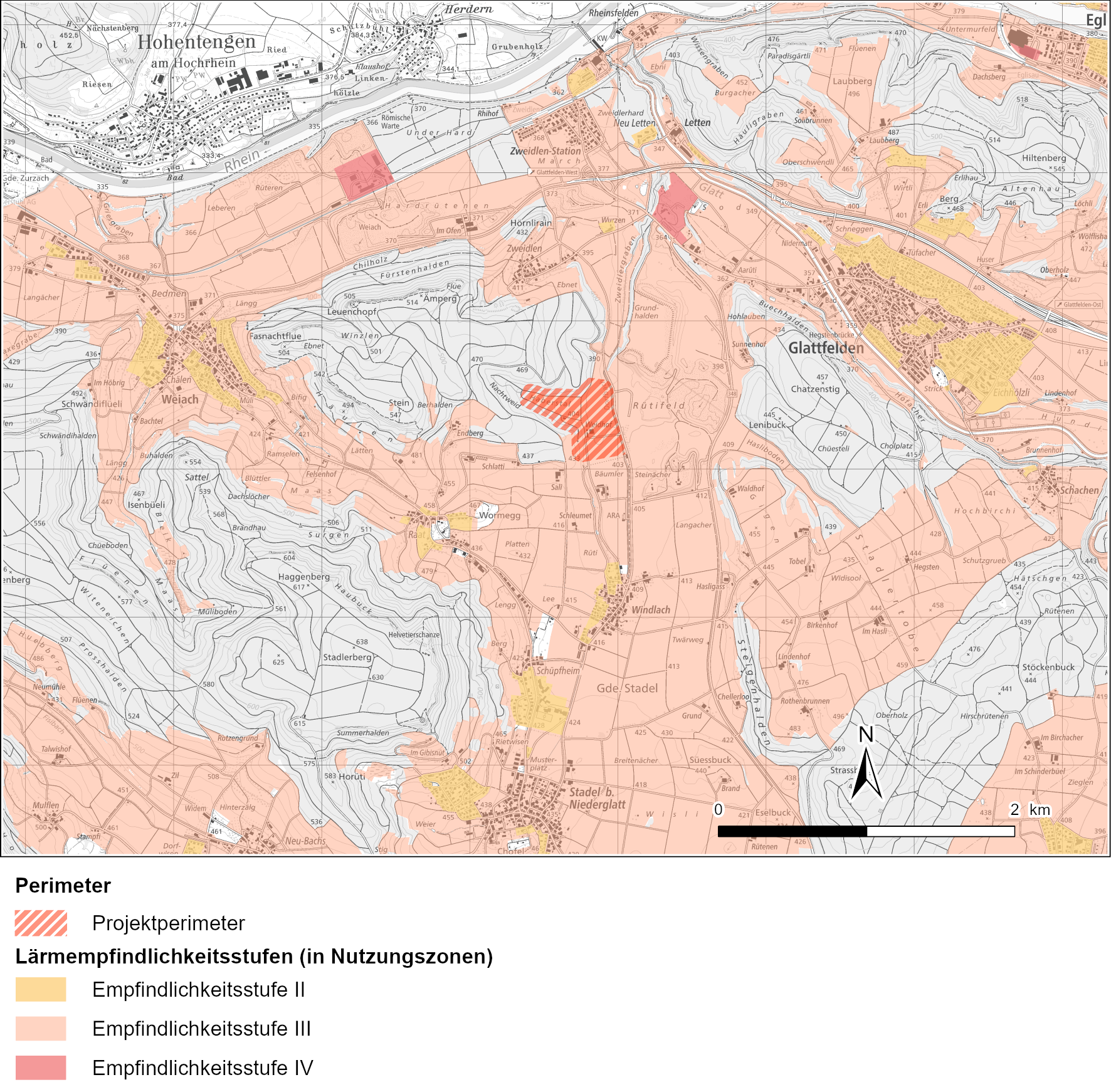

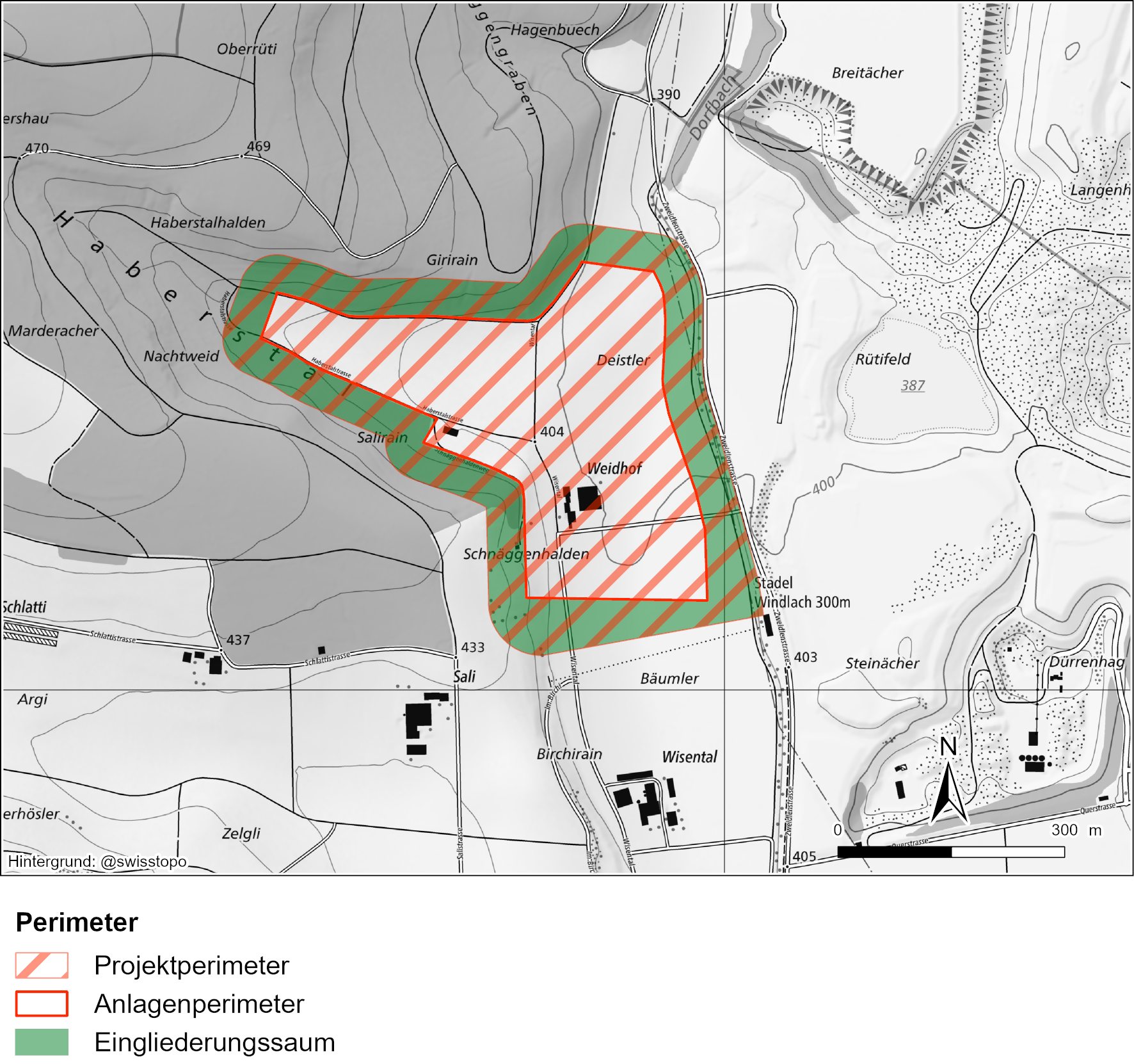

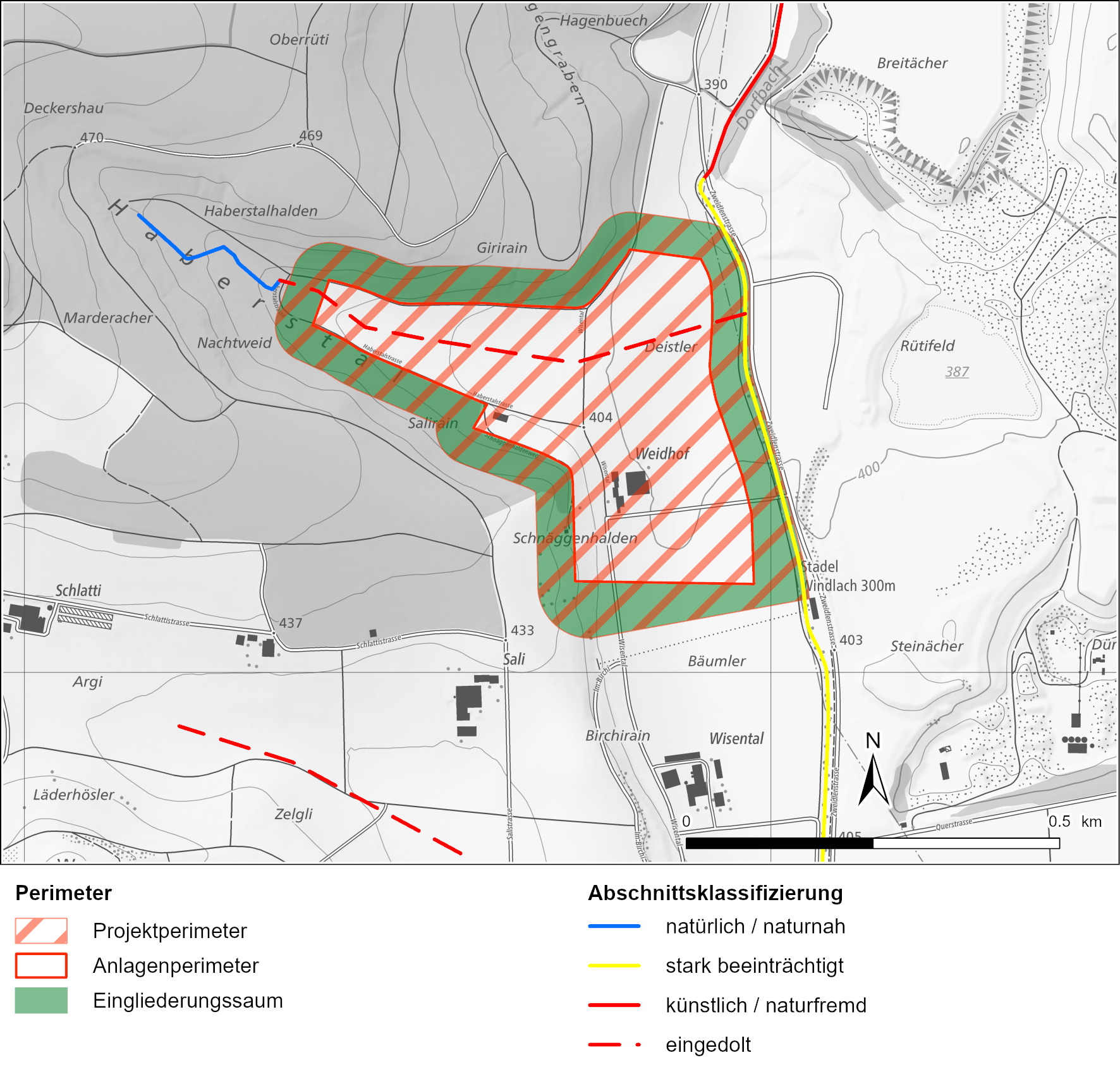

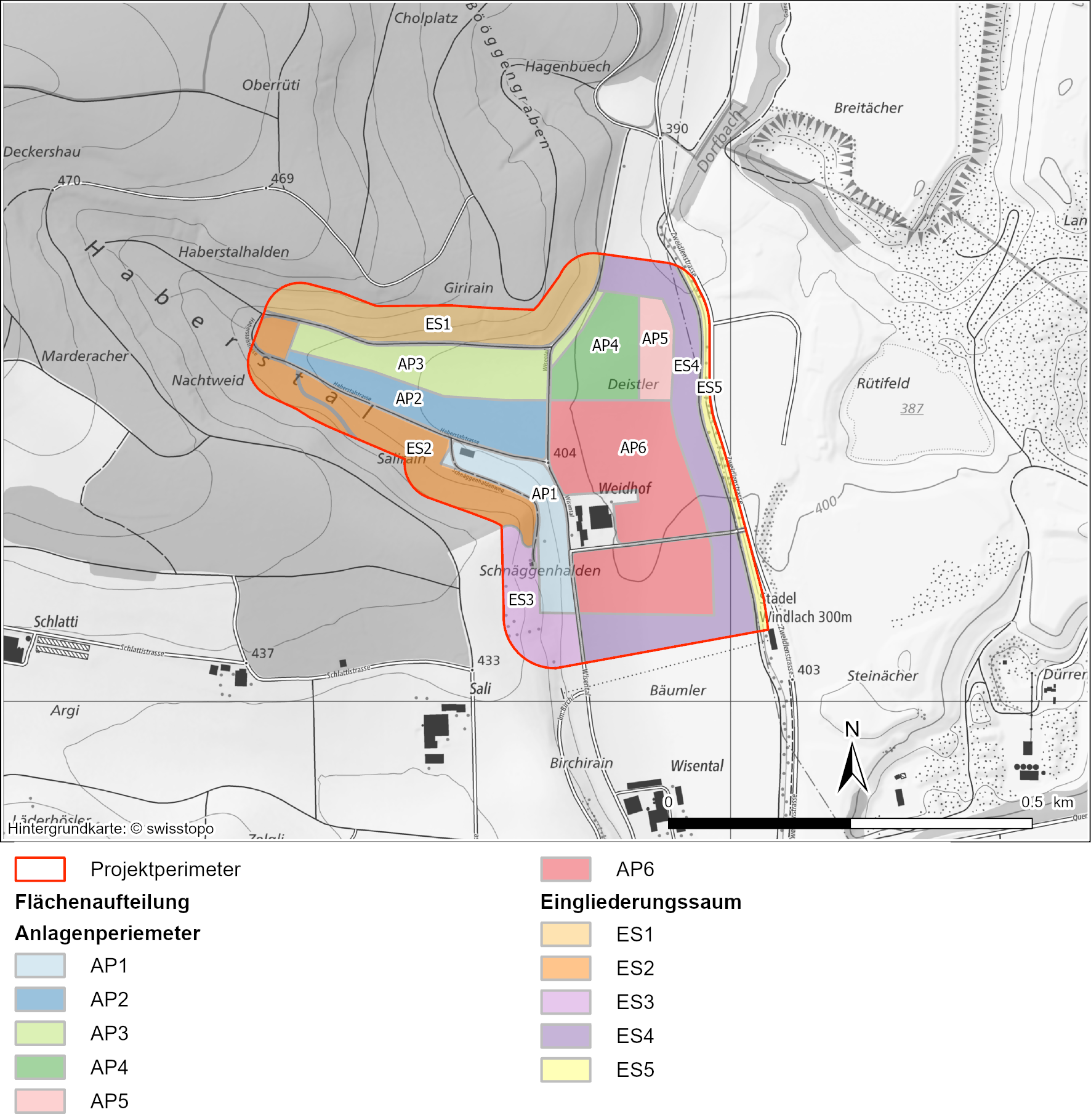

Der Projektperimeter und seine Umgebung befinden sich in Zonen mit der Lärmempfindlichkeitsstufe (ES) III resp. im Wald ohne ES (vgl. Fig. 5‑1). Ausserhalb des Anlagenperimeters sind keine grösseren Anlagen resp. fixe Bauten geplant, weshalb für Lärmbetrachtungen nur dieser Perimeter betrachtet wird. Die nächstgelegenen Bauzonen mit ES II sind mehr als 800 m vom Anlagenperimeter entfernt. Die Wohngebäude der Landwirtschaftsbetriebe Sali und Bäumler (vgl. Fig. 3‑1) befinden sich rund 120 m resp. 250 m vom Anlagenperimeter entfernt und liegen in der ES III.

Der Weidhof wird vor der Realisierung des Projekts zurückgebaut (vgl. Kap. 3.5.2). Diese Gebäude entfallen bei der Lärmbetrachtung.

Fig. 5‑1:Lärmempfindlichkeitsstufen (in Nutzungszonen; GIS-ZH 2024)

Die Distanz des Projektperimeters zur deutschen Grenze beträgt rund 2 km (vgl. Fig. 5‑1), wobei das nächstgelegene Siedlungsgebiet nördlich der Grenze von Hohentengen a. H. rund 2.3 km entfernt liegt9. Die bewaldete Erhebung Ämperg unterbricht die Sichtverbindung nach Nordwesten und schirmt Gebiete in diese Richtung von Lärm ab.

Lärm-Emissionsquellen in der Umgebung des Anlagenperimeters

Der Anlagenperimeter ist von Fluglärm betroffen. Gemäss Belastungskataster Kanton Zürich (GIS-ZH 2024) werden die IGW der ES III für Fluglärm im Projektperimeter tags und nachts eingehalten.

Fig. 5‑2:Gefahrenzonen der Schiessanlage Stadel-Windlach (Schweizer Armee 2021)

Weiter befindet sich südlich des Anlagenperimeters die Schiessanlage Stadel-Windlach (vgl. Fig. 5‑2). Im Schiesslärmkataster des Kantons Zürich sind dazu keine Daten vorhanden.

Daneben führt die Verbindungstrasse / Zweidlenstrasse (mit wenig Verkehr, DTV schätzungsweise zwischen 200 bis 400 Fahrzeuge pro 24 Stunden) am Anlagenperimeter vorbei. Die Querstrasse (DTV ca. 570) liegt in einer Distanz von knapp 100 m zum Anlagenperimeter. Die Kiesstrasse (DTV ca. 3'220) befindet sich in einer Entfernung von rund 600 m. Im Anlagenperimeter sind folglich heute keine relevanten Strassenlärmbelastungen vorhanden.

Die grösste und wichtigste Lärm-Emissionsquelle in der Umgebung befindet sich in rund 350 m Entfernung östlich des Anlagenperimeters und stammt vom Betrieb der Kiesgrube Rütifeld (Kies- und Betonwerk, Sortier-, Abbau- und Auffüllbetrieb mit rund 10'000 Maschinen-Stunden pro Jahr, Transportverkehr mit ca. 63'000 LKW-Fahrten pro Jahr sowie Transportförderanlagen).

Ausserdem befindet sich die Bahnstrecke Koblenz – Bülach rund 1.5 km nördlich des Anlagenperimeters. Der Eisenbahnverkehr (S36) auf der SBB-Bahnlinie erzeugt heute infolge des Stundentakts zwischen 5:00 und 24:00 Uhr geringe Lärmemissionen. Zwischen Zweidlen-Station und Weiach befindet sich ein privat genutzter Gleisabschnitt nördlich der SBB-Bahnlinie, welcher durch die Weiacher Kies AG für den Kiesverlad verwendet wird und im Bereich der Kiesgrube Rüteren mit einem Verladebahnhof ausgestattet ist. Weitere Anlagen für den Gütertransport sind der Annahmebahnhof mit Freiverlad in Zweidlen-Station sowie der Annahmebahnhof bei Weiach-Kaiserstuhl. Gemäss swisstopo (2024) ist tags nur innerhalb eines Korridors von ca. 70 – 80 m beidseits der Trasse mit einer Überschreitung des Beurteilungspegels durch den Bahnverkehr zu rechnen, nachts nur im unmittelbaren Nahbereich. Der Anlagenperimeter weist daher infolge des Abstands von 1.5 km zur Bahnlinie tags und nachts keine wahrnehmbare Lärmbelastung durch den Bahnverkehr auf.

Die Distanz zwischen einem allfälligen Umladebahnhof entlang der Bahnlinie und dem Siedlungsgebiet von Hohentengen a. H. beträgt rund 600 m. Der Entscheid über die Notwendigkeit eines Umladebahnhofs, dessen Standort sowie dessen Ausgestaltung wird erst für das Baugesuch getroffen und die Auswirkungen im UVB 2. Stufe beurteilt (vgl. Kap. 4.4.3). ↩

Lärmemissionen durch Bauarbeiten sowie durch Bautransporte entstehen während der gesamten Bauphasen, mit Schwerpunkt bei Hoch-, Tief- und Rückbautätigkeiten (Phasen 1, 3, 9, vgl. Kap. 4.2). Die Emissionen gehen vom gesamten Projektperimeter und den beschriebenen Transportrouten aus (vgl. Kap 4.4.1). Zeitgleich mit den Bauarbeiten finden zwischen den Phasen 2 und 6 auch Betriebsaktivitäten statt (vgl. Fig. 4‑6), wobei letztere deutlich weniger Lärm verursachen, weil die Arbeiten v.a. untertage stattfinden(vgl. Kap. 4.2).

Emissionen Baustelle

Die mit den Bauarbeiten in Zusammenhang stehenden Lärmemissionen (Baumaschinen und Geräte, Materialumschlag, lärmintensive Tätigkeiten wie Rammarbeiten) führen in der Umgebung zu zusätzlichen Lärmbelastungen. Die Beurteilung von Baulärm (Festlegen Massnahmenstufe) und die Ausarbeitung entsprechender Schutzmassnahmen werden gemäss Vorgaben der Baulärm-Richtlinie vorgenommen (BAFU 2006a). Grundsätzlich sind Massnahmen erforderlich, wenn:

-

sich Räume mit lärmempfindlicher Nutzung in einem Abstand von ≤ 300 m zur Baustelle befinden resp. ≤ 600 m, falls Bauarbeiten in Zeiten mit erhöhtem Ruheanspruch (12 bis 13 Uhr und 19 bis 07 Uhr) stattfinden;

-

die «lärmige Bauphase» oder die «lärmintensiven Bauarbeiten» länger als 1 Woche dauern.

In allen Bau- und Rückbauphasen sind jeweils «lärmige Bauphasen» mit einer Dauer von mehr als 1 Jahr zu erwarten (vgl. Kap. 4.2.1).

Innerhalb von 300 m befinden sich zwei lärmempfindliche Nutzungen in der ES III, die Wohngebäude der Höfe Sali (120 m) und Bäumler (250 m). Im Eingliederungssaum besteht die Möglichkeit, lärmabschirmende Massnahmen gegen Süden umzusetzen, welche den Bäumlerhof zum Anlagenperimeter hin bzgl. Lärm abzuschirmen vermögen. Der Salihof befindet sich rund 30 m höher gelegen als das mittlere Terrain des Anlagenperimeters und wird zudem nach Nordosten hin grösstenteils von einem bewaldeten Hang abgeschirmt. Dies wirkt sich günstig auf die Lärmexposition aus. Innerhalb von 600 m befinden sich weitere lärmempfindliche Nutzungen (Wohnen) in der Landwirtschaftszone mit ES III.

Für die Bauarbeiten gilt damit generell für die regulären Arbeitszeiten die Massnahmenstufe B gemäss Baulärm-Richtlinie (BAFU 2006a). Für Bauarbeiten in den übrigen Zeiten sowie an Sonn- und Feiertagen gilt die Massnahmenstufe C. Sofern die lärmintensiven Bauarbeiten pro Phase weniger als 1 Jahr dauern, gelten dieselben Massnahmenstufen. Die Quantifizierung der Lärm-Emissionen sowie die Festlegung der einzelnen Massnahmen gemäss Baulärm-Richtlinie erfolgt für den UVB 2. Stufe. Im Rahmen des Bauprojekts wird für den UVB 2. Stufe zudem untersucht und mit der Behörde abgestimmt, ob für gewisse mit Betriebstätigkeiten zusammenwirkende Bautätigkeiten eine Lärmbeurteilung des gTL nach Anhang 6 LSV vorzusehen ist.

Emissionen Bautransporte

Bautransporte (Materialtransporte) auf dem Areal und entlang der genutzten Transportrouten verursachen Lärmbelastungen (vgl. Fig. 4‑7). In diesem Zusammenhang ist vor allem der Abtransport von Boden, Aushub-, Ausbruch- und Rückbaumaterial sowie die Anlieferung von Baumaterial (Beton, Bewehrung) und Verschlussmaterial relevant.

Am intensivsten sind die Transporte voraussichtlich während der Phase 3 (Bau SMA), wobei parallel zu dieser Phase auch Aktivitäten der Phase 2 stattfinden (vgl. Fig. 4‑6, abdeckender Fall Tab. 4‑3), wobei bzgl. Emissionen die Bautransporte deutlich überwiegen. Gemäss Kap. 4.4.2 ist während dieser Zeit im Durchschnitt pro Werktag mit maximal 234 LKW-Fahrten (davon 230 Bautransporte) sowie 310 PKW-Fahrten (davon 160 für den Bau) zu rechnen (vgl. Tab. 4‑3). In der Phase 1 (Bau OFA) ist mit ca. 130 und in der Phase 5 (Bau HAA, mit paralleler Einlagerung Phase 6) mit ca. 180 Transportfahrten (LKW, davon 170 für den Bau) zu rechnen. Für die Transporte der Phasen 2 und 3 gilt somit tags (06 – 22 Uhr) die Massnahmenstufe B gemäss Baulärm-Richtlinie (Schwellenwert von 940 Fahrten pro Woche Bauzeit für Hauptverkehrs- und Hochleistungsstrassen überschritten). Für die Bautransporte in den übrigen Phasen gilt die Massnahmenstufe A. Es wird davon ausgegangen, dass in der Nacht (22 – 06 Uhr; wobei zwischen 22 – 05 Uhr ein Lastwagenfahrverbot gilt) höchstens vereinzelte Bautransporte stattfinden und somit für diese Transporte ebenfalls die Massnahmenstufe A gilt.

Falls technisch und betrieblich möglich sowie mit der Auffüllung der nahe gelegenen Kiesgruben im Umfeld des Projektperimeters terminlich koordinierbar, ist auch ein direkter Transport des Ausbruchmaterials mittels einer Transportförderanlage (welche ebenfalls Lärm verursacht) in eine Kiesgrube denkbar, womit der LKW-Verkehr reduziert würde. Nach aktuellem Projektstand wird für die Verfüllung resp. den Verschluss des gTL kein Ausbruchmaterial verwendet, weshalb das Verschlussmaterial voraussichtlich von ausserhalb angeliefert werden muss.

Die genauen Mengen von an- und abzutransportierenden Materialien, die Herkunfts- resp. Zielorte (inkl. Deponiestandorte und -volumina) und somit die Anzahl Transporte, die Transportmittel, -routen und -distanzen werden im UVB 2. Stufe beschrieben und dem aktuellen Verkehr gegenübergestellt und beurteilt.

Strassenverkehrslärm

Während des Einlagerungsbetriebs (Phasen 4 und 6) entstehen Transporte von und zur OFA (vgl. Fig. 4‑7). Dazu zählt der Transport von verpackten radioaktiven Abfällen von der BEVA zur OFA und von leeren TB zur BEVA. Zudem werden Betriebsmittel angeliefert.

Pro Werktag ist in der Phase 4 (zwischen ca. 2050 und 2065) im Durchschnitt mit maximal 10 LKW- und 300 PW-Fahrten pro Werktag zu rechnen (vgl. Kap. 4.4.2). In der Beobachtungsphase (Phase 7) geht der Verkehr weiter zurück. Die neuen Arealzufahrten zum gTL ab dem bestehenden Strassennetz sind grundsätzlich als neue Verkehrsanlagen nach Art. 7 LSV zu beurteilen.

Durch die geringfügige Erhöhung des Verkehrsaufkommens aufgrund der wenigen Transporte während der Betriebsphase werden sich die verkehrsbedingten Emissionen auf den Transportrouten voraussichtlich nicht in einem wahrnehmbaren Masse, d.h. eine Zunahme um 1 dB(A) oder mehr erhöhen (mit Ausnahme der Querstrasse, bei welcher aber die Grundbelastung sehr gering ist und auch mit dem Zusatzverkehr keine übermässigen Immissionen verursacht werden). Wie stark sich die Strassenlärmbelastung durch den Zusatzverkehr erhöht, wird im Rahmen des UVB 2. Stufe abgeklärt und bewertet.

Industrie- und Gewerbelärm

Zu weiteren relevanten Lärmemissionsquellen wie z.B. Lüftungs- und Kühlungsanlagen, Fahrzeugbewegungen und Parkierungsvorgänge innerhalb des Anlagenperimeters (Industrie- und Gewerbelärm) sind zum aktuellen Projektstand erst grobe Informationen vorhanden (vgl. Kap. 4.2.5). Für Gebäude mit lärmempfindlicher Nutzung (Wohnbauten) sind für den UVB 2. Stufe im Falle von Planungswertüberschreitungen Lärmschutzmassnahmen vorzusehen, welche entweder im Anlagenperimeter (Lärmreduktion an der Quelle) und/oder im Eingliederungssaums (z.B. mit Abschirmungsmassnahmen) umgesetzt werden.

Beim Bau und Rückbau sind je nach Phase unterschiedlich hohe Lärmemissionen durch Bautätigkeiten und Bautransporte (inkl. LKW-Bewegungen im Anlagenperimeter) zu erwarten. Die Emissionen durch Bauarbeiten (Maschinen und Geräte) sind in der Bau- und Rückbauphase relevant. Aufgrund des heutigen Projektstands können noch keine genaueren Angaben zu den Emissionen und deren Zusammenwirken gemacht werden. Innerhalb des gemäss Baulärm-Richtlinie massgebenden Abstands von 300 m resp. 600 m zum Anlagenperimeter befinden sich lärmempfindliche Nutzungen, welche bzgl. der konkreten Auswirkungen während des Baus/Rückbaus zu berücksichtigen (Festlegen Massnahmenstufe) und für den UVB 2. Stufe geeignete Lärmschutzmassnahmen festzulegen sind.

Bautransporte sind in der Phase 3 (überlagert mit Phase 2, abdeckender Fall, Tab. 4‑3) am intensivsten. Für die Bautransporte in dieser Phase gelten daher tags erhöhte Anforderungen (Massnahmenstufe B gemäss Baulärm-Richtlinie), für die übrigen Phasen gilt die Massnahmenstufe A. Die vorläufigen Massnahmenstufen werden für den UVB 2. Stufe überprüft. Weiter werden für den UVB 2. Stufe die Anzahl Transporte, die Transportmittel, -routen und -distanzen beschrieben (basierend auf dem Materialbewirtschaftungskonzept) und dem aktuellen Verkehr gegenübergestellt und beurteilt.

In der Betriebsphase ist gemäss derzeitigem Kenntnisstand mit keiner relevanten Zunahme der Strassenlärmbelastung zu rechnen. Für den UVB 2. Stufe wird dies überprüft. Dabei werden der induzierte Zusatzverkehr auf den benutzten Routen sowie die damit verbundene Zunahme der Strassenlärmemissionen aufgezeigt und beurteilt.

Hinsichtlich Industrie- und Gewerbelärm beim Einlagerungsbetrieb wird aufgrund der Distanz zu den nächstliegenden lärmempfindlichen Nutzungen (Höfe Sali und Bäumler in einer Distanz von 120 m resp. 250 m) davon ausgegangen, dass die massgebenden Planungswerte eingehalten werden können. Dies wird im Rahmen des UVB 2. Stufe überprüft.

Das Zusammenwirken von Emissionen aus Bau- und Betriebstätigkeiten und die für deren Beurteilung anzuwendende Beurteilungsgrundlage wird für den UVB 2. Stufe mit der zuständigen Behörde abgestimmt, sobald die zugehörigen Planungen vorliegen

Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Lärm» eingehalten werden. Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich dieses Umweltbereichs werden als tragbar erachtet.

|

PH-HU2 Lär 01 |

Zusammenwirken von Emissionen in der Bau- und Betriebsphase Für das Baugesuch werden die Emissionen bei allfälligem Zusammenwirken von Bau- und Betriebstätigkeiten gesamthaft berechnet und ausgewiesen. Das Vorgehen und die dabei anzuwendenden Beurteilungsgrundlagen werden mit den zuständigen Behörden vorgängig abgestimmt. |

|

PH-HU2 Lär 02 |

Transporte (ohne Ausnahmetransporte) während Bau-/Rückbau- und Betriebsphase Die Transportrouten werden unter Berücksichtigung von Siedlungsgebieten ausgewiesen und der zu erwartende Mehrverkehr dem vorhandenen Verkehr gegenübergestellt. |

|

PH-HU2 Lär 03 |

Massnahmen Baulärm (inkl. Bautransporte) Überprüfung und Festlegung der Massnahmenstufen sowie Aufzeigen der notwendigen Massnahmen gemäss Vorgaben der Baulärm-Richtlinie. |

|

PH-HU2 Lär 04 |

Beurteilung Strassenverkehrslärm in der Betriebsphase Die Auswirkungen des projektbedingten Verkehrs auf die Strassenlärmsituation werden beurteilt. Die neuen Arealzufahrten zum gTL ab dem bestehenden Strassennetz werden als neue Anlagen nach Art. 7 LSV beurteilt. |

|

PH-HU2 Lär 05 |

Beurteilung Industrie- und Gewerbelärm (Betriebsphase) Die Lärmquellen im Projektperimeter werden in einem Plan dargestellt und die jeweiligen Betriebszeiten angegeben. Die Auswirkungen des künftigen Industrie- und Gewerbelärms für die Betriebsphase werden beurteilt sowie bei Bedarf geeignete Lärmschutzmassnahmen festgelegt. |

Erschütterungen im Bauwesen, Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden, DIN-Norm 4150, Teil 2, Juni 1999 (DIN 1999)

Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) vom 7. Oktober 1983, Stand 1. Januar 2024, SR 814.01 (USG 1983)

Erschütterungswirkungen auf Bauwerke, VSS-04312 (VSS 2019b)

|

PH-HU1 Ers 01 |

Bauphase und Baumethoden Beschreibung und Analyse der Erschütterungen, welche während der Bauphase auftreten können. |

|

PH-HU1 Ers 02 |

Rückbauphase Beschreibung und Analyse der Erschütterungen, welche während der Rückbauphase auftreten können. |

Aufgrund des aktuellen Projektstands können noch keine abschliessenden Erkenntnisse für den Umweltbereich «Erschütterungen / abgestrahlter Körperschall» gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 Ers 01 und 02 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.

Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 den folgenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):

Der Antrag 28 wird im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt. Erschütterungsemissionen auf deutschem Staatsgebiet sind höchstens von einem Umladebahnhof entlang der Bahnlinie zu erwarten (vgl. Kap. 4.4.3 resp. Fig. 4‑7). Der Entscheid über die Notwendigkeit eines Umladebahnhofs sowie dessen Standort und Ausgestaltung wird im Rahmen des Baugesuchs getroffen. Entsprechend werden die Umweltauswirkungen im UVB 2. Stufe beurteilt. Zur Erfüllung des Übereinkommens über die UVP im grenzüberschreitenden Rahmen (Espoo-Konvention) wird die Nagra zum UVB 2. Stufe einen Espoo-Bericht erstellen und einreichen.

In der nahen Umgebung des Projektperimeters sind keine relevanten Erschütterungsquellen vorhanden. Das Kiesabbau- resp. Deponiegebiet befindet sich rund 260 m östlich des Projektperimeters. Das zugehörige Kies- und Betonwerk befindet sich in der Südostecke des Abbaugebiets in einem Abstand von rund 700 m zum Projektperimeter. Vom Betrieb der Kiesgrube resp. des Kies- und Betonwerks sowie der Aushubdeponie sind keine für den Anlagenperimeter relevanten Erschütterungs- und Körperschallimmissionen zu erwarten.

Die Zweidlenstrasse ist eine wenig befahrene Verbindungsstrasse (vgl. Kap. 4.4) und verläuft in einem Abstand von ca. 50 m entlang der Ostseite des Projektperimeters. Von der Zweidlenstrasse sind daher keine für den Anlagenperimeter relevanten Erschütterungs- und Körperschallimmissionen zu erwarten.

Aufgrund des kiesigen Untergrunds der Niederterrassenschotter im Windlacherfeld und der darüber liegenden quartären Ablagerungen (Gehängelehm- und Bachschuttablagerungen; vgl. Kap 3.4) ist die Ausbreitung und Übertragung von Erschütterungen im oberflächennahen Untergrund voraussichtlich schwach. Die nächstgelegenen Liegenschaften sind das Schützenhaus Stadel-Windlach unmittelbar südlich des Anlagenperimeters, das Wohngebäude des Salihof (120 m Luftdistanz, jedoch erhöht gelegen) südöstlich des Anlagenperimeters, das Wohngebäude des Bäumlerhofs (250 m Luftdistanz) südlich des Anlagenperimeters. Das Siedlungsgebiet von Hohentengen a. H. (D) liegt rund 2.3 km nördlich des Projektperimeters und ist somit von Erschütterungen nicht betroffen10.

Die Gebäude des Weidhofs werden vor der Realisierung des Projekts zurückgebaut (vgl. Kap. 3.5.2). Sie entfallen bei der Betrachtung bzgl. Erschütterung und Körperschall.

Die Distanz zwischen einem allfälligen Umladebahnhof entlang der Bahnlinie und dem Siedlungsgebiet von Hohentengen a. H. beträgt rund 600 m. Der Entscheid über die Notwendigkeit eines Umladebahnhofs, dessen Standort sowie dessen Ausgestaltung wird erst für das Baugesuch getroffen und die Auswirkungen im UVB 2. Stufe beurteilt (vgl. Kap. 4.4.3). ↩

Für das RBG werden aufgrund des aktuellen Projektstands noch keine Baumethoden festgelegt. Relevant bzgl. Erschütterungsemissionen während der Bauphase ist vor allem die Wahl der Schachtabteufungsmethode. Die höchsten Erschütterungsemissionen sind in den Phasen 1 und 3 während rund 10 Jahren zu erwarten, wobei insbesondere die oberflächennahen Arbeiten spürbare Erschütterungen auslösen können. Aufgrund der Distanz > 100 m der nächstgelegenen Höfe zum Anlagenperimeter, ist mit keinen relevanten Erschütterungs- und Körperschallimmissionen zu rechnen.

Unabhängig von der gewählten Vortriebsmethode auf Lagerebene ist nicht davon auszugehen, dass Erschütterungen untertage an der Oberfläche noch wahrnehmbar sein werden.

Durch die Bautransporte können Erschütterungen auf den Arealerschliessungstrassen auftreten. Die Transportrouten für LKW-Verkehr verlaufen vom Projektperimeter über die Querstrasse und dann entweder nach Norden Richtung Weiach oder nach Osten Richtung Kiesstrasse (vgl. Fig. 4‑7). Daher sind für die Höfe Sali (westlich, jedoch erhöht gelegen) und Bäumler (südlich) keine Erschütterungsauswirkungen bzgl. Bautransporte zu erwarten. Die Ortschaft Windlach wird aufgrund des LKW-Fahrverbots nicht tangiert.

Weitere Erschütterungsemissionen entstehen durch den Rückbau der Gebäude in den Phasen 8 und 9. Dabei sind keine Erschütterungsauswirkungen auf die beiden naheliegenden Höfe im Sali und Bäumler und das Schützenhaus Stadel-Windlach zu erwarten, ebenso auf weiter entfernt liegende Gebiete.

Während der Betriebsphase (Anlieferung von Verschlussmaterialien und Endlagerbehälter) sind Erschütterungen durch den Strassenverkehr aufgrund der geringen zu erwartenden Anzahl Transportbewegungen (vgl. Kap. 4.4.2) vernachlässigbar.

Beim Bau und Rückbau kann es auf dem Anlagenperimeter zu erschütterungsrelevanten Arbeiten kommen, deren Auswirkungen jedoch zum heutigen Zeitpunkt aufgrund der noch nicht festgelegten Baumethoden noch nicht beurteilt werden können. Für die künftige Projektierung wird anhand der gewählten Baumethoden beurteilt, ob dadurch relevante Auswirkungen bzgl. Erschütterungen und abgestrahlter Körperschall zu erwarten sind. Ggf. sind für den UVB 2. Stufe geeignete Massnahmen zu definieren.

In der Betriebsphase sind aufgrund der geringen Anzahl Transportbewegungen keine relevanten Auswirkungen betreffend Erschütterungen und abgestrahlter Körperschall zu erwarten. Dies ist für den UVB 2. Stufe zu bestätigen.

Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Erschütterungen / abgestrahlter Körperschall» eingehalten werden und das Vorhaben bezüglich dieser Aspekte umweltverträglich realisiert werden.

|

PH-HU2 Ers 01 |

Erschütterungen während der Bauphase Die Auswirkungen der gewählten Baumethoden werden beschrieben, analysiert und ggf. geeignete Massnahmen definiert. |

|

PH-HU2 Ers 02 |

Erschütterungen während der Betriebsphase Es wird bestätigt, dass während der Betriebsphase keine relevanten Erschütterungen auftreten. |

|

PH-HU2 Ers 03 |

Erschütterungen während der Rückbauphase Die Auswirkungen der gewählten Baumethoden werden beschrieben, analysiert und ggf. geeignete Massnahmen definiert. |

-

Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung vom 23. Dezember 1999, Stand 1. November 2023, SR 814.710 (NISV)

-

Mobilfunk- und WLL-Basisstationen, Vollzugsempfehlung zur NISV, Vollzug Umwelt VU 5801 (BUWAL 2002a)

-

Standorte von Sendeanlagen in der Schweiz (BAKOM 2022)

-

Hochspannungsleitung Vollzugshilfe zur NISV, Vollzugs-, Berechnungs- und Messempfehlung. Entwurf zur Erprobung, Juni 2007 (BAFU 2007)

-

Vorlage für die Beurteilung von Trafostationen (ESTI 2022)

|

PH HU1 NIS 01 |

Eruieren von NIS-Quellen Es werden Aussagen zu den massgebenden vorhandenen NIS-Quellen gemacht. |

|

PH HU1 NIS 02 |

Geplante NIS-relevante Anlagen Aufzeigen der Details zu NIS-relevanten Anlagen des Projekts inkl. Erstellen aller Standortdatenblätter für NIS-Anlagen, welche zum Projekt gehören oder im Rahmen des Projekts erstellt werden. |

|

PH HU1 NIS 03 |

Schutzmassnahmen gegenüber Anlagen Dritter Aufzeigen, ob Grenzwerte an OMEN aufgrund Anlagen Dritter eingehalten werden können. |

Aufgrund des aktuellen Projektstands können erst grobe Erkenntnisse für den Umweltbereich «NIS» gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 NIS 02 und 03 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.

In den Stellungnahmen sind keine zusätzlichen Anträge zum Pflichtenheft formuliert.

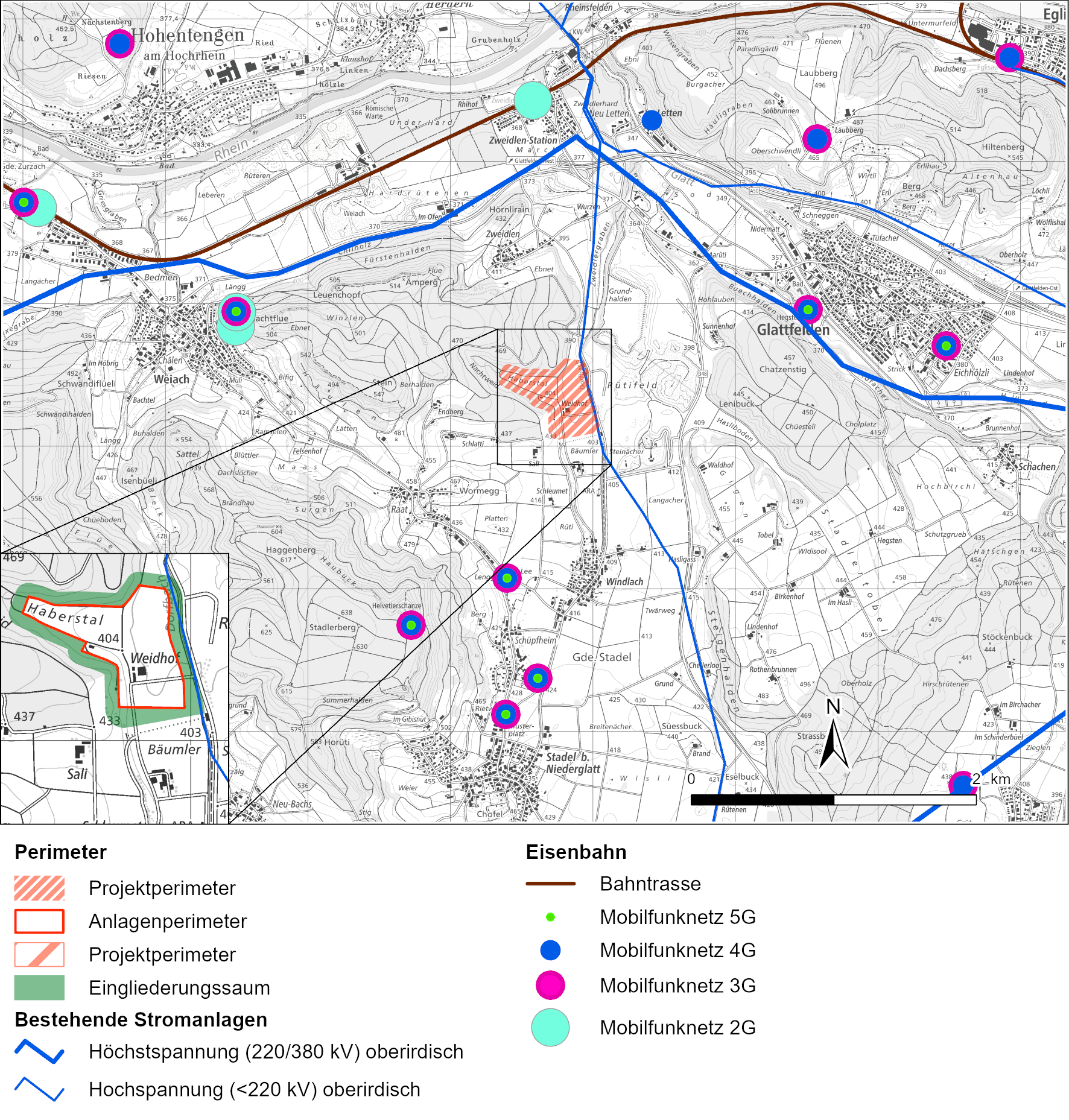

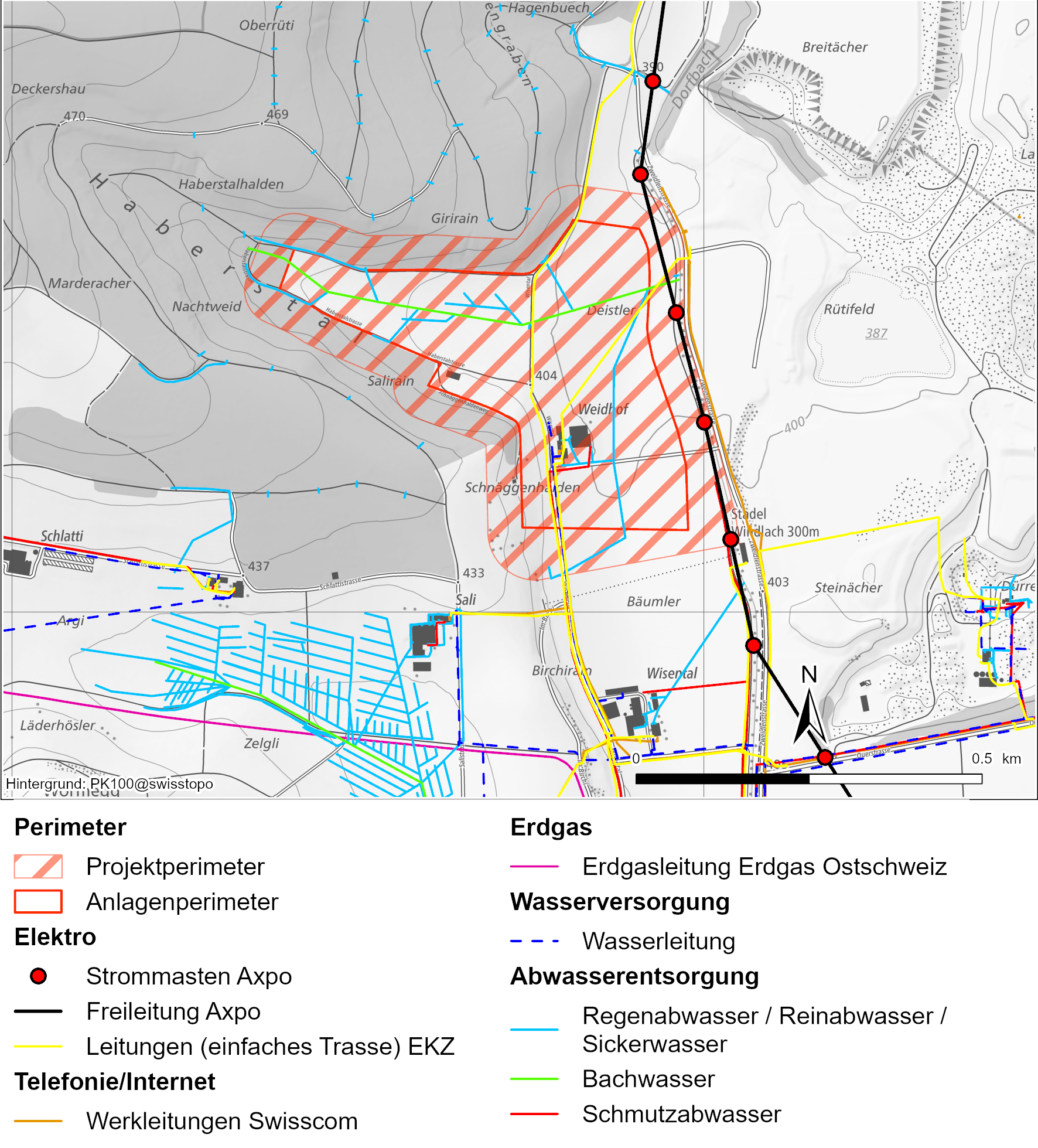

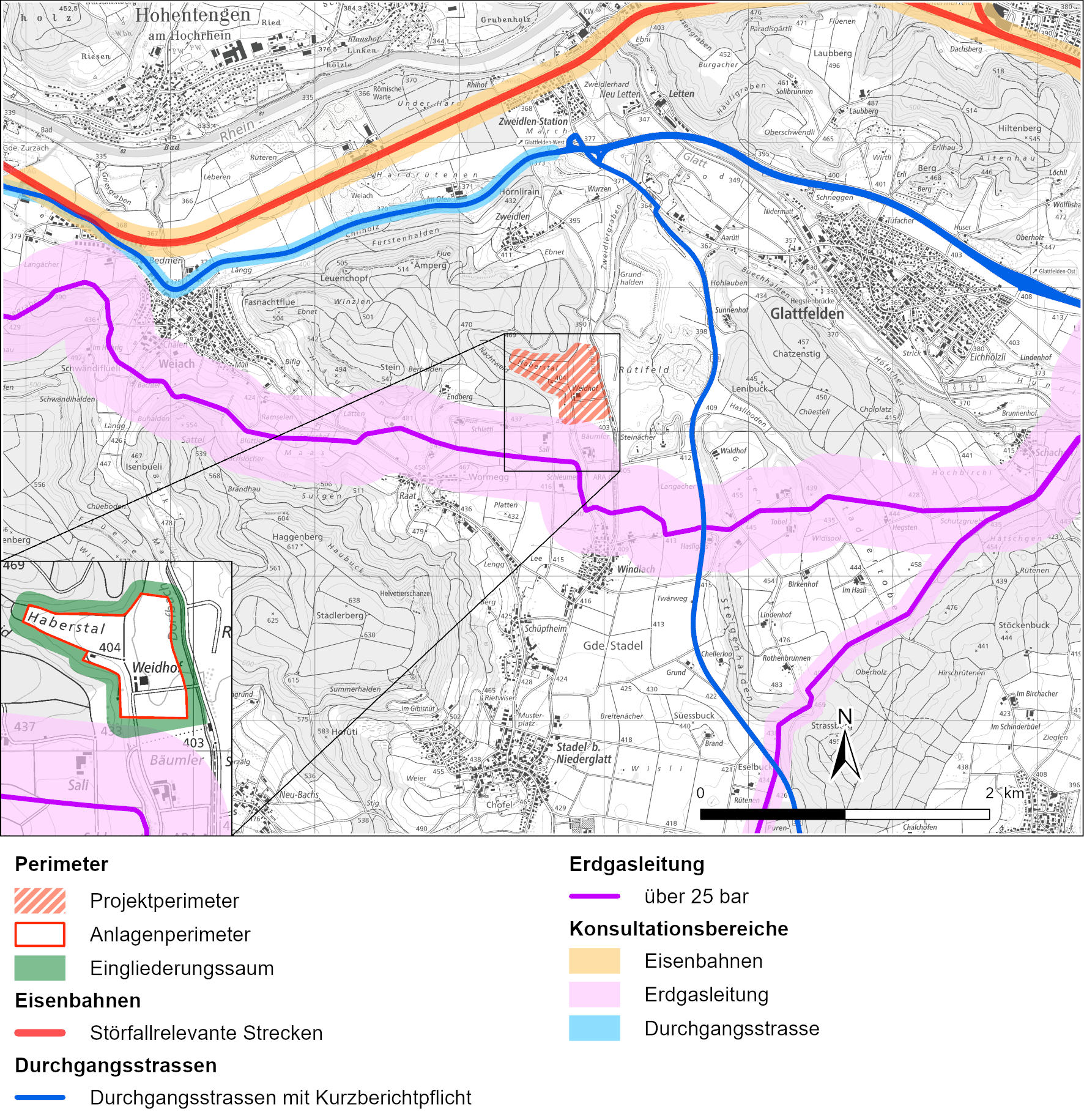

In der Umgebung des Anlagenperimeters sind heute die nachfolgenden NIS-Emissionsquellen vorhanden (vgl. Fig. 5‑3):

Fig. 5‑3:Antennenstandorte, Bahntrassen und Hochspannungsleitungen im Umkreis des geplanten Projektperimeters (swisstopo 2024)

-

Hochspannungs-Überlandleitung (2 x 110 kV) der Axpo von Zweidlen-Station nach Neerach, die zwischen dem Dorfbach und der Zweidlenstrasse östlich des Anlagenperimeters entlangführt und den Eingliederungssaum, wie auch die Arealzufahrten kreuzt.

-

Mehrere Mobilfunk-Sendeantennen stehen in Windlach (Flur «im Lee»), bei Zweidlen-Station (Flur «im March») unweit der A50-Ausfahrt Glattfelden West und ca. 1.9 km vom Anlagenperimeter entfernt und neben der Ortschaft Glattfelden (Flur «im Mittlerwisen»). Die Sendeanlagen «im Lee» (Kenn-Nr. 27902, 27903 und 27906 mit 2 x mittlerer und 1 x grosser Sendeleistung) befindet sich in einem Abstand von rund 1.3 km zum Anlagenperimeter. Die Sendeanlage «im March» (Kenn-Nr. 37, mittlere Sendeleistung) wird von den Ausläufern des «Ämperg» und der Erhöhung «Hörnlirain» verdeckt und daher vollständig gegen den Projektperimeter abgeschirmt. Die gleiche Situation trifft auf die Sendeanlage «im Mittlerwisen» (Kenn-Nr. 23218, 23219 und 23223 mit 2 x mittlerer und 1 x grosser Sendeleistung) zu. Diese liegt 1.7 km östlich des Projektperimeters hinter dem «Chatzenstig». Aufgrund der Entfernung der Emissionsquellen zwischen 1.3 und 1.9 km ist mit keiner relevanten Belastung des Anlagenperimeters zu rechnen.

Bei den oben genannten Anlagen handelt es sich um sogenannte «altrechtliche Anlagen», welche vor Inkrafttreten der NISV am 1. Februar 2000 erstellt wurden (NISV 1999). Die Einhaltung der Grenzwerte bei den umliegenden «Orten mit empfindlichen Nutzungen» (OMEN) bzw. die Sanierung der Anlagen wird durch die jeweiligen Betreiber der Anlage sichergestellt. Die oben aufgeführte Hochspannungsleitung der Axpo ist bereits saniert (Einbau Erdleiter bzw. Phasenoptimierung).

Die Stromversorgung des gTLs erfolgt voraussichtlich über die Mittelspannungsverteilung des öffentlichen Stromnetzes. Dafür werden gemäss aktuellem Projektstand mehrere Transformatorenstationen (Trafostationen) im Anlagenperimeter installiert (Nagra 2024a), wobei noch keine abschliessende Aussage über die neuen NIS-Quellen gemacht werden kann.

Grundsätzlich sind Trafostationen mit genügendem Abstand bzw. einer entsprechenden Abschirmung gegenüber den ständigen Aufenthaltsorten der Mitarbeitenden zu platzieren. Im Rahmen des UVB 2. Stufe werden allenfalls notwendige NIS-Schutzmassnahmen ausgearbeitet resp. konkretisiert.

Während der Betriebsphase müssen allfällige bestehende oder neue Trafostationen auf dem Areal überprüft und ggf. abgeschirmt werden, so dass der massgebende Anlagegrenzwert zu OMEN eingehalten werden kann. Für den UVB 2. Stufe werden allenfalls notwendige NIS-Schutzmassnahmen ausgearbeitet resp. konkretisiert.

Die Hochspannungsleitung bleibt nach aktuellem Planungsstand unverändert bestehen. Gemäss schriftlicher Rückmeldung der Leitungseigentümerin Axpo Grid AG kann der Anlagegrenzwert im für die OFA relevanten Leitungsabschnitt zwischen den Masten Nr. 11 – 13 in einem Horizontalabstand von rund 20 m eingehalten werden8. Eine mögliche Überschreitung des Anlagegrenzwerts betrifft somit mehrheitlich den Eingliederungssaum, in welchem gemäss aktuellem Planungsstand keine Orte mit empfindlichen Nutzungen vorgesehen sind. Die genaue Ausdehnung des NIS-Felds der Hochspannungsleitung wird für den UVB 2. Stufe berechnet, so dass die relevanten einzuhaltenden Abstände sowie allfällige Schutzmassnahmen für das Baugesuch berücksichtigt werden können.

Auskunft der AXPO Grid AG (Trassesicherung) vom 01.02.2024 per E-Mail ↩

Für die Realisierung des Vorhabens sind gemäss aktueller Planung in allen Phasen Trafostationen nötig. Sie werden so geplant, dass die geltenden Grenzwerte eingehalten werden.

Von den vorhandenen NIS-Quellen sind für den Anlagenperimeter keine relevanten Auswirkungen oder grösseren Einschränkungen der Arealnutzung zu erwarten. Die NIS-Belastung durch die Hochspannungsleitung ist im Rahmen des UVB 2. Stufe genauer zu bestimmen.

Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «NIS» eingehalten werden und das Vorhaben bezüglich dieser Aspekte umweltverträglich realisiert werden.

|

PH-HU2 NIS 01 |

Neue NIS-relevante Anlagen für die Bau- und Betriebsphase Die neuen NIS-relevanten Anlagen des Projekts werden aufgezeigt und ggf. Standortdatenblätter für NIS-Anlagen erstellt. |

|

PH-HU2 NIS 02 |

Einhaltung Anlagegrenzwert bei neuen OMEN / Abschirmungsmassnahmen NIS-Quellen Die Einhaltung der Anlagegrenzwerte an neuen OMEN aufgrund neuer Anlagen im Projektperimeter resp. gegenüber bestehenden Anlagen Dritter (Hochspannungsleitung) wird überprüft und allfällige NIS-Schutzmassnahmen werden definiert. |

Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer, 24. Januar 1991, Stand 1. Februar 2023, SR 814.20 (Gewässerschutzgesetz, GSchG)

Gewässerschutzverordnung, 28. Oktober 1998, Stand 1. Februar 2023, SR 814.201 (GSchV)

Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer, Kanton Zürich, 8. Dezember 1974, Stand 1. Januar 2018, LS 711.1 (EG GschG)

Verordnung über den Gewässerschutz, Kanton Zürich, 1. Juli 1975, Stand 1. Januar 2022, LS 711.11 (kantonale Gewässerschutzverordnung, KGschV)

Wegleitung Grundwasserschutz, Vollzug Umwelt VU 2508 (BUWAL 2004)

Wegleitung zur Umsetzung des Grundwasserschutzes bei Untertagebauten, Vollzug Umwelt VU 2503 (BUWAL 1998)

Merkblatt «Bauvorhaben in Grundwasserleitern und Grundwasserschutzzonen», Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft AWEL (AWEL Kanton ZH 2019)

Leitfaden zur Lagerung gefährlicher Stoffe, 3. überarbeitete Auflage 2018, Umweltfachstellen der Kantone der Nordwestschweiz (AG, BE, BL, BS, SO), der Kantone TG und ZH sowie der Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ), (Umweltfachstellen der Kantone der Nordwestschweiz (AG, BE, BL, BS, SO), der Kantone TG und ZH sowie der Gebäudeversicherung Kanton Zürich 2018)

Hydrologischer Atlas der Schweiz, Tafel 8.7 «Vulnerabilität der Grundwasservorkommen» (HADES 2007)

Von Moos AG (1976): Die Grundwasserverhältnisse im unteren Glattal und Windlacherfeld (Dr. von Moos AG 1976)

Kempf. et al. (1986): Die Grundwasservorkommen im Kanton Zürich. Erläuterungen zur Grundwasserkarte 1:25'000. Kanton Zürich. Beiträge zur Geologie der Schweiz, Geotechnische Serie (Kempf et al. 1986)

Eisenlohr, T. und Müller, P. (2016): Standortareal NL-6-SMA-HAA-Kombi, Geologisch-geotechnischer Bericht: Baugrundbeschreibung und geotechnische Beschreibung der oberflächennahen Abschnitte der Zugangsbauwerke (Rampe, Schächte). Nagra Arbeitsbericht NAB 16-65 (Eisenlohr & Müller 2016)

GIS des Kantons Zürich: Gewässerschutzkarte und Grundwasserkarte des Kantons Zürich (GIS-ZH 2024)

|

PH-HU1 GW 01 |

Aufarbeitung hydrogeologischer Grundlagen und Definition von weiteren Erkundungsmassnahmen Die systematische Erfassung von bestehenden und verfügbaren hydrogeologischen Grundlagendaten wird dokumentiert, um hydrogeologische Wissenslücken zu identifizieren. Die weiteren Untersuchungen zur Schliessung dieser hydrogeologischen Wissenslücken werden definiert. Die Erkundungsmassnahmen selbst werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt (diese werden erst nach 2024 fertig sein). |

|

PH-HU1 GW 02 |

Einfluss der Versiegelung auf die Bildung von Grundwasser Durch die OFA wird Fläche versiegelt. Die quantitativen Auswirkungen auf das Grundwasser werden abgeklärt und es werden allfällige Massnahmen definiert (Betriebsphase). |

|

PH-HU1 GW 03 |

Beurteilung Einfluss Trinkwasserfassungen Der Einfluss auf sowie der Schutz von Trinkwasserfassungen im Abstrombereich werden aufgezeigt. |

|

PH-HU1 GW 04 |

Beurteilung Thermal- und Tiefengrundwassersituation Abklärungen, inwiefern das Durchfahren der Unteren Süsswassermolasse Einfluss auf die Thermalquellen Lottstetten-Nack resp. die Mineralwasserquellen bei Eglisau hat, auch in Zusammenarbeit mit den Eigentümern der verschiedenen Quellen. |

Aufgrund des aktuellen Projektstands können erst grobe Erkenntnisse für den Umweltbereich «Grundwasser» gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 GW 01 bis 03 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.

Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):

Die Abteilung Koordination Bau und Umwelt (KOBU) des Kanton Zürichs hat in seiner Stellungnahme vom 13. Dezember 2022 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B1.2):

Das BAFU hat in seiner Stellungnahme zur Vollständigkeit vom 29. April 2025 folgende ergänzende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.3):

Berücksichtigung der Anträge

Auf die Anträge des BAFU und der KOBU wird folgendermassen eingegangen:

-

Antrag 11 BAFU resp. 33 KOBU: Für das Bauprojekt werden die Fundationstiefen ermittelt und die entsprechenden Durchflussnachweise / Interessenabwägungen erstellt. Der Antrag wird im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt.

-

Antrag 12 BAFU resp. 33 KOBU: Im Bauprojekt und im UVB 2. Stufe wird eine Optimierung der Einbauten vorgenommen. Der Antrag wird im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt.

-

Antrag 13 BAFU resp. 30 KOBU: Im UVB 2. Stufe sind genauere Abschätzungen anhand hydrogeologischer Untersuchungen (z.B. Projekt HydOFA-NL) möglich. Das Pflichtenheft wird entsprechend ergänzt.

-

Anträge 14 BAFU sowie 36 und 37 KOBU: Das Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe wird entsprechend ergänzt.

-

Antrag 34 KOBU: Der Antrag wird im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt. Der Entscheid über die Notwendigkeit eines Umladebahnhofs, dessen Standort sowie dessen Ausgestaltung wird für das Baugesuch getroffen und die Auswirkungen im UVB 2. Stufe beurteilt (vgl. Kap. 4.4.3).

-

Antrag 38 KOBU: Die Auswirkungen des geologischen Tiefenlagers bzgl. der Temperatureinwirkung auf die tiefen Aquifere im Malm wurden modelliert. Die Methodik sowie die Resultate sind in Nagra (2024g) zu finden. Untersuchungen zu den Aquiferen der OMM resp. USM werden für den UVB 2. Stufe durchgeführt und dokumentiert (z.B. Projekt HydOFA-NL). Das Pflichtenheft wird entsprechend ergänzt.

-

Anträge 14 und 15 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Die Anträge werden berücksichtigt und entsprechend umgesetzt.

-

Antrag 16 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Der Antrag wird berücksichtigt und auch im Espoo-Bericht entsprechend behandelt.

-

Antrag 17 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Der Antrag wird berücksichtigt und ins Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe aufgenommen.

-

Antrag 18 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Der Antrag wird im Bericht entsprechend ergänzt und auch in Anhang C des «Post-closure safety reports» (Nagra 2024e) dokumentiert.

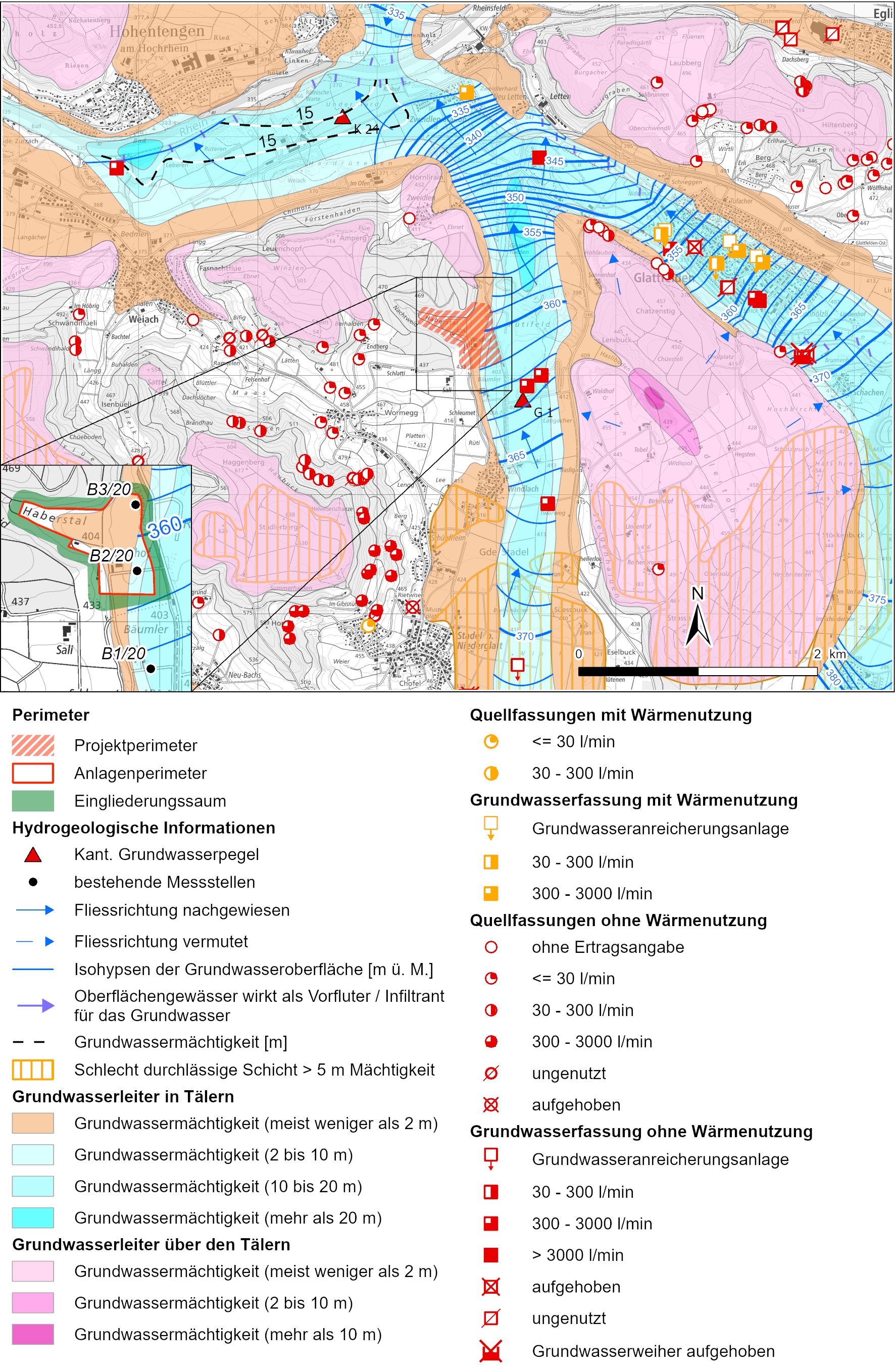

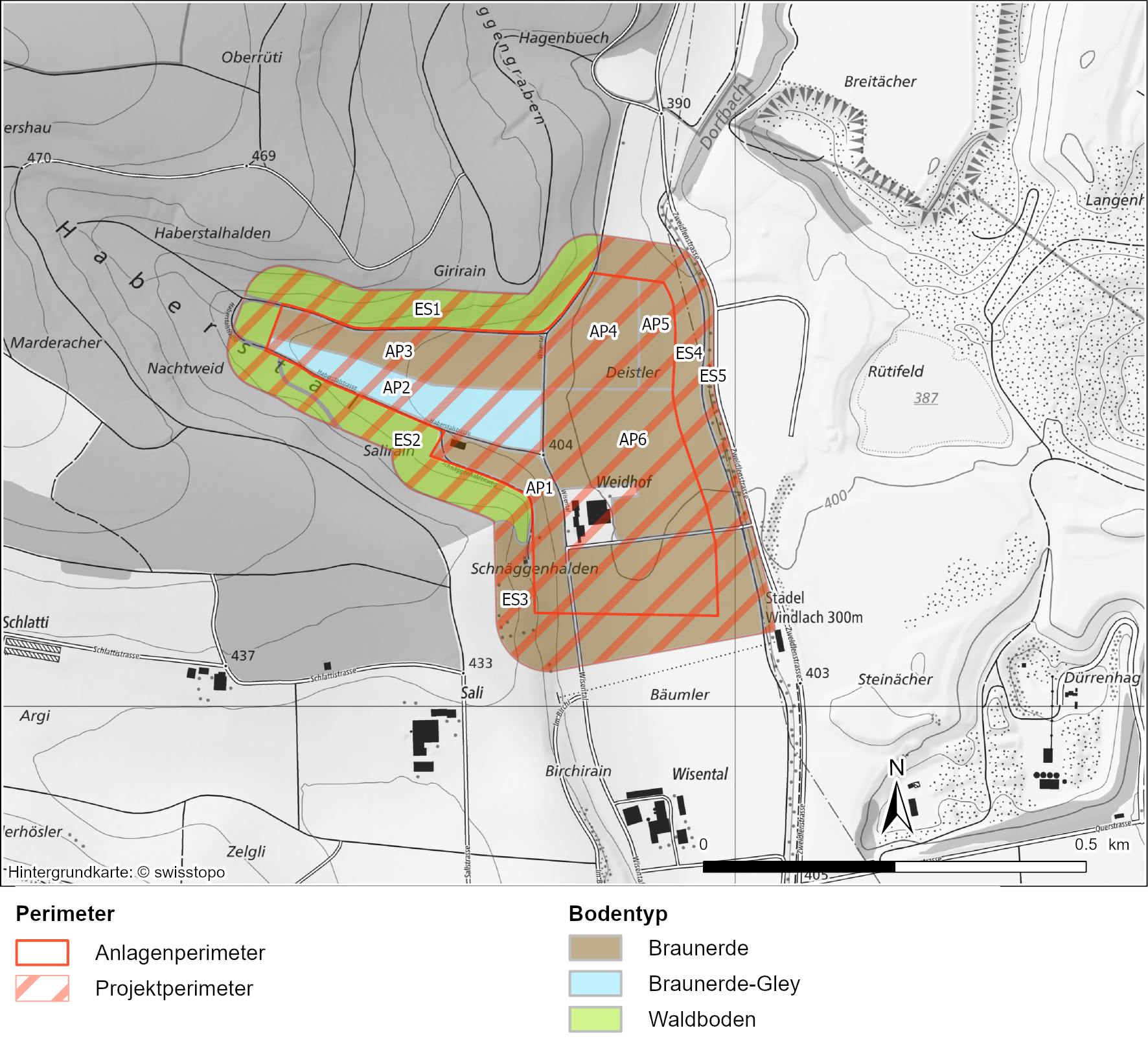

Grundwassermächtigkeit

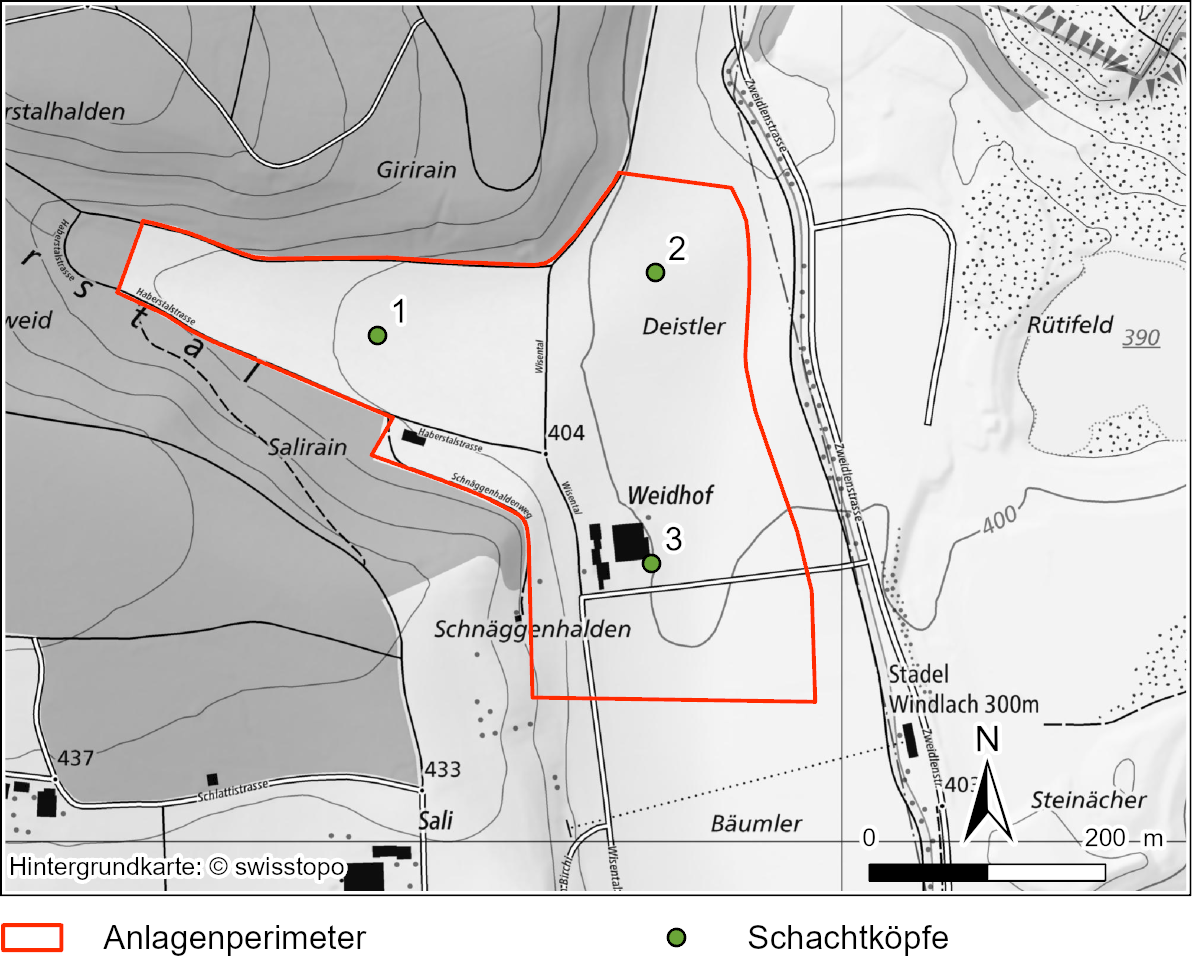

Die ausgedehnten Niederterrassenschotter-Vorkommen im Windlacherfeld (vgl. Kap. 3.4) sind grundwasserführend und bilden den oberflächennahen, ausgedehnten Lockergesteinsgrundwasserleiter von Windlach (vgl. Kap. 3.4). Dieser wird durch Hangsickerwasserzutritte sowie durch versickerndes Niederschlagswasser gespeist. Eine Infiltration aus dem Stadler «Dorfbach» (weiter nördlich heisst das Gewässer «Zweidlergraben», vgl. Fig. 3‑1) ist nicht nachgewiesen (Dr. von Moos AG 1976). Gemäss älteren Bohrungen sind im zentralen Bereich des Rütifelds Grundwassermächtigkeiten zwischen 15 m (Kantonaler Pegel G1) und 20 m vorhanden (z.B. Aufzeitbohrung AZ-A-34; Dr. Heinrich Jäckli AG 1984). Dies entspricht einer grossen Grundwassermächtigkeit und ist in der Grundwasserkarte des Kantons Zürich entsprechend vermerkt (vgl. Fig. 5‑4; Kempf et al. 1986).

Im Dorfbachtal wurden am 26.01.2023 in den vorhandenen Messstellen B1/20 (Zufahrt zum Bäumlerhof; vgl. Fig. 5‑4) resp. B2/20 (Zufahrt zum Weidhof) einzelne Abstichmessungen durchgeführt. Es wurden geringe Grundwassermächtigkeiten zwischen 0.1 und 0.5 m gemessen.

Im vorderen (östlichen) Teil des Haberstal ist gemäss Grundwasserkarte von einer geringen Grundwassermächtigkeit < 2 m auszugehen, welche als «Randbereich mit unterirdischer Entwässerung» bezeichnet wird (vgl. Fig. 5‑4). Zuhinterst (westlich) im Haberstal ist hingegen kein Grundwasser mehr verzeichnet. In einem Grossteil des Projektperimeters wurde die Grundwasserkarte aufgrund von geologischen Kartierungen und naturräumlichen Gegebenheiten erstellt, weshalb für diesen Bereich keine datengestützen Aussagen zu Grundwasservorkommen, -mächtigkeit oder -spiegel gemacht werden können.

Fig. 5‑4:Grundwasserverhältnisse bei Mittelwasserstand gemäss Grundwasserkarte

(GIS-ZH 2024; ergänzt mit bestehenden Bohrungen nahe des Projektperimeters)

Grundwasserspiegellage

Gemäss der Grundwasserkarte befindet sich die Grundwasserspiegellage im Windlacherfeld auf Höhe der Kiesgrube Rütifeld bei Mittelwasserstand (MW) auf ca. Kote 363 m ü. M. (im Süden) resp. 358 m ü. M. (im Norden). Der Hochwasserstand (HW) gemäss Grundwasserkarte liegt zwischen ca. Kote 368 m ü. M. (im Süden) und 362 m ü. M. (im Norden). Somit liegt der HW gemäss Grundwasserkarte jeweils ca. 4 – 5 m höher als der MW. Der Flurabstand im Windlacherfeld beträgt somit gemäss der Grundwasserkarte bei MW durchschnittlich 40 m (vgl. Fig. 5‑4). Mittig im Grundwasserleiter befindet sich der kantonale Pegel G1 (Dr. von Moos AG 1976), in welchem seit 1983 die Grundwasserspiegelschwankungen aufgezeichnet werden. Am Stichtag 26.01.2023 lag der Grundwasserspiegel im Pegel G1 bei 360.9 m ü. M. (Tagesmittel). Gegenüber dem MW der Grundwasserkarte (363 m ü. M.; vgl. Fig. 5‑4) lag der Grundwasserspiegel im Pegel G1 somit rund 2 m tiefer.

Im Dorfbachtal wurden am selben Tag die beiden bestehenden Messstellen B1/20 und B2/20 (vgl. Fig. 5‑4) mit Datenloggern zur Überwachung des Grundwasserspiegels und der -temperatur ausgerüstet. Die dabei gemessenen Grundwasserspiegel lagen auf ca. Kote 371.3 m ü. M. resp. 369.6 m ü. M. und entsprechen somit einem Flurabstand von 32.9 m u.T. resp. 30.2 m u.T. Diese Abstichmessungen weisen darauf hin, dass die Grundwasserspiegel im Dorfbachtal in erster Näherung rund 10 m höher liegen als im Windlacherfeld. Im Rahmen der künftigen geologisch-hydrogeologischen Untersuchungen werden diese ersten Angaben vertieft untersucht (vgl. Pflichtenheft PH-HU2 GW 01).

Im Bereich des Haberstal sind bisher keine Grundwasseraufschlüsse und keine Grundwassermessungen vorhanden. Diese Angaben werden im Rahmen von weiterführenden hydrogeologischen Untersuchungen ermittelt (vgl. Pflichtenheft PH-HU2 GW 01). Grundsätzlich deuten die im Haberstal vorhandenen Drainagen (vgl. Fig. 5‑8) sowie die angetroffene Bodenbeschaffenheit (Gley; vgl. Kap. 5.9.4 und Fig. 5‑10) auf diffuse und temporäre oberflächennahe Hangsickerwasservorkommen hin. Die Wasserspiegelschwankungen im Hangsickerwasser sind erfahrungsgemäss gering (Eisenlohr & Müller 2016).

Grundwasserspiegelgefälle, Fliessrichtung und Durchlässigkeit

Das Grundwasserspiegelgefälle des Windlacherfelds beträgt auf Höhe des Projektperimeters ca. 4 – 7 ‰ und ist gegen NNW bis N gerichtet. In einer kurzen Steilstufe mit einem Grundwasserspiegelgefälle von 15 – 20 ‰ mündet das Grundwasservorkommen von Windlach ca. 1 km talwärts in den Glattgrundwasserstrom. Ursache dieser Steilstufe könnte eine örtlich etwas geringere Durchlässigkeit sein (Dr. von Moos AG 1976). Bei in den Jahren 1972/73 durchgeführten Pumpversuchen in einer Sondierbohrung rund 70 m SE des Projektperimeters sowie bei einer mittlerweile aufgehobenen Fassung rund 300 m NW des Projektperimeters wurden innerhalb des grundwasserführenden Schotters des Windlacherfelds Durchlässigkeitsbeiwerte K von ca. 2.0 × 10-4 bis 1.6 × 10-3 m/s ermittelt (Dr. von Moos AG 1976).

Das Grundwasserspiegelgefälle im Dorfbachtal kann aufgrund der geringen Anzahl Bohrungen mit Grundwassermessstellen nicht abgeschätzt werden. Es ist vermutlich flach (ca. 1 ‰) und gegen E bis NE gerichtet (Eisenlohr & Müller 2016).

Quellfassungen

An der Nordflanke des Haberstal (ca. Koordinate Auslauf: 2'677'509 / 1'267'496; Auslaufhöhe 417.94 m ü. M.) ist am Waldrand eine Quellfassung mit einem Laufbrunnen vorhanden (nachfolgend «Quellfassung Haberstal» genannt). Sie wurde im Zuge der Vervollständigung des Quellkatasters für die 3D-Seismikkampagne 2017 durch die Nagra aufgenommen (Nagra 2017) und ist weder auf der Grundwasserkarte noch im Wasserversorgungsatlas des Kantons Zürich erfasst. Die Quelle entspringt vermutlich aus der oberflächennah anstehenden OMM. Die Quellfassung lässt auf einen hoch liegenden Fels- resp. Kluftwasserspiegel schliessen (Eisenlohr & Müller 2016).

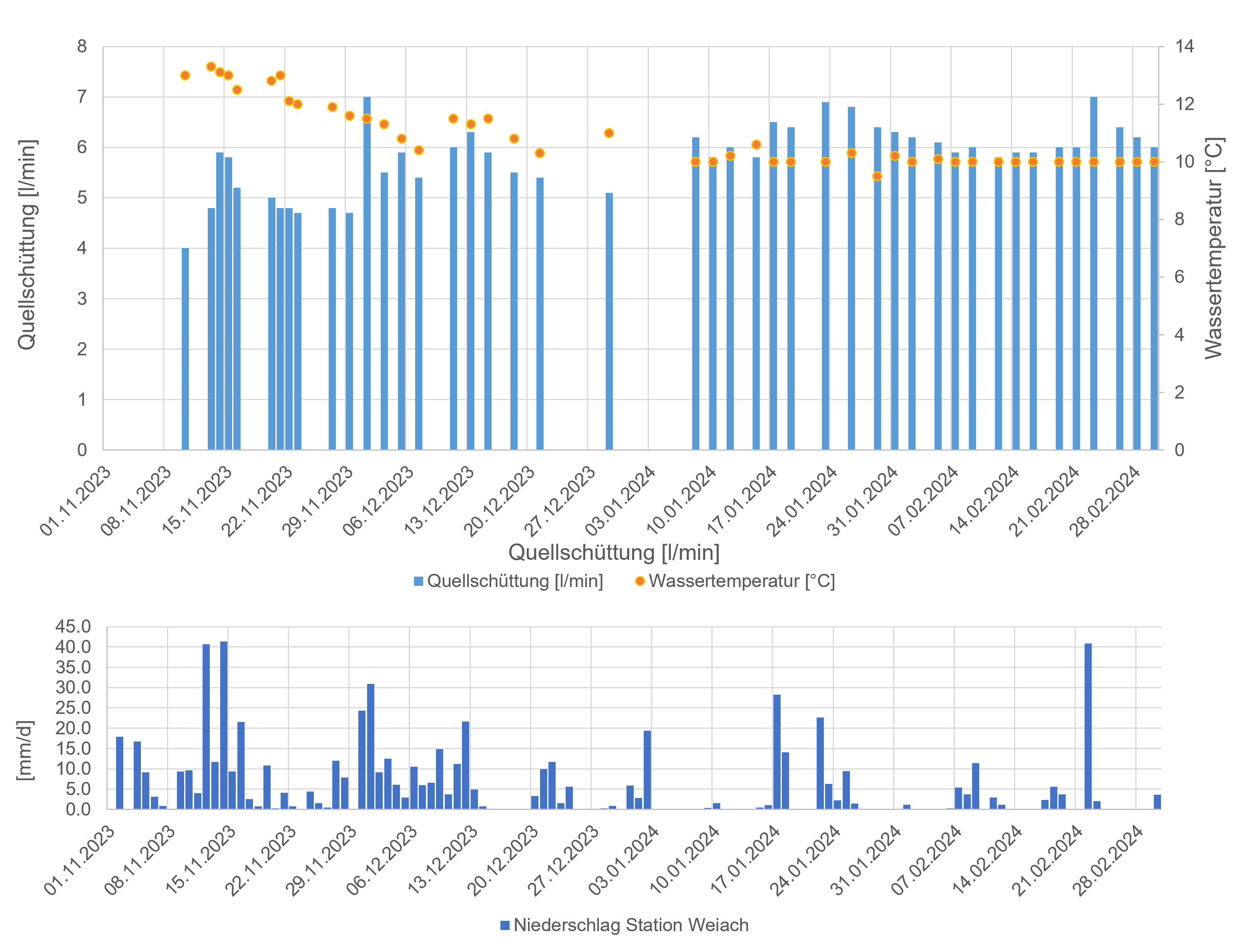

Zwischen November 2023 und März 2024 wurden die Quellschüttung und die Wassertemperatur der Quellfassung Haberstal periodisch gemessen (vgl. Fig. 5‑5). Die Quellschüttung schwankte verhältnismässig wenig zwischen 4.0 l/min und 7.0 l/min (Schüttungszahl QMin/QMax = 1.75). Im Mittel lag der Quellertrag während der Messperiode bei 5.4 l/min. Die verhältnismässig geringe Schüttungszahl weist darauf hin, dass die Quellfassung einen konstanten Quellertrag aufweist und entsprechend langsam auf Neubildungsprozesse resp. Niederschlags- und Trockenereignisse reagiert. Die Temperatur des Quellwassers schwankte in der Messperiode zwischen 10.0°C und 13.3°C und liegt damit im Normbereich für Quellwasser im Mittelland.

In einem Umkreis von rund 1 km um den Projektperimeter sind noch weitere Quellfassungen vorhanden. Im Bereich der Anhöhe «Stein» ca. 0.5 – 1.7 km westlich des Projektperimeters sind mehrere Quellaustritte vorhanden. Diese sind mehrheitlich gefasst und dienen privaten und öffentlichen Brauch- und Trinkwasserversorgungen. Im Gebiet «Bifig» weist eine Quelle eine rechtsgültige Schutzzone auf (GWR m 0-1286, Konzessionswassermenge 80 l/min).

Fig. 5‑5: Quellschüttung und Wassertemperatur der Quellfassung Haberstal im Vergleich zum Niederschlag an der Station Weiach zwischen November 2023 und März 2024

Innerhalb des vorläufigen Schutzbereichs bildet der Obere Malm in einer Tiefe zwischen rund 400 m und 700 m u.T. den regionalen Tiefenaquifer (Felsaquifer) über den Wirtgesteinen Opalinuston (Nagra 2024e) mit durchschnittlichen Durchlässigkeiten auf Formationsskala von 10-9 m/s (Werte bis 10-7 m/s; Nagra 2024e).

Westlich von Eglisau, in rund 3.4 km nordöstlicher Distanz zum Projektperimeter (vgl. Fig. 5‑6), sind vier tiefe Grundwasserfassungen vorhanden, welche ursprünglich zur Mineralwassergewinnung gebohrt wurden, jedoch heute nicht mehr genutzt und grösstenteils stillgelegt wurden. Das Mineralwasser aller vier Bohrungen entstammt besser durchlässigen, sandreicheren Zonen der USM. Die wasserführenden Schichten befinden sich zwischen 52 – 76 m u.T. und 109 – 121 m u.T. (Eglisau II) resp. zwischen 70 – 141 m u.T. (Eglisau III).

Die Thermalquellen Lottstetten-Nack (D) werden durch den Malm-Aquifer gespeist (rund 590 m u.T.). Die Quellen werden heute nicht mehr genutzt. Lokal konnte mittels Vergleichen von Wasserproben verschiedener Tiefengrundwässer nördlich und südlich des Rheins gezeigt werden, dass sich die Grundwassertypen nördlich («offener Karst» des Sündrandens, dazu gehört Lottstetten-Nack) und südlich des Rheins (z.B. Benken und Schlattingen) massgeblich unterscheiden (Kap. 13.2, Waber & Traber 2022). Das Tiefengrundwasser von Lottstetten-Nack entspricht einem Na-HCO3-Typ und weist eine ungleich kürzere mittlere Verweilzeit von 7'000 – 12'000 Jahren auf als die älteren Na-Cl-Typ Tiefengrundwässer mit einer Verweilzeit von > 11'700 Jahren, die südlich des Rheins auftreten. Das Tiefengrundwasser von Lottstetten-Nack weist demzufolge auf ein jüngeres Fliesssystem hin, welches das ältere, generell von Süden nach Norden gerichtete System überprägt und zumindest bis zur Vorflut des heutigen Rheins zurückdrängt. Die Interpretation der hydraulischen Daten weist zudem darauf hin, dass keine Kommunikation der Thermalquelle Lottstetten-Nack mit den südlich des Rheins gelegenen, älteren Na-CL-Typ Grundwässern besteht (Gmünder et al. 2014). Die beiden Grundwasserregionen sind daher mit grosser Wahrscheinlichkeit vollständig hydraulisch entkoppelt. Die Thermalquellen Lottstetten-Nack (D) befinden sich ca. 11 km nördlich des Standorts. Eine Beeinflussung kann aufgrund der grossen Entfernung und des Fliesssystems ausgeschlossen werden.

Die relevanten Aquifere für die Fassungen der Thermalkurorte Baden und Bad Zurzach befinden sich im Kristallin resp. Muschelkalk, welche durch mächtige Aquitarde (Grundwasserstauer) von den Zugangsbauwerken hydraulisch entkoppelt sind und nicht durchfahren werden. Daher sind sie nicht projektrelevant und werden nicht weiter betrachtet.

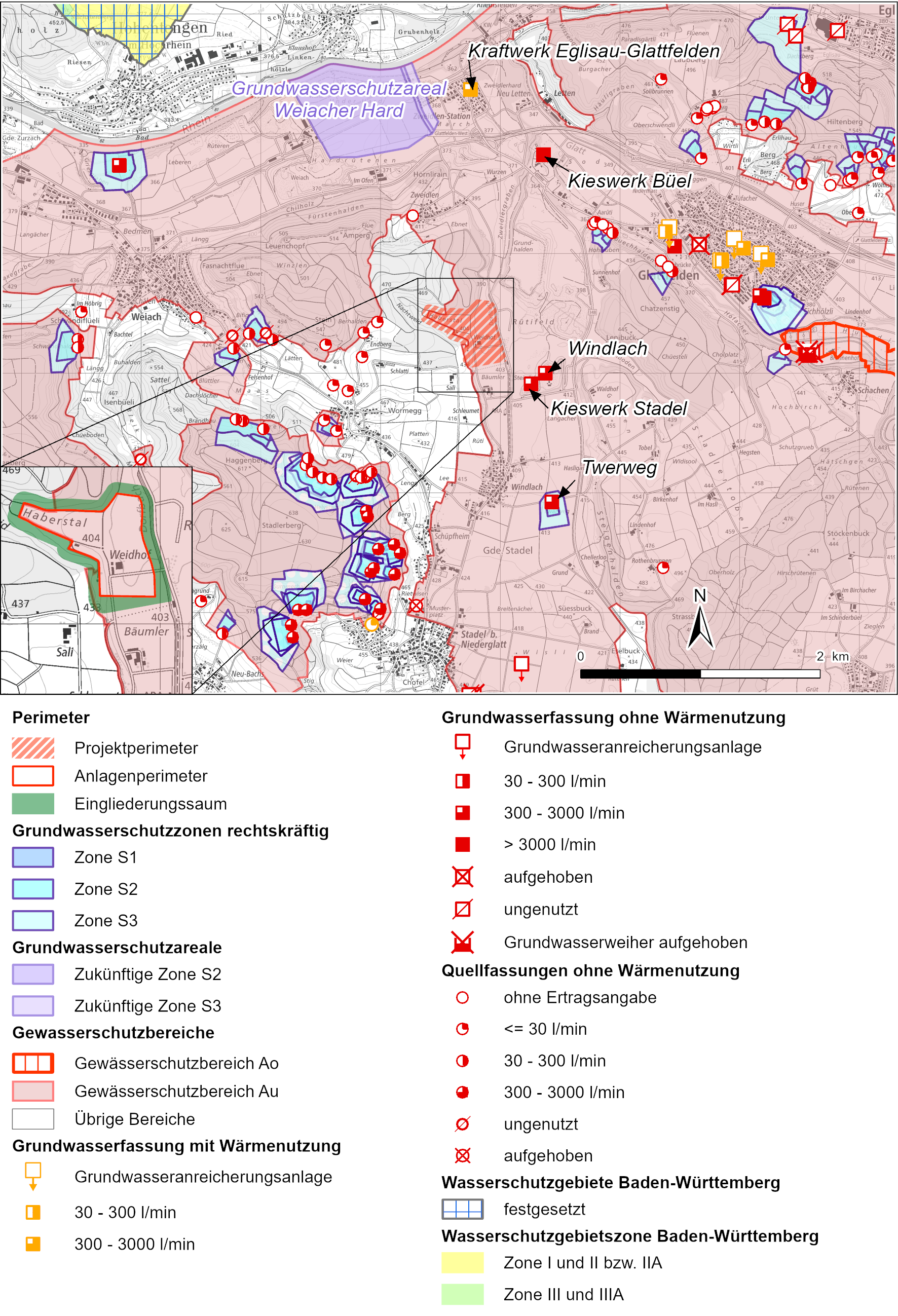

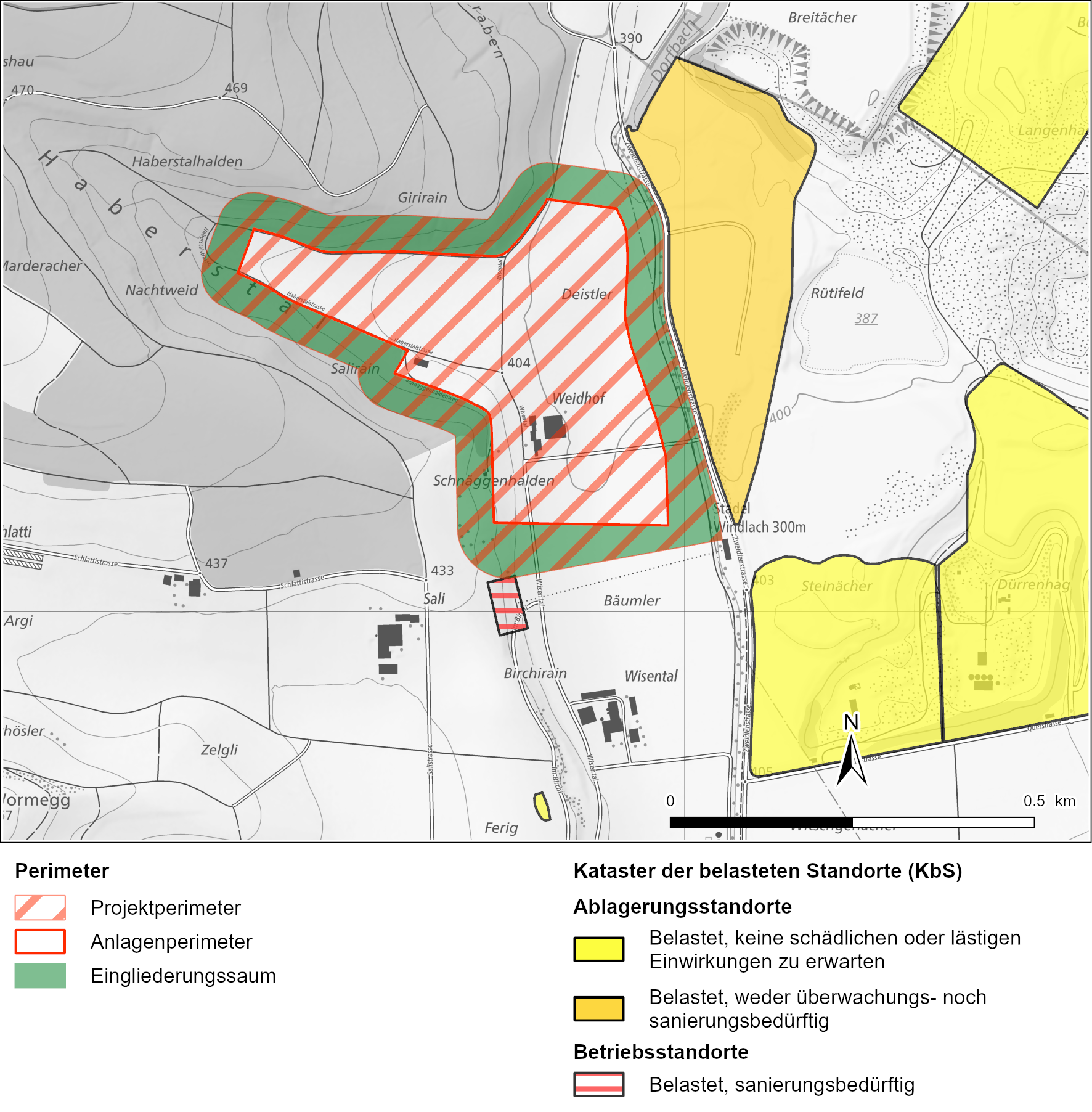

Der Anlagenperimeter befindet sich gemäss Gewässerschutzkarte des Kantons Zürich (vgl. Fig. 5‑6) vollständig innerhalb des Gewässerschutzbereichs Au, der Eingliederungssaum zu einem grossen Teil, wobei der Westteil des Haberstal im übrigen Bereich (üB) zu liegen kommt.

Rund 1.5 km nordöstlich am Rhein, und damit im Abstrombereich des Projektperimeters, liegt das rechtskräftige Grundwasserschutzareal «Weiacher Hard» (vgl. Fig. 5‑6). Das Grundwasserschutzareal mit geplanter Grundwasseranreicherung durch Rheinwasser soll gemäss Richtplan des Kantons Zürich für die zukünftige Trinkwassergewinnung verwendet werden, weshalb anhand der hydrogeologischen Untersuchungen bereits vorläufige Zonen S2 und S3 für eine künftige Grundwasserschutzzone ausgeschieden wurden (Dr. von Moos AG 1976, Kantonsrat Zürich 2024).

Im näheren Abstrombereich des Projektperimeters sind keine Grundwasserfassungen vorhanden. Die nächstgelegene Grundwasserfassung des Kieswerks Büel (Brauchwassernutzung, GWR l 2-19, Konzessionswassermenge 4'000 l/min; vgl. Fig. 5‑4) befindet sich ca. 1.5 km nordnordöstlich des Projektperimeters innerhalb des Glattgrundwasserleiters. Ausserdem ist ca. 2 km nördlich eine Grundwasserfassung mit Wärmenutzung des Kraftwerks Eglisau-Glattfelden vorhanden (GWR l 2-30, Konzessionswassermenge 500 l/min).

Fig. 5‑6:Auszug aus der Gewässerschutzkarte des Kantons Zürich im Bereich des Projektperimeters (GIS-ZH 2024)

Innerhalb des Grundwasservorkommens im Windlacherfeld, ca. 600 – 650 m süd-südöstlich des Projektperimeters (im Zustrom) sind die Brauchwasserfassungen Windlach (GWR m 3-3, Konzessionswassermenge 1'500 l/min) und Kieswerk Stadel (GWR m 3-4, Konzessionswassermenge 1'000 l/min), sowie 1.5 km süd-südöstlich die Trink- und Brauchwasserfassung «Twerweg» der Gemeinde Windlach (GWR m 3-1, Konzessionswassermenge 1'200 l/min, vgl. Fig. 5‑6) vorhanden. Für die Grundwasserfassung Twerweg wurde eine rechtskräftige Schutzzone ausgeschieden.

Auswirkungen auf den oberflächennahen Aquifer

Für den Bau und Betrieb des gTL sind innerhalb des Anlagenperimeters diverse Bauten und Anlagen mit Untergeschossen sowie mehrere Zugangsbauwerke notwendig (vgl. Kap. 4.1.3). Die Dimensionen der Bauten und Anlagen, die Fundationskoten sowie die Baumethoden und der Bauablauf werden für das Baugesuch unter Einhaltung der Vorgaben zum Gewässerschutz festgelegt. Das hydrologische Untersuchungskonzept wird vorgängig der kantonalen Behörde vorgestellt.

Betrachtungen bzgl. Einschränkungen des Grundwasserdurchflusses durch Bauten und Anlagen werden für den UVB 2. Stufe angestellt, bei Bedarf geeignete Ersatzmassnahmen ausgearbeitet sowie ggf. die notwendigen Ausnahmebewilligungen beantragt. Die Beurteilung allfälliger temporärer quantitativer Auswirkungen durch ggf. ins Grundwasser reichende temporäre Baugrubensicherungs- oder Wasserhaltungsmassnahmen sowie die Definition ggf. notwendigen Schutzmassnahmen erfolgt ebenfalls im Rahmen des UVB 2. Stufe. Sofern von einem relevanten Einfluss des Vorhabens auf Trinkwasserfassungen im Abstrombereich auszugehen ist, ist dieser im UVB 2. Stufe zu beurteilen sowie geeignete Schutzmassnahmen auszuarbeiten.

Für das Baugesuch werden die Vortriebsmethoden definiert. In Abhängigkeit von der Belastung des Ausbruchmaterials (geogen oder durch Zusatzstoffe im Vortrieb) wird die Verwertung resp. Deponierung des Ausbruchmaterials in einem Entsorgungs- und Materialbewirtschaftungskonzept definiert (vgl. Kap. 4.3 resp. Kap. 5.12.5.1). Für den UVB 2. Stufe wird die Einwirkung auf das Grundwasser bei einer Verwertung des Ausbruchmaterials im Projektperimeter untersucht und bewertet. Falls das Ausbruchmaterial in einer projektbezogenen Deponie abgelagert wird, werden die Einwirkungen auf das Grundwasser (qualitativ und quantitativ) beurteilt und ein Unbedenklichkeitsnachweis erbracht.

Weiter sind aufgrund der Flächenversiegelung im Anlagenperimeter (Grossteil der 13.1 ha, vgl. Kap. 4.1.1) quantitative Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung in diesem Bereich zu erwarten. Zudem werden im Eingliederungssaum neue Arealzufahrten (Brücken) für die Arealerschliessungen erstellt (vgl. Fig. 4‑7), was zu einer Flächenversiegelung in geringerem Umfang führt. Für das Baugesuch resp. für den UVB 2. Stufe sind die projektbedingten Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung zu quantifizieren, hydrogeologisch zu beurteilen sowie geeignete Massnahmen auszuarbeiten.

Die Umweltüberwachung während der Bau- und Betriebsphase des gTL schliesst die Überwachung des Grundwassers mit ein. Konzepte dafür finden sich in den Berichten «Überwachung von Umwelt und geologischem Umfeld» (Fanger et al. 2021) resp. «integralen Überwachungskonzept» (Nagra 2025b).

Auswirkungen auf die tieferen Aquifere

Während des Baus der Zugangsbauwerke werden Bauhilfsmassnahmen getroffen, um Wasserzutritte generell zu verhindern. Beim Bau wird die Sicherstellung einer dauerhaften Abdichtung und Trennung der Grundwasserstockwerke mit lokalen Gebirgsinjektionen und Dichtelementen gewährleistet. Sollten trotzdem geringe Mengen Grundwasser in die Zugangsbauwerke eindringen, wird das Wasser abgepumpt, vorgereinigt und fachgerecht abgeleitet (vgl. Kap. 5.8.5.1). Mit den vorgesehenen Massnahmen wird somit sichergestellt, dass das Grundwasser der tieferen Aquifere durch den Bau nicht relevant beeinflusst wird. Konkrete Bauhilfs- und Schutzmassnahmen für das Durchfahren der tiefen Aquifere werden für das Baugesuch ausgearbeitet und im UVB 2. Stufe bzgl. der hydrogeologischen Auswirkungen beurteilt.

Die USM (z.B. Mineralquellen Eglisau) sowie der Malm-Aquifer (z.B. Thermalquellen Lottsteten-Nack, D) werden in der Bauphase durch die Zugangsbauwerke zum gTL durchfahren. Die in den Bohrungen der Mineralquellen Eglisau angetroffene sandige Rinnenverfüllung, welche in Eglisau vermutlich als tiefer Aquifer dient, wurde in der Tiefbohrung Weiach weiter nordwestlich ebenfalls angetroffen, jedoch nicht in den Tiefbohrungen Stadel-2 und -3 im Umfeld der OFA (Nagra 2022b, Nagra 2022c). Aufgrund der ergriffenen Massnahmen sowie der gegebenen Umstände ist eine Beeinflussung der ungenutzten Mineralquellen Eglisau unwahrscheinlich. Auch für die Thermalquelle Lottstetten-Nack (D) kann aufgrund der grossen Distanz und der bestehenden Fliessverhältnisse eine Beeinflussung ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 5.6.4.2). Daher kann davon ausgegangen werden, dass es beim Bau der Zugangsbauwerke zu keiner Beeinträchtigung von überregional bedeutenden Thermalwasservorkommen kommt. Weitere Ausführungen dazu sind im sicherheitstechnischen Vergleich (Nagra 2024f) sowie in der Geosynthese der Nordschweiz (z.B. Fig. 4-107 und Fig. 4-116 im Kap. 4.5.5.2, Nagra 2024c) und in den hydrogeologischen Untersuchungen der Nordschweiz (Kap. 13.2, Waber & Traber 2022) zu finden.

Auswirkungen auf den oberflächennahen Aquifer

In der Betriebsphase werden die radioaktiven Abfälle stets durch mehrere Barrieren von der Umwelt isoliert, eingeschlossen und abgeschirmt. Da im gTL die Abfälle in Endlagerbehältern eingeschlossen und die an die OFA angelieferten Endlagerbehälter kontaminationsfrei sind, ist auch das gTL kontaminationsfrei, so dass keine Abgaben von radioaktiven Stoffen über den Luftoder Wasserpfad zu unterstellen sind (vgl. Kap. 3.1.2, Nagra 2025d).

Die Abfälle werden bei der Anlieferung in die Bereitstellungshalle transportiert. Die Annahme-, Bereitstellungs- und Verbringungsarbeiten der radioaktiven Abfälle nach untertag werden entweder auf den undurchlässig gestalteten, entsprechend entwässerten Einlagerungs- und Betriebsflächen oder innerhalb von gesicherten Bauten und Anlagen stattfinden.

Falls für den Betrieb eine Tankanlage mit wassergefährdenden Flüssigkeiten (z.B. Diesel, Kältemittel) betrieben werden muss (z.B. für eine Notstrom- oder Kälteanlage), sind für den UVB 2. Stufe im Gewässerschutzbereich Au die entsprechenden Schutzmassnahmen vorzusehen.

Auswirkungen auf die tieferen Aquifere

Betriebsphase

Für den Betrieb werden die Zugangsbauwerke druckwasserhaltend abgedichtet.

Nachbetriebsphase

Temperatur

Im gTL werden die radioaktiven Abfälle in ca. 800 – 930 m Tiefe im einschlusswirksamen Gebirgsbereich eingelagert. Aufgrund der Wärmeentwicklung wird bei der aktuellen Lagerauslegung davon ausgegangen, dass in den umgebenden Gebirgsbereichen (insbesondere im Malm-Aquifer) vorhandene Tiefenaquifere nach dem Verschluss des Lagers im Nahbereich lokal erwärmt werden.

Die Nagra hat Berechnungen für die exemplarische Lagerauslegung im RBG durchgeführt. Diese zeigen, dass die maximale temporäre Erwärmung infolge des Tiefenlagers im Malm-Aquifer im Bereich von 4 – 9°C liegt (Nagra 2024g).

Bei der Beurteilung der Erwärmung des Grundwassers infolge des gTLs sind die folgenden Besonderheiten zu berücksichtigen:

-

Als Entsorgungsmethode schreibt Art. 31 Abs. 1 KEG die geologische Tiefenlagerung vor. Die Einlagerung von HAA (radioaktiver Zerfall) führt daher zwangsläufig zu einer Erwärmung der Umgebung. Diese tritt gemäss Modellierungen mehrere tausend Jahre nach dem ordnungsgemässen Verschluss des gTL auf (Nagra 2024g).

-

Die Erwärmung erfolgt lokal begrenzt im Bereich des HAA-Lagers, weshalb sich der Temperatureinfluss auf die tieferen Aquifere beschränkt. Diese sind im Vergleich zu den oberflächennahen Aquiferen viel weniger ergiebig, weisen i.d.R. sehr geringe Fliessgeschwindigkeiten und häufig einen hohen Salzgehalt auf. Sie werden deshalb für die Gewinnung von Trink- und Brauchwasser nicht in Betracht gezogen.

Die derzeitige exemplarische Lagerauslegung resultiert aus einer ganzheitlichen Abwägung von sicherheitstechnischen, baulichen und betrieblichen Anforderungen an das Sicherheits- und Lagerkonzept (Nagra 2024a, Nagra 2024e) und strebt einen haushälterischen Umgang mit dem Untergrund an. Um eine Überschreitung der 3°C-Regel gemäss Anhang 4 Ziff. 21 Abs. 3 GSchV zu verhindern, müsste die Lagerauslegung angepasst werden. Dies hätte folgende Konsequenzen:

-

Das Lagerfeld würde bedeutend grösser und würde somit einen grösseren definitiven Schutzbereich beanspruchen (inkl. Nutzungsbeschränkungen). Dies würde zu einer einseitigen (raumplanerischen) Priorisierung des (Tiefen-) Grundwassers gegenüber anderweitigen Nutzungen und Interessen im Untergrund führen.

-

Ein grösseres untertägiges Bauwerk verursacht höhere Materialflüsse und grössere Emissionen (z.B. mehr Ausbruchmaterial, mehr Transporte, längere Bauzeit, grösseres Deponievolumen und grössere Mengen Verfüllmaterial etc.) und führt zu einer Verschlechterung der Umweltbilanz des Vorhabens. Ein vergrössertes Bauprojekt wäre auch mit höheren Kosten verbunden.

Gewässergefährdende Stoffe

Radioaktive Stoffe und ionisierende Strahlung sind grundsätzlich über die Strahlenschutz- und die Kernenergiegesetzgebung geregelt und unterstehen der Aufsicht des ENSI. Das Abfallinventar enthält neben radioaktiven Nukliden auch nicht radioaktive aber chemotoxisch relevante Stoffe. Die Beurteilung von Auswirkungen der chemotoxischen Stoffe auf die Biosphäre (inkl. die tieferen Aquifere) erfolgt entsprechend der Umweltgesetzgebung und fällt somit in die Zuständigkeit des BAFU.

Die Endlagerbehälter mit den radioaktiven Abfällen werden in Lagerstollen im Opalinuston eingelagert, die rund 800 – 930 m unterhalb der Oberfläche zu liegen kommen. Die Rückhaltung wird mit Hilfe eines Mehrfachbarrierensystems sichergestellt (Anhang C, Nagra 2024e). Die rund 100 m mächtige Gesteinsschicht des Opalinustons (Wirtsgestein) wirkt als natürliche Barriere. Das Wirtsgestein ist zusätzlich von > 50 m mächtigen, tonreiche Rahmengesteinen umgeben, welche die nächstgelegen Aquifere im Malmkalk resp. im Keuper abgrenzen.

Die im Rahmen des Sachplanverfahren durchgeführten erdwissenschaftlichen Untersuchungen haben bestätigt, dass die tonreichen Gesteine der Wirt- und Rahmengesteine sehr kleine Porenöffnungen im Nanometerbereich, grosse Mineraloberflächen (30 m2/g für Opalinuston), einen Überschuss an negativen Oberflächenladungen (Illit-Smektit-Mineralien), eine geringe hydraulische Permeabilität (K = 5 × 10⁻¹³ m/s) und sehr gute Selbstabdichtungseigenschaften aufweisen (Nagra 2024c). Diese natürlichen Barrieren haben daher hervorragende Rückhalteeigenschaften für radioaktive sowie andere chemotoxische Stoffe aus dem gTL (Miron et al. 2024).