3. Sicherheitsnachweis für Betriebsphase (NTB 24-01)

Die Betriebsphase umfasst die Einlagerungsphase, die Beobachtungsphase und den Verschluss (ENSI 2023a). In diesem Kapitel wird entsprechend der Präzisierungen der sicherheitstechnischen Vorgaben für Etappe 3 des SGT (ENSI 2018a) der Sicherheitsnachweis für die Betriebsphase gemäss den Vorgaben von KEG, KEV und ENSI G03 (ENSI 2023a) für das gTL inklusive OFA und Zugangsanlagen am gewählten Standort dokumentiert. Generell ist für das RBG festzuhalten, dass beim Sicherheitsnachweis für die Betriebsphase der Hauptfokus auf der Standorteignung für den sicheren Betrieb des gTL inklusive OFA und Zugangsbauwerken12 liegt (ENSI 2018a). Die dafür notwendige Charakterisierung der relevanten Standorteigenschaften sowie die Bewertung der Einwirkungen von aussen (EVA) und damit letztlich der Nachweis der Standorteignung für die Betriebsphase erfolgt in Kap. 3.3.

Für die Lesbarkeit wird in den folgenden Kapiteln vereinfacht «geologisches Tiefenlager (gTL)» geschrieben. ↩

Damit eine Kernanlage in der Schweiz betrieben werden darf, wird gemäss Art. 4 KEG der Schutz von «Mensch und Umwelt vor Gefährdungen durch ionisierende Strahlen» gefordert. Diesem Anspruch folgend, dürfen somit radioaktive Stoffe «nur in nicht gefährdendem Umfang freigesetzt werden» und «es muss insbesondere Vorsorge getroffen werden gegen eine unzulässige Freisetzung radioaktiver Stoffe sowie gegen eine unzulässige Bestrahlung von Personen im Normalbetrieb und bei Störfällen».

Der Schutz von Mensch und Umwelt wird im Folgenden beim Sicherheitsnachweis für die Betriebsphase anhand der Einhaltung der grundlegenden Schutzziele und dem gTL zugrundeliegenden gestaffelten Barrierenkonzept dargelegt13. Dabei wird das Gefährdungspotenzial eines gTL aufgezeigt und im Vergleich zu anderen Kernanlagen eingeordnet.

Eine Rahmenbewilligung kann erteilt werden, wenn «der Schutz von Mensch und Umwelt sichergestellt werden kann» (Art. 13 KEG). Die Bau- bzw. Betriebsbewilligung wird erteilt, wenn «der Schutz von Mensch und Umwelt gewährleistet wird» (Art. 16 bzw. Art. 20 KEG). ↩

Die Gewährleistung ausreichender nuklearer Sicherheit während der Betriebsphase einer Kernanlage wird gemäss Art. 7 KEV und in Anlehnung an Art. 1 Bst. d der UVEK-Verordnung (UVEK 2009) durch die Einhaltung der grundlegenden Schutzziele,

-

Kontrolle der Reaktivität

-

Kühlung der Kernmaterialien und der radioaktiven Abfälle

-

Einschluss radioaktiver Stoffe und

-

Begrenzung der Strahlenexposition

gewährleistet. Diese Schutzziele werden nach Art. 2 Abs. 3 UVEK-Verordnung in jedem Fall eingehalten, wenn für Kernanlagen, die keine Kernkraftwerke sind, die Anforderungen nach Art. 7 und Art. 8 UVEK-Verordnung14 erfüllt sind.

In den folgenden Kapiteln wird die Einhaltung der Schutzziele für die Betriebsphase anhand des gestaffelten Barrieren- und Schutzkonzepts und des Gefährdungspotenzials eines gTL – auf Basis dessen die Einhaltung der Dosiswerte gemäss Art. 7 der UVEK-Verordnung aufgezeigt wird – diskutiert. Zur Gewährleistung der nuklearen Sicherheit im Normalbetrieb und bei Störfällen wird zudem entsprechend Art. 7 KEV eine gestaffelte Sicherheitsvorsorge gefordert. Für das gTL wird die gestaffelte Sicherheitsvorsorge in angemessenem Umfang umgesetzt und geeignete Vorkehrungen getroffen, um die Anforderungen nach Art. 7 und 8 der UVEK-Verordnung zu erfüllen.

Art. 7 UVEK: «…für jeden angenommen Störfall [ist] nachzuweisen, dass die Dosiswerte gemäss Art. 8 KEV und Art. 125 StSV eingehalten werden» und «die Strahlenexposition bei Störfällen durch Massnahmen gemäss Art. 9 StSG begrenzt wird».

Art. 8 UVEK: «…für jeden angenommenen Störfall [ist] nachzuweisen, dass die zur Umsetzung des Konzepts der gestaffelten Sicherheitsvorsorge getroffenen technischen und organisatorischen Schutzmassnahmen wirksam sind.» Insbesondere ist aufzuzeigen, «… dass die benötigten Bauwerke und Anlageteile die auf sie wirkenden Störfalllasten abtragen können.» ↩

Um während der gesamten Betriebsphase des gTL einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, d. h. den sicheren Einschluss der radioaktiven Stoffe und die Begrenzung der Strahlenexposition von Mensch und Umwelt jederzeit sicherzustellen, werden die radioaktiven Stoffe durch ein gestaffeltes Barrieren- und Schutzkonzept bestehend aus voneinander unabhängigen Barrieren eingeschlossen. Das Barrieren- und Schutzkonzept ist in Tab. 3‑1 zusammengefasst.

Tab. 3‑1: Tab. 3‑1: Barrieren- und Schutzkonzept für die Betriebsphase des gTL

|

Barriere |

HAA |

SMA |

|---|---|---|

|

Abfallmatrix |

Die Radionuklide sind in einer für den Betrachtungszeitraum der Betriebsphase wasserunlöslichen Matrix fest eingebunden (Glas- oder Keramikmatrix). |

Die Radionuklide sind im Rohabfall (z.B. aktivierte Metalle) oder in einer robusten, festen Abfallmatrix (z.B. Zement) fest eingebunden. Gasförmige RN sind in gasdichten Behältern eingeschlossen. |

|

Umschliessung |

Die Matrix ist entweder in einem Hüllrohr (BE) oder in einem Stahl- zylinder (WA-HAA) eingeschlossen. Das Hüllrohr bzw. der Stahlzylinder ist gasdicht verschweisst. |

Der Rohabfall und die Abfallmatrix sind in einer entsprechend robust und z.T. gasdicht ausgelegten Gebindehülle eingestellt und fixiert (z.B. 200 l-Stahlfass, Stahlzylinder, Mosaik-II-Behälter). |

|

Behälter |

Die radioaktiven Abfälle sind immer in einem robust ausgelegten und ausreichend technisch dicht verschlossenen Endlagerbehälter eingeschlossen. Während der Anlieferung und ggf. der Verbringung nach untertag sind die Endlagerbehälter zusätzlich zum Schutz gegen äussere Einflüsse und zur Abschirmung in robusten Transportbehältern verpackt. Die Behälter dienen dem Schutz der Barrieren (Matrix und Umschliessung) und stellen den Einschluss bzw. die Rückhaltung von radioaktiven Stoffen im Ereignissfall als auch die erforderliche Abschirmung der Direktstrahlung sicher. |

|

Die radioaktiven Stoffe sind während der Betriebsphase somit stets durch mehrere Barrieren von der Umwelt isoliert, eingeschlossen und abgeschirmt. Nach der Verfüllung und dem Verschluss der Lagerkammern (bzw. auch bei einzelnen Lagerkammerabschnitten) sind die Endlagerbehälter zudem in den Lagerkammern passiv geschützt vor äusseren betriebs- oder störfallbedingten Einwirkungen (vgl. Fig. 2‑3).

Da im gTL die Abfälle stets in Endlagerbehältern eingeschlossen und die an die OFA angelieferten Endlagerbehälter kontaminationsfrei sind, ist auch das gTL kontaminationsfrei, so dass keine Abgaben von radioaktiven Stoffen über den Luft- oder Wasserpfad zu unterstellen sind. Entsprechend dem Strahlenschutzkonzept ist daher nach heutigem Konzept ausschliesslich die Einrichtung von Überwachungsbereichen erforderlich (vgl. Kap. 3.2).

Nachfolgend wird das Gefährdungspotenzial eines gTL in der Betriebsphase anhand der Einhaltung der Schutzziele eingeordnet und bewertet sowie der Schutz von Mensch und Umwelt gegen eine unzulässige Strahlenexposition (Störfälle) aufgezeigt.

Kontrolle der Reaktivität

Das Schutzziel ist für SMA/ATA und WA-HAA aufgrund der Abfalleigenschaften, Beschaffenheit und Konditionierung stets eingehalten15. Ein entsprechender Nachweis ist für jeden Abfallgebindetyp im Rahmen der Spezifikation erbracht worden bzw. zu erbringen.

Für die BE wird das Schutzziel im Normalbetrieb als auch bei Betriebsstörungen oder Störfällen durch die Auslegung (Kleinheit der Anordnung und fehlender Moderator) und den für jeden Endlagerbehälter spezifischen Beladeplan zuverlässig eingehalten. Eine spezifische Auslegung des gTL oder aktive Massnahmen sind daher für die Einhaltung dieses Schutzziels nicht notwendig.

Kühlung der Kernmaterialien und der radioaktiven Abfälle

Bei der Betriebsphase ist – im Gegensatz zu KKW – die Nachzerfallswärme grundsätzlich durch die bereits vorgängige, in der Regel seit Jahrzehnten erfolgte Zwischenlagerung auf ein unkritisches Mass abgeklungen. Bereits bei der Zwischenlagerung wird eine ausreichende Wärmeabfuhr ausschliesslich durch passive natürliche Konvektion nachweislich auch im konservativen Fall sichergestellt. Dies gilt auch für die nachgelagerte gTL-Prozessführung. Das gTL benötigt somit auch im Störfall keine aktiven Auslegungsmassnahmen zur Wärmeabfuhr. Aus diesen Gründen wird die Einhaltung des Schutzziels durch die vorgesehene passive Auslegung gewährleistet.

Einschluss radioaktiver Stoffe

Der permanente Einschluss der radioaktiven Stoffe wird sowohl im Normalbetrieb als auch bei Störfällen durch das gestaffelte Barrieren- und Schutzkonzept (vgl. Kap. 3.1.2) sichergestellt. Nach erfolgter Einlagerung der Endlagerbehälter und der Verfüllung und dem Verschluss der Lagerkammern tragen während der Betriebsphase zusätzlich die für die Langzeitsicherheit ausgelegten technischen und geologischen Barrieren zum Schutz der Endlagerbehälter und letztlich zum Einschluss der radioaktiven Stoffe bei.

Begrenzung der Freisetzung

Das im gTL gehandhabte Aktivitätsinventar ist infolge der langen Abklingzeiten und der begrenzten Anzahl gehandhabter Abfälle16, die ausschliesslich in Endlagerbehälter17 verpackt sind, relativ klein. Zu jeder Zeit sind nur wenige, für den reibungsfreien Betrieb erforderliche Endlagerbehälter auf dem Anlagenperimeter (Bereitstellungshalle) vorhanden. Die sicherheitsgerichtete Auslegung und Betrieb des gTL gewährleistet dabei, dass allfällige Belastungen auf die Endlagerbehälter infolge von Abweichungen und Störfällen effektiv begrenzt sind und der Einschluss der radioaktiven Stoffe auch nach einem Störfall weiter gewährleistet ist. Beim Betrieb des gTL liegen zudem die treibenden Kräfte «Reaktivität» und «Nachzerfallswärme» nicht mehr in system- und anlagegefährdendem Masse vor18. Das Gefährdungspotenzial im Hinblick auf potenzielle radiologische Konsequenzen (ausserhalb des Anlagenareals) ist damit begrenzt und sehr klein.

Die von der Zwischenlager Würenlingen AG (Zwilag) im Rahmen von Sicherheitsanalysen bereits heute abgeschätzte Individualdosis weist die Einhaltung der maximal zulässigen Betriebs- sowie Störfalldosiswerte (Zwilag 1999) gemäss Art. 123 StSV (2017) für Personen aus der Bevölkerung mit grossen Reserven nach. Für das gTL entsprechen diese Abschätzungen konservativen Werten19, insbesondere aufgrund der Aktivitätsreduktion durch die zeitlich spätere Handhabung derselben, jedoch zusätzlich tiefenlagerverpackten Abfälle (im Endlagerbehälter, z. T. verpackt in Transportbehälter). Die Einhaltung der maximal zulässigen Betriebs- sowie Störfalldosiswerte für Personen aus der Bevölkerung sind somit in jedem Fall auch bei einem gTL eingehalten, da sie nicht höher als am Zwilag sein können.

Am Standort kann deshalb auf Notfallschutzmassnahmen verzichtet werden, da die geltenden Dosisschwellen im Dosis-Massnahmenkonzept (Bevölkerungsschutzverordnung, BevSV 2020) für die Einleitung von Notfallmassnahmen aufgrund des kleinen Gefährdungspotenzials nicht überschritten werden. Gleichwohl ist in der Region um den Standort die Infrastruktur (z. B. Verkehrswege) im Hinblick auf einen Notfall bereits gut ausgebaut (vgl. Kap. 3.3.1).

Grundwasserschutz

Das in Kap. 3.1.2 beschriebene Barrierensystem stellt den Einschluss der radioaktiven Stoffe in den Abfällen für die Betriebsphase sicher. Somit kann eine Kontamination des Grundwassers mit radioaktiven Stoffen sicher ausgeschlossen werden. Als vorsorgliche Massnahme sieht der heutige Planungsstand ein adäquates Grundwasserschutzkonzepts nach Stand der Technik vor.

Aufgrund der Begrenzung der Menge spaltbaren Materials je Gebinde und Einbindung von spaltbarem Material in einer entsprechenden Matrix (d.h. Fixierung der Anordnung und Geometrie spaltbaren Materials im Gebinde). ↩

Durch die unmittelbare Verfüllung der Lagerkammern sowie der Verschluss von vollständig bestückten Lagerkammern stellen die eingelagerten radioaktiven Abfälle – aufgrund des passiven Barrierensystems – keine Gefahr bezüglich betriebstechnischer Störfälle dar. ↩

Am Standort sind plangemäss keine Arbeiten an offenen radioaktiven Quellen vorgesehen. ↩

D.h. bei einem gTL gibt es keine treibenden Kräfte, die die Integrität der Barrieren beschädigt können und es gibt kein Containment. Somit bedarf es auch keiner Systeme für eine gefilterte Druckentlastung, wie diese zum Schutz des Containments in KKW vorhanden sind (Schutzziel 4 «Begrenzung der Strahlenexposition»). Daher wird das Schutzziel 4 bei einem gTL im Rahmen der «Begrenzung der Freisetzung» behandelt. ↩

Für die Handhabung, den Transport und die Einlagerung der Endlagerbehälter im gTL werden gemäss aktuellem Planungsstand auslegungsbedingt vergleichbare störfallbedingte Belastungen zugrunde gelegt wie sie bei den Handhabungen und Transporten im Zwischenlager unterstellt werden. Dies betrifft z. B. die Begrenzung von Geschwindigkeit und Fallhöhe bei der Handhabung/Transport der Endlagerbehälter. ↩

Die Schutzziele Kontrolle der Reaktivität und Kühlung der Kernmaterialien und der radioaktiven Abfälle stellen keine aktiv oder passiv zu begrenzenden Grössen dar. Es ist im Gegensatz zu den Bedingungen eines KKW als deutlicher sicherheitstechnischer Vorteil festzustellen, dass es während der Betriebsphase des gTL zu keiner bedeutenden Erwärmung und folglich Zerstörung von Barrieren kommen kann. Der geeignete Standort (vgl. Kap. 3.3), das zugrundeliegende gestaffelte Barrierenkonzept zum Einschluss radioaktiver Stoffe und die internationalen sowie nationalen Erfahrungen im Umgang mit in Behältern verpackten radioaktiven Stoffen zeigen, dass sich mithilfe entsprechender Auslegung eventuelle Störungen und Störfälle vermeiden oder beherrschen lassen und eine unzulässige Strahlenexposition der Bevölkerung definitiv ausgeschlossen werden kann.

In diesem Kapitel werden die strahlenschutztechnischen Auslegungsgrundsätze für den Normalbetrieb der Anlage dargestellt. Dabei wird auf Basis des Gefährdungspotenzials eines gTL die voraussichtliche Strahlenexposition in der Umgebung der Anlage diskutiert, wie sie entsprechend Art. 23 KEV verlangt wird. Damit ist gemäss Botschaft zum KEG (Botschaft KEG 2001, Kap. 8.4.1.3 ) der quellenbezogene Dosisrichtwert (vgl. Kap. 3.2.3) im Sinne von Art. 7 StSV gemeint.

Die Grundsätze des Strahlenschutzes gelten entsprechend den Art. 8 bis 10 StSG für Mensch und Umwelt und sind universell sowohl für das Anlagepersonal als auch für die Bevölkerung gültig. Die Anforderungen der ENSI-G12 (ENSI 2021) gelten sinngemäss.

Rechtfertigung der Strahlenexposition

Eine Tätigkeit, bei der Menschen oder die Umwelt ionisierenden Strahlen ausgesetzt sind (Strahlenexposition), darf nur ausgeübt werden, wenn sie sich mit den damit verbundenen Vorteilen und Gefahren rechtfertigen lässt (Art. 8 StSG). In der Schweiz wird die geologische Tiefenlagerung radioaktiver Abfälle gesetzlich verlangt. Aufgrund der mit der geologischen Tiefenlagerung verbundenen gesellschaftlichen Vorteile der sicheren und langfristigen Entsorgung von radioaktiven Abfällen ist im Sinne der Strahlenschutzgesetzgebung die Rechtfertigung in einem bestimmten Rahmen gegeben.

Im Rahmen der Auslegung und im Betrieb des gTL werden Strukturen, Systeme und Komponenten sowie die Prozesse so gewählt, dass die mit ihnen verbundenen Vorteile die strahlungsbedingten Nachteile deutlich überwiegen und gesamthaft für Mensch und Umwelt keine vorteilhaftere Alternative mit geringerer oder ohne Strahlenexposition zur Verfügung steht (Art. 3 StSV).

Dosisgrenzwerte, Begrenzung der Strahlenexposition und Optimierung

Das StSG und die StSV legen Dosisgrenzwerte für jene Personen fest, die aufgrund ihrer Tätigkeit innerhalb des gTL als beruflich strahlenexponiertes Personal gelten, als auch für nichtberuflich strahlenexponierte Personen auf dem Betriebsareal sowie für die Bevölkerung. Zum Schutz für Personen aus der Bevölkerung wird unter Bezugnahme auf Art. 7 StSV ein quellenbezogener Dosisrichtwert für den gesamten Standort vorgeschlagen (vgl. Kap. 3.2.3).

Es werden adäquate Massnahmen ergriffen, die nach der Erfahrung und dem etablierten Stand von Wissenschaft und Technik geboten sind, um die Strahlenexposition jeder einzelnen Person sowie der Gesamtheit der Betroffenen durch den Betrieb der Anlage und ihrer Stilllegung wirksam zu begrenzen, d. h. so gering wie vernünftigerweise erreichbar zu halten (Art. 9 StSG). Dies soll durch die intensive fachbezogene strahlenschutztechnische Mitarbeit und Begleitung des Vorhabens von Beginn an durch erfahrene Strahlenschutzfachpersonen erreicht werden. Dabei wird im Rahmen des Strahlenschutzkonzeptes des gTL ein adäquates radiologisches Zonen- und Überwachungskonzept vorgesehen, um die jeweiligen gesetzlich geforderten Dosisbegrenzungen innerhalb der Anlage, auf dem Anlageareal und in der Umgebung zu gewährleisten und nachzuweisen. Insbesondere die langjährigen Betriebserfahrungen aus vergleichbaren Anlagen wie der Zwilag oder dem Zwischenlager Beznau (Zwibez) werden für die Auslegung und Optimierung der Strahlenschutzmassnahmen herangezogen, da diese Anlagen bereits heute in jedem Fall alle gesetzlichen und behördlichen Grenz- und Richtwerte bei weitem unterschreiten.

Die radioaktiven Abfälle sind bei der Anlieferung an die OFA in Endlagerbehälter verpackt und damit eingeschlossen (vgl. Kap. 3.1). Die Endlagerbehälter sowie das gTL sind zudem kontaminationsfrei, wodurch eine Strahlenexposition infolge von luftgetragenen Abgaben radioaktiver Stoffe oder Abgaben über den Wasserpfad gemäss gegenwärtigem Konzept ausgeschlossen ist.

Die Abschirmung der Direktstrahlung wird im Wesentlichen durch die Endlagerbehälter (z. T. in Transportbehälter verpackt) aber auch durch die Abschirmwirkung der Gebäude20 erzielt. Durch den Abstand bis zum Zaun wird die Direktstrahlung weiter reduziert, so dass die voraussichtliche Strahlenexposition ausserhalb des Anlagenperimeters sich im Normalbetrieb auf die natürliche Strahlenexposition beschränkt. Zur Überwachung der Direktstrahlung wird ein Überwachungsbereich eingerichtet. Es existiert dabei ein grosser und langer Erfahrungshintergrund für Überwachungsbereiche (z. B. Zwilag oder Paul Scherrer Institut (PSI)), der aufzeigt, in welchem Rahmen sich die künftige strahlenschutztechnische Auslegung der Anlage bewegen wird.

Für die erwartete Strahlenexposition infolge von Störfällen ist davon auszugehen, dass die vom gTL verursachte Strahlenexposition für Mensch und Umwelt nicht höher sein wird als die der Zwischenlager und Verpackungsanlagen (vgl. 3.1.3).

Die Direktstrahlung der radioaktiven Abfälle, die sich bereits untertag befinden, wird durch wenige Meter Gestein (geologischen Barrieren) vollständig abgeschirmt. ↩

Die Nagra hat gemäss den Vorgaben der Aufsichtsbehörde (ENSI 2018a) im Sicherheitsbericht beim RBG für den gewählten Standort einen quellenbezogenen Dosisrichtwert vorzuschlagen. Als quellenbezogenen Dosisrichtwert bzw. für die maximal zulässige Strahlenexposition für Personen in der Umgebung der Anlage (Art. 14 Abs. 1 Bst. e KEG) wird 0.3 mSv pro Jahr vorgeschlagen. Der Vorschlag orientiert sich am Gebot zur stufengerechten Optimierung gemäss ENSI-G03 (ENSI 2023a) und stellt sicher, dass mit der Rahmenbewilligung der erforderliche Handlungsspielraum für eine sicherheitsgerichtete Optimierung über alle Phasen hinweg bis zum Verschluss des gTL erhalten bleibt.

Beim gTL sind gemäss der exemplarischen Auslegung keine luftgetragenen Immissionen zu unterstellen. Dennoch können allfällige Immissionen und insbesondere die Ortsdosisleistung ausserhalb der OFA im Rahmen eines radiologischen Überwachungsprogramms überwacht werden (Nagra 2025c). Zur Überwachung gehört im Sinne einer Kontrollmassnahme – wie sie in Art. 113 StSV vorgesehen sind – ebenfalls die Aufnahme von Nullmessungen während einiger Jahre vor der Betriebsaufnahme. Mittels dieser Messungen zur Überwachung der Umgebung soll für die OFA innerhalb der Gesamtüberwachung des Standorts insbesondere die Einhaltung des quellenbezogenen Dosisrichtwerts nachgewiesen werden.

Da es am Standort noch keine nukleare Anlage gibt, ist die gegenwärtige und vergangene radiologische Situation des Standorts bisher nicht dokumentiert und wird erst mit den Nullmessungen erfasst. Es ist davon auszugehen, dass die gegenwärtige Situation sich auf die natürliche Strahlenexposition beschränkt.

Die Strahlenexposition für die Bevölkerung in der Umgebung der OFA ist aufgrund der vernachlässigbaren Direktstrahlung (am Zaun) und fehlender radiologischer Abgaben über den Luft- und Wasserpfad während des Normalbetriebs nach heutigem Planungsstand auf die natürliche Strahlenexposition beschränkt. Mit den kerntechnischen Auslegungsprinzipien und mit einem geeigneten Strahlenschutz- und Überwachungskonzept wird sichergestellt, dass der Betrieb für Personal und Bevölkerung keine unzulässige Zusatzbelastung darstellt. Das gTL wird zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme eine strahlenschutztechnisch optimiert ausgelegte und ausgereifte Anlagecharakteristik aufweisen.

In diesem Kapitel wird der Standort und dessen Umgebung charakterisiert, die Einwirkungen von aussen (EVA) bewertet und damit die Standorteignung für den Bau und Betrieb des gTL aufgezeigt21. Für die Erstellung des Spektrums der zu unterstellenden EVA werden grundsätzlich die gesetzlichen und behördlichen Vorgaben und Verordnungen berücksichtigt22.

Die Standorteigenschaften mit Relevanz für die Langzeitsicherheit sind in Kap. 4.3 bis 4.5 behandelt.

Eine generische Sicherheitsbetrachtung der Einwirkungen von innen (EVI) ist in Nagra (2024l) dokumentiert. ↩

Es wird auf die in Art. 8, Abs. 3 KEV und Art. 5 Abs. 1 UVEK genannten Störfälle mit Ursprung ausserhalb der Anlage eingegangen, soweit sie für das gTL bzw. den Standort relevant sind und zutreffen. Dabei werden auch Folgeereignisse betrachtet (bspw. Explosion und Waldbrand). Kombinierte Ereignisse von Einzelereignissen – die kausal zusammenhängen können wie hohe Temperaturen und Trockenheit – sind bei einem gTL nicht relevant, da die Schutzziele Kontrolle der Reaktivität und Kühlung der Kernmaterialien und der radioaktiven Abfälle keine aktiv oder passiv zu begrenzenden Grössen bei den vorgesehenen und bereits vorgängig zwischengelagerten hochaktiven Abfällen darstellen (vgl. Kap. 3.1.3). ↩

Lage

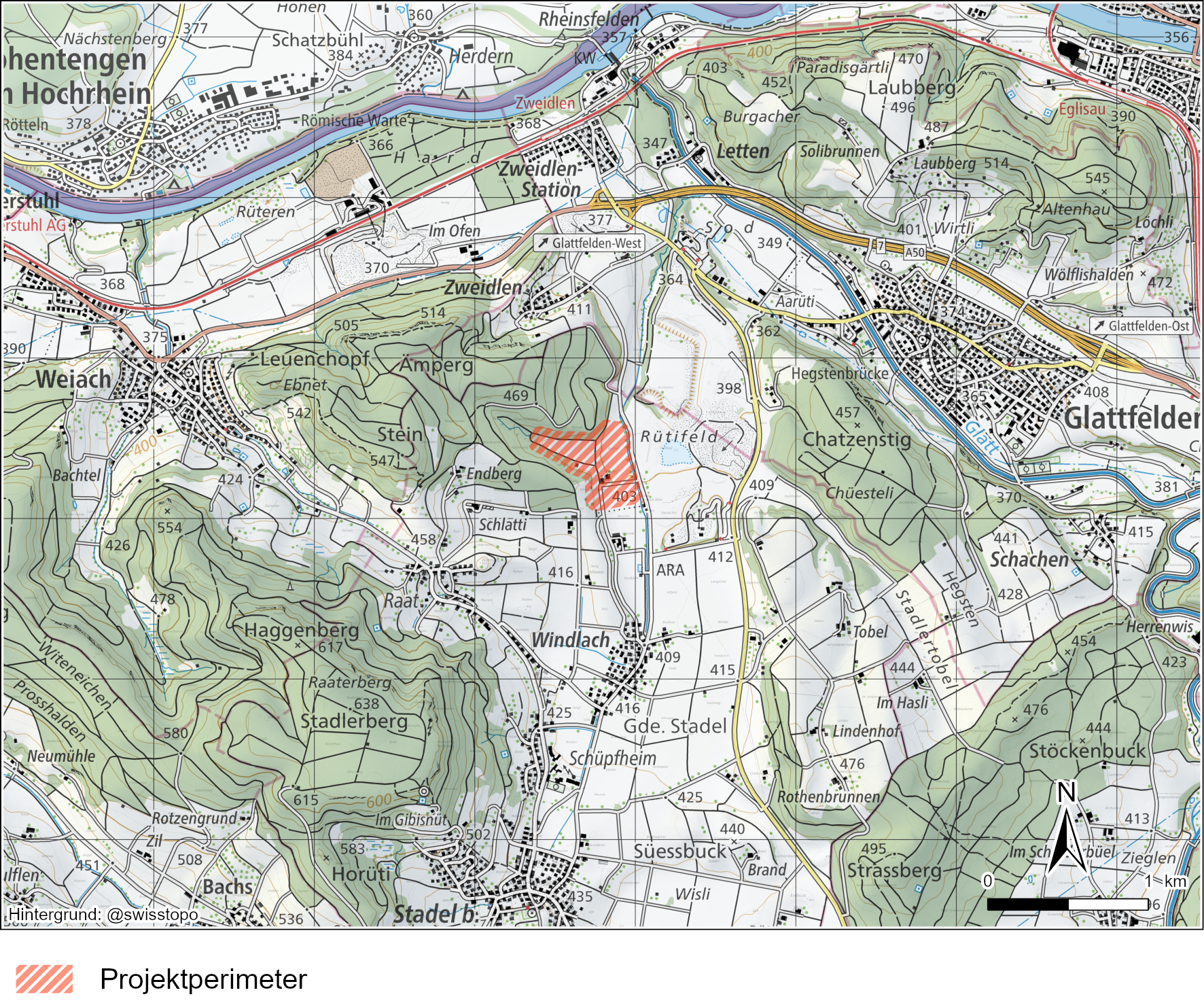

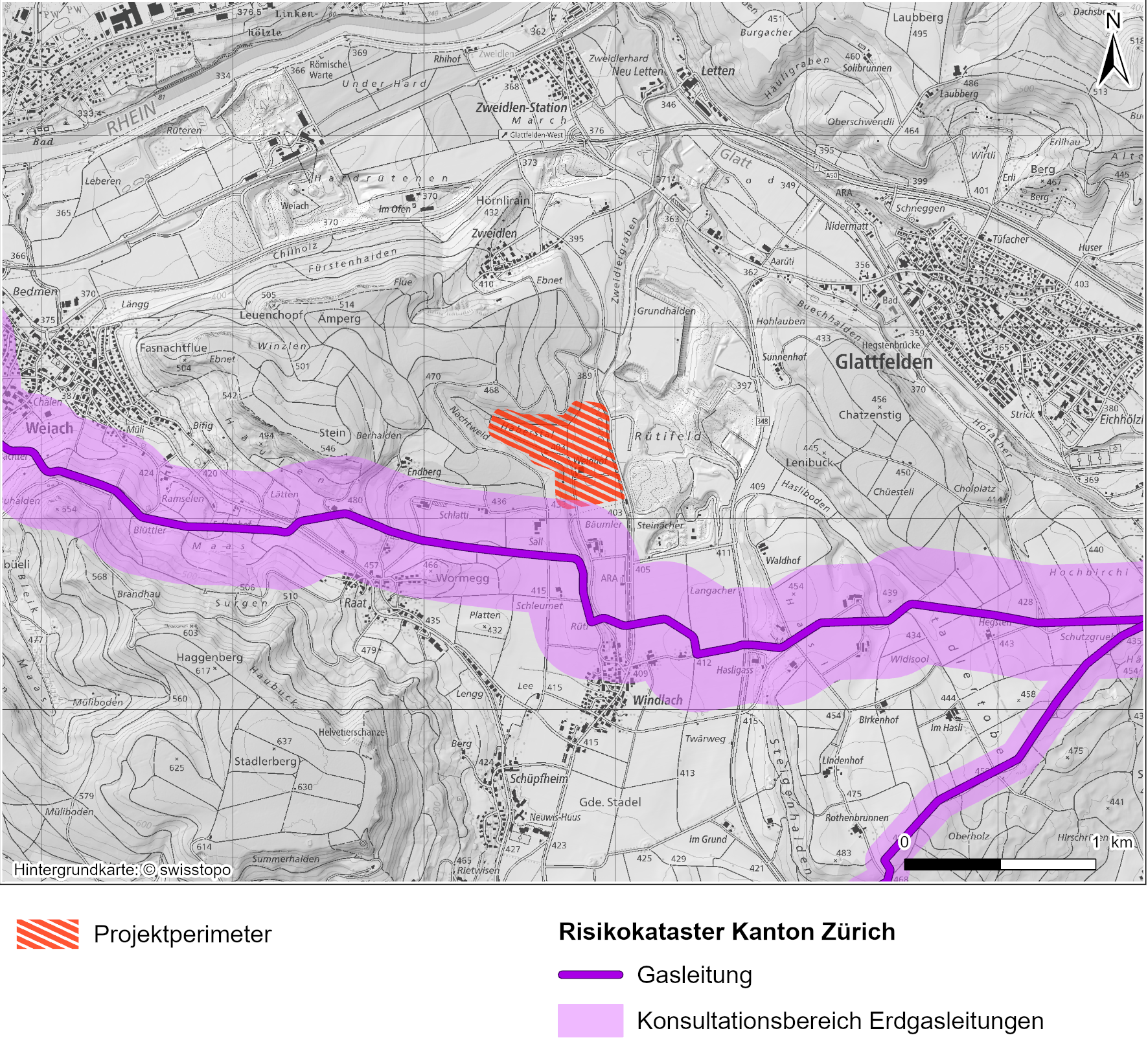

Der Projektperimeter befindet sich auf dem Gemeindegebiet von Stadel im Kanton Zürich (Fig. 3‑1). Er liegt zwischen den Ortschaften Zweidlen (Gemeinde Glattfelden) im Norden und dem südlich gelegenen Ort Windlach (Gemeinde Stadel) und weist zu beiden Dorfkernen rund 1 km Entfernung auf. Der Dorfkern von Stadel befindet sich in rund 2.5 km Entfernung. Weitere naheliegende Gemeinden sind im Osten Glattfelden sowie Weiach im Westen, deren Dorfkerne auch rund 2.5 km entfernt liegen. Die Entfernung zur deutsch-schweizerischen Landesgrenze beträgt rund 2.4 km.

Fig. 3‑1:Übersichtskarte zur Lage des Projektperimeters

Topographie

Der Projektperimeter befindet sich auf der Ostseite des Ämperg im Gebiet Haberstal am Westrand des Nord-Süd verlaufenden Tals «Windlacherfeld». Die glazial geprägte Landschaft um das «Windlacherfeld» ist durch die vier Molasseerhebungen Ämperg (514 m ü. M. im Westen), Stadlerberg (638 m ü. M. im Südwesten), Strassberg (495 m ü. M. im Südosten) und Chatzenstig (457 m ü. M. im Osten) umgeben (Fig. 3‑1). Alle vier Erhebungen sind mit ausgedehnten Wäldern bestockt und umrahmen die Talebene, welche durch die landwirtschaftliche Nutzung sowie den Kiesabbau geprägt ist.

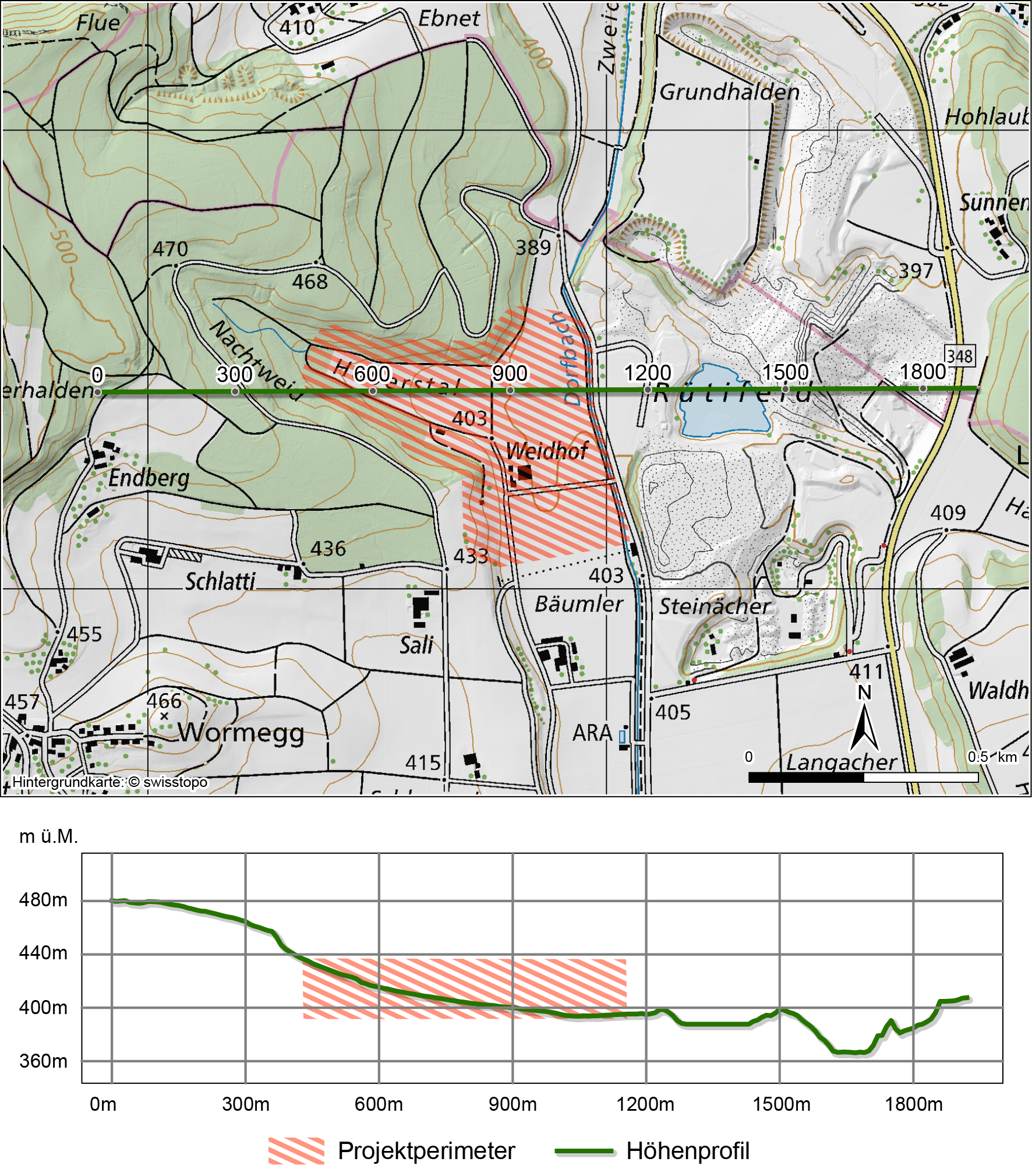

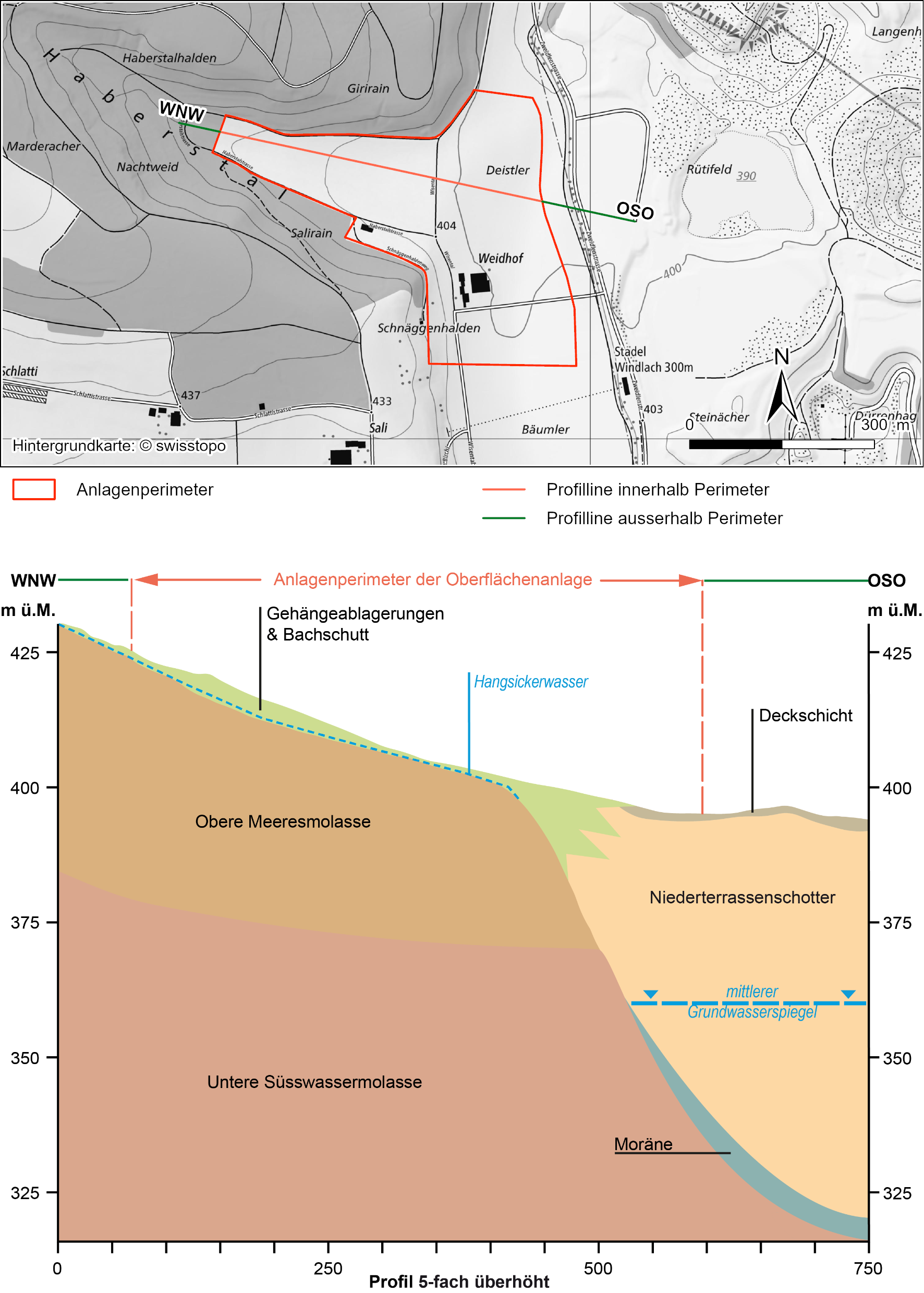

Fig. 3‑2:Topographie des Gebiets Haberstal

Die grüne Linie ist die Achse des dargestellten Profils.

Die Höhenlage des Projektperimeters steigt von ca. 390 m ü. M. im Osten auf ca. 425 m ü. M. im Westen leicht an (Fig. 3‑2). Im Westen des Projektperimeters liegt das namensgebende Gebiet Haberstal, welches sich in einem Ost-West ausgerichteten kleinen Seitental des «Windlacherfelds» befindet und auf der Nord-, West- und Südseite von bewaldeten Talhängen umrahmt wird. Der Osten des Perimeters besteht aus dem sogenannten «Dorfbachtal», einem Gebiet des «Windlacherfelds». Der Projektperimeter wird im Osten durch den Dorfbach begrenzt. Östlich des Projektperimeters befinden sich aktiv bewirtschaftete Kiesgruben.

Das Gebiet Haberstal wird durch den Haberstalgraben entwässert, der entlang der Talsohle verläuft, im Bereich des Projektperimeters eingedolt ist und in den Dorfbach fliesst. Der Dorfbach fliesst nach Norden und entwässert in die Glatt, welche bei Rheinsfelden dem Rhein zufliesst, der die Landesgrenze zu Deutschland bildet.

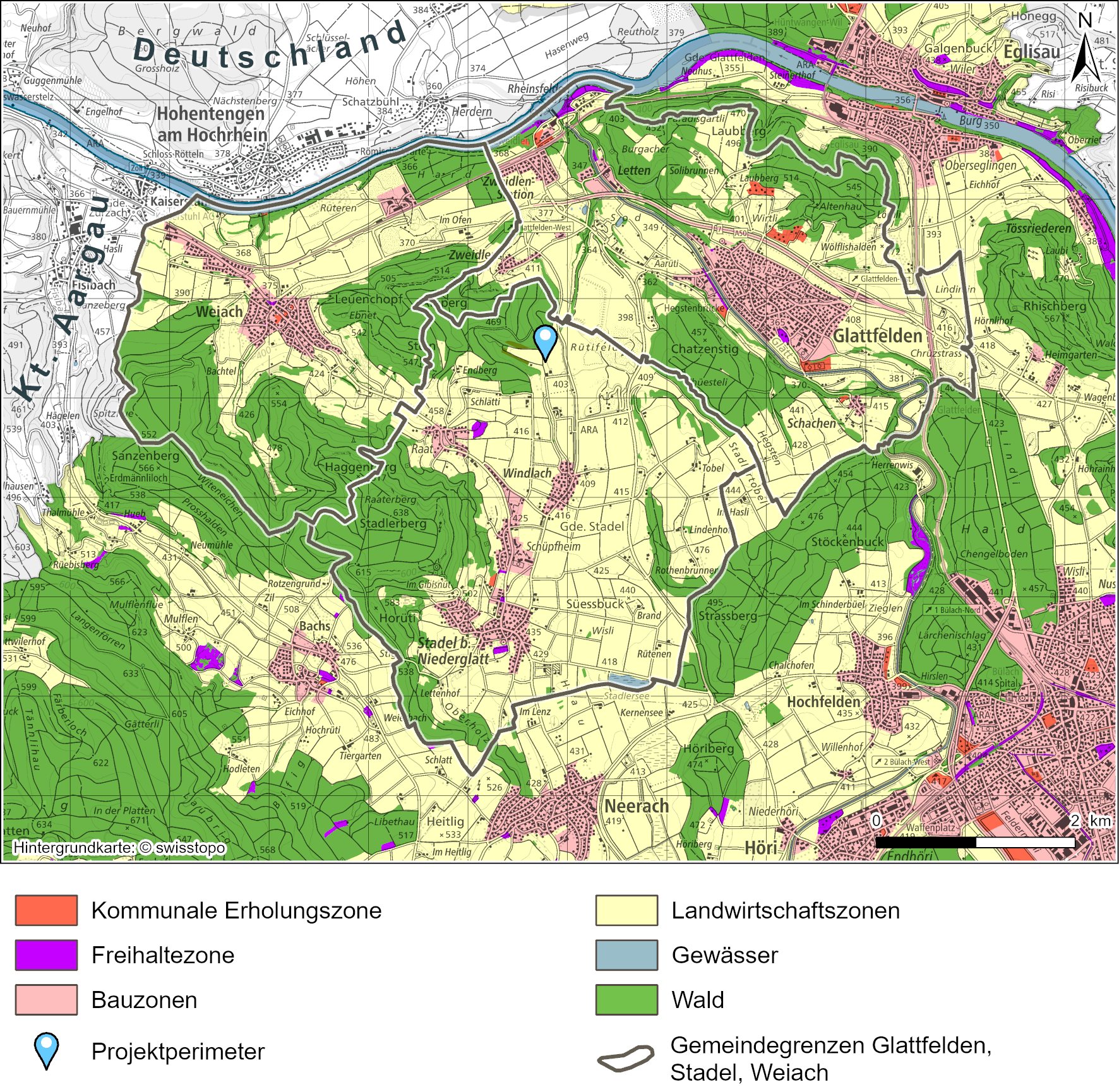

Boden- und Landnutzung

Die Boden- bzw. Landnutzung ist in Tab. 3‑2 für die im Umkreis von 3 km liegenden Gemeinden23 separat aufgelistet. Danach wird der Boden von den Gemeinden zu 54% landwirtschaftlich genutzt, 35% ist bewaldet und 8% ist überbaut (Industriegebiete, Wohn- und Gewerbezonen, Verkehr). Die restliche Fläche umfasst kommunale Erholungszonen, Freihaltezonen und Gewässer. Einen graphischen Überblick über die Boden- bzw. Landnutzung ist in Fig. 3‑3 dargestellt.

Tab. 3‑2:Boden- bzw. Landnutzung in den Gemeinden um den Standort

E: Kommunale Erholungszone, F: Freihaltezone, L: Landwirtschaftszonen, G: Gewässer, W: Wald, B: Bauzone - Industriegebiete, Wohn- und Gewerbezonen.

| Gemeinden | Gesamtfläche | E | F | L | G | W | B |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [km2] | |||||||

| Glattfelden | 11.90 | 0.13 | 0.07 | 6.36 | 0.25 | 3.62 | 1.45 |

| Stadel | 12.89 | 0.01 | 0.03 | 8.27 | 0.04 | 3.81 | 0.72 |

| Weiach | 9.58 | 0.01 | 0.00 | 4.04 | 0.17 | 4.71 | 0.65 |

| Gesamtfläche | 34.4 | 0.15 | 0.11 | 18.67 | 0.47 | 12.15 | 2.82 |

| Gesamtfläche [%] | 100 | 0.4 | 0.3 | 54.3 | 1.4 | 35.4 | 8.2 |

Fig. 3‑3:Übersicht über die Boden- und Landnutzung im Umkreis des Standorts

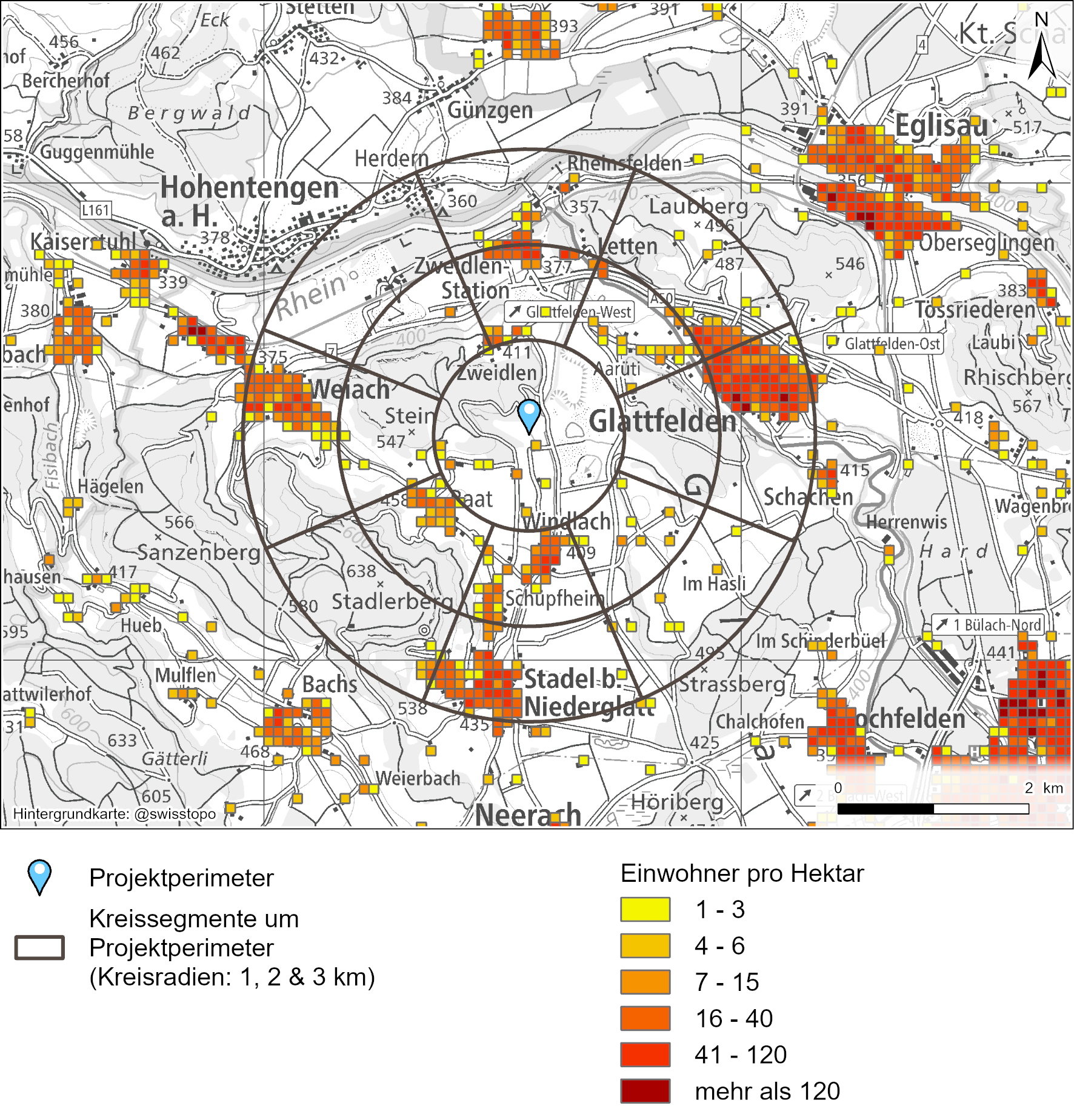

Bevölkerung und Besiedelung

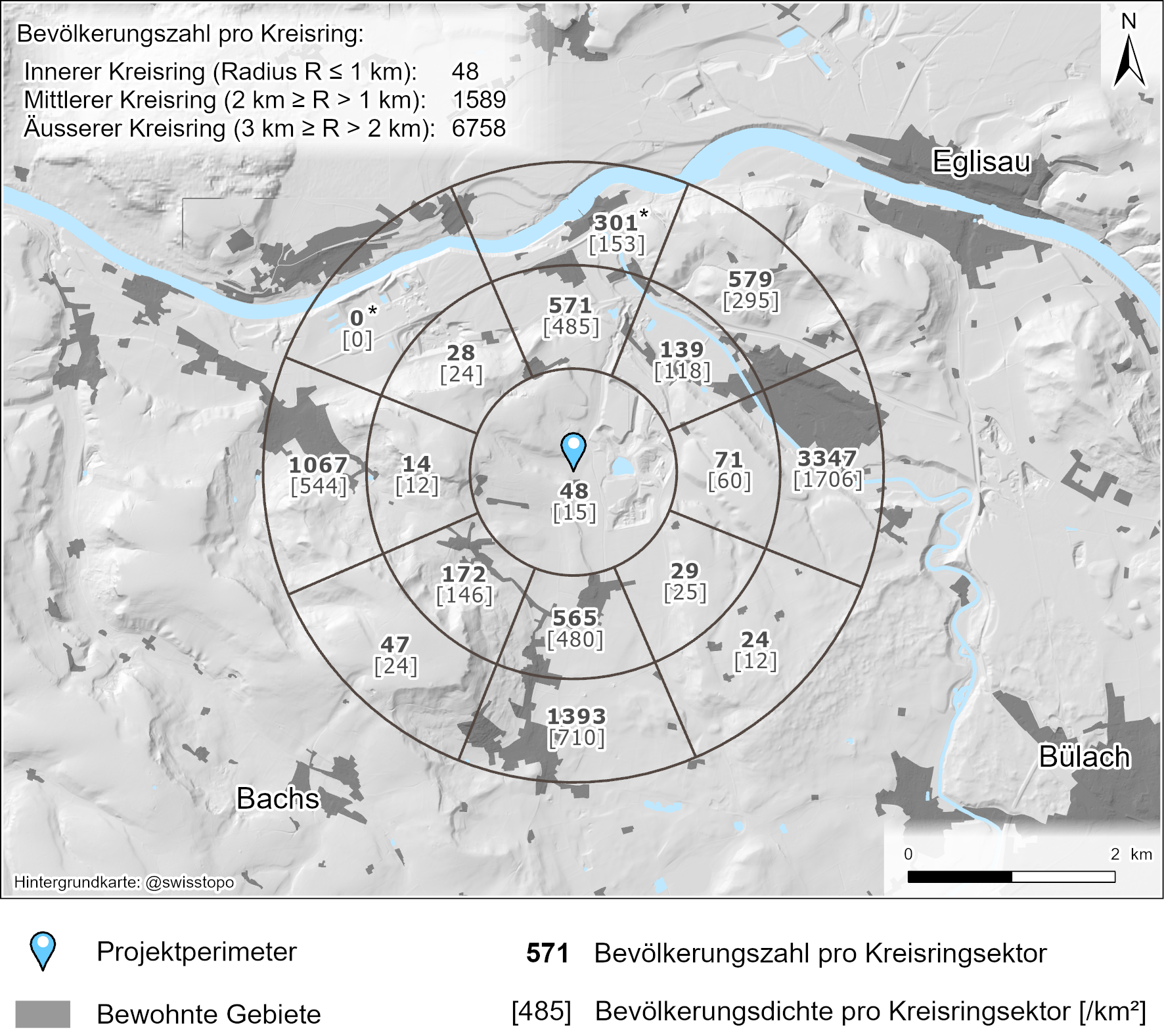

Der Standort liegt in einem dünn besiedelten Gebiet (Fig. 3‑4 und Fig. 3‑5). Im Umkreis von 1 km befinden sich einige Häuser mit etwa 50 Einwohnern, z. B. in den Siedlungen Schlatti und Endberg. In einem Umkreis von 1 km bis 2 km liegen die Siedlungen Oberraat, Schüpfheim, Unterraat, Windlach und Zweidlen mit insgesamt etwa 1'600 Einwohnern. Im Umkreis von 2 km bis 3 km liegen die Siedlungen Glattfelden, Stadel und Weiach mit insgesamt etwa 6'760 Einwohnern. Die Bevölkerungsdichte in der Umgebung des Standorts liegt mit 3.0 Pers./ha unter dem durchschnittlichen Wert der Kantone Zürich (9.4 Pers./ha) und Aargau (5.0 Pers./ha).

In Deutschland leben ca. 500 Einwohner innerhalb des 3 km Umkreises, die sich auf den Ortsteil Herdern der Gemeinde Hohentengen mit etwa 430 Einwohnern24 und Ausläufer des Orts Hohentengen am Hochrhein mit etwa 80 Einwohnern aufteilen.

Die Bevölkerung in den drei Schweizer Gemeinden hat sich seit den 90er Jahren verdoppelt. Gemäss der Prognose «Trend ZH 2023» wächst die Bevölkerung des Kantons Zürich weiter, von rund 1.58 Millionen Einwohner im Jahr 2022 auf knapp 2 Millionen Einwohner im Jahr 2050 (Weingartner 2023). Das entspricht einem Wachstum um knapp 420'000 Personen oder 27 % im gesamten Kanton Zürich. Basierend auf dieser Annahme wächst die Bevölkerung in den drei Schweizer Gemeinden auf etwa 12'500 Einwohner im Jahr 2050, was für den Umkreis von 3 km um den Standort rund 10'700 Einwohner entspricht.

Bei den deutschen Gemeinden wird von einer vergleichbaren Entwicklung ausgegangen.

Fig. 3‑4:Ständige Wohnbevölkerung in der Nähe des Projektperimeters

BFS, Statistik der Bevölkerung (STATPOP), Daten für 2022, veröffentlicht am 24.08.2023 (Bevölkerung und Haushalte ab 2010 | Bundesamt für Statistik (admin.ch)). Dargestellt ist nur die Schweizer Wohnbevölkerung.

Fig. 3‑5:Bevölkerungsanzahl und -dichte in der Nähe des geologischen Tiefenlagers

Die mit * gekennzeichneten Werte repräsentieren nur die Schweizer Bevölkerungszahlen.

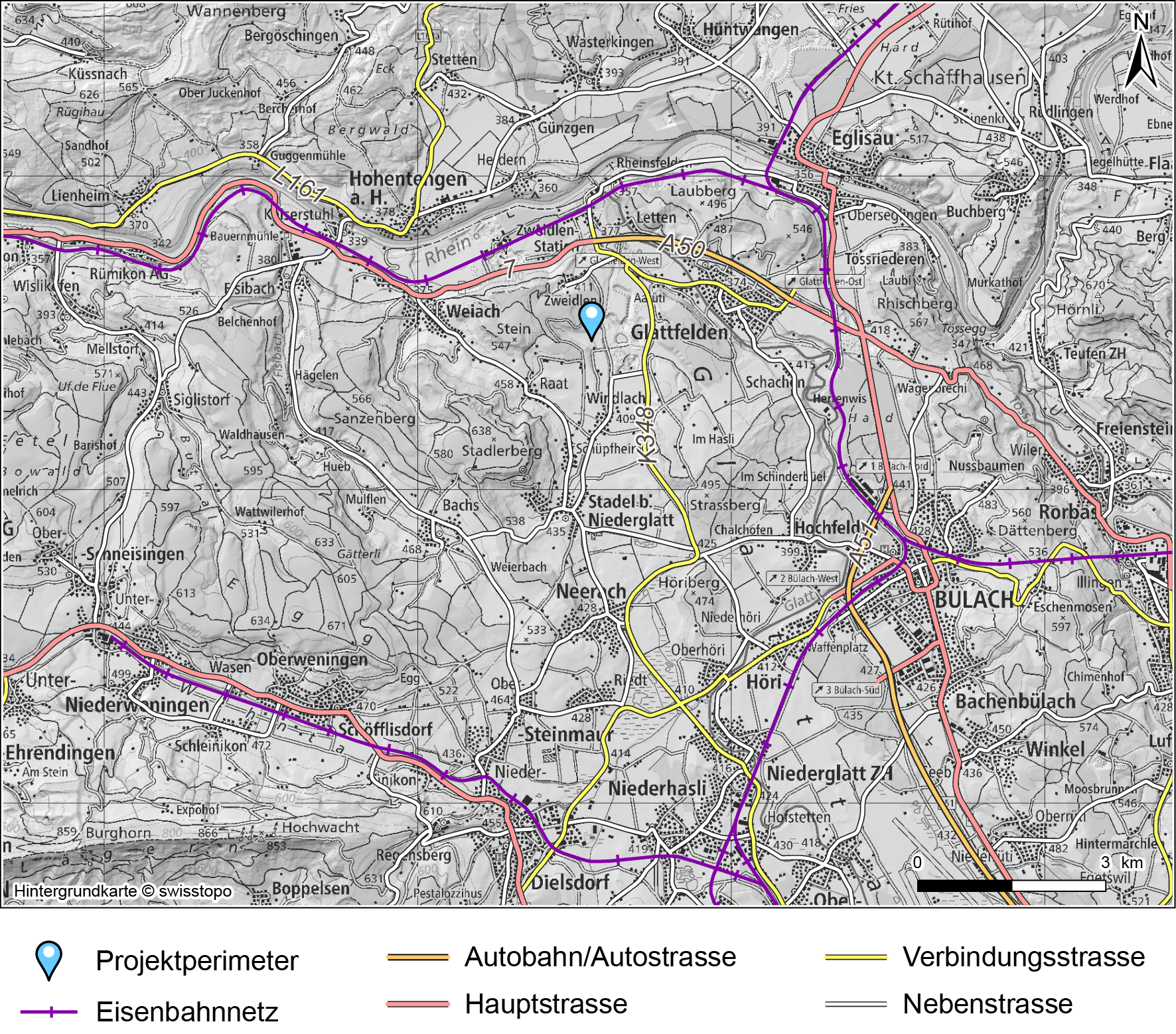

Eisenbahnanlagen und Durchgangsstrassen

Etwa 1.5 km nördlich des Standorts verläuft die Hauptstrasse Nr. 725, welche von der deutschen Grenze bei Basel bis zu der österreichischen Grenze bei St. Margrethen führt. Der Standort ist von der Hauptstrasse Nr. 7 über die zweispurige Schwarzrütistrasse (Nebenstrasse) erschlossen, die in die Zweidlenstrasse übergeht. Im Osten, ca. 750 m entfernt, verläuft in Nord-Süd-Richtung die Verbindungsstrasse Nr. 348, die im Norden an die Hauptstrasse Nr. 7 und im Süden an die ost-westausgerichtete Hauptstrasse Nr. 355 anschliesst. Die Kantonalen Autobahnen, Umfahrung Glattfelden (A50) und Bülach – Kloten (A51) werden aktuell ausgebaut und befinden sich ebenfalls in der Nähe (etwa 1.5 km bzw. 5 km entfernt).

Entlang der Landesgrenze zwischen der Schweiz und Deutschland, etwa 2 km nördlich des Standorts, verläuft die Eisenbahnstrecke Bülach – Koblenz. Im Osten, in etwa 4 km Entfernung, verläuft die Eisenbahnstrecke Zürich – Schaffhausen, die über Glattfelden und Bülach führt.

Auf deutscher Seite befindet sich die west-ost-orientierte Landstrasse L161 (in etwa den Rhein entlang) bzw. die nordorientierte Landstrasse L161a, die beide durch Hohentengen am Hochrhein führen. Die Bundesstrasse B34, auf die die L161a anschliesst, verläuft etwa 8 km nördlich von Hohentengen am Hochrhein und ist eine regionale Strassenverbindung.

Eine Übersicht über die Verkehrs- und Transportwege ist in Fig. 3‑6 gezeigt. Eine Bewertung von Transportunfällen bei Eisenbahnanlagen und Strassen erfolgt in Kap. 3.3.2.

Fig. 3‑6:Verkehrs- und Transportwege im Umkreis des Projektperimeters

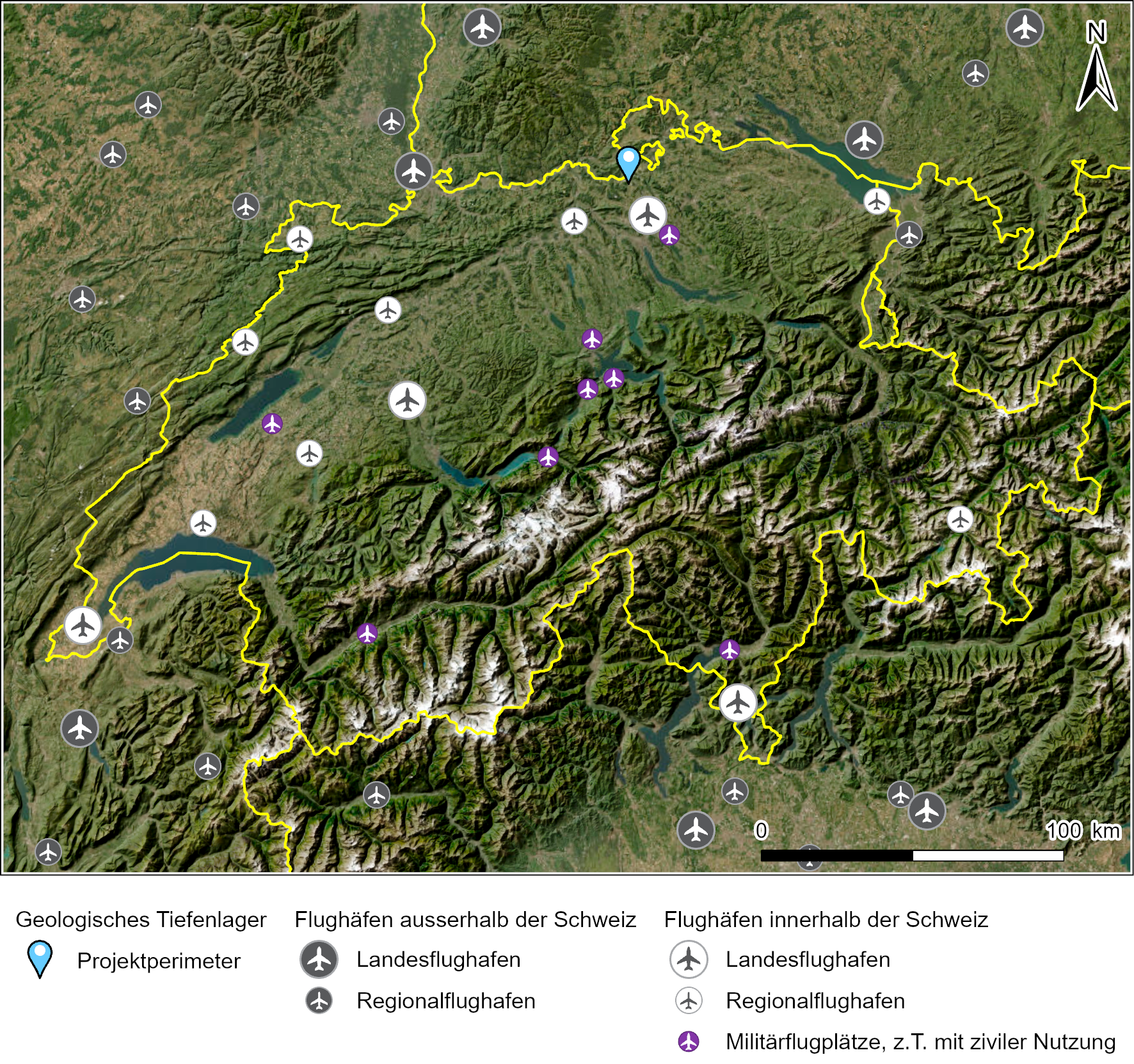

Luftverkehr

Der internationale Flughafen Zürich-Kloten, der sich südlich in ca. 9 km Entfernung zum Projektperimeter befindet, ist der nächstgelegene Flughafen. Der Projektperimeter liegt damit, bei Berücksichtigung eines Umkreises von 50 km gemäss ENSI-A05 (ENSI 2018b), im Einflussbereich des An- und Abflugverkehrs des Flughafens Zürich-Kloten, der zum überwiegenden Teil von Verkehrsflugzeugen angeflogen wird. Der Standort befindet sich im Kontrollnahbezirk des Flughafens Zürich-Kloten. Die Flugbewegungen an den grossen Schweizer Flughäfen sind seit den 1990er Jahren aufgrund der infrastrukturellen und sicherheitsbedingten Begrenzungen nur

unwesentlich gestiegen und es ist davon auszugehen, dass sich dies auch in den nächsten Jahrzehnten nicht wesentlich ändert. Im Jahr 201926 haben in Zürich 262'026 Flugbewegungen stattgefunden (Nagra 2024e).

Fig. 3‑7:Übersichtskarte zur Infrastruktur der Luftfahrt

Weiterhin gibt es in der weiteren Umgebung einen Regionalflugplatz (Birrfeld, ca. 21 km Luftlinie), mehrere Flugfelder (Fricktal-Schupfart, Olten, Buttwil, Winterthur, Schaffhausen) und ein Heliport (Würenlingen) für kleine Motorflugzeuge, Helikopter und Segelflugzeuge. Der Regionalflugplatz bzw. die Flugfelder haben allesamt – infolge der Flughöhe und Entfernung, insb. aber aufgrund der begrenzten Höchststartmasse – keine Relevanz für den Standort. Der nächstgelegene Militärflugplatz, der auch für zivile Zwecke nutzbar ist, ist Dübendorf in etwa 20 km Entfernung (Luftlinie). Eine Übersicht über die Infrastruktur der Luftfahrt zeigt Fig. 3‑7.

Der von Verkehrsflugzeugen zu benutzende Luftraum ist strukturiert und wird von Skyguide als Flugsicherungsdienst betreut. Der Verkehr erfolgt auf festgelegten Routen und wird ständig überwacht und aktiv beeinflusst, wozu Verkehrsflugzeuge über Einrichtungen zum Instrumentenflug verfügen. Eine Bewertung von Unfällen im Luftverkehr erfolgt in Kap. 3.3.2.

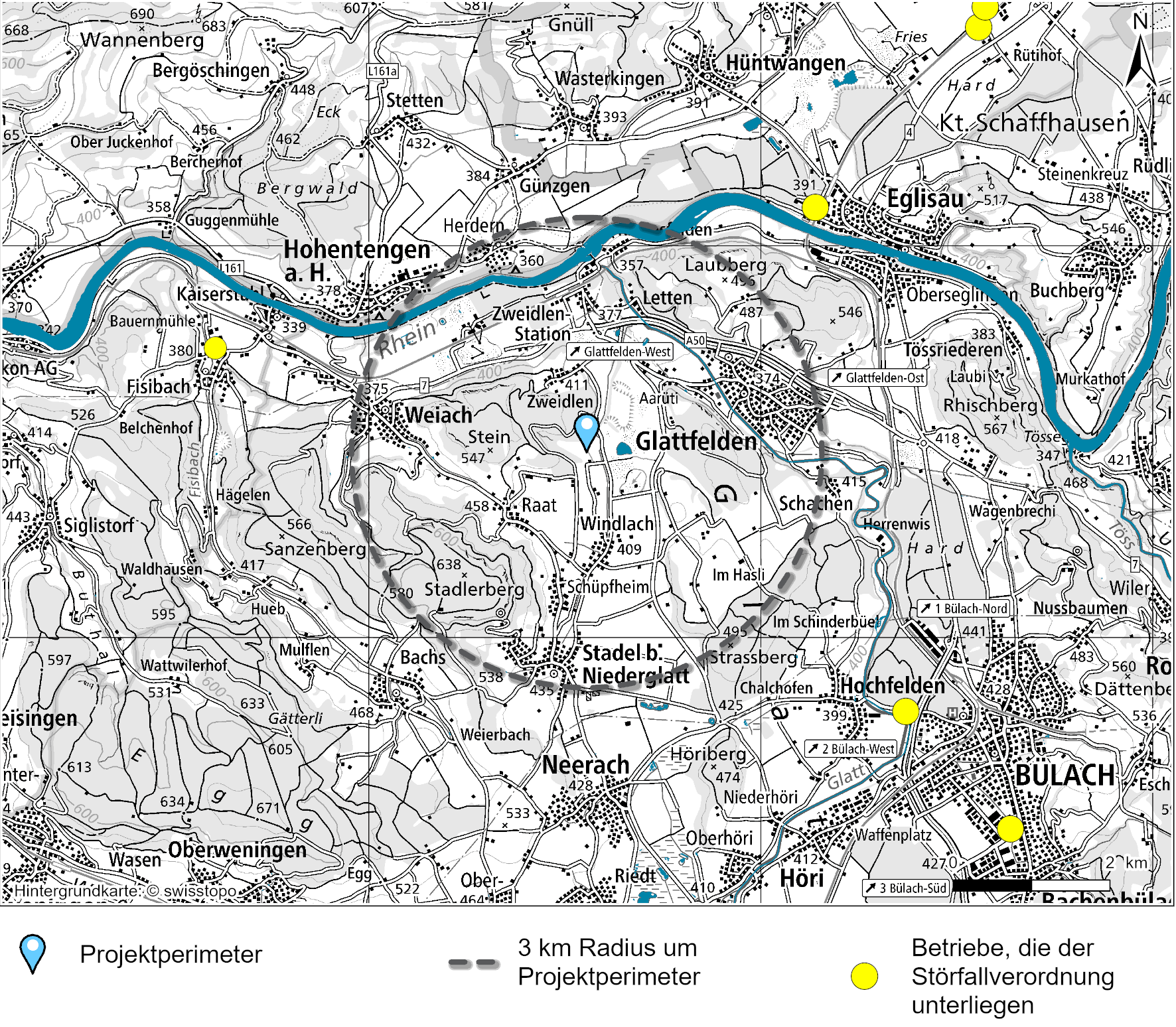

Betriebe

Für die Standortbewertung hinsichtlich Einwirkungen aus Betrieben (bzw. Arbeitsstätten) in der Umgebung der Anlage werden die Betriebe in einem Umkreis von 3 km um den Standort betrachtet, die der Störfallverordnung (StFV 1991) unterstellt sind. Wie in Fig. 3‑8 dargestellt, sind keine derartigen Betriebe in den Gemeinden registriert. Für Informationen zu den Betrieben ausserhalb des Umkreis von 3 km wird auf Nagra (2024i) verwiesen.

Fig. 3‑8:Standorte der StFV-Betriebe um den Projektperimeter

Rohrleitungen

Südlich des Projektperimeters verläuft eine im Boden verlegte Hochdruckgasleitung der Erdgas Ostschweiz AG (Fig. 3‑9), die einen maximal zulässigem Betriebsdruck von 70 bar aufweist. Der Verlauf der Leitung weist einen minimalen Abstand von etwa 250 m zum Projektperimeter auf. Bzgl. des Anlagenperimeters hat die Gasleitung einen Abstand von etwa 330 m und liegt damit ausserhalb des 300 m betragenden Konsultationsbereichs. Die technischen Daten der Gasleitung sind in Tab. 3‑3 dargestellt. Eine Bewertung der Gasleitungen erfolgt in Kap 3.3.2.

Fig. 3‑9:Verlauf der Erdgasleitung

Tab. 3‑3:Leistungskennzahlen der Erdgashochdruckleitung

|

Angabe |

70 bar Hochdruckgasleitung |

|

Baujahr |

1997 |

|

Material / Typ |

StE 480.7 TM |

|

Nennweite |

DN 700 |

|

Aussendurchmesser |

711.2 mm |

|

Rohrwandstärke |

10.0 mm |

|

Innendurchmesser |

691.2 mm |

|

Betriebsdruck |

Max. 70 bar |

|

Überdeckung |

1.2 m bis 3.0 m (nach Plan Nr. 95-35) |

Gemeinden, deren Fläche nur marginal den Betrachtungsradius tangieren, sind nicht berücksichtigt. ↩

Quelle: https://www.hohentengen.de/de/daten-zahlen.html, abgerufen September 2023. ↩

Gemäss Durchgangstrassenverordnung, DgStrVO: Kat A mit Nummerntafel ↩

Das Jahr 2019 ist aufgrund der COVID-19-Pandemie das repräsentative Jahr für die Ermittlung der Flugbewegungen zum Zeitpunkt der Erarbeitung. ↩

Ausgehend von den Angaben in Kap. 3.3.1 zur Verkehrsinfrastruktur und den Betrieben in der Umgebung werden in diesem Kapitel die Einwirkungen bei Störfällen in der Nachbarschaft abgeleitet.

Transportunfälle auf Verkehrswegen

In Nagra (2024i) ist eine systematische Bewertung denkbarer Transportunfälle auf Verkehrswegen in der Umgebung des Standorts dokumentiert.

Sowohl auf der Bahnstrecke Koblenz – Eglisau als auch auf der nahezu parallel dazu verlaufenden Hauptstrasse Nr. 7 (vgl. Fig. 3‑6) können Flüssigpropan-, Benzin- und Flüssigchlortransporte als einzig in Frage kommende Gefahrguttransporttypen durchgeführt werden. Diese Stoffgruppen stellen für die Gefahrenanalyse die relevanten Leitstoffe dar. Transporte von in Endlagerbehältern verpackten radioaktiven Abfällen aus der Brennelementverpackungsanlage oder den Zwischenlagern zum gTL stellen keine Gefahr dar, da diese Transporte sowie die verwendeten Behälter bewilligt bzw. zertifiziert sind und strengen Sicherheitsanforderungen unterliegen.

Die Nebenstrassen westlich und östlich des Standorts werden aufgrund ihrer Lage und Ausrichtung nicht durch Schwerverkehr oder durch grosse Gefahrguttransporte befahren. Sie stellen keine Haupt- oder Durchgangsverkehrsrouten dar und werden im Wesentlichen zur Verbindung verschiedener Gemeinden genutzt. Die kleinste Distanz der im Osten gelegenen Verbindungsstrasse (Nr. 348) hat eine Entfernung von ca. 750 m. Schwerlast- und Gefahrguttransporte werden vorrangig auf der vom Standort ca. 5 km entfernten Autobahn A51 durchgeführt. Die im Westen gelegene Verbindungsstrasse (Nr. 566) hat als enge Nebenstrasse eine kleinste Luftliniendistanz von 1.1 km und eignet sich mit engen kurvigen Dorfdurchfahrten ebenfalls nicht zum Schwerlast- resp. Gefahrguttransport. Auf diesen Strecken werden somit keine Propan- oder andere explosible oder gefährliche Gütertransporte (von bedeutender Menge) durchgeführt.

Die Resultate der Analysen und Bewertungen zeigen, dass eine Gefährdung des Standorts durch Brand, Explosion oder luftgetragene Toxizität eines mit feuergefährlichen oder toxischen Gütern beladenen Lastkraftwagens oder Bahnwaggons ausgeschlossen werden kann. Der Standort ist geeignet. Dies ist in den natürlichen Schutzeigenschaften begründet, charakterisiert einerseits durch einen grossen Abstand sowie andererseits durch die natürlichen topologischen Barrieren zwischen den Gefahrguttransportrouten und dem Standort.

Unfälle im Luftverkehr (unfallbedingter Flugzeugabsturz)

Zur Charakterisierung des Standorts in Bezug auf das Potenzial der Gefährdung durch einen unfallbedingten Flugzeugabsturz werden in Nagra (Nagra 2024e) die jährlichen Absturzhäufigkeiten von Flugzeugen jeweils für die zu untersuchenden Flugzeug- sowie Gewichtskategorien gemäss den Vorgaben in ENSI-A05 (ENSI 2018b) ermittelt. Die Bestimmung der Absturzhäufigkeiten erfolgt für die folgenden drei Flugzeugkategorien:

-

Verkehrsflugzeuge

-

Strahlgetriebene Kampfflugzeuge

-

Leichtflugzeuge und Hubschrauber

Zur Ermittlung der jährlichen unfallbedingten Absturzhäufigkeiten von Verkehrsflugzeugen werden die jährlichen Flugbewegungen der in der Nähe des Standorts befindlichen Flughäfen (d. h. Starts und Landungen) sowie die jährlichen Transitflugbewegungen in einem definierten Umkreis um den Standort zu Grunde gelegt. Die Anzahl jährlicher Flugbewegungen wird grundsätzlich unter Berücksichtigung der Schwankungen in der Vergangenheit sowie der erwarteten zukünftigen Schwankungen ermittelt. Für die Bestimmung der Flugbewegungen in Flughafennähe werden alle Flughäfen innerhalb eines Radius von 50 km um den Anlagenstandort berücksichtigt (vgl. Fig. 3‑7). Hinsichtlich der jährlichen Transitflugbewegungen sind alle Luftkorridore in einem Radius von 100 km um den Standort zu betrachten. Darüber hinaus werden weitere Randbedingungen wie bspw. die mittlere Flughöhe in Flughafennähe bei Starts und Landungen sowie bei Transitflügen über dem zu betrachtenden Standort ermittelt. Die jährliche Absturzhäufigkeit von Kampfflugzeugen sowie Leichtflugzeugen und Hubschraubern wird direkt aus der Absturzstatistik dieser Flugzeugkategorien für das Gebiet der Schweiz berechnet.

In der Tab. 3‑4 sind die in Nagra (2024e) ermittelten jährlichen Absturzhäufigkeiten für die verschiedenen Flugzeugkategorien bezogen auf eine normierte Trefferfläche zusammengestellt. Für eine für Verkehrsflugzeuge nach den Flugphasen Start/Landung und Transitflug einzeln aufgeschlüsselte Betrachtung der Absturzhäufigkeiten wird auf Nagra (2024e) verwiesen.

Tab. 3‑4:Zusammenstellung der jährlichen unfallbedingten Absturzhäufigkeiten der verschiedenen Flugzeugkategorien, bezogen auf eine normierte Trefferfläche

|

Flugzeugkategorie |

Absturzhäufigkeit [a-1m-2] |

Verteilung [%] |

|

Verkehrsflugzeuge davon |

3.99E-11 |

25.9 |

|

> 300 t |

1.44E-12 |

0.9 |

|

> 100 t bis ≤ 300 t |

3.69E-13 |

2.4 |

|

> 50 t bis ≤ 100 t |

3.00E-11 |

19.5 |

|

≤ 50 t |

4.73E-12 |

3.1 |

|

Kampfflugzeuge |

4.21E-12 |

2.7 |

|

Leichtflugzeuge & Hubschrauber |

1.10E-10 |

71.4 |

|

Summe |

1.54E-10 |

100 |

Mit der beschriebenen Vorgehensweise ergibt sich gemäss den ENSI-Berechnungsvorschriften für eine normierte virtuelle Trefferfläche eine unfallbedingte Absturzhäufigkeit über alle Flugzeugkategorien von 1.54E-10 a-1m-2. Die Bestimmung der jährlichen Absturzhäufigkeiten in Bezug auf die virtuelle Trefferfläche der geplanten OFA wird in den späteren Bewilligungsschritten durchgeführt, da im Zuge der Rahmenbewilligung weder die genaue Anordnung noch die konkreten Abmessungen der Bauwerke festgelegt werden (vgl. Kap. 2.3.1 und 2.3.2).

Auch wenn sich in ca. 2 km Entfernung des Standorts vor über 30 Jahren ein Flugzeugabsturz27 ereignete, so zeigen die Ergebnisse der Analyse basierend auf den Anforderungen der ENSI-A05 insgesamt, dass das Gefährdungspotenzial für einen unfallbedingten Flugzeugabsturz für den Standort grundsätzlich als gering eingestuft wird. Darüber hinaus sind die ermittelten jährlichen Absturzhäufigkeiten von Flugzeugen am Standort vergleichbar mit denen an anderen Standorten von Kernanlagen in der Schweiz und bestätigen somit die Eignung des Standorts.

Im Hinblick auf den zukünftigen Flugverkehr aller drei Flugzeugkategorien ist zu erwarten, dass die resultierenden Ergebnisse aus der Analyse auch für die Zukunft repräsentativ sind. So ist mit einem relevanten Anstieg der Anzahl der Flugbewegungen am Flughafen Zürich derzeit nicht zu rechnen. Gleichzeitig hat die Sicherheit in der Luftfahrt stetig zugenommen und sich seit Jahren positiv entwickelt. Auch ein Kapazitätsaufbau ist aufgrund der bereits hohen Auslastung des Flugverkehrs am Flughafen Zürich nicht geplant, so dass auch in Zukunft vergleichbare Absturzhäufigkeiten auf einem konstant niedrigen Niveau zu erwarten sind.

Störfälle bei anderen Betrieben

Wie in Kap. 3.3.1 und Nagra (2024i) beschrieben, gibt es keine Betriebe in der Umgebung des Standorts, die eine Gefährdung oder ein Risiko darstellen, weshalb der Standort geeignet ist.

Militäranlagen

Nach Auskunft des eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) geht von militärischen Anlagen und Objekten sowie allfälligen militärischen Aktivitäten in der Umgebung des Standorts (bspw. Transporte) kein Gefährdungspotenzial aus, das die Eignung des Standorts in Frage stellen würde.

Störfälle bei Rohrleitungen

Untersuchungen bzgl. Unfällen bei unterirdisch verlegten Gasleitungen zeigen, dass fast 100 % der Unfälle aufgrund Beschädigungen durch Bauarbeiten zurückzuführen sind. Ein Totalversagen der in Kap. 3.3.1 beschrieben Gasleitung ist aufgrund des nicht bebaubaren Agrarlandes, des z. T. bis zu 3 m unter der Erdoberfläche geführten Leitungsverlaufs und durch die an der Oberfläche markierte Erdgasleitungsschneise nicht zu unterstellen. Tiefergehende Erdumwälzungsarbeiten (mit Schädigungspotential der Leitung) im Bereich der markierten Erdgasleitungsschneise sind zudem bewilligungspflichtig.

Trotz der geringen Wahrscheinlichkeit eines Gasleitungsunfalls wird in Nagra (2024i) konservativerweise der massgebende Störfall mit vollständiger Gasleitungszerstörung unterstellt und dabei die sich daraus ergebenden Gefährdung für den Standort am konservativsten Punkt minimaler Distanz durch Explosion und Wärmestrahlung bewertet. Die Analysen stützen sich dabei auf die Grundlagen bzw. Rechenvorschriften der schweizerischen Erdgaswirtschaft ab. Aufgrund des generischen Charakters der Analysen (bspw. keine Berücksichtigung der Abschattung infolge standortspezifischer, topographischer Gegebenheiten oder vorgelagerter Hindernisse) sind die Ergebnisse als konservativ zu bewerten.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich aus einem unterstellten Totalversagen, d. h. einer vollständigen doppelseitigen Trennung der Gasleitung am konservativsten Punkt minimaler Distanz zum Standort mit nachfolgend grösstmöglicher Störfallausprägung durch Feuerball, Gaswolkenexplosion und Fackelbrand keine nachteiligen Auswirkungen am Standort in Form unzulässig hoher Wärmestromdichten, Wärmestromdosen oder Überdruckimpulsen ergeben. Alle zu den Unfallabläufen ermittelten Druckspitzen und Wärmestromdichten liegen weit unterhalb kritischer Werte, die keinen nachteiligen Einfluss auf den sicheren Betrieb der Anlage haben. Da der Standort zudem topographisch ca. 30 m tiefer liegt und zudem zum Teil ein hügeliges Waldgebiet mit bis zu 30 m hohem Mischwald vorgelagert ist, dürften sowohl bei einem Feuerball als auch beim Fackelbrand zusätzliche Abschirmeffekte wirksam werden. Somit wäre bei solch einem Ereignis von jeweils noch niedrigeren Wärmestromdichten bzw. Wärmedosen und Überdrücken auszugehen, als es die unter den Bedingungen ebenen und freien Geländes für diese Analyse durchgeführten Modellrechnungen ausweisen.

Aus Störfällen im Zusammenhang mit Rohrleitungen (Gasleitungen) ergeben sich für den Bau und Betrieb des gTL keine Gefährdungen. Der Standort ist geeignet.

Waldbrandgefährdung

Die Nähe zum Waldrand ist keine ungewöhnliche Randbedingung für Kernanlagen. Eine systematische Einordnung und Bewertung der Waldbrandgefährdung erfolgt in Nagra (2024i), deren Ergebnisse nachfolgend zusammengefasst werden.

Die Waldbrandgefährdung im angrenzenden Wald ist historisch gesehen äusserst gering; seit mindestes den 1950er Jahren ist kein Brand aufgetreten. Zudem werden durch die Einhaltung eines ausreichend breiten brandlastfreien (auf dem Anlagenperimeter) und brandlastbegrenzten Streifens (Freihaltestreifen, vgl. Fig. 2‑6) zwischen den Bauten der OFA und dem angrenzenden Wald die potenziellen Auswirkungen der Hitzestrahlung eines Waldbrands auf die Betonteile und andere wichtige Anlageteile reduziert und auch ein Übergreifen des Brands auf den Anlagenperimeter wird verhindert. Die nukleare Sicherheit wird durch die grosse thermische Robustheit der Endlagerbehälter garantiert. Die zahlreichen Feuerwehren der Umgebungsgemeinden sind ausserdem für die rasche Bekämpfung solcher anlagenahen Waldbrände entsprechend ausgebildet und ausgerüstet.

Ein Waldbrand im angrenzenden Wald stellt keine Gefährdung für die nukleare Sicherheit dar. Der Standort ist geeignet.

Gefährdungspotential infolge gravitativer Gefahren

In Nagra (2024q) werden basierend auf den geologischen und hydrogeologischen Bedingungen am Standort die gravitativen Gefahren qualitativ beschrieben und bewertet. Nachfolgend werden die Ergebnisse wiedergegeben.

In der nahen Umgebung des Anlagenperimeters sind keine Felshänge/-böschungen vorhanden. Daher können Gefahren durch Steinschlag, Fels- oder gar Bergsturz im Anlagenperimeter ausgeschlossen werden.

In der nahen Umgebung des Anlagenperimeters steht zum Teil schlecht zementierter Molassefels an. Aktuell ist das umliegende Gelände bewaldet. Permanente und mittel- resp. tiefgründige Rutschungen können aufgrund der Geländemorphologie, der Lagerungsverhältnisse sowie der Materialzusammensetzung ausgeschlossen werden. Das Auftreten von flachgründigen, kleinräumigen, spontanen Rutschungen oder kleinräumigen Hangmuren kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, insbesondere im Zusammenhang mit extremen Niederschlagsereignissen. Diese Gefahren können jedoch mit einfachen baulichen und organisatorischen Massnahmen beherrscht werden.

Weitere gravitative Naturgefahren (Lawinen, Blitzfluten) werden aufgrund der Topographie und des geringen Gefälles in der Umgebung des Projektperimeters, des Bewuchses und der Niederschlagsmengen ebenfalls als nicht relevant beurteilt.

Die Bewertung der gravitativen Gefahren bestätigt die Eignung des Standorts.

Absturz einer DC-9 am 14. November 1990 auf den Haggenberg, einem nördlichen Ausläufer des Stadlerbergs. ↩

Zur Charakterisierung des Standorts in Bezug auf das Potenzial meteorologischer und klimatologischer Gefährdungen werden die Verhältnisse sowohl qualitativ als auch quantitativ über die statistische Auswertung von Messdaten spezifischer Parameter in Nagra (2024r) beschrieben und ausgewertet. Bei der Ermittlung der Gefährdung wird auf bestehende Datensätze und Auswertungen zurückgegriffen sowie neue extremwertstatistische Analysen mit erweiterten Datensätzen durchgeführt. Die Methode, Daten (inkl. Datenqualität) und Bewertung orientieren sich dabei am Vorgehen bestehender standortspezifischer Gefährdungsanalyen anderer Schweizer Kernanlagen. Dabei werden folgende Gefährdungen behandelt, deren Kernergebnisse nachfolgend zusammengefasst werden:

-

Maximale und minimale Lufttemperatur

-

Wind und Tornado

-

Niederschlag (Starkregen, Schnee, Schneelasten, Hagel und vereisender Regen)

-

Blitze

Allgemein lässt sich feststellen, dass das Klima am Standort den typischen mitteleuropäischen Verhältnissen für eine niedrige Höhenlage entspricht und darüber hinaus die Meteorologie am Standort typisch für die Region Nordschweiz bzw. das Schweizer Mittelland ist.

Die Ergebnisse der extremwertstatistischen Analyse zeigen zudem – zusammen mit den zahlreichen bereits bestehenden Studien – dass für den Standort keine für die Auslegung kerntechnischer Anlagen ungewöhnlichen Randbedingungen bzgl. extremer meteorologischer und klimatologischer Verhältnisse, bei denen auch erwartbare Einflüsse des Klimawandels entsprechend berücksichtigt wurden, vorliegen. Die standortspezifischen Parameter, die für ein 10'000-jährliches Ereignis in Tab. 3‑5 zusammengefasst sind, liegen innerhalb der üblichen für die Auslegung von kerntechnischen Bauten und Strukturen festgelegten Grenzwerte.

Insgesamt ist der Standort somit durch stabile meteorologische und klimatologische Verhältnisse gekennzeichnet und ist für den Bau und Betrieb eines gTL geeignet.

Tab. 3‑5: Gefährdungsannahmen (Ereignis mit einer Häufigkeit von 10‑4 pro Jahr) am Standort unter Berücksichtigung des Klimawandels (Nagra 2024r)

|

Gefährdungen |

Gefährdungsannahmen |

|

Hohe Lufttemperatur |

+45 °C |

|

Tiefe Lufttemperatur |

-23 °C |

|

Extremer Wind |

Tornado: 50 m/s, Wind: 46 m/s |

|

Starkregen (2h Maxima) |

106 mm |

|

Schneelast |

2.0 kN/m2 |

|

Hagel (Durchmesser, Geschwindigkeit) |

15 cm, 53 m/s |

|

Vereisender Regen (Flächenlast) |

0.45 kN/m2 |

|

Blitze (Stromstärke) |

250 kA |

Die Charakterisierung des Standorts in Bezug auf das Potenzial einer externen Überflutung anhand der standortspezifischen Bedingungen ist sowohl quantitativ als auch qualitativ in Nagra (2024q) beschrieben, deren Kernergebnisse nachfolgend zusammengefasst werden.

Flusshochwasser

Gefährdungen im Zusammenhang mit grossen anliegenden Fliessgewässern haben für den Standort keine Bedeutung. Die Flüsse Glatt und Rhein liegen (vgl. Fig. 3‑1) ausserhalb des topographischen Einflussbereichs; der Standort ist somit vor Flusshochwasser geschützt.

Oberflächenabfluss

Für Starkniederschlagsereignisse zeigen die Oberflächenabflussmodellierungen (z. T. mit konservativ gewählten Parametersets gerechnet), dass der Zufluss zum Anlagenperimeter aus Richtung Windlach dominant ist. Dieser wird durch drei diskrete Hauptfliesswege gebildet, welche alle im Bereich von Windlach in den Dorfbach bzw. die anliegenden Flächen gelangen:

-

aus Westen (Raat, Schlatti) mit Umlenkung in Windlach in den Talboden des Dorfbachs

-

von Süden (Stadel, Schüpfheim) entlang des Dorfbachs

-

aus Südosten (Kiesstrasse) mit Umlenkung in Windlach in den Talboden des Dorfbachs

Infolge der vergleichbaren Fliessweglänge und die damit verbundenen vergleichbaren Fliesszeiten wird eine Kumulation zu einer einzigen Hochwasserwelle begünstigt, welche sich ab Windlach talabwärts bewegt28. Gemäss Nagra (2024q) sammelt sich das abfliessende Wasser in natürlichen Retentionsräumen, in denen es entweder über das Niederschlagsereignis hinaus ganz zurückgehalten wird (und in die Tiefe versickert) oder vorerst zurückgehalten und anschliessend dosiert abgegeben wird. Diese Retentionsräume ergeben sich durch die spezielle Oberflächentopographie im Gebiet. Zudem werden anliegende Wiesen und Felder durch Ausuferungen infolge Kapazitätsengpässen in den Gerinnen (insbesondere bei den Siedlungseingängen) als Retentionsflächen aktiviert. Das Oberflächenabflussmodell zeigt bei allen Szenarien eine Seenbildung um Windlach, die auch bei Extremereignissen in der jüngeren Vergangenheit beobachtet wurde.

Im Bereich des Anlagenperimeters treten grössere Wassertiefen nach Starkniederschlagsereignissen nur an dessen Südende auf und sind durch lokale Geländevertiefungen bedingt (alter Bachlauf). Mit einfachen Geländeanpassungen lassen sich dort die Wassertiefen reduzieren bzw. ganz vermeiden. Generell können Überflutungen des Anlagenperimeters aus dem umliegenden Gelände mit vorbeugenden Massnahmen verhindert werden, sofern dies erforderlich ist. Je nach Art der Massnahme orientieren sich diese am Spitzenabfluss oder am maximalen Abflussvolumen. Für den Fall eines 10'000-jährlichen Niederschlagsereignisses liegt die Abflussspitze des Dorfbachs im Bereich von rund 50 bis 70 m3/s (Nagra 2024q). Die Abflussspitze wird hauptsächlich (knapp 90 %) durch von Windlach vorbei an der ARA und Bäumler in Richtung Zweidlergraben oberflächlich abfliessendes Wasser gebildet. Nach dem Perimeter, beim Übergang in den Zweidlergraben nehmen die Sohlenneigung des Dorfbachs und der verfügbare Durchflussquerschnitt des Gerinnes erheblich zu. Der Spitzenabfluss lässt sich darin ableiten und erreicht nach 1.6 bzw. 2.6 km grosse Vorfluter (Glatt und Rhein).

Zusammenfassend zeigt die Charakterisierung des Standorts, dass der Oberflächenabfluss aus der Umgebung teilweise in Geländemulden zurückgehalten wird oder topographisch bedingt durch die Talebene des Dorfbachs fliesst und mit geeigneten Massnahmen von der Anlage ferngehalten werden kann. Starkniederschlagsereignisse führen somit zu keiner Gefährdung der Anlage. Der Standort ist für den Bau und Betrieb eines gTL bzw. dessen OFA geeignet.

Der Zufluss aus dem direkten Einzugsgebiet des Projektperimeters (Haberstal) ist wegen der kurzen Fliesszeiten zeitlich deutlich vorgelagert. Der Beitrag zur Hauptwelle ist vernachlässigbar. ↩

Die geologische Situation des Standorts ist in Nagra (2024p) und Nagra (2024o) beschrieben und in Kap. 4.3 zusammengefasst. Die bautechnisch relevanten geologischen Eigenschaften werden in Nagra (2023b) und Eisenlohr & Müller (2016) basierend auf vorhandenen geologischen und hydrogeologischen Grundlagen beschrieben sowie eine bautechnische Bewertung durchgeführt. Die Bewertung zeigt aufgrund der im Folgenden zusammengefassten Aussagen zu den Baugrundverhältnissen und der Grundwassersituation, dass der Standort hinsichtlich des Baugrunds für den Bau und den Betrieb eines gTL geeignet ist.

Der Baugrund für die OFA besteht aus quartären Lockergesteinen, die den «Molassefels» überdecken (Fig. 3‑10). Die quartären Lockergesteine bestehen im Westen des Anlagenperimeters aus bis zu mehreren Metern mächtigen Gehängeschutt- und Bachschuttablagerungen. Entlang der Talflanken werden nur sehr geringe Mächtigkeiten erwartet. Im Osten des Anlageperimeter verzahnen sich die Gehängeschutt - und Bachschuttablagerungen mit bis zu mehreren Zehner Metern mächtigen Niederterrassenschotter. Die Gehängeschutt- resp. Bachschuttablagerungen sind generell als wenig tragfähig und setzungsempfindlich zu betrachten. Die darunterliegende Molasse ist gut tragfähig und nicht setzungsempfindlich. Der Niederterrassenschotter stellt auch einen gut tragfähigen Baugrund mit geringer Setzungsempfindlichkeit dar. Der Baugrund ist mit üblichen bautechnischen Methoden beherrschbar.

Der Baugrund für die OFA befindet sich oberhalb des Grundwassers (Fig. 3‑10). Es ist mit geringen Mengen «Hangsickerwasser» entlang der Felsoberfläche zu rechnen.

Bei den Baugrundverhältnissen für die UTA wird zwischen Zugangsbauwerken und Bauwerken auf Lagerebene unterschieden. Zur Erschliessung der Lagerebene mit den Zugangsbauwerken wird eine Abfolge von ruhig gelagerten, unterschiedlichen Sedimentgesteinen durchörtert, die in den Tiefbohrungen charakterisiert wurden. Sie gehören zu den Gruppen Obere Meeresmolasse, Untere Süsswassermolasse, Malm und Dogger (vgl. Fig. 4‑2), zu dem das ca. 105 m mächtige Wirtgestein Opalinuston gehört, in dem die Bauwerke auf Lagerebene zum Liegen kommen. Im Bereich des Planungsperimeters für den Haupterschliessungsbereich liegt die Mittelebene des Opalinustons auf ca. 800 m unter Terrain. Die Eigenschaften des Wirtgesteins Opalinuston sind in Kap. 4.4 beschrieben. Für die UTA wurden folgende ingenieurgeologische Hauptgefährdungen identifiziert, die mit üblichen bautechnischen Methoden beherrschbar sind:

-

In den Zugangsbauwerken stellen mögliche Bergwasserzutritte in der Molasse und den «Malmkalken»29 die Hauptgefährdung dar. Wasserführende Zonen, können mit geeigneten Vorerkundungsmassnahmen weitgehend detektiert und bautechnisch charakterisiert werden. Darüber hinaus stehen bautechnische Massnahmen zur Verfügung, um allfällige Wasserzutritte auf ein akzeptables Mass zu reduzieren bzw. zu verhindern. Bergwasserzutritte sind deshalb vor allem für den Bau der Zugangsbauwerke relevant. Für die Betriebsphase wird der Ausbau so ausgelegt, dass keine bedeutenden Wasserzutritte erwartet werden. Massnahmen der Vorauserkundung und der Bautechnik, die im Hinblick auf Bergwasserzutritte ergriffen werden können, sind in Nagra (2022) dokumentiert.

-

Beim Bau der Bauwerke auf Lagerebene ist aufgrund der Überlagerung mit Gebirgsverformungen und grossen Gebirgsdrücken zu rechnen. Diese können für die Bau- und Betriebsphase mit bekannten bautechnischen Massnahmen beherrscht werden.

Fig. 3‑10:Geologisches Profil durch den Anlagenperimeter basierend auf Eisenlohr & Müller (2016) und dem geologischen Schichtmodell mit Stand Februar 2022

«Felsenkalke» + «Massenkalk», Schwarzbach-Formation und Villigen-Formation ↩

Die Charakterisierung des Standorts in Bezug auf die Gefährdung von Erdbeben für die Betriebsphase des gTL ist detailliert in Nagra (2024j) gemäss den gesetzlichen und behördlichen Vorgaben dokumentiert. Im Folgenden werden die Ergebnisse zusammenfassend wiedergegeben und bezüglich der Standorteignung bewertet. Die Erdbebengefährdung wird dabei in drei Komponenten gegliedert, die separat betrachtet und bewertet werden:

-

Verschiebungsgefährdung, für den Fall eines Bruches durch Teile der Anlage,

-

Gefährdung durch die Bodenbewegung infolge der Erdbebenwellen,

-

Gefährdung durch geologisch-induzierte Prozesse, die durch Erdbeben hervorgerufen werden können.

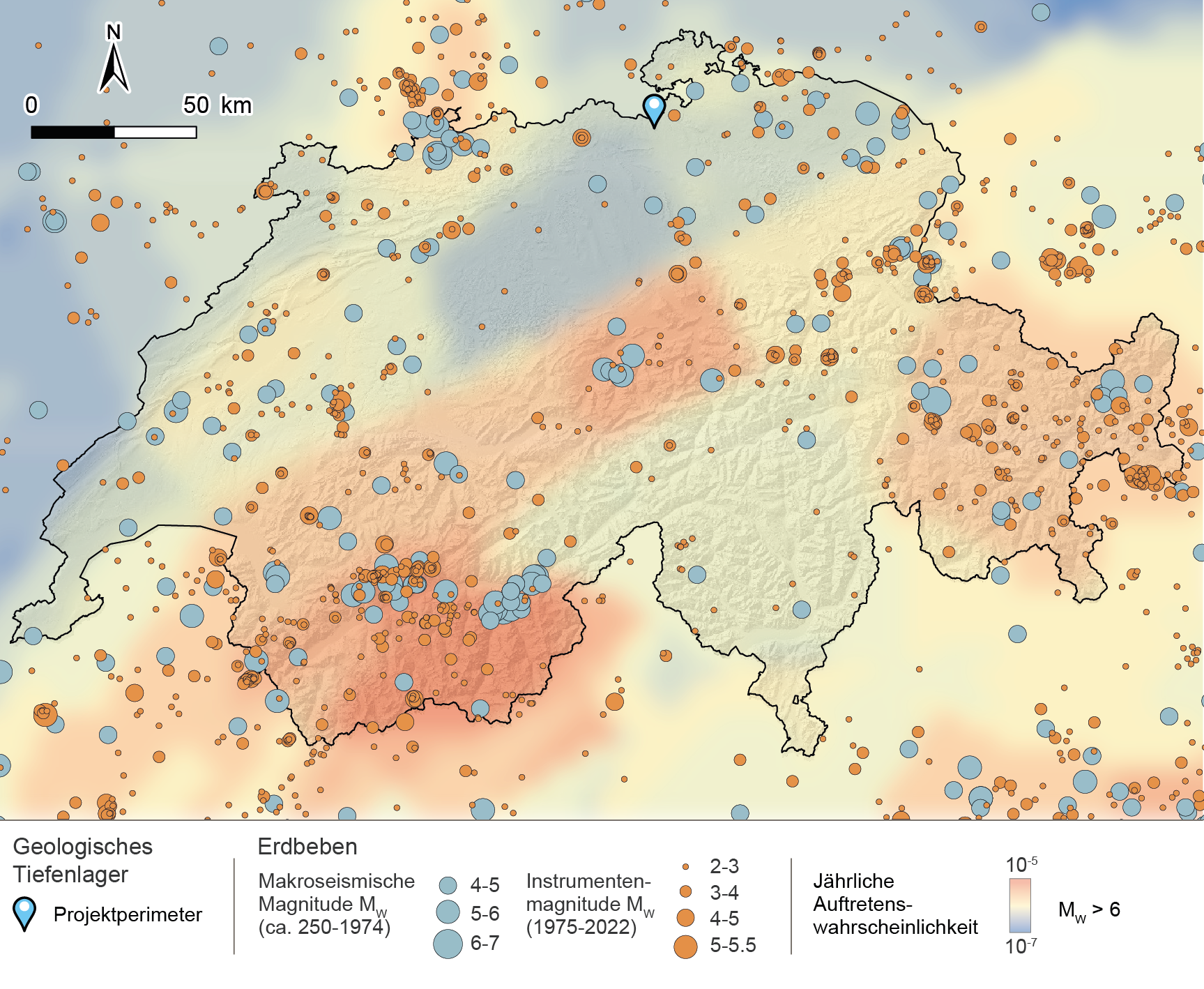

Die instrumentelle, wie historisch belegte Aufzeichnung von Erdbeben in der Schweiz ergeben ein umfassendes Bild der seismischen Aktivität. Demnach ist die Aktivität auf die Zentralschweiz und das Wallis sowie den Oberrheingraben bei Basel konzentriert. Der Standort befindet sich in der seismisch ruhigsten Region der Schweiz (Fig. 3‑11).

Verschiebungsgefährdung

Die Basis für die Beurteilung der Verschiebungsgefährdung am Standort ist die Auswertung der 3D-Seismik (Nagra 2024a). Die Auswertung zeigt keine Störungen, die zu einem Bruch an der Oberfläche im Bereich des Anlagenperimeters oder durch die UTA führen könnten. Des Weiteren lassen sich aus Untersuchungen der Geomorphologie keine Anzeichen von diskreten Versätzen des Weiach-Glattfelden-Eglisau Lineament (vgl. Fig. 4‑3) in der jüngsten geologischen Vergangenheit im Umkreis des Standorts nachweisen (Nagra 2024n). Somit besteht am Standort für die Betriebsphase keine Gefährdung durch einen Bruch an der Oberfläche oder durch Teile der UTA. Die in den Lagerkammern eingelagerten Endlagerbehälter sind zudem bereits während der Betriebsphase durch die zeitnahe Verfüllung und den Verschluss der Lagerkammern ausreichend passiv vor Störfalleinwirkungen geschützt.

Gefährdung durch Bodenbewegung

Die Bestimmung der Erdbebengefährdung durch Bodenbewegungen erfolgt nach dem Modell ENSI-2015 (Roth et al. 2015). Grundlage des ENSI-2015 Modells sind umfassende probabilistische seismische Gefährdungsabschätzungen für die Standorte der Kernkraftwerke in der Schweiz. Für den Standort werden die Resultate des ENSI-2015 Modells für die Quellen und Ausbreitungspfade verwendet. Für die lokale Verstärkung wurden Geschwindigkeitsprofile entwickelt, welche die Gegebenheiten bezüglich der oberflächennahen Schichten am Standort abdecken. Die Erdbebengefährdung durch Bodenerschütterungen wird durch ein Spektrum der Bodenbeschleunigung, die am Standort mit einer Überschreitungshäufigkeit von 10–3 und 10–4 pro Jahr zu charakterisieren ist, spezifiziert. Die Resultate für den Anlagenperimeter sind vergleichbar mit denen anderer Kernanlagen in der Schweiz. Ferner stellt die lokale Situation des flachen Untergrunds keine ungewöhnliche Begebenheit in Bezug auf die seismische Gefährdung dar. Die Gefährdung durch Bodenerschütterungen ist in der UTA geringer als an der Oberfläche, da u. a. die lokale Verstärkung durch weiche Lockersedimente entfällt. Aus den resultierenden Gefährdungsannahmen ergeben sich somit keine besonderen Herausforderungen für eine erdbebensichere Auslegung der Anlagen. In Bezug auf die seismische Gefährdung ist die Standorteignung daher nachgewiesen.

Fig. 3‑11:Darstellung des Schweizer Erdbebenkatalogs (Fäh et al. 2011) inkl. einer Aktualisierung bis einschliesslich 30.09.2023 zusammen mit der modellierten Auftretenswahrscheinlichkeit von Erdbeben mit Magnituden MW ≥ 6 in der Schweiz, basierend auf Einschätzungen von vier Expertengruppen im Rahmen des PRP-Projekts (swissnuclear 2013-15)

In Farbe gezeigt ist die jährliche Auftretenswahrscheinlichkeit eines Erdbebens mit MW ≥ 6 in einem Gebiet von 0.05° Länge × 0.05° Breite (entspricht ca. 21 km2) für Herdtiefen < 15 km. Zum Vergleich sind die effektiv erfassten Erdbeben mit M ≥ 2 bzw. historisch dokumentierte Erdbeben mit M ≥ 4 dargestellt.

Gefährdung durch geologisch-induzierte Prozesse

Die Bewertung der geologisch-induzierten Auswirkungen von Erdbeben auf das geologische Umfeld des Anlagenperimeters erfolgt anhand von bestehenden Baugrundinformationen (vgl. Kap. 3.3.5):

-

Die Fundation der OFA erfolgt auf den tieferen, wenig setzungsanfälligen Schichten. Daher sind auch keine wesentlichen Setzungen im Zusammenhang mit Erdbeben zu erwarten.

-

Bzgl. der Gefahr von gravitativen Massenbewegungen für den Anlagenperimeter in Zusammenhang mit Erdbeben gilt die Bewertung aus Kap. 3.3.2, die zeigt, dass flachgründige, kleinräumige Rutschungen oder Hangmuren nicht vollständig ausgeschlossen werden können, diese aber mit einfachen baulichen und organisatorischen Massnahmen beherrscht werden.

-

Ein Potenzial für Bodenverflüssigung besteht nur in Lockersedimenten, die unterhalb des Grundwasserspiegels liegen und aus sauberen Sanden oder Silten mit schlechter Sortierung, geringer Lagerungsdichte und hoher Empfindlichkeit gegenüber einer Änderung des Wassergehalts bestehen. Im Anlagenperimeter treten nur Lockersedimente unterhalb des Grundwasserspiegels auf, die keine Tendenz zu Bodenverflüssigung aufweisen. Somit sind für den Anlagenperimeter keine relevanten geologisch-induzierten Gefährdungen, die mit Erdbeben in Zusammenhang stehen könnten, bekannt.

Gesamtbeurteilung

Die standortspezifische Erdbebengefährdungsanalyse für die Betriebsphase des gTL zeigt, dass der Standort für den Bau und Betrieb des gTL geeignet ist und der Standort gesamthaft keine Besonderheiten aufweist. Eine Verschiebungsgefährdung kann für die Betriebsphase ausgeschlossen werden. Aus dem geologischen Umfeld ergeben sich keine weiteren Gefährdungen für den Standort im Zusammenhang mit Erdbeben.

Der Standort weist hinsichtlich der Eignung für die Betriebsphase günstige Eigenschaften auf.

Der Standort ist ausreichend gegen Naturgefahren geschützt, da

-

der Baugrund mit üblichen bautechnischen Methoden beherrschbar ist

-

die OFA oberhalb des Grundwassers gebaut wird

-

Hochwasser keine Gefährdung für den Anlagenperimeter darstellt

-

die Neigung des umgebenden Geländes und die Bodenbeschaffenheit unkritisch sind und deshalb Naturgefahren, die durch Hochwasser oder Erdbeben als externes Ereignis ausgelöst werden können, für die Anlage keine Gefährdung darstellen

-

der Untergrund keine Besonderheiten bzgl. seismischer Gefährdung darstellt und eine Verschiebungsgefährdung ausgeschlossen werden kann

-

der Standort durch stabile meteorologische und klimatologische Verhältnisse gekennzeichnet ist und extremwertstatistische Analysen, bei denen auch erwartbare Einflüsse des Klimawandels entsprechend berücksichtigt werden, zeigen, dass für den Standort keine für die Auslegung kerntechnischer Anlagen ungewöhnliche Randbedingungen vorliegen

-

der Gefahr eines auf den Anlagenperimeter übergreifenden Waldbrandes mit ausreichender Distanz der OFA zum Waldrand bzw. mit einer Freihaltung der Reduzierung von Brandlasten begegnet wird.

Im näheren Umfeld sind keine zivilisatorischen Gefährdungsquellen für das gTL auszumachen, da

-

Betriebe, die der Störfallverordnung unterliegen, sich in ausreichend grossem Abstand befinden

-

von militärischen Anlagen und Objekten sowie allfälligen militärischen Aktivitäten in der Umgebung der Anlage (bspw. Transporte) kein Gefährdungspotenzial ausgeht

-

für die Hochdruckgasleitung die entsprechenden Unbedenklichkeitsnachweise für Brand- und Explosionseinwirkung infolge eines Totalversagen der Gasleitung erbracht sind

-

ein unterstellter maximaler Gefahrguttransportunfall (Explosion und Brand) keine Auswirkungen auf das gTL hat

-

sich für alle Grössenklassen heutiger Flugzeuge und Militärmaschinen sehr niedrige Absturzhäufigkeiten ergeben und auch künftig nicht mit einer wesentlich grösseren Anzahl von regionalen Flugbewegungen zu rechnen ist.

Fazit

Die Charakterisierung der Standorteigenschaften und der Einwirkungen von aussen zeigen die sicherheitstechnische Eignung aus dem Blickwinkel natürlicher und zivilisatorischer Gefahren und damit die Eignung des Standorts für den Bau und den Betrieb eines gTL.

Gemäss Art. 13 Abs. 1 Bst. d KEG und Art. 23 Bst. e KEV sowie ENSI (2018a) ist aufzuzeigen, dass auch diejenigen radioaktiven Abfälle, die neu innerhalb des mit dem RBG beantragten Projekts anfallen, entsorgt werden können.

Es ist davon auszugehen, dass die Anlagen des gTL jederzeit, d. h. ausgehend von der Inbetriebnahme bis zum Verschluss, frei von Kontamination sind. Somit fallen während des Betriebs sowie bei der Stilllegung des strahlenschutzrechtlich geregelten Teils der OFA (Nagra 2025d) und dem Verschluss des gTL (Nagra 2021c) keine radioaktiven Abfälle an. Sämtliche beim Vorhaben geologisches Tiefenlager anfallenden Abfälle sind konventioneller Natur.