2. Vorhaben geologisches Tiefenlager (NTB 24-01)

Die mit der Rahmenbewilligung zu treffenden Festlegungen für ein gTL sind in Art. 14 KEG vorgegeben. Sie geben den Rahmen für die weitere Projektentwicklung vor und werden im Dispositiv der Rahmenbewilligung formal festgehalten. Aus Sicht der Nagra könnten die Festlegungen mit der Rahmenbewilligung wie folgt in das Dispositiv übernommen werden:

-

Die Bewilligungsinhaberin (Art. 14 Abs. 1 Bst. a KEG), siehe Nagra (2024k)

-

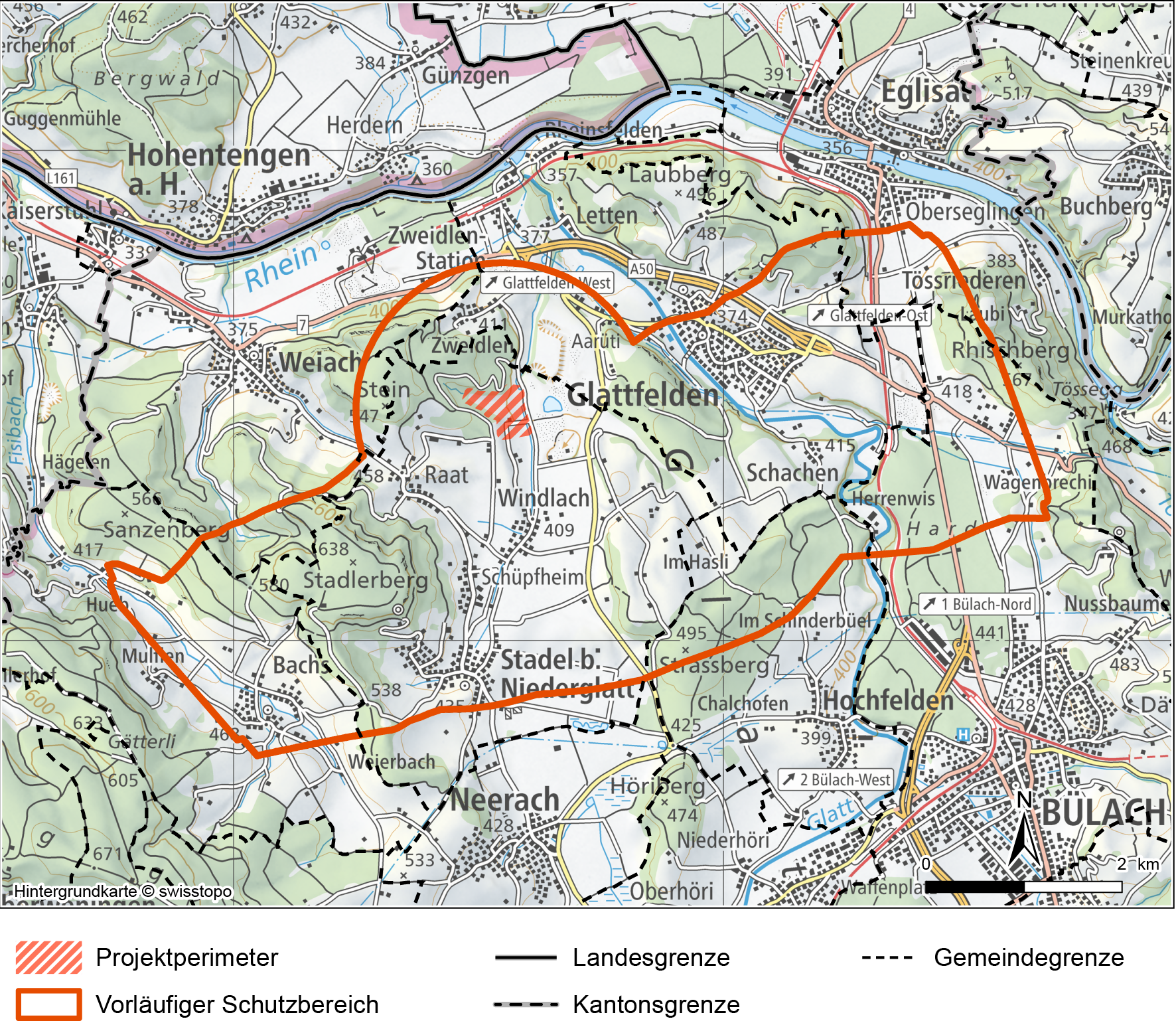

Der Standort (Art. 14 Abs. 1 Bst. b KEG), Kap. 2.1. Dieser umfasst auch den vorläufigen Schutzbereich (Art. 14 Abs. 1 Bst. f Ziff. 2 KEG), Kap. 2.1 und Kap. 5.1

-

Der Zweck der Anlage (Art. 14 Abs. 1 Bst. c KEG), Kap. 2.2

-

Die Grundzüge des Projektes (Art. 14 Abs. 1 Bst. d KEG), Kap. 2.3

-

Die ungefähre Grösse und Lage der wichtigsten Bauten (Art. 14 Abs. 2 KEG), Kap. 2.3.1 und 2.3.2

-

Die Kategorien des Lagergutes (Art. 14 Abs. 2 Bst. b KEG), Kap. 2.3.3

-

Die maximale Lagerkapazität (Art. 14 Abs. 2 Bst. b KEG), Kap. 2.3.4

-

-

Die maximal zulässige Strahlenexposition für Personen in der Umgebung der Anlage (Art. 14 Abs. 1 Bst. e KEG 2003), Kap. 3.2.3

-

Die Eignungskriterien (Art. 14 Abs. 1 Bst. f Ziff. 1 KEG), Kap. 5.2

Im Zusammenhang mit den Festlegungen gemäss Art. 14 KEG wird auf Folgendes hingewiesen: Werden die quantitativen Angaben zur Grösse der wichtigsten Bauten und zur maximale Lagerkapazität bzw. flächenbezogenen Angaben zum Projektperimeter und zum vorläufigen Schutzbereich mit der Rahmenbewilligung gegenüber den Angaben in diesem Bericht reduziert, kann dies zu (erheblichen) Einschränkungen bei der weiteren Projektentwicklung führen. Die Erweiterung der Angaben kann indes den Handlungsspielraum erhöhen.

Weitergehende Festlegungen erfolgen nach KEG im Rahmen der weiteren Bewilligungsverfahren. Somit ist sichergestellt, dass im langen Zeithorizont der Realisierung des gTL als «Jahrhundertprojekt» zukünftige Erfahrungen und der etablierte Stand der Technik berücksichtigt werden können.

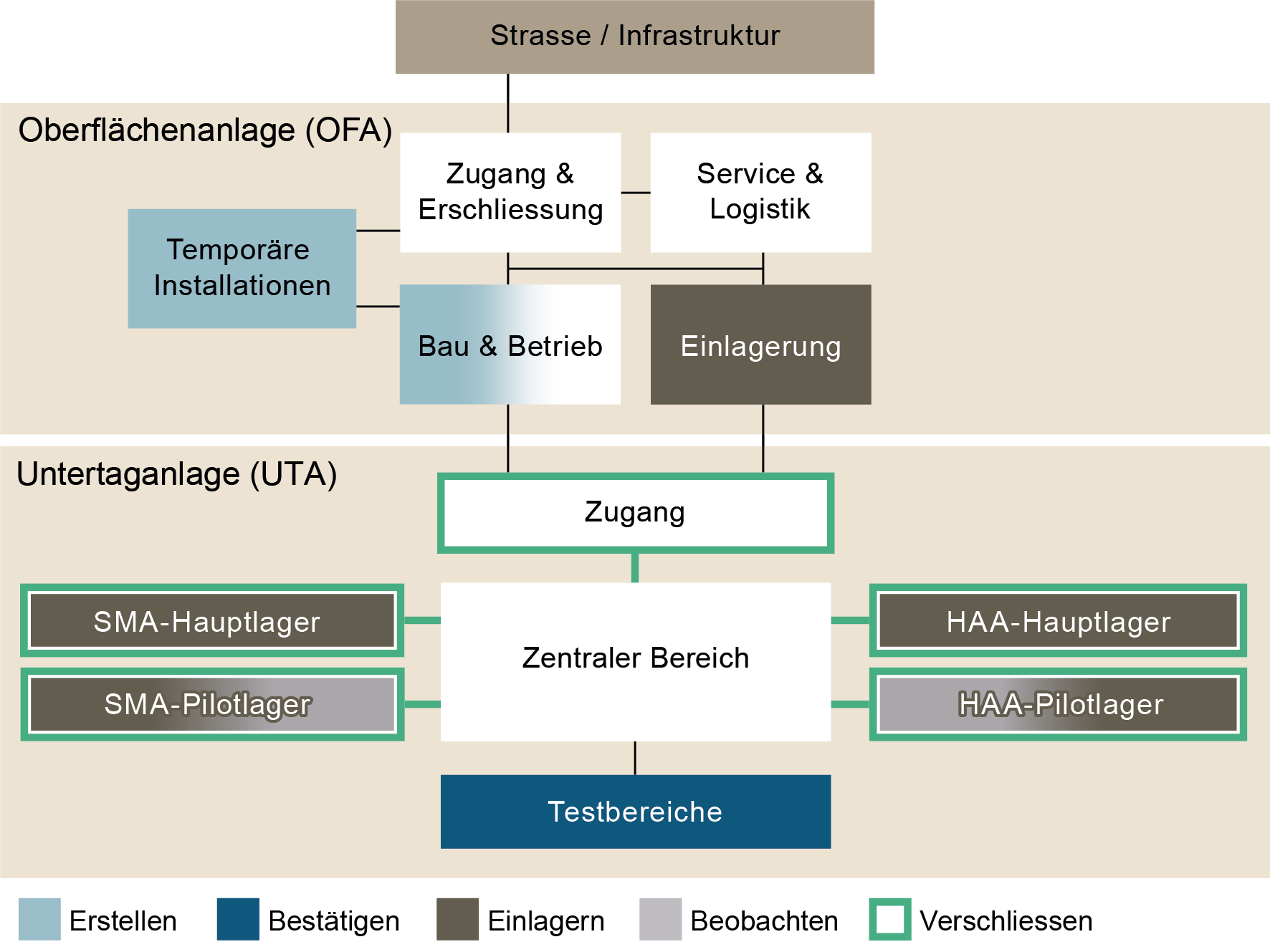

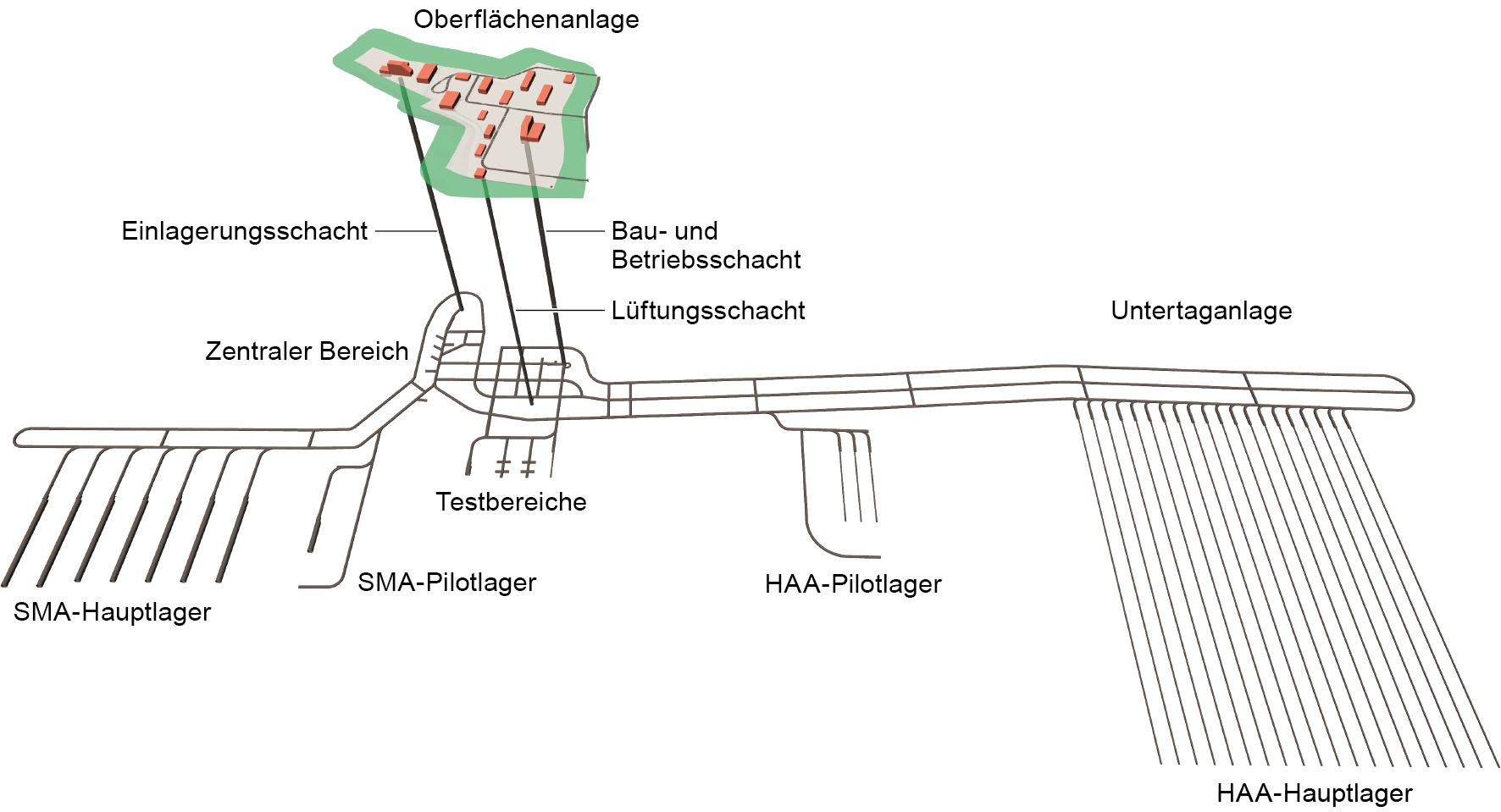

Die Gesamtanlage besteht aus einer Oberflächenanlage (OFA) und einer Untertaganlage (UTA), welche über Zugangsbauwerke miteinander verbunden werden. Die gemäss Art. 64 KEV erforderlichen Elemente eines gTL (Hauptlager, Pilotlager und Testbereich) sind ebenso wie die Zugangsbauwerke Bestandteil der UTA.

Der Standort des gTL umfasst einen Projektperimeter zur Anordnung der OFA sowie einen vorläufigen Schutzbereich für die Umsetzung der UTA.

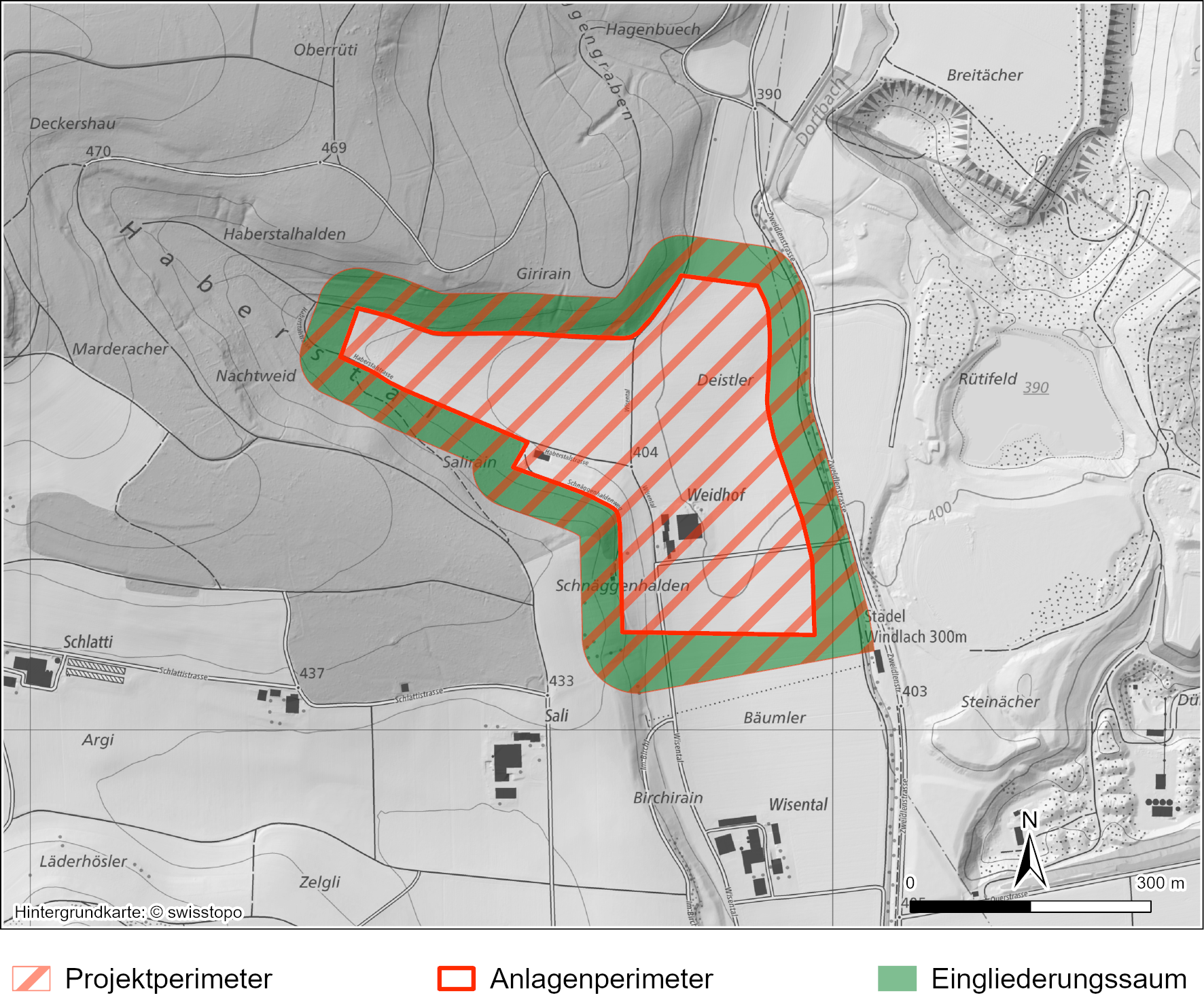

Für die benötigte OFA hat die Nagra als Ergebnis des Partizipationsprozesses im Rahmen des SGT den Standort Haberstal bestimmt (Nagra 2025b). Für die Realisierung der OFA stellt der Projektperimeter (Fig. 2‑1) den raumplanerisch festzulegenden Standort an der Oberfläche dar (Art. 14 Abs. 1 Bst. b KEG). Er besteht aus Anlagenperimeter und Eingliederungssaum. Die Beschreibung des Projektperimeters ist in Kap. 2.3.2 und Kap. 2.4.3 und seine Standorteigenschaften sind in Kap. 3.3 zu finden.

Im Untergrund stellt der vorläufige Schutzbereich (Art. 14 Abs. 1 Bst. f Ziff. 2 KEG) den raumplanerisch festzulegenden bzw. zu schützenden Bereich für die Realisierung der UTA dar. Der vorläufige Schutzbereich ist in Kap. 5.1 und die Standorteigenschaften für den Sicherheitsnachweis der Nachverschlussphase in Kap. 4.3 bis 4.5 beschrieben.

Fig. 2‑1:Übersichtskarte mit dem Projektperimeter und dem Vorschlag für den vorläufigen Schutzbereich

Der Zweck (Art. 14 Abs. 1 Bst. c KEG) des geologischen Tiefenlagers ist die Entsorgung radioaktiver Abfälle.

In den folgenden Unterkapiteln 2.3.1 bis 2.3.4 werden die Grundzüge des Projektes gemäss Art. 14 Abs. 1 Bst. d KEG und Art. 14 Abs. 2 KEG dargelegt.

Als die wichtigsten Bauten der OFA werden die Bereitstellungshalle und die Schachtkopfanlagen3 erachtet.

In der Bereitstellungshalle werden die verpackten Abfälle nach der Anlieferung für die Verbringung nach untertag bereitgestellt. Die Bereitstellungshalle ist so bemessen, dass das gTL auch bei Lieferunterbrüchen oder Unterbrüchen bei der Verbringung von Endlagerbehältern nach untertag weiter betrieben werden kann.

Für den Zugang nach untertag sind mehrere Zugangsbauwerke von der OFA erforderlich. In der exemplarischen Umsetzung wird von drei Schächten mit Schachtkopfanlagen ausgegangen (Kap. 2.4.3). Mit der Rahmenbewilligung wird jedoch weder die Anzahl der Zugangsbauwerke noch deren Art (Schacht oder Rampe) festgelegt.

Die ungefähren Grössen der wichtigsten Bauten der OFA sind in Tab. 2‑1 als Bandbreiten angegeben. Die exakte Dimensionierung der wichtigsten und der anderen für das gTL vorgesehenen Bauten erfolgt im Rahmen des weiteren Bewilligungsverfahrens nach KEG.

Tab. 2‑1: Ungefähre Grösse der wichtigsten Bauten der OFA

|

Bauten |

Funktion |

Länge [m] |

Breite [m] |

Höhe über Terrain [m] |

|---|---|---|---|---|

|

Bereitstellungshalle4 |

Bereitstellung von verpackten Abfallgebinden für die untertägige Einlagerung |

40 – 80 |

30 – 50 |

15 – 25 |

|

Schachtkopfanlagen bzw. Rampenportal5 |

Bau und Betrieb des gTL |

60 – 120 |

40 – 90 |

30 – 45 |

|

Einlagerung radioaktiver Abfälle |

||||

|

Lüftung des geologischen Tiefenlagers |

30 – 50 |

20 – 40 |

10 – 20 (456) |

Als die wichtigsten Bauten der UTA gelten Haupt- und Pilotlager, da in diesen die radioaktiven Abfälle eingelagert werden. Die exemplarische Umsetzung der UTA ist in Kap. 2.4.3 und detailliert in Nagra (2024d) beschrieben.

Für die Grösse der wichtigsten untertägigen Bauten sind der Platzbedarf für die exemplarische Umsetzung gemäss aktuellem Lagerkonzept, die laterale Ausdehnung des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs und Platzreserven für die Projektentwicklung und Unvorhergesehenes (ENSI 2018a) relevant. Der Flächenbedarf beträgt unter Berücksichtigung dieser Platzreserven gemäss Kap. 3.1.6 von Nagra (2024f) rund 10 km2. Zur Bestimmung einer abdeckenden Grösse für die wichtigsten untertägigen Bauten muss die maximale Lagerkapazität berücksichtigt werden (Kap. 2.3.4 und Anhang A). Wird die maximale Lagerkapazität vollumfänglich in Anspruch genommen, verdoppelt sich der Platzbedarf unter Berücksichtigung von Platzreserven und beträgt somit maximal 20 km2. Die exakte Dimensionierung der UTA erfolgt im Rahmen des weiteren Bewilligungsverfahrens nach KEG.

bzw. die Schachtkopfanlagen und ein Rampenportal ↩

Anstatt einer Bereitstellungshalle sind auch mehrere Gebäude denkbar, die im Rahmen der Gesamtgrösse realisiert werden. ↩

Verändert sich die Anzahl der Zugänge, so ändert sich auch die Anzahl wichtigster Bauten. ↩

Für den Fall, dass ein Förderturm / Fortluftkamin benötigt wird. ↩

Die wichtigsten Bauten der OFA kommen im Anlagenperimeter (ca. 0.13 km2) zu liegen. Die exakte Platzierung erfolgt im Rahmen des weiteren Bewilligungsverfahrens nach KEG. Zusätzlich zu den wichtigsten Bauten gemäss Art. 14 Abs. 2 KEG werden für den Bau, Betrieb und Verschluss des gTL weitere Bauten an der Oberfläche benötigt. Der Flächenbedarf des Anlagenperimeters ergibt sich aus den Platzanforderungen der auf ihm zu errichtenden Funktionsbereiche mit zugehörigen Bauten, Anlagen, Verkehrs- und Logistikflächen (vgl. Kap. 2.4.2 und ausführlicher in Anhang C von Nagra (2025b)). Die Beschreibung der exemplarischen Umsetzung der OFA findet sich in Kap. 2.4.3 und ausführlicher in Nagra (2024d).

Um den Anlagenperimeter herum befindet sich ein ca. 50 m breiter Eingliederungssaum (ca. 0.11 km2). Im Eingliederungssaum werden u. a. Massnahmen für die Sicherheit und Sicherung des Anlagenperimeters bzw. der Kernanlage sowie für die Landschaftseingliederung und für einen ökologischen Ausgleich umgesetzt7. Sicherheit und Sicherung werden im bewaldeten Bereich des Eingliederungssaums durch einen 30 m breiten Freihaltestreifen (vgl. Fig. 2‑6) erreicht, wodurch auch ein wirksamer Schutz vor Windwurf und Waldbrand gewährleistet wird und die Umgebung der Anlage sicherungstechnisch einsehbar wird (Nagra 2025e). Die exemplarische Umsetzung zeigt Möglichkeiten dazu auf (Nagra 2024d).

Der Anlagenperimeter und der Eingliederungssaum bilden zusammen den Projektperimeter (Fig. 2‑2), der eine Gesamtfläche von ca. 0.24 km2 umfasst.

Die wichtigsten Bauten der UTA kommen in der potenziellen Lagerzone (ca. 22 km2) zu liegen, die in den vorläufigen Schutzbereich (ca. 29 km2) integriert ist (vgl. Kap. 5.1.1). Die exakte Platzierung erfolgt im Rahmen des weiteren Bewilligungsverfahrens nach KEG.

Fig. 2‑2:Projektperimeter mit Anlagenperimeter und Eingliederungssaum

Die Möglichkeiten der landschaftlichen Eingliederung und die davon betroffenen raumplanerischen Aspekte sind in Nagra (2025b) beschrieben. ↩

Für die Beschreibung der radioaktiven Abfälle werden die Kategorien gemäss Art. 51 KEV verwendet. Sie basieren auf den physikalischen Eigenschaften der in der Schweiz vorkommenden radioaktiven Abfälle:

-

Hochaktive Abfälle (HAA) umfassen abgebrannte Brennelemente (BE), die nicht weiter verwendet werden, sowie verglaste Spaltproduktlösungen aus der Wiederaufarbeitung (WA-HAA) von abgebrannten Brennelementen

-

Alphatoxische Abfälle (ATA) sind Abfälle, deren Gehalt an Alphastrahlern den Wert von 20'000 Bq/g konditionierter Abfall übersteigt

-

Schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) sind alle anderen radioaktiven Abfälle

Diese drei Abfallkategorien werden im gTL entsorgt und stellen somit das Lagergut des gTL dar (Art. 14 Abs. 2 Bst. b KEG). Wo im gTL die einzelnen Abfallkategorien zu liegen kommen, ist in nachfolgenden Bewilligungsschritten festzulegen. Damit wird der erforderliche Handlungsspielraum für eine zweckorientierte Einlagerung über die Rahmenbewilligung hinaus bewahrt.

Für das RBG ist dem Sicherheitsnachweis der Nachverschlussphase, wie in ENSI (2018a) gefordert, eine beispielhafte Abfallzuteilung auf unterschiedliche Lagerteile zugrunde gelegt, bei der SMA und ATA dem SMA‑Lagerteil und HAA dem HAA-Lagerteil zugeordnet sind (Nagra 2024b).

Das modellhafte Inventar für radioaktive Materialien (MIRAM) wurde für das RBG gemäss den Anforderungen aus ENSI (2018a) aktualisiert und in Nagra (2023c) dokumentiert. MIRAM spiegelt das realistische, erwartete Inventar wider. In Nagra (2023c) wurde in Anlehnung an Nagra (2021a) für die bestehenden Kernkraftwerke KKB, KKG und KKL eine 60-jährige Betriebszeit unterstellt. KKM hat im Jahr 2019 den 47-jährigen Leistungsbetrieb eingestellt und wird aktuell zurückgebaut. Das erwartete unverpackte Gesamtvolumen des gesamten Abfallinventars liegt gemäss Nagra (2023c) bei 44'850 m3 und setzt sich zusammen aus:

-

Abfallkategorie HAA: 1'550 m3 unverpacktes Abfallvolumen

-

Abfallkategorie SMA: 43'000 m3 unverpacktes Abfallvolumen

-

Abfallkategorie ATA: 300 m3 unverpacktes Abfallvolumen

Im Rahmen der Grundzüge des Projektes wird mit der Rahmenbewilligung die maximale Lagerkapazität gemäss Art. 14 Abs. 2 Bst. b KEG festgelegt. Die maximale Lagerkapazität ist im Gegensatz zum erwarteten Inventar als sog. Höchstvolumen (Botschaft KEG 2001, 2766 f.) zu verstehen, welches das gTL im Rahmen der rechtsgültigen Rahmenbewilligung aufnehmen darf. Die maximale Lagerkapazität umfasst zusätzliche Planungsreserven, die bei Eintritt bestimmter Ereignisse anfallen können (u. a. Verlängerung der Betriebszeiten der Kernkraftwerke, verlängerte Einlagerung von radioaktiven Abfällen aus Medizin, Industrie und Forschung (MIF) ins gTL, betriebsbedingte Abweichungen bei der Abfallbehandlung, allfällige Änderungen gesetzlicher Grenzwerte) und zu grösseren Abfallvolumina führen würden.

Als Richtgrösse wird dem gTL die folgende maximale Lagerkapazität zu Grunde gelegt:

-

Abfallkategorie HAA: 2'500 m3 unverpacktes Abfallvolumen

-

Abfallkategorie SMA: 100'000 m3 unverpacktes Abfallvolumen

-

Abfallkategorie ATA: 600 m3 unverpacktes Abfallvolumen

Die Herleitung dieser Vorschläge für die maximale Lagerkapazität ist in Anhang A erläutert. In Anhang A werden zudem die Auswirkungen auf die Langzeitsicherheit und den Platzbedarf des gTL dargelegt, die sich aus einer Ausnutzung der maximalen Lagerkapazität allfällig ergeben.

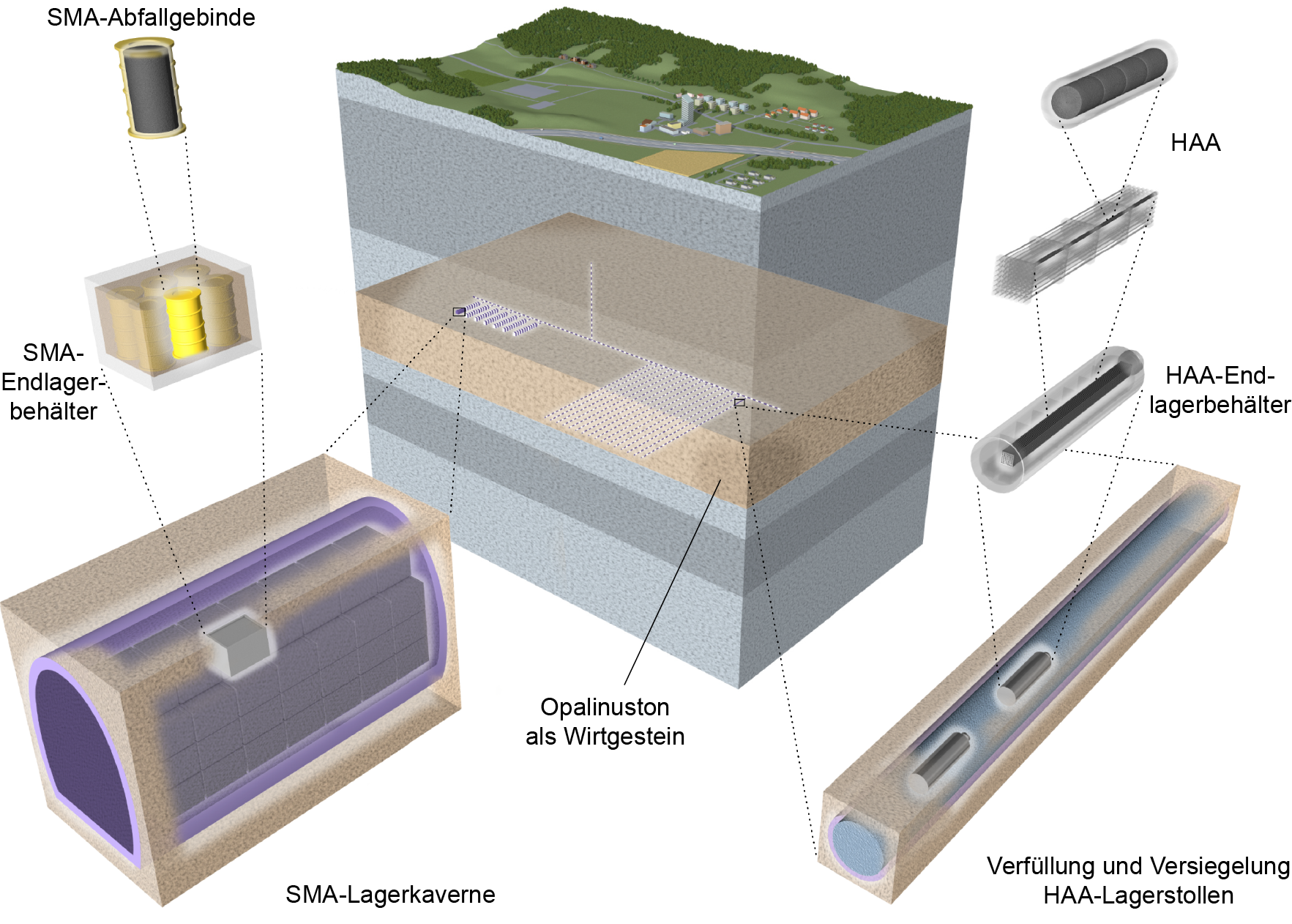

Die nachfolgende Beschreibung ist eine exemplarische Umsetzung des Vorhabens auf Stufe Konzept. Sie stellt die Grundlage der sicherheitstechnischen Bewertung für den Nachweis der Standorteignung für einen sicheren und zweckmässigen Betrieb des gTL sowie für eine sichere Nachverschlussphase dar. Die exemplarische Umsetzung des gTL beruht auf dem aktuellen Sicherheits- und Lagerkonzept (vgl. Kap. 4.1), welches aus einem bezüglich Langzeitsicherheit optimierten Mehrfachbarrierensystem (Fig. 2‑3) besteht, und wurde aus den Auslegungsgrundsätzen von Art. 11 Abs. 2 KEV abgeleitet. Dabei sind auch die Bestimmungen von Art. 64 bis 69 KEV berücksichtigt. Die exemplarische Umsetzung berücksichtigt sowohl die Anforderungen an die Langzeitsicherheit als auch die Anforderungen an den Bau und den Betrieb sowie die Beobachtungsphase8 bzw. die Überwachung. Für eine ausführlichere Dokumentation der exemplarischen Umsetzung der Gesamtanlage wird auf Nagra (2024d) verwiesen.

Fig. 2‑3:Das aktuelle Sicherheits- und Lagerkonzept für die Nachverschlussphase

HAA rechts und SMA links.

Die Beobachtungsphase beginnt nach Abschluss der Einlagerungsphase und endet mit der Verschlussverfügung. ↩

Fünf wesentliche Tätigkeiten beschreiben den Ablauf der Realisierung des Vorhabens (Fig. 2‑4). Im Phasenmodell aus ENSI (2023a) sind diese Tätigkeiten der Bauphase (Erstellen) und der Betriebsphase (Bestätigen, Einlagern, Beobachten, Verschliessen) zugeordnet. Die Tätigkeiten fassen übergeordnete Anforderungen an die Funktionsbereiche (Fig. 2‑5) zusammen, bilden die vorgesehenen Phasen und Bewilligungsschritte ab und setzen so die Vorgaben der Kernenergiegesetzgebung um9.

Fig. 2‑4:Abfolge der fünf wesentlichen Tätigkeiten zur Realisierung des Vorhabens gTL

Fig. 2‑5:Funktionsbereiche der Gesamtanlage des gTL

Die Farbe der Funktionsbereiche ordnet die wesentlichen Tätigkeiten zu. Weisse Funktionsbereiche dienen allen Tätigkeiten. Gemäss gegenwärtigen Verschlusskonzept (Nagra 2021c) sind im zentralen Bereich und den Testbereichen keine Versiegelungsbauwerke sondern Verfüllungen geplant.

Zeitliche Angaben zur Realisierung bzw. der Realisierungsplan mit seinen Realisierungsphasen und dem entsprechenden Arbeitsprogramm findet sich im Entsorgungsprogramm, welches alle 5 Jahre aktualisiert wird. ↩

Die Gesamtanlage wird, abgestimmt auf die fünf wesentlichen Tätigkeiten, modular in Funktionsbereiche unterteilt, die in Fig. 2‑5 dargestellt sind. Die Funktionsbereiche verteilen sich auf OFA und UTA, wobei die Zugangsbauwerke der UTA zugeordnet sind.

Die OFA dient der Annahme der radioaktiven Abfälle und stellt Flächen für die Erschliessung, den Bau und den Betrieb bereit.

In der UTA findet als erstes das Bestätigen statt. Das Bestätigen umfasst einerseits die Demonstration sicherheitsrelevanter Techniken (z. B. die Rückholbarkeit) im Hinblick auf die Betriebsphase und andererseits die Erfüllung der Eignungskriterien. Anschliessend erfolgt das Einlagern in den Hauptlagern und einer kleinen repräsentativen Abfallmenge in den Pilotlagern. Letztere dienen anschliessend der Beobachtung. Der zentrale Bereich dient dauerhaft allen Tätigkeiten in der UTA und erfüllt logistische Funktionen. Der Zugang verbindet UTA und OFA und dient daher ebenfalls allen Tätigkeiten.

Die exemplarische Umsetzung für das RBG zeigt, wie die Funktionsbereiche in Bauten und Anlagen umgesetzt werden können und ordnet dazu die Gebäude und Anlagen der OFA auf dem Anlagenperimeter (vgl. Fig. 2‑2) und die UTA im vorläufigen Schutzbereich (vgl. Fig. 2‑1) an. Eine ausführlichere Beschreibung der exemplarischen Umsetzung der Gesamtanlage gibt Nagra (2024d).

Oberflächenanlage

Die OFA umfasst im Wesentlichen fünf sog. Funktionsbereiche:

-

Einlagerung

-

Service & Logistik

-

Bau & Betrieb

-

Temporäre Installationen

-

Zugang & Erschliessung

Die Funktionsbereiche der OFA (z. B. die temporären Installationen und Bau & Betrieb) sind nicht als scharf abgegrenzte Flächen zu verstehen und können sich phasenweise auch überlappen.

Der Funktionsbereich «Einlagerung» grenzt die Handhabung der radioaktiven Abfälle räumlich ab und ist als Sicherungsareal geschützt im Westen angeordnet (Fig. 2‑6). Hier befindet sich der Einlagerungsschacht, die Bereitstellungshalle und an der Grenze zum konventionellen Areal die Sicherungsschleuse und die Sicherungszentrale sowie die Aufbereitungsanlage für das Verfüll- und Versiegelungsmaterial. Im konventionellen Areal liegen die Funktionsbereiche «Bau und Betrieb», «Zugang und Erschliessung», «temporäre Installationen» und «Service und Logistik». Auf dem Funktionsbereich «Bau und Betrieb» sind, aus Sicherheitsgründen räumlich getrennt, die Schachtkopfanlagen des Lüftungsschachts und des Bau- und Betriebsschachts platziert. «Zugang und Erschliessung» stellt die Schnittstelle zur Umgebung des Standorts dar und verbindet alle Funktionsbereiche untereinander. Der Funktionsbereich «temporäre Installationen» befindet sich v. a. im Südosten des Anlagenperimeters, aber auch im übrigen konventionellen Areal und stellt temporäre Installationsflächen für den Bau sowie den Rückbau und Verschluss zur Verfügung. «Service und Logistik» erfüllt systemübergreifende Funktionen und grenzt daher an alle weiteren Funktionsbereiche.

Der Projektperimeter liegt in einer strassenverkehrstechnisch gut erschlossenen Umgebung (vgl. Kap. 3.3.1).

Fig. 2‑6:Exemplarische Umsetzung der OFA mit wichtigsten Bauten (vgl. Tab. 2‑1), Sicherungsareal und ausgewählter weiterer Bauten, Anlagen und Areale

Auf dem Anlagenperimeter werden je nach zeitlich änderndem Bedarf für Bau und Betrieb notwendige weitere Bauten und Anlagen angeordnet, die in der Figur nur ansatzweise angedeutet sind. Anhang C in Nagra (2025b) zeigt ein Beispiel für eine detaillierte exemplarische Anordnung von Bauten und Funktionsflächen für die raumplanerische Beurteilung.

Untertaganlage

Die UTA umfasst das gemäss Art. 64 KEV erforderliche Hauptlager zur Einlagerung der radioaktiven Abfälle mit entsprechendem Pilotlager sowie Testbereiche. Die UTA wird in der exemplarischen Umsetzung für das RBG so ausgelegt, dass die HAA- und SMA-Lagerteile räumlich getrennt sind und die Sicherheit in der Betriebsphase10 und der Nachverschlussphase (vgl. Kap. 4.6.3) gewährleistet ist. Die Pilotlager sind ein eigenständiger, vom Hauptlager räumlich und hydraulisch abgetrennter Teil des gTL und entsprechen in ihrer Auslegung und den geologischen und hydrogeologischen Verhältnissen dem jeweiligen Hauptlager. Die Testbereiche werden gemäss Art. 65 KEV so ausgelegt, dass die sicherheitsrelevanten Techniken erprobt werden können. Zusätzlich sind für die Gewährleistung des Baus und Betriebs der UTA ein zentraler Bereich sowie Zugänge für die Verbindung der UTA zur OFA notwendig. Aus baulichen, betrieblichen und sicherheitstechnischen Gründen sind mehrere funktional getrennte Zugänge erforderlich. Fig. 2‑7 zeigt die exemplarische Umsetzung der UTA mit einer möglichen Ausgestaltung des Zugangs nach untertag in Form von drei Schächten.

In Nagra (2023a) wird gezeigt, dass die bautechnische Machbarkeit der UTA unter Verwendung von konventionellen und im Untertagbau bekannten Bauverfahren gewährleistet ist.

Fig. 2‑7:Exemplarische Umsetzung der Gesamtanlage

Blickrichtung Norden.

Die UTA wird in der exemplarischen Umsetzung für das RBG so ausgelegt, dass der Bau des HAA-Lagerteils räumlich getrennt zum Betrieb (zur Einlagerung) des SMA-Lagerteils erfolgen kann. ↩

Das Einlagern stellt eine zentrale Tätigkeit in der Gesamtanlage dar, worauf im Folgenden näher eingegangen wird. Für weitere Ausführungen wird auf Nagra (2024d) verwiesen. Zum Einlagern gehören die tatsächliche Einlagerung der radioaktiven Abfälle, das Verfüllen und der Verschluss der Lagerkammern11. Gemäss gegenwärtiger Planung werden die Abfälle verpackt im Funktionsbereich «Einlagerung» in die Bereitstellungshalle angeliefert und dort für die Verbringung nach untertag bereitgestellt. Sie werden durch den Einlagerungsschacht in die UTA transportiert, durch den zentralen Bereich zu den Haupt- und Pilotlagern gebracht und dort eingelagert. Begleitend wird die Verfüllung der Lagerkammern eingebracht. Ist eine Lagerkammer verfüllt, so wird sie verschlossen. Mit dem Verschluss aller Lagerkammern ist die Einlagerung abgeschlossen.

Bei der Einlagerung sind Anforderungen der nuklearen Sicherheit (inkl. des Strahlenschutz) und der Sicherung (inkl. Safeguards) zu erfüllen, welche in Kap. 3.1 und 3.2 respektive in Nagra (2025e) beschrieben sind.

Die Auslegung für die Einlagerung geht gemäss derzeitiger Planung und modellhaften Annahmen von einem Durchsatz von ca. 800 SMA-Endlagerbehältern und ca. 200 HAA-Endlagerbehältern pro Jahr aus. Mit diesem Durchsatz lässt sich das heute realistisch erwartete Inventar (Nagra 2023c) in je rund 15 Jahren in den jeweiligen Lagerteilen sicher einlagern.

Zum Betrieb gehören auch die Tätigkeiten Bestätigen, Beobachten und Verschliessen sowie die bauliche Erhaltung als Hintergrundtätigkeit für die Gewährleistung der Zuverlässigkeit der Gesamtanlage. Aus bereits erstellten konventionellen Übertage- und Untertagbauwerken existiert eine breite Erfahrung und der konventionelle Betrieb wird im gTL gemäss Stand der Technik umgesetzt.

Lagerkammer ist der Oberbegriff für Lagerstollen im HAA-Lagerteil und Lagerkaverne im SMA-Lagerteil. ↩

Das Baugesuch wird gemäss aktuellem Realisierungsplan (Nagra 2021a) innerhalb von ca. 5 Jahren nach Rechtsgültigkeit der Rahmenbewilligung eingereicht. Die durch den Bundesrat festzulegende Frist für die Einreichung des Baugesuchs (Art. 14 Abs. 3 KEG) muss indes auch mögliche zukünftige Entwicklungen bzw. unvorhersehbare Veränderungen abdecken:

-

Die Arbeiten nach rechtsgültiger Rahmenbewilligung bis zur Einreichung des Baugesuchs (u. a. allfällige Erkundungsbohrungen für die Zugänge nach untertag, Ausarbeitung des Baugesuchs, erste technische Spezifikationen für Ausschreibungen und die Bauvorbereitung) sind aufeinander abzustimmen. Dafür muss bei allfälligen Verzögerungen ausreichend Zeit zur Verfügung stehen.

-

Der Realisierungsplan für das gTL wird alle 5 Jahre im Entsorgungsprogramm der Entsorgungspflichtigen dargelegt und begutachtet. Er kann sich aus mehreren Gründen ändern. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass im weiteren Verfahren Rechtsmittel ergriffen werden, es zu Änderung des gesetzlichen Rahmens kommt oder sich unvorhersehbare Veränderungen (z. B. infolge gesellschaftspolitischer Anliegen oder Ereignisse bei Tiefenlagerprojekten im Ausland) mit Auswirkungen auf den Realisierungsplan ergeben.

Mit einer Frist von 25 Jahren bis zur Einreichung des Baugesuchs wird möglichen zukünftigen Entwicklungen Rechnung getragen.