4. Sicherheitsnachweis für die Nachverschlussphase (NTB 24-01)

In diesem Kapitel wird entsprechend der Präzisierung der sicherheitstechnischen Vorgaben für Etappe 3 des SGT (ENSI 2018a) der Sicherheitsnachweis für die Nachverschlussphase gemäss den Vorgaben von KEG, KEV und ENSI-G03 (ENSI 2023a) für das gTL am gewählten Standort dokumentiert. Es werden die Eigenschaften und Funktionen des Mehrfachbarrierensystems sowie des Standorts dargestellt und aufgezeigt, wie sie zur Gewährleistung der Sicherheit der Nachverschlussphase beitragen (Kap. 4.2 bis 4.5). Mittels Sicherheitsanalysen werden das Langzeitverhalten des gTL und die daraus resultierenden radiologischen Auswirkungen untersucht (Kap. 4.6). Der Schutz von Mensch und Umwelt wird beim Sicherheitsnachweis für die Nachverschlussphase anhand der Einhaltung der Schutzkriterien gemäss ENSI (2023a) dargelegt (Kap. 4.6.5). Der Sicherheitsnachweis führt Berechnungen und unterstützende Argumente zu einer Gesamtbewertung zusammen (Kap. 4.7), mit der der Nachweis der Standorteignung und der Langzeitsicherheit erfolgt. Des Weiteren wird gezeigt, dass die Auslegungsgrundsätze gemäss Art. 11 KEV sowie die Bestimmungen von Art. 67 und Art. 69 KEV erfüllt werden.

Der Nachweiszeitraum für die Langzeitsicherheit beträgt für HAA gemäss ENSI (2023a) eine Million Jahre und wird beim Sicherheitsnachweis für die Nachverschlussphase auf das gesamte gTL angewandt (Nagra 2024v, Nagra 2024b).

Das Sicherheitskonzept für die Nachverschlussphase gibt vor, wie der dauernde Schutz von Mensch und Umwelt durch das gestaffelte Mehrfachbarrierensystem bestehend aus technischen und geologischen Barrieren sichergestellt wird. Das aktuelle Lagerkonzept beschreibt die einzelnen Barrieren und ihre Eigenschaften, einschliesslich ihrer Wechselwirkungen. Das Sicherheitskonzept und das Lagerkonzept sind somit eng miteinander verknüpft und werden gemeinsam als Sicherheits- und Lagerkonzept bezeichnet (vgl. Fig. 2‑3), welches in Nagra (2024v) und Nagra (2024ab) beschrieben ist. Das aktuelle Sicherheits- und Lagerkonzept ist national und auch international anerkannt.

Das Sicherheitskonzept definiert fünf Sicherheitsfunktionen30, die das gTL für die Gewährleistung der Langzeitsicherheit einhalten muss:

-

Isolation der radioaktiven Abfälle von der Erdoberfläche

-

Vollständiger Einschluss der Radionuklide für eine gewisse Zeit

-

Immobilisierung, Rückhaltung und langsame Freisetzung der Radionuklide

-

Kompatibilität der Elemente des Mehrfachbarrierensystems und der radioaktiven Abfälle untereinander und mit anderen Materialien

-

Langzeitstabilität des Mehrfachbarrierensystems bezüglich geologischer und klimatischer Langzeitentwicklungen

Das Mehrfachbarrierensystem stellt zusammen mit der Tiefenlage des gTL in einer stabilen geologischen Situation sicher, dass das gTL unter Berücksichtigung seiner zeitlichen Entwicklung und der verbleibenden Ungewissheiten im Nachweiszeitraum die notwendigen Sicherheitsfunktionen erfüllt. Das Mehrfachbarrierensystem besteht aus gestaffelten, passiv und verschiedenartig wirkenden technischen und geologischen Barrieren zum Einschluss und zur Rückhaltung der im gTL eingelagerten radioaktiven Stoffe. Abfallmatrix, Endlagerbehälter, Verfüllung und Verschlusssystem bilden die technischen Barrieren. Die geologischen Barrieren bilden das geologische Umfeld des gTL, das zur Rückhaltung der Radionuklide beiträgt. Dabei stellen das Wirtgestein und die Rahmengesteine den einschlusswirksamen Gebirgsbereich (EG) dar. Das Mehrfachbarrierensystem ist redundant ausgelegt und sorgt für die passive Sicherheit, so dass das gTL nach Verschluss nicht gewartet und überwacht werden muss.

Den geologischen Barrieren wird vor allem aufgrund der sehr günstigen Eigenschaften und Langzeitstabilität des Wirtgesteins Opalinuston und seiner Rahmengesteine eine vorrangige Bedeutung beim Sicherheitskonzept zugeschrieben. Um die Barriereeigenschaften der geologischen Barriere möglichst wenig durch den Bau und die Einlagerung der radioaktiven Abfälle zu stören, werden die Lagerteile und technischen Barrieren so ausgelegt, dass sie mit der geologischen Barriere sowie untereinander kompatibel und auf die jeweiligen Abfallkategorien abgestimmt sind.

Die Tiefe des gTL und seine Lage in einer stabilen geologischen Umgebung sorgen dafür, dass geologische Prozesse und Entwicklungen an der Oberfläche und beim Klima die Eigenschaften des Mehrfachbarrierensystem nicht gefährden. Ausserdem wurde bei der Standortsuche im Rahmen des SGT bestehenden Nutzungen des geologischen Untergrunds und nutzungswürdigen Ressourcen, die in einem für die Schweiz besonderen Mass vorkommen, ausgewichen31.

Die Sicherheitsfunktionen für die Nachverschlussphase des gTL sind nicht zu verwechseln mit den Sicherheitsfunktionen für Kernkraftwerke gemäss Art. 10 KEV. ↩

Das gTL wird dennoch so ausgelegt, dass die Auswirkungen von allfälligen unbeabsichtigten menschlichen Eingriffen auf das Sicherheitskonzept begrenzt würden. ↩

In diesem Kapitel werden, wie in ENSI (2023a) gefordert, die Wirkungsweise, das Rückhaltevermögen und die Robustheit der technischen Barrieren, sowie die erwartete Entwicklung der technischen Barrieren dargelegt. Es werden die Funktionen der technischen Barrieren des Mehrfachbarrierensystems aufgezeigt und wie sie zur Gewährleistung der Sicherheit der Nachverschlussphase beitragen. Ausführliche Beschreibungen befinden sich in Kap. 6 von Nagra (2024v) und Kap. 3 von Nagra (2024ac).

Hochaktiver Abfall (HAA) ist bei der Einlagerung in einer festen, stabilen Matrix eingebunden. Für abgebrannte Brennelemente (BE) ist dies der schwer lösliche Brennstoff selbst, bestehend aus den abgebrannten Brennelementen aus keramischem Brennstoff, als Pellet gestapelt in Hüllrohren. Hochaktive Abfälle aus der Wiederaufarbeitung (WA-HAA) liegen hingegen in Glas eingeschmolzen vor und sind in Edelstahl-Kokillen verfüllt. Der Grossteil des Radionuklidinventars bleibt in der chemisch stabilen und schwer löslichen Abfallmatrix fixiert, wodurch sie zur Immobilisierung und Rückhaltung der Radionuklide beiträgt. Aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften ist die HAA-Abfallmatrix ausserdem kompatibel mit den anderen Komponenten des Barrierensystems. Ausführlichere Darstellungen zur Funktion der HAA-Abfallmatrix finden sich in Kap. 6.1.3 von Nagra (2024v) und Kap. 3.1 von Nagra (2024ac).

Die HAA sind in mechanisch und thermisch stabilen sowie sehr langsam korrodierenden Endlagerbehältern verpackt, die in den HAA-Lagerstollen eingelagert werden. Als Material für die Endlagerbehälter ist im aktuellen Konzept, das im Detail in Nagra (2024g) beschrieben ist, Stahl vorgesehen. Die definitive Auslegung der HAA-Endlagerbehälter erfolgt im Rahmen der weiteren Bewilligungsschritte nach KEG.

Entsprechend der behördlichen Vorgaben aus ENSI (2023a) schliessen die Endlagerbehälter die HAA für mindestens tausend Jahre vollständig ein (Kap. 4.3.3 und Kap. 5 in Nagra 2024g). Durch diesen Einschluss der radioaktiven Materialien wird sichergestellt, dass vor dem Behälterversagen kein Wasserzutritt zu der HAA-Abfallmatrix und keine Radionuklidfreisetzung erfolgt.

Des Weiteren ist die Kompatibilität der Endlagerbehälter zu den anderen Komponenten des Barrierensystems sichergestellt, z. B. durch geringe Gasproduktionsraten (Kap. 5.3 in Nagra 2024w) aufgrund der langsamen Korrosionsraten (Kap. 6.2.3 in Nagra 2024v).

Die technische Barriere, die den HAA-Endlagerbehälter umgibt, ist die Verfüllung der HAA-Lagerstollen, die im aktuellen Sicherheits- und Lagerkonzept aus Bentonit besteht. Bentonit ist ein natürliches Material aus verschiedenen Tonmineralien mit dem Hauptbestandteil Smektit. Der bei der Einbringung noch trockene Bentonit sättigt in den HAA-Lagerstollen mit Porenwasser auf, das aus dem Opalinuston sehr langsam in die Lagerstollen zutritt. Bei der Aufsättigung entwickelt der Bentonit einen Quelldruck und eine sehr geringe hydraulische Durchlässigkeit (Tab. 3-3 und Fig. 3-4 in Nagra 2024ac). Aufgrund des hohen Tonmineralgehalts besitzt er eine hohe Sorptionskapazität (Tab. 3-3 und Kap. 3.3.2 in Nagra 2024ac).

Die Verfüllung der HAA-Lagerstollen sorgt für einen nachhaltigen Schutz der Endlagerbehälter, indem ein geeignetes chemisches und mechanisches Umfeld gebildet wird (Tab. 3-3 und Kap. 3.3.2 in Nagra 2024ac). Sie leitet die Wärme der HAA ab und schützt dadurch sowohl die technischen als auch die geologischen Barrieren vor zu hohen Temperaturen, die nachteilige Effekte auf die Wirksamkeit ihrer Barrierefunktionen hätten (Kap. 3.3.2 und Tab. 3-3 in Nagra 2024ac).

Nach dem Versagen der HAA-Endlagerbehälter trägt die Verfüllung der HAA-Lagerstollen zu der Immobilisierung und Rückhaltung der Radionuklide bei. Dies wird durch einen diffusionsdominierten Radionuklidtransport und eine hohe Sorptionskapazität sichergestellt (Kap. 3.3.2 in Nagra 2024ac). Die Verfüllung der HAA-Lagerstollen wird so ausgeführt, dass die Bestimmungen von Art. 67 KEV eingehalten werden.

SMA und ATA werden in Abfallgebinden konditioniert und in SMA-Endlagerbehälter verpackt, die im aktuellen Sicherheits- und Lagerkonzept aus vorgefertigtem Beton und einer Verfüllung mit Mörtel bestehen. Die SMA-Endlagerbehälter werden in den SMA-Lagerkavernen eingelagert, welche in der konzeptuellen Auslegung mit einem zementbasierten Material verfüllt werden. Die Kavernenverfüllung und SMA-Endlagerbehälter bilden das Nahfeld der SMA-Lagerkavernen.

Das Nahfeld trägt zur Rückhaltung der Radionuklide bei. Die wenigen Radionuklide, die sich in Wasser lösen, werden grösstenteils durch Sorption im Nahfeld zurückgehalten (Tab. 3-4 und Kap. 3.4.2 in Nagra 2024ac).

Das Nahfeld wird so ausgelegt, dass seine Hauptkomponenten untereinander kompatibel sind und sie sowohl zur mechanischen Integrität der Abfallgebinde als auch der Lagerkaverne beitragen. Die Verfüllung der SMA-Lagerstollen wird so realisiert, dass die Bestimmungen von Art. 67 KEV eingehalten werden.

In den SMA-Lagerkavernen wird Gas produziert, das durch Korrosion von Metallen und den Abbau von organischen Stoffen entsteht (Kap. 3 in Nagra 2024w). Die Kavernenverfüllung wird deshalb so ausgelegt, dass sie ausreichend Gasspeichervolumen bereitstellt und eine erhöhte Gaspermeabilität aufweist. Dadurch ist gewährleistet, dass die Funktionen der technischen und geologischen Barrieren während der Gasproduktion erhalten bleiben (Kap. 5 und 6 in Nagra (2024w) sowie Tab. 3-4 und Kap. 3.4.4 in Nagra (2024ac)).

Das Verschlusssystem umfasst im gegenwärtigen Verschlusskonzept (Nagra 2021c) zum einen die verschiedenen Versiegelungsbauwerke der Lagerkammern, der Lagerfeldzugänge und der Zugangsbauwerke und zum anderen die Verfüllungen aller untertägigen Resthohlräume im Wirtgestein. Die Festlegungen zur Auslegung, dem Aufbau und der Materialien der Elemente des Verschlusssystems erfolgen im Rahmen der nächsten Bewilligungsschritte nach KEG. Das Verschlusssystem wird so realisiert, dass die Bestimmungen zum Verschluss von Art. 69 KEV eingehalten werden.

Das Verschlusssystem trägt zur Rückhaltung der Radionuklide bei. Dies wird bei den gelösten Radionukliden dadurch sichergestellt, dass es keinen advektiven Wasserfluss zulässt und Radionuklide durch Sorption zurückhält (Tab. 3-5 und Kap. 3.5.2 in Nagra 2024ac). Die Barrierewirkung wird bei den Versiegelungsbauwerken im gegenwärtigen Verschlusskonzept mittels Dichtelementen aus bentonitbasierten Materialien erzielt (Kap. 4.2 in Nagra 2021c). Für die Verfüllung der restlichen Bauwerke auf Lagerebene (Kap. 6 in Nagra 2021c) können unterschiedliche Materialien verwendet werden, die ein geeignetes Korngefüge und Porosität aufweisen sowie quellfähige tonbasierte und sorbierende Materialien enthalten (z. B. Bentonit-Granulat, Sand-Bentonit-Gemisch, aufbereiteter Opalinuston). Das Verschlusssystem ist hinsichtlich der hydraulischen Barrierewirkung redundant ausgelegt, da die Versiegelungen und Verfüllungen die UTA hintereinander in einer Art «Reihenschaltung» von der Lagerkammer bis zu den Zugangsbauwerken verschliessen (Kap. 4.1 in Nagra 2021c).

Für das in den Lagerkammern, insbesondere im SMA-Lagerteil, entstehende Gas stellt das Verschlusssystem sowohl ein Transport- als auch ein Speichersystem dar, das den Aufbau des Gasdrucks begrenzt und dadurch einen wichtigen Beitrag zur Kompatibilität des Mehrfachbarrierensystems leistet (Tab. 3-5 sowie Kap. 3.5.3 und 3.5.4 in Nagra 2024ac). Die Rückhaltung der gasförmigen Radionuklide wird durch die Versiegelungen der Zugangsbauwerke gewährleistet (Kap. 6.2.3 in Nagra (2024v), Tab. 3.5 in Nagra (2024ac), Kap. 5.4 und 6 in Nagra (2024w)). Diese werden so ausgelegt werden, dass sie eine geringe Durchlässigkeit für Gas aber auch für Wasser32 haben.

Des Weiteren stellen die Versiegelungen der Lagerkammern und Lagerfelder eine Kompartimentalisierung33 sicher und tragen zur Isolation der Abfälle von Mensch und Umwelt bei (Kap. 6.1.7 in Nagra (2024v) und Tab. 3-5 in Nagra (2024ac)). Schon während des Einlagerungsbetriebs dienen die Versiegelungen der Lagerkammern der Sicherheit (u. a. dem Strahlenschutz) sowie der Sicherung, da sie die Zugänglichkeit zu bereits beschickten und verfüllten Lagerkammern verhindern und die passive Sicherheit zeitnah herstellen. Die Versiegelungen der Lagerkammern erfüllen daher schon während der Einlagerungsphase die Anforderungen aus ENSI-G03 (ENSI 2023a) an die Vorkehrungen für einen temporären Verschluss.

Die technischen Barrieren leisten einen wichtigen Beitrag zu den Sicherheitsfunktionen für die Gewährleistung der Langzeitsicherheit. Sie tragen zum sicheren Einschluss sowie zur Immobilisierung und Rückhaltung von Radionukliden bei. Eine weitere wichtige Funktion der technischen Barrieren besteht darin, die Kompatibilität der Komponenten des Mehrfachbarrierensystems untereinander sicherzustellen. Die technischen Barrieren tragen durch ihre mechanischen, chemischen, hydraulischen und thermischen Eigenschaften wesentlich zur langfristigen Stabilität des Barrierensystems bei. Das Verständnis ihrer Wirkung, Funktionsweise und zu erwartenden Entwicklung beruht auf einer soliden wissenschaftlich-technischen Basis. Es liegt ein sorgfältig konzipiertes und dem gegenwärtig etablierten Stand von Wissenschaft und Technik entsprechendes Konzept für die technischen Barrieren vor. Die Auslegung der technischen Barrieren wird im Rahmen des weiteren Bewilligungsverfahren nach KEG stufengerecht weiterentwickelt.

In diesem Kapitel wird die in ENSI (2023a) und ENSI (2018a) geforderte Beschreibung der geologischen Situation dokumentiert. Die Charakterisierung der geologischen Standorteigenschaften beruht auf ausführlichen Untersuchungen und einer umfangreichen, verifizierten Datengrundlage, mit der belastbare Aussagen zur Standorteignung und Langzeitsicherheit getroffen werden können. Detaillierte Beschreibungen sind in Nagra (2024p) und Nagra (2024o) und dokumentiert.

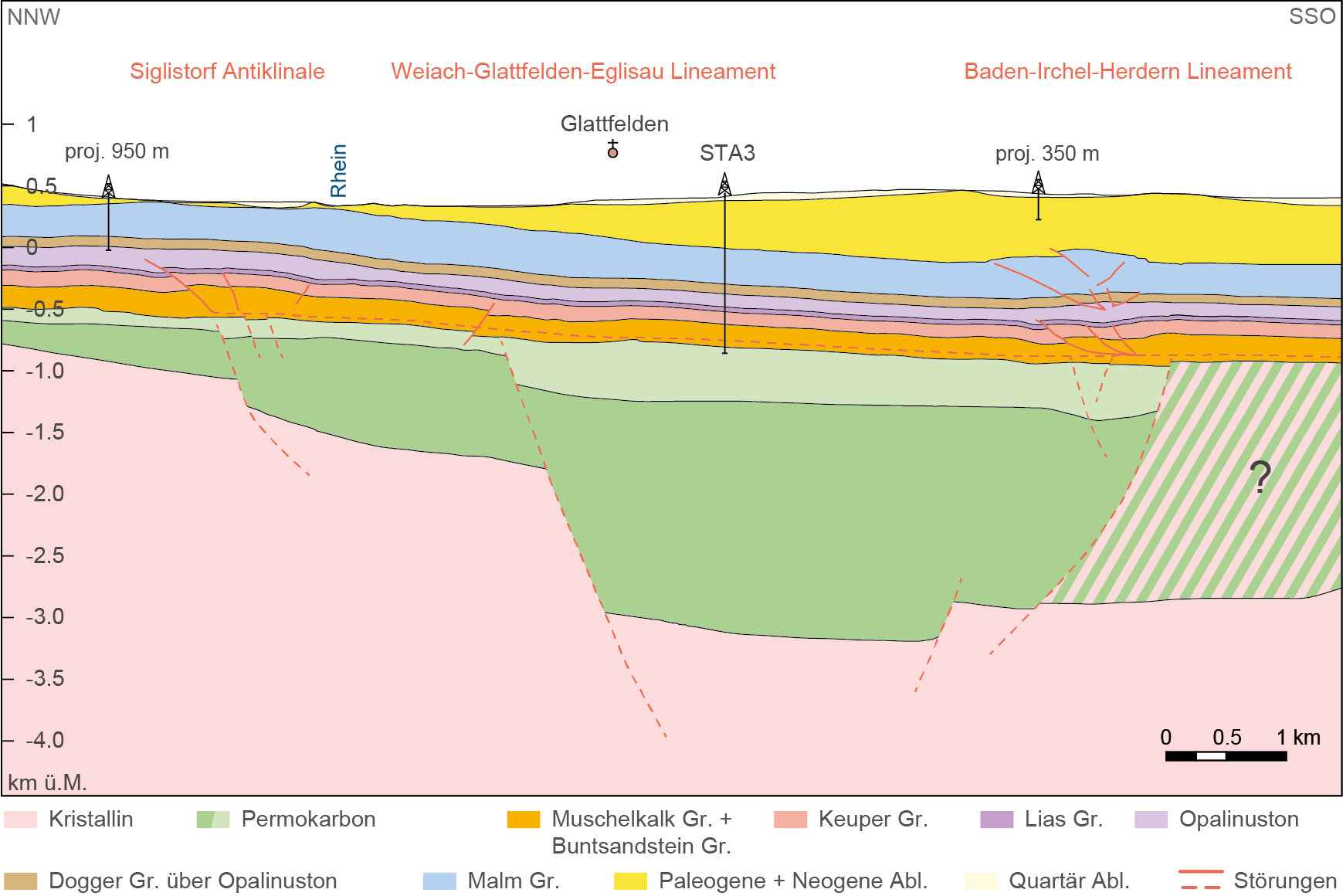

Fig. 4‑1:Geologisches Profil durch das Standortgebiet NL; angepasst von Nagra (2024p)

STA3: Tiefbohrung Stadel-3-1. Die Lage des geologischen Profils ist in Fig. 4-54 von Nagra (2024p) dargestellt.

Der Standort befindet sich über dem Nordschweizer Permokarbontrog (Fig. 4‑1). Die Sedimente des Permokarbontrogs werden vom mesozoischen Sedimentstapel überlagert. Die mesozoischen Sedimente fallen leicht geneigt nach Südosten ein und werden wiederum von tertiären Molassesedimenten überlagert, deren Mächtigkeit nach Südosten zunimmt. Über den Molassesedimenten sind grossflächig quartäre Ablagerungen erhalten. Einen Überblick über die lithostratigraphischen Profile der Tiefbohrungen aus der Standortregion NL zeigt Fig. 4‑2.

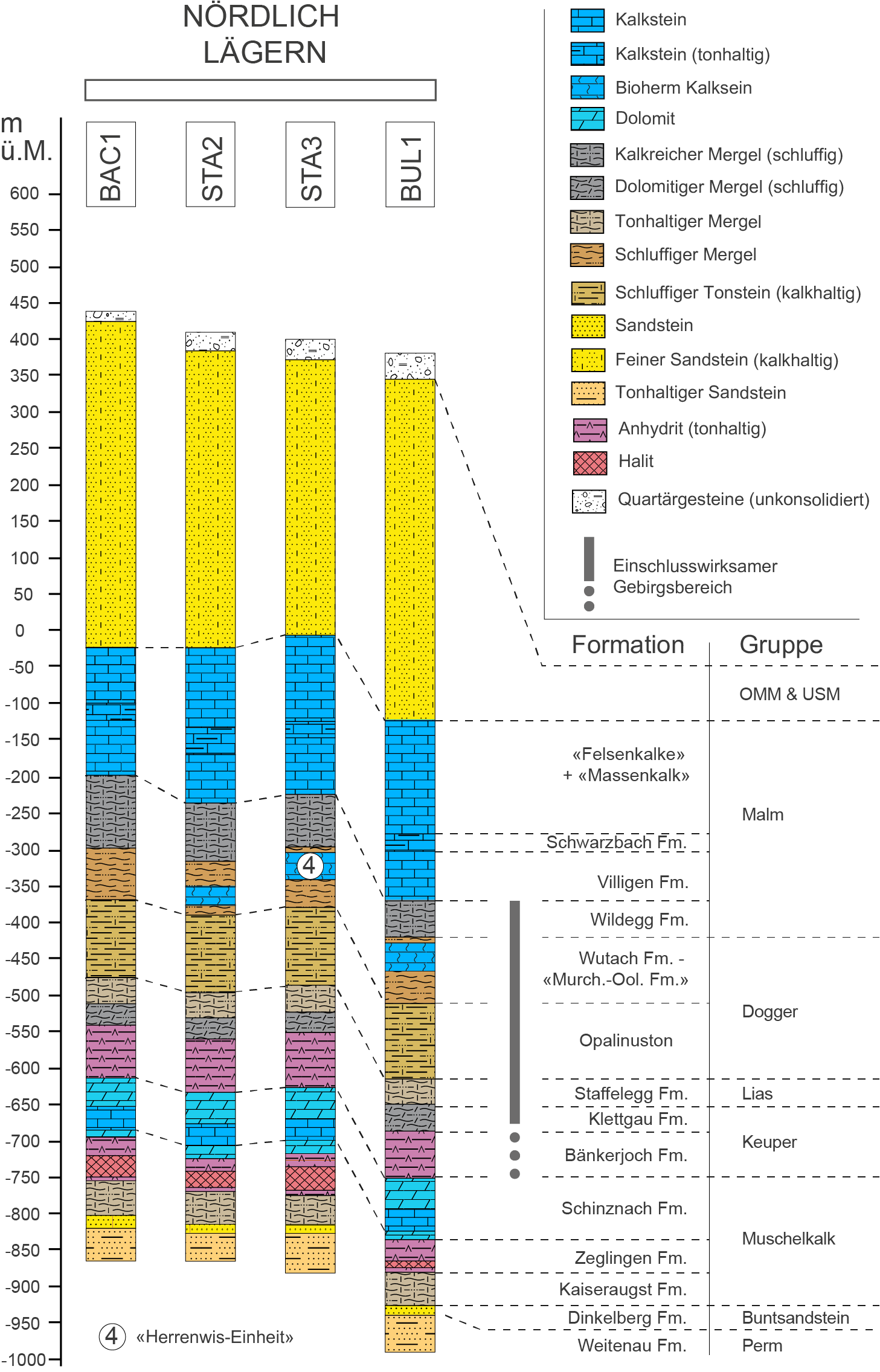

Fig. 4‑2:Verlauf der lithostratigraphischen Einheiten in den Tiefbohrungen aus Etappe 3 SGT im Standortgebiet NL

BAC1 = Tiefbohrung Bachs-1-1; STA2 = Tiefbohrung Stadel-2-1, STA3 = Tiefbohrung Stadel-3-1, BUL1 = Tiefbohrung Bülach-1-1

Der Opalinuston bildet das Wirtgestein, d. h. die geologische Einheit in der das gTL gebaut wird und die besonders zur Rückhaltung der Radionuklide beiträgt. Der Opalinuston ist der unterste Teil der Dogger Gruppe und besteht aus einer monotonen Serie von Tonsteinen und siltig-sandigen Tonsteinen. Die Mächtigkeit des Opalinustons beträgt ca. 105 m (Kap. 4.2.6.2 in Nagra 2024p). In den Tiefbohrungen der Standortregion NL wurde er in ca. 800 – 1'000 m Tiefe unter Terrain angetroffen (Fig. 4‑2).

Der einschlusswirksame Gebirgsbereich (EG) umfasst nicht nur das Wirtgestein Opalinuston, sondern auch seine Rahmengesteine (Fig. 4‑2). Die hohe Qualität des EG (Opalinuston plus Rahmengesteine) am Standort wird durch seine Mächtigkeit von ca. 300 m deutlich (Fig. 4-140 in Nagra 2024p). Er besteht aus einer mächtigen Abfolge an Aquitarden mit sehr niedriger hydraulischer Durchlässigkeit. Die Definition des EG ist in Kap. 2 in Nagra (2024f) beschrieben. Oberhalb wird er durch den Malm-Aquifer begrenzt, der einen regionalen Felsaquifer bildet. Unterhalb wird der EG durch den lokalen Felsaquifer der Klettgau Formation (Keuper-Aquifer) begrenzt. Der Keuper-Aquifer ist im Standortgebiet NL an lokal auftretende, mit Sandstein gefüllte Rinnen (Kap. 4.5.3.10 in Nagra 2024p) gebunden. Wo in NL keine sandigen Rinnenablagerungen vorhanden sind, fällt die Mächtigkeit des EG deutlich grösser aus, nämlich rund 400 m bis zum Muschelkalk-Aquifer, der einen regionalen Felsaquifer darstellt (Kap. 4.9 in Nagra 2024p).

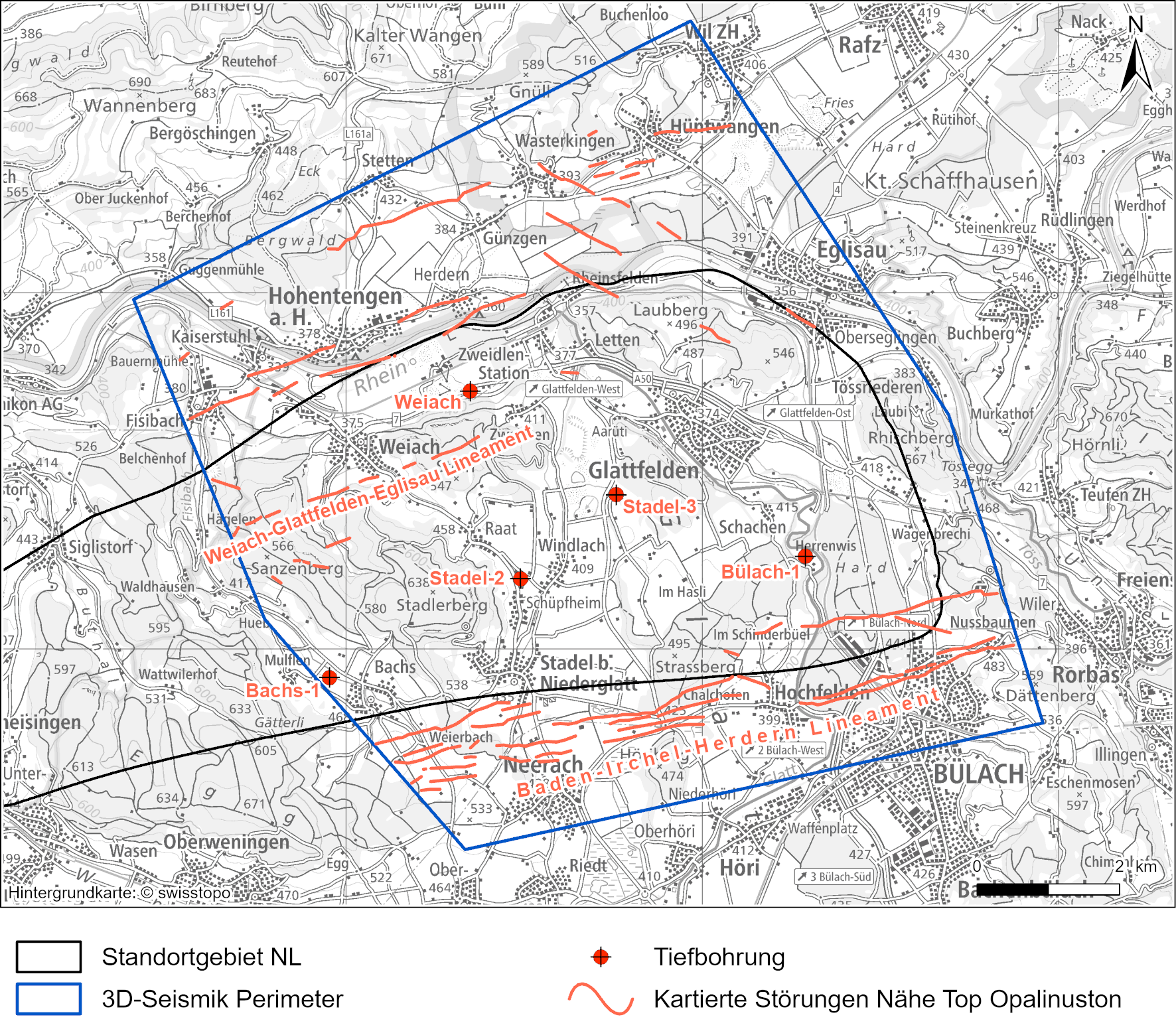

Im Standortgebiet NL befindet sich zwischen dem Weiach-Glattfelden-Eglisau Lineament und dem Baden – Irchel – Herdern Lineament eine grosse, tektonisch ruhige Zone, die im Bereich des Opalinustons keine seismisch kartierbaren Störungen im Opalinuston aufweist (Fig. 4‑3). Diese Zone bildet den am besten geeigneten Bereich für die grossräumige potenzielle Lagerzone34 (vgl. Fig. 5‑3), die in Kap. 4.2.1.1 in Nagra (2024f) bei der lateralen räumlichen Abgrenzung des EG für den HAA- und für den SMA-Lagerteil als erstes ermittelt wurde. In der potenziellen Lagerzone wurde dann u. a. unter Berücksichtigung der Rückhaltewirkung des Wirtgesteins und der exemplarischen Anordnung der Lagerteile sowie von Platzreserven der EG für den HAA- und für den SMA-Lagerteil lateral abgegrenzt. Da der mächtige EG in der gesamten potenziellen Lagerzone in lateral durchgehender Ausdehnung vorkommt, besteht für die Anordnung der Lagerteile innerhalb der potenziellen Lagerzone in den folgenden Bewilligungsphasen nach KEG eine grosse Flexibilität.

Spannung

Am Standort ist die vorherrschende horizontale Hauptspannungsrichtung (SHmax) NNW-SSO, ungefähr rechtwinklig zum Jura-Gürtel (Kap. 4.4.2 in Nagra 2024p). Die SHmax-Orientierung ist in der potenziellen Lagerzone lateral und über die Tiefe weitgehend konstant. Vertikal ist das Spannungsfeld durch die unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften der verschiedenen Formationen kontrolliert. Die kompetenten, spröden Formationen (z. B. Kalkstein) weisen die grösste Belastung und Trennflächenhäufigkeiten im Vergleich zu den tonigen, duktilen Formationen (z. B. Tonstein) des EG auf (Fig. 4-65 und Fig. 4-138 in Nagra 2024p).

Erdbeben

Der Standort befindet sich in der seismisch ruhigsten Region der Schweiz (vgl. Kap. 3.3.6 und Fig. 3‑11). Die Einordnung von Erdbeben für den Sicherheitsnachweis der Nachverschlussphase ist in Nagra (2024m) beschrieben. Das Sicherheits- und Lagerkonzept ist auf die möglichen Auswirkungen von Erdbeben während der Nachverschlussphase ausgelegt. Da alle untertägigen Strukturen in der Nachverschlussphase komplett verfüllt sind, besteht durch Erschütterungen keine Gefahr für das gTL in der Nachverschlussphase. Um Auswirkungen von Verschiebungen, die durch Erdbeben ausgelöst werden, im gTL oder in seinem Umfeld zu reduzieren, hält die potenzielle Lagerzone Abstand zu bekannten Störungen (vgl. Kap. 5.1.1). Im Nachweiszeitraum von einer Million Jahren können daher in der potenziellen Lagerzone, wenn überhaupt, nur sehr kleine Erdbeben und mit geringen Versätzen auftreten (Kap. 3.3 in Nagra 2024m). Kap. 5 von Nagra (2024m) entwickelt dazu Szenarien, die im Rahmen der Prüfung der Barrierewirksamkeit (Kap. 6.3.7 in Nagra 2024ac geprüft und mittels Konsequenzenanalysen (Kap. 4.3.1.2, Kap. 7.1.3.2 und Kap. 7.2.3 in Nagra 2024y) analysiert werden.

Fig. 4‑3:Kartierte Störungen in der 3D-Seismik im Standortgebiet NL für Nähe Top Opalinuston

Als regionale tektonische Elemente sind das Weiach-Glattfelden-Eglisau Lineament und das Baden-Irchel-Herdern Lineament beschriftet.

In diesem Kapitel werden das in ENSI (2023a) geforderte sog. Aufzeigen der Wirkungsweise, des Rückhaltevermögens und der Robustheit der geologischen Barrieren dokumentiert. Es wird dargelegt was die Eigenschaften und Funktionen der geologischen Barrieren sind und wie diese zu den Sicherheitsfunktionen beitragen, welche die Sicherheit des gTL in der Nachverschlussphase gewährleisten. Die ausführlichen Untersuchungen in Etappe 3 des SGT haben die exzellenten Barriereeigenschaften des Wirtgesteins Opalinuston basierend auf einer umfangreichen, verifizierten Datengrundlage gemäss den hohen geologischen und sicherheitstechnischen Anforderungen an die geologische Barriere aus ENSI (2018a) und BFE (2008) bestätigt. In diesem Kapitel wird zudem gezeigt, dass am Standort die Anforderungen an die Eigenschaften der geologischen Barrieren zur Gewährleistung der Langzeitsicherheit gemäss Art. 11 KEV erfüllt werden.

Für eine ausführlichere Beschreibung der Eigenschaften der geologischen Barrieren ist auf Nagra (2024p) und Nagra (2024o) verwiesen.

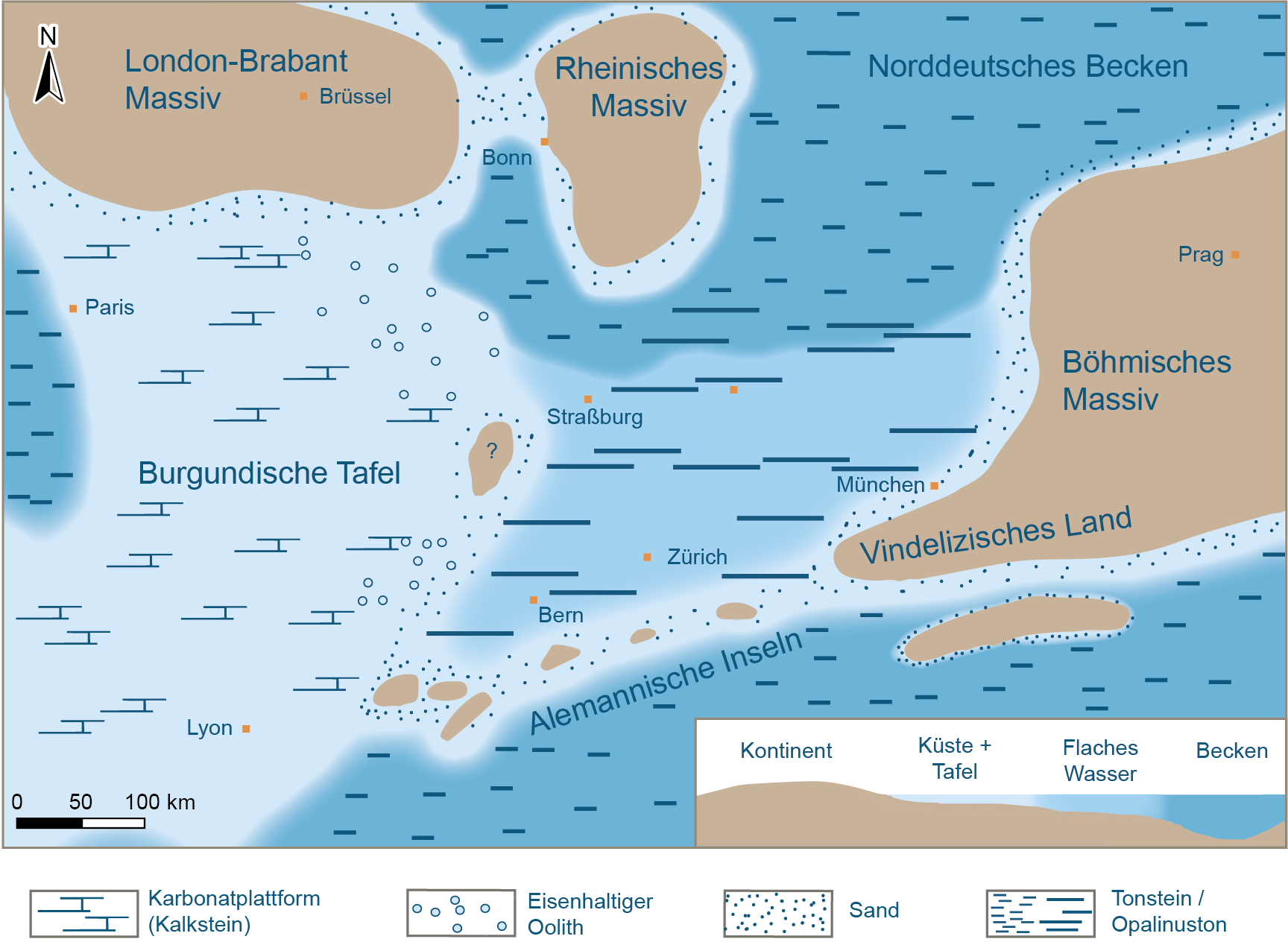

Fig. 4‑4:Paläographische Karte von Zentraleuropa während des Ablagerungszeitraums des Opalinustons (angepasst von Nagra 2024p)

Der durchschnittliche Tonmineralgehalt des Opalinustons liegt bei ca. 60 Gew.-% (Fig. 5-4 in Nagra 2024p). Die Tonminerale setzen sich aus dem quellfähigen Smektit und anderen Tonmineralen zusammen (Fig. 5-6 in Nagra 2024p). Der Tonmineralgehalt spielt eine Schlüsselrolle für die exzellenten Barriereeigenschaften des Opalinustons, da der Tonmineralgehalt die hydraulische Durchlässigkeit, das Diffusions- und Sorptionsvermögen und das Selbstabdichtungsverhalten bestimmt (Kap. 5.10 in Nagra 2024p). Der Opalinuston zeichnet sich in der Nordschweiz durch eine geringe Variabilität seiner Mineralogie und den daraus resultierenden Eigenschaften aus. Dies sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung (Kap. 5.2.3 in Nagra 2024p). Durch diese geringe Variabilität ist eine hohe Zuverlässigkeit bei seinen Barriereeigenschaften am Standort gewährleistet. Die geringe Variabilität beruht auf den Ablagerungsbedingungen35 in der Nordschweiz in einem flachen, epikontinentalen Meer des Mittleren Juras (Fig. 4‑4).

Die Rahmengesteine sind variabler zusammengesetzt als der Opalinuston. Ihre mineralogische Zusammensetzung ist zum grössten Teil von Tonmineralen dominiert, jedoch unterscheiden sie sich durch unterschiedliche Anteile an Kalk oder silikatischem Silt und Sand (Kap. 5.2.3 in Nagra 2024p). Dennoch liefern sie aufgrund ihres ebenfalls überwiegend hohen Tonmineralgehalts zusätzliche Beiträge zum Barrierensystem und damit zur Rückhaltung von Radionukliden.

Die Sedimentation des Opalinustons erfolgte mit hohen bis sehr hohen Sedimentationsraten von tonreichen Sedimenten in einem stabilen Ablagerungsmilieu. ↩

Einer der wichtigsten Parameter, damit der EG die hydraulische Barrierewirkung gewährleistet, ist das Mass der hydraulischen Durchlässigkeit. Die hydraulische Durchlässigkeit kontrolliert die Wasserflüsse und ist für die Art des potenziellen Radionuklidtransports (Advektion, Diffusion) verantwortlich. Die hydraulische Durchlässigkeit des Opalinustons ist äusserst niedrig und wenig variabel (Kap. 5.6 in Nagra 2024p). Dies gilt auch für Bereiche, wo Trennflächen oder siltige bzw. kalkige Einschaltungen auftreten (Fig. 5-40 in Nagra 2024p). Neben der hydraulischen Durchlässigkeit weist der Opalinuston auch eine geringe Durchlässigkeit für Gas auf (Kap. 3.5.2.3 in Nagra 2024w).

Die hydraulische Durchlässigkeit der Rahmengesteine ist auch niedrig bis sehr niedrig (Fig. 4-85 und Fig. 4-138 in Nagra 2024p). Die wichtigste Einflussgrösse ist der Tonmineralgehalt (je höher, desto niedriger die hydraulische Durchlässigkeit (Kap. 5.10 in Nagra 2024p)).

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass der Opalinuston am Standort eine mehr als ausreichende Ausdehnung mit sehr niedriger hydraulischer Durchlässigkeit aufweist und der gesamte EG sich durch günstige hydrogeologische Verhältnisse auszeichnet. Die hydraulische Barrierewirkung und die Rückhaltung der Radionuklide ist aufgrund der äusserst niedrigen hydraulischen Durchlässigkeit im Opalinuston sichergestellt und wird durch seine Rahmengesteine verstärkt. Beim Opalinuston und den anderen Gesteinen des EG wird das Wasser im Porenraum nicht wie bei den Aquiferen als Grundwasser sondern als Porenwasser bezeichnet, da diese Gesteine so dicht sind, dass das in den Poren vorkommende Wasser nicht frei fliessen kann.

Die Porenwasserchemie ist ein weiterer wichtiger Datensatz für die Charakterisierung der Barriereeigenschaften. Das Porenwasser des Opalinustons und seiner Rahmengesteine36 ist als Na-Cl Typ mit moderater Ionenstärke charakterisiert (Kap. 5.4.3 in Nagra 2024p). Im Opalinuston liegt der pH-Wert im neutralen Bereich und die Redox-Bedingungen sind durch Pyrit- und Siderit-Gleichgewichte im reduzierenden Bereich gepuffert (Kap. 5.4 in Nagra 2024p).

Die Zusammensetzung des Porenwassers im Opalinuston und seinen Rahmengesteinen liegt in einem für die Langzeitsicherheit günstigen Bereich, der die Mobilität von Radionukliden verringert und zur Immobilisierung und Rückhaltung der Radionuklide beiträgt. Der Opalinuston weist eine hohe geochemische Pufferkapazität und Stabilität auf (Kap. 5.4.6 in Nagra 2024p). Dadurch trägt er zur Langzeitstabilität des Tiefenlagersystems bei. Des Weiteren ist die Porenwasserchemie kompatibel mit den Komponenten der technischen Barrieren und gewährleistet ihre Langzeitstabilität.

Die Daten zeigen, dass sich das gesamte EG bzgl. Porenwasser- und Geochemie durch günstige und stabile hydrogeologische Verhältnisse auszeichnet, die schon über lange geologische Zeiträume bestehen.

Bezieht sich bei den unteren Rahmengesteinen nur auf den Lias. ↩

Die hydraulische Durchlässigkeit des Opalinustons und der Rahmengesteine des EG ist so gering, dass Diffusion der dominante Transportmechanismus von Radionukliden ist (Kap. 5.9 in Nagra 2024p). Ferner wird eine Vielzahl von Radionukliden durch Sorption an den Gesteinsoberflächen chemisch gebunden (Kap. 5.4 in Marques Fernandes et al. 2024b). Dies bewirkt für diese Radionuklide eine zusätzliche Verzögerung und einen verlangsamten Transport. Die geologischen Barrieren leisten durch Diffusion und Sorption einen wichtigen Beitrag zur Sicherheitsfunktion der Rückhaltung der Radionuklide.

Diffusion

Der wichtigste Parameter für die Diffusion ist der effektive Diffusionskoeffizient. Die Werte für den effektiven Diffusionskoeffizient des Opalinustons sind niedrig und variieren minimal (Kap. 5.8 in Nagra 2024p). Die Einheiten des Dogger oberhalb des Opalinustons und des Lias weisen eine grössere Variabilität bei den effektiven Diffusionskoeffizienten als der Opalinuston auf; diese sind aber immer noch niedrig (Kap. 5.8 in Nagra 2024p). Die Rahmengesteine leisten dadurch einen zusätzlichen Beitrag zur langsamen Freisetzung der Radionuklide.

Ein Nachweis für die extrem niedrigen Transportraten in der geologischen Barriere sind die Profile von natürlichen Tracern im Porenwasser auf Formationsmassstab (Kap. 4.6 in Nagra 2024p). Natürliche Tracer sind stabile Isotope, chemische Elemente, Gase, oder ähnliche Stoffe, die im Porenwasser vorkommen und sich über Zeit kaum verändern oder abgebaut werden. Diese Eigenschaften werden genutzt, um die Transportprozesse über lange geologische Zeiträume und Distanzen zu untersuchen. Die verschiedenen Tracerprofile des EG aus den Tiefbohrungen im Standortgebiet NL zeigen wenig Variation über die Tiefe und nur geringe Gradienten (z. B. Fig. 4-119 in Nagra 2024p), was die sehr stabilen hydrogeologischen Verhältnisse im Opalinuston und dem gesamten EG bestätigt. Mittels numerischen Transportmodellierungen wurden diese Tracerprofile nachgebildet (z. B. Fig. 4-123 in Nagra 2024p). Die Ergebnisse zeigen, dass Diffusion der dominante Transportprozess für den EG zwischen den Aquiferen während der letzten hunderttausenden bis einige Millionen Jahre war. Die Tracerprofile liefern somit unabhängige Evidenzen für die grossräumige hydraulische Barrierewirkung und den diffusionsbasierten Transport im EG über geologische Zeitskalen hinweg. Dadurch sind auch die zukünftigen, langfristigen Transportraten zuverlässig prognostizierbar.

Die Untersuchungsergebnisse zu den Diffusionseigenschaften zeigen, dass am Standort eine mehr als ausreichende Ausdehnung von geeignetem Wirtgestein vorliegt und das gesamte EG sich durch günstige und stabile hydrogeologische Verhältnisse auszeichnet. Am Standort werden die hohe Einschlusswirksamkeit respektive die günstigen hydrogeologischen Verhältnisse und hohe Qualität der geologischen Barriere auch durch eine besonders angereicherte Zusammensetzung der stabilen Isotope im Opalinuston deutlich, was auf eine besonders grosse Komponente an sehr altem Porenwasser hinweist.

Sorption

Gesteine mit hohem Tonmineralgehalt besitzen ein hohes Rückhaltevermögen für viele Radionuklide aufgrund ihrer hohen Sorptionskapazität und -affinität. Die Sorption von Radionukliden37 findet vorwiegend an unterschiedlichen Bindungsstellen der negativ geladenen Tonmineraloberflächen statt. Der hohe Tonmineralgehalt, die vorteilhafte Porenwasserchemie und die Porenstruktur des Opalinustons stellen die Sorption der Radionuklide und die räumlich konstanten Sorptionseigenschaften sicher (Marques Fernandes et al. 2024a) und Kap. 5.3.4 in Nagra (2024p). Die Immobilisierung und Rückhaltung der Radionuklide durch Sorption findet am Standort über die gesamte Ausdehnung des Wirtgesteins Opalinuston statt (Kap. 5.4 in Marques Fernandes et al. 2024b), was zu den günstigen hydrogeologischen Verhältnissen beiträgt.

Radionuklide, welche in anionischer oder neutraler Form vorliegen, gehen solchen Wechselwirkungen nur unter speziellen Bedingungen unter tiefen pH-Werten ein. ↩

Unter Selbstabdichtung (engl. self sealing) versteht man die Reduktion der hydraulischen Durchlässigkeit von Trennflächen. Selbstabdichtung ist im Opalinuston und den tonmineralreichen Rahmengesteinen des EG eine zentrale Eigenschaft für den langfristigen Erhalt der Barrierenintegrität. Durch Selbstabdichtung von Trennflächen ist der hydraulische Einschluss und die Rückhaltung der Radionuklide langfristig sichergestellt.

Selbstabdichtung wird vor allem durch den Tonmineralgehalt des Gesteins kontrolliert (Kap. 5.7 und Kap. 5.10 in Nagra 2024p). Im Zusammenhang mit dem Tonmineralgehalt stellt das Quellen von Smektit einen wichtigen Prozess zur Reduktion der hydraulischen Durchlässigkeit von Trennflächen dar. Bei Gesteinen mit einem Tonmineralgehalt von mehr als 40 Gew.-% ist die Tonmineralmatrix so dominant, dass für die Selbstabdichtung von Trennflächen immer ausreichend Tonminerale zur Verfügung stehen.

Der andere Parameter, der die Selbstabdichtung kontrolliert, ist das Spannungsfeld (Kap. 5.7.4 in Nagra 2024p). Nur bei sehr niedrigen effektiven Normalspannungen (z. B. nahe der Erdoberfläche) erhöht sich im Opalinuston die hydraulische Durchlässigkeit von Trennflächen. Deshalb ist für eine robuste Selbstabdichtung von Trennflächen eine ausreichende Überlagerung erforderlich. Das gegenwärtige Spannungsfeld am Standort wird als vorteilhaft für eine robuste Selbstabdichtung eingestuft (Kap. 5.7.7 in Nagra 2024p). Auch im Hinblick auf die langfristige Entwicklung des gTL (vgl. Kap. 4.5.3) ist eine ausreichende Restüberdeckung für die Selbstabdichtung im Opalinuston am Standort gewährleistet (Kap. 6.4.4 in Nagra 2024p).

Relevanz von mineralisierten Trennflächen

Mineralisierte Trennflächen wurden vereinzelt in allen Tiefbohrungen im Opalinuston und den tonmineralreichen Rahmengesteinen gefunden. Im Opalinuston sind sie meist sehr dünn, makroskopisch geschlossen (Kap. 5.7.6 in Nagra 2024p) und aufgrund des vorteilhaften Deformationsverhaltens (vgl. Kap. 4.4.6) ziemlich schlecht verbunden. Die Ausfällung von Mineralen reduziert den Raum zwischen den Trennflächen und ist ein aktiver Selbstabdichtungsmechanismus, der zu einer Reduktion der Trennflächendurchlässigkeit führt. Die mineralisierten Trennflächen zeigen weder Einfluss auf die Ergebnisse der hydraulischen Packertests (Fig. 5-40 in Nagra 2024p) noch auf die Profile von natürlichen Tracern (vgl. Kap. 4.4.4 in diesem Bericht und Kap. 4.6 in Nagra 2024p), weshalb sie keine Relevanz für die Langzeitsicherheit haben. Diese Einschätzung wird durch umfangreiche Erfahrungen aus der Öl- und Gasindustrie bestätigt, wo Tonsteine mit mineralisierten Trennflächen weltweit zum einen das undurchlässige Deckgebirge von Reservoiren bilden und zum anderen beim sogenannten «Fracking» in Tonsteinen die erzeugten Risse mit Stützmitteln offengehalten werden müssen, da sie sich sonst schnell wieder verschliessen würden (Kap. 5.7.2 und Kap. 5.7.6 in Nagra 2024p).

Die potenzielle Lagerzone ist so platziert, dass sie Abstand zu regionalen tektonischen Elementen hält (Kap. 5.1.1). Jedoch kann innerhalb der potenziellen Lagerzone die Existenz von Störungen im Opalinuston, die in der Auswertung der 3D-Seismik nicht kartierbar sind, nicht ausgeschlossen werden. Das Deformationsverhalten und die Geometrie von Störungen im Opalinuston sind deshalb wichtige Eigenschaften für den langfristigen Erhalt der Sicherheitsfunktionen der geologischen Barriere.

Die geomechanischen Eigenschaften des Opalinustons (Kap. 5.5 in Nagra 2024p) zeigen aufgrund seines konstant hohen Tonmineralgehalts und seiner Tiefe am Standort eine geringe Variabilität. Die geringe Steifigkeit und hohe Duktilität des Opalinustons im Vergleich zu tonmineralarmen Formationen führt zu einer unterschiedlichen tektonischen Überprägung im Opalinuston und in seinen tonmineralreichen Rahmengesteinen. Dadurch ergibt sich eine geringe Trennflächendichte und mögliche Bruchstrukturen sind stärker verteilt und segmentiert (Kap. 5.10 in Nagra 2024p). Aufgrund dieses Deformationsverhaltens und des hohen Selbstabdichtungsvermögens wird im Opalinuston und den tonmineralreichen Rahmengesteinen ein Wasserfluss auf Trennflächen über relevante Zeiträume unterbunden (Kap. 7.2 in Nagra 2024p) und damit die langfristige Integrität der geologischen Barriere sichergestellt.

Das unterschiedliche Deformationsverhalten von tonmineralreichen und tonmineralarmen Sedimentgesteinen wird als mechanische Schichtung bezeichnet. Dieses Konzept wird in der 3D‑Seismik und den Tiefbohrungen an den höheren Störungs- bzw. Trennflächenhäufigkeiten in den steifen Einheiten (z. B. Kalkstein) als auch bei Deformationstests an Bohrkernen deutlich (Kap. 4.3.6 und Kap. 4.3.7 sowie Fig. 4-138 in Nagra 2024p). In tonmineralreichen Gesteinen geschieht die Aufnahme von Deformation typischerweise durch verteilte Verformungen und nicht lokalisiert und diskret wie in den spröden Einheiten.

Die Betrachtung des Deformationsverhaltens zeigt, dass die geomechanischen Eigenschaften des Opalinustons und der Rahmengesteine des EG dazu beitragen, die Langzeitsicherheit in der Nachverschlussphase zu gewährleisten.

Die geologischen Barrieren leisten aufgrund des hohen Tonmineralgehalts und den daraus resultierenden sehr langsamen Transportprozessen und Rückhaltemechanismen den wichtigsten Beitrag zu den Sicherheitsfunktionen für die Gewährleistung der Langzeitsicherheit. Die sicherheitsrelevanten Eigenschaften des Wirtgesteins Opalinustons sind insbesondere die äusserst geringe hydraulische Durchlässigkeit, welche sicherstellt, dass der Radionuklidtransport hauptsächlich durch Diffusion stattfindet, sowie die hohe Sorptionskapazität, die zur Rückhaltung von Radionukliden an den Tonmineraloberflächen führt. Hervorzuheben sind die geringe räumliche Variabilität der monotonen Eigenschaften des Opalinustons und der langfristige Erhalt der Barrierenintegrität aufgrund der Selbstabdichtung von Trennflächen, die zusammen die Robustheit der geologischen Barriere kennzeichnen. Die Eigenschaften der geologischen Barriere weisen alle Merkmale auf, die gemäss Art. 11 KEV die Langzeitsicherheit am Standort gewährleisten.

In diesem Kapitel werden die in ENSI (2023a) geforderte Beschreibung der erwarteten geologischen Langzeitentwicklung und die Beschreibung der erwarteten Entwicklung der geologischen Barrieren dokumentiert. Es werden die Eigenschaften und Funktionen des Standorts dargestellt und aufgezeigt, wie sie zur Gewährleistung der Sicherheit des gTL in der Nachverschlussphase beitragen. Des Weiteren wird gezeigt, dass der Standort die Anforderungen zur Gewährleistung der Langzeitsicherheit gemäss Art. 11 KEV erfüllt.

Für eine ausführliche Beschreibung der Eigenschaften des Standort ist auf Nagra (2024p) und Nagra (2024o) verwiesen.

Am Standort ist eine sehr gute Explorierbarkeit der Untergrundverhältnisse gegeben und die Charakterisierung der räumlichen Ausdehnung des EG und seiner Eigenschaften sind zuverlässig (Kap. 2 und Kap. 7 in Nagra 2024p). Einerseits liegt der Standort in einem Gebiet mit einfachen geologischen und tektonischen Verhältnissen (vgl. Fig. 4‑1), in dem das Wirtgestein bzw. der EG einfache geometrische Verhältnisse aufweist. Andererseits sind die Eigenschaften des Wirtgesteins bzw. des EG von der Erdoberfläche aus gut charakterisierbar und aufgrund der monotonen, räumlich konstanten Barriereeigenschaften auch räumlich äusserst gut extrapolierbar (Kap. 4.3.1 und 4.3.2 in Nagra 2024x).

Bei der räumlichen Ausdehnung sind die Mächtigkeit, die laterale Ausdehnung und die regionalen geologisch-tektonischen Verhältnisse berücksichtigt. Bei einer ausreichenden räumlichen Ausdehnung sind das Wirtgestein bzw. der EG räumlich so gross, dass die Radionuklide grösstenteils im Wirtgestein bzw. im EG zurückgehalten werden. Zusätzlich bietet eine ausreichende räumliche Ausdehnung Flexibilität bei der Anordnung der Elemente des gTL.

Die Mächtigkeiten des Opalinustons und des EG sind in Kap. 4.3.1 beschrieben und zeigen aufgrund der Konstanz und grossen vertikalen Ausdehnung günstige Verhältnisse für die Radionuklidrückhaltung. Auch die laterale Ausdehnung des Opalinustons und des EG (vgl. Kap. 4.3.2) stellen günstige Verhältnisse dar. In der gesamten potenziellen Lagerzone sind sie kontinuierlich ausgebildet und nicht unterbrochen (Kap. 5.2 und 5.3 in Nagra 2024a). Diese Durchgängigkeit wird durch die Berücksichtigung der tektonischen Verhältnisse sichergestellt, da die potenzielle Lagerzone ausreichend Abstand38 zu regionalen tektonischen Elementen hat. Die räumlichen Verhältnisse am Standort weisen deshalb die in Art. 11 KEV geforderte Ausdehnung von geeignetem Wirtgestein auf und gewährleisten ausreichende Möglichkeiten und eine grosse Flexibilität, um die Elemente des gTL gemäss Art. 64 KEV anzuordnen. Beim Platzangebot ist zu beachten, dass es am Standort neben dem Mindestplatzbedarf grosse Platzreserven39 gibt.

Die Stabilität der geologischen Barrieren wird über einen Zeitraum von bis zu 1 Million Jahren beurteilt. Dies erfordert eine Bewertung der geologischen Prozesse, die die Sicherheitsfunktionen des Mehrfachbarrierensystems in diesem Zeitraum beeinträchtigen könnten. Zukünftige tektonische Deformationen, vorübergehende klimatische Veränderungen und Erosion gelten als wichtige geologische Faktoren in diesem Zusammenhang (Kap. 6 in Nagra 2024p). Die Analysen und Betrachtungen zur geologischen Langzeitentwicklung zeigen, dass die sicherheitsrelevanten Eigenschaften des Mehrfachbarrierensystems für den Nachweiszeitraum der Nachverschlussphase erhalten bleiben (Kap. 6.6 in Nagra (2024p) und Kap. 6.1.1, 6.1.2 und 7.2.1 in Nagra (2024v)).

Zukünftige tektonische Entwicklung

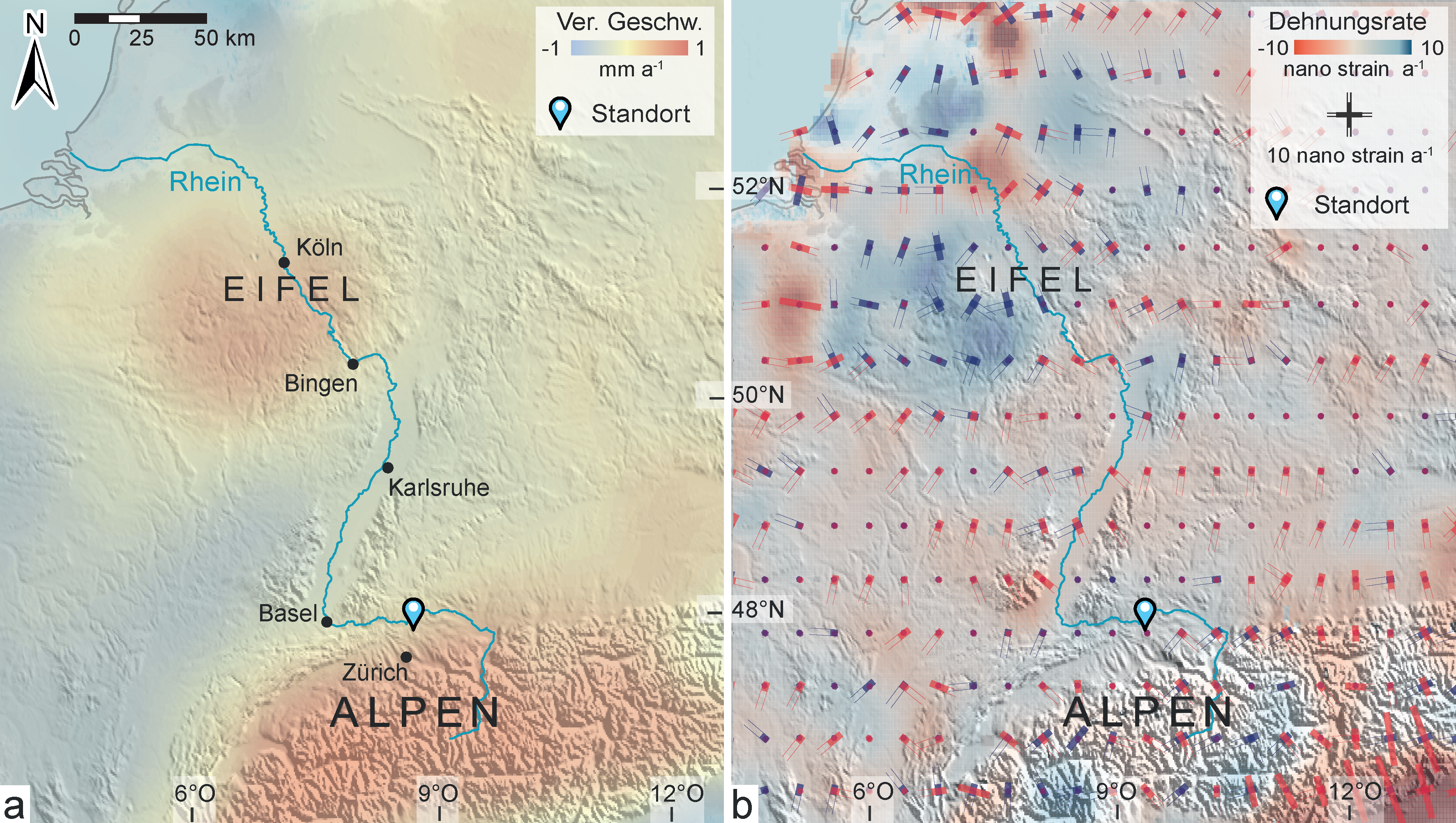

Die tektonischen Deformationsraten am Standort sind sehr klein. Er liegt in einem Bereich der Schweiz mit den niedrigsten Deformationsraten (Fig. 4‑5). Das räumliche Muster bei der Hebung wird in den nächsten Millionen Jahren weiterhin geprägt durch die Alpenorogenese aber auch durch isostatische Ausgleichsbewegungen aufgrund der Eislast der letzten und zukünftigen Eiszeiten (Kap. 6.6.2 in Nagra 2024p).

Zukünftige tektonische Deformationen werden auf die Reaktivierungen der existierenden Störungszonen, hauptsächlich entlang der regionalen Störungszonen, konzentriert sein, die ausserhalb der potenziellen Lagerzone liegen (Kap. 6.6.2 in Nagra 2024p). Die Entstehung neuer regionaler Störungszonen wird für den Nachweiszeitraum als sehr unwahrscheinlich beurteilt (Kap. 6.2.4 in Nagra (2024p) und Kap. 2.3 und 4.1 in Nagra (2024m)) und für die erwartete Entwicklung des gTL in der Nachverschlussphase nicht weiter berücksichtigt. Durch die Vermeidung der regionalen Störungszonen trägt die Anordnung der potenziellen Lagerzone zur Langzeitstabilität des gTL bzgl. der geologischen Langzeitentwicklung und damit zur Langzeitsicherheit bei.

Fig. 4‑5:Räumliche Verteilung der vertikalen, geodätischen Geschwindigkeiten (a) und Deformationsraten (b); angepasst von Nagra (2024p)

Erosion

Geologische Prozesse können den Abstand zwischen dem EG und der Erdoberfläche verringern. Wenn das Wirtgestein zu nah an die Oberfläche gelangen würde, könnten seine Rückhalteeigenschaften durch Auflockerung und Verwitterung beeinträchtigt werden. Deshalb muss das gTL bzw. die Lagerkammern tief genug unter der Erdoberfläche liegen, so dass die Überdeckung trotz Erosion genügend Schutz bildet.

Die Erosionsgeschichte der Nordschweiz und damit auch des Standorts ist gut rekonstruiert und die relevanten Prozesse sind bekannt und quantifiziert (Kap. 6.4.2 in Nagra 2024p). Zukünftige Erosionsprozesse (glazial und fluviatil) werden voraussichtlich mit denen des Quartärs vergleichbar sein (Kap. 6.4.3 in Nagra 2024p). Es werden jedoch tendenziell geringere Erosionsraten erwartet. Unter anderem steht unterhalb der Molassesedimente mit den Malmkalken schwerer zu erodierendes Gestein an (Kap. 6.4.1.4 und Kap. 6.4.2.1 in Nagra 2024p). Die Ungewissheiten hinsichtlich der zukünftigen Erosion wurden bei den durchgeführten Analysen systematisch einbezogen, d. h. es wurde eine grosse Bandbreite von möglichen Entwicklungen untersucht (Kap. 6.4.2.3 in Nagra 2024p).

Aufgrund seiner Tiefenlage am Standort ist für das gTL bei Betrachtung aller wesentlichen Erosionsprozesse und Entwicklungen eine Restüberdeckung gewährleistet, bei der die Sicherheitsfunktionen des Wirtgesteins nicht beeinträchtigt werden (Kap. 6.4.4 in Nagra 2024p). Eine erosive Freilegung des gTL innerhalb der nächsten eine Million Jahre kann als äusserst unwahrscheinlich angesehen werden. Daher ist die geologische Langzeitstabilität durch die Tiefenlage des gTL gewährleistet.

Zukünftige Klimaentwicklung

Für den Standort werden für den Nachweiszeitraum nur wenige Vergletscherungen erwartet, welche die Grösse des letzten glazialen Maximums aufweisen oder übertreffen werden (Kap. 6.6.2 in Nagra 2024p). Aufgrund der heutigen CO2-Emissionen kann sich der Beginn der nächsten Vergletscherung des Standorts erheblich verzögern (Kap. 6.3.3.1 in Nagra 2024p). Zwischen den zukünftigen Vereisungen werden sich Temperatur- und Niederschlagsmuster von einem eiszeitlichen Klima zu einem gemässigten Klima ändern.

Die zukünftige Klimaentwicklung wird an der Erdoberfläche die Erosionsprozesse und die hydrogeologische Situation in den Aquiferen beeinflussen. Jedoch bleiben die Sicherheitsfunktionen des Mehrfachbarrierensystems aufgrund seiner Tiefenlage und Robustheit bei einer umfassenden Betrachtung der zukünftigen Klimaentwicklung gewährleistet.

Langzeitentwicklung der Hydrogeologie und Hydrochemie

Im Opalinuston wird aufgrund der äusserst geringen hydraulischen Durchlässigkeit und des hohen Selbstabdichtungsvermögens über den Nachweiszeitraum von einer Million Jahren weiterhin ein diffusionsdominierter Transport vorherrschen (Kap. 6.5.2 und Kap. 6.5.3 in Nagra 2024p). Infolge des diffusionsdominierten Transports werden auch Änderungen der Porenwasserzusammensetzung des Opalinustons in den nächsten eine Million Jahren gering sein (Kap. 6.5.4 in Nagra 2024p). Die Prognosen zur tektonischen Langzeitentwicklung und Erosion zeigen, dass eine relevante Erhöhung der Porosität oder eine relevante Reduktion des Selbstabdichtungsvermögens, die die hydraulische Durchlässigkeit und Diffusionsprozesse beeinflussen könnten, als äusserst unwahrscheinlich angesehen werden (Kap. 6.5.2 und Kap. 6.5.3 in Nagra 2024p).

Eine Verkarstung ist im Wirtgestein mangels löslicher Gesteine ausgeschlossen (Kap. 6.5.2.3 in Nagra 2024p). Auch für verkarstungsfähige Formationen in den oberen Rahmengesteinen (z. B. «Herrenwis-Einheit») oder unterhalb des Opalinustons sind für den Bereich der potenziellen Lagerzone innerhalb des Nachweiszeitraums keine sicherheitsrelevanten Lösungsprozesse zu erwarten (Kap. 6.5.2.3 und 6.5.5 in Nagra (2024p) sowie Kap. 4.2.1.3 in Nagra (2024x).

Im Laufe der geologischen Langzeitentwicklung werden sich die Fliessdynamiken in den Aquiferen ändern (Kap. 6.5.1 in Nagra 2024p). Dies wird die Infiltrations- und Exfiltrationsgebiete und -raten sowie die hydraulischen Gradienten und daraus resultierenden Fliesspfade betreffen. Am wahrscheinlichsten werden diese Veränderungen im Zusammenhang mit zukünftigen Eiszeiten und den resultierenden Vergletscherungen und Permafrost entstehen, da z. B. Exfiltrationspfade unterbrochen werden können. Änderungen der Fliessdynamiken in den regionalen Felsaquiferen sind jedoch für die Beurteilung der Langzeitsicherheit nicht relevant.

Die Langzeitstabilität des Mehrfachbarrierensystems ist auch bei Berücksichtigung der Langzeitentwicklung der Hydrogeologie und Hydrochemie aufgrund der oben gemachten Ausführungen gewährleistet.

Der Untergrund in der Nordschweiz gehört zu den geologisch besterkundeten Gebieten der Schweiz. Im Rahmen der geologischen Untersuchungen des SGT wurden keine Hinweise auf aus heutiger Sicht nutzungswürdige Ressourcen in einem für die Schweiz sog. besonderem Mass (BFE 2008) gefunden (Kap. 4.2.4 in Nagra 2024x), weshalb eine Beeinflussung des Mehrfachbarrierensystems durch Nutzungskonflikte nicht zu erwarten ist.

Die Eigenschaften und Funktionen des Standorts leisten einen wichtigen Beitrag zum langfristigen Erhalt der Sicherheitsfunktionen für die Gewährleistung der Langzeitsicherheit. Sie tragen zur Isolation der radioaktiven Abfälle und zur Langzeitstabilität des Mehrfachbarrierensystems bezüglich geologischer und klimatischer Langzeitentwicklungen bei. Die geometrischen Verhältnisse und Eigenschaften des Opalinustons bzw. des EG sind am Standort von der Oberfläche aus sehr gut charakterisiert und räumlich äusserst gut extrapolierbar. Am Standort gewährleisten die mehr als ausreichende räumliche Ausdehnung des Opalinustons und des EG die Rückhaltung der Radionuklide. Die Eigenschaften und Funktionen des Standorts weisen alle Merkmale auf, die gemäss Art. 11 KEV die Langzeitsicherheit am Standort gewährleisten.

Für die Erteilung der Rahmenbewilligung ist plausibel nachzuweisen, dass der Schutz von Mensch und Umwelt gewährleistet werden kann (Art. 13 KEG). Dieses Schutzziel wird in ENSI (2023a) für die Nachverschlussphase mit quantitativen Schutzkriterien in Form von maximalen Dosis- und Risikogrenzwerten präzisiert, deren Einhaltung für die Nachverschlussphase mit einem Sicherheitsnachweis nachgewiesen werden muss.

Ein absoluter Einschluss aller radioaktiven Stoffe in der Nachverschlussphase des gTL ist über sehr lange Zeiträume nicht möglich, aber auch nicht nötig. Das gTL darf eine sehr geringe zusätzliche Strahlenexposition von Einzelpersonen der Bevölkerung zur Folge haben40. Das Mehrfachbarrierensystem muss so ausgelegt sein, dass die Dosis aufgrund der Freisetzung von Radionukliden durch die technischen und geologischen Barrieren so gering bleibt, dass der Schutz von Mensch und Umwelt gewährleistet ist und die strengen quantitativen Schutzkriterien des ENSI eingehalten sind.

Der Sicherheitsnachweis für die Nachverschlussphase ist mit einer Gesamtbewertung der Langzeitsicherheit anhand umfassender Sicherheitsanalysen und qualitativen Sicherheitsbetrachtungen erbracht und in Nagra (2024v) beschrieben. Die maximal resultierenden radiologischen Auswirkungen der Sicherheitsanalysen sind mit den oben genannten Schutzkriterien abgeglichen und bewertet. Der Sicherheitsnachweis für die Nachverschlussphase (Nagra 2024v) ist in englischer Sprache verfasst, da er auch von einer internationalen Expertengruppe der Nuclear Energy Agency (NEA) begutachtet wird. In diesem Kapitel des vorliegenden Berichts werden das Vorgehen und die Ergebnisse der Nachweisführung in deutscher Sprache zusammengefasst.

Die Vorgaben von ENSI (2023a) und ENSI (2018a) verlangen, dass bei Ungewissheiten in der Sicherheitsanalyse die maximalen radiologischen Konsequenzen durch Berechnung konservativer Szenarien oder durch die Annahme umhüllender Varianten abgeschätzt werden müssen. Dies stellt sicher, dass die Sicherheitsanalyse stets konservativ ist und die tatsächliche Wirkung des Mehrfachbarrierensystems in der Realität voraussichtlich besser sein wird als das modellierte Verhalten. Dadurch werden die radiologischen Auswirkungen für Mensch und Umwelt mit hoher Wahrscheinlichkeit überschätzt (Rahn et al. 2024). Beispielsweise ist der HAA-Endlagerbehälter in der Sicherheitsbetrachtung in einer vollständig wassergesättigten Verfüllung der Lagerstollen abgebildet (Kap. 4.2.1.4 in Nagra 2024g), um die Effekte der Korrosion zu maximieren.

Die aktuelle durchschnittliche Strahlendosis der Schweizer Bevölkerung beträgt etwa 6 mSv pro Jahr (BAG 2021). Die vom ENSI festgelegte maximal zulässige Strahlendosis pro Person von 0.1 mSv pro Jahr, die durch radioaktive Stoffe aus dem gTL verursacht werden darf, ist im Vergleich dazu ein sehr kleiner Wert. Zur Veranschaulichung: Ein Flug von Frankfurt nach New York und zurück führt zu einer Strahlenbelastung von 0.1 mSv (Quelle: https://www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt/luft-boden/flug/flug_node.html). ↩

In diesem Kapitel ist die in ENSI (2023a) geforderte sog. Beschreibung der zu erwartenden Entwicklung des gTL in der Nachverschlussphase unter Berücksichtigung der möglichen gegenseitigen Wechselwirkungen der unterschiedlichen Materialien und anderer im gTL ablaufender Prozesse zusammengefasst, die in Kap. 5.3 von Nagra (2024v) und in Nagra (2024u) beschrieben sind.

Die Entwicklung der Eigenschaften der technischen und geologischen Barrieren nach dem Verschluss des gTL bildet die Grundlage für die Sicherheitsanalysen. Die Eigenschaften und das Langzeitverhalten des Abfallinventars Nagra (2023c), der technischen (z. B. Nagra 2024g, Nagra 2021c) und geologischen Barrieren (Nagra 2024p) sind aufgrund langjähriger Forschungsarbeiten bekannt (vgl. Kap. 4.2 bis 4.5) und anhand von Beobachtungen, Experimenten in Felslaboren und Systemanalysen (vgl. Kap. 4.6.3) gut verstanden und dadurch prognostizierbar (Nagra 2024u). Die Entwicklung ist geprägt durch Wechselwirkungen zwischen den technischen und geologischen Barrieren sowie durch geologische Prozesse.

Alle radioaktiven Abfälle, die eingelagert werden, müssen den Annahmebedingungen entsprechen. Für die Sicherheitsanalysen werden das Radionuklidinventar, die Abfallarten, Massen und Volumen aus Nagra (2023c) berücksichtigt.

Im gTL kommt es vor der Einlagerung durch den Bau und die Belüftung der untertägigen Anlage zu einer Entsättigung und Absenkung des Porenwasserdrucks im unmittelbar an die untertägigen Bauten angrenzenden Gebirge (Kap. 5.3.3 in Nagra 2024v). Des Weiteren führen Spannungsumlagerungen zur Bildung einer Auflockerungszone im Gebirge, das direkt an die untertägigen Bauten angrenzt (Kap. 3.2.2 in Nagra 2024u). In der Nachverschlussphase sättigt dieser Bereich wieder auf und der ursprüngliche Porenwasserdruck stellt sich wieder ein, wodurch sich auch die Auflockerungszone durch Selbstabdichtung schliesst (Kap. 5.3.3 in Nagra (2024v) sowie Kap. 6.1 und Kap. 6.2 in Nagra (2024u)).

In den HAA-Lagerstollen sättigt sich die anfangs trockene Bentonitverfüllung mit Porenwasser aus dem Opalinuston auf (Kap. 5.3.6 in Nagra 2024v). Der limitierende Faktor dabei ist die äusserst geringe hydraulische Durchlässigkeit des Opalinustons, weshalb eine vollständige Sättigung der Bentonitverfüllung nach einigen hundert Jahren erwartet wird. Die Aufsättigung führt beim Bentonit zu der Entwicklung eines Quelldrucks, einer Verschiebung der Porengrössenverteilung und dadurch zu einer sehr geringen hydraulischen Durchlässigkeit (Kap. 6.1 in Nagra 2024u).

In den ersten paar tausend Jahren der Nachverschlussphase führt die Zerfallswärme der HAA zu einem vorübergehenden Anstieg der Temperatur und des Porenwasserdrucks im Gebirge um die HAA-Lagerstollen (Kap. 5.3.6 in Nagra (2024v) sowie Kap. 6.1 und 6.2 in Nagra (2024u)). Die Höhe des Temperatur- und Druckanstieges nimmt mit zunehmender Entfernung von den HAA-Endlagerbehältern ab. Während mindestens tausend Jahren ist der vollständige Einschluss der HAA in den Endlagerbehältern sichergestellt. Danach werden die Behälter infolge Korrosion zunehmend undicht.

Auch das Nahfeld der SMA-Lagerkavernen sättigt mit Porenwasser aus dem Opalinuston auf. Aufgrund der Kavernengrösse des aktuellen Lagerkonzepts dauert dieser Vorgang aber länger als bei den HAA-Lagerstollen und es können infolge der langsamen Aufsättigung oder durch Gas, das in den SMA-Lagerkavernen entsteht, luft- oder gasgefüllte Poren bestehen bleiben (Kap, 5.3.5 in Nagra (2024v) sowie Kap. 6.2 und 7.2 in Nagra (2024u)). Das Gas wird durch Kontakt von Wasser mit korrosions- und degradationsfähigen Materialien gebildet. Der Grossteil der Gasbildung im gesamten gTL findet im SMA-Lagerteil während der ersten tausend bis zehntausend Jahren statt. Die produzierten Gase sammeln sich zunächst im First der Lagerkavernen an, während sich im unteren Teil der Lagerkavernen Porenwasser sammelt. Bei steigendem Gasdruck erfolgt dann die Gasmigration aus den Lagerkavernen in die Lagerfeldzugänge und den Haupterschliessungsbereich sowie in das umgebende Wirtgestein.

Sowohl bei den HAA-Lagerstollen und SMA-Lagerkavernen degradiert der Tunnelausbau im Verlaufe der Zeit und verliert seine mechanische Festigkeit (Kap 5.3.5 und 5.3.6 in Nagra 2024v). Die daraus resultierende Spannungsumverteilung hat jedoch keinen Einfluss auf die sicherheitsrelevanten Eigenschaften der Barrieren, da das Verfüllmaterial die Lagerkammern mechanisch stabilisiert und die Konvergenz der Lagerkammern begrenzt.

Verbleib und Verhalten der Radionuklide im gTL

Das Verhalten der Radionuklide im gTL lässt sich nach dem Verschluss grob in unterschiedliche Phasen einteilen (Kap. 5.4 in Nagra 2024v), die sich zu einem gewissen Grad überschneiden:

-

Bei den HAA sind die Radionuklide zu Beginn vollständig in den Endlagerbehältern eingeschlossen. Dieser Einschluss muss für mindestens tausend Jahre sichergestellt sein.

-

Nach dem Versagen der HAA-Endlagerbehälter werden die noch nicht zerfallenen Radionuklide zum grössten Teil sehr langsam aus der Brennstoffmatrix und dem Glas gelöst.

-

Die SMA-Endlagerbehälter bieten zunächst einen Widerstand gegen das Eindringen von Porenwasser. Doch mit der Zeit zersetzen sie sich und das Wasser gelangt in Kontakt mit den Abfallgebinden.

-

Die Radionuklide, die aus den Endlagerbehältern in die Verfüllung der HAA-Lagerstollen oder das Nahfeld der SMA-Lagerkavernen gelangen, werden dort zurückgehalten und zerfallen oder bewegen sich sehr langsam durch die Verfüllungen oder das Nahfeld in das Wirtgestein und/oder das Verschlusssystem.

-

Nur ein sehr geringer Teil der Radionuklide erreicht das Wirtgestein. In gelöster Form können nur sehr langlebige und nicht sorbierende Radionuklide in geringsten Konzentrationen den EG verlassen und in die tiefen Felsaquifere gelangen. Dieser Prozess erfolgt sehr langsam, da Diffusion den Transport im EG bestimmt.

-

Bei der Dosiskalkulation wird davon ausgegangen, dass diese wenigen Radionuklide über die tiefen Felsaquifere direkt zur Biosphäre vordringen und dort geringfügig zu der Gesamtdosis beitragen können. Dabei handelt es sich um konservative Annahmen, da zusätzliche Abschwächungen, Verdünnungen und Verzögerungen von mehreren tausend bis hunderttausend Jahre vernachlässigt sind, welche sich durch den Zerfall und die Dispersion während des Transports aus den tiefen Felsaquiferen, die sich mehrere hundert bis tausend Meter unterhalb der Erdoberfläche befinden, ergeben.

Der Grossteil der Radionuklide wird das gTL nicht verlassen, sondern dort aufgrund der Rückhaltung in den Barrieren zerfallen.

Beim Sicherheitsnachweis für die Nachverschluss sind gemäss ENSI (2023a) sicherheitsrelevante FEPs (features, events and processes) durch Rechenfälle abzudecken. FEPs ist eine international gebräuchliche Bezeichnung für Eigenschaften, Ereignisse und Vorgänge, die mögliche Entwicklungen des gTL bestimmen.

In den Sicherheitsanalysen ist eine phänomenologische Vollständigkeit der FEPs und ein angemessenes FEP-Management sichergestellt, da

eine umfassende FEP-Datenbank entwickelt wurde, die alle FEPs enthält, die für die Sicherheitsbewertung relevant sein können,

eine sorgfältige Prüfung der Phänomene, die in dem Sicherheitsnachweis berücksichtigt sind, anhand der FEP-Datenbank durchgeführt wurde.

Die FEP-Datenbank der Nagra wurde über viele Jahre hinweg entwickelt, von internen und externen Experten überprüft und mit anderen relevanten FEP-Datenbanken abgeglichen, die von nationalen Organisationen in anderen Ländern und von internationalen Gremien zusammengestellt wurden. Die Prüfung der FEPs ist in Nagra (2024t) dokumentiert.

In diesem Kapitel sind das in ENSI (2023a) geforderte sog. Aufzeigen der Wirkungsweise, des Rückhaltevermögens und der Robustheit der technischen und geologischen Barrieren dokumentiert. Ausserdem sind die Auswirkungen gekoppelter Prozesse und der Gasbildung auf die technischen und geologischen Barrieren sowie auf den Radionuklidtransport dargelegt und bewertet. Aufgrund der detaillierten Kenntnisse über die geologischen und technischen Barrieren sowie über die langfristigen Prozesse sind die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems und der einzelnen Barrieren mittels modellunterstützter Analysen analysiert und die langfristige Wirksamkeit des Mehrfachbarrierensystems bestätigt. Ein Vergleich und eine Überprüfung der Ergebnisse mit den aktuellen Anforderungen an das gTL (Nagra 2024ab) zeigt, dass der Standort mit der exemplarischen Auslegung des gTL die Anforderungen zum langfristigen Erhalt der Barriereeigenschaften mit grossen Reserven erfüllt.

Die Prüfung der Barrierewirksamkeit ist der erste Schritt des Sicherheitsnachweises. Mit den numerischen Modellen für den Standort sind neben dem Referenzfall auch die Bandbreite der Ungewissheiten systematisch analysiert. Mit den Modellierungen sind mögliche Abweichungen bei der Funktionsfähigkeit, die als Input für die Entwicklung der Sicherheitsszenarien dienen, sowie Phasen maximaler Beanspruchung des gTL-Systems identifiziert, die die Integrität der Barrieren beeinträchtigen könnten. Diese Prüfszenarien sind mit zusätzlichen Robustheits- und Konsequenzenanalysen gezielter untersucht, um die Sicherheitsmargen zu überprüfen.

Im Folgenden sind ausgewählte Beispiele erläutert. Der Nachweis der Barrierewirksamkeit für das gTL am Standort findet sich in Nagra (2024ac). Die bei der Prüfung der Barrierewirksamkeit verwendeten Modelle sind in Nagra (2024s) ausführlich beschrieben.

Wechselwirkungen zwischen SMA- und HAA-Lager

Bei der Anordnung der HAA- und SMA-Lagerteile ist gemäss ENSI (2018a) darauf zu achten, dass mögliche thermische, mechanische, hydraulische und gasbedingte sowie chemische Wechselwirkungen zwischen den beiden Lagerteilen keine sicherheitsrelevante Beeinträchtigung des Mehrfachbarrierensystems darstellen. Dazu wurden die Wechselwirkungen zwischen den beiden Lagerteilen untersucht. Sowohl die Ergebnisse einer Sensitivitätsanalyse mit unterschiedlichen Abständen (Nagra 2021b) als auch die Ergebnisse für die exemplarische Lagerauslegung am Standort (Kap. 4.2 in Nagra (2024ac)) zeigen, dass die Lagerteile für HAA und für SMA so angelegt werden können, dass sie sich nicht gegenseitig negativ beeinflussen.

Die definitive Anordnung der HAA- und SMA-Lagerteile erfolgt im Rahmen der weiteren Bewilligungsschritte nach KEG.

Mindestabstand von tektonischen Störungen

Der Fokus der Systemanalysen beim Sicherheitsnachweis für die Nachverschlussphase liegt auf potenziellen Freisetzungspfaden von Radionukliden aus dem gTL. Dazu werden mit Transportmodellierungen Freisetzungen für verschiedene Situationen berechnet. Als konservative Massnahme werden die Analysen mit nicht sorbierenden Stoffen durchgeführt. Dadurch wird ermittelt, welche Anteile des Stoffes über die verschiedenen Transportpfade freigesetzt werden könnten. Bei den Stofftransportrechnungen werden zur Berücksichtigung aller Ungewissheiten unterschiedliche Annahmen und Parameter berücksichtigt.

Ein Untersuchungsaspekt bei den Transportmodellierungen betrifft den Einfluss von tektonischen Störungen auf den Transport von Radionukliden. Obwohl die Resultate der Tiefbohrungen zeigen, dass gestörter Opalinuston keine erhöhte hydraulische Durchlässigkeit aufweist, wird der Einfluss von Störungen konservativ mit erhöhten hydraulischen Durchlässigkeiten untersucht. Für die Modellanalysen zur Prüfung der Barrierewirksamkeit wird angenommen, dass sich in 200 m Abstand des HAA-Lagerfeldes bzw. des äussersten Lagerstollens eine steilstehende Störung mit erhöhter hydraulischer Durchlässigkeit befindet (Kap. 6.3.6 in Nagra (2024ac) und Kap. 4.2 in Nagra (2024ad)). Die Ergebnisse zeigen, dass die Freisetzung dabei hauptsächlich über das intakte Gestein erfolgt und eine solche fiktive Störung, selbst unter der Annahme von unrealistisch hohen Transportbedingungen, keinen relevanten Freisetzungspfad darstellt.

Beim Vorschlag für die räumliche Ausdehnung des vorläufigen Schutzbereichs (Kap. 5.1.1) wird deshalb ein Abstandsbereich von 200 m zwischen der potenziellen Lagerzone und regionalen tektonischen Elementen benutzt. Dadurch wird gewährleistet, dass bei der zukünftigen Platzierung der Lagerteile ausreichend Abstand zu regionalen tektonischen Elementen eingehalten werden kann. Somit ist die Langzeitsicherheit auch bei ungünstigen geologischen Entwicklungen gewährleistet.

Erhalt der Gebirgsintegrität

Bei den Modellierungen der wärmeinduzierten Prozesse wird für alle HAA-Endlagerbehälter modellhaft angenommen, dass sie eine maximale Wärmeleistung aufweisen, wobei dies eine konservative Annahme ist, da der Grossteil der HAA-Endlagerbehälter tiefere Wärmeleistungen aufweisen wird. Aufgrund der bekannten und mit Laborexperimenten oder grossmassstäblichen Experimenten in Felslabors bestimmten Wärmeleitfähigkeit der Systemkomponenten und verifizierten Modellierungswerkzeugen lassen sich die Temperatureffekte und die damit gekoppelte Veränderung der Porenwasserdruck- und Gebirgsverhältnisse berechnen. Die Ergebnisse in Kap. 4.3 und 6.2.4 von Nagra (2024ac) zeigen, dass mit der exemplarischen Auslegung des gTL die vorübergehend erhöhten Temperaturen und Porenwasserdrücke keine langfristigen Auswirkungen auf die Sicherheitsfunktionen des Mehrfachbarrierensystems haben.

Neben den wärmeinduzierten Prozessen werden auch gasinduzierte Effekte untersucht, die zu Veränderungen des Porenwasserdrucks und der Gebirgsspannungen im umgebenden Wirtgestein führen könnten. Die Ergebnisse der Prüfung der Barrierenwirksamkeit zeigen, dass die Gasproduktion weder die Sicherheitsfunktionen des Wirtgesteins noch der technischen Barrieren in der Nachverschlussphase beeinträchtigt (Kap. 4.4 in Nagra 2024ac). In allen untersuchten Fällen besteht eine Sicherheitsmarge, z. B. in Bezug auf die Gebirgsspannungen, weshalb keine Reaktivierung existierender Störungen oder Bildung neuer Störungen stattfindet. Selbst unter pessimistischsten Annahmen werden die Sicherheitsfunktionen für die Nachverschlussphase nicht beeinträchtigt. Des Weiteren demonstrieren die Analysen, dass die gasbedingten Überdrücke in den HAA-Lagerstollen und in den SMA-Lagerkavernen durch verschiedene Prozesse begrenzt bleiben:

-

Durch Gasspeicherung in den technischen Barrieren und in der Auflockerungszone.

-

Aufgrund der Gasmigration durch die Versiegelungen der Lagerteile in die verfüllten Lagerfeldzugänge und die verfüllten Bauwerke im zentralen Bereich, welche ein erhebliches Gasspeichervermögen aufweisen.

Ferner zeigt sich, dass die Versiegelungen der Zugangsbauwerke aufsättigen und abdichten bevor das von den Abfällen generierte Gas diese Versiegelungen erreicht (Kap. 4.4.5 in Nagra 2024ac).

Barrierewirksamkeit des EG

Für die Barrierenwirksamkeit des EG ist ein modellgestützter Nachweis erbracht, der auf Labor- und Felslaborexperimenten, Daten aus Tiefbohrungen und verifizierten Modellen basiert. Dieser bestätigt, dass der Radionuklidtransport im Opalinuston diffusionsdominiert ist und der Opalinuston die primäre Transportbarriere des geologischen Barrierensystems darstellt. Des Weiteren zeigen die Resultate, dass auch die oberen und unteren Rahmengesteine eine zusätzliche Transportbarriere darstellen (Kap. 6.1.2 in Nagra (2024v) und (Kap. 6.3.6 in Nagra 2024ac)).

Auch der Einfluss der Auflockerungszone auf die Barrierenwirksamkeit des Opalinustons ist untersucht (Tab. 3.3, Tab. 3.6 und Anhang B.2 in Nagra 2024ac). Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass die Form, die Ausdehnung und die Eigenschaften der Auflockerungszone im Opalinuston um die Lagerkammern die Barrierenwirksamkeit des EG und der technischen Barrieren nicht beeinträchtigen. Die folgenden Punkte fassen die Hauptargumente aus Kap. 6.1.2 in Nagra (2024v) und Kap. 6.3.6 in Nagra (2024ac) zusammen:

-

Die Wahl des Bauverfahrens und des Ausbaus begrenzen die Ausdehnung der Auflockerungszone.

-

Aufgrund von Selbstabdichtung und sehr beschränktem Wasserzutritt stellt die Auflockerungszone keinen signifikanten axialen Transportweg für gelöste Radionuklide dar.

Obwohl es im Rahmen der Untersuchungen in den Tiefbohrungen selbst bei geringem Tonmineralgehalt keine Hinweise auf eine erhöhte hydraulische Durchlässigkeit der Rahmengesteine gibt (z. B. Fig. 4-138 Nagra 2024p), ist der Stofftransport bei der Prüfung der Barrierewirksamkeit der Rahmengesteine mit abdeckenden Parameterbandbreiten und ungünstige Annahmen untersucht. So sind z. B. hypothetische hochdurchlässige dünne Schichten in den Rahmengesteinen simuliert oder die «Herrenwis-Einheit»41 mit einer hypothetischen hohen Variabilität der hydraulischen Durchlässigkeit abgebildet. Die Modellrechnungen in Kap. 6.3.6 von Nagra (2024ac) zeigen, dass die Rahmengesteine selbst unter solchen hypothetischen und ungünstigen Annahmen keine advektiven Freisetzungspfade darstellen, sondern eine Transportbarriere bilden und damit zusätzlich zur Gewährleistung der Rückhaltung beitragen.

Die «Herrenwis-Einheit» besteht vor allem aus Korallenkalken mit mergeligen Zwischenlagen und ist im östlichen Bereich des Standortgebiets NL als eine Art grosse Linse zwischen den tonigen, geringdurchlässigen oberen Rahmengesteinen eingebettet. ↩

In diesem Kapitel wird die Berücksichtigung von den in ENSI (2023a) geforderten sog. Auswirkungen von Bau und Betrieb auf die Langzeitsicherheit zusammengefasst. Der Bau aller unterirdischen Bauwerke und die Integration aller technischen Komponenten werden nach etablierterem Stand der Technik und mit geeigneten Verfahren durchgeführt, um allen einschlägigen Anforderungen und Spezifikationen zu entsprechen. Es werden Massnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass Störfälle in der Zeit vor dem Verschluss keine Auswirkungen auf die langfristige Sicherheit haben. Die Analyse der Auswirkungen von Störfällen auf die Langzeitsicherheit ist in Nagra (2024c) beschrieben.

Dieses Kapitel dokumentiert die in ENSI (2023a) geforderte sog. Beschreibung der Robustheit der technischen und geologischen Barrieren, die Szenarienanalyse, mit welcher umhüllende Varianten und Szenarien von möglichen Entwicklungen betrachtet und identifiziert sind, und die Berechnung der radiologischen Auswirkungen zukünftiger Entwicklungen. Die Bewertung der Resultate zeigt, dass am Standort die Schutzkriterien für die Nachverschlussphase für alle Szenarien mit deutlichen Sicherheitsmargen eingehalten werden.

Sicherheitsszenarien beschreiben die verschiedenen Möglichkeiten für den Ausgangszustand und die anschliessende Entwicklung des gTL und stellen die Verbindung zwischen der Prüfung der Barrierewirksamkeit (vgl. Kap. 4.6.3) und den Dosisberechnungen her. Ihre Herleitung ist in Nagra (2024h) beschrieben. Die Sicherheitsszenarien sind abdeckend definiert, da sie alle Ungewissheiten und Entwicklungen mit potenziellen Auswirkungen auf die Langzeitsicherheit berücksichtigen, die sich aus der Prüfung der Barrierewirksamkeit, der geologischen Langzeitentwicklung und allfälligen Störfällen während der Bau- und Betriebsphase ergeben können. Dabei ist berücksichtigt, dass die technischen Barrieren, der EG, die geologische Langzeitentwicklung des Standorts, die Biosphäre und die Lebensgewohnheiten der Menschen jeweils eine unterschiedliche zeitliche Prognostizierbarkeit haben. In Übereinstimmung mit internationalen und nationalen Richtlinien sind Sicherheitsszenarien definiert, die sowohl die erwartete Entwicklung des gTL über den Nachweiszeitraum als auch weniger wahrscheinliche und sogar hypothetische Entwicklungen und Abweichungen beschreiben, sowie Szenarien, die auf zukünftige menschliche Aktivitäten zurückzuführen sind.

Die radiologischen Konsequenzen aller Sicherheitsszenarien sind in Nagra (2024y) beschrieben und die Einhaltung der Schutzkriterien sowie die vorhandenen Sicherheitsmargen bewertet. Mit den radiologischen Konsequenzenanalysen sind sowohl die Freisetzungsraten gelöster Radionuklide als auch der gasförmigen Radionuklide berechnet. Die Berechnungen der radiologischen Auswirkungen für die Nachverschlussphase stellen nicht die effektiv prognostizierte Strahlenexpositionen dar. Sie ergeben ein Dosismaximum für ein durchschnittliches Individuum innerhalb der von den potenziellen Auswirkungen aus dem gTL am meisten betroffenen Bevölkerungsgruppe. Ausserdem zeigen sie die Sensitivitäten und die Auswirkungen von Ungewissheiten auf die Rückhaltung und den Transport von Radionukliden, was die Sicherheitsmargen veranschaulicht.

Zusätzlich zu den Analysen in Nagra (2024y) sind die radiologischen Konsequenzen von hypothetischen Freilegungsszenarien bspw. durch flächenhafte Erosion oder glaziale Tiefenerosion in Nagra (2024z) und die radiologischen Konsequenzen von zukünftigen menschlichen Aktivitäten in Nagra (2024aa) analysiert und die Einhaltung der Schutzkriterien beurteilt.

Referenzsicherheitsszenario

Als Referenzsicherheitsszenario wird die erwartete Ausgangssituation und erwartete zeitliche Entwicklung des gTL in der Nachverschlussphase am Standort in einer nachgewiesenermassen stabilen geologischen Situation bezeichnet (Kap. 7.2 in Nagra (2024v) und Kap. 4.1 in Nagra (2024y). Diese garantiert aufgrund der tektonisch ruhigen Lagerung, der geringen Hebungs- und Erosionsraten die Langzeitstabilität der sicherheitsrelevanten Eigenschaften des EG (vgl. Kap. 4.3 bis 4.5). Für diese geologische Referenzsituation sind ein probabilistischer und verschiedene deterministische Rechenfälle untersucht (Kap. 4.1.3 in Nagra 2024y). Die Ungewissheiten an der Erdoberfläche bezüglich der Klima- und Landschaftsentwicklung und des Verhaltens der Menschen sind mit Bandbreiten und ungünstigen Annahmen berücksichtigt. Die unterschiedlichen Bedingungen an der Erdoberfläche sind sowohl als heutiges, als feucht-kaltes und auch als konstant warm-trockenes Klima mit Rechenfällen abgedeckt. Gleichzeitig geht das Referenzsicherheitsszenario von einer landwirtschaftlichen Nutzung mit einem grossen Selbstversorgungsanteil aus. Obwohl der Keuper-Aquifer, der den EG nach unten begrenzt, am Standort nur lokal im Bereich der Tiefbohrungen Bachs-1-1 und Stadel-2-2 angetroffen wurde, ist er im Referenzsicherheitsszenario konservativ behandelt, da er unrealistischerweise als grossräumig aktiver Aquifer betrachtet wird. Ein zusätzlicher Rechenfall betrachtet auch einen hydraulisch inaktiven Keuper-Aquifer.

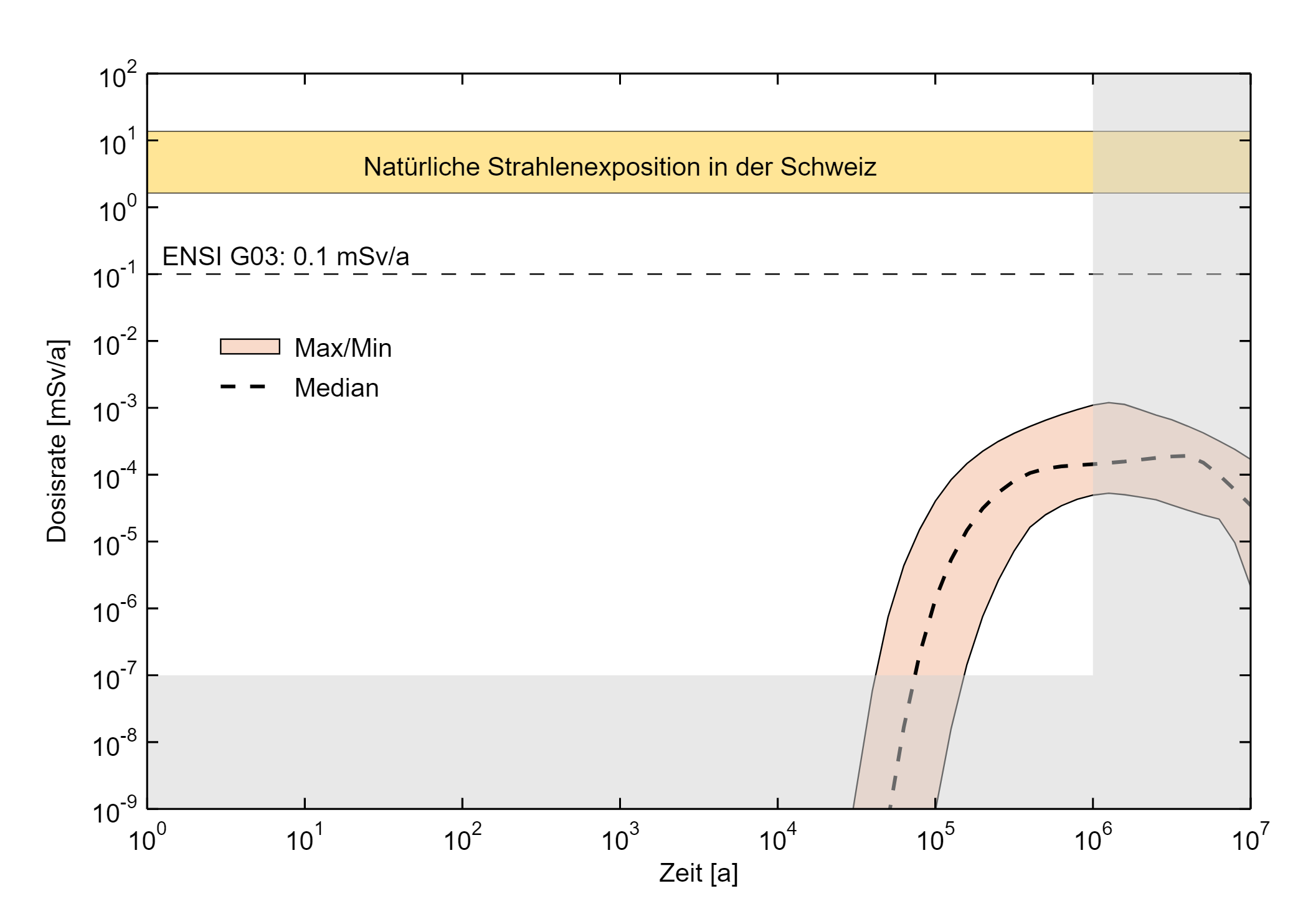

Fig. 4‑6:Dosisraten aus der probabilistischen Konsequenzenanalyse für die Freisetzung von in Wasser gelösten Radionukliden aus dem HAA- und SMA-Lagerteil des gTL für das Referenzszenario

Dargestellt ist die statistische Auswertung der Analyseergebnisse mit Median, Minimum und Maximum. Der graue Bereich zeigt zum einen die Zeit nach dem Ende des Nachweiszeitraums von 106 Jahren und zum anderen den Bereich unterhalb von 10-7 mSv pro Jahr, entsprechend einer internationalen Konvention über strahlenbedingte Risiken. Das Schutzkriterium von 0.1 mSv pro Jahr gemäss ENSI (2023a) ist mit einer gestrichelten horizontalen Linie dargestellt.

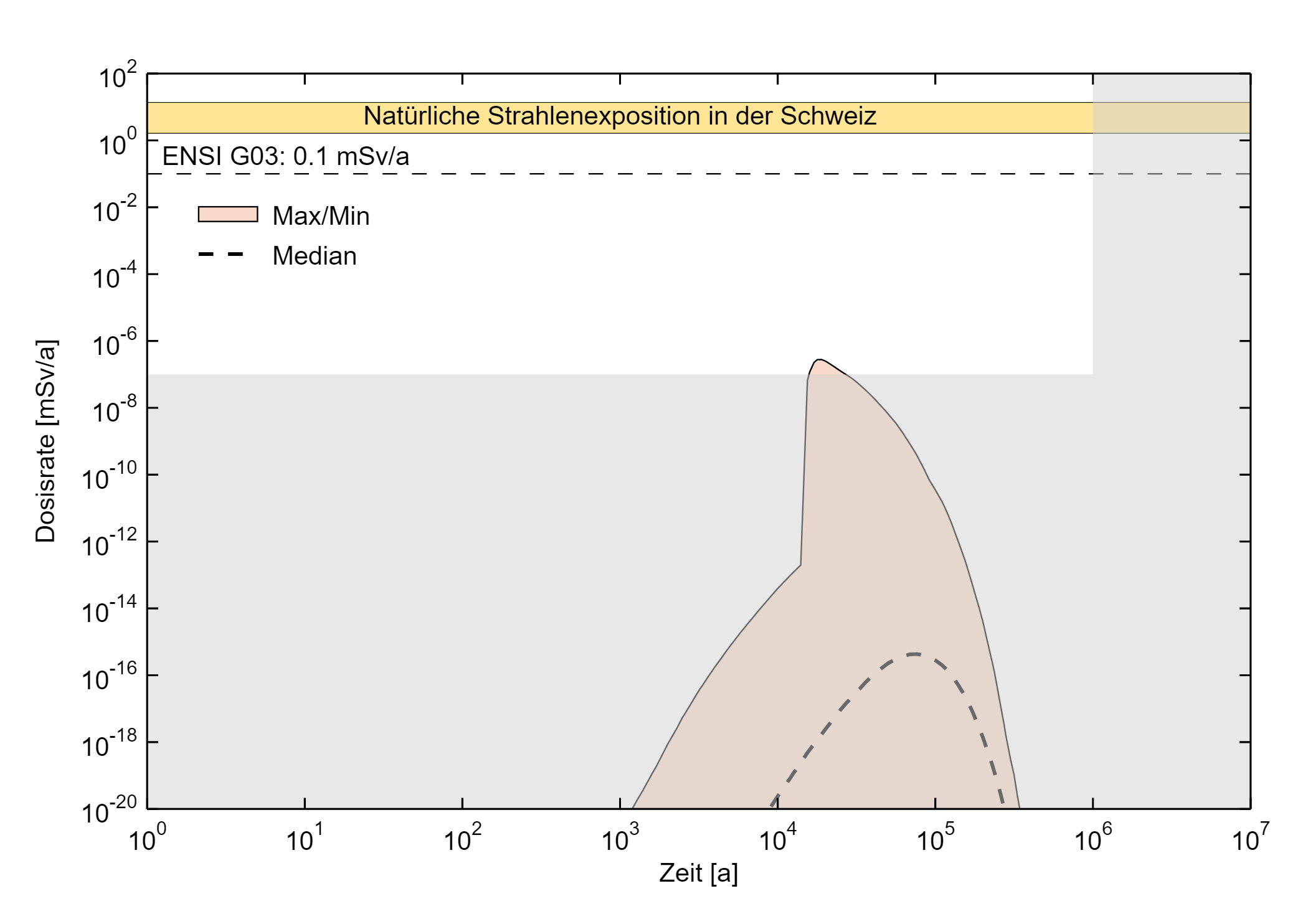

Fig. 4‑7:Dosisraten aus der probabilistischen Konsequenzenanalyse für die Freisetzung des gasförmigen Radionuklids C-14 aus dem HAA- und SMA-Lagerteil des gTL für das Referenzszenario

Dargestellt ist die statistische Auswertung der Analyseergebnisse mit Median, Minimum und Maximum. Der graue Bereich zeigt zum einen die Zeit nach dem Ende des Nachweiszeitraums von 106 Jahren und zum anderen den Bereich unterhalb von 10-7 mSv pro Jahr, entsprechend einer internationalen Konvention über strahlenbedingte Risiken. Aufgrund der sehr niedrigen Dosisraten ist die Skala der y-Achse bis 10-20 mSv pro Jahr erweitert. Das Schutzkriterium von 0.1 mSv pro Jahr gemäss ENSI (2023a) ist mit einer gestrichelten horizontalen Linie dargestellt.

Die Ergebnisse der probabilistischen Analysen für wasserlösliche Radionuklide sind in Fig. 4‑6 dargestellt und illustrieren die zeitliche Entwicklung und die Bandbreite der Ungewissheiten in den berechneten Dosisraten, die zusammen aus den HAA- und SMA-Lagerteilen freigesetzt werden. Der Medianwert liegt deutlich mit drei Grössenordnungen und das Maximum der Bandbreite mit zwei Grössenordnungen unterhalb des Schutzkriteriums von 0.1 mSv pro Jahr. Die probabilistischen Resultate zeigen die grossen Sicherheitsmargen bzgl. Parameterungewissheiten. Auch nach Ende des Nachweiszeitraums von einer Million Jahre bleibt die Dosisrate mit vier Grössenordnungen weit unterhalb der typischen natürlichen heutigen Strahlenexposition der Schweizer Bevölkerung. Die Dosisraten der deterministischen Rechenfälle (Kap. 8.2 in Nagra (2024v) und Kap. 7.1.1 in Nagra (2024y)), welche unterschiedliche Bedingungen an der Erdoberfläche und des Keuper-Aquifers abdecken, liegen entweder im gleichen Bereich wie die probabilistischen Berechnungen während des Nachweiszeitraums oder deutlich darunter.

Bei den gasförmigen Radionukliden ist 14C in Form von Methan das einzige Radionuklid, das durch Migration in der Gasphase signifikant zu den Dosisraten beitragen könnte. Fig. 4‑7 zeigt die Ergebnisse der probabilistischen Analysen für die Freisetzung von volatilem 14C. Die maximalen Dosisraten sind mehrere Grössenordnungen kleiner als die Dosisraten der wasserlöslichen Radionuklide und liegen deshalb auch sehr weit unterhalb des Schutzkriterium von 0.1 mSv pro Jahr. Weitere Ergebnisse sind in Kap. 8.2 von Nagra (2024v) zusammengefasst und in Kap. 7.2.1 von Nagra (2024y) detailliert beschrieben.

Die Ergebnisse verdeutlichen die grossen Sicherheitsmargen bzgl. der Einhaltung des Schutzkriteriums für das gTL am Standort. Der Radionuklidtransport wird bereits in den technischen Barrieren abgeschwächt. Die geologischen Barrieren sorgen zusätzlich für eine erhebliche Abschwächung, so dass bereits nach einigen Metern Transport im Opalinuston die maximale Dosisrate unter dem gesetzlichen Dosisgrenzwert von 0.1 mSv pro Jahr liegt (z. B. Fig. 8-4 in Nagra 2024v). Diese kurze Transportlänge in der geologischen Barriere zur Einhaltung des Schutzziels ist unabhängig von den Entwicklungen in den technischen Barrieren, wie sie in den «What if» Szenarien behandelt werden.

Zusammenfassend zeigen die radiologischen Konsequenzenanalysen für ein gTL am Standort, bei denen die exemplarische Lagerauslegung und die erwartete Entwicklung verwendet ist, dass die Schutzkriterien mit grossen Sicherheitsmargen eingehalten werden und der Schutz von Mensch und Umwelt gewährleistet werden kann.

Alternative Sicherheitsszenarien

Mit den alternativen Sicherheitsszenarien sind wenig wahrscheinliche, d. h. grundsätzlich wissenschaftlich nicht auszuschliessende Szenarien, bei den Standorteigenschaften und den Eigenschaften des EG analysiert. Aufgrund der sehr guten Explorierbarkeit, mehr als ausreichenden Ausdehnung des EG, den sehr günstigen hydrogeologischen Eigenschaften und der geologischen Langzeitstabilität des Standorts ergeben sich nur wenige alternative Sicherheitsszenarien. Diese beziehen sich gemäss Kap. 7.3 in Nagra (2024v) und Kap. 4.2 in Nagra (2024y) auf:

-

Bestehen einer nicht erkannten Störung mit einem konservativ hohen Wert für die Durchlässigkeit innerhalb der HAA- oder SMA-Lagerfelder.

-

Bestehen eines horizontalen advektiven Transportpfads in den Rahmengesteinen oberhalb oder unterhalb des Opalinustons.

In allen betrachteten Fällen bleibt die resultierende maximale Dosisrate für die wasserlöslichen und gasförmigen Radionuklide um mehrere Grössenordnungen unter dem Schutzkriterium (Kap. 8.3 in Nagra (2024v) sowie Kap. 7.1.2 und 7.2.2 in Nagra (2024y)). Die Ergebnisse zeigen, dass das Vorhandensein einer nicht erkannten Störung oder hydraulisch aktiver Einheiten in den Rahmengesteinen im Vergleich zum Referenzsicherheitsszenario nur einen begrenzten Einfluss auf die maximalen Dosisraten hat, wobei diese früher auftreten könnten.

«What-if» Szenarien

Mit «What-if» Szenarien (Kap. 7.4 in Nagra (2024v) und Kap. 4.3 in Nagra (2024y)) werden hypothetische Situationen und Entwicklungen ausserhalb des Bereichs wissenschaftlich möglicher Effekte oder erwarteter Prozesse analysiert. Sie sind unrealistisch ausgelegt und werden verwendet, um die Robustheit des gTL-Systems zu demonstrieren.

Die «What-if» Szenarien decken zum einen die hypothetischen radiologischen Konsequenzen einer sehr grossen, unrealistisch durchlässigen, nicht erkannten Störung innerhalb oder neben den HAA- oder SMA-Lagerfeldern sowie einer Störung, die aufgrund eines unwahrscheinlichen Erdbebens grosser Magnitude oder tiefenlagerinduzierter Prozesse neugebildet oder reaktiviert wird, ab. Zum anderen sind «What-if» Szenarien analysiert, bei den unrealistischerweise die Barrieren des Mehrfachbarrierensystems entweder komplett vernachlässigt oder stark beeinträchtigt sind. Im Folgenden sind ausgewählte Beispiele aufgelistet:

-

Leicht wasserlösliche HAA

-

Keine Sorption im Bentonit oder im EG

-

Hypothetisch hohe Diffusionsraten im Bentonit oder im EG