Dieses Kapitel dokumentiert die in ENSI (2023a) geforderte sog. Beschreibung der Robustheit der technischen und geologischen Barrieren, die Szenarienanalyse, mit welcher umhüllende Varianten und Szenarien von möglichen Entwicklungen betrachtet und identifiziert sind, und die Berechnung der radiologischen Auswirkungen zukünftiger Entwicklungen. Die Bewertung der Resultate zeigt, dass am Standort die Schutzkriterien für die Nachverschlussphase für alle Szenarien mit deutlichen Sicherheitsmargen eingehalten werden.

Sicherheitsszenarien beschreiben die verschiedenen Möglichkeiten für den Ausgangszustand und die anschliessende Entwicklung des gTL und stellen die Verbindung zwischen der Prüfung der Barrierewirksamkeit (vgl. Kap. 4.6.3) und den Dosisberechnungen her. Ihre Herleitung ist in Nagra (2024h) beschrieben. Die Sicherheitsszenarien sind abdeckend definiert, da sie alle Ungewissheiten und Entwicklungen mit potenziellen Auswirkungen auf die Langzeitsicherheit berücksichtigen, die sich aus der Prüfung der Barrierewirksamkeit, der geologischen Langzeitentwicklung und allfälligen Störfällen während der Bau- und Betriebsphase ergeben können. Dabei ist berücksichtigt, dass die technischen Barrieren, der EG, die geologische Langzeitentwicklung des Standorts, die Biosphäre und die Lebensgewohnheiten der Menschen jeweils eine unterschiedliche zeitliche Prognostizierbarkeit haben. In Übereinstimmung mit internationalen und nationalen Richtlinien sind Sicherheitsszenarien definiert, die sowohl die erwartete Entwicklung des gTL über den Nachweiszeitraum als auch weniger wahrscheinliche und sogar hypothetische Entwicklungen und Abweichungen beschreiben, sowie Szenarien, die auf zukünftige menschliche Aktivitäten zurückzuführen sind.

Die radiologischen Konsequenzen aller Sicherheitsszenarien sind in Nagra (2024y) beschrieben und die Einhaltung der Schutzkriterien sowie die vorhandenen Sicherheitsmargen bewertet. Mit den radiologischen Konsequenzenanalysen sind sowohl die Freisetzungsraten gelöster Radionuklide als auch der gasförmigen Radionuklide berechnet. Die Berechnungen der radiologischen Auswirkungen für die Nachverschlussphase stellen nicht die effektiv prognostizierte Strahlenexpositionen dar. Sie ergeben ein Dosismaximum für ein durchschnittliches Individuum innerhalb der von den potenziellen Auswirkungen aus dem gTL am meisten betroffenen Bevölkerungsgruppe. Ausserdem zeigen sie die Sensitivitäten und die Auswirkungen von Ungewissheiten auf die Rückhaltung und den Transport von Radionukliden, was die Sicherheitsmargen veranschaulicht.

Zusätzlich zu den Analysen in Nagra (2024y) sind die radiologischen Konsequenzen von hypothetischen Freilegungsszenarien bspw. durch flächenhafte Erosion oder glaziale Tiefenerosion in Nagra (2024z) und die radiologischen Konsequenzen von zukünftigen menschlichen Aktivitäten in Nagra (2024aa) analysiert und die Einhaltung der Schutzkriterien beurteilt.

Referenzsicherheitsszenario

Als Referenzsicherheitsszenario wird die erwartete Ausgangssituation und erwartete zeitliche Entwicklung des gTL in der Nachverschlussphase am Standort in einer nachgewiesenermassen stabilen geologischen Situation bezeichnet (Kap. 7.2 in Nagra (2024v) und Kap. 4.1 in Nagra (2024y). Diese garantiert aufgrund der tektonisch ruhigen Lagerung, der geringen Hebungs- und Erosionsraten die Langzeitstabilität der sicherheitsrelevanten Eigenschaften des EG (vgl. Kap. 4.3 bis 4.5). Für diese geologische Referenzsituation sind ein probabilistischer und verschiedene deterministische Rechenfälle untersucht (Kap. 4.1.3 in Nagra 2024y). Die Ungewissheiten an der Erdoberfläche bezüglich der Klima- und Landschaftsentwicklung und des Verhaltens der Menschen sind mit Bandbreiten und ungünstigen Annahmen berücksichtigt. Die unterschiedlichen Bedingungen an der Erdoberfläche sind sowohl als heutiges, als feucht-kaltes und auch als konstant warm-trockenes Klima mit Rechenfällen abgedeckt. Gleichzeitig geht das Referenzsicherheitsszenario von einer landwirtschaftlichen Nutzung mit einem grossen Selbstversorgungsanteil aus. Obwohl der Keuper-Aquifer, der den EG nach unten begrenzt, am Standort nur lokal im Bereich der Tiefbohrungen Bachs-1-1 und Stadel-2-2 angetroffen wurde, ist er im Referenzsicherheitsszenario konservativ behandelt, da er unrealistischerweise als grossräumig aktiver Aquifer betrachtet wird. Ein zusätzlicher Rechenfall betrachtet auch einen hydraulisch inaktiven Keuper-Aquifer.

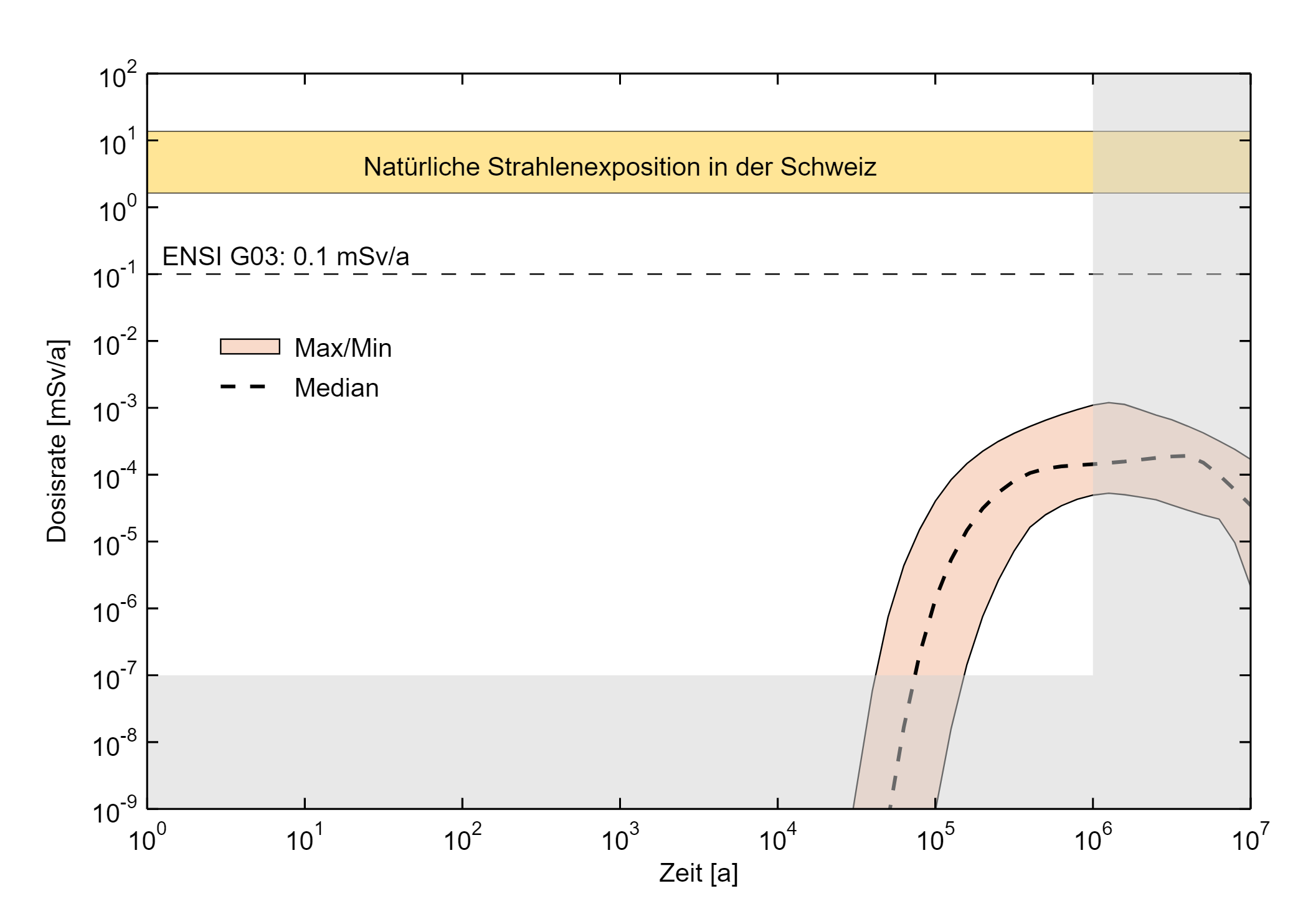

Fig. 4‑6:Dosisraten aus der probabilistischen Konsequenzenanalyse für die Freisetzung von in Wasser gelösten Radionukliden aus dem HAA- und SMA-Lagerteil des gTL für das Referenzszenario

Dargestellt ist die statistische Auswertung der Analyseergebnisse mit Median, Minimum und Maximum. Der graue Bereich zeigt zum einen die Zeit nach dem Ende des Nachweiszeitraums von 106 Jahren und zum anderen den Bereich unterhalb von 10-7 mSv pro Jahr, entsprechend einer internationalen Konvention über strahlenbedingte Risiken. Das Schutzkriterium von 0.1 mSv pro Jahr gemäss ENSI (2023a) ist mit einer gestrichelten horizontalen Linie dargestellt.

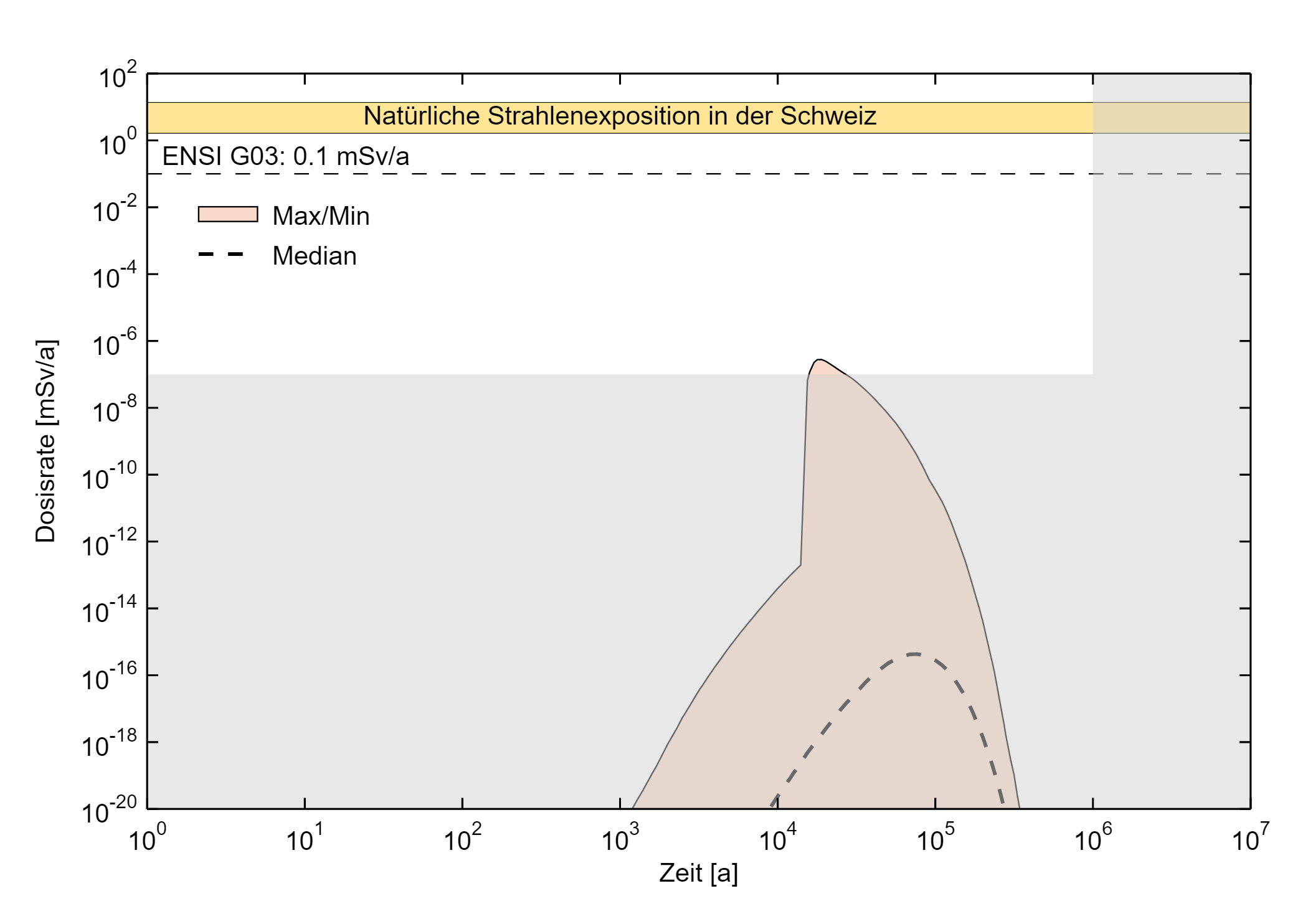

Fig. 4‑7:Dosisraten aus der probabilistischen Konsequenzenanalyse für die Freisetzung des gasförmigen Radionuklids C-14 aus dem HAA- und SMA-Lagerteil des gTL für das Referenzszenario

Dargestellt ist die statistische Auswertung der Analyseergebnisse mit Median, Minimum und Maximum. Der graue Bereich zeigt zum einen die Zeit nach dem Ende des Nachweiszeitraums von 106 Jahren und zum anderen den Bereich unterhalb von 10-7 mSv pro Jahr, entsprechend einer internationalen Konvention über strahlenbedingte Risiken. Aufgrund der sehr niedrigen Dosisraten ist die Skala der y-Achse bis 10-20 mSv pro Jahr erweitert. Das Schutzkriterium von 0.1 mSv pro Jahr gemäss ENSI (2023a) ist mit einer gestrichelten horizontalen Linie dargestellt.

Die Ergebnisse der probabilistischen Analysen für wasserlösliche Radionuklide sind in Fig. 4‑6 dargestellt und illustrieren die zeitliche Entwicklung und die Bandbreite der Ungewissheiten in den berechneten Dosisraten, die zusammen aus den HAA- und SMA-Lagerteilen freigesetzt werden. Der Medianwert liegt deutlich mit drei Grössenordnungen und das Maximum der Bandbreite mit zwei Grössenordnungen unterhalb des Schutzkriteriums von 0.1 mSv pro Jahr. Die probabilistischen Resultate zeigen die grossen Sicherheitsmargen bzgl. Parameterungewissheiten. Auch nach Ende des Nachweiszeitraums von einer Million Jahre bleibt die Dosisrate mit vier Grössenordnungen weit unterhalb der typischen natürlichen heutigen Strahlenexposition der Schweizer Bevölkerung. Die Dosisraten der deterministischen Rechenfälle (Kap. 8.2 in Nagra (2024v) und Kap. 7.1.1 in Nagra (2024y)), welche unterschiedliche Bedingungen an der Erdoberfläche und des Keuper-Aquifers abdecken, liegen entweder im gleichen Bereich wie die probabilistischen Berechnungen während des Nachweiszeitraums oder deutlich darunter.

Bei den gasförmigen Radionukliden ist 14C in Form von Methan das einzige Radionuklid, das durch Migration in der Gasphase signifikant zu den Dosisraten beitragen könnte. Fig. 4‑7 zeigt die Ergebnisse der probabilistischen Analysen für die Freisetzung von volatilem 14C. Die maximalen Dosisraten sind mehrere Grössenordnungen kleiner als die Dosisraten der wasserlöslichen Radionuklide und liegen deshalb auch sehr weit unterhalb des Schutzkriterium von 0.1 mSv pro Jahr. Weitere Ergebnisse sind in Kap. 8.2 von Nagra (2024v) zusammengefasst und in Kap. 7.2.1 von Nagra (2024y) detailliert beschrieben.

Die Ergebnisse verdeutlichen die grossen Sicherheitsmargen bzgl. der Einhaltung des Schutzkriteriums für das gTL am Standort. Der Radionuklidtransport wird bereits in den technischen Barrieren abgeschwächt. Die geologischen Barrieren sorgen zusätzlich für eine erhebliche Abschwächung, so dass bereits nach einigen Metern Transport im Opalinuston die maximale Dosisrate unter dem gesetzlichen Dosisgrenzwert von 0.1 mSv pro Jahr liegt (z. B. Fig. 8-4 in Nagra 2024v). Diese kurze Transportlänge in der geologischen Barriere zur Einhaltung des Schutzziels ist unabhängig von den Entwicklungen in den technischen Barrieren, wie sie in den «What if» Szenarien behandelt werden.

Zusammenfassend zeigen die radiologischen Konsequenzenanalysen für ein gTL am Standort, bei denen die exemplarische Lagerauslegung und die erwartete Entwicklung verwendet ist, dass die Schutzkriterien mit grossen Sicherheitsmargen eingehalten werden und der Schutz von Mensch und Umwelt gewährleistet werden kann.

Alternative Sicherheitsszenarien

Mit den alternativen Sicherheitsszenarien sind wenig wahrscheinliche, d. h. grundsätzlich wissenschaftlich nicht auszuschliessende Szenarien, bei den Standorteigenschaften und den Eigenschaften des EG analysiert. Aufgrund der sehr guten Explorierbarkeit, mehr als ausreichenden Ausdehnung des EG, den sehr günstigen hydrogeologischen Eigenschaften und der geologischen Langzeitstabilität des Standorts ergeben sich nur wenige alternative Sicherheitsszenarien. Diese beziehen sich gemäss Kap. 7.3 in Nagra (2024v) und Kap. 4.2 in Nagra (2024y) auf:

-

Bestehen einer nicht erkannten Störung mit einem konservativ hohen Wert für die Durchlässigkeit innerhalb der HAA- oder SMA-Lagerfelder.

-

Bestehen eines horizontalen advektiven Transportpfads in den Rahmengesteinen oberhalb oder unterhalb des Opalinustons.

In allen betrachteten Fällen bleibt die resultierende maximale Dosisrate für die wasserlöslichen und gasförmigen Radionuklide um mehrere Grössenordnungen unter dem Schutzkriterium (Kap. 8.3 in Nagra (2024v) sowie Kap. 7.1.2 und 7.2.2 in Nagra (2024y)). Die Ergebnisse zeigen, dass das Vorhandensein einer nicht erkannten Störung oder hydraulisch aktiver Einheiten in den Rahmengesteinen im Vergleich zum Referenzsicherheitsszenario nur einen begrenzten Einfluss auf die maximalen Dosisraten hat, wobei diese früher auftreten könnten.

«What-if» Szenarien

Mit «What-if» Szenarien (Kap. 7.4 in Nagra (2024v) und Kap. 4.3 in Nagra (2024y)) werden hypothetische Situationen und Entwicklungen ausserhalb des Bereichs wissenschaftlich möglicher Effekte oder erwarteter Prozesse analysiert. Sie sind unrealistisch ausgelegt und werden verwendet, um die Robustheit des gTL-Systems zu demonstrieren.

Die «What-if» Szenarien decken zum einen die hypothetischen radiologischen Konsequenzen einer sehr grossen, unrealistisch durchlässigen, nicht erkannten Störung innerhalb oder neben den HAA- oder SMA-Lagerfeldern sowie einer Störung, die aufgrund eines unwahrscheinlichen Erdbebens grosser Magnitude oder tiefenlagerinduzierter Prozesse neugebildet oder reaktiviert wird, ab. Zum anderen sind «What-if» Szenarien analysiert, bei den unrealistischerweise die Barrieren des Mehrfachbarrierensystems entweder komplett vernachlässigt oder stark beeinträchtigt sind. Im Folgenden sind ausgewählte Beispiele aufgelistet:

-

Leicht wasserlösliche HAA

-

Keine Sorption im Bentonit oder im EG

-

Hypothetisch hohe Diffusionsraten im Bentonit oder im EG

-

Frühes Versagen der HAA-Endlagerbehälter

-

Hypothetisch hohe Permeabilität des Verschlusssystems

Die Ergebnisse zeigen (Kap. 8.4 in Nagra (2024v) sowie Kap. 7.1.3, 7.1.4, 7.2.3 und 7.2.4 in Nagra (2024y)), dass die Langzeitsicherheit auch für ein breites Spektrum hypothetischer Szenarien gewährleistet werden kann, da auch hier die Schutzkriterien eingehalten werden, zum Teil mit grossen Sicherheitsmargen. Der Nachweis der Langzeitsicherheit für diese hypothetischen Szenarien ist ein weiterer Beleg für die Robustheit des Lagerkonzeptes und die Eignung des Standorts.

Zudem werden «What if» Szenarien analysiert, welche erst nach dem Ende des Nachweiszeitraums möglich sind, aber trotzdem gemäss ENSI (2018a) für den Nachweiszeitraum analysiert werden müssen. Dazu zählen die radiologischen Konsequenzen von Freilegungsszenarien bspw. durch flächenhafte Erosion oder glaziale Tiefenerosion ((Nagra 2024z) und Kap. 8.4.1 in Nagra (2024v)), die zeigen, dass für diese Fälle das Schutzkriterium bzgl. des Risikorichtwerts eingehalten wird.

Zukünftige menschliche Aktivitäten

Gemäss den Vorgaben aus ENSI (2023a) sind auch die radiologischen Konsequenzen zukünftiger menschlicher Aktivitäten analysiert ((Nagra 2024aa) und Kap. 8.5 in Nagra (2024v)).

Das Fehlen von wirtschaftlich nutzbaren Rohstoffen in besonderem Ausmass macht das unbeabsichtigte menschliche Eindringen unwahrscheinlich. Zusätzlich wird das gTL durch die Festlegung eines Schutzbereichs (vgl. Kap. 5.1) vor menschlichen Eingriffen geschützt. Da dieses Wissen in Zukunft möglicherweise nicht erhalten bleibt, wird ein Sicherheitsszenario betrachtet, bei dem eine Tiefbohrung die HAA- oder SMA-Endlagerbehälter oder die sie direkt umgebende Verfüllung der Lagerkammern zu verschiedenen Zeiten nach dem Verschluss des gTL trifft. Die maximalen Dosisraten liegen für alle betrachteten Varianten (z. B. unterschiedliche Fliessraten im Bohrloch, wasserlösliche und gasförmige Radionuklide) um einigen Grössenordnungen unterhalb des entsprechenden Schutzkriteriums gemäss ENSI (2023a).

Das unkontrollierte Verlassen des gTL vor dem Gesamtverschluss ist als weiteres Sicherheitsszenario im Rahmen der zukünftigen menschlichen Aktivitäten betrachtet. Obwohl während des Betriebs ein sukzessiver und fortschreitender Verschluss der untertägigen Bauten auf Lagerebene stattfindet, ist für die Analysen konservativ angenommen, dass das Verschlusssystem unvollständig installiert ist. Trotz dieser konservativen Annahmen liegen die radiologischen Auswirkungen von wassergelösten und gasförmigen Radionukliden für dieses Sicherheitsszenario mehrere Grössenordnungen unterhalb des Schutzkriteriums für unbeabsichtigtes menschliches Eindringen.