5. Vorschläge für den vorläufigen Schutzbereich und die Eignungskriterien (NTB 24-01)

Die Nagra hat gemäss den Vorgaben der Aufsichtsbehörde (ENSI 2018a) im Sicherheitsbericht des RBG für den gewählten Standort einen vorläufigen Schutzbereich vorzuschlagen (vgl. Fig. 2‑1). Der Schutzbereich ist ein dreidimensionaler Raum im Untergrund, mit dem das gTL vor menschlichen Eingriffen geschützt wird (Art. 40 KEG). Um die Sicherheit des gTL und damit den Einschluss und die Rückhaltung der Radionuklide zu gewährleisten, müssen Vorhaben im Untergrund, durch die der Schutzbereich berührt wird, vorgängig durch den Bund bewilligt werden. Mit der Rahmenbewilligung wird der vorläufige Schutzbereich festgelegt (Art. 14 Abs. 1 Bst. f Ziff. 2 KEG). Im Untergrund stellt der vorläufige Schutzbereich bei der Rahmenbewilligung den raumplanerisch festzulegenden bzw. zu schützenden Bereich für das gTL inklusive der Zugangsbauwerke dar. Der Vorschlag für den vorläufigen Schutzbereich berücksichtigt den aktuellen Projektstand. Deshalb enthält er Platzreserven für die Platzierungen aller Elemente des gTL inklusive der Zugangsbauwerke, die im Rahmen des weiteren Bewilligungsverfahrens gemäss KEG festgelegt werden. Mit der Betriebsbewilligung wird dann der definitive Schutzbereich festgelegt (Art. 37 Abs. 2 KEG).

Der Schutzbereich umfasst gemäss Art. 70 Abs. 1 KEV alle Teile des gTL, die Gesteinsbereiche, die den hydraulischen Einschluss des gTL bewirken, die Gesteinsbereiche, die einen wesentlichen Beitrag zur Rückhaltung der Radionuklide liefern, sowie die Zugänge. Deshalb werden zwei Teilräume, der «Teilraum Tiefenlager» und der «Teilraum Zugänge», betrachtet, wobei der vorläufige Schutzbereich den umhüllenden Rahmen um die beiden Teilräume bildet.

Teilraum Tiefenlager

Der Schutzbereich ist auf der Grundlage des Sicherheitsnachweises für die Nachverschlussphase festzulegen (Art. 70 Abs. 1 KEV). Diese Anforderung bezieht sich auf den «Teilraum Tiefenlager», der dem Schutz des EG und der potenziellen Lagerzone dient.

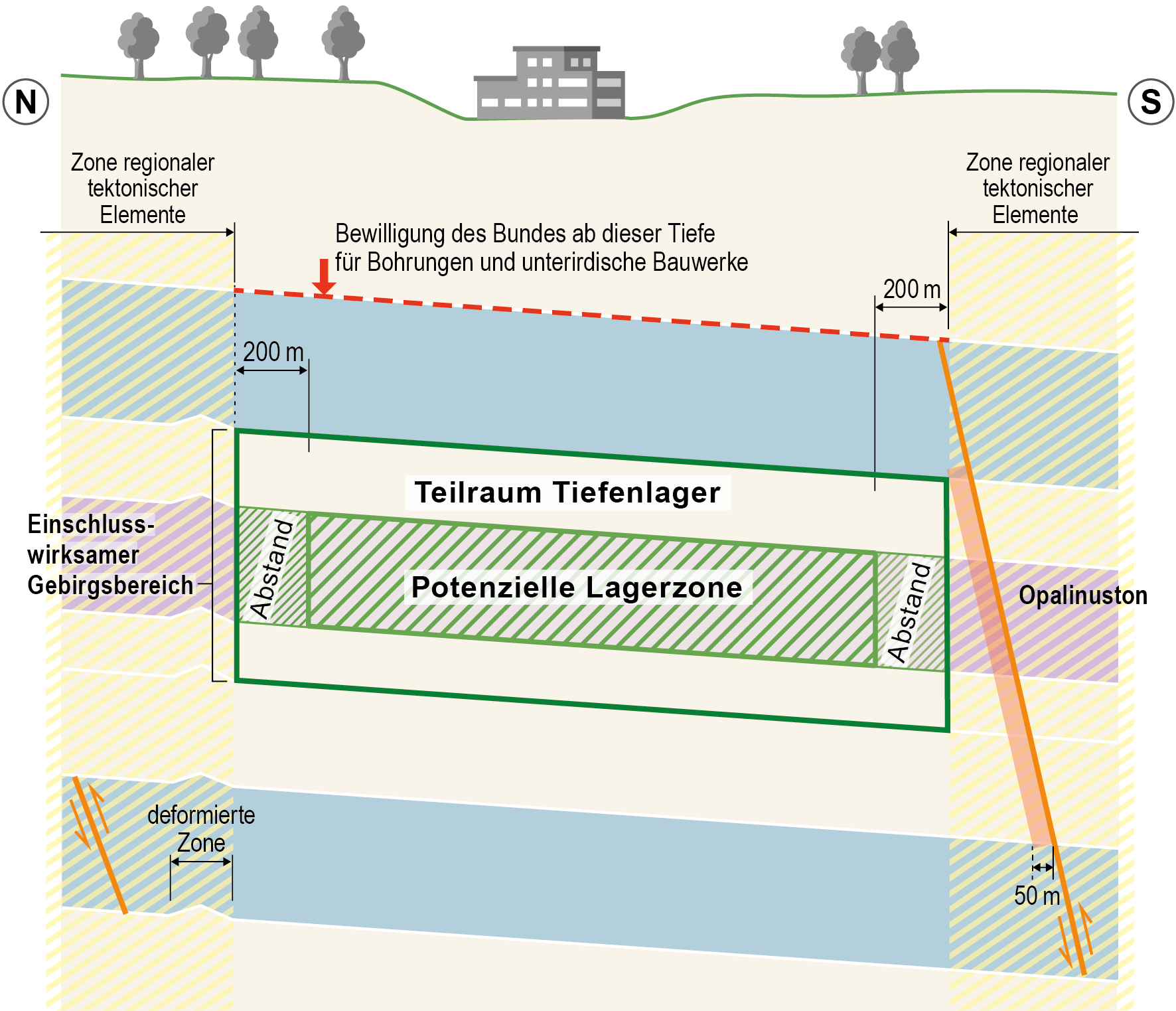

Vertikal entspricht der «Teilraum Tiefenlager» der vertikalen Ausdehnung des EG (Fig. 5‑1). Der Sicherheitszuschlag für Eingriffe in den Untergrund, die sich oberhalb des «Teilraum Tiefenlager» befinden, ist in Kap. 5.1.2 beschrieben.

Lateral umfasst der «Teilraum Tiefenlager» die potenzielle Lagerzone und zusätzliche Bereiche, die als Sicherheitszuschläge die potenzielle Lagerzone umgeben, um sie vor den Auswirkungen von Eingriffen in den Untergrund zu schützen. Im Norden und Süden entsprechen diese Bereiche dem 200 m breiten Abstand der potenziellen Lagerzone zu den Zonen regionaler tektonischer Elemente aus Nagra (2024f). In Kap. 4.6.3 des vorliegenden Berichts und Kap. 4.2 in Nagra (2024ad) ist gezeigt, dass bei entsprechenden lateralen Transportdistanzen im Opalinuston die Freisetzung von Radionukliden über Störungen, die 200 m entfernt sind, selbst bei unrealistisch hohen Transportbedingungen vernachlässigbar ist. Zusätzlich wurde bei der Abgrenzung der Zonen regionaler tektonischer Elemente ein Saum von 50 m um die kartierten Störungen in der 3D-Seismik gelegt, der die Ungewissheiten bei der Lage der kartierten Störungen abdeckt. Da es im Westen42 und Osten43 im Gegensatz zum Norden und Süden keine Zonen regionaler tektonischer Elemente als Begrenzung gibt, wird für die östlichen und westlichen Ränder des «Teilraums Tiefenlager» ein 50 m breiter Bereich als Sicherheitszuschlag um die potenzielle Lagerzone gelegt. Dieser 50 m Abstand ist ausreichend, um die Langzeitsicherheit des gTL zu gewährleisten. Er wurde bereits für die Sondiergesuche der Tiefbohrungen verwendet sowie in Kap. 4.3 von Nagra (2024ad) auch für andere Bohrlocheigenschaften bzw. -nutzungen bestätigt.

Fig. 5‑1:«Teilraum Tiefenlager» (dunkelgrün umrahmter Bereich) im schematischen Querschnitt

Der Vorschlag für den «Teilraum Tiefenlager» umfasst die nach Art. 70 Abs. 1 KEV geforderten Gesteinsbereiche, die den dauerhaften Schutz von Mensch und Umwelt gewährleisten (vgl. Kap. 4). Mit den Abstandsbereichen, die die potenzielle Lagerzone umgeben, wird der langfristige Erhalt der Sicherheitsfunktionen der geologischen Barrieren sichergestellt.

Im «Teilraum Tiefenlager» bestehen gegenwärtig keine Nutzungen oder Eingriffe im Untergrund. Zu den bestehenden Tiefbohrungen der Nagra werden, wie oben beschrieben, mindestens 50 m Abstand gehalten.

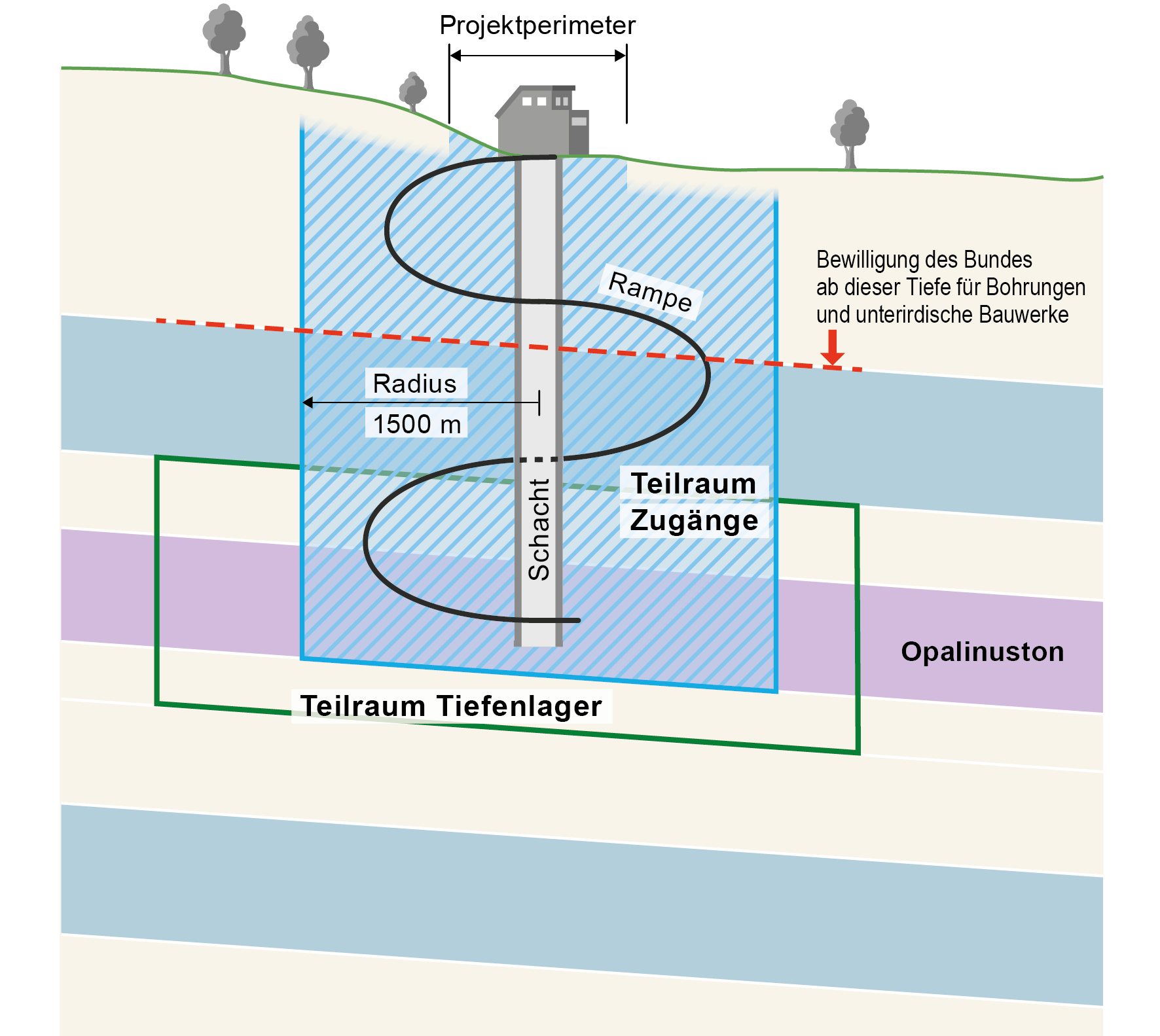

Fig. 5‑2:«Teilraum Zugänge» (blau schraffierter Bereich) im schematischen Querschnitt

Teilraum Zugänge

Der «Teilraum Zugänge» (Fig. 5‑2) dient dem Schutz des Gesteinskörpers, in dem die Zugangsbauwerke erstellt werden. Wo er nicht mit dem «Teilraums Tiefenlager» überlappt, ist der «Teilraums Zugänge» für die Langzeitsicherheit und damit für den Einschluss und die Rückhaltung der Radionuklide nicht relevant.

Lateral geht dieser Teilraum vom Planungsperimeter des Haupterschliessungsbereichs im Untergrund aus (Nagra 2019). Der Haupterschliessungsbereich ist ein abdeckender Planungsperimeter mit einem Radius von 500 m für untertägige Bauwerke und Verbindungen, an welche die Zugangsbauwerke nach untertag und die Lagerfeldzugänge anschliessen. Zur optimalen Erschliessung wird für die laterale Ausdehnung des «Teilraums Zugänge» ein vergrösserter Bereich mit einem Radius von 1'500 m verwendet. Dadurch bestehen Platzreserven, um verschiedene Varianten und Arten von Zugangsbauwerken (Schächte oder falls notwendig mit Rampe) im Rahmen der weiteren Bewilligungsschritte nach KEG realisieren zu können.

In vertikaler Richtung erstreckt sich der «Teilraum Zugänge» von der Basis des Opalinustons bis in eine Tiefe von 50 m unter der Geländeoberfläche. Im Bereich des Projektperimeters ist der «Teilraum Zugänge» weiter ausgedehnt und reicht direkt bis an die Geländeoberfläche. Damit ist der Schutz der Gesteinsbereiche für die zukünftigen Zugangsbauwerke gewährleistet, da die Zugangsbauwerke im Anlagenperimeter zu liegen kommen.

Der Grossteil des «Teilraums Zugänge» befindet sich ausserhalb der Bauzone oder in einem Bereich, in dem gemäss des Wärmenutzungsatlas des Kantons Zürich (AWEL Kanton ZH 2015) keine Erdwärmesonden zulässig sind. Die aktuell vorhandenen Erdwärmesonden beschränken sich auf die Ortschaften Zweidlen, Raat und Windlach. Sie stellen keine Beeinträchtigung der Langzeitsicherheit des gTL dar. Obwohl sie im «Teilraum Zugänge» liegen, dringt keine vorhandene Erdwärmesonde in den «Teilraum Tiefenlager» ein. Weitere bestehende Nutzungen oder Eingriffe im Untergrund des «Teilraums Zugänge», die für die Erstellung der Zugangsbauwerke relevant wären, liegen nicht vor.

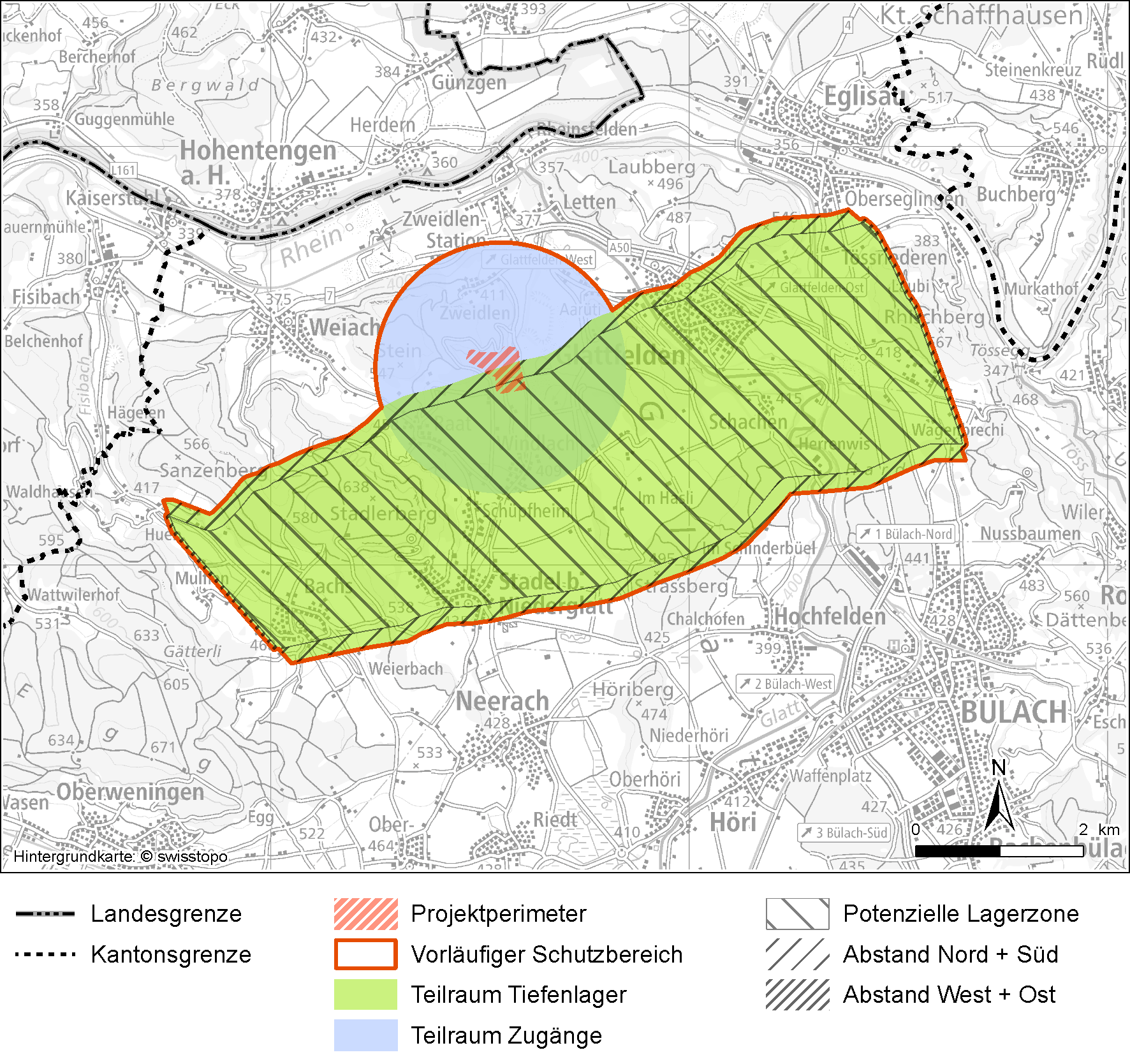

Fig. 5‑3:Kartendarstellung des vorläufigen Schutzbereichs mit den beiden Teilräumen und Abstandsbereichen

Grösse des vorläufigen Schutzbereichs

Gemäss den Vorgaben aus ENSI (2018a) sind Platzreserven, die über den mindestens erforderlichen Platzbedarf hinausgehen, für die Optimierung der Lagerteilplatzierungen ein Vorteil. Deshalb wird unabhängig von der effektiven, zukünftigen Ausdehnung des gTL der gesamte Bereich, der in Nagra (2024f) als potenzielle Lagerzone ausgewiesen ist, in den vorläufigen Schutzbereich integriert. Dadurch besteht für die Platzierung der Lagerteile ein möglichst grosser Bereich, der erheblich grösser ist als der für das gTL erforderliche Platzbedarf44. Dies ist auch dann noch gewährleistet, wenn ein grösseres Abfallvolumen eingelagert werden müsste oder das gTL unterschiedlich ausgelegt würde. Fig. 5‑3 zeigt die räumliche Ausdehnung der beiden Teilräume und den daraus resultierenden Vorschlag der Nagra für den vorläufigen Schutzbereich, der den umhüllenden Rahmen um die beiden Teilräume bildet und eine Grösse von ca. 29 km2 aufweist.

Die Westgrenze der potenziellen Lagerzone entspricht dem westlichen Rand des 3D-Seismikperimeters im Standortgebiet NL (Nagra 2016). ↩

Die Ostgrenze der potenziellen Lagerzone entspricht der in Etappe 1 SGT geologisch begründeten Grenze des Standortgebiets NL (Nagra 2008c). ↩

Für Vorhaben im Untergrund, wie Tiefbohrungen, Tunnel, Kiesgruben oder Steinbrüche, ist im Kanton Zürich eine Bewilligung erforderlich. Mit der Rahmenbewilligung benötigen Vorhaben im Untergrund, die den vorläufigen Schutzbereich berühren würden, zusätzlich eine Bewilligung des Bundes (Art. 40 Abs. 2 KEG). Das bedeutet, dass zuerst abgeklärt werden muss, ob das Vorhaben die langfristige Sicherheit des gTL beeinträchtigen könnte (Art. 70 Abs. 4 KEV) und ob es ganz, teilweise, mit Auflagen oder gar nicht bewilligt wird. Im Folgenden werden die Vorschläge der Nagra für die Bewilligungen des Bundes für verschiedene Nutzungen des Untergrundes innerhalb des vorläufigen Schutzbereiches erläutert.

Für die Langzeitsicherheit des gTL ist nur der Schutz des «Teilraums Tiefenlager» zu gewährleisten. Deshalb wird für Bohrungen und unterirdische Bauwerke die obere Schichtgrenze der Gesteinsschichten des Malms als Tiefe vorgeschlagen, ab der eine Bewilligung des Bundes erforderlich sein muss (vgl. Fig. 5‑1 und Fig. 5‑2). Diese entspricht im Bereich des vorläufigen Schutzbereiches der bereits existierenden kantonalen Tiefenbeschränkung für Erdwärmesonden zum Schutz der Felsaquifere (AWEL Kanton ZH 2015), weshalb die Nutzung des Untergrunds für Erdwärmesonden durch den vorläufigen Schutzbereich nicht zusätzlich eingeschränkt wird. Wie bei den existierenden Erdwärmesonden, werden auch zukünftige Erdwärmesonden keine Beeinträchtigung der Langzeitsicherheit des gTL darstellen, wenn sie erst ab der vorgeschlagenen Tiefe unter die Bewilligungspflicht des Bundes fallen. Des Weiteren werden durch diesen Vorschlag auch normale Strassen- und Eisenbahntunnel nicht zusätzlich eingeschränkt, da diese im Schweizer Mittelland nicht in solchen Tiefen gebaut werden. Die obere Schichtgrenze des Malms liegt mehr als 200 m über dem EG und stellt einen Sicherheitszuschlag aufgrund des grossen vertikalen Abstands zum «Teilraum Tiefenlager» dar. So ist sichergestellt, dass Bohrungen oder unterirdische Bauwerke die Sicherheitsfunktionen des EG nicht beeinträchtigen.

Da die Vorschläge für die Bewilligungen des Bundes für den gesamten vorläufigen Schutzbereich gelten sollen, betreffen sie auch den «Teilraum Zugänge». Für Schächte als Zugangsbauwerke ergeben sich bzgl. Erdwärmesonden keine Konflikte, da die Schächte vertikal vom Anlagenperimeter ausgehend gebaut werden. Falls eine Rampe als Zugangsbauwerk verwendet wird, ist es unwahrscheinlich, dass die Erstellung einer Rampe bis zur Schichtobergrenze des Malms durch Erdwärmesonden beeinträchtigt wird. Für den Fall, dass eine Rampe realisiert wird und Erdwärmesonden wider Erwarten doch im Konflikt mit dem Linienverlauf stehen, kann die Linienführung der Rampe angepasst oder für Ersatz der Erdwärmesonden gesorgt werden.

Die Bewilligungspflicht ab der oberen Schichtgrenze des Malms muss für alle Bohrungstypen (z. B. vertikal, abgelenkt, schräg), alle Nutzungsarten einer Bohrung (z. B. Exploration, Förderung, Injektion) und auch für Bohrungen gelten, die ausserhalb des vorläufigen Schutzbereiches starten und dann schräg oder abgelenkt im Bereich des vorläufigen Schutzbereiches verlaufen. Das gleiche muss für alle Arten (z. B. Stollen, Schächte) und alle Nutzungsarten von unterirdischen Bauwerken gelten.

Für den Abbau von Festgestein (mineralische Rohstoffe sowie Energierohstoffe) wird generell die Bewilligungspflicht ab der Felsoberfläche vorgeschlagen. Damit soll ein langfristiger Schutz vor Erosion gewährleistet bleiben.

Für den Abbau von Lockergestein ist keine Bewilligung durch den Bund nötig, da von den oberflächennahen Lockergesteinsablagerungen des Quartärs keine sicherheitstechnische Beeinflussung des vorläufigen Schutzbereichs ausgeht.

Mit den vorgeschlagenen Tiefen für die Bewilligung durch den Bund bleiben das Bauen und die Nutzung von oberflächennahen untertägigen Ressourcen über dem vorläufigen Schutzbereich grundsätzlich möglich. Die Auswirkungen von allfälligen heute noch unbekannten, zukünftigen Nutzungsarten im Untergrund können nicht antizipiert werden. Deshalb sollten neuartige Eingriffe in den Untergrund nur bewilligt werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass der vorläufige Schutzbereich durch das Vorhaben sicherheitstechnisch nicht beeinträchtigt wird.

Mit der Rahmenbewilligung werden Kriterien festgelegt, bei deren Nichterfüllung ein vorgesehener Lagerbereich wegen fehlender Eignung ausgeschlossen wird (Art. 14 Abs. 1 Bst. f Ziff. 1 KEG). Dabei handelt es sich um die sog. Eignungskriterien. Die Eignungskriterien beziehen sich gemäss Art. 63 KEV auf die Ausdehnung geeigneter Wirtgesteinsbereiche, die hydrogeologischen Verhältnisse am Standort und die Verweilzeit des Tiefengrundwassers. Die Nagra hat gemäss den Vorgaben der Aufsichtsbehörde (ENSI 2018a) im Sicherheitsbericht des RBG für den gewählten Standort Anforderungen sowie Methoden zur Überprüfung der Eignungskriterien vorzuschlagen.

Die Notwendigkeit der Überprüfung von Eignungskriterien nach Erteilung der Rahmenbewilligung wurde in der Kernenergiegesetzgebung verankert, bevor der SGT ausgearbeitet und gestartet wurde. Die Standortwahl für das gTL wurde gemäss den im SGT definierten sicherheitstechnischen Kriterien (BFE 2008) und den Vorgaben aus ENSI (2018a) durchgeführt. Diese Kriterien und Anforderungen führten dazu, dass die Eignung des Standorts und damit auch die Eignungskriterien beim RBG umfassend betrachtet sind. Daher beruhen die Vorschläge für die Anforderungen und für die Methoden zur Überprüfung der Eignungskriterien auf einem breiten, soliden Kenntnisstand. Die hier vorgeschlagenen Anforderungen stellen Minimalanforderungen hinsichtlich der massgebenden sicherheitsrelevanten Eigenschaften des Wirtgesteins dar, die sich aus dem Sicherheitsnachweis für die Nachverschlussphase (vgl. Kap. 4) ableiten. Die genaue Vorgehensweise bei der Überprüfung der Eignungskriterien wird im Zuge der weiteren Bewilligungsschritte festgelegt.

Die geologische Situation ist im Standortgebiet NL von der Oberfläche einfach zu erkunden, so dass eine robuste Datengrundlage aus Tiefbohrungen und 3D-Seismik vorliegt. Bei der Erkundung wurde die gesamte potenzielle Lagerzone grossflächig abgedeckt. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass der Opalinuston und seine Rahmengesteine in der potenziellen Lagerzone ruhig gelagert sind und einfache geometrische Verhältnisse sowie eine kontinuierliche Ausdehnung aufweisen (vgl. Kap. 4.3.2 und 4.5.2). Die räumlichen Verhältnisse im Bereich der potenziellen Lagerzone sind deshalb sehr gut bekannt und es werden keine anordnungs- oder einlagerungsbestimmenden Störungen erwartet. Des Weiteren legen die Ausführungen zur geologischen Langzeitentwicklung (vgl. Kap. 4.5.3) dar, dass die Barrierewirkung des EG und damit die «Ausdehnung geeigneter Wirtgesteinsbereiche» durch Erosion nicht beeinträchtigt wird.

Die Datenbasis bzw. das geologische Modell wird nach dem RBG durch neue Daten ergänzt, die sich z. B. aus den Baugrunduntersuchungen für die Zugangsbauwerke und aus den baubegleitenden geologischen Aufnahmen während des Baus der UTA ergeben. Um die passive Langzeitsicherheit und die Barriereeigenschaften des EG zu gewährleisten, können im Lagerbereich keine invasiven Untersuchungen (z. B. lange Bohrungen) durchgeführt werden. Daher muss die «Ausdehnung geeigneter Wirtgesteinsbereiche» schon vor dem Bau der Lagerbereiche ausreichend bekannt sein.

Für das Eignungskriterium «Ausdehnung geeigneter Wirtgesteinsbereiche» schlägt die Nagra zwei Anforderungen vor, bei deren Erfüllung ein vorgesehener Lagerbereich als langfristig sicher und geeignet eingestuft werden kann:

-

Die Ergebnisse in Fig. 8-4 von Nagra (2024v) zeigen, dass das Schutzkriterium verlässlich eingehalten wird, wenn eine minimale Transportpfadlänge im Opalinuston von 20 m gegeben ist. Diese Resultate bestätigen die Erkenntnisse aus Etappe 1 des SGT (z. B. Nagra 2008b) hinsichtlich der relativ kurzen Transportpfadlänge im Opalinuston zur Einhaltung des Schutzkriteriums, weil die Radionuklide mit wenigen Ausnahmen innerhalb weniger Dekameter im Opalinuston praktisch vollständig zerfallen. Deshalb müssen ober- und unterhalb des Einlagerungsbereichs mindestens 20 m EG vorhanden sein. Bei dem HAA-Lagerteil entsprechen die 20 m EG immer dem Opalinuston, da die HAA-Lagerstollen leicht geneigt, d. h. ungefähr schichtparallel, geplant sind. Der Vorschlag deckt sich mit den Anforderungen an den Mindestabstand der Lagerebene zu den Rändern des Wirtgesteins aus Etappe 1 des SGT (Nagra 2008b). Da die SMA-Lagerkavernen gemäss dem aktuellen Lagerkonzept horizontal geplant sind und die oberen und unteren Rahmengesteine auch einen Beitrag zur Rückhaltung der Radionuklide und damit zur Einhaltung des Schutzkriteriums leisten, bezieht sich die Anforderung von 20 m bei einem SMA-Lagerbereich auf den EG.

-

Die Ergebnisse der Systemanalysen in Kap. 4.6 des vorliegenden Berichts und in Kap. 8 von Nagra (2024v) zeigen, dass die Langzeitsicherheit sowohl für den erwarteten Ausgangszustand und die erwartete Entwicklung als auch für unwahrscheinliche oder sogar hypothetische Szenarien sichergestellt ist, wenn die Lagerbereiche in einem geologischen Umfeld liegen, welches den Bedingungen der potenziellen Lagerzone entspricht. Deshalb müssen die Lagerbereiche innerhalb der potenziellen Lagerzone angelegt werden.

Als Methode zur Überprüfung des Eignungskriteriums schlägt die Nagra vor, den Bau der Lagerbereiche mittels Vermessungen kontinuierlich zu steuern und deren Lage mit dem geologischen Modell abzugleichen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Lage des Lagerbereichs den oben formulierten Anforderungen entspricht und der Lagerbereich stets von genügend Gestein des EG umgeben ist, um das Schutzkriterium einzuhalten.

Die hydrogeologischen Eigenschaften des Opalinustons sind sehr gut untersucht (Kap. 5.6 in Nagra 2024p). Die hydrogeologischen Bedingungen im ungestörten und gestörten Opalinuston werden durch seine äusserst geringe hydraulische Durchlässigkeit bestimmt (vgl. Kap. 4.4.2). Aufgrund der hydrogeologischen Eigenschaften wird beim Opalinuston und seinen Rahmengesteinen das Wasser im Porenraum nicht als Grundwasser, sondern als Porenwasser bezeichnet, da diese Gesteine so dicht sind, dass das in Poren vorkommende Wasser nicht frei fliessen kann. Gelöste Stoffe bewegen sich deshalb nur sehr langsam durch Diffusion im Porenwasser. Die Eignungskriterien «hydrogeologische Verhältnisse am Standort» und «Verweilzeit des Tiefengrundwassers» werden daher im Folgenden zusammen betrachtet.

Die Ergebnisse der Standortuntersuchungen zeigen für den Standort sehr günstige hydrogeologische Verhältnisse (vgl. Kap. 4.4). Die Bewertung der hydrogeologischen Situation betrachtet das gesamte hydrogeologische System am Standort. Sie ergibt sich nicht aus einem einzelnen Wert, sondern aus umfassenden Analysen, die z. B. auf Daten zur hydraulischen Durchlässigkeit, zur Porenwasserchemie und zu natürlichen Tracern sowie auf Modellierungen beruhen. Da eine hohe Zuverlässigkeit bezüglich der Übertragbarkeit der monotonen, räumlich konstanten hydrogeologischen Eigenschaften besteht, sind die hydrogeologischen Verhältnisse innerhalb der potenziellen Lagerzone sehr gut bekannt. Des Weiteren zeigen die Betrachtung zur Langzeitentwicklung der Hydrogeologie und Hydrochemie (vgl. Kap. 4.5.3), dass die Langzeitstabilität der günstigen hydrogeologischen Verhältnisse am Standort gewährleistet ist.

Für die zusammen betrachteten Eignungskriterien «hydrogeologische Verhältnisse am Standort» und «Verweilzeit des Tiefengrundwassers» schlägt die Nagra zwei Anforderungen vor, bei deren Erfüllung ein Lagerbereich als langfristig sicher und hydrogeologisch geeignet eingestuft werden kann, ohne weitere Parameter zu untersuchen:

-

Der Tonmineralgehalt ist der Schlüsselparameter für die hydraulische Barrierewirkung und das hohe Radionuklidrückhaltevermögen des Opalinustons (Nagra 2024v). Er beeinflusst die hydraulische Durchlässigkeit, das Diffusions- und Sorptionsvermögen und das Selbstabdichtungsverhalten. Fig. 5-42 in Nagra (2024p) zeigt, dass bei Tonmineralgehalten von mindestens 20 % eine sehr niedrige hydraulische Durchlässigkeit gewährleistet und damit die verlangte Barrierewirkung sichergestellt ist. Als Anforderung wird dieser Wert um 5 % erhöht, um im Einklang mit der quantitativen Mindestanforderung aus Etappe 1 des SGT (Nagra 2008a) zu stehen. Deshalb muss der mittlere Tonmineralgehalt des Opalinustons im Lagerbereich mindestens 25 % betragen. Dieser Wert ist eine zweckmässige Minimalanforderung, da Untersuchungen mittels Bohrlöchern (z. B. hydraulische Tests) vermieden werden müssen. Kleine sandige oder kalkige Linsen gehören zum normalen Erscheinungsbild des Opalinustons, weshalb als Minimalanforderung ein mittlerer Tongehalt für einen Lagerbereich vorgeschlagen wird.

-

Die Porenwassersignatur stellt eine anerkannte unabhängige Evidenz der Langzeitisolation bzw. der hydraulischen Barrierewirkung des Opalinustons dar (Nagra 2008b, Kap. 9.1.1 in Nagra 2024v). Daher muss die Porenwassersignatur des Opalinustons insgesamt anzeigen, dass für einen vorgesehenen Lagerbereich die Barrierewirkung gewährleistet ist.

Beide Anforderungen lassen sich mittels Probenahmen während des Baus der UTA und anschliessenden Laboranalysen der Proben überprüfen, weshalb sie den Vorschlag für die Methode zur Überprüfung der beiden zusammengefassten Eignungskriterien darstellen. Für die Probenahme und Probenanalyse können Verfahren, welche sich im Rahmen des SGT bewährt haben, eingesetzt werden. Für die Überprüfung der Porenwassersignatur des Opalinustons wird ein schrittweises Vorgehen vorgeschlagen, bei dem zunächst nur eine oder wenige, aber aussagekräftige Komponenten der Porenwassersignatur betrachtet werden und bei Auffälligkeiten dann die Porenwassersignatur des Opalinustons insgesamt betrachtet wird.

Für die Überprüfung der Eignungskriterien ist eine belastbare, qualitätsgesicherte und repräsentative Datengrundlage eine Grundvoraussetzung. Weitere Abklärungen von zusätzlichen Parametern im Rahmen einer Multikriterienanalyse können für die Eignungsüberprüfung herangezogen werden, wenn bei einer oder beiden der oben formulierten Anforderungen Abweichungen festgestellt werden.