4. Charakterisierung und Bewertung der EG für HAA und SMA (NAB 24-23)

In diesem Kapitel werden die EG HAA und SMA mittels der in Anhang A definierten Indikatoren für alle drei Standortgebiete charakterisiert, qualitativ bewertet und in eine Rangfolge gebracht. Diese Darlegung folgt den 13 SGT-Kriterien (Fig. 2‑1) und enthält nebst der Charakterisierung der Bewertungsobjekte auch die Präsentation der Daten zu den berücksichtigten Kennzahlen und qualitativen Merkmalen.

Mit der Kriteriengruppe 1 werden anhand von vier Kriterien die geologischen Eigenschaften des EG bewertet, welche die Wirksamkeit der natürlichen Barriere zu Beginn der Nachverschlussphase gewährleisten. Es sind dies die räumliche Ausdehnung (Kap. 4.1.1), die hydraulische Barrierewirkung (Kap. 4.1.2), die geochemischen Bedingungen (Kap. 4.1.3) und die Freisetzungspfade (Kap. 4.1.4).

Für die Langzeitsicherheit günstig sind räumliche Verhältnisse, in denen der EG derart beschaffen und ausgedehnt ist, dass die Radionuklide grösstenteils im EG zurückgehalten werden.

Die räumlichen Verhältnisse werden mit den drei Indikatoren «Platzangebot untertag» (Kap. 4.1.1.1), «Mächtigkeit EG» (Kap. 4.1.1.2) und «Seismisch kartierte Störungen an Wirtgesteinsgrenzen» (Kap. 4.1.1.3) erfasst. Die Indikatoren und Bewertungsskalen sind im Anhang A.1 begründet. Nachfolgend werden die Charakterisierung und Bewertung pro Indikator für das Kriterium 1.1 erläutert und in Kap. 4.1.1.4 zusammengefasst.

Charakterisierung: Alle drei Standortgebiete weisen potenzielle Lagerzonen für die geologischen Tiefenlager auf, die gut untersucht und tektonisch ruhig gelagert sind sowie eine Konfiguration des Opalinustons in geeigneter Tiefenlage und mit der erforderlichen Mächtigkeit und Beschaffenheit aufweisen (siehe Kap. 3.4 als Zusammenfassung von Nagra (2024d)): Die potenziellen Lagerzonen weisen in allen Standortgebieten eine grosse laterale Ausdehnung auf und übertreffen den Platzbedarf der Lager gemäss aktueller Auslegung bei weitem. In allen potenziellen Lagerzonen konnte ein einheitlicher EG und Platzreserven definiert werden, deren laterale Ausdehnung ein Mehrfaches des Platzbedarfs pro Lagertyp umfasst.

Kennzahlen und Bewertung: Für alle HAA-Lager umfasst die laterale Ausdehnung des EG und der Platzreserven die angestrebten 6 km2 und für alle SMA-Lager die angestrebten 3.6 km2. In Nördlich Lägern steht ausreichend Raum für den EG und die Platzreserven sowohl für das HAA-Lager als auch für das SMA-Lager zur Verfügung.

Entsprechend wird der Indikator «Platzangebot untertag» in allen Standortgebieten für HAA und SMA mit sehr günstig bewertet, ohne Abstufung bei der Rangfolge.

Fazit: Alle Standortgebiete verfügen über ein sehr günstiges Platzangebot untertag.

Charakterisierung: Der Opalinuston liefert als Wirtgestein wesentliche Beiträge zu den Sicherheitsfunktionen der Langzeitsicherheit. Die Anforderungen an die Länge der vertikalen Transportpfade im intakten Gestein sind durch den Opalinuston sowohl für HAA als auch für SMA in allen Standortgebieten mehr als erfüllt (Kap. 4.1 in Nagra 2024i). Innerhalb der potenziellen Lagerzonen erwies sich zudem die gesamte Gesteinsabfolge zwischen den nächstliegenden Aquiferen oberhalb und unterhalb des Opalinustons als geringdurchlässig (Kap. 4.5.3 in Nagra 2024h). Sie tragen als einschlusswirksame Rahmengesteine nachweislich zur guten geologischen Barrierewirkung bei (Kap. 5.2.1 in Nagra 2024i). Der EG umfasst vertikal somit in allen Standortgebieten zusätzlich zum Opalinuston mächtige Pakete von einschlusswirksamen Rahmengesteinen (vgl. Kap. 3.4). Die vertikale Ausdehnung des EG ist in NL mit über 300 m am mächtigsten.

Kennzahlen und Bewertung: In JO beträgt die gemittelte Mächtigkeit des EG in den Platzreserven für HAA rund 225 m, in NL 315 m und in ZNO 280 m (Werte basierend auf Kap. 3.3 und Enclosure 3-9a bis 3-9c in Nagra 2024g). Für SMA ergeben sich ähnliche Mächtigkeiten des EG wie für HAA.

Damit wird der Indikator «Mächtigkeit EG» für HAA und SMA für alle EG mit sehr günstig bewertet und die Rangfolge der EG wird wie folgt eingestuft: NL steht auf Rang 1, ZNO auf Rang 2 und JO auf Rang 3.

Weitere Betrachtungen: Insbesondere die Distanz von der Lagerebene zum nächstliegenden Aquifer oberhalb des Opalinustons ist in NL am grössten. Die Distanz von der Lagerebene zum Keuper-Aquifer unterhalb des Opalinustons ist in allen Standortgebieten ähnlich. In NL besteht aufgrund des räumlich heterogenen Auftretens des Keuper-Aquifers (an lokal auftrendende, mit Sandstein gefüllte Rinnen gebunden (Kap. 4.2.4 und 4.5.3.10 in Nagra 2024h)) zudem die Möglichkeit auf zusätzliche barrierewirksame untere Rahmengesteine bis zum Muschelkalk-Aquifer (Enclosure 3-10 in Nagra 2024g). In dieser Situation fällt auch der Transportpfad für Radionuklide zur unteren Begrenzung des EG erheblich länger aus und die Rückhaltewirkung wird verstärkt (Kap. 5.2.2 in Nagra 2024i). Dies ist insbesondere für das HAA-Lager relevant, was im Kriterium 3.2 bewertet wird (Kap. 4.3.2).

Fazit: Alle Standortgebiete weisen eine sehr günstige Mächtigkeit des EG auf, in NL ist der EG am mächtigsten.

Charakterisierung: Die potenziellen Lagerzonen (siehe Kap. 3.4) halten überall einen genügenden Abstand zu regionalen tektonischen Elementen ein, insb. zu regionalen Störungszonen, sodass die Wirksamkeit der geologischen Barriere gegeben ist. Es gibt aber Unterschiede in der strukturellen Komplexität (Kap. 4.3.3 in Nagra 2024h), die anhand des Vorkommens an seismisch kartierten Störungen innerhalb der potenziellen Lagerzonen beurteilt werden. Zur Gewährleistung des bestmöglichen Rückhaltevermögens des Opalinustons werden für die Anordnung der Lagerfelder Bereiche ohne seismisch kartierte Störungen an der Ober- und Untergrenze des Wirtgesteins (Wirtgesteinsgrenzen) gesucht. NL weist den grössten Bereich ohne seismisch kartierte Störungen an den Wirtgesteinsgrenzen auf, während in ZNO innerhalb der potenziellen Lagerzone an den Wirtgesteinsgrenzen am meisten Störungen seismisch kartiert sind (Kap. 4.3.4 in Nagra 2024h).

Kennzahlen und Bewertung: In JO und NL kann bei der Abgrenzung des EG und der Platzreserven kartierten Störungen an den Wirtgesteinsgrenzen ausgewichen werden. Dies gilt für HAA und SMA. Der ungestörte Flächenanteil des EG und der Platzreserven beträgt 100 %, unter Berücksichtigung eines Abstands sowohl von 100 m wie auch von 200 m zu den nächsten seismisch kartierten Störungen. Transportmodellierungen bestätigen, dass bei entsprechenden lateralen Transportpfadlängen im Opalinuston die Radionuklidfreisetzung vernachlässigbar ist (Kap. 4.2 in Nagra 2024i). Diesbezüglich weisen die beiden Standortgebiete eine grosse Flexibilität für die Anordnung der Lagerfelder auf.

In ZNO kann kartierten Störungen an den Wirtgesteinsgrenzen bei der Abgrenzung des EG und der Platzreserven sowohl für HAA wie auch für SMA nicht überall ausgewichen werden. Der ungestörte Flächenanteil beträgt bei einem Abstand von 100 m rund 75 % und nimmt bei einem Abstand von 200 m zu diesen kartierten Störungen weiter ab.

Da die Wirksamkeit der geologischen Barriere auch unter Berücksichtigung der seismisch kartierten Störungen gegeben ist (Kap. 4.2 in Nagra 2024i), wird der Indikator «Seismisch kartierte Störungen an Wirtgesteinsgrenzen» für alle EG und für beide Lagertypen mit sehr günstig bewertet. Aufgrund der angestrebten Vermeidung der Störungen bei der Anordnung der Lagerfelder werden die Unterschiede bzgl. des Vorkommens von Störungen bei der Rangfolge der EG berücksichtigt: JO und NL sind gleichwertig und stehen beide auf Rang 1, während ZNO auf Rang 3 steht. Dies gilt für HAA und SMA.

Fazit: Alle Standortgebiete verfügen über sehr günstige räumliche Verhältnisse in der potenziellen Lagerzone, auch wenn in ZNO an den Wirtgesteinsgrenzen am meisten Störungen seismisch kartiert sind.

Tab. 4‑1:Kennzahlen und Daten zu den Indikatoren für die qualitative Bewertung und das Ranking der EG HAA und SMA für das Kriterium 1.1 «Räumliche Ausdehnung»

Legende Bewertung gem. Nutzwertanalyse: dunkelgrün = sehr günstig, hellgrün = günstig, gelb = bedingt günstig

Legende Rangfolge: Die Zahlen entsprechen den Rängen 1 – 3.

|

Kennzahlen / qualitatives Merkmal |

JO HAA |

NL HAA |

ZNO HAA |

JO SMA |

NL SMA |

ZNO SMA |

Quelle | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Indikator «Platzangebot untertag» |

||||||||

|

Fläche des EG und der Platzreserven |

km2 |

6 |

6 |

6 |

3.6 |

3.6 |

3.6 |

siehe Kap. 3.4 als Zusammenfassung von Nagra (2024d) |

|

Bewertung |

||||||||

|

Rangfolge |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||

|

Indikator «Mächtigkeit EG» |

||||||||

|

Mächtigkeit EG über den Bereich des EG und der Platzreserven gemittelt |

m (Werte gerundet) |

225 |

315 |

280 |

220 |

340 |

280 |

Basierend auf Kap. 3.3 und Enclosure 3-9a bis 3-9c und 3-10 in Nagra (2024g) |

|

Bewertung |

||||||||

|

Rangfolge |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

||

|

Mächtigkeit EG mit potenziell zusätzlichen uRG |

m |

- |

400 |

- |

- |

- |

- |

|

|

Bewertung und Rangfolge |

siehe Kriterium 3.2 |

|||||||

|

Indikator «Seismisch kartierte Störungen an Wirtgesteinsgrenzen» |

||||||||

|

Ungestörter Flächenanteil auf den Wirtgesteins-grenzen im Bereich des EG und der Platzreserven für 100 m (200 m) Sicherheitsabstand |

% (Werte gerundet) |

100 (100) |

100 (100) |

75 (60) |

100 (100) |

100 (100) |

75 (55) |

Basierend auf Kap. 4.3.4 in Nagra (2024h) |

|

Bewertung |

||||||||

|

Rangfolge |

1 |

1 |

3 |

1 |

1 |

3 |

||

Zur Sicherstellung der langfristigen Isolation und des Einschlusses der radioaktiven Abfälle werden Gesteine mit limitierter Grundwasserbewegung gesucht.

Die hydraulische Barrierewirkung des EG wird mit den drei Indikatoren «Darcy-Fluss im EG» (Kap. 4.1.2.1), «Tracer-Fluss im EG» (Kap. 4.1.2.2) und «Unabhängige Evidenzen der Langzeitisolation» (Kap. 4.1.2.3) erfasst. Die Indikatoren und Bewertungsskalen sind in Anhang A.2 begründet. Nachfolgend werden die Charakterisierung und Bewertung pro Indikator für das Kriterium 1.2 erläutert und in Kap. 4.1.2.4 zusammengefasst.

Charakterisierung: Die hydraulische Barrierefunktion des EG wird durch die hydraulische Durchlässigkeit und den hydraulischen Gradienten bestimmt. Aufgrund der tonmineralreichen Gesteinszusammensetzung, der feinen Porenstruktur und des ausgeprägten Selbstabdichtungsvermögens weist der Opalinuston in allen Standortgebieten eine äusserst geringe hydraulische Durchlässigkeit auf (Kap. 5.10 in Nagra 2024h).

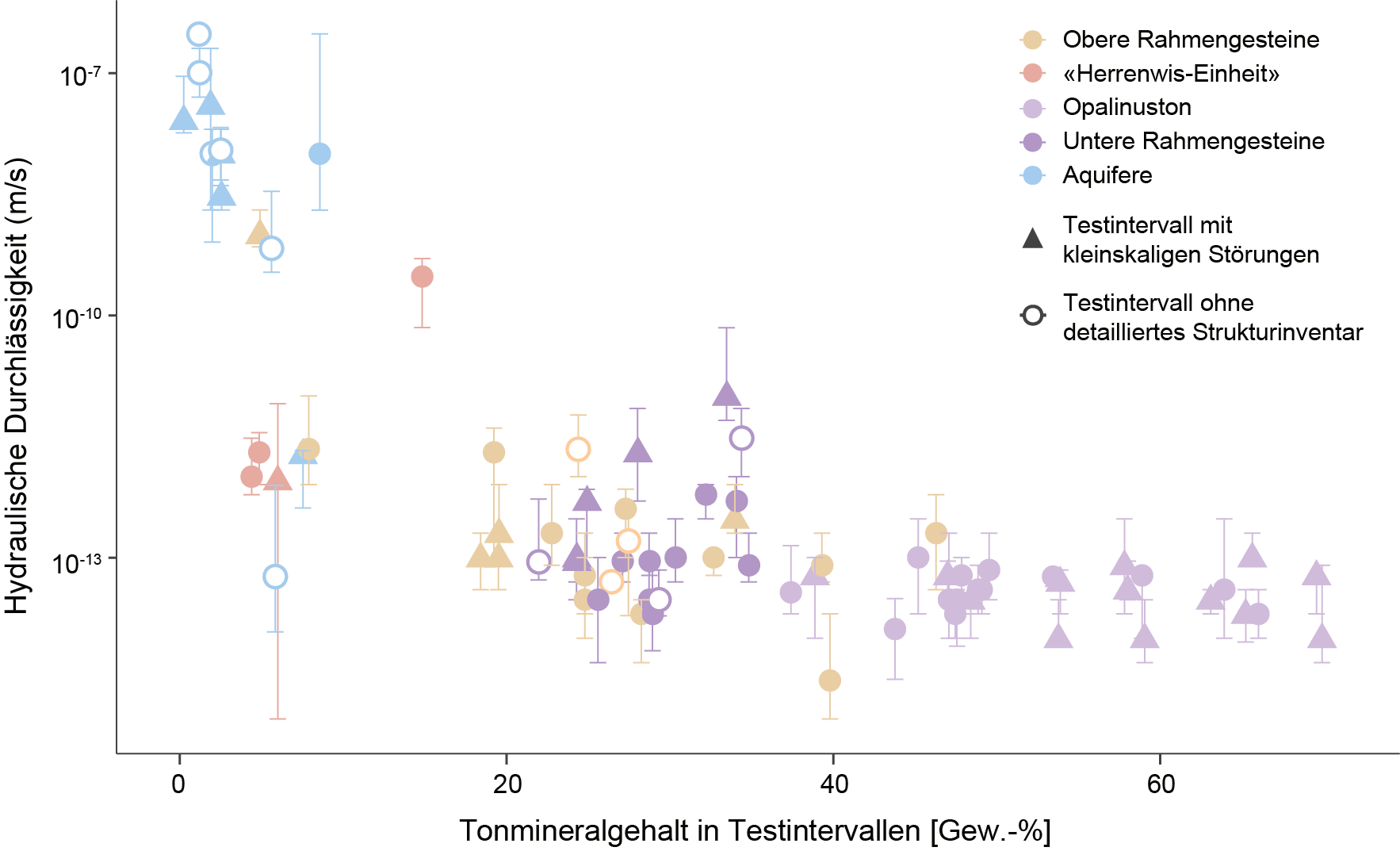

Die Bandbreite der Werte für die vertikale hydraulische Durchlässigkeit im Opalinuston in den drei Standortgebieten beträgt ca. 10-13 m/s bis deutlich unter 10‑14 m/s, mit einem «best estimate»-Wert von 10‑14 m/s. Auch die oberen und unteren Rahmengesteine weisen geringe hydraulische Durchlässigkeiten auf, die wichtigste Einflussgrösse ist der Tonmineralgehalt (im Bereich <10-13 m/s für Testintervalle mit Tonmineralgehalten >40 Gew.‑%; im Bereich <10-11 m/s für Testintervalle mit Tonmineralgehalten >20 Gew.-%). Die auf Basis der Datengrundlage abgeschätzten maximalen Werte für den hydraulischen Gradienten zwischen den Aquiferen betragen ca. 0.5 – 1 m/m, mit geringen Unterschieden zwischen den Standortgebieten. Die hydraulischen Eigenschaften sind in Kap. 5 und Enclosure 7 in Nagra (2024g) dokumentiert.

Kennzahlen und Bewertung: Als Indikator für die hydraulische Barrierefunktion wird der Darcy-Fluss (spezifischer Wasserfluss) im EG betrachtet. Er wird in allen Standortgebieten durch den Opalinuston bestimmt, dem hydraulisch dichtesten Element im Schichtstapel, und beträgt für alle EG ca. 10-14 m/s.

Der Indikator «Darcy-Fluss im EG» wird für HAA und SMA in allen Standortgebieten mit sehr günstig bewertet, ohne Abstufung bei der Rangfolge.

Fazit: Alle EG weisen sehr günstige hydraulische Eigenschaften auf.

Charakterisierung: Der Stofftransport, und somit der Transport der Radionuklide, wird im EG durch Diffusion dominiert (Kap. 5.10 in Nagra 2024h). Die Beurteilung der Wirkung der EG als Transportbarriere für Radionuklide wird deshalb anhand der effektiven Diffusionskoeffizienten und mittels des Indikators «Tracer-Fluss im EG» beurteilt.

Kennzahlen und Bewertung: Die effektiven Diffusionskoeffizienten liegen überwiegend im Bereich von 10-10 – 10-12 m2/s, teilweise noch tiefer (Kap. 3 und elektronische Look-up Tabellen in Glaus et al. 2024). Es zeigt sich, dass die für den vertikalen Stofftransport massgebenden, harmonisch gemittelten effektiven Diffusionskoeffizienten in allen EG durch den Opalinuston bestimmt werden und für zwei dosisrelevante Radionuklide (d. h. für das dosisdominierende Radionuklid 129I im HAA-Lager und für 14C im SMA-Lager) im Bereich ≤10-11 m2/s liegen.

Der Indikator «Tracer-Fluss im EG» wird für HAA und SMA in allen Standortgebieten mit sehr günstig bewertet, ohne Abstufung bei der Rangfolge.

Fazit: Alle EG zeigen ein sehr günstiges diffusionsdominiertes Transportverhalten.

Charakterisierung: Weitere Evidenz für die hydraulische Barrierewirkung und für den diffusionsdominierten Transport ergeben sich aus Untersuchungen der Grundwässer in den Aquiferen (Kap. 4.5.5 in Nagra 2024h) und der Porenwässer in den dazwischen liegenden, gering durchlässigen Gesteinen (Aquitarde) (Kap. 4.6 in Nagra 2024h). Zwischen dem Grundwasser in den Aquiferen und dem Porenwasser in den Aquitarden (i.e. im EG) findet über lange Zeiträume ein diffusiver Austausch statt. Ist die Fliessgeschwindigkeit im Aquifer sehr gering oder nahe null, resultieren sehr flache Konzentrationsgradienten im Porenwasser der Aquitarde. Dies manifestiert sich in flachen Profilen der natürlichen Tracer im Wirtgestein und in den oberen und unteren Rahmengesteinen, welche sich durch den (oben beschriebenen) diffusionsdominierten Transport erklären lassen (Kap. 4.9 in Nagra 2024h). Konservierte alte Porenwasserkomponenten im EG (Kap. 4.6 in Nagra 2024h) und hohe Grundwasserverweilzeiten in den Aquiferen (Kap. 4.5.5 in Nagra 2024h) sind deshalb unabhängige Evidenzen für einen geringen Austausch mit aktiven, oberflächennahen Fliesssystemen und somit für die langfristig gute Einschluss- und Rückhaltewirkung des EG.

Qualitative Merkmale und Bewertung: Die durchgeführten Untersuchungen bestätigen das hohe Alter der Porenwässer im Opalinuston in allen Standortgebieten und sind unabhängige Evidenz für das Langzeitisolationsvermögen des Wirtgesteins. In NL weist das Porenwasser des Opalinustons besonders alte Komponenten auf (Kap. 4.6 in Nagra 2024h), das Grundwasser im Malm-Aquifer ist durch besonders hohe Verweilzeiten gekennzeichnet (Kap. 4.5.5.2 in Nagra 2024h) und der Keuper-Aquifer ist teilweise hydraulisch inaktiv . Alle Beobachtungen lassen auf vergleichsweise stagnierende hydrogeologische Verhältnisse in NL schliessen (Kap. 4.5.5 in Nagra 2024h). In ZNO zeigen die Bohrungen im Nordwesten im Vergleich zu NL eine stärkere Interaktion des Malm-Aquifers mit jüngeren meteorischen Wässern. In JO deuten meteorische Signaturen auf eine stärkere Anbindung der Aquifere an oberflächennahe Fliesssysteme hin. Diese Evidenzen deuten darauf hin, dass in NL die Wechselwirkung mit rezenten, oberflächennahen Fliesssystemen am geringsten ist (Kap. 4.9 in Nagra 2024h). Damit ist die Isolation der Abfälle in NL langfristig am günstigsten.

Entsprechend wird der Indikator «Unabhängige Evidenzen der Langzeitisolation» für HAA und SMA im Standortgebiet NL mit sehr günstig, in den Standortgebieten JO und ZNO mit günstig bewertet. Aufgrund der Unterschiede in der hydrogeologischen Situation werden die Standortgebiete wie folgt eingestuft: NL steht auf Rang 1, ZNO auf Rang 2 und JO auf Rang 3. Dies gilt für HAA und SMA.

Fazit: NL weist die geringste Wasserzirkulation in den Aquiferen und somit eine sehr günstige hydrogeologische Situation für eine langfristige Isolation der radioaktiven Abfälle auf.

Tab. 4‑2:Kennzahlen, qualitative Merkmale und Daten zu den Indikatoren für die qualitative Bewertung und das Ranking der EG HAA und SMA für das Kriterium 1.2 «Hydraulische Barrierewirkung»

Legende Bewertung gem. Nutzwertanalyse: dunkelgrün = sehr günstig, hellgrün = günstig, gelb = bedingt günstig

Legende Rangfolge: Die Zahlen entsprechen den Rängen 1 – 3.

|

Kennzahl |

JO HAA |

NL HAA |

ZNO HAA |

JO SMA |

NL SMA |

ZNO SMA |

Quelle | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Indikator «Darcy-Fluss im EG» |

||||||||

|

Messwerte erwartete vertikale hydraulische Durchlässigkeit (harmonisches Mittel Kv über gesamten Schichtstapel des EG) |

m/s |

1.4 × 10-14 |

1.0 × 10-14 |

7.7 × 10-15 |

1.4 × 10-14 |

1.0 × 10-14 |

7.7 × 10-15 |

|

|

Bewertung |

||||||||

|

Rangfolge |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||

|

Indikator «Tracer-Fluss im EG» |

||||||||

|

Messwerte effektive Diffusions-koeffizienten (harmonische Mittelung der eff. Diffusionskoeffizenten Lagerebene bis Obergrenze EG) |

m2/s |

1.9 × 10-12 |

4.0 × 10-12 |

4.0 × 10-12 |

2.1 × 10-12 |

3.9 × 10-12 |

4.0 × 10-12 |

Basierend auf Kap. 3 und elektronischen Look-up Tabellen in Glaus et al. (2024) und Enclosure 7 in Nagra (2024g) |

|

Messwerte effektive Diffusions-koeffizienten (harmonische Mittelung der eff. Diffusionskoeffizenten Lagerebene bis Untergrenze EG) |

m2/s |

1.8 × 10-12 |

3.4 × 10-12 |

3.6 × 10-12 |

2.0 × 10-12 |

3.5 × 10-12 |

3.7 × 10-12 |

Basierend auf Kap. 3 und elektronischen Look-up Tabellen in Glaus et al. (2024) und Enclosure 7 in Nagra (2024g) |

|

Bewertung |

||||||||

|

Rangfolge |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||

|

Indikator «Unabhängige Evidenzen der Langzeitisolation» |

||||||||

|

Evidenz für hohes Alter der Porenwässer im Opalinuston |

- |

Ja |

Ja |

Ja |

Ja |

Ja |

Ja |

Basierend auf Kap. 4.6 in Nagra (2024h) |

|

Zusätzliche Evidenz für hohe Verweilzeiten der Grundwässer in den Aquiferen ober- und unterhalb des EG |

- |

Keine |

Ja, in Malm- und Keuper-Aquifer |

Ja, in Keuper-Aquifer |

Keine |

Ja, in Malm- und Keuper-Aquifer |

Ja, in Keuper-Aquifer |

Basierend auf Kap. 4.5.5 in Nagra (2024h) |

|

Bewertung |

||||||||

|

Rangfolge |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

||

Für die Langzeitsicherheit günstig ist, wenn die geochemischen Bedingungen und die Gesteinsbeschaffenheit zu einem guten Radionuklid-Rückhaltevermögen im EG führen. Der Fokus liegt auf den geochemischen Bedingungen im Opalinuston, welcher als Wirtgestein den Hauptbeitrag zur Rückhaltewirkung der natürlichen Barriere liefert (Kap. 6.1.1 und Kap. 6.2.2 in Nagra 2024k).

Die geochemischen Bedingungen werden mit den zwei Indikatoren «Tonmineralgehalt im WG hinsichtlich Sorptionsvermögen» (Kap. 4.1.3.1) und «Salinität im WG» (Kap. 4.1.3.2) erfasst. Die Indikatoren und Bewertungsskalen sind im Anhang A.3 begründet. Nachfolgend werden die Charakterisierung und Bewertung pro Indikator für das Kriterium 1.3 erläutert und in Kap. 4.1.3.3 zusammengefasst.

Charakterisierung: Der Opalinuston weist eine für die Sorption, also der Bindung der Radionuklide an das Gestein, sehr günstige mineralogische Zusammensetzung auf. Er besteht insbesondere aus feinkörnigen Tonmineralen und Quarz sowie aus Karbonaten. Die hohen Tonmineralgehalte korrelieren mit einer hohen Kationen-Austausch-Kapazität, welche ein gutes Sorptionsvermögen des Opalinustons gewährleistet (Kap. 7 in Miron et al. 2024).

Kennzahlen und Bewertung: Die Laboruntersuchungen an Kernproben aus Tiefbohrungen in allen drei Standortgebieten bestätigen einen durchgehend hohen Tonmineralgehalt im Bereich von total ca. 60 Gew.-% (ca. 40 – 70 %) für den Opalinuston. Die Zusammensetzung der Tonfraktion im Opalinuston ist in allen Standortgebieten vergleichbar: Es überwiegen die Tonminerale Illit (ca. 50 %) und Kaolinit (30 %) vor Chlorit und Smektit (je ca. 10 %). Die standortspezifischen Unterschiede in diesen Daten sind gering (Kap. 5.2 in Nagra 2024h; Kap. 4.4 und Enclosure 7 in Nagra 2024g).

Der Indikator «Tonmineralgehalt im WG hinsichtlich Sorptionsvermögen» wird für alle EG HAA und SMA mit sehr günstig bewertet, ohne Abstufung bei der Rangfolge.

Fazit: Mit dem Opalinuston als Wirtgestein weisen alle EG eine für die Sorption sehr günstige mineralogische Zusammensetzung auf.

Charakterisierung: Die mineralogische Zusammensetzung des Opalinustons puffert auch das Porenwasser und sorgt für stabile und reduzierende geochemische Bedingungen, welche die Radionuklid-Rückhaltung im EG begünstigen (Kap. 5.4 in Nagra 2024h). Die Salinität des Porenwassers wird insbesondere durch die Konzentrationen von Natrium und Chlorid definiert. Diese hängt ab von der standortspezifischen paläohydrogeologischen Entwicklung (Kap. 4.5.5 in Nagra 2024h).

Kennzahlen und Bewertung: Die in Etappe 3 gemessenen Ionenstärken im Porenwasser betragen ca. 0.16 mol/l in JO und ca. 0.32 mol/l in ZNO und NL (Appendix A und B in Mäder & Wersin 2023). Zum Vergleich: Meerwasser weist eine Ionenstärke von ca. 0.7 mol/l auf.

Die Ionenstärken im Opalinuston sind in allen Standortgebieten moderat, der Indikator «Salinität im WG» wird deshalb für alle Standortgebiete mit günstig bewertet. Da die Ionenstärke einen Einfluss auf die effektiven Diffusionskoeffizienten für Anionen ausübt, wird die Rangfolge der EG wie folgt eingestuft: JO steht auf Rang 1, NL und ZNO gleichwertig auf Rang 2. Dies gilt für HAA und SMA.

Fazit: Die Porenwasserchemie im Opalinuston ist in allen EG günstig hinsichtlich des Radionuklid-Rückhaltvermögens. JO weist die tiefste Ionenstärke auf.

Tab. 4‑3:Kennzahlen und Daten zu den Indikatoren für die qualitative Bewertung und das Ranking der EG HAA und SMA für das Kriterium 1.3 «Geochemische Bedingungen»

Legende Bewertung gem. Nutzwertanalyse: dunkelgrün = sehr günstig, hellgrün = günstig, gelb = bedingt günstig

Legende Rangfolge: Die Zahlen entsprechen den Rängen 1 – 3.

|

Kennzahl |

JO HAA |

NL HAA |

ZNO HAA |

JO SMA |

NL SMA |

ZNO SMA |

Quelle | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Indikator «Tonmineralgehalt im WG hinsichtlich Sorptionsvermögen» |

||||||||

|

Messwerte des Tonmineralgehalts im WG |

Gew.-% |

60 % (43 – 73 %) |

59 % (40 – 69 %) |

54 % (41 – 64 %) |

60 % (43 – 73 %) |

59 % (40 – 69 %) |

54 % (41 – 64 %) |

|

|

Bewertung |

||||||||

|

Rangfolge |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||

|

Indikator «Salinität im WG» |

||||||||

|

Messwerte der Ionenstärke des Porenwassers im WG |

mol/l |

ca. 0.16 |

ca. 0.32 |

ca. 0.32 |

ca. 0.16 |

ca. 0.32 |

ca. 0.32 |

Appendix A und B in Mäder & Wersin (2023) |

|

Bewertung |

||||||||

|

Rangfolge |

1 |

2 |

2 |

1 |

2 |

2 |

||

Für die Langzeitsicherheit günstig sind Transportpfade, die zu einer erheblichen Verzögerung der Radionuklidfreisetzung aus dem EG führen. Je länger der Nuklidtransport im Gestein dauert, desto grösser ist der Anteil der Radionuklide, die im Gestein zerfallen und somit die Biosphäre nicht erreichen. Der Fokus liegt auf den Eigenschaften des Opalinustons, welcher als Wirtgestein den Hauptbeitrag zur Rückhaltewirkung der natürlichen Barriere liefert (Kap. 6.1.1 und Kap. 6.2.2 in Nagra 2024k).

Die Eigenschaften der Freisetzungspfade im Wirtgestein werden mit den drei Indikatoren «Art der Transportpfade und Ausbildung des Porenraums im WG» (Kap. 4.1.4.1), «Tonmineralgehalt im WG hinsichtlich Selbstabdichtungsvermögen» (Kap. 4.1.4.2) «Störungstransmissivität im WG» (Kap. 4.1.4.3) erfasst. Die Indikatoren und Bewertungsskalen sind im Anhang A.4 begründet. Nachfolgend werden die Charakterisierung und Bewertung pro Indikator für das Kriterium 1.4 erläutert und in Kap. 4.1.4.4 zusammengefasst.

Charakterisierung: Durch sein tonmatrixgestütztes Gefüge weist der Opalinuston eine feine Porenstruktur auf, welche das Transportverhalten von Radionukliden stark beeinflusst (Kap. 5.3.4 in Nagra 2024h). Die hydraulischen Eigenschaften von geklüftetem Opalinuston in Lagertiefe unterscheiden sich aufgrund des guten Selbstabdichtungsvermögens praktisch nicht von denjenigen der intakten Gesteinsmatrix (Kap. 5.6 in Nagra 2024h). Der Opalinuston kann deshalb als (äquivalent) poröses Medium mit äusserst geringer Wasserführung und diffusionsdominiertem Radionuklidtransport angesehen werden (Kap. 5.9 in Nagra 2024h).

Kennzahlen, qualitative Merkmale und Bewertung: Die Porengrössen liegen überwiegend im Bereich von einigen wenigen Nanometern, die Porosität beträgt ca. 10 - 13 Vol.-% (Bereich 8 – 14 Vol.-%), die äusseren spezifischen Oberflächen betragen ca. 20 – 40 m2/g (Kap. 5.3 in Nagra 2024h). Die effektiven Diffusionskoeffizienten für tritiierte Wassermoleküle (HTO) sind in allen Standortgebieten praktisch identisch, was auf eine ähnliche Ausbildung des Porenraums im Opalinuston in den drei Standortgebieten schliessen lässt. Der für Anionen zugängliche Teil der Porosität beträgt ca. 30 – 50 % (Kap. 5.4 in Nagra 2024h). Bei den effektiven Diffusionskoeffizienten für Anionen wurden geringfügige Unterschiede zwischen den Standortgebieten beobachtet, was u. a. auf standortspezifische Unterschiede bei der vorhandenen Salinität im Opalinuston zurückzuführen ist (Kap. 5.8 in Nagra 2024h). Die sicherheitstechnischen Auswirkungen dieser standortspezifischen Unterschiede sind gering.

Dementsprechend wird der Indikator «Art der Transportpfade und Ausbildung des Porenraums im WG» für alle EG HAA und SMA mit sehr günstig bewertet, ohne Abstufung bei der Rangfolge.

Fazit: Die Beschaffenheit des Porenraums / der Transportpfade im intakten Opalinuston ist in allen EG sehr günstig.

Charakterisierung: Aufgrund seines hohen Tonmineralgehalts weist der Opalinuston eine geringe Steifigkeit und ein erhöhtes Quellpotenzial auf (Kap. 5.5 in Nagra 2024h). Diese Eigenschaften ermöglichen bei den Spannungsverhältnissen auf Lagerebene eine effiziente Selbstabdichtung von Diskontinuitäten und damit die Begrenzung ihrer hydraulischen Transmissivität (Kap. 5.7 in Nagra 2024h).

Kennzahlen und Bewertung: Die mineralogischen Zusammensetzungen der Kernproben aus den Tiefbohrungen zeigen, dass der Opalinuston und einige der Rahmengesteine in allen Standortgebieten hohe Tonmineralgehalte von >40 Gew.-% aufweisen (Kap. 4.4 und Enclosure 7 in Nagra 2024g). Testintervalle mit tonmineralreichen Gesteinen weisen durchwegs sehr geringe hydraulische Durchlässigkeiten auf (<10-13 m/s, vgl. Fig. 4‑1; und Kap. 5.6 in Nagra 2024h). Die Präsenz/Absenz von kleinskaligen Störungen im Testintervall hat keinen Einfluss auf das Ergebnis. Testintervalle mit einem Tonmineralgehalt von 20 – 40 Gew.‑% weisen auch noch geringe bis sehr geringe hydraulische Durchlässigkeiten auf (<10-11 m/s, teilweise sogar <10-13 m/s). Erst bei Tonmineralgehalten von deutlich <20 % steigen die beobachteten hydraulischen Durchlässigkeiten stark an (Kap. 5.6 in Nagra 2024h).

Der erhöhte Tonmineralgehalt und das charakteristische, plastische Verhalten ist Evidenz für ein ausgeprägtes Selbstabdichtungsvermögen im Opalinuston und in einigen seiner tonmineralreichen Rahmengesteine. Bedingung dafür ist, dass die effektiven Normalspannungen in Lagertiefe ausreichend gross sind. Dies wird durch eine Restüberdeckung der Lagerebene von mindestens 200 m gewährleistet (Kap. 5.7 in Nagra 2024h), was in allen Standortgebieten mehr als ausreichend der Fall ist. Der Erhalt der günstigen Eigenschaften des Wirtgestein über den Betrachtungszeitraum wird in Kap. 4.2 und Kap. 4.3 diskutiert.

Aus diesen Gründen wird der Indikator «Tonmineralgehalt im WG hinsichtlich Selbstabdichtungsvermögen» für alle EG HAA und SMA mit sehr günstig bewertet, ohne Abstufung bei der Rangfolge.

Fazit: Das Selbstabdichtungsvermögen des Opalinustons ist in allen EG sehr günstig.

Charakterisierung: In keiner der Tiefbohrungen innerhalb der Standortgebiete wurden Störungen im Opalinuston angetroffen, deren hydraulische Transmissivitäten ausserhalb der zu erwartenden Bandbreite der hydraulischen Eigenschaften für die ungestörte Gesteinsmatrix liegen (Kap. 5.6 in Nagra 2024h). Seismisch kartierten Störungen wird bei der Lagerfeldplatzierung nach Möglichkeit ausgewichen, subseismische Elemente sind in allen Standortgebieten vorhanden. Die Anzahl der in Tiefbohrungen im Opalinuston beobachteten, kleinskaligen Strukturen nimmt tendenziell von Westen (JO) nach Osten (NL, ZNO) ab (Kap. 4.3.4 in Nagra 2024h).

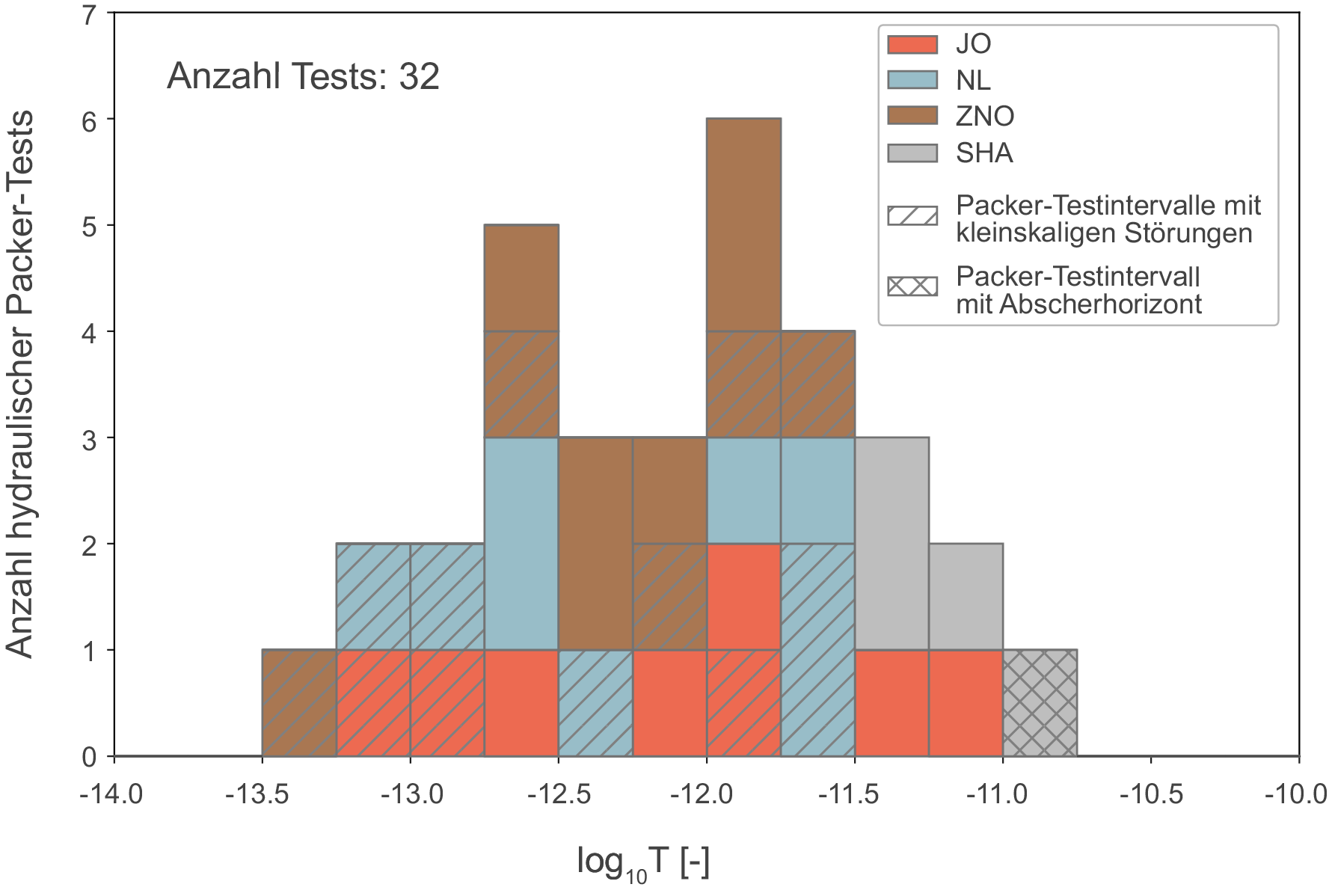

Kennzahlen und Bewertung: Die innerhalb der Standortgebiete beobachteten Transmissivitäten («best estimate»-Werte) der in-situ-Tests im Opalinuston mit unterschiedlichen Intervalllängen sind ≤10-11 m2/s, mit typischen Werten um 10-12 m2/s (Fig. 4‑2; und Kap. 5.6 in Nagra 2024h). Unter solchen Bedingungen erfolgt der Radionuklidtransport diffusionsdominiert. Die Präsenz/Absenz von Diskontinuitäten im Testintervall hat keinen Einfluss auf das Ergebnis, was auf das ausgeprägte Selbstabdichtungsvermögen des Opalinustons zurückzuführen ist (Kap. 5.6 und Kap. 5.7 in Nagra 2024h). Die in den Tiefbohrungen beobachteten horizontalen hydraulischen Durchlässigkeiten liegen bei ca. 5 × 10-14 m/s («best estimate»-Wert), das ist im gleichen Bereich wie die in Kernproben gemessenen Matrixdurchlässigkeiten (Kap. 5.6 in Nagra 2024h).

Dementsprechend wird der Indikator «Störungstransmissivität im WG» für alle EG HAA und SMA mit sehr günstig bewertet, ohne Abstufung bei der Rangfolge.

Fazit: Die Transmissivitäten von seismisch nicht kartierbaren Diskontinuitäten im Opalinuston sind in allen EG sehr günstig.

Fig. 4‑1:Mittlere hydraulische Durchlässigkeit aus in-situ-Packer-Tests als Funktion des mittleren Tonmineralgehalts im EG und in den Aquiferen oberhalb des EG

Fig. 4‑2:Hydraulische Transmissivitäten aus in-situ-Packer-Tests im Opalinuston

Verteilung des Logarithmus der «Best estimate»-Werte für die hydraulische Transmissivität aus in-situ-Packer-Tests mit unterschiedlichen Intervalllängen

Basierend auf Fig. 5-40 in Nagra (2024h).

Tab. 4‑4:Kennzahlen, qualitative Merkmale und Daten zu den Indikatoren für die qualitative Bewertung und das Ranking der EG HAA und SMA für das Kriterium 1.4 «Freisetzungspfade»

Legende Bewertung gem. Nutzwertanalyse: dunkelgrün = sehr günstig, hellgrün = günstig, gelb = bedingt günstig

Legende Rangfolge: Die Zahlen entsprechen den Rängen 1 – 3.

|

Kennzahl |

JO HAA |

NL HAA |

ZNO HAA |

JO SMA |

NL SMA |

ZNO SMA |

Quelle | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Indikator «Art der Transportpfade und Ausbildung des Porenraums im WG» |

||||||||

|

Qualitative Beurteilung auf der Grundlage von Mess-werten aus Kernproben im WG |

Äquivalent-poröses Medium (feine Porenstruktur, keine Hinweise auf Wasserführung in Diskontinuitätem innerhalb der Gesteinsmatrix) |

Kap. 5.3.4, 5.6 und 5.9 in Nagra (2024h) |

||||||

|

Bewertung |

||||||||

|

Rangfolge |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||

|

Indikator «Störungstransmissivität im WG» |

||||||||

|

Messwerte für Transmissivität aus Packer-Tests im Opalinuston («best estimate»-Werte) |

m2/s |

T ≤ 10-11 m2/s |

||||||

|

Bewertung |

||||||||

|

Rangfolge |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||

|

Indikator «Tonmineralgehalt im WG hinsichtlich Selbstabdichtungsvermögen» |

||||||||

|

Messwerte des Tonmineralgehalts im Oplinuston |

Gew.-% |

60 % (43 – 73 %) |

59 % (40 – 69 %) |

54 % (41 – 64 %) |

60 % (43 – 73 %) |

59 % (40 – 69 %) |

54 % (41 – 64 %) |

|

|

Bewertung |

||||||||

|

Rangfolge |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||

Mit der Kriteriengruppe 2 wird anhand von vier Kriterien bewertet, wie die Barriereeigenschaften im gesamten Betrachtungszeitraum in Anbetracht der langfristig zu erwartenden Prozesse erhalten bleiben. Es sind dies die Beständigkeit der Standort- und Gesteinseigenschaften (Kap. 4.2.1), der Einfluss von Erosion (Kap. 4.2.2), die lagerbedingten Einflüsse (Kap. 4.2.3) und Nutzungskonflikte (Kap. 4.2.4).

Günstig sind Gebiete und Gesteine, welche die erforderliche Barrierewirkung über den Betrachtungszeitraum auch in Anbetracht langfristiger geologischer Prozesse gewährleisten.

Von zentraler Bedeutung für die Langzeitstabilität sind zukünftige differenzielle Bewegungen im Gesteinsverband. Sie werden mit den Indikatoren «Seismizität» (Kap. 4.2.1.1) und «Seismisch kartierte Störungen in kompetenten Formationen» (Kap. 4.2.1.2) bewertet. Weiter wird das «Potenzial für Bildung von Wasserwegsamkeiten im EG durch Lösungsprozesse» (Kap. 4.2.1.3) bewertet.

Die Indikatoren und Bewertungsskalen sind im Anhang A.5 begründet. Nachfolgend werden die Charakterisierung und Bewertung pro Indikator für das Kriterium 2.1 erläutert und in Kap. 4.2.1.4 zusammengefasst.

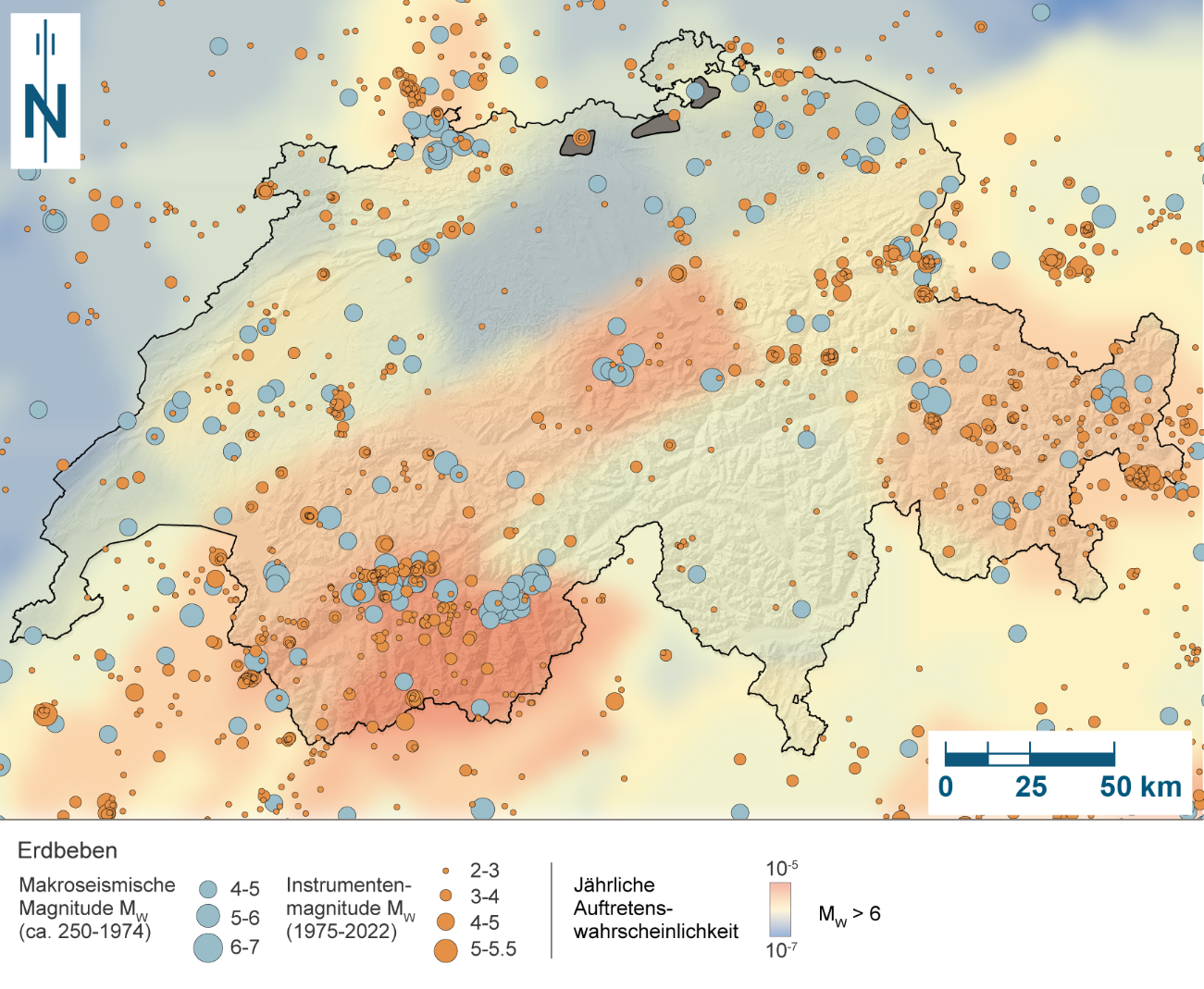

Charakterisierung: In der Übersicht der instrumentell und historisch erfassten Seismizität in der Schweiz und Umgebung zeigen die Standortregionen eine im Vergleich zu den seismisch aktivsten Schweizer Regionen Wallis, Basel, Graubünden und Churer Rheintal geringere Seismizität (Fig. 4-3; und Kap. 6.2.3 in Nagra 2024h). Dies widerspiegelt sich auch in Karten zur zukünftig erwarteten räumlichen Verteilung von Erdbeben, die auf breit abgestützten Expertenbefragungen basieren (swissnuclear 2013-15).

Kennzahlen und Bewertung: Fig. 4‑3 zeigt die modellierte Häufigkeitskarte von Erdbeben mit Magnituden ≥6, wie sie aus dem Projekt PRP (swissnuclear 2013-15) unter Berücksichtigung der Angaben von vier verschiedenen Expertengruppen resultierte. Die Daten zeigen eine erhöhte Häufigkeit von Erdbeben in der Zentralschweiz und in den Alpen im Vergleich zur Nordschweiz. Die Unterschiede zwischen den Standortgebieten sind klein und abhängig von den verschiedenen Modellen und der betrachteten Herdtiefe. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass alle Standortgebiete ausserhalb der Zonen mit erhöhter Erdbebenaktivität liegen.

Der Indikator «Seismizität» wird deshalb für alle EG HAA und SMA mit günstig bewertet, ohne Abstufung bei der Rangfolge.

Fazit: Alle EG liegen in günstigen Situationen bezüglich Erdbebenaktivität in der Schweiz.

Fig. 4‑3:Instrumentell und historisch erfasste Seismizität in der Schweiz und Umgebung

Auftretenswahrscheinlichkeit von Erdbeben mit Magnituden MW ≥ 6 in der Schweiz, basierend auf Einschätzungen von vier Expertengruppen im Rahmen des PRP-Projekts (swissnuclear 2013-15), vgl. auch Fig. 1-3 in Nagra (2024h). Die Hintergrundfarbe zeigt die jährliche Auftretenswahrscheinlichkeit eines Erdbebens mit Mw ≥ 6. Zum Vergleich sind die effektiv erfassten Erdbeben dargestellt (farbige Punkte, mehrheitlich Erdbeben mit kleiner Magnitude).

Charakterisierung: Differenzielle Bewegungen finden bevorzugt an bestehenden Störungen statt (Kap. 6.2.4 in Nagra 2024h). Regionale Störungszonen wurden in der Definition der potenziellen Lagerzonen berücksichtigt (Kap. 3.1.1 in Nagra 2024d) und seismisch kartierte Störungen an den Wirtgesteinsgrenzen wurden mit Blick auf die Flexibilität in der Anordnung der Lagerfelder bewertet (Kr 1.1, siehe Kap. 4.1.1.3). Im Hinblick auf den langfristigen Erhalt der Rückhalteigenschaften des EG werden ergänzend die seismisch kartierten Störungen in den kompetenten Formationen ober- und unterhalb des EG bewertet. Als kompetente Formationen werden Gesteine in Schichtpaketen bezeichnet, die einer Verformung weitgehend standhalten und bei hoher mechanischer Beanspruchung ein sprödes Verhalten zeigen, was zur Bildung von Störungen führt (Kap. 4.4 und Kap. 5.5.3 in Nagra 2024h). Differenzielle Bewegungen entlang solcher Störungen können sich potenziell auch in den EG fortpflanzen. Auch wenn selbst in solchen Situationen durchgängige Fliesspfade mit erhöhter hydraulischer Durchlässigkeit im EG über längere Zeiträume sehr unwahrscheinlich sind (Kap. 5.5, 5.6 und 5.7 in Nagra 2024h), wird eine Situation ohne solche Störungen bevorzugt, weil sie bzgl. der Beständigkeit der Standort- und Gesteinseigenschaften robuster ist. Es gibt Unterschiede in der strukturellen Komplexität (Kap. 4.3.3 in Nagra 2024h). Im Bereich der potenziellen Lagerzone weist NL den grössten Bereich ohne seismisch kartierte Störungen in den kompetenten Formationen auf, während in ZNO am meisten Störungen kartiert sind (Kap. 4.3.4 in Nagra 2024h und Kap. 5.3 in: (Nagra 2024a), (2024b), (2024c)).

Kennzahlen und Bewertung: Bei einem Abstand von 100 m beträgt der ungestörte Flächenanteil in NL 100 % (HAA) und 95 % (SMA). In JO sind solche Störungen in einem erheblichen Teil der Platzreserven kartiert; der ungestörte Flächenanteil in JO beträgt ca. 70 % (HAA) und ca. 90 % (SMA). In ZNO sind solche Störungen im überwiegenden Teil der Platzreserven kartiert; der ungestörte Flächenanteil in ZNO beträgt ca. 35 % (HAA und SMA). Unter Betrachtung eines Abstandes von 200 m zu den seismisch kartierten Störungen verkleinert sich der ungestörte Flächenanteil in JO und ZNO weiter, in NL verbleibt er immer noch bei 100 % (HAA) bzw. bei 85 % (SMA).

Weitere Betrachtungen: Sollte es zu einer zukünftigen Neubildung von Störungen im EG kommen, so dürften deren Länge und Versätze in allen Standortgebieten eher klein ausfallen (Kap. 6.2.4 in Nagra 2024h), und das Selbstabdichtungsvermögen der tonmineralreichen Gesteine in allen EG ausreichend wirksam sein (Kap. 5.7 in Nagra 2024h).

Entsprechend wird der Indikator «Seismisch kartierte Störungen in kompetenten Formationen» in JO mit günstig (HAA) und sehr günstig (SMA) bewertet, in NL mit sehr günstig (HAA und SMA) und in ZNO mit bedingt günstig (HAA und SMA). Aufgrund der angestrebten Vermeidung von Störungen, die ober- und unterhalb des EG und der Platzreserven kartiert sind, wird die Rangfolge der Standortgebiete wie folgt eingestuft: NL steht auf Rang 1, JO auf Rang 2 und ZNO auf Rang 3. Dies gilt für HAA und SMA.

Fazit: Die seismisch kartierten Störungen in den Gesteinen ober- und unterhalb des EG deuten in NL auf sehr günstige, in JO auf günstige bis sehr günstige und in ZNO auf bedingt günstige Verhältnisse hinsichtlich zukünftiger differentieller Bewegungen im EG hin.

Im Rahmen der qualitativen Bewertung der EG wird das Potenzial für die Bildung von Wasserwegsamkeiten durch Lösungsprozesse dem Verkarstungspotenzial gleichgesetzt.

In keiner Tiefbohrung wurden innerhalb der EG verkarstete Gesteinseinheiten beobachtet und alle EG weisen Bedingungen ohne Verkarstungspotenzial auf, was vorteilhaft für die Beständigkeit der Barrierewirkung gegenüber Lösungsprozessen ist. Dies wird nachfolgend für das Wirtgestein, für die oberen und für die unteren Rahmengesteine separat begründet.

Potenzial für Bildung von Wasserwegsamkeiten durch Lösungsprozesse im WG

Im Opalinuston sind die Gehalte an lösungsfähigen Mineralen klein und die hydraulische Durchlässigkeit ist äusserst gering; er weist deshalb kein Potenzial zur Bildung von Wasserwegsamkeiten durch Lösungsprozesse auf (Kap. 6.5.2.3 in Nagra 2024h).

Der Indikator «Potenzial für Bildung von Wasserwegsamkeiten durch Lösungsprozesse innerhalb WG» wird daher für alle EG HAA und SMA mit sehr günstig bewertet, ohne Abstufung bei der Rangfolge.

Potenzial für Bildung von Wasserwegsamkeiten durch Lösungsprozesse in den oberen Rahmengesteinen

In allen drei Standortgebieten sind in den oberen Rahmengesteinen im EG Gesteinseinheiten mit erhöhten Karbonatgehalten vorhanden. Diese weisen aber in der Regel geringe Mächtigkeiten (bis zu einigen Metern) und geringe hydraulische Durchlässigkeiten auf. Zudem ist die erwartete Überdeckung des EG bis am Ende des Betrachtungszeitraums genügend gross, um eine signifikante dekompaktionsbedingte Erhöhung der hydraulischen Durchlässigkeit zu verhindern. Sie weisen deshalb kein Potenzial für eine relevante Bildung von Wasserwegsamkeiten durch Lösungsprozesse auf (kein Verkarstungspotenzial) (Kap. 6.5.2 in Nagra 2024h). Eine besondere Situation liegt im Standortgebiet Nördlich Lägern mit der «Herrenwis-Einheit» vor, deren Mächtigkeit im östlichen Teil des Standortgebiets bis zu ca. 40 m beträgt (Kap. 4.5.3.7 in Nagra 2024h). Diese lokal vorkommende Gesteinseinheit ist von gering durchlässigen, tonmineralreichen, nicht verkarstungsfähigen Gesteinseinheiten umgeben. Diese isolieren hydraulisch die «Herrenwis-Einheit», was die nötige Grundwasserzirkulation zur Bildung von Wasserwegsamkeiten durch Lösungsprozesse unterbindet (Kap. 4.5.3.7 in Nagra 2024h). Auch sind die Porenwässer in den angrenzenden Einheiten heute gesättigt an Karbonatmineralien (Kap. 6.5.2.3 in Nagra 2024h). Es ist nicht zu erwarten, dass die «Herrenwis-Einheit» im Betrachtungszeitraum von relevanten Dekompaktionseffekten betroffen ist oder gar im oder über dem Vorflutniveau liegen wird, was eine (epigene) Verkarstung ermöglichen könnte (Kap. 6.5.2.3 in Nagra 2024h). In der «Herrenwis-Einheit» im Bereich der potenziellen Lagerzone besteht damit im Betrachtungszeitraum ebenfalls kein Potenzial zur Bildung von Wasserwegsamkeiten durch Lösungsprozesse (kein Verkarstungspotenzial).

Der Indikator «Potenzial für Bildung von Wasserwegsamkeiten durch Lösungsprozesse oberhalb des WG (im EG)» wird daher für alle EG HAA und SMA mit sehr günstig bewertet, ohne Abstufung bei der Rangfolge.

Potenzial für Bildung von Wasserwegsamkeiten durch Lösungsprozesse in den unteren Rahmengesteinen

In den unteren Rahmengesteinen gibt es geringmächtige Einheiten mit erhöhten Karbonatgehalten. Aufgrund der gemessenen, geringen hydraulischen Durchlässigkeiten und der verbleibenden Überlagerung bis am Ende des Betrachtungszeitraums wird keine relevante Erhöhung der hydraulischen Durchlässigkeiten durch Lösungsprozesse erwartet (Kap. 6.5.5 in Nagra 2024h). Die lithologische Ausbildung der unteren Rahmengesteine ist in allen Standortgebieten vergleichbar. Der Indikator «Potenzial für Bildung von Wasserwegsamkeiten durch Lösungsprozesse unterhalb des WG (im EG)» wird daher für alle EG HAA und SMA mit sehr günstig bewertet, ohne Abstufung bei der Rangfolge.

Weitere Betrachtungen: Unterhalb des EG kommen in allen drei Standortgebieten Gesteinseinheiten mit hohen Karbonatgehalten (insb. Keuper-Aquifer und Muschelkalk-Aquifer) oder Anhydritgehalten vor (insb. Bänkerjoch-Formation). Unterhalb der potenziellen Lagerzonen besteht in diesen Einheiten unter den erwarteten hydraulischen und hydrochemischen Bedingungen kein Potenzial zur Bildung von Wasserwegsamkeiten durch Lösungsprozesse, welche zur Entstehung von grösseren Hohlräumen mit Relevanz für die Langzeitstabilität des EG führen könnte. Dies begründet sich durch die hydrogeologische Situation (in der Bänkerjoch-Formation sind Wasserzuflüsse nur im Bereich von regionalen Störungszonen und lokalen Störungen zu erwarten; durch die Anhydrit-Gips-Umwandlung findet jedoch eine gewisse Selbstabdichtung statt) und durch die hydrochemischen Bedingungen (überwiegend gesättigte Grundwässer in Keuper- und Muschelkalk-Aquifer. Auch hier ist nicht zu erwarten, dass sich diese Bedingungen innerhalb des Betrachtungszeitraums wesentlich verändern. Selbst wenn in den Gesteinseinheiten unterhalb des EG (z. B. Keuper-Aquifer oder Muschelkalk-Aquifer) in der fernen Zukunft Lösungshohlräume entstehen sollten, so ist kaum mit einer Beeinträchtigung der Barriereeigenschaften im darüberliegenden EG zu rechnen (Kap. 6.5.5 in Nagra 2024h).

Fazit: Alle EG weisen sehr günstige Bedingungen ohne Verkarstungspotenzial auf.

Tab. 4‑5:Kennzahlen, qualitative Merkmale und Daten zu den Indikatoren für die qualitative Bewertung und das Ranking der EG HAA und SMA für das Kriterium 2.1 «Beständigkeit der Standort- und Gesteinseigenschaften»

Legende Bewertung gem. Nutzwertanalyse: dunkelgrün = sehr günstig, hellgrün = günstig, gelb = bedingt günstig

Legende Rangfolge: Die Zahlen entsprechen den Rängen 1 – 3.

|

Kennzahl |

JO HAA |

NL HAA |

ZNO HAA |

JO SMA |

NL SMA |

ZNO SMA |

Quelle | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Indikator «Seismizität» |

||||||||

|

Zonen mit unterschiedlicher Häufigkeits-Magnituden-Verteilung von Erdbeben |

Die drei Standortgebiete liegen alle ausserhalb der Zonen mit erhöhter Erdbebenaktivität (Region Basel, Teile des Wallis, des Alpennordrands und Graubündens) |

Basierend auf Fig. 1-3 und Kap. 6.2.4 in Nagra (2024h) |

||||||

|

Bewertung |

||||||||

|

Rangfolge |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||

|

Indikator «Seismisch kartierte Störungen in kompetenten Formationen» |

||||||||

|

Ungestörter Flächenanteil in kompetenten Formationen im Bereich des EG und der Platzreserven für 100 m (200 m) Sicherheitsabstand |

% (Werte gerundet) |

70 (55) |

100 (100) |

35 (15) |

90 (75) |

95 (85) |

35 (10) |

Basierend auf Kap. 4.3.4 in Nagra (2024h) und Kap. 5.3 in: Nagra (2024a), Nagra (2024b), Nagra (2024c) |

|

Bewertung |

||||||||

|

Rangfolge |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

3 |

||

|

Indikator «Potenzial für Bildung von Wasserwegsamkeiten durch Lösungsprozesse oberhalb / innerhalb / unterhalb WG (im EG)» |

||||||||

|

Verkarstungspotenzial |

Obere RG |

Nein |

Nein |

Nein |

Nein |

Nein |

Nein |

Kap. 6.5.2 und Kap. 6.5.5 in Nagra (2024h) |

|

Obere RG |

||||||||

|

Obere RG |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||

|

WG |

Nein |

Nein |

Nein |

Nein |

Nein |

Nein |

||

|

WG |

||||||||

|

WG |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||

|

Untere RG |

Nein |

Nein |

Nein |

Nein |

Nein |

Nein |

||

|

Untere RG |

||||||||

|

Untere RG |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||

Günstig ist eine Situation, in der die Barrierewirkung des EG nicht oder erst möglichst spät im Betrachtungszeitraum durch Erosion beeinflusst wird.

Die Auswirkungen der Erosion werden mit dem Indikator «Restüberdeckung im Hinblick auf Dekompaktionseffekte» unter Einbezug der Ungewissheiten erfasst. Der Indikator und die Bewertungsskala sind im Anhang A.6 begründet. Nachfolgend werden die Charakterisierung und Bewertung für das Kriterium 2.2 erläutert.

Charakterisierung: Die Landschaftsgeschichte der Nordschweiz während der letzten ca. zwei Millionen Jahre ist von Flusseinschneidung, Abtragung der lokalen Topographie und Gletschererosion geprägt. Die Untersuchungen erlauben die Charakterisierung und Bewertung der relevanten Prozesse und Faktoren, welche die Robustheit der Standortgebiete bezogen auf die langfristigen Auswirkungen der Erosion beeinflussen. Es sind dies die Hebung, die lokale Topographie über dem Lagerstandort, die Ausdehnung der Vergletscherungen, die Tiefe der Lagerebene sowie die Erodierbarkeit der Gesteinssäule über dem Opalinuston. Künftige glaziale und nicht-glaziale Erosionsprozesse dürften mit denen des jüngsten Zeitabschnittes der Erdgeschichte, des Quartärs, vergleichbar sein, allerdings mit geringeren Raten. Für eine ausführliche Beschreibung der Landschaftsentwicklung und Erosion siehe Kap. 2 in Nagra (2024f).

-

Hebung und Flusseinschneidung: Die Hebung ist der wichtigste Parameter, der die Flusseinschneidung steuert. Es werden nur geringe langfristig gemittelte Hebungsraten erwartet, mit kurzzeitigen Pulsen erhöhter Hebung, z. B. als postglaziale isostatische Ausgleichsbewegung.

-

Lokale Topographie (Topographie über dem tiefsten Niveau der Hauptflüsse) über dem Lagerstandort: Künftige Flussläufe orientieren sich in erster Linie an der lokalen Topographie. Insbesondere im Zusammenhang mit Vergletscherungen können sich auch Täler quer zu bestehenden Hügelketten bilden («Durchbruchsrinnen»). Dies ist insbesondere für Jura Ost relevant, weil dort ein beträchtlicher Teil der Gesteinsüberdeckung des Lagers über dem Niveau der Aare liegt. In Jura Ost sind alternative Entwässerungsnetze trotz der ausgeprägten Topographie zwar weniger wahrscheinlich als in den anderen Standortgebieten, der Effekt auf die Restüberdeckung über dem Lager ist dafür aber deutlich grösser und relevanter.

-

Ausdehnung der Vergletscherungen: Die drei Standortgebiete waren in der Vergangenheit in unterschiedlichem Masse vergletschert (insb. Eismächtigkeit und Dauer der Eisbedeckung). Nur die grössten Vereisungen erreichten das Standortgebiet JO, und die Gletscher waren dort am geringmächtigsten. In der letzten Eiszeit war die Eisbedeckung in ZNO mächtiger und grossflächiger als in NL. Ein solches Muster ist auch für künftige Vergletscherungen zu erwarten.

-

Erodierbarkeit der Gesteinssäule über dem Opalinuston: Grössere Mächtigkeiten von erosionsresistenteren Gesteinen (insb. Malmkalke, Hauptrogenstein und «Herrenwis-Einheit») über dem Lager erhöhen die Robustheit eines Standorts gegenüber Erosion, v.a. in Bezug auf künftigen tiefgründigen Gletscherschurf. Schwerer zu erodierende Gesteinsschichten befinden sich auch in grösseren Tiefen von NL und ZNO, weshalb künftiger Gletscherschurf in diesen Gesteinen vermutlich weniger tief ausfallen wird als in heute beobachteten, leichter zu erodierenden Sedimentgesteinen.

-

Tiefe des Lagers: Eine grössere Lagertiefe erhöht die Robustheit eines Standorts gegenüber künftiger Erosion (Flusseinschneidung, Abtragung der lokalen Topographie und glaziale Tiefenerosion).

Kennzahlen und Bewertung: Die systematische Beurteilung der Auswirkungen der zukünftigen Erosion auf die Restüberdeckung mithilfe hybrid-probabilistischer Modellrechnungen (Kap. 3 in Nagra 2024f) erlaubt folgende Schlussfolgerungen.

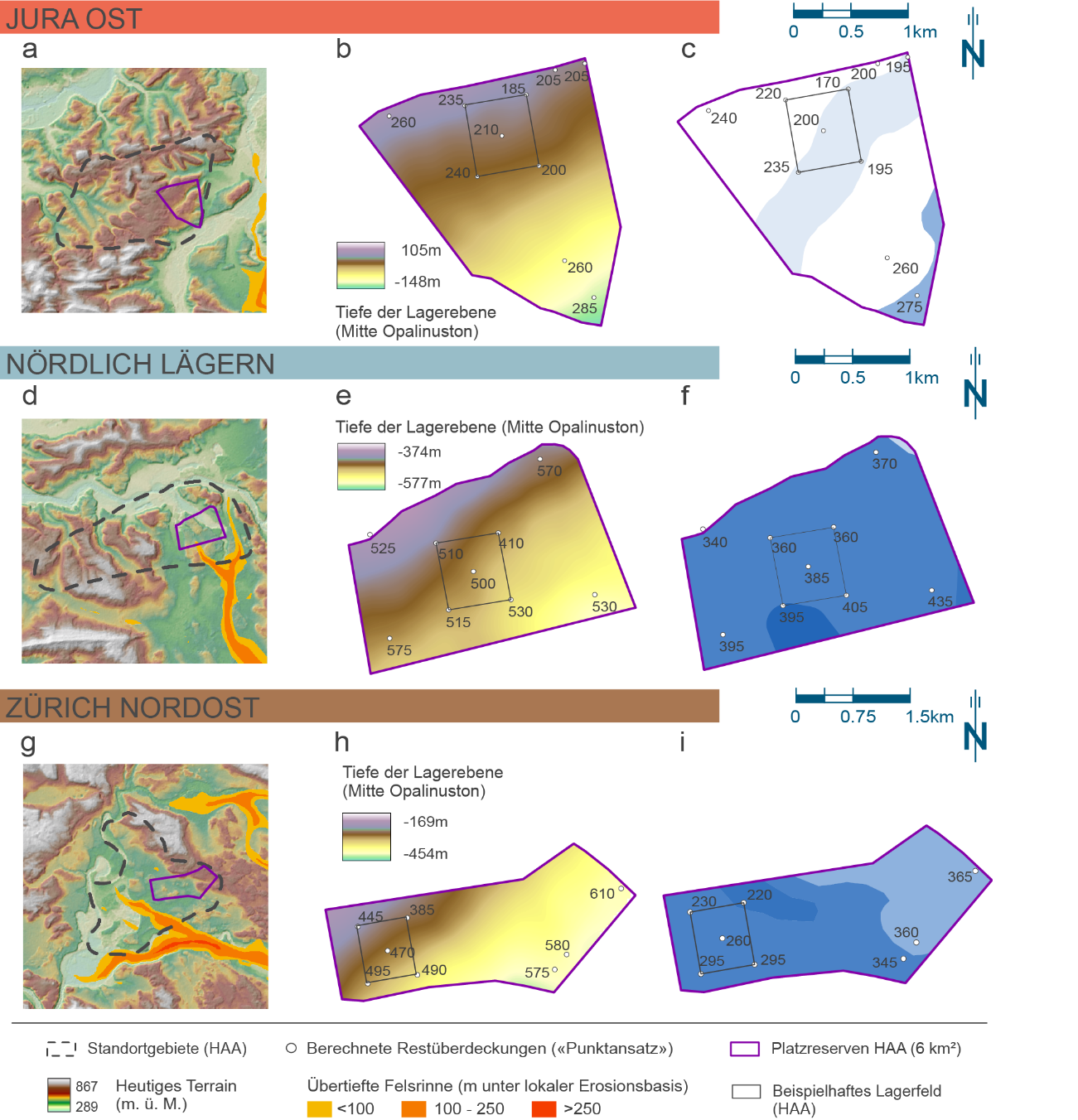

Für die HAA-Lager sind die berechneten Restüberdeckungen der Lagerebenen nach 1 Mio. Jahren in Fig. 4‑4 für ausgewählte Punkte und unter Annahme verschiedener Entwässerungsszenarien dargestellt. Unter Annahme der langfristig erwarteten Prozesse im heutigen Entwässerungsszenario beträgt die Bandbreite der berechneten Restüberdeckung der Lagerebene nach 1 Mio. Jahren (P5-Werte) rund 140 – 285 m (JO), 395 – 575 m (NL) und 370 – 610 m (ZNO) (Kap. 4 in Nagra 2024f). Die Verhältnisse zum langfristigen Erhalt der als sicher für das Selbstabdichtungsvermögen des Opalinustons eingestuften Restüberdeckung von 200 m sind also in NL und ZNO überall vorhanden. JO weist diesbezüglich lokale Einschränkungen auf.

Der Indikator «Restüberdeckung im Hinblick auf Dekompaktionseffekte» wird im Kriterium 2.2 für die langfristig erwarteten Prozesse im heutigen Entwässerungsszenario für das HAA-Lager in NL und ZNO entsprechend mit sehr günstig bewertet. JO wird wohlwollend mit günstig bewertet. Diese Bewertung gilt für den grössten Teil der Platzreserven (d. h. überall dort, wo die Restüberdeckung der Lagerebene zwischen 200 – 250 m liegt), sie fällt also zugunsten von JO aus. Die Bandbreiten der berechneten Restüberdeckungen in NL und ZNO werden als gleichwertig betrachtet und die Rangfolge der EG wie folgt eingestuft: NL und ZNO stehen auf Rang 1, JO auf Rang 3.

In Kriterium 3.3 werden mit demselben Indikator pessimistische Entwässerungsszenarien bewertet. Für JO werden dazu alternative Entwässerungsszenarien betrachtet, die sich an der lokalen Topographie orientieren und Durchbruchsrinnen zulassen, während für NL und ZNO ein hypothetischer Flussverlauf direkt über der Lagerebene angenommen wird. In diesen ergänzenden Modellrechnungen sind die standortspezifischen Unterschiede bei der Restüberdeckung der Lagerebene nach 1 Mio. Jahren akzentuierter. Die Bandbreite der berechneten Restüberdeckung des Lagerfelds nach 1 Mio. Jahren (P5-Werte) beträgt rund 125 – 275 m (JO), 340 – 435 m (NL) und 220 – 365 m (ZNO) (Kap. 4 in Nagra 2024f).

Die Bewertung ist auch in Kriterium 3.3 sehr günstig für das HAA-Lager in NL und ZNO, resp. günstig für JO, da die Restüberdeckung der Lagereben in JO auch in dieser Situation im überwiegenden Teil der Platzreserven zwischen 200 – 250 m liegt. Auch diese Bewertung fällt zugunsten von JO aus. Die Bandbreiten der berechneten Restüberdeckungen unterscheiden sich jedoch stärker, weshalb die Rangfolge der EG wie folgt eingestuft wird: NL steht auf Rang 1, ZNO auf Rang 2, JO auf Rang 3.

Aufgrund des kürzeren Betrachtungszeitraums von 100'000 Jahren für das SMA-Lager sind die Auswirkungen der Erosion auf die Restüberdeckung der Lagerebene in allen Standortgebieten und für alle Entwässerungsszenarien klein (Kap. 4 in Nagra 2024f). Damit bleibt die Barrierewirkung bis zum Ende des Betrachtungszeitraums vollständig erhalten. Entsprechend wird der Indikator «Restüberdeckung im Hinblick auf Dekompaktionseffekte» für alle Standortgebiete mit sehr günstig bewertet (für Kriterium 2.2 und 3.3) und die Standortgebiete für SMA werden als gleichrangig eingestuft.

Fazit zum Indikator in Kriterium 2.2: Alle Standortgebiete bieten langfristig Schutz vor Erosion. Die erwarteten Verhältnisse sind günstig für das HAA-Lagerprojekt in JO sowie sehr günstig für die HAA-Lagerprojekte in NL und ZNO sowie für die SMA-Lagerprojekte in allen Standortgebieten.

Fazit zum Indikator in Kriterium 3.3: Die Restüberdeckung ist auch unter Berücksichtigung alternativer oder hypothetischer Entwässerungsszenarien in NL und ZNO sehr günstig und in JO günstig. In NL sind die Sicherheitsmargen am grössten.

Fig. 4‑4:Karten mit berechneten Restüberdeckungen nach 1 Mio. Jahren für verschiedene Erosionsszenarien in den Standortgebieten JO, NL und ZNO

Figur basierend auf Fig. 4-3 in Nagra (2024f). Figuren links: Karten mit heutigem Terrain, übertieften Felsrinnen und Platzreserven für HAA; Figuren Mitte und rechts: berechnete Restüberdeckungen der Lagerebene für ausgewählte Punkte innerhalb der Platzreserven HAA für das erwartetes Entwässerungsszenario (Kr 2.2, Mitte) und für alternative und hypothetische Entwässerungsszenarien (Kr 3.3, rechts). Die aufgeführten Werte entsprechen den P5-Werten der Restüberdeckung (in m) für die ausgewählten Punkte innerhalb der Platzreserven HAA («Punktansatz» gemäss Kap. 4.1.3 in Nagra 2024f).

Betrachtungen mit dem «Flächenansatz» gemäss Kap. 4.1.1 und 4.1.2 in Nagra (2024f) ergeben innerhalb der Lagerfelder zudem folgende P5-Werte für die Restüberdeckung: 140 m (JO), 395 m (NL), 370 m (ZNO) für Kr 2.2; 125 m (JO), 350 m (NL), 220 m (ZNO) für Kr 3.3.

Tab. 4‑6:Kennzahlen und Daten zu den Indikatoren für die qualitative Bewertung und das Ranking der EG HAA und SMA für die Kriterien 2.2 «Erosion» und 3.3 «Prognostizierbarkeit der Langzeitveränderungen»

Die Tabelle zeigt die Bandbreite der berechneten Restüberdeckungen für das erwartete Entwässerungsszenario (Auswertung mittels Punkt- und Flächenansatz); diese dienen als Grundlage für die Bewertung in Kriterium 2.2. Ebenfalls aufgeführt sind die Daten für alternative und hypothetische (worst case) Entwässerungsszenarien; diese dienen als Grundlage für die Bewertung in Kriterium 3.3. Alle Werte sind auf 5 m gerundet.

Legende Bewertung gem. Nutzwertanalyse: dunkelgrün = sehr günstig, hellgrün = günstig, gelb = bedingt günstig

Legende Rangfolge: Die Zahlen entsprechen den Rängen 1 – 3.

|

Kennzahl |

JO HAA |

NL HAA |

ZNO HAA |

JO SMA |

NL SMA |

ZNO SMA |

Quelle | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Indikator «Restüberdeckung im Hinblick auf Dekompaktionseffekte» |

||||||||

|

Bandbreite der berechneten P5-Werte für das Lagerfeld sowie für ausgewählte Punkte innerhalb des Bereichs des EG und der Platzreserven: - für erwartetes Entwässerungssznario (2.2) |

m (Werte gerundet) |

140 – 285 |

395 – 575 |

370 – 610 |

Aufgrund des kürzeren Betrachtungszeitraums von 100'000 Jahren für das SMA-Lager sind die Auswirkungen der Erosion auf die Restüberdeckung der Lagerebene klein. |

|||

|

Bewertung |

||||||||

|

Rangfolge |

3 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||

|

Bandbreite der berechneten P5-Werte für das Lagerfeld sowie für ausgewählte Punkte innerhalb des Bereichs des EG und der Platzreserven: - für alternative / hypothetische Entwässerungsszenarien (3.3) |

m (Werte gerundet) |

125 – 275 |

340 – 435 |

220 – 365 |

Aufgrund des kürzeren Betrachtungszeitraums von 100'000 Jahren für das SMA-Lager sind die Auswirkungen der Erosion auf die Restüberdeckung der Lagerebene klein. |

|||

|

Bewertung und Rangfolge |

Siehe Kriterium 3.3 |

|||||||

Die technischen Barrieren können so konzipiert werden, dass sie mit der natürlichen Barriere sowie untereinander kompatibel und auf die jeweiligen Abfallsorten optimiert sind. Günstig ist eine Situation, in der die Langzeitstabilität des Barrierensystems gegenüber langfristigen, lagerbedingten Prozessen und Wechselwirkungen bestmöglich gewährleistet ist.

Der Fokus liegt auf den Verhältnissen im Wirtgestein, da die lagerbedingten Einflüsse auf das Nahfeld (stollennahes Gestein) begrenzt sind. Lagerbedingte Einflüsse im EG werden mit den Indikatoren «Länge des Freisetzungspfads im intakten WG (Kap. 4.2.3.1)», «Thermisch bedingte Porenwasser-Überdrücke im WG» (Kap. 4.2.3.2) und «Gasbedingte Porenwasser-Überdrücke im WG» (Kap. 4.2.3.3) erfasst. Die Indikatoren und Bewertungsskalen sind im Anhängen A.7 begründet. Nachfolgend werden die Charakterisierung und Bewertung pro Indikator für das Kriterium 2.3 erläutert und in Kap. 4.2.3.4 zusammengefasst.

Charakterisierung: Beim Bau und Betrieb der Untertagebauten kommt es zur Bildung einer Auflockerungszone im angrenzenden Gestein. Deren Ausdehnung und Eigenschaften sind insbesondere abhängig von der Geometrie der Lagerkammern sowie von den Gebirgsspannungen auf Lagerebene, von den felsmechanischen Eigenschaften des Gesteins und dem Selbstabdichtungsvermögen. Aufgrund des grösseren Durchmessers ist die Ausdehnung der Auflockerungszone im Umfeld der SMA-Lagerkavernen grösser als bei den HAA-Lagerstollen (Kap. 5.1.1 in Nagra 2024i). Bei gleicher Lagerauslegung verbleiben für alle Lagerprojekte auch nach Abzug der Auflockerungszone bezüglich Radionuklid-Rückhaltung günstige Mächtigkeiten an intaktem Wirtgestein.

Kennzahlen und Bewertung: Diese Schlussfolgerung stützt sich auf Analysen des felsmechanischen Systemverhaltens beim Bau der Lagerkammern und auf felsmechanische Experimente (Kap. 5.1.1 in Nagra 2024i). Die berechnete Ausdehnung der Auflockerungszone unter Berücksichtigung der erwarteten Parameterwerte beträgt für HAA-Lagerstollen ca. 0.7 m (JO), ca. 0.9 m (NL) und ca. 0.8 m (ZNO) und für SMA-Lagerkavernen ca. 2.3 m (JO), ca. 2.7 m (NL) und ca. 2.5 m (ZNO) (Kap. 5.1.1 in Nagra 2024i). Für die Beurteilung der Ausdehnung der Auflockerungszone wird die normierte Länge des Radionuklid-Transportpfads im intakten Wirtgestein verwendet (95-Perzentilwert der Kennzahl RPL, «reduced path length in the intact host rock», vgl. Anhang A.7.1). Die Kennzahl RPL95% ist für alle EG und beide Lagertypen <0.7 (Kap. 5.1.1 in Nagra 2024i). Gegenüber den erforderlichen Mindest-Transportpfadlängen verbleiben bei den vorhandenen Mächtigkeiten an Opalinuston von mindestens 100 m somit in allen EG grosse Sicherheitsmargen. Der grössere Wert beim SMA-Lager in ZNO ist auf die Lagererschliessung zurückzuführen. Die Erschliessung der SMA-Lagerkavernen erfolgt in gleicher Tiefe wie die HAA-Lagerstollen. Dadurch ist die Lagerebene nicht optimal im Opalinuston eingebettet (vgl. Kap. 3.2 in Nagra 2024d). Aufgrund der horizontalen Ausrichtung der SMA-Lagerkavernen ist die Länge des Radionuklid-Transportpfads für SMA in ZNO daher kürzer. Dieser Umstand wird bei der Rangfolge bei SMA aber wohlwollend nicht berücksichtigt.

Weitere Betrachtungen: Weiter wird die Auflockerungszone im Zuge der Aufsättigung nach der Verfüllung und Versiegelung der Lagerkammern durch das Selbstabdichtungsvermögen des Opalinustons weitgehend abgedichtet. Deswegen hat die Auflockerungszone längerfristig nur einen geringen Einfluss auf die Barrierewirkung des Wirtgesteins (Kap. 6, 7 und 8 in Nagra 2024j).

Entsprechend wird der Indikator «Länge des Freisetzungspfads im intakten Wirtgestein» für alle EG HAA und SMA mit sehr günstig bewertet, ohne Abstufung bei der Rangfolge.

Fazit: Für alle Lagerprojekte verbleiben nach Abzug der Auflockerungszone (EDZ) sehr günstige Transportpfadlängen im intakten Wirtgestein.

Charakterisierung: Die Wärmeproduktion infolge radioaktiven Zerfalls führt anfänglich zu Temperaturerhöhungen insbesondere in den HAA-Lagerstollen und im angrenzenden Gestein und damit auch zu erhöhten Porenwasserdrücken. Die Auswirkungen von thermisch bedingten Porenwasser-Überdrücken im Wirtgestein sind insbesondere abhängig vom Abfallinventar, von den Eigenschaften des Wirtgesteins sowie von der in-situ-Temperatur und den Gebirgsspannungen in Lagertiefe (Kap. 5.1.2 in Nagra 2024i). Es zeigt sich, dass die Lager in allen Standortgebieten so ausgelegt werden können, dass die mechanische Integrität des EG gegenüber thermisch bedingten Porenwasserüberdrücken erhalten bleibt. Als wichtigste Einflussgrösse gilt hier die thermische Einlagerungsdichte, welche mit der Lagerauslegung gesteuert werden kann. Dabei gilt, dass bei gleicher Lagerauslegung die Sicherheitsmargen mit der Tiefe der Lagerebene zunehmen.

Kennzahlen und Bewertung: Diese Schlussfolgerung stützt sich auf Analysen des thermischen Systemverhaltens (Kap. 5.1.2 in Nagra 2024i). Für die Beurteilung erhöhter Porenwasserdrücke im HAA-Lager werden die erwarteten Wärmeproduktionsraten betrachtet. Die berechneten thermischen Porenwasserüberdrücke im Umfeld der HAA-Lagerstollen bleiben für alle Lager im Referenzfall unterhalb des Schwellenwerts, bei dem es zu thermisch bedingten Spannungsrissen im Wirtgestein kommen kann: die Kennzahl FPI beträgt ca. 0.73 (JO), ca. 0.39 (NL) und ca. 0.36 (ZNO) (Kap. 5.1.2 in Nagra 2024i).

Der Indikator «Thermisch bedingte Porenwasser-Überdrücke im WG» wird im Kriterium 2.3 für die erwarteten Verhältnisse für das HAA-Lager in JO mit günstig, für NL und ZNO mit sehr günstig bewertet und die Rangfolge der EG wird wie folgt eingestuft: Aufgrund der geringen Unterschiede bei der Kennzahl FPI werden NL und ZNO gleichwertig auf Rang 1 eingestuft, JO hingegen auf Rang 3.

Die Prognostizierbarkeit dieser Aussage wird anhand probabilistischer Analysen geprüft und in Kriterium 3.3 mittels desselben Indikators bewertet (Kap. 5.1.2 in Nagra 2024i). In NL und ZNO bleiben die berechneten thermischen Porenwasserüberdrücke im Umfeld der HAA-Lagerstollen auch unter Berücksichtigung der Ungewissheiten hinsichtlich der thermo-hydraulischen Gebirgseigenschaften klar unterhalb des Schwellenwerts, bei dem es zu thermisch bedingten Spannungsrissen im Wirtgestein kommen könnte (FPI ca. 0.45 für NL und ca. 0.40 für ZNO). In JO zeigen sich jedoch die Limiten der aktuellen Lagerauslegung in den vorherrschenden geologischen Verhältnissen, die berechneten thermischen Porenwasserüberdrücke kommen über dem Schwellenwert zu liegen (FPI > 1.2 für JO).

Die Bewertung sehr günstig für das HAA-Lager in NL und ZNO kann mittels ungünstiger thermo-hydraulischer Parameterwerte im Kriterium 3.3 bestätigt werden. Die Bewertung von JO akzentuiert sich jedoch auf bedingt günstig. Die Rangfolge der EG ist gleich wie im Kriterium 2.3.

Im SMA-Lager sind die Wärmeproduktionsraten erheblich geringer als im HAA-Lager. Deshalb treten im SMA-Lager nur geringfügig erhöhte Temperaturen auf und thermisch bedingte Spannungsrisse im Umfeld der SMA-Lagerkavernen können ausgeschlossen werden. Entsprechend wird der Indikator «Thermisch bedingte Porenwasser-Überdrücke im WG» für das SMA-Lager in allen Standortgebieten mit sehr günstig bewertet (für Kriterium 2.2 und 3.3), ohne Abstufung bei der Rangfolge.

Weitere Betrachtungen: Weiter werden allfällige thermische Spannungsrisse nach dem Abklingen der Temperaturen (einige Hundert bis ca. Tausend Jahre nach Lagerverschluss) durch das Selbstabdichtungsvermögen des Opalinustons weitgehend abgedichtet, sodass die Barrierewirkung langfristig erhalten bleibt (Kap. 6, 7 und 8 in Nagra 2024j).

Fazit zum Indikator in Kriterium 2.3: Die Sicherheitsmargen gegenüber erwarteten temperaturbedingten Überdrücken sind bei gleicher Lagerauslegung für die EG HAA in NL und ZNO sehr günstig, in JO günstig und für alle EG SMA sehr günstig.

Fazit zum Indikator in Kriterium 3.3: Die Sicherheitsmargen gegenüber temperaturbedingten Überdrücken unter pessimistischen Annahmen sind bei gleicher Lagerauslegung für die EG HAA in NL und ZNO sehr günstig, in JO bedingt günstig und für alle EG SMA sehr günstig.

Charakterisierung: Im HAA- und SMA-Lager sind die Gasbildungsraten infolge der anaeroben Korrosion von Metallen über einen längeren Zeitraum erhöht und führen ggf. zu gasbedingten Überdrücken in den Lagerkammern und im Wirtgestein. Die Auswirkungen erhöhter Gasdrücke sind insbesondere abhängig vom Abfallinventar, von den Eigenschaften des Wirtgesteins sowie vom hydrostatischen Porenwasserdruck und von den Gebirgsspannungen in Lagertiefe (Kap. 5.1.3 in Nagra 2024i). Es zeigt sich, dass die Lager in allen Standortgebieten so ausgelegt werden können, dass die mechanische Integrität des EG gegenüber gasbedingter Porenwasserüberdrücke erhalten bleibt. Wichtige Einflussgrössen sind die Gasbildungsraten, das Gastransport- und Gasspeichervermögen der technischen und natürlichen Barrieren sowie die Möglichkeiten für bauliche Massnahmen zur Speicherung und Verteilung der im Lager produzierten Gase entlang der Lagerfeldzugänge und Zugangsbauwerke. Dabei gilt, dass bei gleicher Lagerauslegung die Sicherheitsmargen mit der Tiefe der Lagerebene zunehmen.

Kennzahlen und Bewertung: Diese Schlussfolgerung stützt sich auf Analysen des Systemverhaltens unter dem Einfluss einer andauernden Gasbildung und auf Felslaborexperimente (Kap. 5.1.3 in Nagra 2024i). Für die Beurteilung erhöhter Porenwasserdrücke im HAA-Lager werden die erwarteten Gasbildungsraten betrachtet. Die berechneten gasbedingten Porenwasserüberdrücke im Umfeld der HAA-Lagerstollen bleiben für alle Lager im Referenzfall unterhalb des Schwellenwerts, bei dem es zu gasbedingten Spannungsrissen im Wirtgestein kommen kann: die Kennzahl FPI beträgt ca. 0.77 (JO), ca. 0.36 (NL) und ca. 0.33 (ZNO) (Kap. 5.1.3 in Nagra 2024i).

Der Indikator «Gasbedingte Porenwasser-Überdrücke im WG» wird im Kriterium 2.3 für die erwarteten Verhältnisse für das HAA-Lager in JO mit günstig, für NL und ZNO mit sehr günstig bewertet und die Rangfolge der EG wird wie folgt eingestuft: Aufgrund der geringen Unterschiede bei der Kennzahl FPI werden NL und ZNO gleichwertig auf Rang 1 eingestuft, JO hingegen auf Rang 3.

Die Prognostizierbarkeit dieser Aussage wird anhand probabilistischer Analysen geprüft und in Kriterium 3.3 mittels desselben Indikators bewertet (Kap. 5.1.3 in Nagra 2024i). In NL und ZNO bleiben die berechneten gasbedingten Porenwasserüberdrücke im Umfeld der HAA-Lagerstollen auch unter Berücksichtigung der Ungewissheiten hinsichtlich der Gebirgseigenschaften klar unterhalb des Schwellenwerts, bei dem es zu gasbedingten Spannungsrissen im Wirtgestein kommen könnte (FPI beträgt ca. 0.40 für NL und ca. 0.35 für ZNO). In JO zeigen sich jedoch die Limiten der aktuellen Lagerauslegung in den vorherrschenden geologischen Verhältnissen, die berechneten gasbedingten Porenwasserüberdrücke kommen über dem Schwellenwert zu liegen (FPI > 1.2 für JO).

Die Bewertung sehr günstig für das HAA-Lager in NL und ZNO kann mittels ungünstiger felsmechanischer Parameterwerte im Kriterium 3.3 bestätigt werden. Die Bewertung von JO akzentuiert sich jedoch auf bedingt günstig. Die Rangfolge der EG ist gleich wie im Kriterium 2.3.

Für ein SMA-Lager ergibt sich ein analoges Bild. Für die erwarteten Verhältnisse wird ein FPI knapp <0.7 (JO) und deutlich <0.7 (NL/ZNO) berechnet, alle EG SMA im Kriterium 2.3 mit sehr günstig bewertet und die Rangfolge wie folgt eingestuft: NL und ZNO stehen gleichwertig auf Rang 1, JO auf Rang 3. Unter ungünstigen Bedingungen akzentuiert sich jedoch der Unterschied zwischen NL (FPI deutlich <0.7) und den beiden anderen Standortgebieten. In JO kommen die berechneten gasbedingten Porenwasserüberdrücke über dem Schwellenwert zu liegen (FPI > 1.2), in ZNO im Bereich des Schwellenwertes (FPI ~ 1).

Entsprechend wird im Kriterium 3.3 der Indikator «Gasbedingte Porenwasser-Überdrücke im WG» für SMA in NL mit sehr günstig bewertet, in ZNO (knapp, aber zu dessen Gunsten) mit günstig und in JO mit bedingt günstig und die Rangfolge der EG wird wie folgt eingestuft: NL steht auf Rang 1, ZNO auf Rang 2 und JO auf Rang 3.

Weitere Betrachtungen: Es ist zu erwarten, dass allfällig gebildete Gaspfade nach dem Abklingen der Gasüberdrücke durch das Selbstabdichtungsvermögen des Opalinustons weitgehend abgedichtet werden, sodass die Barrierewirkung langfristig erhalten bleibt (Kap. 6, 7 und 8 in Nagra 2024j).

Fazit zum Indikator in Kriterium 2.3: Die Sicherheitsmargen gegenüber erwarteten gasbedingten Überdrücken sind bei gleicher Lagerauslegung für die EG HAA in NL und ZNO sehr günstig, in JO günstig und für alle EG SMA sehr günstig.

Fazit zum Indikator in Kriterium 3.3: Die Sicherheitsmargen gegenüber gasbedingten Überdrücken unter pessimistischen Annahmen sind bei gleicher Lagerauslegung in NL sehr günstig, in ZNO günstig (SMA) oder sehr günstig (HAA) und in JO bedingt günstig.

Tab. 4‑7:Kennzahlen und Daten zu den Indikatoren für die qualitative Bewertung und das Ranking der EG HAA und SMA für die Kriterien 2.3 «Lagerbedingte Einflüsse» und 3.3 «Prognostizierbarkeit der Langzeitveränderungen»

Die Tabelle zeigt die Ergebnisse für erwartete Parameterwerte; diese dienen als Grundlage für die Bewertung in Kriterium 2.3. Ebenfalls aufgeführt sind die Daten für pessimistische Parameterwerte; diese dienen als Grundlage für die Bewertung in Kriterium 3.3.

Legende Bewertung gem. Nutzwertanalyse: dunkelgrün = sehr günstig, hellgrün = günstig, gelb = bedingt günstig

Legende Rangfolge: Die Zahlen entsprechen den Rängen 1 – 3.

|

Kennzahl |

JO HAA |

NL HAA |

ZNO HAA |

JO SMA |

NL SMA |

ZNO SMA |

Quelle | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Indikator «Länge des Freisetzungspfads im intakten Wirtgestein» |

||||||||

|

RPL95% (normierte Länge des RN-Transportpfads im intakten Wirtgestein) |

- |

0.60 |

0.65 |

0.65 |

0.45 |

0.45 |

0.60 |

|

|

Bewertung |

||||||||

|

Rangfolge |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||

|

Indikator «Thermisch bedingte Porenwasser-Überdrücke im WG» |

||||||||

|

FPI (Failure potential for intact host rock) für erwartete Parameterwerte |

- |

0.73 |

0.39 |

0.36 |

- |

- |

- |

|

|

Bewertung |

||||||||

|

Rangfolge |

3 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||

|

FPI95% (Failure potential for intact host rock) für pessimistische Parameterwerte |

- |

>1.2 |

0.45 |

0.40 |

- |

- |

- |

|

|

Bewertung und Rangfolge |

Siehe Kriterium 3.3 |

|||||||

|

Indikator «Gasbedingte Porenwasser-Überdrücke im WG» |

||||||||

|

FPI (Failure potential for intact host rock) für erwartete Parameterwerte |

- |

0.77 |

0.36 |

0.33 |

0.66 |

0.33 |

0.48 |

Kap. 5.1.3 in Nagra (2024i) |

|

Bewertung |

||||||||

|

Rangfolge |

3 |

1 |

1 |

3 |

1 |

1 |

||

|

FPI95% (Failure potential for intact host rock) für pessimistische Parameterwerte |

- |

>1.2 |

0.40 |

0.35 |

>1.2 |

0.40 |

~1 |

|

|

Bewertung und Rangfolge |

Siehe Kriterium 3.3 |

|||||||

Günstig ist, wenn aus heutiger Sicht keine natürlichen Ressourcen, deren Nutzung die Barrierewirkung des EG signifikant beeinträchtigen würde, in einem für die Schweiz besonderen Masse innerhalb der potenziellen Lagerzone vorkommen.

Nutzungskonflikte werden mit den Indikatoren «Rohstoffvorkommen innerhalb/oberhalb/unterhalb des WG» (Kap. 4.2.4.1), «Geothermie und weitere energiebezogene Nutzungen des Untergrunds» (Kap. 4.2.4.2) und «Mineral- und Thermalwassernutzungen» (Kap. 4.2.4.3) erfasst. Die Indikatoren und Bewertungsskalen sind im Anhang A.8 begründet. Nachfolgend werden die Charakterisierung und Bewertung pro Indikator für das Kriterium 2.4 erläutert und in Kap. 4.2.4.4 zusammengefasst.

Die Einschätzung der Rohstoffvorkommen innerhalb der potenziellen Lagerzonen entspricht auch nach Abschluss der erdwissenschaftlichen Untersuchungen in Etappe 3 im Wesentlichen derjenigen aus Etappe 2 (Nagra 2014a). Nachfolgend werden die Vorkommen innerhalb, oberhalb und unterhalb des WG anhand ihrer heutigen wirtschaftlichen Nutzungswürdigkeit und im Vergleich zu gesamtschweizerischen Vorkommen eingeschätzt und bewertet.

Rohstoffvorkommen innerhalb des WG

Charakterisierung: Der Opalinuston wird als Ziegelei-Rohstoff in verschiedenen Tongruben abgebaut. Diese Nutzung dürfte auch in Zukunft auf die Erdoberfläche beschränkt bleiben (Kap. 3.3.1 in Nagra 2014b), sodass im tiefen Untergrund aus heutiger Sicht kein wirtschaftlich nutzbares Potenzial innerhalb des WG besteht.

Bewertung: Der Indikator «Rohstoffvorkommen innerhalb des Wirtgesteins» wird daher in allen Standortgebieten und für beide Lagertypen mit sehr günstig bewertet, ohne Abstufung bei der Rangfolge.

Fazit: Die Situationen hinsichtlich Rohstoffvorkommen im Wirtgestein sind sehr günstig. Für Opalinuston im tiefen Untergrund besteht in der Schweiz aus heutiger Sicht kein Nutzungspotenzial.

Rohstoffvorkommen oberhalb des WG

Charakterisierung: Das Rohstoffpotenzial oberhalb des Wirtgesteins wird bestimmt durch die mögliche Nutzung von Steinen und Erden und kann grundsätzlich Steinbrüche und Materialgewinnung für die Zement- bzw. Ziegelei-Industrie sowie für Natursteine bzw. Hartschotter umfassen (Kap. 2.3 in Nagra 2014a). Im Grossraum der Standortgebiete liegt der Schwerpunkt einer möglichen Nutzung auf dem Abbau von Kalk und Mergel (insb. aus der Wildegg-Formation) für die Zementindustrie. Oberhalb der potenziellen Lagerzonen in NL und ZNO sind die entsprechenden Schichten nicht in oberflächennaher Lage vorhanden und eignen sich deshalb nicht für einen wirtschaftlichen Abbau. In JO liegt die Wildegg-Formation oberhalb der potenziellen Lagerzonen in geeigneter oberflächennaher Lage und Mächtigkeit vor für eine wirtschaftliche Nutzung aus heutiger Sicht (vgl. Steinbruch Gabenchopf in Villigen AG und Abbauvorhaben Homberg in Bözberg AG, welches 2014 aufgegeben wurde). Das Rohstoffvorkommen weist aber kein für die Schweiz besonderes Mass auf, es gibt ausserhalb des Standortgebiets zahlreiche andere nutzungswürdige Vorkommen in ähnlicher oberflächennaher Lage und Mächtigkeit.

Bewertung: Der Indikator «Rohstoffvorkommen oberhalb des Wirtgesteins» wird daher in JO für beide Lagertypen mit günstig und in NL/ZNO mit sehr günstig bewertet. Entsprechend wird die Rangfolge der Standortgebiete wie folgt eingestuft: NL und ZNO sind gleichwertig und stehen auf Rang 1, JO auf Rang 3.

Fazit: Die Situationen hinsichtlich Rohstoffvorkommen oberhalb des Wirtgestein sind sehr günstig, respektive günstig in JO. Dort besteht ein aus heutiger Sicht mögliches Nutzungspotenzial für die Zementindustrie, allerdings in keinem für die Schweiz besonderen Masse.

Rohstoffvorkommen unterhalb des WG

Charakterisierung: Die Beurteilung der Rohstoffvorkommen unterhalb des Wirtgesteins wird durch das Nutzungspotenzial von Kohlenwasserstoff- und Salzvorkommen bestimmt (Kap. 2 in Nagra 2014a). Kohlevorkommen sowie vereinzelte Erzvorkommen (Eisenoolithe, Bohnerz) sind aus heutiger Sicht in der Schweiz nicht wirtschaftlich nutzungswürdig.

-

Kohlenwasserstoff-Ressourcen: In der Nordschweiz bestehen fossile Lagerstätten im Permokarbontrog mit teilweiser Überlappung von mehreren Ressourcentypen (Kap. 2.1 in Nagra 2014a). Im Gegensatz zu den potenziellen Lagerzonen in JO und NL ist in ZNO kein solches Potenzial bekannt, da dort kein Permokarbontrog auftritt. Es existiert keine aktive Förderung von Kohlenwasserstoffen in der Schweiz. Aus heutiger Sicht sind allfällige Kohlenwasserstoff-Ressourcen in allen potenziellen Lagerzonen nicht wirtschaftlich nutzungswürdig.

-

Salzvorkommen: Salzvorkommen bestehen in allen Standortgebieten. Die Salzschichten liegen in den potenziellen Lagerzonen jedoch meist in grosser Tiefenlage (>400 m unter Terrain (Kap. 2.2 in Nagra 2014a)) und weisen eine geringe Mächtigkeit auf (Kap. 2.2 in Nagra 2014a; und Fig. 4-2 in Nagra 2024h), sodass sie aus heutiger Sicht nicht wirtschaftlich nutzungswürdig sind.

Bewertung: Der Indikator «Rohstoffvorkommen unterhalb des Wirtgesteins» wird für alle potenziellen Lagerzonen als sehr günstig beurteilt. Da in ZNO keine Kohlenwasserstoff-Ressourcen bekannt sind, steht ZNO auf Rang 1; JO und NL stehen gleichwertig auf Rang 2.

Fazit: Die Situationen hinsichtlich Rohstoffvorkommen unterhalb des Wirtgesteins sind sehr günstig. Für allfällige Kohlenwasserstoff-Ressourcen in JO und NL besteht aus heutiger Sicht kein Nutzungspotenzial, in ZNO sind keine solchen Vorkommen bekannt.