3. Methodik für die Qualitative Bewertung anhand der 13 SGT-Kriterien (NAB 24-23)

In diesem Kapitel wird die Bewertungsmethodik der Nagra in SGT-Etappe 3 beschrieben.

Die qualitative Bewertung in SGT-Etappe 3 unterscheidet sich in der Zielsetzung und Ausgangslage von früheren Etappen. Die wichtigsten Änderungen sind, dass drei Standortgebiete mit demselben Wirtgestein verglichen werden und die Auswahl des besten Standortgebiets je für HAA und SMA als Positivwahl getroffen wird. Weitere Möglichkeiten zur Präzisierung der Indikatoren ergeben sich insbesondere durch den vertieften Kenntnisstand und durch die standortspezifischen Lagerprojekte und Systemanalysen. Die Hauptunterschiede zwischen den Etappen 2 und 3 mit Auswirkungen auf das indikatorbasierte Bewertungsverfahren sind in Tab. 3‑1 zusammengefasst.

Tab. 3‑1:Hauptunterschiede zwischen den SGT-Etappe 2 und 3 mit Auswirkungen auf das indikatorbasierte Bewertungsverfahren

|

Thema |

SGT-Etappe 2 |

SGT-Etappe 3 |

Auswirkungen auf Auswahl Indikatoren in Etappe 3 (Beispiele) |

|---|---|---|---|

|

Festlegung Wirtgestein für SMA-Lager |

Ausgehend von 4 Wirtgesteinen für SMA: Auswahl eines prioritären Wirtgesteins für SMA (für HAA erfolgte die Wahl des Opalinustons als Wirtgestein bereits in SGT-Etappe 1) |

Ausgangslage: Opalinuston für SMA und HAA als Wirtgestein gesetzt |

Indikatoren zur Erfassung von Eigenschaften geklüfteter oder heterogen aufgebauter Wirtgesteine werden in E3 nicht mehr verwendet, z. B. «Kolloide» (Nr. 16), «Homogenität des Gesteinsaufbaus» (Nr. 18), «Erfahrungen» (Nr. 40), «Natürliche Gasführung (im Wirtgestein)» (Nr. 49) |

|

Beurteilung maximale Tiefenlage |

Bevorzugte Tiefenlage der Lagerebene: ≤600 m u. T. (SMA) ≤700 m u. T. (HAA) |

Tiefenlage der Lagerebene muss nicht mehr beschränkt werden. Gründe:

|

Die bereits in E2 durchgeführte bautechnische Risikoanalyse wird vertieft. In E3 erfolgt eine integrale Beurteilung aller bautechnisch relevanten Aspekte. Folgende E2-Indikatoren werden nicht mehr einzeln beurteilt: «Max. Tiefenlage i.H. auf bautechnische Machbarkeit» (Nr. 1), «Gesteinsfestigkeiten und Verformungseigenschaften» (Nr. 47) |

|

Einengung Standortgebiete |

Ausgehend von 6 bzw. 3 Standortgebieten für SMA und HAA («heterogene Kandidatenliste»): Auswahl von mind. 2 Standorten je für SMA und HAA |

Ausgehend von 3 Standortgebieten je für SMA und HAA («homogene Kandidatenliste»): Standortwahl und RBG für SMA und HAA |

Präzisierung der Indikatoren, sodass Unterschiede in EG-Eigenschaften besser sichtbar werden («stärkere Lupe») und Fokussierung auf Indikatoren für Positivwahl; betrifft zahlreiche Indikatoren der KG 1 und KG 2 |

|

Datengrundlage |

Heterogene und teilweise unvollständige Datenlage (keine 3D-Seismik in JO/NL, keine Tiefbohrungen innerhalb der Standortgebiete JO/NL) |

Veränderte standortspezifische Datengrundlage vorhanden |

Präzisierung der Indikatoren: Feinere Differenzierung und höherer Grad an Quantifizierung möglich; betrifft zahlreiche Indikatoren der KG 1 und KG 2 |

|

Lagerprojekte |

Stufengerechte Projektkonzepte (Detaillierungsgrad entspricht der Stufe Vorstudie in Anlehnung an SIA-Normen, mit standortspezifischen Baugrundmodellen und Konzepten für die Zugangsbauwerke) |

Standortspezifische Lagerprojektierung (Detaillierungsgrad entspricht der Stufe Vorprojekt in Anlehnung an SIA-Normen) |

Standortspezifische Beurteilung der bautechnischen Eignung (bautechnische Risikoanalyse): Indikatoren der KG 4, sowie der lagerbedingten Einflüsse (Kr 2.3) |

|

Methodik |

Identifikation und Zurückstellung von Standortgebieten mit eindeutigen Nachteilen |

Auswahl «günstigstes» Standortgebiet je für SMA und HAA (Positivwahl) Bei identischen «günstigsten» Standortgebieten für SMA und HAA: Kombilager |

Fokussierung auf Indikatoren für Positivwahl (keine Aggregation mehr bzgl. «entscheidrelevanter Merkmale / Indikatoren zur Identifizierung eindeutiger Nachteile») |

|

Werkzeuge für Systemanalysen |

Vereinfachte Daten und Modelle, u. a. zur Hydrogeologie, Felsmechanik, zu lagerbedingten Einflüssen (Systemanalysen) und zum Radionuklidtransport |

Standortspezifische Daten und (3D-) Modelle zu hydraulischen Verhältnissen, Gebirgsspannungen, Felsmechanik, lagerbedingten Einflüssen und Hebung / Erosion, Stofffrachten (standortspezifische Systemanalysen) und zum Radionuklidtransport |

Präzisierung der Indikatoren: Feinere Differenzierung und höherer Grad an Quantifizierung möglich; betrifft zahlreiche Indikatoren der KG 1, KG 2 und KG 3 |

Die Entwicklung der Methodik für die qualitative Bewertung in SGT-Etappe 3 umfasst die folgenden Vorgehensschritte, die im Anschluss beschrieben werden:

-

Fokussierung der Kriteriengruppen

-

Überprüfung der Indikatoren sowie Definition einer geeigneten Beurteilungsmethodik und Bewertungsskala pro Indikator

-

Definition der von der Nagra verwendeten Methoden zur multikriteriellen Entscheidungsfindung

Die Kriteriengruppen werden in SGT-Etappe 3 auf nachfolgende Bewertungsperspektiven fokussiert. Damit ergeben sich weitere Interpretationsverschiebungen im Vergleich zu Etappe 2.

Die Kriteriengruppe 1 «Eigenschaften des WG bzw. EG» bewertet die geologischen Eigenschaften, welche die Wirksamkeit der natürlichen Barriere zu Beginn der Nachverschlussphase gewährleisten. Im Unterschied zu Etappe 2, wo bei der Bewertung verschiedener Kriterien auch Langzeitaspekte einflossen, führt dies in Etappe 3 zu einer zeitlichen Entflechtung zwischen den Kriteriengruppen 1 und 2.

Mit der Kriteriengruppe 2 «Langzeitstabilität» wird bewertet, wie die Barriereeigenschaften im gesamten Betrachtungszeitraum in Anbetracht der langfristig zu erwartenden Prozesse erhalten bleiben.

Mit der Kriteriengruppe 3 «Zuverlässigkeit der geologischen Aussagen» werden die Auswirkungen der verbleibenden, mit erdwissenschaftlichen Untersuchungen zum jetzigen Projektstand nicht weiter reduzierbaren Ungewissheiten auf die Barrierewirkung bewertet.

In Kriteriengruppe 4 «Bautechnische Eignung» erfolgt eine integrale Beurteilung aller bautechnisch relevanten Aspekte (anstelle einer individuellen Beurteilung von Einzelaspekten wie in noch Etappe 2).

Die zeitliche Entflechtung der Kriteriengruppen 1 und 2 bewirkt in Etappe 3 auch eine Entflechtung bzgl. der Langzeitsicherheitsfunktionen:

In Kriteriengruppe 1 liegt der Schwerpunkt auf der Sicherheitsfunktion «Immobilisierung, Rückhaltung und langsame Freisetzung» (und untergeordnet auch auf der Sicherheitsfunktion «vollständiger Einschluss»), welche durch günstige geologische Eigenschaften gewährleistet wird.

In Kriteriengruppe 2 liegt der Schwerpunkt auf dem Erhalt der Sicherheitsfunktionen «Langzeitstabilität» (des Mehrfachbarrierensystems bezüglich geologischer und klimatischer Langzeitentwicklungen), «Kompatibilität» (der Elemente des Mehrfachbarrierensystems und der radioaktiven Abfälle untereinander und mit anderen Materialien) und «Isolation» (der radioaktiven Abfälle von der Erdoberfläche: Nutzungskonflikte & menschliche Aktivitäten).

Vor diesem Hintergrund werden die Indikatoren überprüft und zum Teil neu definiert. Für jeden Indikator wird eine geeignete Beurteilungsmethodik sowie die Bewertungsskalen für HAA und SMA definiert.

Dazu werden pro SGT-Kriterium unter Berücksichtigung der Zielsetzung und Ausgangslage der Etappe 3 die zu beurteilenden Aspekte analysiert und geeignete Indikatoren zur Erfassung dieser Aspekte definiert. Dabei wird der Wirkung der natürlichen Barriere hinsichtlich der Langzeitsicherheit besonderes Gewicht gegeben und auf die standortspezifische Barrierefunktion des EG mit seiner räumlichen Ausdehnung fokussiert. Das heisst, die Indikatoren werden so formuliert, dass geologische, langzeitsicherheitsrelevante Unterschiede zwischen den Standortgebieten bewertet werden, nicht aber z. B. Unterschiede in der Lagerauslegung oder in den Kosten.

Die Beurteilungsmethodik der Indikatoren orientiert sich an der jeweiligen Zielsetzung und an den verfügbaren Daten. Grundlage für die indikatorbasierte Bewertung sind die Bewertungsobjekte (Kap. 3.4). In Abhängigkeit der zu beurteilenden Aspekte können sich Indikatoren auf Teile davon oder auf den umgebenden geologischen Grossraum beziehen. Das jeweilige Bewertungsteilobjekt wird ebenfalls begründet.

Wo immer möglich erfolgt die qualitative Bewertung direkt anhand von geologischen Daten:

-

Das können Messwerte aus in-situ-Tests oder Labortests an Kernproben sein. So werden z. B. in Kriterium 1.2 «Hydraulische Barrierewirkung» Daten aus in-situ-Tests und Labortests an Kernproben verwendet.

-

Wo flächenhafte geologische Daten vorliegen, können GIS-Auswertungen der Platzreserven als Grundlage für die qualitative Bewertung verwendet werden. Beispielsweise wird im Kriterium 1.1 «Räumliche Ausdehnung» die räumliche Verteilung von Störungen betrachtet, die mittels 3D-Seismik kartiert wurden.

-

Wo die langfristige zeitliche Entwicklung des Tiefenlagers oder die Barrierewirksamkeit des EG zu berücksichtigen ist, wird auf Ergebnisse standortspezifischer Systemanalysen zurückgegriffen. So wird zum Beispiel die Robustheit des EG mittels Modellrechnungen zu lagerbedingten Einflüssen auf die Geologie (Kr 2.3) bewertet oder die Relevanz von nicht weiter zu reduzierenden Ungewissheiten mittels Modellrechnungen zu Stofffrachten aus dem EG aufgezeigt (Kr 3.1). Die Systemanalysen berücksichtigen die standortspezifischen geologischen Verhältnisse und Lagerprojekte.

-

Auch die integrale Beurteilung und Interpretation der Datenbasis mittels standardisierter Methoden wird angewandt. Beispiele sind der modellbasierte Ansatz zur Berechnung der verbleibenden Restüberdeckung am Ende des Betrachtungszeitraums zur Beurteilung der Erosion (Kr 2.2) und die integrale Beurteilung der bautechnischen Eignung mittels Bautechnischer Risikoanalysen (KG 4).

Schliesslich werden für alle Indikatoren Bewertungsskalen definiert. Die Bewertungsskalen werden, wo angebracht, für HAA und SMA separat und gemessen an den jeweiligen sicherheitstechnischen Anforderungen definiert.

Die detaillierte Analyse der Kriterien, die Begründungen für die verwendeten Indikatoren, die Definition der Beurteilungsmethodik und der Bewertungsskalen sind Gegenstand von Anhang A. Wie die zu beurteilenden Aspekte in die qualitativen Bewertung eingeflossen sind, ist in Anhang D zusammengefasst. Die Hauptunterschiede zwischen den in Etappen 2 und 3 verwendeten Indikatoren sind im Anhang B aufgeführt und begründet.

Von der Nagra werden in Etappe 3 mit Blick auf die Positivwahl des besten Standortes je für HAA und SMA drei verschiedene Methoden der multikriteriellen Entscheidungsfindung angewandt:

Nutzwertanalyse: Die Nutzwertanalyse dient in Etappe 3 der Bewertung der sicherheitstechnischen Eignung der drei Standortgebiete für HAA und SMA anhand der 13 SGT-Kriterien. Die Bewertung erfolgt anhand von Bewertungsskalen mit diskreten Bewertungsstufen gemäss SGT-Vorgabe: sehr günstig, günstig, bedingt günstig – die Stufen ungünstig und ungeeignet werden in E3 nicht benötigt. Die Ergebnisse der Nutzwertanalyse werden von der Stufe der Indikatoren auf die Stufe der 13 SGT-Kriterien und von dort auf die Stufe Gesamtbewertung aggregiert. Diese Aggregationsschritte erfolgen jeweils durch gleichgewichtete arithmetische Mittelung der betreffenden Nutzwerte.

Rangfolge (Ranking): Die «Ranking-Methode» erlaubt die Identifikation eindeutiger Vorteile durch systematische Rangierung der Standortgebiete (Positivwahl des «günstigsten» Standortgebiets je für HAA und SMA). Das Ranking der Standortgebiete erfolgt bezüglich eines Indikators anhand standortspezifischer Daten oder rangierbarer, qualitativer Merkmale. Die Ergebnisse des Rankings werden von der Stufe der Indikatoren auf die Stufe der 13 SGT-Kriterien und von dort auf die Stufe Gesamtbewertung aggregiert. Diese Aggregationsschritte erfolgen jeweils durch Summation der betreffenden Rangpunkte.

Paarweiser Vergleich (Outranking): Die «Outranking-Methode» erlaubt die Identifikation eindeutiger Vorteile durch einen systematischen paarweisen Vergleich der Standortgebiete (Positivwahl je für HAA und SMA). Der paarweise Vergleich der Standortgebiete bezüglich eines Indikators erfolgt anhand der Wertedifferenz standortspezifischer Daten oder rangierbarer, qualitativer Merkmale durch Anwendung einer Präferenzfunktion zur Wertung der Differenzen. Die Ergebnisse des Outrankings werden von der Stufe der Indikatoren auf die Stufe der 13 SGT-Kriterien und von dort auf die Stufe Gesamtbewertung aggregiert. Diese Aggregationsschritte erfolgen jeweils durch (normierte) Summation der betreffenden Präferenzwerte.

Im Vergleich zur Nutzwertanalyse erlauben das Ranking- und das Outranking-Verfahren auch innerhalb einer Bewertungsstufe eine Rangfolge der Standortgebiete festzulegen. Ein Beschrieb der drei Bewertungsmethoden ist im Anhang C zu finden.

Charakterisierung und Bewertung

In einem ersten Schritt werden die Grundlagen pro Kriterium zusammengetragen und mit deren Hilfe die Bewertungsobjekte im Raster der Indikatoren charakterisiert und bewertet. Dies umfasst einen qualitativen Beschrieb sowie die Bewertung bestehend aus Nutzwertanalyse und Rangfolge (Ranking) auf Stufe Indikator. Dabei liegt der Fokus auf geologischen, langzeitsicherheitsrelevanten Unterschieden zwischen den Bewertungsobjekten, nicht aber z. B. auf Unterschieden in der Lagerauslegung oder in den Kosten. Im Zweifelsfall, oder wenn bei der Auswahl des Bewertungsobjektes auch Bereiche mit qualitativ leicht besseren Eigenschaften möglich wären, erfolgt die Bewertung zugunsten des schlechter gestellten Bewertungsobjekts. Dies erhöht die Robustheit der Standortwahl. Die Ergebnisse sind in Kap. 4 festgehalten und werden in Kap 5.1 zusammengefasst.

Aggregation der Bewertungen

In einem zweiten Schritt werden die Bewertungen von der Stufe der Indikatoren auf die Stufe der SGT-Kriterien und weiter auf die Stufe Gesamtbewertung aggregiert. Dieser Schritt erfolgt für die drei verwendeten Methoden zur multikriteriellen Entscheidungsfindung separat und ist Gegenstand der Kap. 5.2 bis 5.4. In der Nutzwertanalyse erfolgt die Aggregation durch gleichgewichtete arithmetische Mittelung der Nutzwerte. In der Ranking-Methode erfolgt die Aggregation durch Summation der Rangpunkte. In der Outranking-Methode erfolgt die Aggregation durch (normierte) Summation der Präferenzwerte.

Synthese der Ergebnisse

Auf dieser Basis werden in Kap. 5.5 Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Standortgebieten hinsichtlich sicherheitsrelevanter Aspekte herauskristallisiert und Schlussfolgerungen gezogen bzgl. Qualität und Stabilität des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs sowie bzgl. der vorhandenen Flexibilität bei der Platzierung der Lagerfelder in den drei Standortgebieten. Weiter werden die Schlussfolgerungen aus den drei verwendeten Bewertungsmethoden gezogen.

Die Ergebnisse der qualitativen Bewertung fliessen in den sicherheitstechnischen Vergleich der Standortgebiete ein und liefern die Grundlage für die Begründung des Standortvorschlags in Nagra (2025).

Die zur Definition der Beurteilungsmethodik (Anhang A) sowie zur Charakterisierung und Bewertung verwendeten Grundlagen (Kap. 4) werden pro Indikator im jeweiligen Abschnitt referenziert.

Bewertungsobjekt der qualitativen Bewertung ist gemäss SGT (BFE 2008) und im Einklang mit den ENSI-Vorgaben zur SGT-Etappe 3 der einschlusswirksame Gebirgsbereich und das darin erarbeitete, beispielhafte Lagerprojekt. In Nagra (2024d) hält die Nagra fest, wie sie diese Bewertungsobjekte zum Zweck des sicherheitstechnischen Vergleichs der geologischen Standortgebiete in Etappe 3 definiert. Die Lagerauslegung aus früheren Projektphasen wurde weitgehend beibehalten und mit einer standortspezifischen Erschliessung ergänzt. Somit werden im sicherheitstechnischen Vergleich Unterschiede in den geologischen Eigenschaften der Standorte und nicht Unterschiede in der Lagerauslegung bewertet. Nachfolgend werden die Bewertungsobjekte je für HAA und SMA pro Standortgebiet kurz beschrieben.

Alle Standortgebiete weisen im Opalinuston potenzielle Lagerzonen mit grosser lateraler Ausdehnung auf, welche den Platzbedarf gemäss aktueller Lagerauslegung bei weitem übertreffen. Sie befinden sich in geeigneter Tiefenlage und mit ausreichendem Abstand zu regionalen Störungszonen.

Lateral wurde dem sicherheitstechnischen Vergleich pro Lagertyp jeweils ein einheitlicher Platzbedarf als EG sowie einheitliche Platzreserven, die ein Mehrfaches davon betragen, zugrunde gelegt. Dazu wurde innerhalb der potenziellen Lagerzone die doppelte Fläche des Platzbedarfs gemäss aktueller Lagerauslegung als EG (2 km2 für HAA; 1.2 km2 für SMA) und das 3-fache davon als EG inkl. Platzreserven (6 km2 für HAA; 3.6 km2 für SMA) ausgeschieden.

Die exemplarische Umsetzung der sechs standortspezifischen Lagerprojekte ist im «Bautechnischen Dossier Standortvergleich» enthalten (Nagra 2023).

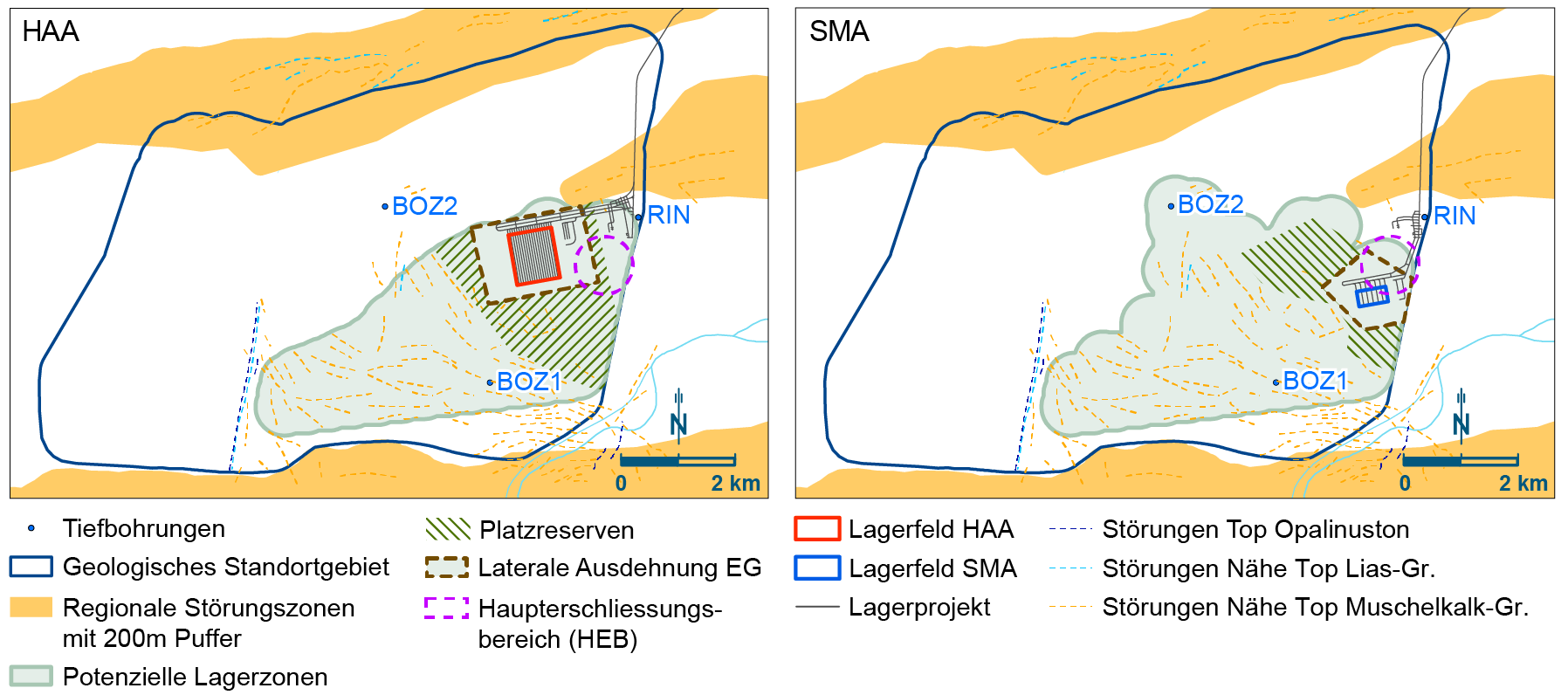

Bewertungsobjekte HAA und SMA in Jura Ost

Als potenzielle Lagerzone wird in Jura Ost der zentrale Bereich mit einer einfachen Geologie betrachtet, in welchem der Opalinuston eine minimale Tiefenlage zum Schutz vor Erosion aufweist (Fig. 3‑1). Vertikal umfasst der EG die gesamte Gesteinsabfolge zwischen dem Keuper-Aquifer unterhalb und dem Hauptrogenstein-Aquifer oberhalb des Opalinustons und weist Mächtigkeiten von rund 200 – 260 m auf.

Die Bewertungsobjekte HAA und SMA sind im östlichen Teil der potenziellen Lagerzonen angeordnet, der kaum seismisch kartierte Störungen aufweist. Die vorläufigen Haupt- und Pilotlager sind auf rund 500 m Tiefe im EG platziert. Erschlossen wird der Bereich untertag mittels eines Zugangs- und Betriebstunnels von der Oberflächenanlage (OFA) auf dem Gebiet der Gemeinde Villigen aus. Die Lüftungsschächte sind von der Nebenzugangsanlage im Taleinschnitt «Itele» – «Matten» – «Riniken» vorgesehen.

Fig. 3‑1:Bewertungsobjekte Jura Ost für HAA (links) und SMA (rechts)

Die potenzielle Lagerzone für SMA weist im nordwestlichen Bereich eine grössere Ausdehnung auf als diejenige für HAA, da die Anforderungen an die Tiefenlage zum Schutz vor Erosion für SMA weniger einschränkend sind.

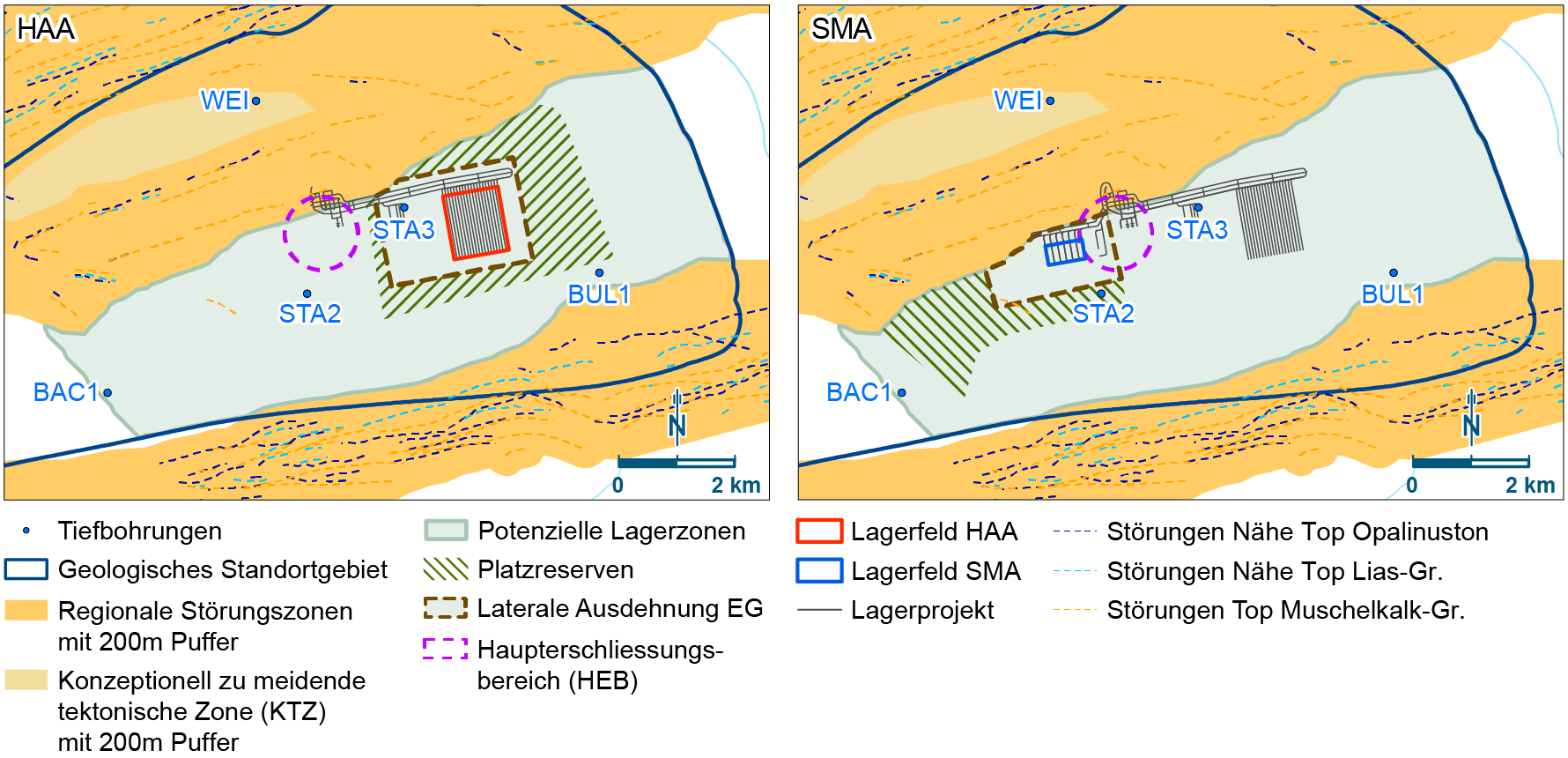

Bewertungsobjekte HAA und SMA in Nördlich Lägern

In Nördlich Lägern umfasst die potenzielle Lagerzone den ruhig gelagerten Bereich mit sehr hoher Kontinuität zwischen den regionalen tektonischen Elementen im Norden und Süden (Fig. 3‑2). Hier umfasst der EG vertikal die gesamte Gesteinsabfolge zwischen dem Keuper-Aquifer unterhalb und dem Malm-Aquifer oberhalb des Opalinustons und weist Mächtigkeiten von rund 290 – 380 m auf.

Das Bewertungsobjekt HAA wurde aufgrund des hohen Tonmineralgehalts der Rahmengesteine über dem Opalinuston sowie der insgesamt etwas grösseren Fläche mit flach gelagertem Opalinuston im östlichen Bereich von NL platziert. Für das vorläufige SMA-Lagerfeld wurde eine besonders geeignete Kombination aus Schichtmächtigkeit und -neigung innerhalb des Opalinustons im nicht vom HAA-Lager beanspruchten Bereich westlich des Haupterschliessungsbereichs (HEB) gewählt. Die vorläufigen Haupt- und Pilotlager sind auf rund 900 m Tiefe im EG platziert. Erschlossen wird der Bereich untertag mittels Schächte von der Oberflächenanlage sowie von den Nebenzugangsanlagen aus dem Haberstal in der Gemeinde Stadel im Kanton Zürich aus.

Fig. 3‑2:Bewertungsobjekte Nördlich Lägern für HAA (links) und SMA (rechts)

Die potenziellen Lagerzonen für HAA und SMA sind in Nördlich Lägern identisch.

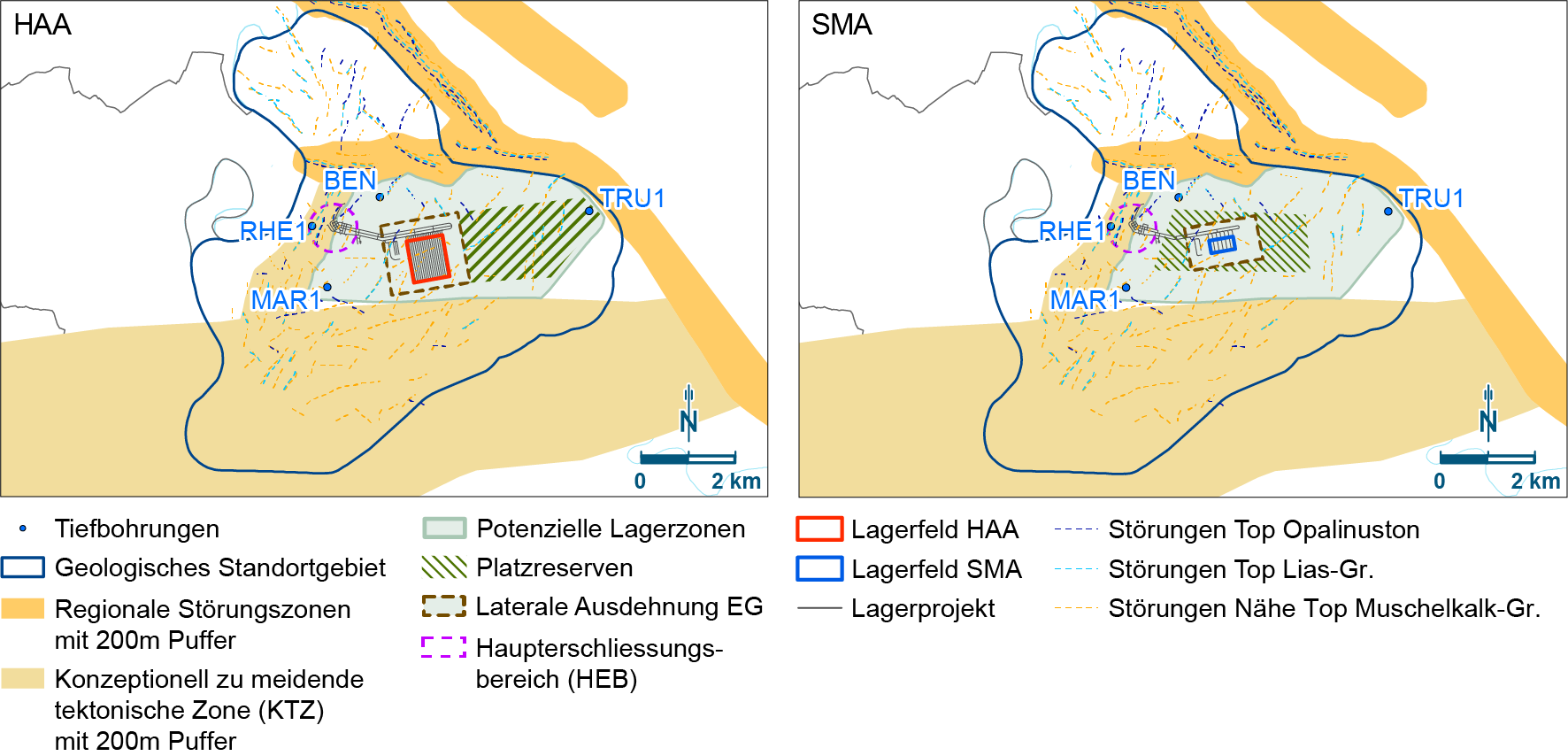

Bewertungsobjekte HAA und SMA in Zürich Nordost

In Zürich Nordost umfasst die potenzielle Lagerzone den Bereich mit der einfachsten Geologie zwischen mehreren regionalen tektonischen Elementen im Zentrum des Standortgebiets (Fig. 3‑3). Vertikal umfasst der EG darin die gesamte Gesteinsabfolge zwischen dem Keuper-Aquifer unterhalb und dem Malm-Aquifer oberhalb des Opalinustons und weist Mächtigkeiten von rund 260 – 300 m auf.

Die potenzielle Lagerzone weist unterschiedliche Konfigurationen hinsichtlich Schichtmächtigkeiten, -neigungen, Tiefenlage und Abstand zum HEB auf. Um eine möglichst ausgewogene geologische Konfiguration zu nutzen, wurden die vorläufigen Lagerfelder in der Mitte platziert und, mit Blick auf die zunehmenden Sicherheitsmargen bzgl. Langzeitveränderungen, insbesondere die Platzreserven HAA östlich angrenzend angeordnet. Die vorläufigen Haupt- und Pilotlager sind auf rund 700 m Tiefe im EG platziert. Erschlossen wird der Bereich untertag mittels Schächte von der Oberflächenanlage sowie von den Nebenzugangsanlagen im Bereich Isenbuck – Berg und «Rinauer Feld» auf dem Gemeindegebiet von Marthalen und Rheinau aus.

Fig. 3‑3:Bewertungsobjekte Zürich Nordost für HAA (links) und SMA (rechts)

Die potenziellen Lagerzonen für HAA und SMA sind in Zürich Nordost identisch.