C. Beschrieb der verwendeten Bewertungsmethoden (NAB 24-23)

In der qualitativen Bewertung in Etappe 3 werden mit Blick auf die Auswahl des besten Standorts je für HAA und SMA drei verschiedene Methoden der multikriteriellen Entscheidungsfindung angewandt (Kap. 3.2, 4 und 5). Einerseits werden die Bewertungsobjekte anhand einer Nutzwertanalyse im Raster der Indikatoren bewertet. In der zweiten Methode werden die Bewertungsobjekte auf der Grundlage der standortspezifischen Daten auf Stufe Indikator rangiert (Ranking-Methode). Die dritte Methode basiert auf einem datenbasierten paarweisen Vergleich der Bewertungsobjekte auf Stufe Indikator (Outranking-Methode). Im Vergleich mit der Nutzwertanalyse erlauben die letzteren beiden Methoden feiner abgestufte Bewertungen der Vor- und Nachteile der drei Standortgebiete.

Diese drei Bewertungsmethoden werden nachfolgend beschrieben.

Die Nutzwertanalyse ist ein einfaches, vielseitig einsetzbares Verfahren, mit dessen Hilfe sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien in die Entscheidungsfindung einbezogen werden können. Die verwendete Methode lässt sich wie folgt charakterisieren:

-

Hierarchischer Kriterienkatalog mit 4 Kriteriengruppen und 13 Kriterien gemäss SGT Tabelle 1 (BFE 2008) mit den zu beurteilenden Aspekten sowie zugehörigen Indikatoren (vgl. Anhang A).

-

Bewertungsskala pro Indikator: Bewertungsskalen basieren wo immer möglich auf Messwerten, ansonsten auf «expert judgement»; die Darstellung der Bewertungen erfolgt anhand diskreter Bewertungsstufen gemäss SGT-Vorgabe: sehr günstig, günstig, bedingt günstig, ungünstig mit abgestufter Farbgebung und unter Angabe der Nutzwerte (nur Klassenmittelwerte der Bewertungsstufen).

-

Aggregation der Nutzwerte: Gleichgewichtete arithmetische Mittelung aller einem SGT-Kriterium zugehörigen Indikatoren und weiter aller 13 SGT-Kriterien zur Gesamtbewertung. Es ist grundsätzlich möglich, die Sensitivität der Bewertungen bezüglich alternativer Gewichtungen zu prüfen (insbesondere Aufzeigen der Robustheit der Bewertungen, Einfluss wichtiger Kriterien und Indikatoren etc.).

-

Innerhalb einer jeden Gruppe von aggregierten Indikatoren und Kriterien wird volle Kompensation zugelassen, d. h., eine schlechte Bewertung kann durch eine gute Bewertung innerhalb der gleichen Gruppe voll kompensiert werden.

Das in SGT-Etappe 2 verwendete mathematische Modell für die Nutzwertanalyse ist in Nagra (2014b), Anhang D.1 dokumentiert (wobei dort eine dreistufige Aggregation zur Anwendung gelangte: Indikator → Kriterien → Kriteriengruppe → Gesamtbewertung). In SGT-Etappe 3 werden die Nutzwerte analog wie in Etappe 2 berechnet, wobei einerseits eine zweistufige Aggregation (Indikator → Kriterien → Gesamtbewertung) und andererseits eine einstufige Aggregation (Indikator → Gesamtbewertung) vorgenommen wird.

Die von der Nagra verwendete Ranking-Methode dient in der Etappe 3 dem Ziel, eindeutige Vorteile von Standortgebieten zu identifizieren (Positivwahl). Die Methode lässt sich wie folgt charakterisieren:

Kriterien- und Indikatoren-Katalog: Die Ranking-Methode kann grundsätzlich auf alle Indikatoren angewendet werden, für die quantitative Daten oder rangierbare, qualitative Merkmale für den Vergleich zur Verfügung stehen.

Festlegung einer Rangfolge der Standortgebiete bezüglich eines Indikators anhand der vorliegenden Daten oder rangierbarer, qualitativer Merkmale. Ein erster Rang eines Standortgebiets wird als Hinweis auf einen eindeutigen Vorteil gegenüber schlechter rangierten Standortgebieten bzgl. dieses Indikators betrachtet.

Die Rangfolge der Standortgebiete bezüglich eines SGT-Kriteriums erfolgt anhand der summierten Rangpunkte für die zugehörigen Indikatoren. Bei diesem Aggregationsschritt wird daher volle Kompensation zugelassen, d. h., ein schlechterer Rang bezüglich eines Indikators kann durch einen besseren Rang bezüglich eines anderen Indikators innerhalb des gleichen Kriteriums kompensiert werden. Ein erster Rang eines Standortgebiets bzgl. eines SGT-Kriteriums wird als eindeutiger Vorteil gegenüber schlechter rangierten Standortgebieten bzgl. dieses Kriteriums bewertet.

Die Rangfolge der Standortgebiete auf der Stufe Gesamtbewertung erfolgt anhand Summation der Rangpunkte aller SGT-Kriterien oder – als Variante – anhand Summation der Rangpunkte aller Indikatoren. Bei beiden Aggregationsschritten wird volle Kompensation zugelassen, d. h., ein schlechterer Rang bezüglich eines Kriteriums oder Indikators kann durch einen besseren Rang bezüglich eines anderen Kriteriums oder Indikators kompensiert werden. Ein erster Rang eines Standortgebiets wird als eindeutiger Vorteil gegenüber schlechter rangierten Standortgebieten in der Gesamtbewertung bewertet.

Analog zur «Ranking-Methode» dient auch die von der Nagra verwendete «Outranking-Methode» dem Ziel, eindeutige Vorteile von Standortgebieten zu identifizieren (Positivwahl). Die Methode lässt sich wie folgt charakterisieren:

-

Kriterien- und Indikatoren-Katalog: Die Outranking-Methode kann grundsätzlich auf alle Indikatoren angewendet werden, für die quantitative Daten oder rangierbare, qualitative Merkmale für den Vergleich zur Verfügung stehen. Auf ein Outranking anhand der Nutzwerte (wie noch in SGT-Etappe 2 angewandt) wird hier verzichtet, da sich die standortspezifischen Unterschiede nur in wenigen Fällen in den Nutzwerten manifestieren.

-

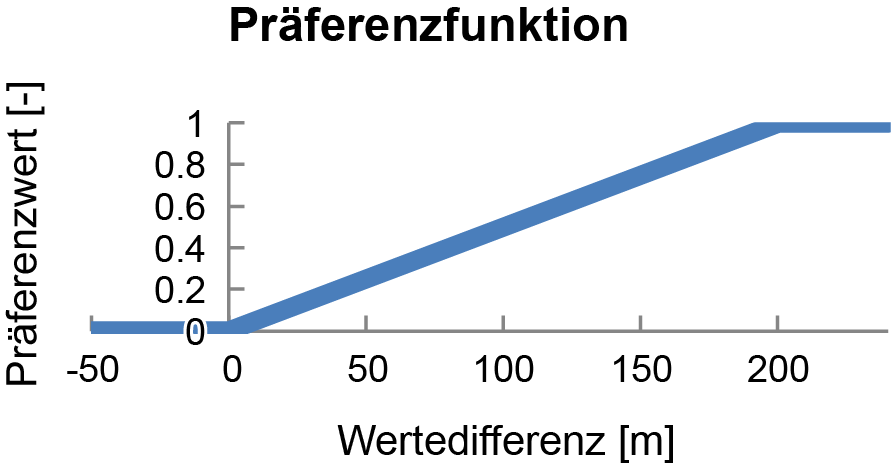

Der paarweise Vergleich der Standortgebiete bezüglich eines Indikators erfolgt anhand der Wertedifferenz ihrer Daten durch Anwendung einer Präferenzfunktion (stetige Funktion mit definierten Knickpunkten, vgl. Beispiel in Fig. C‑1). Die «Outranking-Methode» zeigt relative Unterschiede zwischen Standortgebieten auf und weist auf Unvergleichbarkeiten hin. Hohe Werte für den Stärke-Präferenzfluss eines Standortgebiets werden als Hinweis auf einen eindeutigen Vorteil gegenüber den anderen Standortgebieten betrachtet. Grosse negative Werte für den Schwäche-Präferenzfluss eines Standortgebiets werden als Hinweis auf einen eindeutigen Nachteil gegenüber den anderen Standortgebieten betrachtet.

-

Der paarweise Vergleich der Standortgebiete bezüglich eines SGT-Kriteriums erfolgt durch (normierte) Summation der Präferenzwerte für die zugehörigen Indikatoren. Bei diesem Aggregationsschritt wird keine volle Kompensation zugelassen, d. h., eine schlechte Bewertung bezüglich eines Indikators kann nicht vollständig durch eine gute Bewertung bezüglich eines anderen Indikators innerhalb des gleichen Kriteriums kompensiert werden (Geldermann & Schöbel 2011).

-

Der paarweise Vergleich der Standortgebiete auf der Stufe Gesamtbewertung erfolgt anhand (normierter) Summation der Präferenzwerte aller SGT-Kriterien oder – als Variante – anhand (normierter) Summation der Präferenzwerte aller Indikatoren. Bei beiden Aggregationsschritten wird ebenfalls keine vollständige Kompensation der Bewertungen zugelassen.

Das in SGT-Etappe 2 verwendete mathematische Modell für die Outranking-Methode Nutzwertanalyse ist in Nagra (2014b), Anhang D.3 dokumentiert (wobei dort die Analyse auf der Grundlage der Nutzwerte erfolgte und eine einstufige Aggregation zur Anwendung gelangte: entscheidrelevante Indikatoren → entscheidrelevante Merkmale). In SGT-Etappe 3 gelangt eine analoge Berechnungsmethode zur Anwendung. Im Unterschied zu Etappe 2 erfolgt die Berechnung der Stärke- und Schwäche-Präferenzflüsse auf der Grundlage standortspezifischer Daten oder rangierbarer qualitativer Merkmale für die Indikatoren. Ferner wird eine Variante mit zweistufiger Aggregation (Indikator → Kriterien → Gesamtbewertung) und eine Variante mit einstufiger Aggregation vorgenommen (Indikator → Gesamtbewertung).

Fig. C‑1:Präferenzfunktion zur Bestimmung des Präferenzwerts eines Standortgebiets im paarweisen Vergleich

Die Figur zeigt als Beispiel die Präferenzfunktion für den Indikator «Mächtigkeit EG».