3. Vorgehen bei der Definition der Bewertungsobjekte und verwendete Grundlagen (NAB 24-01)

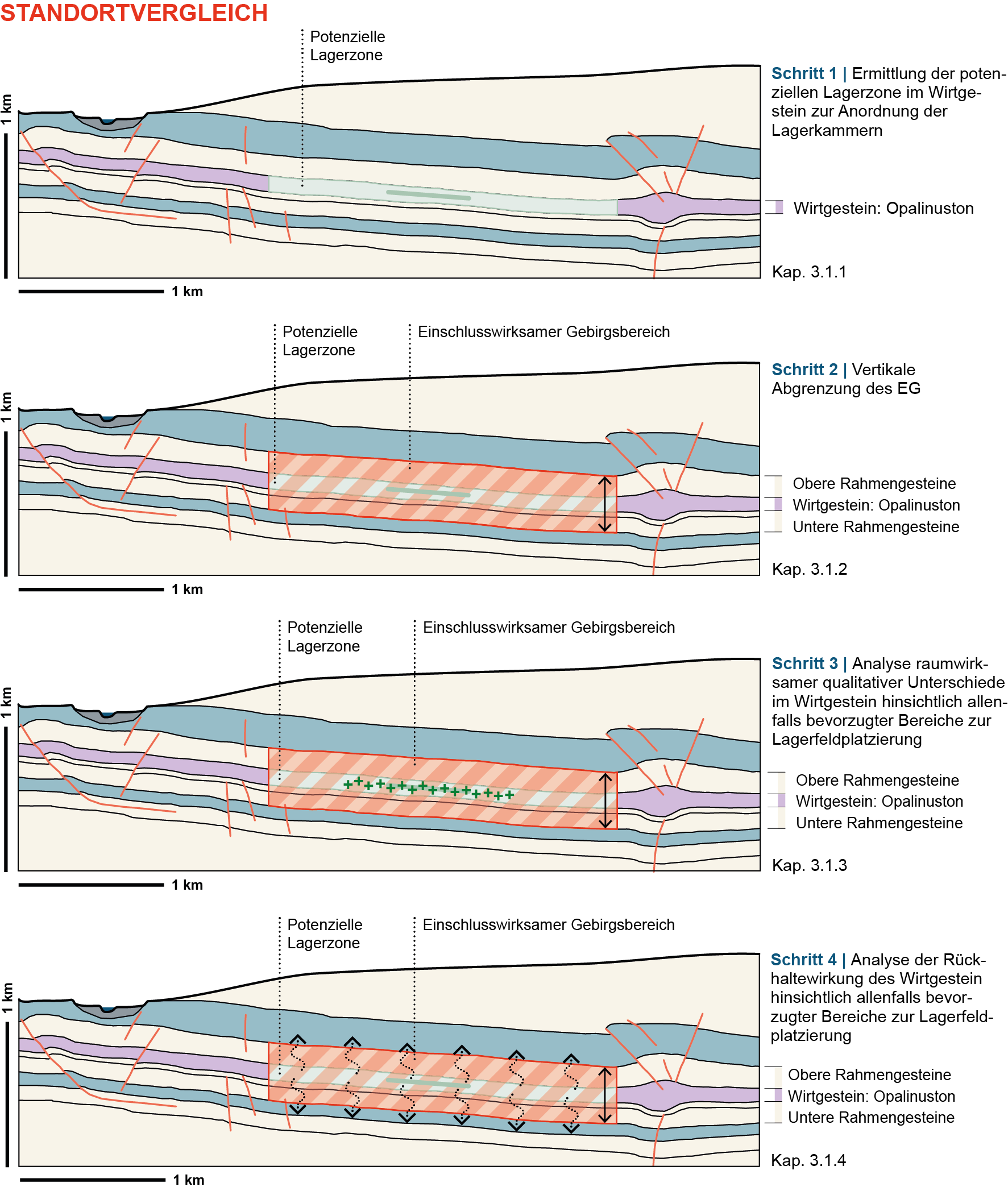

Zur Definition der Bewertungsobjekte wurde der untertägige Raum mittels raumwirksamer Elemente schrittweise analysiert und eingeengt. Die einzelnen Vorgehensschritte sind in Fig. 3‑1 skizziert und werden in den angegebenen Abschnitten erläutert. Weiter wird die daran anknüpfende vorläufige Anordnung der Lagerprojekte erläutert.

Fig. 3‑1:Vorgehensschritte bei der Definition der Bewertungsobjekte für HAA und SMA

Ausgehend von den in SGT-Etappe 1 definierten Standortgebietsgrenzen wurden raumwirksame geologische Elemente in einem mehrstufigen Vorgehen analysiert, um den untertägigen Raum einzuengen, die EG abzugrenzen und die Bewertungsobjekte zu definieren.

Diese Schritte beruhen auf der umfangreichen Erweiterung des Kenntnisstands der drei Standortgebiete durch erdwissenschaftliche Untersuchungen. Die geologischen Grundlagen sind in der Geosynthese für die Nordschweiz zusammengefasst (Nagra 2024c) und die zentralen Bereiche der drei Standortgebiete sind standortspezifisch parametrisiert (Nagra 2024b).

Als erster Schritt wurde die potenzielle Lagerzone für das geologische Tiefenlager ermittelt. Die potenzielle Lagerzone umfasst denjenigen Teil des Wirtgesteins, der für die Anordnung der Lagerkammern berücksichtigt wird. Die Kontur der potenziellen Lagerzone wurde bei geometrisch komplexen Platzverhältnissen generalisiert (Berücksichtigung einer «nutzbaren Breite» von 500 m).

Sie wurde im Bereich mit der einfachsten Geologie innerhalb des mittels 3D-Seismik untersuchten Perimeters angeordnet. Bei dessen Ermittlung wurde insbesondere regionalen Störungszonen ausgewichen. Je nach Standort wurden auch Zonen mit erhöhter tektonischer Komplexität und bedeutende lokale Störungen berücksichtigt. Zu diesen tektonischen Elementen wurde ein Abstand von 200 m eingehalten. Transportmodellierungen bestätigen, dass bei entsprechenden lateralen Transportpfadlängen im Opalinuston die Radionuklidfreisetzung vernachlässigbar ist (Kap. 4.2 in Nagra 2024d). Innerhalb der so ermittelten Bereiche weisen alle Standortgebiete Mächtigkeiten des Opalinustons auf Kap. 3.3 und Enclosures 3-7a bis 3-7c in Nagra 2024b), welche die Anforderungen an die Länge der vertikalen Transportpfade im intakten Gestein übertreffen (Kap. 4.1 in Nagra 2024d).

Damit sind in diesen Bereichen die Anforderungen an die Transportpfade im intakten Gestein in alle Raumrichtungen erfüllt. Zum langfristigen Erhalt der Barrierewirksamkeit wurde für die potenzielle Lagerzone eine Mindesttiefe respektiert. Für HAA wurde dazu eine Tiefenlage der Mitte des Opalinustons >250 m unter lokaler Erosionsbasis und für SMA eine Tiefenlage der Obergrenze des Opalinustons >350 m unter Terrain berücksichtigt (in Anlehnung an Zielwerte in Tab. 4.4-1 in Nagra 2014b).

Für die vertikale Abgrenzung des EG wurden die in Frage kommenden Gesteinseinheiten durch erdwissenschaftliche Untersuchungen in Etappe 3 vertieft untersucht. Diverse geologische Datensätze zeigen, dass ober- und unterhalb des Wirtgesteins liegende, mächtige Pakete von Rahmengesteinen zwischen den angrenzenden Aquiferen zu den Sicherheitsfunktionen beisteuern (Kap. 4.9 in Nagra 2024c und Kap. 3.3 in Kap. 3.3 in Nagra 2024f). Die Rolle der harten Bänke innerhalb der oberen und unteren Rahmengesteine wurde überprüft und ihr Beitrag zur Barrierewirksamkeit aufgezeigt (Kap. 5.2.1 in Nagra 2024d).

Im nächsten Schritt der lateralen Einengung des untertägigen Raums wurde der Opalinuston auf raumwirksame qualitative Unterschiede hinsichtlich seiner Barrierewirkung untersucht. Für jeden betrachteten Aspekt wurde eine Potenzialraumkarte erstellt, welche Hinweise auf bevorzugte und stark bevorzugte Bereiche im Wirtgestein für die Platzierung der Lagerfelder gibt. Die einzelnen Potenzialraumkarten wurden zu einer aggregierten Potenzialraumkarte zusammengefasst, welche die integrierte räumliche Wirkung der qualitativen Unterschiede im Wirtgestein aufzeigt.

Nachfolgend wird für die betrachteten Aspekte erläutert, anhand welcher Indikatoren und Zielwerte die Potenzialraumkarten für HAA und für SMA erstellt wurden.

-

Aspekt: Eine grosse Mächtigkeit des Opalinustons trägt massgeblich zum Einschluss und zur Rückhaltung der radioaktiven Stoffe und damit zur Qualität der Barriere bei.

-

Indikator: «Mächtigkeit Opalinuston»; bevorzugt ab 100 m / stark bevorzugt ab 110 m (gilt für HAA und SMA) (Kap. 4.1.1 in Nagra 2024d)

-

-

Aspekt: Grosse zusammenhängende Bereiche mit einfachen geologischen Verhältnissen bzw. geringer tektonischer Komplexität bieten Flexibilität bei der Lagerfeldplatzierung. Deshalb wird im Sinne eines sicherheitsgerichteten Vorgehens Abstand gehalten von seismisch kartierten Störungen auf den Schichtgrenzen des Opalinustons.

-

Indikator: «Abstand zu Störungen»; bevorzugt ab 100 m / stark bevorzugt ab 200 m (gilt für HAA und SMA) (Kap. 4.2 in Nagra 2024d)

-

-

Aspekt: Die Tiefenlage ist von Relevanz für den langfristigen Schutz der technischen und geologischen Barrieren vor Erosionsprozessen an der Erdoberfläche (HAA) sowie hinsichtlich lagerbedingter Einflüsse (SMA).

-

Indikator: «Tiefenlage Mitte Opalinuston unter lokaler Erosionsbasis»; wird aufgrund der unterschiedlich langen Betrachtungszeiträume insbesondere für das HAA-Lager mit Blick auf den Schutz vor Erosion als relevant betrachtet. Aufgrund der unterschiedlichen Charakteristiken der Standortgebiete werden standortspezifische Zielwerte verwendet (in Anlehnung an Zielwerte in Tab. 4.4-1 in Nagra 2014b):

-

Für HAA in NL/ZNO gilt: bevorzugt ab 400 m / stark bevorzugt ab 800 m

-

Für HAA in JO gilt: bevorzugt ab 250 m / stark bevorzugt ab 400 m

-

-

Indikator: «Tiefenlage Obergrenze Opalinuston unter Terrain»; wird für SMA hinsichtlich Robustheit des EG gegenüber lagerbedingten Einflüssen betrachtet (in Anlehnung an Zielwerte in Tab. 4.4-1 in Nagra 2014b):

-

Für SMA in JO/NL/ZNO gilt: bevorzugt ab 350 m / stark bevorzugt ab 450 m

-

-

-

Aspekt: Eine gleichmässige, flache Lagerung des Wirtgesteins ist von Vorteil für die Lagerauslegung.

-

Indikator: «Neigung Mitte Opalinuston»; bevorzugt <10 % / stark bevorzugt <6 % (gilt für HAA und SMA; in Anlehnung an Zielwerte in Fig. 4-2 im Band 5 in Nagra (2023a); s.a. Fig. 3‑2)

-

Im nächsten Schritt wurde der Opalinuston innerhalb der potenziellen Lagerzone auf allfällige signifikante Unterschiede in seiner Rückhaltewirkung hin analysiert (Kap. 5.2.1 in Nagra 2024d): Dazu wurde modellunterstützt geprüft, ob bezüglich Rückhaltung aus dem Wirtgestein besonders vorteilhafte Lagerfeldplatzierungen innerhalb der potenziellen Lagerzone bestehen. Für rund 100 einheitliche Flächen in der Grösse eines Lagerfeldes, die gleichmässig in der potenziellen Lagerzone verteilt sind, wurden 3D-Modellrechnungen zur Freisetzung eines konservativen Tracers durchgeführt. Der konservative Tracer wird stellvertretend für langlebige, schwach sorbierende Radionuklide, welche massgeblich zur Gesamtdosis beitragen, verwendet. Diese Betrachtungen wurden primär für die HAA-Lager durchgeführt, da die entsprechenden Freisetzungsraten für ein SMA-Lager sehr tief sind und um mehrere Grössenordnungen unter dem Schutzkriterium von 0.1 mSv/a liegen, wie am Beispiel des SMA-Lagers in NL gezeigt wurde.

Anschliessend wurden die Rahmengesteine ober- und unterhalb der potenziellen Lagerzone auf raumwirksame qualitative Unterschiede hinsichtlich der Qualität und der Stabilität ihrer Barrierewirkung untersucht. Dazu wurden aufgrund standortspezifischer Unterschiede in den Rahmengesteinen verschiedene Teilbereiche einer potenziellen Lagerzone unterschieden. Diese Teilbereiche wurden auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin analysiert und verglichen. Diese Betrachtungen folgen den 13 Kriterien zur Sicherheit und technischen Machbarkeit des SGT (BFE 2008). Das Ergebnis dieser Gegenüberstellung führte zur Wahl des bevorzugten Bereichs für die Lagerfeldplatzierung zum Zweck des sicherheitstechnischen Vergleichs in Etappe 3.

Innerhalb des bevorzugten Bereichs für die Lagerfeldplatzierung wurde der EG zum Zweck des Standortvergleichs lateral abgegrenzt und die Platzreserven um den EG herum innerhalb der potenziellen Lagerzone angeordnet. Dabei wurde darauf geachtet, dass die sicherheitstechnischen Eigenschaften eine möglichst geringe Variabilität aufweisen. Als weitere qualitative Aspekte wurden berücksichtigt:

-

optimale Abstände von der Oberflächenanlage (OFA) zum Haupterschliessungsbereich (HEB) und vom HEB zum EG (zweckmässige und haushälterische Nutzung des Untergrunds)

-

Optimierbarkeit des Lagerfelds

-

ggf. weitere standortspezifische Aspekte (beispielsweise vorhandene Tiefbohrungen)

Die EG wurden lateral so dimensioniert, dass sie die doppelte Fläche des Platzbedarfs gemäss aktueller Lagerauslegung umfassen. Der Flächenbedarf (rund 1 km2 für HAA; rund 0.6 km2 für SMA) für die Anordnung der untertägigen Teile des Lagers gemäss aktuellem Lagerkonzept und -auslegung wurde aus Fig. 4-2 in Band 5 in Nagra (2023a) abgeleitet und ist in Fig. 3‑2 erläutert. Für die HAA-Lager umfassen die EG somit rund 2 km2 und für die SMA-Lager rund 1.2 km2. Das 6-fache des Platzbedarfs gemäss aktueller Auslegung der Lagerfelder wurde für alle Standortgebiete und Lagertypen als Platzangebot inkl. Reserven betrachtet. Die Ausdehnung des EG und der Platzreserven beträgt somit rund 6 km2 für das HAA-Lager und rund 3.6 km2 für das SMA-Lager.

Die Nagra definiert damit für alle Standortgebiete einen einheitlichen Platzbedarf pro Lagertyp sowie einheitliche Platzreserven, die ein Mehrfaches davon betragen. Dies begründet sich mit der geologischen Datengrundlage, die in Etappe 3 in allen Standortgebieten auf einen gleichwertigen Stand gebracht wurde1. Der Platzbedarf trägt den Ungewissheiten im erwarteten Abfallinventar und bzgl. Geometrie, Anordnung und Abständen der Lagerkammern sowie den lokalen Gegebenheiten Rechnung.

Dieser Platzbedarf ist kleiner als der in Etappe 2 geschätzte, standortspezifische Platzbedarf (ca. 6 – 12 km2 für das HAA-Lager und ca. 3 – 5 km2 für das SMA-Lager in den drei verbleibenden Standortgebieten, vgl. Kap. 4.1 in Nagra 2014b). Der Grund dafür liegt in der nunmehr stark verbesserten Datenlage, welche eine wesentliche Reduktion der in Etappe 2 angenommenen Bandbreiten zur Berücksichtigung von Ungewissheiten bei der Anordnung der Lagerfelder erlaubt. Unter Berücksichtigung der Reserven ist der in Etappe 2 und Etappe 3 angenommene Platzbedarf ähnlich. ↩

Innerhalb des EG wurde anschliessend das Lagerfeld für den Zweck des Standortvergleichs vorläufig platziert. Dabei wurden folgende Aspekte berücksichtigt:

-

optimale vertikale Einbettung der Lagerfeldebene im Zentrum des Opalinustons

-

Mindestabstand zu bestehenden Tiefbohrungen (ca. 50 m; Wert in Anlehnung an Kap. 4.3 in Nagra 2024d)

-

ausreichender Abstand zur äusseren Begrenzung des EG (ca. 200 m; Wert in Anlehnung an Kap. 4.2 in Nagra 2024d)

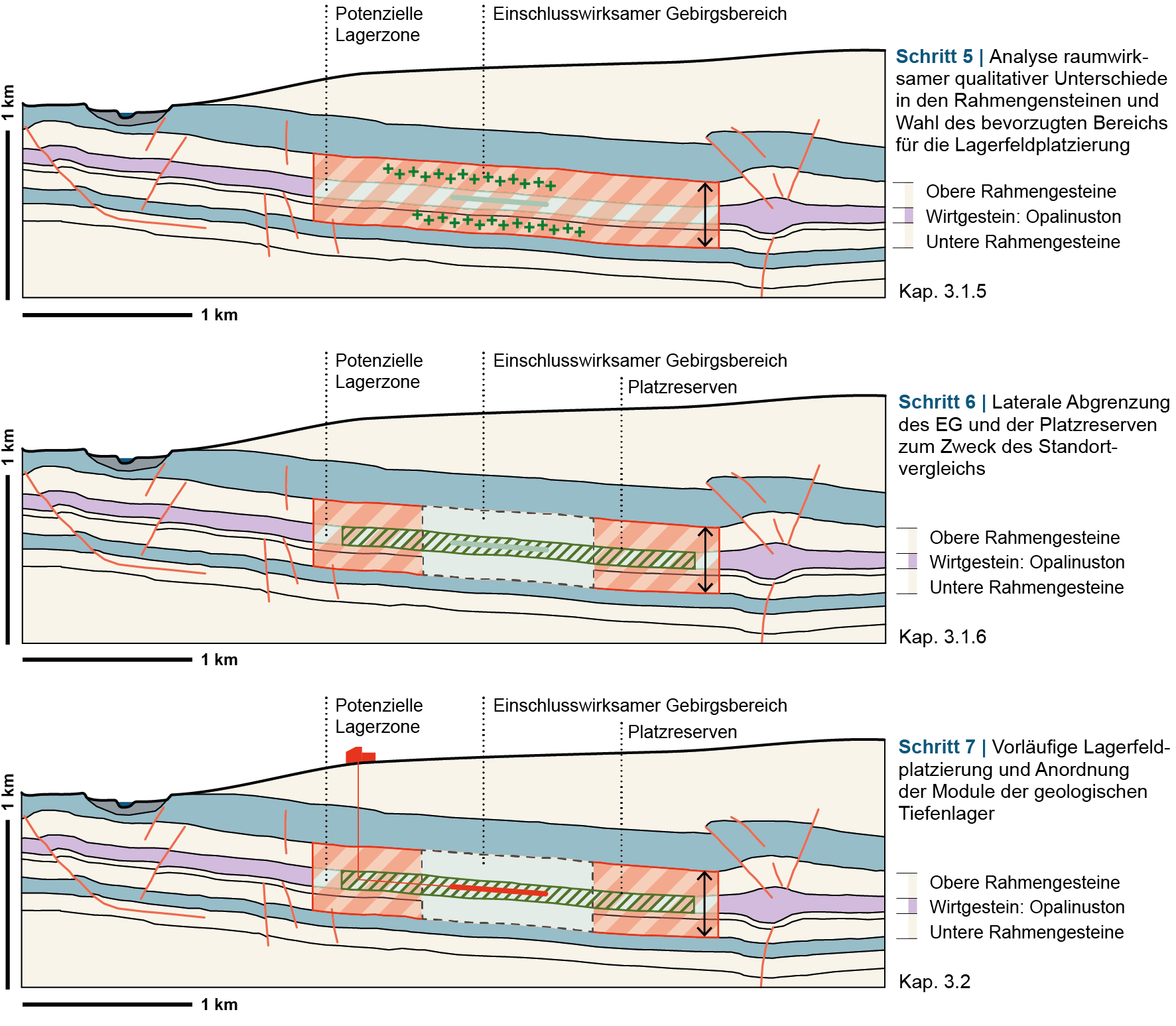

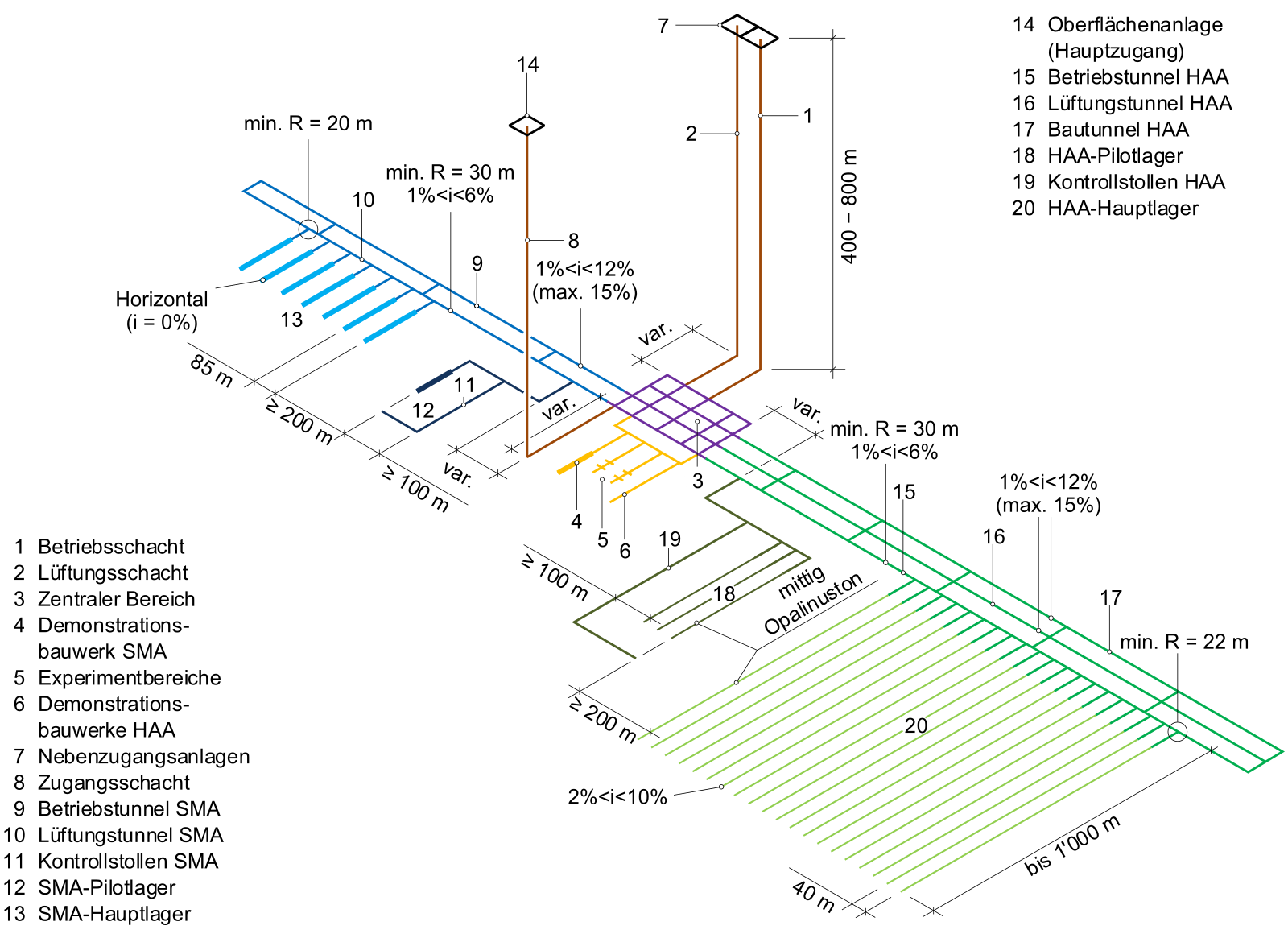

Dem Standortvergleich legt die Nagra vergleichbare Lagerkonfigurationen pro Lagertyp und Standortgebiet zugrunde. Alle Lagertypen umfassen auf Lagerebene ein Hauptlager, ein Pilotlager, Testbereiche und den Zentralen Bereich (vgl. Kap. 3 in Nagra 2022 zum Beschrieb der Module der Lagerarchitektur und Fig. 3‑2 zur exemplarischen Anordnung der Anlagenelemente im Kombilager). Die Lagerkonfigurationen berücksichtigen die Grundlagen des schweizerischen Lagerkonzepts für die geologische Tiefenlagerung (Kap. 3 in Nagra 2024f), die Lage des HEB und der OFA (Kap. 3 in Nagra 2019) sowie die Abfallzuteilung (Kap. 4.2 in Nagra 2024a) und sind auf die dem Rahmenbewilligungsgesuch zugrunde gelegten Abschätzungen zum Abfallinventar abgestimmt (Kap. 7.1 in Nagra 2023b). Die Anforderungen an den Rohbau der Untertagebauwerke sind in Fig. 4-2 im Band 5 des Bautechnischen Dossiers (Nagra 2023a) zusammengefasst. Während das Haupt- und Pilotlager definitionsgemäss innerhalb des EG angeordnet sind, liegen der Zentrale Bereich mit den Testbereichen und die Zugangsbauwerke ausserhalb des EG. Die Zugänge zur Lagerebene, der Logistikbereich und die Zugänge zu den Lagerfeldern wurden gemäss den sicherheitstechnischen, baulichen und betrieblichen Anforderungen platziert.

Fig. 3‑2:Generisches Kombilager mit Hauptabmessungen gemäss aktueller Lagerauslegung

Für den HAA-Lagerteil wird als Funktion der erwarteten Abfallmenge (Kap. 7.1 in Nagra 2023b) eine Fläche von ca. 1 km2 benötigt. Diese Fläche ergibt sich aus einem Abstand zwischen den Lagerstollen von 40 m und einem Abstand zwischen Pilot- und Hauptlager von mindestens 200 m und beinhaltet eine gewisse Reserve hinsichtlich der erwarteten Abfallmenge.

Für den SMA-Lagerteil wird als Funktion der erwarteten Abfallmenge eine Fläche von ca. 0.6 km2 benötigt. Diese Fläche ergibt sich aus einem Abstand zwischen den Lagerkavernen von 85 m und einem Abstand zwischen Pilot- und Hauptlager von mindestens 200 m und beinhaltet eine gewisse Reserve hinsichtlich der erwarteten Abfallmenge.

Kopie der Fig. 4-2 in Band 5 in (Nagra 2023a).