Die Stabilität der geologischen Barrieren wird über einen Zeitraum von bis zu 1 Million Jahren beurteilt. Dies erfordert eine Bewertung der geologischen Prozesse, die die Sicherheitsfunktionen des Mehrfachbarrierensystems in diesem Zeitraum beeinträchtigen könnten. Zukünftige tektonische Deformationen, vorübergehende klimatische Veränderungen und Erosion gelten als wichtige geologische Faktoren in diesem Zusammenhang (Kap. 6 in Nagra 2024p). Die Analysen und Betrachtungen zur geologischen Langzeitentwicklung zeigen, dass die sicherheitsrelevanten Eigenschaften des Mehrfachbarrierensystems für den Nachweiszeitraum der Nachverschlussphase erhalten bleiben (Kap. 6.6 in Nagra (2024p) und Kap. 6.1.1, 6.1.2 und 7.2.1 in Nagra (2024v)).

Zukünftige tektonische Entwicklung

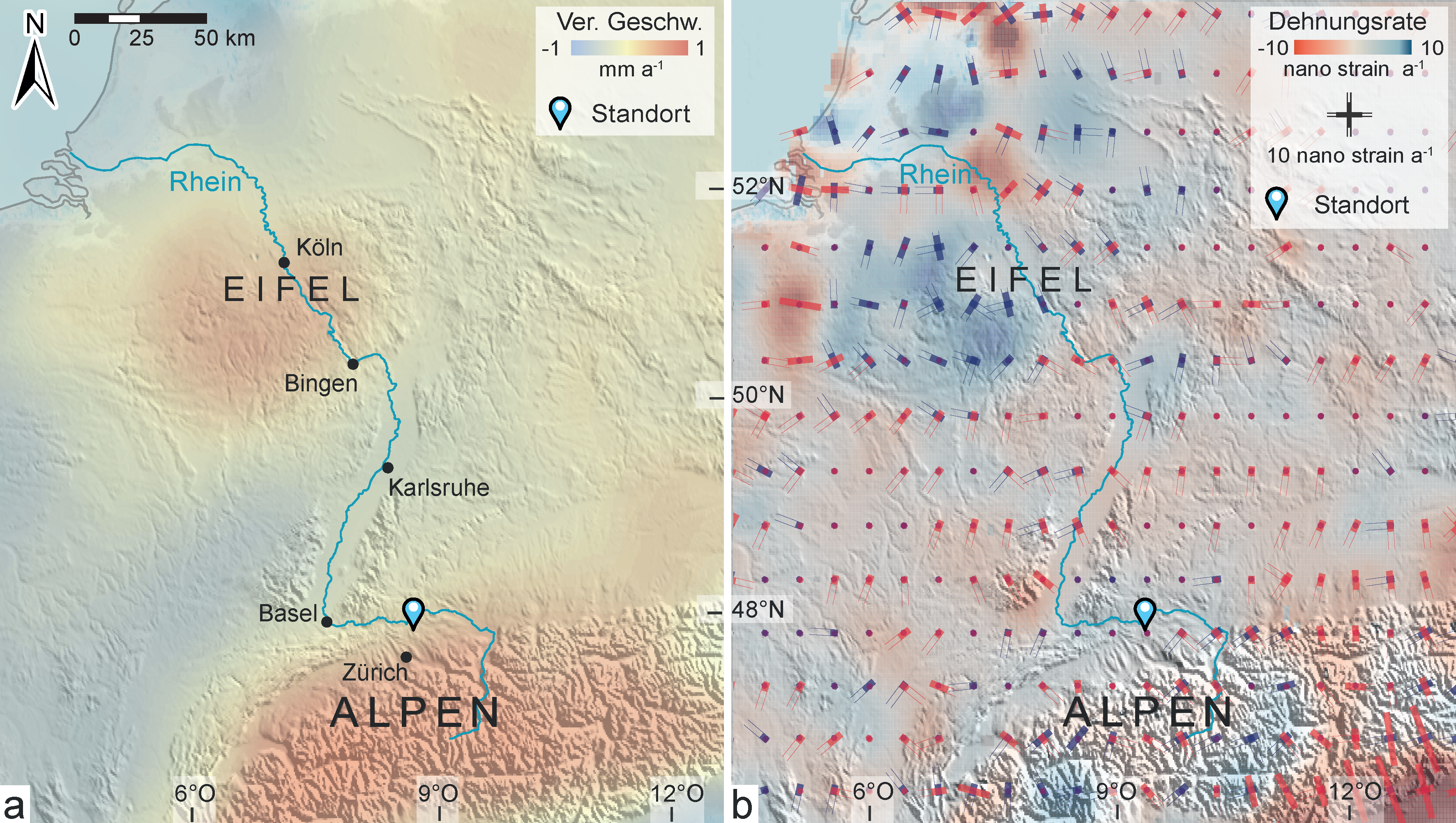

Die tektonischen Deformationsraten am Standort sind sehr klein. Er liegt in einem Bereich der Schweiz mit den niedrigsten Deformationsraten (Fig. 4‑5). Das räumliche Muster bei der Hebung wird in den nächsten Millionen Jahren weiterhin geprägt durch die Alpenorogenese aber auch durch isostatische Ausgleichsbewegungen aufgrund der Eislast der letzten und zukünftigen Eiszeiten (Kap. 6.6.2 in Nagra 2024p).

Zukünftige tektonische Deformationen werden auf die Reaktivierungen der existierenden Störungszonen, hauptsächlich entlang der regionalen Störungszonen, konzentriert sein, die ausserhalb der potenziellen Lagerzone liegen (Kap. 6.6.2 in Nagra 2024p). Die Entstehung neuer regionaler Störungszonen wird für den Nachweiszeitraum als sehr unwahrscheinlich beurteilt (Kap. 6.2.4 in Nagra (2024p) und Kap. 2.3 und 4.1 in Nagra (2024m)) und für die erwartete Entwicklung des gTL in der Nachverschlussphase nicht weiter berücksichtigt. Durch die Vermeidung der regionalen Störungszonen trägt die Anordnung der potenziellen Lagerzone zur Langzeitstabilität des gTL bzgl. der geologischen Langzeitentwicklung und damit zur Langzeitsicherheit bei.

Fig. 4‑5:Räumliche Verteilung der vertikalen, geodätischen Geschwindigkeiten (a) und Deformationsraten (b); angepasst von Nagra (2024p)

Erosion

Geologische Prozesse können den Abstand zwischen dem EG und der Erdoberfläche verringern. Wenn das Wirtgestein zu nah an die Oberfläche gelangen würde, könnten seine Rückhalteeigenschaften durch Auflockerung und Verwitterung beeinträchtigt werden. Deshalb muss das gTL bzw. die Lagerkammern tief genug unter der Erdoberfläche liegen, so dass die Überdeckung trotz Erosion genügend Schutz bildet.

Die Erosionsgeschichte der Nordschweiz und damit auch des Standorts ist gut rekonstruiert und die relevanten Prozesse sind bekannt und quantifiziert (Kap. 6.4.2 in Nagra 2024p). Zukünftige Erosionsprozesse (glazial und fluviatil) werden voraussichtlich mit denen des Quartärs vergleichbar sein (Kap. 6.4.3 in Nagra 2024p). Es werden jedoch tendenziell geringere Erosionsraten erwartet. Unter anderem steht unterhalb der Molassesedimente mit den Malmkalken schwerer zu erodierendes Gestein an (Kap. 6.4.1.4 und Kap. 6.4.2.1 in Nagra 2024p). Die Ungewissheiten hinsichtlich der zukünftigen Erosion wurden bei den durchgeführten Analysen systematisch einbezogen, d. h. es wurde eine grosse Bandbreite von möglichen Entwicklungen untersucht (Kap. 6.4.2.3 in Nagra 2024p).

Aufgrund seiner Tiefenlage am Standort ist für das gTL bei Betrachtung aller wesentlichen Erosionsprozesse und Entwicklungen eine Restüberdeckung gewährleistet, bei der die Sicherheitsfunktionen des Wirtgesteins nicht beeinträchtigt werden (Kap. 6.4.4 in Nagra 2024p). Eine erosive Freilegung des gTL innerhalb der nächsten eine Million Jahre kann als äusserst unwahrscheinlich angesehen werden. Daher ist die geologische Langzeitstabilität durch die Tiefenlage des gTL gewährleistet.

Zukünftige Klimaentwicklung

Für den Standort werden für den Nachweiszeitraum nur wenige Vergletscherungen erwartet, welche die Grösse des letzten glazialen Maximums aufweisen oder übertreffen werden (Kap. 6.6.2 in Nagra 2024p). Aufgrund der heutigen CO2-Emissionen kann sich der Beginn der nächsten Vergletscherung des Standorts erheblich verzögern (Kap. 6.3.3.1 in Nagra 2024p). Zwischen den zukünftigen Vereisungen werden sich Temperatur- und Niederschlagsmuster von einem eiszeitlichen Klima zu einem gemässigten Klima ändern.

Die zukünftige Klimaentwicklung wird an der Erdoberfläche die Erosionsprozesse und die hydrogeologische Situation in den Aquiferen beeinflussen. Jedoch bleiben die Sicherheitsfunktionen des Mehrfachbarrierensystems aufgrund seiner Tiefenlage und Robustheit bei einer umfassenden Betrachtung der zukünftigen Klimaentwicklung gewährleistet.

Langzeitentwicklung der Hydrogeologie und Hydrochemie

Im Opalinuston wird aufgrund der äusserst geringen hydraulischen Durchlässigkeit und des hohen Selbstabdichtungsvermögens über den Nachweiszeitraum von einer Million Jahren weiterhin ein diffusionsdominierter Transport vorherrschen (Kap. 6.5.2 und Kap. 6.5.3 in Nagra 2024p). Infolge des diffusionsdominierten Transports werden auch Änderungen der Porenwasserzusammensetzung des Opalinustons in den nächsten eine Million Jahren gering sein (Kap. 6.5.4 in Nagra 2024p). Die Prognosen zur tektonischen Langzeitentwicklung und Erosion zeigen, dass eine relevante Erhöhung der Porosität oder eine relevante Reduktion des Selbstabdichtungsvermögens, die die hydraulische Durchlässigkeit und Diffusionsprozesse beeinflussen könnten, als äusserst unwahrscheinlich angesehen werden (Kap. 6.5.2 und Kap. 6.5.3 in Nagra 2024p).

Eine Verkarstung ist im Wirtgestein mangels löslicher Gesteine ausgeschlossen (Kap. 6.5.2.3 in Nagra 2024p). Auch für verkarstungsfähige Formationen in den oberen Rahmengesteinen (z. B. «Herrenwis-Einheit») oder unterhalb des Opalinustons sind für den Bereich der potenziellen Lagerzone innerhalb des Nachweiszeitraums keine sicherheitsrelevanten Lösungsprozesse zu erwarten (Kap. 6.5.2.3 und 6.5.5 in Nagra (2024p) sowie Kap. 4.2.1.3 in Nagra (2024x).

Im Laufe der geologischen Langzeitentwicklung werden sich die Fliessdynamiken in den Aquiferen ändern (Kap. 6.5.1 in Nagra 2024p). Dies wird die Infiltrations- und Exfiltrationsgebiete und -raten sowie die hydraulischen Gradienten und daraus resultierenden Fliesspfade betreffen. Am wahrscheinlichsten werden diese Veränderungen im Zusammenhang mit zukünftigen Eiszeiten und den resultierenden Vergletscherungen und Permafrost entstehen, da z. B. Exfiltrationspfade unterbrochen werden können. Änderungen der Fliessdynamiken in den regionalen Felsaquiferen sind jedoch für die Beurteilung der Langzeitsicherheit nicht relevant.

Die Langzeitstabilität des Mehrfachbarrierensystems ist auch bei Berücksichtigung der Langzeitentwicklung der Hydrogeologie und Hydrochemie aufgrund der oben gemachten Ausführungen gewährleistet.