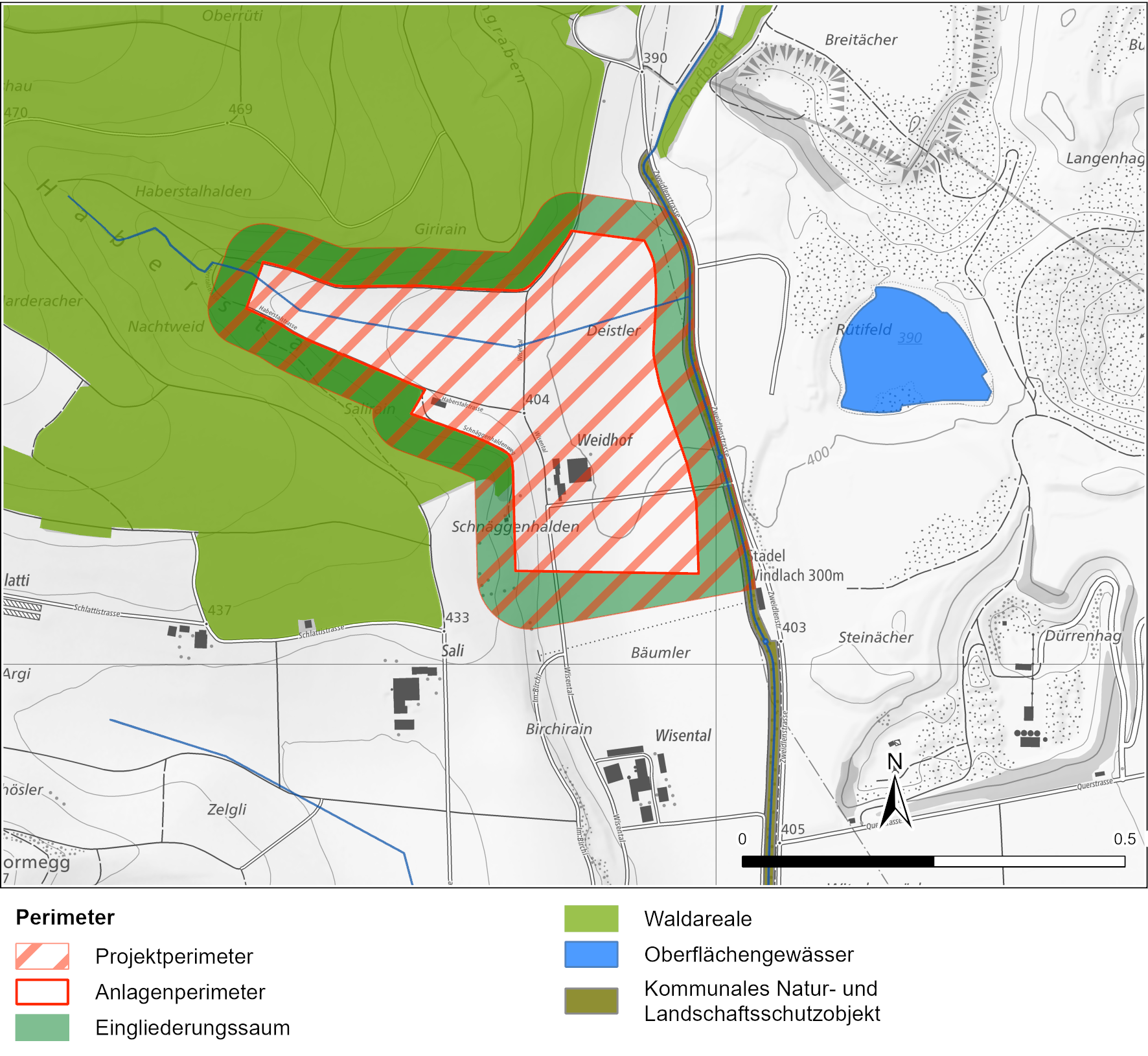

Inventarisierte Schutzobjekte

Der Projektperimeter überlagert das inventarisierte Landschaftsschutzobjekt Nr. 32 «Bachbestockung entlang Dorfbach, Windlach» (vgl. Fig. 5‑17). Im aktuellen Zustand kommt eine vereinzelte Bachbestockung mit Laubbäumen vom Nordrand Windlach bis ins Gebiet Deistler vor. Schutzzweck und -ziel ist es, die Bachbestockung abschnittweise zu verjüngen und Bereiche mit Dorngebüsch aufkommen zu lassen (Gemeinde Stadel 2014).

Fig. 5‑17:Schutzobjekte des kommunalen Natur- und Landschaftsschutzinventars in der Umgebung des Projektperimeters (Gemeinde Stadel 2024)

In ca. 1 km Entfernung nordöstlich des Haberstals befinden sich mehrere Kiesbiotope in der Kiesgrube Rütifeld. Zudem ist im selben Gebiet ein «Wanderobjekt» im Inventar der Amphibienschutzgebiete von nationaler Bedeutung ausgeschieden worden (vgl. Fig. 5‑19). Auf der Nord- und Westseite der Kiesgrube sind mehrere Trockenbiotope vorhanden. Gemäss kantonalem Gestaltungsplan Rütifeld (ARE Kanton ZH 2020, suisseplan Ingenieure AG 2018) ist damit zu rechnen, dass die Kiesgrube Rütifeld in ca. 15 – 20 Jahren aufgefüllt und vollständig rekultiviert ist, wodurch zusätzliche Lebensräume wie Magerwiesen, Kies- und Sandflächen sowie Feuchtwiesen entstehen können (vgl. Kap. 5.17.4).

Lebensräume

Gemäss Lebensraumkarte der Schweiz (swisstopo 2024) sind im Anlagenperimeter vor allem Feldkulturen sowie Fettwiesen vorhanden. Im Rahmen von Feldaufnahmen vor Ort in den Kalenderwochen 17, 23 und 29 / 2023 konnte dies bestätigt werden. Die im Anlagenperimeter liegenden Flächen werden grösstenteils für Feldkulturen ohne spezifische Ackerbegleitflora und teilweise als intensive Weiden verwendet. Wichtige Lebensräume sind somit vor allem die Randbereiche entlang der Flurwege und des Dorfbachs sowie der Waldrand. Bei den Aufnahmen wurden sowohl die Lebensräume gemäss Delarze et al. (2015) bestimmt (Übersichtsplan und Artenliste in der Beilage A2) als auch gefährdete Arten gemäss der Roten Liste (RL) sowie geschützte Arten aufgenommen.

Die Bewertung der gefährdeten Arten der Schweiz (Rote Liste, RL) wurde nach den Gefährdungskategorien der IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) vorgenommen (vgl. Tab. 5‑10).

Neben der «nationalen Gefährdung» wird die «nationale Priorität» einer Art bzw. Lebensraum bezüglich der (Art-)Erhaltung und -förderung beurteilt (Priorität 1: sehr hoch, 2: hoch, 3: mittel, 4: mässig). Die nationale Priorität ergibt sich aus der Gefährdung und der Höhe der internationalen Verantwortung, welche die Schweiz für die Art trägt (BAFU 2019).

Tab. 5‑10:Erläuterung des RL-Status (BAFU 2024d)

|

RL - Status |

Beschreibung IUCN |

Beschreibung Schweiz |

|---|---|---|

|

RE |

regionally extinct |

In der Schweiz ausgestorben |

|

CR |

critically endangered |

Vom Aussterben bedroht |

|

EN |

endangered |

Stark gefährdet |

|

VU |

vulnerable |

Verletzlich |

|

NT |

near threatened |

Potenziell gefährdet |

|

LC |

least concern |

Nicht gefährdet |

|

DD |

data deficient |

Ungenügende Datengrundlage |

|

NE |

not evaluated |

Nicht beurteilt |

Die Lebensräume wurden anhand der Feldaufnahmen gemäss Delarze et al. (2015) eingestuft. Bei den im Perimeter vorgefundenen Lebensräumen handelt es sich um Wald und Waldrandgebiete, landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie Halbtrockenrasen und Fettwiesen. In Tab. 5‑11 werden die im Projektperimeter angetroffenen Lebensräume sowie deren Gefährdung zusammengefasst. Die Fauna und Flora (RL-Arten und geschützte Arten) wird in einem eigenen Abschnitt beschrieben. Ein Plan der entsprechenden Lebensräume sowie die Artenliste ist in der Beilage A2 aufgeführt.

Tab. 5‑11:Lebensräume im Projektperimeter nach Delarze et al. (2015)

|

Lebensraum |

Beschreibung |

Gefährdung gemäss RL |

Nat. Priorität |

Schützenswert gemäss NHV |

Ersatzpflicht |

|---|---|---|---|---|---|

|

Typische Fromentalwiese (Arrhenatherion typicum, InfoFlora-Nr. 4.5.1.2) |

Typische Fromentalwiese entlang von Ackerflächen und weiteren intensiv genutzten Landwirtschaftsflächen, entlang des Dorfbachs sowie in der Nähe des Waldrands. Vorkommen von sehr typischen Arten (Ubiquisten), relativ artenreich (Feldaufnahme Nr. 1.1 gemäss Lebensraumkarte). Der Lebensraum ist gemäss der Roten Liste gefährdet und ist ein Habitat von geschützten Tierarten gemäss Anhang 3 NHV (vgl. Fauna). |

VU |

3 |

ja |

ja |

|

Künstliche Ufer mit Vegetation (InfoFlora-Nr. 2.0.1) |

Entlang des Dorfbachs wird der Lebensraum als «künstliches Ufer mit Vegetation» eingestuft. Es handelt sich um Ufergehölze mit typischen Fromentalwiesen und trockeneren Stellen. Uferbereiche sind gemäss Art. 18 Abs. 1bis NHG besonders zu schützen und daher ersatzpflichtig. Zudem ist die Ufervegetation Teil des Landschaftsschutzobjektes Nr. 32 «Bachbestockung entlang Dorfbach, Windlach». |

- |

- |

ja |

ja |

|

Mitteleuropäischer Halbtrockenrasen (Mesobromion, InfoFlora-Nr. 4.2.4) |

Trockener, magerer Standort an Bachböschung, blütenarm, praktisch nur Aufrechte Trespe - Bromus erectus (MBLL), kleinflächig. Wenige Blütenpflanzen, diese sind Trockenzeiger (Feldaufnahme Nr. 3.1). Der Lebensraum ist gemäss Anhang 1 NHVgeschützt und ist ein Habitat von geschützten Tierarten gemäss Anhang 3 NHV (vgl. Fauna). |

VU |

3 |

ja |

ja |

|

Nährstoffreicher Krautsaum (Aegopodion+Alliarion, InfoFlora-Nr. 5.1.5) |

Krautsaum mit Einfluss vom angrenzenden Wald (Waldarten), Vorkommen von Ruderalarten (z.B. Huflattich – Tussilago farfara, Gänsefingerkraut – Potentilla anserina, Ruprechtskraut – Geranium robertianum) und typische Fettwiesenarten (Wiesenfuchsschwanz – Alopecurus pratensis, Fromental – Arrhenatherium elatius); nährstoffreich, teilweise stark mit invasiven Neophyten belastet (Feldaufnahme Nr. 7). Der Waldrandbereich ist stellenweise feuchter und zeigt einen deutlichen Wasseraufstoss / Hangwasser. Kleinflächig findet man dort eine andere Vegetation, dominiert durch den Schachtelhalm – Equisetum sylvaticum (Feldaufnahme Nr. 3.1). Da die feuchte Fläche sehr klein ist und nur wenige Arten vorkommen, ist eine eigene Zuteilung zu einem Lebensraum nach Delarze schwierig. Der häufigste Lebensraum (Grauerlen-Auenwald) trifft vorliegend sicher nicht zu, der Unterwuchs weist vermutlich ähnliche Bedingungen wie ein Auenwald (feucht, z.T. stehendes Wasser) auf. Der Lebensraum wird im nährstoffreichen Krautsaum zusammengefasst. Er ist gemäss Anhang 1 NHV geschützt und ist ein Habitat von geschützten Tierarten gemäss Anhang 3 NHV (vgl. Fauna). |

LC |

0 |

ja |

ja |

|

Waldmeister Buchenwald (Galio-Fagenion, InfoFlora-Nr. 6.2.3) |

Typischer Wald des Mittellands mit Rotbuchen und weiteren typischen Arten, am Waldrand Einflüsse der nährstoffreichen Landwirtschaftsböden, teilweise feuchte Stellen (Feldaufnahme Nr. 8.1). Der Lebensraum ist gemäss nicht geschützt und ist kein Habitat von geschützten Tierarten gemäss Anhang 3 NHV (vgl. Fauna). |

LC |

0 |

nein |

nein |

|

Talfettweide (Cynosurion, InfoFlora Nr. 4.5.3) |

Intensiv und dauerhaft beweidete Wiese mit einem Obstbaum. Aufgrund der Beweidung durch Alpakas konnten keine detaillierten Vegetationsaufnahmen durchgeführt werden. Durch die Beanspruchung sind keine seltenen und/oder geschützten Arten zu erwarten. |

LC |

0 |

nein |

nein |

Flora

Im gesamten Projektperimeter konnten weder geschützte noch gefährdete Arten gemäss der RL festgestellt werden. Die Artenzusammensetzung der Lebensräume ist aufgrund der intensiven Bewirtschaftung der Flächen eher artenarm und stark nährstoffgeprägt. Die teilweise kleinräumig vorkommenden, trockeneren bzw. magereren Lebensräume sind vergleichsweise artenarm (Dominanz der Trespe, wenige Blütenpflanzen). Eine höhere Diversität ist vor allem im Bereich des Dorfbachs zu finden (vgl. Tab. 5‑11).

Fauna

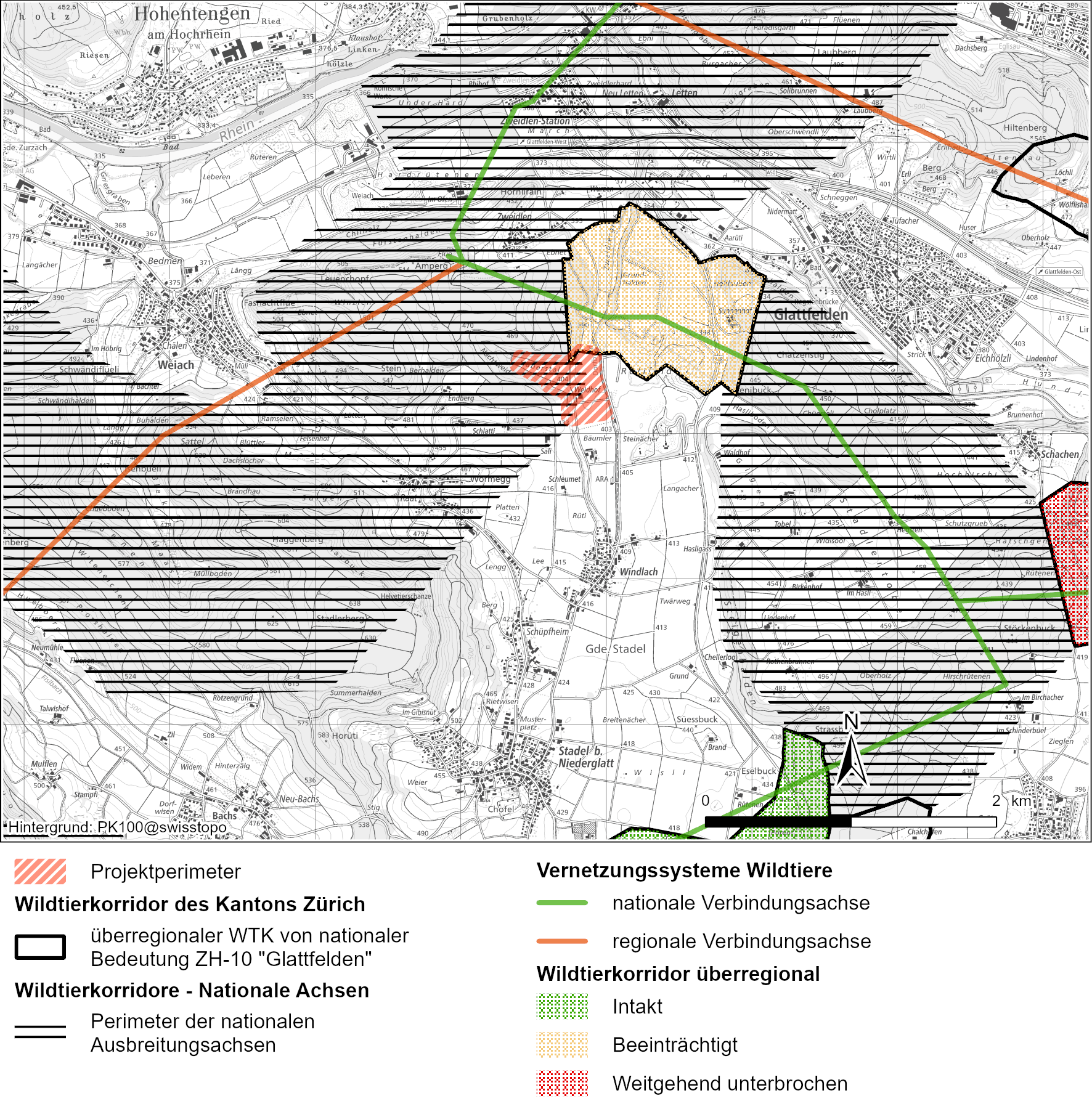

Wild, Wildtierkorridore und Vernetzung

Der überregionale WTK ZH-10 Glattfelden (FORNAT AG 2020) grenzt direkt nördlich an den Anlagenperimeter und liegt innerhalb des rund 50 m breiten Streifens des nördlichen Eingliederungssaums (vgl. Fig. 5‑18). Der WTK verbindet die Lebensräume der Waldgebiete des Ämperg im Westen und des Chatzenstigs im Osten (vgl. Fig. 3‑1). Die Durchgängigkeit des WTKs ist durch Infrastrukturanlagen wie die Zweidlenstrasse und das Kiesabbaugebiet im Rütifeld mit seinen umzäunten Flächen gestört. Der WTK wird daher als «beeinträchtigt» eingestuft. Im Objektblatt des WTKs sind entsprechend spezifische Massnahmen zur Verbesserung der Durchlässigkeit gefordert (FORNAT AG 2020). Regionale Vernetzungsachsen sind durch den Projektperimeter keine betroffen. Eine Vernetzungsachse von nationaler Bedeutung verläuft hingegen rund 215 m nördlich des Projektperimeters und ist aufgrund der bewaldeten Flächen des Ämpergs für die übergeordnete Lebensraumvernetzung von Bedeutung (vgl. Fig. 5‑18).

Der Anlagenperimeter grenzt im Haberstal an die Waldränder, welche als Vernetzungsachsen und Übergangslebensräume dienen. Die Ruderalflächen des Haberstals bieten Weidemöglichkeiten für Wildtiere. Gemäss den Daten der Info Fauna (2024) wurden im Anlagenperimeter Dachs, Feldhase, Reh, Rotfuchs und Wildschweine gesichtet.

Im östlichen Teil des Eingliederungssaums verläuft der Dorfbach, welcher für die gewässerfolgende und gewässerlebende Fauna als Vernetzungsachse dient. Im nördlichen Abschnitt des Dorfbachs wurde im Rahmen der Feldaufnahmen eine Biberaktivität (Einstauung/Biberdamm) festgestellt.

Die Flächen im Anlagenperimeter werden grösstenteils landwirtschaftlich genutzt und bieten nur wenige Vernetzungselemente für Kleinsäuger. Während der Feldaufnahmen wurde festgestellt, dass vom Projektperimeter in Richtung der Kiesgrube Rütifeld eine relevante Amphibienwanderung über die Zweidlenstrasse hinweg stattfindet, wobei dort Querungshilfen fehlen. Die Vernetzung der Amphibienlebensräume ist daher heute beeinträchtigt.

Fig. 5‑18:Wildtierkorridore und Vernetzungssysteme für Wildtiere (GIS-ZH 2024)

Fledermäuse

Aufgrund der vorhandenen Lebensräume Wald, Waldrand und offenes Feld sind sowohl das passende Nahrungsangebot als auch notwendige Quartiere vorhanden, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass sich verschiedene Fledermausarten in der Nähe oder innerhalb des Projektperimeters aufhalten. Gemäss den CSCF-Daten wurden folgende Arten im Projektperimeter festgestellt (Info Fauna 2024):

-

Grosses Mausohr – Myotis myotis

-

Wasserfledermaus – Myotis daubentonii

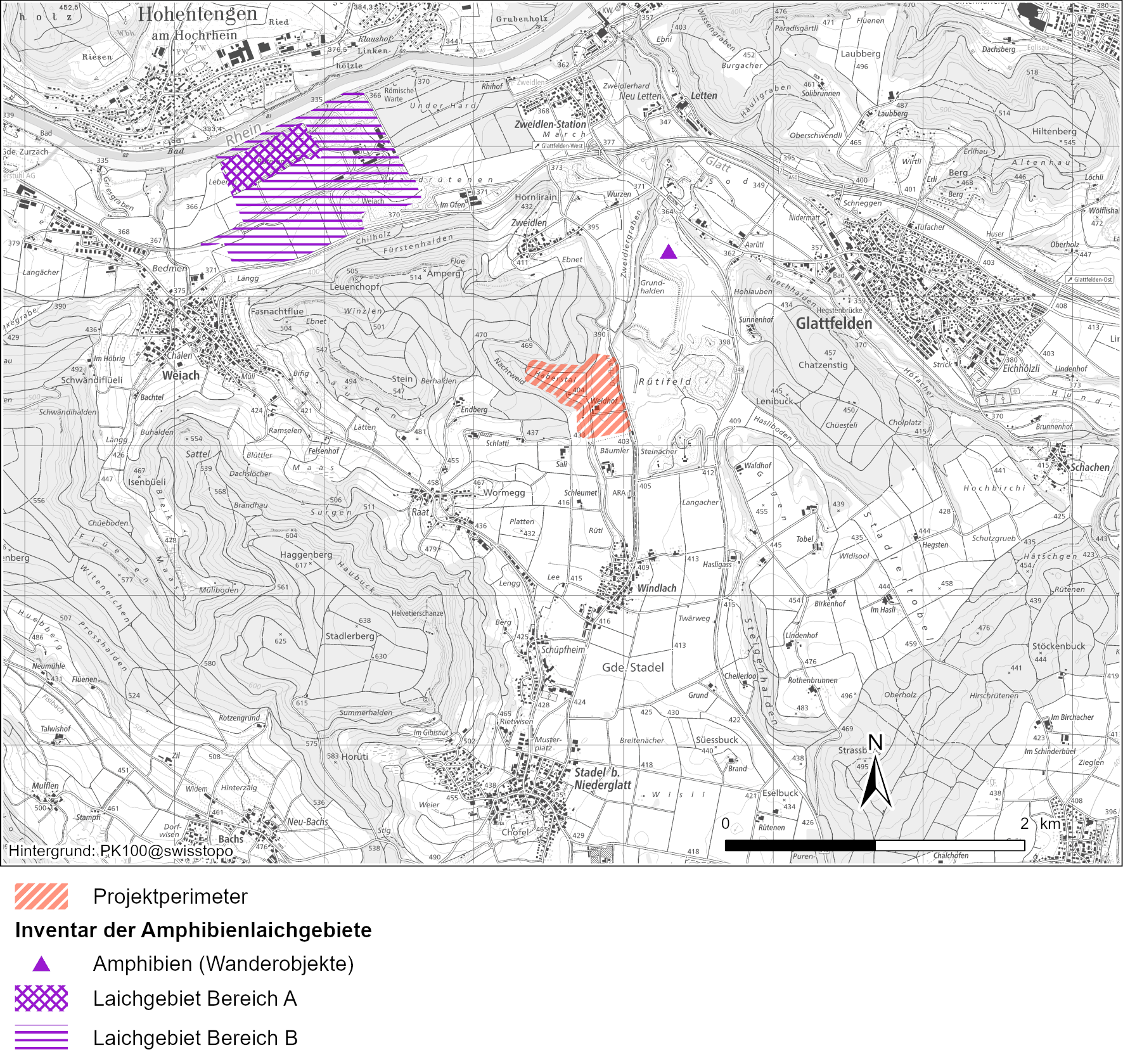

Amphibien

Im Norden der Kiesgrube Rütifeld (Mittlerboden) befindet sich ein Wanderobjekt des Bundesinventars der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung (ZH 306, BUWAL 2002b). Im Bereich der Kiesgruben Rüteren/Hardrütenen ist zudem im Bundesinventar ein ortsfestes Objekt (ZH953, BAFU 2017a; ca. 2.6 km entfernt) verzeichnet (vgl. Fig. 5‑19). Zwischen den beiden Objekten und dem Projektperimeter ist aufgrund der Distanz von ca. 1 km resp. 2.6 km sowie den zahlreichen Hindernissen (Strassen, Zäune) keine Amphibienwanderung zu erwarten.

Fig. 5‑19:Amphibienschutzgebiete von nationalem Interesse (GIS-ZH 2024)

Für den Projektperimeter relevant ist hingegen die Amphibienwanderung vom Waldgebiet im Haberstal zum Dorfbach am Ostrand des Projektperimeters sowie in die Kiesgrube Rütifeld (Kiesbiotop von regionaler Bedeutung resp. Gruben- und Ruderalbiotop gemäss Richtplan) rund 520 m östlich des Projektperimeters. Während sechs Begehungen zwischen Mai und Juni 2023 wurden die im Untersuchungsperimeter vorkommenden Amphibienarten und deren Fortpflanzungsgewässer kartiert (vgl. Beilage A3). Als Fortpflanzungsgewässer konnten der unverbaute Teil des Haberstalgrabens im Westen (Larven des Feuersalamanders), der Brunnentrog der Quellfassung Haberstal (vgl. Kap. 5.6.4; Grasfroschlaich) und ein kleiner Tümpel oberhalb der Quellfassung (Grasfroschlaich) bestimmt werden. Die Populationsgrösse wurde mittels Vollzugshilfe Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung und der Populationsgrössentabelle Amphibien der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (Karch) festgelegt (BUWAL 2002b, Karch 2019).

Im privaten, künstlich angelegten Gartenteich des Weidhofs wurden Seefrösche aufgenommen. Es handelt sich um eine eingeschleppte Art, welche nicht schützenswert ist und für die daher keine Schutzmassnahmen vorzunehmen sind. Der Teich wird mit dem Rückbau des Weidhofs (vor Baubeginn) aufgehoben.

Insgesamt wurden im Untersuchungsperimeter die Arten gemäss Tab. 5‑12 resp. Beilage A3 ermittelt:

Tab. 5‑12:Auflistung der angetroffenen Amphibienarten mit RL-Status und Populationsgrösse

|

Artname (Deutsch) |

Artname (Latein) |

RL Status |

Populationsgrösse |

Priorität |

|---|---|---|---|---|

|

Erdkröte |

Bufo bufo |

VU |

Mittel |

4 |

|

Grasfrosch |

Rana temporaria |

LC |

Gross |

- |

|

Gelbbauchunke |

Bombina variegata |

EN |

Mittel |

3 |

|

Wasserfrosch-Komplex |

Pelophylax sp. |

NT |

Klein |

- |

|

Seefrosch |

Pelophylax ridibundus |

NE |

Klein |

- |

|

Feuersalamander |

Salamandra salamandra |

VU |

Klein |

4 |

|

Bergmolch |

Triturus alpestris |

LC |

Klein |

- |

Reptilien

Im Haberstal wurden während der Monate Mai, Juni und September 2023 bei insgesamt drei Begehungen frühmorgens sowie bei warmen und sonnigen Bedingungen die vorhandenen Reptilienarten kartiert. Weiter wurden entlang des Dorfbachs, bei der Schnäggenhalden und am Waldrand des Girirain Bitumenwellbleche ausgelegt. Die Standorte waren gegen Osten und/oder Süden ausgerichtet und die Bleche dienten den Reptilien als Unterschlupf oder Sonnenplatz, wodurch diese einfacher erfasst und beobachtet werden konnten.

Entlang des Waldrands und im nördlichen Teil des Haberstals (Eingliederungssaum) konnten mehrere Vorkommen der Zauneidechse und der Blindschleiche kartiert werden. In der Schnäggenhalden oder entlang des Dorfbachs (Eingliederungssaum) wurden keine Reptilienvorkommen gefunden.

Die im Untersuchungsperimeter gefundenen Arten sind in Tab. 5‑13 sowie in der Beilage A4 aufgeführt:

Tab. 5‑13:Auflistung der angetroffenen Reptilienarten inkl. RL-Status und Priorität

|

Artname (Deutsch) |

Artname (Latein) |

RL Status |

Priorität |

|---|---|---|---|

|

Zauneidechse |

Lacerta agilis |

VU |

4 |

|

Blindschleiche |

Anguis fragilis |

LC |

- |

Der nördliche und westliche Waldrand sowie das Waldgebiet «Girirain» (Eingliederungssaum) gelten somit als Reptilienlebensräume und sind gemäss Art. 14 und Art. 20 Abs. 2 resp. Anhang 3 NHV geschützt. Bei Eingriffen in diese Biotope sind Schutz-, Wiederherstellungs- oder Ersatzmassnahmen nötig.

Bei der Zauneidechse handelt es sich um eine gefährdete Art, welche gemäss RL als «verletzlich» eingestuft ist. In der Liste der national prioritären Arten der Schweiz weist die Zauneidechse eine mässige Priorität Stufe 4 und eine geringe Verantwortung der Stufe 1 auf. Die Blindschleiche ist nicht gefährdet und in der Liste der national prioritären Arten nicht aufgeführt.

Tagfalter

Anlässlich der Begehungen im Untersuchungsperimeter wurden 21 Tagfalterarten festgestellt (vgl. Tab. 5‑14 und Beilage A6). Die Abundanz und Diversität an Tagfaltern war durchschnittlich, in einigen Gebieten aufgrund eines guten Angebots an Raupenfutter- und Nektarpflanzen jedoch überdurchschnittlich.

Am häufigsten festgestellt wurden typische Arten des Lebensraums «Fromentalwiesen» wie Grosses Ochsenauge und Kleiner Heufalter. Mit dem Kleinen Kohlweissling aber auch eine typische Art des Ackerlands vorhanden. Folgende potenziell gefährdete Arten der RL wurden im Untersuchungsperimeter nachgewiesen (vgl. Tab. 5‑14).

Tab. 5‑14:Auflistung der angetroffenen Tagfalterarten inkl. RL-Status

|

Artname (Deutsch) |

Artname (Latein) |

RL Status |

Anzahl Nachweise |

|---|---|---|---|

|

Kurzschwänziger Bläuling |

Cupido argiades |

NT |

wenige (2 – 4) |

|

Gewöhnliches Widderchen |

Zygaena filipendulae |

NT |

verbreitet (5 – 10) |

Mit dem Rotklee und dem Hornklee wurden wichtige Raupenfutterpflanzen dieser Arten nachgewiesen, womit die Fortpflanzung der genannten Arten im Untersuchungsperimeter möglich ist.

Heuschrecken

Anlässlich der Begehungen wurden im Untersuchungsperimeter 14 Heuschreckenarten festgestellt (siehe Artenliste in der Beilage A6). Die Artenzahl Heuschrecken war im Hinblick auf die festgestellten Lebensraumtypen durchschnittlich, wobei die Abundanz aufgrund der Verbreitung von eher anspruchslosen Arten wie Gemeiner Grashüpfer, Nachtigall-Grashüpfer, Brauner Grashüpfer, Rote Keulenschrecke und Waldgrille stellenweise hoch ist. Folgende gefährdeten und potenziell gefährdeten Arten der RL wurden im Untersuchungsperimeter festgestellt (vgl. Tab. 5‑15):

Tab. 5‑15:Auflistung der angetroffenen Heuschreckenarten inkl. RL-Status.

|

Artname (Deutsch) |

Artname (Latein) |

RL Status |

Anzahl Nachweise |

|---|---|---|---|

|

Zweifarbige Beissschrecke |

Metrioptera bicolor |

VU |

8 (stridulierend) |

|

Grosse Schiefkopfschrecke |

Ruspolia nitidula |

NT |

1 (Sichtung) |

|

Westliche Beissschrecke |

Platycleis albopunctata albopunctata |

NT |

8 (stridulierend) |

Sämtliche der oben aufgeführten RL-Arten wurden im Gebiet Schnäggenhalden sowie in der Fromentalwiese am Hangfuss der Schnäggenhalden, d.h. im Eingliederungssaum nachgewiesen.

Libellen

Anlässlich der Begehungen wurden im Untersuchungsperimeter 10 Libellenarten festgestellt (vgl. Beilage A6). Die Libellenaufnahmen wurden koordiniert mit den Tagfalter- und Heuschreckenaufnahmen durchgeführt.

Als Fortpflanzungsgewässer für die nachgewiesenen Libellen dienen insbesondere stille Wasserbereiche im Dorfbach (Aufstaubereich des Bibers) sowie im Haberstalgraben. Libellen sind während ihrer Reifephase sehr mobil und halten sich gerne auch weit abseits der Fortpflanzungsgewässer auf. Daher ist anzunehmen, dass sich nicht alle nachgewiesenen Arten im Untersuchungsgebiet auch fortpflanzen.

An den Begehungen wurden keine potenziell gefährdeten oder gefährdeten RL-Arten (Status NT oder höher), keine nach NHV geschützten Arten sowie keine prioritären Libellenarten festgestellt, womit keine artspezifischen Massnahmen erforderlich sind.

Xylobionte Käfer

Für den UVB 1. Stufe wurde eine Ersteinschätzung der Waldlebensräume im Bereich des Haberstals durchgeführt (Eingliederungssaum) und auf ihre potenzielle Eignung als Habitat für xylobionte Käfer beurteilt. Zudem wurde der Totholzanteil untersucht und dokumentiert (Frei 2024 und Beilage A7).

Aufgrund der unterschiedlichen Waldgesellschaften und Zusammensetzungen der Baumarten wurden die vom Vorhaben tangierten Waldflächen im Eingliederungssaum in die Teilflächen «Haberstal Nord» (Girirain, vgl. Fig. 3‑1) und «Haberstal West Süd» (Nachtweid und Salirain) unterteilt.

-

Teilfläche Haberstal Nord: vorwiegend dichte, gepflanzte Bestände von Fichten, Waldföhren und Buchen, wirtschaftlich genutzt. Nur wenig Totholz. Einige kleinere Bäume sind aufgrund des Konkurrenzdrucks abgestorben und werden voraussichtlich geerntet. Zudem befindet sich auf der ganzen Fläche verteilt dünnes Nadelholz-Astmaterial.

-

Teilfläche Haberstal West Süd: Lückige, relativ vitale Bewaldung. Angebot an Totholz eher gering (z.B. Wipfel einiger Buchen, abgestorbene Holundergebüsche). Für blütensuchende xylobionte Käfer wie den Rothalsbock (LC, nicht gefährdet) ist das Blütenangebot durch Zwergholunder und Disteln entlang der westlichen Waldränder grundsätzlich vorhanden.

Grundsätzlich weisen die Waldflächen rund um den Haberstal zu wenige alte und/oder dicke Bäume resp. Totholzstrukturen als Habitate auf. Es sind somit keine seltenen und geschützten Arten zu erwarten.

Wildbienen

Im und um den Projektperimeter wurde eine Ersteinschätzung der Lebensräume für Wildbienen durchgeführt und die Flächen bzgl. ihrer Eignung als Habitat untersucht und dokumentiert (Sedivy 2024 und Beilage A8).

Ein Grossteil der Flächen im Projektperimeter ist aufgrund der dichten Bewaldung und der intensiv bewirtschafteten Wiesen und Feldern als Lebensraum für Wildbienen vermutlich uninteressant.

Die östlich angrenzende Kiesgrube Rütifeld wurde im Jahr 2020 auf Wildbienenvielfalt untersucht. Insgesamt konnten im Rütifeld über 130 verschiedene Arten festgestellt werden, wobei gemäss RL-Status davon 6 Arten als verletzlich (VU), 8 Arten als potenziell gefährdet (NT) und 118 Arten als nicht gefährdet (LC) klassiert sind. Aufgrund der Nähe des Projektperimeters zur Kiesgrube Rütifeld sind daher auch Wildbienenvorkommen in den blütenreichen Randgebieten, in den Extensivwiesen entlang der Waldränder des Haberstals sowie entlang des Dorfbachs (Eingliederungssaum) möglich. Die in diesen Flächen vorhandenen Bestände von Feld-Wittwenblumen, Wiesen-Flockenblumen, Rotklee und Kohldisteln bieten aufgrund des Pollen- und Nektarangebots geeignete Futterplätze als Nahrungsgrundlage für Wildbienen (vgl. Beilage A8).

Mollusken

Im und um den Projektperimeter wurde zudem eine Ersteinschätzung der Lebensräume für gefährdete Molluskenarten durchgeführt und die Flächen bzgl. ihrer Eignung als Habitat untersucht und dokumentiert (Müller 2024 und Beilage A9). Die Einschätzung erfolgte aufgrund der Lebensraumkartierungen (vgl. Tab. 5‑7) und den Gegebenheiten vor Ort. Insbesondere die Waldflächen um den Haberstal sowie die bestockten Flächen entlang des Dorfbachs (Eingliederungssaum) eignen sich aufgrund der angetroffenen Verhältnisse grundsätzlich als Lebensraum für gefährdete Molluskenarten (vgl. Beilage A9). In den restlichen Bereichen sind keine gefährdeten Arten zu erwarten.