3. Standort und Umgebung (NTB 24-05)

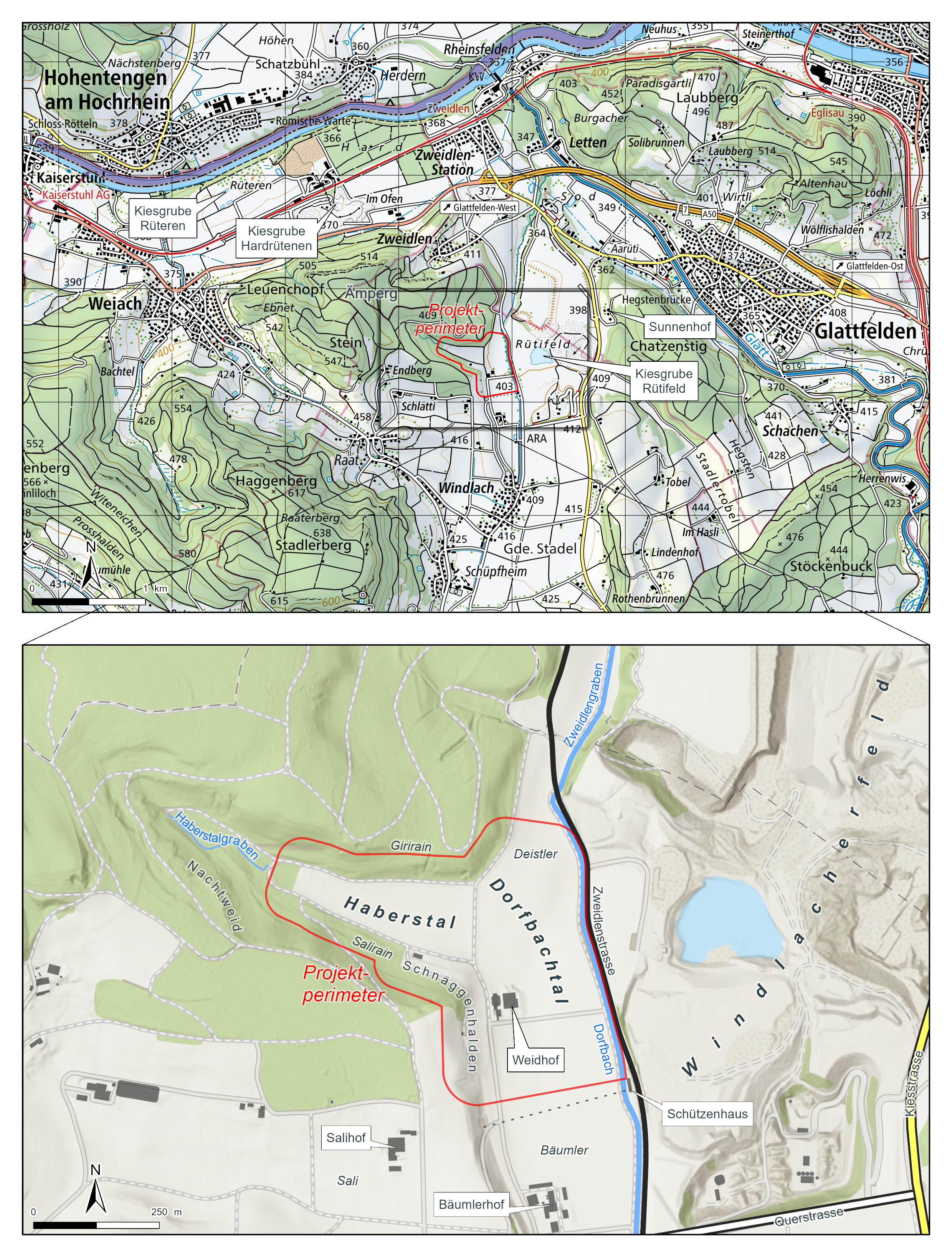

Der OFA-Standort Haberstal befindet sich im Zürcher Unterland zwischen den Ortschaften Weiach, Zweidlen, Zweidlen-Station und Glattfelden im Norden sowie der Ortschaft Stadel mit deren Ortsteilen Windlach und Raat im Süden (vgl. Fig. 3‑1). Der Projektperimeter der OFA liegt am Westrand des breiten, Nord-Süd verlaufenden Tals «Windlacherfeld», welches sich zwischen Stadel, Windlach und Zweidlen-Station erstreckt. Das Windlacherfeld ist durch die vier Molasseerhebungen Ämperg (514 m ü. M. im Westen), Stadlerberg (638 m ü. M. im Südwesten), Strassberg (495 m ü. M. im Südosten) und Chatzenstig (455 m ü. M. im Nordosten) umgeben (vgl. Fig. 3‑1). Alle vier Erhebungen sind mit ausgedehnten Wäldern bestockt und umrahmen die Talebene, welche durch die landwirtschaftliche Nutzung sowie den Kiesabbau (Kiesgruben Rütifeld / Windlach und Hardrütenen und Rüteren / Weiach) geprägt ist. Die Gewässer Haberstalgraben und Dorfbach entwässern den Projektperimeter nach Nordosten in die Glatt, welche bei Rheinsfelden (Gemeinde Glattfelden) dem Rhein zufliesst. Der Rhein verläuft rund 2.4 km nördlich des Projektperimeters von Osten nach Westen.

Der Projektperimeter besteht aus den zwei Fluren Deistler und Bäumler im Dorfbachtal und dem namensgebenden Haberstal. Der Haberstal wird auf drei Seiten von Wald umrahmt (Flure Nachtweid, Salirain und Girirain) und öffnet sich nach Osten ins Dorfbachtal. Das Dorfbachtal, welches sich gegen Norden zum Zweidlergraben verengt, ist im Osten durch den Dorfbach abgegrenzt (vgl. Fig. 3‑1). In der Umgebung des Haberstals sind verschiedene Landwirtschaftsbetriebe vorhanden. Es sind dies der Weidhof im Projektperimeter, der Bäumlerhof im Süden, der Salihof im Südwesten sowie der Sunnehof an der östlichen Talflanke des Windlacherfelds.

Der Projektperimeter ist heute über mehrere Strassen erschlossen (vgl. Fig. 3‑1 und Fig. 4‑7): Zwischen Zweidlen und Windlach verläuft die Zweidlenstrasse. Südlich der Kiesgrube Rütifeld verläuft die Querstrasse in ost-westlicher Richtung, welche das Gebiet an die im Osten des Windlacherfelds verlaufende Kiesstrasse (Regionale Verbindungsstrasse RVS 348) anbindet. Zwischen Weiach und Glattfelden verläuft zudem die Glattfelderstasse (Hauptverkehrsstrasse HVS 7), welche auf Höhe von Zweidlen-Station in die Autobahn A 50 übergeht.

Fig. 3‑1:Übersichtskarte der Umgebung um den Projektperimeter der OFA

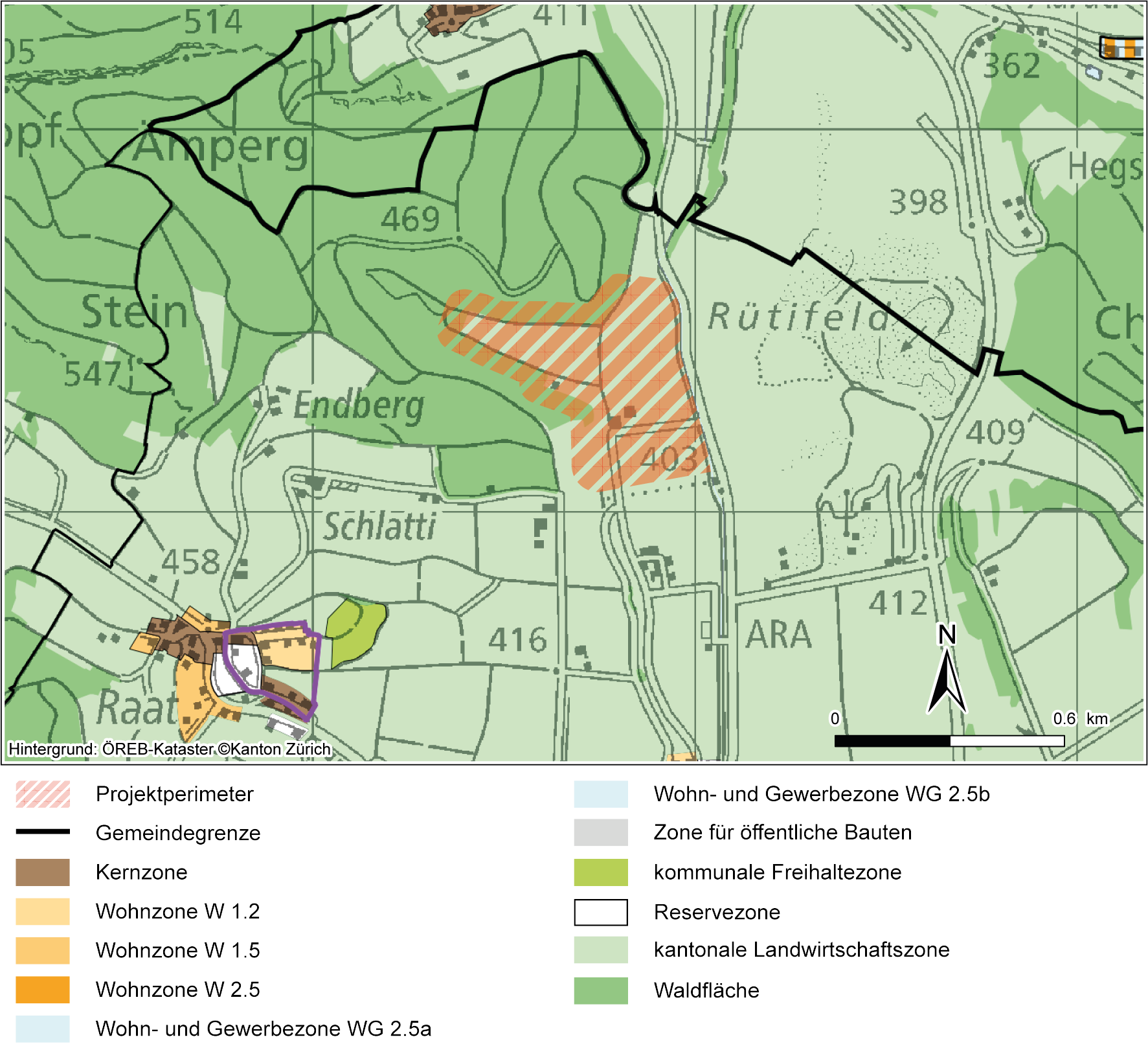

Gemäss Zonenplan der Gemeinde Stadel (Gemeinde Stadel 2010) befindet sich der Projektperimeter grösstenteils in der Landwirtschaftszone (vgl. Fig. 3‑2) und tangiert im Bereich des Haberstals randlich Waldflächen (vgl. Kap. 5.15).

Fig. 3‑2:Nutzungsplanung im Bereich des Projektperimeters (Kantonsrat Zürich 2024)

Das Thema Naturgefahren wird zusammenfassend im Sicherheitsbericht (Kap. 3.3, Nagra 2025d) und detailliert im zugehörigen Referenzbericht (Kap. 2.4 und 2.5, Nagra 2024b) für bis zu 10'000-jährliche Ereignisse behandelt und durch das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) begutachtet, weswegen nachfolgend nur summarische Ergebnisse genannt werden. Weiter wurde eine Erdbebengefährdungsanalyse verfasst (Nagra 2024i). Die Beurteilung der Analyse sowie der Erdbebenauslegung von Bauten und Anlagen erfolgen durch das ENSI.

Hochwasserereignisse durch grosse, nahegelegene Fliessgewässer sind für den Standort Haberstal irrelevant, da die Flüsse Glatt und Rhein ausserhalb des topografischen Einflussbereichs liegen. Extern ausgelöste Überflutungen im Projektperimeter können somit ausschliesslich infolge von lokalen Starkniederschlägen und den dadurch ausgelösten Oberflächenabflüssen im Einzugsgebiet des Projektperimeters auftreten. Infolge dieser Ereignisse führt laut ARGE Holinger-Geotest (2012) ein 100-jährliches Hochwasserereignis im Dorfbach zu einem Spitzenabfluss (HQ100) von etwa 11 m³/s. Oberflächenabflüsse, die durch Starkniederschläge mit einer Wiederkehrperiode von 10'000 Jahren verursacht werden, werden in Nagra (2024d) analysiert. Unabhängig von der Wiederkehrperiode zeigen die Analysen, dass Oberflächenabflüsse in Geländemulden zurückgehalten oder aufgrund der Topografie durch die Talebene des Dorfbachs abgeleitet werden können. Falls erforderlich, lassen sich diese Abflüsse zusätzlich mit geeigneten Massnahmen beherrschen, sodass keine Gefährdung im Projektperimeter entsteht.

Das Auftreten von gravitativen Ereignissen in Form von flachgründigen, kleinräumigen, spontanen Rutschungen oder kleinräumige Hangmuren kann gemäss Nagra (2024d) aufgrund der Geologie am Standort Haberstal nicht vollständig ausgeschlossen werden, insbesondere im Zusammenhang mit extremen Niederschlagsereignissen. Diese Gefahren können jedoch mit geeigneten Massnahmen beherrscht werden. Gefahren durch permanente und mittel- resp. tiefgründige Rutschungen, Steinschlag, Fels- oder gar Bergstürze können hingegen ausgeschlossen werden. Weiter wurde eine Erdbebengefährdungsanalyse verfasst (Nagra 2024i). Die Beurteilung der Analyse sowie der Erdbebenauslegung von Bauten und Anlagen erfolgen durch das ENSI.

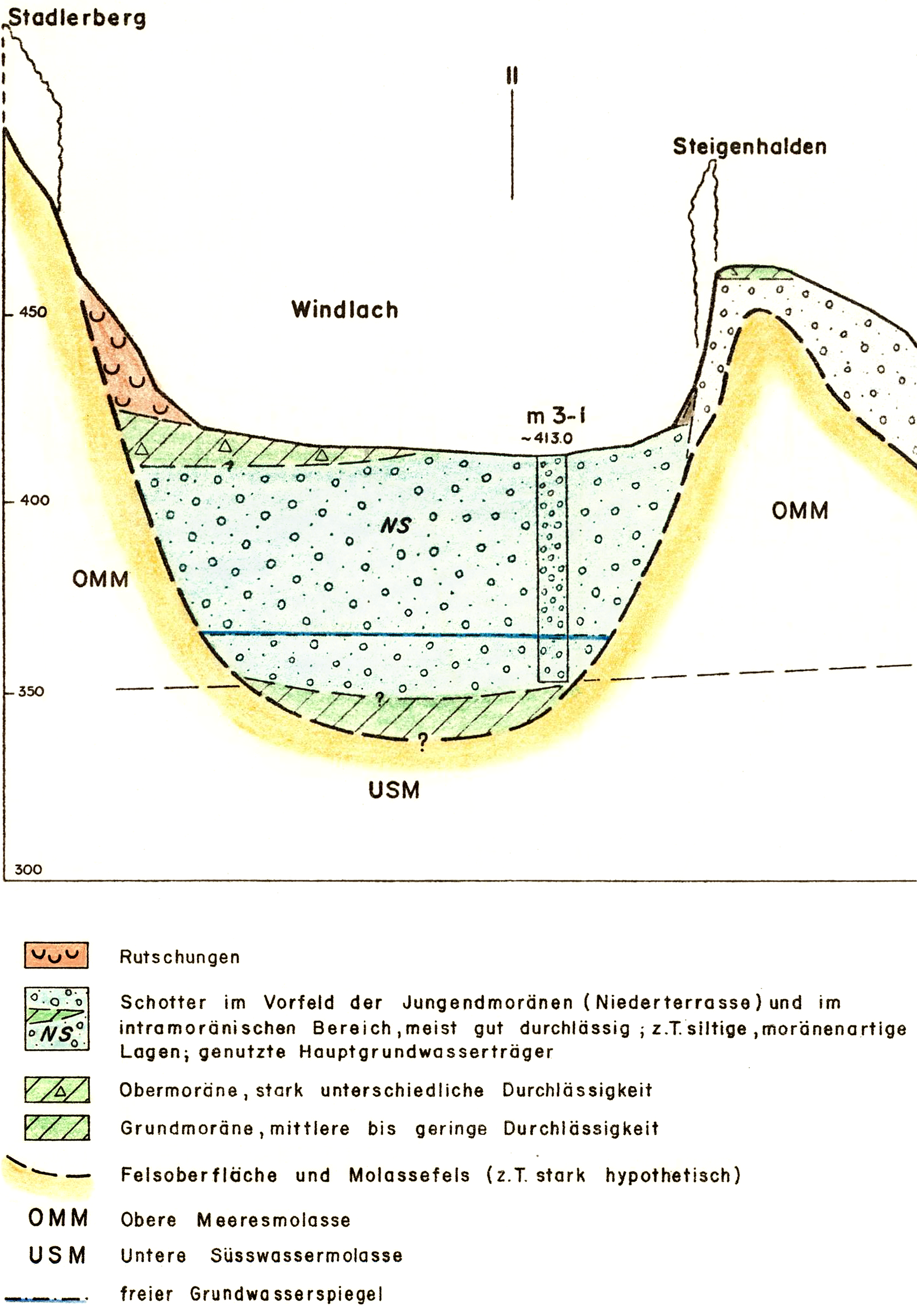

Gletschervorstösse haben im Windlacherfeld eine Rinne in den Molassefels erodiert (vgl. Fig. 3‑3). Die Felsrinne vereinigt sich in nördlicher Richtung (talabwärts) nach einer Steilstufe mit dem Glattal. Im Zuge der letzten Eiszeit (Birrfeld-Kaltzeit) wurde an der Rinnenbasis eine Grundmoräne abgelagert und die Rinne mit mächtigen sandig-kiesigen fluvioglazialen Schottern (sog. Niederterrassenschotter) verfüllt (Graf 2009). An der Oberfläche sind geringmächtige Überschwemmungsablagerungen, bestehend aus sandigem bis teils schwach tonigem Silt vorhanden (Dr. von Moos AG 1976). Die Mächtigkeit der Überschwemmungsablagerungen (Deckschicht) variiert örtlich stark und die Schicht keilt gegen Norden vermutlich vollständig aus (Eisenlohr & Müller 2016).

Die Niederterrassenschotter bilden einen ausgedehnten, hydraulisch über weite Bereiche sehr gut durchlässigen Lockergesteinsgrundwasserleiter (vgl. Fig. 5‑4). Seit mehreren Jahrzehnten werden die kiesigen Lockergesteine in nahegelegenen Kiesgruben (z.B. Rütifeld, vgl. Fig. 3‑1) abgebaut. Die unter den Niederterrassenschottern des Windlacherfelds liegende Grundmoräne resp. Obere Meeresmolasse (OMM) sowie die Untere Süsswassermolasse (USM) sind vergleichsweise wenig durchlässig und wirken als Grundwasserstauer (Aquitard). Die porösen Sandsteine der OMM können allerdings in beschränktem Masse Wasser führen, weshalb die OMM im Kanton Zürich als Festgesteinsaquifer betrachtet wird.

Im Rahmen von Grundwasseruntersuchungen im unteren Glattal wurden im Windlacherfeld diverse Bohrungen abgeteuft (Dr. von Moos AG 1976). Die Bohrung G1 südlich der Kiesgrube Rütifeld (vgl. Fig. 5‑4) wurde zu einer Grundwassermessstelle ausgebaut und wird seit 1983 als kantonaler Pegel G1 zur langfristigen Grundwasserüberwachung genutzt. Die Bohrung wurde im Bereich der vermuteten grössten Rinnentiefe im Windlacherfeld abgeteuft (vgl. Felsisohypsen gemäss GIS-ZH 2024). Aus dieser Bohrung ist bekannt, dass die Moräne lokal ab ca. 61 m u.T. ansteht. Die USM folgt in einer Tiefe von 81 m u.T. (auf ca. Kote 325 m ü. M.). Die Bohrung m 3-1 (Grundwasserfassung Twerweg, vgl. Fig. 3‑3 resp. Fig. 5‑6) endet in 60.8 m u.T., ohne die Felsoberfläche erreicht zu haben und erschliesst dabei rund 16 m wassergesättigte Schotter.

Die Felslage im Dorfbachtal, am westlichen Rand des Windlacherfelds, liegt vermutlich höher als die Felslage des Windlacherfelds. Der Verlauf der Felsoberfläche ist noch zu ermitteln (vgl. Kap. 5.6.4.1).

Eine Beschreibung der geologischen Abfolge bis auf Lagerebene des gTL ist in den nachfolgenden Berichten zu finden: Nagra 2024c, Nagra 2025d.

Fig. 3‑3:Ausschnitt aus dem Querprofil (überhöhte Darstellung) durch die Felsrinne des Windlacherfelds zwischen Stadlerberg im Westen und Steigenhalden im Osten (Dr. von Moos AG 1976)

Der Untersuchungsperimeter für die Beurteilung der Umweltauswirkungen sowie die für den UVB 1. Stufe durchgeführten Felduntersuchungen (vgl. Beilagen A) umfassen den definierten Projektperimeter (vgl. Kap. 4.1.1), die unmittelbare Umgebung im Wald sowie die angrenzenden Landwirtschaftsflächen. Bei bestimmten Umweltbereichen sind über den Projektperimeter hinausreichende Auswirkungen zu erwarten. Für diese Umweltbereiche wird der Untersuchungsperimeter so weit gefasst, dass auch diese Auswirkungen berücksichtigt werden. Die jeweiligen Untersuchungsperimeter sind pro Umweltbereich definiert und werden jeweils im Kapitel «Ist- und Ausgangszustand» beschrieben. Folgende Umweltbereiche berücksichtigen über den Projektperimeter hinausreichende Untersuchungsperimeter:

-

Luft, Lärm (vgl. Kap. 5.2 und 5.3): Angrenzende Gebiete, welche durch den projektinduzierten Verkehr tangiert werden (vgl. Kap. 4.4.2) und aufgrund des Verkehrs relevante Umweltauswirkungen zu erwarten sind, werden miteinbezogen.

-

Im Umweltbereich Natur (Flora, Fauna, Lebensräume, vgl. Kap. 5.16) werden die Umweltauswirkungen auch im Hinblick auf die übergeordnete Vernetzung analysiert (z.B. Wildtierkorridore, Amphibienwanderung zwischen Winterquartiere im Wald und deren Laichgewässern).

-

Im Umweltbereich Oberflächengewässer (vgl. Kap. 5.7) werden auch Auswirkungen auf angrenzende Gebiete des Projektperimeters behandelt, soweit diese relevant sind.

-

Grundwasser (vgl. Kap. 5.6): Durch das Vorhaben kann eine Beeinflussung der Grundwasserqualität/-quantität im Abstrombereich stattfinden, welche ggf. eine Veränderung des Speichervolumens und der Durchflusskapazität des Grundwasserleiters zur Folge hat. Daher wird der Abstrombereich des Projektperimeters ebenfalls berücksichtigt.

-

Landschaft (inkl. Ortsbild, Erholung und Lichtemissionen, vgl. Kap. 5.17): Es werden auch die Bereiche, von welchen der Projektperimeter gut einsehbar ist (Sichtachsen, Fern-, Mittel-, und Nahbereich), in die Untersuchungen miteinbezogen.

Die für die Felduntersuchungen der verschiedenen Umweltbereiche definierten Untersuchungsperimeter sind in den Beilagen A ersichtlich.

Bei der Beurteilung der Umweltbereiche wird vom Ist-Zustand im Jahr 2024 ausgegangen. Die Feldaufnahmen für die Beschreibung des Ist-Zustands erfolgten im Jahr 2023. Sofern nicht anders beschrieben, werden zwischen dem Ist-Zustand und dem Ausgangszustand vor Baubeginn keine nennenswerten Veränderungen erwartet. Für den UVB 2. Stufe resp. das Baubewilligungsverfahren sind Veränderungen und deren allfälliger Einfluss auf die Beurteilung der Umweltverträglichkeit festzustellen und entsprechend zu bewerten.

Gemäss UVP-Handbuch (BAFU 2009) ist der aktive Projektzeitraum zu bewerten. Dieser beginnt mit der Erschliessung und Vorbereitung des Projektperimeters. Für den UVB wird davon ausgegangen, dass die im Projektperimeter vorhandenen Bauten (u. a. Weidhof, vgl. Kap. 5.12.4) bis dahin rückgebaut sind. Gleichzeitig soll auch die altlastenrechtliche Sanierung des Zielhangs der Schiessanlage Stadel-Windlach erfolgt sein (vgl. Kap. 5.11.4). Der aktive Projektzeitraum endet mit der kernrechtlichen Stilllegung der strahlenschutzrechtlich überwachten Bauten und Anlagen an der Oberfläche, welche nach dem Abschluss der Einlagerung erfolgt. Nach aktueller Planung ist mit einer Stilllegung im Jahr 2075 zu rechnen (vgl. Kap. 4.2.1 und Nagra 2025e). Sie ist bewilligungspflichtig und erfordert eine separate UVP (Art. 45 Bst. i KEV).

Der Verschluss der Untertaganlagen (UTA) erfolgt nach Abschluss der Beobachtungsphase (ca. im Jahr 2130, vgl. Kap. 4.2.1 und Nagra 2025e). Damit wird das gTL in einen passiven Zustand versetzt und befindet sich in der sog. Nachverschlussphase. Entsprechende Sicherheitsbetrachtungen sind Gegenstand des Sicherheitsberichts sowie des Berichts zur Langzeitsicherheit (Nagra 2025d, Nagra 2024e). Einzige UVB-relevante Auswirkung des verschlossenen gTL sind die Wärmeemissionen der Abfälle, welche Auswirkungen auf den Umweltbereich Grundwasser haben (vgl. Kap 5.6.5.2).

Mit dem Verschluss des Gesamtlagers können die OFA und somit alle Bauten und Anlagen an der Oberfläche rückgebaut oder – sofern möglich – anderweitig weitergenutzt werden. Aufgrund des langen Zeithorizonts von rund 100 Jahren wird die Definition einer Nachnutzung zum jetzigen Zeitpunkt als nicht sinnvoll erachtet. Sie soll im Rahmen des Stilllegungsverfahrens im Dialog mit den Stakeholdern ausgearbeitet werden.

Für das Projektverständnis wird im Kap. 4.2.2 der gesamte Ablauf beschrieben und zeitlich eingeordnet. Es wird konservativ von einem Rückbau der OFA ausgegangen.