4. Vorhaben (NTB 24-05)

Die mit der Rahmenbewilligung zu treffenden Festlegungen für das gTL sind in Art. 14 KEG vorgegeben. Sie geben den Rahmen für die weitere Projektentwicklung vor und sind im Sicherheitsbericht (Kap. 2, Nagra 2025d) begründet. Alle weiteren Festlegungen erfolgen im Rahmen des Bewilligungsverfahrens nach KEG (2003).

Für die erforderliche Plausibilisierung von Machbarkeit und Sicherheit des Tiefenlagers im RBG ist eine exemplarische Umsetzung der Gesamtanlage des gTL erforderlich. Diese ist im Bericht «Anlagen- und Betriebskonzept für das geologische Tiefenlager» (Kap. 3, Nagra 2024a) dargelegt.

Ausgehend von den mit der Rahmenbewilligung zu treffenden Festlegungen und der exemplarischen Umsetzung wurden umwelt- und raumplanerisch relevante Angaben ergänzt, sodass das Projekt nach dem Stand der Erfahrung sowie der Wissenschaft und Technik entwickelt werden kann und gleichzeitig eine Bewertung des Vorhabens bezüglich Umwelt und Raumplanung ermöglicht wird. Die so ergänzte Vorhabensbeschreibung spannt einen ausreichend grossen Rahmen für die weitere Projektentwicklung und stellt sicher, dass das der Kernenergiegesetzgebung zugrunde liegende Optimierungsgebot keine wesentlichen umweltrelevanten resp. raumplanerischen Änderungen zur Folge hat, die über den im UVB 1. Stufe resp. den BAR bewerteten Rahmen hinausgehen.

Die Ergänzungen umfassen im Wesentlichen:

-

Angaben zum Bau und Betrieb des gTL (Beschreibung der Realisierungsphasen)

-

Angaben zur Materialbewirtschaftung (Mengenabschätzung, zeitliche Entwicklung)

-

Angaben zur Erschliessung und Ver-/Entsorgung

In diesem UVB ist mit «Vorhaben» immer dieser für UVB und BAR entwickelte Vorhabensbeschrieb gemeint. Anhand dieser Angaben werden die Auswirkungen auf Umwelt-, Natur- und Heimatschutz sowie Raumplanung beurteilt (Art. 13 Abs. 1 KEG).

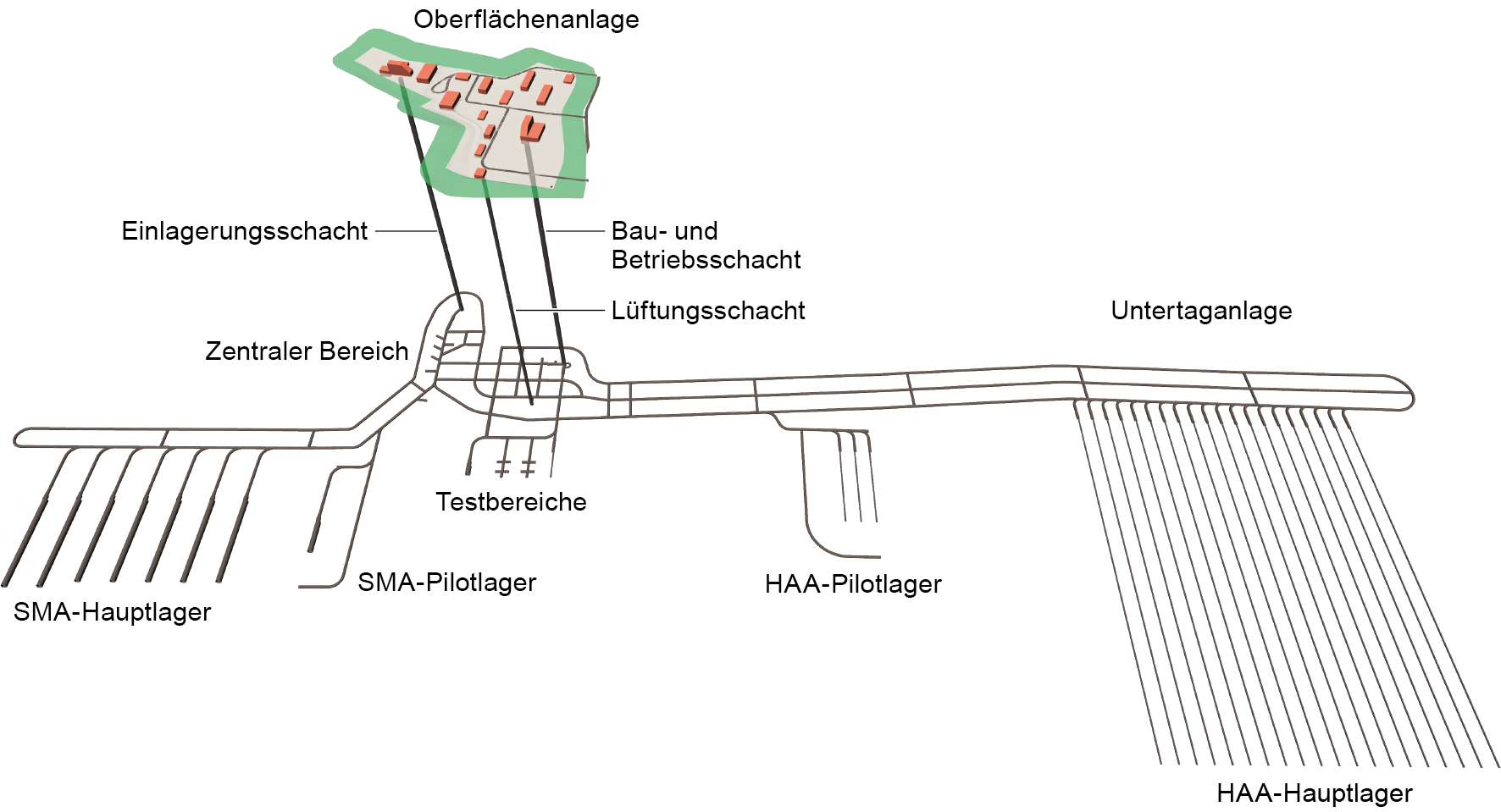

Die Gesamtanlage des gTL besteht aus OFA und UTA (vgl. Fig. 4‑1). Die radioaktiven Abfälle werden in der OFA angeliefert, in den untertägigen Lagerfeldern eingelagert und die UTA verschlossen. Die OFA dient dem Bau und der Versorgung der UTA. Beide stellen somit gemeinsam die Funktionen zur Tiefenlagerung der radioaktiven Abfälle bereit und sind mit Zugangsbauwerken miteinander verbunden. Fig. 4‑1 zeigt exemplarisch drei Schächte als Zugangsbauwerke, es sind aber auch andere Konfigurationen, z. B. eine Rampe und zwei Schächte, möglich.

Fig. 4‑1:Exemplarische Umsetzung (Nagra 2024a) des geologischen Tiefenlagers

Die Erschliessung erfolgt über drei Schächte, die Lagerebene befindet sich mittig im Opalinuston zwischen ca. 800 und 930 m Tiefe. SMA – schwach- und mittelaktive Abfälle, HAA – hochaktive Abfälle.

Mit der Rahmenbewilligung wird der Projektprojektperimeter der OFA festgelegt (vgl. Kap. 4.1.1). Zudem werden als wichtigste Bauten der OFA die Schachtkopfanlagen und die Bereitstellungshalle mit ungefähren Grössen und Lage auf dem Anlagenperimeter definiert (Nagra 2025d). Im Kontext UVB ist die angegebene Höhe der Schachtkopfanlagen von bis zu 45 m über Terrain relevant. Diese sind die höchsten Bauwerke auf der OFA.

Die untertägigen Lagerfelder werden innerhalb des festgelegten vorläufigen Schutzbereichs (Nagra 2025d) angeordnet. Für den UVB sind die Ausbruch- und Ausbauvolumen (vgl. Kap. 4.3) sowie die Grundwasserverhältnisse in tieferen Aquiferen (vgl. Kap. 5.6) von Bedeutung.

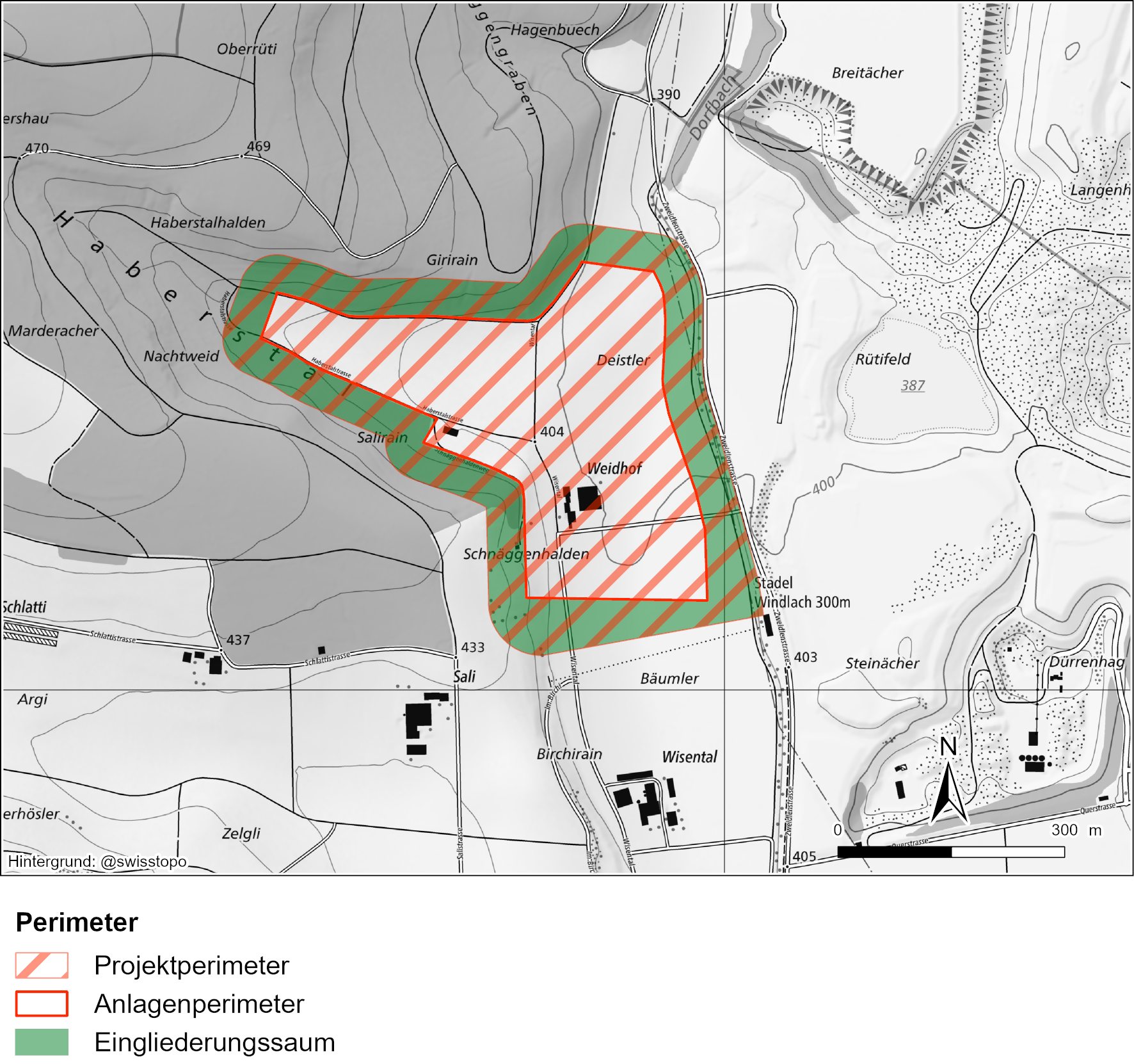

Der Projektperimeter setzt sich aus Anlagenperimeter und Eingliederungssaum zusammen (vgl. Fig. 4‑2). Die erforderliche Fläche des Anlagenperimeters ergibt sich aus den Anforderungen an die Anlage, die des Eingliederungssaums aus den Anforderungen von Sicherheit, Sicherung und landschaftlicher Eingliederung (Anhang C in Nagra 2025a).

Fig. 4‑2:Der Projektperimeter am Standort Haberstal mit Anlagenperimeter und Eingliederungssaum (Nagra 2025d)

Der Projektperimeter umfasst heutige Landwirtschafts- und Waldflächen (vgl. Fig. 3‑2). Er ist von Osten via die Zweidlenstrasse resp. die Zufahrtsstrasse zum Weidhof erschlossen und über eine Plattenbrücke über den östlich angrenzenden Dorfbach (vgl. Fig. 3‑1) erreichbar. Der Weidhof wird vor Baubeginn der OFA rückgebaut (vgl. Kap. 3.5.2).

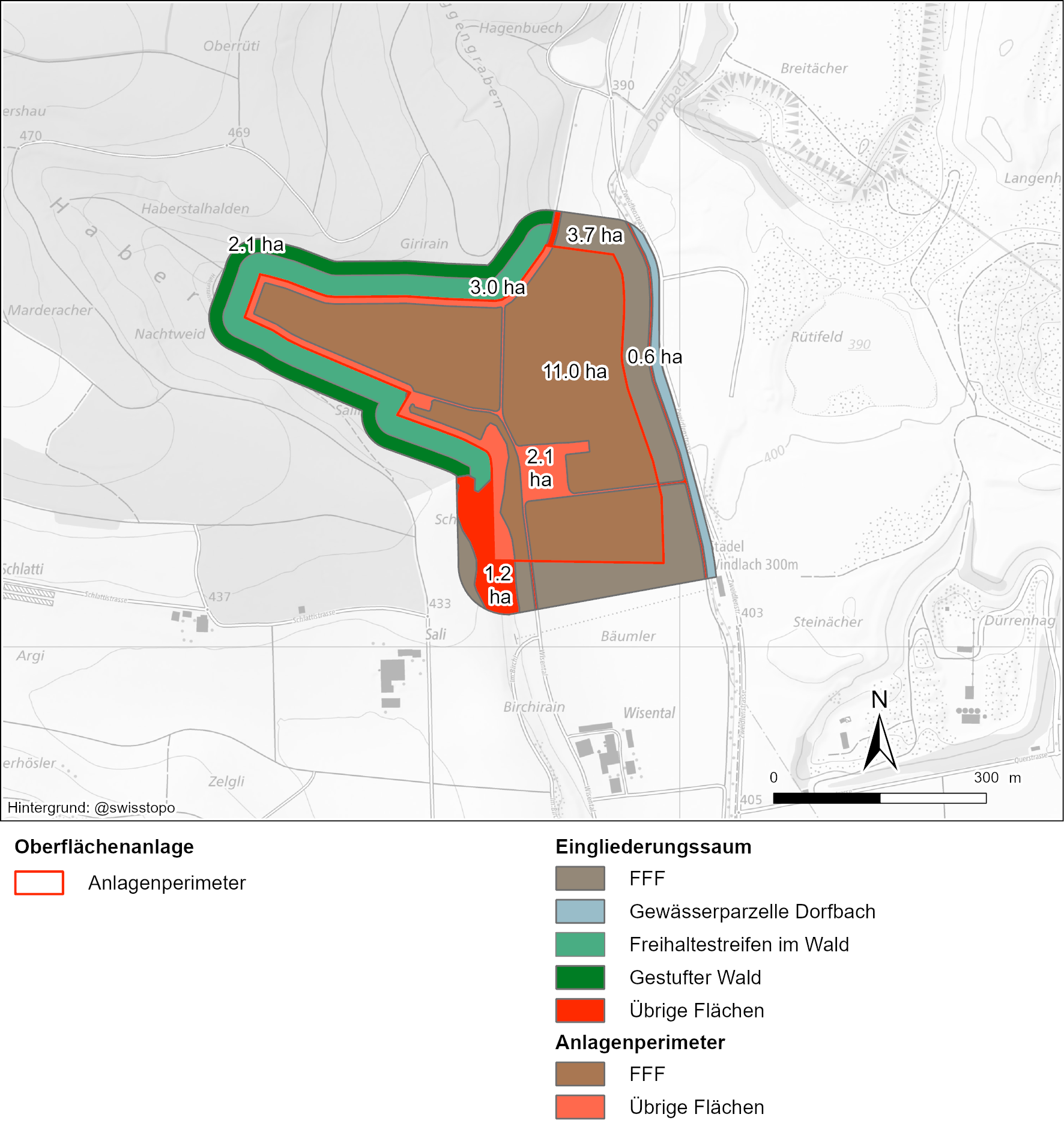

Fig. 3‑2 zeigt die heutige Landnutzung im Projektperimeter, Tab. 4‑1 summiert die zugehörigen Flächen. Der Anlagenperimeter besteht weitgehend aus landwirtschaftlichen Flächen, wovon der Grossteil (ca. 82% resp. 11 ha) aus Fruchtfolgeflächen (FFF) besteht. Die Waldflächen und die Gewässerparzelle des Dorfbachs werden nur vom Eingliederungssaum tangiert.

Fig. 4‑3:Heutige Landnutzung im Projektperimeter

Unter «übrige Flächen» fallen landwirtschaftliche Flächen ohne FFF-Qualität, Siedlungsflächen, Wege und Strassen.

Tab. 4‑1:Grössen und Flächentypen des Projektperimeters und seiner Teilflächen

|

Flächentyp |

Teilfläche Anlagenperimeter |

Teilfläche Eingliederungssaum |

Gesamtfläche Projektperimeter |

|---|---|---|---|

|

FFF |

11.0 ha |

3.7 ha |

14.7 ha |

|

Wald, Freihaltung |

- |

3.0 ha |

3.0 ha |

|

Wald, gestuft |

- |

2.1 ha |

2.1 ha |

|

Übrige Flächen |

2.1 ha |

1.8 ha1 |

3.9 ha |

|

Gesamtfläche |

13.1 ha |

10.6 ha |

23.7 ha |

inkl. Gewässerparzelle Dorfbach ↩

Im Anlagenperimeter werden die Bauten und Anlagen der OFA erstellt. Der Anlagenperimeter wird im Norden durch einen Wildtierkorridor (WTK; vgl. Fig. 5‑18) und im Süden durch den Konsultationsbereich der Erdgasleitung (vgl. Fig. 5‑15) sowie durch die Gefahrenzone der Schiessanlage Stadel-Windlach begrenzt (vgl. Fig. 5‑2). Im Westen begrenzt der Wald den Anlagenperimeter. Die östliche Grenze des Anlagenperimeters folgt der Zweidlenstrasse mit einem Abstand von rund 50 m.

Um die Sicherheit, Sicherung und landschaftliche Eingliederung der OFA umsetzen zu können, ist rund um den Anlagenperimeter der Eingliederungssaum vorgesehen (vgl. Kap. 4.1.2.2). Der Eingliederungssaum tangiert im Norden teilweise einen WTK (vgl. Fig. 5‑18) und im Süden den Konsultationsbereich der Erdgasleitung randlich (vgl. Fig. 5‑15) sowie die Gefahrenzonen 2 und 3 der Schiessanlage Stadel-Windlach (vgl. Fig. 5‑2). Im Westen verläuft der Dorfbach innerhalb des Eingliederungssaums. Um den Haberstal ist der Eingliederungssaum bewaldet.

Die OFA stellt alle für Bau, Einlagerung, Beobachtung und Verschluss des gTL notwendigen übertägigen Bauten und Anlagen zur Verfügung. Die OFA wird auf dem Anlagenperimeter in Phasen zusammen mit der UTA gebaut und ist in Funktionsbereiche unterteilt. Die fünf Funktionsbereiche (vgl. Fig. 4‑5) stellen die notwendigen Funktionen für das gTL rechtzeitig bereit (vgl. Kap. 4.2.1).

Die Anbindung des Anlagenperimeters erfolgt über mehrere Arealzufahrten (vgl. Kap. 4.4.1). Sie münden auf den Funktionsbereich «Zugang und Erschliessung», welcher die anderen vier Funktionsbereiche untereinander verbindet. In diesen Funktionsbereichen werden neben den Strassen auch Ver- und Entsorgungsleitungen geführt.

Der Funktionsbereich «Bau und Betrieb» dient dem Bau und konventionellen Betrieb des gTL und enthält Zugangsbauwerke zur UTA, eine Lüftungs- und Kältezentrale für die UTA sowie die Aufbereitungsanlage für Verfüllung und Versiegelung. In Phasen mit Bautätigkeit werden Flächen für «temporäre Installationen» benötigt. In der Bauphase dienen die Funktionsbereiche «Bau und Betrieb» und «temporäre Installationen» gemeinsam als Lagerflächen für Maschinen, für die Ver- und Entsorgung der Baustellen (z.B. Abwasserbehandlung), für die Materialbewirtschaftung, Werkstätten und Reinigungsanlagen sowie für allgemeine Installationen und Baustelleninfrastruktur (z.B. Baubüro, Aufenthaltsräume für Baupersonal, Sanitär- und Verpflegungseinrichtungen, Parkplätze etc.). Die Unterbringung von nicht lokalem Baupersonal während der Bauphase kann in diesem Funktionsbereich oder ausserhalb des Areals erfolgen.

Im Funktionsbereich «Service und Logistik» sind die Bauten für Administration, Planung und Überwachung sowie Lager, Werkstätten und die Gruben-/Feuerwehr angeordnet. Weiter befinden sich auf dieser Fläche Lager und Werkstätten für den Unterhalt sowie die Einsatzzentrale der Gruben- und Feuerwehr.

Der Funktionsbereich «Einlagerung» wird als Sicherungsbereich ausgebildet (vgl. Fig. 4‑5). Hier werden die von den Verpackungsanlagen endlagerfähig verpackt angelieferten Abfälle2 angenommen und über ein Zugangsbauwerk ins gTL gefördert. Im Funktionsbereich «Einlagerung» sind das Zugangsbauwerk für die Einlagerung und die Bereitstellungshalle platziert.

Fig. 4‑5 zeigt die exemplarische Umsetzung der Funktionsbereiche mit Bauten und Anlagen (Nagra 2024a). Es ist davon auszugehen, dass die OFA den gesamten Anlagenperimeter benötigt, d.h. dass ein Grossteil des Anlagenperimeters flächig versiegelt und entsprechend entwässert wird. Die effektive Flächennutzung variiert über die Zeit (ausführlich beschrieben in Anhang C in Nagra 2025a), wobei für den UVB davon auszugehen ist, dass die vollständige Flächennutzung im Anlagenperimeter mit Phase 1 (Bau Zentraler Bereich und Testbereiche) beginnt und erst mit Vorhabensende endet.

Da die Verpackung extern erfolgt, werden beim gTL nur endlagerungsfähige, verschlossene Behälter für HAA und SMA gehandhabt. Diese werden am gTL in Empfang genommen, für den Transport nach untertag vorbereitet und via Zugangsbauwerke zu den Einlagerungsstollen (HAA) resp. -kavernen (SMA) weitertransportiert. ↩

Der rund 50 m breite Eingliederungssaum, welcher den Anlagenperimeter mit den Bauten und Anlagen umgibt, bietet Flexibilität hinsichtlich Eingliederung in die Landschaft, Aussensicht, Sicherheit, Sicherung, Bau und Realisation von ökologischen Massnahmen (vgl. Kap. Anhang C Nagra 2025a). In den ersten Jahren zu Begin der Bauphase werden möglicherweise Teile des Eingliederungssaums im Dorfbachtal als Installationsflächen benötigt.

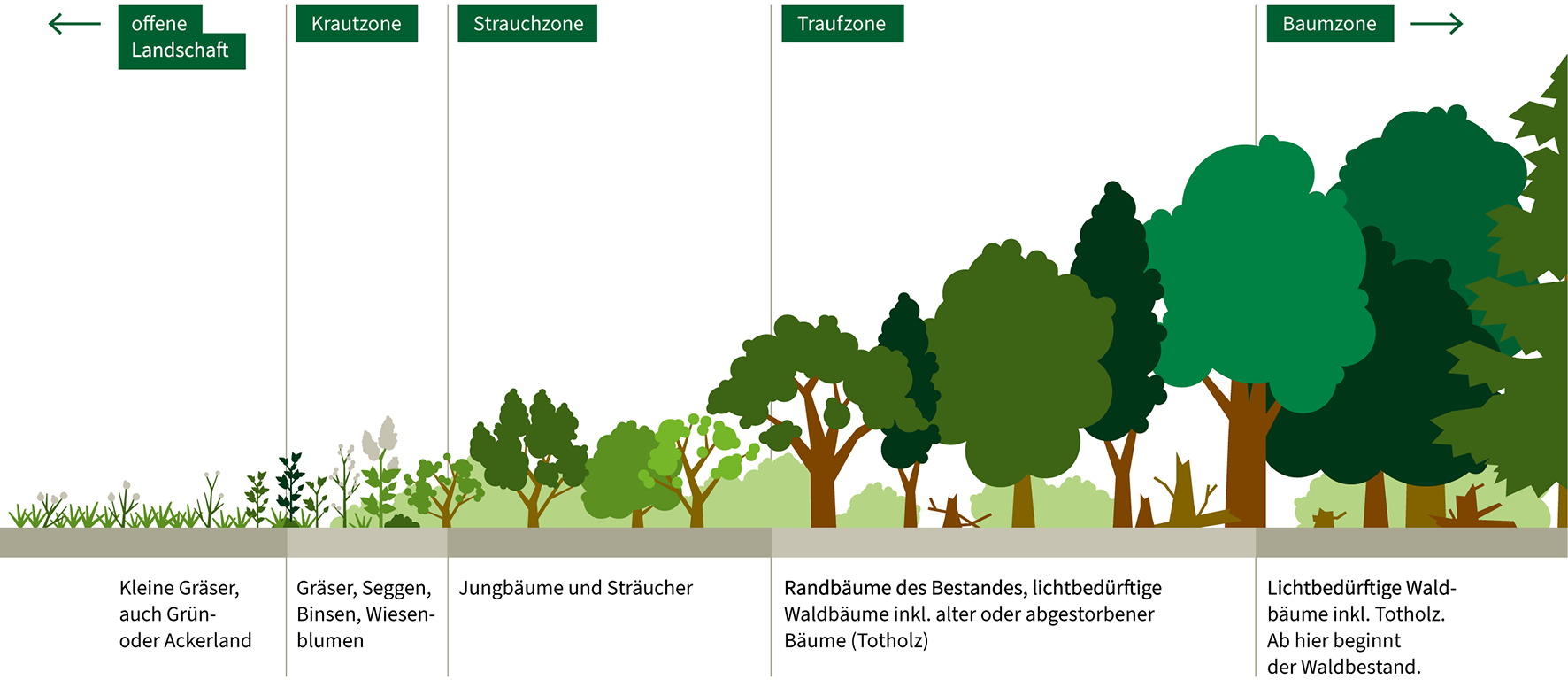

Die exemplarische Gestaltung des Eingliederungssaums trägt den unterschiedlichen Ansprüchen räumlich differenziert Rechnung. Rund um den Sicherungsbereich ist ein Freihaltesstreifen für Sicherheit (Waldbrand, Windwurf) und Sicherung (Einsehbarkeit) von max. 30 m Breite vorgesehen (vgl. Fig. 4‑5. Daran anschliessend wird in einem rund 20 m breiten Streifen ein neuer Waldrand mit hoher ökologischer Qualität (Krautsaum, Kleinstrukturen, Gehölzvielfalt, Abstufung der Gehölze; vgl. Fig. 4‑4) vorgesehen, der die Landschaftseingliederung der Anlage in diesem Teil herstellt.

Fig. 4‑4:Schematische Waldrandgestaltung (NABU 2023)

Die Gestaltung in den weiteren Teilen berücksichtigt die in Kap. 3.2 genannten heutigen Nutzungen. Im Süden spielen nicht zuletzt aufgrund des Siedlungsgebiets (Höfe, Windlach) und der Schiessanlage Stadel-Windlach neben der landschaftlichen Eingliederung auch Sicht- und Lärmschutz eine Rolle. Eine wallartige Geländemodellierung mit entsprechender Bepflanzung könnte beispielsweise gleichzeitig der Eingliederung und dem Sicht- und Lärmschutz dienen. Im östlichen und nördlichen Teil des Eingliederungssaums könnten neben Landschaftseingliederungsmassnahmen auch Ersatzmassnahmen für gegebenenfalls betroffene Schutzobjekte, wie z.B. eine abschnittsweise Renaturierung des Dorfbachs mit gleichzeitiger Sicherstellung von Hochwasserschutzmassnahmen (vgl. Kap. 5.7) oder Bepflanzungs- resp. Leitmassnahmen für die Abgrenzung des Anlagenperimeters gegenüber dem WTK (vgl. Kap. 5.16.5.1) realisiert werden.

Konkrete Massnahmen werden erst für das Baugesuch geplant und mit den zuständigen Behörden abgestimmt resp. im UVB 2. Stufe bewertet (vgl. Kap. 5.16.5.1 und Kap. 5.17). So ist z.B. im Eingliederungssaum zu prüfen, ob Gestaltungsmassnahmen für Eingliederung, Emissions- und Sichtschutz mit der Umsetzung von Gestaltungsmassnahmen zur Verbesserung von verschiedenen Lebensräumen kombiniert werden können.

Der Eingliederungssaum und die Arealzufahrten (vgl. Kap. 4.4.1) werden im Laufe der Phase 1 erstellt (vgl. Kap. 4.2.2).

Fig. 4‑5:Exemplarische Umsetzung der OFA bei maximaler Ausdehnung, modifiziert nach Nagra (2024a)

(vgl. Kap. 4.2.2, Phase 5 Bau und Einlagerungsbetrieb HAA-Lager)

Die UTA in 800 – 930 m Tiefe umfasst jeweils ein Pilot- und Hauptlager für schwach- und mittelaktive (SMA) sowie für hochaktive Abfälle (HAA). Die UTA wird über mehrere Zugangsbauwerke von der OFA erschlossen. Die Zugangsbauwerke enden untertag im zentralen Bereich, an den die Testbereiche angrenzen (vgl. Fig. 4‑1). Bau, Betrieb und Verschluss entsprechen dem von komplexeren Untertaganlagen, wie Strassen- oder Bahntunneln, Kavernenkraftwerken oder Bunkern.

Untertägige Umweltauswirkungen ergeben sich aus dem Verlauf der Zugangsbauwerke durch diverse Gesteinsschichten bis zum Opalinuston und der Wärmeabgabe der HAA an tiefere Aquifere (vgl. Kap. 5.6.4.2). Das Abteufen der Zugangsbauwerke und das Auffahren der UTA generieren zudem Ausbruchmaterial. Je nach Material und Vortriebsart (Festlegung fürs Baugesuch) wird das Material fachgerecht verwertet oder deponiert (vgl. Kap. 4.3.3). Weiter sind Bau- und Verfüllmaterialien für Bau und Verfüllung der UTA anzuliefern / herzustellen und zu verarbeiten.

Die Menge der Materialien hängt von der Anzahl und Konfiguration der Zugangsbauwerke und der effektiven Positionierung der Lagerfelder ab. In Kap. 4.3 sind hierfür Spannweiten für die Bewertung abgeschätzt.

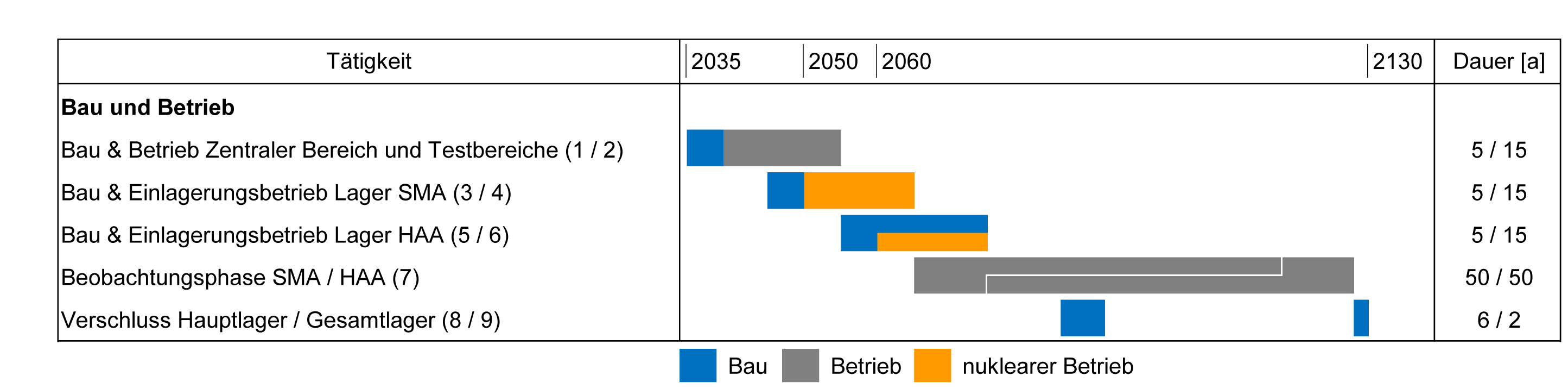

Fig. 4‑6 zeigt den Realisierungsplan in Anlehnung an das Entsorgungsprogramm 2021 (EP21; Nagra 2021). Er umfasst die Bau- und Betriebsphasen der Gesamtanlage. Der Realisierungsplan sieht eine Zeitspanne von rund 100 Jahren zwischen Baubeginn und Gesamtverschluss des gTL vor. Die Planung ist in allen Phasen mit Unschärfen verbunden.

Fig. 4‑6:Realisierungsplan für das gTL in Anlehnung an das EP21 (Nagra 2021)

Im Folgenden werden die relevanten Aktivitäten in den Phasen aus Fig. 4‑6 beschrieben. Die Verschlussphasen (Phasen 8 und 9) werden der Vollständigkeit halber kurz umrissen (vgl. Kap. 3.5.2). Es ist zu beachten, dass einige Phasen auch parallel ablaufen.

Bau zentraler Bereich und Testbereiche (Phase 1): Der Bau beginnt mit ersten Vorbereitungsarbeiten zur Erschliessung sowie zur Baustelleneinrichtung (Bodenabtrag, Erstellen des Planums im Anlagenperimeter). Anschliessend wird im Anlagenperimeter die notwendige Baustelleninfrastruktur für den Bau der OFA und der UTA erstellt. In dieser Phase werden für Installationen bei Bedarf punktuell auch Flächen im Eingliederungssaum genutzt. Danach folgt der Bau von Zugangsbauwerken bis auf Lagerebene sowie das Auffahren des Zentralen Bereichs und der Testbereiche. Auf der OFA werden verschiedene Gebäude und die Versorgungsinfrastruktur der UTA gebaut. In dem Zuge wird voraussichtlich auch die Umgebungsgestaltung im Eingliederungssaum (vgl. Kap. 4.1.2.2) vorgenommen.

Betrieb Zentraler Bereich und Testbereiche (Phase 2): In den Testbereichen der UTA werden Eigenschaften bestätigt und sicherheitsrelevante Techniken demonstriert.

Bau SMA-Lager (Phase 3): Die für die Einlagerung der SMA notwendigen Bauten und Anlagen werden erstellt. Dazu wird die OFA mit den Bauten und Anlagen für die Bereitstellung und den Transport der Abfälle nach untertag erweitert und der Sicherungsbereich (Kap. 3.1, Nagra 2025c) eingerichtet. Weiter werden die Zugänge zur Lagerebene ergänzt sowie in der UTA der SMA-Lagerteil (Zugänge, SMA-Haupt- und -Pilotlager) aufgefahren.

Einlagerungsbetrieb SMA (Phase 4): Die verpackten SMA werden per Strasse angeliefert, in die UTA transportiert und dort eingelagert.

Bau HAA-Lager (Phase 5): Der HAA-Lagerteil (Zugänge, HAA-Pilotlager und erste HAA-Lagerstollen) wird gebaut. Dieser ist räumlich vom SMA-Lagerteil, in dem zeitgleich eingelagert wird, getrennt (vgl. Fig. 4‑1).

Einlagerungsbetrieb HAA (Phase 6): Die verpackten HAA werden per Strasse angeliefert, in die UTA transportiert und dort eingelagert. Parallel zum Einlagerungsbetrieb HAA werden laufend die benötigten HAA-Lagerstollen gebaut (Fortsetzung von Phase 5, vgl. Fig. 4‑6). Die Ausbrucharbeiten erfolgen räumlich getrennt von der Einlagerung. Mit Abschluss der Einlagerung werden die strahlenschutzrechtlich überwachten Bauten und Anlagen der OFA stillgelegt.

Beobachtungsphase SMA / HAA (Phase 7): Sobald die SMA bzw. HAA eingelagert sind, beginnt die jeweilige Beobachtungsphase (vgl. Fig. 4‑6), während der die Entwicklung des gTL beobachtet wird.

Verschluss Hauptlager (Phase 8): Im Laufe der Beobachtungsphase werden nicht mehr benötigte Tunnel verfüllt und verschlossen. Der Zugang zu den für die Beobachtung erforderlichen Räumen wird weiterhin gewährleistet. Nicht mehr benötigte Bauwerke auf der OFA können zurückgebaut werden.

Verschluss Gesamtlager (Phase 9): Nach Abschluss der Beobachtungsphase erfolgt der Gesamtverschluss aller noch offenen Bauwerke der UTA. Die OFA kann nun vollständig zurückgebaut werden. Das gTL befindet sich in der Nachverschlussphase.

Für die Bewertung der Umwelteinflüsse werden die relevanten phasenspezifischen Aktivitäten auf der OFA zusammengefasst. Diese stehen entweder direkt in Zusammenhang mit Arbeiten im Projektperimeter oder können auch das Resultat von Tätigkeiten in der UTA sein (vgl. Kap. 4.1.3) Für den UVB lassen sich hierbei drei Hauptaktivitäten unterscheiden (vgl. Fig. 4‑6):

-

Bau-, Rückbau und Verschluss (Phasen 1, 3, 5, 8 und 9): Die Aktivität umfasst den Bau- und Rückbau bzw. Verschluss von OFA und UTA. Hierbei handelt es sich um Hoch- (Phasen 1, 3, 9) und Tief- und Untertagbautätigkeiten (Phasen 1, 3, 5, 8, 9) mit entsprechenden direkten Bauemissionen (vgl. Kap. 4.2.4) und zugehörigen Transporten von Boden, Aushub, Ausbruchs- und Baumaterial (vgl. Kap. 4.3 und Kap. 4.4). Die intensivsten Transporte und Emissionen an der Oberfläche sind voraussichtlich in den Phasen 1, 3 und 5 zu erwarten.

-

Betrieb (Phasen 2, 4 und 6): Die Aktivität umfasst den konventionellen Betrieb, den nuklearen Betrieb sowie den Unterhalt, d.h. Anlieferung / Transporte der Abfallgebinde, Verfüllmaterial- und Personentransporte für Betrieb der Anlage, potenziell Lagerung und Anwendung von umweltgefährdenden Stoffen, Anfall von konventionellen (Sonder-)Abfällen, vgl. Kap. 4.3 und Kap. 4.4).

-

Beobachtung (Phase 7): Die Aktivität umfasst den Beobachtungsbetrieb (Emissionen und Transporte für den Beobachtungsbetrieb und Unterhalt der Bauten und Anlagen).

Die höchsten Nutzungsintensitäten sind aufgrund der Bau- sowie Rückbau-/Verschlussaktivität zu erwarten (Phasen 1, 3, 5, 8 und 9) (vgl. Fig. 4‑6). Die Betriebsaktivitäten (Phasen 2, 4 und 6) haben im Vergleich zu den Bauaktivitäten eine wesentlich geringere Nutzungsintensität. Mit einer sehr geringen Nutzungsintensität ist während der Beobachtungsphase (Phase 7) zu rechnen. Wie in Fig. 4‑6 gezeigt überlagern sich die Phasen und somit deren Einwirkungen zum Teil. Abdeckend ist davon auszugehen, dass während der ganzen Vorhabensdauer ein gewisses Mass an baulichen Aktivitäten stattfinden wird. Für die Bewertung der Einwirkungen sind die Einwirkungen in den jeweiligen Phasen nach Art. 8 USG sowohl einzeln als auch gesamthaft und nach ihrem Zusammenwirken zu beurteilen. Zum heutigen Planungsstand kann für das Zusammenwirken nur ein abdeckender Fall betrachtet werden. Die genauere Planung der Abläufe erfolgt in Hinblick auf die Baubewilligung. Dies betrifft vor allem Transporte, Luftreinhaltung (Kap. 5.2) und Lärm (Kap. 5.3).

Die Bauten und Anlagen der OFA werden mit konventionellen Methoden des Tief- und Hochbaus erstellt. Je nach Baugrundbeschaffenheit kann eine Tiefgründung (z.B. Pfahlgründung) der Bauten erforderlich sein.

Die Bauarbeiten auf der OFA werden werktags während der regulären Tagesarbeitszeit durchgeführt. Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass zeitlich begrenzte intensive Bauphasen mit Nacht- und Wochenendarbeit, z. B. für grössere Betonieretappen, vorkommen.

Die Vortriebsmethoden für den Bau der Zugangsbauwerke und UTA werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Es wird sich dabei jedoch um erprobte Methoden des Untertagbaus handeln. Dasselbe gilt für allfällige Bauhilfsmassnahmen.

Für die untertägigen Bau- resp. Verschlussarbeiten (Phasen 1, 3, 5 resp. 8 und 9) wird heute ein 24-Stunden-Baubetrieb erwartet. Der Materialumschlag sowie der allfällige Ab- und Antransport von Ausbruch- und Baumaterial an der Oberfläche werden voraussichtlich werktags während der Tagesarbeitszeit abgewickelt. In Phasen mit intensiver Bautätigkeit ist voraussichtlich mit wenigen hundert Personen Baupersonal zu rechnen.

Für den Betrieb des gTL wird ein 1- oder 2-schichtiger Werktagsbetrieb angenommen. Je nach Phase sind zwischen 10 und 100 Personen für den Betrieb des gTL notwendig.

Die OFA wird bedarfsgerecht beleuchtet. Ein Beleuchtungskonzept wird für das Baugesuch auf Basis der Funktionsbereiche sowie der Anordnung von Bauten und Anlagen auf der OFA erstellt (vgl. Kap. 5.17).

Im Laufe der Realisierung der Gesamtanlage (vgl. Kap. 4.2) werden Aktivitäten (vgl. Kap. 4.2.3) ausgeführt, die für den UVB relevanten Materialumschlag generieren. Im Folgenden werden diese Prozesse zusammenfassend beschrieben und die Grössenordnungen der Materialmengen abgeschätzt (vgl. Kap. 4.3.3).

Für den Bau der OFA in den Phasen 1 und 3 fällt im Anlagenperimeter Bodenmaterial (Ober- und Unterboden) an, welches voraussichtlich grösstenteils abtransportiert und ausserhalb des Projektperimeters z. B. für Bodenaufwertungen, verwertet wird (vgl. Kap. 5.9.5). Für die Erstellung der Baugruben sowie des Bauplanums im Anlagenperimeter fällt Aushubmaterial an, welches – bei entsprechender geotechnischer Eignung und Bedarf – grundsätzlich zur Geländemodellierung und/oder Betonproduktion verwendet werden kann. Überschüssiges Aushubmaterial muss entsprechend der Materialqualität verwertet resp. deponiert werden.

Im Eingliederungssaum sind permanenter Bodenabtrag resp. Terrainveränderungen nur dort nötig, wo Geländemodellierungen für Eingliederung, Sicht- / Lärmschutz- zweckmässig oder für die Zufahrten oder zu Hangsicherungszwecken. erforderlich sind (vgl. Kap. 4.1.2.2).

Der Untertagbau generiert in den Phasen 1, 3 und 5 Ausbruchmaterial. Ein Teil des Ausbruchmaterials des Schachtbaus kann nach Möglichkeit für das Bauplanum oder Geländemodellierung, z. B. in Phase 1 im Eingliederungssaum, verwendet werden. Alles weitere Ausbruchmaterial soll nach Möglichkeit verwertet werden. Ausbruchmaterial, welches nicht verwertet werden kann, muss deponiert werden.

Für das Baugesuch werden die gegebenenfalls benötigten Deponievolumina für das Ausbruchmaterial, die Materialqualitäten, die Deponiestandorte sowie der Transport zu den Deponiestandorten geplant und mit Anspruchsgruppen und zuständigen Behörden abgestimmt (Art. 60 Abs. 2 KEG).

Baumaterialien (v.a. Beton und Stahl) werden voraussichtlich in den Phasen 1, 3 und 5 verbaut. Für die Betonherstellung wird bei Bedarf auf der OFA und/oder in der UTA eine Betonanlage betrieben.

Für den Verschluss der UTA werden Versiegelungs- und Verfüllmaterialien zugeführt und in den Phasen 8 und 9 eingebracht.

Die Materialmengen für den Bau der OFA sind gegenüber Bau und Verschluss der UTA gering. Volumenmässig generiert der Aushub mit max. 200'000 m³ (fest) die grösste Position für den Bau der OFA (Phasen 1 und 3). Das maximal zu verschiebende Bodenvolumen ergibt sich aus den erhobenen Bodenmächtigkeiten pro Teilfläche im Anlagenperimeter resp. im Eingliederungssaum (vgl. Kap. 5.9.5.1).

Über die ganze Projektdauer gesehen fallen die grössten Materialmengen während der Phasen 1, 3, 5, 8 und 9 an. Die exemplarische Umsetzung (Nagra 2024a) bietet einen Ausgangspunkt für die Mengenabschätzung. Zusätzlich werden Maximalmengen abgeschätzt, die denkbare zukünftige Projektentwicklungen, wie den Ersatz eines Schachts durch eine Rampe, die Platzierung der Lagerfelder weit vom zentralen Bereich oder die Ausnutzung der maximalen Lagerkapazität gemäss Nagra (2025d), berücksichtigen. Für die Abschätzung des phasenweisen Anfalls der Maximalmengen wird vereinfacht davon ausgegangen, dass diese anteilsmässig über alle Phasen anfallen. Für den Vorhabensbeschrieb zur Bewertung im UVB ergibt sich damit beispielsweise für den Ausbruch eine Zunahme der Gesamtmaterialmengen von rund +70%. Tab. 4‑2 fasst die Mengen aus der exemplarischen Umsetzung und die Maximalmengen zusammen.

Für die Berechnung der Tagesmengen wurde die ungefähre Dauer gemäss Realisierungsplan (vgl. Kap. 4.2.1) angenommen. Die Tagesmenge wird als unabhängig von der Gesamtmenge angenommen, d.h. der Zeitbedarf nimmt proportional zur Menge zu (d.h. für doppelt so viel Aushubmaterial wird auch doppelt so viel Zeit für die Aushubarbeiten benötigt). Aus diesem Grund decken die Berechnungen der Tagesmengen der exemplarischen Umsetzung gemäss Nagra (2024a) auch den Fall eines grösseren Materialanfalls ab. Angaben zu den Entsorgungs- und Verwertungswegen sind in Kap. 5.11.5 zu finden.

Tab. 4‑2:Bandbreite (exemplarische Umsetzung bis Maximalmenge) der voraussichtlich anfallenden Gesamtmaterialmengen während der Realisierung des gTL

|

Material |

Bandbreite Gesamtmenge |

Bau- und Verschlussphasen |

||

|

Phase und Dauer (ex. Umsetzung) |

Bandbreite Menge pro Phase |

Mittlere Tagesmenge 3 |

||

|

Abfuhr |

||||

|

Boden |

100'000 –150'000 m³ fest |

Phase 1; ca. 2 Jahre |

70'000 – 100'000 m³ fest |

160 m³ fest |

|

Phase 3; ca. 2 Jahre |

30'000 – 50'000 m³ fest |

70 m³ fest |

||

|

Aushub |

100'000 –200'000 m³ fest |

Phase 1; ca. 2 Jahre |

80'000 – 130'000 m³ fest |

180 m³ fest |

|

Phase 3; ca. 2 Jahre |

20'000 – 70'000 m³ fest |

50 m³ fest |

||

|

Ausbruch |

1.9 – 3.2 Mio. m³ fest |

Phase 1; ca. 5 Jahre |

0.3 –0.5 Mio m³ fest |

190 m³ fest |

|

Phase 3; ca. 5 Jahre |

0.8 – 1.35 Mio. m³ fest |

500 m³ fest |

||

|

Phase 5; ca. 5 Jahre |

0.8 – 1.35 Mio. m³ fest |

500 m³ fest |

||

|

Zufuhr |

||||

|

Beton und Spritzbeton |

0.9 – 1.5 Mio. m³ |

Phase 1; ca. 5 Jahre |

ca. 0.1 Mio m³ |

60 m³ |

|

Phase 3; ca. 5 Jahre |

0.4 – 0.7 Mio. m³ |

250 m³ |

||

|

Phase 5; ca. 5 Jahre |

0.4 – 0.7 Mio. m³ |

250 m³ |

||

|

Stahl |

90'000 – 150'000 t |

Phase 1; ca. 5 Jahre |

20'000 –30'000 t |

10 t |

|

Phase 3; ca. 5 Jahre |

35'000 –60'000 t |

20 t |

||

|

Phase 5; ca. 5 Jahre |

35'000 –60'000 t |

20 t |

||

|

Versiegelung / Verfüllung (inkl. Nahfeld) |

0.9 – 1.6 Mio. m³ fest |

Phase 8; ca. 6 Jahre |

0.4 – 0.7 Mio. m³ fest |

210 m³ fest |

|

Phase 9; ca. 2 Jahre |

0.28 – 0.48 Mio. m³ fest |

440 m³ fest |

||

Für UTA berechnet auf Basis von 320 Arbeitstagen pro Jahr (7-Tage-Woche), für OFA 220 Arbeitstage pro Jahr (5-Tage-Woche) ↩

Die OFA wird mit mehreren Arealzufahrten (Brückenbauten) ab der bestehenden Zweidlenstrasse erschlossen (vgl. Kap. 4.1.1). Sie gewährleisten einerseits, dass für die Sicherheit redundante Arealzufahrten verfügbar sind, andererseits erlauben sie eine Trennung des Bau- und Betriebsverkehrs und somit einen sicheren und effizienten Verkehrsbetrieb.

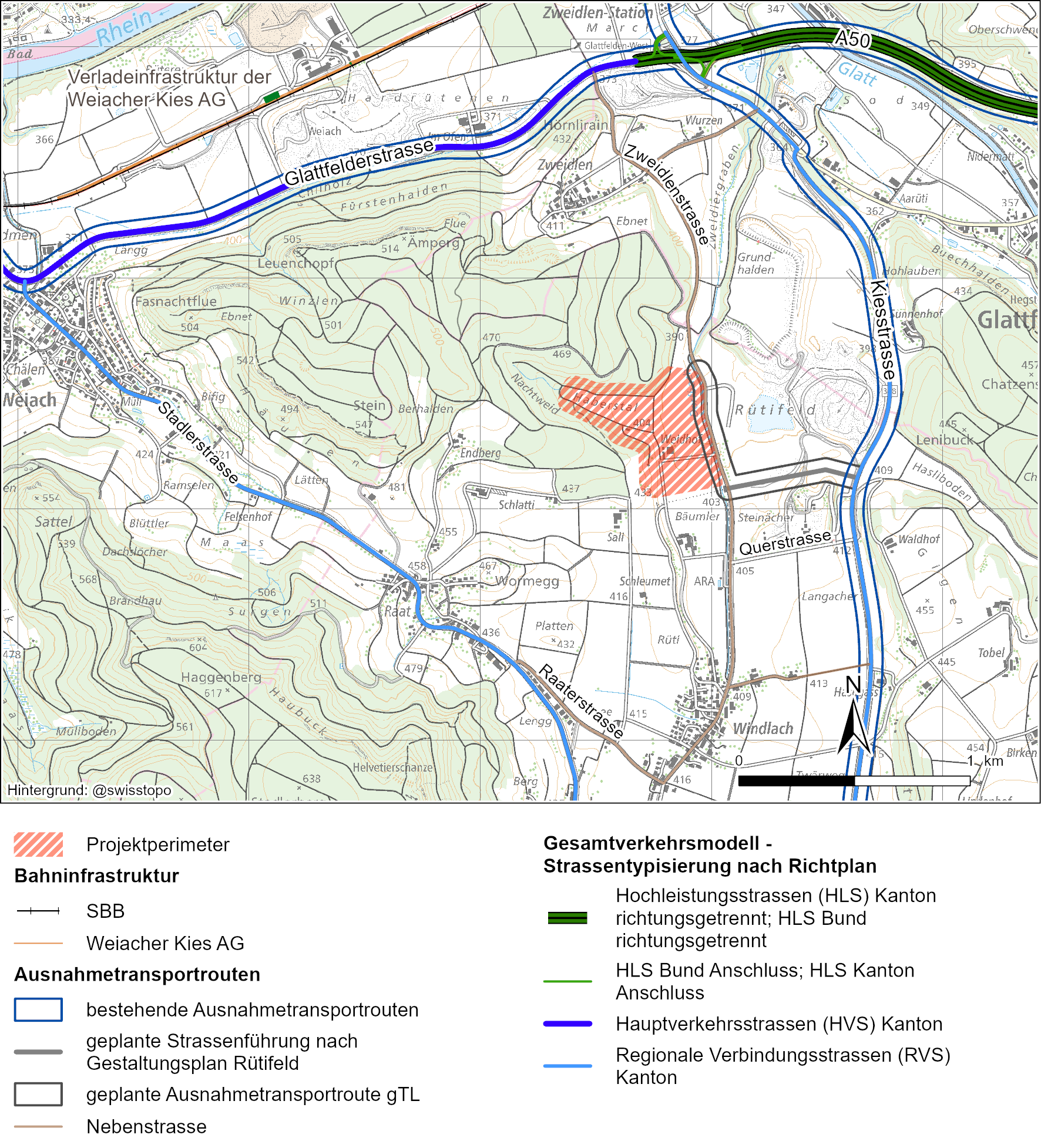

Die Arealerschliessung (vgl. Fig. 4‑7) erfolgt über die Zweidlenstrasse, welche über die Querstrasse an das übergeordnete Strassennetz (Kiesstrasse / K 348) angebunden ist. Die Querstrasse wird gemäss kantonalem Gestaltungsplan «Verbesserung der Endgestaltung Rütifeld» (suisseplan Ingenieure AG 2018) künftig rund 320 m gegen Norden verlegt (Drittprojekt) und liegt damit weiter vom Windlacher Siedlungsgebiet entfernt als heute. Fig. 4‑7 zeigt bereits die gemäss Gestaltungsplan vorgesehene Querstrasse nach der Verschiebung nach Norden.

Für die Erschliessung der OFA ist nach heutigem Stand kein Ausbau des übergeordneten Strassennetzes notwendig. Die Quer- und die Zweidlenstrasse (vgl. Fig. 4‑7) müssen jedoch zu einer leistungsfähigen Ausnahmetransportroute Typ 1 (gemäss AFM Kanton ZH 2015) ausgebaut werden, sodass die OFA für Schwerlasttransporte auf der Strasse erreichbar ist. Dafür sind beide Strassen breit und tragfähig genug auszubauen, wozu gegebenenfalls Land entlang der Strassen zu verwenden ist. Die Planung hierzu erfolgt im Baugesuch, die entsprechenden Umweltauswirkungen werden im UVB 2. Stufe beschrieben und beurteilt.

Heute besteht im Bereich der OFA keine Anbindung an das Netz des öffentlichen Verkehrs (ÖV). Stand heute werden auf der OFA dauerhaft nicht mehr als 300 Arbeitsplätze geschaffen (Nagra 2024a), weshalb gemäss § 4 Angebotsverordnung des Kantons Zürich eine künftige Anbindung der OFA mit dem ÖV nicht in Betracht gezogen wird. Für das Baugesuch wird die Anbindung erneut geprüft.

Fig. 4‑7:Verkehrstechnische Arealerschliessung des Projektperimeters (gemäss Nagra 2024h)

Der Transport von Bau-, Boden-, Ausbruch-, Aushub- und Verfüllmaterial zum resp. vom Projektperimeter ab dem Herkunfts- resp. zum Zielort erfolgt nach heutiger Planung mittels Lastkraftwagen (LKW). Alternativ kann ein Teil der Transporte über einen Umladebahnhof auf der Schiene erfolgen (Kap. 4.4.3). Für Ausbruchmaterial kommt je nach Verwertungs- /Deponieort (vgl. Kap. 4.3.1) auch eine Förderanlage in Frage. Tab. 4‑3 zeigt den geschätzten induzierten Verkehr.

Das Baupersonal fährt individuell über eine der Arealzufahrten auf die OFA. In der Phase 1 wird mit ca. 80 Fahrten pro Tag (40 Fahrzeuge pro Tag) und in den Phasen 3 und 5 mit ca. 160 Fahrten pro Tag (80 Fahrzeuge pro Tag) gerechnet.

Die verpackten Abfälle werden auf Schwerlasttransportfahrzeugen via Strasse zur OFA gebracht. Gemäss aktuellem Transportkonzept (Nagra 2024h) werden die SMA-Transporte zwischen 2050 und 2065 durchgeführt. Der grösste Teil der SMA-Transporte erfolgt werktags einzeln im regulären Strassenverkehr. Ein kleiner Anteil erfolgt in Konvois. Insgesamt wird mit 17'800 Fahrten gerechnet, die zu durchschnittlich 4 – 5 Fahrten pro Werktag führen. Zwischen 2060 und 2075 werden die HAA-Transporte durchgeführt. Die total ca. 860 Fahrten werden in Konvois von mehreren Transportfahrzeugen durchgeführt. Im Mittel ist ein Konvoi pro Woche zu erwarten.

Für den Betrieb werden auf der OFA Betriebs- und Verbrauchsmittel angeliefert und konventionelle Abfälle abtransportiert. Dies resultiert in rund 4 LKW-Fahrten / Werktag.

Insgesamt ergeben sich während der Betriebsphasen mit Einlagerung (4 & 6) im Durchschnitt pro Werktag ca. 10 (Schwerlast-)LKW-Fahrten, in den anderen Betriebsphasen (2 & 7) ca. 4 LKWFahrten.

Betriebspersonal und Besucher können inviduell über eine der Arealzufahrten zum OFA-Areal gelangen. Für die Betriebsphasen mit Einlagerung (4 & 6) wird abdeckend von bis zu 200 Personenwagen (PW)-Fahrten pro Werktag für das Betriebspersonal (100 Personen à 2 Fahrten) sowie 100 Fahrten für Besucher (50 Besucher à 2 Fahrten), d.h. total 300 Fahrten pro Werktag ausgegangen. In den anderen Betriebsphasen (2 & 7) ist mit etwa der Hälfte des Betriebspersonals und Besucher zu rechnen, d.h. total 150 Fahrten pro Werktag. An Wochenenden ist mit deutlich weniger Verkehr zu rechnen.

Aufgrund des vergleichsweise geringen Betriebsverkehrs (vgl. Kap. 4.4.2.3 und Kap. 4.4.2.4) ist der Bauverkehr (vgl. Kap. 4.4.2.1 und Kap. 4.4.2.2) massgeblich. Tab. 4‑3 fasst den in den Phasen mit höchster Intensität (Phasen 1, 3 und 5; vgl. Tab. 4‑2) induzierten Verkehr zusammen.

Im UVB 2. Stufe werden die Emissionen bei allfälligem Zusammenwirken von Bau- und Betriebstätigkeiten gesamthaft berechnet und ausgewiesen. Das Vorgehen und die dabei anzuwendenden Beurteilungsgrundlagen werden mit den zuständigen Behörden vorgängig abgestimmt. Als abdeckender Fall wird der Fall definiert, in dem der höchste LKW-Verkehr bei hohem Gesamtverkehr zu erwarten ist. Dies ist bei der Überlappung von Phasen 2 & 3 der Fall. Die Überlappung der Phasen 4, 5 und 6 führt zum höchsten Gesamtverkehrsaufkommen.

Die geschätzte Anzahl Fahrten repräsentieren die intensivsten Verkehrsbewegungen, wenn alle Materialien mit LKW transportiert werden (vgl. Kap. 4.4.2.1). In diesem Fall werden schwerpunktmässig die Querstrasse, die Kiesstrasse (K 348), die A50 und die Glattfelderstrasse (HSV7) durch die Transporte belastet werden. Mit einem Bahnverlad über einen Umladebahnhof (vgl. Kap. 4.4.3) würde sich dies ändern. Tab. 4‑4 zeigt für die genannten Strassen das Verkehrsaufkommen 2019 sowie die Prognose für 2040 ohne das Vorhaben. In Tab. 4‑5 ist die durch das Vorhaben induzierte prozentuale Zunahme des durchschnittlicher Werktagesverkehr (DWV) dargestellt.

Tab. 4‑3:Schätzung des induzierten Bau- und Betriebsverkehrs in allen Phasen und abdeckender Fall

|

Phase |

Anzahl Fahrten PW Personal pro Tag |

Induzierter Verkehr (Anzahl Fahrten pro Werktag) |

|

|

Phase 1: Einrichten Baustelle, Bau OFA und Bauzugang |

Boden: ca. 20 Aushub: ca. 30 Ausbruch: ca. 60 Beton & Stahl: ca. 20 |

ca. 80 |

ca. 210 Fahrten 62% LKW-Anteil |

|

Phase 2: Betrieb Zentraler Bereich |

Betrieb: ca. 4 |

ca. 150 |

ca. 154 Fahrten 3% LKW-Anteil |

|

Phase 3: Bau Betriebszugang, Bau Lagerteil SMA, |

Boden: ca. 10 Aushub: ca. 10 Ausbruch: ca. 140 Beton & Stahl: ca. 70 |

ca. 160 |

ca. 390 Fahrten 59% LKW-Anteil |

|

Phase 4, Betrieb SMA |

Betrieb: ca. 10 |

ca. 300 |

Ca. 310 Fahrten 3% LKW-Anteil |

|

Phase 5: Bau Lagerteil HAA |

Ausbruch: ca. 100 Beton & Stahl: ca. 70 |

ca. 160 |

ca. 330 Fahrten 52% LKW-Anteil |

|

Phase 6, Betrieb HAA |

Betrieb: ca. 10 |

ca. 300 |

Ca. 310 Fahrten 3% LKW-Anteil |

|

Phase 7: Beobachtungsphase |

Betrieb: ca. 4 |

ca. 150 |

ca. 154 Fahrten 3% LKW-Anteil |

|

Phase 8: Verschluss Hauptlager |

Versiegelungs- und Verfüllungsmaterial: ca. 60 |

ca. 60 |

ca. 120 Fahrten 50% LKW-Anteil |

|

Phase 9: Verschluss Gesamtlager |

Versiegelungs- und Verfüllungsmaterial: ca. 130 |

ca. 80 |

ca. 210 Fahrten 62% LKW-Anteil |

|

Abdeckender Fall Zusammenwirken: Phasen 2 & 3: Bau Betriebszugang, Bau Lagerteil SMA, Betrieb Zentraler Bereich |

Boden: ca. 10 Aushub: ca. 10 Ausbruch: ca. 140 Beton & Stahl: ca. 70 Betrieb: ca. 4 |

ca. 160 Betrieb: 150 |

Ca. 544 Fahrten 43% LKW-Anteil |

|

Höchste Intensität: Phasen 4, 5 und 6: Bau Lagerteil HAA, Betrieb SMA und HAA |

Ausbruch: ca. 100 Beton & Stahl: ca. 70 Betrieb: ca. 10 |

ca. 160 Betrieb: 3006 |

ca. 640 Fahrten 28% LKW-Anteil |

Tab. 4‑4:Verkehrsaufkommen (ohne Vorhaben) gemäss Gesamtverkehrsmodell Kanton Zürich (GVM-ZH 2024)

Durchschnittlicher Tagesverkehr (DTV, Fahrzeuge pro 24 h), durchschnittlicher Werktagsverkehr (DWV, Fahrzeuge pro 24 h an Werktagen) und LKW-Anteile (%).

|

Querstrasse |

K 348 / Kiesstrasse |

HSV7 / Glattfelderstrasse |

A50 / Autobahn |

|||||

|

2019 |

2040 |

2019 |

2040 |

2019 |

2040 |

2019 |

2040 |

|

|

DTV |

556 |

566 |

3'024 |

3'225 |

9'899 |

10'890 |

9'860 |

8'417 |

|

LKW-Anteil am DTV |

6.7 |

4.9 |

16.0 |

16.2 |

6.3 |

6.3 |

6.3 |

6.6 |

|

DWV |

626 |

639 |

3'577 |

3'828 |

11'011 |

11'824 |

10'013 |

9'241 |

|

LKW-Anteil am DWV |

8.8 |

6.3 |

19.5 |

19.6 |

8.2 |

8.4 |

9.0 |

8.9 |

Tab. 4‑5:Durch das Vorhaben (Phasen 1, 3 oder 5) induzierte geschätzte DWV-Zunahme (%) pro Phase und abgeschätzter LKW-Anteil, bezogen auf die Prognose 2040

|

Querstrasse |

K 348 / Kiesstrasse |

HSV7 / Glattfelderstrasse |

A50 / Autobahn |

|||||

|

2040 |

mit gTL |

2040 |

mit gTL |

2040 |

mit gTL |

2040 |

mit gTL |

|

|

DWV Phasen 1, 3 und 5 |

639 |

+33–61% |

3'828 |

+5–10% |

11'824 |

+2–3% |

9'241 |

+2–4% |

|

LKW-Anteil am DWV Phasen 1, 3 und 5 |

6.3% |

20–26% |

19.6% |

22–23% |

8.4% |

9–10% |

8.9% |

10–11% |

Pro LKW wird eine Nutzlast von 25 t angenommen. Dies entspricht rund 12 m3 (fest) Boden- resp. Aushubmaterial resp. 10 m3 (fest) Felsausbruch, Beton oder Versiegelungs- und Verfüllmaterialien pro LKW ↩

Die Mengen, die bei den untertägigen Arbeiten an 7 Tagen die Woche anfallen, werden an 5 Tagen an- bzw. abtransportiert. ↩

Die Einlagerung in den Phasen 4 & 6 wird von demselben Betriebspersonal vorgenommen, weshalb die Gesamtzahl auch bei der Überlappung beider Phasen gleichbleibt. ↩

Nördlich des Projektperimeters verläuft die einspurige Bahnstrecke Koblenz – Winterthur. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, Material mit der Bahn über den bestehenden Umladebahnhof des Kieswerks in Weiach an- und abzutransportieren (vgl. Fig. 4‑7). Allenfalls müsste dieser ausgebaut oder angepasst werden.

Der Bedarf für einen Umladebahnhof ergibt sich allerdings erst aus dem Materialbewirtschaftungskonzept für den Bau und den Betrieb des gTL im Baugesuch. Der Entscheid über die Notwendigkeit sowie über den Standort und die Ausgestaltung eines solchen Umladebahnhofs wird daher erst für das Baugesuch gefällt. Die entsprechenden Umweltauswirkungen werden gegebenenfalls im UVB 2. Stufe beurteilt.

Im Sachplanverfahren wird für den allfälligen Umladebahnhof vorsorglich ein Bereich raumplanerisch gesichert und im BAR dokumentiert (Nagra 2025a). Damit ist sichergestellt, dass ein Bahntransport von Aushub- und Ausbruchmaterial zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden könnte, sollte er sich als vorteilhaft erweisen.

Der bestehende Landwirtschaftsbetrieb (Weidhof) im Anlagenperimeter ist mit Wasser, Abwasser, Strom und Telekommunikation erschlossen (vgl. Fig. 5‑8). Elektroleitungen der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ; Mittelspannung) queren den Anlagenperimeter, eine Hochspannungs-Freileitung (110 kV) der Axpo den Eingliederungssaum.

Für Bau und Betrieb der OFA muss der Anlagenperimeter baufrei gemacht und die Bauten und Anlagen der OFA an das bestehende Ver- und Entsorgungsnetz (Wasser, Abwasser, Energie und Telekommunikation) angeschlossen werden (Detailerschliessung). Hierzu werden in der weiteren Projektentwicklung die Kapazitäten geprüft und ggf. notwendige Kapazitätsanpassungen geplant.

Die Notwendigkeit zur Verlegung der bestehenden Trassen ist zu prüfen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Freileitung der Axpo im Eingliederungssaum bestehen bleiben kann. Die Verlegung der über den Anlagenperimeter verlaufenden EKZ-Leitung ist zu prüfen.