3. Beschreibung der Gesamtanlage (NTB 24-11)

Abgestimmt auf die wesentlichen Tätigkeiten (Fig. 1‑2) werden zunächst die Funktionsbereiche der Gesamtanlage (Kap. 3.1) beschrieben. Anschliessend wird die zeitliche Entwicklung der Gesamtanlage (Kap. 3.2) basierend auf dem aktuellen Realisierungsplan (Fig. 2‑1) im Zusammenspiel mit den Tätigkeiten dargestellt. Darauf aufbauend wird ein Überblick über die exemplarische Umsetzung der Gesamtanlage gegeben. Dabei werden die OFA (Kap. 3.3) und ihre Erschliessung, die Bauwerke der UTA (Kap. 3.4) sowie die technische Ausrüstung und Anlagen (Kap. 3.5) beschrieben.

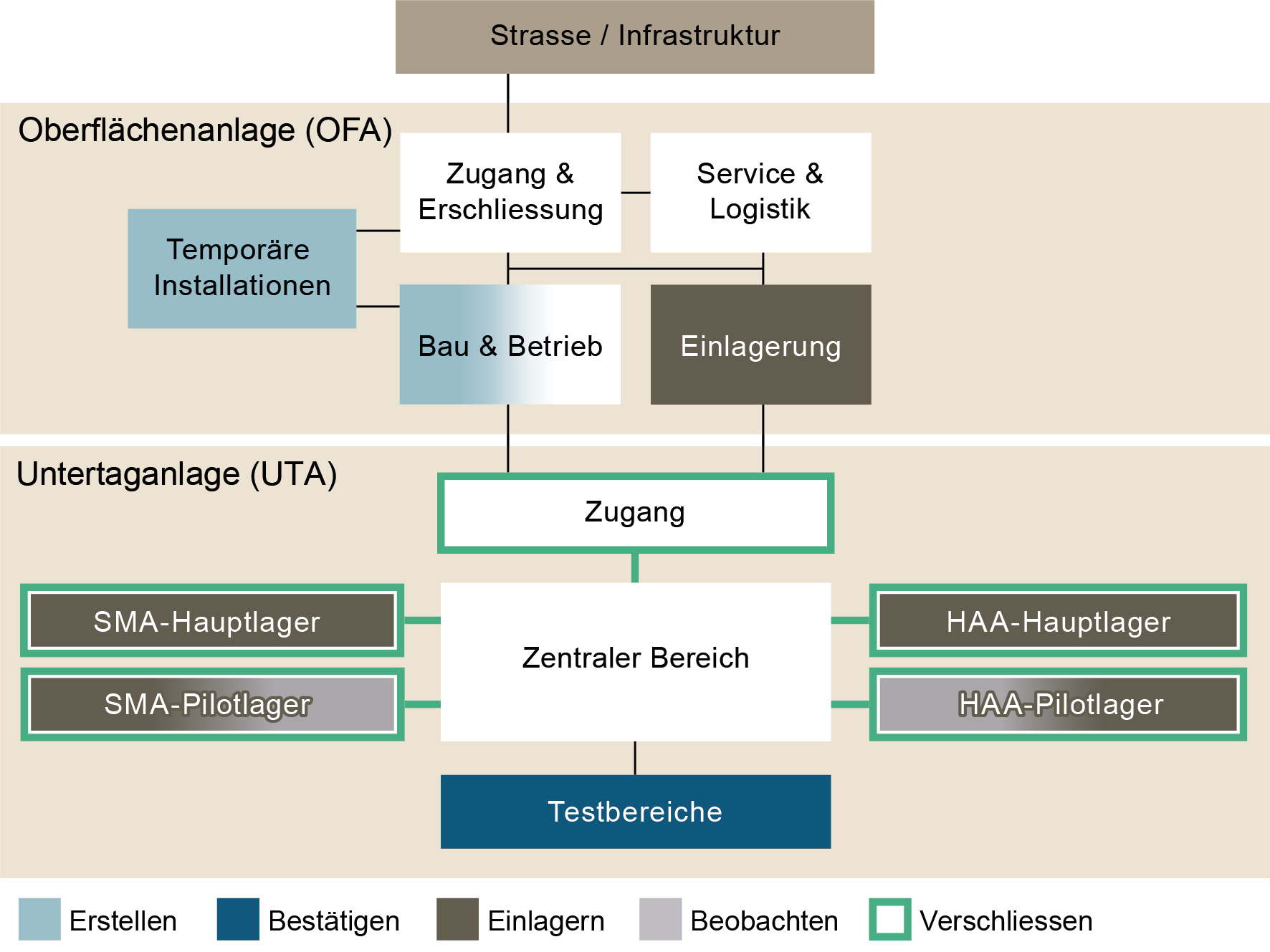

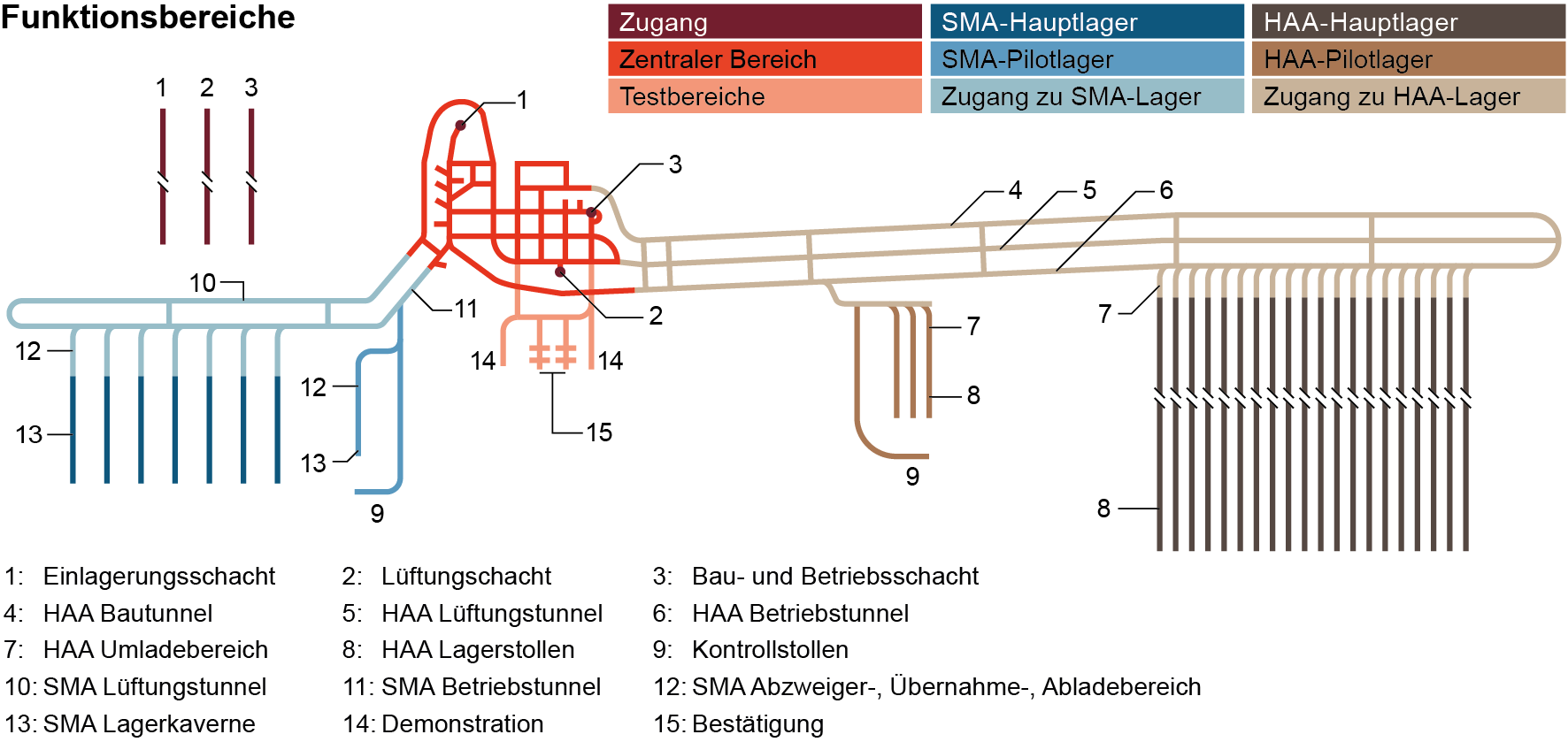

Für die UTA ist in Nagra (2022d) ein Konzept beschrieben, das die Funktionsbereiche als Module beschreibt. Fig. 3‑1 zeigt die dort definierten Funktionsbereiche und ihre Beziehungen schematisch sowie Funktionsbereiche der OFA.

Die radioaktiven Abfälle werden zum grossen Teil in den «SMA-/ HAA-Hauptlagern» und zum kleinen Teil in den «SMA-/ HAA-Pilotlagern» eingelagert und darin verschlossen. Die «Pilotlager» dienen neben der Einlagerung auch der Beobachtung. In den «Testbereichen» werden Tests zur Eignungsbestätigung und Demonstrationen durchgeführt. Der «zentrale Bereich» verbindet die Funktionsbereiche untereinander und mit dem «Zugang».

Fig. 3‑1:Funktionsbereiche der Gesamtanlage mit Tätigkeiten

Die Farbe der Funktionsbereiche ordnet diesen Tätigkeiten zu. Weisse Funktionsbereiche dienen allen Tätigkeiten.

Die OFA unterstützt im Wesentlichen die UTA bei den Tätigkeiten. Die Definition und Abgrenzung der Funktionsbereiche der OFA folgt aus dem zeitlichen Bedarf (vgl. Fig. 3‑2 und Fig. 2‑1). Der Funktionsbereich «Einlagerung» unterstützt die Tätigkeit Einlagern und grenzt den Einlagerungsbetrieb räumlich ab. Der Funktionsbereich «Bau & Betrieb» stellt alle weiteren Funktionen für die UTA bereit. Für das Erstellen wird zeitweise der Funktionsbereich «Temporäre Installationen» benötigt. Die Funktionsbereiche «Bau & Betrieb» und «Einlagerung» haben beide «Zugang» zur UTA.

Der Funktionsbereich «Zugang & Erschliessung» ist der Zugang zur OFA aus der Umgebung7 und erschliesst alle Funktionsbereiche. «Service & Logistik» dient allen Tätigkeiten.

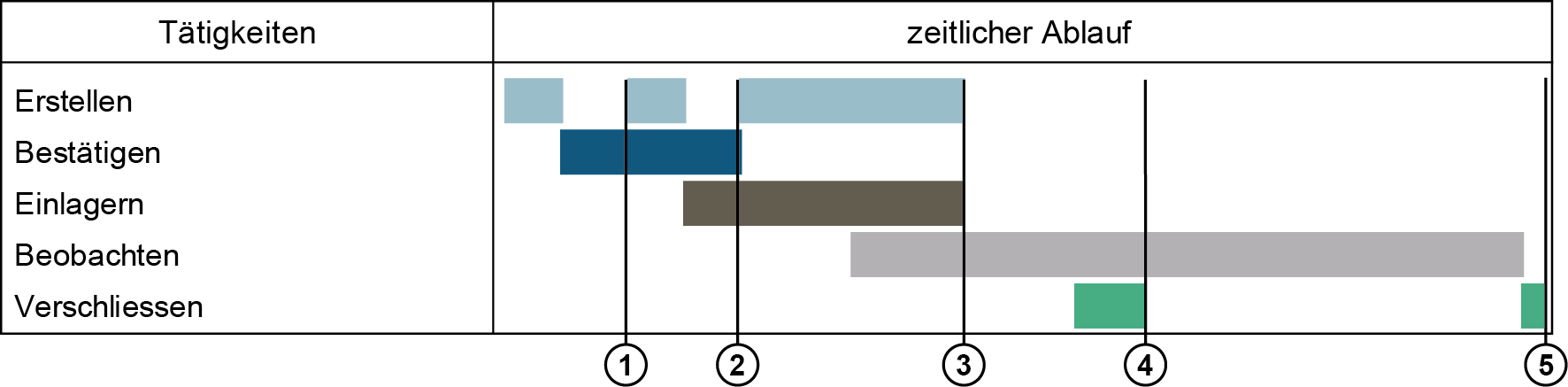

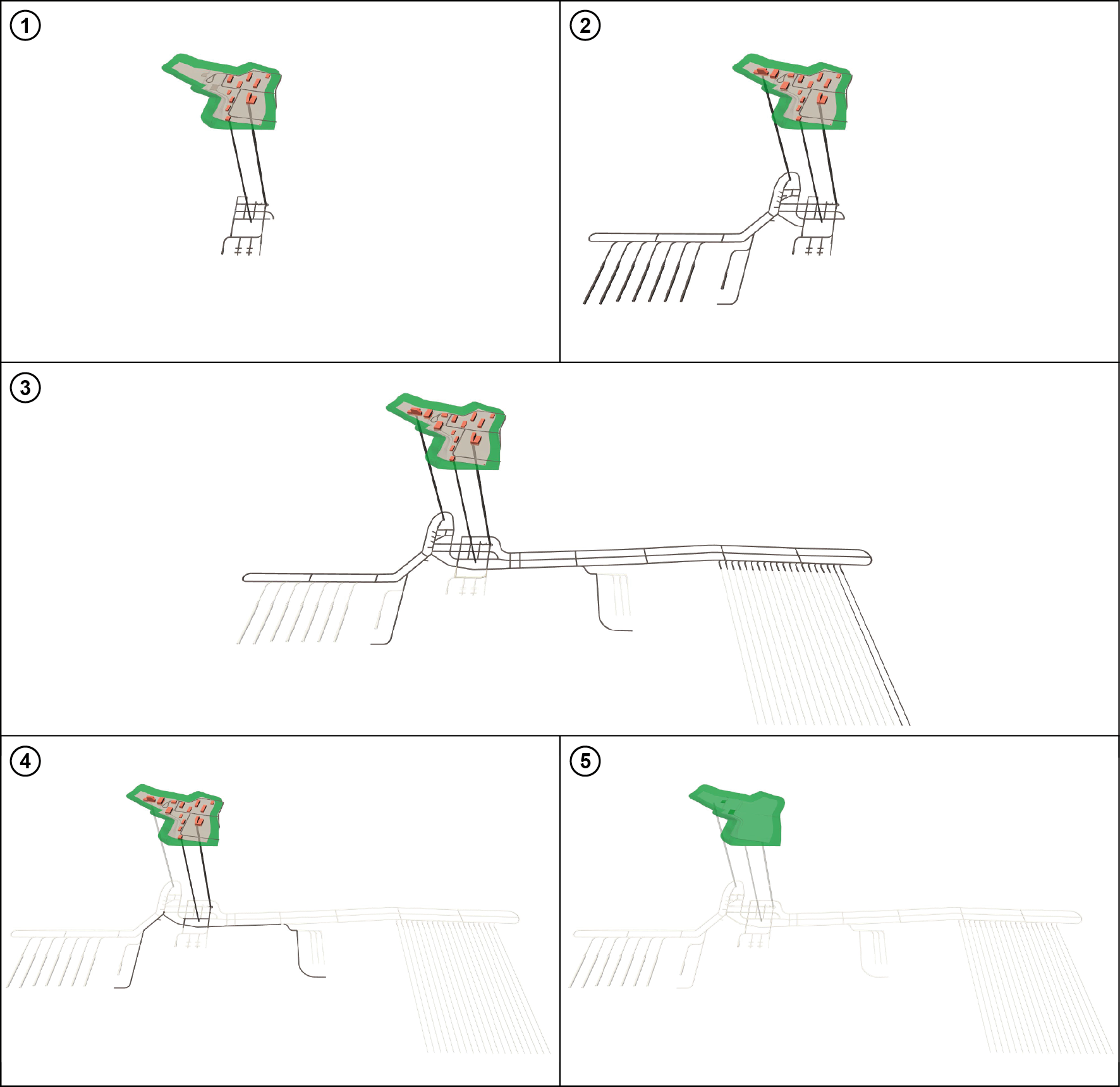

Der zeitliche Ablauf der Tätigkeiten, der sich vom Realisierungsplan ableitet, ist in Fig. 3‑2 dargestellt. Das Ablaufdiagramm verdeutlicht, dass zeitweise Tätigkeiten gleichzeitig ablaufen. Die Tätigkeiten Erstellen und Verschliessen werden mit Unterbrechungen durchgeführt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Bauwerke erst erstellt werden, wenn sie für eine oder mehrere Tätigkeiten benötigt werden. Wenn alle Tätigkeiten abgeschlossen sind, werden sie wieder verschlossen (UTA) oder rückgebaut (OFA). Dieser Prozess wird in Fig. 3‑3 veranschaulicht. Dort wird der Zustand der Gesamtanlage zu fünf Zeitpunkten, die in Fig. 3‑2 markiert sind, gezeigt, zu denen sich die Gesamtanlage wesentlich verändert. Die Entwicklung der OFA ist detaillierter in Fig. G‑2 gezeigt.

Fig. 3‑2:Zeitlicher Ablauf der Tätigkeiten

Markiert und durchnummeriert sind die Zeitpunkte der in Fig. 3‑3 dargestellten Zustände.

Fig. 3‑3:Zustand der Gesamtanlage zu fünf ausgewählten Zeitpunkten

Die Zeitpunkte der dargestellten Zustände sind in Fig. 3‑2 gezeigt.

In der UTA schwarz dargestellte Bauwerke sind in Betrieb, hellgraue Bauwerke sind verschlossen. Am Ende (5) ist die OFA rückgebaut.

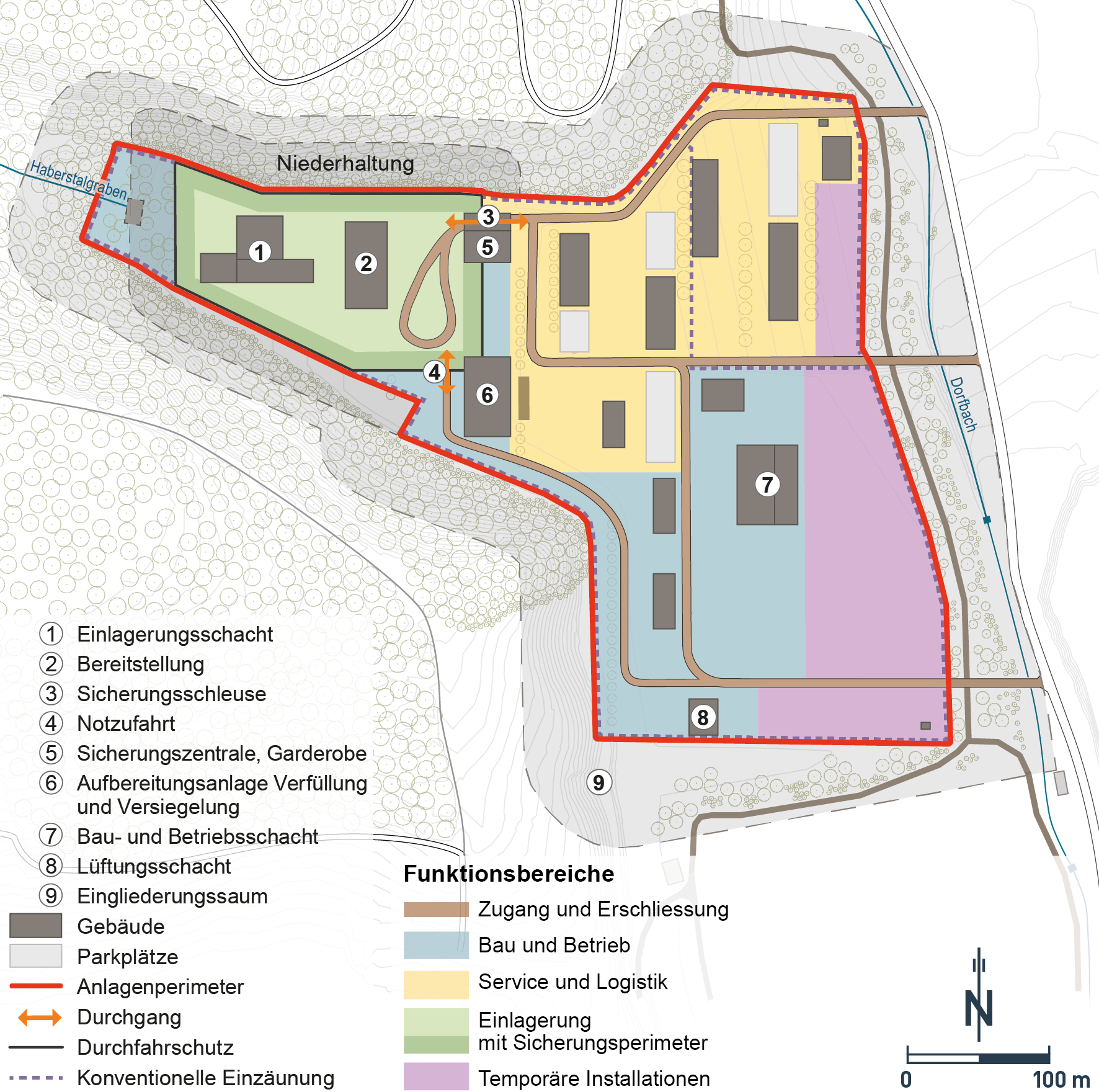

Der Projektperimeter besteht aus dem Anlagenperimeter und dem Eingliederungssaum (Fig. 3‑4). Die Bauwerke und Anlagen werden im Anlagenperimeter errichtet, während im Eingliederungssaum Massnahmen für Sicherheit, Sicherung und Landschaftseingliederung umgesetzt werden.

Der Projektperimeter liegt in einer verkehrstechnisch gut erschlossenen Umgebung (Fig. 2-5, Anhang D.2). Heute verlaufen bereits Strom-, Frischwasser-, Abwasser- und Kommunikationsleitungen entweder über den Perimeter oder entlang der Strasse. Es ist vorgesehen, diese Anschlüsse zu nutzen, gegebenenfalls sind dafür die Kapazitäten anzupassen oder zusätzliche Leitungen zu verlegen (Fig. 3‑4).

Die Anbindung des Anlagenperimeters erfolgt über drei Zufahrten (Fig. 3‑4). Sie erlauben eine Trennung des Verkehrs für einen sicheren und effizienten Betrieb und stellen Redundanz her.

Die fünf Funktionsflächen (Fig. 3-1) nehmen den ganzen Anlagenperimeter in Anspruch. Ihre Anordnung folgt betrieblicher Logik und berücksichtigt das von Ost nach West steigende Terrain. Der Funktionsbereich «Einlagerung» ist geschützt (Anhang D.1) im Westen angeordnet, östlich davon «Service & Logistik», während die dem Bau & Betrieb dienenden Funktionsbereiche eher im Süden liegen.

Der 23.7 ha grosse Projektperimeter besteht aus Anlagenperimeter (13.1 ha) und Eingliederungssaum (10.6 ha). Ganz im Westen des Anlagenperimeters wird der Haberstalgraben (Bach) gefasst (Anhang D.1).

Funktionsbereich «Zugang & Erschliessung»

«Zugang & Erschliessung» besteht aus den internen Verkehrs- und Versorgungswegen und verbindet die OFA und Gesamtanlage mit der Umgebung. Der Funktionsbereich stellt Flucht- und Interventionswege bereit. Die Hauptzufahrt zur Gesamtanlage liegt ganz im Norden (Fig. 3‑4).

Funktionsbereich «Einlagerung»

«Einlagerung» ist für das Einlagern als Sicherungsareal (Kap. 6.3.3) mit Sicherungsperimeter, einem Hauptzugang (Nr. 5 in Fig. 3‑4) mit Fahrzeugschleuse (Nr. 3 in Fig. 3‑4) im Nordosten und einer Notzufahrt (Nr. 4 in Fig. 3‑4) im Südosten ausgebildet. Die Abfälle werden in der Bereitstellungshalle (Nr. 2 in Fig. 3‑4) in Empfang genommen und für die Einlagerung bereitgestellt. Hauptbauwerk ist das Schachtkopfgebäude des Einlagerungsschachts (Nr. 1 in Fig. 3‑4).

Funktionsbereich «Bau & Betrieb»

«Bau und Betrieb» dient Bau (Erstellen, Verschliessen) und Betrieb (Bestätigen, Beobachten). Hier befinden sich die Schachtkopfgebäude des Bau- und Betriebsschachts (Nr. 7 in Fig. 3‑4) und des Lüftungsschachts (Nr. 8 in Fig. 3‑4), die mit einem Sicherheitsabstand zueinander und zum Einlagerungsschacht aufgestellt sind. In beiden Schächten sind unterschiedliche Schachtförderanlagen und Ausrüstungen installiert (Kap. 3.5.2). Weiterhin sind eine Lüftungs- und eine Kältezentrale, eine Aufbereitungsanlage für Verfüllung und Versiegelung (Nr. 6 in Fig. 3‑4) und eine (Ab-)Wasseraufbereitung angeordnet. Nahe des Bau- und Betriebsschachts sind Flächen für dauerhafte Installationen für «Bau und Betrieb» vorgesehen.

Funktionsbereich «Temporäre Installationen»

«Temporäre Installationen» besteht aus Installationsflächen, wie sie für eine Baustelle erforderlich sind. Auf den Flächen werden nach Bedarf Ausbruch-, Baumaterial- und Baufahrzeuglogistik umgesetzt und Baustoffe hergestellt. Weiterhin sind hier zum Beispiel Werkstätten, Baubüros oder Sanitär- und Verpflegungseinrichtungen oder Bauunterkünfte und Parkplätze zu finden. Die südliche Übergabestelle für Strom und Wasser ist hier geplant.

Funktionsbereich «Service und Logistik»

«Service und Logistik» ist zweigeteilt: ein tagsüber frei zugänglicher Teil für Besucher und Empfang / Büros und ein gesicherter Teil. Auf letzterem befinden sich Lager, Werkstätten und die Gruben- / Feuerwehr. Die nördliche Übergabestelle für Strom und Wasser ist hier geplant.

Der Eingliederungssaum dient der Sicherheit, Sicherung und landschaftlichen Eingliederung der OFA. Er mindert so den Einfluss der OFA auf Mensch und Umwelt und bietet Platz zur Umsetzung von dazu geeigneten Massnahmen8.

Im westlichen Teil des Eingliederungssaums rund um den Funktionsbereich «Einlagerung» ist aus Sicherheits- und Sicherungsgründen ein Niederhaltungsstreifen (Fig. 3‑4) einzurichten. Dieser muss die geforderte Funktion für Sicherheit und Sicherung erfüllen und kann sonst frei gestaltet werden.

In anderen Teilen des Eingliederungssaums denkbare landschaftliche Eingliederungsmassnahmen sind beispielsweise naturnaher Sicht- und Lärmschutz oder Renaturierung mit natürlichem Hochwasserschutz. Hierbei sind im Osten der Dorfbach, im Norden ein Wildtierkorridor und im Süden das Schützenhaus zu berücksichtigen.

Fig. 3‑5 visualisiert die OFA mit Eingliederungssaum und Anlagenperimeter. Fig. G‑2 in Anhang G.2 illustriert die Entwicklung der OFA gemäss Fig. 3‑2.

Fig. 3‑5:Visualisierung der Oberflächenanlage, Blick über die Kiesstrasse nach Westen

Die Visualisierung zeigt die OFA zum Zeitpunkt ihrer grössten Ausdehnung.

Während des Baus kann er bei Bedarf als zusätzliche temporäre Bauinstallationsfläche genutzt werden. ↩

Die UTA besteht aus Kombinationen von Standardbauwerken des Untertagbaus, d. h. Schächten, Tunneln (gerade und gekrümmt), Kreuzungen, Stollen und Kavernen. Diese Bauwerke stellen den Raum zur Verfügung, der für den Betrieb benötigt wird. Sie erfüllen ausserdem die Anforderungen des Sicherheitskonzepts und der Langzeitsicherheit.

Im Folgenden werden die Bauwerke in den Funktionsbereichen vorgestellt. Fig. 3‑6 zeigt die exemplarische Umsetzung der UTA schematisch im Grundriss mit den einzelnen Funktionsbereichen.

Fig. 3‑6:Schematischer Grundriss der exemplarischen Umsetzung der UTA mit Funktionsbereichen

Alle drei Schächte (Nr. 1 – 3 in Fig. 3‑6) führen von der OFA auf die Lagerebene. In ihnen befinden sich Schachtförderanlagen, Leitungssysteme für die Lüftung/Kühlung und Ver- und Entsorgungsleitungen (Kap. 3.5). Abgestimmt auf die geologischen Verhältnisse werden die Schächte mit einer druckwasserhaltenden Abdichtung ausgeführt (Nagra 2022a).

Der zentrale Bereich bietet die erforderliche Infrastruktur für die Erschliessung und Versorgung der UTA. Er verbindet die Funktionsbereiche untereinander und mit der OFA. Neben dieser verbindenden und versorgenden Funktion stellt der zentrale Bereich Platz für die Materialbewirtschaftung (Kap. 5.2) und Logistik bereit. Hier finden sich unter anderem Betriebs- und Einstellräume, Werkstätten, Lagerflächen, Zwischenlager, Wendenischen und Abstellflächen sowie Interventions- und Rettungsinfrastruktur (Kap. 6.2).

HAA-Hauptlager und HAA-Pilotlager dienen dem Einlagern der HAA. Das HAA-Hauptlager besteht aus Lagerstollen (Nr. 8 in Fig. 3‑6) für die Einlagerung. Diese sind als Blindstollen mit einem Gefälle der Neigung des Opalinustons folgend und parallel zueinander angeordnet. Die Lagerstollen bieten genügend Platz, um die ELB gemäss dem Einlagerungskonzept (Kap. 4.2.2) einzulagern und die Lagerstollen zu verfüllen. Im Zugang der einzelnen Lagerstollen sind jeweils ebene Umladebereiche (Nr. 7 in Fig. 3‑6) angeordnet, um die technische Ausrüstung für das Umladen aufzunehmen.

Das Pilotlager HAA dient der Einlagerung einer repräsentativen Abfallmenge und vor allem der Beobachtung. Es ist gleich wie das HAA-Hauptlager aufgebaut, nur wesentlich kleiner mit drei kürzeren Lagerstollen.

SMA-Hauptlager und SMA-Pilotlager dienen dem Einlagern der SMA. Das SMA-Hauptlager besteht aus ebenen Lagerkavernen (Nr. 13 in Fig. 3‑6), die parallel zueinander angeordnet sind. Das Normalprofil der Lagerkaverne ermöglicht die Einlagerung der ELB und die Lagerkavernenverfüllung gemäss dem Einlagerungskonzept (Kap. 4.2.2). Im Zugang zu den Lagerkavernen sind jeweils ebene Übernahme- und Abladebereiche (Nr. 12 in Fig. 3‑6), angeordnet, die genügend Platz für die dafür notwendige Ausrüstung bieten.

Das Pilotlager SMA dient der Einlagerung einer repräsentativen Abfallmenge und vor allem der Beobachtung. Es ist gleich wie das SMA-Hauptlager aufgebaut, nur wesentlich kleiner mit einer kürzeren Lagerkaverne.

SMA-Hauptlager und SMA-Pilotlager dienen dem Einlagern der SMA. Das SMA-Hauptlager besteht aus ebenen Lagerkavernen (Nr. 13 in Fig. 3‑6), die parallel zueinander angeordnet sind. Das Normalprofil der Lagerkaverne ermöglicht die Einlagerung der ELB und die Lagerkavernenverfüllung gemäss dem Einlagerungskonzept (Kap. 4.2.2). Im Zugang zu den Lagerkavernen sind jeweils ebene Übernahme- und Abladebereiche (Nr. 12 in Fig. 3‑6), angeordnet, die genügend Platz für die dafür notwendige Ausrüstung bieten.

Das Pilotlager SMA dient der Einlagerung einer repräsentativen Abfallmenge und vor allem der Beobachtung. Es ist gleich wie das SMA-Hauptlager aufgebaut, nur wesentlich kleiner mit einer kürzeren Lagerkaverne.

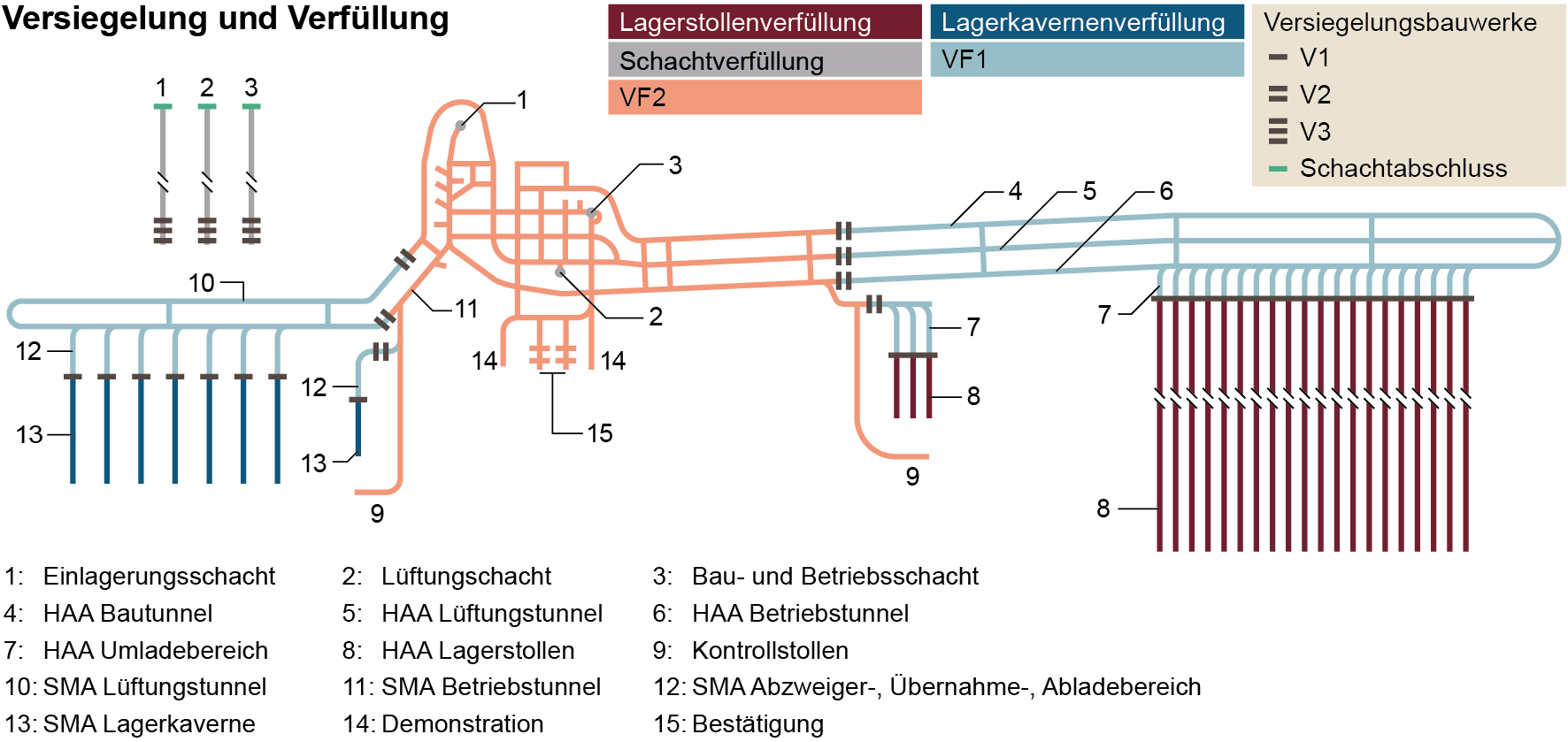

Die Verschlussbauwerke bestehen einerseits aus Versiegelungsbauwerken in den Umladebereichen der Lagerkavernen, im vorderen Bereich der Lagerstollen, in den Zugangstunneln zu den Lagerfeldern und in den Schachtbauwerken und andererseits den Verfüllungen aller untertägigen Hohlräume. Sie dienen der Langzeitsicherheit. Alle Angaben finden sich in Nagra (2021c).

Die Verschlussbauwerke setzen das räumlich gestaffelte Sicherheitskonzept (Kap. 2.4) um, indem von innen – den Abfällen – nach aussen – den Schächten als Bindeglied nach aussen – räumlich getrennt Siegelebenen angeordnet werden. In Fig. 3‑7 sind die einzelnen Elemente der Siegelebenen des Verschlusses des Gesamtlagers dargestellt.

Fig. 3‑7:Elemente des Verschlusskonzepts der exemplarischen Umsetzung der UTA

Die Versiegelungsbauwerke sind als schwarze Striche eingezeichnet; die Anzahl der Striche gibt die Siegelebene an.

Anlagen und Ausrüstung der Gesamtanlage stellen ihre Funktionen und die Erfüllung aller Anforderungen sicher und tragen massgeblich zur Sicherheit bei. Hier wird auf die Anlage und Ausrüstung für Lüftung / Kühlung (Kap. 3.5.1), Transport / Förderung (Kap. 3.5.2) und Ver- und Entsorgung (Kap. 3.5.3) eingegangen.

Weitere notwendige Anlagen und Ausrüstung wie Beleuchtung oder Kommunikationsanlagen sind nach Stand der Technik umsetzbar und nicht näher erläutert. Anlagen und Ausrüstung beispielsweise zu Brandschutz, Brandbekämpfung oder Rettung und Ersthilfe werden erst in späteren Genehmigungsstufen detailliert.

Anlagen und Ausrüstung sind praktisch überall in der Gesamtanlage zu finden. Der grösste Platzbedarf für die Grosskomponenten der Anlagen ist jedoch in der OFA und in der UTA im zentralen Bereich zu berücksichtigen. Wenn Betrieb und Bau gleichzeitig stattfinden, besteht der grösste Platzbedarf, der neben den Hauptlagern HAA und SMA für die Auslegung der Gesamtanlage entscheidend ist (Nr. 2 – 3 in Fig. 3‑2).

Die Nagra hat in Nagra (2022c) das Lüftungs- und Kühlungskonzept mit Zielen, Anforderungen und konzeptioneller Umsetzung beschrieben. Hier werden für diesen Bericht nützliche Teile zusammengefasst.

Ziel

Nach heutigem Stand besteht in der OFA aus Gründen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (Kap. 6.2) nur in einzelnen Bereichen die Notwendigkeit zu Lüftung und Kühlung bzw. Heizung. Diese wird mit herkömmlicher Heizung, Lüftung, Klima (HLK)-Technik realisiert.

Zur Gewährleistung der konventionellen Sicherheit (Kap. 6.2) sind Lüftung und Kühlung der UTA notwendig.

Anforderungen

Lüftung und Kühlung haben folgende Anforderungen zu erfüllen:

-

Gewährleistung einer permanenten, zuverlässigen und bedarfsgerechten Versorgung der UTA mit Frischluft, gemäss den wechselnden Anforderungen von Bau und Betrieb

-

Herstellung der geforderten klimatischen Arbeitsbedingungen (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) und Beitrag zur Luftreinhaltung an Arbeitsorten (Kap. 6.2)

-

Entrauchung, Beitrag zu Personensicherheit, Brand- und Explosionsschutz und Notfallschutz durch Frischluftversorgung von FREI9-Wegen bzw. Nutzung der Frischluftwege als FREI-Wege (Kap. 6.2.2 – 6.2.4)

-

Verhindern der Ansammlung explosionsgefährdender oder toxischer Konzentrationen von Gasen und Schadstoffen; im Wesentlichen durch Abgas-/Abluftabfuhr und Entstaubung zu gewährleisten; Schadstoffe umfassen auch Rauch, Russ, Staub, Abgase oder Aeorosole.

-

Die Lüftung muss die Gleichzeitigkeit von Bau und Betrieb berücksichtigen (Nr. 2 – 3 in Fig. 3‑2).

Lüftung – Umsetzung UTA / Gesamtanlage

Der Beschrieb erfolgt anhand der Lüftung in der anspruchsvollsten Phase mit gleichzeitigem Bau und Betrieb (Nr. 2 – 3 in Fig. 3‑2). Die Gesamtschau und Details zu angesprochenen Sonderlösungen finden sich in Nagra (2022c).

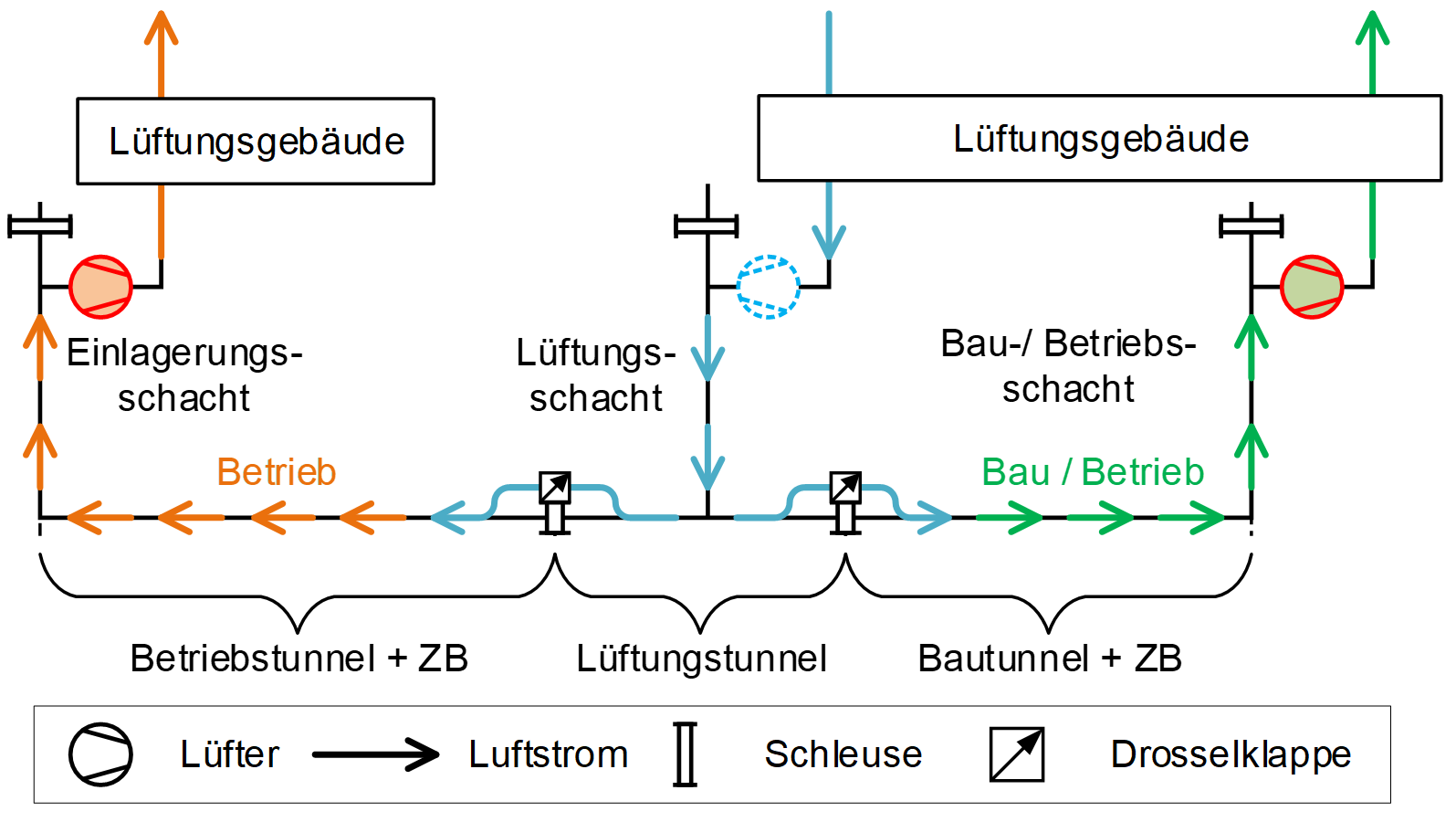

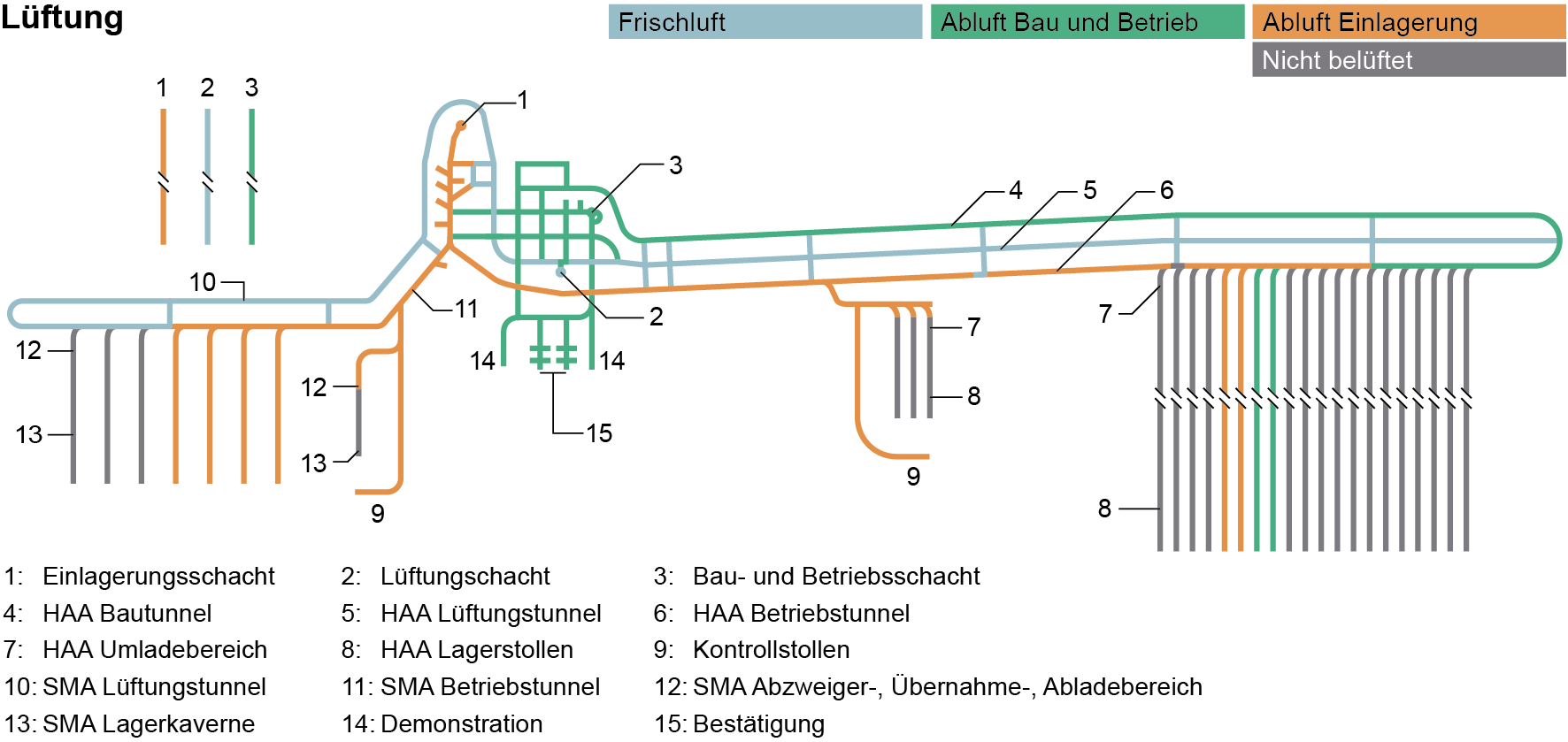

Die Lüftung wird mit einer Lüftungsanlage realisiert, die in der OFA Luft aus der Umwelt ansaugt und vorkühlt. Die vorgekühlte Luft wird durch den einziehenden Lüftungsschacht geleitet, durch die UTA geführt und durch zwei ausziehende Schächte, Einlagerungs- und Bau- & Betriebsschacht zurück auf die OFA gebracht und an die Umwelt abgegeben. Die Lüftung erfolgt saugend, d. h., die Luft wird mit Hilfe zweier Lüftungsanlagen am Kopf der ausziehenden Schächte durch die UTA gesogen (Fig. 3‑8). Für den Ereignisfall ist das Zuschalten eines Überdruckventilators am Kopf des einziehenden Lüftungsschachts zur Sicherstellung eines Überdrucks in den FREI-Wegen (vgl. Kap. 6.2.2) vorgesehen.

Fig. 3‑8:Lüftungskonzept der UTA

Lüftungskonzept im Unterdruck (saugend) mit zuschaltbarer Überdrucklüftung für die FREI-Wege (Kap. 6.2.2). Dargestellt ist die Lüftung während gleichzeitigem Bau und Betrieb (Nr. 2 – 3 in Fig. 3‑2).

Die Aufbereitung der Zuluft in der OFA umfasst die Einstellung gewünschter klimatischer Bedingungen (Kap. 6.2). Die Luftführung im Lüftungsschacht erfolgt über den freien Querschnitt. Am Fusspunkt des Schachts (Nr. 2 in Fig. 3‑9) wird die Luft getrennt und in den Bau- und Betriebsbereich und den Einlagerungsbereich verteilt (Fig. 3‑9). Hintergrund dieser getrennten Luftführung ist die Luftqualität (Baustaub) und Wärmebelastung aufgrund der Bautätigkeiten in einem Bereich und die Einlagerung im anderen Bereich (im HAA-Hauptlager, Fig. 3‑9). Die Abluft aus dem Bau- und Betriebsbereich wird über den Bau- und Betriebsschacht abgesaugt. In der OFA erfolgt die Wärmerückgewinnung und die Abluft wird abgeblasen. Die Abluft aus dem Einlagerungsbereich wird über den Einlagerungsschacht abgesaugt und abgeblasen.

Die Frischluftführung in der UTA erfolgt generell im vollen Querschnitt. Ausnahmen von dieser Regel bilden gefangene Vortriebe (Kap. 5.1) wie auch die Lagerstollen und -kavernen. In diesen Blindbauwerken kommen Sonderlösungen zum Einsatz.

Fig. 3‑9:Lüftungsschema in der UTA

Gezeigt ist der Zeitpunkt, zu dem gleichzeitig gebaut und betrieben wird (Nr. 2 – 3 in Fig. 3‑2).

Kühlung – Umsetzung UTA / Gesamtanlage

Die Ursprungstemperatur des Opalinustons beträgt rund 40 °C (Anhang A) und liegt damit deutlich höher als die für Arbeiten zulässigen Klimagrenzwerte. Neben dem Gebirge kommen technische Wärmequellen wie (Bau)Maschinen oder Anlagen sowie während der Einlagerung der HAA die Abwärme der einzulagernden Abfälle hinzu. Die UTA muss daher aktiv gekühlt werden.

Das Kühlungskonzept ist in das Lüftungskonzept integriert (Fig. 3‑8), indem die Kältezufuhr bzw. Wärmeabfuhr mit Hilfe der zirkulierenden Luft erfolgt. Dazu wird die einziehende Luft in der OFA gekühlt. In der OFA wird dafür eine Kältezentrale errichtet, die mit Wärmetauschern die einziehende Luft kühlt und aus der ausziehenden Luft Wärme (Energie) gewinnt. Hierbei ist sichergestellt, dass auch die Luftfeuchtigkeit entsprechend eingestellt wird.

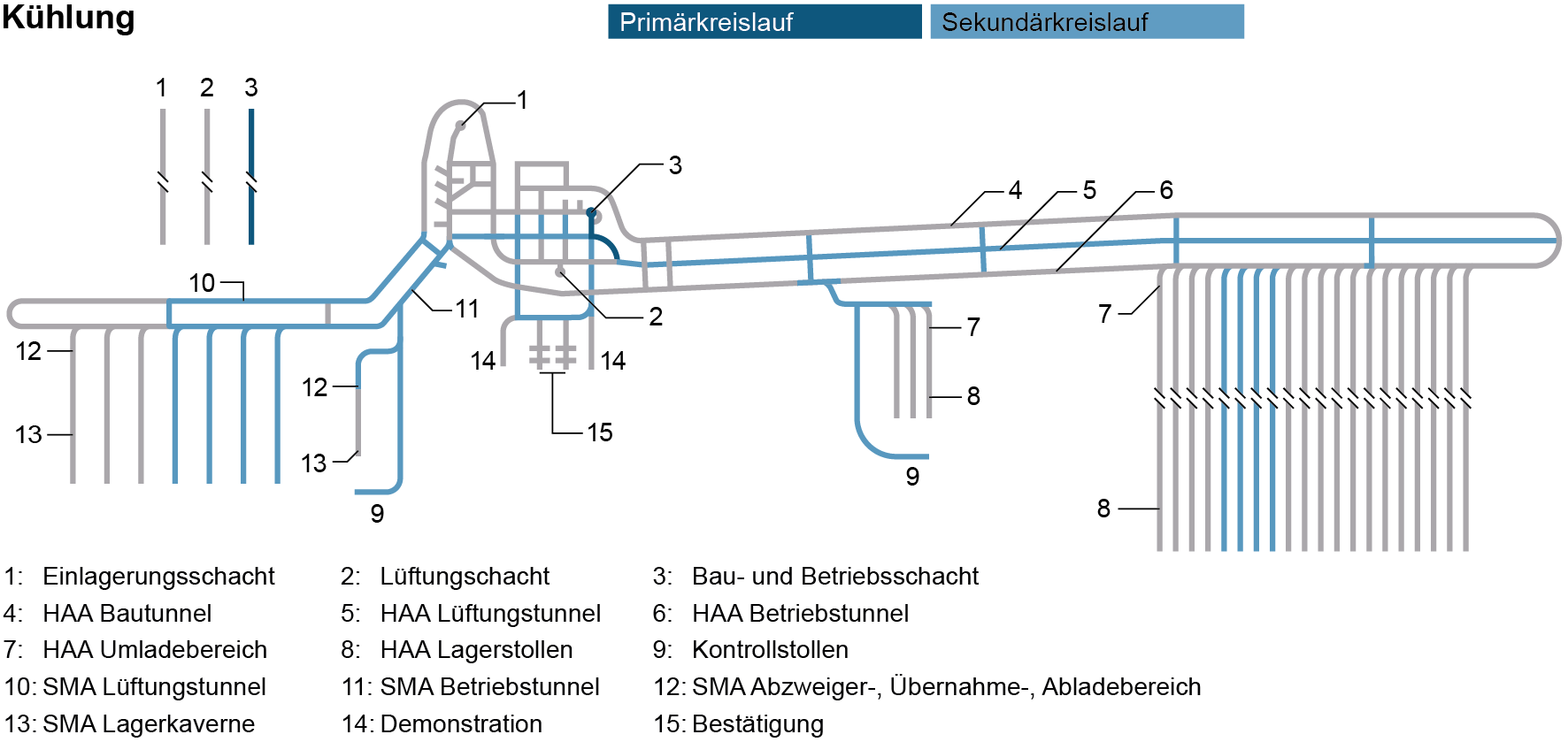

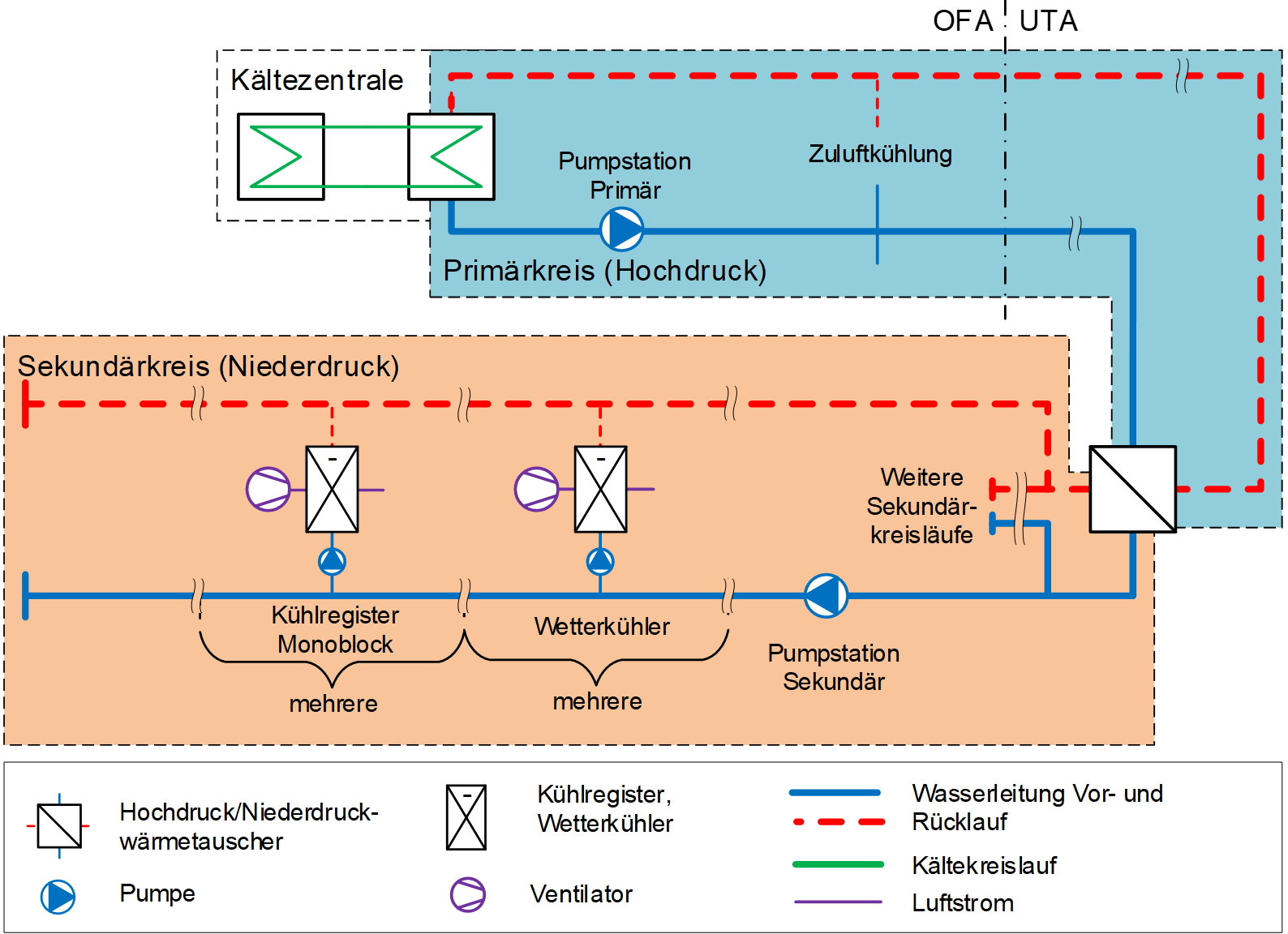

Weiterhin ist die direkte Kälteversorgung der UTA vorgesehen (Fig. 3‑10). In einem Primärkreis wird im Bau- und Betriebsschacht kaltes Wasser an den Schachtfuss geführt (Fig. 3‑11). Auf Lagerebene versorgt ein Sekundärkreis Anlagen und Orte in der UTA, an denen Sonderkühlung notwendig ist, mit Kälte. In Nagra (2022c) finden sich Erläuterungen zu Sonderkühlungen.

Fig. 3‑10:Kälteversorgung der UTA

Gezeigt ist der Zeitpunkt, zu dem gleichzeitig gebaut und betrieben wird (Nr. 2 – 3 in Fig. 3‑2).

Fig. 3‑11:Funktionsschema Kälteanlage

Das Kühlmittel ist gereinigtes aufbereitetes Wasser.

Logistik umfasst in der Gesamtanlage die Personenlogistik, auch Personenbeförderung genannt, und Transport, Umschlag, Verarbeitung und Lagerhaltung von Material und Abfällen. Die Logistik übernimmt auch Aufgaben der Ver-/Entsorgung, sobald beispielsweise Betriebsabfälle oder Wasser in Tanks transportiert werden.

Ziel

Das Logistikkonzept hat das Ziel, den Transport von Personen, Material und Abfall mit für den wirtschaftlichen sicheren dauerhaften Betrieb notwendiger Kapazität zu gewährleisten. Hierzu gehören bei Material und Abfällen Umschlag, Verarbeitung und Bereitstellung zur Schaffung von Redundanz und Robustheit entlang der Transportketten.

Anforderungen

-

Die Personen- und Materialförderung von und nach untertag soll aus Sicherheitsgründen und aus Gründen der Flexibilität in separaten Förderanlagen erfolgen. Die Personenbeförderung hat hierbei die Anforderungen an FREI-Wege umzusetzen (Kap. 6.2.2).

-

Die Logistik muss die Gleichzeitigkeit von Bau und Betrieb und daraus resultierende Anforderungen berücksichtigen (Nr. 2 – 3 in Fig. 3‑2).

-

Die Logistik hat die für den geplanten Ablauf notwendigen Förder- und Abfertigungskapazitäten zu gewährleisten, sie soll nicht ablaufbestimmend sein. Dies umfasst die Logistik innerhalb der Gesamtanlage wie auch die Logistik an den Schnittstellen der Gesamtanlage zur Umgebung.

-

Die Logistik der radioaktiven Abfälle soll mit möglichst niedrigen Absturzhöhen umgesetzt werden. Es soll immer nur ein ELB gleichzeitig im Schacht gefördert werden; Personen sollen nicht gleichzeitig mit radioaktiven Abfällen gefördert werden.

-

Die Logistik muss so ausgelegt werden, dass sie Anforderungen des Transportguts an den Transport erfüllen kann, beispielsweise der Abfälle, von Baustoffen oder Ausbruch.

-

Baustoff- und Ausbruchlogistik in der OFA müssen insbesondere die Anforderungen des Umweltschutzes berücksichtigen.

Umsetzung Gesamtanlage

Die Logistik der Gesamtanlage basiert auf der radgebundenen Förderung von Personen, Material und Abfällen. Transportfahrzeuge wie Transportgut haben aufeinander abgestimmte Standardmasse bzw. Transportgut wird für den Transport entsprechend vorbereitet, z. B. auf einer Standard-Palette fixiert. Die Standardisierung setzt sich beim Umschlag fort, indem Transportgut und Hebezeuge aufeinander abgestimmte Standardanschlagpunkte, z. B. Iso-Ecken (Fig. 2-4), und Standardanschlagmittel verwenden.

Schachtförderanlagen

Die Nagra hat zu Schachtförderanlagen und deren Sicherheit einen Bericht veröffentlicht (Nagra 2023c). Die Schachtförderanlagen als zentrale Erschliessung der UTA sind auf die Bedürfnisse von Bau und Betrieb abgestimmt. Unterschieden werden:

-

Personenfahranlage (Personenförderkorb)

-

Güterförderanlage (Grossförderkorb)

-

Schüttgutförderanlage (Gefässförderkorb)

-

Hilfsfahranlage (Personenförderkorb)

Alle vier Fahranlagentypen sind Standardprodukte aus dem Untertag-/Bergbau. Sie werden auf die Anforderungen des gTL ausgelegt (Nagra 2023c).

Aus den Anforderungen der Phase mit gleichzeitigem Bau und Betrieb (Nr. 2 – 3 in Fig. 3‑2) und dem Strahlenschutz (Kap. 6.3) folgt die Konfiguration der einzusetzenden Fahranlagen. Im Einlagerungs- sowie Bau- und Betriebsschacht sind je eine Personenfahranlage und eine Güterförderanlage vorgesehen. Im Bau- und Betriebsschacht kommt zusätzlich eine Schüttgutförderanlage zum Einsatz. Für die Personenrettung (FREI) ist als Hilfsfahranlage eine mobile Schachtwinde (Nagra 2023c) vorgesehen, die in allen drei Schächten eingesetzt werden kann. Betrieb und Unterhalt der Schachtförderanlagen erfolgen sicherheitsorientiert, gegebenenfalls müssen für die Erhaltung (Kap. 4.2) betriebliche Einschränkungen eingeplant werden.

Transportfahrzeuge

Die Auswahl der Transportfahrzeuge erfolgt so, dass die Transportfahrzeuge mit den verfügbaren Schachtfördermitteln transportiert werden und das Transportgut transportieren können. Transportfahrzeuge haben eine möglichst geringe Brandlast bzw. automatische Löschsysteme. Im Sinne des Strahlenschutzes sind autonom fahrende oder ferngesteuerte Fahrzeuge für den Abfalltransport vorteilhaft. Emissionsarme Fahrzeuge sind vorteilhaft für die Lüftung.

Für den Transport im gTL werden aus dem Bergbau und der Fördertechnik und Logistik bekannte Spezialfahrzeuge verwendet. Je nach Verwendungszweck werden Anpassungen nötig, die von Sonderfahrzeugbaufirmen durchgeführt werden.

Es werden folgende Fahrzeugtypen eingesetzt:

-

Personentransporter (Einzelpersonen, Personengruppen)

-

Schüttguttransporter

-

Stückguttransporter

-

Sonderfahrzeuge, z. B. FREI, Erhaltung, Bau

Die Fahrzeuge werden in der OFA und der UTA eingesetzt. Der Fahrzeugunterhalt kann, falls vorteilhaft oder notwendig, auch untertag stattfinden.

Ziel

Die Ver- und Entsorgung der Gesamtanlage mit Wasser und Strom erfolgt vom öffentlichen Netz in einer Art und Weise, die den Anforderungen des geologischen Tiefenlagers gerecht wird. Dazu gehören – falls nötig – redundante Anschlüsse oder die Vorhaltung von Reserve-/Ausfallkapazitäten. Die Gesamtanlage wird an die öffentliche Kommunikationsinfrastruktur angeschlossen.

Anforderung

Die Ver- und Entsorgung der Gesamtanlage sowie die interne Verteilung haben für Strom und Wasser bedarfsgerecht redundant zu erfolgen. Es ist eine angemessene Ersatzversorgung kritischer Systeme vorzusehen.

Die Ver- und Entsorgung der UTA hat die Vorgaben der Langzeitsicherheit bezüglich Wassereintrag zu berücksichtigen. Die Wasserverteilung und Nutzung in der UTA ist sicher auszulegen und zu reduzieren. Wassergebrauch wird, soweit betrieblich möglich, minimiert.

Trink- und Löschwasserversorgung darf kombiniert werden.

Abwässer sind je nach Art und Grad der Verschmutzung zu reinigen, bevor sie abgeführt werden. Dafür sind entsprechende Anlagen vorzuhalten oder Vorkehrungen zur externen Behandlung zu treffen.

Alle Anlagen samt Ausrüstung werden ausreichend abgeschirmt und unempfindlich gegen elektromagnetische Einflüsse ausgelegt.

Die Bauwerke, Anlagen und Ausrüstung der Gesamtanlage sind zu erden.

Die Gesamtanlage muss jederzeit über einen entsprechend ausgelegten Anschluss sicher mit der Aussenwelt kommunizieren und bedarfsgerecht Daten austauschen können.

Umsetzung Gesamtanlage

Die Anschlüsse der Gesamtanlage an die öffentliche Strom- und Wasserversorgung erfolgen redundant10 räumlich getrennt im Norden und Süden des Anlagenperimeters (Nr. 14 in Fig. 3‑4).

Strom

Die Gebäude in der OFA werden entsprechend ihrer Relevanz für die Sicherheit an eine Ringleitung der Stromversorgung angeschlossen. Sicherheitsrelevant sind insbesondere:

die Schachtkopfgebäude und darin enthaltene Förderanlagen

die Lüftungs-/Kühlungsanlagen mit zugehörigen Gebäuden

die Gebäude und Anlagen der Interventionskräfte

die Sicherungsanlagen des Sicherungsperimeters und Safeguardseinrichtungen

Die Ringleitung wird bedarfsgerecht mit entsprechenden Netzersatzanlagen gepuffert.

Die UTA wird über den Bau- und Betriebsschacht und den Lüftungsschacht redundant mit Energie versorgt. In der UTA sind insbesondere sicherheitsrelevant:

die Lüftungs-/Kühlungsanlagen

die FREI-Einrichtungen

die Sicherungsanlagen

Die Versorgung erfolgt analog der OFA, Netzersatzanlage inklusive.

Alle Bauwerke, Anlagen und die Ausrüstung in der Gesamtanlage sind so weit zutreffend geerdet.

Wasser

Die Gebäude der OFA werden bedarfsgerecht mit Wasser versorgt. Löschwasser ist gegebenenfalls in einem Löschwasserbecken zu puffern. Alle Gebäude und Oberflächen der OFA werden an eine Trennkanalisation angeschlossen. Schmutzwasser wird der nächsten Abwasserreinigungsanlage zugeführt, Meteorwasser versickert. Gebäude, in denen wassergefährdende Stoffe in relevanten Mengen gelagert oder gehandhabt werden, werden grundwasserschutzgerecht (Anhang F) ausgelegt.

Sonder- und Brauchwassernutzungen, wie beispielsweise die Betonherstellungen, werden fachgerecht durchgeführt. Anfallende Abwässer werden gesammelt, aufbereitet / gereinigt und anschliessend versickert oder abgeführt.

Die UTA wird über den Bau- und Betriebsschacht und den Lüftungsschacht redundant mit Wasser versorgt. Der Wassereinsatz in der UTA dient im Wesentlichen der Baustoffherstellung und gegebenenfalls dem Löschen. Der Wassergebrauch in der UTA ist dabei soweit betrieblich möglich zu minimieren. Abwasser wird in der UTA gesammelt und in der OFA entsorgt. Die Integration der Wasserversorgung mit der Kühlwasserversorgung (Kap. 3.5.1) ist möglich.

Kommunikation

Die Gesamtanlage und hier insbesondere die Leitzentrale werden an die dannzumal bestehende öffentliche Kommunikationsinfrastruktur angeschlossen. Auf der Gesamtanlage werden ereignissichere kabelgebundene und kabellose Kommunikationsinfrastrukturen aufgebaut.

Sollte dies für die Wasserversorgung zu aufwändig sein, sind entsprechende Ausfallkapazitäten auf der OFA vorzuhalten. ↩