2. Vorgaben (NTB 24-11)

Die Gesamtanlage des gTL dient dem Erreichen des Ziels des Vorhabens (Kap. 2.1). Dabei sind gesetzliche, behördliche und weitere Vorgaben (Kap. 2.2) und der aktuelle Zeitplan (Kap. 2.3) einzuhalten. Die Gesamtanlage setzt das Sicherheits- und Lagerkonzept für die Nachverschlussphase (Kap. 2.4) um. Wesentliche Randbedingungen sind die Abfallmenge (Kap. 2.5), der Projektperimeter, der vorläufige Schutzbereich (Kap. 2.6) und die geologische Situation (Kap. 2.7).

Das Ziel des Vorhabens ist die Entsorgung der radioaktiven Abfälle in einem geologischen Tiefenlager unter Einhaltung aller gesetzlichen und behördlichen Vorgaben. Dafür wird das Tiefenlager gebaut und die verpackten Abfälle werden eingelagert. Daneben wird beobachtet und das Tiefenlager verschlossen. Das verschlossene Tiefenlager gewährleistet den Schutz von Mensch und Umwelt für den gesamten Nachweiszeitraum der Langzeitsicherheit, d. h. 1 Million Jahre (Nachverschlussphase; Nagra 2024f).

Die gesetzlichen Grundlagen für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle der Schweiz in einem geologischen Tiefenlager sind im Kernenergiegesetz (KEG 2003) und der zugehörigen Kernenergieverordnung (KEV 2004), insbesondere Art. 10 Abs. 1, 11, 64-69 gegeben. Grundlagen im Wesentlichen für den Betrieb sind das Strahlenschutzgesetz (StSG 1991), die Strahlenschutzverordnung (StSV 2017) und die Verordnung über den Umgang mit radioaktivem Material (UraM 2017).

Die Schutzziele der Sicherheit des Personals während Bau und Betrieb sind u. a. im Arbeitsgesetz (ArG 1964), der Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz (Gesundheitsschutz; ArGV 3 1993), dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG 1981), der Verordnung über die Unfallverhütung (VUV 1983) und der Bauarbeiterverordnung (BauAV 2021) vorgegeben. Ferner sind das Umwelt- und das Gewässerschutzgesetz (USG 1983, GSchG 1991) zu berücksichtigen.

Das ENSI hat in seiner Richtlinie G03 «Geologische Tiefenlager» (ENSI 2023a) die Anforderungen von KEG und KEV präzisiert. Es gelten weitere Richtlinien des ENSI.

Art. 4 KEG fordert Auslegung und Betrieb des gTL nach Erfahrungen und Stand von Wissenschaft und Technik. Dieser ist formuliert in Veröffentlichungen von internationalen Organisationen wie der OECD/NEA, der ICRP oder der IAEA und in anerkannten in- und ausländischen Normen und Regelwerken, wie den SIA-Normen, Regelwerken von SUVA oder SECO und weiteren Institutionen (vgl. Anhang B).

Weitere Vorgaben ergeben sich aus Empfehlungen, Forderungen und Auflagen der Genehmigungsstellen im Zuge der Genehmigungsverfahren, z. B. ENSI (2018). Berechtigte Erwartungen und Ziele weiterer Stakeholder (Politik, Standortregion, usw.), z. B. formuliert in Stellungnahmen im Rahmen der Zusammenarbeit im Sachplanverfahren Geologische Tiefenlager (BFE 2008), sind angemessen zu berücksichtigen.

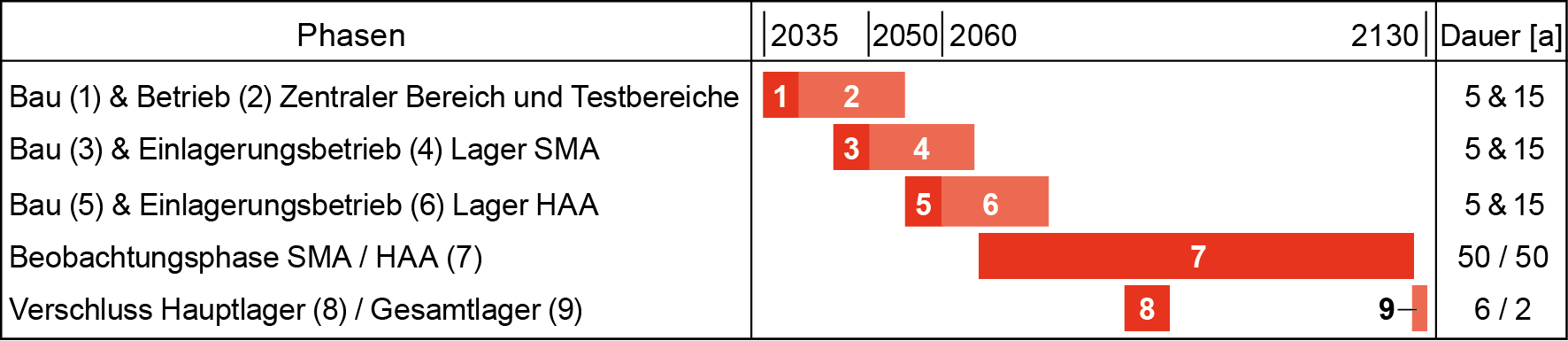

Mit dem alle fünf Jahre zu aktualisierenden Entsorgungsprogramm legen die Entsorgungspflichtigen dem Bundesrat dar, wie sie die Pflicht zur Entsorgung der aus ihren Anlagen stammenden radioaktiven Abfälle zu erfüllen beabsichtigen3. Aktuell gültig ist das Entsorgungsprogramm 2021 (EP21; Nagra 2021a). Fig. 2‑1 zeigt den hier in Anlehnung an das EP21 zu Grunde gelegten Realisierungsplan. Wesentliche vorgegebene Randbedingungen des Zeitplans sind die Betriebsaufnahme des SMA-Lagers 2050 und des HAA-Lagers 2060. Nach Abschluss der Beobachtung verfügt der Bundesrat den Gesamtverschluss des gTL.

Fig. 2‑1:Realisierungsplan für das geologische Tiefenlager

Nur für diesen Bericht relevante Phasen wurden übernommen4 und durchnummeriert.

«Testbereiche» ersetzen im RBG «EUU» ↩

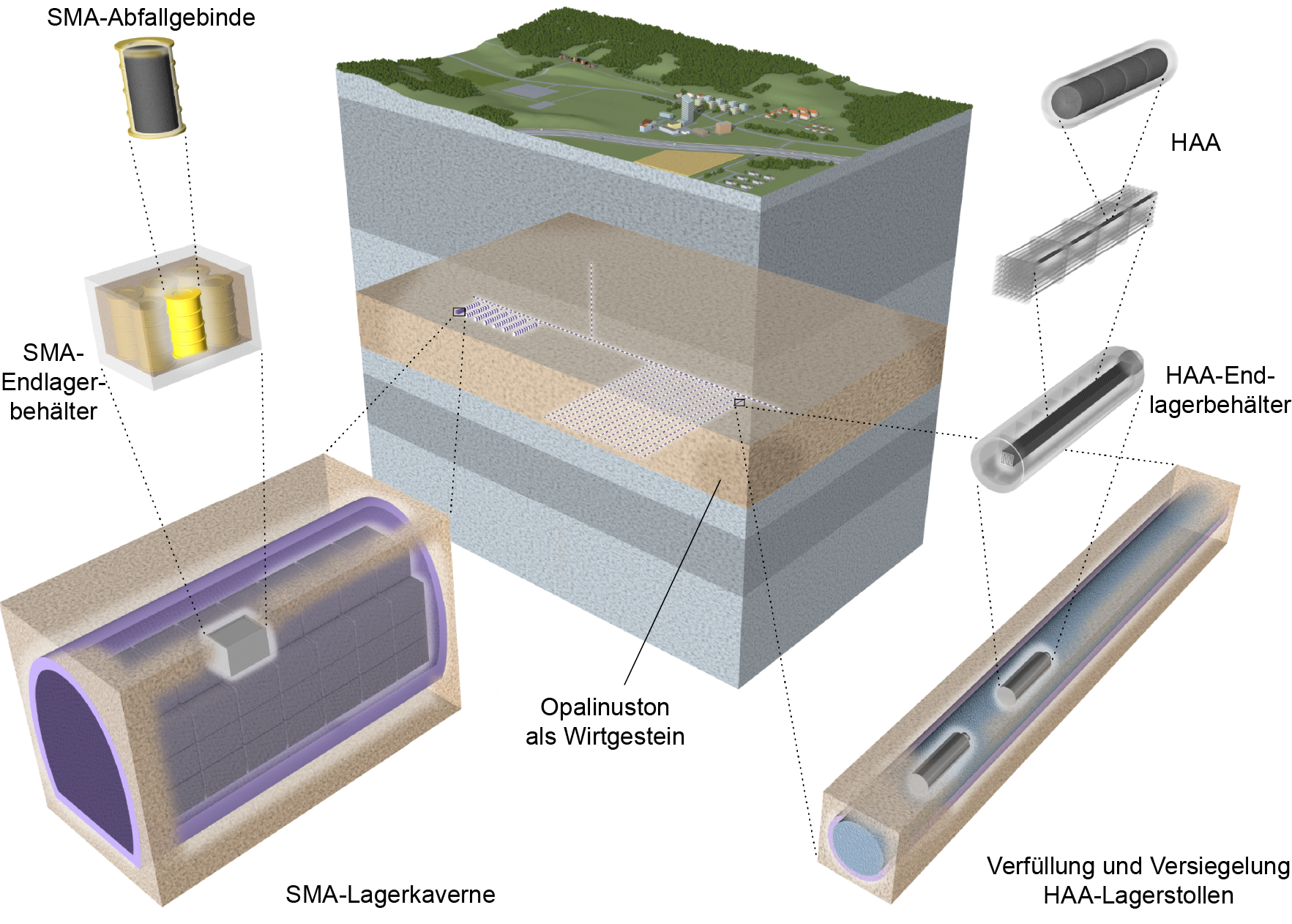

Das Sicherheitskonzept für die Nachverschlussphase des gTL gewährleistet den dauernden Schutz von Mensch und Umwelt durch gestaffelte, passive Barrieren (Art. 3 Bst. c KEG). Es basiert auf einem für die Langzeitsicherheit entwickelten Mehrfachbarrierensystem, das in Fig. 2‑2 bzw. Nagra (2024f) beschrieben ist. Der Opalinuston als Wirtgestein bildet die geologische Barriere, die zusammen mit weiteren technischen Barrieren die Langzeitsicherheit gewährleistet.

Fig. 2‑2:Umsetzung des Sicherheitskonzepts für die Nachverschlussphase gemäss den aktuell verfolgten Lagerkonzepten für HAA und SMA

In Nagra (2024g) sind Anforderungen und Umsetzungsvorgaben zur Gewährleistung der Langzeitsicherheit formuliert, die in der exemplarischen Umsetzung der Gesamtanlage und ihres Betriebs zu berücksichtigen sind.

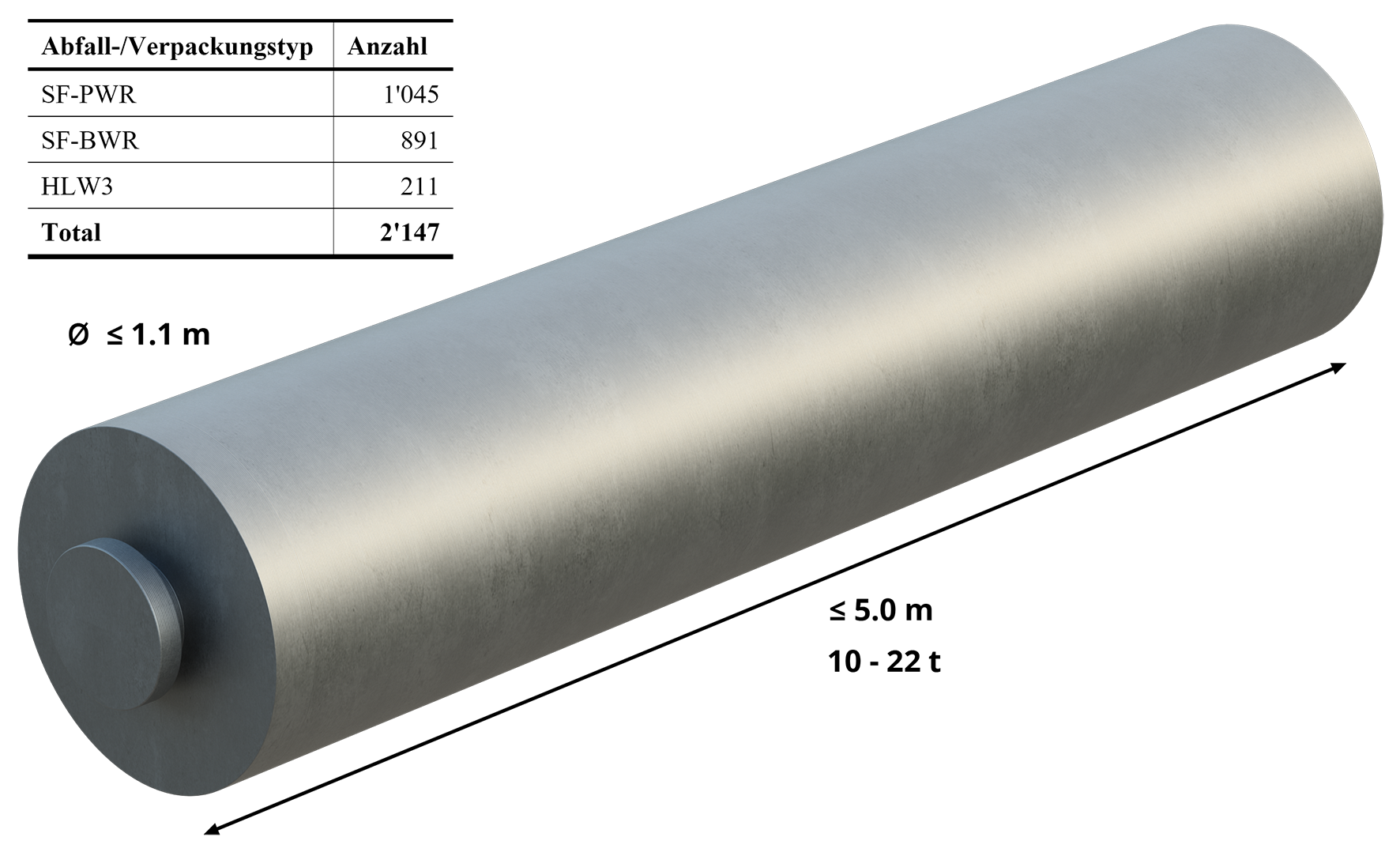

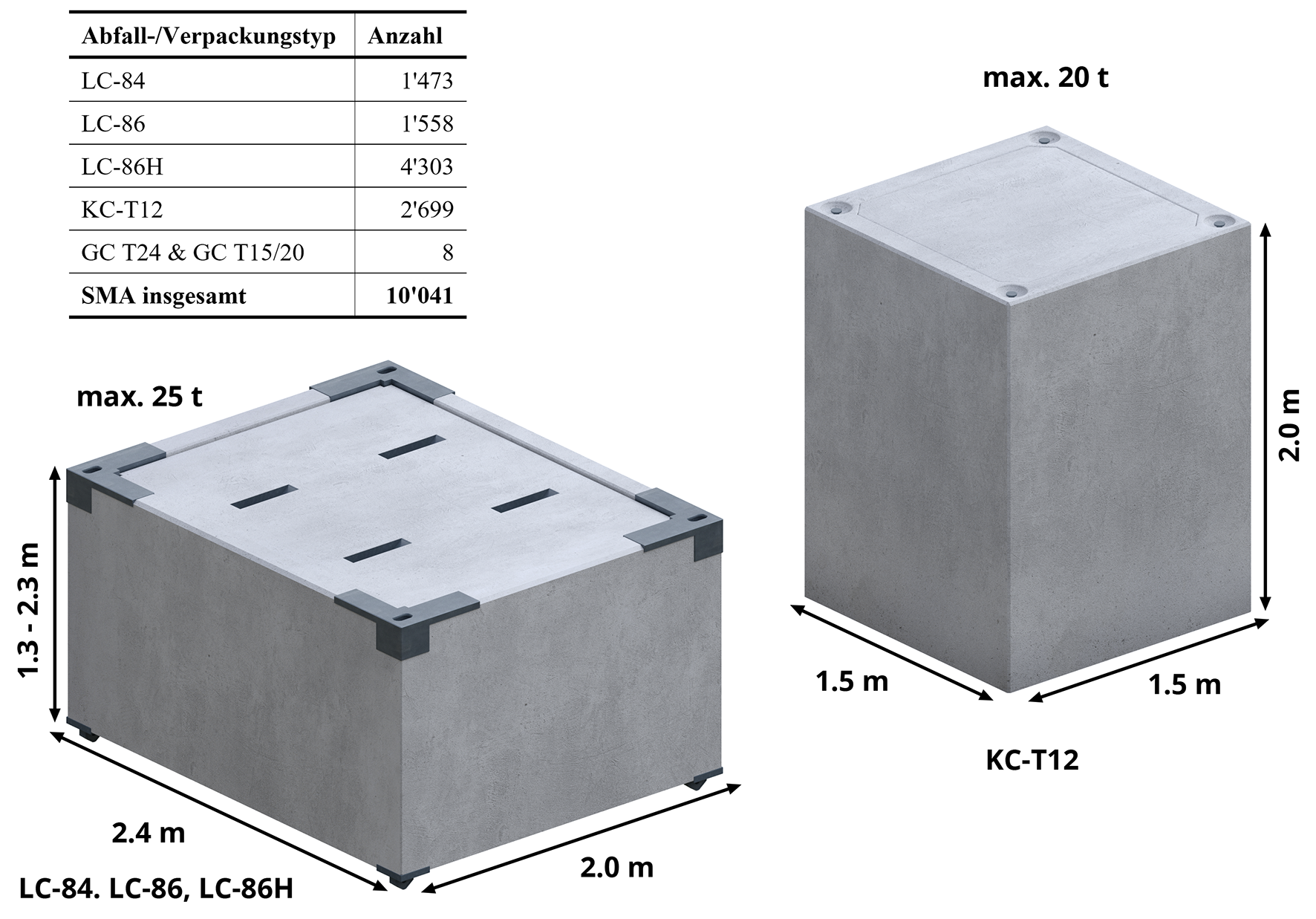

Zu den massgeblichen Auslegungsgrössen des gTL zählt das Abfallinventar, welches Menge, Art und Zeitpunkt des Anfalls der einzulagernden Abfälle beschreibt. Dieses hat die Nagra mit Hilfe ihrer MIRAM5 Datenbank für das RBG erhoben (Nagra 2023b). Es wird als MIRAM-RBG bezeichnet. MIRAM-RBG basiert auf den bis 31.12.2019 effektiv produzierten Abfällen und einer Prognose der bis zur vorgesehenen Einlagerung (vgl. Kap. 2.3) anfallenden Abfälle, wobei das Szenario "60 Jahre Betrieb der Kernkraftwerke" nach EP21 zugrunde gelegt wird. Das angenommene Verpackungskonzept verwendet standardisierte Endlagerbehälter (vgl. Fig. 2‑3 und Fig. 2-4). Die Verpackungen erfüllen die Anforderungen der Langzeitsicherheit und sind so Bestandteil des Mehrfachbarrierensystems (Kap. 2.4). Tab. 2‑1 fasst das Abfallinventar nach Abfallkategorie zusammen.

Tab. 2‑1:Gesamtvolumen des Abfallinventars MIRAM-RBG, aufgeschlüsselt nach KEV-Kategorie

Angaben aus Tabelle 7-1 in Nagra (2023b). Die Angaben sind gegliedert nach Kategorien der Kernenergieverordnung (KEV 2004) mit HAA: Hochaktive Abfälle, ATA: Alphatoxische Abfälle, SMA: Schwach- und mittelaktive Abfälle. Im Folgenden werden ATA den SMA zugeschlagen.

|

Abfallvolumen [m³] je Kategorie nach KEV |

Total [m³] |

|||

|

Status |

HAA |

ATA |

SMA |

|

|

Unverpackt |

1'550 |

288 |

42'572 |

44'410 |

|

Endlagerverpackt |

9'295 |

1'065 |

82'776 |

93'135 |

Für die Auslegung des geologischen Tiefenlagers und der SMA-Lagerkavernen und HAA-Lagerstollen ergeben sich die folgenden Endlagerbehältertypen und deren Anzahl für HAA (Fig. 2‑3) und SMA (Fig. 2-4).

Fig. 2‑3:Endlagerbehältertypen HAA (Nagra 2024a) mit Kenngrössen und Anzahl

Fig. 2‑4:Endlagerbehältertypen SMA mit Kenngrössen und Anzahl

MIRAM = Modellhaftes Inventar radioaktiver Materialien ↩

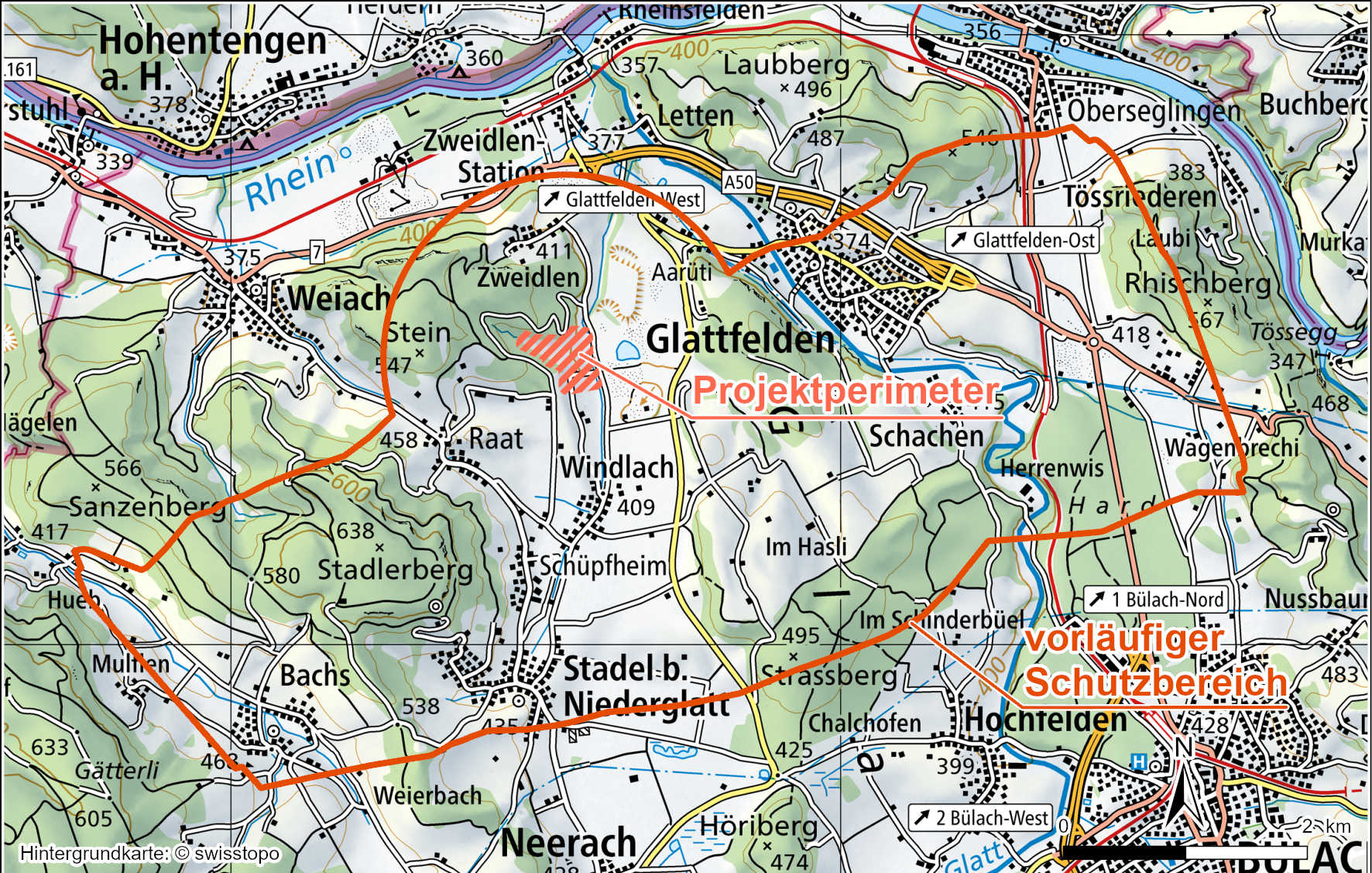

Der Projektperimeter für die OFA befindet sich am Standort Haberstal, in der Gemeinde Stadel im Kanton Zürich (Fig. 2-5). Die nächstgelegenen Siedlungen sind 750 m nördlich Zweidlen (Gemeinde Glattfelden) und 750 m südlich Windlach (Gemeinde Stadel). Im vorläufigen Schutzbereich werden die Lagerfelder des gTL platziert (Nagra 2025d).

Der Projektperimeter ist das Resultat der Konkretisierung der Oberflächenanlage seit 2022 (Anhang G.1, Kapitel 4.2 in Nagra 2025b).

Fig. 2‑5:Projektperimeter am Standort Haberstal mit vorläufigem Schutzbereich im Untergrund

Für den gewählten Standort liegt mit den Untersuchungsergebnissen der 3D-seismischen Kampagne und der Tiefbohrungen (TBO) eine gute geologische Datenbasis (Nagra 2024d) für die Projektierung vor. Die für den Bau der UTA relevanten geologischen Daten sind in Anhang A zusammengefasst.

Für die OFA ist die Situation in Eisenlohr & Müller (2016) beschrieben, ergänzt mit dem geologischen Schichtmodell der Nagra mit Stand Februar 2022.

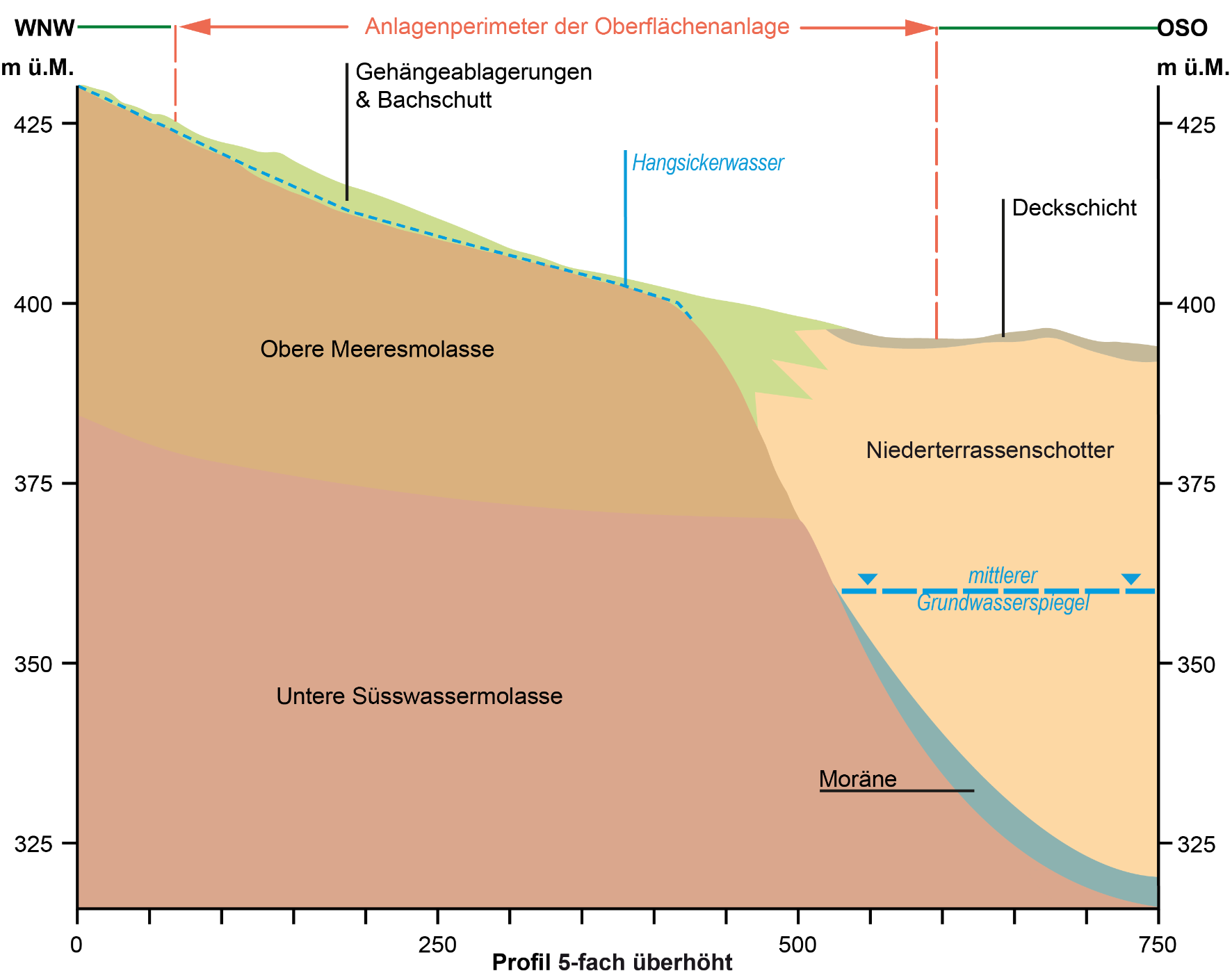

Demnach liegt der westliche Teil des Anlagenperimeters6 in einem in den "Molassefels" eingeschnittenen kleinen Seitental des Windlacherfelds (Fig. 2-5). Der Baugrund besteht aus quartären Lockergesteinen, die den "Molassefels" überdecken (Fig. 2‑6).

Das Lockergestein besteht aus wenige Meter mächtigen Gehängeschutt- und Bachschuttablagerungen. Im Osten des Anlagenperimeters verzahnen sich die Gehängeschutt- und Bachschuttablagerungen mit dem bis zu mehreren zehn Metern mächtigen Niederterrassenschotter.

Die Gehängeschutt- resp. Bachschuttablagerungen sind generell als locker bis mitteldicht gelagert zu erwarten. Sie sind entsprechend als wenig tragfähig und setzungsempfindlich einzustufen. Die darunterliegende Molasse ist gut tragfähig und nicht setzungsempfindlich. Der Niederterrassenschotter ist als dicht bis sehr dicht gelagert zu erwarten und stellt einen gut tragfähigen Baugrund mit geringer Setzungsempfindlichkeit dar.

Der Baugrund befindet sich oberhalb des Grundwassers. Es ist mit geringen Mengen Sickerwasser entlang der Felsoberfläche zu rechnen.

Fig. 2‑6:Prognostiziertes geologisches Profil durch den Anlagenperimeter

Basierend auf Eisenlohr & Müller (2016) und dem geologischen Schichtmodell der Nagra mit Stand Februar 2022.

Im Hinblick auf die weitere Projektentwicklung und das Bewilligungsverfahren nach KEG sind weitere Untersuchungen der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse vorgesehen (Nagra 2025f).