6. Sicherheitskonzept (NTB 24-11)

Die Sicherheit des Personals und der Anlage sind während Bau und Betrieb zu gewährleisten. Dafür werden Schutzziele12 definiert, für deren Einhaltung Sicherheitskonzepte sorgen. Hier sind konventionelle Sicherheit (Bau, konventioneller Betrieb) und nukleare Sicherheit (nuklearer Betrieb) zu gewährleisten (Kap. 4).

In diesem Bericht liegt der Schwerpunkt auf der konventionellen Betriebssicherheit für Normalbetrieb, Betriebsstörungen und konventionelle Ereignisse. Angaben zu nuklearen Störfällen und Störfallbeherrschung finden sich im Sicherheitsbericht und den generischen Sicherheitsbetrachtungen (Kap. 1.2).

Die konventionelle und nukleare Sicherheit der Anlage selbst werden, wie in Kap. 6.2 und 6.3 beschrieben, hauptsächlich durch die Auslegung gewährleistet. Sie werden in Bau und Betrieb im Zusammenspiel von verschiedenen Schutz- und Sicherheitskonzepten gewährleistet, wie in Fig. 6‑1 gezeigt.

Fig. 6‑1:Konventionelle und nukleare Sicherheit mit beitragenden Schutz- und Sicherheitskonzepten für die unterschiedlichen Schutzziele

Nukleare Ereignisse im nuklearen Betrieb werden im Sicherheitsbericht adressiert.

Wesentliche Schutz- und Sicherheitskonzepte sind für den konventionellen und nuklearen Betrieb gleich (Fig. 6‑1). Sie haben massgeblichen Einfluss auf das Lagerlayout und den Betrieb, weshalb sie im Folgenden exemplarisch erläutert werden.

Anforderungen / Vorgaben zum zu erreichenden Sicherheitsniveau ↩

Das Vorgehen zur Erarbeitung aller in Fig. 6‑1 genannten Schutz- und Sicherheitskonzepte ist grundlegend identisch. Zunächst werden immer Anforderungen13 definiert, deren Einhaltung vom Schutz- / Sicherheitskonzept gewährleistet werden soll. Dann wird der geplante Ablauf auf mögliche Abweichungen / Ereignisse analysiert. Das Schutz- oder Sicherheitskonzept legt dann Massnahmen und ihre Umsetzung fest, um die Einhaltung der Schutzziele auch bei Abweichungen / Ereignissen, die die Einhaltung gefährden13, zu gewährleisten.

Die Massnahmen werden nach ihrer Wirkung unterschieden. Je nach Aufwand und Möglichkeiten für die Umsetzung ist folgende Reihenfolge anzustreben:

Vermeidung von bzw. Reduktion der Eintretenswahrscheinlichkeit von Abweichungen / Ereignissen bzw. abweichungen- / ereignisauslösenden Faktoren (Prävention)

Reduktion der Auswirkungen von Abweichungen / Ereignissen

Bewältigung und Eindämmung der Auswirkungen von Abweichungen / Ereignissen (Intervention)

Die sicherheitsgerichtete Auslegung der Gesamtanlage und des Betriebs setzt für ein gTL zutreffende Standards der Sicherheitstechnik aus Kerntechnik und Untertagbau in einer gestaffelten Sicherheitsvorsorge um. Generell berücksichtigen Schutz- und Sicherheitskonzepte ganzheitlich Mensch, Technik und Organisation (MTO-System). Sie umfassen bauliche und technische sowie organisatorische Massnahmen (Nagra 2024b), wozu Ausbildungen, Befähigungen und Verhaltensweisen der Personen in der Gesamtanlage gehören. Die Sicherheit der Gesamtanlage des gTL, der Abfälle und der darin arbeitenden oder sich aufhaltenden Personen wird integral geplant, umgesetzt, überwacht und kontinuierlich verbessert.

Übergeordnet tragen zur konventionellen und nuklearen Sicherheit der Gesamtanlage bei:

Sicherheitsgerichtete Auslegung aller sicherheitsrelevanten Bauwerke, Anlagen und Ausrüstungen mit Bevorzugung passiver gegenüber aktiven Massnahmen, zeitlicher und räumlicher Trennung sowie Redundanz und Diversität

Zustandsüberwachung und -bewertung aller sicherheitsrelevanten Bauwerke, Anlagen und Ausrüstungen

Einweisung, Schulung, Übung und Wiederholung zu Sicherheitsthemen für alle Mitarbeitende UTA obligatorisch

Einsatzorganisation mit Interventionsfähigkeiten (Kap. 6.2.3), abgestimmt mit öffentlichen Einsatzorganisationen14 und deren Interventionsfähigkeiten

UTA: wirksame Zutrittskontrolle und Tracking von Personen, Limitierung der Personenzahl nach betrieblichen Bedingungen und Anforderungen

UTA: Sicherheitseinweisung und persönliche Schutzausrüstung (PSA), z. B. Schutzkleidung, Sauerstoff-Selbstretter für jede Person

Im Folgenden werden relevante spezifische Schutzziele der unterschiedlichen Sicherheitsaspekte, ausgewählte daraus resultierende Anforderungen und ihre exemplarische Umsetzung vorgestellt.

Das Ziel der Arbeitssicherheit15 und des Gesundheitsschutzes ist die Herstellung und Gewährleistung sicherer, gesunder Bedingungen für Arbeitende und weitere Personen sowie die Verhinderung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten sowie berufsbedingten Erkrankungen mit geeigneten Mitteln sicherzustellen.

Zur Planung und Umsetzung stehen eine Vielzahl einschlägiger Richtlinien zu Bau und Betrieb von Hochbauten und Untertagbauwerken von EKAS, SECO, SIA, SUVA und anderen zur Verfügung. Diese können auch für den nuklearen Betrieb angewendet werden, wobei zusätzlich Anforderungen aus der nuklearen Sicherheit (Kap. 6.3) umzusetzen sind. Hierzu sind ENSI-Richtlinien verfügbar. Veröffentlichungen weiterer Fachorganisationen geben Anhalt.

Für die exemplarische Umsetzung relevante Anforderungen sind:

Der Arbeitgeber hat insbesondere die betrieblichen Einrichtungen / den Arbeitsablauf so zu gestalten, dass Gesundheitsgefährdungen und Überbeanspruchungen der Arbeitnehmenden nach Möglichkeit vermieden werden.

Bauarbeiten müssen so geplant und durchgeführt werden, dass das Risiko von Berufsunfällen, Berufskrankheiten oder Gesundheitsbeeinträchtigungen möglichst klein ist und die notwendigen Sicherheitsvorgaben eingehalten werden.

Die Arbeitnehmenden sind verpflichtet, den Arbeitgeber in der Durchführung der Vorschriften über den Gesundheitsschutz sowie über die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten zu unterstützen. Dazu haben sie die Weisungen des Arbeitgebers bzw. der ernannten Spezialisten in Bezug auf Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu befolgen und die anerkannten Sicherheitsregeln zu berücksichtigen.

Es sind nur Arbeitsmittel vorzusehen, welche die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmenden nicht gefährden. Eingehende Regelungen dazu finden sich in Art. 24–32c VUV sowie in der EKAS-RL 6512 "Arbeitsmittel".

Exemplarische Umsetzung OFA

Die Gewährleistung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in OFA-ähnlichen Anlagen ist Standard, und es liegt grosse Erfahrung in der Schweiz vor für Bau, konventionellen und nuklearen Betrieb. Einzig für die Schachtkopfgebäude und die darin vorgesehenen Tätigkeiten wird auf internationale Erfahrungen zurückgegriffen werden. Die SUVA verweist hierfür auf das dazu in Deutschland existierende Regelwerk.

Exemplarische Umsetzung UTA

In der UTA dienen die primären Massnahmen der Herstellung und Aufrechterhaltung gesetzeskonformer sicherer Arbeitsbedingungen:

Versorgung mit Frischluft16, Behandlung / Abführung von Abluft (Kap. 3.5.1)

Ausreichende Beleuchtung, Lärmschutz

Sicherer Ausbau der Bauwerke (Kap. 5.1) mit Hilfe sicherer Bauverfahren (Kap. 5)

Herstellen zulässiger klimatischer Arbeitsbedingungen, d. h. Temperatur und Luftfeuchtigkeit, im Zusammenspiel bzw. mit Hilfe der Lüftung und Kühlung (Kap. 3.5.1), Wärmeabfuhr, Entstaubung

Bereitstellen technischer Hilfsmittel

Radonmessungen17 sind als Teil des Gesundheitsschutzes an den verschiedenen Arbeitsplätzen in der UTA durch anerkannte Radonmessstellen sicherzustellen. Wenn der Radon-Schwellenwert überschritten werden sollte, sind Massnahmen nach Art. 167 StSV 2017 einzuleiten.

Bau und Betrieb erfordern leicht unterschiedliche Vorgehensweisen zum Gewährleisten identischer Schutzziele. Im Bau sind aufgrund des vorrübergehenden Charakters und der situativ möglichen Vorgehensweisen höhere Belastungen zulässig. Diese sind jedoch streng zeitlich begrenzt und nach Möglichkeit sowie im Normalbetrieb zu vermeiden.

Im nuklearen Betrieb gelten dieselben Anforderungen wie im konventionellen Betrieb, zusätzlich sind dem Strahlenschutz (Kap. 6.3.2) und der Sicherung (Kap. 6.3.3) Rechnung zu tragen.

Organisationen wie die SUVA sprechen Sicherheit ohne den Zusatz «Arbeits-» an, z. B. Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan. Hier wird Sicherheit breiter verstanden, weshalb «Arbeitssicherheit» als solche angesprochen wird. ↩

Hierbei spielt die Einhaltung der MAK-Werte (Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswerte) eine zentrale Rolle (Suva 2021). ↩

Gemäss Art. 156 StSV 2017 sind Arbeitsplätze in Bergwerken als radonexponierte Arbeitsplätze anzusehen. Die Festlegung von Auswahl und Umfang erfolgt in Abstimmung mit der Bewilligungsbehörde. ↩

Das Flucht- und Rettungskonzept verfolgt das Ziel der Aufrechterhaltung der Personensicherheit durch die zuverlässige Alarmierung und Kommunikation allfälliger Gefahrensituationen sowie Sicherstellung der Flucht (Selbstrettung), Rettung (Fremdrettung) und Evakuierung aus allfälligen Gefahrensituationen und Gefahrenbereichen in einen sicheren Bereich (und ggf. anschliessende Versorgung der Personen). Zudem soll sichergestellt werden, dass die Zugänglichkeit auch für allfällige Interventionen (Kap. 6.2.4) gewährleistet ist.

Die Anforderungen zur Sicherstellung der Personensicherheit sind u. a. in ArGV 4 und VUV gesetzlich verankert und in Richtlinien von VKF, ENSI, SUVA detailliert. In der Gesamtanlage des gTL ist insbesondere vorzusehen:

-

Das Alarm- und Kommunikationssystem muss notfallsicher sein und alle Personen in der Gesamtanlage zuverlässig erreichen.

-

Unabhängige FREI-Wege müssen jederzeit an jedem Ort in der Gesamtanlage in ausreichender Anzahl (≥2) vorhanden sein und sind so anzulegen, zu bemessen und auszuführen, dass sie jederzeit rasch und sicher benutzbar sind; sie sind zu kennzeichnen. Für zeitlich (z. B. Bau, Revision) und räumlich (z. B. Blindschacht) beschränkte unvermeidbare Abweichungen müssen Ersatzmassnahmen (z. B. Rettungskammer bzw. -container) umgesetzt werden.

-

FREI-Wege müssen in einem sicheren Bereich enden, der nicht zu weit entfernt liegt (z. B. untertag: <500 m, an der Oberfläche: <35 m).

-

Den Anforderungen des Strahlenschutzes (Kap. 6.3.2) und der Sicherung (Kap. 6.3.3) bezüglich der Beschränkung der Zugänglichkeit ist bei FREI-Wegen Rechnung zu tragen.

-

Sichere Bereiche, die sich nicht im Freien befinden, müssen frischluftversorgt und rauchfrei sein.

Exemplarische Umsetzung OFA

Die Gewährleistung der Personensicherheit in den Gebäuden der OFA während Bau, konventionellem und nuklearem Betrieb ist Standard und es liegt grosse Erfahrung in der Schweiz vor. Durch sachgemässe Umsetzung der VKF-Vorschriften wird sichergestellt werden, dass Flucht, Rettung, Evakuation und Intervention gewährleistet sind.

Die Personensicherheit der UTA hängt von der OFA ab, indem die OFA den sicheren Fluchtendpunkt aller FREI-Wege der UTA darstellt und Rettungs- und Interventionsfähigkeiten für die UTA bereitstellen muss, wie nachstehend beschrieben.

Die OFA verfügt über drei Zufahrten auf den Anlagenperimeter (Fig. 3‑4), die als FREI-Wege alle Gebäude ausser die im Sicherungsbereich (Kap. 6.3.3) direkt erschliessen. Der Sicherungsbereich verfügt über eine reguläre und eine Notzufahrt (Fig. 6‑3). Er kann optional mit einer weiteren Notzufahrt erschlossen werden. Die Anordnung und Erschliessung der Gebäude trägt zur Personensicherheit bei.

Exemplarische Umsetzung UTA

Die Personensicherheit untertag wird umgesetzt, indem dafür Sorge getragen wird, dass im Ereignisfall alle Personen (Kap. 7) so schnell wie möglich sicher aus der UTA in die OFA gebracht werden können. Dies wird in der exemplarischen Umsetzung durch folgende Massnahmen erreicht:

-

Dauerhafte Bereitstellung von zwei unabhängigen Zugängen nach untertag, ausgelegt und betrieben als FREI-Wege18, jeweils mit zuverlässigen Fördersystemen (Nagra 2023c) ausgestattet; gegebenenfalls Vorhalten einer mobilen Schachtwinde (Nagra 2023c); beim Schachtabteufen (Kap. 5.1) sind Ersatzmassnahmen vorzusehen.

-

Dauerhafte Bereitstellung eines Rettungsraums im zentralen Bereich als sicherer Bereich untertag. Der Rettungsraum ist so ausgerüstet, dass er alle Personen untertag aufnehmen und ausreichend lang autark mit Luft und Wasser versorgen kann; er ist feuerfest ausgelegt, kann autonom gekühlt werden, ist notbeleuchtet und hält Kommunikations-, Sanitär- und Sanitätseinrichtungen vor (DAUB & ITA-AITES 2018).

-

Dauerhafte Bereitstellung von zwei durchgehenden markierten Fluchtwegen mit einem phasengerechten19 dauerhaft freien Lichtraum zu einem sicheren Bereich; durch Layout und Bauablauf zu gewährleisten.

-

Begrenzung der Fluchtweglänge zum nächsten sicheren Bereich:

-

Frischluftführende Tunnel sind als sichere FREI-Wege bzw. sichere Bereiche auszuführen und zu betreiben und mit Querschlägen zugänglich zu machen (Fig. 6‑2). In Abstimmung mit dem Brandschutz- (Kap. 6.2.3) und Lüftungskonzept (Kap. 3.5.1) sind diese Tunnel mit Schleusen / Toren von den aktiven Bau- und Betriebstunneln zu trennen.

-

In Bauphasen sind gegebenenfalls Rettungscontainer als temporäre Fluchtendpunkte mitzuführen. Rettungscontainer sind mobil, analog dem Rettungsraum auszuführen und auf die Anzahl des gefährdeten Baupersonals auszulegen.

-

-

Lüftung (Kap. 3.5.1) und Brandschutz (Kap. 6.2.3) stellen die Rauchfreiheit wenigstens eines Fluchtwegs sicher.

-

Beim Betreten von Blindstollen sind gegebenenfalls Rettungscontainer als temporäre Fluchtendpunkte mitzuführen.

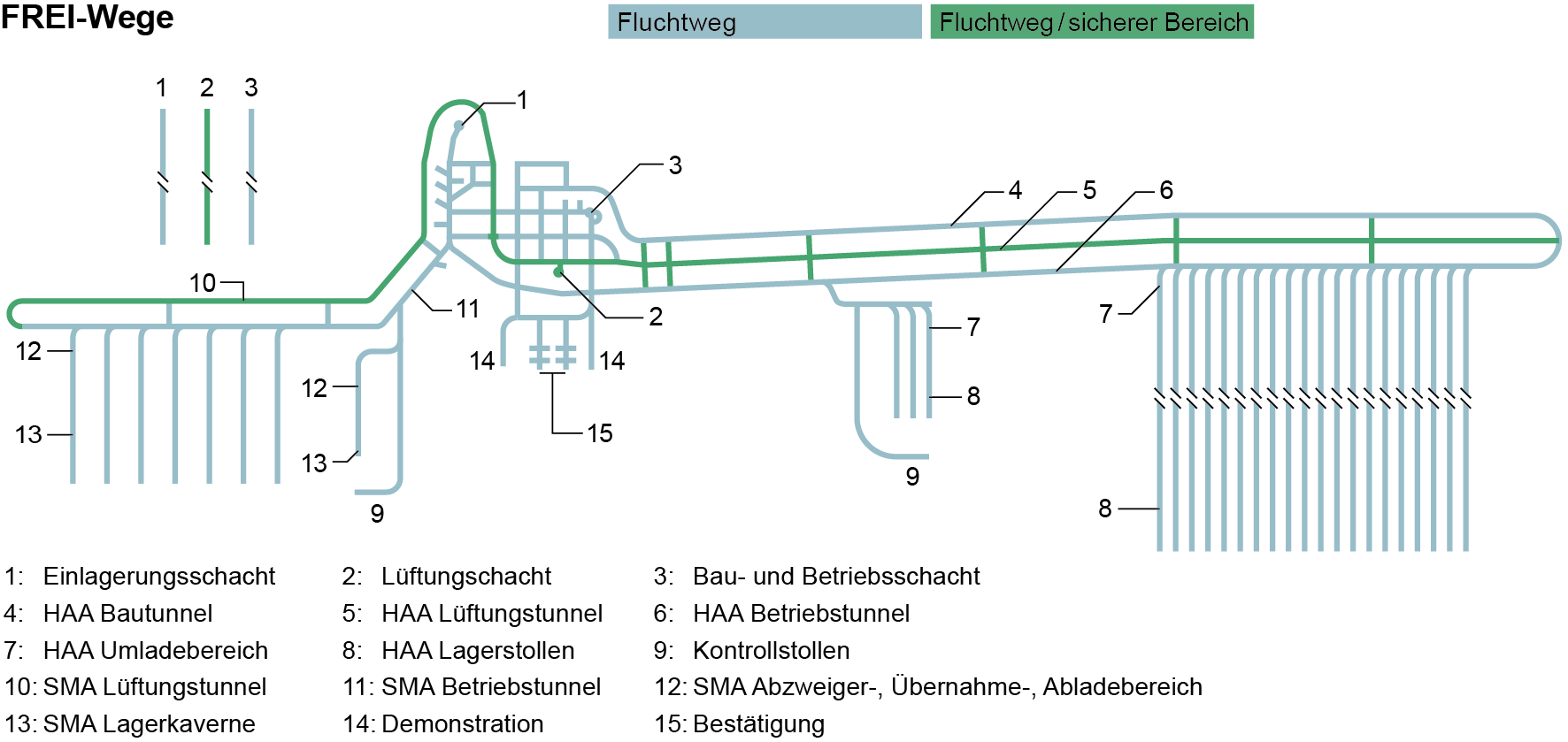

Fig. 6‑2:Konzept für FREI-Wege in der UTA

Die FREI-Wege in der UTA sind weitgehend als sichere Bereiche ausgebaut, d. h. sie funktionieren auch als Fluchtendpunkte aus Gefahrenbereichen. Der Rettungsraum ist im zentralen Bereich angeordnet. Blindstollen sind nur mit Ersatzmassnahmen zu betreten.

Auslegung und Betrieb als FREI-Weg bedeutet, dass alle festen Einbauten keine bzw. eine möglichst geringe Brandlast haben, eine Sicherheitsbeleuchtung installiert ist, keine Brandlasten zwischengelagert werden und der Weg betrieblich soweit möglich dauerhaft rasch und sicher nutzbar ist. ↩

Während der Bauphase kann aufgrund der baulichen Anforderungen und des temporären Zustands ein etwas kleinerer Lichtraum akzeptiert werden als während der Betriebsphasen. ↩

Ziel des Brand- und Explosionsschutzes ist es, die Entstehung von Bränden oder Explosionen zu verhindern, das Brand- und Explosionsrisiko durch Minimierung der Brandlasten bzw. Zündquellen in Verbindung mit einer frühzeitigen Erkennung und Alarmierung gering zu halten sowie durch gezielte Brandfallsteuerungen, baulichen Brandschutz zur Kompartimentierung und Einsatz von Löscheinrichtungen eine Brandausbreitung zu begrenzen und einen Brand zu löschen.

Zum Brandschutz der OFA, d. h. Hoch- / Anlagenbau und Kernanlagen, liegen umfangreiche Regelwerke, z. B. von VKF und ENSI, vor. Zum Brandschutz in der UTA können Richtlinien aus untertägigen Anlagen wie Strassentunneln (von SIA, ASTRA) oder Eisenbahntunneln (von BAV, EBA) sinngemäss angewendet werden. Zusätzlich sind verschiedene Empfehlungen von internationalen Fachorganisationen (z. B. DAUB) verfügbar.

Die weiteren Anforderungen des Brand- und Explosionsschutzes decken sich teils mit den schon genannten Anforderungen aus Personensicherheit und Intervention. Folgende Anforderungen sind relevant für die exemplarische Umsetzung:

-

Durch geeignete Massnahmen und Einrichtungen ist sicherzustellen, dass Brände / Explosionen und ihre Folgen, wie Rauch- oder Wärmeentwicklung, innerhalb und ausserhalb von Gebäuden die Sicherheit der Anlage nicht unzulässig beeinträchtigen.

-

Zur Prävention sind die einzelnen baulichen Anlagen durch ausreichend feuerwiderstandsfähige Bauteile in Brandzonen und innerhalb dieser Zonen in Brandabschnitte auszubilden oder durch ausreichende Abstände voneinander zu trennen.

-

Gewährleistung der Tragsicherheit der Bauwerke bei Brand- und Explosionseinwirkung während eines bestimmten Zeitraums.

-

Baulicher Blitzschutz und Erdung sind vorzusehen.

-

Bei Auslegung und Nutzung sind Brandlasten und mögliche Zündquellen auf das für den sicheren Betrieb erforderliche Mass zu begrenzen (zu minimieren).

Exemplarische Umsetzung OFA

Der objektbezogene Brandschutz wird durch Umsetzung der Anforderungen sichergestellt. Kritische Bauwerke und Anlagen, wie die Schachtkopfgebäude, werden mit automatischen Brandmelde- und -löschanlagen ausgerüstet. Dies ist gängige Praxis und für Bau, konventionellen und nuklearen Betrieb liegen Erfahrungen in der Schweiz vor.

Exemplarische Umsetzung UTA

Der Brand- und Explosionsschutz wird so geplant und ausgeführt, dass eine gestaffelte Schutzwirkung gewährleistet wird. Die wirksamste Massnahme dazu ist die Prävention:

-

Reduktion der permanenten Brandlast durch Verwendung nicht brennbarer bzw. schwer entflammbarer Materialien, wo immer sinnvoll und möglich

-

Anordnung und Betrieb so, dass nicht vermeidbare temporäre Brandlasten nicht entzündet werden, z. B. durch Kapselung, Abschirmung, Schutz von Gasflaschen, Tanks

Weiterhin stellen eine schnelle Branderkennung und Intervention (Kap. 6.2.4) sicher, dass Brände früh erkannt und direkt bekämpft werden. Sollte trotz dieser Massnahmen ein Brand entstehen, so sorgen mit der Lüftung (Kap. 3.5.1) abgestimmte Massnahmen dafür, dass ein Brand und seine Auswirkungen lokal begrenzt und der Rest der Gesamtanlage sicher bleiben.

Das Interventionskonzept hat das Ziel, die schnelle Rettung verletzter oder gefährdeter Personen aus dem Gefahrenbereich in einen sicheren Bereich zu gewährleisten. Weiteres Ziel ist, in Gefahrenbereichen Massnahmen zur Bewältigung von Gefahrensituationen umzusetzen. Die Intervention gewährleistet die Personensicherheit im Ereignisfall, die konventionelle und die nukleare Sicherheit.

Für das Interventionskonzept der exemplarischen Umsetzung werden folgende Anforderungen berücksichtigt:

-

Für die Intervention sind Schutz- und Leistungsziele zu definieren und eine klare Organisation und Aufgabenverteilung mit Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für die Intervention zu erarbeiten.

-

In Abstimmung mit der Personensicherheit und dem Brand- und Explosionsschutz sind die schnelle und einfache Alarmierung und ereignissichere Kommunikation zu gewährleisten.

-

Rettung und Erstversorgung müssen sowohl für Unfälle wie auch Ereignisfälle schnell, d. h. in vorgegebenen Alarmierungs- und Einsatzzeiten, erfolgen. Dazu sind Rettungsmittel und Rettungskräfte in Reichweite bereitzustellen bzw. Ersthelfer auszubilden. Rettungswege sind freizuhalten.

-

Ausrüstung und Auslegung der Bauwerke, Anlagen und Ausrüstungen, insbesondere in der UTA, müssen eine schnelle und wirksame Intervention sicherstellen.

-

Intervention und Rettung müssen situationsgerecht in Abstimmung mit anlagenexternen Einsatzorganisationen durchgeführt werden und können auf externe Einsatzorganisationen abstützen. Dazu sind entsprechend Vereinbarungen zu treffen, gemeinsame Interventionstaktiken zu entwickeln und Übungen durchzuführen.

-

Der Anlagenbetreiber muss Interventionsfähigkeiten sicherstellen.

-

Die Organisation der Intervention muss mit der Organisation des gTL nach ENSI (2023b) abgestimmt sein.

Exemplarische Umsetzung Gesamtanlage

Die Interventionsorganisation des gTL hält basierend auf einer vorherigen Gefährdungsanalyse notwendige Einsatzpläne und -mittel für eine effektive Intervention vor. Das Interventionskonzept wird in einem MTO-System umgesetzt. Dazu wird die Zusammenarbeit mit örtlichen und umliegenden Interventionskräften bis hin zu Schutz & Rettung Zürich und der Nationalen Alarmzentrale des Bundes geprüft.

Die Gesamtanlage des gTL wird mithilfe verschiedener Überwachungs- und Alarmsysteme20 überwacht. Die Systeme stellen die Kommunikation sicher. Bei Bedarf wird eine Intervention ausgelöst. Mit dem Auslösen werden nach Einsatzplan interne und externe Einsatzorganisation für eine adäquate Intervention aufgeboten.

Die Interventionsorganisation wird je nach Einsatzerfordernis stufenweise aufgeboten. In der UTA ist die Interventionsdauer von der OFA zu berücksichtigen, weshalb ggf. eine Grubenwehr die Ersteinsatzfähigkeit sicherstellen muss. Dafür muss Personal ausgebildet und Material untertag vorgehalten werden. In der Arbeitsorganisation muss sichergestellt werden, dass immer Personal für eine funktionsfähige Grubenwehr eingesetzt ist.

Für die Personenrettung und -versorgung wird mit den lokalen Interventionskräften und Spitälern zusammengearbeitet.

Weiter sind insbesondere untertag vorgesehen:

-

(Semi-)automatische Sicherheitssysteme wie Löschanlagen, Brandabschnittstüren / -tore (Kap. 6.2.3), Lüftungsklappen oder Entrauchungsanlagen

-

Interventionsunterstützende Systeme wie Löschwasserleitungen, Hydranten, Erste-Hilfe-Stationen, Meldeanlagen, Feuerlöscher

-

Ausbildung der Rettungs- und Interventionsfähigkeiten der Mitarbeiter durch Ersthelferausbildung, Schutzausrüstung, Brandlöschausbildung

Die Betriebsorganisation der Gesamtanlage nach ENSI-G07 (ENSI 2023b) stellt sicher, dass konventionelle und nukleare Sicherheit im Ereignisfall gewährleistet sind (Nagra 2025d).

Brandmeldeanlage, Gefahrenmeldeanlage, … ↩

Die nukleare Sicherheit des gTL ist nach Ende der Einlagerung durch die Auslegung des Mehrfachbarrierensystems (Fig. 2-2) passiv, d. h. ohne aktive Massnahmen, gewährleistet (Kap. 2.4; Nagra 2025d).

Die nukleare Betriebssicherheit und die Sicherung (vgl. Kap. 6.3.3) sind zum Schutz von Mensch und Umwelt für das gTL als Kernanlage ab Einlagerungsbeginn zu gewährleisten (Art. 4 KEG). Die in Kap. 6.2 beschriebenen Schutz- und Sicherheitskonzepte sind Bestandteil der nuklearen Betriebssicherheit (Fig. 6‑1). Weiterhin sind die grundlegenden Schutzziele S1 – S4 zur Gewährleistung der nuklearen Sicherheit nach der Verordnung des UVEK (UVEK 2009) einzuhalten. Die Schutzziele S1 und S2 gelten nur für HAA (insbesondere BE) und sind für die Einlagerung im gTL intrinsisch passiv erfüllt21 (Nagra 2025d). Der Einschluss von SMA und HAA (S3) wird – neben der Abfallmatrix und Umschliessung (bspw. Hüllrohr, Zylinder) – durch die Verpackung in ELB (Kap. 2.5) sichergestellt und ist bei geeigneter Handhabung (Normalbetrieb) und Sicherung (Kap. 6.3.3) ebenfalls passiv gegeben. Die Verpackung22 dient auch im Fall von Auslegungsstörfällen als Schutz, so dass eine unzulässige Strahlenexposition der Bevölkerung ausgeschlossen werden kann (S4).

Die strahlenschutztechnischen Auslegungsgrundlagen für die Gesamtanlage sind im Sicherheitsbericht (Nagra 2025d) zu finden. Hier wird daher nur auf die exemplarische Umsetzung in der Gesamtanlage eingegangen.

Nach ENSI (2021) umfasst das überwachte Betriebsareal von Kernanlagen den gesicherten Teil des gTL (Fig. 6‑3). In StSV 2017 wird «Überwachungsbereich» für den Betrieb von Anlagen oder beim Umgang mit geschlossenem radioaktivem Material, wie es am gTL der Fall ist (Kap. 4.2), verwendet. Somit sind der Sicherungsbereich der OFA (Fig. 6‑3) und die Teile der UTA, in denen mit radioaktiven Abfällen umgegangen wird (Fig. 4‑2), als Überwachungsbereiche auszulegen, die entsprechend der zu erwartenden Dosisleistung (ausgehend von den verpackten Abfällen) in Gebietstypen unterteilt werden.

Die Nagra strebt an, die Überwachungsbereiche des gTL dem Zonentyp 0 zuzuordnen. Bedingung dafür ist, dass die Transport- und Endlagerbehälter (TB/ELB) beide bei Anlieferung kontaminationsfrei sind. Da für den Strassentransport (ADR 1957, SDR 2002) Kontaminationsgrenzwerte zu gewährleisten sind, werden die TB/ELB ohnehin bereits beim Versender auf ihre Kontaminationsfreiheit überprüft. Bei Anlieferung sind die TB/ELB somit auch im Sinne der Anforderungen an eine Zone 0 kontaminationsfrei und werden im gTL als geschlossenes radioaktives Material betrachtet.

Die Überwachungsbereiche der OFA und UTA hängen zusammen und sind von aussen für Material und Personen nur über die Sicherungsschleuse (Nr. 3 in Fig. 6‑3) oder die Sicherungszentrale und Garderobe als Personenzugang (Nr. 5 in Fig. 6‑3) bzw. den Einlagerungsschacht23 (Nr. 1 in Fig. 6‑3) zugänglich. Der Personenzugang wird eine Personenschleuse enthalten, in der auch die Übernahme / Rückgabe der Dosimeter vorgesehen sind.

In Überwachungsbereichen des Zonentyps 0 ist nach Kapitel 6.4.2 ENSI (2021) keine Unterdruckhaltung gegenüber der Umwelt notwendig, so dass vom Strahlenschutz keine Anforderungen an deren Lüftung gestellt werden. Eine Kontamination der Luft ist nicht zu unterstellen. Damit ist keine Abgabe radioaktiver Stoffe mit der Luft zu erwarten und es besteht keine Notwendigkeit der isokinetischen Messung und Bilanzierung. Damit wird auch eine mobile Aerosolüberwachung überflüssig.

Es wird eine geeignete Strahlenschutzorganisation mit sachkundigem Personal, Kompetenzen und Mitteln aufgebaut. Personal und Besucher werden geschult / eingewiesen.

In der UTA ist heute in Übereinstimmung mit der Sicherung kein Zugang zum Überwachungsbereich vorgesehen. ↩

Die Nagra hat im Sicherungsbericht (Nagra 2025e) ein Sicherungskonzept beschrieben, auf das hier verwiesen wird. Darin finden sich auch Aussagen zu Safeguards. Die Sicherung ist während der Einlagerung der HAA relevant. Fig. 6‑3 zeigt einen schematischen Überblick der Sicherung der OFA.

Fig. 6‑3:Schema der OFA am Standort Haberstal mit Sicherungsareal

Die radioaktiven Abfälle werden nur im gesicherten Teil der OFA gehandhabt.