6. Raumplanerische Abstimmung der Auswirkungen (NTB 24-06)

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Auswirkungen und die raumplanerische Abstimmung auf Grundlage des Projektperimeters sowie des Betriebs der Anlage beurteilt. Infolge der langen Bauzeit (vgl. Kap. 3.4, Fig. 3‑6), die bei diesem Vorhaben keinen temporären Charakter mehr hat und zeitweise überlagernd zum Betrieb stattfindet, werden auch Auswirkungen während der Bauzeit betrachtet, sofern diese raumrelevant sind.

Ausgangslage

Der Projektperimeter der OFA liegt in einem Gebiet, welches in unmittelbarer Umgebung nur dünn besiedelt ist. Im Umkreis von rund 1 km befinden sich die Siedlungen Zweidlen, Windlach und Raat (vgl. Fig. 3‑1) sowie mehrere Hofgruppen16. Die nächstgelegenen Wohn-, Misch- oder Kernzonen befinden sich in rund 1 km Distanz im Ortsteil Zweidlen (Gemeinde Glattfelden) respektive Windlach (Gemeinde Stadel). Im Umkreis von 2 km um den Projektperimeter leben ca. 2'030 Personen17, wovon der grösste Anteil auf das Gemeindegebiet von Glattfelden (1'175 Personen) entfällt und kleinere Anteile auf die Gemeinden Stadel (835 Personen) und Weiach (20 Personen).

Voraussichtliche Auswirkungen

Das Siedlungsgebiet sowie die Höfe ausserhalb erfahren keine Veränderung infolge Umsiedlungen oder dergleichen. Die Bevölkerung der umliegenden Höfe und Siedlungen ist, wenn überhaupt, von folgenden Auswirkungen des Vorhabens betroffen: Verkehr, Lärm, Landschaftsbild (vgl. Kap. 5.2, 5.3 und 5.17 in Nagra 2025c).

Zusammenfassende Beurteilung

Das Vorhaben hat aufgrund seiner Lage ausserhalb von bestehenden Siedlungsräumen keine übermässigen Auswirkungen auf die Bevölkerung.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Kein(e)

Die Stand Juni 2024 noch bestehenden Gebäude eines landwirtschaftlichen Betriebs (Weidhof) auf den Parzellen Kat.-Nr. 802 (unter anderem Wohnhaus) und Nr. 813 (Stall und Remise) werden bereits vor der Realisierung des Projekts zurückgebaut. Sie werden deshalb unter «Ausgangslage» nicht mehr berücksichtigt. ↩

Ständige Wohnbevölkerung; Abschätzungen anhand Hektardaten zur Statistik der Bevölkerung und der Haushalte STATPOP (BFS 2023d). ↩

Ausgangslage

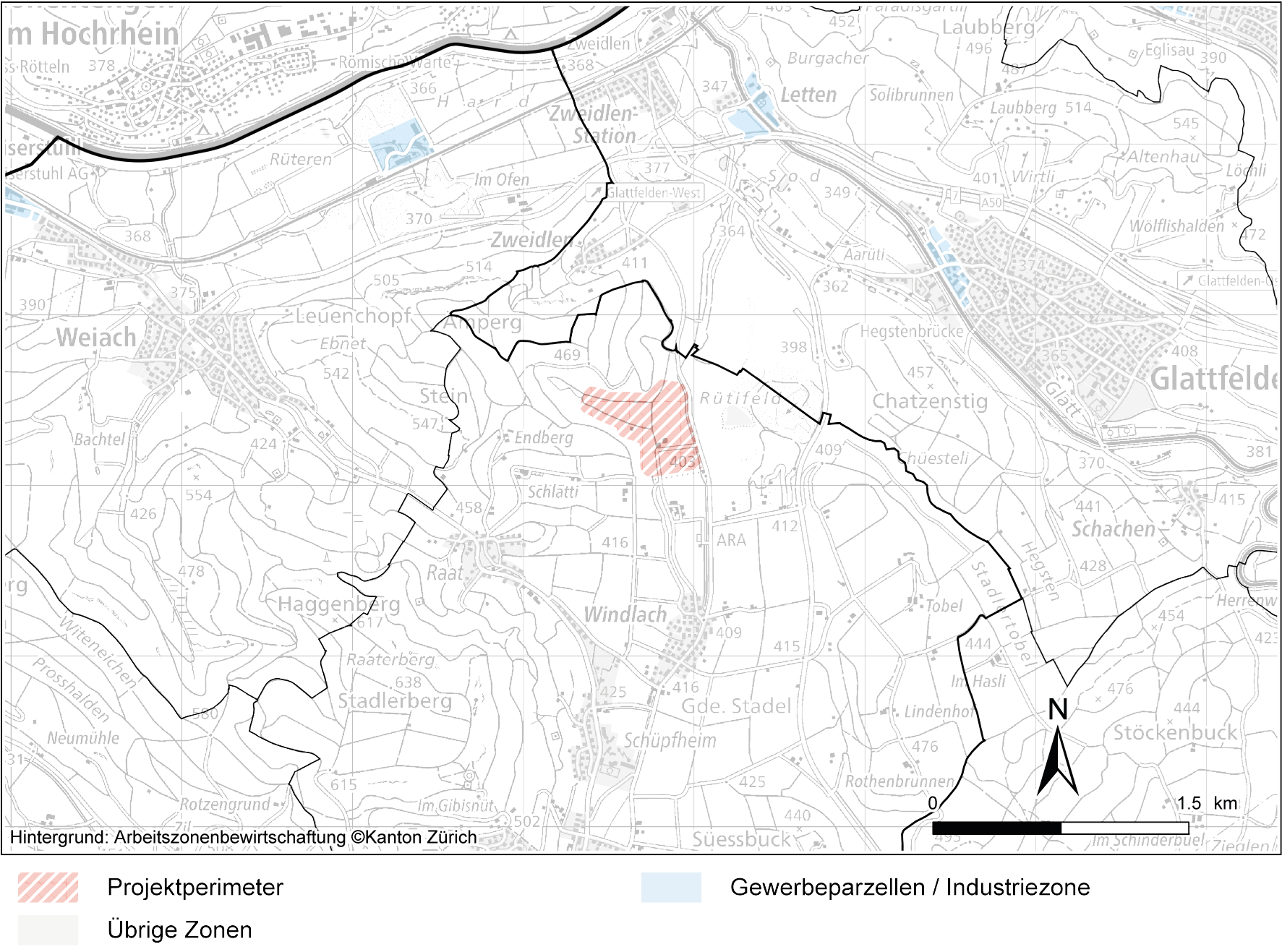

In den umliegenden Gemeinden des Projektperimeters Weiach, Glattfelden und Stadel dominieren neben der Wohnnutzung die landwirtschaftliche Nutzung sowie der Kiesabbau. Die nächstgelegenen regionalen Arbeitsplatzgebiete befinden sich in Bülach. In der Gemeinde Stadel sind keine reinen Arbeitszonen vorhanden und auch in Glattfelden und Weiach finden sich nur kleinere Gewerbequartiere, unter anderem in Zweidlen-Station und Letten (GIS-ZH 2024).

Die Wohnbevölkerung der Gemeinden Glattfelden, Weiach und Stadel beträgt aktuell 9'680 Personen (Statistisches Amt des Kantons Zürich 2023d, Stand 2022). Davon sind 6'617 Personen im «erwerbsfähigen Alter18» (BFS 2023a) und 5’117 Personen erwerbstätig (BFS 2023a). Die Anzahl der Beschäftigten in diesen Gemeinden liegt mit total 2'010 Personen19 deutlich darunter (Statistisches Amt des Kantons Zürich). Das Verhältnis zwischen Wohnen (erwerbsfähige Wohnbevölkerung) und Arbeiten (Anzahl Beschäftigte) beträgt folglich rund 3 zu 1.

Die erwerbstätige Bevölkerung von Glattfelden, Weiach und Stadel arbeitet zu rund 85 % in anderen Gemeinden des Kantons Zürich oder in anderen Kantonen (BFS 2023a). Ein «Auspendlerüberschuss»20 ist für Gemeinden dieses Raumtyps (Agglomerationsgürtelgemeinden gemäss BFS 2024) üblich. Im Vergleich zu anderen Gürtelgemeinden pendeln aus Glattfelden, Weiach und Stadel aber überdurchschnittlich viele Personen zur Arbeit.

Fig. 6‑1:Ausschnitt aus der Arbeitszonenbewirtschaftung des Kantons Zürich (GIS-ZH 2024)

Die Region Zürcher Unterland setzt in ihrer zukünftigen Raumentwicklung auf eine Stärkung als Wohnstandort mit hoher Siedlungsqualität und als Freizeit- und Naherholungsgebiet (Planungsgruppe Zürcher Unterland 2023). In den ländlichen Räumen wie Stadel und Weiach sollen einerseits die hochwertigen Wohnstandorte bewahrt werden. Ausgewählte Gebiete sollen weiterentwickelt werden (höhere Dichten prüfbar). Andererseits soll mit «gewissen Entwicklungen» die Funktionsfähigkeit dieser Gemeinden aufrechterhalten werden. Für die Stärkung als Wohnstandort ist gemäss Planungsgruppe eine Verdichtung des ÖV-Angebotes notwendig. Für die bestehenden S-Bahn Linien mit Halt in Zweidlen (S 36) und Glattfelden (S 9), wie auch für den Busanschluss von Glattfelden sind gemäss regionalem Richtplan weder Taktverdichtungen noch ein Ausbau des Angebots vorgesehen. Für den Ortsteil Windlach strebt die Region eine Buserschliessung im Halbstundentakt (Grundtakt) an, was im Fahrplanjahr 2024 in den Nebenverkehrszeiten (19-21 Uhr) noch nicht erreicht ist.

Für die Gemeinden Weiach, Stadel und Glattfelden wird eine Bevölkerungszunahme von 691 Personen (+ 6 %) bis 2035 resp. 1'476 Personen (+ 15 %) bis 2050 erwartet (Statistisches Amt des Kantons Zürich 2023a)21. Unter Berücksichtigung der angestrebten Nutzungsdichten im Siedlungsgebiet dieser Gemeinden (Planungsgruppe Zürcher Unterland 2023) ergibt sich durch die Bevölkerungszunahme ein theoretischer Bedarf an zusätzlichem Wohnbauland von 11.3 ha bis 2035 resp. 24.1 ha bis 2050 (vgl. Tab. 6‑2).

Tab. 6‑1:Wohnbevölkerung Prognose 2023-2050, angestrebte Nutzungsdichte 2030 und theoretischer Wohnbaulandbedarf nach Gemeinde (ARE Kanton ZH 2000)

|

Gemeinde |

Wohnbevölkerung (Stand und Prognose) [Einwohner] |

Angestrebte Nutzungsdichte 2030 [Einwohner + Beschäftigte / ha] |

Theoretischer Bedarf an zusätzlichem Wohnbauland [ha] | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

2023 |

2035 |

2050 |

Beschreibung |

Richtwert22 |

2035 |

2050 |

|

|

Weiach |

2'098 |

2'277 |

2'481 |

Sehr geringe Dichte (<50 E+B/ha) |

45 |

4.0 |

8.5 |

|

Stadel |

2'377 |

2'590 |

2'832 |

Sehr geringe Dichte (< 50 E+B/ha) bis geringe Dichte (50 – 100 E+B/ha) |

60 |

3.6 |

7.6 |

|

Glatt-felden |

5'298 |

5'597 |

5'936 |

Sehr geringe Dichte (< 50E+B/ha) bis mittlere Dichte (100 – 150 E+B/ha) |

80 |

3.7 |

8.0 |

|

Total |

9'773 |

10'464 |

11'249 |

/ |

/ |

11.3 |

24.1 |

Gemäss der Bauzonenstatistik des ARE Kanton Zürich sind in den Gemeinden Weiach, Stadel und Glattfelden heute rund 20.9 ha der bestehenden Wohn- und Mischzonen23 unbebaut (vgl. Tab. 6‑2). Es sind folglich genügend Wohnbauland-Reserven vorhanden, um das bis 2035 prognostizierte Bevölkerungswachstum aufnehmen zu können. Für das prognostizierte Bevölkerungswachstum bis 2050 reichen die bestehenden Reserven von unbebautem Wohnbauland hingegen nicht aus.

Tab. 6‑2:Übersicht unbebaute Bauzonen in Weiach, Stadel und Glattfelden (ARE Kanton ZH 2000)

|

Bauzonen |

Stand 2022 [ha] |

davon unbebaute [ha] |

|---|---|---|

|

Wohn- und Mischzonen |

206.4 |

20.9 |

|

Arbeitszonen |

23.0 |

4.2 |

|

Zonen für öffentliche Bauten |

22.1 |

4.1 |

|

Total |

251.5 |

29.2 |

Die Gemeinden verfügen aber, neben den Wohnbaulandreserven, zusätzlich über grosse Geschossflächenreserven in bereits bebauten Wohn- und Mischzonen (GIS-ZH 2024, Quartieranalyse), welche mit einer verdichteten Bauweise innerhalb der geltenden Bau- und Zonenvorschriften theoretisch noch realisierbar sind. Auch unter der Annahme, dass diese Reserven nur zu einem Drittel genutzt werden, sind sie noch deutlich grösser, als gemäss prognostiziertem Bevölkerungswachstum bis 2050 Wohnbaulandbedarf benötigt wird (siehe detaillierter Beschrieb und Auswertung im Anhang A).

Voraussichtliche Auswirkungen

Im Betrieb (Einlagerungsphase) ist mit rund 100 neuen Arbeitsplätzen zu rechnen. Hinzu kommen die Arbeitsplätze für die Realisierung der Bauten und Anlagen. Ein neuer Arbeitsplatzstandort in der Region könnte sich - wenn auch nur in kleinem Umfang - positiv auf das Verhältnis zwischen Wohnen und Arbeiten auswirken.

Die rund 100 neuen Arbeitsplätze könnten in den umliegenden Gemeinden Stadel, Weiach und Glattfelden neben dem bereits prognostizierten Bevölkerungswachstum zu einer zusätzlichen Nachfrage von theoretisch ca. 2.524 bis 3.525 ha Wohnbauland führen. Es ist jedoch anzunehmen, dass einerseits nur ein Teil der Mitarbeitenden in den umliegenden Gemeinden wohnen will resp. die Personen zu einem grossen Anteil von ausserhalb zur Arbeit pendeln. Andererseits könnte für Einzonungen künftig eine höhere Ausnutzung festgelegt werden. Unabhängig davon, könnte der theoretische Wohnbaulandbedarf durch das gTL innerhalb der bestehenden Wohn- und Mischzonen aufgenommen werden, sofern, wie oben geschrieben, auch eine bauliche Verdichtung bereits bebauter Flächen stattfindet, was aufgrund der heutigen Bautätigkeit anzunehmen ist. Es ist somit kein zusätzlicher Bedarf für Wohnbauland aufgrund des Vorhabens zu erwarten.

Die spezialisierten Arbeitskräfte für den Bau der OFA sollen zwecks kurzen Arbeitswegen lokal oder regional untergebracht werden. Die Lage der Unterkünfte sowie die Auswirkungen durch die temporäre Unterbringung während den intensiven Bauphasen (z.B. induzierter Verkehr) wird für das Baugesuch geklärt resp. beurteilt.

Zusammenfassende Beurteilung

Es ergeben sich keine Konflikte mit den Entwicklungsabsichten der Region (Stärkung als Wohnstandort von hoher Qualität, Naherholungsgebiet). Die geplante Wohnentwicklung wird durch das Vorhaben nicht eingeschränkt.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Für die nachgelagerten Planungsschritte wird folgender Handlungsbedarf festgehalten:

|

Handlungsbedarf |

|---|

|

von 15 bis 64 Jahren ↩

Weiach: 305 Personen, Stadel: 557 Personen und Glattfelden: 1‘148 Personen ↩

Mehr Personen verlassen die Gemeinde zum Arbeiten, als Personen zum Arbeiten in die Gemeinde kommen. ↩

Ausgangszustand: Bevölkerungsprognose für das Jahr 2023 ↩

Eigene Annahmen gestützt auf die angegebenen Bandbreiten gemäss regionalem Richtplan ↩

Wohnzonen = reine Wohnzonen, Mischzonen = Kern-, Zentrums-, Quartiererhaltungs-, Wohn-/Gewerbezonen ↩

Wohnbaulandbedarf durch die neuen Arbeitsplätze (ha) = Anzahl neue Haushalte * durchschnittliche Wohnungsfläche / Ausnützungsziffer (AZ)

100 Haushalte * 120 m2 / 0.5 AZ = 2.4 ha ↩

Wohnbaulandbedarf durch die neuen Arbeitsplätze (ha) = Anzahl neue Arbeitsplätze * durchschnittliche Haushaltsgrösse (BFS 2023b) / durchschnittliche, angestrebte Nutzungsdichte Gemeinden Weiach/Stadel/Glattfelden (Planungsgruppe Zürcher Unterland 2023)

100 Arbeitsplätze * 2.18 Personen pro Haushalt / 62 E+B/ha = 3.5 ha ↩

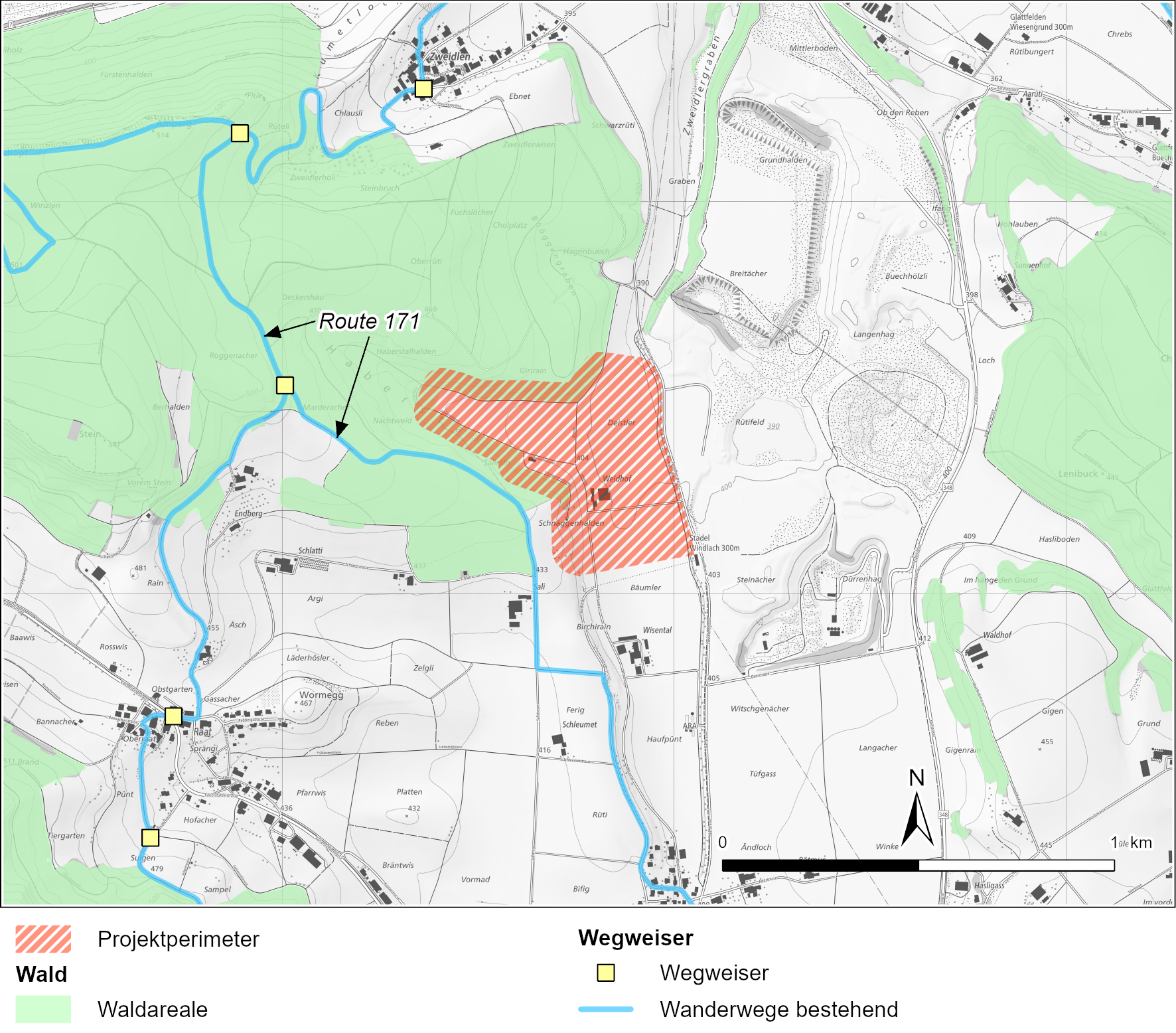

Ausgangslage

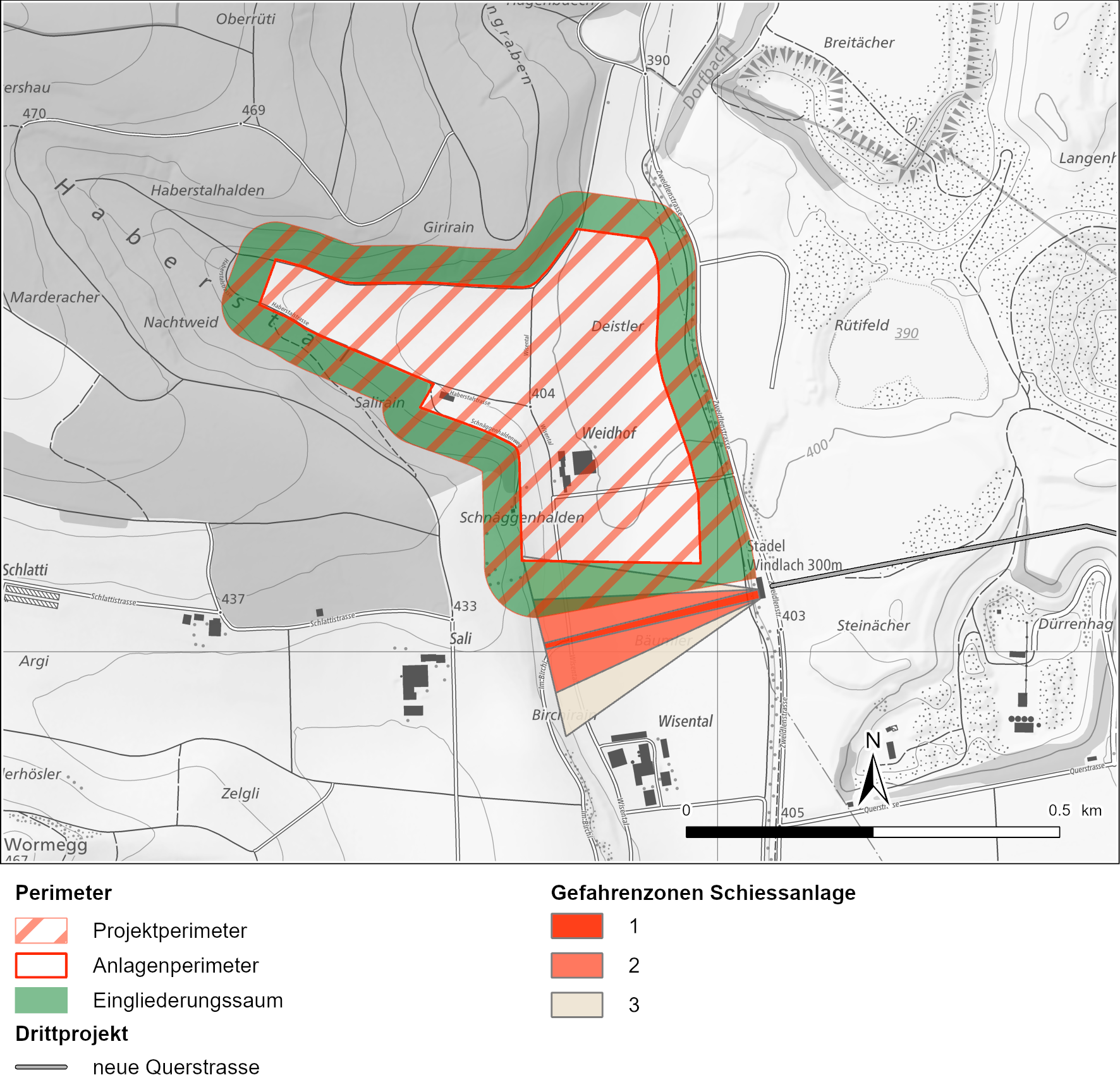

Die Wiesen und Wälder zwischen Windlach und dem nordwestlich davon gelegenen Ämperg sind Naherholungsgebiete der ansässigen Bevölkerung. Das Gebiet ist entsprechend dicht durchwegt, unter anderem mit signalisierten Wanderwegen. Im Süden des Projektperimeters befindet sich die zivile Schiessanlage des Schiessvereins Windlach (Fig. 6‑3). Die bewilligte Stand-Schiessanlage besteht aus einem Schützenhaus, das an der Zweidlenstrasse angeordnet ist, sowie einem Kugelfang, der sich westlich am Fuss der Schnäggenhalden befindet.

Voraussichtliche Auswirkungen

Der Projektperimeter tangiert keine signalisierten Wanderwege (vgl. Fig. 6‑2), überlagert aber diverse Flurwege im und um den Haberstal sowie im Dorfbachtal. Während der Bauarbeiten muss mit Unterbrechungen oder Einschränkungen des Flurwegnetzes gerechnet werden. Die betroffenen Flurwege innerhalb des Projektperimeters werden durch neue Wegführungen entlang des Projektperimeters, ggf. auch im Eingliederungssaum, ersetzt. Die neuen Wege dienen in erster Linie der Arealsicherung und dem Unterhalt des Eingliederungssaums sowie der Bewirtschaftung der umliegenden Wiesen-, Acker- und Waldflächen. Sie sollen jedoch auch für die Bevölkerung begehbar sein, als Zugang zum Naherholungsgebiet Ämperg und als Verbindung zwischen Windlach und Zweidlen.

Fig. 6‑2:Wanderwegnetz im Umfeld des Projektperimeters (GIS-ZH 2024)

Der Eingliederungssaum liegt randlich im Schiessperimeter (Gefahrenzone 2 gemäss Schweizer Armee 2021) (vgl. Fig. 6‑3). Innerhalb der Gefahrenzone 2 dürfen keinerlei Bauten errichtet werden. Kulturen jeglicher Art sind zulässig, sofern Bäume und Sträucher auf eine Entfernung von mindestens 5 m zum Schussfeld (Gefahrenzone 1 und somit ausserhalb des Projektperimeters) zurückgeschnitten werden. Die mögliche Gestaltung des südlichen Eingliederungssaums (nach heutigem Stand der Planung begrünter Erdwall, vgl. Kap. 3.2.2) steht nicht im Widerspruch zu den Einschränkungen in der Gefahrenzone 2. Der Anlagenperimeter liegt ausserhalb der Gefahrenzonen 1 und 2. Die Schiessanlage kann entsprechend uneingeschränkt weiterbetrieben werden.

Fig. 6‑3:Übersicht Überlagerung Projektperimeter mit den Gefahrenzonen der zivilen Schiessanlage Windlach (Schweizer Armee 2021)

Zusammenfassende Beurteilung

Die räumlichen und sicherheitstechnischen Vorgaben zur Schiessanlage Windlach (Gefahrenzonen) wurden bei der Anordnung des Projekt- und Anlagenperimeters berücksichtigt, sodass sich keine Beeinträchtigung der zivilen Schiessanlage ergibt. Abgesehen davon, dass der Anlagenperimeter durch die Arealsicherung lokal nicht mehr begehbar sein wird, hat das randlich gelegene Vorhaben keine Auswirkungen auf die Nutzung des Ämperg als Naherholungsgebiet und die Durchwegung.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Für die nachgelagerten Planungsschritte wird folgender Handlungsbedarf festgehalten:

|

Handlungsbedarf |

|---|

|

|

Die sozioökonomischen Auswirkungen des gTL auf die sogenannte Standortregion NL werden vom BFE im Rahmen der Sachplanung untersucht. Soweit zum Stand der Planung durch die Nagra möglich, werden nachfolgend die räumlichen Auswirkungen des Vorhabens mit Bezug zur Wirtschaft dargelegt.

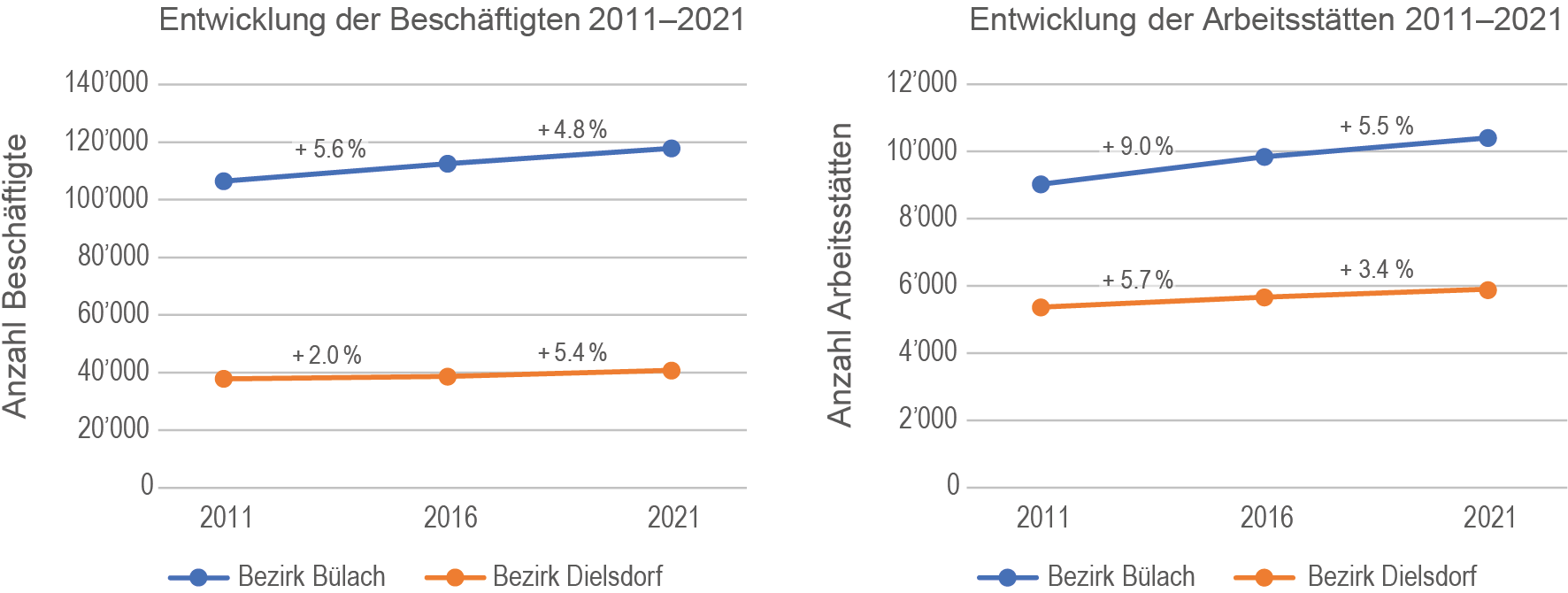

Ausgangslage

Der Standort Haberstal (Gemeinde Stadel) liegt im Bezirk Dielsdorf. Die Anzahl Beschäftigte im Bezirk Dielsdorf sowie im angrenzenden Bezirk Bülach hat zwischen den Jahren 2011 und 2021 zugenommen (vgl. Fig. 6‑4). Der Bezirk Dielsdorf weist eine deutlich tiefere Anzahl Beschäftigte und über die Jahre 2011 bis 2021 ein insgesamt prozentual tieferes Wachstum aus als der Bezirk Bülach. Dasselbe gilt für die Anzahl Arbeitsstätten in den Bezirken.

Fig. 6‑4:Entwicklung der Beschäftigten (Statistisches Amt des Kantons Zürich 2023c) und der Arbeitsstätten (Statistisches Amt des Kantons Zürich 2023b) in den Bezirken Bülach und Dielsdorf zwischen 2011 und 2021

Voraussichtliche Auswirkungen

Die Anzahl Mitarbeitende während Bau und Betrieb des gTL lässt sich zum heutigen Planungsstand nur abschätzen. Für die Beurteilung der Beschäftigungseffekte in diesem Bericht wurde für den Einlagerungsbetrieb die Annahme von 100 Mitarbeitenden und 50 Besuchern (zu Spitzenzeiten) pro Tag getroffen. Für die Beobachtungsphase werden es deutlich weniger sein.

Weiter wird angenommen, dass ein Grossteil der nicht-spezialisierten Aufträge für den Bau des gTL (z.B. Hochbau) durch ansässige Betriebe ausgeführt werden kann. Die zusätzliche Anzahl Arbeitsplätze, welche indirekt durch das gTL geschaffen wird (z.B. Herstellung und Lieferung von Verbrauchsgütern, Reparaturen, Ersatzteilen etc.), kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Die Wertschöpfung der lokalen und regionalen Wirtschaft wird durch das gTL im Vergleich zu heute voraussichtlich höher ausfallen, insbesondere während der Bauphase. In der Betriebsphase ist mit deutlich geringerem Unterhalts- resp. geringerem externen Personalaufwand (unter anderem Arealsicherung und Wache, Unterhalt Lüftung/Kühlung/Umgebung etc.) und entsprechend geringeren Effekten auf die lokale und regionale Wertschöpfung zu rechnen.

Zusammenfassende Beurteilung

Aufgrund der direkt und indirekt geschaffenen Arbeitsplätze wird das gTL voraussichtlich zu einem relevanten Arbeitgeber für die umliegenden Gemeinden in der Region Zürcher Unterland.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Kein(e)

Ausgangslage

Die Nachfrage nach Wohnraum war während der letzten Jahre in der Region Stadel und im Zürcher Unterland sehr gross. Dies ist unter anderem auf die Nähe zum Arbeitsplatz- resp. Wirtschaftszentrum Zürich, die steuerliche Attraktivität für Privathaushalte oder die vergleichsweise moderaten Preise für Wohneigentum zurückzuführen (Wüest Partner AG 2023).

Voraussichtliche Auswirkungen

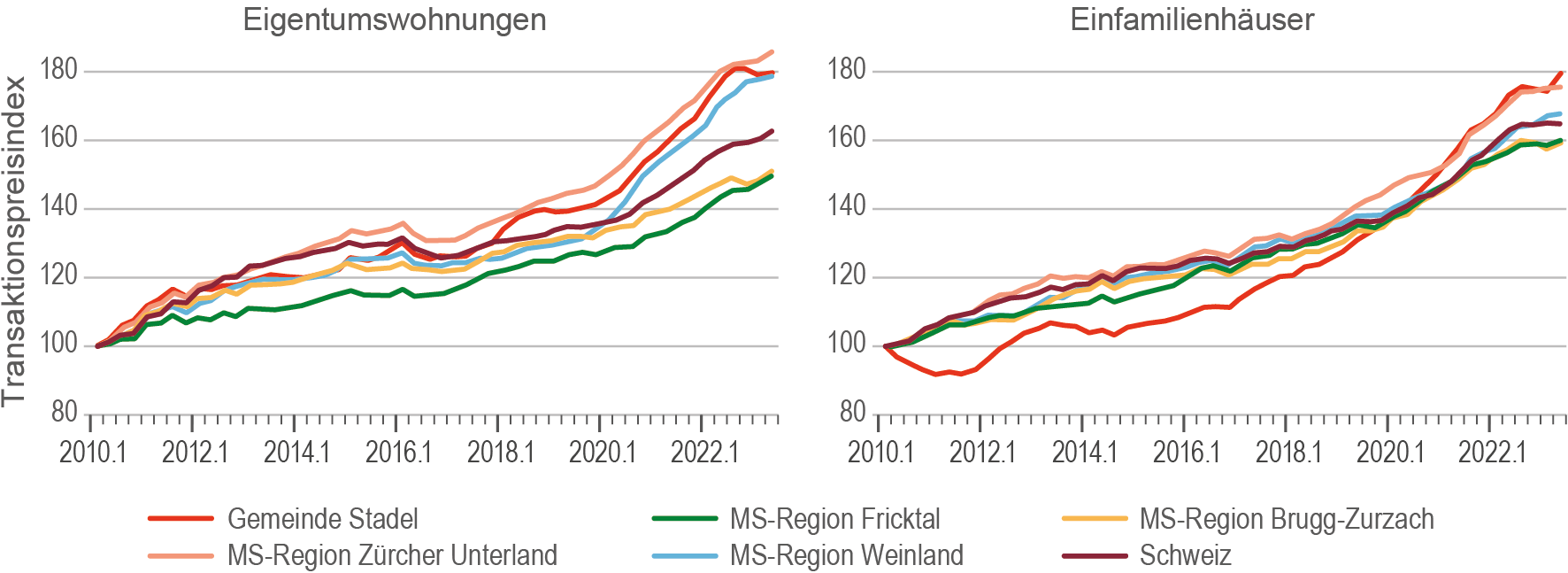

Anhand von Erhebungen zum Immobilienmarkt aus dem Jahr 2023 lässt sich die konkrete Marktentwicklung seit Bekanntgabe der geplanten Realisierung des gTL und der OFA am Standort Haberstal in Stadel (ZH) für gTL und OFA überprüfen. Die Immobiliensituation und -entwicklung der Gemeinde Stadel wurde analysiert und der Gesamtschweiz sowie diversen MS-Regionen26 gegenübergestellt (vgl. Fig. 6‑5, Wüest Partner AG 2023). Die Analyse zeigt, dass die vorteilhaften Standortfaktoren in Stadel überdurchschnittlich starke Preisanstiege beim Wohneigentum verursachen, obwohl die Möglichkeit des Standortvorschlags für das gTL in der Region bereits länger bekannt war. Auch seit der Bekanntgabe des Standortvorschlags für das gTL im September 2022 haben sich keine auffälligen Veränderungen am Immobilienmarkt der Region gezeigt. Auch bei den von Wüest Partner AG (2023) geprüften Suchabos zeigte sich eine weiterhin sehr stabile Nachfrage nach Wohnraum.

Die aktuelle Analyse vom August 2023 zur Preisentwicklung im Wohneigentumsmarkt Stadel zeigt weiterhin eine intakte Nachfrage (Wüest Partner AG 2023). Ende 2022 wurden temporäre Preisrückgänge verzeichnet, welche aber bei rund 40 % aller Schweizer Gemeinden beobachtet und hauptsächlich auf das veränderte Zinsumfeld zurückgeführt werden können. Wäre der Standortentscheid für das gTL in Stadel Hauptgrund für die Preisrückgänge gewesen, hätte sich der Rückgang fortgesetzt und verstärkt.

Mit Zürich als Wirtschaftsmotor der Schweiz und der erwarteten, positiven Arbeitsplatzentwicklung kann davon ausgegangen werden, dass die Nachfrage nach Wohnraum in Stadel und in der Region NL weiterhin positiv beeinflusst wird. Dies auch, weil Wohnraum in der Schweiz und speziell in der Region Zürich knapp bleiben wird.

Fig. 6‑5:Transaktionspreisindex (Index 1. Quartal 2010=100, Stand: Q2.2023; Wüest Partner AG 2023)

Zusammenfassende Beurteilung

Die Entwicklung des Immobilienmarkts in den umliegenden Gemeinden des vorgesehenen Standorts für die OFA weisen im Vergleich zu den regionalen und gesamtschweizerischen Entwicklungen keine Unregelmässigkeiten auf. Die Nachfrage ist seit Bekanntgabe des Standorts weiterhin intakt, die Märkte in den Gemeinden und der Region haben sich sehr stabil entwickelt resp. der Wohnraum in diesen Gemeinden ist weiterhin begehrt.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Für die nachgelagerten Planungsschritte wird folgender Handlungsbedarf festgehalten:

|

Handlungsbedarf |

|---|

|

MS-Regionen (MS = mobilité spatiale) werden gemäss Nomenklatur des Bundesamtes für Statistik als mikroregionale Zwischenebene für wissenschaftliche und regionalpolitische Zwecke verwendet. Sie zeichnen sich durch eine gewisse räumliche Homogenität aus und gehorchen dem Prinzip von Kleinarbeitsmarktgebieten mit funktionaler Orientierung auf Zentren. Einzelne MS- Regionen sind kantonsübergreifend. ↩

Ausgangslage

Die landwirtschaftlichen Nutzungsflächen27 innerhalb des Projektperimeters werden (gemäss Betriebsnummern) von sechs verschiedenen Betrieben bewirtschaftet und unterschiedlich genutzt, z.B. als Weiden, Wiesen oder zum Futteranbau oder als Ackerflächen zum Anbau von Mais, Raps, Weizen, Sonnenblumen oder Zuckerrüben (ARE Kanton ZH 2023).

Voraussichtliche Auswirkungen

Durch das Vorhaben fallen rund 20 ha landwirtschaftliche Nutzungsflächen weg (vgl. Fig. 3‑3 und Tab. 3‑1). Je nach betroffenem Betrieb entsteht ein Verlust zwischen 0.1 bis 10.9 ha28.

Zusammenfassende Beurteilung

Die Nutzungsflächen, welche den betroffenen Betrieben verloren gehen, betragen bis 16.9 % der jeweiligen Gesamtnutzungsfläche.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Für die nachgelagerten Planungsschritte wird folgender Handlungsbedarf festgehalten:

|

Handlungsbedarf |

|---|

|

Alle landwirtschaftlichen Nutzungsflächen, die bewirtschaftet, d.h. einem Betrieb zugeordnet sind (ARE Kanton ZH 2023), dazu gehören gemäss Geodatensatz des Kantons Zürich auch gewisse Waldflächen. ↩

Aus Datenschutzgründen kann die Berechnung dieser Flächen nicht veröffentlicht werden, da Rückschlüsse auf einzelne Betriebe und Personen möglich wären. ↩

Ausgangslage

Im nahen Umfeld des Projektperimeters wird heute neben der Landwirtschaft insbesondere intensiv Kies abgebaut. Gemäss dem geltenden kantonalen Gestaltungsplan (suisseplan Ingenieure AG 2018) findet der Abbau im direkt angrenzenden Kiesabbaugebiet Rütifeld bis ca. ins Jahr 2026 statt.

Voraussichtliche Auswirkungen

Der Kiesabbau ist nicht von den Nutzungsbeschränkungen aufgrund des Vorhabens betroffen. Der laufende und zukünftige Kiesabbau wird dementsprechend aus wirtschaftlicher Sicht nicht durch das Vorhaben tangiert. Positive Effekte, z.B. eine Aufbereitung von Aushub- und Ausbruchmaterial durch die Kieswerke, sind hingegen denkbar.

Zusammenfassende Beurteilung

Es werden keine negativen Auswirkungen auf die Kieswirtschaft erwartet.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Kein(e)

Ausgangslage

Bei der östlich der Kiesgruben Rütifeld entlangführenden Kiesstrasse (K348) handelt es sich um eine Kantonsstrasse des Typs «Regionale Verbindungsstrasse» (vgl. Fig. 3‑6). Sie bindet die umliegenden Siedlungs- und die Erholungsgebiete sowie die Materialgewinnungsgebiete im Windlacherfeld an das übergeordnete Strassennetz im Norden (Glattfelden, Zweidlen-Station) und Süden (Hochfelden-Bülach) an (Planungsgruppe Zürcher Unterland 2023). Die Kiesstrasse ist zudem als Ausnahmetransportroute Typ I klassifiziert.

Die Quer- und Zweidlenstrasse (Gemeindestrassen) erschliessen die Siedlungsgebiete von Windlach und Zweidlen. Die Querstrasse wird im Rahmen der Rekultivierungsmassnahmen der Kiesgrube Rütifeld nach heutigem Stand der Planung nach Norden verlegt (suisseplan Ingenieure AG 2018). Dieses Projekt wird grundsätzlich unabhängig vom Bau des gTL erfolgen und durch Dritte (Kiesgrubenbetreibende) projektiert und ausgeführt.

Voraussichtliche Auswirkungen

Der Bauverkehr erfolgt nach heutigem Stand der Planung ab der Kiesstrasse (K 348) und damit ohne Siedlungsdurchfahrten. Eine Baustellenzufahrt von Süden durch die Siedlungsgebiete von Stadel und Windlach ist aufgrund des geltenden Lastwagenfahrverbots ausgeschlossen. Der Lastwagenverkehr in der Betriebsphase erfolgt über dieselben Wege. Es ist aber absehbar, dass der Personenverkehr zur OFA im Betrieb mindestens teilweise von Süden (Stadel, Raat oder Neerach) durch das Siedlungsgebiet von Windlach führt.

Gemäss heutigen Abschätzungen wird durch das Vorhaben auf den Erschliessungsstrassen zum Projektperimeter während der Bauphase eine Verkehrszunahme von 210 - 390 Fahrten DWV erwartet (LKW-Anteil: 52 - 62 %), während der Betriebsphase rund 310 Fahrten DWV, davon ca. 10 LKW-Fahrten (vgl. Kap. 3.6.2).

Tab. 6‑3:Prognostiziertes Verkehrsaufkommen auf den Erschliessungsstrassen (GIS-ZH 2024) und geschätzte prozentuale Zunahme DWV und des LKW-Anteils durch das Vorhaben (beides bezogen auf die Prognose 2040) in den Phasen mit höchster Intensität

(Bauphasen: Zentraler Bereich und Testbereiche (1), Lager SMA (3) und Lager HAA (5))

|

Querstrasse |

K 348 / Kiesstrasse |

HSV7 / Glattfelderstrasse |

A50 / Autobahn | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

2040 |

mit gTL |

2040 |

mit gTL |

2040 |

mit gTL |

2040 |

mit gTL |

|

|

DWV Phasen 1, 3 und 5 |

639 |

+33–61% |

3'828 |

+5–10% |

11'824 |

+2–3% |

9'241 |

+2–4% |

|

LKW-Anteil am DWV Phasen 1, 3 und 5 |

6.3% |

20–26% |

19.6% |

22–23% |

8.4% |

9–10% |

8.9% |

10–11% |

Für die Erschliessung der OFA ist nach heutigen Kenntnissen kein Ausbau des übergeordneten Strassennetzes (z.B. Kiesstrasse) notwendig. Die Quer- und die Zweidlenstrasse (vgl. Fig. 3‑6) müssen jedoch in Breite und Gewichtsklasse zu einer Ausnahmetransportroute Typ I (gemäss AFM Kanton ZH 2015) ausgebaut werden, sodass die vorgesehenen Schwerlasttransporte auf der Strasse abgewickelt werden können. Zu dem Zweck muss die Fahrbahnbreite nach heutigen Vorgaben auf der gesamten Länge um rund 0.5 m auf mindestens 6.5 m (resp. einer lichten Breite von 7.5 m) verbreitert werden. Dafür beanspruchen die Strassenerschliessungen nach heutigem Stand der Planung eine zusätzliche Fläche von 0.3 resp. 0.5 ha entlang der bestehenden Strassenabschnitte. Weitere Anpassungen können sich aus betrieblichen Gründen in der weiteren Planung ergeben.

Zusammenfassende Beurteilung

Der Strassenverlauf und -querschnitt der Kiesstrasse ist bereits als Ausnahmetransportroute für den Schwerverkehr ausgebaut und eignet sich somit für die Transporte in der Bau- und Betriebsphase. Für die Verkehrserschliessung des Projektperimeters und die Fahrt mit Schwerlasttransporten für Bau und Betrieb des gTL ist ein Ausbau der Quer- und Zweidlenstrasse nötig, wobei die Ausbaumassnahmen mit der ohnehin vorgesehenen Verlegung der Querstrasse koordiniert werden sollen.

Die vorgesehene Erschliessung, in kurzen und direkten Wegen ab der Kiesstrasse, erfüllt auch die raumplanerische Voraussetzung, dass Siedlungsgebiete durch den Bau- und Betriebsverkehr möglichst nicht durchfahren werden sollen. Die Auswirkungen des induzierten Verkehrs, unter anderem auf den Ortsdurchfahrten, werden im Rahmen der nachgelagerten Planungsschritte detaillierter beurteilt (vgl. Kap. 4.4 in Nagra 2025c).

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Für die nachgelagerten Planungsschritte wird folgender Handlungsbedarf festgehalten:

|

Handlungsbedarf |

|---|

|

|

|

Ausgangslage

Der Projektperimeter liegt ca. 2 km südlich der Bahnlinie Winterthur – Koblenz. Auf dem Streckenabschnitt Eglisau – Kaiserstuhl beabsichtigt der Kanton Zürich einen Doppelspur-Ausbau (Kantonsrat Zürich 2024). Zwischen Zweidlen-Station und Weiach befindet sich ein privat genutzter Gleisabschnitt nördlich des SBB-Schienennetzes, welcher durch die Weiacher Kies AG für den Kiesverlad verwendet wird und im Bereich der Kiesgrube Rüteren mit einem Verladebahnhof ausgestattet ist. Weitere Anlagen für den Gütertransport sind der Annahmebahnhof mit Freiverlad in Zweidlen-Station sowie der Annahmebahnhof bei Weiach-Kaiserstuhl. Die nächstgelegenen Bahnhaltestellen für den Personenverkehr liegen in Zweidlen-Station, Kaiserstuhl und Glattfelden.

Voraussichtliche Auswirkungen

Die Transporte im Zusammenhang mit dem gTL werden nach heutigem Stand der Planung über das Strassennetz abgewickelt (Nagra 2024c). Für die verkehrstechnische Erschliessung sind keine neuen Bahnanschlüsse und Gleisanlagen vorgesehen. Vorbehalten bleibt die Option einer Erweiterung des bestehenden Umladebahnhofs an der Bahnstrecke Koblenz–Winterthur zwischen Weiach und Zweidlen-Station zum Bahntransport (vgl. Kap. 3.6.2.5).

Zusammenfassende Beurteilung

Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf die bestehende Bahninfrastruktur und deren Kapazitäten. Die Auswirkungen sind erneut zu beurteilen, sollte der Materialtransport über das Schienennetz via Umladebahnhof in Erwägung gezogen werden.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Für die nachgelagerten Planungsschritte wird folgender Handlungsbedarf festgehalten:

|

Handlungsbedarf |

|---|

|

Ausgangslage

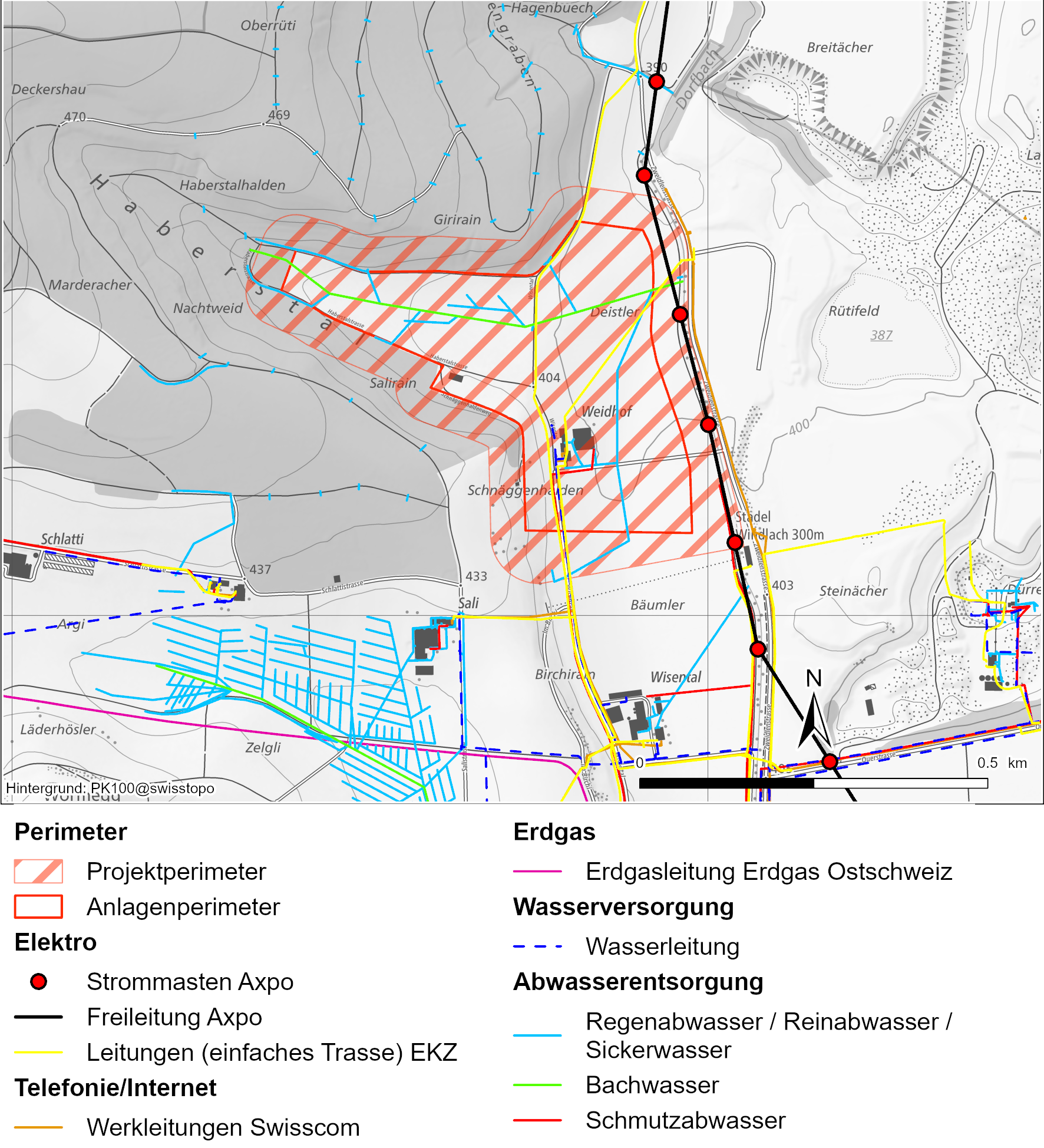

Der Projektperimeter ist mit Wasser, Abwasser, Strom und Telekommunikation erschlossen (vgl. Fig. 6‑6). Elektro-Leitungen der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) queren den Anlagenperimeter, eine Freileitung der Axpo den Eingliederungssaum. Gemäss Legislaturplanung 2023-2026 der Gemeinde Stadel ist ein Ausbau der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Stadel-Windlach geplant (Gemeinderat Stadel 2020)

Fig. 6‑6:Bestehende Werkleitungen

Voraussichtliche Auswirkungen

Die Bauten und Anlagen müssen an das bestehende Ver- und Entsorgungsnetz (Wasser, Abwasser, Energie und Telekommunikation) angeschlossen werden (Detailerschliessung). Dafür ist vermutlich ein Ausbau der Kapazitäten notwendig, um die Ver- und Entsorgung der OFA und des gTL ausreichend sicherstellen zu können.

Es wird, in Bezug auf die bestehenden querenden Elektro-Leitungen, heute davon ausgegangen, dass die Freileitung der Axpo (im Eingliederungssaum) nicht verlegt werden muss. Eine Verlegung der EKZ-Leitung (im Anlagenperimeter) kann hingegen nicht ausgeschlossen werden.

Zusammenfassende Beurteilung

Im weiteren Verfahren sind der Nachweis der Kapazitäten und ggf. der Ausbau des Versorgungsnetzes und Verlegungen bestehender Trassees zu prüfen.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Für die nachgelagerten Planungsschritte wird folgender Handlungsbedarf festgehalten:

|

Handlungsbedarf |

|---|

|

|

Deponiestandorte dienen der Deponierung von Aushub und Ausbruch für den Fall, dass eine Verwertung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht tragbar ist. Abhängig vom zukünftig gewählten Bauverfahren ist nicht auszuschliessen, dass der Ausbruch oder ein Teil davon verschmutzt ist und gemäss den gesetzlichen Vorgaben entsorgt werden muss. Die Anteile von unverschmutztem und verschmutztem Aushub- und Ausbruchmaterial sind heute noch nicht bekannt. Unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial soll grundsätzlich wiederverwertet werden. Das benötigte Deponievolumen lässt sich heute noch nicht beziffern. Es ist abhängig von der Dimensionierung der Anlage, den gewählten Bauverfahren, sowie dem Materialanteil, der einer Wiederverwertung zugeführt wird. Folglich können die raumrelevanten Auswirken durch die Beanspruchung von Deponievolumen noch nicht beurteilt werden.

Rechtliche Ausgangslage

Nach Möglichkeit sollen bestehende Deponien in der Region genutzt werden. Die Standorte für die Verwertung und Ablagerung von Ausbruch-, Aushub- oder Abbruchmaterial, die in einem engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit dem Projekt stehen, sind gemäss Art. 49 Abs. 5 KEG Teil des gTL, sie müssen aber erst mit dem Baugesuch bezeichnet werden. Sollte das Material – so es in erheblichen Ausbruchmengen vorliegt - nicht in der Nähe verwertet oder abgelagert werden können, gilt nach Art. 60 Abs. 1 KEG, dass betroffene Kantone die erforderlichen Standorte für die Entsorgung des Materials festlegen müssen (betrifft «erhebliche Ausbruchmengen»). Falls zum Zeitpunkt der Baubewilligung nicht genügend vom Kanton bewilligte Standorte vorhanden sind, könnte das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) einen Standort für ein Zwischenlager bezeichnen (Art. 60 Abs. 2 KEG).

Räumliche Ausgangslage

Die Planungshoheit für Abbau- und Deponieplanungen liegt bei den Kantonen. In den folgenden Abschnitten wird anhand der kantonal Deponieplanung des Kantons Zürich abgeschätzt, ob genügend Volumen für die Ablagerung von Aushub- und Ausbruchmaterial zur Verfügung stehen wird. Eine Deponierung ist auch im benachbarten Kanton Aargau denkbar. Die Transportdistanzen sind vergleichbar kurz.

Im Richtplan des Kantons Zürich werden Abbau- und Deponievolumen für die nächsten 25 bis 30 Jahre gesichert. Der Kanton setzt sich zum Ziel, unverschmutztes Aushub- und Abraummaterial grundsätzlich für die Rekultivierung von Materialgewinnungsgebieten zu verwenden. Weiter sollen die Anfuhr und der Einbau von solchem Material möglichst emissionsarm erfolgen. Die Transportdistanzen sind möglichst kurz zu halten (Kantonsrat Zürich 2024).

Unverschmutztes Material (Deponien TypA)

Im nahen Umfeld des Projektperimeters befinden sich die Materialgewinnungsgebiete Windlacherfeld / Weiach. Die Abbaugebiete verfügen mit ca. 35 – 40 m über eine sehr hohe Kiesmächtigkeit (ARE Kanton ZH 2014), was ein entsprechend grosses Deponievolumen generiert. Eine Variante zur Ablagerung des unverschmutzten Aushub- und Ausbruchsmaterial aus dem gTL ist die Auffüllung/Rekultivierung der regional bestehenden Kiesgruben.

Gemäss Kiesstatistik des Kantons Zürich (2020) betrug das auffüllbare offene Volumen im Jahr 2020 im Zürcher Unterland 4'557'000 m3 (fest) und das Restabbauvolumen 11'113'000 m3 (fest).

Verschmutztes/belastetes Material (Deponien TypenB bis E)

Im kantonalen Richtplan (2024) sind im Zürcher Unterland vier Deponien der Typen B bis E aufgeführt. Davon sind heute drei in Betrieb, darunter der Standort in «Hardrütenen» in Weiach. Der zukünftige Bedarf an Deponievolumen wurde im Rahmen der Gesamtschau Deponien des Kantons Zürich (2024) abgeschätzt und neue Standorte ermittelt. Die Planung berücksichtigt einen Horizont von 40 Jahren, d.h. bis 2050 (Modellierungen mit Ausgangszustand 2010), und dient als Grundlage für die Teilrevision 2024 des kantonalen Richtplans. Für das Zürcher Unterland sollen zwei neue Standorte in den Richtplan 2024 aufgenommen werden. Zusammen mit den bereits bestehenden Standorten inkl. Erweiterungen würde damit im Zürcher Unterland bis 2050 ein Deponievolumen von 15'850'000 m3 räumlich gesichert.

Voraussichtliche Auswirkungen

Die Nagra geht davon aus, dass die Kantone ihre Planung darauf ausrichten werden, rechtzeitig ausreichend Deponievolumen zur Verfügung zu stellen und eine Deponieplanung nach Art. 60 KEG nicht notwendig sein wird.

Unverschmutztes Material

Die kantonalen Fachstellen gehen davon aus, dass in der näheren Umgebung des Haberstals genügend Volumen für die Ablagerung von Aushub- und Ausbruchmaterial zur Verfügung stehen wird 29 (AWEL Kanton ZH 2023). Es wird daher erwartet, dass keine zusätzlichen Flächen für die Ablagerung von unverschmutztem Material nötig sind bzw. räumlich gesichert werden müssen.

Verschmutztes Material

Zum heutigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zu den zu deponierenden Mengen an verschmutztem Material gemacht werden. Entsprechend ist noch unklar, ob die Kapazitäten der kantonalen Deponien ausreichend oder aufgrund der anfallenden Mengen zusätzliche Standorte nötig werden.

Zusammenfassende Beurteilung

Das Aushub- und Ausbruchmaterial fällt ab ca. 2035 bis 2075 an (vgl. Kap. 3.4). Das Vorhaben gTL liegt damit teilweise ausserhalb des Planungshorizontes der Deponieplanung des Kanton Zürichs. Eine abschliessende Planungssicherheit besteht somit nicht.

Auch wenn die Materialmengen für die Realisierung des gTL in einem langfristigen Zeitraum anfallen, kann damit gerechnet werden, dass langfristig weiterhin ein öffentliches Interesse vorhanden sein wird, Kies ab- und Material einzubauen. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass zum Zeitpunkt des Aushub- und Ausbruchanfalls grundsätzlich Optionen vorhanden sein oder frühzeitig geschaffen werden können, um das anfallende Material regional oder über kurze Distanzen zu deponieren.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Für die nachgelagerten Planungsschritte wird folgender Handlungsbedarf festgehalten:

|

Handlungsbedarf |

|---|

|

Erstellen eines Materialbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzepts mit dem:

|

|

Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat zu verstehen gegeben, dass er eine Überprüfung des Gesamtkonzepts Windlacherfeld / Weiach aus dem Jahr 2014 nach dem Standortentscheid der Nagra als sinnvoll erachtet 20(AWEL Kanton ZH 2023). In diesem Rahmen könnte die Koordination mit der Nutzung und der Endgestaltung der Kies-abbaugebiete erfolgen. ↩

Das Thema Naturgefahren wird im Sicherheitsbericht (Kap. 3.3 in Nagra 2025d) im Rahmen der «Charakterisierung der Standorteigenschaften und Einwirkungen von aussen» detailliert behandelt. Das Gefährdungspotenzial infolge niederschlagsinduzierter Rutschungen und Oberflächenerosion wird im Bericht über die Hydrologischen Verhältnisse (Kap. 2.5 in Nagra 2024b) untersucht. Aufgrund dieser ausführlichen Dokumentationen wird im BAR keine Beurteilung betreffend Naturgefahren vorgenommen.

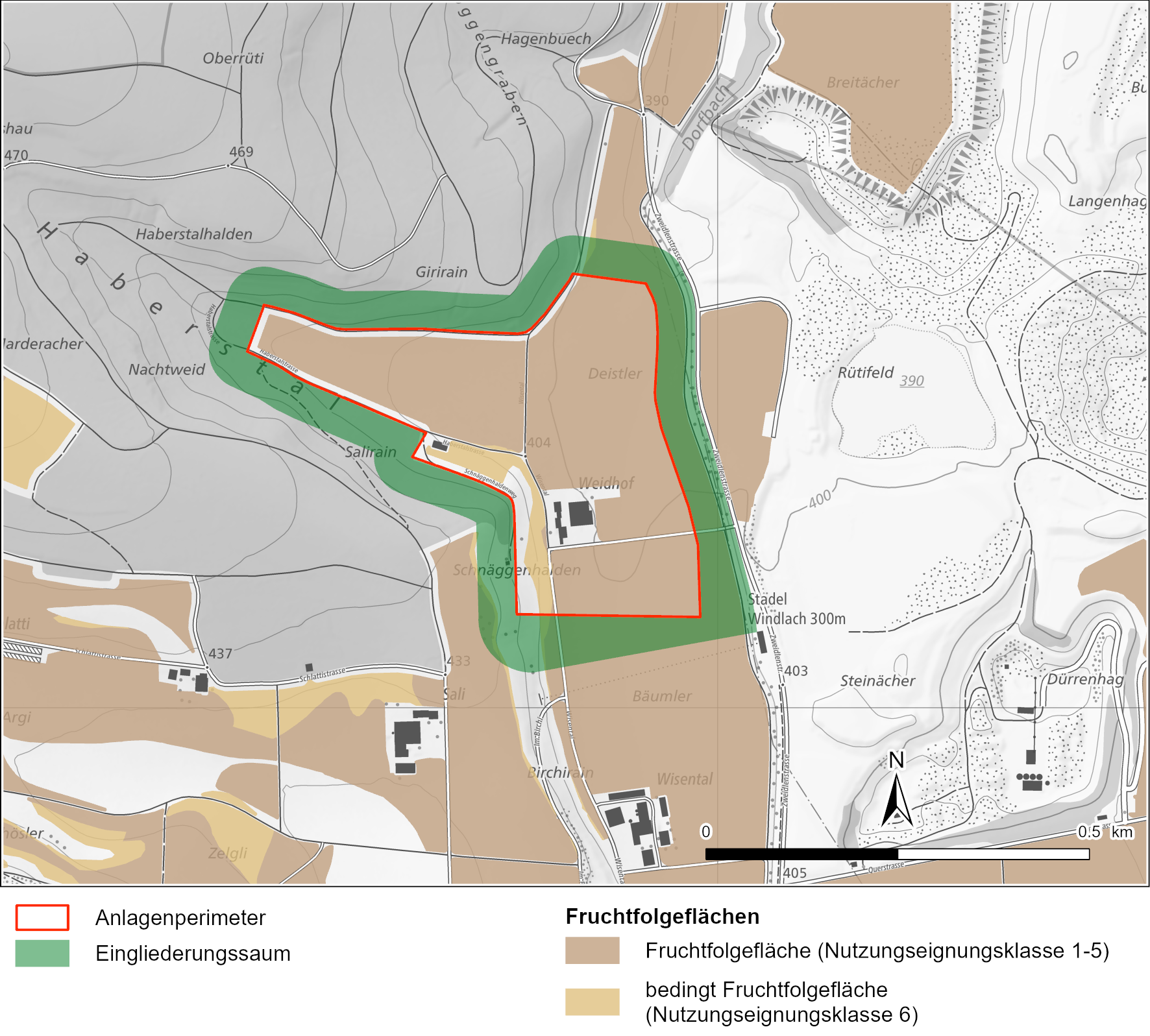

Ausgangslage

Der Projektperimeter überlagert FFF auf einer Fläche von 14.7 ha (vgl. Tab. 3‑1 und Kap. 5.10 in Nagra 2025c). Die landwirtschaftliche Nutzungseignung der betroffenen FFF30 ist mehrheitlich gut bis sehr gut (NEK 1-5 – 14.4 ha, NEK 6 – 0.3 ha).

Fig. 6‑7:Übersicht Fruchtfolgeflächen (GIS-ZH 2024)

Voraussichtliche Auswirkungen

Es wird davon ausgegangen, dass die FFF im Projektperimeter langjährig beansprucht werden und deshalb von einer definitiven Beanspruchung von FFF im Umfang von 14.7 ha auszugehen ist (vgl. Kap. 3.2.3).

Mit der weiteren Projektenwicklung ist zu prüfen, ob ein Ausbau der Quer- und Zweidlenstrasse für die vorgesehenen Schwerlasttransporte (vgl. Kap. 6.3.1) notwendig ist. Für einen Ausbau müssten allenfalls zusätzliche FFF entlang der Strassenverläufe beansprucht werden. Die Lage, der Raumbedarf für den Strassenausbau und der definitive FFF Verbrauch werden mit dem Baugesuch definiert.

Aufgrund des Flächenbedarfs (begründet in Anhang C) und den Ausführungen zur Standortbegründung in Kap. 4 steht fest, dass das Vorhaben FFF beanspruchen wird. Der projektbedingte Gesamtverbrauch (definitive Beanspruchung) wird mit der Erarbeitung des Baugesuchs bestimmt.

Der Sachplan FFF (ARE 2020) verlangt eine grösstmögliche Schonung der FFF. Dies betrifft den Grundsatz G12 «Der Bund trägt den FFF bei der der Erfüllung seiner raumwirksamen Tätigkeiten Sorge». Die Nachweise gemäss Art. 30 RPV, welche bei der Beanspruchung von FFF bei Einzonungen erfüllt werden müssen, gelten analog auch für bodenbeanspruchende Bundesvorhaben, diese sind:

-

ein wichtiges Ziel ohne die Beanspruchung von FFF nicht sinnvoll erreicht werden kann;

-

sichergestellt wird, dass die beanspruchten Flächen optimal genutzt werden und

-

der kantonale Mindestumfang an FFF dauernd erhalten bleibt.

Können Flächenverluste infolge Infrastrukturbauten oder Erweiterungen der Bauzonen nicht vermieden werden, gilt auch für Bundesvorhaben eine Kompensationspflicht.

Die stufengerechten Nachweise betreffend überwiegendes Interesse, Nutzung und Erhaltung des Mindestumfang FFF (Kompensation) werden in den folgenden Abschnitten erbracht.

Überwiegendes Interesse und Reduktion des Verbrauchs von FFF

Die Entsorgungspflichtigen sind gesetzlich verantwortlich und verpflichtet ihre radioaktiven Abfälle zu entsorgen. Das KEG schreibt geologische Tiefenlager für die Entsorgung dieser Abfälle vor (Art. 31 KEG). Die vorgesehene Lagerung im Untergrund sowie der Bedarf der zugehörigen OFA sind im SGT festgehalten. Die Realisierung der OFA ist Voraussetzung, dass die Entsorgungspflichtigen ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen können.

Wenn kein besserer Standort für die OFA ohne Beanspruchung von FFF evaluiert werden kann, überwiegt das öffentliche Interesse an einem gut und sicher funktionierenden Lagerbetrieb das Interesse am Erhalt der FFF, sofern die weiteren Voraussetzungen gemäss Art. 26 - 30 RPV. am vorgesehenen Standort nachgewiesen werden können. In Kap. 2 und 4 konnte aufgezeigt werden, dass kein besserer Standort vorhanden ist.

Ein Variantenvergleich unter Abwägung aller Interessen wurde in Zusammenarbeit mit den Regionalkonferenzen und den Kantonen (partizipativer Prozess) im Rahmen des SGT vorgenommen und führte zur Wahl von NL-6 (vgl. Kap. 2.2). Die Realisierung der OFA am Standort Haberstal kann ohne die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen infolge der Topographie nicht umgesetzt werden (vgl. Kap. 4).

Der Anlagenperimeter ausserhalb der Bauzone im Standortareal NL-6 konnte mit der Platzierung der BEVA am Standort Zwilag (vgl. Kap. 2.2) reduziert werden, was zu einer Minderung der Beanspruchung von FFF im Umfang von 1.5 ha führt (Kap. 4.2 in Nagra 2020).

Sicherstellung des kantonalen Kontingents / Kompensation

Nach dem Grundsatz G14 des Sachplans FFF sind «grundsätzlich alle beanspruchten FFF, die in den kantonalen Inventaren verzeichnet sind, im gleichen Umfang und unter Berücksichtigung der Qualität mit Unterstützung der betroffenen Kantone zu kompensieren», um den schweizweiten Mindestumfang an FFF und seine Aufteilung auf die Kantone (kantonales Kontingent) zu erhalten. Im Kanton Zürich erfolgt die Kompensation in der Regel durch landwirtschaftliche Aufwertungen von Böden, welche gegenüber ihrem natürlichen Ausgangszustand wesentliche Veränderung durch menschliche Eingriffe in Struktur, Aufbau oder Mächtigkeit erfahren haben (sogenannte anthropogene Böden) und heute keine FFF-Qualität mehr aufweisen. FFF-Verluste sind im Kanton Zürich deshalb nicht flächengleich, sondern qualitativ mindestens gleichwertig zu kompensieren31. Bodenverbesserungen auf bereits bestehenden FFF können im Kanton Zürich grundsätzlich nicht zur FFF-Kompensation angerechnet werden.

Mögliche Kompensationsflächen zur Schaffung neuer FFF bestehen in der Regel auf anthropogenen Böden. Der Kanton Zürich weist in der Hinweiskarte anthropogene Böden (GIS-ZH 2024) Flächen aus, auf denen die Schaffung neuer FFF in der Regel möglich ist. Im Kanton Zürich sind solche Flächen mit «Potenzial für Furchtfolgeflächenkompensation» im Umfang von rund 2'445 ha ausgewiesen, davon rund 1'013 ha mit «uneingeschränktem» Potenzial. Unter diesen Umständen sollte es möglich sein, die beanspruchten FFF innerhalb des Kantons qualitativ gleichwertig zu kompensieren.

Zusammenfassende Beurteilung

Die Voraussetzungen für die Beanspruchung von FFF für die Realisierung der OFA auf Stufe des RBG sind erfüllt:

-

Der Standort der OFA im Haberstal ist das Resultat des Sachplanverfahrens SGT (vgl. Kap. 2 und Kap. 4). Im Rahmen des Sachplanverfahrens hat eine umfangreiche Interessenabwägung stattgefunden. FFF wurden bei dieser Abwägung hinsichtlich Bewertung der Standortvarianten hoch gewichtet. Die OFA kann am Standort Haberstal nicht ohne die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen realisiert werden.

-

Mit der bisherigen Anlagenplanung und Auslagerung der BEVA an den Standort beim Zwilag wurde der Verbrauch von FFF auf Stufe RBG soweit möglich reduziert.

-

Die dauerhafte Sicherstellung des kantonalen FFF-Kontingents ist aufgrund der heute vorhandenen, potenziellen Kompensationsflächen möglich.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Für die nachgelagerten Planungsschritte wird folgender Handlungsbedarf festgehalten:

|

Handlungsbedarf |

|---|

|

|

|

Der Kanton Zürich (ALN Kanton ZH & ARE Kanton ZH 2022) klassiert die agronomische Standortqualität von FFF aufgrund von Nutzungseignungsklassen (NEK), welche gemäss Kartieranleitung der Eidg. Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL) erstellt wurden. NEK 1 – 5 gelten als «geeignet», NEK 6 werden als «bedingt geeignet» eingestuft und NEK 7 – 10 gelten als «ungeeignet» (Streueland). Bedingte FFF (NEK 6) werden flächenmässig nur zur Hälfte an das zu sichernde Kantonskontingent angerechnet. ↩

Eine ungleichwertige Qualität kann durch eine grössere Fläche ausgeglichen werden. ↩

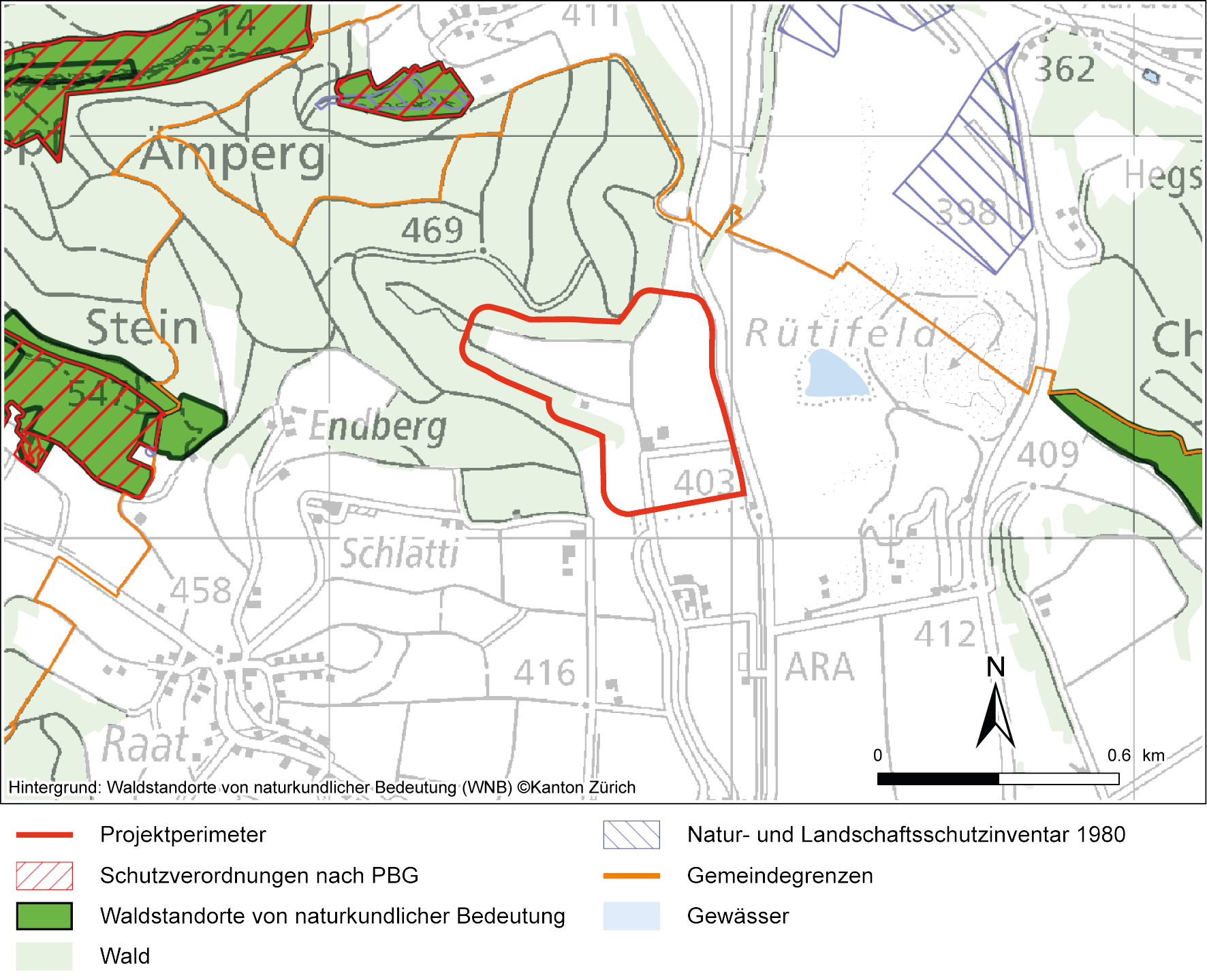

Ausgangslage

Der Haberstal wird bis auf die Ostseite von allen Seiten von Waldflächen des Ämperg umschlossen (vgl. Fig. 6‑8). Die Waldflächen sind im Eigentum von Privaten.

Waldareale, welche der Schutzverordnungen nach § 205 Bst. b PBG unterliegen, befinden sich entlang der Nordflanke des Ämpergs zwischen Stein, Fasnachtflue, Leuenchopf und Fürstenhalden (Waldschutzzone IV, Fig. 6‑8), rund 500 m vom Projektperimeter entfernt. Die gleichen Waldflächen sind als Waldstandorte von naturkundlicher Bedeutung (WNB) inventarisiert. Abgesehen von den Arealen der Waldschutzzone ist gemäss dem Waldentwicklungsplan Kanton Zürich (ALN Kanton ZH 2010) die Holznutzung im Wald am Ämperg die vorrangige Zielsetzung.

Aus der Topografie, Breite und Lage des Haberstals ergeben sich Anforderungen aus der Sicherheit, für den Fall, dass dort zukünftig ein Zugang nach untertag errichtet werden soll, wie es in der exemplarischen Umsetzung vorgesehen ist (vgl. Anhang D in Nagra 2024a). Die geringe Breite des Haberstals schränkt die Möglichkeiten zur Bebauung ein.

Fig. 6‑8:Übersicht Waldflächen sowie Schutzverordnungen nach PBG (GIS-ZH 2024)

Voraussichtliche Beanspruchung

Der Eingliederungssaum überlagert die bestehende Waldfläche. Es werden folgende Eingriffe und Beeinträchtigungen des Waldes erwartet:

-

Freihaltung (sicherheits- und sicherungsbedingte Rodung): Für die Sicherheit und Sicherung der Bauten und Anlagen ist im Eingliederungssaum ein maximal 30 m breiter, voraussichtlich gehölzfreier «Freihaltestreifen» angrenzend an den Anlagenperimeter notwendig. Im waldrechtlichen Sinne handelt es sich bei einem solchen Freihaltestreifen um eine definitive Rodung gemäss Art. 5 WaG. Eine Kernanlage ist gemäss den Vorgaben des ENSI an den Brandschutz so auszulegen, dass die Entstehung von Bränden vorgebeugt wird und die Ausbreitung eines Brands reduziert wird (Ensi 2024). Mit einem gehölzfreien, brandlastbegrenzten Freihaltestreifen angrenzend an die Kernanlage können die potenziellen Auswirkungen eines Waldbrands auf die Anlageteile reduziert werden und somit ein Übergreifen eines Waldbrands auf den Anlagenperimeter verhindert werden (Kap. 3.3 in Nagra 2025d). Ein Freihaltestreifen ist auch aus Gründen der Sicherung des Anlagenperimeters als vorteilhaft einzustufen. Zur Sicherung einer Kernanlage wird die Einsehbarkeit der Umgebung von der Anlage aus gefordert (Kap. 6 in Nagra 2025b). Die Sicherungsmassnahme zielt darauf ab, die nukleare Sicherheit gegen unbefugte Einwirkungen zu gewährleisten. Potenzielle Täter sollen von ihrem Vorhaben abgeschreckt und bei einem Angriff erkannt werden (UVEK 2007, UVEK 2008).

-

Unterschreitung der Waldabstände: Weil die Lage der einzelnen Bauten und Anlagen im Anlagenperimeter mit den Arbeiten zum Baugesuch definiert wird und die Waldgrenze noch nicht festgelegt ist, kann der Abstand zum Wald noch nicht bestimmt werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass der in § 262 Abs. 1 PBG kantonal vorgeschriebene Waldabstand von 30 m stellenweise unterschritten wird.

Die effektive Ausgestaltung und Pflege des Eingliederungssaums muss sich an der Anordnung und Grösse der Bauten und Anlagen im Anlagenperimeter orientieren. Diese wird im Rahmen des weiteren Bewilligungsverfahrens nach KEG festgelegt.

Aus verfahrenstechnischer Sicht ist es notwendig, dem RBG einen abdeckenden Fall zu Grunde zu legen. Wird der 30 m breite gehölzfreie Freihaltestreife vollumfänglich in Anspruch genommen, entspricht dies einer maximalen Fläche von ca. 3 ha Wald (vgl. Tab. 3‑1), wobei der Waldboden in diesem Bereich nicht zweckentfremdet wird und vor Ort belassen werden soll.

Für das Baugesuch wird die tatsächlich benötigte Fläche für eine Rodung (Freihaltestreifen) aufgrund der sicherheits- und sicherungstechnischen Vorgaben bestimmt. Das Vorhaben wird so entwickelt, dass die tatsächlich zu rodende Breite des Freihaltestreifens nur so gross wie nötig ist, max. 30 m.

Der Anlagenperimeter wird voraussichtlich stellenweise bis an die Grenzen ausgenutzt (vgl. Flächenbedarf Begründung in Anhang C), was eine Unterschreitung des Waldabstandes zur Folge haben kann, wenn der Streifen an diesen Stellen zur Gewährleistung von Sicherheit und Sicherung nicht 30 m breit sein muss.

Unter Beizug des zuständigen Kreisförsters wird in diesem Prozess die korrekte waldrechtliche Handhabung der gesamten beanspruchten Waldfläche im Eingliederungssaum definitiv festgelegt (Rodung, Freihaltung resp. sicherheits- und sicherungsbedingte Rodung, nachteilige Nutzung von Wald und Waldabstandsunterschreitungen).

Betreffend Rodung wird die Standortbegründung (Kap. 2 und 4) sowie in den nachfolgenden Abschnitten das überwiegende Interesse nachgewiesen. Die effektiven Nachweise der Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen für die Rodung und weiteren Voraussetzungen zur Unterschreitung des Waldabstandes werden mit der Eingabe des Baugesuchs (inkl. Rodungsgesuch) erbracht, wenn die tatsächliche Waldbeanspruchung und ihre Dauer geklärt sowie die Ersatzmassnahmen bestimmt sind.

Überwiegendes Interesse an der Realisierung des gTL am Standort Haberstal

Der Standortentscheid, die Oberflächenanlagen am Standort Haberstal zu realisieren, stützt sich auf die Evaluation im Rahmen des Sachplanverfahrens und den Partizipationsprozess der Regionalkonferenz (vgl. Kap. 2 und 4) Die Entsorgungspflichtigen sollen am Standort Haberstal eine sichere Einlagerung der radioaktiven Abfälle im gTL realisieren und ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen können (Entsorgungspflicht; Art. 31 KEG).

Bei einer Anordnung des Zugangs nach untertag hinten im engen Haberstal überwiegt wegen Sicherheit und Sicherung der Anlage das öffentliche Interesse an einem gut und sicher funktionierenden gTL, das Interesse am Erhalt des Waldes. Die gesetzlichen Vorgaben gemäss Art. 5 ff WaG sind einzuhalten.

Voraussetzungen der Raumplanung zur Beanspruchung von Wald

Die Inhalte der Sachplanungen des Bundes (vgl. Kap. 5.1) und die regionalen und kommunalen Planungen (vgl. Kap.5.2, 5.3 und 5.4) stehen dem Vorhaben der Waldbeanspruchung nicht entgegen; es sind weder Abbauperimeter tangiert noch sind Grundwasserschutzzonen betroffen. Es gibt somit keine räumlichen Interessen, welche dem Vorhaben entgegenstehen.

Wichtige Gründe / Besondere Verhältnisse für die Wald-Eingriffe

Die vorgesehene Lage des Projektperimeters steht im Konflikt mit dem Schutz des Waldes gemäss WaG, wenn infolge der Sicherung und Sicherheit der Bauten und Anlagen hinten im Haberstal im Eingliederungssaum ein Freihaltestreifen von 30 m umgesetzt werden muss.

Der gewählte Standort für das gTL bzw. die OFA trägt den Bundeszielen zur haushälterischen Bodennutzung und der Erhaltung der Lebensgrundlage in Notsituationen soweit möglich Rechnung, indem eine kompakte Anlagenanordnung angestrebt wird.

Geschützte oder inventarisierte Waldareale werden aufgrund ihrer Distanz zum Projektperimeter, nicht tangiert.

Zusammenfassende Beurteilung

Dem Wald wurde bei dieser Abwägung Sorge getragen. Der Standort ist gestützt auf dieses Verfahren begründet und erfordert die Freihaltung des Waldes in einem Streifen von max. 30 m. Die Voraussetzungen für die Freihaltung des Walds und für die Unterschreitung des Waldabstandes zur Realisierung der OFA resp. der Bauten und Anlagen sind aus Sicht der Nagra begründet:

-

Der Standortentscheid, die Oberflächenanlagen am Standort Haberstal zu realisieren, stützt sich auf die Evaluation im Rahmen des Sachplanverfahrens und den Partizipationsprozess der Regionalkonferenz (vgl. Kap. 2 und 4).

-

Da Anlagenteile der OFA im Haberstal zu stehen kommen, ist aus Sicherheits- und Sicherungsüberlegungen die Schaffung eines Freihaltestreifens sowie ein Unterschreiten des Waldabstandes zwingend notwendig.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Für die nachgelagerten Planungsschritte wird folgender Handlungsbedarf festgehalten:

|

Handlungsbedarf |

|---|

|

|

Im Sinne der Störfallvorsorge in der Raumplanung wird im vorliegenden Bericht dargelegt, welche Auswirkungen die OFA als zukünftiges Arbeitsplatzgebiet auf das Störfallrisiko der umliegenden, störfallrelevanten Anlagen hat. Allfällige Anlagen der OFA, die im Geltungsbereich der Störfallverordnung (StFV 1991) liegen (z.B. Tanklager), werden im UVB (Kap. 5.14 in Nagra 2025c) behandelt.

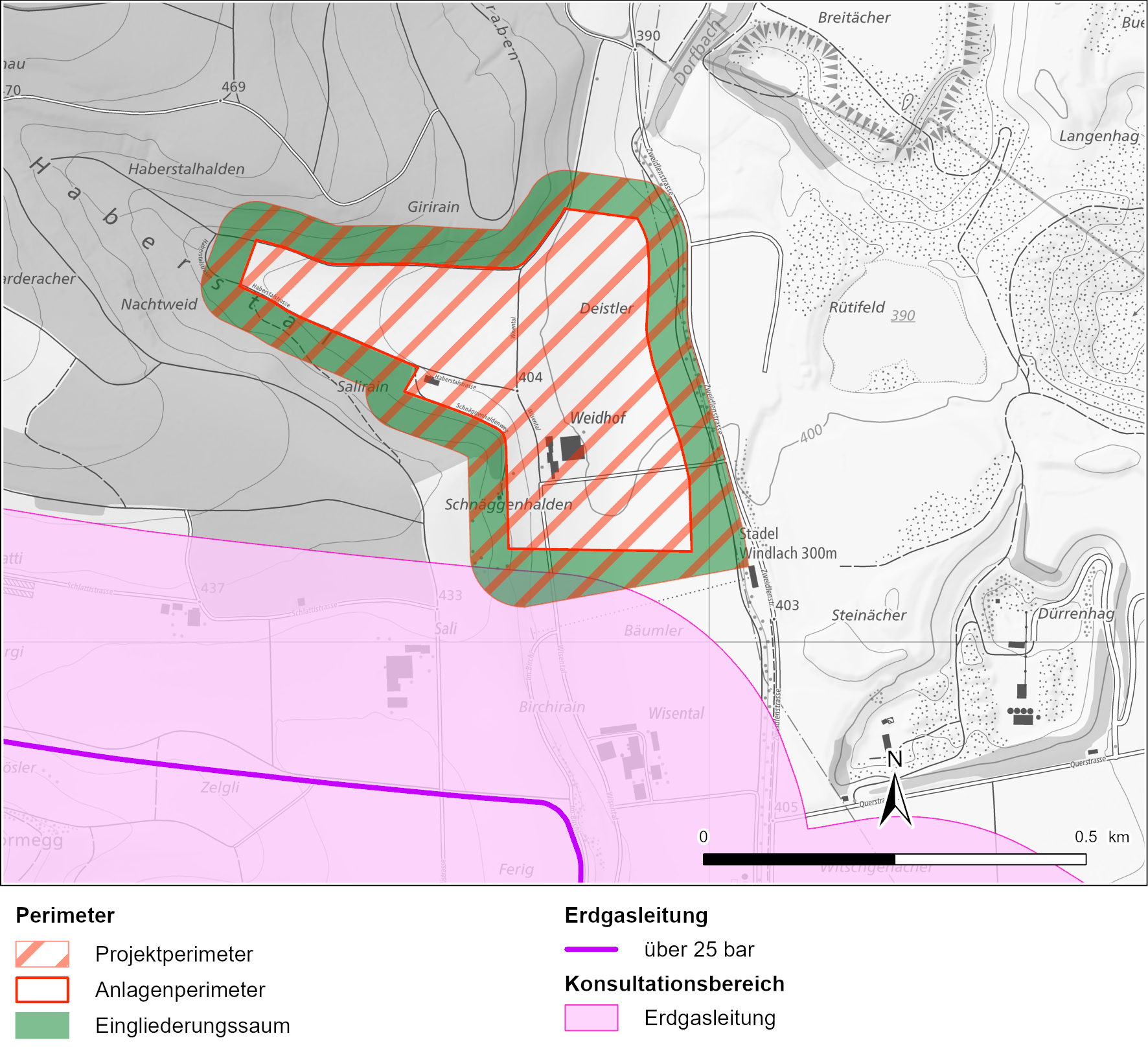

Ausgangslage

In der Nachbarschaft des Projektperimeters befindet sich eine Erdgastransportleitung der EGO, die der Störfallverordnung (StFV 1991) unterstellt ist. Diese hat einen Betriebsdruck von 70 bar. Ihr Konsultationsbereich (KOBE) beträgt beidseitig 300 m (vgl. Fig. 6‑9) und der Referenzwert Risikorelevanz Bevölkerung 110 Personen.

Fig. 6‑9:Auszug aus dem Risikokataster, chemische und biologische Risiken des Kantons Zürich (GIS-ZH 2024)

Voraussichtliche Auswirkungen

Der Projektperimeter tangiert den KOBE der Erdgasleitung im Südwesten am Rand. Innerhalb des KOBE befindet sich nur der Eingliederungssaum, in welchem im Wesentlichen Eingliederungsmassnahmen (vgl. Kap 3.2.2), d.h. keine empfindlichen Nutzungen oder Bauten und Anlagen für den Aufenthalt von Personen vorgesehen sind.

Zusammenfassende Beurteilung

Der Anlagenperimeter wurde auf den nach Störfallvorsorge relevanten Bereich räumlich abgestimmt. Der Anlagenperimeter liegt vollständig ausserhalb des KOBE der bestehenden Gastransportleitung. Für das Vorhaben ist keine weitere Koordination von Raumplanung und Störfallvorsorge notwendig.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Kein(e)

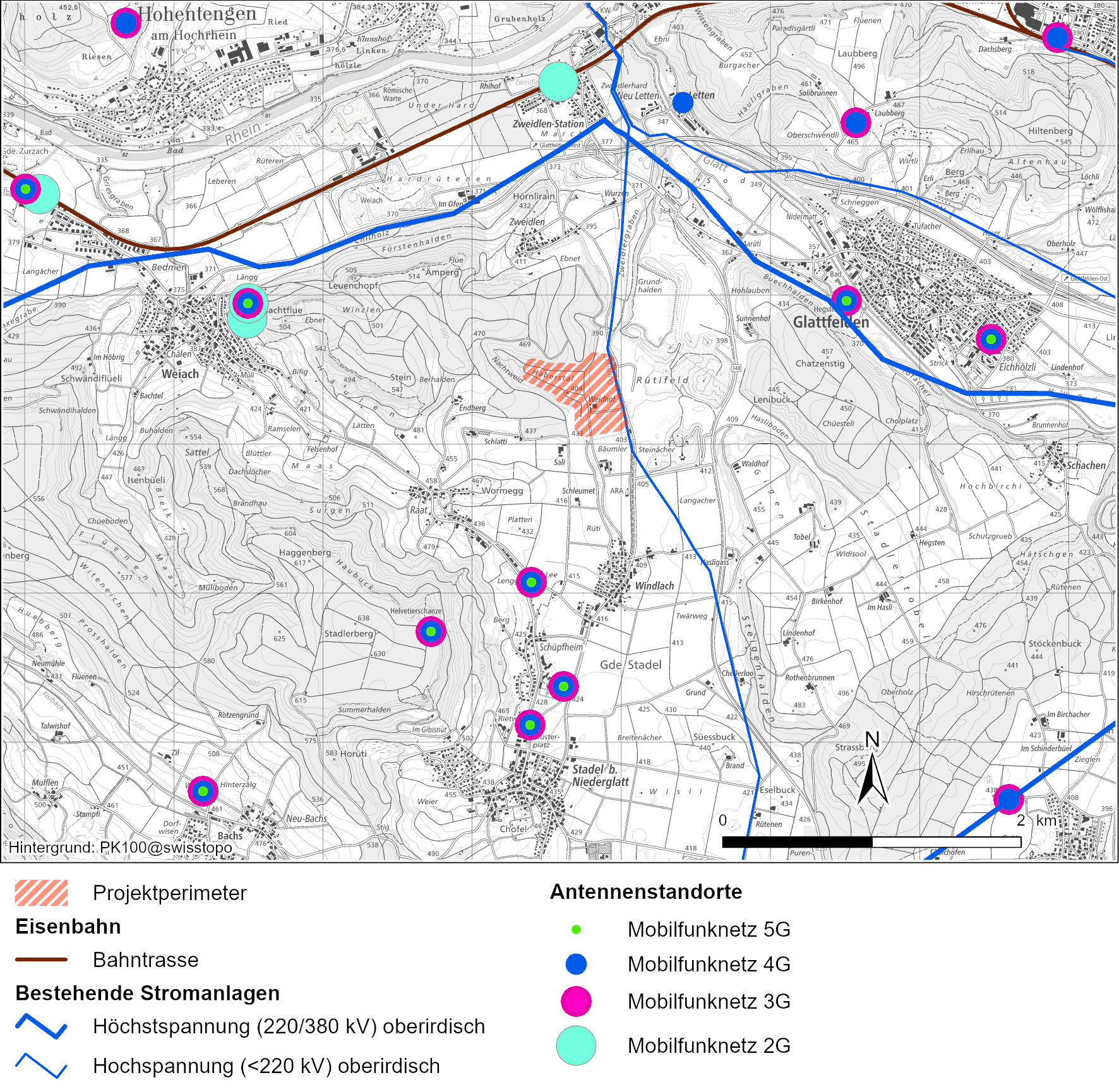

Ausgangslage

In der nahen Umgebung des Projektperimeters ist einzig die Hochspannungs-Überlandleitung (2 x 110 kV) der Axpo von Zweidlen-Station nach Neerach, entlang der Zweidlenstrasse, als NIS-Emissionsquelle vorhanden (vgl. Fig. 6‑10).

Fig. 6‑10:NIS-Emissionsquellen (swisstopo 2024)

Voraussichtliche Auswirkungen

Die bestehende Hochspannungsleitung liegt innerhalb des Projektperimeters, jedoch ausserhalb des Anlagenperimeters. Der Immissionsgrenzwert wird bei solchen Leitungen erfahrungsgemäss im zugänglichen Bereich nicht erreicht (BAFU 2007). Der Abstand vom Anlagenperimeter zur bestehenden Leitung beträgt zwischen 15 und 55 m.

Gemäss schriftlicher Rückmeldung der Leitungseigentümerin Axpo Grid AG (Trassesicherung) kann der Anlagegrenzwert bei Anlagen, wie der bestehenden Hochspannungsleitung, in einem Horizontalabstand von insgesamt 20 m eingehalten werden32. Im nordöstlichen Teil des Anlagenperimeters, wo die Leitung den geringsten Abstand zum Anlagenperimeter aufweist, ist daher auf einem kleinen Streifen von ca. 5 m Breite eine Überschreitung des Anlagegrenzwerts zu erwarten.

Der Immissionsgrenzwert sollte grundsätzlich jederzeit an allen Orten für den kurzfristigen Aufenthalt (OKA) sowie an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN) innerhalb des Projektperimeters eingehalten sein. Kritisch könnten erfahrungsgemäss OKA im Freien sein, welche direkt unter der Leitung liegen (z.B. Zufahrtsstrasse sowie für Personal oder Besucher zugängliche Bereiche im Eingliederungssaum) (BAFU 2007).

Die neuen, eigenen Anlagen der Nagra mit Emission von nichtionisierender Strahlung im Sinne der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV 1999) werden im UVB (Kap. 5.5 in Nagra 2025c) behandelt.

Zusammenfassende Beurteilung

Der Anlagenperimeter wurde auf die Lage der Hochspannungsleitung abgestimmt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die NIS-Grenzwerte mit planerischen und baulichen Massnahmen (z.B. Gebäudeanordnung sowie Anordnung der OMEN) eingehalten werden können. Die nötige räumliche Detailabstimmung der OFA mit der Hochspannungsleitung im Rahmen der Arbeiten zum Baugesuch wird als unproblematisch erachtet.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Für die nachgelagerten Planungsschritte wird folgender Handlungsbedarf festgehalten:

|

Handlungsbedarf |

|---|

|

Auskunft per E-Mail von AXPO Grid AG vom 01.02.2024 ↩