5. Vereinbarkeit mit anderen raumwirksamen Tätigkeiten (Planungen) (NTB 24-06)

Das gTL hat Auswirkungen auf Raum und Umwelt. Raumwirksame Tätigkeiten sind von Gesetzes wegen aufeinander abzustimmen und mit anderen Planungsträgern, die in der Sache oder im jeweiligen Gebiet zuständig sind, zu koordinieren. Die geltenden Pläne und Vorschriften von Bund, Kanton, Region und Gemeinde sind zu berücksichtigen. Ziel ist es, eine Abstimmung der raumwirksamen Aufgaben über alle Stufen hinweg zu erreichen. In den nachfolgenden Unterkapiteln wird die Vereinbarkeit mit bestehenden Planungen, insbesondere den Konzepten und Sachplänen des Bundes sowie der kantonalen Richtplanung, beurteilt und dargelegt, inwiefern das Vorhaben mit den raumwirksamen Tätigkeiten der unterschiedlichen Planungsebenen abgestimmt ist und einen Beitrag zur angestrebten räumlichen Entwicklung leisten kann.

Der Projektperimeter liegt innerhalb des Gebietes mit Hindernisbegrenzung, das für den Landesflughafen in Zürich festgelegt ist (Objektblatt ZH-1 Zürich, Landesflughafen; BAZL 2021). Das Objektblatt legt fest, dass die Hindernisbegrenzungsflächen für die Verlängerung der Piste 32 von Hindernissen freizuhalten sind. In Bezug auf den Projektperimeter bedeutet dies, dass Hindernisse (z.B. Gebäude oder Gebäudeteile) innerhalb der Hindernisbegrenzungsflächen die in Fig. 5‑1 dargestellten Höhenkoten zwischen 595 m ü. M. und 610 m ü. M. nicht durchstossen dürfen.

Fig. 5‑1:Ausschnitt der Karte Nr. 3a aus dem SIL-Objektblatt «ZH-1» des Landesflughafens in Zürich mit den Hindernisbegrenzungsflächen für die Verlängerung der Piste 32 (BAZL 2021)

Ist-Zustand

Der Anlageperimeter liegt im Talboden (Terrain zwischen ca. 390 m ü. M und 427 m ü. M).

Auswirkungen

Die maximale Höhe der wichtigsten Bauten im Anlagenperimeter beträgt 45 m (vgl. Kap. 3.3.1), woraus sich am höchsten Punkt des Anlagenperimeters eine maximale Gebäudehöhenkote von 472 m ü. M. ergibt. Dies liegt 123 m unter der einzuhaltenden Höhenkote von 595 m ü. M.

Beurteilung, Abstimmungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Die Begrenzungshöhe gemäss SIL wird deutlich eingehalten. In den nächsten Planungsschritten ist kein weiterer Abstimmungsbedarf mit dem SIL angezeigt.

In der Nachbarschaft des Projektperimeters befindet das BLN-Objekt Nr. 1404 «Glaziallandschaft zwischen Neerach und Glattfelden» (vgl. Fig. 5‑2). Das BLN-Gebiet Nr. 1404 wird vom Projektperimeter nicht berührt. Der Anlagenperimeter liegt rund 0.9 km westlich davon. Weiter befindet sich das BLN-Gebiet Nr. 1411 «Untersee-Hochrhein» rund 2 km nordöstlich vom Projektperimeter.

Fig. 5‑2:Ausschnitt aus dem BLN (swisstopo 2024)

Beurteilung, Abstimmungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Es besteht kein weiterer, räumlicher Abstimmungsbedarf mit dem BLN. Die Vereinbarkeit mit den Schutzzielen der BLN-Objekte sowie der Handlungsbedarf aus landschaftlicher Sicht wird im UVB (Kap. 5.17 in Nagra 2025c) aufgezeigt und beurteilt.

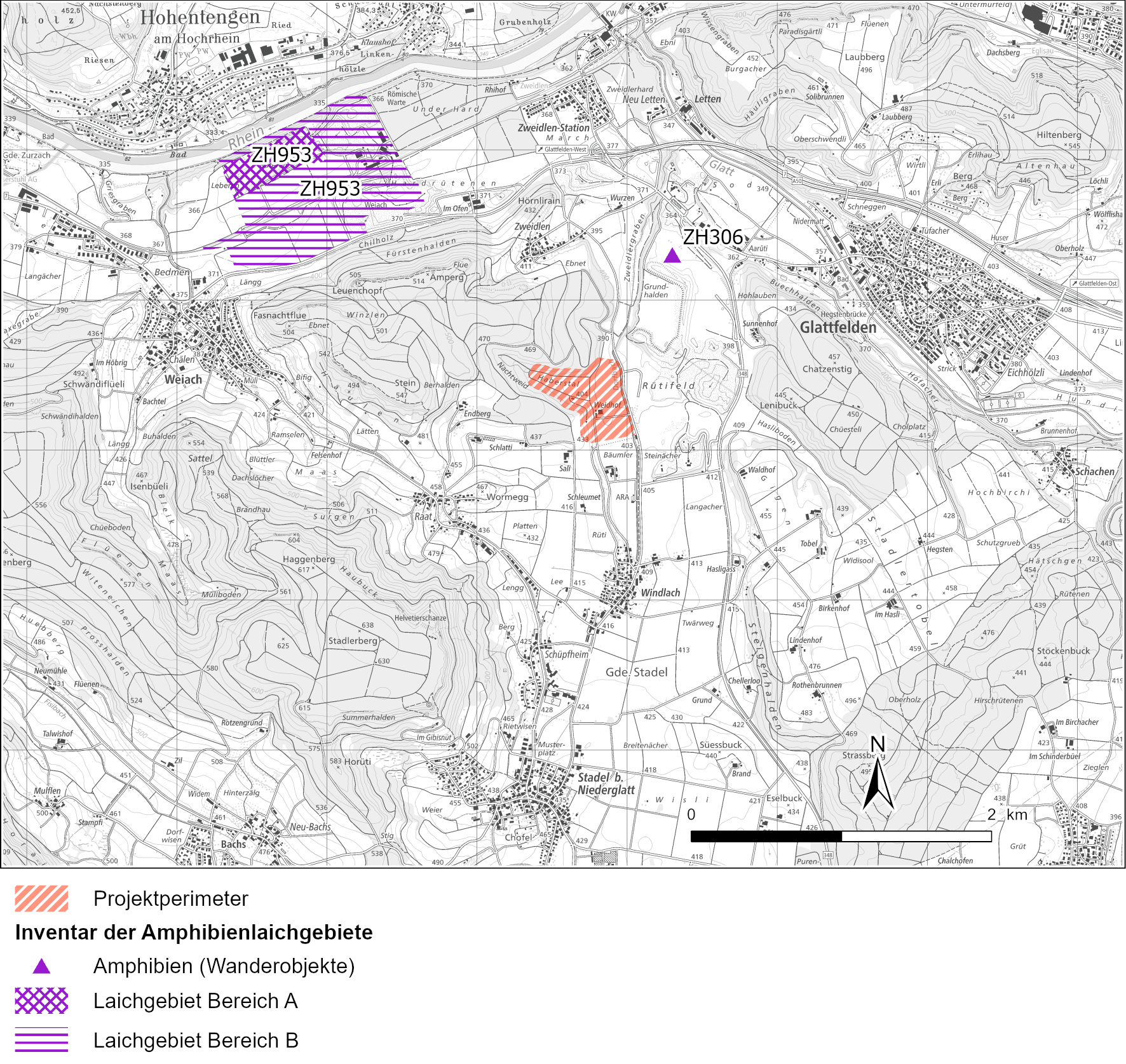

In der Nachbarschaft des Projektperimeters ist im IANB das Objekt Nr. ZH306 (Kiesgruben Mittlerboden) inventarisiert (BUWAL 2002) (vgl. Fig. 5‑3). Es handelt sich um ein Wanderobjekt, d.h. ein Laichgebiet, das sich in aktiven Gruben mit räumlich fortschreitendem Abbau befindet.

Fig. 5‑3:Ausschnitt aus dem IANB (GIS-ZH 2024)

Beurteilung, Abstimmungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Der Projektperimeter liegt in deutlicher Entfernung vom Objekt Nr. ZH306 (Kiesgruben Mittlerboden; (BAFU 2017) nach IANB. Das Wanderobjekt im Materialabbaugebiet Rütifeld wird durch die OFA nicht tangiert. In den nächsten Planungsschritten ist nur ein weiterer Abstimmungsbedarf angezeigt, falls die Option Umladebahnhof zum Tragen kommt (vgl. Kap. 3.6.2.5, Objekt Nr. ZH953).

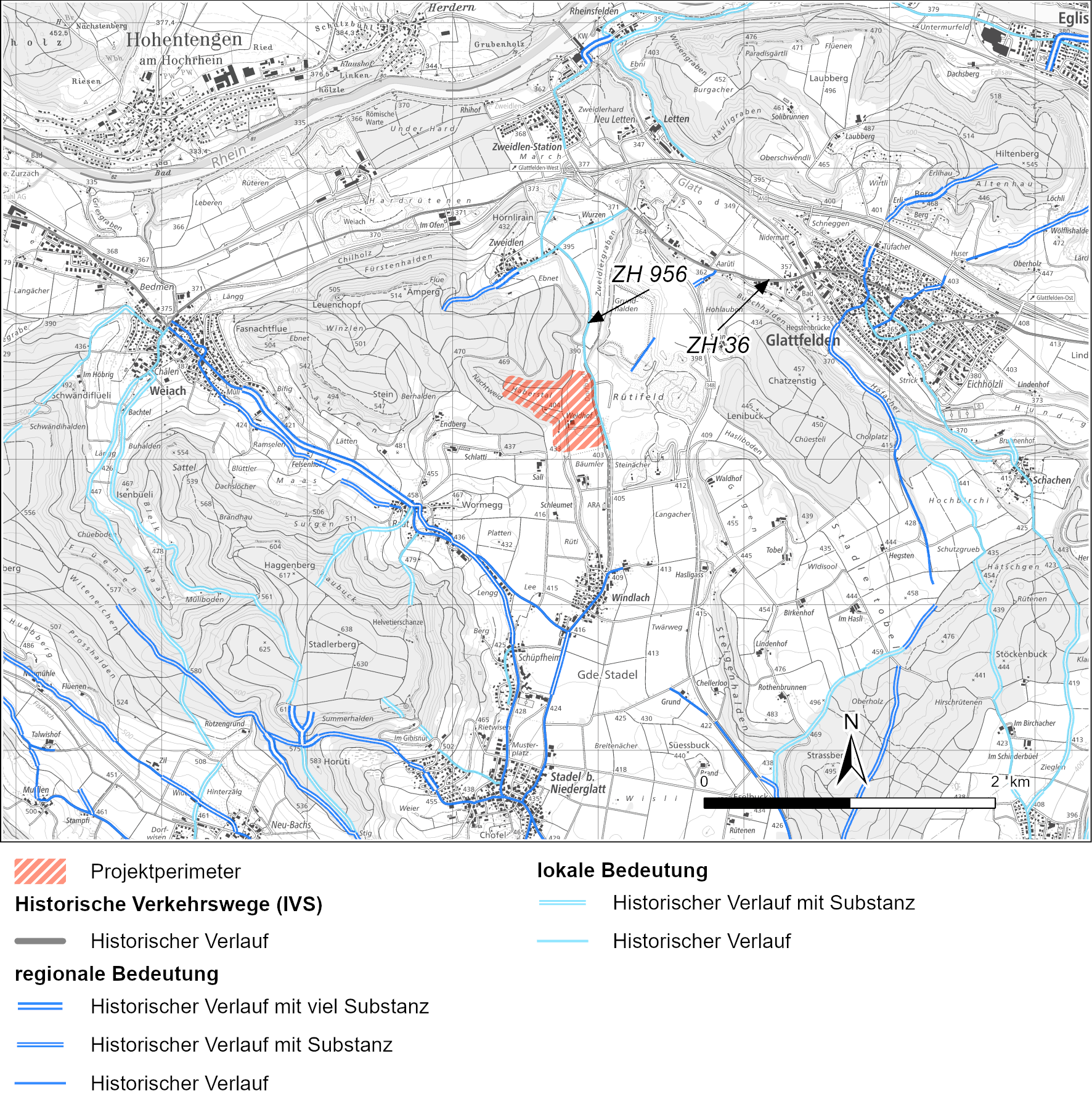

Im Bereich des Projektperimeters und der nach aktuellem Planungsstand im Zusammenhang mit dem gTL befahrenen Strassen (Glattfelder-, Kies-, Quer- und Zweidlenstrasse) nennt das IVS als Zusatzinformation (nicht inventarisiert) folgende Strecken (vgl. Fig. 5‑4):

-

Verkehrsweg von Weiach quer durch die Ebene nach Zweidlen-Station bis nach Glattfelden (Strecke ZH 36): nationale Bedeutung, historischer Verlauf ohne Substanz;

-

Verkehrsweg auf der Zweidlenstrasse östlich des Projektperimeters, von Zweidlen in Richtung Windlach (ZH 956): lokale Bedeutung, historischer Verlauf ohne Substanz

Fig. 5‑4:Ausschnitt aus dem IVS (GIS-ZH 2024)

Auswirkungen

Der Projektperimeter betrifft weder Objekte des Bundesinventars noch regional bedeutende Verkehrswege. In Bezug auf die Zusatzinformationen ist einzig der lokal bedeutende Verkehrsweg auf der Zweidlenstrasse (Objekt Nr. ZH 956) vom Vorhaben betroffen, da der Projektperimeter von der Hauptverkehrsstrasse Nr. 7 (Glattfelderstrasse) via Zweidlenstrasse erschlossen wird (vgl. Fig. 3‑6). Neben den nötigen Anschlüssen an die Zweidlenstrasse können lokale Anpassungen am Strassenquerschnitt für die Schwerverkehrstransporte durch die Nagra zum jetzigen Planungsstand nicht ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 6.3.1). Der potenziell betroffene Wegabschnitt weist aber keine historische Substanz mehr auf. Das Vorhaben steht entsprechend nicht im Konflikt zum Erhaltungsgrundsatz resp. zur Schonungspflicht von geschichtlichen Stätten und Kulturdenkmälern nach Art.3 NHG.

Beurteilung und weiterer Abstimmungsbedarf

Es werden keine Auswirkungen auf die historischen Verkehrswege erwartet. Die Abstimmung mit dem IVS gilt als erbracht. Für die Projektentwicklung ist kein weiterer Abstimmungsbedarf nötig.

Folgende Planungen des Bundes wurden ebenfalls geprüft. Aufgrund ihres fehlenden räumlichen Bezugs zum Vorhaben können raumplanerische Auswirkungen ausgeschlossen werden, weshalb keine vertiefte Prüfung notwendig und keine Abstimmungen erforderlich sind:

-

Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene (SIS)

-

Sachplan Verkehr, Teil Unterirdischer Gütertransport (SUG)

-

Bundesinventar Trockenwiesen und -weiden

-

Konzept für den Gütertransport auf der Schiene

-

Landschaftskonzept (LKS): Die qualitative Beurteilung der Landschaftsthemen erfolgt im UVB (Kap. 5.17 in Nagra 2025c)

Auf den Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) wird im Kapitel 6.6 Bezug genommen.

Das kantonale Raumordnungskonzept (Kanton Zürich 2021) bildet den strategischen Orientierungsrahmen für die Koordination der raumwirksamen Tätigkeiten auf verschiedenen Massstabsebenen. Darin werden die aus gesamtkantonaler Sicht bedeutsamen Leitlinien für die Raumentwicklung ausgeführt. Der Kanton verfolgt eine nachhaltige Raumplanung mit folgenden Zielen:

-

Haushälterische Nutzung des Bodens (Siedlungsentwicklung nach innen)

-

Kurze Wege und emissionsarmer ressourceneffizienter Verkehrsmitteleinsatz

-

Schonung und aktive Förderung der Lebensräume sowie der freien Landschaft

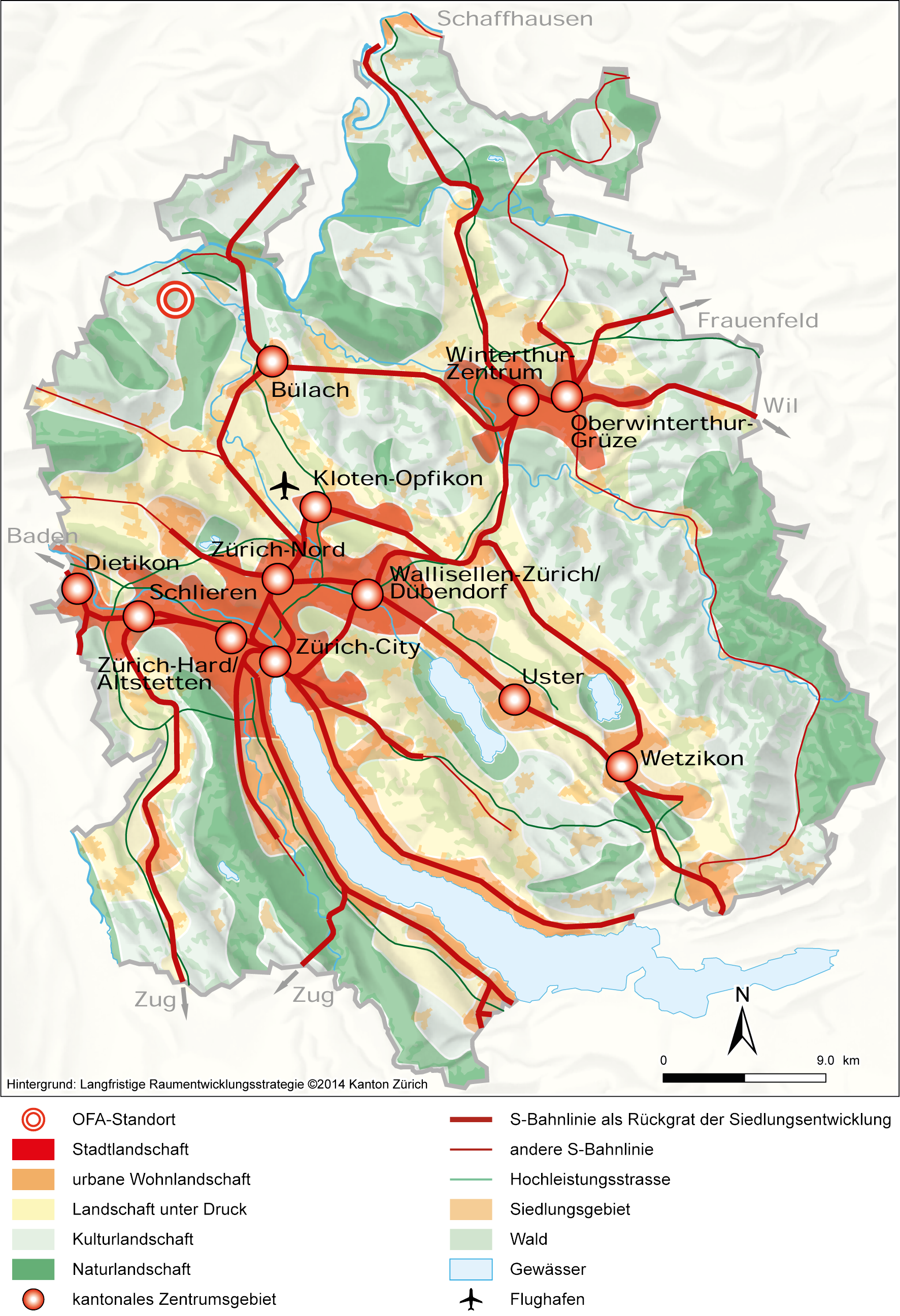

Das Konzept bezeichnet zudem Handlungsräume, welche die Perspektiven sowie die angestrebte Raumordnung grossmassstäblich aufzeigen. Der Projektperimeter liegt im «Handlungsraum Kulturlandschaft» (vgl. Fig. 5‑5). Der Handlungsbedarf besteht unter anderem darin, noch verbliebene unverbaute Landschaftskammern zu erhalten, zusammenhängende Landwirtschafts-, Erholungs- und Naturräume zu sichern und Entwicklungsperspektiven zu konkretisieren.

Fig. 5‑5:Handlungsräume im Kanton Zürich (2021)

Beurteilung

Das Vorhaben ausserhalb von Siedlungsgebiet und bestehenden Bauzonen steht im Konflikt mit dem Grundsatz der Siedlungsentwicklung nach innen bzw. des damit verbundenen Ziels der haushälterischen Nutzung des Bodens. Am Bau und Betrieb der OFA am vorgesehenen Standort im Haberstal besteht jedoch ein überwiegendes öffentliches Interesse und der Standort ist begründet (vgl. Kap. 2 und 4).

Die Anliegen des Kanton Zürichs sind gemäss Art. 44 KEG zu berücksichtigen, soweit dies das Vorhaben nicht unverhältnismässig einschränkt. Die Abstimmung mit den Zielen des Kantons Zürich kann insofern nachgewiesen werden, als dass der Projekt- und Anlagenperimeter – soweit betrieblich, sicherheits- und sicherungstechnisch möglich – geklärt wurde (haushälterischer Umgang mit dem Boden) und Massnahmen zur Eingliederung in die Landschaft ergriffen werden können (vgl. Kap. 3.2.2). Der Kanton verlangt, dass zusammenhängende Siedlungsgebiete mit mindestens 300 Einwohnern, Arbeits- und Ausbildungsplätzen mit einer Haltestelle erschlossen werden (§ 4 Angebotsverordnung) und regionale Arbeitsplatzgebiete mit hoher Nutzungsdichte (mehr als 150 Beschäftigte pro Hektaren) mindestens eine ÖV-Güteklasse B aufweisen müssen (Kantonsrat Zürich 2024). Das Vorhaben fällt mit den erwarteten rund 100 Arbeitsplätzen in der Einlagerungsphase nicht unter diese Bestimmungen. Ein ÖV-Ausbau ist aufgrund der erwarteten, tieferen Anzahl Beschäftigten und insbesondere des teilweise vorgesehenen Schichtbetriebs nicht erforderlich.

Abstimmungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Die haushälterische Nutzung des Bodens soll im Rahmen der weiteren Projektentwicklung weiterhin als eines der übergeordneten Ziele verfolgt und die Verortung und Dimensionierung der Baukörper und Anlagen entsprechend flächensparend erfolgen. Die Möglichkeiten eines Einsatzes von ressourceneffizienten Verkehrsmitteln sind im Rahmen der weiteren Projektentwicklung näher zu prüfen.

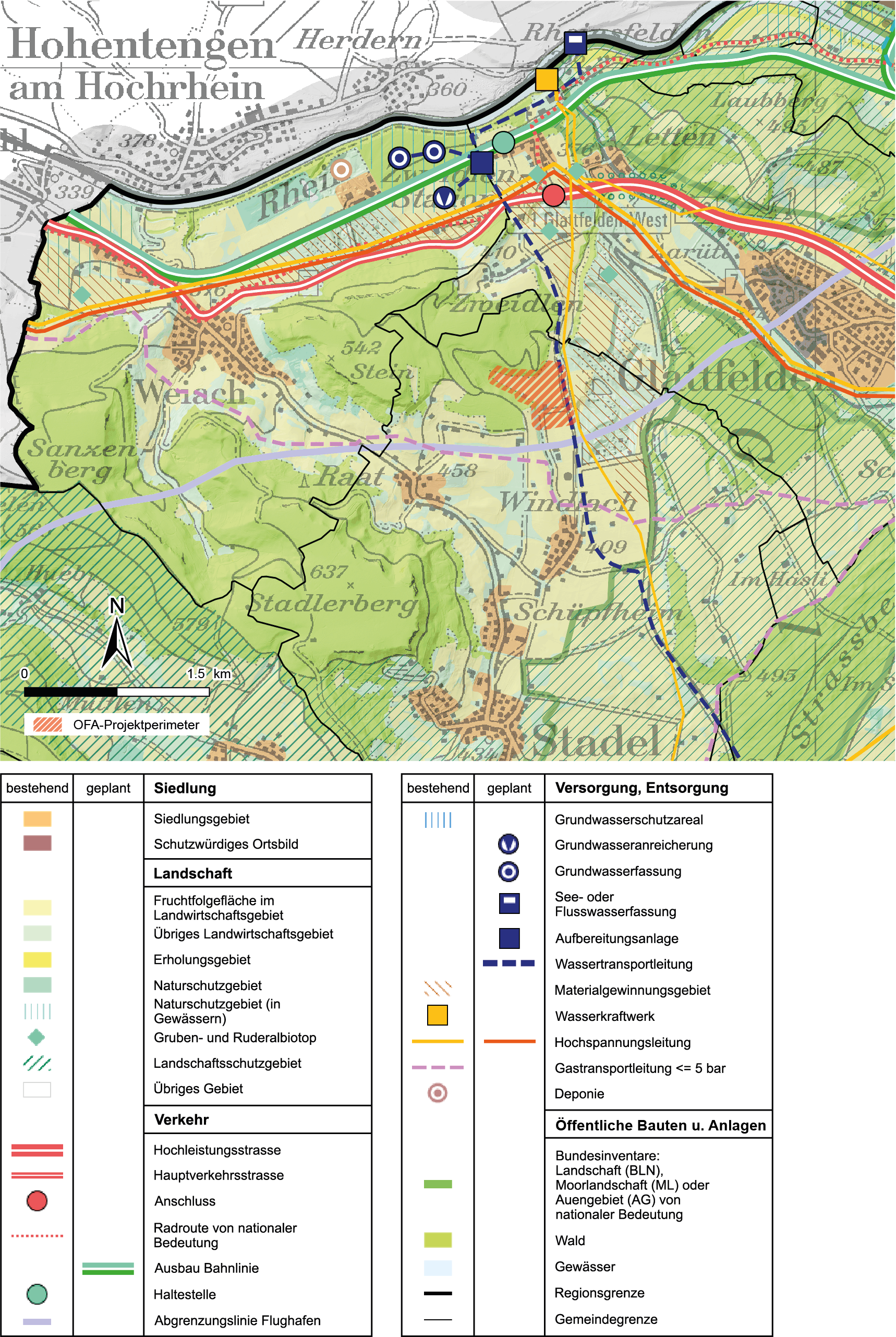

Fig. 5‑6 zeigt einen Ausschnitt aus der Gesamtkarte des kantonalen Richtplanes (Kantonsrat Zürich 2024):

Fig. 5‑6:Ausschnitt aus der Gesamtkarte des kantonalen Richtplans (GIS-ZH 2024)

Der Projektperimeter überlagert die im kantonalen Richtplan festgelegten FFF im Landwirtschaftsgebiet (siehe Kap. 6.6) sowie eine geplante Wassertransportleitung (siehe Kap. 5.2.2.1). In der Nähe des Perimeters sind zudem folgende Inhalte festgelegt:

Ist-Zustand

Die geplante Wassertransportleitung steht im Zusammenhang mit dem Grundwasserschutzareal «Weiacher Hard» (in Kraft gesetzt am 11.03.2013). Das Grundwasser soll dort künftig mit Rheinwasser angereichert, über neue Horizontalfilterbrunnen gefördert und anschliessend via die neue Transportleitung in die umliegenden Siedlungsgebiete verteilt werden. Zurzeit ist kein konkretes Umsetzungsprojekt in Planung.

Auswirkungen

Die genaue Lage, d.h. genauer als in der Richtplankarte, und der ungefähre Realisierungshorizont der neuen Leitung sind nicht bekannt.

Beurteilung

Es wird davon ausgegangen, dass die beiden Vorhaben gTL und Wassertransportleitung räumlich und zeitlich aufeinander abgestimmt realisiert werden können.

Abstimmungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Die Vorhaben der Nagra und des Kantons müssen im Rahmen der weiteren Planung aufeinander abgestimmt werden. Es wird angenommen, dass eine grosse Wassertransportleitung innerhalb des Strassenperimeters realisiert wird. Es muss sichergestellt werden, dass der Zugang zur OFA über die Zweidlenstrasse auch bei einer Realisierung der Wassertransportleitung jederzeit gewährleistet ist. Eine Anpassung des Richtplans ist nicht angezeigt.

Ist-Zustand

Für die Materialgewinnungsgebiete in der Geländekammer Windlacherfeld / Weiach (vgl. Fig. 5‑6) hat der Kanton ein Gesamtkonzept als Grundlage für die kantonale Nutzungsplanung erstellt. Daraus geht hervor, dass am Standort Rütifeld über 80 % der Fläche abgebaut ist und künftig die Auffüllung mit sauberem Aushub sowie die Rekultivierung im Vordergrund stehen. Aus den Unterlagen zum kantonalen Gestaltungsplan «Rütifeld» geht weiter hervor, dass der Kiesabbau noch bis ca. 2025 erfolgt. Anschliessend ist bis 2044 die Auffüllung und Endgestaltung des Materialgewinnungsgebiets vorgesehen (suisseplan Ingenieure AG 2018).

Aus dem kantonalen Gestaltungsplan «Südgrube Weiach» (ARE Kanton ZH 2016) geht hervor, dass der Kiesabbau Rüteren (Südgrube) noch bis ca. 2030/31 erfolgt. Parallel dazu und anschliessend wird das Materialgewinnungsgebiet bis ca. 2043 aufgefüllt. Die Endgestaltung soll bis 2047 abgeschlossen sein.

Auswirkungen

Der Projektperimeter überlagert die Perimeter der Materialgewinnungsgebiete nicht. Das Vorhaben gTL hat keine räumlichen Auswirkungen auf den Kiesabbau. Der Abbau wird voraussichtlich abgeschlossen sein, bevor die Ausführungsarbeiten des gTL in Angriff genommen werden.

Beurteilung, Abstimmungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Die Vorhaben des Kiesabbaus und des gTL können räumlich und zeitlich unabhängig realisiert werden. Die Abstimmung betreffend Ausbau zur Ausnahmetransportroute für den Schwerverkehr wird in Kap. 6.3.1 und die Abstimmung bezüglich Rekultivierung in Kap. 6.4 beschrieben. Es besteht kein weiterer räumlicher Abstimmungsbedarf.

Mit der Bezeichnung des Siedlungsgebiets wird der Flächenbedarf für die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft an geeignete, mit dem Verkehr gut erschlossene Lagen und unter geringstmöglicher Bodenbeanspruchung langfristig sichergestellt. Das Siedlungsgebiet ist in der Richtplankarte abschliessend festgelegt. Der Kanton muss sicherstellen, dass die Vorgaben des Bundes zur gesamtkantonalen Dimensionierung der Bauzonen eingehalten werden.

Das Bundesrecht setzt für die Ausscheidung neuer Arbeitszonen eine Arbeitszonenbewirtschaftung voraus. Den rechtlichen Rahmen hierfür bilden Art. 15 und 15a RPG, wonach zunächst die bestehenden Reserven zu nutzen sind, bevor Einzonungen erfolgen können.

Ist-Zustand

Das Siedlungsgebiet im Kanton Zürich umfasst rund 30'000 ha. Der Projektperimeter (23.7 ha) resp. der Anlagenperimeter (13.1 ha) liegen vollständig ausserhalb des Siedlungsgebiets gemäss kantonalem Richtplan und ausserhalb von bestehenden Arbeitszonen.

Abstimmungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Mit der Teilrevision 2024 des kantonalen Richtplans beabsichtigt der Kanton Zürich, die Inhalte zum gTL zu aktualisieren. In den Richtplankarten und im Richtplantext sollen der beantragte Standort der OFA sowie der vorläufige Schutzbereich gemäss RBG abgebildet werden.

Die kantonalen Vorgaben und Grundsätze betreffend Siedlungsgebiet und Arbeitszonenbewirtschaftung sind für die vorliegende Bundesplanung nicht entscheidend, da für die Realisierung der OFA gemäss Art. 49 Abs. 3 KEG keine kantonalen Bewilligungen, Verfahren oder Pläne resp. neue Zonen nach Art. 15 oder 18 RPG nötig sind. Im Umkehrschluss wird für ein gTL am Standort NL als Bundesplanung auch kein Siedlungsgebiet beansprucht, welches für kommunale und kantonale Entwicklungen vorgesehen ist. Das Vorhaben betrifft die kantonale Planung des Siedlungsgebiets deshalb nicht. Es besteht kein weiterer Abstimmungsbedarf.

Die Abstimmung mit den kantonalen Gestaltungsplänen zum Kiesabbau wurde in Kap. 5.2.2.2 ausgeführt.

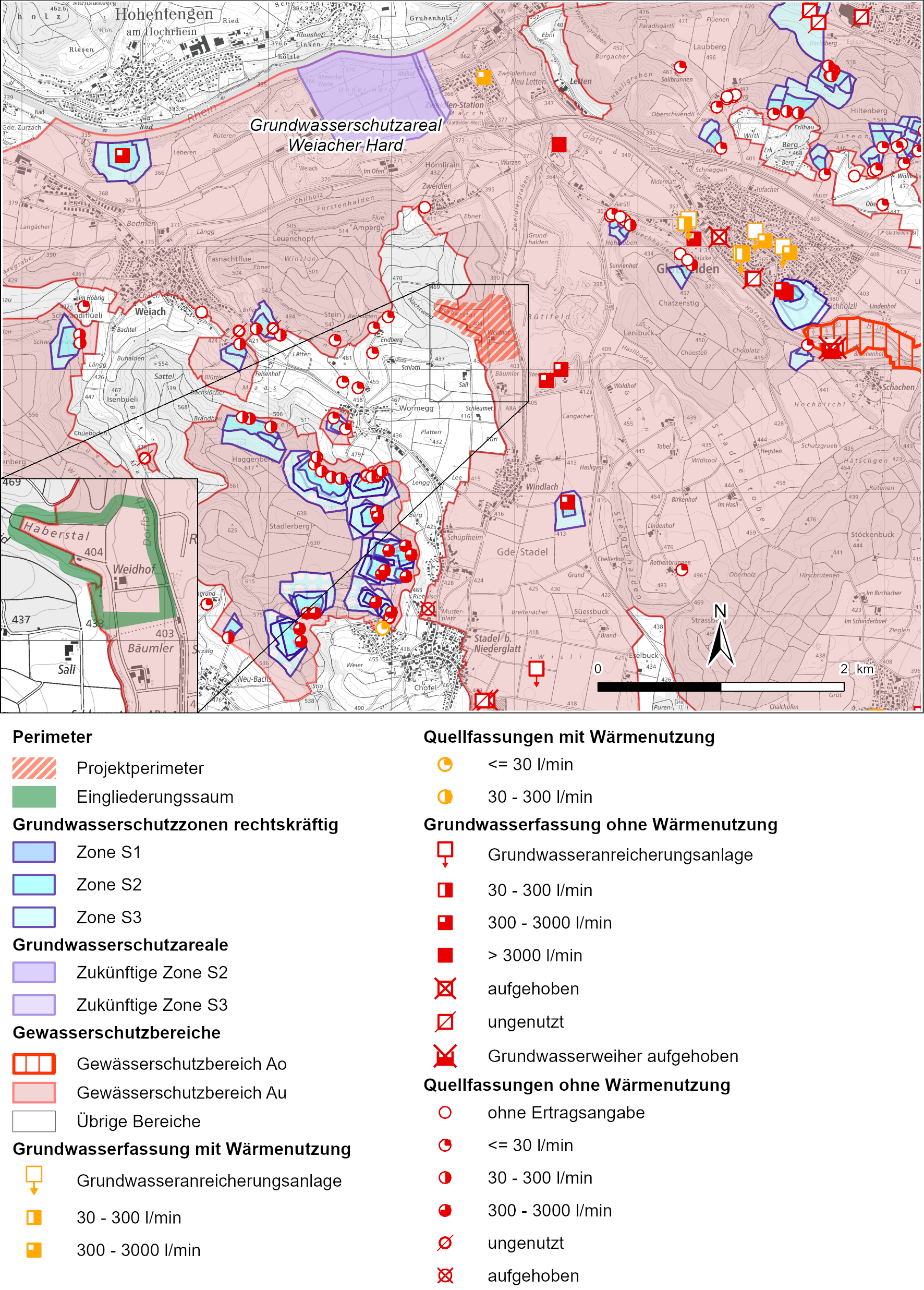

In der Nähe des Projektperimeters sind die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Elemente des planerischen Gewässerschutzes (vgl. Fig. 5‑7) vorhanden.

Fig. 5‑7:Auszug aus der Gewässerschutzkarte des Kantons Zürich (GIS-ZH 2024)

Ist-Zustand

Gemäss Gewässerschutzkarte des Kantons Zürich (GIS-ZH 2024) befindet sich der gesamte Anlagenperimeter sowie der grösste Teil des Eingliederungssaums innerhalb des Gewässerschutzbereichs Au (vgl. Fig. 5‑7). Der Gewässerschutzbereich Au umfasst die nutzbaren unterirdischen Gewässer sowie die zu ihrem Schutz notwendigen Randgebiete (Anhang 4, Ziff. 111 Abs. 1 GSchV). Es dürfen keine Anlagen erstellt werden, die eine besondere Gefahr für Gewässer darstellen (z.B. Tankanlagen) oder unter dem mittleren Grundwasserspiegel liegen (Anhang 4 GSchV).

Der mittlere Grundwasserspiegel im Dorfbachtal liegt gemäss Grundwasserkarte des Kantons Zürich (GIS-ZH 2024) auf rund 362 m ü.M. (im Süden des Projektperimeters) resp. 358 m ü.M (im Norden des Projektperimeters). Erste Messungen weisen darauf hin, dass der Grundwasserspiegel rund 10 m höher liegt als in der Grundwasserkarte vermerkt und die Grundwassermächtigkeit gering ist (vgl. Kap. 5.6 in Nagra 2025c). Im Rahmen der künftigen geologisch-hydrogeologischen Untersuchungen werden die Grundwassermächtigkeit und -stände vertieft untersucht.

Auswirkungen

Das Vorhaben tangiert den Gewässerschutzbereich Au. Im Anlagenperimeter sind Hochbauten und Zugangsbauwerke vorgesehen (Kap. 3.2.1). Die Zugangsbauwerke (mehrere senkrechte Schachtbauwerke, eventuell eine Rampe) reichen von der Oberfläche bis auf die Lagerebene und queren dabei diverse geologische Schichten. Die Anzahl und Lage der Zugänge und die Gründungstiefe der übrigen Bauten (z.B. Bereitstellungshallen) werden im weiteren Bewilligungsverfahren gemäss KEG festgelegt.

Beurteilung

Das Standortauswahlverfahren gemäss SGT hat ergeben, dass die OFA am Standort Haberstal festzulegen ist (vgl. Kap. 2 und 4) Eine Lage ausserhalb des Gewässerschutzbereichs Au ist an diesem Standort nicht möglich. Die OFA mit ihren Bauten und Anlagen stellt keine besondere Gefahr im Sinne des Gewässerschutzrechts dar (BFE 2019, AdK 2020). Das geplante Vorhaben ist räumlich mit dem Gewässerschutz vereinbar. Die Umweltverträglichkeit wird im UVB (vgl. Kap. 5.6 in Nagra 2025c) beurteilt.

Abstimmungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Das Bauprojekt ist bezüglich Einhaltung der Gewässerschutzbestimmungen zu prüfen. Mit geeigneten Massnahmen ist sicherzustellen, dass die Vorgaben bezüglich Einbaus unter den mittleren Grundwasserspiegel und Erhaltung der Durchflusskapazität im Grundwasser eingehalten werden. Die entsprechenden Nachweise werden mit dem UVB 2. Stufe erbracht.

Mit dem Ausscheiden von Grundwasserschutzarealen durch die Kantone wird der Schutz des Grundwassers in unverbauten, hydrogeologisch geeigneten Gebieten im Hinblick auf eine künftige Grundwasserbewirtschaftung (Trinkwassernutzung oder Anreicherung) vorsorglich und planerisch sichergestellt. Sie sollen die Wasserversorgung bei wachsender Bevölkerung und fortschreitendem Klimawandel auch in Zukunft sicherstellen. In diesen Arealen dürfen keine Bauten und Anlagen erstellt werden, welche die künftige Bewirtschaftung beeinträchtigen können. Dazu gehören unter anderem Materialabbaustellen (BUWAL 2004).

Ist-Zustand

Das nächstgelegene, rechtkräftig ausgeschiedene Grundwasserschutzareal befindet sich im Gebiet «Weiacher Hard» in der Gemeinde Weiach (vgl. Fig. 5‑7).

Auswirkungen

Das Grundwasserschutzareal befindet sich rund 1.3 km nordwestlich des Projektperimeters. Das Vorhaben hat keine räumlichen Auswirkungen auf das Grundwasserschutzareal.

Abstimmungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Weder das Grundwasserschutzareal noch die zukünftigen Grundwasserschutzzonen werden mit der vorliegenden Planung tangiert. Es besteht kein weiterer Abstimmungsbedarf.

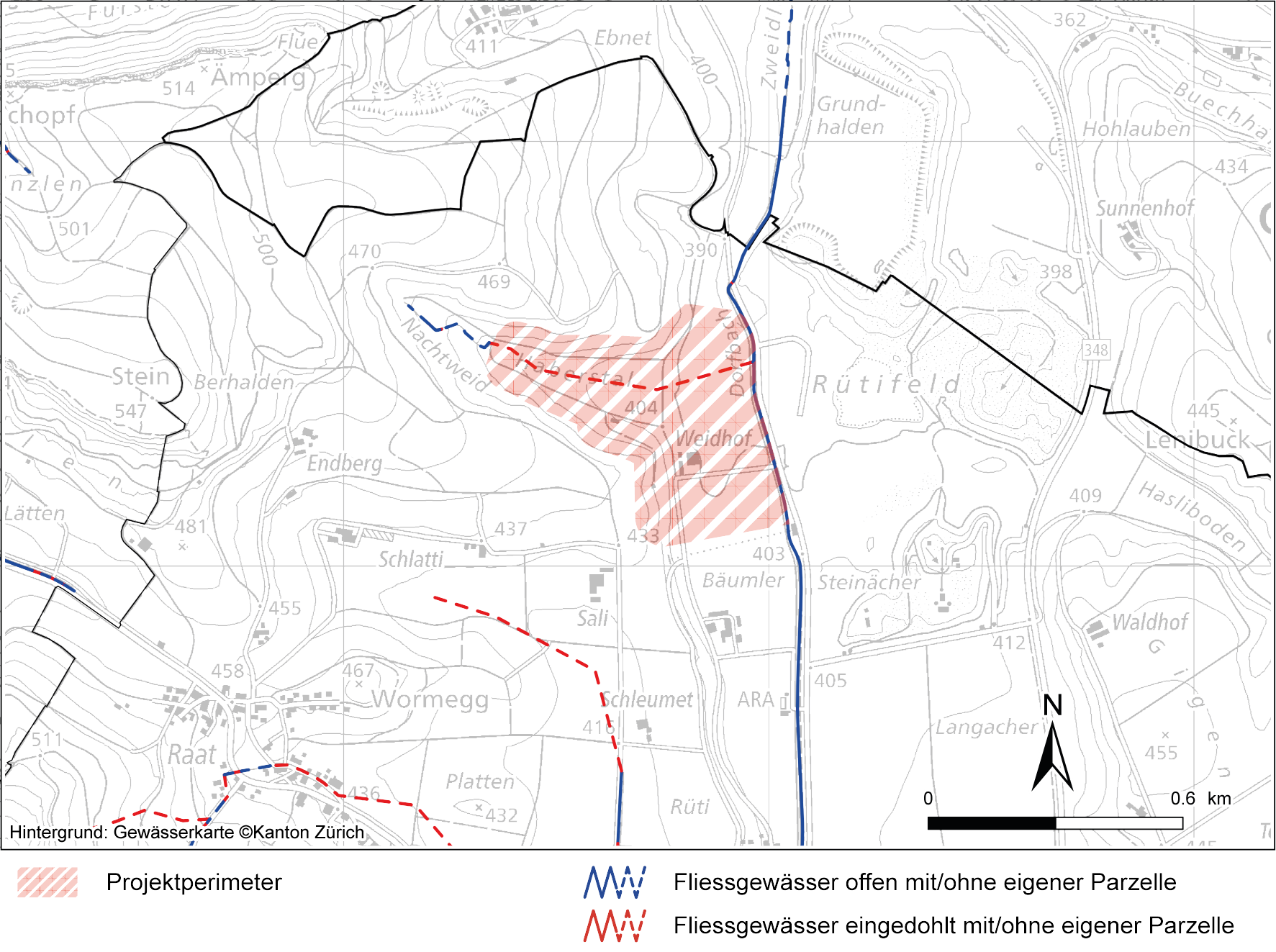

Das Gewässerschutzgesetz verpflichtet die Kantone, den Raumbedarf von oberirdischen Gewässern zu sichern (Art. 36a GSchG). Der Gewässerraum steht dem Gewässer zur Verfügung, er gewährleistet unter anderem den Hochwasserschutz, dient dem Unterhalt der Gewässer oder als Erholungsraum für die Bevölkerung. Im Gewässerraum gilt grundsätzlich ein Bauverbot. Fliessgewässer dürfen nach Art. 38 Abs. 1 GSchG grundsätzlich nicht überdeckt oder eingedolt werden. Bei Eingriffen in eingedolte Gewässer müssen diese wo immer möglich offengelegt und mit einer naturnahen Gestaltung geführt werden (Art. 38 Abs. 1 GSchG).

Ist-Zustand

Im Bereich des Projektperimeters befindet sich der Haberstalgraben (Gewässer Nr. 6002), welcher teilweise offen als kleines Gerinne, jedoch grösstenteils eingedolt unter den Landwirtschaftsflächen durch den Haberstal fliesst (vgl. Fig. 5‑8 und Kap 5.7 in Nagra 2025c).

Entlang der östlichen Grenze des Projektperimeters verläuft im Eingliederungssaum der Dorfbach (Gewässer Nr. 6001), welcher von Windlach in Richtung Norden fliesst.

Fig. 5‑8:Auszug aus der kantonalen Gewässerraumkarte (GIS-ZH 2024)

Im Kanton Zürich sind die Gemeinden nur für die Ausscheidung des Gewässerraums von kleinen Gewässern im Siedlungsgebiet zuständig. Für alle übrigen Gewässer, wie auch für den Haberstalgraben und den Dorfbach, ist der Kanton zuständig. Der Kanton hat die Gewässerräume beider Gewässer planerisch noch nicht festgelegt. Bis zur Festlegung des Gewässerraums gelten für den Abstand der Bauten und Anlagen zum Gewässer daher die Übergangsbestimmungen der Gewässerschutzverordnung (Art. 41a GSchV in Verbindung mit den Übergangsbestimmungen der Änderung vom 4. Mai 2011). Gemäss den zur Verfügung stehenden, kantonalen Grundlagen zur Breite der Gewässersohle gilt danach:

Tab. 5‑1:Übergangsrechtliche Uferstreifen Dorfbach und Haberstalgraben

|

Dorfbach |

Haberstalgraben | |

|---|---|---|

|

Breite Gewässersohle (GIS-ZH 2024) |

1.2 m |

0.5 m |

|

Übergangsrechtlicher Uferstreifen (beidseitig)13 |

9.2 m |

8.5 m |

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Abstände nach planerischer Umsetzung der Gewässerräume deutlich kleiner werden.

Auswirkungen

Haberstalgraben

Der Projektperimeter überlagert den Haberstalgraben (vgl. Fig. 5‑8). Aus der Topografie, Breite und Lage des Taleinschnitts Haberstal ergeben sich Anforderungen, für den Fall, dass dort zukünftig ein Zugang nach untertag errichtet werden soll, wie es in der exemplarischen Umsetzung vorgesehen ist. Die geringe Breite des Haberstals schränkt die Möglichkeiten zur Bebauung und Nutzung ein. Aus betrieblicher Sicht muss sichergestellt werden, dass der Zugang nach untertag und das Areal flexibel nutzbar und der Haberstalgraben überflutungssicher ausgestaltet werden kann. Eingriffe in den Verlauf des Gewässers sind nach heutigem Stand der Planung unausweichlich. Es muss davon ausgegangen werden, dass Sicherheitsvorgaben für nukleare Anlagen keine offene Gewässerführung zulassen und und eine Verlegung bedingen (vgl. Anhang D in Nagra 2024a). Der Haberstalgraben fliesst heute als kleines offenes Gerinne im Wald und wird eingedolt über den zukünftigen Anlagenperimeter dem Dorfbach zugeführt. Für die Sicherheit des Anlagenperimeters wird der Haberstalgraben in der exemplarischen Umsetzung ausserhalb des Sicherungsperimeters gefasst (vgl. Anhang D in Nagra 2024a) und in einem dafür dimensionierten Rohr kontrolliert um den Anlagenperimeter (bspw. entlang des Waldwegs) zum «Dorfbach» geleitet. Die Umsetzung dieser oder alternativer Massnahmen mit derselben Wirkung ermöglicht die sichere Anordnung eines Zugangs zur Untertageanlage im Haberstal.

Mit der weiteren Projektentwicklung ist zu prüfen, ob bzw. inwieweit eine Offenlegung/Teiloffenlegung im nördlichen Eingliederungssaum mit den Sicherheitsbestimmungen vereinbar ist. Ein Variantenstudium im Rahmen der Erarbeitung des Baugesuchs (UVB 2. Stufe) muss die genaue Ausgestaltung klären. Eine Interessensabwägung hat im BAR 2. Stufe zu erfolgen.

Dorfbach

Der Eingliederungssaum überlagert den nach den Übergangsbestimmungen geltende Gewässerraum des Dorfbachs (vgl. Fig. 5‑8). Die Lage der baulichen Massnahmen ist jedoch noch nicht festgelegt. Infolge der vorgesehenen Zufahrten ab der Zweidlenstrasse (vgl. Kap. 6.3.1) ergeben sich zudem Gewässerüberdeckungen über den Dorfbach sowie ggf. Eingriffe in das Gewässer durch bauliche Fundationsmassnahmen (vgl. Kap 5.7 in Nagra 2025c).

Der Eingliederungssaum bleibt voraussichtlich, abgesehen von den notwendigen Arealzufahrten, frei von permanenten Bauten und Anlagen.

Beurteilung

Falls eine offene Wasserführung aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich ist, werden die vorgesehenen Bauten und Anlagen grundsätzlich als bewilligungsfähig erachtet14.

Für die vorgesehenen Brücken über den Dorfbach zwecks Zufahrt ab der Zweidlenstrasse wird eine Ausnahmebewilligung nach (Art. 41c Abs. 1 GSchV) nötig sein. Da die Verkehrsübergänge als standortgebundene Infrastrukturen beurteilt werden, werden die Brücken als bewilligungsfähig erachtet.

Abstimmungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Dem Baugesuch ist eine sicherheits-gerichtete Anordnung und Auslegung der OFA zu Grunde zu legen, welche vom ENSI hinsichtlich der Einhaltung von radiologischen Schutzzielen beurteilt wird. Inwieweit diese eine Offen- resp. Teiloffenlegung des Haberstalgraben im nördlichen Eingliederungsaum zulässt, kann erst dann beurteilt werden.

Mit dem Baugesuch sind die erforderlichen Nachweise für die Eingriffe in den Dorfbach zu erbringen. Für die Erschliessung und die Arealzufahrten sind die Nutzung des bestehenden Strassennetzes (Zweidlenstrasse) und eine Gewässerüberdeckung durch die vorgesehenen Brücken Zufahrten durch Siedlungsgebiet (Nebenstrasse) vorzuziehen.

Im UVB 2. Stufe wird die Umweltverträglichkeit der projektbezogenen Eingriffe in die Gewässer beurteilt und nötige Massnahmen für Ersatz (Ufergehölze) resp. Kompensation (Renaturierung) definiert.

Bei Fliessgewässern mit einer Gerinnesohle bis 12 m Breite gilt ein übergangsrechtlicher Uferstreifen von beidseitig 8 m plus Breite der Gerinnesohle (GSchV i.V. mit Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 4. Mai 2011). ↩

Für den allfälligen Ersatz der bestehenden Eindolung des Haberstalgrabens wäre eine Ausnahmebewilligung nach (Art. 41c Abs. 1 GSchV) nötig. ↩

Das kantonale Inventar der Landschaftsschutzobjekte bezeichnet landschaftlich besonders schöne und charakteristische Zürcher Landschaften von überkommunaler Bedeutung. Durch die Aufnahme in das Inventar wird bezüglich dieser Landschaften eine Schutzvermutung dokumentiert, die aufgenommenen Objekte stehen aber noch nicht unter Schutz. Mit dem Inventar wird das kantonale Interesse bezeichnet, wertvolle Landschaften bestmöglich zu schonen.

Der Projektperimeter überlagert die Kulturerbelandschaft «Ämperg» (Objekt Nr. 6005, vgl. Fig. 5‑9). Allgemeines Schutzziel der Kulturlandschaft «Ämperg» ist der Erhalt der oberirdisch sichtbaren Kulturrelikte sowie der prägenden Elemente des Objekts. Die spezifischen Schutzziele sind der Erhalt anthropogener landschaftsprägender Elemente (z.B. Ackerterrassen, Grenzgräben oder Weiherlandschaften), der Erhalt vom Menschen geschaffenen, kulturgeschichtlichen Elemente sowie der Erhalt von historischen Abbau- und Bergbauspuren im Areal Steinbruch / Zweidlerhöli (ARE Kanton ZH 2019).

Fig. 5‑9:Auszug aus dem Kantonalen Inventar der Landschaftsschutzobjekte (GIS-ZH 2024) mit der Kulturerbelandschaft (KEL) Ämperg

Ist-Zustand

Im Objektblatt zur Kulturerbelandschaft «Ämperg» wird insbesondere auf die grosse Zahl von Nutzungsspuren aus vergangenen Zeiten sowie deren Qualität hingewiesen. Weiter benennt es die gute Erholungseignung durch zahlreiche Wege und mehrere Wanderwege und Aussichtspunkte, die durch zahlreiche oberirdisch erhaltene Kulturrelikte im Gelände (v.a. in der vegetationslosen Zeitperiode) gut sichtbar sind und problemlos erwandert werden können (ARE Kanton ZH 2019). Es bestehen Kenntnisse, wonach ausserhalb des Anlagenperimeters im Gebiet oberhalb des Haberstals unter anderem grabenartige Abgrabungen (vermutlich Klein-Abbau-Spuren) vorhanden sind. Anlässlich der durchgeführten Begehungen wurden im Eingliederungssaum zudem eine Brunnenanlage und in der näheren Umgebung ein Eingangsbereich (ev. eines unterirdischen Sandsteinbergwerks) bemerkt.

Auswirkungen

Der Projektperimeter überlagert das kantonale Landschaftsschutzobjekt mit dem Eingliederungssaum am Rand (Fig. 5‑9). In diesem Bereich ist eine Freihaltung des Waldes vorgesehen (vgl. Kap. 3.2.2). Der Freihaltestreifen hat in der geplanten Ausgestaltung keine Auswirkungen auf allfällig erhaltenswerte Nutzungsspuren.

Beurteilung

Das Vorhaben mit randlicher Überlagerung der Kulturerbelandschaft «Ämperg» schmälert deren besonderen Wert nicht. Das Interesse an der Sicherung des Anlagenperimeters überwiegt die Interessen am Erhalt einzelner Nutzungsspuren in der Kulturerbelandschaft, sofern solche betroffen werden.

Abstimmungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Die Auswirkungen der konkreten Gestaltungsmassnahmen im Eingliederungssaum auf allfällige Kulturrelikte, wie die heute vorhandene Brunnenanlage und allfällige weitere Objekt im Eingliederungssaum, müssen in den weiteren Projektphasen beurteilt werden. Die Schutzziele der Kulturerbelandschaft sind zu berücksichtigen, soweit dadurch das Projekt nicht unverhältnismässig einschränkt wird.

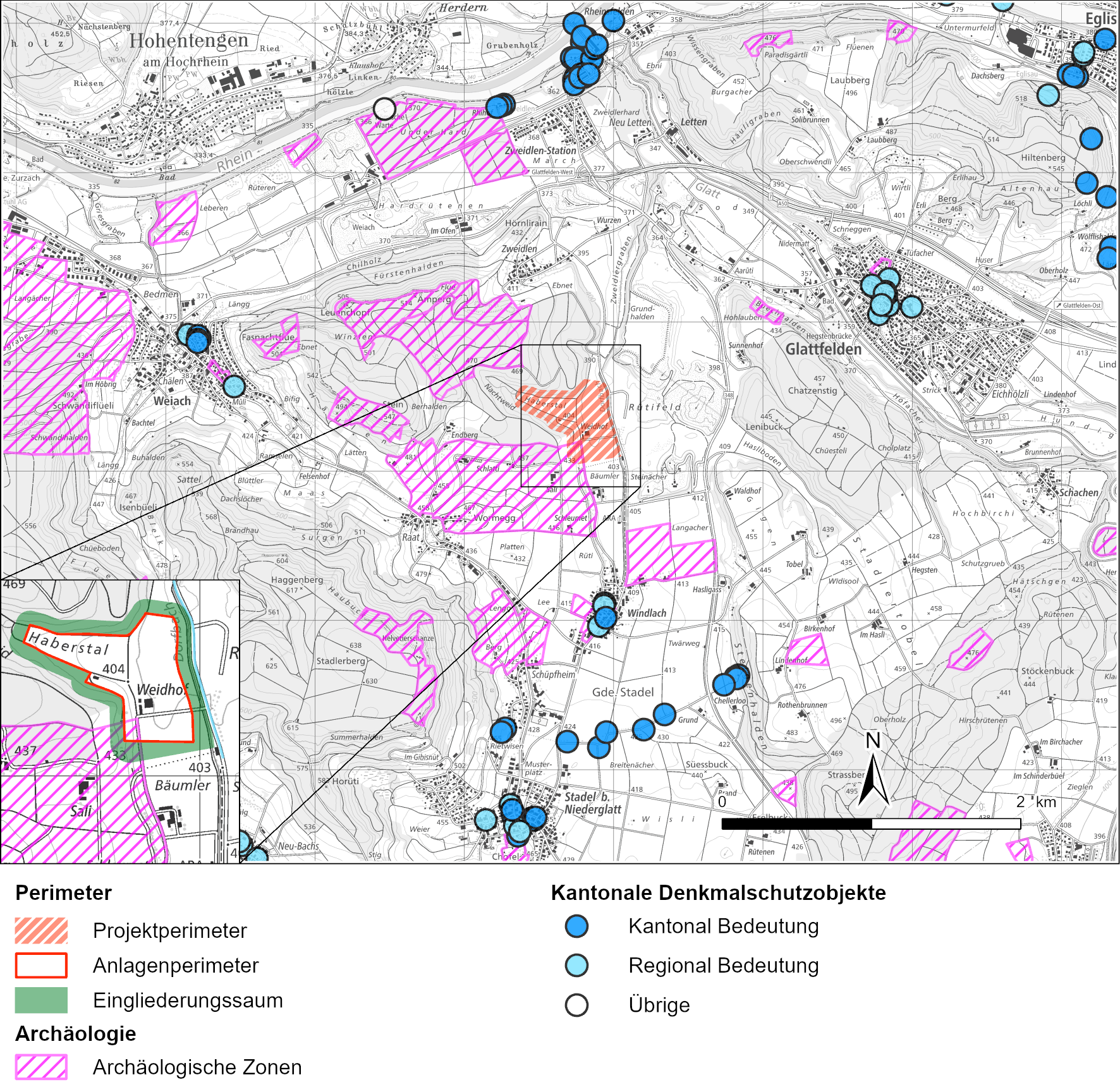

Fig. 5‑10 zeigt einen Auszug aus dem Verzeichnis der archäologischen Zonen sowie der Denkmalschutzobjekte von überkommunaler Bedeutung (GIS-ZH 2024).

Fig. 5‑10:Auszug aus dem Verzeichnis der archäologischen Zonen (GIS-ZH 2024)

Im Projektperimeter befinden sich keine Denkmalschutzobjekte von überkommunaler Bedeutung. In der Nachbarschaft des Projektperimeters liegt die archäologische Zone Stadel (Zone Nr. 13.0).

Ist-Zustand

In der archäologischen Zone Stadel wurden beim Bau der Gashochdruckleitung der Erdgas Ostschweiz AG (EGO), welche quer durch die Zone verläuft, Kulturschichten sowie Tonscherben aus der Bronzezeit angetroffen.

Auswirkungen

Der Projektperimeter tangiert im Südwesten am Rand rund 3’500 m2 der archäologischen Zone (vgl. Fig. 5‑10). Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei den vorgesehenen Bodeneingriffen weitere archäologische Funde und Befunde angetroffen werden.

Beurteilung

Eine Verzögerung bei der Realisierung des Projektperimeters und baulichen Massnahmen im Anlagenperimeter zur Bergung und Dokumentation allfälliger Funde und Befunde kann nicht ausgeschlossen werden.

Abstimmungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Ein Eingriff in die resp. eine räumliche Überlagerung der archäologischen Zone soll mit der Konkretisierung des Vorhabens möglichst vermieden werden. Mit den Arbeiten für das Baugesuch sind Massnahmen zur Vorabklärung (Sondierungen) sowie Vorsichtsmassnahmen zum Schutz möglicher Fundstellen möglichst frühzeitig mit der Kantonsarchäologie Zürich zu bestimmen (Kap. 5.18 in Nagra 2025c).

Folgende Planungen des Kanton Zürich wurden ebenfalls geprüft. Aufgrund ihres fehlenden räumlichen Bezugs zum Vorhaben der Nagra können raumplanerische Auswirkungen ausgeschlossen werden, weshalb keine vertiefte Prüfung notwendig und keine Abstimmungen erforderlich sind:

Inventar der schutzwürdigen Ortsbilder von überkommunaler Bedeutung

Geologisch-geomorphologisches Inventar

Kantonales Gesamtverkehrskonzept (GVK)

Raumordnungskonzept für die Kantone im Metropolitanraum Zürich Metro-ROK

Das Regionale Raumordnungskonzept enthält ein Bild der angestrebten künftigen Raumordnung (vgl. Fig. 5‑11). Es dient als strategischer Rahmen für die raumwirksamen Tätigkeiten der Planungsgruppe Zürcher Unterland (PZU) und legt Leitsätze für die räumliche Entwicklung (Zielzustand 2030) fest (2012).

Fig. 5‑11:Regionales Raumordnungskonzept Zürcher Unterland, Plan (PZU 2012)

Der Projektperimeter überlagert den Konzeptinhalt «Landschaft im Umbruch». Dieser stellt die Kieskammern des Kantons Zürich dar. Die Region setzt sich zum Ziel, die Eingriffe in die Landschaft durch die langfristige Planung auf das Minimum zu beschränken und nicht mehr für den Kiesabbau genutzte Flächen wieder für die Landwirtschaft oder die Natur zu nutzen (PZU 2012).

Ist-Zustand

Der Kiesabbau und die Wiederauffüllung im Zürcher Unterland schaffen eine sogenannten «Landschaft im Umbruch».

Auswirkungen

Der Projektperimeter liegt in einem bereits temporär beeinträchtigten Landschaftsraum (Landschaft im Umbruch) und somit ausserhalb von Landschaften mit Priorität Natur, Erholung oder Landwirtschaft gemäss regionalem Raumordnungskonzept.

Beurteilung

Die Festlegung des Projektperimeters am Standort Haberstal ist mit dem Raumordnungskonzept der Region vereinbar. Die OFA unterbricht die zeitliche Umsetzung des regionalen Ziels, d.h. die Landschaft im Umbruch wieder für die Landwirtschaft oder die Natur zu nutzen. Mit dem vorgeschlagenen Projektperimeter werden Eingriffe in die Landschaft aber auf das erforderliche Mass beschränkt. Im Projektperimeter können die Bauten und Anlagen unter Berücksichtigung betrieblicher, sicherungs- und sicherheitstechnischen Anforderungen flächensparend angeordnet und in die Landschaft eingebettet werden. Der Eingliederungssaum bietet u.a. Raum für Gestaltungsmassnahmen zur Landschaftseingliederung.

Abstimmungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Mit der weiteren Projektentwicklung und Eingabe des Baugesuchs ist sicherzustellen, dass der Eingriff in die Landschaft mittels Gestaltungs- und Eingliederungsmassnahmen auf das erforderliche Mass beschränkt wird.

Fig. 5‑12 zeigt einen Ausschnitt aus dem Regionalen Richtplan Unterland (GIS-ZH 2024).

Fig. 5‑12:Ausschnitt aus dem Regionalen Richtplan Unterland (GIS-ZH 2024)15

In der regionalen Richtplankarte sind auch Inhalte des kantonalen Richtplans abgebildet. In der Legende in Fig. 5‑13 wird der Übersichtlichkeit halber nicht zwischen kantonalen und regionalen Inhalten unterschieden. Die Unterscheidung ist bei Bedarf auf der Online-Karte im GIS-Browser des Kantons Zürich ersichtlich. ↩

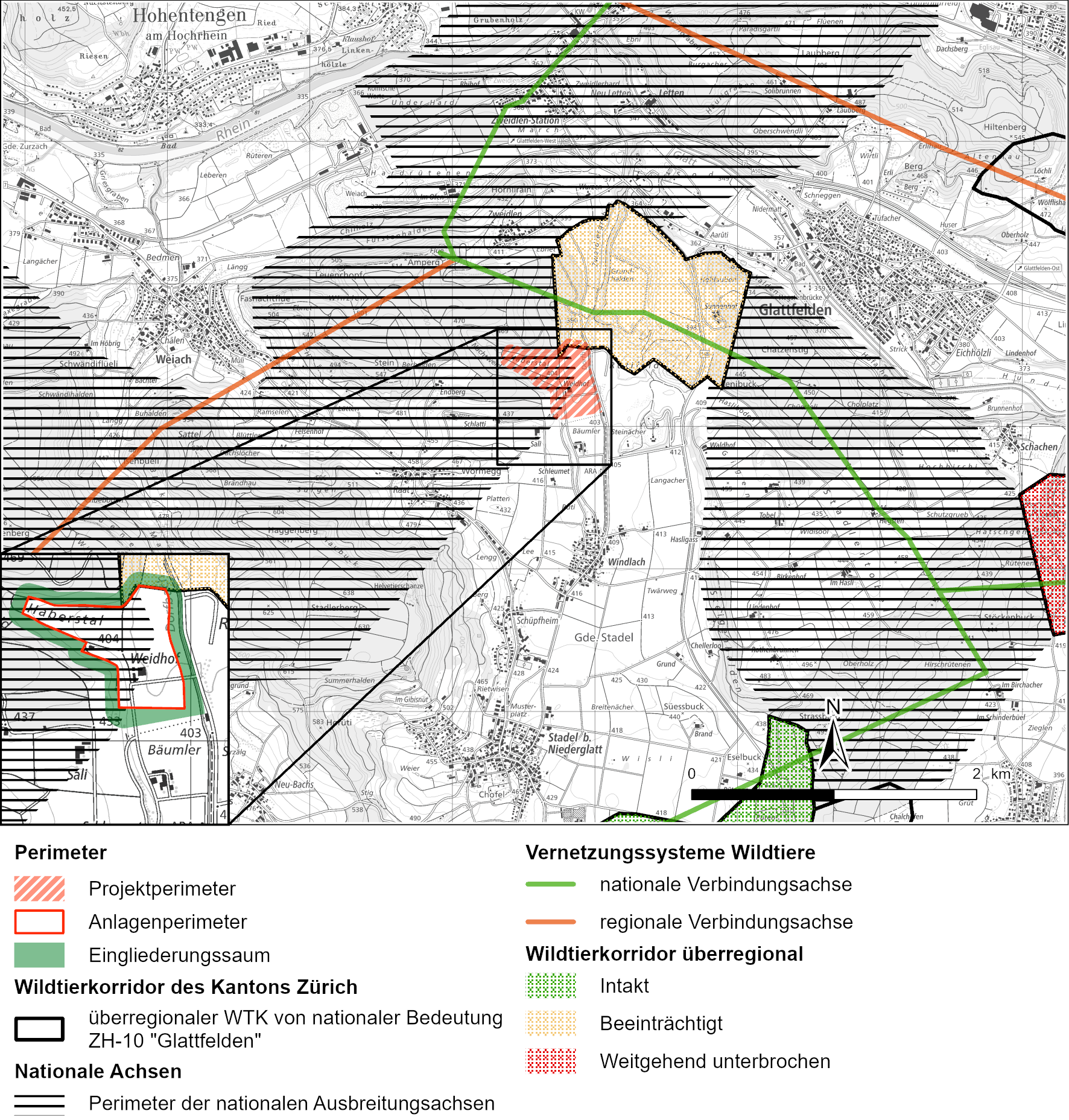

Vernetzungskorridore sind Ausbreitungsachsen für Wildtiere und dienen der ökologischen Vernetzung zwischen Landschaftsräumen. Ziel ist es, diese Vernetzungskorridore langfristig offen und durchgängig zu erhalten (Planungsgruppe Zürcher Unterland 2023). Die Wildtierkorridore im Kanton Zürich sind in kantonalen Objektblättern räumlich differenzierter dargelegt (GIS-ZH 2024).

Ist-Zustand

Der festgelegte Vernetzungskorridor (vgl. Fig. 5‑13) verbindet die grösseren zusammenhängenden Waldflächen am Ämperg im Westen mit dem bewaldeten Hügel «Chatzenstig» im Osten (vgl. Fig. 3‑1). Es handelt sich um den überregionalen Wildtierkorridor von nationaler Bedeutung ZH 10 «Glattfelden» (GIS-ZH 2024). Der Vernetzungskorridor ist im aktuellen Zustand beeinträchtigt, da der Kiesabbau im Rütifeld den Durchgang erschwert und auf der Kiesstrasse ein Risiko für Verkehrsunfälle besteht (FORNAT AG 2020). Mit den für die Endgestaltung Rütifeld geplanten Rekultivierungsmassnahmen wird sich die Vernetzungssituation verbessern (suisseplan Ingenieure AG 2018).

Fig. 5‑13:Wildtierkorridore (GIS-ZH 2024)

Auswirkungen

Der Projektperimeter liegt ca. 320 m südlich des im Regionalen Richtplan Zürich Unterland festgelegten Verlaufs des Vernetzungskorridors. Gemäss differenzierter Darstellung des Kantons wird der Wildtierkorridor vom Eingliederungssaum randlich tangiert (vgl. Fig. 5‑13). Der Eingliederungssaum wird nicht eingezäunt und der Vernetzungs- bzw. Wildtierkorridor daher nicht unterbrochen. Die Lage des eingezäunten Anlagenperimeters wird im Norden auf den Perimeter des Wildtierkorridors begrenzt.

Beurteilung

Die vorliegende Planung ist mit dem Vernetzungskorridor räumlich abgestimmt und mit den regionalen Zielen vereinbar. Der nationale Wildtierkorridor ZH 10 wird durch das Projekt randlich tangiert, die Funktion der ökologischen Vernetzung bleibt jedoch gewährleistet.

Abstimmungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Es ist kein weiterer räumlicher Abstimmungsbedarf mit dem regionalen Vernetzungskorridor gemäss regionalem Richtplan angezeigt.

Die bestehenden Fuss- und Wanderwege erschliessen die Waldlandschaft Ämperg für Erholungssuchende.

Ist-Zustand

Der bestehende Wanderweg (Route Nr. 171, Bülach–Zweidlen-Station) verläuft westlich des Projektperimeters (vgl. Fig. 5‑12). Er gehört zum Wegnetz von «SchweizMobil».

Auswirkungen

Der bestehende Wanderweg verläuft ausserhalb des Projektperimeters, in mindestens 30 m Entfernung. Eine Anpassung, Verlegung oder Aufhebung des Weges ist nicht erforderlich.

Abstimmungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Die Wegverbindung mit regionaler Bedeutung bleibt ungeschmälert erhalten. Die Erschliessung der Waldlandschaft ist gewährleistet. Die räumliche Abstimmung mit der regionalen Wegverbindung ist erfolgt.

Die bestehenden Radverbindungen auf der Zweidlen-, Quer- und der Kiesstrasse verbinden die Siedlungsgebiete von Stadel, Glattfelden und Weiach untereinander sowie mit den regionalen Ausflugszielen oder Erholungsgebieten. Die Radverbindungen sind sowohl im regionalen Richtplan als auch im kantonalen Velonetzplan als Nebenverbindungen (Routen Nrn. 07_117 und 07_121) ausgewiesen.

Ist-Zustand

Die Radwegverbindung wird mehrheitlich im Mischverkehr geführt. Sie wird nur auf kleinen Abschnitten der Kiesstrasse separat geführt. Radstreifen sind nicht vorhanden. Die Kiesstrasse ist als Ausnahmetransportroute ausgewiesen und für grosse Fahrzeuge dimensioniert (GIS-ZH 2024). Die zulässige Fahrgeschwindigkeit beträgt abschnittsweise bis zu 80 km/h. Die heutige sowie die prognostizierte zukünftige Verkehrsbelastung auf den genannten Strassenabschnitten gemäss Gesamtverkehrsmodell des Kantons Zürich (GIS-ZH 2024) ist in Tab. 5‑2 wiedergegeben.

Tab. 5‑2:Verkehrsaufkommen (ohne Bau- und Betriebsverkehr des gTL) gemäss Gesamtverkehrsmodell Kanton Zürich (GIS-ZH 2024): Durchschnittlicher Tagesverkehr (DTV, Fahrzeuge pro 24 h), durchschnittlicher Werktagesverkehr (DWV, Fahrzeuge pro 24 h an Werktagen) und LKW-Anteile (%)

Querstrasse | K 348 / Kiesstrasse | HVS7 / Glattfelderstrasse | A50 / Autobahn | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

2019 | 2040 | 2019 | 2040 | 2019 | 2040 | 2019 | 2040 | |

DTV | 556 | 566 | 3'024 | 3'225 | 9'899 | 10'890 | 9'860 | 8'417 |

LKW-Anteil am DTV | 6.7 | 4.9 | 16.0 | 16.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.6 |

DWV | 626 | 639 | 3'577 | 3'828 | 11'011 | 11'824 | 10'013 | 9'241 |

LKW-Anteil am DWV | 8.8 | 6.3 | 19.5 | 19.6 | 8.2 | 8.4 | 9.0 | 8.9 |

Auswirkungen

Der Projektperimeter wird via Kies-, Quer- und Zweidlenstrasse erschlossen (vgl. Kap. 3.6). Die Erschliessung erfolgt damit im Bereich der regionalen Radwege. Durch das Vorhaben wird der DWV auf der Kies- und Querstrasse gemäss den heutigen Annahmen in den intensivsten Bauphasen um rund 210 bis 390 Fahrten und im Einlagerungsbetrieb um 10 LKW-Fahrten und 300 Personenwagen-Fahrten erhöht (vgl. Kap. 3.6.2.4). Das entspricht in den Phasen mit höchster Intensität (Bauphasen: Zentraler Bereich und Testbereiche (1), Lager SMA (3) und Lager HAA (5)) einer Zunahme von 5-10 % DWV gegenüber dem prognostizierten DWV 2040 auf der Kiesstrasse (vgl. Tab. 6‑3).

Beurteilung

Gemäss Velostandards des Kantons Zürich wird die Verträglichkeit von Mischverkehr auf Ausserortsstrecken seitens des Kantons bis zu einem Verkehrsaufkommen von 2'500 DTV als verträglich erachtet, wobei generell empfohlen wird, Mischverkehr zu vermeiden (Kanton Zürich 2023). Bei Mischverkehr wird ein separater Fuss- und Radweg als Führungsart empfohlen. Die aktuelle Wegführung im Mischverkehr auf der Kiesstrasse wird damit gemäss den kantonalen Standards bereits heute als nicht verträglich erachtet. Durch die allgemein erwartete zukünftige Zunahme des Verkehrsaufkommens erhöht sich das Konfliktpotenzial tendenziell.

Abstimmungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Eine Verbesserung des Strassenverkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer ist auch im Interesse der Nagra. Die Verkehrsplanung und -sicherheit auf Kantonsstrassen ist eine kantonale Kompetenz. Die Behebung von Sicherheitsdefiziten erfolgt durch die Kantone im Rahmen ihrer Massnahmenplanung.

Ist-Zustand

Die BZO der Gemeinde Stadel (2011) enthält innerhalb des OFA-Projektperimeters keine Festlegungen (vgl. Fig. 5‑14). Der Projektperimeter liegt in der kantonalen Landwirtschaftszone (kantonale Nutzungszone) und im Wald (vgl. Kap. 6.7).

Fig. 5‑14:Auszug aus dem OEREB-Kataster des Kantons Zürich mit Darstellung der kommunalen Nutzungsplanung (GIS-ZH 2024)

Auswirkungen

Der Projektperimeter weist keine Überlagerung mit den rechtskräftigen kommunalen Nutzungszonen auf. Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf diese Zonen.

Abstimmungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Mit der Rahmenbewilligung und der späteren Baubewilligung werden sämtliche nach Bundesrecht notwendigen Bewilligungen erteilt (Art. 49 Abs. 2 KEG). Eine kantonale oder kommunale Nutzungszone ist für den Bau und Betrieb des gTL und der OFA keine Voraussetzung und eine weitere Abstimmung des Vorhabens mit dem kommunalen Nutzungsplan freiwillig. Berechtigte Anliegen werden, soweit dies das Vorhaben nicht unverhältnismässig einschränkt, in der weiteren Projektentwicklung berücksichtigt.

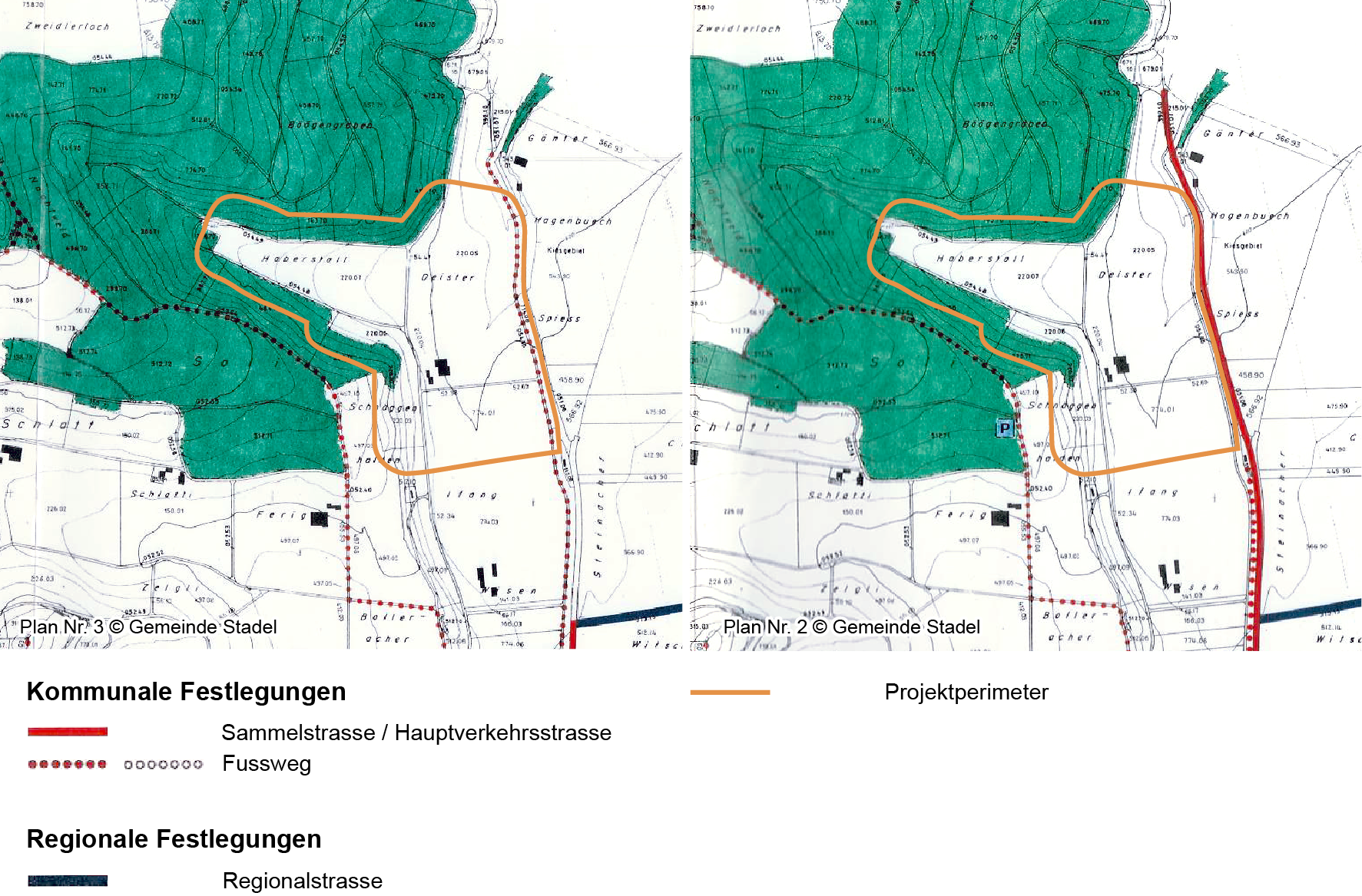

Fig. 5‑15 zeigt Ausschnitte aus dem kommunalen Verkehrsplan (Gemeinde Stadel 1980):

Fig. 5‑15:Ausschnitte aus den Plänen Nr. 2 und 3 des kommunalen Verkehrsplan (Gemeinde Stadel 1980)

Ist-Zustand

Der Projektperimeter überlagert einen bestehenden kommunalen Fussweg (vgl. Fig. 5‑15). Die Wegführung erfolgt getrennt vom Strassennetz auf einem Flurweg. Der Fussweg dient als Verbindung der Ortsteile Weiach und Zweidlen und als Wanderweg der Erholung der Bevölkerung. Im Berichtsteil ist festgelegt, dass das Fusswegnetz von stark befahrenen Strassen möglichst getrennt sein soll. Die Zweidlenstrasse, über welche der Projektperimeter erschlossen wird, ist als bestehende kommunale Sammelstrasse / Hauptverkehrsachse festgelegt. Das Strassensystem soll in seiner Grundstruktur beibehalten bleiben (Gemeinde Stadel 1980 / 1982).

Auswirkungen

Der kommunale Fussweg führt durch den Eingliederungssaum und wird von den Zufahrten zur OFA überlagert. Flurwege innerhalb des Projektperimeters werden grundsätzlich durch neue Wegführungen um den Projektperimeter, ggf. auch im Eingliederungssaum, ersetzt und sind für die Bevölkerung weiterhin begehbar. Auf die Grundstruktur des Strassennetzes resp. die Funktion der Zweidlenstrasse als kommunalen Sammelstrasse bzw. Hauptverkehrsachse hat das Vorhaben keine Auswirkungen.

Abstimmungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Der kommunale Fussweg ist vom Vorhaben betroffen. Aufgrund des älteren Datums der Planung sind der Bedarf, die Wegverbindung beizubehalten sowie nötige Massnahmen zum Ersatz oder zur Verlegung des Wegs im Rahmen der Arbeiten zum Baugesuch mit der Gemeinde Stadel im Grundsatz zu klären und die erfolgte Abstimmung im BAR für das Baugesuch aufzuzeigen.

Folgende Planung der Gemeinde Stadel wurde ebenfalls geprüft, aufgrund ihres fehlenden räumlichen Bezugs zum Vorhaben der Nagra wird sie jedoch nicht näher ausgeführt:

-

Kommunale Planung der Gewässerräume

Über kommunale Richtpläne nach § 31 PBG verfügt die Gemeinde Stadel nicht. Die Projektauswirkungen auf das kommunale Natur- und Landschaftsschutzinventar werden im UVB (Kap. 5.16 in Nagra 2025c) beschrieben.