3. Vorhaben (NTB 24-06)

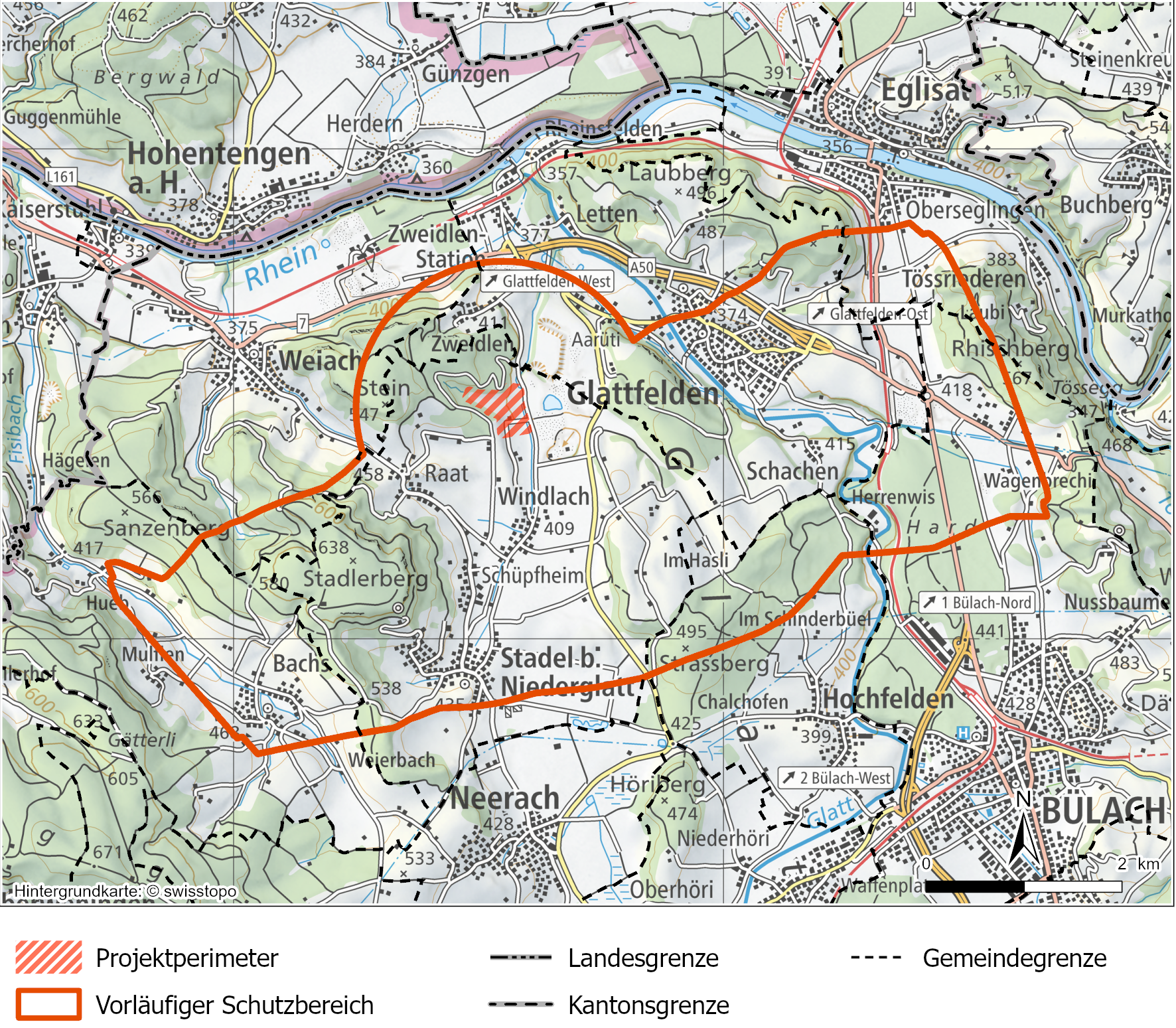

Die Rahmenbewilligung legt nach Art. 14 Abs. 1 Bst. b-d KEG den Standort, den Zweck und die Grundzüge des Projekts fest. Als Grundzüge des Projektes gelten gemäss Art. 14 Abs. 2 KEG die ungefähre Grösse und Lage der «wichtigsten Bauten». An der Oberfläche werden dazu ein Projekt- und ein Anlagenperimeter festgelegt, in welchem die wichtigsten Bauten zu liegen kommen. Zur Gewährleistung der Sicherheit der zukünftigen Tiefenlager resp. zum Schutz des untertägigen Bereichs wird mit der Rahmenbewilligung zudem ein vorläufiger Schutzbereich (vgl. Fig. 3-4) mit Nutzungsbeschränkungen8 festgelegt (vgl. Kap. 5 in Nagra 2025d).

Nach Art. 49 Abs. 5 KEG gehören zu einer Kernanlage auch die mit dem Bau und dem Betrieb zusammenhängenden Erschliessungsanlagen, Installationsplätze und die Standorte für die Verwertung und Ablagerung von Ausbruch-, Aushub- oder Abbruchmaterial, die in einem engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit dem Projekt stehen. Die raumplanerische Sicherung von Deponieflächen und -volumina sowie Installationsplätzen erfolgt gestützt auf Art. 49 Abs. 5 und Art. 60 Abs. 2 KEG im Rahmen des weiteren Bewilligungsverfahrens.

Die Beibehaltung eines genügend grossen Handlungsspielraums zur Konkretisierung der Anlagen im weiteren Bewilligungsverfahren ist aufgrund der langen Zeithorizonte im Projekt essenziell.

Für das RBG erwartet das ENSI konzeptuelle Beschreibungen von Anlagen und Systemen (ENSI 2018). Eine konzeptionelle, exemplarische Umsetzung des Vorhabens für die erforderliche Plausibilisierung von Sicherheit und Machbarkeit ist im Sicherheitsbericht (vgl. Kap. 2 in Nagra 2025d) und im Bericht «Anlagen- und Betriebskonzept für das geologische Tiefenlager» (Kap. 3 in Nagra 2024a) dargestellt. Diese exemplarische Umsetzung illustriert eine zweckmässige Anordnung der Anlagen innerhalb des Anlagenperimeters (vgl. Kap. 3.2.1) und stellt die Grundlage für eine sicherheits- und sicherungstechnische Bewertung durch die Bewilligungsbehörden und die Festlegung des Projektperimeters mit der Rahmenbewilligung dar.

Die im Anlagen- und Betriebskonzept (Kap. 3 in Nagra 2024a) dargestellte exemplarische Umsetzung wurde für BAR und UVB ergänzt, weil dafür nicht die Bewertung von Sicherheit und Machbarkeit im Zentrum steht, sondern eine Bewertung bezüglich Raum und Umwelt.

Die ergänzten bzw. konkretisierten Angaben umfassen im Wesentlichen:

-

Angaben zum Bau und Betrieb des gTL (Beschreibung der Realisierungsphasen, Angaben zum Flächenbedarf)

-

Angaben zur Materialbewirtschaftung

-

Angaben zur Erschliessung und Ver-/Entsorgung

Die ergänzte Vorhabensbeschreibung spannt einen ausreichend grossen Rahmen für die Weiterentwicklung des Vorhabens in den folgenden Projektphasen. Damit ist sichergestellt, dass unter Wahrung des der Kernenergiegesetzgebung zu Grunde liegenden Optimierungsgebots (Anzahl, Anordnung und Auslegung der für einen sicheren und zweckmässigen Betrieb benötigten Bauten) im weiteren Bewilligungsverfahren keine raumrelevanten wesentlichen Änderungen auftreten, die über den im BAR bewerteten Rahmen hinausgehen.

In diesem BAR ist mit «das Vorhaben» jeweils der nachfolgende Vorhabensbeschrieb gemeint.

Nach Erteilung der Rahmenbewilligung benötigen Vorhaben, welche innerhalb des vorläufigen Schutzbereichs liegen und die Sicherheit des Lagers beeinträchtigen könnten, eine Bewilligung des Bundes (Art. 40 Abs. 2 KEG). Mit der Rahmenbewilligung werden für verschiedene Nutzungen im Untergrund Tiefen festgelegt, ab welchen eine Bewilligung notwendig wird. Danach bleibt das Bauen über Terrain sowie das oberflächennahe, aber untertätige Bauen im vorläufigen Schutzbereich grundsätzlich möglich. ↩

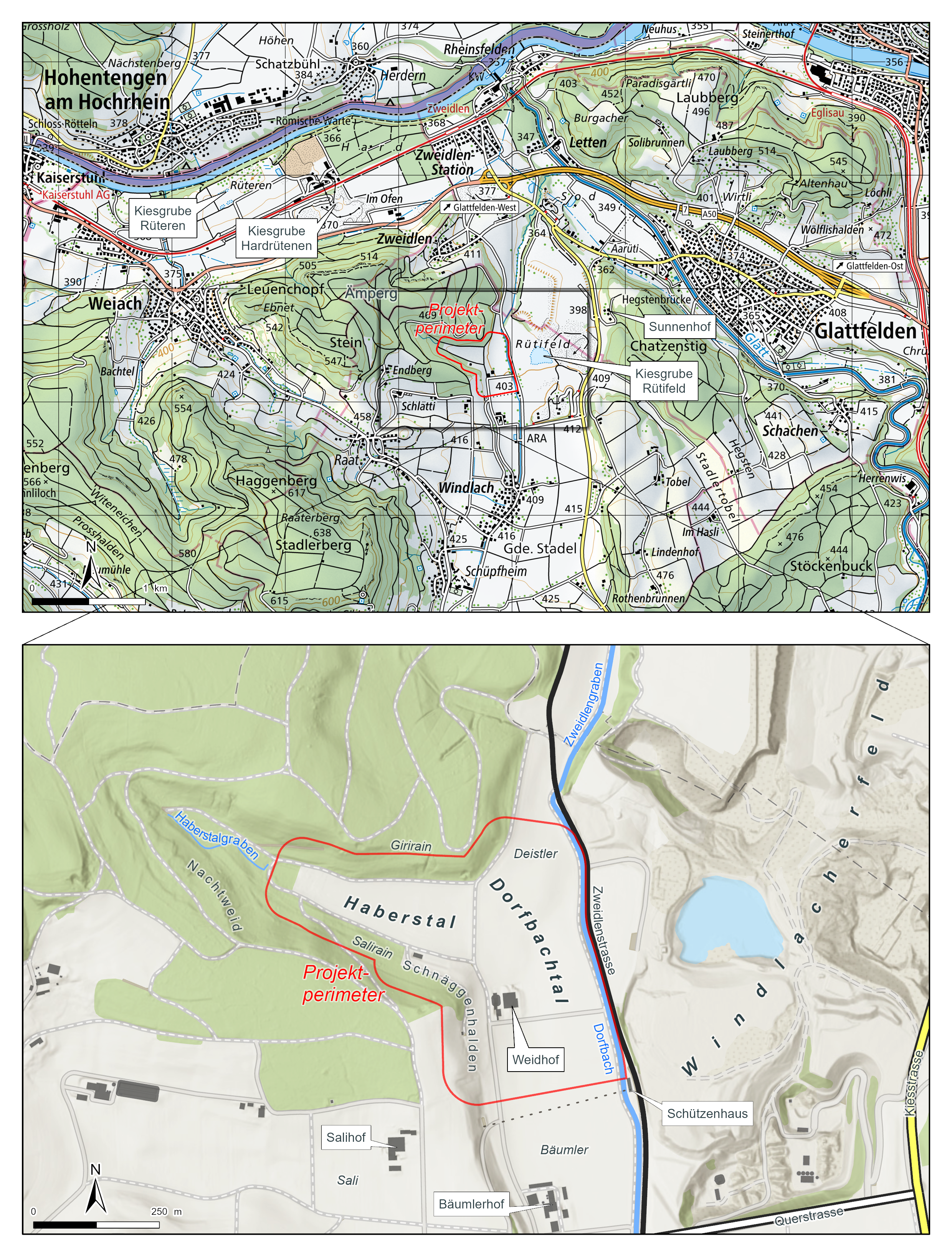

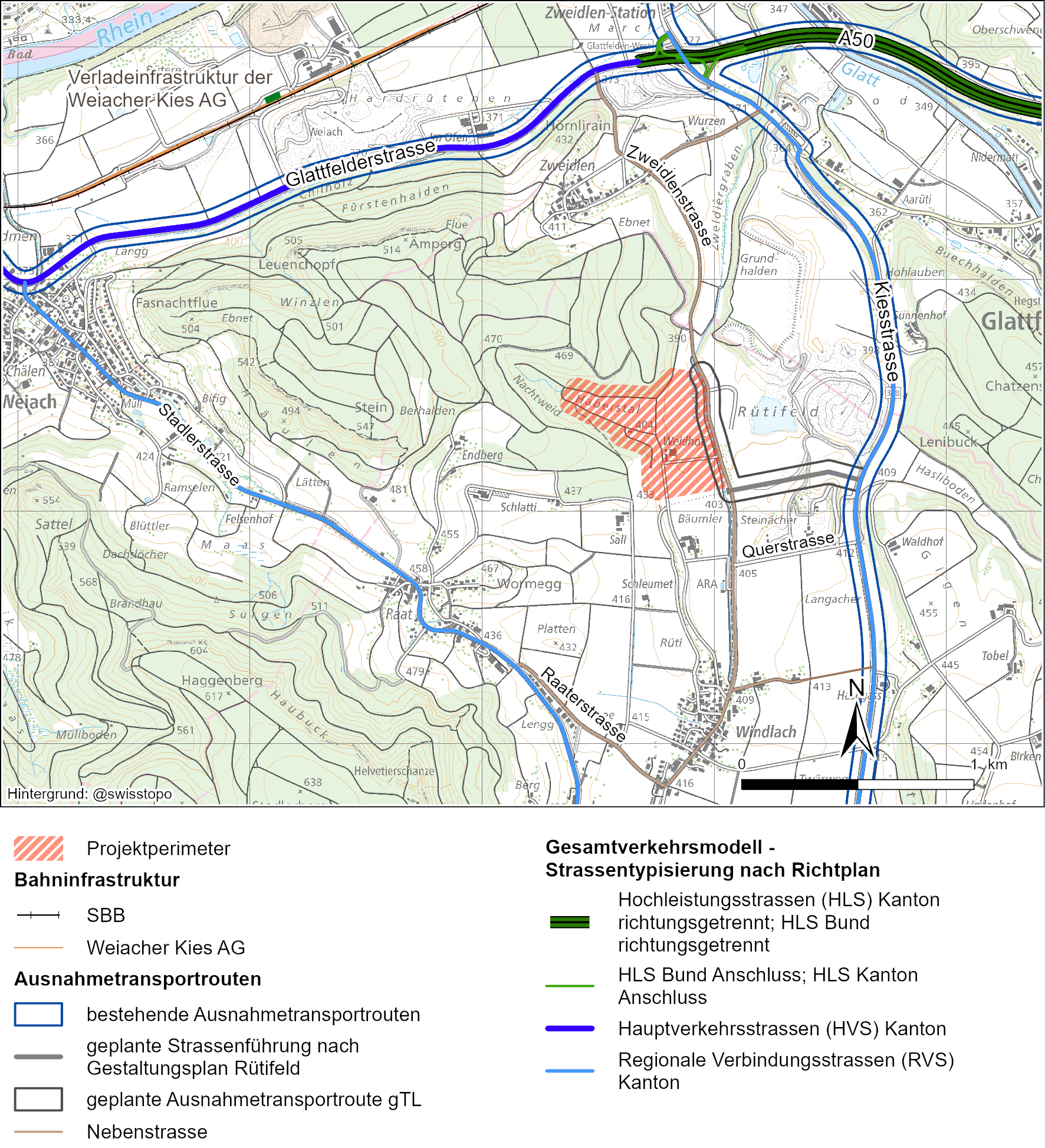

Das Vorhaben befindet sich im Zürcher Unterland zwischen den Ortschaften Weiach, Zweidlen, Zweidlen-Station und Glattfelden im Norden sowie der Ortschaft Stadel mit deren Ortsteilen Windlach und Raat im Süden (vgl. Fig. 3‑1). Der Projektperimeter liegt im Haberstal/Dorfbachtal am Westrand des breiten, in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Tals «Windlacherfeld», welches sich zwischen Windlach und Zweidlen-Station erstreckt. Das Windlacherfeld ist von den vier Molasseerhebungen Ämperg (514 m ü. M.), Stadlerberg (638 m ü. M.), Strassberg (495 m ü. M.) und Chatzenstig (457 m ü. M.) umgeben (vgl. Fig. 3‑1). Alle vier Erhebungen sind mit ausgedehnten Wäldern bestockt und umrahmen die Talebene, welche durch die landwirtschaftliche Nutzung sowie den Kiesabbau geprägt ist. Die Gewässer Haberstalgraben und Dorfbach entwässern das Gebiet Haberstal nach Nordosten in die Glatt, welche bei Rheinsfelden (Gemeinde Glattfelden) in den Rhein mündet. Der Rhein bildet die Landesgrenze zu Deutschland, welche rund 2.4 km nördlich des Projektperimeters in West-Ost-Richtung verläuft.

Fig. 3‑1:Übersichtskarte des Projektperimeters und seiner Umgebung

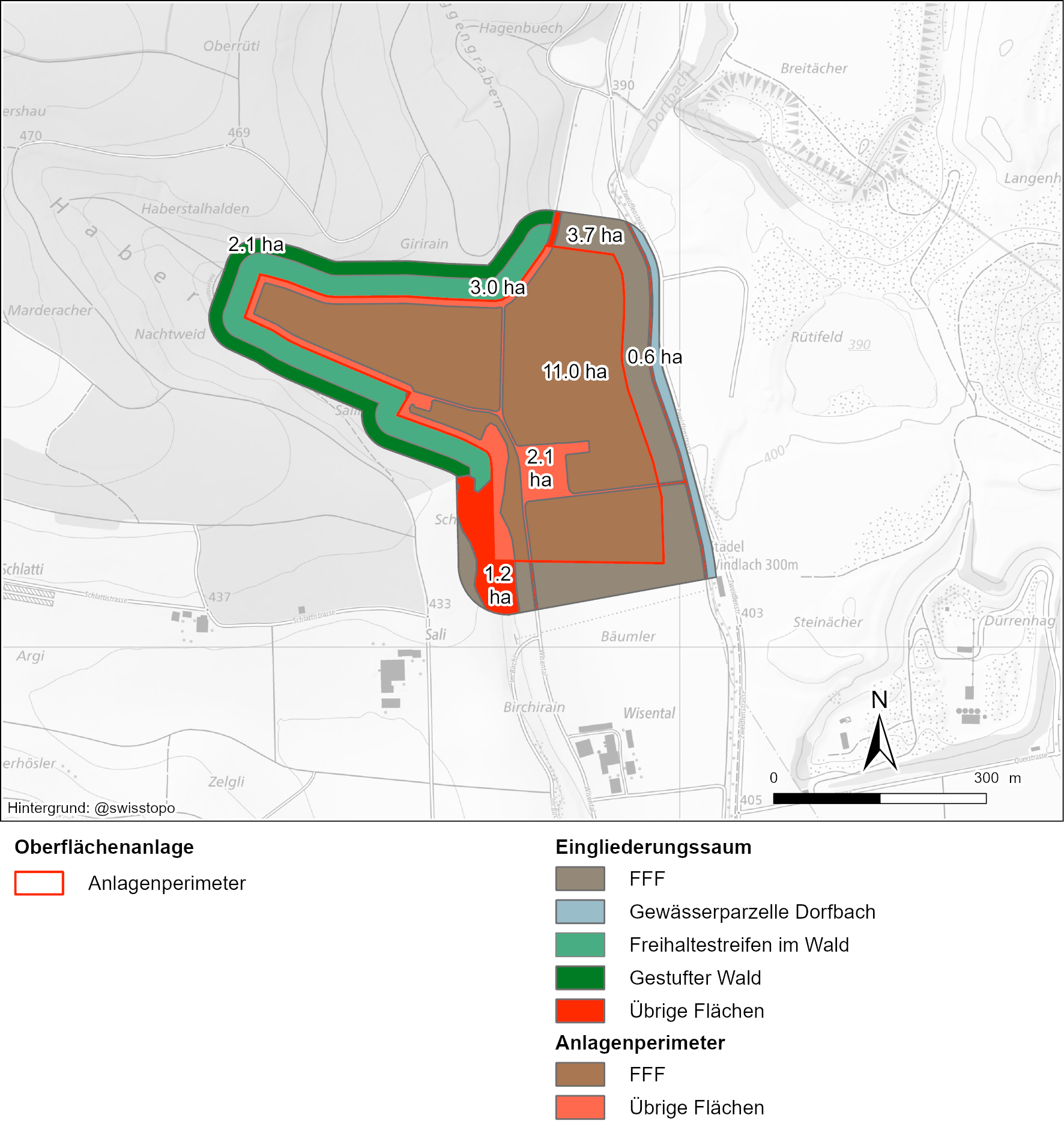

Der Projektperimeter (vgl. Fig. 3‑2) besteht aus dem Anlagenperimeter (vgl. Kap. 3.2.1) und dem umgebenden Eingliederungssaum (vgl. Kap. 3.2.2).

Fig. 3‑2:Projektperimeter (Nagra 2025d)

Im Anlagenperimeter werden die Bauten und Anlagen für den Bau und Betrieb des gTL erstellt. Dies erfolgt unter Berücksichtigung von betrieblichen, sicherheits- und sicherungstechnischen Anforderungen. Zudem muss der zweckmässige Bau und Betrieb des gTL gewährleistet sein (vgl. Kap. 3.3). Diese Aspekte geben die Anordnung der Anlagen und den Flächenbedarf vor, der in Anhang C begründet wird. Der Anlagenperimeter grenzt heute im Norden und Westen an Wald, im Süden an landwirtschaftlich genutzte Flächen und im Osten verläuft er parallel zur Zweidlenstrasse (Gemeindestrasse).

Um den Anlagenperimeter ist ein rund 50 m breiter Eingliederungssaum vorgesehen (vgl. Fig. 3‑2). Er stellt sicher, dass Massnahmen zur Sicherheit und Sicherung der Bauten und Anlagen innerhalb des Anlagenperimeters umgesetzt werden können (vgl. Kap. 6.7 und Anhang C). So ist z.B. für die Sicherung und zum Schutz der waldnahen Bauten und Anlagen vor Windwurf und Waldbränden im Haberstal und entlang der Schnäggenhalden angrenzend an den Anlagenperimeter ein Freihaltestreifen von max. 30 m Breite und zum Wald hin, ein gestufter Waldrand (rund 20 m) zur landschaftlichen Eingliederung notwendig (Kap. 4.1.2.2 in Nagra 2025c). Der Eingliederungssaum bietet zudem Raum für den Emissions- und Sichtschutz sowie für die Umsetzung von Gestaltungsmassnahmen zur Landschaftseingliederung und Verbesserung von verschiedenen Lebensräumen (z.B. naturnaher Sicht- und Lärmschutz, Renaturierung mit natürlichem Hochwasserschutz).

Der Projektperimeter umfasst eine Fläche von insgesamt 23.7 ha, wovon rund 62 % auf Fruchtfolgeflächen (FFF), 22 % im Wald und 2 % auf übrigen Flächen (landwirtschaftliche Flächen ohne FFF-Qualität, Siedlungsflächen, Wege und Gewässer) liegen (vgl. Fig. 3‑3 und Tab. 3‑1). Wald und die Gewässerparzelle des Dorfbachs werden lediglich durch den Eingliederungssaum tangiert.

Die effektive Flächennutzung variiert über die Zeit (vgl. Anhang C). Mit dem Verschluss des Gesamtlagers sind keine Bauten und Anlagen an der Oberfläche mehr erforderlich; d.h. diese können rückgebaut oder umgenutzt werden. Aufgrund des langen Zeithorizonts von rund 100 Jahren wird die Definition einer Nachnutzung zum jetzigen Zeitpunkt als nicht sinnvoll erachtet. Zweckmässiger ist ein zeitgerechter Dialog mit regionalen Stakeholdern im Hinblick auf den Verschluss des Lagers.

Fig. 3‑3:Beanspruchung verschiedener Flächenarten innerhalb des Projektperimeters

Unter «übrige Flächen» fallen landwirtschaftliche Flächen ohne FFF-Qualität, Siedlungsflächen, Wege und Strassen, inkl. 0.6 ha Gewässerparzelle des Dorfbachs im Eingliederungssaum

Tab. 3‑1:Flächenaufteilung des Projektperimeters

|

Flächentyp |

Teilfläche Anlagenperimeter |

Teilfläche Eingliederungssaum |

Gesamtfläche Projektperimeter |

|---|---|---|---|

|

FFF |

11.0 ha |

3.7 ha |

14.7 ha |

|

Wald, Freihaltung |

- |

3.0 ha |

3.0 ha |

|

Wald, gestuft |

- |

2.1 ha |

2.1 ha |

|

Übrige Flächen |

2.1 ha |

1.8 ha9 |

3.9 ha |

|

Gesamtfläche |

13.1 ha |

10.6 ha |

23.7 ha |

inkl. Gewässerparzelle Dorfbach ↩

Die Gesamtanlage des gTL besteht aus der Oberflächenanlage (OFA) und der Untertaganlage (UTA). Diese stellen gemeinsam die Funktionen zur Tiefenlagerung der radioaktiven Abfälle bereit und sind mittels mehrerer Zugangsbauwerke miteinander verbunden.

Die OFA umfasst alle für Bau, Einlagerung, Beobachtung und Verschluss des gTL notwendigen übertägigen Bauten und Anlagen. Die wichtigsten Bauten sind die Schachtkopfanlagen (max. Länge 120 m, max. Breite 50 m, max. Höhe 45 m) und Bereitstellungshallen (max. Länge 80 m, max. Breite 50 m, max. Höhe 25 m) (vgl. Kap. 2.3.1 in Nagra 2025d).

Die OFA wird innerhalb des Anlagenperimeters (vgl. Kap. 3.2.1) zusammen mit der UTA in Phasen gebaut (vgl. Kap. 3.4) und ist in Funktionsbereiche unterteilt. Die fünf Funktionsbereiche (Zugang und Erschliessung, Bau und Betrieb, Service und Logistik, Einlagerung und temporäre Installationen) stellen die notwendigen Funktionen für den Bau und Betrieb des gTL zeitgerecht zur Verfügung und werden im Bericht «Anlagen- und Betriebskonzept des geologischen Tiefenlagers» (Kap. 3.1 in Nagra 2024a) beschrieben. Die definitive Auslegung und die Platzierung von Bauten erfolgen im Baugesuch.

Der Zugang zur Lagerebene untertage erfolgt über mehrere Zugangsbauwerke. Die Art (Schacht oder Rampe), Anzahl und Lage der Zugänge werden im weiteren Bewilligungsverfahren gemäss KEG festgelegt. Die Zugänge dienen dem Bau, der Einlagerung und dem Betrieb des gTL, als Flucht- und Interventionsweg sowie der Versorgung des Lagers, z.B. mit Frischluft und Kälte. Die Zugangsbauwerke enden im sogenannten «Zentralen Bereich», welcher die logistische Schnittstelle zwischen den Zugängen von der Oberfläche und den Zugängen zu den Hauptlagern SMA resp. HAA darstellt. Je nach Lage der Hauptlager im vorläufigen Schutzbereich (vgl. Fig. 3‑4) ist mit kürzeren oder längeren Zugängen zu den Hauptlagern zu rechnen.

Die UTA werden innerhalb des vorläufigen Schutzbereichs erstellt (vgl. Kap 3.3.2, Fig. 3‑4 und Kap. 5 in Nagra 2025d). Der vorläufige Schutzbereich wird gemäss Art. 40 Abs. 3 und 4 KEG nach Erteilung der Rahmenbewilligung vom bezeichneten Bundesamt (BFE) beim zuständigen Grundbuchamt zur Anmerkung im Grundbuch angemeldet. Damit werden nach Art. 70 Abs. 4 KEV alle zukünftigen Vorhaben, welche den Schutzbereich potenziell gefährden (bspw. Tiefbohrungen, Stollenbauten oder Sprengungen), bewilligungspflichtig (vgl. Kap. 5.1.2 in Nagra 2025d). Die Kantone sorgen dafür, dass der Schutzbereich in der Richt- und in der Nutzungsplanung eingetragen wird (Art. 40 Abs. 4 KEG).

Fig. 3‑4:Vorläufiger Schutzbereich und Projektperimeter am Standort Haberstal

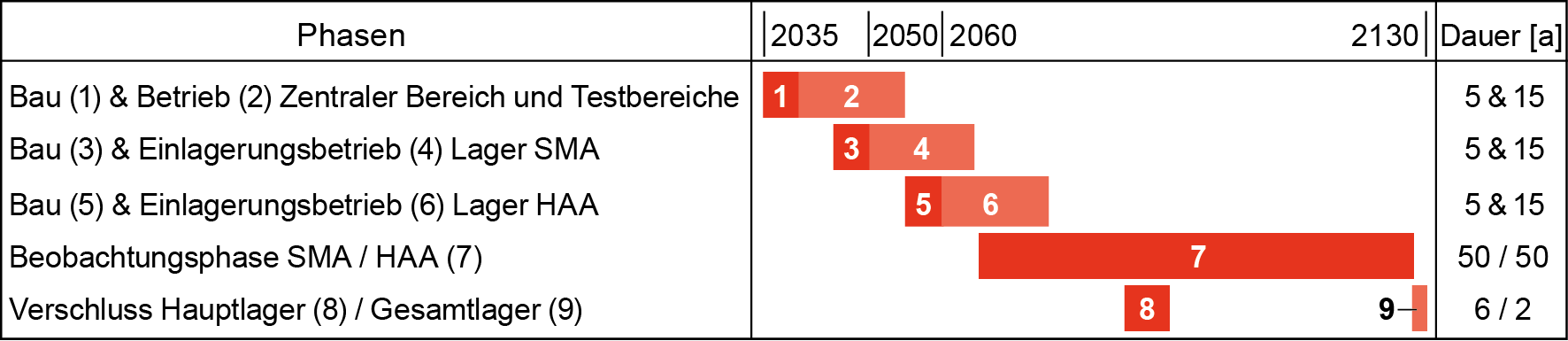

Fig. 3‑5 zeigt den Realisierungsplan in Anlehnung an das Entsorgungsprogramm 2021 (Kap. 5 in Nagra 2021). Er umfasst die Bau- und Betriebsphasen über- und untertage. Der Realisierungsplan sieht eine Zeitspanne von rund 100 Jahren zwischen Baubeginn und Gesamtverschluss des Lagers vor. Die Planung ist v.a. für spätere Phasen mit Unschärfen verbunden.

Fig. 3‑5:Realisierungsplan in Anlehnung an (Nagra 2021)

Die höchsten Nutzungsintensitäten sind während der Bauaktivität (Phasen 1, 3 und 5) und hohe Nutzungsintensitäten sind bei den Rückbau- bzw. Verschlussaktivitäten zu erwarten (Phasen 8 und 9). Die Betriebsaktivität (Phasen 2, 4 und 6) hat im Vergleich zur Bauaktivität eine geringe Nutzungsintensität. Mit einer sehr geringen Nutzungsintensität ist während der Beobachtungsphase (Phase 7) zu rechnen.

Die Qualität des Boden-, Aushub- und Ausbruchmaterials sowie die genauen Mengen sind zum heutigen Stand noch unklar. Diese Angaben werden für das Baugesuch erhoben. In den verschiedenen Phasen werden gemäss heutigen Abschätzungen die folgenden Hauptmaterialmengen abgeführt:

-

Bodenabtrag für den Bau der OFA: 100’000-150'000 m3 (fest)

-

Aushub für den Bau der OFA: 100’000-200'000 m3. Die anfallenden Aushubmengen werden nach Möglichkeit innerhalb des Projektperimeters verwendet.

-

Ausbruch während des Baus des gTL: 1.9 – 3.2 Mio. m³ (fest)

Das Aushub- und Ausbruchmaterial soll nach Möglichkeit lokal oder regional weiterverwendet, recycelt bzw. verwertet oder deponiert werden (vgl. Kap. 4.3.1 in Nagra 2025c).

Die OFA wird mit mehreren Arealzufahrten ab der bestehenden Zweidlenstrasse erschlossen (vgl. Fig. 3‑6) werden. Diese Arealzufahrten stellen einerseits sicher, dass redundante Arealzufahrten verfügbar sind und andererseits erlauben sie eine Trennung des Verkehrs für einen sicheren und effizienten Verkehrsbetrieb.

Die externe Arealerschliessung (sämtliche bestehenden Verkehrswege bis zum Projektperimeter; vgl. Fig. 3‑6) erfolgt über die Zweidlenstrasse, welche über die Querstrasse an das übergeordnete Strassennetz (Kiesstrasse (Kantonsstrasse K348)) angebunden ist. Die Querstrasse wird gemäss kantonalem Gestaltungsplan «Verbesserung der Endgestaltung Rütifeld» (suisseplan Ingenieure AG 2018) künftig rund 320 m gegen Norden verlegt und liegt damit weiter vom Windlacher Siedlungsgebiet entfernt als heute. Fig. 3‑6 zeigt bereits die gemäss Gestaltungsplan vorgesehene Querstrasse nach der Verschiebung nach Norden.

Fig. 3‑6:Verkehrstechnische Arealerschliessung des Projektperimeters (Nagra 2024c)

Der An- und Abtransport von Bau-, Ausbruch-, Aushub- und Verfüllmaterial zum resp. vom Projektperimeter ab dem Herkunfts- resp. zum Zielort erfolgt gemäss vorläufiger Planung mittels Lastkraftwagen (LKW). Allenfalls kann der Transport teilweise via einen Umladebahnhof erfolgen (vgl. Kap. 3.6.2.5). Für Ausbruchmaterial kommt je nach Verwertungs- / Deponieort auch eine Förderanlage in Frage.

In Kap. 3.6.2.4 ist der geschätzte durchschnittliche induzierte Verkehr in Anzahl Fahrten pro Tag für die Phasen mit der voraussichtlich höchsten Intensität (Bauphasen: Zentraler Bereich und Testbereiche (1), Lager SMA (3) und Lager HAA (5)) zusammengefasst.

Die Endlager- und Transportbehälter werden plangemäss auf Schwerlasttransportfahrzeugen über das Strassennetz zur OFA gebracht werden. Der Abtransport der leeren Transportbehälter erfolgt nach heutiger Planung ebenfalls über die Strasse. Gemäss Transportkonzept (Kap. 3 in Nagra 2024c) werden die SMA-Transporte zwischen 2050 und 2065 durchgeführt, wobei rund 17'800 Fahrten (1 Transport = 2 Fahrten) vorgesehen sind, was rund 23 Fahrten pro Woche resp. 4 – 5 Fahrten pro Werktag entspricht. Der grösste Teil der SMA-Transporte erfolgt gemäss vorläufiger Planung einzeln, tags und im regulären Strassenverkehr. Ein kleiner Anteil der SMA-Transporte erfolgt voraussichtlich in Konvois. Zwischen 2060 und 2075 werden die HAA-Transporte durchgeführt. Die total ca. 860 Fahrten werden plangemäss in Konvois von mehreren Transportfahrzeugen durchgeführt. Im Mittel ist ein Konvoi pro Woche zu erwarten.

Für den Betrieb des gTL werden zusätzlich Betriebs- und Verbrauchsmittel angeliefert und konventionelle Abfälle abtransportiert. Diese Transporte (rund 2 – 4 LKW-Fahrten pro Werktag) werden über die Arealzufahrten per Strasse erfolgen.

Insgesamt ergeben sich während der Betriebsphase im Durchschnitt pro Werktag maximal 10 LKW-Fahrten.

Die Anzahl Mitarbeitende während Bau und Betrieb des gTL lässt sich zum heutigen Planungsstand nur abschätzen. Für die Beurteilung der zukünftigen Raumentwicklung (vgl. Kap. 6.1.2) und der Beschäftigungseffekte (vgl. Kap. 6.2.1) in diesem Bericht wurde für die Betriebsphase (Einlagerung) die Annahme von 100 Mitarbeitenden und 50 Besuchern (zu Spitzenzeiten) pro Tag getroffen.

Personenkraftwagen (PKW) und allenfalls Busse mit Bau- und Betriebspersonal sowie Besucher können über eine der Arealzufahrten zum Areal gelangen. Heute besteht im Bereich der OFA keine Anbindung an das Netz des öffentlichen Verkehrs (ÖV).

Insgesamt wird in der Betriebsphase im Durchschnitt pro Werktag mit maximal 300 Personenwagen-Fahrten gerechnet.

Tab. 3‑2 fasst den induzierten Verkehr in den Phasen mit höchster Intensität – Bauphasen Zentraler Bereich und Testbereiche (1), Lager SMA (3) und Lager HAA (5) – zusammen. Aufgrund des anteilig geringen Betriebsverkehrs (vgl. Kap. 3.6.2.2) wird nur der Bauverkehr berücksichtigt. Die geschätzte Anzahl Fahrten repräsentiert die intensivsten Verkehrsbewegungen unter der Annahme, dass alle Materialien mit LKW an- und abtransportiert werden.

Tab. 3‑2:Schätzung des induzierten Bauverkehrs in den Bauphasen Zentraler Bereich und Testbereiche (1), Lager SMA (3) und Lager HAA (5)

|

Phase |

Anzahl Fahrten PKW Personal pro Tag |

Induzierter Verkehr (Anzahl Fahrten pro Werktag12) |

|

|

Phase 1: Bau Zentraler Bereich und Testbereiche |

Boden: ca. 20 Aushub: ca. 30 Ausbruch: ca. 60 Beton & Stahl: ca. 20 |

ca. 80 |

ca. 210 Fahrten 62% LKW-Anteil |

|

Phasen 3: Bau Lager SMA |

Boden: ca. 10 Aushub: ca. 10 Ausbruch: ca. 140 Beton & Stahl: ca. 70 |

ca. 160 |

ca. 390 Fahrten 59% LKW-Anteil |

|

Phasen 5: Bau Lager HAA |

Ausbruch: ca. 100 Beton & Stahl: ca. 70 |

ca. 160 |

ca. 330 Fahrten 52% LKW-Anteil |

Je nachdem, ob der Materialantransport bzw. -abtransport ganz über die Strasse oder per LKW bis zu einem Umladebahnhof (vgl. Kap. 3.6.2.5) erfolgt, werden unterschiedliche Verkehrsrouten zusätzlich belastet. Als abdeckendes Szenario wird zu Grunde gelegt, dass die Kiesstrasse (K348), die Autobahn (A50) und die Glattfelderstrasse (HVS7; vgl. Fig. 3‑6) durch die Transporte am stärksten belastet werden.

25 Tonnen bzw. 10 m3 Felsausbruch fest, Beton und Versiegelungs- und Verfüllmaterialien pro LKW ↩

Die Mengen, die an 7 Tagen die Woche anfallen, werden an 5 Tagen an- bzw. abtransportiert. ↩

Die Intensität der Materialmengen resp. -transporte (d.h. Menge resp. Transporte pro Zeiteinheit) wird als unabhängig von der Gesamtmenge angenommen, da der Zeitbedarf proportional zur Menge zunimmt (d.h. für z.B. doppelt so viel Aushubmaterial wird auch doppelt so viel Zeit für die Aushubarbeiten und die Transporte benötigt). ↩

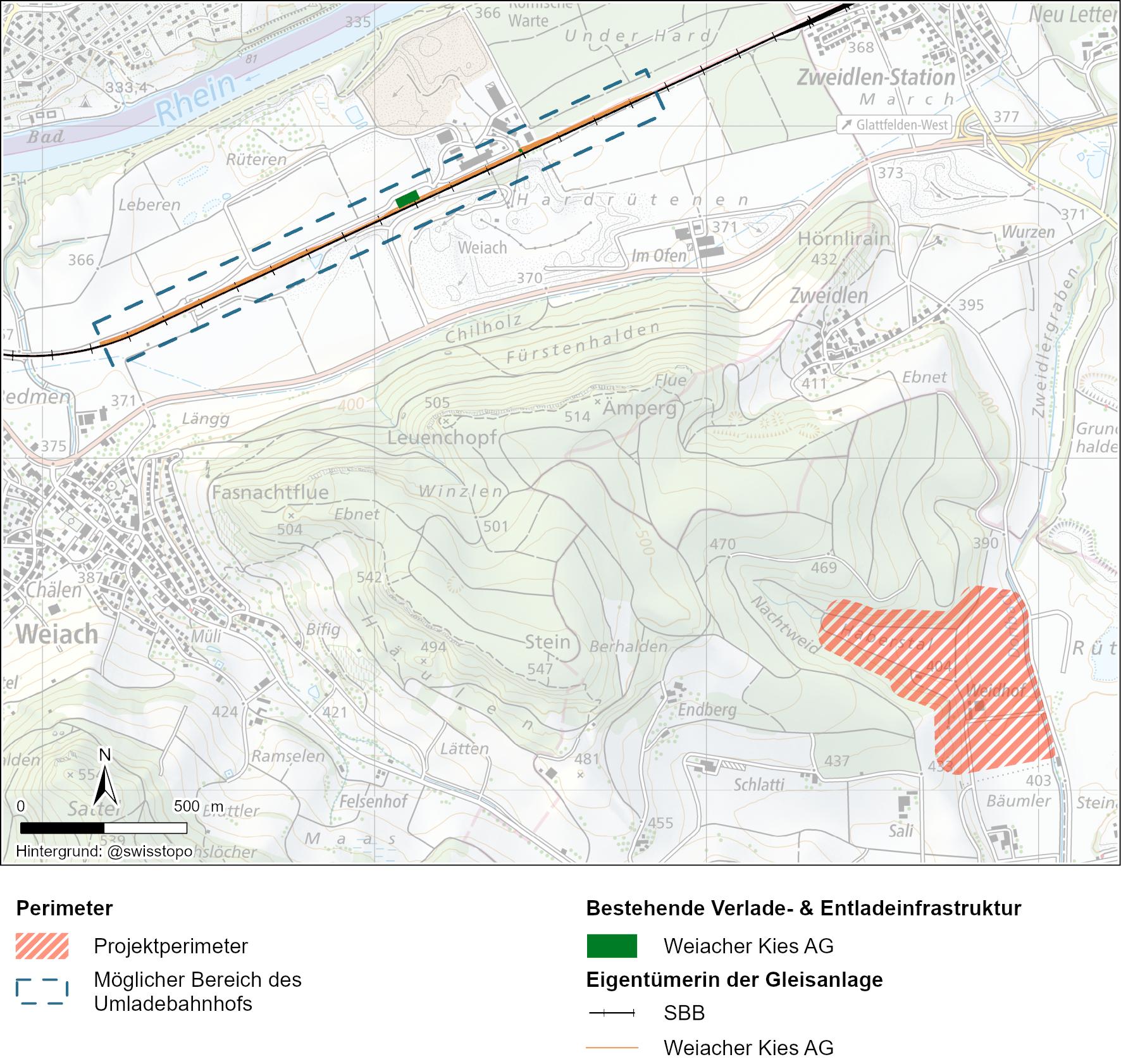

Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, Material mit der Bahn über den bestehenden Umladebahnhof des Kieswerks in Weiach an- und abzutransportieren (vgl. Fig. 3‑7). Allenfalls müsste dieser ausgebaut oder angepasst werden.

Im Rahmen des Sachplanverfahrens soll ein möglicher Bereich zur Anordnung eines Umladebahnhofs mit Koordinationsstand «Zwischenergebnis» gemäss Fig. 3‑7 planerisch gesichert werden. Bei vergleichbaren Projekten beträgt der Flächenbedarf für einen Umladebahnhof rund 4 ha. Darin enthalten sind die Gleisanlage und die Erschliessung, die eigentliche Verladeanlage sowie ein Materialzwischenlager.

Fig. 3‑7:Möglicher Bereich eines Umladebahnhofs für die Festlegung im Sachplan als «Vororientierung» inkl. Flächenbedarf in der Umgebung der bestehenden Bahnanlagen der SBB und der Weiacher Kies AG