5. Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt (NTB 24-14)

Für die Umweltbetrachtungen werden für die folgenden zwei Phasen mit den genannten Hauptaktivitäten (vgl. Kap. 4.3) näher betrachtet:

-

Bauphase: Materialtransporte und Bautätigkeiten

-

Betriebsphase: Transporte und Tätigkeiten in der Betriebsphase

Die folgende Tabelle zeigt zusammenfassend die Einschätzung der Relevanz der einzelnen, in den folgenden Kapiteln behandelten Umweltbereiche gemäss UVP-Handbuch (BAFU 2009) für die Bau- und Betriebsphase.

Tab. 5‑1:Relevanzmatrix

|

Umweltbereiche |

Bauphase |

Betriebsphase |

|

Luftreinhaltung |

● |

○ |

|

Lärm |

● |

● |

|

Erschütterungen / Körperschall |

● |

○ |

|

Nichtionisierende Strahlung |

○ |

● |

|

Grundwasser |

● |

● |

|

Oberflächengewässer inkl. aquatische Ökosysteme |

○ |

○ |

|

Entwässerung |

● |

● |

|

Boden |

● |

○ |

|

Altlasten |

○ |

○ |

|

Abfälle, umweltgefährdende Stoffe |

● |

○ |

|

Umweltgefährdende Organismen |

● |

● |

|

Störfallvorsorge (nicht nuklear) / Katastrophenschutz |

● |

● |

|

Wald |

● |

○ |

|

Flora, Fauna, Lebensräume |

● |

● |

|

Landschaft und Ortsbild (inkl. Lichtimmissionen) |

● |

● |

|

Kulturdenkmäler, archäologische Stätten |

● |

○ |

Legende ○ keine resp. irrelevante Auswirkungen

● relevante Auswirkungen vorhanden resp. nicht auszuschliessen

Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, Stand 1. Januar 2024, SR 814.318.142.1 (LRV)

Luftreinhaltung auf Baustellen. Richtlinie über betriebliche und technische Massnahmen zur Begrenzung der Luftschadstoff-Emissionen von Baustellen (Baurichtlinie Luft), Umwelt-Vollzug Nr. 0901, Ergänzte Ausgabe, Februar 2016 (BAFU 2016b)

Vollzugshilfe Luftreinhaltung bei Bautransporten. Vollzug Umwelt VU 5021, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL (Leuenberger & Spittel 2001)

Handbuch Emissionsfaktoren für stationäre Quellen. Aktualisierte Fassung 2020, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL 2000)

Handbuch der Emissionsfaktoren des Strassenverkehrs, V4.2 (INFRAS 2022)

Luftschadstoff-Emissionen des Strassenverkehrs 1990-2060, Stand 2024, Umwelt Wissen Nr. 2405 (BAFU 2024b).

Luftbelastung: Modelle und Szenarien, Konzentrationen der Luftschadstoffe Stickstoffdioxid, Russ und Feinstaub PM10 und PM2.5 (BAFU 2024a).

Karten von Jahreswerten der Luftbelastung in der Schweiz – Datengrundlagen, Berechnungsverfahren und Resultate bis zum Jahr 2022 (Künzle 2023).

GIS des Kantons Aargau: Verkehrszählungen (AGIS 2024).

|

PH-HU1 Luf 01 |

Massnahmenstufe Bauphase Festlegung der Massnahmenstufe während der Bauphase. |

|

PH-HU1 Luf 02 |

Beurteilung Luftbelastung Betriebsphase Berechnung und Beurteilung der Auswirkungen des projektbedingten Verkehrs auf die Luftsituation in der Betriebsphase. |

|

PH-HU1 Luf 03 |

Massnahmenstufe Rückbauphase Festlegung der Massnahmenstufe während der Rückbauphase. |

Der Rückbau der BEVA (und damit PH-HU1 Luf 03) wird im Rahmen des Stilllegungsverfahrens behandelt (vgl. Kap. 3.5.2).

Aufgrund des aktuellen Projektstands können erst grundsätzliche Erkenntnisse für den Umweltbereich «Luft» gewonnen werden. Der Punkt PH-HU1 Luf 02 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe wird daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.

In den Stellungnahmen sind keine zusätzlichen Anträge zum Pflichtenheft formuliert.

Gemäss Luftbelastungskarten des BAFU (BAFU 2024a) liegen die NO2- und PM10-Immissionen im Projektperimeter aktuell unter den gesetzlich festgelegten Immissionsgrenzwerten für das Jahresmittel (LRV 1985). Die NO2-Belastung liegt unter 20 mg/m3 (Grenzwert 30 mg/m3), die PM10-Belastung unter 15 mg/m3 (Grenzwert 20 mg/m3). Aufgrund der vom Bund getätigten Anstrengungen zur Luftreinhaltung ist davon auszugehen, dass die Luftschadstoffemissionen gesamtschweizerisch weiter zurückgehen werden. Das BAFU rechnet zudem beim Strassenverkehr zwischen 2020 und 2055 mit einem Rückgang der Emissionen von NOX um ca. 93 % und von PM10 (Abgas) um ca. 86 % (BAFU 2024b).

Der DTV auf der Hauptstrasse Nr. K442 zwischen Villigen und Böttstein beträgt ca. 5'100 Fahrzeuge pro 24 Stunden (Verkehrszählung; AGIS 2024), entsprechend können die durch den Verkehr induzierten Luftbelastungen (NO2 und PM10) aus der Umgebung als «gering» eingestuft werden. Auf der Forschungsstrasse (Erschliessungsstrasse) ist die Verkehrsbelastung noch geringer (keine Zähldaten verfügbar; ausgehend von der Anzahl Parkplätze von rund 1'000 Stück auf dem gesamten PSI- und Zwilag-Areal gemäss PSI (2022), maximal 2'500 Fahrten pro Tag).

Bei den bestehenden Anlagen des PSI und der Zwilag im näheren Umfeld des Projektperimeters handelt es sich nicht um Industrieanlagen mit hohen Luftschadstoffemissionen (wie z.B. Kehrichtverbrennungs- und Verwertungsanlagen)6.

Emissionen durch Bautätigkeiten und Bautransporte entstehen während der rund 5 Jahre dauernden Bauphase (vgl. Kap. 4.3) im gesamten Projektperimeter und entlang der Transportrouten.

Emissionen Baumaschinen und Geräte

Die Bauarbeiten sind mit Schadstoffemissionen verbunden, welche in der näheren Umgebung der Baustelle zu Luftschadstoffbelastungen führen können. Im vorliegenden Vorhaben werden v.a. Tätigkeiten im Tief- und Hochbau (z.B. Rückbauarbeiten bestehender Bauten und Anlagen, Erstellen und Betreiben von Baustelleneinrichtungen sowie Installationsplätzen und -pisten, Erdbewegungs- und Aushubarbeiten etc.) erwartet, welche Luftschadstoff-Emissionen und Staub verursachen.

Aufgrund der Grösse (> 1 ha, vgl. Tab. 4‑1) und der Dauer (> 1 Jahr; vgl. Kap. 4.3) der Baustelle sowie der bewegten Kubatur (> 20'000 m3 fest; vgl. Kap. 4.6.3) gilt die Massnahmenstufe B gemäss Baurichtlinie Luft (BAFU 2016b). Generell sind Maschinen und Geräte vorzusehen, die den jeweils aktuellen Vorgaben der LRV (1985) genügen. Staubimmissionen auf die Umgebung können durch geeignete und bewährte Massnahmen verhindert werden.

Emissionen Bautransporte

Neben den Bautätigkeiten können die erforderlichen Bautransporte entlang der Transportrouten zu Luftschadstoffbelastungen führen. Die Mengen von an- und abzuführendem Material für den Bau der BEVA (inkl. Rückbau bestehende Zwilag-Gebäude) sind zum heutigen Zeitpunkt erst grob bekannt (vgl. Kap. 4.6). Transportrouten in der näheren Umgebung des Projektperimeters sind bereits grösstenteils vorhanden (vgl. Fig. 4‑6). Angaben zu den Transportfahrzeugen, -routen und -mengen werden im UVB 2. Stufe beschrieben. Gemäss Vollzugshilfe Luftreinhaltung bei Bautransporten (Leuenberger & Spittel 2001) handelt es sich vorliegend um eine «grosse Baustelle» (Bauarealfläche > 5'000 m2, Aushubvolumen > 20'000 m3). Grosse Baustellen gemäss Definition der Vollzugshilfe verursachen relevante Bautransport-Emissionen. Weiter setzt die Vollzugshilfe für grosse Baustellen Maximal‐ und Zielwerte bezüglich der spezifischen NOX‐, PM10 und CO2‐Emissionen für Schüttguttransporte (Emissionen pro m3 transportiertem Schüttmaterial) fest. Die Abschätzung und Beurteilung der spezifischen Emissionen der Schüttguttransporte sowie allenfalls die Festlegung von Massnahmen erfolgt für den UVB 2. Stufe.

Während der Betriebsphase ist hauptsächlich mit Transporten von und zum gTL zu rechnen (vgl. Kap. 4.7.3.3). Diese Schwerlasttransporte erfolgen über die Strasse (vgl. Kap. 4.7.3) und verursachen einen vernachlässigbaren Anstieg des Gesamtverkehrsaufkommens (<1 %) zwischen der Insel Beznau (ZWIBEZ), Würenlingen (BEVA) und Stadel (gTL).

Am Projektperimeter finden während der Betriebsphase im Durchschnitt ca. 5 – 10 LKW-Fahrten und 40 – 60 PW-Fahrten pro Tag statt (d.h. weniger als 2 % des bestehenden Verkehrs auf der Kantonsstrasse Nr. K442). Durch diese geringfügige Erhöhung des Verkehrsaufkommens wird sich die verkehrsbedingte Luftbelastung nicht spürbar erhöhen. Für die Betriebsphase wird zum aktuellen Projektstand davon ausgegangen, dass keine weiteren Luftschadstoff-Emissionsquellen vorhanden sein werden. Dies ist im Rahmen des UVB 2. Stufe zu bestätigen.

Die grössten Emissionen sind aufgrund der Bautätigkeiten und Bautransporte während der Bauphase zu erwarten. Gemäss Beurteilungskriterien der Baurichtlinie Luft (BAFU 2016b) gilt die Massnahmenstufe B. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Massnahmen, können die Auswirkungen auf ein umweltverträgliches Mass begrenzt werden.

Durch den Betrieb der BEVA wird sich das Verkehrsaufkommen zur BEVA, auf dem Projektperimeter sowie zwischen der BEVA und dem gTL geringfügig resp. hinsichtlich Luftschadstoffbelastung in nicht relevantem Masse erhöhen.

Für die Betriebsphase wird zum aktuellen Projektstand davon ausgegangen, dass keine weiteren Luftschadstoff-Emissionsquellen vorhanden sein werden. Dies ist im Rahmen des UVB 2. Stufe zu bestätigen.

Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Luftreinhaltung» eingehalten werden. Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich dieses Umweltbereichs werden als tragbar erachtet.

|

PH-HU2 Luf 01 |

Transportkonzept Für die Bau- und Betriebsphase werden Angaben zu Transportfahrzeugen, -routen und -mengen gemacht. |

|

PH-HU2 Luf 02 |

Spezifische Emissionen Schüttguttransporte in der Bauphase Die spezifischen Emissionen der Schüttguttransporte werden abgeschätzt und beurteilt. |

|

PH-HU2 Luf 03 |

Massnahmen Baustelle und Bautransporte Die auf den Baustellen und bei den Bautransporten umzusetzenden Massnahmen werden dargestellt (inkl. Massnahmen zu Staubemissionen) |

|

PH-HU2 Luf 04 |

Beurteilung Luftbelastung in der Betriebsphase Die Auswirkungen der Emissionsquellen im Projektperimeter auf die Luftsituation in der Betriebsphase werden beurteilt (ohne Berechnungen). |

Lärmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986, Stand 1. November 2023, SR 814.14 (LSV)

Baulärm-Richtlinie. Richtlinie über bauliche und betriebliche Massnahmen zur Begrenzung des Baulärms gemäss Art. 6 LRV, Umwelt-Vollzug Nr. 0606, Stand 2011 (BAFU 2006)

Anwendungshilfe zur Baulärm-Richtlinie (Cercle Bruit 2005)

GIS des Bundes: Strassenverkehrslärm, BAFU (swisstopo 2024)

GIS des Kantons Aargau: Bauzonenplan (AGIS 2024)

|

PH-HU1 Lär 01 |

Massnahmenstufe Baulärm Festlegung der Massnahmenstufe gemäss der Baulärm-Richtlinie für die Bauarbeiten während der Bauphase. |

|

PH-HU1 Lär 02 |

Massnahmenstufe Bautransporte Festlegung der Massnahmenstufe gemäss der Baulärm-Richtlinie für die Bautransporte während der Bauphase. |

|

PH-HU1 Lär 03 |

Beurteilung Strassenverkehrslärm Berechnung und Beurteilung der Auswirkungen des projektbedingten Verkehrs auf die Strassenlärmsituation in der Betriebsphase. |

|

PH-HU1 Lär 04 |

Beurteilung Industrie- und Gewerbelärm Berechnung und Beurteilung der Auswirkungen des künftigen Industrie- und Gewerbelärms für die Betriebsphase. |

|

PH-HU1 Lär 05 |

Massnahmenstufe Baulärm Rückbau Festlegung der Massnahmenstufe gemäss der Baulärm-Richtlinie für die Bauarbeiten während der Rückbauphase. |

|

PH-HU1 Lär 06 |

Massnahmenstufe Bautransporte Rückbau Festlegung der Massnahmenstufe gemäss der Baulärm-Richtlinie für die Bautransporte während der Rückbauphase. |

Der Rückbau der BEVA (und damit PH-HU1 Lär 05 und 06) wird im Rahmen des Stilllegungsverfahrens behandelt (vgl. Kap. 3.5.2).

Aufgrund des aktuellen Projektstands können erst grobe Erkenntnisse für den Umweltbereich «Lärm» gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 Lär 03 und 04 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.

Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):

Berücksichtigung der Anträge

Auf die Anträge des BAFU wird folgendermassen eingetreten:

-

Die Anträge 14 und 15 des BAFU werden im UVB 2. Stufe abgehandelt. Das Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe wird entsprechend angepasst.

Der Projektperimeter liegt in einer Distanz von ca. 1.3 – 1.5 km zum Siedlungsgebiet (Dorfkerne Böttstein, Villigen und Würenlingen), isoliert zwischen der Aare und grossen Waldflächen in einer Arbeitszone II sowie auf einem heutigen Waldareal (vgl. Fig. 4‑2).

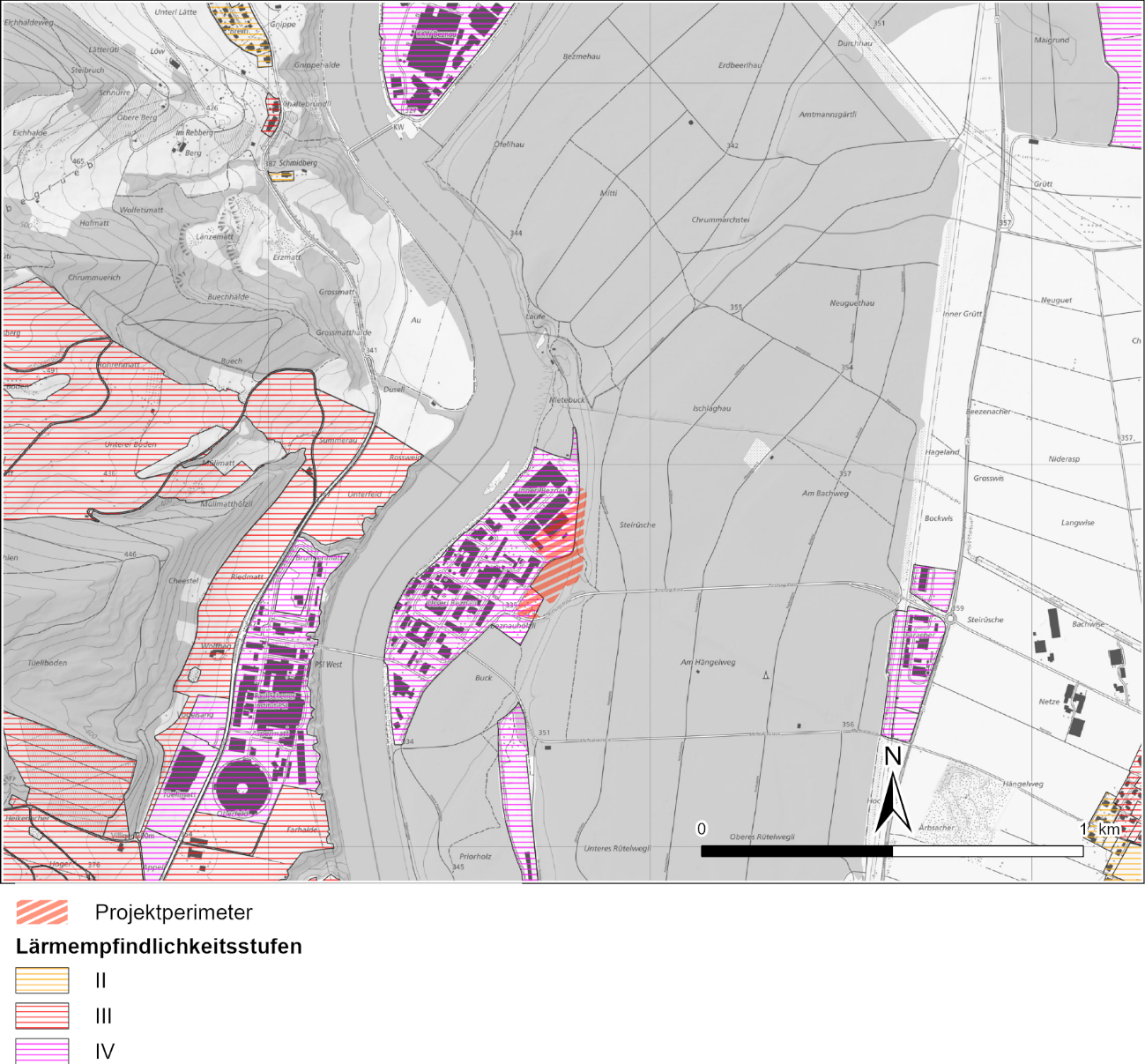

Die Arbeitszone II ist der Lärmempfindlichkeitsstufe IV zugewiesen (vgl. Fig. 5‑1). Bei den bestehenden Nutzungen des PSI und der Zwilag handelt es sich um sog. «nicht lärmintensive Betriebe».

Die Lärm-Immissionsgrenzwerte für Strassenverkehrslärm werden gemäss Lärmbelastungskarte des Bundes im Projektperimeter eingehalten (swisstopo 2024).

Fig. 5‑1:Lärmempfindlichkeitsstufen gemäss Richtplan (Kanton Aargau 2011)

Lärmemissionen durch Bauarbeiten sowie durch Bautransporte entstehen während der gesamten Bauphase, welche insgesamt rund 5 Jahre dauert (vgl. Kap. 4.3). Die Emissionen gehen vom gesamten Projektperimeter und den beschriebenen Transportrouten aus (vgl. Kap. 4.7.1).

Emissionen Baumaschinen und Geräte

Die mit den Bauarbeiten in Zusammenhang stehenden Lärmemissionen (Baumaschinen und Geräte, Materialumschlag, lärmintensive Tätigkeiten wie Abbruch) führen in der Umgebung zu zusätzlichen Lärmbelastungen. Die Beurteilung von Baulärm (Festlegen Massnahmenstufe) und die Ausarbeitung entsprechender Schutzmassnahmen werden gemäss Vorgaben der Baulärm-Richtlinie vorgenommen (BAFU 2006).

Grundsätzlich sind Massnahmen erforderlich, wenn:

-

sich Räume mit lärmempfindlicher Nutzung (hier v.a. Büroräume) in einem Abstand von ≤ 300 m zur Baustelle befinden resp. ≤ 600 m, falls Bauarbeiten in Zeiten mit erhöhtem Ruheanspruch (12 bis 13 Uhr und 19 bis 07 Uhr) stattfinden;

-

die «lärmige Bauphase» oder die «lärmintensiven Bauarbeiten» länger als 1 Woche dauern.

Im vorliegenden Fall wird davon ausgegangen, dass die «lärmige Bauphase» mehr als 1 Jahr dauert (vgl. Kap. 4.3). Innerhalb von 300 m befinden sich das PSI Ost und die Zwilag mit lärmempfindlichen Nutzungen (Büroräumlichkeiten). Weitere lärmempfindliche Nutzungen innerhalb von 600 m befinden sich beim PSI West (z.B. Gästehaus). Für die Bauarbeiten gilt damit für die Zeit zwischen 07 bis 12 und 13 bis 19 Uhr die Massnahmenstufe A gemäss Baulärm-Richtlinie (BAFU 2006). Für Bauarbeiten in den übrigen Zeiten sowie an Sonn- und Feiertagen werden die Massnahmen verschärft (Anwendung der nächsthöheren Massnahmenstufe). In der Bauphase wird von Arbeitszeiten gemäss Kap. 4.5.2 ausgegangen.

Bei den «lärmintensiven Bauarbeiten» (z.B. Abbruch, Fräsen, Rammarbeiten) wird angenommen, dass diese weniger als 1 Jahr dauern. Somit gelten die gleichen Massnahmenstufen wie oben.

Emissionen Bautransporte

Bautransporte (Materialtransporte) verursachen entlang der genutzten Transportrouten Lärmbelastungen (vgl. Fig. 4‑6).

Es wird davon ausgegangen, dass die durchschnittliche Anzahl Bautransporte (LKW) während der rund 5 Jahre dauernden Bauzeit maximal 50 LKW-Fahrten pro Arbeitstag (Montag bis Samstag) resp. 300 LKW-Fahrten pro Woche Bauzeit beträgt (vgl. Kap. 4.7.3.1). Davon entfallen höchstens 10 % auf die Nachtperiode (22 – 06 Uhr), d.h. durchschnittlich maximal 30 LKW-Fahrten pro Woche Bauzeit. Unter der Voraussetzung, dass die Bautransporte über Hauptverkehrsstrassen erfolgt, gilt damit für die Bautransporte die Massnahmenstufe A6 gemäss Baulärm-Richtlinie (BAFU 2006).

Schwellenwert Massnahmenstufe B: 940 Fahrten in der Tages- und 60 Fahrten pro Woche in der Nachtperiode ↩

Strassenverkehrslärm

In der Betriebsphase werden leere ELB/TB angeliefert, TLB vom ZWIBEZ über die Strasse zum Projektperimeter transportiert und ELBs in TBs zum gTL in Stadel transportiert (vgl. Kap. 4.7.3). Aus logistischen Gründen erfolgt der Transport über das Strassennetz. Die derzeit vorhandenen Transportrouten zwischen dem Projektperimeter und dem gTL führen teils durch Siedlungsgebiet (Nagra 2024c).

Grundsätzlich gilt, dass bei bestehenden Verkehrsanlagen der projektbedingte Verkehr keine zusätzlichen Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte zur Folge haben darf. Bei sanierungsbedürftigen Verkehrsanlagen (Immissionsgrenzwerte bereits überschritten) darf der Mehrverkehr keine wahrnehmbare Zunahme (Erhöhung um 1dB(A) oder mehr) verursachen.

Aufgrund der zu erwartenden Fahrten (vgl. Kap. 4.7.3) werden diese Anforderungen erfüllt.

Industrie- und Gewerbelärm

Die BEVA ist als neue ortsfeste Anlage im Sinne von Art. 7 LSV zu betrachten. In der weiteren Projektplanung ist die Einhaltung der Planungswerte (abhängig von Betriebszeiten) nachzuweisen. Für den UVB 2. Stufe werden Lärmquellen innerhalb des Projektperimeters ermittelt und die Auswirkungen des künftigen Industrie- und Gewerbelärms berechnet und beurteilt. Lärmemissionen werden wie vorgeschrieben begrenzt.

Lärmemissionen sind aufgrund der Bautätigkeiten und Bautransporte während der Bauphase zu erwarten (vgl. Kap. 4.3 und 4.5.1). Unter Berücksichtigung der Massnahmen gemäss Baulärm-Richtlinie (BAFU 2006) und des Einsatzes von emissionsarmen Baumaschinen, Bauverfahren und Transportfahrzeugen werden die Auswirkungen auf ein umweltverträgliches Mass begrenzt.

Durch den Betrieb der BEVA wird sich das Verkehrsaufkommen zum Projektperimeter, auf dem Areal der BEVA und zwischen der BEVA und dem gTL nur geringfügig resp. hinsichtlich Lärmbelastung in nicht relevantem Masse erhöhen (vgl. Kap. 5.2.5.2).

Der Betrieb der Anlage muss die Planungswerte gemäss LSV für Industrie- und Gewerbeanlagen einhalten. Der entsprechende Nachweis wird im Rahmen des UVB 2. Stufe erbracht.

Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Lärm» eingehalten werden. Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich dieses Umweltbereichs werden als tragbar erachtet.

|

PH-HU2 Lär 01 |

Transporte (ohne Ausnahmetransporte) während Bau- und Betriebsphase Die Transportrouten werden unter Berücksichtigung von Siedlungsgebieten ausgewiesen und der zu erwartende Mehrverkehr dem vorhandenen Verkehr gegenübergestellt. |

|

PH-HU2 Lär 02 |

Massnahmen Baulärm (inkl. Bautransporte) Überprüfung und Festlegung der Massnahmenstufen sowie Aufzeigen der notwendigen Massnahmen gemäss Vorgaben der Baulärm-Richtlinie. |

|

PH-HU2 Lär 03 |

Beurteilung Industrie- und Gewerbelärm (Betriebsphase) Die Lärmquellen im Projektperimeter werden in einem Plan dargestellt und die jeweiligen Betriebszeiten angegeben. Die Auswirkungen des künftigen Industrie- und Gewerbelärms für die Betriebsphase werden berechnet und beurteilt sowie bei Bedarf geeignetete Lärmschutzmassnahmen festgelegt. |

Erschütterungen im Bauwesen, Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden (DIN-Norm 4150, Teil 2; DIN 1999)

Erschütterungen – Erschütterungswirkungen auf Bauwerke VSS-40312 (VSS 2019b)

Erschütterungsimmissionen bei verschiedenen Bauaktivitäten, Juni 2013, NAB 13-19 (Ziegler 2013)

|

PH-HU1 Ers 01 |

Bauphase und Baumethoden Beschreibung und Analyse der Erschütterungen, welche während der Bauphase auftreten können. |

|

PH-HU1 Ers 02 |

Erschütterungen während der Betriebsphase Es ist zu verifizieren, dass während der Betriebsphase keine Erschütterungen auftreten. |

|

PH-HU1 Ers 03 |

Rückbauphase Beschreibung und Analyse der Erschütterungen, welche während der Rückbauphase auftreten können. |

Der Rückbau der BEVA (und damit PH-HU1 Ers 03) wird im Rahmen des Stilllegungsverfahrens behandelt (vgl. Kap. 3.5.2).

Aufgrund des aktuellen Projektstands können für den Umweltbereich «Erschütterungen / abgestrahlter Körperschall» noch keine für eine abschliessende Bewertung ausreichenden Erkenntnisse gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 Ers 01 und 02 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.

In den Stellungnahmen sind keine zusätzlichen Anträge zum Pflichtenheft formuliert.

Auf dem angrenzenden Areal des PSI und der Zwilag befinden sich bestehende Bauten und Anlagen. Es sind keine relevanten Erschütterungen bekannt, welche von diesen Bauten und Anlagen ausgehen.

Mehr als 600 m südlich des Projektperimeters befindet sich heute die erschütterungsempfindliche SwissFEL-Anlage des PSI (vgl. Fig. 3‑2).

Gewöhnliche Bauaktivitäten im Anlagenperimeter wie Bohren, Baggerarbeiten, Betonumschlag verursachen gemäss Ziegler (2013) nur geringe Erschütterungen und ergeben ab einer Distanz von ca. 200 m keine über dem Hintergrundrauschen liegenden Erschütterungen. Die durch LKW-Verkehr verursachten Erschütterungen liegen gemäss Ziegler (2013) bei glattem Belag in einer Distanz von 150 m unterhalb des Hintergrundpegels. Walzenverdichter (Vibrationswalzen) hingegen könnten Erschütterungen ergeben, die in dieser Distanz über dem Hintergrundrauschen liegen.

Zum jetzigen Projektstand sind die Bauverfahren noch nicht festgelegt (vgl. Kap. 4.5.1). In der weiteren Projektplanung werden erschütterungsrelevante Arbeiten (z.B. Rammarbeiten, Abbrucharbeiten Beton und Belag z.B. mit Pressluftmeissel und Spitzhammer, Verdichtungen mit Walzenverdichtern (Vibrationswalzen), Setzen und Ziehen von Spundwänden etc.) identifiziert und allfällige Massnahmen in Abstimmung mit dem PSI und der Zwilag definiert.

Nach heutigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass durch den Betrieb der BEVA (Güterumschlag, Transporte TLB/TB) keine relevanten Erschütterungen zu erwarten sind. Aufgrund der Distanz von deutlich über 600 m zum Anlagenperimeter sind auch für die erschütterungsempfindliche SwissFEL-Anlage keine negativen Auswirkungen zu erwarten. Für den UVB 2. Stufe ist dies zu bestätigen.

Die Bereiche Erschütterungen und abgestrahlter Körperschall sind gemäss heutigem Kenntnisstand nur während der Bauphase relevant.

Während des Betriebs sind im Bereich Erschütterungen und abgestrahlter Körperschall keine relevanten Auswirkungen zu erwarten.

Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Erschütterungen / abgestrahlter Körperschall» eingehalten und das Vorhaben bezüglich dieser Aspekte umweltverträglich realisiert werden.

|

PH-HU2 Ers 01 |

Erschütterungen während der Bauphase Die Auswirkungen der gewählten Baumethoden werden abgeschätzt und allfällige Massnahmen in Abstimmung mit PSI und Zwilag definiert. |

|

PH-HU2 Ers 02 |

Erschütterungen während der Betriebsphase Es wird bestätigt, dass während der Betriebsphase keine relevanten Erschütterungen auftreten. |

Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung vom 23. Dezember 1999, Stand 1. November 2023, SR 814.710 (NISV)

Nichtionisierende Strahlung. Mobilfunk- und WLL-Basisstationen, Vollzugsempfehlung zur NISV, Vollzug Umwelt VU 5801 (BUWAL 2002a)

Standorte von Sendeanlagen in der Schweiz (BAKOM 2022)

Hochspannungsleitung Vollzugshilfe zur NISV, Vollzugs-, Berechnungs- und Messempfehlung. Entwurf zur Erprobung, Juni 2007, Umwelt-Vollzug (BAFU 2007)

Vorlage für die Beurteilung von Trafostationen (ESTI 2022)

|

PH-HU1 NIS 01 |

Eruieren von NIS-Quellen Es werden Aussagen zu den massgebenden vorhandenen NIS-Quellen gemacht. |

|

PH-HU1 NIS 02 |

Geplante NIS-relevante Anlagen während der Bauphase Aufzeigen der Details zu NIS-relevanten Anlagen des Projekts inkl. Erstellen aller Standortdatenblätter für NIS-Anlagen, welche zum Projekt gehören oder im Rahmen des Projekts erstellt werden. |

|

PH-HU1 NIS 03 |

Abschätzung Einhaltung von NIS-Grenzwerten während der Betriebsphase Es werden qualitative Aussagen zur Einhaltung der NIS-Grenzwerte gemacht. |

Aufgrund des aktuellen Projektstands können erst grobe Erkenntnisse für den Umweltbereich «nichtionisierende Strahlung» gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 NIS 02 und 03 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.

In den Stellungnahmen sind keine zusätzlichen Anträge zum Pflichtenheft formuliert.

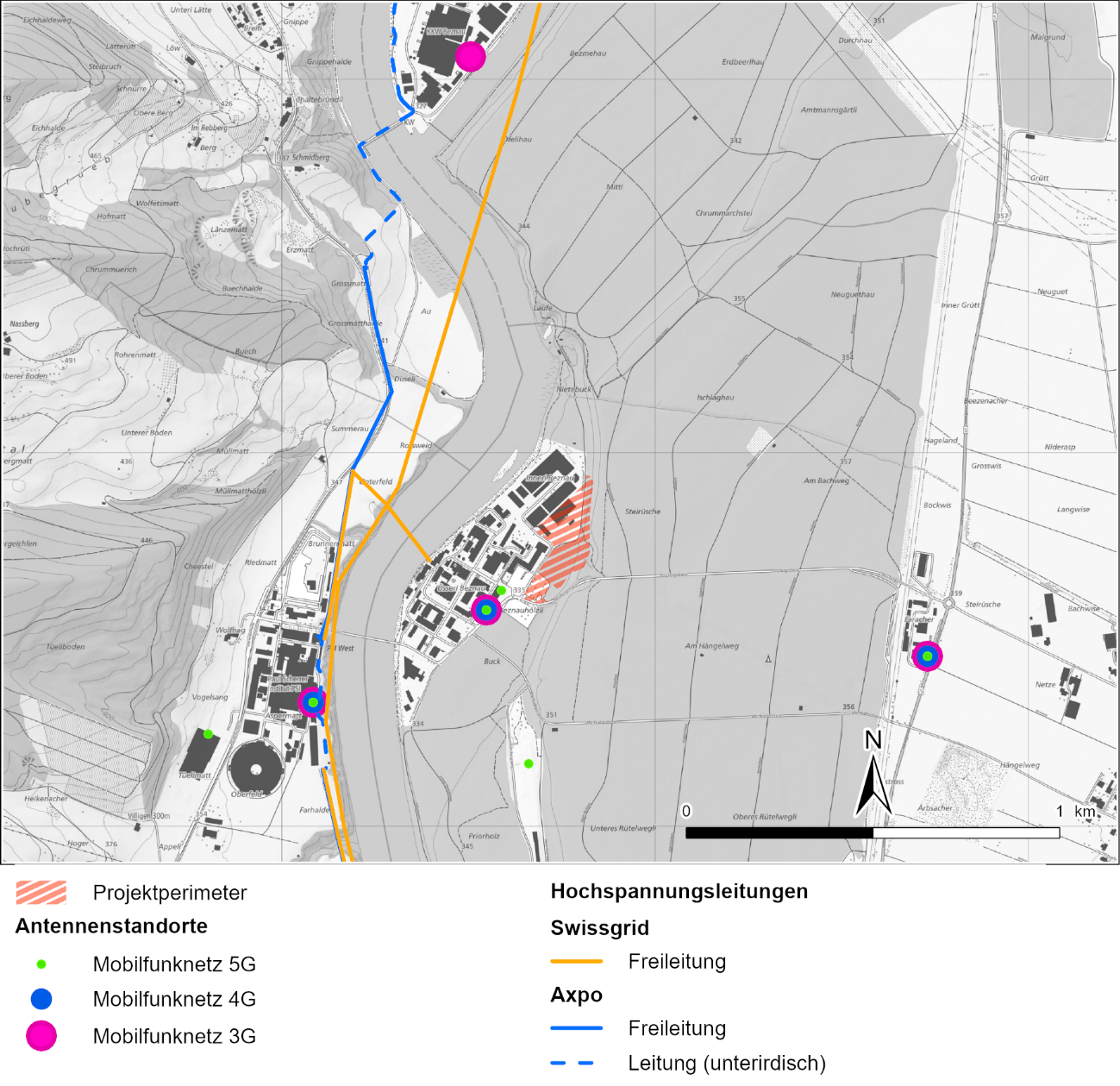

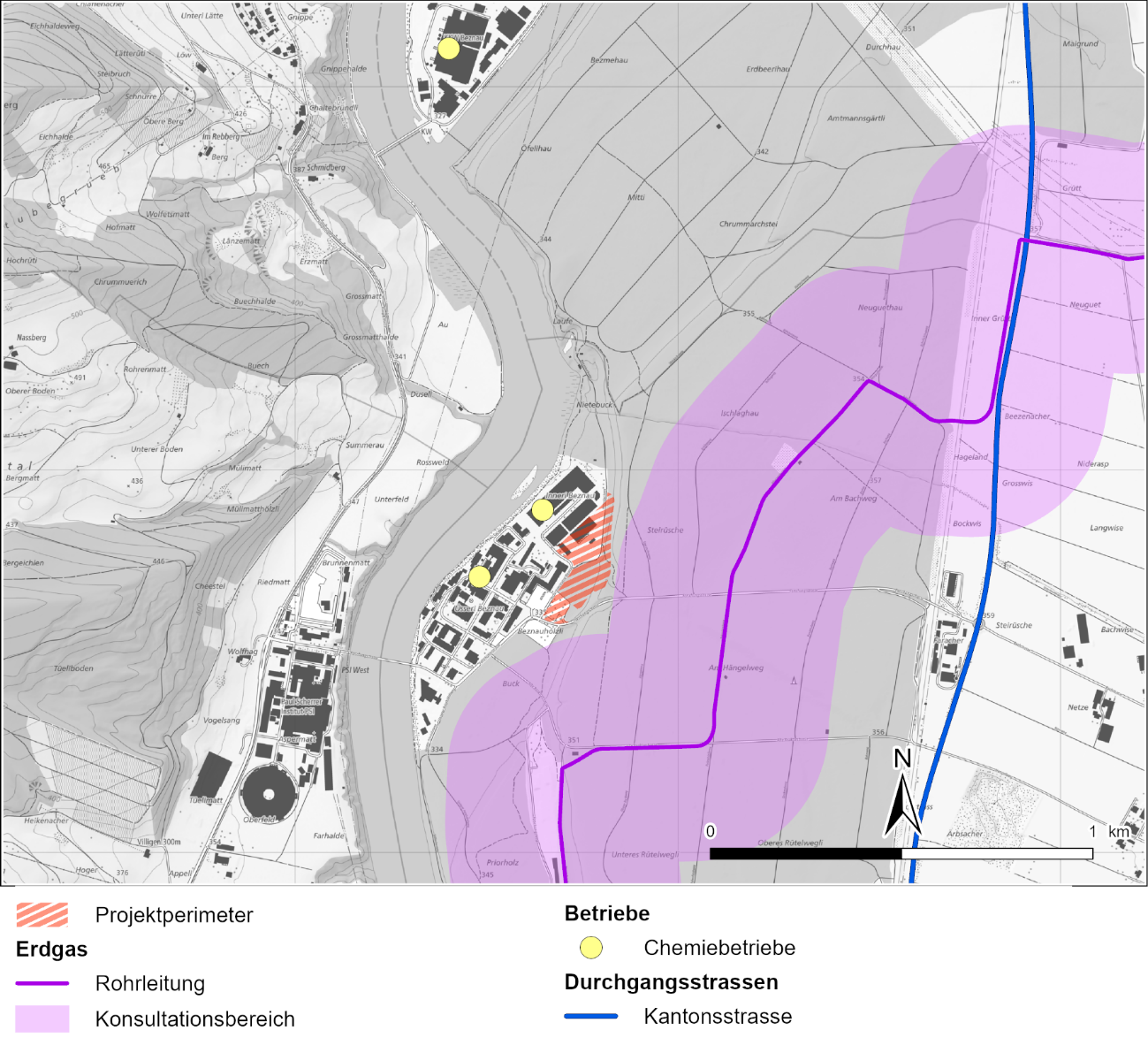

Bei den im Umkreis des Projektperimeters bestehenden Mobilfunkantennen (vgl. Fig. 5‑2) mit grosser bis mittlerer Sendeleistung handelt es sich um sogenannte «alte Anlagen», welche vor Inkrafttreten der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV 1999) erstellt wurden. Die Einhaltung der Grenzwerte bei den umliegenden Orten mit empfindlichen Nutzungen (OMEN) bzw. die Sanierung der Anlagen wird durch die jeweiligen Betreiber der Anlage sichergestellt. Beim Projektperimeter handelt es sich um bereits rechtsgültig eingezonte Bauzonen (Arbeitszone II) bzw. unmittelbar angrenzende Waldflächen. Aufgrund des Abstands des Anlagenperimeters zu den Mobilfunkantennen des PSI Ost resp. des PSI West von 100 m resp. 700 m und der dazwischenliegenden Gebäude, welche heute bereits OMEN aufweisen, kann davon ausgegangen werden, dass die massgebenden Anlagegrenzwerte im künftigen Anlagenperimeter auch ohne Sanierung der Anlagen eingehalten werden.

Westlich des Projektperimeters verlaufen mehrere Hochspannungsleitungen (Freileitungen) der Axpo und Swissgrid (vgl. Fig. 5‑2). Diese führen vom KKW Beznau zum PSI West und weiter in Richtung Süden entlang des Westufers der Aare. Nördlich des PSI West führt ein Abzweiger der Swissgrid-Leitung zum PSI Ost und wird dort als erdverlegte Kabelleitung weitergeführt. Beide Teile des PSI sind daher mit dem Leitungsstrang aus dem KKW Beznau verbunden. Aufgrund des Abstands von ca. 300 m zum Anlagenperimeter und der dazwischenliegenden Gebäude, welche heute bereits OMEN aufweisen, kann davon ausgegangen werden, dass die massgebenden Anlagegrenzwerte auch im künftigen Anlagenperimeter eingehalten werden.

Fig. 5‑2:Antennenstandorte und Hochspannungsleitungen im Umkreis des geplanten Projektperimeters (swisstopo 2024)

Es wird davon ausgegangen, dass für den Bau selbst keine NIS-relevanten Anlagen erstellt werden (vgl. Kap. 4.8).

Allfällige NIS-relevante Anlagen (z. B. Transformatorenstationen) im Anlagenperimeter werden so geplant, dass OMEN abgeschirmt von NIS-relevanten Anlagen liegen und die massgebenden Anlagegrenzwerte an den OMEN eingehalten werden. Für den UVB 2. Stufe wird überprüft, ob resp. welche NIS-Schutzmassnahmen dazu nötig sind.

In der Bauphase ist der Umweltbereich NIS nicht relevant.

Für die Betriebsphase ist zu prüfen, ob die Mindestabstände von NIS-relevanten Quellen zu OMEN eingehalten werden oder allfällige NIS-Schutzmassnahmen umzusetzen sind.

Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «NIS» eingehalten und das Vorhaben bezüglich dieses Aspektes umweltverträglich realisiert werden.

|

PH-HU2 NIS 01 |

Neue NIS-relevante Anlagen für die Betriebsphase Die neuen NIS-relevanten Anlagen des Projekts werden aufgezeigt und ggf. Standortdatenblätter für NIS-Anlagen erstellt. |

|

PH-HU2 NIS 02 |

Mindestabstände / Abschirmungsmassnahmen NIS-Quellen Die belastungsabhängigen Mindestabstände von NIS-Quellen zu OMEN werden überprüft und allfällige NIS-Schutzmassnahmen definiert. |

Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer, Stand 1. Februar 2023, SR 814.20 (Gewässerschutzgesetz, GSchG)

Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998, Stand 1. Februar 2023, SR 814.201 (GSchV)

Wegleitung Grundwasserschutz. Vollzug Umwelt VU 2508 (BUWAL 2004)

Vulnerabilität der Grundwasservorkommen, Tafel 8.7, Hydrologischer Atlas der Schweiz, (HADES 2007)

Leitfaden zur Lagerung gefährlicher Stoffe, 3. Überarbeitete Auflage 2018, Umweltfachstellen der Kantone der Nordwestschweiz (AG, BE, BL, BS, SO), der Kantone TG und ZH sowie der Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) (Umweltfachstellen der Kantone der Nordwestschweiz (AG, BE, BL, BS, SO), der Kantone TG und ZH sowie der Gebäudeversicherung Kanton Zürich 2018)

Wegleitung zur Umsetzung des Grundwasserschutzes bei Untertagebauten. Vollzug Umwelt VU 2503 (BUWAL 1998)

Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter – Gesamtpaket, Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA 2019)

Geologische Prognose mit bautechnischer Empfehlung für den Standort der Brennelementverpackungsanlage, Nagra Arbeitsbericht NAB 24-40 (Nagra 2024a)

GIS des Kantons Aargau: Grundwasserkarte, Gewässerschutzkarte (AGIS 2024)

|

PH-HU1 Grw 01 |

Analyse temporärer und permanenter Auswirkungen auf das Grundwasser während der Bau- und Rückbauphase Mögliche projektbedingte Auswirkungen werden aufgezeigt und beurteilt. |

Der Rückbau der BEVA wird im Rahmen des Stilllegungsverfahrens behandelt (vgl. Kap. 3.5.2).

Aufgrund des aktuellen Projektstands können erst grobe Erkenntnisse für den Umweltbereich «Grundwasser» gewonnen werden. Der Punkt PH-HU1 Grw 01 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe wird daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.

Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):

Das BAFU hat in seiner Stellungnahme zur Vollständigkeit vom 27. Februar 2025 folgende ergänzenden Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.3):

Berücksichtigung der Anträge

Auf die Anträge des BAFU wird folgendermassen eingegangen:

-

Die Anträge 8 und 9 des BAFU werden berücksichtigt und das Pflichtenheft der UVB 2. Stufe entsprechend angepasst.

- Anträge 7 und 8 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Die Anträge werden berücksichtigt, Antrag 7 ergänzt (siehe Kap. 2.3) und Antrag 8 ins Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe aufgenommen.

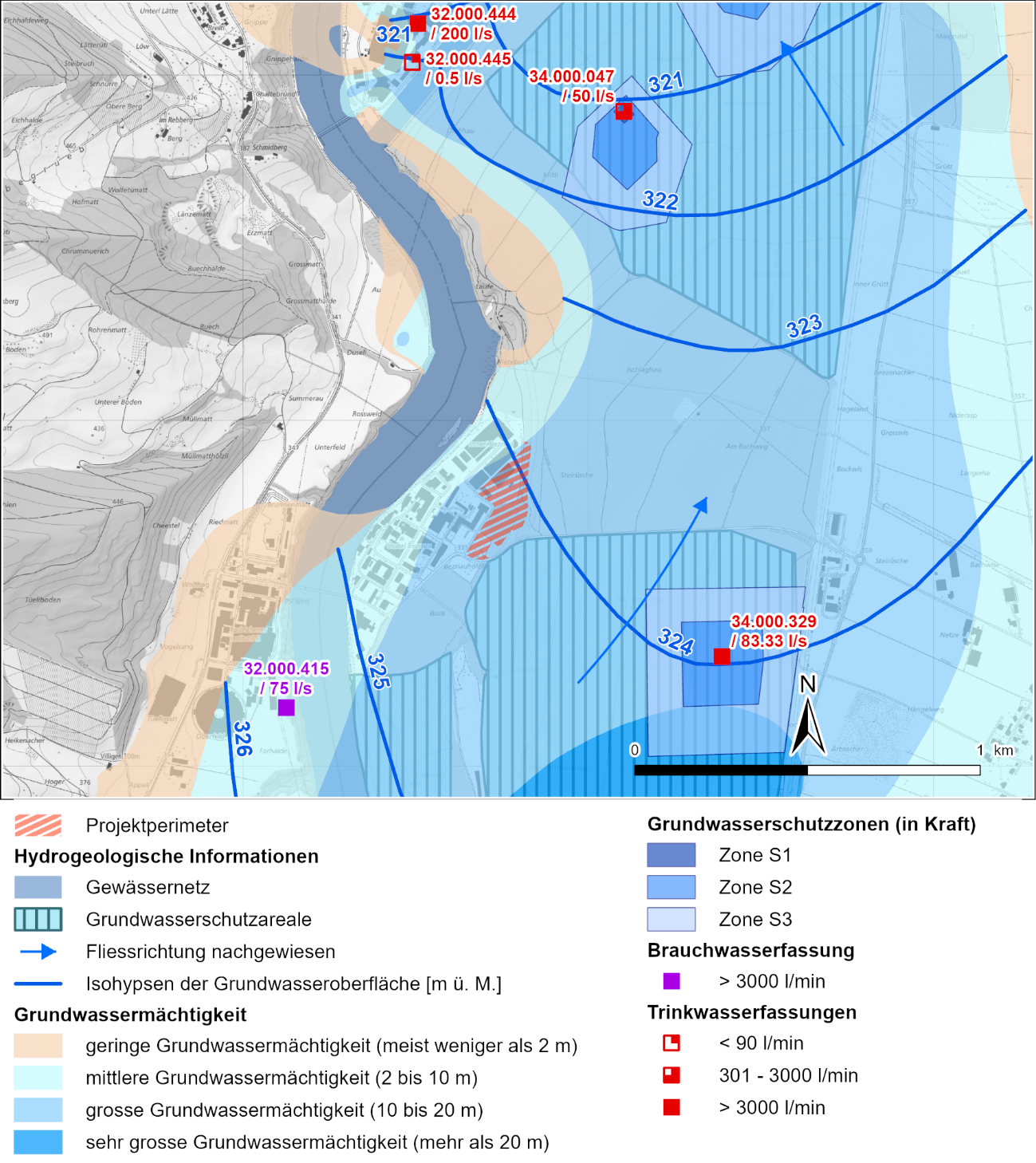

Der Projektperimeter liegt gemäss kantonalem Richtplan (V1.1; Kanton Aargau 2011) im Randbereich eines «vorrangigen Grundwassergebiets». Im Bereich der Zwilag weist der Grund wasserleiter eine Mächtigkeit von 7 – 12 m auf (vgl. Fig. 5‑3). In diversen älteren Bohrungen auf dem Areal wurden Pumpversuche durchgeführt. Diese ergaben Durchlässigkeitsbeiwerte von 1 × 10-3 bis 1 × 10-2 m/s, was einer hohen bis sehr hohen Durchlässigkeit entspricht (Nagra 2024a). Die Grundwasserstände im Projektperimeter sind aufgrund von langfristigen Grund wasser spiegelbeobachtungen in diversen Piezometerrohren in der Umgebung und bei in der Nähe liegenden Grundwasserfassungen bekannt.

Die für den Anlagenperimeter massgebenden Grundwasserspiegel werden wie folgt ange nom men:

| Mittelwasserstand MW: | ca. 323.9 – 324.4 m ü. M. |

| Hochwasserstand HW (1999): | ca. 325.3 – 325.7 m ü. M. |

| Extremhochwasserstand EHW (Häufigkeit 10-4 pro Jahr): | ca. 328.7 m ü. M. |

Bei einem mittleren Terrain des Anlagenperimeters von ca. Kote 335 m ü. M. gemäss der heutigen Topographie des Standorts (AGIS 2024) weist das Grundwasser bei MW einen mittleren Flurabstand von mindestens 10.5 m auf. Bei HW beträgt der mittlere Flurabstand rund 9 m, bei EHW immer noch rund 6 m (Nagra 2024a).

Fig. 5‑3:Grundwasserverhältnisse bei Mittelwasserstand rund um das Zwilag-Areal

(Auszug aus der Grundwasserkarte des Kantons Aargau; AGIS 2024)

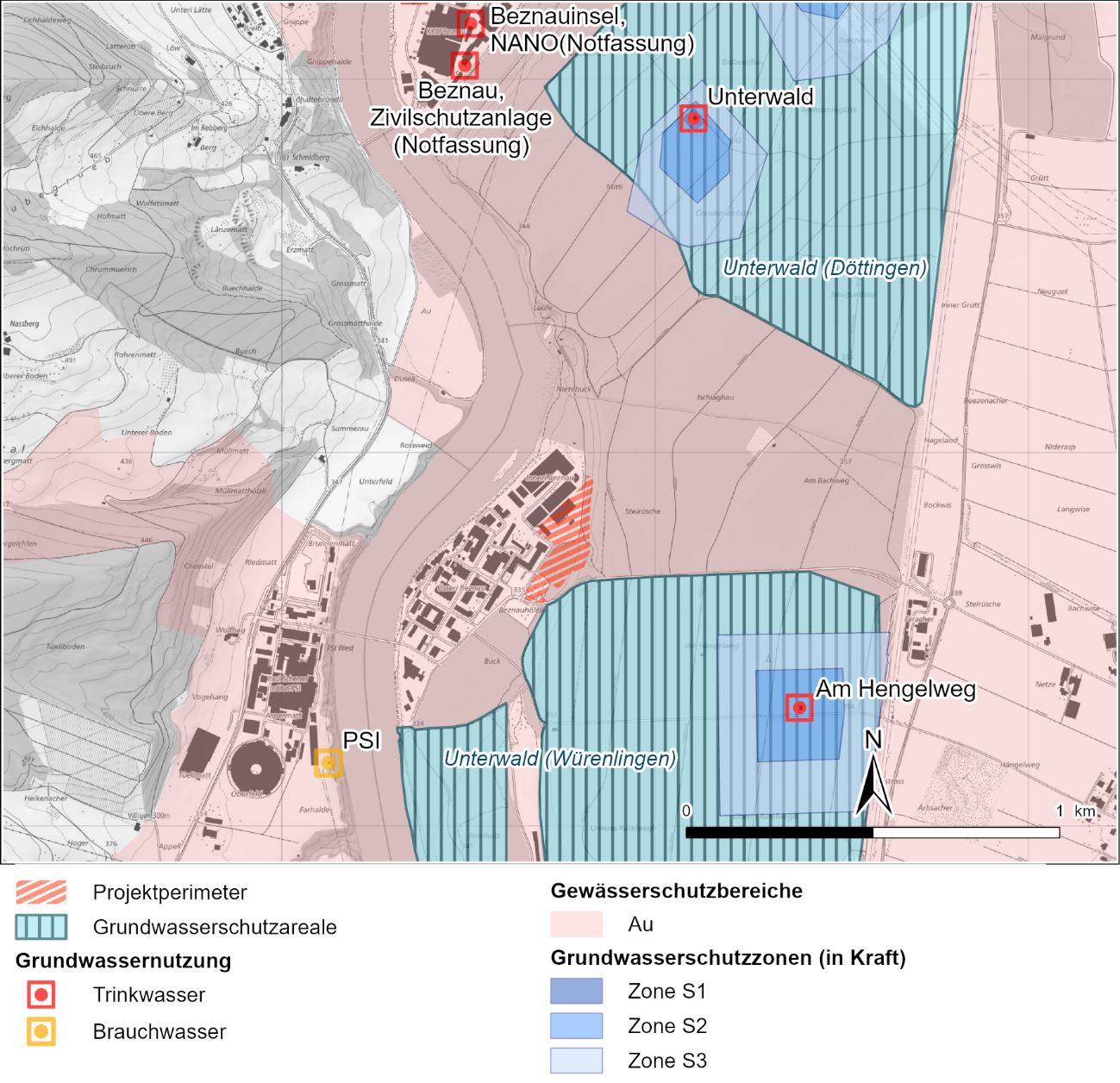

Der Projektperimeter liegt vollständig innerhalb des Gewässerschutzbereichs Au (vgl. Fig. 5‑4). Rund 800 m südöstlich des Projektperimeters befindet sich die Grundwasserfassung «Am Hengelweg» (Bewilligungs-Nr. 34.000.329), welche zu Trinkwasserzwecken genutzt wird (Kon zessionswassermenge 5'000 l/min). Bezüglich der generellen Grundwasserfliessrichtung von Südwesten nach Nordosten (vgl. Fig. 5‑3) liegt die Fassung seitlich des Projektperimeters und zudem innerhalb des Grundwasserschutzareals «Unterwald (Würenlingen)» (vgl. Fig. 5‑4). Rund 1 km nördlich des Projektperimeters und somit im Abstrom liegen die Grundwasserfassungen «Unterwald» (Bewilligungs-Nr. 34.000.047), welche durch die Gemeinde Döttingen zur Trinkwassergewinnung genutzt werden (Konzessionswassermenge 3' 000 l/min) und sich innerhalb des Grundwasserschutzareals «Unterwald (Döttingen)» befinden. Bei den Fassungen auf der Beznau insel nördlich des Projektperimeters (Bewilligungs-Nr. 32.000.444 und 445) handelt es sich um Notfassungen.

Fig. 5‑4:Auszug aus der Gewässerschutzkarte des Kantons Aargau im Bereich des Projekt perimeters (AGIS 2024)

Die nach heutigem Vorhaben vorgesehenen Fundationskoten der BEVA sowie der konventionellen Bauten liegen bei 326 m ü. M. (vgl. Kap. 4.2). Somit sind voraussichtlich keine permanenten Einbauten unter den mittleren Grundwasserspiegel (ca. 323.9 – 324.4 m ü. M., vgl. Kap. 4.2.1) vorgesehen. Eine Absenkung der Fundationskoten bis auf MW-Stand ist jedoch heute nicht auszuschliessen. Die Fundationskote der BEVA wird in UVB 2. Stufe in Bezug auf den Einbau unter den MW überprüft.

Die Dimensionen der Bauten und Anlagen, die Baumethoden und Angaben zum Bauablauf sind noch nicht festgelegt. Daher werden Aussagen zu allfälligen temporären quantitativen Auswirkungen durch gegebenenfalls ins Grundwasser reichende temporäre Baugrubensicherungs- oder Wasserhaltungsmassnahmen und ggf. notwendigen Schutzmassnahmen für den UVB 2. Stufe gemacht und allfällige Ausnahmebewilligungen im Baubewilligungsverfahren beantragt (vgl. Kap. 2.3).

Für die Kühlung resp. Heizung der Gebäude im Anlagenperimeter (vgl. Kap. 4.2.1) könnte ggf. eine thermische Grundwassernutzung realisiert werden. Der Projektperimeter liegt gemäss «Eignungskarte Erdwärmenutzung» (AGIS 2024) in einem dafür geeigneten Gebiet. Die Art der Heizung/Kühlung sowie die weiteren dafür ggf. notwendigen Abklärungen (im Fall Grundwassernutzung u.a. bzgl. Wärmeeintrag resp. -entzug) werden im UVB 2. Stufe dargelegt. Weiter würden im Fall einer Grundwassernutzung die für eine solche Nutzung nötigen Nachweise und Unterlagen eingereicht (Nachweise und Unterlagen für eine Bewilligung zur thermischen Grundwassernutzung, Bohrbewilligung und Antrag für eine kantonale Konzession).

Falls für den Betrieb eine Tankanlage mit wassergefährdenden Flüssigkeiten (z.B. Diesel) betrieben werden muss (z.B. für eine Notstromanlage), sind für den UVB 2. Stufe die entsprechenden Schutzmassnahmen für den Gewässerschutzbereich Au vorzusehen und in entsprechenden Dispositiven festzuhalten.

Zu allfälligen temporären quantitativen Auswirkungen auf das Grundwasser in der Bauphase können noch keine Aussagen gemacht werden. Diese Abklärungen erfolgen im UVB 2. Stufe. Ggf. notwendige Grundwasserschutzmassnahmen werden ebenfalls für den UVB 2. Stufe definiert.

In der Betriebsphase sind nach heutigen Projektstand keine relevanten Einflüsse auf den Umweltbereich Grundwasser zu erwarten, können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Dies ist für den UVB 2. Stufe zu überprüfen. Allenfalls sind entsprechende Schutzmassnahmen vorzusehen.

Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Grundwasser» eingehalten und das Vorhaben bezüglich dieses Aspektes umweltverträglich realisiert werden.

|

PH-HU2 Grw 01 |

Temporäre Grundwasserabsenkung während der Bauphase Allfällig temporäre Grundwasserabsenkungen und Wasserhaltungsmassnahmen während der Bauphase werden abgeklärt und ggf. Ausnahmebewilligungen dafür beantragt. |

|

PH-HU2 Grw 02 |

Durchflussnachweis Für allfällige Einbauten unter den mittleren Grundwasserspiegel wird der Nachweis erbracht, dass die Durchflusskapazität des Grundwassers gegenüber dem Ausgangszustand um höchstens 10 % vermindert wird. Bei Bedarf sind Kompensationsmassnahmen vorzusehen. Die Interessen für einen Einbau ins Grundwasser werden aufgezeigt. |

|

PH-HU2 Grw 03 |

Thermische Grundwassernutzung Sollte Grundwasser für die Kühlung resp. Heizung der Gebäude genutzt werden, sind die nötigen Abklärungen (u.a. bzgl. Wärmeeintrag resp. -entzug) vorzunehmen und die dafür nötigen Nachweise und Unterlagen einzureichen (für Bewilligung thermische Grundwassernutzung, Bohrbewilligung und Antrag kantonale Konzession). |

|

PH-HU2 Grw 04 |

Grundwasserschutz vor wassergefährdenden Stoffen (Betriebsphase) Für allfällige Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen werden Grundwasserschutzmassnahmen geprüft. |

Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 24. Januar 1991, Stand 1. Februar 2023, SR 814.20 (Gewässerschutzgesetz, GSchG)

Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998, Stand 1. Februar 2023, SR 814.201 (GSchV)

Bundesgesetz über den Wasserbau vom 21. Juni 1991, Stand 1. Januar 2022, SR 721.100 (Wasserbaugesetz, WAG)

Verordnung über den Wasserbau vom 2. November 1994, Stand 1. Januar 2016, SR 721.100.1 (Wasserbauverordnung, WBV)

Bundesgesetz über die Fischerei vom 21. Juni 1991, Stand 1. Juli 2023, SR 923.0 (BGF)

Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei vom 24. November 1993, Stand 1. Januar 2021, SR 923.01 (VBGF)

Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen des Kantons Aargau vom 19. Januar 1993, Stand 1. Juli 2024, SAR 713.100 (Baugesetz, BauG)

GIS des Kantons Aargau: Ökomorphologie Fliessgewässer (AGIS 2024)

Es ist kein Pflichtenheft aus der Voruntersuchung vorhanden, da der Umweltbereich «Oberflächengewässer inkl. aquatische Lebensräume» in der Voruntersuchung als nicht relevant eingestuft wurde.

In den Stellungnahmen sind keine Anträge zum Pflichtenheft formuliert.

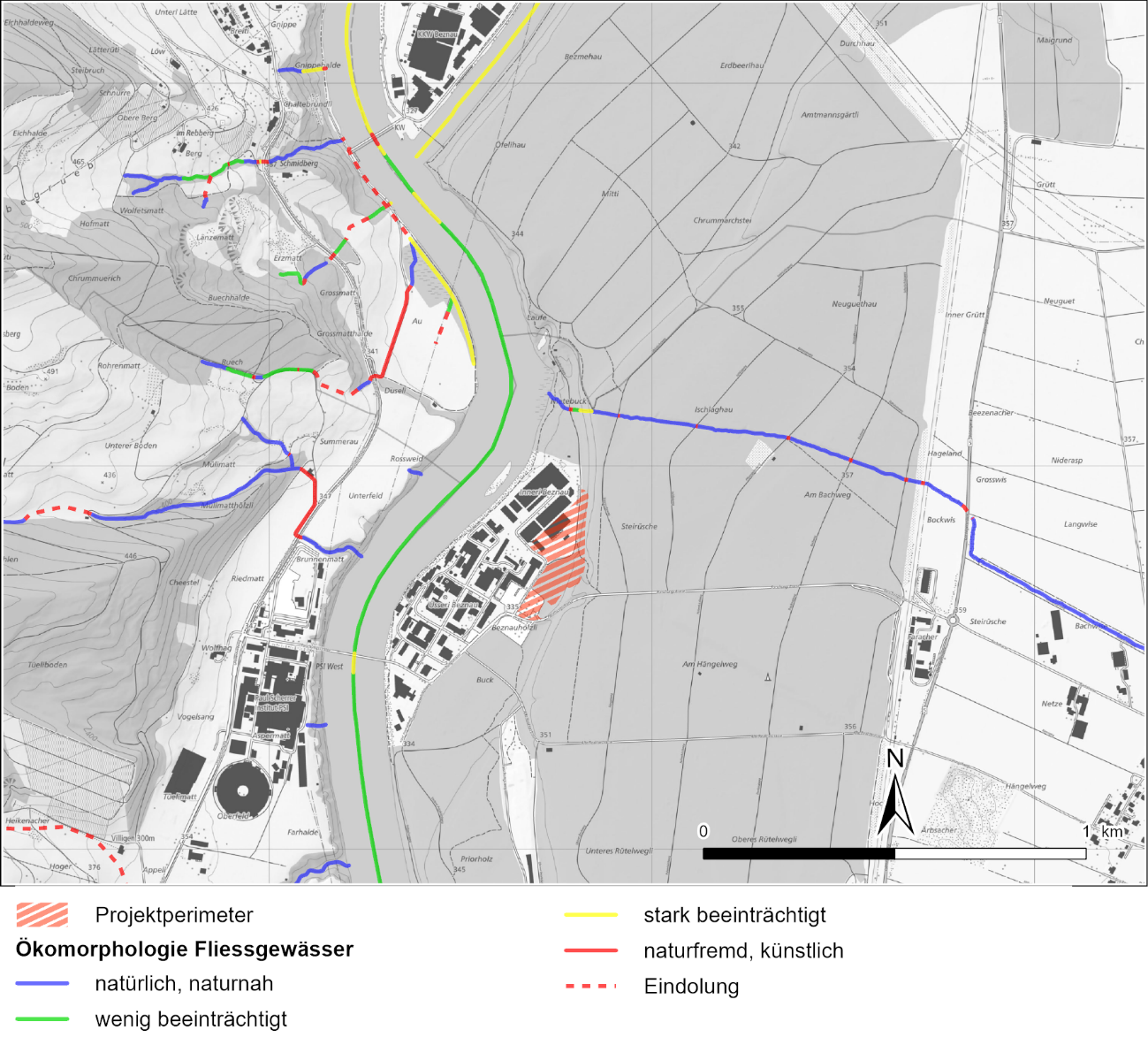

Der Projektperimeter liegt am orographisch rechten Aareufer. Rund 200 m nördlich des Projektperimeters fliesst der Dorfbach (Gewässer Nr. 2.00.110) von Osten her in die Aare. Die Aare wird in diesem Abschnitt ökomorphologisch als «wenig beeinträchtigt», der Dorfbach als «naturnah» eingestuft (vgl. Fig. 5‑5).

Gemäss § 127 Abs. 1 BauG beträgt die Breite des Uferstreifens der Aare beidseits 15 m und die Breite des Gewässerraums gemäss Art. 41a GSchV beim Würenlinger Dorfbach 11 m. In der Gewässerraumkarte sind keine Abweichungen von diesen gesetzlichen Bestimmungen festgelegt.

Nördlich des Zwilag-Areals befindet sich ein kleineres Stillgewässer (Weiher), welches künstlich angelegt wurde und als Versickerungsanlage für das Dachwasser der heutigen Zwilag-Gebäude dient (vgl. Fig. 4‑1).

Fig. 5‑5:Ökomorphologischer Zustand der Fliessgewässer rund um den Projektperimeter (AGIS 2024)

Die Gewässerräume der Fliessgewässer nahe des Projektperimeters (Aare und Dorfbach) werden weder in der Bau- noch in der Betriebsphase tangiert.

Der Umweltbereich Oberflächengewässer ist daher nicht relevant.

Es sind keine Auswirkungen auf die Oberflächengewässer zu erwarten. Der Umweltbereich ist daher nicht relevant.

Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer, 24. Januar 1991, Stand 1. Februar 2023, SR 814.20 (GSchG)

Gewässerschutzverordnung, 28. Oktober 1998, Stand am 1. Februar 2023, SR 814.201 (GSchV)

Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter – Gesamtpaket. Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA 2019)

Wegleitung Grundwasserschutz, Vollzug Umwelt VU 2508 (BUWAL 2004)

Entwässerung von Baustellen. SIA 431:2022, Schweizer Norm SN 509 431 (SIA 2022)

|

PH-HU1 Ent 01 |

Prüfung Entwässerungskonzept (Betriebsphase) Das vorgesehene Entwässerungskonzept für die Betriebsphase wird dargestellt und hinsichtlich Einhaltung der gewässerschutzrechtlichen Vorgaben geprüft. |

Aufgrund des aktuellen Projektstands können noch keine ausreichenden Erkenntnisse für den Umweltbereich «Entwässerung» gewonnen werden. Der Punkt PH-HU1 Ent 01 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe wird daher in das Pflichtenheft für die 2. Stufe übertragen.

In den Stellungnahmen sind keine zusätzlichen Anträge zum Pflichtenheft formuliert.

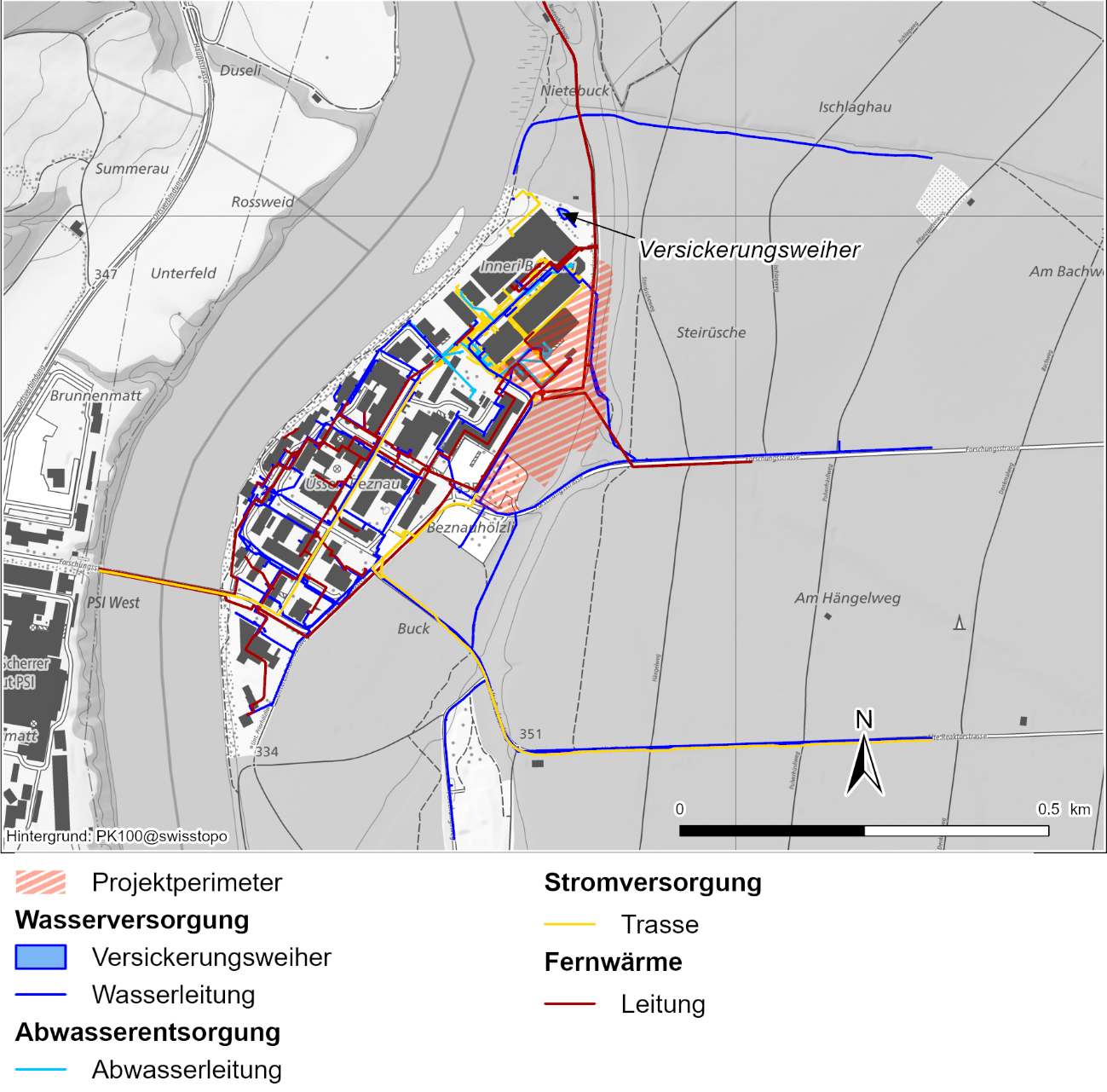

Der Teil des Projektperimeters auf dem heutigen Zwilag-Areal und dem PSI-Parkplatz ist heute versiegelt und entwässert (vgl. Fig. 5‑6). Der Teil im Wald ist nicht entwässert.

Fig. 5‑6:Bestehende Werkleitungen in der näheren Umgebung des Projektperimeters

Das Meteorwasser von arealinternen Verkehrs- und Parkierungsflächen der Zwilag wird über mehrere begrünte Versickerungsmulden, das Dachwasser in einem Versickerungsweiher nördlich der bestehenden Zwilag-Gebäude versickert (vgl. Fig. 5‑6). Das Schmutzwasser der Zwilag wird über die bestehende Kanalisation abgeleitet. Prozesswässer der Zwilag werden in einem geschlossenen System gehandhabt und gelangen nicht in die Umwelt. Der PSI-Parkplatz ist an die Kanalisation (Trennsystem) angeschlossen (vgl. Fig. 5‑6).

In der Bauphase werden grundsätzlich verschiedene typische Baustellenabwässer anfallen (z.B. Meteorwasser aus der Baugrube, Abwasser von Zementbindung, allenfalls Grundwasser bei temporären Absenkungen / Wasserhaltungsmassnahmen etc.). Die bei der Baustellenabwasserbehandlung und -entsorgung zu berücksichtigenden Vorgaben und Massnahmen gemäss SIA (2022) werden im UVB 2. Stufe aufgezeigt. Vor Baubeginn wird ein Baustellenentwässerungskonzept nach SIA 431 (SIA 2022) erstellt und ggf. eine Ausnahmebewilligung bzgl. Einleitung in ein Oberflächengewässer (vgl. Kap. 2.3) beantragt.

Gemäss heutigem Projektstand wird das anfallende Schmutzabwasser der vorhandenen Infrastruktur (Kanalisation) zugeführt und in die Abwasserreinigungsanlage des PSI abgeleitet, sofern die Kapazität dafür ausreicht (Nachweis im Rahmen der weiteren Projektplanung erforderlich). Das Meteorwasser (Dach- resp. Strassenabwasser) soll – abhängig von der Belastungsklasse – aufgrund der günstigen Versickerungsverhältnisse im Projektperimeter (gut durchlässiger Schotter, tief liegender Grundwasserspiegel; vgl. Kap. 5.6 resp. Nagra 2024a) entsprechend der künftigen Vorgaben versickert werden. Für den UVB 2. Stufe wird ein Entwässerungskonzept ausgearbeitet, inkl. Abklärung der Belastungsklasse, der Dimensionierung sowie der Ausgestaltung der Anlage für die Meteorwasserversickerung.

Die Baustellenentwässerung für die Bauphase wird im Rahmen des UVB 2. Stufe behandelt.

Für die Betriebsphase ist im UVB 2. Stufe ein Entwässerungskonzept inkl. Abklärung der Versickerungsmöglichkeiten für Meteorwasser auszuarbeiten.

Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Entwässerung» eingehalten werden. Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich dieses Umweltbereichs werden als tragbar erachtet.

|

PH-HU2 Ent 01 |

Baustellenentwässerungskonzept Für die Baustellenentwässerung wird ein Baustellenentwässerungskonzept nach geltenden Vorgaben ausgearbeitet. |

|

PH-HU2 Ent 02 |

Erstellen Entwässerungskonzept für die Betriebsphase Für die Betriebsphase wird ein Entwässerungskonzept nach gewässerschutzrechtlichen Vorgaben (inkl. Prüfung von Versickerungsmöglichkeiten für Meteorwasser) erstellt. |

Verordnung über die Belastung des Bodens vom 01. Juli 1998, Stand 12. April 2016, SR 814.12 (VBBo)

Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen vom 4. Dezember 2015, Stand 1. Januar 2024, SR 814.600 (Abfallverordnung, VVEA)

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen vom 22. Juni 2005, Stand 1. Januar 2020, SR 814.610 (VeVA)

Beurteilung von Boden im Hinblick auf seine Verwertung, Verwertungseignung von Boden. Ein Modul der Vollzugshilfe Bodenschutz beim Bauen. Umwelt-Vollzug Nr. 2112 (BAFU 2021a)

Boden und Bauen. Stand der Technik und Praktiken. Umwelt-Wissen Nr. 1508 (BAFU 2015)

Erdbau, Boden. Bodenschutz und Bauen, VSS-40581 (VSS 2021)

Klassifikation der Böden der Schweiz – Bodenprofiluntersuchung, Klassifikationssystem, Definitionen der Begriffe, Anwendungsbeispiele, Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz, 3. Auflage (Brunner et al. 2010)

Sachgerechter Umgang mit Boden beim Bauen, Bodenschutzmassnahmen auf Baustellen, Ein Modul der Vollzugshilfe «Bodenschutz beim Bauen». Umwelt-Vollzug Nr. 2112 (BAFU 2022)

Physikalischer Bodenschutz im Wald, Waldbewirtschaftung im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit und Erhaltung der physikalischen Bodeneigenschaften (BAFU 2016c)

GIS des Bundes: Bodeneignungskarte der Schweiz (swisstopo 2024)

GIS des Kantons Aargau: Bodenkarte 1:25'000 und Prüfperimeter Bodenaushub (AGIS 2024)

|

PH-HU1 Bod 01 |

Erhebung und Darstellung der physikalischen Bodeneigenschaften Ergänzend zu bestehenden Bodenkarten sollen die physikalischen Bodeneigenschaften und Mächtigkeiten aufgenommen werden (inkl. Waldboden). Im Bereich des Zwilag-Areals soll eine Bodenfeststellung der kleinen Grünflächen (Rabatten, begrünte Verkehrsinseln) erfolgen. |

|

PH-HU1 Bod 02 |

Festlegung der Bodenverwertungsklassen Auf Basis der Bodeneigenschaften sowie Erhebungen zur chemischen (inkl. Fremdstoffe) und biologischen Belastung sind die Bodenverwertungsklassen für die beanspruchten Bodenflächen aufzuzeigen. |

|

PH-HU1 Bod 03 |

Auswirkungen auf den Boden während des Baus Auswirkungen (quantitativ, physikalisch) auf den Boden sowie spezifische Massnahmen für den Bodenschutz während des Baus werden aufgezeigt. |

|

PH-HU1 Bod 04 |

Flächenbeanspruchung und Bodenbilanz Abschätzung der temporär (nur Bauphase, wiederherstellbar) und definitiv (Bebauung oder Umnutzung) beanspruchten Bodenflächen. Abschätzung der anfallenden Kubaturen an Bodenmaterial (inkl. Einteilung Bodenverwertungsklassen) sowie der Mengen, welche projektintern wiederverwendet werden können. Aufzeigen der externen Verwertung resp. Entsorgung für überschüssiges Bodenmaterial. |

Aufgrund des aktuellen Projektstands können noch keine abschliessenden Erkenntnisse für den Umweltbereich «Boden» gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 Bod 02 bis 04 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.

Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 folgenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):

Das BAFU hat in seiner Stellungnahme zur Vollständigkeit vom 27. Februar 2025 folgenden ergänzenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.3):

Berücksichtigung der Anträge

Auf die Anträge des BAFU wird folgendermassen eingegangen:

-

Antrag 11 BAFU: Der Antrag wird berücksichtigt und das Pflichtenheft der UVB 2. Stufe entsprechend angepasst. Im UVB 2. Stufe wird ein Entwurf zum Bodenschutzkonzept erstellt.

- Antrag 9 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Der Antrag wird berücksichtigt und das Pflichtenheft der UVB 2. Stufe entsprechend angepasst.

Gemäss Prüfperimeter Bodenaushub (AGIS 2024) ist innerhalb des Projektperimeters nicht mit chemischen Bodenbelastungen zu rechnen. Um die Bodenbeschaffenheit und Verwertbarkeit des Bodenmaterials der betroffenen Bodenflächen zu beurteilen, wurden im Oktober 2023 im Bereich des Projektperimeters Handsondierungen und Bodenaufnahmen mittels Flügelbohrer ausgeführt (vgl. Beilage A1).

Der Projektperimeter tangiert überbautes Gebiet innerhalb der Bauzone (Arbeitszone II, Zwilag-Areal) sowie angrenzende Waldfläche, jedoch keine landwirtschaftlich genutzten Böden (vgl. Kap. 3.2). Der Grossteil der Flächen im Projektperimeter, mit Ausnahme der vorhandenen Versickerungsmulden und der Parkplatzrabatten innerhalb des heutigen Zwilag-Areals, sind gemäss kantonaler Bodenkarte (AGIS 2024) als mässig tiefgründige, normal durchlässige Parabraunerden kartiert.

Die detaillierten bodenkundlichen Aufnahmen haben gezeigt, dass in den Waldflächen entlang des Nietenbuckwegs und im Abschnitt Wald Nord Braunerde der vorherrschende Bodentyp ist (vgl. Fig. 5‑7). Im Abschnitt Wald Süd wurde Parabraunerde als Bodentyp klassifiziert. Der Boden der Grünrabatten auf dem Zwilag-Areal und -Parkplatz sind als Regosole anzusehen. Die Protokolle der ausgeführten Handsondagen sind in der Beilage A1 ersichtlich. In Tab. 5‑2 werden die angetroffenen Bodenverhältnisse kurz beschrieben.

Fig. 5‑7:Bodentyp gemäss Bodenaufnahmen 2023 (vgl. Beilage A1)

Tab. 5‑2:Bodenbeschrieb

|

Teilfläche |

Sondierstandorte nach Beilage A1 |

Bodentyp |

Bodenbeschrieb |

Wasser-haushalts-gruppe |

Oberboden |

Unterboden |

|

Wald entlang Nietenbuckweg |

HS_Z_0, HS_Z_1 |

Braunerde |

Ziemlich flachgründig bis flachgründig, mullhumos, normal durchlässig |

c und e |

25 – 30 cm mächtig, schluffiger Sand, locker gelagert, krümelig |

10 – 15 cm mächtig, schluffiger Sand, locker gelagert, krümelig bis Einzelkorngefüge |

|

Wald Nord |

HS_Z_2, HS_Z_5 HS_Z_6, HS_Z_7 HS_Z_9 |

Braunerde |

Überwiegend ziemlich flachgründig, mullhumos, normal durchlässig |

d |

meist 25 cm mächtig, lehmreicher Sand, locker gelagert, krümelig |

10 – 25 cm mächtig, meist lehmiger Sand, locker gelagert, meist krümelig |

|

Wald Süd |

HS_Z_8 |

Para- braunerde |

Tiefgründig, mullhumos, normal durchlässig |

b |

10 cm mächtig, lehmiger Sand, locker gelagert, krümelig |

85 cm mächtig, lehmreicher Schluff bis lehmiger Schluff, locker gelagert, krümelig bis Einzelkorngefüge |

|

Grünrabatten Parkplätze (Bauzone) |

HS_Z_3 HS_Z_10 |

Regosol |

Ziemlich flachgründig, anthropogen beeinflusst, normal durchlässig |

d |

30 – 40 cm mächtig, lehmiger Schluff bis lehmreicher Sand, locker gelagert, krümelig, teilweise Ziegelbruchstücke vorhanden (<1 Gew.-%) |

Kein Unterboden vorhanden |

|

Sickermulde (Bauzone) |

HS_Z_4 |

Regosol |

Flachgründig, anthropogen, normal durchlässig |

e |

25 cm mächtig, lehmreicher Sand, locker gelagert, krümelig |

Kein Unterboden vorhanden |

Die Bodenklassierung im Wald stimmt nur um den Sondierstandort HS_Z_8 mit der kantonalen Bodenkarte überein (senkrecht durchwaschene, normal durchlässige und tiefgründige Parabraunerde, vgl. Tab. 5‑2). Bei den übrigen tangierten Waldbodenflächen handelt es sich um ziemlich flachgründige bis flachgründige Braunerden.

Verdichtungsempfindlichkeit

Die durch das Vorhaben tangierten Waldböden sind aufgrund der nach Tab. 5‑2 genannten Eigenschaften gegenüber Verdichtungen schwach bis normal empfindlich.

Bodenverwertung

Der Skelettgehalt liegt im Oberboden nie über 20 % und im Unterboden nie über 40 %. Der Tongehalt der mineralischen Feinerde erreicht weder im Ober- noch im Unterboden die Grenze von 40 %. Einzelkorngefüge wurden nur vereinzelt in tiefliegenden Unterbodenhorizonten (und zusammen mit krümeligem Gefüge) festgestellt. Da beim Abtrag im Anlagenperimeter der gesamte Unterboden abgetragen wird, fällt dort aufgrund der Mischung von krümeligem Gefüge und dem tiefliegenden Horizont mit Einzelkorngefüge das Gefüge nicht ins Gewicht.

Im Prüfperimeter Bodenaushub des Kantons Aargau (AGIS 2024) sind im Projektperimeter keine Bereiche mit Verdacht auf chemische Bodenbelastungen aufgeführt. Eine Schadstoffbeprobung des Bodens im Bereich des Walds zur Überprüfung dieser Annahme und zur definitiven Festlegung des Verwertungswegs wird für UVB 2. Stufe durchgeführt.

Bei den Handsondagen wurden vereinzelt Ziegelbruchstücke und Siedlungsabfälle festgestellt. Der Anteil an Fremdstoffen war überall < 1 Gew.-%.

Gemäss der Neophytenaufnahmen (vgl. Kap. 5.12) wachsen auf den tangierten Waldböden teilweise Neophyten. Zur Kontrolle der Bestände werden die Neophyten für UVB 2. Stufe und vor dem effektiven Bodenabtrag in Hinblick auf die Verwertung erneut erhoben.

Die physikalischen Bodeneigenschaften und der Fremdstoffgehalt schränken die Verwertbarkeit des Waldbodens nicht ein. Bereiche mit Neophyten sind als «eingeschränkt verwertbar» einzustufen. Das Bodenmaterial kann vor Ort oder an Orten, wo nachweislich eine Bekämpfung der Neophyten stattfindet, verwertet werden. Die abschliessende Beurteilung der Verwertbarkeit des Waldbodens erfolgt im Rahmen des UVB 2. Stufe.

Die Angaben aus der kantonalen Bodenkarte (AGIS 2024) konnten im Bereich des heutigen Zwilag-Areals nicht bestätigt werden. Bei den Böden handelt es sich im Bereich der Versickerungsmulden und der Parkplatzrabatten um anthropogen beeinflusste Regosole. Die Böden sind flachgründig bis ziemlich flachgründig.

Verdichtungsempfindlichkeit

Die durch den Anlagenperimeter tangierten Böden sind aufgrund der nach Tab. 5‑2 genannten Eigenschaften gegenüber Verdichtungen schwach empfindlich.

Bodenverwertung

Der Skelettgehalt liegt im Oberboden nie über 20 % und im Unterboden nie über 40 %. Der Tongehalt der mineralischen Feinerde erreicht weder im Ober- noch im Unterboden die Grenze von 40 % und es wurde kein Einzelkorngefüge festgestellt.

Im Prüfperimeter Bodenaushub des Kantons Aargau (AGIS 2024) sind im Anlagenperimeter keine Bereiche mit Verdacht auf Belastungen aufgeführt. Trotzdem ist nicht auszuschliessen, dass im Bereich des Zwilag-Areals bei den Rabatten der Parkplätze sowie der strassennahen Flächen Bodenbelastungen z. B. durch Abrieb von Pneus/Bremsen oder Hilfsstoffe aus dem Winterunterhalt vorkommen. Eine Schadstoffbeprobung des Bodens im Bereich der Rabatten und der Versickerungsmulden zur Überprüfung dieser Annahmen und zur Definition des Verwertungswegs wird für UVB der 2. Stufe durchgeführt.

Bei den Handsondagen wurden vereinzelt Ziegelbruchstücke und Siedlungsabfälle festgestellt. Der Anteil an Fremdstoffen war überall <1 Gew.-%.

Gemäss der Neophytenaufnahmen (vgl. Kap. 5.12) wachsen in den Rabatten und in einer Versickerungsmulde verschiedene Neophyten. Zur Kontrolle der Bestände werden die Neophyten für UVB 2. Stufe und vor dem effektiven Bodenabtrag erneut erhoben.

Die physikalischen Bodeneigenschaften und der Fremdstoffgehalt schränken die Verwertbarkeit des Bodens nicht ein. Bereiche mit Neophyten, sind als «eingeschränkt verwertbar» einzustufen. Das Bodenmaterial kann vor Ort oder an Orten, wo nachweislich eine Bekämpfung der Neophyten stattfindet, verwertet werden. Die abschliessende Beurteilung der Verwertbarkeit des Bodens erfolgt im UVB 2. Stufe.

Flächenbeanspruchung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung der betroffenen Bodenflächen getrennt nach Eingliederungssaum, Anlagenperimeter sowie temporäre Installationsfläche (vgl. Tab. 5‑3).

Tab. 5‑3:In den einzelnen Teilperimetern betroffene Bodenflächen gemäss Bodenuntersuchungen (Beilage B1)

Die Spalte «Total» enthält die Fläche des Projektperimeters. Der Flächenanteil wurde entsprechend der Gesamtfläche nach Tab. 4‑1 berechnet.

|

Bereich |

Eingliederungs-saum [ha] |

Anlagenperimeter [ha] |

Temporäre Installationsfläche [ha] |

Total [ha] |

|

Bodenfläche Bauzone |

- |

0.21 |

0.08 |

0.29 |

|

Bodenfläche Wald |

0.51 |

0.86 |

– |

1.37 |

|

Total |

0.51 |

1.07 |

0.08 |

1.66 |

|

Flächenanteil der Gesamtfläche [%] |

100 |

52 |

22 |

57 |

Bodenabtrag / -umlagerung

Zu Beginn der Bauphase sind im künftig zu rodenden Bereich des Anlagenperimeters Waldbodenabtragsarbeiten vorgesehen (rund 0.9 ha, vgl. Tab. 5‑3). Die heutigen Rabatten und Versickerungsmulden im Anlagenperimeter und auf der temporären Installationsfläche werden ebenfalls abgetragen (rund 0.3 ha). Im Eingliederungssaum finden keine Bodenumlagerungen statt.

Beim Abtragen resp. Umlagern von Boden werden die Grundsätze nach BAFU 2022 beachtet.

In der folgenden Tabelle sind die Bodenkubaturen der von Bodenabtrag betroffenen Teilperimeter zusammengefasst (vgl. Tab. 5‑4).

Tab. 5‑4:Abgeschätzte anfallende Bodenkubaturen im Anlagenperimeter sowie auf der temporären Installationsfläche

|

Bereich |

Anlagenperimeter [m3 fest] |

Temporäre Installationsfläche [m3 fest] |

Anfall total [m3 fest] |

|

Oberboden Rabatten / Versickerungsmulden |

550 |

250 |

800 |

|

Unterboden Rabatten / Versickerungsmulden |

- |

- |

- |

|

Oberboden Waldboden |

2'250 |

- |

2'250 |

|

Unterboden Wald |

2'400 |

- |

2'400 |

|

Total |

5'200 |

250 |

5'450 |

Bodenumlagerung

Die Umlagerungsarbeiten werden nach den Kriterien der BAFU-Vollzugshilfe «Bodenschutzmassnahmen auf Baustellen» (BAFU 2022) durchgeführt. Für den UVB 2. Stufe ist ein Entwurf eines Bodenschutzkonzepts für die Bauphase auszuarbeiten. Dafür ist eine akkreditierte bodenkundliche Baubegleitung oder eine anerkannte ausgewiesene Fachperson zu beauftragen.

Bodenzwischenlager

Es wird eine Direktumlagerung und Verwertung des anfallenden, überschüssigen Bodenmaterials ausserhalb des Projektperimeters angestrebt. Ist eine Direktumlagerung oder direkte Wiederverwertung ausserhalb des Projektperimeters nicht möglich, ist das Bodenmaterial bis zu seiner entsprechenden Wiederverwertung kurzzeitig fachgerecht zwischenzulagern.

Wiederverwertung

Im Anlagenperimeter besteht keine Verwertungs- oder längerfristige Zwischenlagermöglichkeit. Die externe Verwertung wird in der künftigen Projektierung berücksichtigt.

Während der Betriebsphase wird kein Boden beansprucht oder umgelagert.

Bodenarbeiten finden während der Bauphase statt, da im südöstlichen Bereich des Anlagenperimeters der heutige Waldboden entfernt wird. Im Eingliederungssaum sind aufgrund der Freihaltung Waldarbeiten vorgesehen, welche den Waldboden betreffen, jedoch nicht zu Waldbodenverschiebung führen werden. Ebenfalls werden im Bereich der vorhandenen Versickerungsmulden sowie im Bereich der Rabatten auf dem derzeitigen Zwilag-Gelände und dem PSI-Parkplatz der Boden abgetragen. Je nach chemischer und biologischer Bodenbelastung ist die Verwertbarkeit des anfallenden Bodenmaterials, der entsprechende Verwertungsort sowie ein Entwurf für ein Bodenschutzkonzept für den UVB 2. Stufe zu definieren. Dafür ist eine akkreditierte bodenkundliche Baubegleitung oder eine anerkannte ausgewiesene Fachperson zu beauftragen.

In der Betriebsphase wird kein Boden zusätzlich tangiert.

Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Boden» eingehalten werden. Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich dieses Umweltbereichs werden als tragbar erachtet.

|

PH-HU2 Bod 01 |

Flächenbeanspruchung und Bodenbilanz (Bauphase) Die vom Projekt temporär und permanent tangierten Flächen werden erhoben. Daraus werden die anfallenden Bodenkubaturen abgeschätzt, die projektintern verwendet werden können. Die externe Verwertung für überschüssiges Bodenmaterial wird dargelegt. Für die Erarbeitung eines Bodenprojekts wird eine akkreditierte bodenkundliche Baubegleitung oder eine anerkannte ausgewiesene Fachperson beauftragt. |

|

PH-HU2 Bod 02 |

Ermittlung der chemischen und biologischen Bodenbelastung (Bauphase) Die tangierten Flächen werden beprobt und analysiert. Die Ergebnisse der Bestandsprüfung der Neophyten fliessen in die Bewertung ein (vgl. PH-HU2 UgO 01). |

|

PH-HU2 Bod 03 |

Festlegung der Bodenverwertungsklassen (Bauphase) Die Bodenverwertungsklassen für die beanspruchten Bodenflächen werden auf Basis der bereits ermittelten Bodeneigenschaften sowie der chemischen und biologischen Belastung festgelegt. |

|

PH-HU2 Bod 04 |

Auswirkungen auf den Boden während des Baus inkl. Entwurf Bodenschutzkonzept Eine Beurteilung der Auswirkungen (quantitativ, physikalisch) auf den Boden während des Baus wird vorgenommen und es werden spezifische Bodenschutzmassnahmen (Entwurf Bodenschutzkonzept) aufgezeigt. |

Verordnung über die Sanierung belasteter Standorte vom 26. August 1998, Stand am 1. Juli 2024, SR 814.680 (Altlastenverordnung, AltlV)

Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen vom 1. Januar 2024, SR 814.600 (Abfallverordnung, VVEA)

Bauvorhaben und belastete Standorte. Ein Modul der Vollzugshilfe «Allgemeine Altlastenbearbeitung», Umwelt-Vollzug Nr. 1616 (BAFU 2016a)

GIS des Bundes: Karten Kataster der belasteten Standorte im Bereich der zivilen Flugplätze, des öffentlichen Verkehrs sowie des Militärs (swisstopo 2024)

GIS des Kantons Aargau: Kataster der belasteten Standorte (AGIS 2024)

Es ist kein Pflichtenheft aus der Voruntersuchung vorhanden, da der Umweltbereich «Altlasten» als nicht relevant eingestuft wurde.

In den Stellungnahmen sind keine Anträge zum Pflichtenheft formuliert.

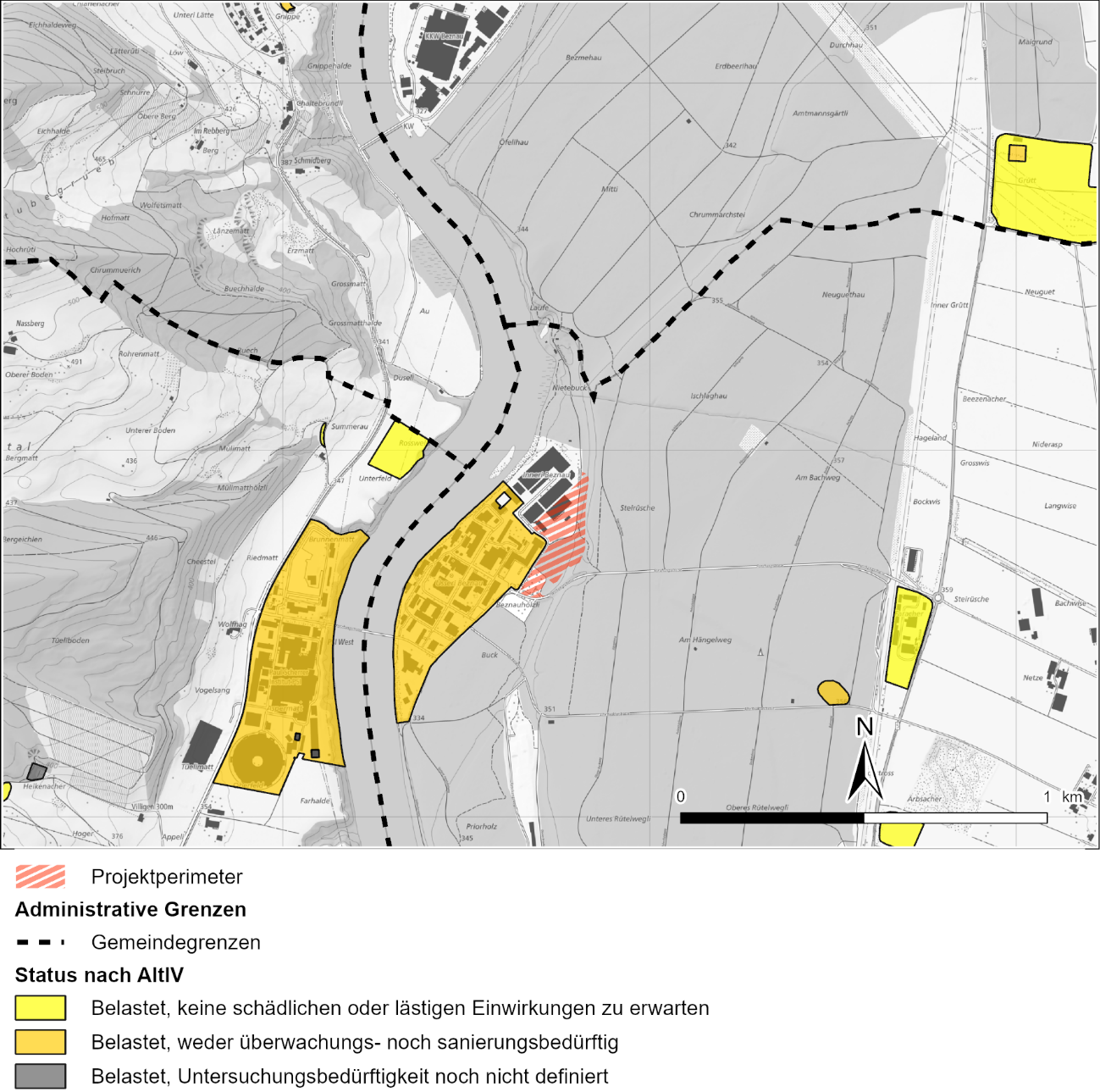

Das an den Projektperimeter angrenzende Gelände des PSI Ost ist im Kataster der belasteten Standorte (KbS) des Kantons Aargau als «belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig» klassiert (KbS-Nr. AA4047-0275-1). Der Projektperimeter tangiert den belasteten Standort nicht (vgl. Fig. 5‑8). Die Gebäude, welche für die Projektrealisierung rückgebaut werden, wurden allesamt nach 1990 erstellt und weisen keine altlastenrelevanten Prozesse oder Bauschadstoffe auf (vgl. Kap. 4.6.1).

Die KbS im Bereich der zivilen Flugplätze, des öffentlichen Verkehrs sowie des Militärs enthalten in der näheren Umgebung keine Einträge (swisstopo 2024).

Fig. 5‑8:KbS-Auszug Kanton Aargau (AGIS 2024)

Das Vorhaben tangiert keine belasteten Standorte. Wird während der Bauphase unerwartet chemisch oder mit Fremdstoffen belastetes Aushubmaterial angetroffen (z.B. in Hinterfüllungen von Gebäuden oder im Bereich von bestehenden Strassen), wird das betroffene Material separat zwischengelagert, durch eine Altlastenfachperson begutachtet und bei Bedarf beprobt, um den Entsorgungsweg zu definieren.

Das Vorhaben tangiert keinen belasteten Standort. Der Umweltbereich «Altlasten» ist somit nicht relevant.

Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen vom 04. Dezember 2015, Stand 1. Januar 2024, SR 814.600 (Abfallverordnung, VVEA)

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen vom 22. Juni 2005, Stand 1. Januar 2020, SR 814.610 (VeVA)

Verordnung über den Umgang mit Organismen in der Umwelt vom 10. September 2008, Stand 1. September 2024, SR 814.911 (Freisetzungsverordnung, FrSV)

Verordnung über Belastungen des Bodens vom 1. Juli 1998, Stand 12. April 2016, SR 814.12 (VBBo)

Bauabfälle; Ein Modul der Vollzugshilfe zur Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung (Abfallverordnung, VVEA). Umwelt-Vollzug Nr. 1826 (BAFU 2020a)

SIA 430 (SN 509 430), Entsorgung von Bauabfällen bei Neubau-, Umbau- und Abbrucharbeiten (SIA 1993)

VSS-Norm «Asphaltmischgut, Mischgutanforderungen – Teil 8: Ausbauasphalt», SN EN 13108-8 (VSS 2019a)

Recyclingbaustoffe. Grundnorm, SN 670 071 (VSS 2022)

Beurteilung von Boden im Hinblick auf seine Verwertung. Verwertungseignung von Boden. Ein Modul der Vollzugshilfe Bodenschutz beim Bauen, Umwelt-Vollzug Nr. 2112 (BAFU 2021a)

Wegleitung Abfall- und Materialbewirtschaftung bei UVP-pflichtigen und nicht UVP-pflichtigen Projekten, Umwelt-Vollzug Nr. 3009 (Schenk 2003)

Wegleitung Verwertung von ausgehobenem Boden (Wegleitung Bodenaushub), Vollzug Umwelt VU 4812 (BUWAL 2001)

|

PH-HU1 Abf 01 |

Aufführen anfallender Abfallmengen inkl. Verwertung und Entsorgung Grobe Schätzung der projektbedingt anfallenden Abfall-Kubaturen (Aushub, Strassenaufbruch, Ausbauasphalt, Boden, Betonabbruch etc.) und der (projektintern oder -extern) wiederverwertbaren resp. zu entsorgenden Materialmengen. |

Der Rückbau der BEVA wird im Rahmen des Stilllegungsverfahrens behandelt (vgl. Kap. 3.5.2).

Aufgrund des aktuellen Projektstands können noch keine abschliessenden Erkenntnisse für den Umweltbereich «Abfälle, umweltgefährdende Stoffe» gewonnen werden. Der Punkt PH-HU1 Abf 01 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe wird daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.

Das BAFU hat in seiner Stellungnahme zur Vollständigkeit vom 27. Februar 2025 folgenden ergänzenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.3):

Begründung: Art. 19 VVEA

Berücksichtigung der Anträge

Der Antrag 10 des BAFU (Vollständigkeitsprüfung) wird im Bericht berücksichtigt.

Im Anlagenperimeter befinden sich Bauten und Anlagen, die für die Realisierung des Vorhabens rückgebaut werden müssen. Bei den Bauten handelt sich um die Halle I (Stahlgerüsthalle mit Blechverkleidung) sowie die Gebäude B (Standard-Baucontainer) und C (Massivbau mit Stahlbetonfundamenten; vgl. Kap. 4.3). Die Erstellung der Bauten und Anlagen auf dem Zwilag-Areal erfolgte zwischen 1996 und 2003 (Zwilag 2022). Aufgrund des Baubeginns nach 1990 kann davon ausgegangen werden, dass keine Gebäudeschadstoffe wie Asbest, PAK und PCB / CP vorhanden sind (vgl. Kap. 4.6.1). Bei allfälligen Isolierungen in der Blechverkleidung der Halle I sowie von Rohrleitungen im Gebäude C können eventuell schadstoffhaltige FCKW- oder HBCD-Dämmungen vorhanden sein.

Der aktuelle Betrieb der Zwilag und die dazugehörigen (nuklearen) Materialflüsse sind nicht Bestandteil dieses Berichts.

Zu Beginn der Bauphase wird der heute von der Zwilag genutzte Teil des Anlagenperimeters baufrei gemacht (vgl. Kap. 4.3). Beim Rückbau der Halle I, der Gebäude B und C sowie der umgebenden Anlagen fallen Abbruch- und Rückbaumaterialen an (ausschliesslich konventionelle Abfälle; vor allem max. ca. 1'000 t Stahl, Blech, Isolierungen und Innenausbau sowie ca. 1'300 m3 (fest) resp. 2'500 t Betonabbruch, vgl. Kap. 4.6). Vor dem Rückbau der Halle I und des Gebäudes C ist abzuklären, ob Bauschadstoffe vorhanden sind, welche eine spezifische Behandlung und Entsorgung bedingen. Entsprechend der Erkenntnisse werden Massnahmen ausgearbeitet.

Weiter ist während der Bauphase aufgrund der Rodung mit biogenen Abfällen (Holz, Grüngut, vgl. Tab. 4‑3) zu rechnen. Ausserdem fallen geschätzt ca. 100'000 – 150'000 m3 (fest) Aushubmaterial und ca. 5'000 – 10'000 m3 (fest) Boden (vgl. Kap. 4.6 und 5.9) an. Ausserdem werden Abfälle in Form von Belagsaufbruch und Ausbauasphalt (ca. 800 m3 (fest), vgl. Kap. 4.6) anfallen.

Das verbleibende Aushubmaterial muss abtransportiert und entsprechend den nach Art. 19 Abs. 1 VVEA genannten Möglichkeiten möglichst vollständig verwertet werden. Dafür wird, abhängig von der Materialqualität und den künftigen Verwertungsmöglichkeiten, für die Bauphase eine Lösung gefunden werden. Eine Ablagerung auf einer Deponie ist zu vermeiden. Falls dies nicht möglich ist, ist das Material so zwischenzulagern, dass es allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden könnte, ohne dass es mit anderem Material vermischt bzw. verunreinigt wird.

Die grundsätzlichen Entsorgungs- resp. Verwertungswege der wichtigsten Materialkategorien sind aus der nachfolgenden Tab. 5‑5 ersichtlich.

Tab. 5‑5:Abfallarten und Entsorgungs-/Verwertungswege nach VVEA (2015)

|

Materialkategorie |

LVA-Code |

||

|

Boden |

unbelastet |

17 05 04 |

möglichst vollständig zu verwerten, sonst Deponie Typ A |

|

schwach belastet |

17 05 93 |

vor Ort verwerten oder auf ähnlich belastete Böden auftragen, sonst Deponie Typ B |

|

|

wenig belastet |

17 05 96 ak |

Deponie Typ B |

|

|

Aushubmaterial |

unverschmutzt |

17 05 06 |

möglichst vollständig zu verwerten, sonst Deponie Typ A |

|

schwach verschmutzt |

17 05 94 |

möglichst vollständig zu verwerten, sonst Deponie Typ B |

|

|

wenig verschmutzt |

17 05 97 ak |

Deponie Typ B |

|

|

Ausbauasphalt |

PAK < 250 mg/kg |

17 03 02 |

Belagsrecycling/Verwertung |

|

PAK > 250 mg/kg und < 1'000 mg/kg |

17 03 01 ak |

Thermische Entsorgung |

|

|

Betonabbruch |

unverschmutzt / schwach verschmutzt |

17 01 01 |

Betonrecycling / Verwertung als Rohstoff für die Herstellung von Baustoffen |

|

Eisen und Stahl |

17 04 15 |

Metallrecycling / Schmelzwerk |

|

Die Abfälle werden gemäss BAFU (2020a) möglichst sortenrein getrennt, um die umweltverträgliche Verwertung / Entsorgung der Abfälle und Rückbaumaterialien sowie die Qualität der Recyclingbaustoffe zu gewährleisten. Die Verwertungs- / Entsorgungswege werden auf Basis der Schadstoffbelastungen bestimmt. Wo nötig werden dazu entsprechende Untersuchungen durchgeführt (z.B. Ausbauasphalt).

Ein detailliertes Materialbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzept wird für den UVB 2. Stufe ausgearbeitet, in welchem die Arten, Mengen und Qualitäten des anfallenden Materials aufgezeigt werden.

Wird während der Bauarbeiten (Bauphase) unerwartet chemisch oder mit Fremdstoffen belastetes Aushubmaterial angetroffen (z.B. in Hinterfüllungen von Gebäuden oder im Bereich von bestehenden Strassen), wird das betroffene Material separat zwischengelagert, durch eine Altlastenfachperson begutachtet und bei Bedarf beprobt, um den Entsorgungsweg zu definieren.

Während der Betriebsphase ist hauptsächlich mit Verpackungsmaterialien und Mischabfall zu rechnen (vgl. Kap. 4.6.2). Betriebsabfall wird fach- und vorschriftsgerecht verwertet resp. Entsorgt. Siedlungsabfall wird einer Kehrichtverbrennungs- resp. -verwertungsanlage zugeführt. Für die Betriebsphase braucht es daher kein spezifisches Abfall- und Materialbewirtschaftungskonzept.

Umschlag und Behandlung radioaktiver Abfälle fallen unter das StSG (1991) und werden im Transportkonzept (Nagra 2024c) resp. im Sicherheitsbericht (Nagra 2025c) behandelt.

Während der Bauphase fallen diverse Abfälle an, insbesondere Aushub und Boden, Betonabbruch, Stahl sowie Ausbauasphalt, welche gemäss den geltenden Vorschriften resp. entsprechend der Möglichkeiten nach Art. 19 Abs. 1 VVEA zu verwerten resp. entsorgen sind. Eine Ablagerung auf einer Deponie ist zu vermeiden.

Ein detailliertes Materialbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzept für die Bauphase wird für den UVB 2. Stufe ausgearbeitet.

Während der Betriebsphase ist mit wesentlich geringeren Abfallmengen, v.a. bestehend aus Verpackungsmaterialien und Mischabfall, zu rechnen. Es werden die vorschriftsgemässe Verwertungs- resp. Entsorgungswege genutzt.

Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Abfall und umweltgefährdende Stoffe» eingehalten werden. Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich dieses Umweltbereichs werden als tragbar erachtet.

|

PH-HU2 Abf 01 |

Verifizieren Bauschadstoffe (Bauphase) Verifizieren, dass die rückzubauenden Bauten und Anlagen keine Bauschadstoffe enthalten. Andernfalls erfolgt eine Schadstofferhebung und es wird ein fachgerechtes Entsorgungskonzept erstellt. |

|

PH-HU2 Abf 02 |

Erstellung Abfall- und Materialbewirtschaftungskonzept (Bauphase) Aufzeigen der beim Bau anfallenden Abfälle (Art, Menge und Qualität) sowie Bestimmung der Wiederverwertungs- resp. Entsorgungswege. |

Verordnung über den Umgang mit Organismen in der Umwelt vom 10. September 2008, Stand 1. September 2024, SR 814.911 (Freisetzungsverordnung, FrSV)

Liste der invasiven und potenziell invasiven Neophyten der Schweiz. Stand 2021 (Info Flora 2021)

Neophyten. Listen & Infoblätter (Info Flora 2024)

Umgang mit abgetragenem Boden, der mit invasiven gebietsfremden Pflanzen nach Anhang 2 FrSV belastet ist. Empfehlung AGIN für den Vollzug von Art 15. Abs. 3 FrSV. Version 2.0 (Cercle Exotique 2016)

Neobiota-Strategie: Ziele und Handlungsbedarf zweite Projektphase, Departement Gesundheit und Soziales, Amt für Verbraucherschutz (Chemiesicherheit Kanton AG 2014)

GIS des Kantons Aargau: Ambrosia Fundorte ab 2020, erstellt am 31. Dezember 2020 (AGIS 2024)

|

PH-HU1 UgO 01 |

Erhebung der Neophyten-Vorkommen Abklären der vor Ort vorhandenen Standorte mit Vorkommen von invasiven Neophyten mittels Feldaufnahmen vor Baubeginn. |

Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 folgenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):

Berücksichtigung der Anträge

Auf den Antrag des BAFU wird folgendermassen eingegangen:

-

Antrag 5 BAFU: Im UVB 1. Stufe wurde eine Ersterhebung der Neophyten-Vorkommen im Projektperimeter durchgeführt. Eine weitere Aufnahme erfolgt vor Baubeginn. Die Definition von Schutzmassnahmen und die Auswahl der Pflanzenarten, welche für die Arealbegrünung verwendet werden, wird im UVB 2. Stufe vorgenommen. Das Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe wird entsprechend ergänzt.

Im Kanton Aargau ist kein flächendeckender Kataster mit der Verbreitung von Neobiota vorhanden (AGIS 2024). Die öffentlich verfügbaren Geodatensätze «Neobiota Beobachtung» und «Neobiota Bekämpfung» sowie die Daten aus Info Flora (2024) weisen für den Projektperimeter keine Angaben auf. Im Rahmen der Feldaufnahmen zwischen März und September 2023 wurden jedoch Neophytenbestände festgestellt.

Während der Feldaufnahmen vor Ort wurden entlang des Nietenbuckwegs am Waldrand, in den Rabattenflächen entlang der Zwilag-Gebäude und bei den Parkplätzen vereinzelte Bestände des Einjährigen Berufkrauts und des Schmetterlingsstrauches festgestellt. Im Wald östlich der Zwilag-Gebäude sind zudem vereinzelt Robinien vorhanden (vgl. Beilage A.5).

In Tab. 5‑6 sind alle in und um den Projektperimeter angetroffenen invasiven Neophyten, ihre Verbreitungswege sowie deren Status zusammengefasst.

Tab. 5‑6:Artenliste der angetroffenen Neophyten in der Umgebung des Projektperimeters

|

Artenname |

Verbreitungswege |

Vorkommen im Projektperimeter | |

|---|---|---|---|

|

Einjähriges Berufkraut (Erigeron annuus) |

Samen |

Invasiv |

Anlagenperimter, Eingliederungssaum und Installationsfläche |

|

Robinie (Robinia peudoacacia) |

Flugsamen, Stockausschläge und Wurzelbrut/-schösslinge (bis zu 15 m vertikale Ausbreitung). |

Invasiv |

Eingliederungssaum |

|

Schmetterlingsstrauch (Buddleja davidii) |

primär Flugsamen, Wurzelausläufer |

Invasiv |

Anlagenperimeter und Installationsfläche |

Da zwischen dem Ist- und dem Ausgangszustand rund 30 Jahre liegen, werden die Neophytenvorkommen für UVB 2. Stufe kontrolliert und ggf. aktualisiert.

Die angetroffenen Bestände von invasiven Neophyten tangieren den Anlagenperimeter und den Eingliederungssaum.

Zu Beginn der Bauphase werden im Anlagenperimeter und bei der temporären Installationsfläche Grünrabatten entfernt und der Boden abgetragen. Zudem wird für den Anlagenperimeter eine Fläche von rund 0.9 ha Wald gerodet und Waldboden abgetragen. Die entsprechenden Flächen gelten aufgrund der vorgefundenen invasiven Neophyten als biologisch belastet. Sowohl der Boden der Rabatten als auch der Waldboden müssen entsprechend der biologischen Bodenqualität entsorgt resp. verwertet werden (vgl. Kap. 5.9). Vor dem Bodenabtrag sind zudem entsprechende (artspezifische) Massnahmen zum Umgang mit dem Pflanzenmaterial notwendig. Die Bekämpfungsmassnahmen sowie die Entsorgung des Pflanzenmaterials der vorgefundenen invasiven Neophyten im Anlagenperimeter werden gemäss den Empfehlungen der Info Flora (2024) resp. den in rund 30 Jahren geltenden Empfehlungen ausgeführt. Für die Wiederverwertung des Bodenmaterials werden die gesetzlichen Grundlagen entsprechend Art. 7 Abs. 2 VBBo und Art. 6 FrSV berücksichtigt.

Im Eingliederungssaum wird bei der Schaffung eines Freihaltestreifens (vgl. Kap. 4.1.2) Pflanzenmaterial anfallen wird, welches z.T. mit invasiven Neophyten belastet ist und fachgerecht behandelt resp. entsorgt werden muss.

Zu Beginn der Bauphase ist das Risiko für eine Verschleppung oder Ansiedelung von invasiven Neophyten auf den brachliegenden Flächen im Bereich der temporären Installationsfläche (im Falle von kurzzeitigen Bodendepots infolge Umlagerungsarbeiten) oder des Eingliederungssaums hoch. Grünrabatten auf der temporären Installationsfläche werden daher baldmöglichst befestigt bzw. vollständig entfernt, sodass während des Baus keine invasiven Neophyten aufkommen können. Der Eingliederungssaum wird unmittelbar nach der Auslichtung begrünt (vgl. Kap. 5.14.5) und während der Bauphase durch die Umweltbaubegleitung (UBB) überwacht, um einen Neophytenbefall dieser lichten Fläche zu verhindern oder unmittelbar bekämpfen zu können. Die Bekämpfungsart und -methoden werden mit der UBB abgestimmt. Vor Baubeginn erfolgt eine Aktualisierung der Neophytenerhebung, sodass die für die Bauphase aktuellen Bestände bekannt sind und gezielte Bekämpfungsmassnahmen ergriffen werden können.

Während des Betriebs wird das Aufkommen von invasiven Neophyten durch regelmässige Kontrollen und bei Bedarf durch entsprechende Bekämpfung verhindert, mit besonderem Augenmerk auf den Eingliederungssaum.

Das Vorgehen zum Monitoring und zur Bekämpfung der invasiven Neophyten in der Betriebsphase wird für den UVB 2. Stufe festgelegt.

Im Projektperimeter befinden sich heute in der Schweiz häufig vorkommende invasive Neophyten, welche durch das Vorhaben tangiert werden. Unter Einhaltung der oben genannten Vorgaben, mit regelmässigen Kontrollen sowie bei Bedarf durch Bekämpfung kann eine Verbreitung von invasiven Neophyten im Projektperimeter während der Bauphase wirksam verhindert werden. Im UVB 2. Stufe werden für die Bauphase weitere Massnahmen und Entsorgungswege definiert.

Während des Betriebs liegt der Fokus vor allem auf der Kontrolle von neu erstellten Grünflächen in den ersten fünf Jahren nach der Erstellung, mit besonderem Augenmerk auf den Eingliederungssaum.

Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «umweltgefährdende Organismen» eingehalten werden. Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich dieses Umweltbereichs werden als tragbar erachtet.

|

PH-HU2 UgO 01 |

Kontrollieren und ggf. Aktualisieren der Neophytenbestände Die Neophytenbestände werden kontrolliert und ggf. aktualisiert. |

|

PH-HU2 UgO 02 |

Verhinderung der Neophyten-Verbreitung in der Bauphase Es werden Massnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung ausgearbeitet. Entsorgungswege werden definiert. |

|

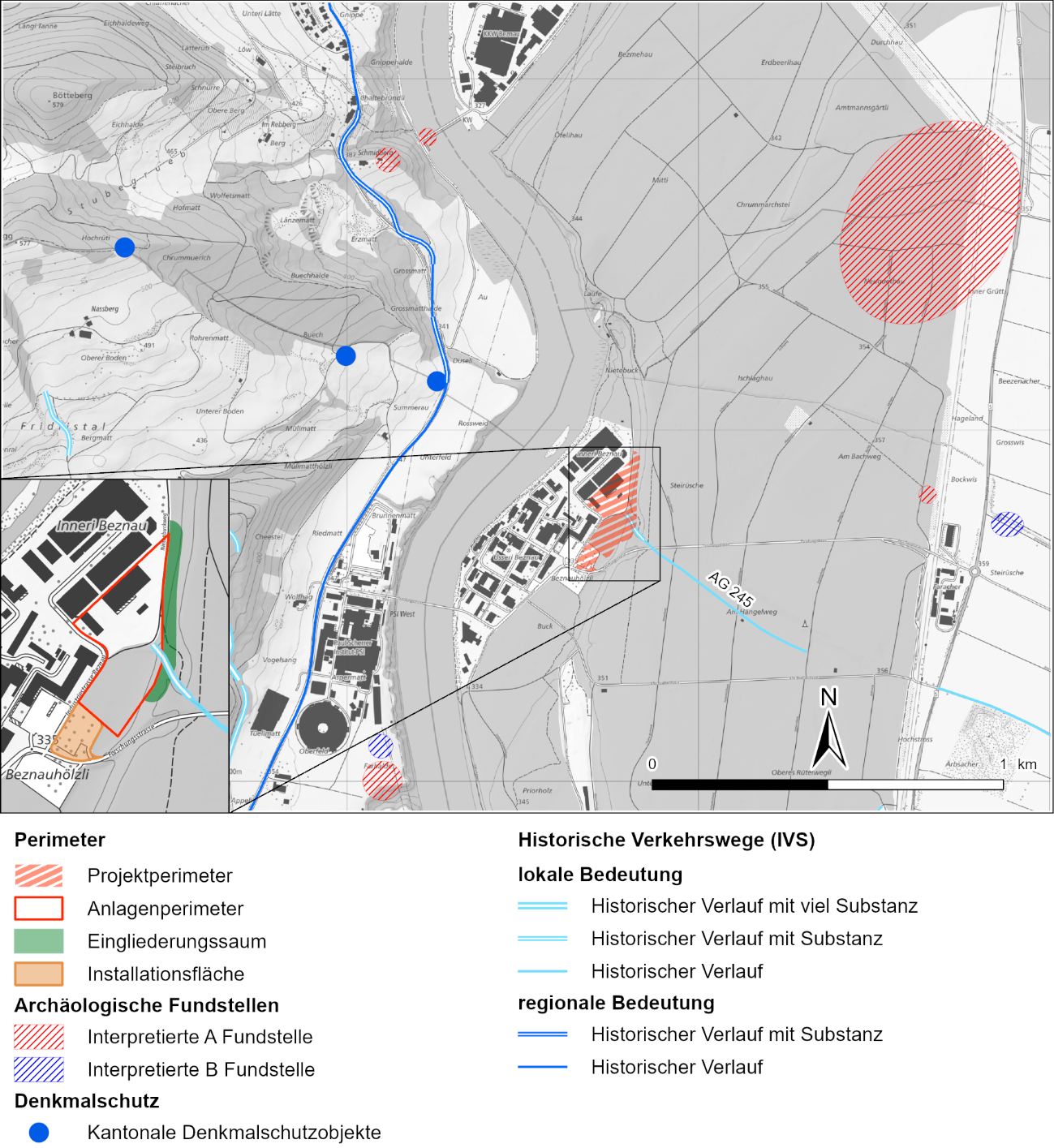

PH-HU2 UgO 03 |