4. Charakterisierung der Standorteigenschaften und Einwirkungen von aussen (NTB 24-02)

Im Folgenden werden der Standort und dessen Umgebung charakterisiert, die Einwirkungen von aussen (EVA) bewertet und damit die Standorteignung für den Bau und Betrieb der BEVA aufgezeigt9. Für die Erstellung des Spektrums der zu unterstellenden EVA werden grundsätzlich die gesetzlichen und behördlichen Vorgaben und Verordnungen berücksichtigt10.

Eine generische Sicherheitsbetrachtung der Einwirkungen von innen (EVI) ist in Nagra (2024e) dokumentiert. ↩

Es wird auf die in Art. 8, Abs. 3 KEV und Art. 5 Abs. 1 UVEK genannten Störfälle mit Ursprung ausserhalb der Anlage eingegangen, soweit sie für die BEVA bzw. den Standort relevant sind und zutreffen. Dabei werden auch Folgeereignisse betrachtet (z. B. Flusshochwasser und Ufererosion, Explosion und Waldbrand). Kombinationen von Einzelereignissen – die kausal zusammenhängen können wie hohe Temperaturen, Trockenheit und niedriger Flusswasserspiegel – sind bei einer BEVA nicht relevant, da die Schutzziele Kontrolle der Reaktivität und Kühlung der Kernmaterialien und der radioaktiven Abfälle keine aktiv oder passiv zu begrenzenden Grössen bei den vorgesehenen und bereits vorgängig zwischengelagerten hochaktiven Abfällen darstellen (vgl. Kap. 5.3) ↩

Die Lage im Unteren Aaretal und die unmittelbare Umgebung des Standorts ist in Fig. 2‑1 gezeigt. Nordwestlich, angrenzend an die Zwilag und das Gelände «Ost» des PSI, verläuft die Aare. Die nächsten Dorfkerne Böttstein, Villigen und Würenlingen liegen rund 2 km vom Projektperimeter entfernt (siehe Fig. 4‑3). Die Entfernung zur deutsch-schweizerischen Grenze beträgt ca. 7 km (Luftlinie). Die Kernkraftwerke Beznau und Leibstadt liegen (Luftlinie) ca. 1.25 km bzw. ca. 7.6 km entfernt. Die Distanz zum gTL beträgt etwa 18 km (Luftlinie) in östlicher Richtung.

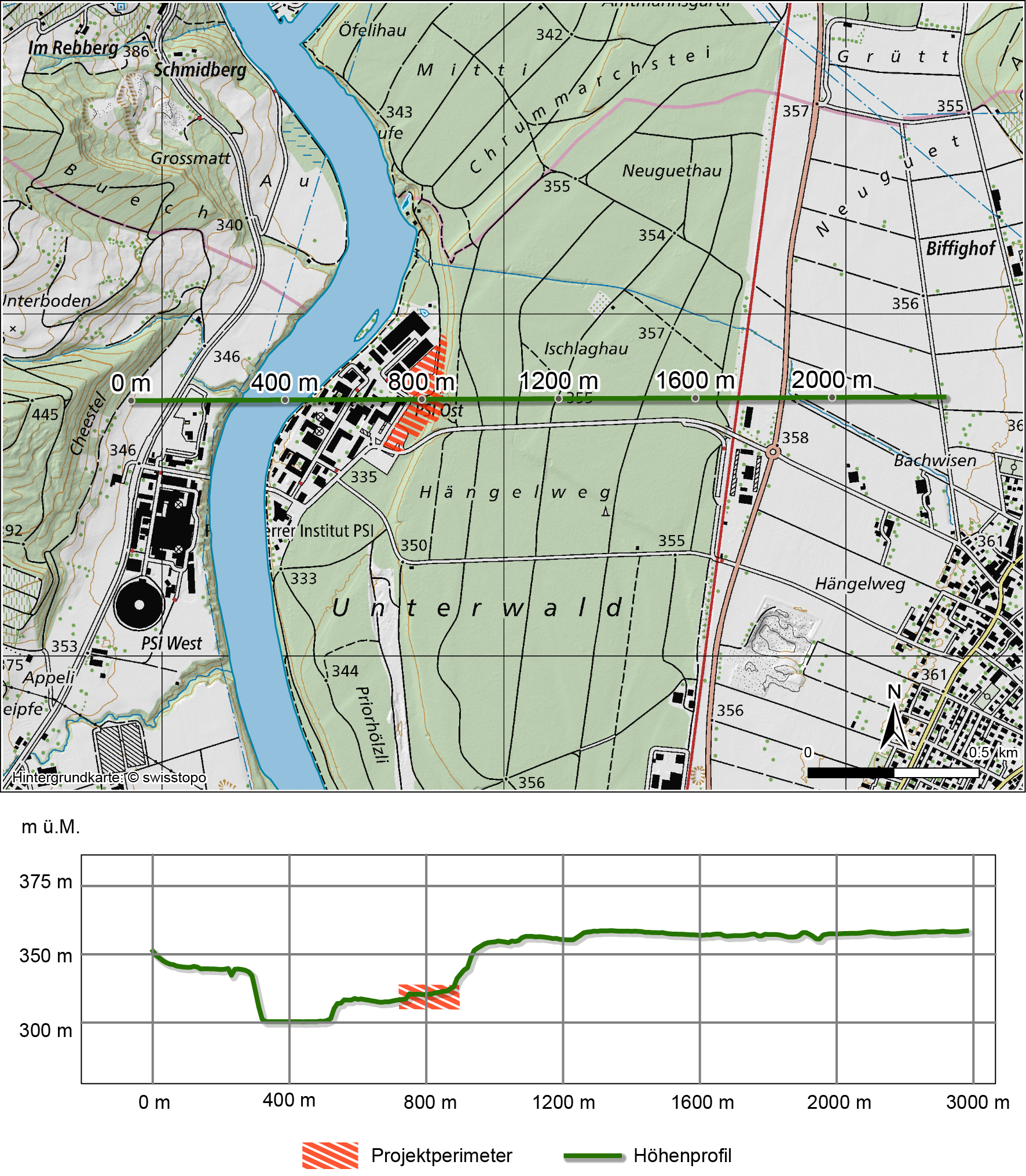

Das Untere Aaretal ist ein sehr alt angelegtes Tal. Neben fluvialen Prozessen wirkten zeitweise auch glaziale Erosionsprozesse an der Talformation mit. Allerdings erreichten Gletscher vermutlich nur wenige Male innerhalb der letzten 2 Millionen Jahre die Region. Die heutige Talformation ist wahrscheinlich auf einen Gletschervorstoss zurückzuführen, der mit einer grösseren Tiefenerosion verbunden war. Dabei entstand ein in den Felsen eingekerbtes U-förmiges Trogtal – am Standort Richtung Süd-Nord bzw. Süd-Südwest zu Nord-Nordost – mit einer flachen Sohle und steilen Flanken. Auf der Ostseite steigt die Talflanke flach an, während sich auf der Westseite eine hügelige Landschaftsstruktur anschliesst. Das Gelände des Standorts liegt auf einer Höhe von ca. 335 m ü. M. (siehe Fig. 4‑1, inkl. Profilschnitt durch das Tal).

Der Gletscher lagerte dabei eine Moräne ab, die im Zuge des Gletscherrückzugs mit sogenannten Hochterrassenschottern bedeckt wurde. Die Hochterrassenschotter und auch Teile der Moräne wurden in der letzten Eiszeit von Schmelzwasserströmen stellenweise abgetragen. Die Schmelzwasserströme lagerten in der Folge auf tieferem Niveau erneut Schotter ab, die geologisch als Niederterrassenschotter bezeichnet werden. Nacheiszeitlich eingetretene Überschwemmungen führten zur Bildung einer geringmächtigen Deckschicht aus vorwiegend sandigen Überschwemmungssedimenten. Diese wurde im Zuge der Bebauung grösstenteils durch künstliche Auffüllungen ersetzt bzw. überschüttet. Weitere Informationen zu den Grundwasserverhältnissen und der geologischen Prognose finden sich in Kap. 4.4.2 bzw. Kap. 4.5.

Fig. 4‑1:Topographie des Gebiets Unteres Aaretal

Die grüne Linie entspricht der Verlaufsachse des Höhenprofils (ca. 6.5-fach überhöht).

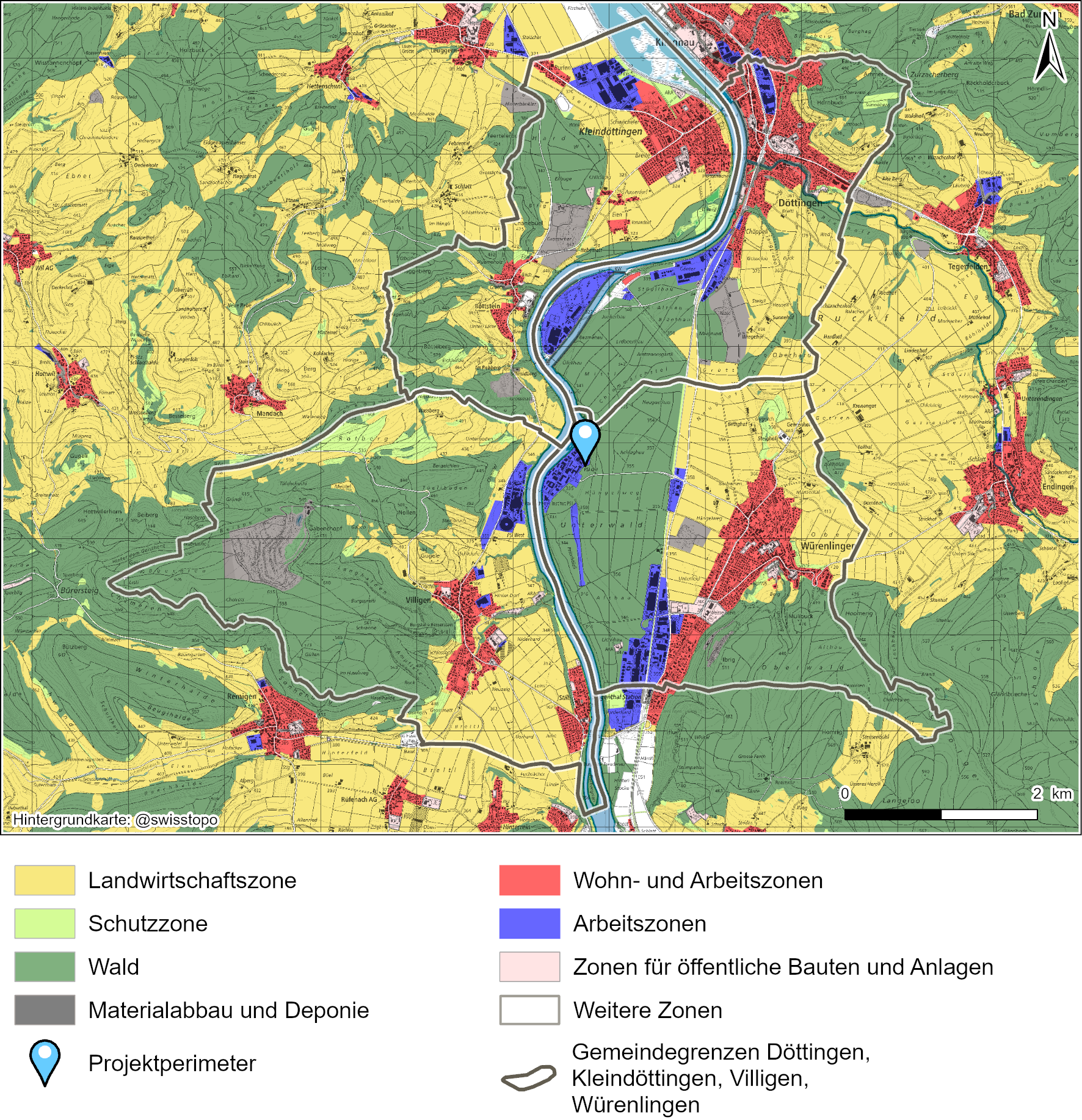

Die Boden- und Landnutzung sind in Tab. 4‑1 für die entsprechenden im Umkreis von 3 km liegenden Gemeinden11 separat aufgelistet. Dabei ist der Verkehr in die Siedlungsfläche der Gemeinden mit einbezogen. Demnach wird der Boden von den Gemeinden zu 30 % landwirtschaftlich genutzt, 42 % sind bewaldet und 15 % überbaut (Siedlungen, Arbeitszonen und Verkehr). Die restliche Fläche umfasst Industrie, Brachland, Gewässer oder Kiesgruben. Ein graphischer Überblick über die Boden- bzw. Landnutzung ist in Fig. 4‑2 gezeigt.

Tab. 4‑1:Boden- und Landnutzung in den Gemeinden um den Standort der BEVA

W: Wald, LZ: Landwirtschaftszone, S: Schutzzone, MD: Materialabbau und Deponie, WA: Wohn- und Arbeitszone, A: Arbeitszone, O: Zone für öffentliche Bauten und Anlagen

|

Gemeinden |

Gesamtfläche |

W |

LZ |

S |

MD |

WA |

A |

O |

Rest |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

[km2] |

|||||||||

|

Böttstein |

7.4 |

2.45 |

2.33 |

0.25 |

0.29 |

0.86 |

0.26 |

0.07 |

0.88 |

|

Döttingen |

6.9 |

2.42 |

1.92 |

0.06 |

0.23 |

0.88 |

0.56 |

0.08 |

0.73 |

|

Villigen |

11.2 |

5.43 |

3.55 |

0.48 |

0.50 |

0.55 |

0.22 |

0.07 |

0.41 |

|

Würenlingen |

9.4 |

4.39 |

2.49 |

0.19 |

0.13 |

1.00 |

0.64 |

0.13 |

0.43 |

|

Gesamtfläche |

34.9 |

14.69 |

10.29 |

0.98 |

1.15 |

3.29 |

1.68 |

0.35 |

2.45 |

|

Gesamtfläche [%] |

100 |

42.09 |

29.49 |

2.82 |

3.30 |

9.44 |

4.82 |

1.01 |

7.03 |

Fig. 4‑2: Übersicht über die Boden- und Landnutzung im Umkreis des Standorts

Gemeinden, deren Fläche nur marginal den äusseren Betrachtungsradius tangieren, sind nicht berücksichtigt. ↩

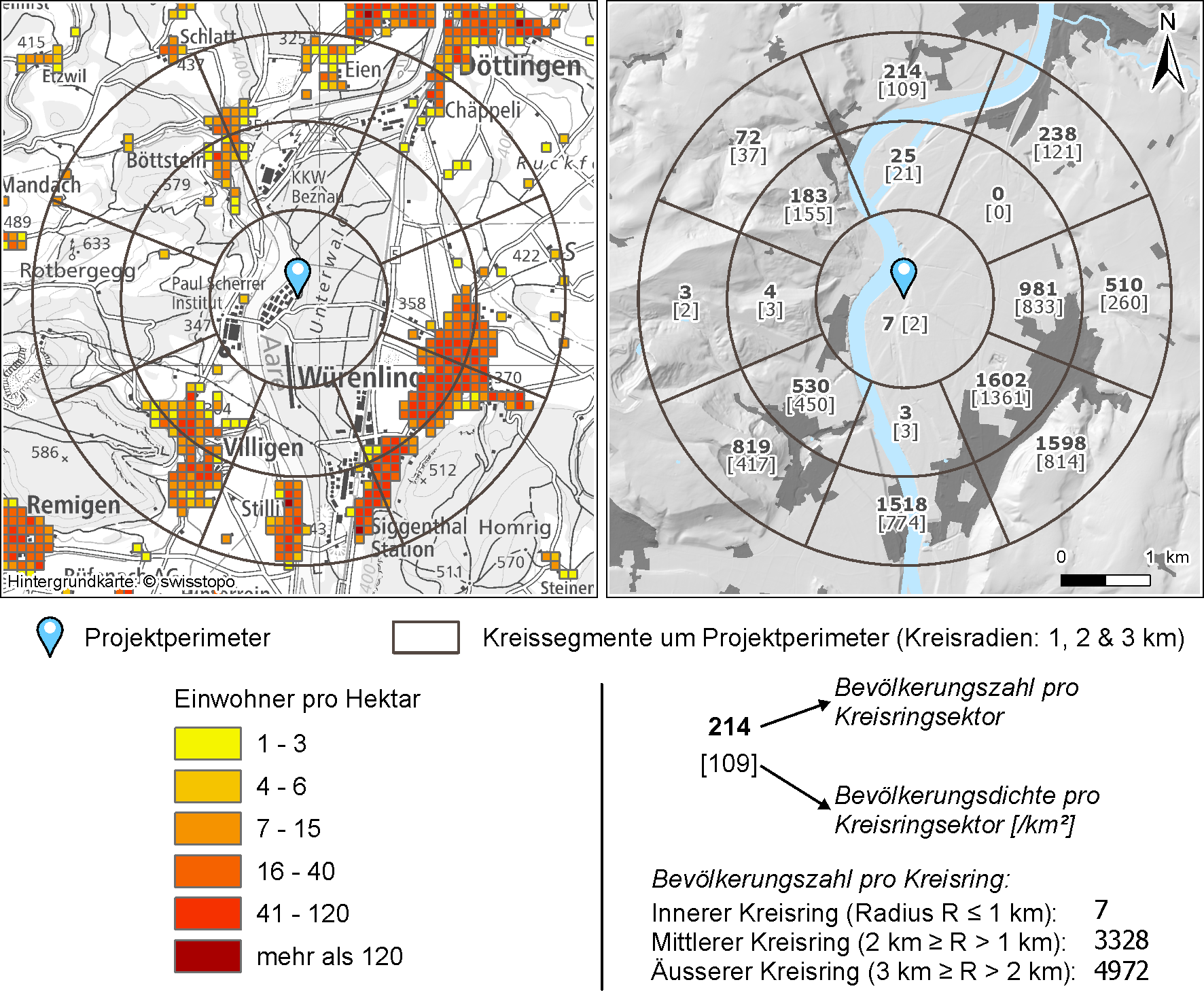

Der Standort liegt in einem dünn besiedelten Gebiet (vgl. Fig. 4‑3). Im Umkreis von 1 km befindet sich lediglich das PSI-Gästehaus. In einem Umkreis von 1 km bis 3 km liegen die Ortsteile Böttstein, Eien, Villigen, Stilli, Chäppeli und Würenlingen mit insgesamt etwa 8'300 Einwohnern. Fig. 4‑3 zeigt die Siedlungen in der Nähe des Standorts der BEVA und die Bevölkerungsverteilung im Untersuchungsgebiet. Die Bevölkerungsdichte in der Umgebung entspricht etwa dem durchschnittlichen Wert des Kantons Aargau (5.0 Pers./ha).

Die Bevölkerung in den vier angrenzenden Gemeinden hat seit den 90er Jahren um 40 % zugenommen12. Gemäss der Prognose «Aargauer Bevölkerungsprojektionen 2020 – 2050» wächst die Bevölkerung des Kantons Aargau weiter, von rund 0.685 Millionen Einwohner im Jahr 2020 auf knapp 0.905 Millionen Einwohner im Jahr 2050 (Statistik Aargau 2020). Das entspricht einem Wachstum um knapp 220'000 Personen oder 32 Prozent im gesamten Kanton Aargau. Basierend auf dieser Annahme wächst die Bevölkerung in den vier angrenzenden Gemeinden auf 20'500 Einwohner im Jahr 2050 (bzw. im 3 km Umkreis auf etwa 11'000 Einwohner).

Fig. 4‑3:Ständige Wohnbevölkerung (links) und Bevölkerungsanzahl und -dichte (rechts) in der Nähe des Standorts der BEVA

BFS, Statistik der Bevölkerung (STATPOP), Daten für 2022, veröffentlicht am 24.08.2023 (Bevölkerung und Haushalte ab 2010 | Bundesamt für Statistik (admin.ch))

Daten und Publikationen - Kanton Aargau (ag.ch); Zugriff Juni 2023) ↩

In diesem Kapitel werden die Verkehrswege (inkl. Luftverkehr), die Rohrleitungsanlagen und die der Störfallverordnung unterliegenden Betriebe in der Umgebung beschrieben. Ausgehend davon werden in Kap. 4.2 die Einwirkungen bei Störfällen in der Nachbarschaft abgeleitet.

Eisenbahnanlagen und Durchgangsstrassen

Die Hauptstrasse Nr. 5 (gemäss Onlinekarten Kanton Aargau: K113) führt von Lausanne und der Aare entlang nach Koblenz und ist vom Standort in etwa 1 km östlich erreichbar. Etwa 7 km nördlich verläuft die Hauptstrasse Nr. 7 (K130 und K131), welche von der deutschen Grenze bei Basel bis zur österreichischen Grenze bei St. Margrethen führt. Die Autobahn A3 ist über die Hauptstrasse Nr. 5 in ca. 14 km via Brugg erreichbar. Der Standort ist von der Hauptstrasse Nr. 5 über die zweispurige Forschungsstrasse erschlossen. Vom Standort aus ist es auch möglich, über die PSI-Brücke auf die Westseite der Aare zu gelangen. Die Nebenstrasse K442 verbindet die beiden Ortschaften Kleindöttingen und Villigen. Sie führt zu der Hauptstrasse Nr. 5 in Südrichtung und zu der Hauptstrasse Nr. 7 in Nordrichtung.

Etwa 900 m östlich des Standorts verläuft die Eisenbahnstrecke Turgi – Koblenz. Die Haltestelle Siggenthal-Würenlingen liegt etwa 3 km vom Standort entfernt. In ca. 900 m Entfernung befindet sich ein Güterumschlagplatz der Zwilag. Alle weiteren Eisenbahnstrecken sind etwa 6 km Luftlinie im Norden (Eglisau – Koblenz – Laufenburg) oder etwa 5 km im Süden (Baden – Turgi – Brugg) vom Standort entfernt. Eine Übersicht über die Verkehrs- und Transportwege ist in Fig. 4‑4 gezeigt. Eine Bewertung von Transportunfällen erfolgt in Kap. 4.2.1 bzw. Kap. 4.2.2.

Fig. 4‑4: Verkehrs- und Transportwege im Umkreis zum Standort

Luftverkehr

Der Standort liegt ca. 24 km vom internationalen Flughafen Zürich-Kloten und ca. 53 km vom Flughafen Basel-Mülhausen entfernt (Luftlinie). Er liegt damit, bei Berücksichtigung eines Umkreises von 50 km gemäss ENSI-A05 (ENSI 2018), im Einflussbereich des An- und Abflugverkehrs des Flughafens Zürich-Kloten, der zum überwiegenden Teil mit Verkehrsflugzeugen angeflogen wird. Der Standort befindet sich im Kontrollnahbezirk des Flughafens Zürich-Kloten. Die Flugbewegungen an den grossen Schweizer Flughäfen sind seit den 1990er Jahren aufgrund der infrastrukturellen und sicherheitsbedingten Begrenzungen nur unwesentlich gestiegen, und es ist davon auszugehen, dass sich dies auch in den nächsten Jahrzehnten nicht wesentlich ändert. Im Jahr 201913 haben in Zürich 262'026 Flugbewegungen stattgefunden (Nagra 2024a).

Weiterhin gibt es in der näheren und weiteren Umgebung einen Regionalflugplatz (Birrfeld, ca. 10 km Luftlinie), mehrere Flugfelder (Fricktal-Schupfart, Olten, Buttwil, Winterthur, Schaffhausen) und ein Heliport (Würenlingen) für kleine Motorflugzeuge, Helikopter und Segelflugzeuge. Der Regionalflugplatz bzw. die Flugfelder haben allesamt – infolge der Flughöhe und Entfernung, insbesondere aber aufgrund der begrenzten Höchststartmasse – keine Relevanz für den Standort. Der nächstgelegene Militärflugplatz, der auch für zivile Zwecke nutzbar ist, ist Dübendorf in etwa 34 km Entfernung (Luftlinie). Eine Übersicht über die Infrastruktur der Luftfahrt zeigt Fig. 4‑5.

Fig. 4‑5: Übersichtskarte zur Infrastruktur der Luftfahrt

Der von Verkehrsflugzeugen zu benutzende Luftraum ist strukturiert und wird von Skyguide als Flugsicherungsdienst betreut. Der Verkehr erfolgt auf festgelegten Routen und wird ständig überwacht und aktiv beeinflusst, wozu Verkehrsflugzeuge über Einrichtungen zum Instrumentenflug verfügen. Eine Bewertung von Unfällen im Luftverkehr erfolgt in Kap. 4.2.3.

Betriebe

Für die Standortbewertung hinsichtlich Einwirkungen aus Betrieben (bzw. Arbeitsstätten) in der Umgebung der Anlage werden die Betriebe in einem Umkreis von 3 km um den Standort der BEVA berücksichtigt, die der Störfallverordnung (StFV 1991) unterstellt sind. Die Standorte der Betriebe sind in Fig. 4‑6 aufgezeigt. Im Umkreis von 3 km um den Standort der BEVA befinden sich insgesamt vier Betriebe, welche der Störfallverordnung unterstellt sind. Diese sind das KKW Bezau, die Zwilag, das PSI14 und ein Zementwerk der Holcim (Schweiz) AG in Würenlingen.

Die Auswirkungen von Störfällen in den betreffenden oben genannten Betrieben auf die BEVA bzw. den Projektperimeter werden in Kap. 4.2.4 dargelegt und bewertet.

Fig. 4‑6: Standorte der StFV-Betriebe im Umkreis von 3 km um den Projektperimeter

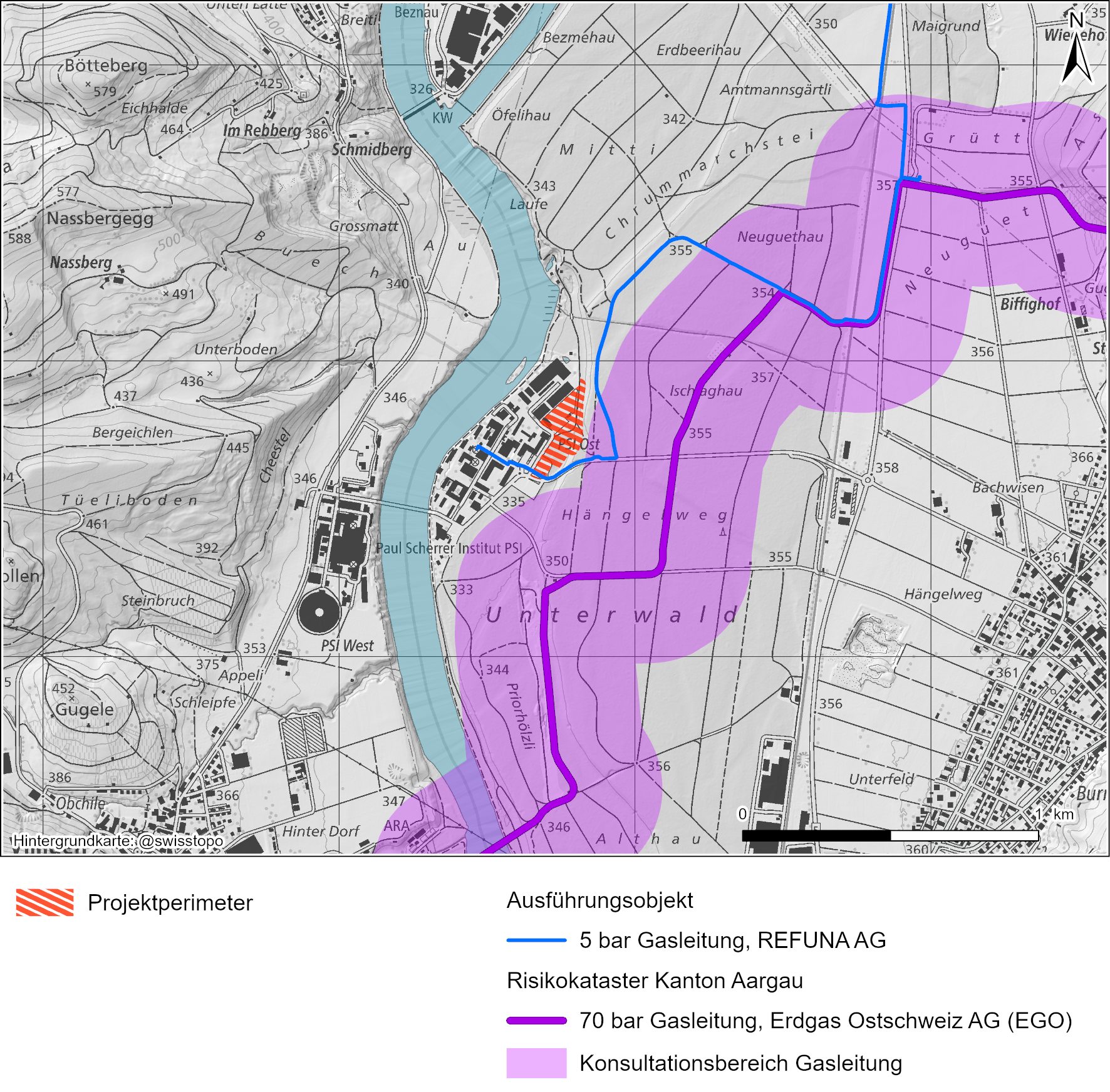

Rohrleitungen

Nahe dem Standort verlaufen zwei im Boden verlegte Erdgasleitungen. Die Erdgashochdruckleitung TRAWO (Zuzgen – Winterthur/Ohringen), die das Netz der Erdgas Ostschweiz AG in Winterthur mit der Transitgasleitung Niederlande – Italien verbindet, verläuft östlich des geplanten Projektperimeters im Wald (gezeigt in Fig. 4‑7). Sie hat einen minimalen Abstand von etwa 350 m von der BEVA, die damit ausserhalb des 300 m betragenden Konsultationsbereichs der Gasleitung liegt. Die Leitung weist einen maximalem Betriebsdruck von 70 bar auf. In öst- und südlicher Richtung im Waldgebiet, in einem geringeren Abstand von ca. 80 m zur BEVA verläuft die ebenfalls in Fig. 4‑7 gezeigte REFUNA-Erdgasleitung. Sie wird von der TRAWO gespeist und versorgt das 30-MW-Reserveheizkraftwerk des PSI-Ost. Die Leitung weist einen maximalen Betriebsdruck von bis zu 5 bar auf. Die technischen Angaben bzw. die Leistungskennzahlen zu beiden Gasleitungen sind in Tab. 4‑2 zusammengefasst. Eine Bewertung der Gasleitungen erfolgt in Kap. 4.2.5.

In unmittelbarer Nähe der BEVA verläuft die Leitung der Fernwärmeversorgung REFUNA zum PSI. Der darin beförderte Heissdampf stellt bei einem Platzen der Leitung keine Gefahr für die BEVA dar und wird demnach nicht weiter betrachtet.

Fig. 4‑7: Verlauf der Erdgasleitungen TRAWO (70 bar) und REFUNA (5 bar)

Tab. 4‑2:Leistungskennzahlen der in unmittelbarer Umgebung befindlichen Gasleitungen

|

Angabe |

5 bar Gasleitung |

70 bar Hochdruckgasleitung |

|---|---|---|

|

Baujahr |

2024 |

1997 |

|

Material / Typ |

PE 100 S5, Gerofit |

StE 480.7 TM |

|

Nennweite |

DN 160 |

DN 700 |

|

Aussendurchmesser |

160 mm |

711.2 mm |

|

Rohrwandstärke |

14.6 mm |

10.0 mm |

|

Innendurchmesser |

130.8 mm |

691.2 mm |

|

Betriebsdruck |

max. 5 bar |

max. 70 bar |

|

Überdeckung |

1.4 m |

1.5 bis 4.0 m (nach Plan Nr. 92-09) |

|

Minimaler Abstand zur BEVA |

ca. 80 m |

ca. 350 m |

Das Jahr 2019 ist aufgrund der COVID-Pandemie das repräsentative Jahr für die Ermittlung der Flugbewegungen zum Zeitpunkt der Erarbeitung. ↩

Das PSI betreibt das Bundeszwischenlager, welches der Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung der gesamten Schweiz dient. Das Hotlabor sowie die Anlagen für die Behandlung, Konditionierung und Lagerung radioaktiver Abfälle sind Kernanlagen und werden durch das ENSI beaufsichtigt. ↩

In Nagra (2024b) ist eine systematische Bewertung denkbarer Transportunfälle (Bahnkesselwagen) auf der Bahnstrecke Turgi – Koblenz (vgl. Fig. 4‑4) dokumentiert. Dabei wird auf die unfallbedingte Freisetzung grosser Mengen an brennbaren, explosiven, ätzenden, gesundheitsschädlichen und oxidierenden Stoffen15 eingegangen und die sich daraus ergebenden nachbarschaftsbedingte Gefährdung der BEVA am konservativsten Punkt minimaler Distanz durch Brand, Explosion oder luftgetragene Toxizität bewertet. Die Untersuchungen stützen sich dabei auf bestehende quantitative Untersuchungen anderer Kernanlagen ab, die aufgrund ihrer konservativen Annahmen und ihres generischen Charakters (beispielsweise keine Berücksichtigung der Abschattung infolge standortspezifischer, topographischer Gegebenheiten oder vorgelagerter Bauten) auf den Standort der BEVA ohne Einschränkung übertragbar sind.

Die Resultate zeigen, dass alle aus den untersuchten Gefahren und Unfallabläufen ermittelten Überdruckspitzen, Wärmestromdichten und Konzentrationen gefährlicher Stoffe am Standort weit unterhalb kritischer Werte16 liegen und somit auf die Baustrukturen, die Betriebsabläufe und die nukleare Sicherheit der BEVA keinen nachteiligen Einfluss haben. Begründet ist dies durch den grossen Abstand zwischen BEVA und Schiene (vgl. Fig. 4‑4). Unter Berücksichtigung der Standorteigenschaften, d. h. den topologischen, in einem Abschirmeffekt resultierenden Verhältnissen (vgl. Fig. 4‑1) und dem zwischen BEVA und Schiene liegenden dichten, verzögernd und hemmend wirkenden Mischwald (vgl. Fig. 4‑2), würden die konservativ für eine unbebaute Ebene abgeschätzten Auswirkungen am Ort der BEVA weiter reduziert.

Ein Waldbrand als Folge eines Transportunfalls wird in Kap. 4.2.6, in dem eine spezifische Einordnung zur Gefährdung durch verschiedene Waldbrandauslöser geführt wird, diskutiert.

Aus Transportunfällen bei Eisenbahnanlagen ergeben sich für den Bau und Betrieb einer BEVA keine Gefährdungen. Der Standort ist geeignet.

Anhand der Leitstoffe Propan, Benzin und Chlor. ↩

Der maximal am Standort ermittelte Überdruck ist kleiner 60 mbar, die maximale Wärmestromdichte (für 17 s) ist kleiner als 4 kW/m2. Zum Vergleich: Bei 34 bis 70 mbar zersplittern i. d. R. Fensterscheiben, bei 10 kW/m2 erfolgt noch keine Zündung von Holz, Wellpappe und Papier bei unendlich langer Einwirkung (ohne Flammenkontakt). ↩

Unfallkonsequenzen bei einem Strassentransport auf der Hauptstrasse Nr. 5, bei der die transportierte Gefahrgutmenge systembedingt deutlich geringer ist als auf der Schiene, werden durch die Unfallkonsequenzen der Schiene, deren Distanz zum Standort zudem kleiner ist als bei der Strasse (vgl. Fig. 4‑4), abgedeckt.

Das Potenzial von Unfällen auf Nebenstrassen wird im Folgenden diskutiert: Auf der Forschungsstrasse, die den Standort von der Hauptstrasse Nr. 5 erschliesst, erfolgen laut PSI-Mitteilung für die verschiedenen PSI-Labore und die Zwilag nur kleine Chemieanlieferungen mit geringem Gefährdungspotenzial. Das PSI wird ausschliesslich mit geringen Mengen an Gasen und Heizöl bzw. Diesel beliefert, es erfolgen keine Benzinantransporte. Auf der gegenüberliegenden Aareseite verläuft die Nebenstrasse Villigen – Böttstein – Döttingen in ca. 500 m Entfernung zum Standort. Aufgrund ihrer engen kurvigen Dorfdurchfahrten ist sie für Schwerlastverkehr schlecht geeignet und wird folglich nicht durch Schwerlastverkehr befahren. Auf dieser Strecke werden somit keine gefährlichen Gütertransporte (von bedeutender Menge) durchgeführt.

Aus Transportunfällen auf der Strasse ergeben sich für den Bau und Betrieb einer BEVA keine Gefährdungen. Der Standort ist geeignet.

Zur Charakterisierung des Standorts in Bezug auf das Potenzial der Gefährdung durch einen unfallbedingten Flugzeugabsturz werden in Nagra (2024a) die jährlichen Absturzhäufigkeiten von Flugzeugen jeweils für die zu untersuchenden Flugzeug- sowie Gewichtskategorien gemäss den Vorgaben in ENSI-A05 (ENSI 2018) ermittelt. Die Bestimmung der Absturzhäufigkeiten erfolgt für die folgenden drei Flugzeugkategorien:

-

Verkehrsflugzeuge

-

strahlgetriebene Kampfflugzeuge

-

Leichtflugzeuge und Hubschrauber

Zur Ermittlung der jährlichen unfallbedingten Absturzhäufigkeiten von Verkehrsflugzeugen werden die jährlichen Flugbewegungen der in der Nähe des Standorts befindlichen Flughäfen (d. h. Starts und Landungen) sowie die jährlichen Transitflugbewegungen in einem definierten Umkreis um den Standort zugrunde gelegt. Die Anzahl jährlicher Flugbewegungen wird grundsätzlich unter Berücksichtigung der Schwankungen in der Vergangenheit sowie der erwarteten zukünftigen Schwankungen ermittelt. Für die Bestimmung der Flugbewegungen in Flughafennähe werden alle Flughäfen innerhalb eines Radius von 50 km um den Anlagenstandort berücksichtigt (vgl. Fig. 4‑5). Hinsichtlich der jährlichen Transitflugbewegungen sind alle Luftkorridore in einem Radius von 100 km um den Anlagenstandort zu betrachten. Darüber hinaus werden weitere Randbedingungen, wie z. B. die mittlere Flughöhe in Flughafennähe bei Starts und Landungen sowie bei Transitflügen über dem zu betrachtenden Standort, ermittelt. Die jährliche Absturzhäufigkeit von Kampfflugzeugen sowie Leichtflugzeugen und Hubschraubern wird direkt aus der Absturzstatistik dieser Flugzeugkategorien für das Gebiet der Schweiz berechnet.

In Tab. 4‑3 sind die in Nagra (2024a) ermittelten jährlichen Absturzhäufigkeiten für die verschiedenen Flugzeugkategorien, bezogen auf eine normierte Trefferfläche, zusammengestellt. Für eine für Verkehrsflugzeuge nach den Flugphasen Start/Landung und Transitflug einzeln aufgeschlüsselte Betrachtung der Absturzhäufigkeiten wird auf Nagra (2024a) verwiesen.

Mit der beschriebenen Vorgehensweise ergibt sich gemäss den ENSI-Berechnungsvorschriften für eine normierte virtuelle Trefferfläche eine unfallbedingte Absturzhäufigkeit über alle Flugzeugkategorien von 1.24E-10 a-1m-2. Die Bestimmung der jährlichen Absturzhäufigkeiten in Bezug auf die virtuelle Trefferfläche der geplanten BEVA wird in den späteren Bewilligungsschritten durchgeführt, da im Zuge der Rahmenbewilligung weder die genaue Anordnung noch die konkreten Abmessungen der Bauwerke festgelegt werden (vgl. Kap. 2).

Auch wenn sich in einigen hundert Metern Entfernung des Standorts vor über 50 Jahren ein durch einen Terroranschlag verursachter Flugzeugabsturz17 ereignete, so zeigen die Ergebnisse der Analyse, basierend auf den Anforderungen der ENSI-A05, insgesamt, dass das Gefährdungspotenzial für einen unfallbedingten Flugzeugabsturz für den Standort grundsätzlich als gering eingestuft wird. Darüber hinaus sind die ermittelten jährlichen Absturzhäufigkeiten von Flugzeugen am Standort der BEVA vergleichbar mit denen an anderen Standorten von Kernanlagen in der Schweiz und bestätigen somit die Eignung des Standorts für den Bau und Betrieb einer BEVA.

Im Hinblick auf den zukünftigen Flugverkehr aller drei Flugzeugkategorien ist zu erwarten, dass die resultierenden Ergebnisse aus der Analyse auch für die Zukunft repräsentativ sind. So ist derzeit nicht mit einem relevanten Anstieg der Anzahl der Flugbewegungen am Flughafen Zürich zu rechnen. Gleichzeitig hat die Sicherheit in der Luftfahrt stetig zugenommen und sich seit Jahren positiv entwickelt. Auch ein Kapazitätsaufbau ist aufgrund der bereits hohen Auslastung des Flugverkehrs am Flughafen Zürich nicht geplant, sodass auch in Zukunft vergleichbare Absturzhäufigkeiten auf einem konstant niedrigen Niveau zu erwarten sind.

Unabhängig von den ermittelten Absturzhäufigkeiten werden sicherheitsrelevante Teile der BEVA entsprechend gegen Flugzeugabsturz ausgelegt (vgl. Kap. 5.3.4). Die Anforderungen zum Schutz der Anlage gegen Flugzeugabsturz werden im Baubewilligungsverfahren festgelegt.

Tab. 4‑3:Zusammenstellung der jährlichen unfallbedingten Absturzhäufigkeiten der verschiedenen Flugzeugkategorien, bezogen auf eine normierte Trefferfläche

|

Flugzeugkategorie |

Absturzhäufigkeit [a-1m-2] |

Verteilung [%] |

|

Verkehrsflugzeuge davon |

1.00E-11 |

8.1 |

|

> 300 t |

3.63E-13 |

0.3 |

|

> 100 t bis ≤ 300 t |

9.27E-13 |

0.7 |

|

> 50 t bis ≤ 100 t |

7.55E-12 |

6.1 |

|

≤ 50 t |

1.19E-12 |

1.0 |

|

Kampfflugzeuge |

4.21E-12 |

3.4 |

|

Leichtflugzeuge & Hubschrauber |

1.10E-10 |

88.5 |

|

Summe |

1.24E-10 |

100 |

Absturz einer Convair CV-990 am 21. Februar 1970 im Würenlinger Unterwald. ↩

Die in Kap. 4.1.5 identifizierten Betriebe, die der Störfallverordnung unterstellt sind, werden nachfolgend einzeln eingeordnet und bewertet.

Zwischenlager für radioaktive Abfälle (Zwilag)

Die Zwilag besitzt eine gültige Rahmen- und Betriebsbewilligung und erfüllt alle Sicherheitskriterien in nuklearer und konventioneller Hinsicht. Die Überprüfung der im Zwilag möglichen Unfallszenarien zeigt, dass diese äusserst gering sind, da sowohl keine bedeutenden Explosionsquellen oder Brandlasten als auch keine toxischen Stoffe in relevantem Umfang vorhanden sind. Die zwischengelagerten radioaktiven Stoffe sind eingeschlossen, unterkritisch und hätten auch im Fall einer Freisetzung keinen Einfluss auf die Integrität der BEVA. Ein hypothetischer Einsturz von Bauten (Trümmersturz) hat aufgrund der Abstände sowie der adäquaten Auslegung der BEVA gegen schwere seltene Ereignisse wie ein Erdbeben oder den Flugzeugabsturz keine Auswirkungen auf die in ihr gehandhabten HAA. Es gibt somit keine Hinweise auf Gefährdungen, die von der Zwilag für die BEVA ausgehen können.

Für die Zwilag wurde im November 2018 zudem ein Kurzbericht gemäss StFV erstellt (Zwilag 2018). Dort wird festgehalten, dass innerhalb des Areals hauptsächlich Säuren und Laugen für den Betrieb des Plasmaofens und für die Dekontamination von radioaktiv verschmutzten Oberflächen eingesetzt werden. Weiterhin werden auch verschiedene Gase und Diesel gelagert. Bei Lagerung und Anwendung dieser Stoffe wurden keine Risiken mit grösserem Ausmass festgestellt. Mit den bereits bestehenden, umfassenden Sicherheitsmassnahmen können Störfälle mit einem schwerwiegenden Ausmass verhindert werden, bzw. die Störfallszenarien führen ausserhalb des Betriebsareals zu keinen Personenschäden (Zwilag 2018).

Paul Scherrer Institut

Es gibt keine Hinweise auf Gefährdungen (Brand, Explosionen, toxischen Stofftransport), die bei einem Unfall innerhalb der (nichtnuklearen) Betriebsteile des PSI auf das Hotlabor des PSI (PSI 2021) oder die Zwilag ausgehen. Diese Aussage trifft demnach auch auf die weiter entfernte, robust ausgelegte BEVA zu.

Das Hotlabor, in dem Untersuchungen unter hohen Alpha-Aktivitäten (Brennstoffversuche) einen wesentlichen Teil der Tätigkeiten darstellen, erfüllt alle Sicherheitskriterien in nuklearer und konventioneller Hinsicht. Es hat beim ENSI im Jahr 2014 als dem KEG-unterstellte Kernanlage ein Gesuch auf weitere Bewilligung eingereicht. Auf der Basis dieses Gesuchs wurden seitdem erhebliche materielle und prozessuale Anstrengungen unternommen, um das Forschungslabor auf einen entsprechend der aktuellen Kernenergie- und Strahlenschutzgesetzgebung geforderten Stand zu dokumentieren, nachzurüsten und zu modernisieren. Die für die Sicherheit des Hotlabors relevanten Vorkehrungen gegen Brand, Explosionen, eine mögliche Ausbreitung von chemisch gefährdenden Substanzen sowie eine radioaktive Freisetzung sind auf sehr hohem Niveau.

Mit der durch das ENSI explizit bestätigten aktualisierten Betriebsbewilligung wird die Erreichung des nachgerüsteten hohen Sicherheitsniveaus des Hotlabors bestätigt. Es gibt keine Hinweise auf Gefährdungen mit externer Wirkung auf die BEVA.

Kernkraftwerk Beznau

Das Kernkraftwerk Beznau (KKB) erfüllt alle Sicherheitskriterien in nuklearer und konventioneller Hinsicht. Das alle 10 Jahre mittels periodischer Sicherheitsüberprüfung nachgewiesene und erreichte Sicherheitsniveau der beiden KKB-Blöcke gibt keine Hinweise auf Gefährdungen, die von dieser Anlage für die BEVA ausgehen könnten.

Im KKB werden organische und anorganische Stoffe, Säuren und Laugen innerhalb der Betriebs‑, Instandhaltungs- und Reinigungsprozesse genutzt. Für diese Stoffkategorien gibt es jeweils zulässige Maximalmengen sowie spezifisch sichere Lagerorte und Einsatzbestimmungen, welche auch ausgereiften Brand- und Explosionsschutzkonzepten unterliegen. Die betrieblichen Bedingungen hinsichtlich Zuverlässigkeit und Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang der nicht-nuklearen brennbaren, explosiven und sonstigen aggressiven Hilfsstoffe werden zudem periodisch vom ENSI, den kantonalen Brandschutzbehörden und der SUVA inspiziert und kontrolliert.

Das KKB stellt auch durch seine örtliche Distanz für die BEVA keine Gefährdung dar.

Holcim (Schweiz) AG

Das Zementwerk Holcim in Würenlingen ist der Störfallverordnung unterstellt, da Zementwerke aufgrund der grossen umgesetzten Stoffmengen ein erhöhtes Potenzial für Luft- und Gewässeremissionen in sich tragen. Dabei spielen bei Zementwerken generell in der Vergangenheit insbesondere Stickoxid-, Schwefeldioxid-, Staub- sowie Schwermetallabgaben eine Rolle, da sie die Gewässer- und Luftqualität massgeblich beeinträchtigen. Diese Herausforderung wurde in den letzten Jahrzehnten durch eine konsequente Modernisierung der Filtertechnologie sowie sowohl durch teilweise Rückführung von Ofenabgasen in den Brenner als auch durch ein verbessertes Brauchwassermanagement (z. B. geschlossene Kreisläufe) im Rahmen der gesetzlich bewilligten Schadstoffgrenzwerte gelöst. Diese Verbesserungsmassnahmen wurden ebenfalls für das Werk in Würenlingen konsequent umgesetzt.

Brände oder Explosionen mit massivem Schadstoffaustrag oder sonstigen schädlichen Auswirkungen auf die Umgebung werden in diesem Industriezweig durch geeignete Massnahmen seit Jahrzehnten erfolgreich vermieden. Das hochmoderne Holcim-Werk in Würenlingen stellt für die ca. 2.2 km entfernte BEVA keine Gefahr dar.

Weitere Betriebe im grösseren Umkreis

Weitere Betriebe ausserhalb des 3 km Radius sind von ihrer Lokalität in Fig. 4‑6 einsehbar. Sie stellen aufgrund ihrer grossen Distanz keine Gefahren für die BEVA dar.

Militäranlagen

Nach Auskunft des eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) geht von militärischen Anlagen und Objekten sowie allfälligen militärischen Aktivitäten in der Umgebung der Anlage (beispielsweise Transporte) kein Gefährdungspotenzial aus, das die Eignung des Standorts in Frage stellen würde.

Fazit

Die Gefährdungsanalyse bzgl. der in der Nachbarschaft befindlichen Betriebe bzw. Anlagen kommt zum Schluss, dass der Standort für den Bau und Betrieb einer BEVA geeignet ist.

Untersuchungen bzgl. Unfällen bei unterirdisch verlegten Gasleitungen zeigen, dass fast 100 % der Unfälle aufgrund Beschädigungen durch Bauarbeiten zurückzuführen sind. Ein Totalversagen der TRAWO-Erdgasleitung im Würenlinger Unterwald ist aufgrund des nicht bebaubaren Waldgebietes prinzipiell nicht zu unterstellen. Typische Forstarbeiten an Waldwegen, Abflussrinnen etc. verlaufen ausschliesslich oberflächennah. Tiefergehende Arbeiten (mit Schädigungspotenzial der Leitung) im Bereich der markierten Erdgasleitungsschneise sind zudem bewilligungspflichtig.

Trotz der geringen Wahrscheinlichkeit eines Gasleitungsunfalls wird in Nagra (2024b) für beide in der Nachbarschaft verlaufenden Gasleitungen (vgl. Kap. 4.1.5) konservativerweise der massgebende Störfall18 unterstellt und dabei die sich daraus ergebende Gefährdung für die BEVA am konservativsten Punkt minimaler Distanz durch Explosion und Wärmestrahlung bewertet. Die Analysen stützen sich auf die Grundlagen bzw. Rechenvorschriften der schweizerischen Erdgaswirtschaft ab. Aufgrund des generischen Charakters der Analysen (z. B. keine Berücksichtigung der Abschattung infolge standortspezifischer, topographischer Gegebenheiten oder vorgelagerter Hindernisse) sind die Ergebnisse als konservativ zu bewerten.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich aus einem Totalversagen am konservativsten Punkt minimaler Distanz zur BEVA mit nachfolgender Störfallausprägung durch Feuerball, Gaswolkenexplosion und Fackelbrand keine nachteiligen Auswirkungen am Standort in Form unzulässig hoher Wärmestromdichten oder Überdruckimpulse ergeben. Alle zu den Unfallabläufen ermittelten Druckspitzen und Wärmestromdichten liegen weit unterhalb kritischer Werte19, die auf die Baustrukturen und die Betriebsabläufe der BEVA keinen nachteiligen Einfluss haben. Da die BEVA zudem durch eine ca. 20 m tiefe Böschung abgetrennt unterhalb des Waldplateaus erstellt wird (vgl. Fig. 4‑1), dürften sowohl bei einem Feuerball als auch beim Fackelbrand zusätzliche Abschirmeffekte bzgl. der 70 bar Hochdruckgasleitung wirksam werden. Somit wäre bei solch einem Ereignis von jeweils noch niedrigeren Wärmestromdichten bzw. Wärmedosen und Überdrücken auszugehen, als es die unter den Bedingungen ebenen und freien Geländes durchgeführten Abschätzungen in Nagra (2024b) ausweisen.

Ein Waldbrand als Folge des Gasleitungsunfalls wird in Kap. 4.2.6, in dem eine spezifische Diskussion zur Gefährdung durch verschiedene Waldbrandauslöser geführt wird, diskutiert.

Aus Störfällen im Zusammenhang mit Rohrleitungen (Gasleitungen) ergeben sich für den Bau und Betrieb einer BEVA keine Gefährdungen. Der Standort ist geeignet.

Totalversagen der Erdgasleitung, definiert durch eine Leckgrösse grösser oder gleich dem Leitungsdurchmesser. ↩

Der maximal am Standort ermittelte Überdruck beträgt kleiner 0.1 bar. Die maximale Wärmestromdichte (für 17 s) beträgt kleiner 15 kW/m2. Zum Vergleich: Bei 0.07 bis 0.14 bar wird das Versagen von Befestigungen für Wellblech mit anschliessendem Verbeulen sowie ein Versagen von Holzpaneelen mit anschliessendem Bruch beobachtet. Bei 10 kW/m2 erfolgt noch keine Zündung von Holz, Wellpappe und Papier bei unendlich langer Einwirkung (ohne Flammenkontakt). Bei 30 kW/m2 kommt es nach ca. 30 Minuten zu Verformungen von Stahlprofilen. ↩

Die Nähe zum Waldrand ist keine ungewöhnliche Randbedingung für Kernanlagen. Eine systematische Einordnung und Bewertung der Waldbrandgefährdung erfolgt in Nagra (2024b), deren Ergebnisse nachfolgend zusammenfassend wiedergegeben werden.

Aufgrund der geographischen, topographischen, standörtlichen und waldbaulichen Voraussetzungen ist die Wahrscheinlichkeit eines Waldbrands in unmittelbarer Nähe zum Projektperimeter als gering einzuschätzen. Dies begründet sich darin, dass der Würenlinger Unterwald im Schweizer Mittelland liegt, und in dieser Region Waldbrände nachweisbar selten sind20 sowie eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit und dauerhaft gute Wasserversorgung durch die Nachbarschaft der Aare vorliegt. Im Unterwald, der direkt an den Projektperimeter grenzt, trat seit mind. Mitte der 1950er Jahren, also nach Beginn der kerntechnischen Aktivitäten, kein Waldbrand auf.

Aus Anforderungen der Sicherheit, Sicherung und Raumwirksamkeit ist zwischen dem Anlagenperimeter und dem Unterwald ein 20 m breiter sogenannter Eingliederungssaum vorgesehen (vgl. Fig. 3‑1). In diesem verlaufen ein Waldweg (Nietenbuckweg) und eine Freihaltefläche. Der Eingliederungssaum ist somit durch eine deutlich niedrigere und begrenztere Brandlast charakterisiert als der natürliche Wald. Infolge baulicher Massnahmen für die Sicherung als auch für die Bereitstellung von Verkehrs- und Logistikfläche grenzt die BEVA zudem nicht direkt an den Eingliederungssaum an, sondern weist einen zusätzlichen Abstand auf (gemäss heutiger Planung von mehr als 10 m, vgl. Fig. 3‑2). Durch diesen, gesamthaft etwa 30 m betragenden Abstand zum topographisch bedingt erhöht liegenden (vgl. Fig. 4‑1), natürlichen Wald werden die potenziellen Auswirkungen eines perimeternahen Waldbrandes auf die BEVA, insbesondere die thermische Strahlung und die thermische Dosis, reduziert. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass ein solcher Streifen mit einer Breite von mehr als 30 m in etwa einer Baumlänge entspricht, sodass in diesem Fall eine Brandausbreitung nur noch über Funkenflug erfolgen kann. Auf dem Anlagenperimeter befinden sich zudem keine bedeutenden natürlichen Brandlasten, auf die ein Brand übergreifen kann.

Unter diesen Bedingungen, d. h. unter diesem Abstand, stellt ein Waldbrand keine Gefahr für die strukturelle Integrität der BEVA dar. Grundsätzlich bietet Beton einen guten Schutz gegen Brand. Insgesamt wird eine Degradation der ohnehin in Massivbauweise erstellten BEVA-Strukturintegrität durch einen Waldbrand ausgeschlossen.

Unabhängig davon wird bei der Entstehung eines Brandes im Unterwald oder infolge eines Unfalls auf den Verkehrswegen dieser zeitnah bekämpft. Zieht man die geringe Distanz der direkt benachbarten Betriebsfeuerwehr des PSI und der örtlichen Feuerwehren (Würenlingen, Villigen Geissberg und Döttingen) in Betracht und berücksichtigt die sehr gute Zugänglichkeit für Löscheinsätze im Unterwald, so kann eine unkontrollierte und weitläufige Ausbreitung eines lokalen Waldbrandes im Unterwald bis hin zum Projektperimeter praktisch ausgeschlossen werden. Durch die unmittelbare Nähe der Aare stehen – auch in Trockenperioden – zudem praktisch unbegrenzte Löschwasserreserven zur Verfügung.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass ein Waldbrand im Würenlinger Unterwald keine Gefährdung für die nukleare Sicherheit der BEVA darstellt. Der Standort ist für den Bau und Betrieb einer BEVA geeignet.

Gemäss zentraler Waldbranddatenbank «Swissfire» ist im Mittelland die Waldbrandhäufigkeit sowie die durch Brand versehrte Fläche seit Jahrzehnten äusserst gering. Für den Kanton AG wurden seit dem 18. Jahrhundert bis zum Jahr 2018 insgesamt 98 kleinere Waldbrände einer Gesamtfläche von ca. 21 ha bilanziert, was eine niedrige Häufigkeit an Waldbränden bedeutet. ↩

In Nagra (2024g) und Nagra (2024h) werden, basierend auf den geologischen und hydrogeologischen Bedingungen am Standort, die gravitativen Gefahren qualitativ beschrieben und bewertet. Die Bewertung kommt aufgrund der im Folgenden zusammengefassten Ergebnisse zum Schluss, dass der Standort für den Bau und Betrieb einer BEVA geeignet ist.

Steinschlag, Fels- oder Bergsturz

In der Umgebung des Anlagenperimeters sind keine Felshänge/-böschungen vorhanden. Die westlich der Aare im Gebiet «Cheestel» vorhandenen Felsböschungen liegen bereits zu weit von der Aare entfernt, um bei einem allfälligen Bergsturzereignis überhaupt das westliche Ufer erreichen zu können. Daher können Gefahren durch Steinschlag, Fels- oder gar Bergsturz im Anlagenperimeter ausgeschlossen werden.

Rutschungen

Permanente Rutschungen können aufgrund der Geländemorphologie sowie der Untergrundverhältnisse im Anlagenperimeter ebenfalls ausgeschlossen werden.

Bezüglich spontaner Rutschungen resp. Hangmuren gilt es zu berücksichtigen, dass der östliche Rand des Anlagenperimeters im Bereich einer (Schotter-)Terrassenkante verläuft. Diese weist eine Böschungshöhe von insgesamt knapp 20 m (vgl. auch Fig. 4‑1) und eine Böschungsneigung von teilweise bis zu über 30° auf. Aufgrund der Untergrundverhältnisse (geringmächtige, natürliche Oberflächenschichten über mehr als 20 m mächtigem Niederterrassenschotter), der Materialzusammensetzung (Schotter, bestehend grösstenteils aus dicht gelagertem, sauberem Kies mit reichlich Sand sowie Steinen und Blöcken, vgl. Kap. 4.5), dem daraus resultierenden inneren Reibungswinkel von grösser 30°, der guten Wasserdurchlässigkeit und dem tief liegenden Grundwasserspiegel (vgl. Kap. 4.4.2) ist das Potenzial für Hangmuren generell sehr gering. Lokale Hangmuren von feinkörnigeren, natürlichen Oberflächenschichten aus dieser Terrassenkante können bei extremen Niederschlägen aber nicht vollständig ausgeschlossen werden. Mit einfachen baulichen Massnahmen kann die Gefahr einer Rutschung jedoch beherrscht werden und stellt keine Gefahr für die BEVA dar. Aktuell ist die natürlich entstandene Terrassenkante bewaldet.

Muren, Übersarung, Lawinen und Blitzfluten

Eine Gefährdung des Projektperimeters durch Muren oder Übersarung kann ausgeschlossen werden, da in der Umgebung des Projektperimeters keine Gerinne mit relevantem Gefälle und kein relevantes Sammelgebiet vorhanden sind. Eine Gefahr für Übersarung besteht lediglich unterhalb der Felshänge/-böschungen im Gebiet westlich der Aare, wobei Übersarungen aus diesem Gebiet den Projektperimeter nicht mehr erreichen würden.

Weitere gravitative Naturgefahren (Lawinen, Blitzfluten) werden aufgrund der Topografie und des geringen Gefälles in der Umgebung des Projektperimeters, des Bewuchses und der Niederschlagsmengen ebenfalls als nicht relevant beurteilt. Der Standort ist geeignet.

Zur Charakterisierung des Standorts in Bezug auf das Potenzial meteorologischer und klimatologischer Gefährdungen werden die Verhältnisse sowohl qualitativ als auch quantitativ über die statistische Auswertung von Messdaten spezifischer Parameter in Nagra (2024i) beschrieben und ausgewertet. Bei der Ermittlung der Gefährdung wird auf bestehende Datensätze und Auswertungen zurückgegriffen, und es werden neue extremwertstatistische Analysen mit erweiterten Datensätzen durchgeführt. Die Methode, Daten (inkl. Datenqualität) und Bewertung orientieren sich dabei am Vorgehen bestehender standortspezifischer Gefährdungsanalyen anderer Schweizer Kernanlagen. Dabei werden folgende Gefährdungen behandelt, deren Kernergebnisse nachfolgend zusammengefasst werden:

-

maximale und minimale Lufttemperatur

-

Wind und Tornado

-

Niederschlag (Starkregen, Schnee, Schneelast, Hagel und vereisender Regen)

-

Blitze

Allgemein lässt sich feststellen, dass das Klima am Standort den typischen mitteleuropäischen Verhältnissen für eine niedrige Höhenlage entspricht und darüber hinaus die Meteorologie am Standort typisch für die Region Nordschweiz bzw. das Schweizer Mittelland ist.

Die Ergebnisse der extremwertstatistischen Analyse zeigen zudem, zusammen mit den zahlreichen bereits bestehenden Studien, dass für den Standort keine für die Auslegung kerntechnischer Anlagen ungewöhnlichen Randbedingungen bzgl. extremer meteorologischer und klimatologischer Verhältnisse, bei denen auch erwartbare Einflüsse des Klimawandels entsprechend berücksichtigt wurden, vorliegen. Die standortspezifischen Parameter, die für ein Ereignis mit einer Häufigkeit von 10‑4 pro Jahr in Tab. 4‑4 zusammengefasst sind, liegen innerhalb der üblichen, für die Auslegung von kerntechnischen Bauten und Strukturen festgelegten Grenzwerte.

Insgesamt ist der Standort somit durch stabile meteorologische und klimatologische Verhältnisse gekennzeichnet. Der Standort ist für den Bau und Betrieb einer BEVA geeignet.

Tab. 4‑4:Gefährdungsannahmen (Ereignis mit einer Häufigkeit von 10‑4 pro Jahr) am Standort unter Berücksichtigung des Klimawandels

|

Gefährdungen |

Gefährdungsannahmen |

|

Hohe Lufttemperatur |

+44.5 °C |

|

Tiefe Lufttemperatur |

-30.0 °C |

|

Extremer Wind |

Tornado: 50 m/s, Wind: 33.5 m/s |

|

Starkregen |

106 mm/2h |

|

Schneelast |

2.0 kN/m2 |

|

Hagel (Durchmesser, Geschwindigkeit) |

15 cm, 53 m/s |

|

Vereisender Regen (Flächenlast) |

0.45 kN/m2 |

|

Blitze (Stromstärke) |

250 kA |

Das Oberflächenwassersystem im Gebiet des Standorts wird von der Aare dominiert, gleichwohl gibt es weitere kleine Zuflüsse im angrenzenden Waldgebiet (beispielsweise den Dorfbach nördlich des Anlagenperimeters, vgl. Fig. 4‑1). Der Normalpegel der Aare beim Standort liegt unter 326 m ü. M. (Nagra 2024g). Der Standort der BEVA hat eine Geländehöhe von 335 m ü. M. und liegt damit mehr als 9 m oberhalb des Normalpegels.

Der Projektperimeter liegt über dem ausgedehnten, bis zu über 2 km breiten und lokal bis zu über 20 m mächtigen Grundwasserstrom des unteren Aaretals. Als Grundwasserleiter wirkt der Niederterrassenschotter, der eine hohe bis sehr hohe Durchlässigkeit aufweist. Die grösstenteils feinkörnige Moräne sowie der Felsuntergrund bilden den Grundwasserstauer (vgl. Kap. 4.5). Die Speisung des Grundwasserstroms erfolgt durch seitlichen, unterirdischen Zufluss, durch direkte Versickerung von Niederschlägen und durch Infiltration von der im Bereich des Projektperimeters am linken Rand des Grundwasserstroms verlaufenden Aare. Das Grundwasser fliesst mit einem Gefälle von ca. 0.15 % in Richtung Nordosten. Im Bereich des Projektperimeters liegt der mittlere Grundwasserspiegel rund 11 m unter Terrain. Die Schwankungen des Grundwasserspiegels sind als Folge der ausgleichenden Wirkung der Aare im Allgemeinen gering. In den Pumpwerken der näheren Umgebung werden bei normalen Wasserständen jahreszeitliche Schwankungen von lediglich ca. 1 bis 1.5 m registriert. Die Fliessgeschwindigkeit liegt bei ca. 7 m pro Tag. Der gesamte Projektperimeter ist gemäss der Gewässerschutzkarte dem Gewässerschutzbereich Au zugeordnet. Für weitere Details zum Grundwasser am Standort wird auf Nagra (2024g) verwiesen.

Die Charakterisierung des Standorts in Bezug auf das Potenzial einer externen Überflutung anhand der standortspezifischen Bedingungen ist sowohl quantitativ als auch qualitativ in Nagra (2024h) beschrieben. Dabei werden folgende Gefährdungen behandelt, deren Kernergebnisse nachfolgend zusammengefasst sind:

-

Überflutung der Anlage infolge Ausuferung der Aare, ausgelöst durch grossräumige Starkniederschläge oder durch ein Versagen relevanter wasserbaulicher Einrichtungen in der Aare ober- oder unterhalb des Anlagestandorts

-

Überflutung der Anlage durch Oberflächenabfluss aus dem umgebenden Einzugsgebiet, ausgelöst durch lokale Starkniederschläge

-

Gravitative Gefahren, induziert durch Starkniederschläge oder als Folge extremer Abflüsse in anliegenden Flussgerinnen (dokumentiert in Kap. 4.2.7)

Gefährdung durch Aare-Hochwasser

In der breit angelegten EXAR-Studie (Extremhochwasser Aare-Rhein) wurden die Grundlagen für die Beurteilung der standortspezifischen Hochwassergefährdung der Aare hergeleitet (Andres et al. 2021). Im Rahmen der EXAR-Studie wurden für 10'000-jährliche Niederschlagsereignisse die Auswirkungen möglicher Abflussszenarien im Einzugsgebiet der Aare untersucht und anhand von Gefährdungskurven beurteilt. Die Abflussszenarien werden dabei unterschieden zwischen ausschliesslich durch Niederschlagsereignisse ausgelöste Extremhochwasser (Initialereignisse) und solchen in Kombination mit Bauwerkversagens-, Schwemmholzprozessen und morphologischen Prozessen.

Die Ergebnisse der Studie weisen nach, dass sämtliche Initialereignisse (hydrologische Hochwasserereignisse) im Gerinne der Aare abgeleitet werden können und nicht zu einer Überflutung im Bereich des Anlagenperimeters führen (vgl. Fig. 4‑8). Dies gilt auch bei kombiniertem Versagen von wasserbaulichen Einrichtungen in der Aare21. Der Standort der BEVA ist somit vor Hochwasser geschützt. Dies gilt zudem für Szenarien, bei denen eine Verklausung der PSI-Brücke durch Schwemmholzfrachten betrachtet wird, deren Häufigkeiten deutlich kleiner als 10‑4pro Jahr betragen. Auch bei diesen Szenarien findet kein Zufluss in den Anlagenperimeter und damit keine Überflutung statt. Folgeanalysen des Zwilag und des PSI haben ferner gezeigt, dass auch bei solchen Abflussszenarien im Uferbereich mit der gegenwärtigen Befestigung keine kritische laterale Erosion zu erwarten ist (Kuhlmann et al. 2022).

Bei einem extremen (Fluss-)Hochwasser besteht wahrscheinlich nur ein zeitlicher Abstand von wenigen Stunden zwischen oberflächiger (Fluss-)Hochwasserspitze und Grundhochwasserwasserspitze. Aus diesem Grund kann konservativ angenommen werden, dass (Fluss-)Hochwasser und ein Anstieg des Grundwassers im Bereich der BEVA gleichzeitig auftreten. Die bisher beobachteten langjährigen Hochwasserstände des Grundwassers liegen bei 325.5 m ü. M. Für ein 10'000-jährliches Grundwasser-Hochwasserereignis wurde für den Standort eine Höhe von 328.7 m ü. M. ermittelt (abgeleitet vom 10'000-jährlichen Hochwasserspiegel gemäss Andres et al. (2021)).

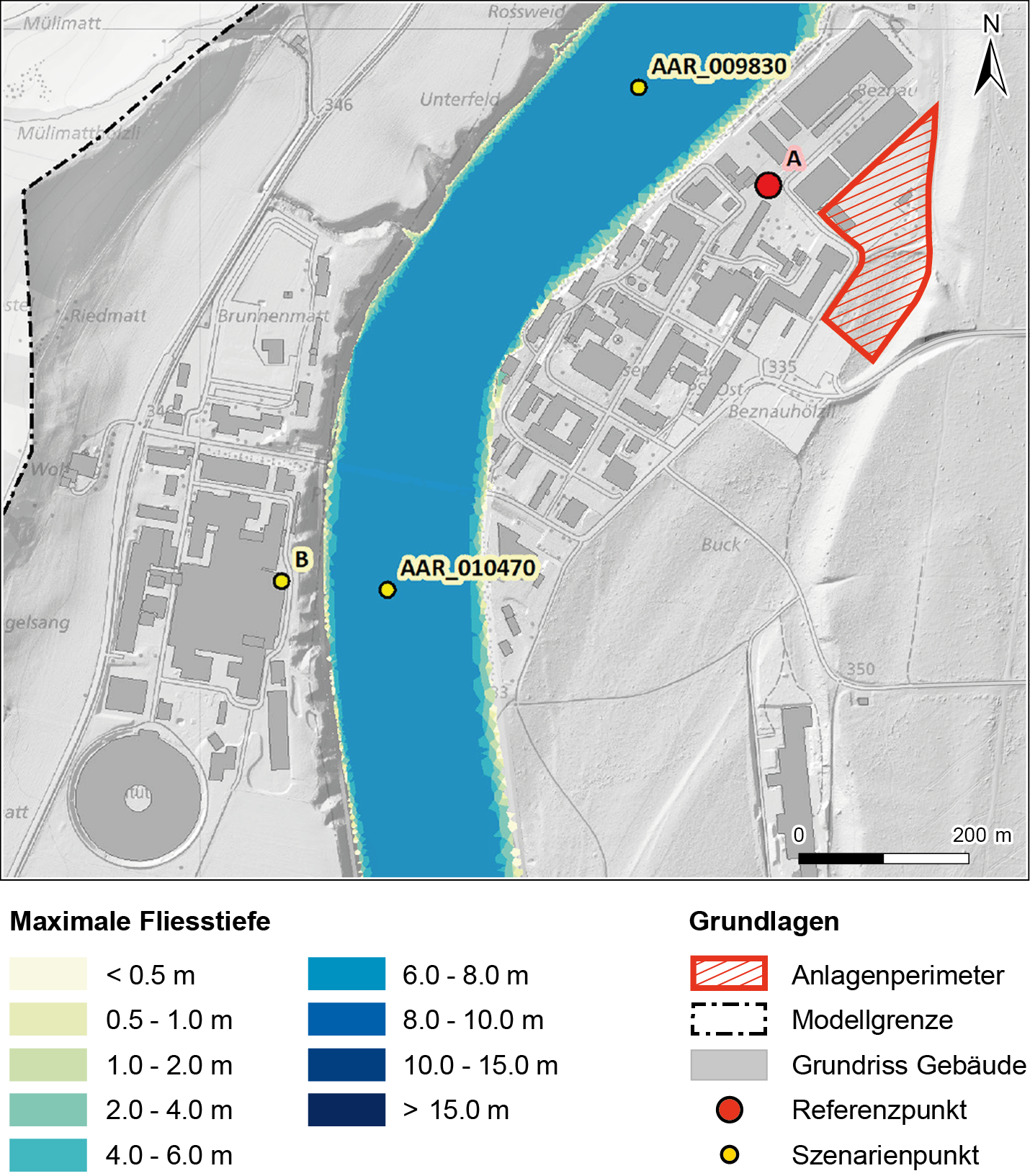

Fig. 4‑8:Maximale Fliesstiefen während der gesamten Simulationsdauer für ein Hochwasserszenarium mit einer Überschreitungshäufigkeit von ca. 10-4/Jahr

Das Wasser wird ausschliesslich im Gerinne der Aare abgeleitet und führt nicht zu einer Überflutung im Bereich des Anlagenperimeters (Andres et al. 2021).

Starkniederschläge (Oberflächenabfluss)

Starkniederschlagereignisse führen zu keiner Gefährdung der BEVA. Ein möglicher Oberflächenabfluss aus der Umgebung fliesst topographisch bedingt nicht in bedeutenden Mengen zum Standort. Das Wasser versickert im Wald oder wird aufgrund der erhöht liegenden Bahnlinie und der Döttingerstrasse auf der östlichen Ebene von Würenlingen zurückgehalten. D. h., die erhöht liegende Bahnlinie und Strasse weisen für die aus Osten kommenden, flächigen Abflüsse eine Barrierewirkung auf, erwirken somit in den Flächen östlich von Strasse und Bahn eine Retention. Der Oberflächenabfluss aus der Ebene Würenlingen erreicht somit den Standort der BEVA nicht. Der begrenzte Abfluss durch den Dorfbach gelangt entweder entlang des Bachlaufs ausreichend nördlich des Standorts in die Aare, versickert im Wald bzw. wird durch Retentionsmulden im Wald zurückgehalten, die bei Überlaufen, bedingt durch die Topologie, in Richtung Norden entwässern. Dies gilt auch bei Verklausung der Bachdurchlässe im Unterlauf. Für eine detaillierte Betrachtung und Diskussion wird auf Nagra (2024h) verwiesen.

Durch die spezielle Lage der Wasserscheide im Unterwald und die Rückhaltewirkung von Strasse und Bahn mit den ausgedehnten Retentionsflächen für Abflüsse aus dem obliegenden Gebiet reduziert sich das effektiv beitragende Einzugsgebiet für Zuflüsse zum Anlagenperimeter auf die bewaldeten Flächen westlich von Würenlingen bzw. südlich der Wasserscheide. Da sich im bewaldeten Teil selbst bei hohen Intensitäten kaum wasserführende Gerinne bilden und sich keine grossen Retentionsräume in Richtung Anlagenperimeter entleeren, ist der unter konservativen Annahmen abgeschätzte Zufluss zum Anlagenperimeter sowohl bei kurzen intensiven Niederschlägen als auch bei Tagesniederschlägen sehr gering (kleiner 700 l/s, Ereignis mit einer Häufigkeit von 10‑4 pro Jahr) und gefährdet die nukleare Sicherheit der Anlage nicht.

Gesamtbeurteilung

Die Ergebnisse zu den Untersuchungen einer externen Überflutung zeigen, zusammen mit den zahlreichen bereits bestehenden Studien, dass für den Standort keine für die Auslegung kerntechnischer Anlagen ungewöhnlichen Randbedingungen vorliegen:

-

Der Standort ist vor Hochwasser geschützt, auch bei extremen Wasserständen der Aare. Dies gilt auch in Kombination mit dem Versagen von wasserbaulichen Einrichtungen.

-

Ein starkniederschlagbedingter Oberflächenabfluss aus der Umgebung fliesst, topographisch bedingt, nicht in bedeutenden Mengen zum Anlagenperimeter.

-

Durch Starkniederschläge induzierte gravitative Ereignisse wie grössere Hangrutschungen können infolge der lokalen geologischen Bedingungen ausgeschlossen werden (dokumentiert in Kap. 4.2.7).

Der Standort ist für den Bau und Betrieb einer BEVA geeignet.

Das Versagen wasserbaulicher Einrichtungen wurde ebenfalls im Rahmen der EXAR-Studie modelliert. Für den Beurteilungsperimeter PSI oder Beznau haben solche Ereignisse aber keine Auswirkungen. Beispielsweise würde die Flutwelle infolge eines Sperrenbruchs des Sihlsees spätestens bei den Sihl-Durchlässen am Hauptbahnhof Zürich zu einer grossflächigen Überschwemmung führen, wodurch stromabwärts beim Anlagenperimeter nur ein stark gedämpfter Anstieg des Abflusses der Aare zu erwarten wäre (Andres et al. 2021). ↩

In Nagra (2024g) werden, basierend auf vorhandenen geologischen und hydrogeologischen Grundlagen und aktuellen Datenreihen, die Baugrundverhältnisse als Basis für die weitere Projektierung im Sinne einer Voruntersuchung gemäss SIA 267 detailliert beschrieben sowie eine bautechnische Bewertung durchgeführt. Die Bewertung kommt aufgrund der im Folgenden zusammengefassten Aussagen zu den geologischen Verhältnissen und der Grundwassersituation (vgl. Kap. 4.4.2) zum Schluss, dass der Standort hinsichtlich des Baugrunds für den Bau und den Betrieb einer BEVA geeignet ist.

Fig. 4‑9:Karte mit den Baugrunduntersuchungen am Standort Zwilag und daraus abgeleitetes Modell (Profil A–A’) des Baugrunds für den Projektperimeter

Im Rahmen der Bautätigkeiten für die Zwilag sowie umliegender Bauten wurden umfangreiche Sondierungen22 durchgeführt, die zu einem umfassenden Bild des Baugrunds beitragen, welches in Fig. 4‑9 gezeigt und nachfolgend beschrieben wird.

Künstliche Auffüllungen

Im Anlagenperimeter sind ab der Terrainoberfläche zunächst künstliche Auffüllungen (Gebäudehinterfüllungen, Kieskoffer etc.) zu erwarten. Diese bestehen gemäss Sondierungen grösstenteils aus sauberem, z. T. auch leicht bis mässig siltigem Kies mit reichlich Sand und einzelnen Steinen.

Natürliche Oberflächenschichten

Die natürlichen Oberflächenschichten bestehen aus grösstenteils tonigem Silt mit reichlich bis viel Sand sowie z. T. wenig Kies und organischen Resten. Im Zuge der baulichen Tätigkeiten wurden sie grösstenteils abgetragen und durch künstliche Auffüllungen ersetzt bzw. mit solchen überschüttet. Im mittleren, aktuell bewaldeten, bisher unbebauten Bereich des Anlagenperimeters dürften natürliche Oberflächenschichten ab der Terrainoberfläche anstehen.

Niederterrassenschotter

Unter den Auffüllungen bzw. den Oberflächenschichten folgt ab ca. 0.4 – 10.0 m Tiefe der Niederterrassenschotter. Im Hinterfüllungsbereich der Gebäude ist die Schotterobergrenze heute entsprechend tiefer zu erwarten. Die ursprüngliche natürliche Schottermächtigkeit beträgt im Anlagenperimeter ca. 15 – 20 m, lokal im östlichen Hangbereich auch über 20 m. Der Schotter setzt sich grösstenteils aus sauberem Kies mit reichlich Sand sowie Steinen und Blöcken zusammen. In den älteren Sondierungen wurden teilweise Blöcke mit Durchmesser bis zu 60 cm festgestellt, wobei erfahrungsgemäss vereinzelt auch noch etwas grössere Blöcke auftreten können. Der Anteil der Steine und Blöcke beträgt schichtweise bis ca. 30 Gew.-%. Im obersten Meter des Schotterkomplexes sowie schichtweise auch in grösserer Tiefe ist der Schotter schwach siltig ausgebildet. Der Schotter weist in den obersten rund 1 – 2 m eine mittlere und darunter eine hohe Lagerungsdichte auf und ist entsprechend als gut tragfähig und nur wenig setzungsempfindlich zu beurteilen.

Moräne

In den älteren Kernbohrungen wurden unter dem Schotter ab ca. 15 – 21 m Tiefe Überreste von Moränen angetroffen. Die Mächtigkeit der Moräne beträgt in diesen Bohrungen zwischen ca. 0.5 und 5 m. In der weiter südwestlich liegenden Bohrung wurde hingegen keine Moräne erbohrt. Beim Moränenmaterial handelt es sich vorwiegend um tonigen Silt mit viel Feinsand und unterschiedlichem Kiesanteil sowie z. T. Steinen. Schichtweise kann der Kiesanteil auch gewichtsmässig überwiegen. Die Moräne weist erfahrungsgemäss eine hohe bis sehr hohe Lagerungsdichte auf und ist als kaum setzungsempfindlich und gut tragfähig zu beurteilen.

Felsuntergrund

Der Felsuntergrund wurde in den Sondierungen im nördlichen Projektperimeter in rund 22 – 25 m Tiefe erreicht. Es handelt sich dabei um detritische, eisenoolithische oder spätige Kalke sowie Ton- und Kalkmergel, welche stratigrafisch dem Effingen-Member (Wildegg-Formation, unterer Malm) bzw. dem obersten Dogger (Variansmergel-Formation) zuzuordnen sind. Ungefähr der oberste halbe Meter des Felsuntergrunds erschien in den älteren Bohrungen verwittert. Das Schichteinfallen beträgt rund 10 – 15° Richtung Süden. Der Felsuntergrund ist als praktisch inkompressibel und somit als sehr gut tragfähig zu beurteilen.

Zu nennen sind insbesondere die Sondierbohrungen im Jahr 1990, die das Quartär bis in den Felsuntergrund durchteuften. ↩

Die Charakterisierung des Standorts in Bezug auf das Potenzial der Gefährdungen infolge eines Erdbebens ist detailliert in Nagra (2024c) gemäss den gesetzlichen und behördlichen Vorgaben dokumentiert. Im Folgenden werden die Ergebnisse zusammenfassend wiedergegeben und bezüglich der Standorteignung bewertet. Die Erdbebengefährdung wird dabei allgemein in drei Komponenten gegliedert, die separat betrachtet und bewertet werden:

-

Verschiebungsgefährdung für den Fall eines Bruches durch Teile der Anlage (Kap. 4.6.1)

-

Gefährdung durch die Bodenbewegung infolge der Erdbebenwellen (Kap. 4.6.2)

-

Gefährdung durch geologisch-induzierte Prozesse wie Hangrutschungen oder Bodenverflüssigung, die durch Erdbeben hervorgerufen werden können (Kap. 4.6.3)

Für den Standort liegen mit den Untersuchungen der in unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen Kernanlagen (KKB, Zwilag sowie PSI) umfangreiche Daten vor, die für die Bewertung der Erdbebengefährdung herangezogen und mit der breiten Datenbasis aus der Standortsuche der Nagra ergänzt werden. Die detaillierten geologischen Grundlagen sind in Nagra (2024g) dokumentiert (vgl. auch Kap. 4.5).

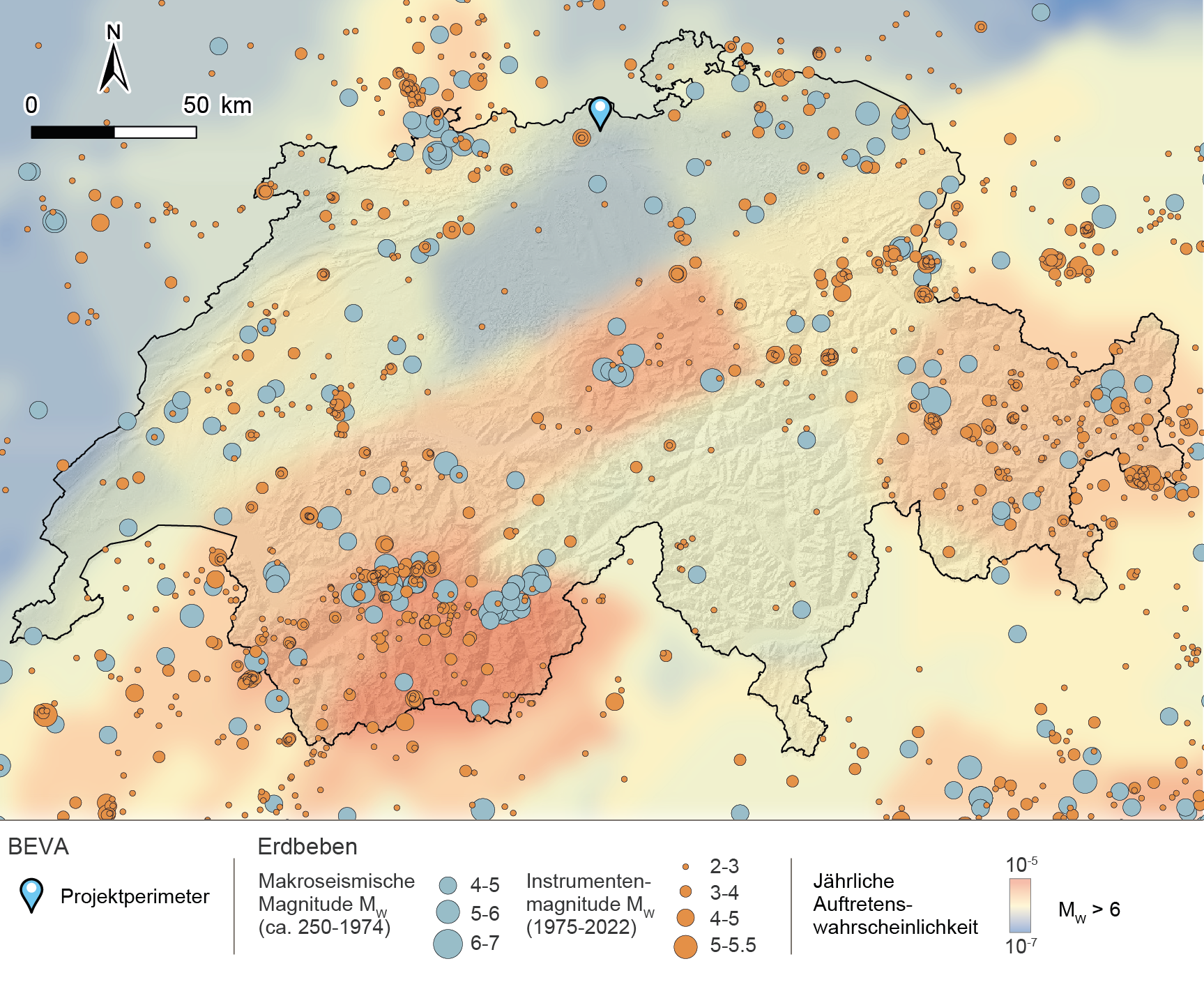

Die instrumentelle, wie historisch belegte Aufzeichnung von Erdbeben in der Schweiz ergeben ein umfassendes Bild der seismischen Aktivität. Gemäss Fig. 4‑10 ist die Aktivität auf die Zentralschweiz und das Wallis sowie den Oberrheingraben bei Basel konzentriert. Der Standort der BEVA befindet sich in der seismisch ruhigsten Region der Schweiz. Diese Aussage wird durch die Betrachtung der Neotektonik (Nagra 2024f) gestützt, bei der mittels einer Vielzahl komplementärer Methoden geschlussfolgert werden kann, dass es am Standort keine Hinweise auf rezente tektonische Deformationen gibt.

Fig. 4‑10:Darstellung des Schweizer Erdbebenkatalogs des SED (Fäh et al. 2011) inkl. einer Aktualisierung bis einschliesslich 30.09.2023 zusammen mit der modellierten Auftretenswahrscheinlichkeit von Erdbeben mit Magnituden MW ≥ 6 in der Schweiz, basierend auf Einschätzungen von vier Expertengruppen im Rahmen des PRP-Projekts (swissnuclear 2013)

In Farbe gezeigt ist die jährliche Auftretenswahrscheinlichkeit eines Erdbebens mit MW ≥ 6 in einem Gebiet von 0.05° Länge × 0.05° Breite (entspricht ca. 21 km2) für Herdtiefen < 15 km. Zum Vergleich sind die effektiv erfassten Erdbeben mit M ≥ 2, bzw. historisch dokumentierten Erdbeben mit M ≥ 4 dargestellt.

Zur Betrachtung der Verschiebungsgefährdung ist es notwendig, Störungen auf die Möglichkeit eines Oberflächenbruchs durch ein Erdbeben zu beurteilen. Die Nagra verfügt neben der 3D-Seismik des Standortgebiets Jura Ost auch über verschiedene 2D-Seismik-Linien, die den Standort gut abbilden. Aus diesen seismischen Schnitten gehen keine Strukturen hervor, die am Standort zu einem Oberflächenbruch führen könnten. Somit besteht keine Verschiebungsgefährdung.

Die Bestimmung der Erdbebengefährdung durch Bodenbewegung erfolgt nach dem Modell ENSI-2015 (Proseis 2015). Darin werden die seismischen Quellen, der Ausbreitungspfad sowie die Verstärkung der Wellen durch lokale Effekte berücksichtigt. Grundlage des ENSI-2015-Modells sind umfassende probabilistische seismische Gefährdungsabschätzungen, die entsprechend den Vorgaben des Senior Seismic Hazard Analysis Committee (SSHAC) für die Standorte der Kernkraftwerke in der Schweiz durchgeführt wurden. Die Durchführung erfolgte in den Projekten PEGASOS und Pegasos Refinement Project (swissnuclear 2013). Dabei kamen mit Level 4, die höchsten der in Senior Seismic Hazard Anlysis Committee (1997) definierten Anforderungen zur Anwendung. Das Modell ENSI-2015 wurde anschliessend auch unter Berücksichtigung des nationalen Erdbebengefährdungsmodells SUIhaz2015 (Wiemer et al. 2016) abgeleitet. Das Modell entspricht dem etablierten Stand von Wissenschaft und Technik.

Für den Standort werden die Resultate des ENSI-2015 Modells, die für das 1.25 km nördlich liegende KKB ermittelt wurden, übertragen. Dabei werden für die Bestimmung der lokalen Verstärkung angepasste Geschwindigkeitsprofile entwickelt, die auf den bestehenden Sondierungen am Standort basieren. Die Übertragbarkeit der Gefährdungsannahmen nach ENSI-2015 für das KKB auf den Standort der BEVA wird so verifiziert.

Die Erdbebengefährdung durch Bodenerschütterungen wird durch ein Spektrum der Bodenbeschleunigung, die am Standort mit einer Überschreitungshäufigkeit von 10-3 und 10-4 pro Jahr zu charakterisieren ist, spezifiziert. Die seismische Gefährdung am Standort ist vergleichbar mit der von anderen Kernanlagen in der Schweiz. Ferner stellt die lokale Situation des flachen Untergrunds keine ungewöhnliche Begebenheit in Bezug auf die seismische Gefährdung dar. Aus den resultierenden Gefährdungsannahmen ergeben sich somit keine besonderen Herausforderungen für eine erdbebensichere Auslegung der BEVA entsprechend der relevanten Vorgaben. In Bezug auf die seismische Gefährdung ist die Standorteignung daher nachgewiesen.

Die Bewertung der geologisch-induzierten Auswirkungen von Erdbeben erfolgt anhand von Sondierbohrungen am Standort sowie weiteren Informationen, die den Baugrund bezüglich möglicher Naturgefahren im Zusammenhang mit Erdbeben beschreiben. Der vorgefundene Schotter im flachen Untergrund weist eine gute Standfestigkeit auf und zeigt keine Tendenz zur Bodenverflüssigung. Darüber hinaus ergeben sich keine weiteren relevanten geologisch-induzierten Gefährdungen, die mit Erdbeben in Zusammenhang stehen könnten.

Hinsichtlich der Erdbebengefährdung weist der Standort gesamthaft keine Besonderheiten auf. Eine Verschiebungsgefährdung kann für den Standort ausgeschlossen werden. Aus dem geologischen Umfeld ergeben sich keine weiteren Gefährdungen. Die Analyse der Erdbebengefährdung kommt zum Schluss, dass der Standort für den Bau und Betrieb einer BEVA geeignet ist.

Der Standort weist hinsichtlich der Eignung günstige Eigenschaften auf und hat sich für die verschiedenen benachbarten nukleartechnischen Anlagen bislang bestens bewährt.

Beurteilung der Naturgefahren am Standort

Der Standort liegt angrenzend an ein bestehendes Industrieareal in einem bewaldeten Gebiet im unteren Aaretal und ist ausreichend gegen Naturgefahren geschützt. Die geologischen und tektonischen Voraussetzungen des Terrains mit seinem Schotter- und Kiesbett auf Felsuntergrund haben sich bereits bei den früheren Bauvorhaben von Kernanlagen auf dem Areal als gut tragfähiger und wenig setzungsempfindlicher Baugrund erwiesen. Die umgebende Topologie zeigt eine Kote des Areals ausreichend weit oberhalb des Aare-Wasserspiegels sowie oberhalb des Grundwasserspiegels, sodass auch extreme Flusshochstände keine Gefahr für die BEVA und ihre Fundamente bedeuten. Ebenso sind die Neigung des umgebenden Geländes und die Bodenbeschaffenheit unkritisch: Hangrutschung, Bodenerosion und Meteorwasserabfluss stellen für die Anlage keine Gefährdung dar. Die Analysen zeigen, dass Hochwasser als externes auslösendes Ereignis daher ausgeschlossen werden kann. Die seismische Gefährdung des regionalen Untergrundes ist ebenfalls sehr gut erforscht und weist gesamthaft keine Besonderheiten auf. Eine Verschiebungsgefährdung kann zudem ausgeschlossen werden. Die Region ist seit Jahrzehnten mit mehreren meteorologischen Stationen sehr genau überwacht. Aktuell durchgeführte Extremwetteranalysen – wobei potenzielle Auswirkungen des Klimawandels einbezogen wurden – bestätigen die langjährigen Erfahrungswerte. Der Gefahr eines auf das Areal übergreifenden Waldbrandes wird mit ausreichender Distanz der BEVA zum Waldrand bzw. mit der Reduzierung von Brandlasten (Freihaltung) begegnet.

Beurteilung der zivilisatorischen Gefahren am Standort

Im näheren Umfeld sind keine zivilisatorischen Gefährdungsquellen für die BEVA auszumachen. Relevante Betriebe, die der Störfallverordnung unterliegen, befinden sich in ausreichend grossem Abstand. Von militärischen Anlagen und Objekten sowie allfälligen militärischen Aktivitäten in der Umgebung der Anlage (z. B. Transporte) geht ebenso kein Gefährdungspotenzial aus. Die Abklärung bei den direkt angrenzenden Anlagen des PSI und der Zwilag ergaben keine Gefahrenpotenziale für die BEVA. Für die 70 bar Hochdruckgasleitung sowie 5 bar Gasleitung sind die entsprechenden Unbedenklichkeitsnachweise für Brand- und Explosionseinwirkung infolge eines Totalversagen der Gasleitung erbracht. Östlich des Standorts verläuft in ca. 900 m Distanz einerseits die Bahnlinie Turgi – Koblenz als auch parallel dazu die Hauptstrasse Nr. 5, auf welchen unregelmässig Gefahrguttransporte durchgeführt werden. Auch ein unterstellter maximaler Gefahrguttransportunfall (Explosion und Brand) hat keine Auswirkungen auf die BEVA.

Die über die letzten Jahrzehnte von den nahe gelegenen KKW Leibstadt und Beznau sowie durch das PSI und Zwilag aktualisierten Häufigkeitsanalysen für einen Flugzeugabsturz decken sich mit den aktuellen Analysen für die BEVA. Es ergeben sich durchwegs sehr niedrige Absturzhäufigkeiten für alle Grössenklassen heutiger Flugzeuge. Aufgrund der limitierten Pistenausbaumöglichkeiten des Flughafens Zürich ist auch künftig nicht mit einer wesentlich grösseren Anzahl von regionalen Flugbewegungen zu rechnen. Für die massgeblichen Militärmaschinen ist die Absturzhäufigkeit ebenfalls sehr niedrig.

Fazit

Die sicherheitstechnische Eignung aus dem Blickwinkel natürlicher und zivilisatorischer Gefahren sowie hinsichtlich der Standorteigenschaften hat sich ausnahmslos bestätigt. Die standortspezifischen Untersuchungen zeigen übereinstimmend, dass der Standort für den Bau und den Betrieb einer BEVA geeignet ist.