6. Raumplanerische Abstimmung der Auswirkungen (NTB 24-15)

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die Auswirkungen und die raumplanerische Abstimmung auf Grundlage des Projektperimeters (Anlagenperimeter, Installationsfläche und Eingliederungssaum vgl. Fig. 3‑2) sowie des Betriebs der BEVA beurteilt.

Ausgangslage

Der Projektperimeter grenzt direkt an das Gelände der Zwilag sowie an das Areal PSI Ost. Bei den bestehenden Anlagen der Zwilag handelt es sich um Kernanlagen im Zuständigkeitsbereich des Bundes. Innerhalb des Projektperimeters liegen heute die Gebäude B, C und I sowie der Parkplatz P der Zwilag (vgl. Fig. 6‑1) und die Parkierungsfläche auf Parzelle Kat.-Nr. 1606, welche heute vom PSI genutzt wird. Die betroffenen Zwilag-Gebäude dienen als Lagerhallen sowie Bürogebäude.

Die Waldfläche auf Parzelle Kat.-Nr. 2 ist im Eigentum der Ortsbürgergemeinde Würenlingen und wird forstwirtschaftlich genutzt.

Voraussichtliche Auswirkungen

Aufgrund des Vorhabens müssen die Gebäude B, I und C der Zwilag abgebrochen werden. Zudem soll die bestehende Parkierungsfläche des PSI südlich des Anlagenperimeters auf Parzelle Kat.‑Nr. 1606 während der Bauphase temporär als Installationsfläche genutzt werden. Es ist vorgesehen, dass diese Fläche erst zu einem späteren Zeitpunkt der Bauphase beansprucht wird. Die vom PSI genutzten Grundstücke werden – abgesehen von der temporär als Installationsfläche genutzten Parkierungsfläche – vom Vorhaben der BEVA nicht beansprucht.

Der (temporäre) Ersatz der Gebäude und der Parkierungsanlage können von der Zwilag resp. vom PSI in eigener Kompetenz geregelt werden.

Fig. 6‑1:Projektperimeter mit heutiger Gesamtsituation am Standort Zwilag

Zusammenfassende Beurteilung

Die Lage des Projektperimeters berücksichtigt die Rahmenbedingungen der ansässigen Zwilag und des PSI (vgl. Kap. 4.1). Der erforderliche Rückbau von drei Zwilag-Gebäuden ist so koordiniert, dass der sichere Betrieb der Zwilag während Bau, Betrieb und Stilllegung der BEVA gewährleistet ist. Auch der räumliche Eigenbedarf des PSI zur Realisierung von Neubauten und Umnutzungen zur Entlastung der heute beengten Platzverhältnisse ist gewährleistet, indem für die BEVA keine Flächen auf dem PSI-Areal beansprucht und die nötigen Bauabstände zum PSI-Gelände eingehalten werden.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Für die nachgelagerten Planungsschritte wird folgender Handlungsbedarf festgehalten:

|

Handlungsbedarf |

|---|

|

Ausgangslage

Der Projektperimeter, das Zwilag-Areal und das PSI Ost befinden sich auf Gemeindegebiet von Würenlingen, das Areal des PSI West auf Gemeindegebiet von Villigen. Räumlich und topografisch liegen die beiden Areale konzentriert an der Aare. Der Projektperimeter liegt in einem bestehenden Arbeitsplatzgebiet, zusammen mit den Forschungs- und Betriebsanlagen des PSI und der Zwilag. Das Gebiet ist gemäss Bau- und Nutzungsordnung (BNO) der Gemeinde Würenlingen (Gemeinde Würenlingen 2016a) der Arbeitszone II zugeordnet (Kap. 5.5.1). Die nächstgelegenen Wohn-, Misch- oder Kernzonen der Gemeinden Böttstein, Villigen und Würenlingen befinden sich rund 1.3 – 1.5 km vom Areal entfernt. In einer Entfernung von 2 km um den Projektperimeter leben ca. 3'890 Personen7, in Würenlingen 3'060 Personen, in Villigen 590 Personen und in Böttstein 240 Personen.

Voraussichtliche Auswirkungen

Die Bevölkerung der umliegenden Siedlungen ist, wenn überhaupt, von folgenden Auswirkungen des Vorhabens betroffen: Mehrverkehr, Landschaftsbild. Die neuen Volumina lassen sich in die heutige Bebauung einordnen und sind aus der Ferne kaum wahrnehmbar (vgl. Kap 5.16 in Nagra 2025e).

Zu den demografischen Auswirkungen einer BEVA gibt es keine Untersuchungen. Eine externe Studie (Rütter + Partner 2006) hat jedoch die sozioökonomischen Auswirkungen von Entsorgungsanlagen in der Schweiz anhand von verschiedenen Standorten mit nuklearen Aktivitäten untersucht und festgestellt, dass an keinem der untersuchten Standorte ein Bevölkerungsrückgang beobachtet wurde. Dies wird damit begründet, dass der potenzielle imagebedingte Attraktivitätsverlust einer Standortregion von den generierten Arbeitsplätzen, allfälligen Steuersenkungen sowie verbesserten Infrastrukturen kompensiert wird.

Zusammenfassende Beurteilung

Wegen der abgesetzten Lage des Projektperimeters von den nahegelegenen Dörfern und Siedlungen hat das Vorhaben der Nagra keine nennenswerten Auswirkungen auf die Bevölkerung (vgl. Kap. 5.16 in Nagra 2025e).

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Kein(e)

Ständige Wohnbevölkerung; Abschätzungen anhand Hektardaten zur Statistik der Bevölkerung und der Haushalte STATPOP (BFS 2023b). ↩

Ausgangslage

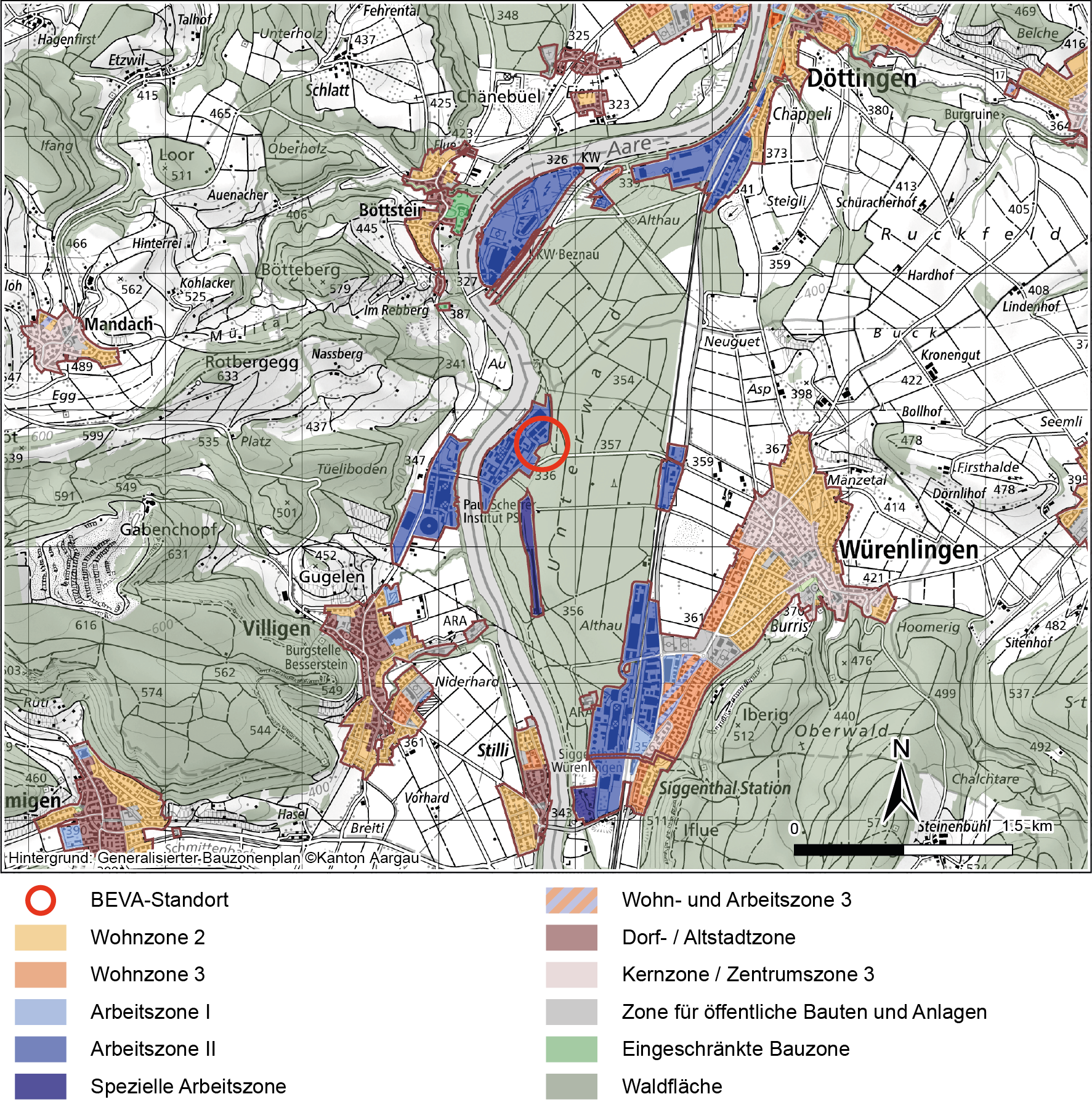

Die umliegenden Gemeinden Würenlingen, Döttingen, Böttstein und Villigen sind gleichermassen Wohn- und Arbeitsstandorte. Neben dem PSI-/Zwilag-Areal sind weitere grössere Arbeitszonen um den Bahnhof Siggenthal, im Bereich des KKW Beznau und in Döttingen (Industrieareal «Gänter») vorhanden (vgl. Fig. 6‑2) Die Anzahl der Beschäftigten in den genannten Gemeinden betrug im Jahr 2020 gesamthaft rund 7'820 Personen (BFS 2023a). Davon waren rund 2'100 Personen beim PSI (PSI 2021) und 91 Personen bei der Zwilag (Zwilag 2021) beschäftigt, was die Bedeutung der Region generell und des Entwicklungsschwerpunktes im Speziellen als Arbeitsplatzstandort verdeutlicht. Die Wohnbevölkerung der Gemeinden Würenlingen, Döttingen, Böttstein und Villigen betrug 2020 15'190 Personen (Statistik Aargau 2022). Davon waren 7'704 Personen erwerbstätig (BFS 2023a). Das Verhältnis zwischen der erwerbstätigen Wohnbevölkerung und den Beschäftigten ist entsprechend ausgewogen.

Die meisten Personen (rund 68 %), die in Würenlingen, Döttingen, Böttstein oder Villigen arbeiten, pendeln von ausserhalb zu (vgl. Tab. 6‑1) Insbesondere die Gemeinden Würenlingen und Böttstein weisen im Verhältnis zu anderen Gemeinden ihres Raumtyps8 einen deutlichen Pendlerüberschuss9 auf. Die Mehrheit der Pendelnden des PSI (ca. 54 %) kommt mit dem öffentlichen Verkehr (37 %) oder dem Fahrrad bzw. zu Fuss (17 %) zur Arbeit. Die anderen 46 % pendeln mit dem motorisierten Individualverkehr zu (PSI 2022).

Fig. 6‑2:Ausschnitt aus dem generalisierten Bauzonenplan des Kantons Aargau mit den umliegenden Wohn- und Arbeitsplatzstandorten

Tab. 6‑1:Pendlerbewegungen der umliegenden Gemeinden, Stand 2020 (BFS 2023a)

*Würenlingen, Döttingen, Böttstein oder Villigen

|

Anteil Beschäftigte wohnhaft in: |

||||

|

Arbeitsort |

Anzahl Beschäftigte |

derselben Gemeinde |

in der nahen Umgebung* |

anderen Gemeinden |

|

Würenlingen |

3'053 |

24.0 % |

10.2 % |

65.8 % |

|

Villigen |

1'754 |

22.3 % |

13.1 % |

64.7 % |

|

Döttingen |

1'408 |

22.8 % |

13.0 % |

64.2 % |

|

Böttstein |

1'606 |

16.3 % |

7.0 % |

76.7 % |

|

Total |

7'821 |

21.8 % |

10.7 % |

67.5 % |

Die Regionen Baden und Zurzibiet setzen in ihrer zukünftigen Raumentwicklung auf eine Stärkung der Gemeinden als Wirtschaftsstandort im Bereich Forschung, Entwicklung und Hightech (vgl. Kap. 5.3.1 und 5.4.1). Das PSI-/Zwilag-Areal soll dabei einen Nutzungsschwerpunkt für Arbeiten/Bildung bilden (Baden Regio 2013a).

Voraussichtliche Auswirkungen

Aufgrund der bestehenden Nutzungen durch das PSI und die Zwilag sowie der Grösse des Vorhabens hat die BEVA am vorgesehenen Standort keine wesentlichen Auswirkungen auf die zukünftige kommunale und regionale Raumentwicklung:

-

Der Raum ist bereits massgebend durch Nutzungen im Bereich Hightech und Forschung geprägt.

-

Zu den umliegenden Ortschaften werden aufgrund der grösseren Entfernung und der Lage im topographischen Einschnitt der Aare sowie der bebauten Umgebung keine wahrnehmbaren Sichtbezüge entstehen. Mit der dort geplanten Wohnentwicklung ergeben sich keine Konflikte.

-

Die vorgesehene BEVA resp. die Art des Betriebs (Verpackung unter Anwendung von Spitzentechnologie) im wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkt Unteres Aaretal / PSI entspricht einer zielgerichteten Siedlungsplanung.

-

Die Nagra rechnet heute damit, dass in der BEVA in der Bau- und Betriebsphase rund 30 neue Arbeitsplätze geschaffen werden (vgl. Kap. 3.7.2). Unter der Annahme der heutigen Pendlersituation, d.h. dass nur 10 – 20 % der Mitarbeitenden in der nahen Umgebung wohnhaft sein werden, führen die neuen Arbeitsplätze in den umliegenden Gemeinden zu keiner wesentlichen, zusätzlichen Nachfrage resp. einer Verknappung von Wohnbauland. Der zusätzliche Bedarf an Wohnraum durch die Mitarbeitenden kann voraussichtlich innerhalb der bestehenden Bauland- und Nutzungsreserven gedeckt werden. Die Notwendigkeit zur Schaffung zusätzlicher Wohnzonen aufgrund des Vorhabens der BEVA ist nicht zu erwarten.

Zusammenfassende Beurteilung

Die BEVA am Standort der Zwilag ist mit den raumplanerischen Entwicklungsabsichten des Kantons und der Region sowie den Zielen des RPG vereinbar. Der vorgesehene Standort und die Nutzung der künftigen Anlagen (Arbeiten) ist mit der angestrebten, zukünftigen Raumentwicklung abgestimmt.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Kein(e)

Mehrfach orientierte Gemeinde (Würenlingen) resp. Kerngemeinde ausserhalb Agglomerationen (Böttstein) gemäss Typologie «Raum mit städtischem Charakter» (BFS 2024). ↩

Pendlerüberschuss: Es pendeln mehr Arbeitskräfte von ihrem Wohnort in die Gemeinden Würenlingen/Böttstein, als Personen, die sie zum Arbeiten verlassen (mehr Zupendelnde). ↩

Ausgangslage

Das Ufer der Aare und die Wälder in der Umgebung des Projektperimeters sind bedeutsame Naherholungsgebiete der ansässigen Bevölkerung. Nördlich des Projektperimeters befindet sich die Fischerhütte Würenlingen. Die Kleinbaute ist mit einer Grillstelle und freien sowie überdachten Sitzgelegenheiten ausgestattet und wird von der Bevölkerung regelmässig genutzt. Das Aareufer und die Hütte können über diverse Fusswege erreicht werden. Der offizielle Wanderweg (unbefestigter Fussweg) führt entlang des rechten Aareufers, westlich des PSI-/Zwilag-Geländes vorbei (vgl. Fig. 6‑3). Auch das Waldareal östlich des Projektperimeters ist dicht durchwegt und bildet einen Zugang zum Naherholungsgebiet der Aare. Zu diesen Zugängen gehört auch der Nietenbuckweg (vgl. Fig. 6‑3), welcher östlich entlang des Zwilag-Areals verläuft und nördlich davon in den offiziellen Wanderweg mündet.

Fig. 6‑3:Wander- und Fusswege im Umfeld des Projektperimeters

Voraussichtliche Auswirkungen

Während der Bauphase wird das Naherholungsgebiet durch temporäre Bauten und Anlagen vorübergehend beeinträchtigt (Installationsplätze, Baustellenzufahrten). Der offizielle Wanderweg ist jedoch weder während des Baus noch in der Betriebsphase vom Vorhaben betroffen. Der heutige Verlauf des Nietenbuckwegs (kein offizieller Wanderweg) soll mit der Realisierung der BEVA in den künftigen Eingliederungssaum verlegt werden, um die Verbindung für Fussgänger/ -innen gewährleisten zu können (vgl. Kap 3.2.2). Während der Umlegung sind für Fussgänger/ -innen mehrere Wegalternativen vorhanden.

Zusammenfassende Beurteilung

Die bestehenden Zugänge zu den Naherholungsgebieten im Umfeld des Vorhabens (Aareufer und Wald) sind gewährleistet. Es sind keine offiziellen Wanderwege direkt betroffen.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Für die nachgelagerten Planungsschritte wird folgender Handlungsbedarf festgehalten:

|

Handlungsbedarf |

|---|

|

Die sozioökonomischen Auswirkungen der BEVA auf die Standortregion Baden und Zurzibiet werden in erster Linie im Rahmen der Sachplanung durch das BFE untersucht. Soweit zum aktuellen Projektstand durch die Nagra möglich, werden nachfolgend die räumlichen Auswirkungen des Vorhabens mit Bezug zur Wirtschaft dargelegt.

Ausgangslage

Die Regionen Baden und Zurzibiet sind durch ihre Lage am westlichen Rand des Metropolitanraums Zürich attraktive Wirtschaftsstandorte. Sie befinden sich im Schnittpunkt der Hauptverkehrsachsen zwischen den Zentren Basel, Bern und Zürich. Die Anzahl Beschäftigten und Arbeitsstätten im Bezirk Baden (Lage BEVA-Standort) ist gegenüber den Nachbarbezirken Brugg und Zurzach deutlich höher (vgl. Fig. 6‑4, links). In den letzten rund zehn Jahren blieb die Anzahl Beschäftigte in den genannten Bezirken stabil. Die Bezirke Baden und Brugg verzeichneten ein Wachstum von 0.3 %, respektive 5.8 %. Im Bezirk Zurzach ging die Anzahl Beschäftigte leicht zurück (- 0.5 %). Die Anzahl der Arbeitsstätten ist im Bezirk Baden zwischen 2011 und 2016 insgesamt angestiegen (vgl. Fig. 6‑4, rechts). Die Zunahme der Arbeitsstätten fand im Wesentlichen bis 2016 statt. Bis zum Jahr 2020 ist in allen drei Bezirken ein leichter Rückgang der Arbeitsstätten erkennbar.

Fig. 6‑4:Entwicklung der Beschäftigten und der Arbeitsstätten im Umfeld des BEVA-Standorts

Voraussichtliche Auswirkungen

Die in der BEVA vorgesehenen Betriebsabläufe sind vergleichbar mit den Prozessen und Tätigkeiten in der Zwilag und den Forschungsanlagen des PSI. Diese sind seit vielen Jahren bekannt und erprobt. Die Zwilag betreibt bereits seit 2001 eine heisse Zelle für das Umladen von Brennelementen. Das Personal ist entsprechend vertraut mit den Prozessen (z.B. Behältervorbereitung und -handhabung sowie Umladung). Da die Zwilag ihren Betrieb fortführt, sind für die BEVA grundsätzlich neue Mitarbeitende zu rekrutieren. Es wird davon ausgegangen, dass für den Betrieb der BEVA rund 30 Arbeitsplätze geschaffen werden (vgl. Kap. 3.7.2).

Es wird angenommen, dass ein Grossteil der im Zusammenhang mit der BEVA anfallenden, nicht-spezialisierten Aufträge durch ansässige Betriebe ausgeführt werden kann. Aufgrund der durchschnittlichen Arealgrösse, der Anzahl und den Dimensionen der Baukörper sowie dem Umfang der benötigten Anlagen (kein Grossprojekt) ist aber nicht davon auszugehen, dass durch den Bau und Betrieb der BEVA indirekt Arbeitsplätze geschaffen werden (z.B. Herstellung und Lieferung von Verbrauchsgütern, Reparaturen, Ersatzteilen etc.).

Die Nagra hat zu einem früheren Planungsstand noch erwartet, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der BEVA mit dem Bau und Betrieb der Zwilag in Würenlingen vergleichbar sind. Laut einer externen Studie (Rütter + Partner 2006) ist die generierte Wertschöpfung des Zwischenlagers wiederum vergleichbar mit einem mittelgrossen Unternehmen. Die 30 neuen Arbeitsplätze für die BEVA (vgl. Kap 3.7.2) lassen inzwischen eher auf ein geringeres wirtschaftliches Potenzial der BEVA – im Rahmen eines kleineren Unternehmens – schliessen.

Zusammenfassende Beurteilung

Das Vorhaben der BEVA wird die Wertschöpfung der lokalen Wirtschaft voraussichtlich nicht wesentlich verändern.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Kein(e)

Ausgangslage

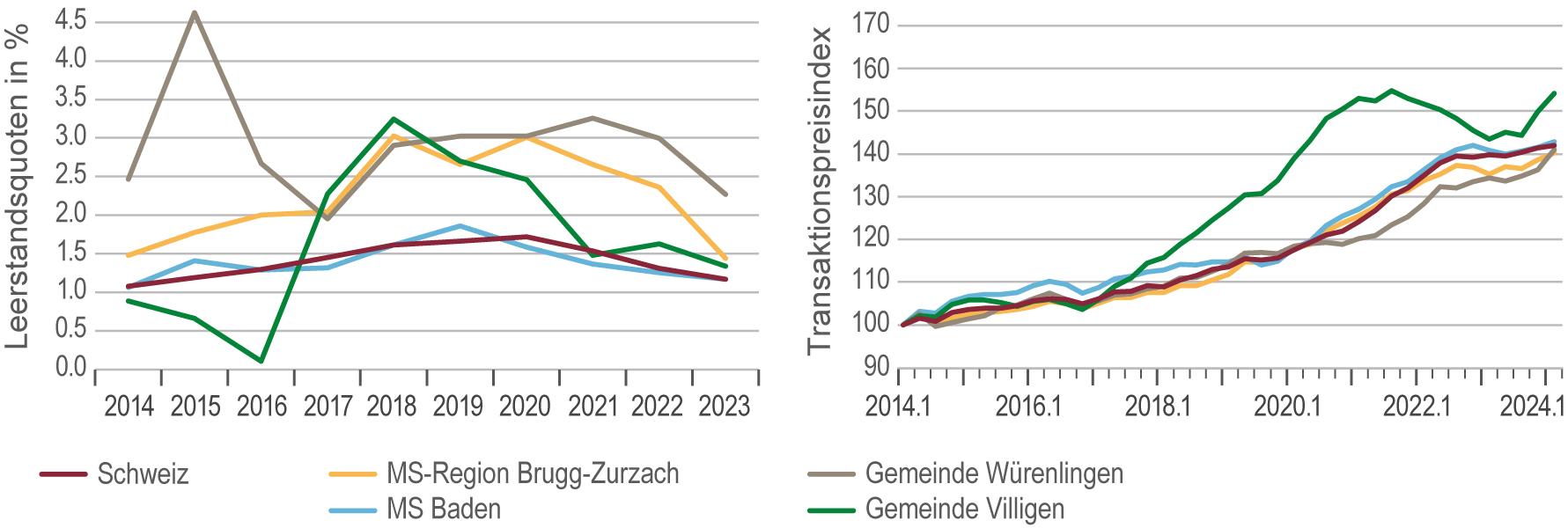

Würenlingen ist eine periurbane Industriegemeinde mit hoher Dichte, die keiner Agglomeration zugehörig ist (BFS 2017). Die Neuerstellung von Wohnraum zeigt in Würenlingen wie auch Villigen eine für die Schweiz und die Region vergleichbare Entwicklung: Einfamilienhäuser werden nur noch selten gebaut; der Neubau von Eigentumswohnungen liegt in etwa im Schnitt der letzten Jahre und bei den Mietwohnungen haben Bauaktivitäten stark nachgelassen. Die Nachfrage nach dem wenigen verfügbaren Wohnraum ist in Würenlingen hoch. Die Marktanspannung (Verhältnis Suchabos zu Inseraten) (Wüest Partner AG 2024) betreffend Einfamilienhäuser und Mietwohnungen ist angespannter als in der gesamten Schweiz sowie der gesamten Region Baden. Entsprechend ist die Leerstandsquote10 in Würenlingen nach einem längeren tendenziellen Anstieg seit drei Jahren wieder rückläufig (vgl. Fig. 6‑5).

Fig. 6‑5:links: Leerstandsquoten, leerstehende Objekte im Verhältnis zum Bestand, Ein- und Mehrfamilienhäuser, Stand: 2023, rechts: Transaktionspreisindex Einfamilienhäuser

Index 1. Quartal=100, Stand: 1. Quartal 2024 (Wüest Partner AG 2024)

Voraussichtliche Auswirkungen

Anhand von aktuellen Erhebungen zum Immobilienmarkt aus den Jahren 2023 und 2024 lässt sich die konkrete Marktentwicklung seit Bekanntgabe des Standorts (2022) der BEVA bei der Zwilag überprüfen. Die Immobilienmarktsituation und -entwicklung der Gemeinden Würenlingen und Villigen wurden analysiert und der Gesamtschweiz sowie den MS-Regionen Baden und Brugg Zurzach gegenübergestellt (Wüest Partner AG 2024). Die Analyse zeigt, dass sich in Würenlingen und Villigen auch nach Bekanntgabe des BEVA-Standorts Ende 2022 weiterhin abnehmende Leerstände beobachten lassen. Der Markt an Eigentums- und Mietwohnungen in Würenlingen wurde im 1. Quartal 2024 im Vergleich zum 1. Quartal 2023 etwas liquider. Die Liquidität ist aber nach wie vor sehr tief. Aufgrund des schrumpfenden Angebots herrscht in der Schweiz segmentübergreifend ein weitreichender Nachfrageüberhang. In den Gemeinden Würenlingen und Villigen ist die Nachfragesituation, auch nach Bekanntgabe des Standorts der BEVA, angespannter als in vielen anderen Orten der Schweiz. Die wenigen angebotenen Wohnungen treffen auf eine besonders hohe Nachfrage. Schliesslich sind auch die Preise für Wohneigentum in den Gemeinden Würenlingen und Villigen über die letzten zehn Jahren ähnlich stark gestiegen, wie im Schweizer Schnitt. In jüngster Vergangenheit liess sich in Würenlingen sogar ein überproportionaler starker Anstieg beobachten.

Zusammenfassende Beurteilung

Die jüngste Entwicklung des Immobilienmarkts in den umliegenden Gemeinden des vorgesehenen Standorts der BEVA weist im Vergleich zu den regionalen und gesamtschweizerischen Entwicklungen keine Auffälligkeiten auf. Die Nachfrage ist seit Bekanntgabe des Standorts Ende 2022 weiterhin intakt, der Wohnraum in diesen Gemeinden weiterhin begehrt.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Kein(e)

Leerstehende Objekte im Verhältnis zum Bestand, Ein- und Mehrfamilienhäuser, Stand 2023 ↩

Ausgangslage

Der Projektperimeter ist ab der Kantonsstrasse K113 (Döttingerstrasse) über die Forschungsstrasse und die Industriestrasse erschlossen (vgl. Fig. 6‑6). Diese Strassen dienen der Erschliessung des Arbeitsplatzgebiets (Zwilag/PSI) und des umliegenden Naherholungsgebiets (Wald, Aareufer). Die private Aarebrücke des PSI stellt eine Verbindung zur Kantonsstrasse Nr. K442 (Lokalverbindungsstrasse; vgl. Fig. 6‑6) her. Der Durchgangsverkehr über die Brücke ist jedoch verboten.

Bei sämtlichen Erschliessungsstrassen handelt es sich um Ausnahmetransportrouten für Schwerverkehr. Die K113 ist dabei als Routentyp I.A (Durchfahrtsbreite = 6.5 m), die Forschungs- und Industriestrasse als Routentyp II.B (Durchfahrtsbreite = 4.5 m) indexiert.

Die Kantonsstrasse K113 (Messstelle im Abschnitt zwischen Kreisel zur Forschungsstrasse und Siggental) wies im Jahr 2019 einen DTV von 15'269 Fahrzeugen pro Tag auf, mit einem LKW-Anteil von 6.5 % (AGIS 2024). Der DTV auf dem Abschnitt der K113 vor Döttingen (Aaretalstrasse) betrug im Jahr 2017 rund 14'800 Fahrten. 90 % dieser Fahrten werden durch den Personenwagenverkehr verursacht (ARE 2017). Für das Jahr 2050 prognostiziert der Bund für diesen Abschnitt ein Verkehrsaufkommen von rund 14'140 Fahrten DTV, mit einem Anteil Lastwagen und Lastzügen von rund 5 % (ARE 2021).

Fig. 6‑6:Verkehrserschliessung BEVA (Ist-Zustand)

Voraussichtliche Auswirkungen

Durch das Vorhaben wird der durchschnittliche Tagesverkehr (DTV) auf den Zufahrtsstrassen gemäss den heutigen Annahmen während der Betriebsphase um rund 40 bis 60 Fahrten / Tag erhöht, davon sind rund 5 – 10 LKW-Fahrten (vgl. Kap. 3.7.2). Das entspricht auf der Kantonsstrasse K113 (Döttingerstrasse) gegenüber der prognostizierten Verkehrsbelastung im Jahr 2050 (14'140 Fahrten DTV) einer geringen, kaum wahrnehmbar Verkehrszunahme von rund 0.3 bis 0.5 %.

Für die Erschliessung der BEVA ist nach heutigen Kenntnissen kein Ausbau der Erschliessungsstrassen (übergeordnetes Strassennetz) notwendig. Die Breite, lichte Höhe und Stabilität der bestehenden Strassen sind ausreichend. Davon ausgenommen ist eine Anpassung der Industriestrasse für die neue Zufahrt.

Zusammenfassende Beurteilung

Der Strassenverlauf und -querschnitt der bestehenden Erschliessungsstrassen ist für die nötigen Transporte für den Bau und den Betrieb einer BEVA sowie für den Personenverkehr geeignet. Das Vorhaben löst – basierend auf den heutigen Planungsannahmen und vorbehältlich einer Anpassung der Zufahrt – gemäss aktuellem Projektstand keinen Strassenausbau aus.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Für die nachgelagerten Planungsschritte wird folgender Handlungsbedarf festgehalten:

|

Handlungsbedarf |

|---|

|

Ausgangslage

Der Projektperimeter liegt ca. 950 m westlich der Bahnlinie Turgi – Koblenz. Auf dem Abschnitt Döttingen – Siggenthal ist gemäss Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene (SIS) ein Ausbau zur Doppelspur als Vororientierung vermerkt. Die nächstgelegene Anlage für den Gütertransport ist der Annahmebahnhof mit Freiverlad Siggenthal-Würenlingen. Die nächstgelegenen Bahnhaltestellen für den Personenverkehr liegen in Siggenthal-Würenlingen resp. Döttingen. An der Bahnlinie befindet sich zudem der private Umladebahnhof der Zwilag für die Anlieferung von TLB von den KKW. Dieser Bahnhof wird nur nach Bedarf angefahren.

Voraussichtliche Auswirkungen

Die Transporte werden gemäss aktuellem Projektstand über das bestehende Strassennetz abgewickelt. Für die verkehrstechnische Erschliessung sind keine neuen Bahnanschlüsse und Gleisanlagen vorgesehen (vgl. Kap. 3.7 und Kap. 2.3.1 in Nagra 2024b).

Zusammenfassende Beurteilung

Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf die bestehende Bahninfrastruktur und deren Kapazitäten.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Kein(e)

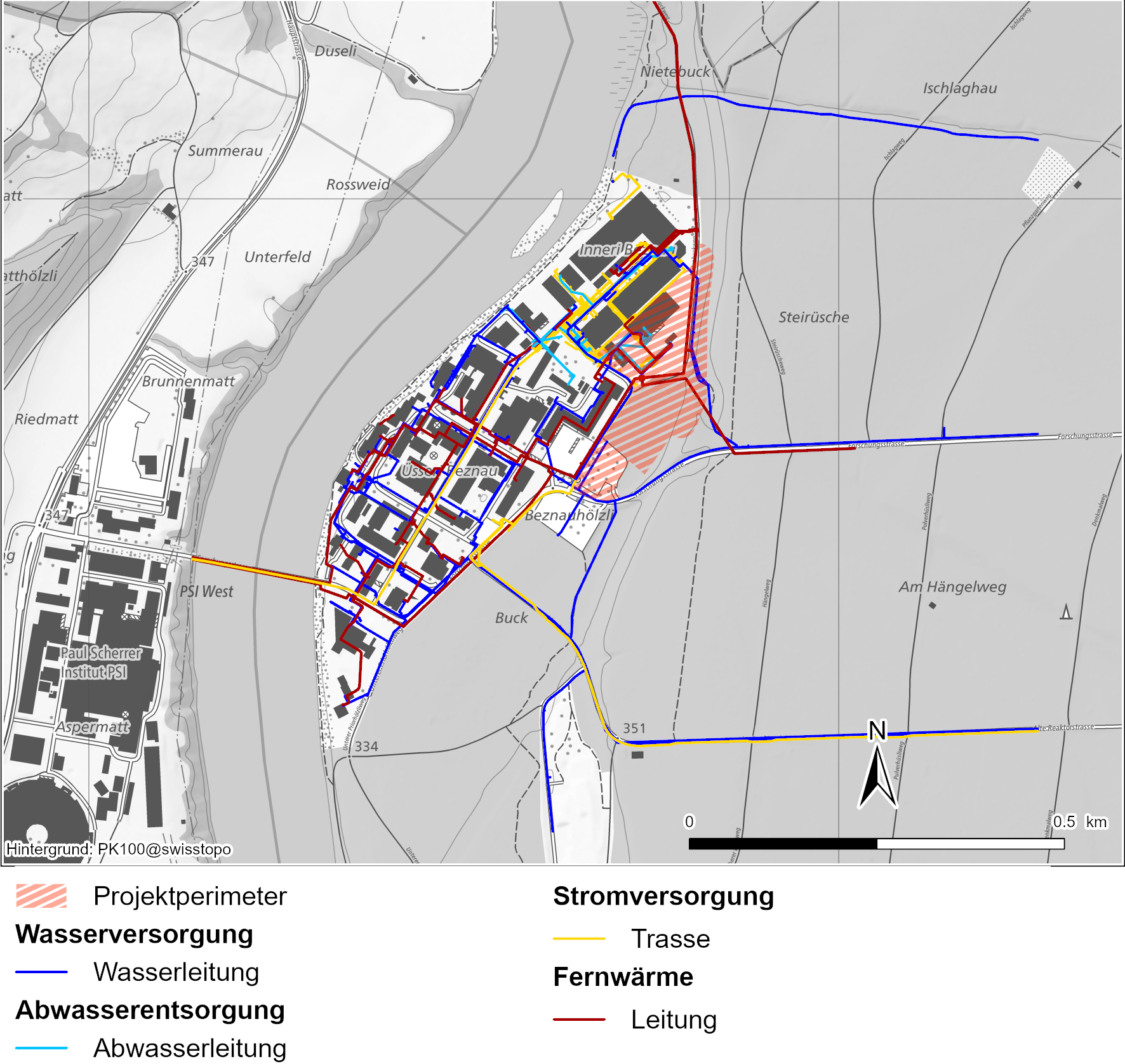

Ausgangslage

Die bestehenden Anlagen von PSI und Zwilag sind vollständig mit Werkleitungen für Trinkwasser, Abwasser (Trennkanalisation für Meteor- und Schmutzabwasser), Strom, Daten bzw. Telefonie und Fernwärme (REFUNA) erschlossen (vgl. Fig. 6‑7).

Künftig wird zudem eine 5 bar Erdgasleitung der REFUNA AG über die Parzelle Kat.-Nr. 1606 geführt. Die neue Leitung betrifft den Projektperimeter randlich im Bereich der temporären Installationsfläche, liegt aber ausserhalb des Anlagenperimeters (REFUNA AG; Ausführungsprojekt).

Fig. 6‑7:Bestehende Werkleitungen in der näheren Umgebung des Projektperimeters

Voraussichtliche Auswirkungen

Ein Ausbau der bestehenden Ver- und Entsorgungsnetze (Wasser, Abwasser, Strom und Wärme) ist gemäss aktuellem Projektstand nicht notwendig. Die bestehenden Werkleitungen, welche im Bereich des künftigen Anlagenperimeters verlaufen, müssen teilweise umgelegt werden. Die genaue Linienführung der neuen bzw. zu verlegenden Werkleitungen wird im Baugesuch definiert.

Mit der geplanten Erdgasleitung der REFUNA AG entsteht kein Konflikt, da im Bereich der temporären Installationsfläche keine baulichen Massnahmen im Untergrund vorgesehen sind. Die beiden Vorhaben können unabhängig voneinander realisiert werden.

Zusammenfassende Beurteilung

Die bestehenden Ver- und Entsorgungsnetze sind gemäss aktuellem Projektstand für das Vorhaben der BEVA ausreichend dimensioniert. Ein allfälliger Ausbau und der Nachweis der Kapazitäten erfolgt mit dem Baugesuch.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Für die nachgelagerten Planungsschritte wird folgender Handlungsbedarf festgehalten:

|

Handlungsbedarf |

|---|

|

|

Das Thema Naturgefahren wird im Sicherheitsbericht (Kap. 4 in Nagra 2025c) für 10'000-jährliche Ereignisse im Rahmen der «Charakterisierung der Standorteigenschaften und Einwirkungen von aussen» detailliert behandelt. Aufgrund dieser ausführlichen Dokumentation wird im BAR keine Beurteilung betreffend Naturgefahren vorgenommen.

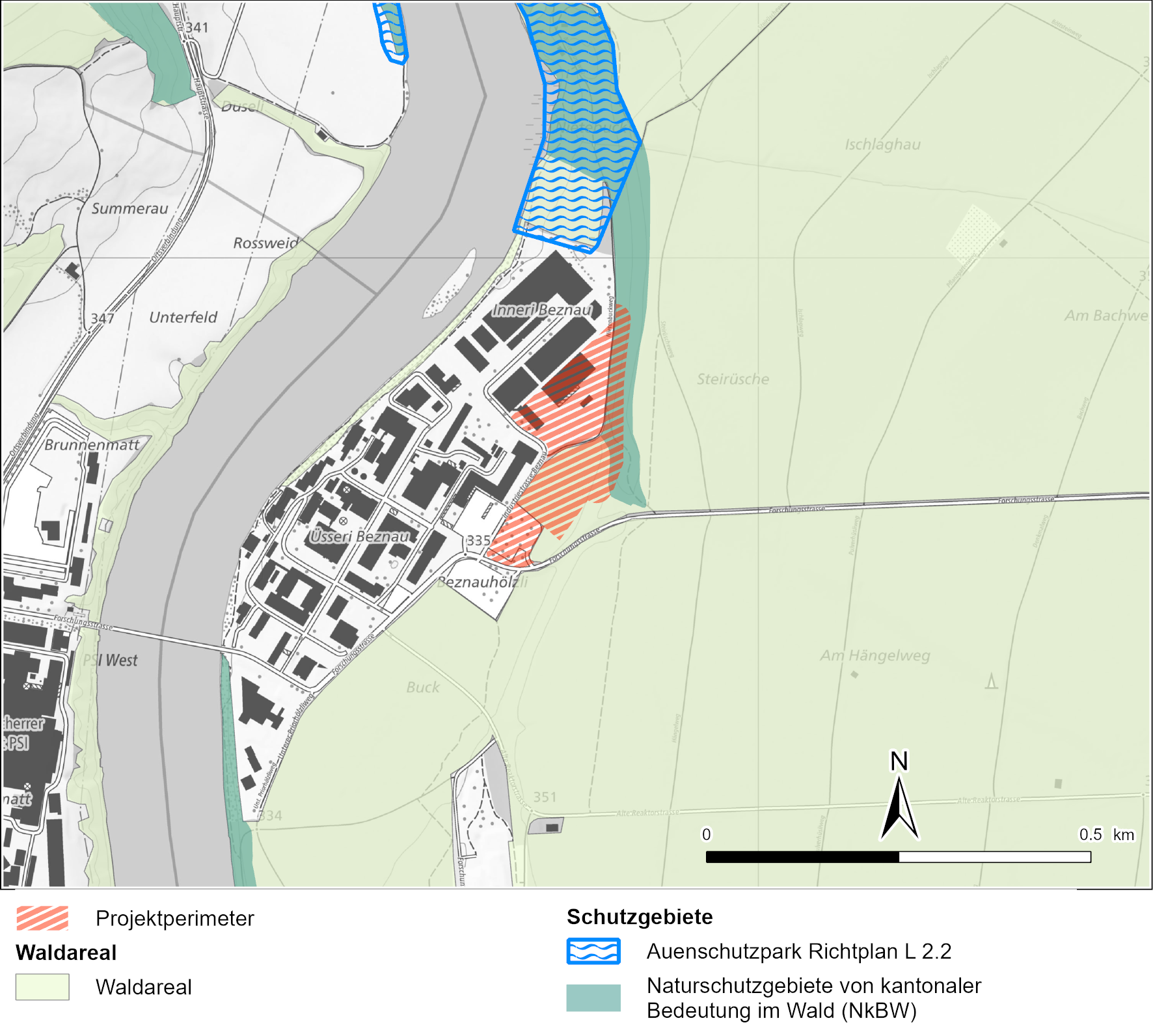

Ausgangslage

Seit dem 1. Januar 2019 gelten im Aargau flächendeckend, rechtsverbindliche, statische Waldgrenzen. Die Abteilung Wald des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) legt dazu das Waldareal fest und erlässt den Waldgrenzenplan (§ 1a ff AWaV). Gemäss Auskunft der zuständigen Abteilung entsprechen die rechtskräftigen Waldgrenzen dem Waldareal.

Das Arbeitsplatzgebiet PSI/Zwilag grenzt im Osten an ein grosses, zusammenhängendes Waldareal (Unterwald, vgl. Fig. 6‑8 resp. an die Waldgrenzen (Kanton Aargau 2019)). Innerhalb dieses Areals liegt ein Naturschutzgebiet von kantonaler Bedeutung im Wald (NkBW).

Fig. 6‑8:Übersicht Waldareal

Voraussichtliche Beanspruchung

Die BEVA lässt sich, wie in Kap. 4.3 begründet, nicht vollständig innerhalb der bestehenden Bauzone realisieren. Der Anlagenperimeter sowie der Eingliederungssaum überlagern partiell das Waldareal.

Gemäss aktuellem Projektstand wird das Areal ungefähr 25 Jahre für Bau und Betrieb der BEVA benötigt (vgl. Kap. 3.4). Anschliessend wird die Anlage stillgelegt und die Anlage aus der Kernenergiegesetzgebung entlassen. Ob das BEVA-Gebäude danach umgenutzt oder die Anlage zurückgebaut wird, wird mit dem Stilllegungsgesuch festgelegt. Gestützt auf den aktuellen Projektstand und aufgrund der Platzverhältnisse steht fest, dass folgende Eingriffe und Beeinträchtigungen des Waldes zu erwarten sind (vgl. Kap 5.14 in Nagra 2025e):

-

Dauerhafte Rodung: Durch die Bauten und Anlagen innerhalb des Anlagenperimeters werden dauerhafte Rodungen im Umfang von max. 0.86 ha erwartet.

-

Freihaltung (sicherheits- und sicherungsbedingte Rodung): Für die Sicherheit und Sicherung der der BEVA ist im Eingliederungssaum ein maximal 20 m breiter, voraussichtlich gehölzfreier «Freihaltestreifen» angrenzend an den Anlagenperimeter notwendig. Im waldrechtlichen Sinne handelt es sich bei einem solchen Freihaltestreifen um eine definitive Rodung gemäss Art. 5 WaG. Eine Kernanlage ist gemäss den Vorgaben des ENSI an den Brandschutz so auszulegen, dass die Entstehung von Bränden vorgebeugt und die Ausbreitung eines Brands reduziert wird (Ensi 2024). Mit einem gehölzfreien, brandlastbegrenzten Freihaltestreifen angrenzend an die Kernanlage können die potenziellen Auswirkungen eines Waldbrands auf die Anlageteile reduziert werden und somit ein Übergreifen eines Waldbrands auf den Anlagenperimeter verhindert werden (Kap. 4.2.6 in Nagra 2025c). Ein Freihaltestreifen ist auch aus Gründen der Sicherung des Anlagenperimeters als vorteilhaft einzustufen. Zur Sicherung einer Kernanlage wird die Einsehbarkeit der Umgebung von der Anlage aus gefordert (Kap. 3.2 in Nagra 2025d). Die Sicherungsmassnahme zielt darauf ab, die nukleare Sicherheit gegen unbefugte Einwirkungen zu gewährleisten. Potenzielle Täter sollen von ihrem Vorhaben abgeschreckt und bei einem Angriff erkannt werden (UVEK 2007, UVEK 2008).

-

Unterschreitung der Waldabstände: Der Anlagenperimeter muss voraussichtlich bis an die Grenze für Bauten und Anlagen genutzt werden. Zum heutigen Projektstand wird von einem Abstand zwischen den Hochbauten im Anlagenperimeter und der künftigen Waldgrenze (Eingliederungssaum) von ca. 14 m ausgegangen. Der kantonale Waldabstand (18 m gemäss § 48 Abs. 1 Bst. a BauG) wird mindestens stellenweise nicht eingehalten. Zur Einhaltung des Waldabstands wären zusätzliche Eingriffe (Rodungen) in den Wald nötig.

Aufgrund des begründeten Standorts der BEVA angrenzend an die Zwilag (vgl. Kap 2 und 4) muss der bestehende Nietenbuckweg abschnittsweise aufgehoben werden. Nach heutigen Planungsannahmen soll der Weg in den Eingliederungssaum (Wald) verlegt werden (vgl. Kap. 3.2.2). Die genaue Linienführung wird mit dem Baugesuch beantragt. Der bestehende Nietenbuckweg hat keine Erschliessungsfunktion für Nutzungen innerhalb der Bauzone. Im nördlichen Teil verläuft er im Waldareal, was ebenfalls auf einen Hauptzweck als «Waldstrasse» hinweist. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass die vorgesehene Verlegung waldrechtlich gesehen keine Rodung darstellt.

Die effektive Ausgestaltung und Pflege des Eingliederungssaums muss sich an der Anordnung der Bauten und Anlagen im Anlagenperimeter orientieren; diese wird im Rahmen des weiteren Bewilligungsverfahrens nach KEG festgelegt.

Aus verfahrenstechnischer Sicht ist es notwendig, dem RBG einen abdeckenden Fall zu Grunde zu legen. Wird der max. 20 m breite gehölzfreie Freihaltestreife vollumfänglich in Anspruch genommen, ergibt sich für die Freihaltung eine zusätzliche Rodungsfläche von max. 0.51 ha, wovon 0.45 ha das NkBW betreffen (vgl. Tab. 3‑1), wobei der Waldboden in diesem Bereich nicht zweckentfremdet wird und vor Ort belassen werden soll.

Für das Baugesuch wird die tatsächlich benötigte Fläche für eine Rodung (Freihaltestreifen) aufgrund der sicherheits- und sicherungstechnischen Vorgaben bestimmt. Das Vorhaben wird so entwickelt, dass die tatsächlich zu rodende Breite des Freihaltestreifens nur so gross wie nötig ist, max. 20 m.

Der Anlagenperimeter wird voraussichtlich stellenweise bis an die Grenzen ausgenutzt, was eine Unterschreitung des Waldabstandes zur Folge haben kann, wenn der Streifen an diesen Stellen zur Gewährleistung von Sicherheit und Sicherung nicht 20 m breit sein muss.

Unter Beizug des zuständigen Kreisförsters wird in diesem Prozess die korrekte waldrechtliche Handhabung der gesamten beanspruchten Waldfläche im Eingliederungssaum definitiv festgelegt (Rodung, Freihaltung resp. sicherungsbedingte Rodung, nachteilige Nutzung von Wald und Waldabstandsunterschreitungen).

Betreffend Rodung wird die Standortbegründung (Kap. 2 und 4) sowie in den nachfolgenden Abschnitten das überwiegende Interesse nachgewiesen. Die Nachweise der Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen für die Rodung werden mit der Eingabe des Baugesuchs (inkl. Rodungsgesuch) erbracht, wenn die tatsächliche Waldbeanspruchung und ihre Dauer geklärt sowie die Ersatzmassnahmen bestimmt sind. Betreffend nachteilige Nutzung und Unterschreitung der Waldabstände werden nachfolgend die wichtigen Gründe bzw. besonderen Verhältnisse dargelegt. Die effektiven Nachweise und weiteren Voraussetzungen zur Unterschreitung werden mit der Eingabe des Baugesuchs erbracht, wenn die Anordnung der Bauten und Anlagen in Waldesnähe bestimmt ist.

Überwiegendes Interesse an der Realisierung der BEVA am Standort Zwilag

Die Umverpackung der radioaktiven Abfälle von TLB in ELB in der BEVA ist Grundvoraussetzung dafür, dass die Entsorgungspflichtigen eine sichere Einlagerung der radioaktiven Abfälle im gTL realisieren und ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen können (Entsorgungspflicht; Art. 31 KEG).

Da sich keine geeignete Anordnung der Bauten und Anlagen am Standort Zwilag ohne Beanspruchung von Waldflächen finden lässt (vgl. Kap. 2 und 4), überwiegt das öffentliche Interesse an einer gut und sicher funktionierenden BEVA, einer Infrastruktur von nationaler Bedeutung, das Interesse am Erhalt des Waldes. Die gesetzlichen Vorgaben gemäss Art. 5 ff WaG sind einzuhalten.

Voraussetzungen der Raumplanung zur Beanspruchung von Wald

Die Inhalte der Sachplanungen des Bundes (vgl. Kap. 5.1) und die regionalen Planungen (vgl. Kap. 5.2, 5.3 und 5.4) stehen dem Vorhaben der Waldbeanspruchung nicht entgegen. Die Weiterentwicklung des PSI im kantonalen Entwicklungsschwerpunkt «Unteres Aaretal / PSI» (vgl. Kap. 5.2) wird durch das Vorhaben nicht tangiert. Die Beeinträchtigung des NkBW durch die Freihaltung des Waldes stellt hingegen einen räumlichen Konflikt dar.

Wichtige Gründe / Besondere Verhältnisse für die Wald-Eingriffe

Die vorgesehene Lage des Projektperimeters steht im Konflikt mit dem Schutz des Waldes gemäss WaG. Da er jedoch zu grossen Teilen innerhalb einer bestehenden Bauzone liegt, können andernorts unversiegelte Flächen, insbesondere wertvolles Kulturland (FFF) und Naturflächen (z.B. Schutzgebiete), bestmöglich geschont werden. Der gewählte Standort trägt den Bundeszielen zur haushälterischen Bodennutzung und der Erhaltung der Lebensgrundlage in Notsituation Rechnung. Mit der vorgesehenen Anordnung der BEVA müssen keine Flächen des PSI beansprucht werden, womit kantonale und Bundesinteressen berücksichtigt und die Forderung der Regionalkonferenz JO und des PSI umgesetzt werden konnte (RK Jura Ost 2021). Weiter bleibt der Nietenbuckweg (Zugang lokale Naherholungsgebiete und Waldbewirtschaftung) nach der Verlegung erhalten.

Zusammenfassende Beurteilung

Die Realisierung der BEVA wird Eingriffe in den Wald verursachen. Ein besser geeigneter Standort angrenzend an die Zwilag (Ergebnis SGT) ohne Rodungen ist nicht vorhanden. Die Grundstücke der Zwilag grenzen allseitig an das Waldareal, die Flächen des PSI innerhalb der Bauzone sind nicht verfügbar und die Grundstücke der Zwilag können nicht so weit verdichtet und umstrukturiert werden, dass die BEVA sowie die zum Betrieb benötigten, weiteren Gebäude vollständig innerhalb der Bauzone realisiert werden könnten (vgl. Kap. 4). Mit der gewählten, realisierbaren Standortvariante «Mitte optimiert» konnte ein Standort gefunden werden, der mehrheitlich in einer bestehenden Bauzone liegt und mit dauerhaften Rodungen in nur geringem Umfang (max. 1.41 ha) verbunden ist und somit die geringstmöglichen Auswirkungen auf den Wald aufweist. Dies entspricht einer raumplanerisch und waldrechtlich generell guten Lösung (vgl. Tab. 6‑2).

Es kann aufgezeigt werden, dass die Voraussetzungen für die Eingriffe in den Wald mit dem heutigen Projektstand erfüllt werden. Der Anlagenperimeter ist auf den vorgesehenen Standort angewiesen und wichtige Gründe, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen, können nachgewiesen werden. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass Eingriffe in den Wald grundsätzlich bewilligungsfähig und die Reduktion des Waldareals möglich sind.

Tab. 6‑2:Güte eines Standorts aus waldrechtlicher und raumplanerischer Sicht (allgemein gültig) und erreichte Güte des Standorts für die BEVA (rot markiert)

|

1. Priorität: |

Standort innerhalb einer Bauzone ohne Rodung |

|

2. Priorität: |

Standort angrenzend an eine Bauzone ohne Rodung |

|

3. Priorität: |

Standort mehrheitlich in oder angrenzend an eine Bauzone mit Rodungen in geringem Umfang |

|

4. Priorität: |

Standort in der Landwirtschaftszone ohne Bezug zu bestehenden Bauzonen |

|

5. Priorität: |

Standort im Wald ohne Bezug zu bestehenden Bauzonen |

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Für die nachgelagerten Planungsschritte wird folgender Handlungsbedarf festgehalten:

|

Handlungsbedarf |

|---|

|

|

|

|

|

|

Gestützt auf die spätere Baubewilligung kann der Kanton Aargau die statischen Waldgrenzen im Waldgrenzenplan nachführen. Nachteilige Nutzungen lösen keine Nachführung des Waldgrenzenplans aus, da das Areal rechtlich weiterhin als Wald gilt.

Ausgangslage

Im Sinne der Störfallvorsorge in der Raumplanung wird im vorliegenden Bericht dargelegt, welche Auswirkungen die BEVA als zukünftiges Arbeitsplatzgebiet auf das Störfallrisiko der umliegenden, störfallrelevanten Anlagen hat. Allfällige Anlagen der BEVA, die im Geltungsbereich der Störfallverordnung (StFV 1991) liegen (z.B. Tank- oder Chemielager), werden im UVB (Kap. 5.13 in Nagra 2025e) behandelt. Die sogenannten «Einwirkungen von aussen» auf den Projektperimeter werden im Sicherheitsbericht (Kap. 4 in Nagra 2025c) analysiert und bewertet.

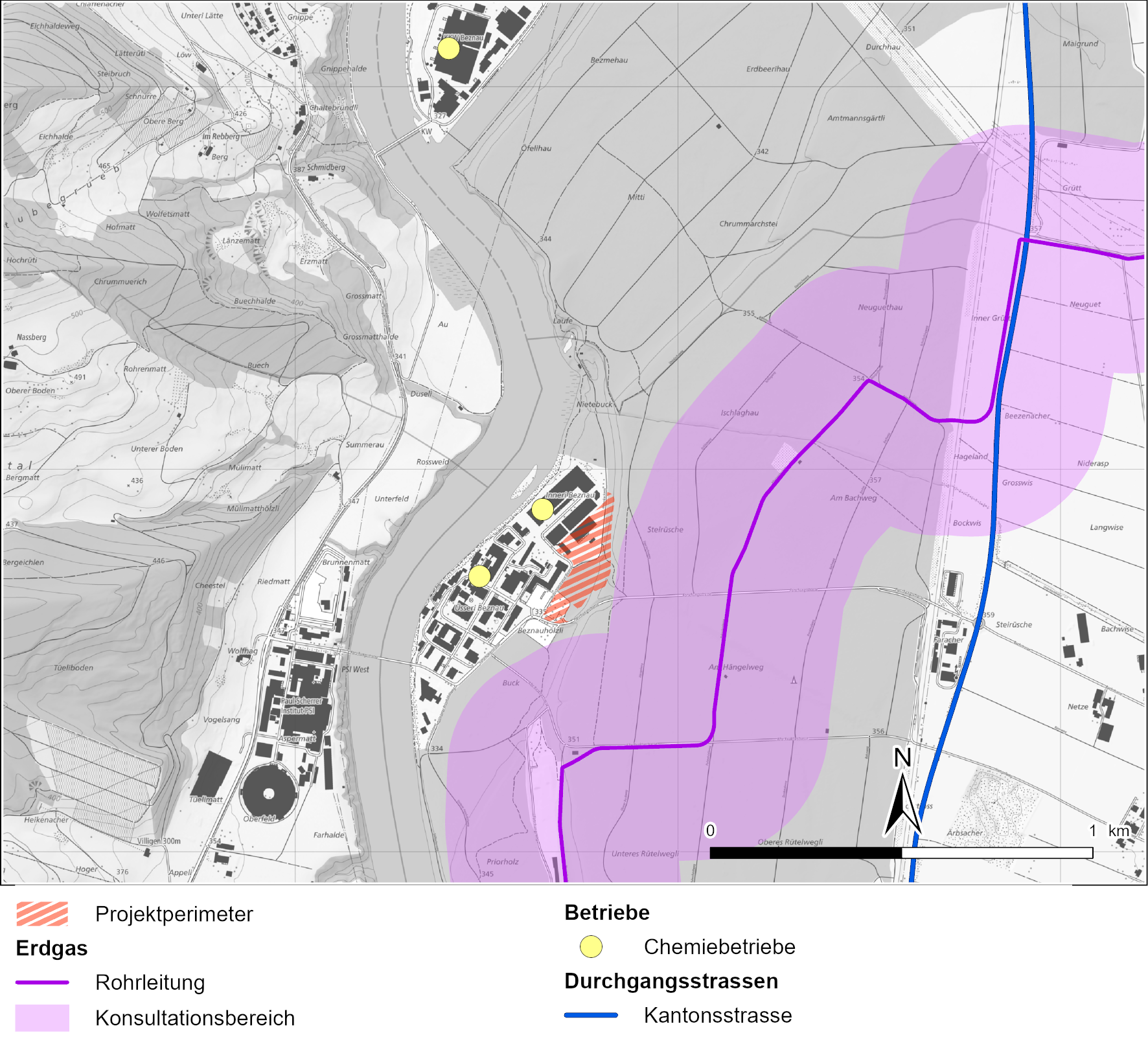

In der Nachbarschaft des Projektperimeters befinden sich folgende störfallrelevante Anlagen, die der StFV unterstellt sind (vgl. Fig. 6‑9):

-

Rohrleitungsanlage (Gasleitung 70 bar). Der Konsultationsbereich (KOBE) beträgt beidseitig 300 m.

-

Forschungseinrichtung des PSI und Zwilag (Chemie-/Störfallbetriebe ohne KOBE): die Störfallszenarien führen ausserhalb des Betriebsareals zu keinen Personenschäden.

Die in Kap. 6.4.3 erwähnte, künftige 5 bar Erdgasleitung der REFUNA AG entspricht nicht den Kriterien nach Anhang 1.3 StFV und ist deshalb nicht störfallrelevant.

Fig. 6‑9:Auszug Risikokataster Kanton AG

(AGIS 2024)

Voraussichtliche Auswirkungen

Der Projektperimeter der BEVA liegt ausserhalb des KOBE der Rohrleitungsanlage, ausserhalb des Betriebsareals des PSI und des störfallrelevanten Teils des Betriebsareals der Zwilag.

Zusammenfassende Beurteilung

Der Anlagenperimeter wurde auf die Störfallvorsorge räumlich abgestimmt. Es ist keine weitere Koordination von Raumplanung und Störfallvorsorge notwendig.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Kein(e)

Ausgangslage

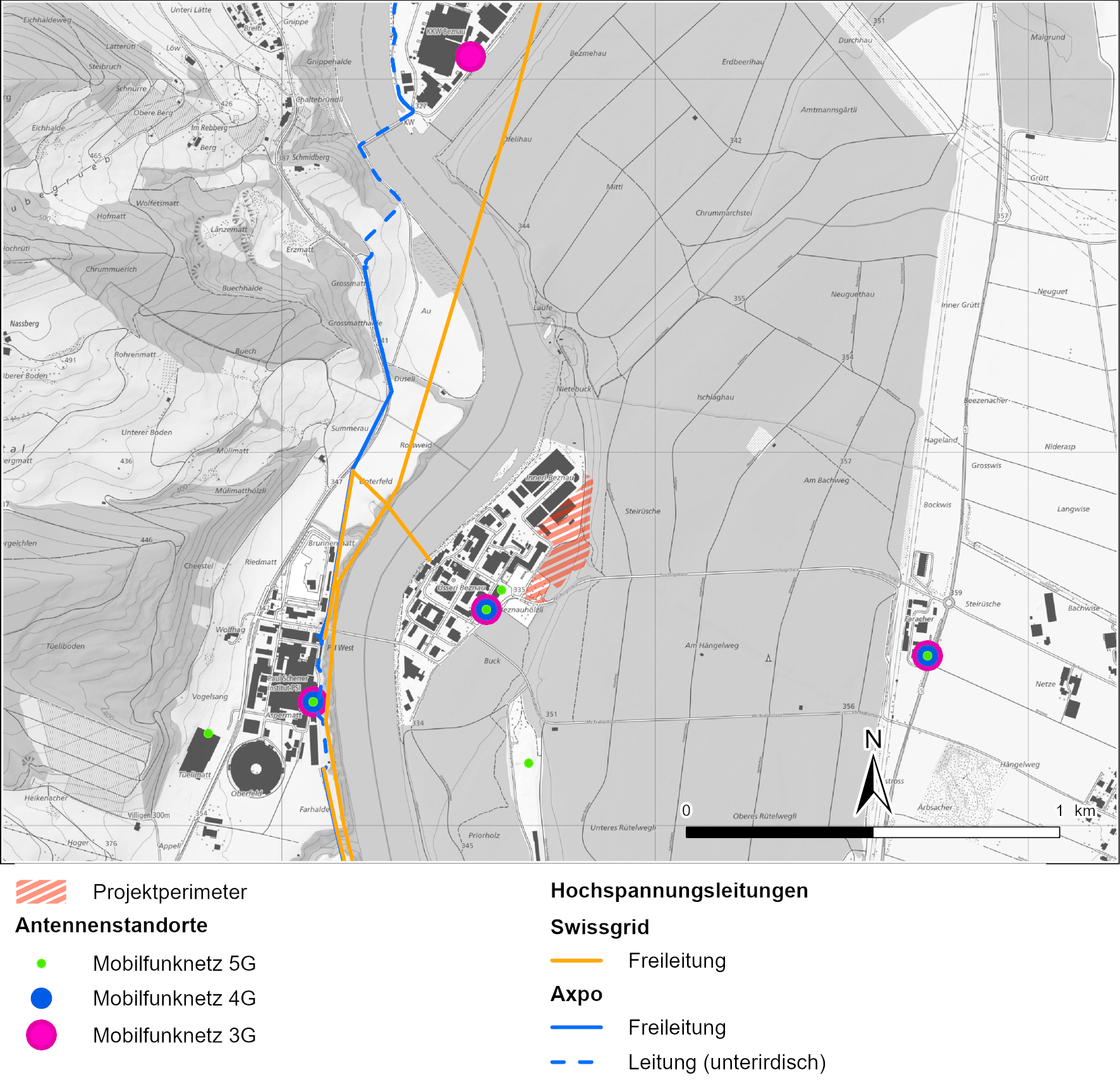

In der Umgebung des Projektperimeters sind die nachfolgenden NIS-Emissionsquellen vorhanden (vgl. Fig. 6‑10):

-

Mobilfunk-Sendeantenne im Areal PSI Ost mit mittlerer Sendeleistung in rund 100 m Entfernung

-

Mobilfunk-Sendeantenne im Areal PSI West mit mittlerer bis grosser Sendeleistung in rund 625 m Entfernung

Bei den bestehenden Mobilfunkantennen handelt es sich um sogenannt alte Anlagen, welche vor Inkrafttreten der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) erstellt wurden. Die bewilligte elektrische Feldstärke der bestehenden Anlagen hat Besitzstandsgarantie.

Fig. 6‑10:NIS-Emissionsquellen

Voraussichtliche Auswirkungen

Aufgrund des Abstands des Anlagenperimeters zu den genannten Mobilfunk-Sendeantennen von 100 m (PSI Ost) resp. 625 m (PSI West) und der dazwischenliegenden Gebäude, welche heute bereits Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN) aufweisen, kann davon ausgegangen werden, dass die Anlagegrenzwerte gemäss NISV im Anlagenperimeter eingehalten werden. Die bestehenden Antennen müssen deshalb bei der Anordnung der Bauten und Anlagen resp. OMEN im Anlagenperimeter nicht weiter berücksichtigt werden.

Zusammenfassende Beurteilung

Die räumliche Abstimmung der BEVA mit den bestehenden NIS-Emissionsquellen wird als unproblematisch erachtet.

Handlungsbedarf und Massnahmen für die weiteren Projektphasen

Kein(e)