3. Standort und Umgebung (NTB 24-14)

Der Standort1 der BEVA befindet sich auf dem erweiterten Areal südöstlich des Hauptkomplexes der Zwischenlager Würenlingen AG (Zwilag) in der Gemeinde Würenlingen im Kanton Aargau (vgl. Fig. 3‑1). Die Zwilag, zuständig für die Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle aller Kategorien in der Schweiz, liegt im Norden des Ost-Areals des Paul Scherrer Instituts (PSI). Letzteres ist ein multidisziplinäres Forschungsinstitut für Natur- und Ingenieurwissenschaften in der Schweiz. Das Forschungsgelände beidseits der Aare (PSI Ost und West), welches seit den 50er Jahren besteht, umfasst heute eine Gesamtfläche von knapp 35 ha und besteht aus rund 120 Gebäuden (Paul Scherrer Institut 2022). Das PSI Ost wird westlich durch die Aare und in den anderen drei Himmelsrichtungen durch ein grösseres zusammenhängendes Waldstück der Gemeinde Würenlingen eingeschlossen (vgl. Fig. 3‑1). Die nächstgelegenen Siedlungsgebiete der Dörfer Böttstein, Villigen und Würenlingen befinden sich rund 1.3 – 1.5 km vom Areal entfernt, das KKW Beznau liegt rund 1.5 km Aare abwärts in nördlicher Richtung.

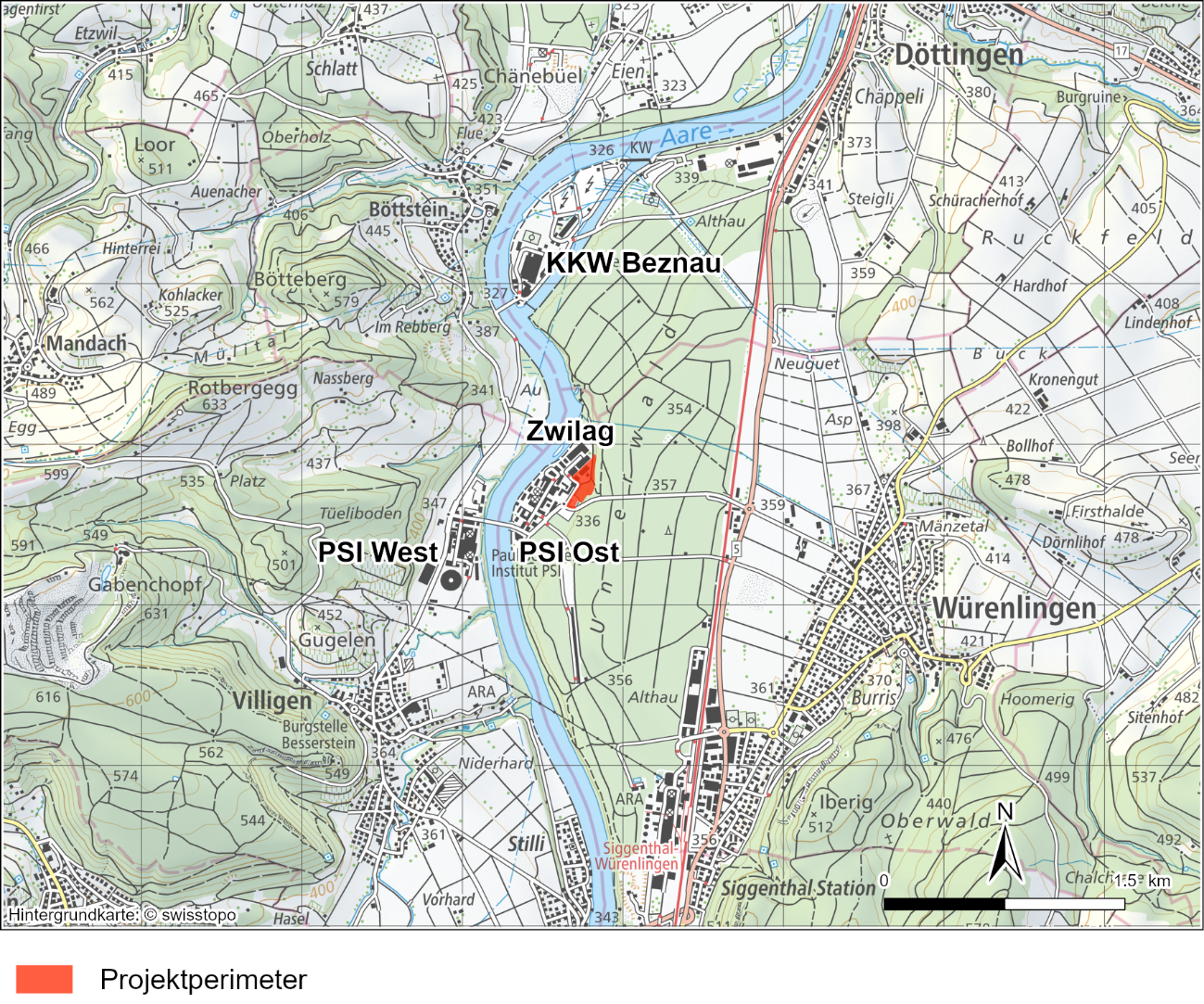

Fig. 3‑1:Standort und Umgebung des Projektperimeters mit den Industriearealen des PSI Ost und West sowie den Kernanlagen des KKW Beznau und der Zwilag

Im Norden des PSI Ost befindet sich das Bundeszwischenlager (BZL), in dem radioaktive Abfälle aus der Nutzung radioaktiver Stoffe in Medizin, Industrie und Forschung (MIF) zwischengelagert werden (vgl. Fig. 3‑2) Nordöstlich des BZL schliesst das Areal der Zwilag an. Dieses teilt sich in einen westlichen, nuklearen Teil mit den entsprechend gesicherten Anlagen und einen konventionellen2 östlichen Teil mit Bürocontainer, Lagerhalle und Hauswartungsgebäude. Südlich des PSI Ost, umgeben von Wald, besteht zudem die Grossforschungsanlage SwissFEL (Schweizer Freie-Elektronen-Röntgenlaser), welche vom PSI betrieben wird. Das Ost-Areal ist mit einer Zufahrt von Osten (Forschungsstrasse) erschlossen (vgl. Fig. 3‑2). Eine private Brücke des PSI über die Aare verbindet das PSI Ost mit dem PSI West.

Fig. 3‑2:Die Industrieareale in der Umgebung des Projektperimeters: PSI Ost und West mit SwissFEL, das BZL sowie die Zwilag

Gemäss Zonenplan der Gemeinde Würenlingen (Gemeinde Würenlingen 2016) befindet sich der Projektperimeter grösstenteils im Siedlungsgebiet (Arbeitszone II) sowie im angrenzenden Wald (vgl. Fig. 4‑2).

Das Thema Naturgefahren wird im Sicherheitsbericht (Nagra 2025c) für 10'000-jährliche Ereignisse behandelt und durch das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) begutachtet, weswegen nachfolgend nur summarische Ergebnisse genannt werden.

Die Resultate der Hochwasseranalysen ergaben, dass auf Höhe des Projektperimeters selbst Extremereignisse im Gerinne der Aare abgeleitet werden können. Der Standort ist vor Hochwasser geschützt. Oberflächenabflussmodellierungen für Starkniederschlagsereignisse zeigten, dass der Oberflächenabfluss aus der Umgebung topographisch bedingt, nicht in bedeutenden Mengen zum Projektperimeter fliesst und die Sicherheit der Bauten und Anlagen somit nicht gefährdet. Gravitative Ereignisse sind höchstens in Form von Hangmuren zu erwarten, wobei die Sicherheit der Bauten und Anlagen mit baulichen Massnahmen gewährleistet werden kann. Weiter wurde eine standortspezifische Erdbebengefährdungsanalyse verfasst (Nagra 2025d)3, die durch das ENSI beurteilt wird. Die Auslegung von Bauten und Anlagen erfolgt im Baugesuch gestützt auf die entsprechende sicherheitstechnische Klassierung hinsichtlich Erdbeben.

Das BAFU hat in seiner Stellungnahme zur Vollständigkeit vom 27. Februar 2025 folgenden Antrag formuliert (vgl. Beilage B2.3):

(12) Die Nagra hat im NTB 24-14 im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe die Abklärungen zur Erdbebensicherheit der BEVA (Festlegung der Anforderungen und konkrete Sicherheitsmassnahmen) aufzunehmen.

Der Antrag des BAFU wird im Sicherheitsbericht berücksichtigt. ↩

Der Projektperimeter befindet sich auf der orografisch rechten Talseite des unteren Aaretals, welches vom Gletscher in früheren Eiszeiten trogförmig in den Felsuntergrund des Tafeljuras eingetieft wurde, der zuunterst Moränenmaterial ablagerte. Im Zuge des Gletscherrückzugs wurde das Moränenmaterial mit sog. Hochterrassenschottern bedeckt, welche jedoch von Schmelzwasserströmen der letzten Eiszeit stellenweise wieder abgetragen wurden, bevor auf tieferem Niveau sog. Niederterrassenschotter abgelagert wurde. Nacheiszeitliche Überschwemmungen führten zur Bildung einer geringmächtigen Deckschicht aus siltig-sandigen Überschwemmungssedimenten. Diese wurden im Zuge baulicher Tätigkeiten grösstenteils durch künstliche Auffüllungen ersetzt bzw. überschüttet (Nagra 2024a).

Innerhalb des gut durchlässigen Niederterrassenschotters im unteren Aaretal zwischen Stilli und Koblenz bildete sich ein ausgedehnter, bis zu 2 km breiter und lokal bis über 20 m mächtiger Grundwasserleiter (vgl. Fig. 5‑3). Die feinkörnige Moräne sowie der Felsuntergrund bilden zusammen den Grundwasserstauer. Das Grundwasservorkommen wird hauptsächlich durch Infiltration von Aarewasser sowie durch zufliessendes Grundwasser aus dem Siggenthal (Limmat-Grundwasserstrom) gespeist. Untergeordnet tragen auch Versickerung von Niederschlägen und seitliche Grundwasserzuflüsse bei Riniken und Remigen resp. Karstwasserzuflüsse aus dem Jura zum Grundwasservorkommen bei. Das Grundwasser fliesst mit einem Gefälle von ca. 0.15 % in Richtung Nordosten (Nagra 2024a).

Der Untersuchungsperimeter für die Beurteilung der Umweltauswirkungen sowie die für den UVB 1. Stufe durchgeführten Felduntersuchungen (vgl. Beilagen A) umfasst den definierten Projektperimeter (vgl. Kap. 4.1), die unmittelbare Umgebung im Wald sowie die angrenzenden Bereiche des Zwilag-Areals. Bei bestimmten Umweltbereichen sind über diesen Perimeter hinausreichende Auswirkungen zu erwarten. Für diese Umweltbereiche wird der Untersuchungsperimeter so weit gefasst, dass auch diese Auswirkungen berücksichtigt werden. Die jeweiligen Untersuchungsperimeter sind pro Umweltbereich definiert und werden jeweils im Kapitel «Ist- und Ausgangszustand» beschrieben. Folgende Umweltbereiche berücksichtigen über den Projektperimeter hinausreichende Untersuchungsperimeter:

-

Luft, Lärm: Angrenzende Gebiete, welche durch den projektinduzierten Verkehr (vgl. Kap. 4.7.3) tangiert werden und aufgrund des Verkehrs relevante Umweltauswirkungen zu erwarten sind, werden miteinbezogen (vgl. Kap. 5.2 und 5.3).

-

Natur (Flora, Fauna, Lebensräume): Die Umweltauswirkungen werden auch im Hinblick auf die übergeordnete Vernetzung analysiert (z.B. Wildtierkorridore, Amphibienwanderung zwischen Winterquartieren im Wald und deren Laichgewässern, vgl. Kap. 5.15).

-

Grundwasser: Durch das Vorhaben kann eine Beeinflussung der Grundwasserqualität / -quantität im Abstrombereich stattfinden, welche ggf. eine Veränderung des Speichervolumens und der Durchflusskapazität des Grundwasserleiters zur Folge hat (vgl. Kap. 5.6). Daher wird der Abstrombereich des Projektperimeters ebenfalls berücksichtigt.

-

Landschaft (inkl. Ortsbild, Erholung und Lichtemissionen): Es werden auch die Bereiche, von welchen der Projektperimeter gut einsehbar ist (Sichtachsen, Fern-, Mittel-, und Nahbereich, vgl. Kap. 5.16), in die Untersuchungen miteinbezogen.

Die für die Felduntersuchungen der verschiedenen Umweltbereiche definierten Untersuchungsperimeter sind in den jeweiligen Übersichtsplänen der Beilagen A ersichtlich.

Da die zukünftige Situation im Jahr 2055 (Ausgangszustand vor aus heutiger Sicht geplantem Baubeginn, Kap. 4.3) schwierig vorherzusehen ist, wird im UVB 1. Stufe bei der Beurteilung der Umweltbereiche in der Regel vom heutigen Zustand (Ist-Zustand) ausgegangen. Sofern nicht anders beschrieben, werden zwischen dem Ist-Zustand und dem Ausgangszustand keine nennenswerten Abweichungen erwartet. Für den UVB 2. Stufe resp. das Baubewilligungsverfahren sind Veränderungen und deren allfälliger Einfluss auf die Beurteilung der Umweltverträglichkeit festzustellen und entsprechend zu bewerten.

Gemäss UVP-Handbuch (BAFU 2009) ist der aktive Projektzeitraum zu bewerten. Da jedoch die Stilllegung und damit auch der Rückbau einer Kernanlage wie der BEVA eine separate UVP erfordern (Art. 45 Bst. i KEV) wird im vorliegenden UVB ausschliesslich der Projektzeitraum bis Betriebsende bewertet. Der Betrieb endet nach aktueller Planung ca. 2075 (vgl. Kap. 4.3). Für das Projektverständnis wird die Stilllegung in Kap. 4.3 jedoch in der Beschreibung der Realisierungsphasen miteinbezogen.