4. Vorhaben (NTB 24-14)

Der Sicherheitsbericht (Nagra 2025c) konkretisiert neben der Festlegung des Standorts (Projektperimeter) auch die ungefähre Grösse und Lage der wichtigsten Bauten des Vorhabens nach Art. 14 Abs. 2 KEG. Diese beschränken sich im vorliegenden Vorhaben auf das BEVA-Gebäude. Der Projektperimeter bezeichnet den raumplanerisch zu sichernden Standort gemäss Art. 14 Abs. 1 Bst. b KEG, innerhalb dessen die BEVA zu liegen kommt. Die ungefähre Grösse der BEVA wird durch Spannweiten zu den drei Hauptdimensionen (Länge, Breite, Höhe) angegeben (vgl. Kap. 4.2.1 resp. Tab. 4‑2).

Für die erforderliche Plausibilisierung von Machbarkeit und Sicherheit im RBG ist im Sicherheitsbericht (Nagra 2025c) eine exemplarische Umsetzung des Vorhabens skizziert. Diese exemplarische Umsetzung stellt die Grundlage für eine sicherheitstechnische Bewertung dar.

Wo erforderlich, wurde der im Sicherheitsbericht festgelegte Rahmen für den UVB sowie den Bericht über die Abstimmung mit der Raumplanung (BAR; Nagra 2025a) mit umwelt- und raumplanerisch relevanten Angaben ergänzt, sodass eine Bewertung des Vorhabens bezüglich Umwelt und Raumplanung ermöglicht wird. Die so ergänzte Vorhabensbeschreibung spannt einen ausreichend grossen Rahmen für die weitere Projektentwicklung und stellt sicher, dass das der Kernenergiegesetzgebung zugrunde liegende Optimierungsgebot keine wesentlichen umweltrelevanten resp. raumplanerischen Änderungen zur Folge hat, die über den im UVB 1. Stufe resp. den BAR bewerteten Rahmen hinausgehen.

Die Ergänzungen umfassen im Wesentlichen:

-

Angaben zum Bau und Betrieb der BEVA (Beschreibung der Realisierungsphasen)

-

Angaben zur Materialbewirtschaftung

-

Angaben zur Erschliessung und Ver-/Entsorgung

In diesem UVB ist mit «Vorhaben» immer dieser für UVB und BAR entwickelte Vorhabensbeschrieb gemeint. Anhand dieser Angaben werden die Auswirkungen auf Umwelt-, Natur- und Heimatschutz sowie Raumplanung beurteilt (Art. 13 Abs. 1 KEG).

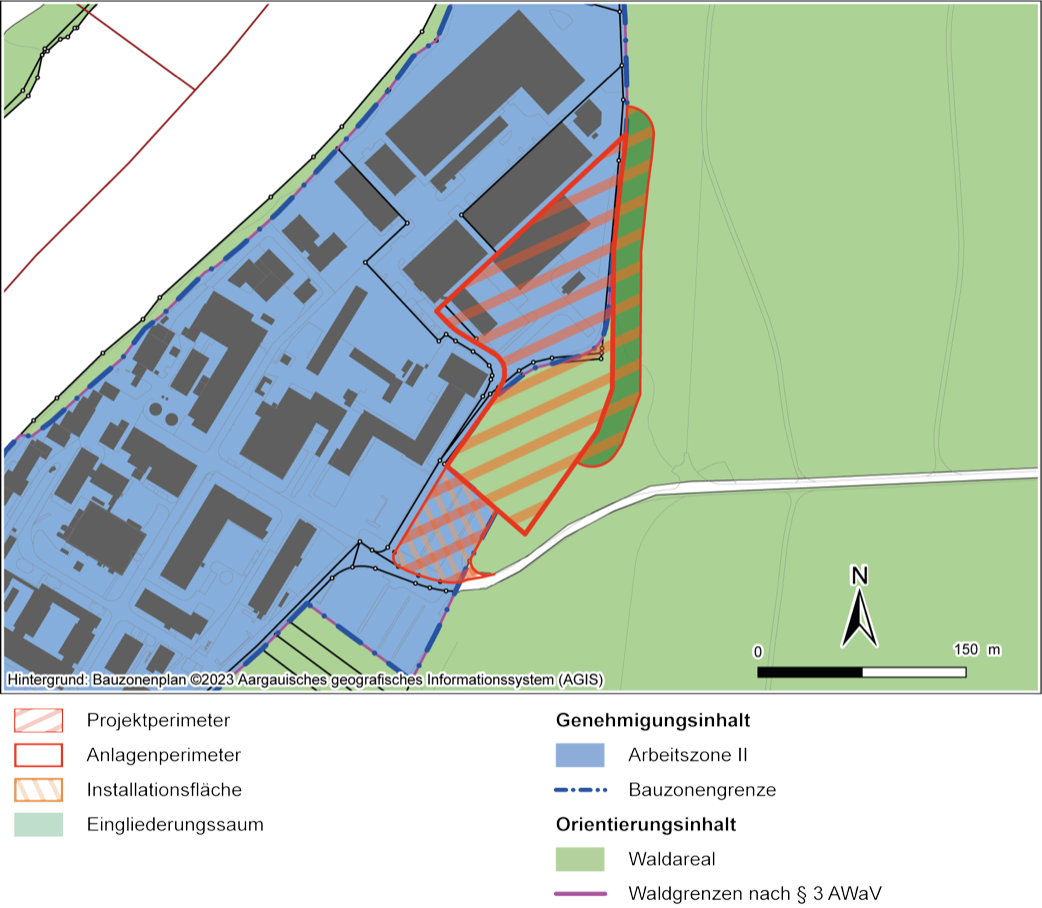

Der Projektperimeter setzt sich aus drei funktional unterschiedlich genutzten Teilflächen zusammen, dem Anlagenperimeter, dem Eingliederungssaum und einer Installationsfläche. Die Aufteilung dieser Flächen ist in Fig. 4‑1 verdeutlicht. Die Teilperimeter werden im Folgenden beschrieben, wobei Angaben zu den beanspruchten Flächen in Tab. 4‑1 zu finden sind.

Der Projektperimeter ist als Erweiterung eines bestehenden Industriegebiets vorgesehen (vgl. Kap. 3.1). Er besteht aus dem konventionell genutzten Teil des Zwilag-Betriebsgeländes mit bestehenden Gebäuden und Parkplätzen, dem südlich davon gelegenen Waldstück sowie dem bestehenden PSI-Parkplatz zwischen Forschungs- und Industriestrasse. Heute auf dem Zwilag-Areal vorhandene Büro- und Lagergebäude sowie Parkplatzflächen werden vor dem Bau der BEVA rückgebaut (vgl. Kap. 4.3).

Fig. 4‑1:Der Projektperimeter am Standort Zwilag mit Anlagenperimeter, Installationsfläche und Eingliederungssaum (Nagra 2025c)

Der Anlagenperimeter beinhaltet alle Bauten und Anlagen, inkl. der BEVA als wichtigste Baute (Art. 14 Abs. 2 KEG). Eine mögliche Lage der BEVA und den konventionellen Bauten ist in Fig. 4‑3 exemplarisch dargestellt. Der Flächenbedarf des Anlagenperimeters ergibt sich aus den sicherheits- und sicherungstechnischen Anforderungen und den Erfordernissen an einen zweckmässigen Bau und Betrieb der BEVA. Eine entsprechende exemplarische Umsetzung findet sich im Sicherheitsbericht (Nagra 2025c).

Der Anlagenperimeter wird plan hergestellt, flächig befestigt und als Verkehrs- und Betriebsfläche ausgelegt. Im Osten wird der Hang dafür angeschnitten und entsprechend gesichert. Im Norden des Perimeters wird ein Sicherungsareal4 eingerichtet, innerhalb dessen die BEVA mit zugehörigen Nebengebäuden betrieben werden. Diese werden funktionsbedingt im/beim Sicherungsareal angeordnet. Der verbleibende südliche Teil des Anlagenperimeters ist mit den konventionellen Bauten für Administration, Lagerflächen sowie Parkierungsanlagen belegt.

Für die Anordnung der BEVA, der weiteren Bauten und Anlagen sowie der Sicherungsanlagen ist davon auszugehen, dass der Anlagenperimeter bis an seine Grenzen in Anspruch genommen wird. Somit wird der Waldabstand nicht überall eingehalten werden können, so dass die in den kommunalen Bauvorschriften vorgegebenen Grenzabstände für Gebäude, Zäune und Verkehrsflächen stellenweise unterschritten werden. Die Wald- und Grenzabstände werden in der künftigen Projektentwicklung überprüft und gesamtheitlich optimiert (vgl. Kap. 5.14).

Die Kernanlage BEVA muss gesichert werden, wofür ein Sicherungsareal mit Sicherungsperimeter und zugehöriger Ausrüstung, Wache und Zugangskontrolle eingerichtet wird (vgl. Nagra 2025d). ↩

Im Eingliederungssaum werden Massnahmen für die Sicherheit und Sicherung des Anlagenperimeters umgesetzt. Er ist 20 m breit und grenzt östlich an den Anlagenperimeter an. Im Eingliederungssaum wird als Ersatz für das beanspruchte Teilstück des Nietenbuckwegs ein neuer Waldweg angelegt, welcher die Forschungsstrasse über den dort bestehenden undauszubauenden Waldweg mit dem Nordteil des Nietenbuckwegs verbindet (vgl. Fig. 4‑1). Somit bleibt die heutige Durchgängigkeit für Fussgänger erhalten. Ausserdem stellt er im Bereich des Sicherungsperimeters die regulativ geforderte Einsehbarkeit der Umgebung von der Anlage aus sicher (Nagra 2025d).

Der Eingliederungssaum kann auch als Freihaltestreifen verstanden werden. Östlich angrenzend an den neuen Waldweg soll der Wald freigehalten werden, um die BEVA und andere Bauten und Anlagen (insb. Sicherungsanlagen) vor Windwurf und Waldbränden zu schützen (vgl. Kap. 5.14.5). Waldseitig ist ein Übergang zum Wald zwecks Landschaftseingliederung (vgl. Kap. 5.15.5.1 und Kap. 5.16.5.1) vorgesehen.

Die konkrete Umsetzung der Massnahmen im Eingliederungssaum wird für den UVB 2. Stufe resp. das Baugesuch ausgearbeitet.

Die Installationsfläche wird auf dem bestehenden PSI-Parkplatz südwestlich des Anlagenperimeters eingerichtet (vgl. Fig. 4‑1), wofür voraussichtlich Anpassungen des oberflächlichen Belags ausreichen. Die Installationsfläche dient während Phasen mit Bautätigkeit bspw. als Zwischenlager für Geräte und Baumaterial sowie für die Ver- und Entsorgung der Baustelle mit Material.

Der Projektperimeter umfasst eine Fläche von insgesamt rund 2.9 ha, welche gemäss Zonenplan der Gemeinde Würenlingen aus Arbeitszone II und Wald besteht (Gemeinde Würenlingen 2016; vgl. Fig. 4‑2). Die Fläche ist im Wesentlichen erschlossen (vgl. Kap. 4.7 und Kap. 4.8).

Fig. 4‑2:Projektperimeter mit heutiger Nutzung und Zonenplan (Gemeinde Würenlingen 2016)

In Tab. 4‑1 ist die Flächenbeanspruchung der in Fig. 4‑2 gezeigten Teilperimeter nach Nutzungszonen aufgeschlüsselt. Der Anlagenperimeter nimmt mit rund 2.0 ha die grösste Fläche in Anspruch, wovon ca. 1.2 ha schon heute in der Arbeitszone II liegen und rund 0.9 ha durch Waldrodung neu geschaffen werden müssen. Der Eingliederungssaum beansprucht ca. 0.5 ha Wald, der bei der vorgesehenen Umsetzung (vgl. Kap. 4.1.2) zwar freizuhalten ist, im rechtlichen Sinne allerdings Wald bleibt. Die Installationsfläche nimmt temporär rund 0.4 ha eines Parkplatzes in Anspruch, welcher bereits heute vollständig in der Arbeitszone II liegt.

Über die Folgenutzung (vgl. Kap. 4.3) des Projektperimeters wird im Rahmen des Bewilligungsverfahrens für die Stilllegung entschieden (Nagra 2025b).

Tab. 4‑1:Grössen und Flächentypen des Projektperimeters

Die Spalte «Total» enthält die Fläche des Projektperimeters

|

Flächentyp |

Fläche [ha] |

|||

|

Anlagenperimeter |

Eingliederungs-saum |

Installations-fläche |

Total |

|

|

Arbeitszone II |

1.18 |

– |

0.36 |

1.54 |

|

Wald (ohne NkBW5) |

0.83 |

0.06 |

– |

0.89 |

|

Wald (NkBW) |

0.03 |

0.45 |

– |

0.48 |

|

Total |

2.04 |

0.51 |

0.36 |

2.91 |

Naturschutzgebiet von kantonaler Bedeutung im Wald (NkBW) ↩

Die BEVA (vgl. Fig. 4‑4) ist eine Kernanlage, in der HAA, d.h. abgebrannte Brennelemente und verglaste hochaktive Abfälle aus der Wiederaufarbeitung, aus Transport- und Lagerbehältern (TLB, «Castoren») in Endlagerbehälter (ELB) umverpackt werden. Die ELB werden für den Transport zum geologischen Tiefenlager (gTL) in Transportbehältern (TB) bereitgestellt.

Tab. 4‑2 zeigt die im Sicherheitsbericht (Nagra 2025c) angegebene ungefähre Grösse der BEVA.

Tab. 4‑2Ungefähre Grösse der BEVA

|

Länge [m] |

Breite [m] |

Höhe über Terrain [m] |

|---|---|---|

|

90 – 110 |

50 – 70 |

30 – 50 |

Die BEVA und das für die Sicherung der Kernanlage erforderliche Areal werden nach aktuellem Projektstand im Norden des Anlagenperimeters direkt angrenzend ans Sicherungsareal der Zwilag positioniert (vgl. Kap. 4.1.1).

Die heutige Planung geht davon aus, dass die Fundationskote der BEVA sowie weiterer Bauten auf ca. 326 m ü. M, und damit rund 9 m unter dem heutigen mittleren Terrain (ca. 335 m ü. M.) liegen wird (vgl. Kap. 5.6.5.1 resp. Nagra 2024a).

Für den Betrieb der BEVA sind weitere Bauten und Anlangen innerhalb des Anlagenperimeters erforderlich. Da in diesen Bauten und Anlagen keine nuklearen Aktivitäten stattfinden, werden diese als sogenannte konventionelle Infrastruktur bezeichnet. Hierzu zählen Büros, Räume für Service, Archiv, Empfang und Öffentlichkeitsarbeit sowie den Strahlen- und den Notfallschutz. Weiter sind Räumlichkeiten oder Flächen für konventionelle Lager- und Werkstätten sowie Parkierungsanlagen vorgesehen.

Diese Bauten und Anlagen werden südlich des Sicherungsareals im Anlagenperimeter platziert.

Die folgenden Figuren (vgl. Fig. 4‑3 und Fig. 4‑4) illustrieren eine mögliche Anordnung der BEVA und weiterer Gebäude auf dem Anlagenperimeter. Die Installationsfläche (heutiger PSI-Parkplatz) ist darauf ebenfalls zu erkennen. Das Schnurgerüst mit transparenter Hülle visualisiert den maximalen Rahmen, in dem die BEVA optimal ausgestaltet werden kann. Mit der Rahmenbewilligung werden für die BEVA die maximalen Dimensionen festgelegt. Das Schnurgerüst steckt den nördlichen Teil des Anlagenperimeters ab, innerhalb dessen die BEVA angeordnet wird. Die Höhe des Schnurgerüsts repräsentiert die Angaben gemäss Sicherheitsbericht (vgl. Tab. 4‑2), d.h. eine maximale Höhe von 50 m über Terrain.

Fig. 4‑3:Vogelperspektive des Industrieareals (Blickrichtung Nordwest) mit Anlagenperimeter (rot umrandet) und Installationsfläche (orange umrandet)

Innerhalb des Schnurgerüsts (transparente Hülle) wird die BEVA angeordnet.

Fig. 4‑4:Vogelperspektive des Industrieareals (Blickrichtung Nord) mit Zwilag-Areal (hinten links) und den PSI-Gebäuden (Vordergrund) sowie dem heutigen PSI-Parkplatz (orange umrandet)

Die Realisierungsphasen für den Bau, den Betrieb und die Stilllegung der BEVA wurden in Anlehnung an das Entsorgungsprogramm 2021 (EP 21; Nagra 2021) erstellt. Die Realisierung des Vorhabens von Bau bis Stilllegung umfasst eine Zeitspanne von total 25 Jahren. Für die Bauphase werden rund fünf Jahre veranschlagt. Während der etwa 15-jährigen Betriebsphase werden ELB zur Einlagerung bereitgestellt. Die Stilllegung (Nagra 2025b) dauert voraussichtlich ebenfalls fünf Jahre.

Die folgenden Abschnitte skizzieren die voraussichtlichen Aktivitäten in der Bauphase resp. während der Betriebsphase, wie diese in rund 30 Jahren ausgeführt werden könnten. Die Stilllegungsphase wird der Vollständigkeit halber kurz umrissen (vgl. Kap. 3.5.2).

Bauphase BEVA

Zu Beginn der Bauphase wird der Anlagenperimeter für die künftige Nutzung vorbereitet. Dafür wird zunächst der heute von Wald bedeckte Teil des Anlagenperimeters gerodet, mit einer oder mehreren Zufahrten erschlossen und befestigt. Die Zufahrt(en) und der spätere Anlagenperimeter müssen für Schwerverkehr ausgelegt werden. Zeitgleich beginnen die Forstarbeiten im Eingliederungssaum (vgl. Kap. 4.1.2 und Kap. 4.5.1).

Im südlichen Teil des Anlagenperimeters werden im Anschluss eine Parkierungsanlage sowie konventionelle Gebäude (Büro / Lagergebäude etc.) erstellt. Die heutige Parkplatzfläche des PSI südwestlich des Anlagenperimeters wird nach dem Bau der Parkierungsanlage als Installationsfläche eingerichtet und verwendet. Schliesslich wird der nördliche Teil des Anlagenperimeters baufrei gemacht, wofür die bestehenden Anlagen und Bauten der Zwilag (Gebäude B, C und I, vgl. Fig. 4‑5) rückgebaut, sowie die heute auf dem Perimeter liegende Werkleitungen umgelegt werden müssen.

Danach wird das eigentliche Bauwerk der BEVA sowie weitere dafür notwendige Bauten und Anlagen (z.B. Wache, Schleuse, Verkehrs- und Betriebsflächen etc.) realisiert und das Sicherungsareal (Nagra 2025d) eingerichtet.

Die Installationsfläche (heutiger PSI-Parkplatz) wird am Ende der Bauphase wieder zu einem Parkplatz umgestaltet.

Fig. 4‑5:Situation heute (Blickrichtung Nordwest): Die Gebäude B (Bürocontainer), C (Hauswartgebäude) und I (Lagerhalle) müssen für den Neubau der BEVA am Standort Zwilag rückgebaut werden

Betriebsphase BEVA

In der Betriebsphase nimmt die BEVA den Betrieb auf (vgl. Kap. 4.2.1). In dieser Phase finden keine Bautätigkeiten mehr statt. Der BEVA-Betrieb ist nach heutigem Stand bzgl. Lärm und Luftreinhaltung emissionsfrei. Es ist eine Beleuchtung des Sicherungsareals vorgesehen (vgl. Kap. 5.16.5.2).

Die zu verpackenden HAA sind in der Zwilag sowie im Zwischenlager des KKW Beznau (ZWIBEZ) gelagert und werden in der Betriebsphase von dort zur BEVA transferiert (verbundene Areale, Zwilag) resp. transportiert (über öffentliche Strassen, ZWIBEZ). Nach der Umverpackung werden die ELB in TB zum gTL transportiert (Nagra 2024c).

Stilllegungsphase BEVA

Der Vorgang der Stilllegung wird im Stilllegungsbericht (Nagra 2025b) beschrieben. Die Stilllegung ist bewilligungspflichtig und für das Stilllegungsgesuch ist ein erneuter UVB zu verfassen (vgl. Kap. 3.5.2).

Die Teilperimeter (Anlagenperimeter, Installationsfläche, Eingliederungssaum, vgl. Kap. 4.1) werden in den einzelnen Phasen unterschiedlich intensiv genutzt. Der Anlagenperimeter wird über die ganze Projektdauer benötigt. Die Installationsfläche wird nur in den Phasen mit Bau- und ggf. Stilllegungstätigkeiten verwendet. Die Flächengrössen sind in Tab. 4‑1 zu finden.

Die Bauphasenbeschreibung in Kap. 4.3 zeigt, dass es sich bei den einzelnen Bau- und Rückbauvorhaben um Kombinationen von Tief-, Hoch- und Anlagenbau, als auch Forstarbeiten und Landschaftsgestaltung handelt. Diese sind noch nicht im Detail geplant bzw. konkretisiert. Zur Betrachtung von umwelt- und raumplanungsrelevanten Auswirkungen der Bauphase werden daher nur die grundlegenden Methoden beschrieben, welche voraussichtlich zum Einsatz kommen.

Nebst den üblichen, konventionellen Bauarbeiten zur Einrichtung und Betrieb der Baustellen- / Installationsflächen werden v.a. die folgenden Arbeiten als relevant angenommen (bzgl. Luftschadstoff- / Staub-, Lärm- und Erschütterungsemissionen):

Abbruch- und Demontagearbeiten

Forstarbeiten

Grab- und Erdarbeiten

Fundations- und Belagseinbau

Anlagen- und Infrastrukturbau

Während der Bauphase erfolgen die Bauarbeiten grundsätzlich an Werktagen und während der Arbeitszeiten gemäss Baulärm-Richtlinie (BAFU 2006). Es ist nicht auszuschliessen, dass kurze intensive Phasen (z. B. für grosse Betonieretappen) mit Nacht- und Wochenendarbeit vorkommen.

Die Beschreibung der Materialflüsse fokussiert sich auf die Bauphase. Die Materialflüsse im Betrieb sind im Vergleich mit den Flüssen während des Baus bezüglich Emissionen von untergeordneter Bedeutung. Sie sind direkt in Kap. 4.7.3.3 abgeschätzt.

In der Bauphase werden ungefähr die folgenden Hauptmaterialmengen zu- und abgeführt:

Abbruch bestehende Gebäude (vgl. Fig. 4‑5): Gebäude B und I bestehen aus Standard-Baucontainern bzw. einer Stahlgerüsthalle mit Blechverkleidung. Das Gebäude C ist ein Stahlbetonmassivbau. Es ist mit ca. 350 t Stahl-/Blechrückbau, ca. 1'300 m3 (fest) Betonabbruch sowie ca. 800 m3 (fest) Ausbauasphalt und Strassenaufbruch zu rechnen.

Abfuhr Bodenabtrag (inkl. Waldboden): 5'000 – 10'000 m3 (fest)

Abfuhr biogene Abfälle: ca. 350 m³ (fest) Holz, 5 – 10 t Grüngut

Abfuhr Aushub durch Hangabtrag und Arealeinebnung / Aushub für BEVA und weitere Gebäude: 100'000 – 150'000 m³ (fest)

Anlieferung Stahl für Baugrubenabschlüsse, Stützmauer, konventionelle Bauten und Anlagen sowie für die BEVA: 10'000 – 30'000 t

Anlieferung Beton für Stützmauer, konventionelle Bauten und Anlagen sowie für die BEVA: 50'000 – 120'000 m³

Abfallrelevante Arbeiten finden in der Bauphase statt. Ausgehend von den in Kap. 4.5.1 genannten Tätigkeiten sind folgende abfallrelevanten Tätigkeiten zu erwarten:

Abbruch- und Demontagearbeiten (Belag, Stahlbauten, Stahlbetonabbruch, Mischabbruch)

Forstarbeiten (Grüngut-, Neophyten- und Holzverwertung)

Grab- und Erdarbeiten (Verwertung (Wald-)Boden- und Aushubmaterial; kein Felsaushub zu erwarten)

In der Betriebsphase finden keine abfallrelevanten Tätigkeiten statt. Die anfallenden (geringen) Mengen an Betriebsmaterialien (Handschuhe, Schutzanzüge etc.), welche in der Betriebsphase anfallen, unterliegen der Strahlenschutzgesetzgebung und werden daher im UVB nicht berücksichtigt (vgl. Kap. 2.2). Konventionelle Abfälle während der Betriebsphase sind ebenfalls von untergeordneter Bedeutung und werden zusammen mit den Materialflüssen während der Betriebsphase direkt in Kap. 4.7.3.3 abgeschätzt. Während der Betriebsphase anfallendes Meteor- und Schmutzwasser wird fachgerecht versickert resp. abgeleitet (vgl. Kap. 5.8.5.2).

Tab. 4‑3 fasst die während der Bauphase voraussichtlich anfallenden Materialien zusammen.

Tab. 4‑3:Voraussichtlich anfallende Materialien während der Bauphase

|

Materialklassen |

Material |

Abgeschätzte Mengen |

|

Untergrund / Boden |

Boden, verschmutzt (inkl. Neophyten)/ unverschmutzt |

5'000 – 10'000 m3 (fest) |

|

Aushubmaterial, verschmutzt / unverschmutzt |

100'000 – 150'000 m³ (fest) |

|

|

Biogene Abfälle |

Holz, naturbelassen |

350 m³ (fest) |

|

Grüngut |

5 – 10 t |

|

|

Strasse / Belag |

Ausbauasphalt |

ca. 800 m3 (fest) |

|

Strassenaufbruch |

||

|

Bausubstanz / Gebäude / Betriebsmittel |

Betonabbruch |

ca. 1'300 m3 (fest) Beton |

|

Mischabbruch |

< 1'000 t Stahl, Blech, Isolierung, Innenausbau |

|

|

Abwasser |

Meteorwasser (Plätze, Strassen, Dächer) |

max. 2 ha versiegelte, entwässerte Fläche |

|

Schmutzabwasser |

Bürogebäude (WC, Cafeteria) |

|

|

Baustellenabwasser |

vgl. Kap. 5.8.5.1 |

Die anfallenden Materialien werden auf den Entsorgungswegen gemäss den Vorgaben der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA 2015) wiederverwendet, verwertet oder deponiert. Die Qualität des Aushub- und Bodenmaterials sowie genaue Mengenangaben sind zum heutigen Stand noch unklar resp. grob abgeschätzt. Diese Angaben werden für das Baugesuch erhoben.

Aufgrund des Baujahrs nach 1990 ist bei den rückzubauenden Gebäuden grundsätzlich nicht mit Gebäudeschadstoffen wie Asbest, PAK und PCB / CP zu rechnen. Für den UVB 2. Stufe sind Gebäudeschadstoffe zu bestimmen und ggf. eine fachgerechte Handhabung und Entsorgung sicherzustellen.

Der Projektperimeter ist heute weitgehend verkehrstechnisch erschlossen. Die Erschliessung wird den jeweiligen Nutzungsanforderungen pro Phase angepasst (vgl. Kap. 4.3).

Die Mitarbeitenden des PSI (rund 2'100 Beschäftigte gemäss Geschäftsbericht 2023; PSI 2024) pendeln aktuell mit dem öffentlichen Verkehr (37 %) oder mit dem Velo / zu Fuss (17 %) zur Arbeit. Die restlichen 46 % sind mit dem motorisierten Individualverkehr unterwegs (PSI 2022). Der Modalsplit der Zwilag (95 Arbeitnehmende gemäss Geschäftsbericht 2023; Zwilag 2023) ist nicht bekannt, verändert den Wert des Gesamtareals jedoch aufgrund des Anteils von <5 % nicht wesentlich.

Der Projektperimeter ist bereits heute gut per Strasse erschlossen (vgl. Fig. 4‑6). Sowohl der PSI-Parkplatz südwestlich des Anlagenperimeters wie auch die Zufahrtstrasse zur Zwilag (Industriestrasse) im Westen des Projektperimeters führen direkt auf die Forschungsstrasse (Erschliessungsstrasse), welche die Verbindung nach Osten durch den Wald zur Döttingerstrasse (Hauptverkehrsstrasse, Kantonsstrasse Nr. K113) herstellt. Nach Westen stellt die Forschungsstrasse über die private Aarebrücke des PSI die Verbindung zur Hauptstrasse (Lokalverbindungsstrasse, Kantonsstrasse Nr. K442) her. Hier ist die Nutzung bei Bedarf mit dem PSI abzustimmen.

Für die Döttinger- und die Hauptstrasse sind Kurzzeitmessungen des Verkehrsaufkommens vorhanden. Die letzte Messung an der Döttingerstrasse (K113) wurde im Jahr 2019 durchgeführt und ergab einen durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) von 15'269 Fahrzeugen pro Tag mit einem Lastkraftwagen (LKW)-Anteil von 6.5 % (993 LKW). Die Hauptstrasse (K442) wies im Jahr 2020 einen DTV von 5'087 Fahrzeugen pro Tag auf mit einem LKW-Anteil von 5.8 % (295 LKW; AGIS 2024).

In beide Richtungen sind Ausnahmetransportrouten für Schwerverkehr bis zum Zwilag-Areal ausgewiesen (blaue Linien in Fig. 4‑6).

Vor dem Hauptgebäude des PSI Ost ist eine Bushaltestelle mit regelmässigen Busanbindungen von Westen und Osten vorhanden. Die Buslinien (Linien 357 und 376) stellen die Anbindung an die Ortschaften Brugg, Turgi, Villigen oder Döttigen sicher. Zudem ist eine gut ausgebaute Infrastruktur für den Fahrradverkehr von und zu allen umliegenden Dörfern vorhanden.

Die nächstgelegene Bahnstrecke verläuft rund 1 km östlich des Projektperimeters eingleisig in Nord-Süd-Richtung. Dort befindet sich der private Umladebahnhof der Zwilag für die Anlieferung von TLB (vgl. Fig. 4‑6). Der Umladebahnhof ist nicht ausgelegt auf konventionelle Materialtransporte. Aufgrund der eingeschränkten Kapazität auf der Bahnlinie und der Distanz zum Projektperimeter sind sämtliche Transporte während des Baus und des Betriebs über das Strassennetz vorgesehen.

Fig. 4‑6:Verkehrserschliessung des Standorts Zwilag über Strasse und Schiene

Es ist davon auszugehen, dass sämtliche Materialtransportfahrten vom und zum Projektperimeter über die Strasse erfolgen (vgl. Kap. 4.7.1 und Kap. 4.7.2).

Die Personenflüsse zum und vom Projektperimeter erfolgen ebenfalls über die Strasse. Dies ist sowohl für den Individualverkehr (motorisiert und nichtmotorisiert), als auch für den ÖV (Busanbindung) der Fall.

Die für den Bau der BEVA und weiteren Gebäude zu transportierenden Materialien lassen sich nach Beschaffungs- bzw. Zielort unterteilen:

-

Baumaterial, konventionelle Anlagen und Ausrüstung und konventionelles Verbrauchsmaterial und Stoffe des täglichen Bedarfs sollen – wenn möglich und mit den Submissionsverfahren vereinbar – lokal oder regional beschafft werden.

-

Sonderanlagen und -ausrüstung sowie spezielles Bau- und Verbrauchsmaterial können je nach Anbieterlage bis zu einer globalen Beschaffung erfordern.

-

Aushub und Abbruch sollen möglichst lokal oder regional deponiert oder verwertet werden. Lokal und regional sind sowohl Deponie- als auch Verwertungsbetriebe zu finden.

Die zu transportierenden Mengen wurden in Kap. 4.6.1 abgeschätzt. Es ergeben sich die folgenden LKW-Fahrten (2 Fahrten entsprechen 1 Transport) in der Bauphase (ca. fünf Jahre gemäss Kap. 4.3):

-

Abfuhr Abbruch: ca. 500 Fahrten

-

Abfuhr Boden und biogene Abfälle: 1'000 – 2'000 Fahrten

-

Abfuhr Aushub: 20'000 – 30'000 Fahrten

-

Anlieferung Baustahl: 1'000 – 3'000 Fahrten

-

Anlieferung Beton: 10'000 – 25'000 Fahrten

Bei einer Bauzeit (Bauphase) von total 5 Jahren à 250 Arbeitstagen ist von ca. 25 bis 50LKW-Fahrten pro Tag auszugehen.

Während der Bauphase werden sämtliche Mitarbeitende sowie Auftragnehmende werktags zum Projektperimeter pendeln. Der Transport wird per Strasse erfolgen, individuell oder mit Kleintransportern. Die genaue Anzahl lässt sich aufgrund des heutigen Projektstands noch nicht abschätzen und ist für die Baubewilligung zu konkretisieren. Zurzeit ist davon auszugehen, dass je nach Bauphase rund 10 bis 50 Fahrzeuge pro Tag verkehren werden. Für die Bauphase ist daher von einer Grössenordnung von ca. 20 bis 100 Fahrten pro Tag auszugehen.

Die Transfers (verbundene Areale) und Transporte (über die Strasse) der radioaktiven Abfälle in der Betriebsphase werden im Transportkonzept (Nagra 2024c) genauer beschrieben. Während einer Dauer von rund 15 Jahren (Betriebszeit der BEVA) werden aufgrund der TLB- resp. ELB-Transporte zwischen BEVA und gTL voraussichtlich rund 2'150 LKW-Transporte erfolgen. Die Anzahl TLB-Transporte vom ZWIBEZ zur BEVA werden über dieselbe Dauer auf rund 100 geschätzt. Die Transfers von TLB zwischen BZL, Zwilag und BEVA sind bzgl. Anzahl und Emissionen von untergeordneter Bedeutung und werden daher nicht weiter betrachtet.

Für den Verpackungsprozess werden voraussichtlich neben den oben genannten Warenströmen Betriebs- und Verbrauchsmittel angeliefert und konventionelle Abfälle abtransportiert (ca. 1 LKW-Transport pro Tag).

Gesamthaft kann für den Materialtransport in der rund 15-jährigen Betriebsphase von durchschnittlich 5 – 10 LKW-Fahrten pro Tag (einzeln oder im Konvoi) ausgegangen werden.

Die BEVA benötigt Stand heute rund 30 Mitarbeitende. Besucher sowie Auftragnehmende Fremdfirmen werden zum heutigen Projektstand mit 10 bis 30 Personen pro Tag abgeschätzt.

Aufgrund der obigen Ausführungen ist während der Betriebsphase mit durchschnittlich rund 40 – 60 Fahrten pro Tag zu rechnen. Aufgrund der bereits heute bestehenden ÖV-Anschlüsse und den während des Betriebs zu erwartenden geringen bis moderaten Personenaufkommen ist aufgrund des Vorhabens nicht mit einer wesentlichen Veränderung des heutigen Modalsplits (vgl. Kap. 4.7.1) auszugehen.

Die bestehenden Bauten und Anlagen von PSI, BZL und Zwilag sind vollständig erschlossen (vgl. Fig. 5‑6) mit Werkleitungen für:

Trinkwasser

Abwasser (Trennkanalisation für Meteor- und Schmutzabwasser)

Strom

Daten / Telefon

Fernwärme (REFUNA AG)

Künftige 5 bar Gasleitung (REFUNA AG; Ausführungsprojekt)

Die bestehende Infrastruktur kann für die BEVA und die weiteren zu errichtenden Anlagen und Bauten innerhalb des Projektperimeters genutzt werden, ohne dass zum heutigen Stand wesentliche Ausbauten nötig wären. Notwendige Infrastrukturanpassungen werden für das Baugesuch projektiert, für die Umweltbewertung im UVB 2. Stufe ausgewiesen und in Abstimmung mit den jeweiligen Werken resp. Bewilligungsbehörden umgesetzt.