Inventarisierte Schutzgebiete

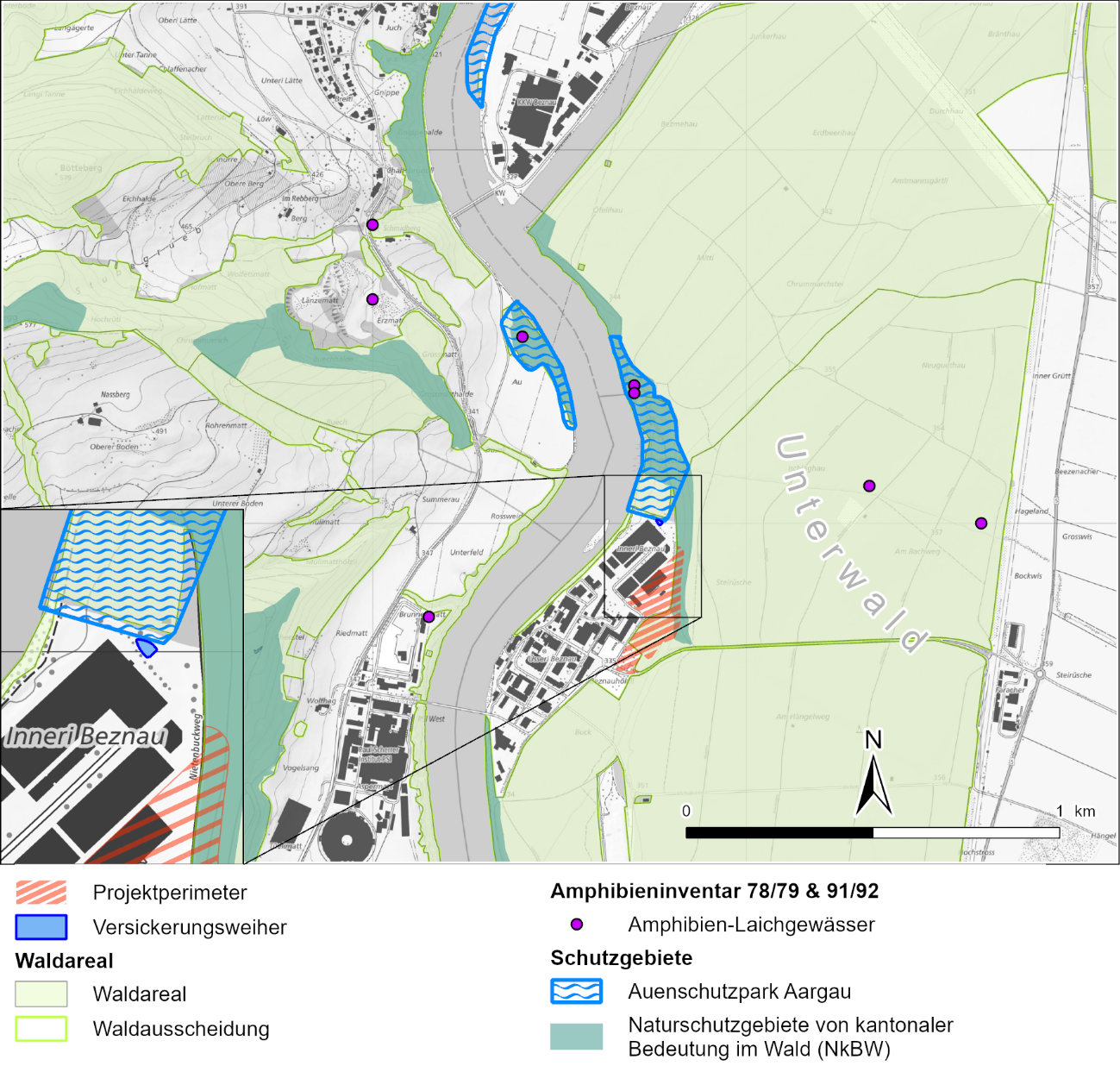

Das NkBW (Richtplan L 4.1, vgl. Fig. 5‑11) befindet sich östlich des Projektperimeters und wird randlich durch den Anlagenperimeter (rund 300 m2) sowie durch den Eingliederungssaum (ca. 0.5 ha) tangiert (vgl. Tab. 4‑1). Nördlich des Projektperimeters befindet sich zudem ein Teil des «Auenschutzparks Aargau» (Schutzgebiet von kantonaler Bedeutung, Richtplan L 2.2, vgl. Fig. 5‑11).

Fig. 5‑11:Projektperimeter mit NkBW, Auenschutzpark Aargau und Amphibien-Laichgewässer der Amphibieninventare 78/79 und 91/92 sowie den rechtlich geltenden (statischen) Waldgrenzen (AGIS 2024)

Wildtierkorridore und Vernetzung

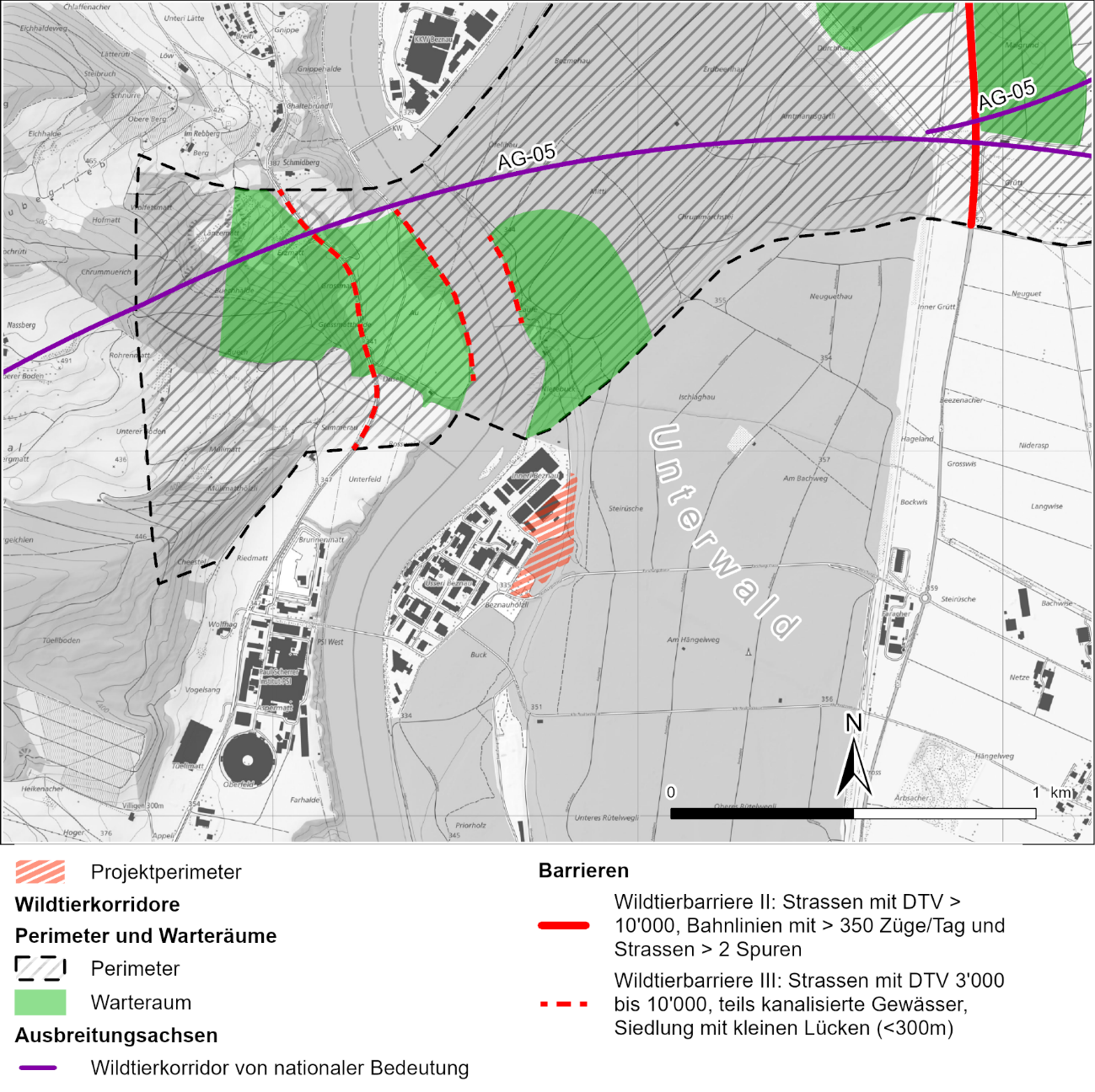

Nördlich des Projektperimeters verläuft der überregionale Wildtierkorridor AG-05 Böttstein-Villigen von Nordosten nach Südwesten (vgl. Fig. 5‑12). Der Projektperimeter führt entlang der Waldränder des sog. «Unterwalds», welche als wichtige Vernetzungsachsen zum Auenschutzpark und als Übergangslebensräume dienen. Östlich schliesst der Projektperimeter über weite Strecken an das eingezäunte Zwilag-Areal an. Im Rahmen der Neukonzessionierung des Hydraulischen Kraftwerks Beznau wird in Zusammenarbeit mit dem Kanton Aargau eine ökologische Aufwertung des Wildtierkorridors AG-05 im Bereich des orographisch linken Aareufers umgesetzt (Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Landschaft und Gewässer 2022).

Fig. 5‑12:Ausschnitt Wildtierkorridor (AGIS 2024)

Lebensräume

Im Rahmen der Feldaufnahmen am 27.04.2023, 05.06.2023, 08.06.2023, 17.07.2023 sowie am 21.07.2023 wurde die Vegetation inklusive Gefährdungsstatus (Rote Liste-Arten, RL) und geschützte Arten aufgenommen sowie die Lebensräume gemäss Delarze et al. (2015) bestimmt (Übersichtsplan und Artenliste in der Beilage A2). Östlich des Projektperimeters befindet sich ein ökologisch wertvoller Eichenwald mit nährstoffreichen Krautsäumen, welche zum NkBW gehören. Im Flaumeichenwald kommt die RL-Art Drüsige Bergminze vor, welche gemäss nationaler RL-Liste als potenziell gefährdet (NT) eingestuft wird. Die Art weist jedoch keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung auf. Auf dem Zwilag-Areal selbst sind fragmentierte, teilweise ruderale Grünflächen vorhanden. Es konnten dort weder RL-Arten (Gefässpflanzen) noch geschützte Arten festgestellt werden.

Die Bewertung der gefährdeten Arten der Schweiz (RL) wurde nach den Gefährdungskategorien der IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) vorgenommen (vgl. Tab. 5‑7).

Neben der «Nationalen Gefährdung» wird die «Nationale Priorität» einer Art bzw. Lebensraum bezüglich der (Art-)Erhaltung und -förderung beurteilt (Priorität 1: sehr hoch, 2: hoch, 3: mittel, 4: mässig). Die nationale Priorität ergibt sich aus der Gefährdung und der Höhe der internationalen Verantwortung, welche die Schweiz für die Art trägt (BAFU 2019).

Tab. 5‑7:Erläuterung des RL-Status (BAFU 2024d)

|

Rote Liste Status |

Beschreibung IUCN |

Beschreibung Schweiz |

|---|---|---|

|

RE |

regionally extinct |

In der Schweiz ausgestorben |

|

CR |

critically endangered |

Vom Aussterben bedroht |

|

EN |

endangered |

Stark gefährdet |

|

VU |

vulnerable |

Verletzlich |

|

NT |

near threatened |

Potenziell gefährdet |

|

LC |

least concern |

Nicht gefährdet |

|

DD |

data deficient |

Ungenügende Datengrundlage |

|

NE |

not evaluated |

Nicht beurteilt |

Bei den im Perimeter vorkommenden schützenswerten Lebensräumen gemäss NHV handelt es sich um magere Ruderalflächen, wertvolle Waldstandorte sowie Lebensräume für Reptilien und Amphibien (vgl. Tab. 5‑8). In der Beilage A3 resp. A4 ist eine Lebensraumkarte inklusive Artenliste aufgeführt.

In der nachfolgenden Tab. 5‑8 sind die im und um den Projektperimeter vorkommenden Lebensräume und ihr Schutzstatus aufgeführt:

Tab. 5‑8:Lebensräume im und um den Projektperimeter nach Delarze et al. (2015)

|

Lebensraumtyp |

Talfettwiese (Typische Fromentalwiese) (Arrhenatherion typicum, InfoFlora Nr. 4.5.1.2) |

Talfettwiese (Trockene Fromentalwiese) (Arrhenatherion salvietosum, InfoFlora Nr. 4.5.1.3) |

Mesophile Ruderalflur (Dauco-Melilotion, InfoFlora Nr. 7.1.6) |

|---|---|---|---|

|

Beschreibung |

Typische Fromentalwiesen zwischen Parkflächen, am Waldrand sowie dem Zwilag-Areal, teilweise Einfluss des Waldrandes und der angrenzenden Ruderalflächen (Feldaufnahme Nr. 1.1). Typisch ist das Vorkommen von verschiedenen Gräsern wie Fromental, Knaulgras oder Wolliges Honiggras sowie diverser Fettzeiger wie Wiesen-Sauerampfer, Spitzwegerich oder Rotklee. Typische Talfettwiesen bzw. Fromentalwiesen sind nicht im Anhang der NHV aufgeführt, werden jedoch in der RL der gefährdeten Lebensräume mit Status «VU» aufgeführt und sind daher als ersatzpflichtig einzustufen. |

Eher magere, trockene Fromentalwiese auf Industrieareal mit vielen Blütenarten, teilweise Einfluss der angrenzenden Ruderalflächen (Feldaufnahme Nr. 1.2). Trockene Talfettwiesen bzw. Fromentalwiesen sind nicht im Anhang der NHV aufgeführt, werden jedoch in der RL der gefährdeten Lebensräume mit Status «VU» geführt und sind daher als ersatzpflichtig einzustufen. |

Ruderalfläche auf Industrieareal mit Einfluss der angrenzenden Fettwiesenflächen und des Waldrandes; typische, häufige Arten; Pionierflächen und stärker bewachsene Bereiche zu den Rändern hin (Aufnahme Nr. 6.1). Mesophile Ruderalfluren sind nicht im Anhang der NHV aufgeführt, werden jedoch in der RL der gefährdeten Lebensräume als verletzlich «VU» geführt und sind daher als ersatzpflichtig einzustufen. |

|

Gefährdung gemäss RL |

VU |

VU |

VU |

|

Vorkommen Gefährdete Arten (RL) |

Nein |

Nein |

Nein |

|

Vorkommen Arten von Nationaler Priorität |

Nein |

Nein |

Nein |

|

Vorkommen geschützter Arten CH |

Ja (vgl. Fauna Amphibienvorkommen) |

Ja (vgl. Fauna Amphibienvorkommen) |

Nein |

|

Vorkommen geschützter Arten Kt. AG |

Nein |

Nein |

Nein |

|

Schutzstatus Lebensraum gemäss NHG/NHV |

Ja (gemäss Art. 18 NHG und Art.14 NHV) |

Ja (gemäss Art. 18 NHG und Art.14 NHV) |

Ja (gemäss Art. 18 NHG und Art.14 NHV) |

|

Ersatzpflicht |

Ja |

Ja |

Ja |

|

Lebensraumtyp |

Nährstoffreicher Krautsaum (Aegopodion+Alliarion, InfoFlora Nr. 5.1.5) |

Flaumeichenwald (Quercion pubescenti-petraeae, InfoFlora Nr. 6.3.4) |

Ahorn-Schluchtwald (Lunario-Acerion, InfoFlora Nr. 6.3.1) |

|---|---|---|---|

|

Beschreibung |

Krautsaum mit Einfluss vom angrenzenden Wald (Waldarten) und Fettwiesenarten; nährstoffreich (Feldaufnahme Nr. 7). |

Typischer Wald des Mittellandes mit vielen alten Eichen und einigen Föhren an steiler Böschung, wenig Unterwuchs, mit alten Baumbeständen (v.a. Eichen); Eichen dominant, Föhre häufig (Feldaufnahme Nr. 8.3) |

Wald des Mittellandes mit viel Ahorn und Eschen und weiteren typischen Arten, teilweise mit alten Baumbeständen, z.T. Nadelgehölze (Feldaufnahme Nr. 8.2). Der Lebensraum hat zahlreiche Einflüsse eines Waldmeister-Buchenwaldes und weist deshalb auch nicht das typische Gesamtbild eines Ahorn-Schluchtwaldes aus. Da Buchen im Bestand aber nur vereinzelt vorkommen und Ahorn sowie Eschen die dominierenden Baumarten sind, wurde diese Klassierung vorgenommen. Der Lebensraum ist möglicherweise ein Überbleibsel einer früheren Hanginstabilität (Flurname: Steirütsche). |

|

Gefährdung gemäss RL |

LC |

LC |

LC |

|

Vorkommen Gefährdete Arten (RL) |

Bergminze (Calamintha nepeta) |

Nein |

Nein |

|

Vorkommen Arten von Nationaler Priorität |

Nein |

Nein |

Nein |

|

Vorkommen geschützter Arten CH |

Ja (vgl. Fauna Reptilienvorkommen) |

Ja (vgl. Fauna Reptilienvorkommen) |

Nein |

|

Vorkommen geschützter Arten Kt. AG |

Nein |

Nein |

Nein |

|

Schutzstatus Lebensraum gemäss NHG/NHV |

Ja (gemäss Anh. 1 NHV) |

Ja (gemäss Anh. 1 NHV) |

Ja (gemäss Anh. 1 NHV) |

|

Ersatzpflicht |

Ja |

Ja (zusätzlich Rodungsersatz gemäss WaG) |

Ja (zusätzlich Rodungsersatz gemäss WaG) |

Amphibien

Rund um den Projektperimeter sind keine Schutzgebiete des Bundesinventars der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung ausgewiesen (swisstopo 2024). Gemäss Geoportal des Kantons Aargau liegt das nächstgelegene Laichgewässer für Amphibien im Auenschutzpark Aargau ca. 400 m nördlich des Projektperimeters (vgl. Fig. 5‑11). Nördlich der Zwilag, rund 80 m nördlich des Projektperimeters, befindet sich jedoch ein Weiher, welcher der Versickerung von Dachwasser der bestehenden Zwilag-Gebäude dient (vgl. Kap. 5.7.4 und Fig. 5‑11).

Um die aktuell vorkommenden Amphibienarten und Laichgewässer eruieren zu können, wurden zwischen März und Juni 2023 der Weiher, das Aareufer und deren Umgebung auf die Anwesenheit von Amphiben untersucht. Während sechs Begehungen wurden diese auf Sicht, Rufaktivität und Laichvorkommen nach Amphibien abgesucht. Davon wurden vier Begehungen nach der Dämmerung und bei Nacht durchgeführt. An zwei weiteren Begehungen wurden die Gewässer tagsüber auf vorhandenen Laich und die Umgebung auf potenzielle Lebensräume für Amphibien untersucht. Die Begehungen in der Nacht wurden bei > 6°C (März – April) und bei > 10°C (Mai – Juni), feuchter oder regnerischer Witterung und nur leichtem Wind durchgeführt. Während den Begehungen tagsüber herrschten trockene und sonnige Bedingungen.

Die vorgefundenen Arten sind in nachfolgender Tab. 5‑9 und in der Beilage A3 aufgeführt:

Tab. 5‑9:Auflistung der angetroffenen Amphibienarten mit RL-Status und Populationsgrösse

|

Artname (Deutsch) |

Artname (Latein) |

RL Status |

Populationsgrösse |

Priorität |

|---|---|---|---|---|

|

Erdkröte |

Bufo bufo |

VU |

Mittel |

4 |

|

Feuersalamander |

Salamandra salamandra |

VU |

Klein |

4 |

|

Fadenmolch |

Lissotriton helveticus |

VU |

Mittel |

4 |

|

Wasserfrosch-Komplex |

Pelophylax sp. |

NT |

Mittel |

- |

|

Bergmolch |

Triturus alpestris |

LC |

Gross |

- |

|

Grasfrosch |

Rana temporaria |

LC |

Klein |

- |

|

Seefrosch |

Pelophylax ridibundus |

NE |

Mittel |

- |

Neben den aufgenommenen adulten Tieren wurde auch Laich im Weiher nördlich der Zwilag gefunden. Das Gewässer dient somit der Fortpflanzung von Amphibien und ist daher als Laichgewässer anzusehen. Das Aareufer und die Wiesen und Wälder in der näheren Umgebung des Weihers sind als Landlebensraum für Amphibien anzusehen. Alle erwähnten Lebensräume für Amphibien sind gemäss Art. 14 NHV geschützt. Bei Eingriffen in diese Biotope sind Schutz-, Wiederherstellungs- oder Ersatzmassnahmen nötig.

Die Populationsgrösse wurde mittels Vollzugshilfe Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung und der Populationsgrössentabelle Amphibien der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (Karch) festgelegt (BUWAL 2002b, Karch 2019). Zwischen den Laichplätzen, den Landlebensräumen und Überwinterungsplätzen in der Umgebung bestehen intensive Beziehungen, die Korridore sind daher als schützenswert zu erachten und müssen erhalten werden.

In der Liste der national prioritären Arten der Schweiz weisen die Erdkröte, der Fadenmolch und der Feuersalamander eine mässige Priorität 4 und eine geringe Verantwortung der Stufe 1 auf. Es handelt sich gemäss dem nationalen Gefährdungsgrad um gefährdete bzw. verletzliche Arten (RL: VU). Der Grasfrosch, Bergmolch, Seefrosch und Wasserfrosch-Komplex sind keine gefährdeten RL-Arten und nicht in der Liste der national prioritären Arten aufgeführt.

Reptilien

Für die Aufnahme der vorhandenen Reptilienarten im und rund um den Projektperimeter wurden über die Monate Mai, Juni und September 2023 insgesamt drei Begehungen frühmorgens sowie bei warmen und sonnigen Bedingungen durchgeführt. Zudem wurden an geeigneten Plätzen Bitumenwellbleche ausgelegt, welche den Reptilien als Unterschlupf oder Sonnenplatz dienen, wodurch diese einfacher erfasst und beobachtet werden können.

Ausserhalb des Sicherungsareals der Zwilag konnten Vorkommen der Mauereidechse und Zauneidechse kartiert werden. Sichtungen gab es hauptsächlich am Waldrand entlang des Nietenbuckwegs und auf Wiesenflächen mit Gehölzen nördlich des Areals. Auf dem Zwilag-Areal selbst konnte nur die Mauereidechse nachgewiesen werden.

Die im Untersuchungsperimeter gefundenen Arten sind in Tab. 5‑10 sowie in der Beilage A4 aufgeführt:

Tab. 5‑10:Auflistung der angetroffenen Reptilienarten inkl. RL-Status und Priorität

|

Artname (Deutsch) |

Artname (Latein) |

RL Status |

Priorität |

|---|---|---|---|

|

Zauneidechse |

Lacerta agilis |

VU |

4 |

|

Mauereidechse |

Podarcis muralis |

LC |

- |

Der Waldrand sowie der Wald entlang des Nietenbuckwegs und die Flächen nördlich der Zwilag gelten somit als Reptilienlebensräume, wodurch diese gemäss Art. 14 und Art. 20 Abs. 2 Anhang 3 NHV geschützt und bei einer Beanspruchung ersatzpflichtig sind. Bei Eingriffen in diese Biotope sind Schutz-, Wiederherstellungs- oder Ersatzmassnahmen nötig.

In der Liste der national prioritären Arten der Schweiz weist die Zauneidechse eine mässige Priorität 4 und eine geringe Verantwortung der Stufe 1 auf. Bei der Zauneichechse handelt es sich um eine gefährdete Art welche gemäss RL als verletzlich eingestuft ist. Die Mauereidechse ist in der Liste der national prioritären Arten nicht aufgeführt.

Tagfalter

Anlässlich der Begehungen im Untersuchungsperimeter wurden 9 Tagfalterarten festgestellt (vgl. Tab. 5‑11 und Beilage A6). Die Abundanz und Diversität an Tagfaltern war eher unterdurchschnittlich, was auf das eher geringe Angebot an Raupenfutter- und Nektarpflanzen zurückzuführen ist.

Am häufigsten festgestellt wurden für Fromentalwiesen typische Arten wie Grosses Ochsenauge und Hauhechelbläuling. Vereinzelt wurden auch Arten festgestellt, die gerne auf wenig befahrenen Flurwegen und an deren Rändern vorkommen (Mauerfuchs, Dunkler Dickkopffalter) sowie Arten des Ackerlandes (Kleiner Kohlweissling, Senfweissling). Der Kurzschwänzige Bläuling wurde als potenziell gefährdete Art der RL in der trockenen Fromentalwiese (Transsekt T1) festgestellt (vgl. Tab. 5‑11 und Beilage A6). Alle weiteren erwähnten und gefundenen Arten sind gemäss RL als nicht gefährdet (LC) eingestuft.

Tab. 5‑11:Auflistung der angetroffenen Tagfalterarten inkl. RL-Status

|

Artname (Deutsch) |

Artname (Latein) |

RL Status |

Anzahl Nachweise |

|---|---|---|---|

|

Kurzschwänziger Bläuling |

Cupido argiades |

NT |

Wenige (2 – 4) |

|

Grosses Ochsenauge |

Maniola jurtina |

LC |

Häufig (>10) |

|

Hauhechelbläuling |

Polyommatus icarus |

LC |

Wenige (2 – 4) |

|

Mauerfuchs |

Lasiommata megera |

LC |

Wenige (2 – 4) |

|

Dunkler Dickkopffalter |

Erynnis tages |

LC |

1 |

|

Kleiner Kohlweissling |

Pieris rapae |

LC |

Wenige (2 – 4) |

|

Senfweissling |

Leptidea sinapis |

LC |

Wenige (2 – 4) |

|

C-Falter |

Polygonia c-album |

LC |

1 |

|

Himmelblauer Bläuling |

Lysandra bellargus |

LC |

1 |

Mit dem Rotklee wurde im Untersuchungsgebiet eine typische Raupenfutterpflanze des Kurzschwänzigen Bläulings festgestellt, womit eine Fortpflanzung dort möglich ist.

Heuschrecken

Anlässlich der Begehungen wurden 9 Heuschreckenarten festgestellt (vgl. Tab. 5‑12 und Artenliste in der Beilage A6). Die Artenzahl an Heuschrecken war angesichts der festgestellten Lebensraumtypen durchschnittlich. Die Abundanz war jedoch aufgrund der starken Verbreitung von anspruchslosen Arten wie Gemeiner Grashüpfer, Nachtigall-Grashüpfer und Brauner Grashüpfer stellenweise hoch. Die Westliche Beissschrecke wurde als potenziell gefährdete RL-Art (NT) in der trockenen Fromentalwiese (Transsekt T1, vgl. Beilage A6) festgestellt. Alle weiteren erwähnten und gefundenen Arten sind gemäss RL als nicht gefährdet (LC) eingestuft.

Tab. 5‑12:Auflistung der angetroffenen Heuschreckenarten inkl. RL-Status

|

Artname (Deutsch) |

Artname (Latein) |

RL Status |

Anzahl Nachweise |

|---|---|---|---|

|

Westliche Beissschrecke |

Platycleis albopunctata |

NT |

1 (stridulierend) |

|

Brauner Grashüpfer |

Chorthippus brunneus |

LC |

häufig (>50) |

|

Gemeiner Grashüpfer |

Pseudochorthippus parallelus |

LC |

häufig (>50) |

|

Gewöhnliche Strauchschrecke |

Pholidoptera griseoaptera |

LC |

3 (Sichtung) |

|

Grünes Heupferd |

Tettigonia viridissima |

LC |

wenige (2 – 3) |

|

Nachtigall-Grashüpfer |

Chorthippus biguttulus |

LC |

häufig (>50) |

|

Rote Keulenschrecke |

Gomphocerippus rufus |

LC |

wenige (10-25) |

|

Waldgrille |

Nemobius sylvestris |

LC |

wenige (10-25) |

|

Wiesengrashüpfer |

Chorthippus dorsatus |

LC |

1 (stridulierend) |

Die Westliche Beissschrecke bevorzugt klimatisch begünstigte, südlich bis südwestliche Trockenwiesen. Sie konnte sich aufgrund der Klimaveränderung in den vergangenen Jahren ausbreiten (Pfeifer 2012, Löffler et al. 2019) und es ist zu erwarten, dass sich dieser Trend zukünftig fortsetzen wird.

Die eher magere, trockene Fromentalwiese nordwestlich des Zwilag-Areals ist aufgrund des Schnittzeitpunkts sowie der Exposition als Lebensraum für die Westliche Beissschrecke geeignet.

Libellen

Anlässlich der Begehungen wurden 12 Libellenarten festgestellt (vgl. Tab. 5‑13 und Beilage A6). Die Libellenaufnahmen wurden koordiniert mit den Tagfalter- und Heuschreckenaufnahmen durchgeführt. Nordwestlich des Zwilag-Areals erfasste Libellen sind in den Artenlisten des Transekts 1 (T1), die nordöstlich des Zwilag-Areals nachgewiesenen Arten beim Transekt 2 (T2) aufgeführt. Entlang des Waldrands östlich des Zwilag-Areals waren gemäss dem Untersuchungskonzept keine Libellenaufnahmen vorgesehen. Die im Rahmen der Tagfalter- und Heuschreckenaufnahmen gesichteten Libellen wurden jedoch ebenfalls notiert und sind in der Artenliste unter dem Transekt 3 (T3) aufgeführt.

Tab. 5‑13:Auflistung der festgestellten Libellen inkl. RL-Status

|

Artname (Deutsch) |

Artname (Latein) |

RL Status |

Anzahl Nachweise |

|---|---|---|---|

|

Becher-Azurjungfer |

Enallagma cyathigerum |

LC |

5 |

|

Blaue Federlibelle |

Platycnemis pennipes |

LC |

häufig (>20) |

|

Blaugrüne Mosaikjungfer |

Aeshna cyanea |

LC |

2 |

|

Frühe Adonislibelle |

Pyrrhosoma nymphula |

LC |

wenige (5 – 10) |

|

Gebänderte Prachtlibelle |

Calopteryx splendens splendens |

LC |

häufig (>20) |

|

Grosse Königslibelle |

Anax imperator |

LC |

wenige (2 – 3) |

|

Grosse Pechlibelle |

Ischnura elegans |

LC |

häufig (>20) |

|

Grosser Blaupfeil |

Orthetrum cancellatum |

LC |

1 |

|

Hufeisen-Azurjungfer |

Coenagrion puella |

LC |

häufig (>20) |

|

Kleines Granatauge |

Erythromma viridulum |

LC |

häufig (11 – 25) |

|

Vierfleck |

Libellula quadrimaculata |

LC |

wenige (5 – 10) |

Als Fortpflanzungsgewässer dient für die meisten der nachgewiesenen Libellenarten der Versickerungsweiher nordöstlich der Zwilag ausserhalb des Projektperimeters. Mit der Gebänderten Prachtlibelle wurde aber auch eine typische Art von grösseren Fliessgewässern nachgewiesen, welche sich vermutlich im Gewässerraum der angrenzenden Aare fortpflanzt. Libellen sind während ihrer Reifephase sehr mobil und halten sich gerne auch weit abseits der Fortpflanzungsgewässer auf.

Xylobionte Käfer

Für den UVB 1. Stufe wurde eine Ersteinschätzung der Waldlebensräume östlich des Projektperimeters durchgeführt und bzgl. der Eignung als Habitat für xylobionte Käfer beurteilt. Zudem wurde der Totholzanteil untersucht und dokumentiert (Frei 2024 und Beilage A7).

Der Flaumeichenwald (vgl. Kap 5.14 und Beilage A2) im nordöstlichsten Teil des Projektperimeters (Teilfläche 1) mit westlicher Exposition befindet sich im Eingliederungssaum und wurde erst kürzlich durch die Eigentümerin (Forstbetrieb Gemeinde Würenlingen) aufgelichtet. Diese Fläche weist liegendes und stehendes Totholz und besonnte Flächen auf. Die untersuchte Teilfläche 2 befindet sich südlich der Biegung des Nietenbuckwegs (Anlagenperimeter) und ist als Ahorn-Schluchtwald klassifiziert (vgl. Kap 5.14 und Beilage A2). Die Baumbestände in diesem Bereich sind dicht, wodurch wenig Licht hindurchdringt. Entsprechend ist das Totholzangebot gering. Teilfläche 3 befindet sich grösstenteils im Bereich des PSI-Parkplatzes südöstlich der Zwilag (temporäre Installationsfläche). Dort stehen junge Bäume dicht an dicht, wodurch kein Licht in den Bestand gelangt. Zudem ist das Totholzangebot gering.

Bezüglich der Habitateignung und des potenziellen Vorkommens von seltenen und geschützten xylobionten Käferarten können aus den Untersuchungen folgende Schlüsse gezogen werden:

-

Teilfläche1: Grosser Relevanz für xylobionte Käfer aufgrund des lichten Walds und der Exposition (wärmebegünstigte Lage). Vorkommen von seltenen xylobionten und thermophilen Käferarten ist zu erwarten.

-

Teilfläche 2: Die grossen Eichen dienen den xylobionten Käfern als Habitatstrukturen, wodurch auch in diesem Bereich diverse Arten zu erwarten sind.

-

Teilfläche3: Zu dunkel und der Baumbestand zu jung und dicht, um für seltene xylobionte Käfer interessant zu sein. Vorkommen von seltenen xylobionten und thermophilen Käferarten unwahrscheinlich.

Daher werden für den UVB 2. Stufe auf Teilflächen 1 und 2 Aufnahmen von xylobionten Käfern vorgesehen.

Wildbienen

Im und um den Projektperimeter wurde weiter eine Ersteinschätzung der Lebensräume durchgeführt und bzgl. ihrer Eignung als Habitat für Wildbienen untersucht und dokumentiert (Sedivy 2024 und Beilage A8).

Der Flaumeichenwald östlich des Zwilag-Areals und im nordöstlichen Teil des Projektperimeters (Eingliederungssaum und teils Anlagenperimeter) verfügt heute über Totholz, leere Schneckenhäuschen sowie markhaltige Stängel und bietet daher wertvolle Nisthabitate sowie weitere Nahrungsquellen (wie z.B. die Brombeere).

Die ruderalen Grünflächen und Rabatten auf dem Zwilag-Areal sowie im Bereich des Anlagenperimeters und auch der temporären Installationsfläche bieten ein wichtiges Angebot an Blütenpflanzen (z.B. Rispen-Flockenblume, Gewöhnlicher Natternkopf, Gewöhnlicher Hornklee) als Nahrungsquelle für Wildbienen.

Daher werden für den UVB 2. Stufe auf den genannten Flächen Aufnahmen von Wildbienenarten vorgesehen.

Mollusken

Im und um den Projektperimeter wurde zudem eine Ersteinschätzung der Lebensräume durchgeführt und bzgl. ihrer Eignung als Habitat für gefährdete Molluskenarten untersucht und dokumentiert (Müller 2024 und Beilage A9). Die Einschätzung erfolgte aufgrund der Lebensraumkartierungen (vgl. Tab. 5‑8), den Gegebenheiten vor Ort und der Karte der Pflanzengesellschaften im Wald des Kantons Aargau (AGIS 2024). Die Waldflächen östlich der Zwilag und des Projektperimeters (d.h. der Eingliederungssaum sowie der heute bewaldete Teil des Anlagenperimeters) eignen sich aufgrund der angetroffenen Verhältnisse als Lebensraum für gefährdete Molluskenarten (vgl. Beilage A9). In den restlichen Bereichen und ausserhalb von Waldflächen sind keine solchen Arten zu erwarten.

Aufgrund dieser Ergebnisse sind für den UVB 2. Stufe auf den bewaldeten Flächen des Projektperimeters Aufnahmen von gefährdeten Molluskenarten vorgesehen.

Fledermäuse

Aufgrund der vorhandenen Lebensräume Wald, Waldrand und offenes Feld sind sowohl das passende Nahrungsangebot als auch notwendige Ruhe- und Fortpflanzungsstätten vorhanden, weshalb davon ausgegangen wird, dass sich verschiedene Fledermausarten in der Nähe oder innerhalb des Projektperimeters aufhalten.

Für den UVB 2. Stufe werden daher Feldaufnahmen für Fledermäuse vorgesehen.