5. Grundzüge des integralen Überwachungskonzepts (NTB 24-07)

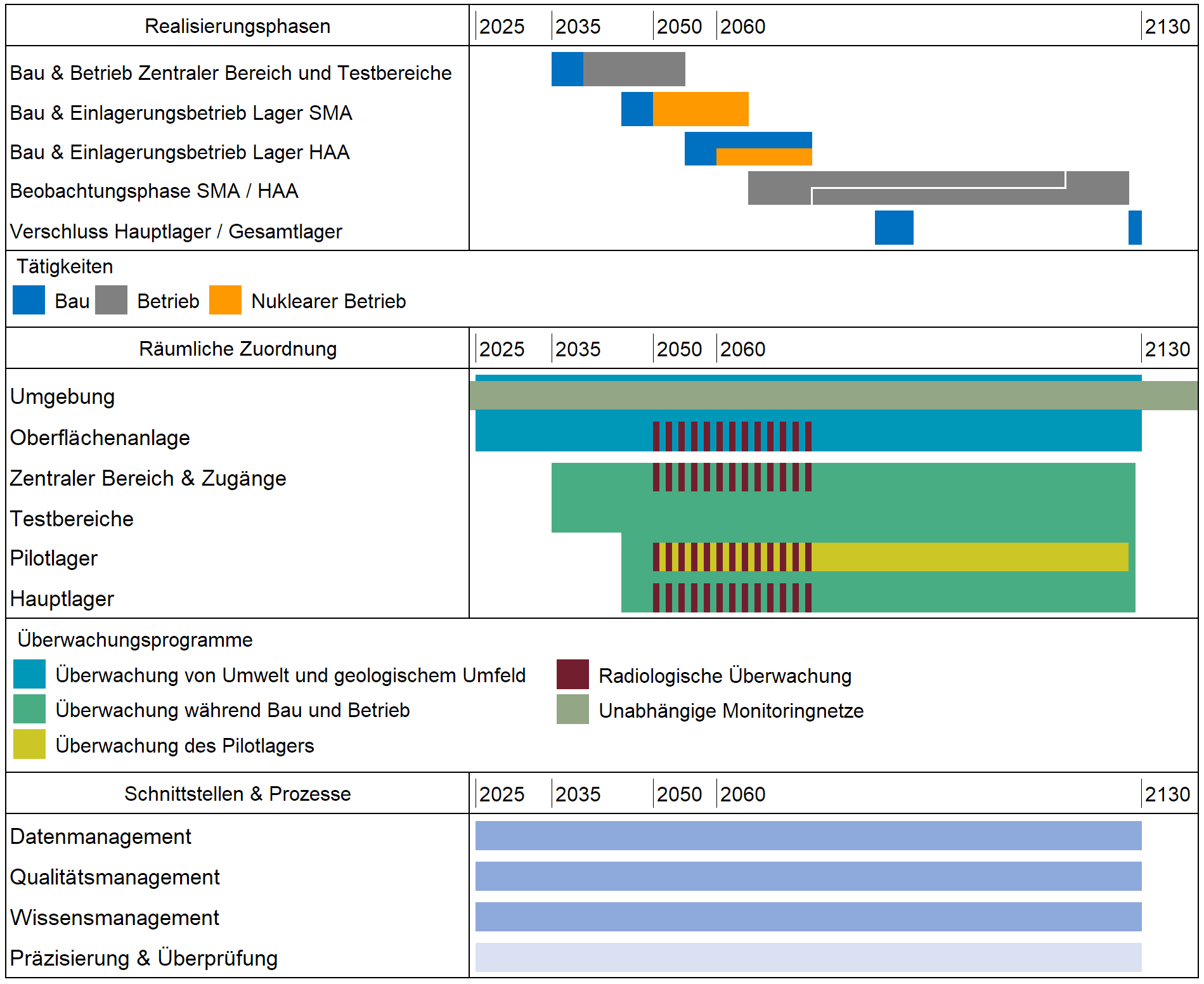

Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Überwachungsaspekten ist im integralen Überwachungsprogramm, resp. im Überwachungskonzept aufzuzeigen (Kap. 6.1 Bst. c ENSI-G03). Das integrale Überwachungskonzept vereint verschiedene Überwachungsmassnahmen, die im Zuge der Realisierung des Tiefenlagers mit der Zielsetzung gemäss Kapitel 3 durchgeführt werden. Es ist in verschiedene Überwachungsprogramme gegliedert (Kapitel 5.1) und wird durch administrative Massnahmen bzw. Prozesse begleitet und gelenkt. Die verschiedenen Komponenten des integralen Überwachungskonzepts sowie die zeitliche Einordnung in den Realisierungsplan, wie sie in Fig. 5‑1 dargestellt sind, werden im folgenden Kapitel eingeführt und erläutert.

Fig. 5‑1:Realisierungsphasen des geologischen Tiefenlagers in Anlehnung an Nagra (2021a) mit einer räumlich-zeitlichen Zuordnung der Aktivitäten der einzelnen Überwachungsprogramme, sowie die zeitliche Zuordnung administrativer Prozesse, welche das integrale Überwachungsprogramm begleiten und lenken

Das integrale Überwachungsprogramm hat mindestens die Überwachung des geologischen Umfelds, die radiologische Umweltüberwachung, die radiologische Überwachung während der Betriebsphase, die Überwachung im Pilotlager sowie die messtechnische Überwachung während Bau und Betrieb zu umfassen (Kap. 6.1 Bst. b ENSI-G03 ).

Im integralen Überwachungskonzept wird die Überwachung in vier Überwachungsprogramme gegliedert. Diese Gliederung entspricht grob sowohl den Themen der Überwachung gemäss Kap. 6.1 Bst. b ENSI-G03 als auch der räumlichen Zuordnung der Überwachungsmassnahmen, die in den jeweiligen Überwachungsprogrammen primär verfolgt werden (Tab. 5‑1). Eine beispielhafte Umsetzung der einzelnen Überwachungsprogramme wird in Kapitel 6 beschrieben.

Darüber hinaus unterhalten auch verschiedene lokale, kantonale und nationale Institutionen unabhängige Messnetze, die einen gewissen Beitrag zur Überwachung des gTL leisten. Diese werden unter «Unabhängige Monitoringnetze» zusammengefasst und in Kapitel 5.1.3 beschrieben.

Tab. 5‑1:Gliederung der Überwachungsprogramme nach primären Zielen und der räumlichen Zuordnung der Überwachungsmassnahmen

|

Überwachungsprogramm |

Primäres Ziel |

Räumliche Zuordnung |

|---|---|---|

|

Überwachung von Umwelt und geologischem Umfeld Kapitel 6.1 |

Überwachung der Einflüsse des gTL auf die Umwelt gemäss Kap. 6.1 Bst. b ENSI-G03 |

Die Überwachung erfolgt von Übertage |

|

Überwachung während Bau und Betrieb Kapitel 6.2 |

Überwachung der Bau- und Betriebssicherheit gemäss Kap. 6.1 Bst. b ENSI-G03 |

Die Überwachung erfolgt in den jeweiligen untertägigen Bauwerken |

|

Radiologische Überwachung Kapitel 6.3 |

Radiologische Überwachung während der Betriebsphase gemäss Kap. 6.1 Bst. b ENSI-G03 |

Die Überwachung erfolgt in den Anlagenteilen mit nuklearem Betrieb |

|

Überwachung des Pilotlagers Kapitel 6.4 |

Überwachung des Mehrfachbarrierensystem im Pilotlager gemäss Art. 66 KEV |

Die Überwachung erfolgt im Pilotlager bzw. in damit assoziierten Strukturen |

Es ist offensichtlich, dass verschiedene Messungen, die einem Überwachungsprogramm zugeordnet sind, auch zur Erreichung der Ziele anderer Überwachungsprogramme herangezogen werden können. So sind z.B. Multipackersysteme in Bohrungen zur Langzeitbeobachtung der Formationsdrücke und Formationstemperaturen der Überwachung von Umwelt und geologischem Umfeld zugeordnet, da der Zugang zur Messeinrichtung von der Oberfläche erfolgt. Die Daten dieser Systeme dienen aber auch zur ergänzenden Charakterisierung der hydrogeologischen Bedingungen und die Systeme könnten für die Bestätigung des Sicherheitsnachweises eingesetzt werden. Sie können also zur Erreichung der Ziele mehrerer Überwachungsprogramme verwendet werden. Es ist daher notwendig, die einzelnen Überwachungsprogramme aufeinander abzustimmen und pragmatische Schnittstellen und Standards zu definieren, die eine flexible Nutzung der Daten erlauben; siehe dazu Kap. 5.4.

Die Überwachung des geologischen Tiefenlagers muss spätestens mit der Rahmenbewilligung aufgenommen und solange fortgeführt werden, bis das geologische Tiefenlager nicht mehr der Kernenergiegesetzgebung untersteht (Kap. 6.1 Bst. e ENSI-G03). Im Folgenden werden die wesentlichen Aktivitäten im Rahmen des integralen Überwachungskonzepts in den einzelnen Realisierungsphasen (vgl. Fig. 5‑1) beschrieben.

Aktivitäten bis zur Rahmenbewilligung und Baubewilligung geologisches Tiefenlager

Verschiedene Aktivitäten im Rahmen der Überwachung von Umwelt und geologischem Umfeld laufen bereits (Kap. 6.1). Eine Intensivierung der Überwachung von Umwelt und geologischem Umfeld erfolgt vor Beginn der baulichen Aktivitäten zur weiteren Erfassung von Nullmessungen. Die Überwachung von Umwelt und geologischem Umfeld wird bis zur Entlassung aus der Kernenergiegesetzgebung fortgeführt. Der Umfang kann dabei nach Bedarf der jeweiligen Realisierungsphase angepasst werden.

Aktivitäten für Bau & Betrieb Zentraler Bereich und Testbereiche

Mit Beginn baulicher Aktivitäten, bzw. unmittelbar vorher, erfolgt die Aufnahme der Überwachung während Bau und Betrieb zur Erfassung von Nullmessungen. Die Überwachung von Bau und Betrieb wird dabei entsprechend dem Baufortschritt und dem Übergang vom Bau in den Betrieb der jeweiligen Strukturen und damit verbundener abweichenden Anforderungen angepasst.

Aktivitäten für Bau & Betrieb SMA- und HAA-Hauptlager

Mit Erhalt der Betriebsbewilligung für die Einlagerung beginnt die Überwachung des Pilotlagers. Ab der ersten Annahme der Abfälle bis zum Ende des nuklearen Betriebs ist nun auch die radiologische Überwachung aktiv. Die Überwachung während Bau und Betrieb wird fortgeführt.

Aktivitäten für Beobachtungsphase SMA und HAA

In der sogenannten Beobachtungsphase wird das geologische Tiefenlager vor dem Verschluss überwacht (Art. 3 Bst. a KEG). Dies geschieht durch die Überwachung des Pilotlagers. Während dieser Phase bleibt die Überwachung während Bau und Betrieb aktiv, um die Betriebssicherheit zu überwachen. Die Dauer der Beobachtungsphase wird mit dem aktualisierten Projekt für die Beobachtungsphase vorgeschlagen und vom UVEK angeordnet (Art. 68 KEV). Nach Beendigung der Beobachtungsphase wird der Verschluss angeordnet und die Überwachung des Pilotlagers endet.

Aktivitäten für Verschluss Hauptlager / Gesamtlager

Während der Verschlussarbeiten werden die Überwachungseinrichtungen der verbleibenden Überwachung während Bau und Betrieb entsprechend des Fortschritts bei den Verschlussarbeiten rückgebaut. Die Überwachung während Bau und Betrieb sowie die Überwachung von Umwelt und geologischem Umfeld enden mit der Feststellung des ordnungsgemässen Verschlusses des gTL oder (für die Überwachung von Umwelt und geologischem Umfeld) nach einer allfällig vom Bundesrat angeordneten befristeten Überwachung nach Art. 39 KEG.

Nach der Entlassung des gTL aus der Kernenergiegesetzgebung geht es an den Bund über. Es finden dann durch die Nagra keine weiteren Aktivitäten zur Überwachung statt.

Unabhängig von den Betreibern der Kernanlagen werden von verschiedenen kantonalen und nationalen Institutionen Mess- und Warnsysteme zur radiologischen Überwachung und zur Erfassung verschiedener Umweltparameter betrieben. Die Überwachung ist dabei zum Teil auf Standorte von Kernanlagen fokussiert oder findet zur allgemeinen radiologischen oder konventionellen Überwachung der Umwelt und des geologischen Umfelds statt.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist mit der radiologischen Überwachung der Umwelt beauftragt (Art. 191 StSV). Das von der Nationalen Alarmzentrale betriebene Netz für automatische Dosisleistungsalarmierung und -messung (NADAM) umfasst 76 über die ganze Schweiz verteilte Stationen, die in Zusammenarbeit mit MeteoSchweiz Ortsdosisleistung und Meteodaten übermitteln. Das ENSI betreibt das Messnetz für die automatische Dosisleistungsüberwachung in der Umgebung der Kernkraftwerke (MADUK). Gegenwärtig umfasst das MADUK 57 Stationen im Umkreis von jeweils fünf Kilometer um die Kernkraftwerke. Das BAG betreibt das URAnet zur automatischen radiologischen Überwachung der Luft sowie der Flusswässer in Aare und Rhein. Mit der URAnet aero Station in Bülach besteht bereits eine Nullmessung der Radioaktivität in der Luft in geringer Distanz zum gTL.

Das BAFU und die Kantone betreiben seit 2000 im Rahmen des Programms NAQUA ein flächendeckendes Netz von Quell- und Grundwassermessstellen in der Schweiz. Zusätzlich finden weitere Überwachungen des Grundwassers auf lokaler Ebene statt. So wird im Umfeld des gTL die Grundwasserqualität verschiedener Quellfassungen durch Messungen von Grundwasserspiegel, Temperatur, Mineralgehalt, Schadstoffen und Bakterien überwacht.

Die unabhängigen Monitoringnetze stellen eine wichtige Komponente der Überwachung von Kernanlagen und so auch des gTL bzw. der Oberflächenanlage dar. Sie ergänzen die Massnahmen, die im Rahmen der Überwachung von Umwelt und geologischem Umfeld vorgenommen werden und können diese unabhängig bestätigen. Dies kann einen wichtigen Beitrag zur Vertrauensbildung in den verschiedenen Anspruchsgruppen leisten.

Im Bereich der geodätischen und seismischen Überwachung arbeitet die Nagra mit den Betreibern der nationalen Messnetze (Bundesamt für Landestopografie swisstopo und Schweizerischer Erdbebendienst SED) zusammen und hat deren Netze regional mit eigenen Stationen verdichtet. Siehe dazu auch Kap. 5.9 sowie Kap. 6.1. Für diese Überwachungsthemen ist die Eingliederung in die grösseren nationalen Netze wichtig, da die Stationen der Nagra allein keine ausreichende regionale Abdeckung erreichen, um aussagekräftige Daten zu liefern. Die unter Beteiligung der Nagra betriebenen Messnetze werden nicht den unabhängigen Monitoringnetzen, sondern der Überwachung von Umwelt und geologischem Umfeld zugeordnet.

Im vorliegenden integralen Überwachungskonzept werden Überwachungsmassnahmen zusammengefasst, die im Zusammenhang mit der Betriebs- und Langzeitsicherheit des geologischen Tiefenlagers stehen und unter der Zielstellung gemäss Kapitel 3 erfolgen. Dies entspricht auch den Anforderungen gemäss Kap. 6.1 Bst. b ENSI-G03. Während Bau und Betrieb des gTL erfolgen weitere Überwachungsmassnahmen ausserhalb der Zielstellungen wie in Kapitel 3 beschrieben. Zur Abgrenzung des integralen Überwachungskonzepts von diesen, werden im Folgenden Themen eingeordnet, die nicht als Teil des integralen Überwachungskonzepts betrachtet werden. Die folgende Auflistung ist dabei nicht als vollständig zu betrachten.

Sicherung

Massnahmen, die zur Sicherung der Anlage gemäss Art. 9 KEV erforderlich sind, werden in Nagra (2025b) beschrieben.

Prozesssteuerung

Zur Steuerung verschiedener Prozesse respektive Anlagen (z.B. Lüftung) werden gewisse Überwachungsmassnahmen bzw. der Einsatz von verschiedener Messtechnik erforderlich sein. Diese werden der Prozesssteuerung zugeschrieben und sind nicht Teil des integralen Überwachungskonzepts.

Arbeitsschutz & Gesundheitsschutz

Spezifische Massnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz werden mit dem Baugesuch spezifiziert (Nagra 2024a) und sind nicht Teil des integralen Überwachungskonzepts.

Personeller Strahlenschutz

Ein personeller Strahlenschutz ist ab der ersten Annahme von Abfällen nötig und entsprechende Massnahmen werden rechtzeitig zur Erlangung der Betriebsbewilligung spezifiziert. Siehe dazu auch Nagra (2025a).

Nicht-radiologische Emissionen

Die Überwachung von nicht-radiologischen Emissionen (z.B. Lärm, Erschütterungen, Luftreinhaltung) wird in Einklang mit den nächsten Stufen der Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgen. Die Überwachung von nicht-radiologischen Emissionen ist nicht Teil des integralen Überwachungskonzepts.

Überwachung der Bauausführung

Die Überwachung der Bauausführung zur Qualitätssicherung wird mit dem Baugesuch beschrieben und ist nicht Teil des integralen Überwachungskonzepts.

Safeguards

Mittels Safeguards-Massnahmen ist sicherzustellen, dass kein deklariertes Kernmaterial entwendet wird. Die vorgesehenen Massnahmen sind im Sicherungsbericht dargestellt (Nagra 2025b) und fallen nicht unter das hier beschriebene integrale Überwachungskonzept.

Gemäss den Grundsätzen (Kapitel 4) und den Erfordernissen des Bewilligungsverfahrens nach KEG ist eine schrittweise Konkretisierung und später eine periodische Überprüfung des integralen Überwachungsprogramms notwendig um:

-

mögliche Änderungen am Projekt abbilden zu können,

-

technologische Fortschritte gemäss Art. 36 KEV zu berücksichtigen,

-

auf neue Erkenntnisse zur Tiefenlagerung zu reagieren, sowie

-

auf veränderte Randbedingungen von behördlicher, politischer oder auch gesellschaftlicher Seite zu reagieren.

Erst im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens und den damit verbundenen Festlegungen von Bauverfahren, Ausbau, etc. können relevante Messparameter und Messlokationen für die Überwachungsprogramme identifiziert werden. Aufbauend auf dem vorliegenden integralen Überwachungskonzept werden somit Konkretisierungen und Festlegungen zu Messparametern und Messlokationen später für die Bau-, Betriebs- und Beobachtungsphasen im Rahmen der Entwicklung der Überwachungsprogramme erfolgen. Zusammen ergeben diese dann das integrale Überwachungsprogramm gemäss Kap. 6.1 ENSI-G03. Durch eine schrittweise Weiterentwicklung des integralen Überwachungskonzepts entsprechend den Erfordernissen des Bewilligungsverfahrens nach KEG können Projektänderungen adäquat abgebildet werden.

Während des Betriebs und für spezifische Meilensteine der Realisierung wird das spätere integrale Überwachungsprogramm entsprechend Art. 42 KEV sowie Kap. 6.1 Bst. d ENSI-G03 periodischen Überprüfungen unterworfen und dabei allenfalls an geänderte Randbedingungen, technischen Fortschritt oder veränderte Bedingungen der Projektrealisierung angepasst.

Den einzelnen Überwachungsprogrammen werden verschiedene administrative Massnahmen zugeordnet, um nahtlose Schnittstellen zwischen den Überwachungsprogrammen und das Einhalten der Grundsätze zu gewährleisten.

Die Nagra verfügt über ein ISO 9001:2015 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem und führt alle Arbeiten gemäss den darin vorgegebenen hohen Qualitätsstandards durch. Die Qualitätssicherung, auch für das integrale Überwachungsprogramm, wird entsprechend der Richtlinie ENSI-G07 (ENSI 2023b) umgesetzt. Die relevanten Prozesse des Monitorings werden im Betriebshandbuch detailliert festgelegt und beschrieben.

Die Anforderungen an die Messtechnik, besonders untertage, sind hoch. Dies zeigt die umfangreiche Erfahrung, die in verschiedenen Untertagelaboren gesammelt wurde. Die Qualifizierung der Messsysteme und Sensorik für den Einsatz untertage sowie deren Kalibrierung muss entsprechend festgelegter Qualitätskriterien erfolgen.

Das Datenmanagement erfolgt durch die Nagra entsprechend dem etablierten Stand der Technik und wird mindestens bis zur Entlassung aus der Kernenergiegesetzgebung fortgeführt. Dabei wird sichergestellt, dass die gesammelten Daten für eine spätere Entscheidfindung zur Verfügung stehen und nutzbar bleiben.

Die Ergebnisse der Überwachung sind mit der periodischen Berichterstattung zu dokumentieren und dem ENSI einzureichen (Kap. 6.1 Bst. h ENSI-G03). Die Berichterstattung zu den erhobenen Überwachungsdaten orientiert sich an den Vorgaben in Art. 37 KEV und in Anhang 5 KEV. Für derzeit laufende Messungen der hydraulischen Langzeitbeobachtungssysteme in den Tiefbohrungen erfolgt die Berichterstattung durch die Nagra derzeit z.B. jahresweise (z.B. Hayer et al. 2022, Longridge et al. 2024).

Die Grundlagen für die Überwachung von geologischen Tiefenlagern wurden im Rahmen von internationalen Forschungsprojekten, u.a. auch mit Beteiligung der Nagra, gelegt. Darüber hinaus hat das intensive Forschungsprogramm der Nagra, welches in den Untertagelaboren Mont Terri und Grimsel sowie an anderen Standorten durchgeführt wurde, einen erheblichen Beitrag zum Systemverständnis geleistet. Für das Wissensmanagement ist die Fortführung eines Forschungs- und Entwicklungsprogramms ein wichtiges Werkzeug.

Die Beweissicherung ist eine freiwillige Massnahme der Bauherrin und dient der Aufnahme von Bestand und Zustand fremder Sachen (wie z.B. Grundstücke, Bauten, Verkehrswege, Leitungen, Grundwasservorkommen, Quellen), die im möglichen Einflussbereich der Arbeiten liegen.

Mittels einer umfassenden Beweissicherung soll vor Baubeginn der Ausgangszustand in der Umgebung des Tiefenlagersystems aufgenommen werden. Nullmessungen (Kapitel 5.7) sind in diesem Sinne als Teil der Beweissicherung zu betrachten. Während des Baus sollen durch geeignete Überwachungsmassnahmen mögliche Einflüsse und Veränderungen wie Lage- und Zustandsänderungen oder Veränderungen der Grundwasser- und Quellverhältnisse festgehalten werden.

Die konkreten Massnahmen zur Beweissicherung werden im Zuge des Baubewilligungsgesuchs erarbeitet. Bezüglich der Beweissicherung im Rahmen der Überwachung von Umwelt und geologischem Umfeld wurde ein vorläufiger Massnahmenkatalog in Fanger et al. (2021) beschrieben.

Rückstellproben sind aufzubewahren und den Behörden bei Bedarf zur Verfügung zu stellen (Kap. 6.1 Bst. i ENSI-G03). Rückstellproben sollen es erlauben zu einem späteren Zeitpunkt nach Bedarf Messungen zu wiederholen oder auch neuartige Messmethodik auf ältere Proben anzuwenden. Je nach Art der Rückstellprobe kann es nötig sein, gewisse Laboruntersuchungen an frischen Proben redundant durchzuführen, da aufgrund der Alterung eine spätere gleichwertige Untersuchung nicht gewährleistet werden kann. Grundsätze, Normen und Richtlinien, die bei der Gewinnung, Analyse und Archivierung von Proben bzw. Rückstellproben zu beachten sind, wurden in Fanger et al. (2021) zusammengefasst.

In ENSI (2018) werden Vorgaben zum integralen Überwachungskonzept bezüglich durchzuführender Nullmessungen vor Inangriffnahme der Untertaganlage gemacht. Mit Nullmessungen wird der ungestörte Ausgangszustands eines Systems vor spezifischen Aktivitäten, die eine Änderung am System hervorrufen könnten, erfasst. Die bei Nullmessungen erfassten Variationen sind auf natürliche, aber auch externe anthropogene Einflüsse zurückzuführen und ergeben zeitabhängige bzw. zyklische Variationen einer Messgrösse. Für die nachfolgende Beschreibung bezeichnen wir sinngemäss alle Änderungen im System, die vor spezifischen Aktivitäten auftreten, als «natürlich».

Das Ziel von Nullmessungen ist es, diese natürlichen Variationen zu erfassen, um sie später von möglichen Änderungen, die durch spezifische Aktivitäten hervorgerufen werden, zu separieren. Dazu ist es erforderlich, gewünschte Parameter über eine repräsentative Zeitdauer vor den Aktivitäten zu erfassen. Die erforderliche Länge der Nullmessungen ist abhängig von der Grösse der zu erwartenden Störung durch die Aktivitäten im Vergleich zu den natürlichen Variationen und der Dauer von charakteristischen Veränderungen des nominal ungestörten Systems. Je nach Messgrösse können Nullmessungen auch verwendet werden, um die Sensitivität des Messsystems empirisch zu bestimmen.

Für atmosphärisch beeinflusste Systeme ist es in der Regel sinnvoll, Nullmessungen während mindestens eines Jahres durchzuführen. So können saisonale Schwankungen erfasst werden. Die gleichzeitige Aufzeichnung von meteorologischen Daten kann eine Analyse der Nullmessungen erleichtern, z.B. durch Korrelation von möglichen Änderungen der Messgrösse mit meteorologischen Daten.

Dagegen sind zu erwartende natürliche Änderungen im tiefen Untergrund gering. Je nach Art der Messgrösse kann es aber auch hier zu saisonalen Schwankungen kommen. Häufig sind jedoch Änderungen am System, die durch Aktivitäten hervorgerufen werden, deutlich grösser als deren natürliche Schwankung. Unter diesen Bedingungen sind Nullmessungen von deutlich kürzerer Dauer ausreichend.

Nullmessungen stellen auch eine wesentliche Komponente der Beweissicherung dar. Darüber hinaus können sie auch als Grundlage für die Festlegung von Interventionswerten herangezogen werden. Nicht alle Nullmessungen müssen über die initiale Phase der Ermittlung des Ausgangszustands hinaus fortgeführt werden. Eine konzeptionelle Diskussion der in den Überwachungsprogrammen geplanten Nullmessungen erfolgt zusammen mit den Überwachungsprogrammen in Kapitel 6.

Die eingelagerten Abfälle führen zu bestimmten Wechselwirkungen mit dem System der technischen Barrieren und dem einschlusswirksamen Gebirgsbereich; diese Wechselwirkungen werden als lagerbedingte Einflüsse bezeichnet. Die erwarteten Einflüsse werden in Nagra (2024d) detailliert beschrieben. Innerhalb der Beobachtungsphase können vor allem Prozesse im Zusammenhang mit dem Bau sowie mit der frühen Entwicklung nach der Einlagerung der Abfälle beobachtet werden. Die sicherheitsrelevanten Parameter (z.B. Druck und Temperatur) erreichen ihre Maximalwerte erst nach mehreren Hundert bis mehreren Tausend Jahren. Die Überprüfung der Einhaltung der Designgrenzen durch eine Überwachung ist daher nicht direkt möglich. Eine Überwachung kann die Langzeitsicherheit somit nicht beweisen.

Die Überwachung des gTL übernimmt zudem keine Sicherheitsfunktionen und trägt damit nicht zur Langzeitsicherheit bei. Dennoch kann die Überwachung helfen, die Bewertungsbasis für den Sicherheitsnachweis und das bestehende Prozessverständnis zu bestätigen. Durch einen Vergleich von Beobachtungen mit Prognosen über die Entwicklung des Lagers leistet die Überwachung einen Beitrag zur Vertrauensbildung bei verschiedenen Anspruchsgruppen, dass die Sicherheit des geologischen Tiefenlagers gewährleistet ist.

Nach Abschluss der Beobachtungsphase wird von der Nagra der Verschluss des gTL beantragt. Das Gesuch zum Verschluss hat einen aktualisierten Sicherheitsnachweis zu enthalten, welcher die Erkenntnisse der Beobachtungsphase berücksichtigt (Kap. 7.6 Bst. d ENSI-G03). Die im Rahmen der integralen Überwachung durchgeführten Massnahmen werden daher auf das Lagerkonzept und die spezifischen Bedürfnisse zur Bestätigung des Sicherheitsnachweises abgestimmt.

Die Überwachung soll Messungen aus der Standortcharakterisierung berücksichtigen (Kap. 6.1 Bst. f ENSI-G03). Im Rahmen der Standorterkundung wurden umfangreiche Datensätze erhoben (Nagra 2024b) die zusammen als geologischer Datensatz bezeichnet werden. Im Rahmen der Standortsuche für das gTL wurde der geologische Datensatz etappenweise ergänzt. Dieses Vorgehen wird beibehalten und die im Rahmen der Überwachungsprogramme gewonnenen Daten werden weiterhin in den geologischen Datensatz einfliessen.

Ferner sind aus der Standortcharakterisierung bereits Messsysteme in Betrieb, die regionale tektonische Prozesse überwachen. Die Nagra hat Permanentstationen errichtet, um Deformationen in der Nordschweiz zu messen (Studer & Zanini 2013). Der Schweizerische Erdbebendienst (SED) betreibt seismologische Netzwerke mit nationalem und regionalem Fokus. Das seismologische Messnetz wurde durch Beiträge der Nagra wiederholt ergänzt und die Instrumente auf den aktuellen Stand der Technik gebracht (Plenkers 2014, Spillmann et al. 2022). Eine aktuelle Darstellung des Netzes und der resultierenden Daten geben Diehl et al. (2023). Das seismologische Netz wird weiterhin durch den Schweizerischen Erdbebendienst betrieben, und die Nagra stellt eine geeignete Abdeckung für die Überwachung des gTL sicher. So wurde in der Bohrung Bülach-1-1 ein Seismometer im Tiefenbereich des Wirtgesteins installiert (Spillmann et al. 2022). Diese laufenden Aktivitäten stellen Nullmessungen dar und werden im Rahmen der Überwachung von Umwelt und geologischem Umfeld fortgesetzt.

Vorkehrungen zur Überwachung dürfen keine negativen Auswirkungen auf die Langzeitsicherheit bzw. die Barrierenwirksamkeit haben (Art. 11 Abs. 2 KEV). Weiterhin soll der Einfluss der für die Überwachung vorgesehenen Installationen auf die Langzeitsicherheit aufgezeigt und minimiert werden (Kap 6.1 Bst. g ENSI-G03).

Die Erfahrung aus Experimenten in Untertagelaboren zeigt, dass es durch Kabelkanäle oder auch einzelne Kabel und Leitungen zu Leckagen kommen kann. Solche Fluidwegsamkeiten sind der Barrierenwirksamkeit abträglich und entsprechend auszuschliessen. Die Verwendung von Bohrungen im Bereich des Hauptlagers und des Pilotlagers ist auf das Nötigste zu beschränken und Abstände, im Einklang mit den Anforderungen des Sicherheitsnachweises (Nagra 2024g), müssen eingehalten werden, um die Funktionstüchtigkeit des Mehrfachbarrierensystems nicht unzulässig einzuschränken.

Eine erste systematische Betrachtung möglicher Auswirkungen von Monitoring-Equipment auf die Langzeitsicherheit wurde im Rahmen des MODATS Projekts durchgeführt (Bertrand et al. 2024). Basierend auf der Methodik der Betrachtung von Features, Events & Processes (Nagra 2024c) wurden mögliche Einflüsse auf Prozesse in einem geologischen Tiefenlager aufgezeigt. Dabei wurde neben der möglichen unbeabsichtigten Schaffung von Wegsamkeiten durch Leitungen auch der zusätzliche Eintrag von Material, dass Korrosion und anderen chemischen Alterungsprozessen ausgesetzt ist, betrachtet.

Die Überwachungsprogramme werden unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse so umgesetzt, dass Vorkehrungen zur Erleichterung der Überwachung die passiven Sicherheitsbarrieren nach dem Verschluss des Lagers nicht beeinflussen.