6. Exemplarische Umsetzung der Überwachung des geologischen Tiefenlagers (NTB 24-07)

Gemäss Kap. 2.6 in ENSI 33/649 (ENSI 2018) soll für die Überwachung in den verschiedenen Phasen begründet dargelegt werden, welche Prozesse und Parameter wichtig sind und wie diese zu erfassen sind.

Im Folgenden wird eine exemplarische Umsetzung des Überwachungskonzepts dargestellt. Ausgehend von den übergeordneten Zielen (Kapitel 3) und den Grundsätzen (Kapitel 4) werden spezifische Anforderungen definiert, welche an die jeweiligen Überwachungsprogramme gestellt werden. Anschliessend werden die zu überwachenden Prozesse bzw. Parameter eingeordnet.

Während für die Überwachung von Umwelt und geologischem Umfeld bereits Messungen laufen und detaillierte Konzepte vorliegen, sind Konzepte für die anderen Überwachungsprogramme weniger weit fortgeschritten. Der Detaillierungsgrad des Überwachungskonzepts wird sich in Einklang mit der Konkretisierung des Vorhabens und dem Bewilligungsverfahren gemäss gesetzlichen und behördlichen Vorgaben weiterentwickeln (vgl. Kapitel 5.3).

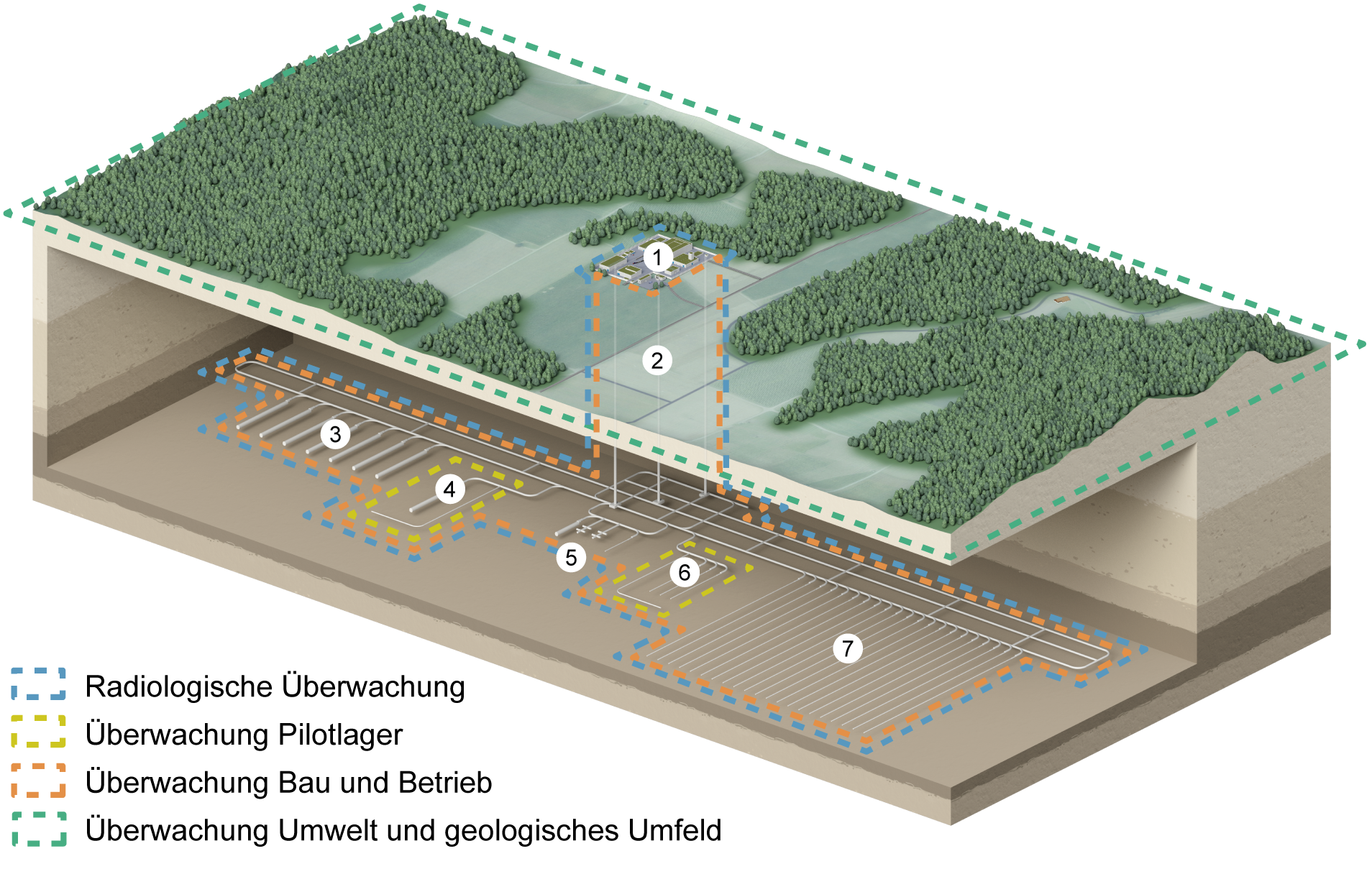

Fig. 6‑1:Schematische Anordnung der Strukturen des Kombilager und räumliche Zuordnung der Überwachungsprogramme

Die umrandeten Bereiche skizzieren die räumliche Zuordnung der Überwachungsprogramme zu den Strukturen der Gesamtanlage.

Legende: 1) Oberflächenanlage; 2) Zugänge; 3) Hauptlager SMA; 4) Pilotlager SMA; 5) Testbereiche; 6) Pilotlager HAA; 7) Hauptlager HAA.

Mit dem Überwachungsprogramm «Überwachung von Umwelt und geologischem Umfeld» (ÜUG) werden die Anforderungen einer messtechnischen Überwachung des geologischen Umfelds sowie der radiologischen Umweltüberwachung gemäss Kap. 6.1 Bst. b ENSI-G03 umgesetzt.

Ein Konzept für die Überwachung von Umwelt und geologischem Umfeld, inkl. der radiologischen Umweltüberwachung, ist in Fanger et al. (2021) zu finden. Hier werden nur die für das integrale Überwachungskonzept wesentlichen Punkte dargestellt.

Das Programm zur Überwachung von Umwelt und geologischem Umfeld umfasst Überwachungsprojekte, die von der Oberfläche aus oder auch satellitengestützt durchgeführt werden. Die Anforderungen an die ÜUG können wie folgt zusammengefasst werden:

-

Erheben von Beobachtungen zur Beweissicherung bezüglich des Ausgangszustands von Umwelt und geologischem Umfeld.

-

Überwachung der möglichen Einflüsse auf das Grundwasser und die Umwelt durch bauliche Aktivitäten oder den Betrieb des gTL.

-

Radiologische Umweltüberwachung gemäss Kap 6.1 Bst. b ENSI-G03

-

Fortführung von Messreihen, die als Nullmessungen zur Standortcharakterisierung begonnen wurden.

Im Betrieb des gTL wird von keiner Freisetzung von Radioaktivität ausgegangen, da alle radioaktiven Materialien konditioniert und verpackt gehandhabt werden. Für die ÜUG werden verschiedene Messstellen installiert, um geogene Emissionen zu erfassen und zu bestätigen, dass keine Freisetzung erfolgt.

Im Rahmen von ÜUG werden Informationen zu den lokalen, natürlichen atmosphärischen Prozessen (Wetter, Klima) aufgezeichnet. Diese Daten dienen der Interpretation weiterer Überwachungsdaten. Fanger et al. (2021) schlagen wiederholte, radiologische Messungen der Bodenluft vor. Ergänzt werden kann dies durch die Analyse von Bodenproben.

Um das Betriebsgelände sind hydrogeologische Messreihen in flachen Grundwassermessstellen und Oberflächengewässern vorgesehen. Daten aus untiefen Grundwassermessstellen dienen dem Nachweis, dass Bestimmungen zum Grundwasserschutz eingehalten werden.

Ein möglicher Einfluss des gTL auf tieferliegende Grundwasserstockwerke wird in Tiefbohrungen beobachtet. Die Nagra betreibt gegenwärtig ein Langzeitbeobachtungssystem in der Tiefbohrung Stadel-3-1, etwa 1 km östlich des Anlagenperimeters (Schoenball et al. 2023). Die aktuell gewonnenen Daten in Stadel-3-1 stellen eine Nullmessung der Porendrücke sowie der Temperatur im Wirtgestein, in Rahmengesteinen und in den relevanten tiefen Aquiferen dar.

Die Überwachung neotektonischer Prozesse dient zur Ergänzung der Informationen zur Neotektonik von aktiven Störungszonen. Ein Permanentnetz zur regionalen geodätischen Überwachungen sowie seismologische Überwachungssysteme sind bereits aktiv (z.B. Studer & Zanini 2013, Plenkers 2014). Diese Systeme bleiben in Betrieb und werden an die künftigen Bedürfnisse angepasst.

Für die Überwachung von Umwelt und geologischen Umfeld existieren umfangreiche Technologien und diese entsprechen dem Stand der Technik. Die Implementierung erfolgt mit auf dem Markt verfügbaren Technologien, die sich auch im Langzeitbetrieb bei der Nagra oder bei vergleichbaren Projekten und Infrastrukturen bewährt haben.

Die konkrete Planung der ÜUG ist derzeit im Gange und ein entsprechendes Überwachungsprogramm, mit einer detaillierten, standortbezogenen Beschreibung der Umsetzung, wird rechtzeitig vor dem nötigen Beginn der Nullmessungen erstellt (vgl. Kapitel 5.1.2).

Der Standort weist keine Eigenschaften auf, die ein Hindernis für die Realisierung der ÜUG darstellen.

Verschiedene Nullmessungen (Klima, Geodäsie, Seismizität, flaches und tiefes Grundwasser) laufen bereits. Eine mögliche Umsetzung (inkl. Parameter und Dauer) von weiteren Nullmessungen für die ÜUG ist in Fanger et al. (2021) beschrieben. Falls weitere Nullmessungen notwendig sein sollten, werden diese im entsprechenden Überwachungsprogramm beschrieben und rechtzeitig initiiert.

Mit dem Überwachungsprogramm «Überwachung während Bau und Betrieb» (ÜBB) werden die Anforderungen einer messtechnischen Überwachung während Bau und Betrieb gemäss Kap. 6.1 Bst. b ENSI-G03 umgesetzt.

ÜBB umfasst Überwachungsprojekte, die in den untertägigen Bauten als Massnahmen der Bau- und Betriebssicherheit durchgeführt werden. Die Anforderungen können wie folgt zusammengefasst werden:

Überwachung zur Beurteilung der Bau- und Betriebssicherheit der untertägigen Bauwerke und der technischen Barrieren.

Kontinuierliche Ergänzung der geologischen und hydrogeologischen Datenbasis für die Beurteilung der langfristigen Entwicklung des geologischen Tiefenlagers.

Die Ziele des ÜBB können unter anderem mittels Überwachung der hydrogeologischen und geotechnischen Bedingungen, sowie des Systemverhaltens zwischen Gebirge und Ausbau erfüllt werden. Dies wird gemäss der gängigen Überwachungspraxis von Untertagbaustellen bzw. Untertagbauwerken sowie den relevanten Grundsätzen und Bestimmungen, z. B. des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA), erfolgen.

Die Überwachung von Bau und Betrieb von Untertaganlagen ist gängige Praxis in der Schweiz und international. Die Umsetzung am Standort erfolgt daher mit auf dem Markt verfügbaren Technologien und Methoden. Eine Präzisierung des Überwachungsprogramms erfolgt mit den Bau- bzw. Betriebsbewilligungsgesuchen.

Für manche Parameter der ÜBB kann eine Nullmessung sinnvoll sein. Da der Einfluss des Baus auf zu überwachende Parameter gegenüber den natürlichen Schwankungen der entsprechenden Messparameter im Allgemeinen gross ist, kann von kurzen Messreihen für die Nullmessung ausgegangen werden.

Mit der radiologischen Überwachung werden die Anforderungen einer radiologischen Überwachung während des nuklearen Betriebs (Nagra 2024a) gemäss Kap. 6.1 Bst. b ENSI-G03 umgesetzt.

Die radiologische Überwachung umfasst Überwachungsprojekte, die in den untertägigen und übertägigen Bauten während des nuklearen Betriebs zur Gewährleistung des Strahlenschutzes gemäss StSV durchgeführt werden.

Vor Annahme der ersten Abfälle werden Massnahmen der radiologischen Überwachung gemäss den geltenden Vorgaben in der StSV sowie den Richtlinien ENSI-G12 (ENSI 2021) und ENSI-G13 (ENSI 2015) umgesetzt. Für Details wird dazu auf Nagra (2025a) verwiesen.

Die radiologische Überwachung von Kernanlagen ist gängige Praxis in der Schweiz und international. Die Umsetzung am Standort erfolgt daher mit auf dem Markt verfügbaren Technologien und Methoden. Eine Präzisierung des Überwachungsprogramms erfolgt im Zuge des weiteren Bewilligungsverfahrens nach KEG.

Im Rahmen der radiologischen Überwachung sind keine Nullmessungen erforderlich.

Das Pilotlager ist ein Teil des gTL nach Art. 64 KEV. Darin soll das Verhalten des Mehrfachbarrierensystems bis zum Ablauf der Beobachtungsphase überwacht und somit ein Beitrag zur Bestätigung des Sicherheitsnachweises geleistet werden (Art. 66 Abs. 1 KEV). Die Überwachung des Pilotlagers ist Teil des integralen Überwachungsprogramms (Kap. 6.1 Bst. b ENSI-G03). Ein Konzept zur Überwachung des Pilotlagers wurde in Nagra (2021b) dargestellt.

Die Anforderungen an die Überwachung des Pilotlagers können wie folgt zusammengefasst werden:

-

Keine Beeinträchtigung der Barrierenwirksamkeit der natürlichen und technischen Barrieren gemäss Art. 11 KEV Abs. 2 Bst. c.

-

Gewährleistung der Übertragbarkeit der gewonnenen Daten des Pilotlagers auf das Hauptlager;

-

Aufnahme der Verhältnisse vor Einlagerungsbeginn und Bestimmung des Ausgangszustands im Wirtgestein in-situ zur Ergänzung des geologischen Datensatzes;

-

Erfassen der Einflüsse der Lagerkammern mit den Abfällen und dem Verfüllmaterial auf die umgebende Geologie;

-

Frühzeitiges Erkennen von unerwarteten oder ungewünschten Entwicklungen der sicherheitsrelevanten Parameter, sofern eine Beeinträchtigung der Langzeitsicherheit gemäss Art. 11 KEV Abs. 2 Bst. c ausgeschlossen werden kann.

Für die Umsetzung der Überwachung des Pilotlagers wird auf die Resultate internationaler Projekte zu Strategien und Methoden zur Überwachung zurückgegriffen. Insbesondere sind hier die Projekte MoDeRn, Modern2020 sowie MODATS (White 2014, White & Scourfield 2019, White et al. 2024)zu nennen.

Die Auswahl von zu überwachenden Prozessen und Parameter wird gemäss einem objektiven, strukturierten Ansatz erfolgen. So wurde z.B. von der Nagra eine Methodik zur Identifizierung potenzieller Parameter für die Überwachung von HAA bzw. SMA-Lagern entwickelt. Diese basiert auf dem im Rahmen des Modern2020 Projektes entwickeltem Auswahlverfahren für Messparameter (Farrow et al. 2019). Die Methodik wurde auf das HAA-Lagerkonzept angepasst und ist in Nagra (2021b) dargestellt.

Die Umsetzung der Überwachung des Pilotlagers wird im Zuge des weiteren Projektfortschritts konkretisiert.

Am Markt sind umfangreiche Lösungen verfügbar, die sich für die Überwachung des Pilotlagers am Standort anwenden lassen. Dennoch begleitet die Nagra weiterhin Experimente in Untertagelaboren, um den möglichen Einsatz neuer Technologien unter gTL-Bedingungen zu evaluieren. Dadurch soll dem Fortschritt der Monitoring-Technologie und Datenübertragungstechnik bis zur Implementierung genügend Rechnung getragen werden.

Eine detailliertere Planung der Nullmessung im Pilotlager erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.