2. Grundlagen (NAB 21-12)

In diesem Kapitel werden wesentliche Informationen zusammenfassend wiedergegeben, um die Lesbarkeit auch als Einzelbericht zu gewährleisten. Für detailliertere Ausführungen wird auf das Entsorgungsprogramm EP21 (Nagra 2021a) und die dort genannten Quellen verwiesen.

Art. 3 Bst. c KEG definiert ein geologisches Tiefenlager für radioaktive Abfälle als eine Anlage, die sich im geologischen Untergrund befindet und verschlossen werden kann, sofern der dauernde Schutz von Mensch und Umwelt durch passive Barrieren sichergestellt ist. Gemäss Art. 3l KEG umfasst der Verschluss das Verfüllen und Versiegeln aller untertägigen Hohlräume sowie der Zugangsbauwerke eines geologischen Tiefenlagers nach Abschluss der Beobachtungsphase. Art. 39 Abs. 2 KEG hält zudem fest, dass der Bundesrat nach Ablauf der Beobachtungsphase die Verschlussarbeiten anordnet, wenn der dauernde Schutz von Mensch und Umwelt gewährleistet ist.

Mit dem Rahmenbewilligungsgesuch ist gemäss Art. 13 Abs. 1 Bst. c KEG ein Konzept für den Verschluss einzureichen. Sowohl im geforderten Konzept als auch in der Dokumentation für das Baubewilligungsgesuch respektive im Projekt für den Verschluss (welches am Ende des Einlagerungsbetriebs einzureichen ist) werden die gemäss Art. 69 KEV aufgeführten Aspekte stufengerecht dokumentiert.

Art. 11 Abs. 2 KEV hält für den Verschluss relevante Grundsätze für die Auslegung von geologischen Tiefenlagern fest, dass:

b. die Langzeitsicherheit durch gestaffelte passive Sicherheitsbarrieren gewährleistet wird

c. Vorkehrungen zur Erleichterung von Überwachung und Reparaturen des Lagers oder zur Rückholung der Abfälle die passiven Sicherheitsbarrieren nach dem Verschluss des Lagers nicht beeinträchtigen

d. das Lager innert einiger Jahre verschlossen werden kann

Art. 69 Abs. 1 KEV schreibt vor, dass beim Verschluss eines geologischen Tiefenlagers der Eigentümer alle [noch offenen] Hohlräume des Tiefenlagers verfüllen und die für die Langzeitsicherheit und die Sicherung massgebenden Teile versiegeln muss. Dies beinhaltet gemäss Art. 69 Abs. 2 KEV:

-

das Verfüllen und Versiegeln der Zugänge zu den Einlagerungsbereichen

-

die Überführung des Pilotlagers in einen langfristig sicheren Zustand

-

das Verfüllen und Versiegeln der Zugänge zum Tiefenlager

-

die Gewährleistung der Langzeitsicherheit

Art. 69 Abs. 3 KEV hält zudem fest, dass der Eigentümer des Tiefenlagers insbesondere dafür sorgen muss:

-

dass über die verfüllten Zugänge keine unzulässige Freisetzung von Radionukliden erfolgt

-

dass die vor der Errichtung des geologischen Tiefenlagers bestehende Trennung der wasserführenden Gesteinsschichten langfristig wiederhergestellt wird

Die Richtlinie ENSI-G03 (ENSI 2020b) stellt in Art. 7.3 «Verfüllung und Versiegelung» die folgenden vier Forderungen:

a. Die Lagerstollen des Hauptlagers für hochaktive Abfälle sind im Anschluss an die Einlagerung der Abfallgebinde fortlaufend zu verfüllen und unmittelbar nach Abschluss der Verfüllung zu versiegeln.

b. Die Verfüllung und Versiegelung der Lagerkavernen und -stollen ist auf die Erfordernisse der Langzeitsicherheit abzustimmen. Die Versiegelungen haben eine ausreichende mechanische Stabilität aufzuweisen, um die verfüllten Lagerstollen zu schützen und dem Quell- und Gasdruck in den Lagerstollen standzuhalten.

c. Mit dem Baugesuch ist ein Versiegelungskonzept einzureichen, das zumindest die Anforderungen gemäss Buchstabe b umfasst.

d. Vor der Durchführung der Versiegelungsarbeiten ist nachzuweisen, dass die vorgesehene Versiegelung die gemäss Versiegelungskonzept an sie gestellten Anforderungen erfüllt.

Sie enthält weiter die folgenden Definitionen und Anforderungen:

-

Verfüllung: Verschliessen von Hohlräumen mittels Einbringung von festen Materialien. Die Verfüllung kann der mechanischen Stabilisierung, der räumlichen Trennung oder der Gewährleistung der Sicherheitsfunktionen der natürlichen und technischen Barrieren dienen.

-

Versiegelungsbauwerk: geotechnische Barriere mit gebirgsstützender Funktion, die auch dem Schutz der Verfüllung dient

-

Vor Beginn der Verschlussarbeiten muss der Nachweis erbracht werden, dass die geplanten Versiegelungsbauwerke die an sie gestellten Anforderungen erfüllen.

-

Die Erfüllung aller Anforderungen an den endgültigen Verschluss muss durch eine Sicherheitsanalyse, welche die wirksame Durchführung der Verschlussarbeiten berücksichtigt, qualitativ überprüft und bestätigt werden.

Die Beendigung der Verschlusstätigkeiten wird in der Richtlinie ENSI-G03 (ENSI 2020b) als Bestätigung des ordnungsgemässen Verschlusses bezeichnet.

Die bautechnische Machbarkeit der Versiegelungen muss während des Betriebs des Tiefenlagers nachgewiesen werden (Nagra 2021b).

Zudem verlangt der Gesetzgeber weitere formale Schritte auf dem Weg zur Genehmigung und darüber hinaus:

-

Die Baubewilligung wird erteilt, wenn [...] «ein Projekt für die Beobachtungsphase und ein Plan für den Verschluss der Anlage vorliegt» (Art. 16 Abs. 1 Bst. e KEG, Art. 24 KEV).

-

Der Inhaber einer Betriebsbewilligung, der für die Sicherheit der Anlage und des Betriebs verantwortlich ist, ist verpflichtet, [...] «das Projekt für die Beobachtungsphase und den Plan für die Verschluss der Anlage nachzuführen» bzw. auf dem neuesten Stand zu halten. Art. 22 Abs. 2 Bst. k KEG und Art. 42 Abs. 1 KEV schreiben vor, dass der Inhaber einer Betriebsbewilligung alle zehn Jahre [...] das Projekt für die Beobachtungsphase und den Stilllegungsplan überprüfen und aktualisieren muss.

-

Der Eigentümer des geologischen Tiefenlagers muss ein aktualisiertes Projekt für die Beobachtungsphase und ein Projekt für den allfälligen Verschluss vorlegen, wenn (Art. 39 Abs. 1 KEG):

-

die Einlagerung der radioaktiven Abfälle abgeschlossen ist oder

-

die Betriebsbewilligung entzogen wurde oder nach Art. 68 Abs. 1a oder b KEG erloschen ist und das Departement angeordnet hat, dass ein Projekt vorgelegt werden muss.

-

-

Gemäss Art. 42 Abs. 2 KEV ist eine Aktualisierung/Nachführung des Plans oder des Projekts für die Stilllegung und den Verschluss auch erforderlich, wenn:

-

wesentliche Änderungen an der Anlage vorgenommen worden sind,

-

wesentliche Anforderungen geändert wurden, die sich auf [...] die Beobachtungsphase und den Verschluss beziehen, oder

-

die wesentliche Entwicklung der Technik dies verlangt.

-

ENSI-G03 Art. 7.5 (ENSI 2020b) verlangt, zusätzlich Vorkehrungen für einen temporären Verschluss zu treffen, der sich vom ordnungsgemässen Verschluss (Art. 39 Abs. 3&4 KEG) durch das schnellere Handeln (gemäss Erläuterungsbericht ENSI-G03 (ENSI 2020a) «einige Wochen bis Monate» entsprechend einer vereinfachten (Teil-)Versiegelung der Anlage) und die Möglichkeit zur Reversibilität der getroffenen Massnahmen unterscheidet. Ziel ist es, dass im Fall einer ungünstigen Entwicklung der Rahmenbedingungen, welche die Sicherheit des Lagers oder eines ordnungsgemässen Verschlusses in Frage stellen, die Einlagerungsbereiche für «einige Jahrzehnte bis Jahrhunderte» in einen passiv sicheren Zustand überführt werden können. Gründe für einen temporären Verschluss können gemäss Erläuterungsbericht ENSI-G03 (ENSI 2020a) beispielsweise eine sich abzeichnende gesellschaftliche Instabilität, ein unmittelbar drohender Kriegszustand, Epidemien oder ein ökonomischer Zusammenbruch sein.

Der temporäre Verschluss ist gemäss Art. 7.5 Bst. d ENSI-G03 (ENSI 2020b) in einem Konzept darzulegen, das mit dem Baugesuch einzureichen und mit dem Betriebsbewilligungsgesuch zu aktualisieren ist. Daher wird der temporäre Verschluss hier nur kurz beschrieben (Kapitel 7) und im Baugesuch detailliert betrachtet.

Grundlage für die Auslegung des geologischen Tiefenlagers ist das Vorliegen eines sicherheitstechnisch geeigneten Lagerkonzepts. Das Lagerkonzept gibt Aufschluss darüber, wie das geologische Tiefenlager in seinen Grundzügen gestaltet wird. Es ist die Umsetzung des Entsorgungskonzepts unter Berücksichtigung des Sicherheitskonzepts für die Nachverschlussphase.

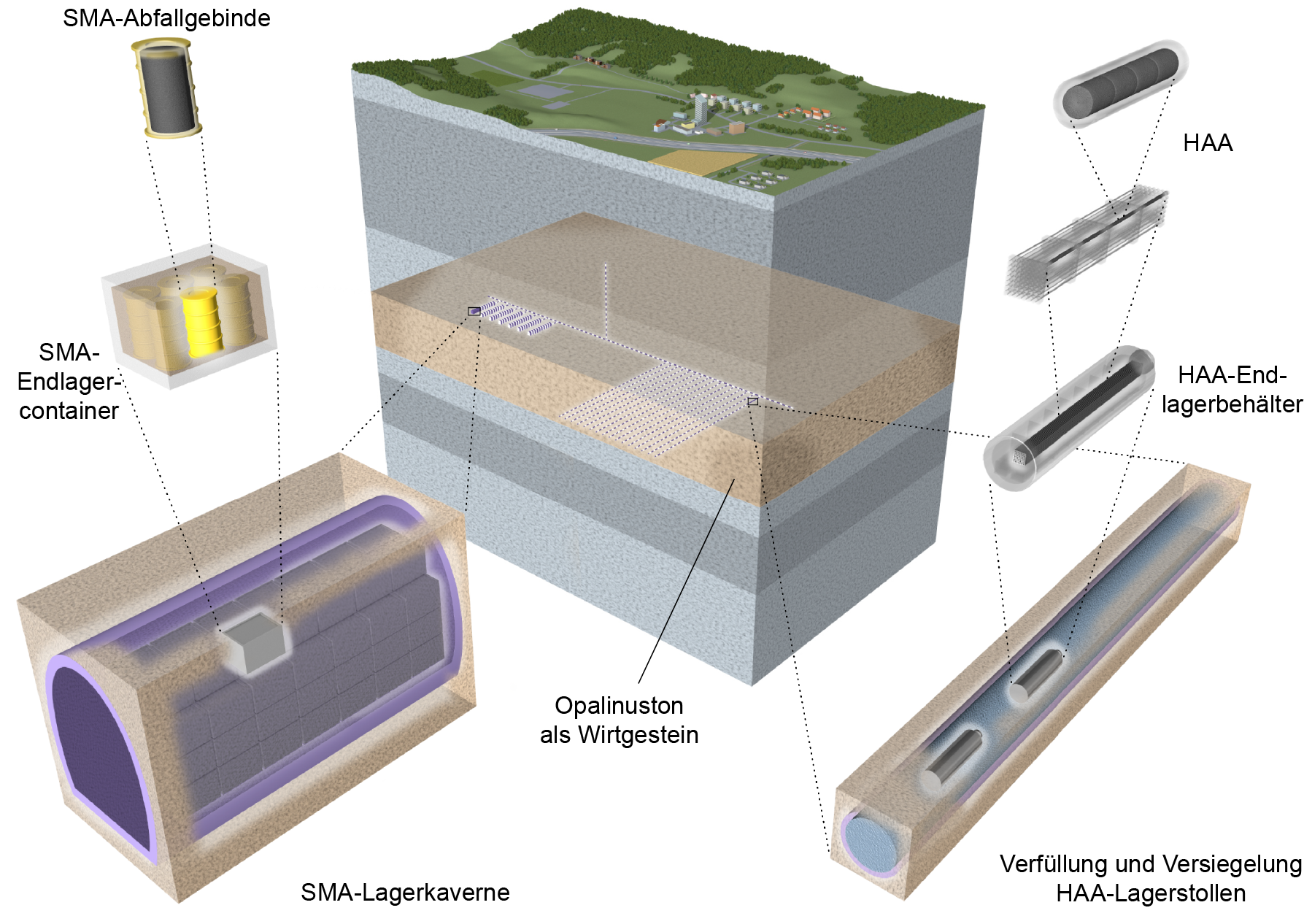

Das Sicherheitskonzept für die Nachverschlussphase eines geologischen Tiefenlagers stellt sicher, dass der dauernde Schutz von Mensch und Umwelt gewährleistet ist. In der Schweiz beruht das Sicherheitskonzept auf einem bezüglich Langzeitsicherheit optimierten Mehrfachbarrierensystem, bestehend aus gestaffelten, passiv wirkenden technischen und geologischen Barrieren (siehe Fig. 2‑1). Dies sind Abfallmatrix, Endlagerbehälter, Verfüllung und Versiegelung als technische Barrieren sowie das Wirtgestein als geologische Barriere. Dieses Mehrfachbarrierensystem stellt sicher, dass das Tiefenlagersystem – unter Berücksichtigung seiner zeitlichen Entwicklung – die zur Gewährleistung der Langzeitsicherheit notwendigen Sicherheitsfunktionen (siehe Nagra 2021a und Abschnitt 2.7) erfüllt.

Fig. 2‑1:Mehrfachbarrierensystem

Gemäss Nagra (Nagra 2021a)

Dargestellt für HAA (rechts) am Beispiel von abgebrannten Brennelementen (BE) mit Brennstäben (UO2-Pellets mit Hüllrohren), welche in HAA-Endlagerbehälter aus Stahl verpackt werden. Die HAA-Endlagerbehälter werden in einen HAA-Lagerstollen eingelagert, und dieser wird anschliessend verfüllt (beispielhaft mit Bentonit) und versiegelt.

Dargestellt für SMA (links) am Beispiel eines typischen SMA-Abfallgebindetyps (200-l-Fass), welcher in SMA-Endlagercontainer verpackt und in eine beispielhaft mit zementbasiertem Referenzmörtel hinterfüllte SMA-Lagerkaverne eingelagert wird.

Sowohl für HAA als auch SMA stellt Opalinuston als Wirtgestein die natürliche Barriere dar.

Opalinuston ist ein Tongestein. Tongesteine kommen in der Natur in den unterschiedlichsten Ausprägungen vor. Eine Übersicht über die Vorkommen in der Schweiz und speziell den Opalinuston findet sich in Nagra (2002), Nagra (2005), Nagra (2008). Eine Zusammenfassung der wesentlichen Eigenschaften des Opalinuston als Wirtgestein enthält Nagra (2014).

Das Wirtgestein als geologische Barriere bildet die Hauptbarriere des Mehrfachbarrierensystems und schliesst die eingelagerten Abfälle ein. Als Wirtgestein für ein geologisches Tiefenlager eignet sich der Opalinuston insbesondere aus folgenden Gründen:

-

besonders geringe hydraulische Leitfähigkeit

-

geringe Diffusionskoeffizienten für den Transport gelöster Radionuklide durch das Gestein

-

effiziente Selbstabdichtung bei mechanischer Deformation mit Bruchbildung

-

Sorptionsfähigkeit eines Grossteils der Radionuklide aus den Abfällen

-

stabile reduzierende geochemische Bedingungen

Aufgrund der günstigen Eigenschaften und seiner Mächtigkeit lässt sich festhalten, dass der Opalinuston, der in den Standortregionen vorliegt, eine sehr hohe Wirksamkeit als geologische Barriere aufweist (Nagra 2014). Der geologischen Barriere kommt im Konzept eine grosse sicherheitstechnische Bedeutung zu, und ihre Integrität ist zentral. Die technischen Massnahmen des Verschlusses (siehe Abschnitt 2.6) zielen im Einklang mit der Arbeitssicherheit und dem Strahlenschutz während des Verschlusses ausnahmslos darauf ab, den Opalinuston in seiner Funktion zu unterstützen. Um die Barrierenintegrität des Wirtgesteins über den gesamten Betrachtungszeitraum zu erhalten, ist der Verschluss des Lagers so konzipiert, dass lagerbedingte Einflüsse (Leupin et al. 2016a, Leupin et al. 2016b) keine für die Sicherheit relevanten irreversiblen Schäden an der geologischen Barriere herbeiführen können.

Generell wird zwischen hochaktiven Abfällen (HAA), alphatoxischen (ATA)1 und schwach- und mittelaktiven Abfällen (SMA) unterschieden. Eine detailliertere Zusammenstellung findet sich im Kapitel 2 des Entsorgungsprogramms 2021 (Nagra 2021a).

Die HAA aus den Kernkraftwerken bestehen aus abgebrannten Brennelementen sowie verglasten Abfällen aus der Wiederaufbereitung. Die HAA werden für die geologische Tiefenlagerung in Endlagerbehälter (ELB) verpackt, welche anschliessend verschweisst werden. Die Einlagerung der ELB führt aufgrund der zerfallsbedingten Wärmeleistung zu einer gewissen Erwärmung der HAA-Lagerstollen. Gasbildung durch Korrosion der ELB findet zwar statt, aber das Potenzial ist nicht gross genug, um in Anforderungen an das Verschlusssystem zu resultieren.

Die SMA umfassen Betriebsabfälle aus den Kernkraftwerken (z. B. kontaminierte Schutzanzüge, Putzmaterial, Werkzeuge, Maschinenteile, konzentrierte Abwässer, Ionentauscherharze, Filter aus Reinigungssystemen etc.) sowie Rohabfälle aus Medizin, Industrie und Forschung. Zusätzlich fallen Abfälle aus dem Rückbau der Kernkraftwerke an. Aufgrund des grossen Metallanteils und der organischen Anteile entstehen beträchtliche Mengen an Gasen. Diese Gase müssen zum Druckabbau durch Verschlussbauwerke geführt werden, um grössere Volumina zur Gasspeicherung zu erschliessen. Thermische Effekte sind im SMA-Lager von untergeordneter Bedeutung.

Die ATA-Abfälle werden in der exemplarischen Umsetzung, die dem RBG zugrunde liegt, zusammen mit den SMA-Abfällen in das SMA-Lager bzw. in den SMA-Lagerteil des Kombilagers überführt und sind daher in diesem Bericht auch unter "SMA-Abfälle" erfasst. ↩

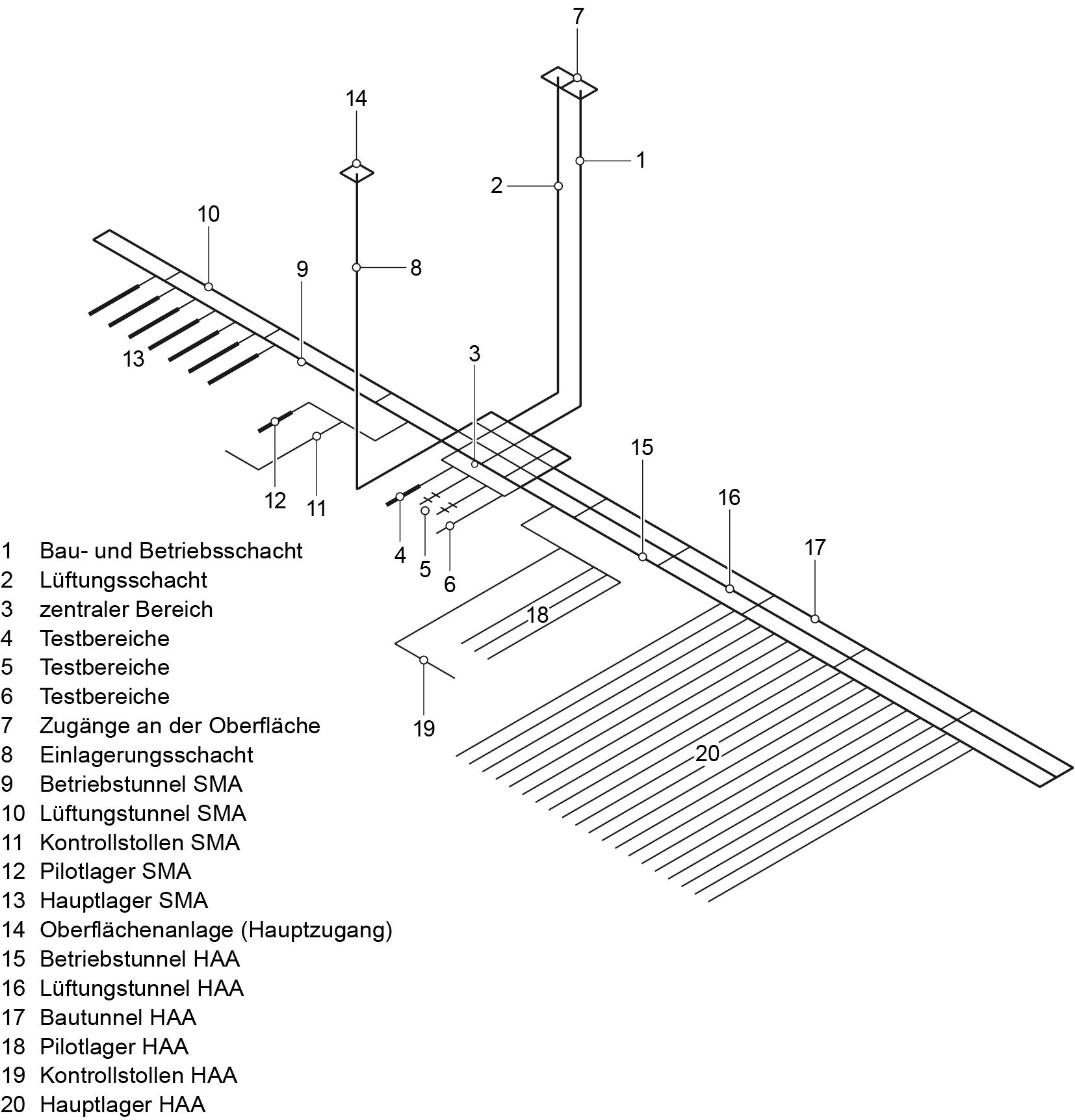

Die generische Lagerarchitektur stellt eine exemplarische Umsetzung der konzeptuellen Vorgaben dar und ist als Systemskizze für ein generisches Kombilager in Fig. 2‑2 dargestellt. Das Kombilager dient der Lagerung von HAA- und SMA-Abfällen am gleichen Standort. Das Konzept ist für das im Rahmenbewilligungsgesuch beantragte Kombilager mit Oberflächenanlage am Standort Haberstal anwendbar.

Im Folgenden werden die einzelnen Anlagenelemente und Bauten der Lagerarchitektur zusammen mit der entsprechenden Nummerierung aus Fig. 2‑2 kurz beschrieben. Eine ausführliche Beschreibung der Elemente ist im Bericht «Anlagen- und Betriebskonzept für das geologische Tiefenlager» (Nagra 2024b) zu finden.

An der Erdoberfläche steht die Oberflächeninfrastruktur (OFI), welche aus der Oberflächenanlage (OFA, 14) und den Schachtzugängen (7,14) besteht.

Die Erschliessung des geologischen Tiefenlagers erfolgt in der Darstellung durch drei Schachtbauwerke:

-

den Einlagerungsschacht (8), dessen Schachtkopf sich im Areal der OFA (14) befindet

-

den Bau- und Betriebsschacht (1) und

-

den Lüftungsschacht (2)

Die Schachtköpfe des Einlagerungs-, Bau- und Betriebs- und des Lüftungsschachts befinden sich hier auf zwei schematisch nebeneinander angeordneten Zugängen. Diese drei Schächte bilden die Verbindung von der Oberfläche zum zentralen Bereich (ZB, 3) auf Lagerebene, von wo aus jeweils der HAA-Lagerteil und der SMA-Lagerteil aufgefahren und erschlossen werden. Ebenfalls dem ZB angeschlossen, sind die Testbereiche2 (4,5,6).

Der Zugang auf Lagerebene zum HAA-Lagerteil erfolgt über drei Lagerfeldzugänge: den Betriebs- (15), den Lüftungs- (16) und den Bautunnel HAA (17). Separate Bau- und Betriebstunnel sind für den vorgesehenen Betriebsablauf notwendig, da parallel zum sukzessiven Auffahren der einzelnen Lagerstollen (20) in den bereits fertiggestellten Lagerstollen ELB mit HAA eingelagert werden (siehe z. B. Nagra 2020). Weiterhin wird im geplanten Ablauf auch die Auflage zur «schnellstmöglichen Herstellung passiver Sicherheitsbarrieren» (ENSI 2020b) umgesetzt, indem die Lagerstollen fortlaufend verfüllt werden und jeder Lagerstollen unmittelbar nach der vollständigen Einlagerung versiegelt wird.

Für die Erschliessung des SMA-Lagerteils sind zwei Lagerfeldzugänge vorgesehen: der Betriebs- (9) und der Lüftungstunnel SMA (10). Der Betriebstunnel hat zwei Funktionen: In der Phase des Baus der Lagerkavernen stellt er den «Bautunnel» und während der späteren Einlagerungsphase den Betriebstunnel dar. Ein paralleler Bau- und Einlagerungsbetrieb wie im HAA-Lagerteil ist bei der Einlagerung in die Lagerkavernen für SMA (13) derzeit nicht vorgesehen. Die SMA-Behälter werden ebenfalls abschnittsweise eingelagert, die Lagerkavernen fortlaufend verfüllt und nach vollständiger Einlagerung und Verfüllung unmittelbar versiegelt.

Neben den Hauptlagern für HAA und SMA existiert jeweils ein Pilotlager HAA (18) und ein solches für SMA (12) mit zugehörigen Kontrollstollen (19 und 11). Ihr Zugang erfolgt auf Lagerebene über von den Lagerfeldzugängen abzweigende kurze Tunnel. Es handelt sich dabei um jeweils eigenständige, vom Hauptlager abgetrennte Teile des geologischen Tiefenlagers, in welchen das Verhalten der Abfälle, der Verfüllungen, der Versiegelungen und des Wirtgesteins bedarfsgerecht bis zum Ablauf der Beobachtungsphase überwacht werden kann (ENSI 2020b).

Die Einlagerungskammern, d. h., die Lagerstollen und -kavernen in Haupt- und Pilotlager HAA und SMA sind nur von einer Seite stirnseitig über Abzweigerbauwerke erschlossen und stellen somit Blindstollen/-kavernen dar. Die Gesamtheit der Lagerstollen HAA und der Lagerkavernen SMA wird als Lagerfeld HAA bzw. SMA bezeichnet.

Fig. 2‑2:Systemskizze für die untertägigen Anlagenelemente und Bauten eines Kombilagers

«Testbereiche» ersetzen im RBG «EUU» (Erdwissenschaftliche Untersuchungen untertag) ↩

Das Verschlusskonzept ist so zu gestalten, dass das Wirtgestein Opalinuston als natürliche Barriere in seiner Funktion unterstützt und möglichst wenig geschädigt wird. Die Verschlussmassnahmen sollen die für die Radionuklidrückhaltung massgeblichen Prozesse und Zustände im intakten Wirtgestein nicht gefährden und die vor dem Erschliessen vorhandenen Ursprungszustände in den mit dem Verschluss wieder verfüllten untertägigen Bauwerken, soweit möglich und sinnvoll, wieder her- bzw. sicherstellen (siehe auch Abschnitt 2.3). Dabei dürfen Vorkehrungen zur Erleichterung von Überwachung und Reparaturen des Lagers oder zur Rückholung der Abfälle nur so vorgenommen werden, dass sie die Sicherheitsbarrieren nach dem Verschluss nicht beeinträchtigen (siehe Abschnitt 2.1). Mit dem Rückholungskonzept (Nagra 2022) wurde gezeigt, dass keine solche Massnahmen nötig sind.

Im Folgenden sind die wichtigsten Ziele der Verfüllung, Versiegelung und der zugehörigen Materialisierung aufgelistet:

-

Verfüllung sämtlicher aufgefahrener Hohlräume mit den Zielen (siehe auch gesetzliche Vorgaben im Abschnitt 2.1):

-

Stabilisierung der aufgefahrenen Tunnel und Lagerkammern durch eine sich ausbildende Stützwirkung

-

räumliche Trennung von Abfällen vom übrigen gTL bereits während der Einlagerung

-

Gewährleistung / Unterstützung der Sicherheitsfunktionen natürlicher oder technischer Barrieren

-

Sicherung der Tagesoberfläche im Hinblick auf Folgenutzungen durch Vermeiden von unzulässigen Oberflächensetzungen und Setzungsdifferenzen

-

dauerhafte Sicherstellung der Grundwasserstockwerkstrennung, um die natürliche hydrogeologische Situation zu erhalten

-

-

Errichtung von Versiegelungsbauwerken mit den Zielen:

-

abschliessende räumliche Trennung der radioaktiven Abfälle nach ihrer Einlagerung

-

hinsichtlich der Langzeitsicherheit unmittelbare Isolation der radioaktiven Abfälle mittels Versiegelung von Lagerkammern (auch nützlich für den Fall eines «temporären Verschlusses»)

-

weitgehendes Unterbinden advektiver Transportprozesse entlang von untertägigen Zugängen des verfüllten Tiefenlagers mittels Versiegelungen

-

-

soweit möglich, Wahl von dem Wirtgestein charakteristisch gleichen bzw. ähnlichen Material auf Basis von Bentonit und/oder aufbereitetem Opalinuston mit den Zielen:

-

Quelldruckentwicklung (insbesondere bei reinem Bentonit) und Selbstabdichtung beim Zutritt von Wasser

-

Erhaltung des natürlichen, vorteilhaften geochemischen Milieus, soweit möglich

-

Modifikation der Basisbaustoffe Bentonit und Opalinuston nur mit langzeitbeständigen, unter den gegebenen Bedingungen chemisch stabilen Füllerstoffen wie Sande und Kiese, die das chemische Milieu nur wenig verändern

-

-

Bei der Wahl von Baustoffen auf Zementbasis (insbesondere Beton oder Injektionsmörtel) sollen solche mit einem tiefem pH-Wert3 gewählt werden, mit dem Ziel, eine möglichst geringe oder nur vorteilhafte Veränderung des geochemischen Milieus sicherzustellen.

Tiefer pH-Wert gilt für die HAA-Lagerstollen und alle untertägigen Zugänge. Ausnahme sind die SMA-Lagerkavernen: Dort wird ein Hoch-pH-Zement eingesetzt. ↩

Als integraler Bestandteil der Projektentwicklung hat die Nagra eine Methodik zur Ableitung von Anforderungen an die Lagerauslegung über fünf Stufen entwickelt und aus Sicht der Langzeitsicherheit solche im Hinblick auf das RBG abgeleitet (Nagra 2024c).

Die nachstehende Auflistung zählt die vier Ziele und Prinzipien der obersten Stufe (Stufe 1) der Anforderungsstruktur (Nagra 2024c) auf und gibt Beispiele an, wie diese in einem Verschlusskonzept berücksichtigt werden können.

-

Langzeitsicherheit (siehe Abschnitt 2.7.1)

-

Arbeits-, Betriebssicherheit und Machbarkeit (siehe Abschnitt 2.7.2)

-

Umwelt, Raumplanung und Gesellschaft

-

z. B. Trennung von Grundwasserstockwerken

-

-

Ressourcen und Wirtschaftlichkeit

-

z. B. zuverlässiger Verschluss des geologischen Tiefenlagers innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu verhältnismässigen Kosten

-

z. B. Ressourcenschonung durch Verwendung von ausgebrochenem Material bei der Resthohlraumverfüllung ausserhalb der Lagerkammern

-

z. B. Optimierung der Abläufe bei der Errichtung von Verschlussbauwerken

-

Von den vier Zielen und Prinzipien der obersten Stufe sind vor allem die ersten drei relevant für das Verschlusskonzept. Die Kategorie «Ressourcen und Wirtschaftlichkeit» hat lediglich im Hinblick auf die Kosten und Ressourcenschonung einen Einfluss auf das Verschlusskonzept.

Die übergeordneten Anforderungen aus der obersten Stufe der Anforderungsstruktur münden für die Langzeitsicherheit in fünf Sicherheitsfunktionen, die das Tiefenlagersystem als Ganzes erfüllen muss. Sie werden der Stufe 2 der Anforderungsstruktur zugeordnet und sind:

-

S1: Isolation der radioaktiven Abfälle von der Erdoberfläche

-

S2: Vollständiger Einschluss der Radionuklide für eine gewisse Zeit

-

S3: Immobilisierung, Rückhaltung und langsame Freisetzung der Radionuklide

-

S4: Kompatibilität der Elemente des Mehrfachbarrierensystems und der radioaktiven Abfälle untereinander und mit anderen Materialien4

-

S5: Langzeitstabilität des Mehrfachbarrierensystems bezüglich geologischer und klimatischer Langzeitentwicklungen

Für das Verschlusskonzept sind die Sicherheitsfunktionen S2 und S5 höchstens indirekt relevant. S2 wird durch eine entsprechende Auslegung der ELB und S5 durch eine geeignete Standortwahl und eine ausreichende Tiefenlage gewährleistet. Demgegenüber fliessen die Sicherheitsfunktionen S1, S3 und S4 direkt in das Verschlusskonzept mit ein.

Für die Komponenten des Verschlusssystems wird eine erste Umsetzung der relevanten Sicherheitsfunktionen aus der Langzeitsicherheit im Kapitel 3 gezeigt bzw., basierend auf den Resultaten in Nagra (2024c), zusammengefasst.

Dies schliesst auch die Aufrechterhaltung günstiger Prozesse und Eigenschaften des Mehrfachbarrierensystems mit ein (Aspekt der Schutzfunktion). ↩

Anforderungen aus der Betriebssicherheit und dem betrieblichen Strahlenschutz und damit aus dem einschlägigen gesetzlichen und behördlichen Regelwerk wirken sich vor allem auf die Lagerauslegung und die Organisation von untertägigen Arbeitsabläufen aus. Aus dem Gewinnungsbergbau, konventionellen Untertagdeponien und dem Tunnelbau einerseits sowie dem Betreiben kerntechnischer Anlagen andererseits liegt hierzu ein reichhaltiger Erfahrungsschatz vor.

Zur Einhaltung der nuklearen Sicherheit müssen die im geologischen Tiefenlager gehandhabten und gelagerten radioaktiven Materialien jederzeit wirksam eingeschlossen oder abgeschirmt sein. Für das Verschlusskonzept wird vorausgesetzt, dass wegen der wirksamen technischen Nahfeldbarrieren, bestehend aus einem Verfüllbaustoff mit einer ausreichenden Pufferstrecke zwischen dem zuletzt eingelagerten Endlagerbehälter resp. -container und dem Erstellungsort der Lagerkammerversiegelungen, keine erhöhten Anforderungen im Sinne der nuklearen Betriebssicherheit resp. des Strahlenschutzes erforderlich sein werden. Lediglich während des Baus der Lagerkammerversiegelungen sind aufgrund der relativen Nähe zu den Abfällen weiterhin Überwachungsmassnahmen (z. B. Messungen und Personendosimetrie) geplant.

Die Lagerkammerversiegelungen übernehmen bei einem Zwischenfall, beispielsweise bei einem Zutritt von Wasser oder einem unbefugten Eindringen in das geologische Tiefenlager, den Schutz der jeweiligen Endlagerbehälter/-container in den HAA-Lagerstollen und SMA-Lagerkavernen. Um dies zu gewährleisten, werden die Lagerstollen in Übereinstimmung mit Art. 7.3 Bst. a ENSI‑G03 (ENSI 2020b) und auch die Lagerkavernen unmittelbar nach Beendigung der Einlagerung versiegelt, was auch der nuklearen Betriebssicherheit und dem Strahlenschutz dient.

Die konventionelle Sicherheit umfasst die Arbeitssicherheit, den Gesundheitsschutz, den Brand- und Explosionsschutz sowie Flucht, Rettung und Intervention. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gewährleisten dabei zulässige gesundheitsrelevante Bedingungen für Personal und Besucher (z. B. zulässige Arbeits- oder Aufenthaltszeiten, Lärm, Temperatur, Feuchtigkeit, Staubentwicklung) sowie den Schutz vor gesundheitsgefährdenden Einwirkungen beim Auftreten von Abweichungen vom Regelbetrieb. Regelmässige Gefährdungsermittlungen dienen der Erkennung solcher potenziellen Abweichungen. Die aus der entsprechenden Risikobeurteilung abgeleiteten Sicherheitssysteme und die dazugehörigen administrativen Massnahmen (inklusive Kontrollen) werden bei der Anlagenauslegung und in den administrativen Festlegungen berücksichtigt (Art. 110 & 117 BV (BV 1999), Art. 6 ArG (Arbeitsgesetz, ArG 1964), Art. 82 UVG (UVG 1981), Beispielhaft wird hierbei auf die Punkte Wegführung, Zugänglichkeiten, Beleuchtung, Lüftung, Kühlung, Alarmierung, Kommunikation, Medienleitungen, Arbeitszeiten, persönliche Schutzausrüstung sowie Schulungen im Sinne der Prävention verwiesen. Aufgrund des aktuellen Planungs- und Detaillierungsstands thematisiert der vorliegende Bericht diese Punkte und ihre Anforderungen an dieser Stelle nur der Vollständigkeit halber.

Anforderungen an das Verschlusskonzept ergeben sich somit vor allem hinsichtlich der konventionellen Betriebssicherheit, d. h. der einzusetzenden Verfahrens- und Bautechnik beim Verfüllen und Verschliessen von Schächten, Tunneln und Lagerkammern und dem allfälligen lokalen Rauben des gebirgssichernden Ausbaus im Bereich von Versiegelungen.

Die bauliche Umsetzung soll die Anforderungen aus der Langzeitsicherheit, der Betriebssicherheit, dem Strahlenschutz sowie die umweltrechtlichen Vorschriften erfüllen und mit verhältnismässigem Aufwand erfolgen.

Mit geeigneten Anforderungen an die bauliche Umsetzung soll daher sichergestellt werden, dass die Verschlusskomponenten aus ingenieurtechnischer und wissenschaftlicher Sicht, in der für die Erfüllung der Funktion erforderlichen Qualität erstellt werden. Dabei spielen auch die geomechanischen Randbedingungen eine wichtige Rolle.

Eine Auflistung der Anforderungen befindet sich im Anhang B.