5. Bautechnische Auslegungsvarianten der Versieglungsbauwerke (NAB 21-12)

Die Varianten der Versiegelungsbauwerke unterscheiden sich in der konstruktiven Ausbildung der einzelnen Bauwerkselemente sowie im Umgang mit der bestehenden Ausbruchsicherung und der ausbruchsnahen Auflockerungszone. Alle gezeigten Varianten erfüllen die Anforderungen aus der Langzeitsicherheit. Es handelt sich somit um rein bautechnische Varianten. Die Notwendigkeit solcher Varianten folgt aus der Prognoseungewissheit in Bezug auf die lokalen (geomechanischen) Felseigenschaften des Wirtgesteins auf Lagerebene. Spätestens beim Bau des zentralen Bereiches und den Demonstrationen in den Testbereichen werden diese Ungewissheiten reduziert und die Varianten konkretisiert, sodass beim Bau jeweils mit optimierten Versiegelungsvarianten auf die angetroffenen Gebirgsverhältnisse reagiert werden kann.

Für die Herleitung der bautechnischen Auslegungsvarianten werden die Gefährdungsbilder beim Bau der Versiegelungsbauwerke identifiziert und Massnahmen vorgeschlagen (Abschnitt 5.1). Je nach Gebirgsverhalten beim Vortrieb bzw. Rauben des Ausbaus werden Massnahmenpakete für den Einbau des Dichtelements aufgezeigt (Abschnitt 5.2). Auf Basis der Massnahmenpakete werden anschliessend Auslegungsvarianten für die Versiegelungsbauwerke definiert (Abschnitt 5.3). Die exemplarischen Auslegungen der Versiegelungsbauwerke im Abschnitt 4.2 stellen, sofern es die felsmechanischen Verhältnisse zulassen, die Vorzugsvariante dar. Im Abschnitt 5.3 sind diese jeweils als Variante 3 aufgeführt.

Beim Bau der Widerlager, des Dichtelements und der Übergangsschichten des Versiegelungsbauwerks ist in der Interaktion mit dem Gebirge mit unterschiedlichen Gefährdungsbildern zu rechnen.

In Tab. 5‑1 sind die Gefährdungsbilder, die beim Bau der Versiegelungsbauwerke auftreten können, beschrieben, und es werden entsprechende Massnahmen zu deren Vermeidung vorgeschlagen. Die letzten drei Spalten ordnen das Gefährdungsbild den jeweiligen Elementen des Versiegelungsbauwerks zu.

Tab. 5‑1:Übersicht bautechnischer Gefährdungsbilder entlang der Versiegelungsbauwerke beim Bau der Widerlager (W), des Dichtelements (D) und der Übergangsschichten (Ü)

|

Nr. |

Name |

Beschreibung |

Annahme/Massnahme |

W |

D30 |

Ü31 |

|

1 |

Steinfall |

Gefährdung der Belegschaft durch Ablösen von Gesteinsteilen im Firstbereich (Grösse einige dm3). |

Reinigen der durch das Rauben der Ausbruchsicherung bzw. des Ausbaus freigelegten Gesteinsfläche und Arbeiten nur aus gesicherten Bereichen heraus. |

× |

× |

|

|

2 |

Auflockerung im Firstbereich |

Überbeanspruchung der Ausbruchsicherung infolge Auflockerungsdruck. Durch die Entlastung entsteht ein aufgelockerter Bereich, welcher zu einem Auflockerungsdruck im Firstbereich auf den Ausbau führt. |

Je nach vorliegender Standfestigkeit des Gebirges müssen beim Rauben der Ausbruchsicherung Teile der bestehenden Ausbruchsicherung beibehalten werden. Zusätzlich müssen ggf. neue Sicherungsmittel wie z. B. Anker oder Stahlbögen eingebaut werden, damit die verbleibende Ausbruchsicherung nicht überbeansprucht wird bzw. damit keine Ablösungen niederbrechen. Die Arbeiten erfolgen nur aus gesicherten Bereichen heraus. |

× |

× |

|

|

3 |

Ablösungen und Niederbruch |

Gefährdung der Belegschaft und von Maschinen durch gravitations- oder spannungsbedingte Ablösungen entlang von Trennflächen oder Brüchen im First, Kämpfer oder in den Paramenten. |

× |

× |

||

|

4 |

Ausbildung einer starken Auflockerung mit weit offenen und verbundenen Rissen |

Potenziell unzulässige Erhöhung der Gebirgsdurchlässigkeit infolge der Bildung einer ausbruchsnahen Auflockerungszone mit nicht-selbstabdichtenden offenen Rissen. Durch das Auffahren der Tunnel kommt es zu Spannungsumlagerungen, welche das umliegende Gebirge durch Volumenvergrösserung auflockern. |

Teilentfernen (Einschnitte) der ausbruchsnahen Auflockerungszone zur Verminderung von hydraulischen Fliesswegen. |

× |

× |

|

|

5 |

Unzulässige Deformationen infolge druckhaftem Gebirge |

Entlastung und spannungsinduzierte Bruchvorgänge infolge Überschreitens der Gebirgsfestigkeiten führen zu unzulässigen Tunnelkonvergenzen. |

Um unzulässige Deformationen zu vermeiden, wird in druckhaften Tunnelabschnitten die bestehende Ausbruchsicherung bzw. der Ausbau nicht über die gesamte Dichtelementstrecke entfernt. Der verbleibende Ausbau ist so auszulegen, dass er die Lasten aus den geraubten Strecken aufnehmen kann. In den geraubten Abschnitten werden systematische radiale Anker oder Stahlbögen verbaut32 (siehe auch Gefährdungsbild 2 und 3). Je grösser die Druckhaftigkeit des Gebirges, umso kleiner dürfen die zu raubenden Abschnitte sein. |

× |

× |

× |

|

6 |

Überbeanspruchung des Ausbaus infolge druckhaftem Gebirge |

Durch den echten Gebirgsdruck kann die Ausbruchsicherung bzw. der Ausbau überbeansprucht und beschädigt werden. |

× |

× |

× |

|

|

7 |

Zeitabhängige Deformation (resp. Zunahme Gebirgsdruck |

Bei gesättigtem Opalinuston kommt es infolge der aufgetretenen Volumenvergrösserung in der plastischen Zone zu langandauernden Spannungsumlagerungen infolge des Abbaus der Porenwasserüberdrücke. Diese führen zu zeitabhängigen Verformungen oder Gebirgsdruckzunahmen |

Keine Massnahmen nötig. Die Zunahme des Gebirgsdrucks hat für den kurzen Bauzustand der Versiegelungsbauwerke keine Relevanz. Nach dem erfolgten Einbau der Versiegelung und vor der vollständigen Sättigung des Dichtelements führt ein Versagen des Ausbaus zu keiner Beeinträchtigung der Funktionstüchtigkeit der Versiegelung. Das satt eingebaute Dichtelement wird lediglich durch die Konvergenzen weiter kompaktiert. Eine Vergrösserung der auflockerungsbedingten Rissbildung ist langfristig aufgrund der selbstabdichtenden Wirkung des Wirtgesteins zu vernachlässigen. Langfristig stellt sich ein Gleichgewicht zwischen dem Gebirgsdruck und dem Quelldruck des Dichtelements bei einer geringen Konvergenz ein. |

× |

||

|

8 |

Bergschlag in hochbelastetem, sprödem Gebirge |

Gefährdung der Belegschaft durch plötzliche, schlagartige Ablösungen am Ausbruchsrand. |

Anker in First, Kämpfer und Paramenten. |

× |

× |

|

|

9 |

Quellhebung |

Unzulässige Sohlhebung (Verletzung des für den Bau der Versiegelung erforderlichen Lichtraums) durch Tonquellen. |

Zur Verhinderung von Quellhebungen muss darauf geachtet werden, dass während der Bauphase dem Opalinuston kein Wasser zugeführt wird. Im Falle einer Quellhebung vor dem Einbau der Versiegelungen ist die Sohle nachzuschneiden, um das erforderliche Lichtraumprofil wiederherzustellen. Nach dem erfolgten Einbau der Versiegelung und vor der vollständigen Sättigung des Dichtelements führen Quellhebungen zu keiner Beeinträchtigung der Funktionstüchtigkeit der Versiegelung. Das satt eingebaute Dichtelement wird lediglich durch die Hebungen kompaktiert. |

× |

× |

|

|

10 |

Erhöhte Durchlässigkeit für Gas und Wasser infolge verbleibender Ausbauelemente |

Die Entfernung des bestehenden Ausbaus dient dazu, die ggf. vorhandene Fliesspfade zwischen Tunnelausbau und Wirtgestein zu unterbrechen. Muss der bestehende Ausbau aufgrund einer geringen Standfestigkeit im Tunnel verbleiben, werden diese Fliesspfade streckenweise nicht unterbrochen, wodurch die Gesamtdurchlässigkeit der Versiegelungsbauwerke erhöht sein kann. |

Die Durchlässigkeiten der Versiegelungsbauwerke sind für eine bestimmte Länge, über welche das Dichtelement in form- und kraftschlüssigem Kontakt mit dem Wirtgestein ist, dimensioniert. Daraus resultiert, dass im Fall von einem verbleibenden Ausbau die Gesamtlänge des Dichtelements erhöht werden muss, um die erforderliche Strecke, über welche der form- und kraftschlüssige Kontakt zwischen Dichtelement und Wirtgestein benötigt wird, sicherzustellen. |

× |

Hier wird auch die Übergangsschicht inkludiert, die sich innerhalb der Widerlager unmittelbar am Dichtelement selbst befinden. Hier ist ein Rauben der Ausbruchsicherung wie beim Dichtelement notwendig. ↩

Hier werden nur die Übergangsschichten, die sich ausserhalb der beiden Widerlager zur Abgrenzung der anliegenden Verfüllung befinden, berücksichtigt. Hier kann i.d.R. auf ein Rauben der Ausbruchsicherung verzichtet werden. ↩

Ausbau mit Stahlbögen gilt hier nur für den Bereich des Dichtelements. Im Bereich des Widerlagers sind nur punktuelle Ausbruchsicherungen mit temporär-helfenden Konstruktionselementen wie z. B. «Verzugsmatten» vorgesehen. ↩

Um den bautechnischen Gefährdungsbildern (Abschnitt 5.1) zu begegnen, werden Massnahmenpakete vorgeschlagen. Der Bau des Dichtelements (inklusive Umgang mit dem bestehenden Ausbau) stellt beim Bau des Versiegelungsbauwerks die grösste Herausforderung dar, da dabei einerseits das Gebirge nach Möglichkeit geschont und andererseits ein direkter Kontakt zwischen dem Dichtelement und dem Gebirge hergestellt werden soll. Des Weiteren sollen, wenn die Gebirgsverhältnisse es erforderlich machen, Einschnitte in die Auflockerungszone realisiert werden.

Beim Bau der Widerlager33 und der Übergangsschichten sind im Untertagbau bekannte Gefährdungsbilder zu erwarten, welchen mit Massnahmen des Tunnelbaus bzw. der Tunnelsanierung begegnet werden kann. Aus diesem Grund wird im Folgenden lediglich auf Massnahmenpakte für den Bau des Dichtelements eingegangen.

In Tab. 5‑2 werden konzeptionelle bautechnische Massnahmenpakete für den Bau der Dichtelemente der Versiegelungsbauwerke vorgestellt, mit welchen den Gefährdungsbildern aus Tab. 5‑1 begegnet wird. Die Varianten umfassen den Umgang mit dem bestehenden Ausbau und der Auflockerungszone sowie die daraus resultierenden Änderungen der Versiegelungslängen.

Im Fall des partiellen Raubens des Ausbaus ist eine Verlängerung des Dichtelements gegenüber der Auslegung mit kompletter Entfernung des Ausbaus notwendig. Die Lage des Dichtelements hängt von der erforderlichen Länge der Kontaktfläche (Ltot), der Länge der verbleibenden Ausbruchsicherung (Ls_AS) und der Länge der geraubten Strecken (LR) ab. Die erforderliche Gesamtlänge eines Dichtelements (L) ergibt sich zu:

\( L = L_{\text{tot}} + L_{\text{s_AS}} \left( \frac{L_{\text{tot}}}{L_R} - 1 \right) \)

Tab. 5‑2:Übersicht Massnahmenpakete für den Bau der Dichtelemente

Die geometrischen Angaben sind exemplarischer Abmessungen und stellen keine Vorfestlegung dar.

|

Massnahmenpaket |

Voraussetzung/ Auslöser |

Massnahmen |

Beschreibung |

Design-Parameter |

Beurteilung der Wirksamkeit |

Länge total (Ltot) direkter Kontakt Dichtelement – Wirtgestein |

|

A (nur V1 SMA-Lager) |

Ermöglichen eines präferierten Gaspfads34 zur Erhöhung der Gaspermeabilität |

Ohne Rauben des Ausbaus |

Einbau des Dichtelements im lichten Profil des Tunnels ohne Rauben des Ausbaus |

Einbaudichte Dichtmaterial Länge L des Dichtelements |

Kein Kontakt zwischen Dichtelement und Gebirge und folglich erhöhte Permeabilität innerhalb des Ausbaus |

Ltot = 0 m |

|

B |

Geringe Standfestigkeit des Gebirges |

Partielles Rauben des Ausbaus mit beschränkter Länge Ls_AS |

Schneiden und Entfernen des flächigen Ausbaus über eine Länge Ls_AS = 1 m ohne Ersatz des Ausbaus Längsabtragung des Gebirgsdrucks auf benachbarte intakte Ausbauabschnitte von 2 m Länge |

Einbaudichte Dichtmaterial Länge L Dichtelement Anzahl k Schlitze (k = ganze Zahl von L / (Ls_AS + 3 m)) |

Standfestigkeit Gebirge gewährleistet Kontakt Dichtelement mit Gebirge gewährleistet. |

Ltot = k × Ls_AS |

|

C |

Geringe Standfestigkeit des Gebirges Starke Auflockerung im Tunnelnahfeld |

Partielles Rauben des Ausbaus und Nachschnitt Auflockerungszone mit beschränkter Länge Ls_AS |

Schneiden und Entfernen des flächigen Ausbaus und Nachschnitt der Auflockerungszone über eine Länge Ls_AS = 1 m ohne Ersatz des Ausbaus Längsabtragung des Gebirgsdrucks auf benachbarte intakte Ausbauabschnitte von 2 m Länge |

Einbaudichte Dichtmaterial Länge L Dichtelement Anzahl k Schlitze (k = ganze Zahl von L/(Ls_AS + 3 m)) Nachschnitttiefe dns |

Standfestigkeit Gebirge gewährleistet Kontakt Dichtelement mit Gebirge gewährleistet Entfernung stark durchlässiger Auflockerungszone |

Ltot = k × Ls_AS |

|

D |

Sehr gute Standfestigkeit des Gebirges |

Durchgehendes Rauben des Ausbaus über Länge L35 |

Schrittweises Entfernen des flächigen Ausbaus und Nachschneiden über Längen von ca. 1 m und Ersatz des Ausbaus durch Systemankerung oder Stahlbögen und Netze (Arbeitssicherheit). |

Einbaudichte Dichtmaterial Länge L Dichtelement Steifigkeit/ Festigkeit (in Grenzen) Ersatzausbruchsicherung |

Standfestigkeit Gebirge gewährleistet Kontakt Dichtelement mit Gebirge gewährleistet Entfernung stark durchlässiger Auflockerungszone |

Ltot = L |

L = Länge Dichtelement, Ltot = Länge total Kontakt Dichtelement und Wirtgestein, Ls_AS = Länge Rauben AS

Im Falle des partiellen Raubens des bestehenden Ausbaus können allfällige Arbeiten immer aus den gesicherten Bereichen heraus durchgeführt werden. Damit der verbleibende Ausbau die zusätzlichen Lasten aus den geraubten Bereichen mittragen kann, muss dieser entsprechend ausgelegt sein.

Der Einschnitt in das Wirtgestein zur Errichtung des Widerlagers erfolgt schrittweise in 1-Meter-Intervallen. Dabei werden aufgrund der Arbeitssicherheit punktuelle Ausbruchsicherungen verwendet (z. B. Anker) und gegebenenfalls temporäre flächenhafte Sicherungselemente (z. B. Gittermatten). ↩

Innerhalb der Schnittstelle zwischen Ausbruchsicherung aus Spritzbeton und Wirtgestein. ↩

Es sind zusätzliche Nach- und Einschnitte in das Wirtgestein möglich, sofern ein nachgewiesener Mehrwert resultiert. ↩

Basierend auf den Massnahmenpaketen für den Bau des Dichtelements werden im Folgenden Auslegungsvarianten für die Versiegelungsbauwerke vorgestellt. Wie bereits im Abschnitt 5.2 erwähnt, unterscheiden sich die Auslegungsvarianten nur hinsichtlich der Massnahmen beim Bau des Dichtelements. Alle Auslegungsvarianten erfüllen die Anforderungen aus der Langzeitsicherheit.

Aufgrund der ähnlichen Anforderungen an die Auslegung werden die Versiegelungen V1-HAA, V2-HAA und V2-SMA zusammengefasst betrachtet. Zusätzlich werden Varianten für die Versiegelungen V1-SMA gezeigt. Für das vertikale V3-Versiegelungsbauwerk wird lediglich eine Auslegungsvariante vorgeschlagen.

Der Entscheid über die zu verwendenden Versiegelungsvarianten wird, basierend auf den standortspezifischen Gebirgseigenschaften, nach der Testbereiche-Phase gefällt. Die für den Standort vorgesehenen Versiegelungsvarianten werden in Demonstrationen in den Testbereichen realisiert. Es wird angestrebt, eine Versiegelungsvariante pro Versiegelungstyp zu definieren, welche an allen Orten erstellt wird. Die gleichartige Erstellung pro Versiegelungstyp ermöglicht einen Lerneffekt, durch welchen der Versiegelungsbau optimiert werden kann (Abschnitt 4.1, Punkt 13). Spätere Erkenntnisse über die geomechanischen Bedingungen an den Einbauorten der einzelnen Versiegelungen können zu weiteren Optimierungen führen.

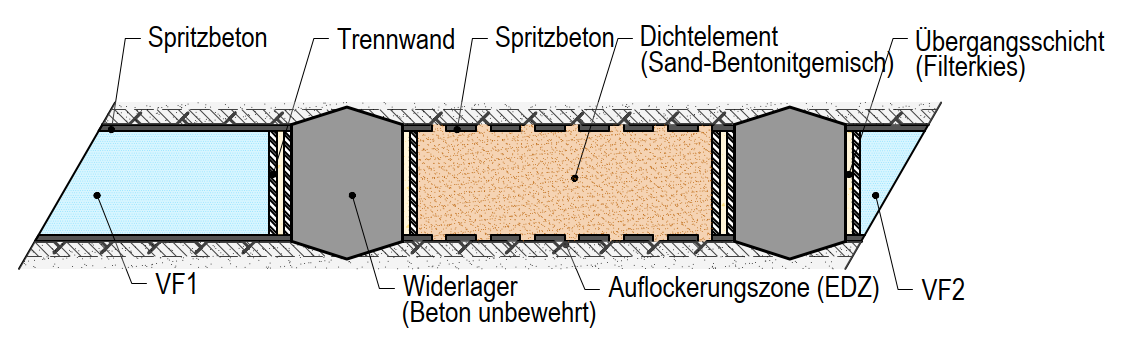

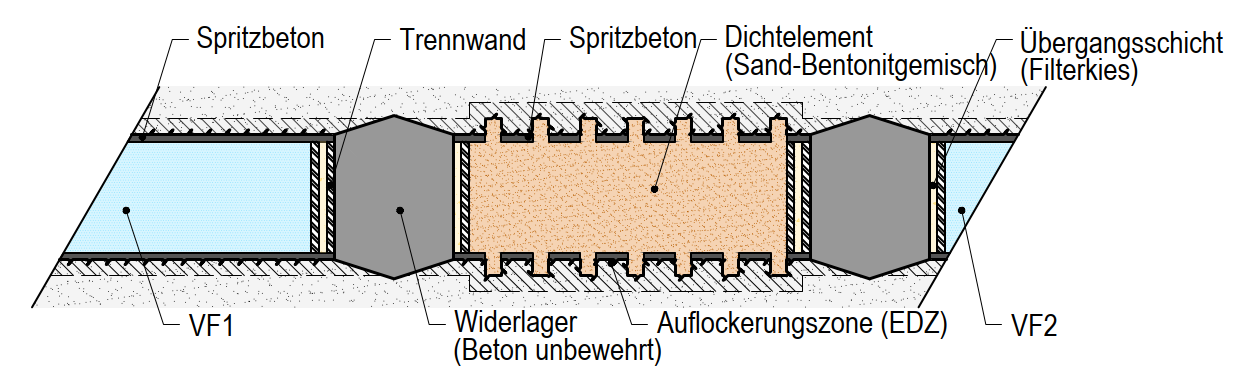

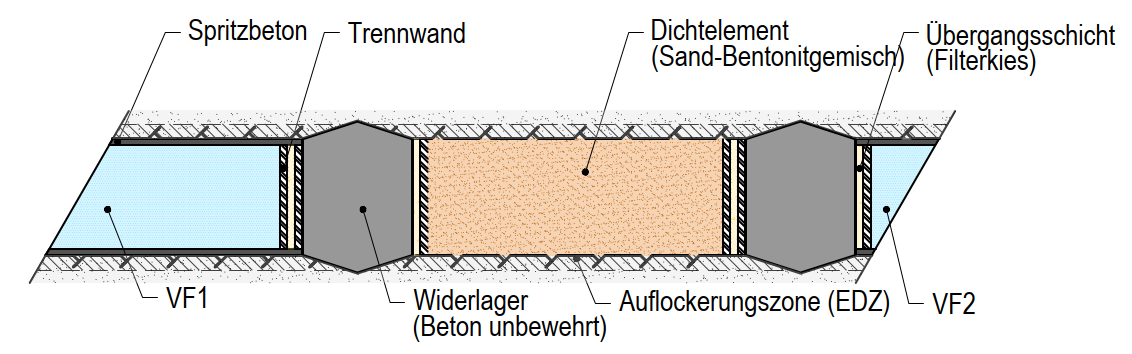

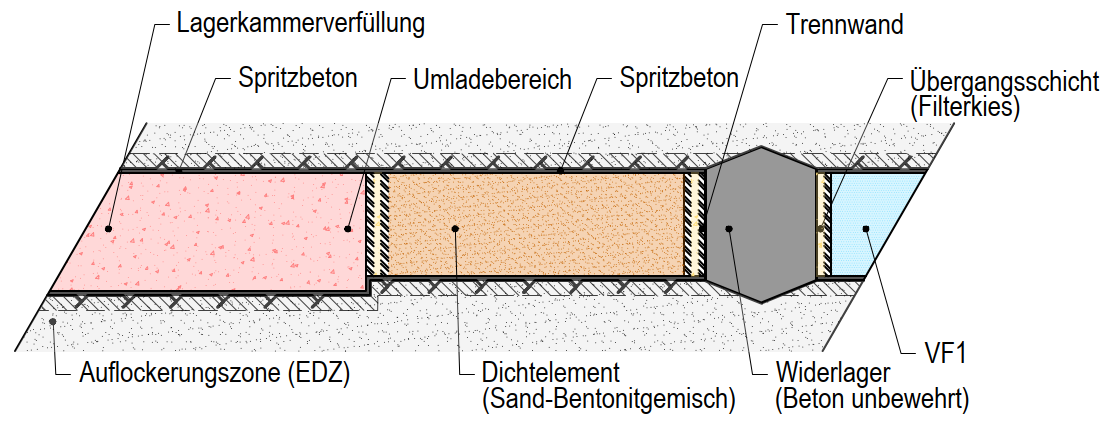

Basierend auf den Massnahmenpaketen in Tab. 5‑2, sind für die Versiegelungen V1-HAA, V2‑HAA und V2-SMA drei Auslegungsvarianten vorgesehen. Die Varianten sind schematisch in Tab. 5‑3 dargestellt.

Bei der ersten Variante wird der bestehende Ausbau partiell entfernt. Zusätzlich wird durch das Lösen von lockeren Felsteilen die Kontaktfläche zwischen Dichtelement und Wirtgestein bereinigt. Diese Variante entspricht dem Massnahmenpaket B in Tab. 5‑2 und ist im gering standfesten Gebirge vorgesehen.

Die zweite Variante umfasst ebenfalls eine partielle Entfernung des bestehenden Ausbaus sowie einen Nachschnitt eines Teils der Auflockerungszone im Bereich der Raubung. Diese Variante entspricht dem Massnahmenpaket C in Tab. 5‑2 und ist im gering standfesten Gebirge mit starker Auflockerung vorgesehen. Um die erneute Auflockerung durch den Nachschnitt zu reduzieren, kann bei Bedarf eine radiale Ankerung vorgängig zum Nachschnitt installiert werden. Die Anker werden mit dem Erstellen des Nachschnitts ebenfalls geschnitten.

Bei der dritten Variante wird über die gesamte Länge des Dichtelements der bestehende Ausbau entfernt. Diese Variante entspricht dem Massnahmenpaket D in Tab. 5‑2 und ist im standfesten Gebirge vorgesehen. Für die Gewährleistung der Arbeitssicherheit wird nach dem Rauben der flächenhaften Stützung eine Ausbruchsicherung mit Anker oder Stahlbogen, zusammen mit Netzen eingebracht.

Tab. 5‑3:Exemplarische Varianten V1-HAA, V2-HAA und V2-SMA

Alle Varianten sind im Längsschnitt dargestellt. Für V1-HAA und V2-HAA wird «reiner» Bentonit als Dichtelement verwendet.

|

V2-SMA Variante 1 |

|

|

|

V2-SMA Variante 2 |

|

|

|

V2-SMA Variante 3 |

|

|

Bei den ersten beiden Varianten müssen die Versiegelungen verlängert werden, um eine konstante Länge der Kontaktfläche zwischen Wirtgestein und Dichtelement zu gewährleisten. Bei der dritten Variante handelt es sich um die kürzeste Variante der Versiegelungen. Sofern es die felsmechanischen Verhältnisse zulassen, stellt sie somit die Vorzugsvariante dar.

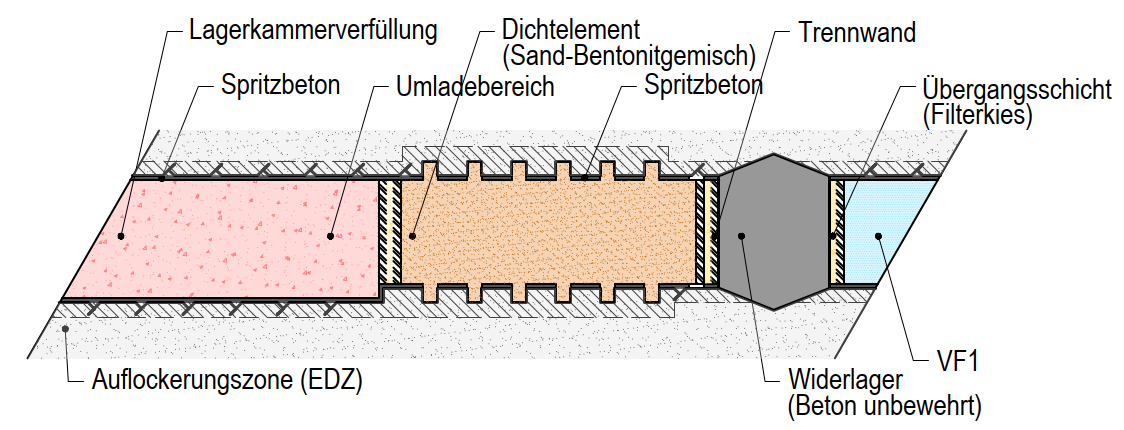

Eine Ausnahme bei der Variantenbetrachtung bietet bei den Versiegelungen V1-SMA die optionale Variante (siehe Tab. 5‑4, unten). Diese zielt auf die Anforderung der Ermöglichung einer verbesserten36 Gasmigration aus der Lagerkaverne ab.

Bei der ersten Variante wird der bestehende Ausbau partiell entfernt. Zusätzlich wird durch das Lösen von lockeren Felsteilen die Kontaktfläche zwischen Dichtelement und Wirtgestein bereinigt. Diese Variante entspricht dem Massnahmenpaket B in Tab. 5‑2 und ist im gering standfesten Gebirge vorgesehen.

Bei der zweiten Variante wird zusätzlich zum partiellen Rauben des bestehenden Ausbaus die Auflockerungszone nachgeschnitten. Damit wird dem Gefährdungsbild der erhöhten tunnelnahen Auflockerung entgegengewirkt, wodurch jedoch der Gasfluss reduziert wird. Diese Variante entspricht dem Massnahmenpaket C in Tab. 5‑2.

Bei der dritten Variante wird über die gesamte Länge des Dichtelements der bestehende Ausbau entfernt. Diese Variante entspricht dem Massnahmenpaket D in Tab. 5‑2 und ist im standfesten Gebirge vorgesehen. Für die Gewährleistung der Arbeitssicherheit wird nach dem Rauben der flächenhaften Stützung eine Ausbruchsicherung mit Anker oder Stahlbogen zusammen mit Netzen eingebracht.

Die optionale Variante (Nebenvariante) dieser Versiegelung verzichtet auf die Entfernung der bestehenden Ausbruchsicherung. Diese Variante ist nur bedingt abhängig von den Felskonditionen und wird für den Fall von erhöhten Gasbildungspotenzialen vorgesehen, um einen verbesserten Gasfluss zu ermöglichen. Die Kontaktfläche zwischen der bestehenden Ausbruchsicherung aus Spritzbeton und dem Wirtgestein wirkt hierbei als Fliesspfad für das Gas. Die spätere Degradation des Betons führt zu einer erhöhten Gasdurchlässigkeit, bis die Fuge durch den Quelldruck des Dichtelements oder durch die Konvergenz des Gebirges überdrückt wird.

Tab. 5‑4:Varianten für die Versiegelungen V1-SMA

Alle Varianten sind im Längsschnitt dargestellt.

|

V1-SMA Variante 1 |

|

|

|

V1-SMA Variante 2 |

|

|

|

V1-SMA Variante 3 |

|

|

|

V1-SMA optionale Nebenvariante |

|

|

Um eine konsistente Länge der Kontaktfläche zwischen Wirtgestein und Dichtelement bei allen Varianten zu gewährleisten, müssen bei den ersten beiden Varianten die Versiegelungen ebenfalls verlängert werden. Bei der dritten Variante handelt es sich um die kürzeste Variante der Versiegelungen und stellt somit, sofern es die felsmechanischen Verhältnisse zulassen, die Vorzugsvariante dar. Die optionale Variante wäre der Vorzugsvariante gleichgestellt, sollten ihre Eigenschaften benötigt werden.

Verbesserung durch eine – wenn auch nur temporär – erhöhte Gasdurchlässigkeit innerhalb der Ausbruchsicherung (hier: Spritzbeton) bzw. innerhalb der Konturzonen. Bei allen drei Varianten wird eine Gasdurchlässigkeit durch den hohen Sandanteil im Bentonit (Verhältnis S/B 80:20) ermöglicht. Siehe Abschnitt 4.1 (Auslegungsgrundsatz 4) und Abschnitt 4.2.2. ↩

Für das V3-Versiegelungsbauwerk wird lediglich eine Auslegungsvariante vorgeschlagen. Da der Bau des Versiegelungsbauwerks im vertikalen Schacht erfolgt, sind keine Arbeiten überkopf erforderlich. Das Rauben des Ausbaus, das Einschneiden in die Auflockerungszone und der Einbau des Dichtelements können in vertikalen Etappen realisiert werden, welche an die vorherrschenden geologischen Verhältnisse angepasst werden können. Das Versiegelungsbauwerk unterscheidet sich dadurch jedoch nicht in seiner konstruktiven Auslegung. Fig. 4‑5 zeigt den exemplarischen Aufbau der Variante.