4. Vorgehen bei der Standortwahl und Grundlagen für den Standortvergleich (NTB 24-03)

Die Standortwahl wurde auf Basis eines sicherheitstechnischen Vergleichs der verbleibenden Standortgebiete getroffen. Das Vorgehen orientierte sich an den in SGT-Etappe 3 gewonnenen Erkenntnissen.

Für die drei verbleibenden Standortgebiete wurden umfangreiche erdwissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt und die bestehenden Kenntnisse vertieft (Fig. 4‑1).

Fig. 4‑1:Die wichtigsten geologische Datenquellen in der Nordschweiz

Basierend auf Fig. 2-2 in Nagra (2024e).

Zwischen Herbst 2015 und Frühjahr 2017 wurden für die Gebiete Jura Ost und Nördlich Lägern zwei neue 3D-Seismik-Datensätze erhoben und für das Gebiet Zürich Nordost die existierende 3D-Seismik aus dem Jahr 1997 ergänzt. Dabei wurde in allen Gebieten eine vergleichbare Datenprozessierung und eine konsistente Interpretationsmethodik angewandt. Die Ergebnisse bestätigten das bisherige Verständnis des geologischen Aufbaus der Standortgebiete und erlaubten es zum Beispiel, das Schichtmodell des geologischen Untergrundes (Tiefenlage und Mächtigkeit der geologischen Schichten) und die Kartierung von tektonischen Elementen zu präzisieren (Kap. 2.2 und 7.1 in Nagra 2024e).

Zudem wurden 9 neue Tiefbohrungen abgeteuft. Die Tiefbohrungen reichen im Durchschnitt gut 1'000 m tief in den Untergrund. Insgesamt wurden über 10'000 m Gestein erbohrt und davon 6'000 m gekernt. Labore in der Schweiz, in Japan, Australien und anderen Ländern analysierten mehr als 4'000 Proben. Anhand der Auswertungen der Befunde aus den Tiefbohrungen wurden die Ergebnisse der 3D-Seismik kalibriert und die Eigenschaften der Gesteinsschichten vertieft charakterisiert. Die Untersuchungen führten zu einem starken Datenzuwachs zu Schlüsselparametern für die Standortevaluation für ein geologisches Tiefenlager (Fig. 4‑2). Die bereits gut untersuchten Eigenschaften des Opalinustons konnten dabei bestätigt, die Rahmengesteine und die hydrogeologischen Verhältnisse spezifischer charakterisiert werden (Kap. 2.3 und 7.1 in Nagra 2024e).

Fig. 4‑2:Entwicklung der geologischen Datengrundlage einiger Schlüsselparameter in den Jahren vor und nach der Tiefbohrkampagne, die im Hinblick auf die Standortevaluation für ein geologisches Tiefenlager in der Schweiz erarbeitet wurde

Basierend auf Fig. 2-3 in Nagra (2024e).

Die Kompilation umfasst Daten von den 9 neuen Tiefbohrungen sowie den älteren Bohrungen Benken, Riniken und Weiach-1. Die Daten sind auf die Bohrung Stadel-3-1 projiziert, deren Gesteinsprofil als Referenz auf der linken Seite dargestellt ist. Die Daten sind auf die durchschnittliche Mächtigkeit der Formationen normiert, die horizontalen Balken widerspiegeln die Datendichte. Parameter mit einem Stern beziehen sich auf Laborexperimente an Bohrkernen, während Parameter mit zwei Sternen in-situ-Messungen in den Bohrungen darstellen.

Weitere Feldarbeiten wurden im Hinblick auf die Beurteilung der geologischen Langzeitentwicklung durchgeführt. Diese umfassten u.a. hochauflösende 2D-Seismik-Daten sowie 11 Quartärbohrungen mit einer Länge von 50 – 300 m (Fig. 4‑1). Anhand dieser Untersuchungen konnten Aspekte zur Erosion weitergehend eingegrenzt werden (Kap. 2.4 und 7.1 in Nagra 2024e).

Ergänzend wurden auch zahlreiche Untersuchungsprogramme in (Fels-)Labors durchgeführt. Diese Arbeiten vertieften die Erkenntnisse aus Arbeiten mehrerer Jahrzehnte bezüglich Tiefenlager-relevanter Aspekte der Geologie in der Schweiz und im Ausland, sowie aus der allgemeinen geologischen Forschung, aus der Kohlenwasserstoff-Exploration oder aus Tunnelbauten. Das geologische Verständnis wurde weitgehend bestätigt. Die geologischen Prozesse in der Vergangenheit sind damit ausreichend bekannt, um mögliche zukünftige Entwicklungen einzugrenzen (Kap. 2.6, 2.7 und 7.1 in Nagra 2024e).

Die Synthese über den geologischen Untergrund und das geologische Gesamtbild in der Nordschweiz ist in Nagra (2024e) enthalten. Die Parametrisierung der geologischen Standortgebiete ist Inhalt von Nagra (2024d).

Aufbauend auf den neu gewonnenen geologischen Erkenntnissen wurden die Grundlagen aus Etappen 1 und 2 zu den Tiefenlagern überprüft und aktualisiert.

Abfallinventar und -zuteilung

Das RBG basiert, gemäss den Vorgaben des ENSI, auf dem MIRAM (Kap. 1.1 in Nagra 2023b). Das MIRAM-RBG umfasst den heute vorhandenen Abfall (Mengen, Materialien und Nuklidinventar) und eine Prognose des noch entstehenden Abfalls unter Annahme einer Betriebsdauer der aktuell betriebenen Kernkraftwerke von 60 Jahren. Das Volumen der konditionierten Abfälle beträgt rund 44'000 m3, das verpackte Volumen rund 93'000 m3 (Zahlen gerundet aus Tab. 7-1 in Nagra 2023b). Eine detaillierte Beschreibung der Abfälle und ihrer Eigenschaften findet sich in Kap. 5 bis 7 und in den Anhängen in Nagra (2023b).

Abgebrannte Brennelemente sowie verglaste hochaktive Abfälle aus der Wiederaufarbeitung werden dem HAA-Lager, schwach- und mittelaktive Abfälle sowie die alphatoxischen Abfälle dem SMA-Lager zugeordnet (Kap. 4.2 in Nagra 2024a). Diese Abfallzuteilung ist sicherheitsgerichtet, da sowohl die geologische als auch die technischen Barrieren die an sie gestellten Anforderungen erfüllen, wodurch die Langzeitsicherheit in allen Standortgebieten und für beide Lagertypen gewährleistet wird (Tab. 6-1 in Nagra 2024a). Alternative Abfallzuteilungen haben in SGT-Etappe 3 keine sicherheitstechnische Relevanz mehr, da in allen Standortgebieten und für beide Lagertypen der Opalinuston als Wirtgestein gesetzt ist. Dies bedeutet, dass die gewählte Abfallzuteilung und auch alternative Abfallzuteilungen keinen Einfluss auf die Standortwahl haben (Tab. 6-1 in Nagra 2024a). Die in Etappe 1 definierten Betrachtungszeiträume von 100'000 Jahren für SMA resp. 1 Mio. Jahren für HAA behalten weiterhin ihre Gültigkeit (Kap. 5.1 bis 5.2 in Nagra 2024a).

Sicherheits- und Lagerkonzept

Das Sicherheits- und Lagerkonzept (Kap. 3 in Nagra 2024l) wurde über die letzten 20 Jahre iterativ weiterentwickelt und gilt als robust und ausgereift. Es umfasst die technischen Barrieren Abfallmatrix, Endlagerbehälter, Verfüllung und Versiegelung sowie die Geologie als natürliche Barriere. Dieses Mehrfachbarrierensystem gewährleistet, dass das Tiefenlagersystem im Verlauf seiner zeitlichen Entwicklung die notwendigen Sicherheitsfunktionen gemäss Richtlinie ENSI-G03 (ENSI 2023) erfüllt (Kap. 3.4 in Nagra 2024l). Es ist aufgrund der ähnlichen geologischen Verhältnisse in den Standortgebieten gleich angewandt worden.

Lagerauslegung

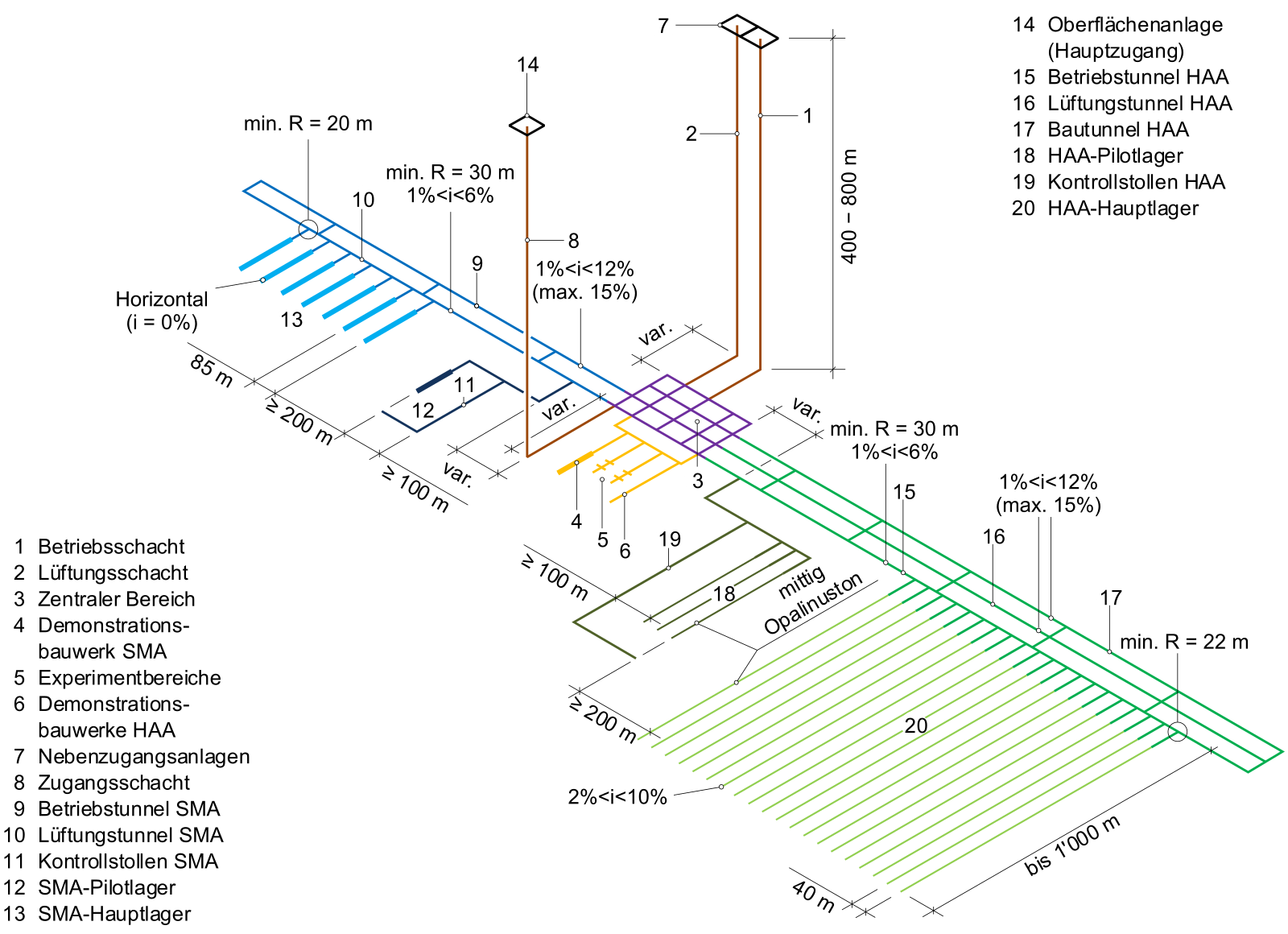

Das Lagerkonzept wurde in einer für alle Standortgebiete in Etappe 3 gleichermassen anwendbaren Lagerauslegung beispielhaft umgesetzt. Die Lagerauslegung aus früheren Projektphasen weitgehend beibehalten und mit einer standortspezifischen Erschliessung ergänzt. Somit wurden Unterschiede in den geologischen Eigenschaften der Standorte und nicht Unterschiede in der Lagerauslegung bewertet. Dazu wurde die bereits in Etappe 2 erarbeitete Zusammensetzung und Anordnung der Bauwerke eines geologischen Tiefenlagers in Module unterteilt (Kap. 3 in Nagra 2022), die sich zu unterschiedlichen Lagertypen kombinieren lassen (Fig. 4‑3). Die standortunabhängige Lagerauslegung erfüllt die Anforderungen aus Sicht der Langzeitsicherheit und der technischen Machbarkeit (Kap. 2 in Band 5 aus Nagra 2023a). Die für den Standortvergleich wichtigsten Eckpunkte lassen sich wie folgt skizzieren.

Die Lagerkonfigurationen umfassen je ein Haupt- und ein Pilotlager pro Lagertyp. Als Funktion der erwarteten Abfallmenge wird eine standortunabhängige Fläche von insgesamt ca. 1 km2 für das HAA-Lagerfeld, resp. ca. 0.6 km2 für das SMA-Lagerfeld benötigt. Sowohl für HAA als auch für SMA ist in der benötigen Fläche zudem das Pilotlager und eine gewisse Reserve hinsichtlich der erwarteten Abfallmenge gemäss MIRAM-RBG enthalten (Kap. 3.1.6 in Nagra 2024b).

Fig. 4‑3:Generische Zusammensetzung der Module des Tiefenlagers und deren Hauptabmessungen gemäss aktueller Auslegung

Kopie der Fig. 4-2 in Band 5 in (Nagra 2023a).

Die für den sicherheitstechnischen Vergleich geforderten Bewertungsobjekte wurden auf Basis der geologischen Kenntnisse und der überprüften Grundlagen zu den Tiefenlagern definiert. Dazu wurden innerhalb der in Etappe 1 festgelegten Standortgebiete raumwirksame geologische Elemente in einem mehrstufigen Vorgehen analysiert, um den untertägigen Raum einzuengen und den EG sowie die Platzreserven zum Zweck des sicherheitstechnischen Vergleichs abzugrenzen (Kap. 3.1 in Nagra 2024b). Innerhalb der so abgegrenzten EG wurde anschliessend das vorläufige Lagerfeld angeordnet und die Lager für den Zweck des Standortvergleichs projektiert (Kap. 3.2 in Nagra 2024b).

Alle Standortgebiete weisen im Opalinuston potenzielle Lagerzonen mit grosser lateraler Ausdehnung auf, welche den Platzbedarf gemäss aktueller Lagerauslegung bei weitem übertreffen. Sie befinden sich in geeigneter Tiefenlage und mit ausreichend Abstand zu regionalen Störungszonen (Kap. 3.1.1 in Nagra 2024b). Ober- und unterhalb der potenziellen Lagerzonen erweist sich zusätzlich zum Opalinuston die gesamte Gesteinsabfolge zwischen den nächstliegenden Aquiferen als geringdurchlässig. Somit umfasst der EG vertikal in allen Standortgebieten den Opalinuston und mächtige Pakete von Rahmengesteinen, die nachweislich zur guten geologischen Barrierewirkung beitragen (Kap. 3.1.2 in Nagra 2024b).

Lateral wurde dem sicherheitstechnischen Vergleich pro Lagertyp jeweils ein einheitlicher Platzbedarf als EG sowie einheitliche Platzreserven, die ein Mehrfaches davon betragen, zugrunde gelegt. Dazu wurde innerhalb der potenziellen Lagerzone die doppelte Fläche des Platzbedarfs gemäss aktueller Lagerauslegung als EG (2 km2 für HAA; 1.2 km2 für SMA) und das 3-fache davon als EG inkl. Platzreserven (6 km2 für HAA; 3.6 km2 für SMA) ausgeschieden (Kap. 3.1.6 in Nagra 2024b).

Die Definition der Bewertungsobjekte wurde zunächst für das HAA-Lager vorgenommen (Kap. 4 in Nagra 2024b). Nach getroffener Standortwahl für HAA erfolgte analog die Definition der Bewertungsobjekte für das SMA-Lager (Kap. 5 in Nagra 2024b). Dabei wurde der verfügbare untertägige Raum am gewählten HAA-Standort, Nördlich Lägern, um den EG und die Platzreserven des HAA-Lagers reduziert.

Das detaillierte Vorgehen und die Ergebnisse dieser Schritte sind in den Kap. 3-5 in Nagra (2024b) dokumentiert. Nachfolgend werden die resultierenden Bewertungsobjekte vorgestellt. Die exemplarische Umsetzung der sechs standortspezifischen Lagerprojekte ist im «Bautechnischen Dossier Standortvergleich» enthalten (Nagra 2023a).

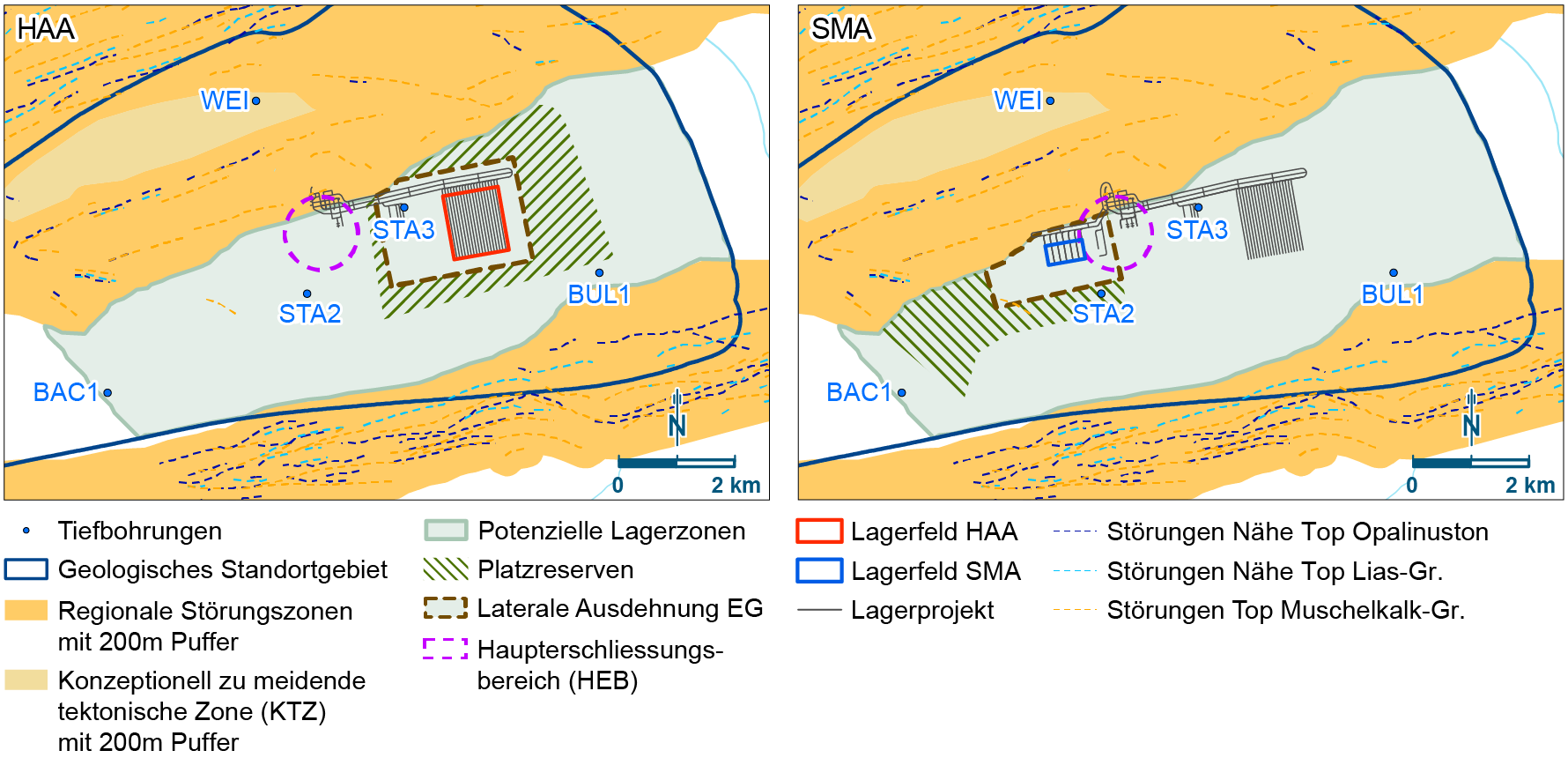

Bewertungsobjekte HAA und SMA in Jura Ost

Als potenzielle Lagerzone wird in Jura Ost (Kap. 4.1 und 5.1 in Nagra 2024b) der zentrale Bereich mit einer einfachen Geologie betrachtet, in welchem der Opalinuston eine minimale Tiefenlage zum Schutz vor Erosion aufweist. Vertikal umfasst der EG alle Gesteinseinheiten zwischen dem Keuper-Aquifer unterhalb und dem Hauptrogenstein-Aquifer oberhalb des Opalinustons und weist Mächtigkeiten von rund 200 – 260 m auf.

Die Bewertungsobjekte HAA und SMA sind im östlichen Teil der potenziellen Lagerzone angeordnet, der kaum seismisch kartierbare Störungen aufweist (Fig. 4‑4). Die vorläufigen Haupt- und Pilotlager sind auf rund 500 m Tiefe im EG platziert. Erschlossen wird der Bereich untertag mittels eines Zugangs- und Betriebstunnels von der Oberflächenanlage auf dem Gebiet der Gemeinde Villigen aus. Die Lüftungsschächte sind von der Nebenzugangsanlage im Taleinschnitt «Itele» – «Matten» – «Riniken» vorgesehen.

Fig. 4‑4:Bewertungsobjekte Jura Ost für HAA (links) und SMA (rechts)

Basierend auf Fig. 4-2 und Fig. 5-2 in (Nagra 2024b).

Die potenzielle Lagerzone für SMA weist im nordwestlichen Bereich eine grössere Ausdehnung auf als diejenige für HAA, da die Anforderungen an die Tiefenlage zum Schutz vor Erosion für SMA weniger einschränkend sind.

Bewertungsobjekte HAA und SMA in Nördlich Lägern

In Nördlich Lägern (Kap. 4.2 und 5.2 in Nagra 2024b) umfasst die potenzielle Lagerzone den ruhig gelagerten Bereich mit sehr hoher Kontinuität zwischen regionalen Störungszonen im Norden und Süden (Fig. 4‑5). Hier umfasst der EG vertikal alle Gesteinseinheiten zwischen dem Keuper-Aquifer unterhalb und dem Malm-Aquifer oberhalb des Opalinustons und weist Mächtigkeiten von rund 290 – 380 m auf.

Das Bewertungsobjekt HAA wurde aufgrund des hohen Tonmineralgehalts der Rahmengesteine direkt über dem Opalinuston sowie der insgesamt etwas grösseren Fläche mit flach gelagertem Opalinuston im östlichen Bereich von NL platziert. Für das vorläufige SMA-Lagerfeld wurde eine besonders geeignete Kombination aus Schichtmächtigkeit und -neigung innerhalb des Opalinustons im nicht vom HAA-Lager beanspruchten Bereich westlich des Haupterschliessungsbereichs gewählt (Fig. 4‑5). Die vorläufigen Haupt- und Pilotlager sind auf rund 900 m Tiefe im EG platziert. Erschlossen wird der Bereich untertag aus dem Haberstal.

Fig. 4‑5:Bewertungsobjekte Nördlich Lägern für HAA (links) und SMA (rechts)

Basierend auf Fig. 4-4 und Fig. 5-4 in (Nagra 2024b).

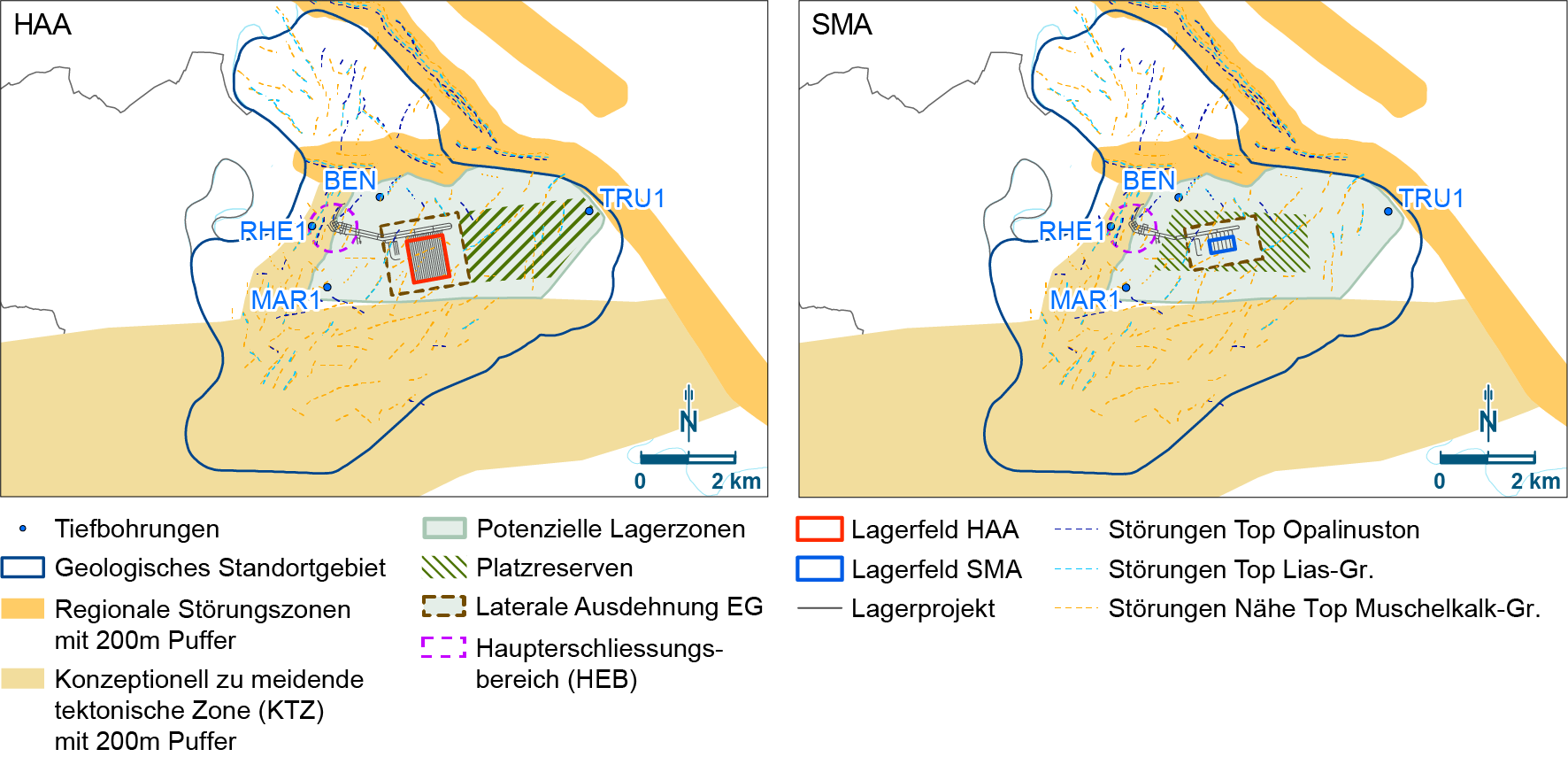

Bewertungsobjekte HAA und SMA in Zürich Nordost

In Zürich Nordost (Kap. 4.3 und 5.3 in Nagra 2024b) umfasst die potenzielle Lagerzone den Bereich mit der einfachsten Geologie zwischen mehreren regionalen tektonischen Elementen. Er liegt im Zentrum des Standortgebiets (Fig. 4‑6). Vertikal umfasst der EG alle Gesteinseinheiten zwischen dem Keuper-Aquifer unterhalb und dem Malm-Aquifer oberhalb des Opalinustons und weist Mächtigkeiten von rund 260 – 300 m auf.

Die potenzielle Lagerzone weist unterschiedliche Konfigurationen hinsichtlich Schichtmächtigkeiten, -neigungen, Tiefenlage und Abstand zum Haupterschliessungsbereich auf. Um eine möglichst ausgewogene geologische Konfiguration zu nutzen, wurden die vorläufigen Lagerfelder in der Mitte platziert und, mit Blick auf die zunehmenden Sicherheitsmargen bzgl. Langzeitveränderungen, insbesondere die Platzreserven für HAA östlich angrenzend angeordnet (Fig. 4‑6). Die vorläufigen Haupt- und Pilotlager sind auf rund 700 m Tiefe im EG platziert. Erschlossen wird der Bereich untertag von der Oberflächenanlage aus dem Bereich Isenbuck – Berg und «Rinauer Feld».

Fig. 4‑6:Bewertungsobjekte Zürich Nordost für HAA (links) und SMA (rechts)

Basierend auf Fig. 4-6 und Fig. 5-6 in (Nagra 2024b).

Für diese vorläufigen, standortspezifischen Lagerprojekte wurde mittels Sicherheitsanalysen aufgezeigt, wie sich die Tiefenlagersysteme, ausgehend von den heutigen Bedingungen, in den untersuchten Standortgebieten langfristig entwickeln (Nagra 2024h) und welche radiologischen Auswirkungen sich daraus ergeben (Nagra 2024j). Für alle Lagertypen und Standortgebiete werden die Schutzkriterien gemäss Richtlinie ENSI-G03 (ENSI 2023) eingehalten und der geforderte Schutz von Mensch und Umwelt erfüllt:

Die radiologischen Dosisberechnungen sind in Kap. 6 in Nagra (2024j) dokumentiert. Sie zeigen, dass alle Dosisintervalle sowohl für HAA als auch für SMA weit unterhalb des Schutzkriteriums von 0.1 mSv/a liegen, d.h. dass alle Standortgebiete für beide Lagertypen sicherheitstechnisch geeignet sind (Kap. 6.1.4 und 6.2.4 in Nagra 2024j). Auch die radiologischen Konsequenzen einer allfälligen Freilegung wurden geprüft Kap. 3.7 und 4.7 in Nagra 2024k), wobei eine Freilegung des Tiefenlagers innerhalb der Betrachtungszeiträume für alle Standortgebiete als äusserst unwahrscheinlich eingestuft wird (Kap. 6.1 in Nagra 2024c).

Die Sicherheitsanalysen bestätigen zudem die sicherheitstechnische Eignung und, gemessen an den Schutzkriterien, die Gleichwertigkeit der Standortgebiete für die Zeit nach Verschluss für beide Lagertypen (Kap. 6.1.4 und 6.2.4 in Nagra 2024j). Damit bestätigen die Sicherheitsanalyen für den Standortvergleich in Etappe 3 die Ergebnisse der provisorischen Sicherheitsanalyen aus Etappe 2.

Welches Gebiet die Erwartungen an den Standort eines geologischen Tiefenlagers am besten erfüllt, wurde mittels qualitativer Bewertung der EG im Raster der 13 SGT-Kriterien zur Sicherheit und technischen Machbarkeit (vgl. Kap. 2.1) aufgezeigt.

Dazu wurde die qualitative Bewertung gegenüber früheren Etappen überprüft und an den aktuellen Kenntnisstand angepasst (Kap. 3 in Nagra 2024i). Spezifisch für Etappe 3 sind deren Ausgangslage und Zielsetzung: Verglichen wurden drei Standortgebiete mit demselben Wirtgestein, und die Auswahl des besten Standortgebiets je für HAA und SMA erfolgte als Positivwahl anhand einer gesamtheitlichen Abwägung der sicherheitstechnischen Eigenschaften (vgl. ENSI 2018).

Die Charakterisierung der zu beurteilenden Aspekte wurde, wo möglich, anhand von direkt gemessenen, geologischen Eigenschaften vorgenommen. Für das Langzeitverhalten des Tiefenlagers konnten dank der standortspezifischen Lagerprojekte im Vergleich zu früheren Etappen detailliertere Systemanalysen eingesetzt werden (Kap. 3.2.2 in Nagra 2024i).

Die Standortwahl wurde mittels mehrerer, für eine Positivwahl geeigneter Methoden aus der multikriteriellen Entscheidungsfindung durchgeführt (Kap. 3.2.3 in Nagra 2024i): In der Nutzwertanalyse erfolgte die Bewertung in diskreten Stufen, welche mit Bezug zur Langzeitsicherheit formuliert wurden. Zwei weitere, voneinander unabhängige Methoden wurden zudem eingesetzt, um relative Unterschiede zwischen den Bewertungsobjekten und eindeutige Vorteile von Standortgebieten aufzuzeigen. Wo die Unterschiede für die Langzeitsicherheit als relevant eingestuft wurden, erlaubten diese Methoden eine differenziertere Bewertung auch innerhalb von Bewertungsstufen. Einerseits wurden dazu die Bewertungsobjekte mittels Ranking-Methode systematisch in eine Rangordnung eingestuft. Andererseits wurden die Bewertungsobjekte mittels Outranking-Methode systematisch und paarweise verglichen und so Präferenzen aufgezeigt.

Auf dieser Basis wurden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den EG hinsichtlich sicherheitsrelevanter Aspekte hervorgehoben und die für die Standortwahl ausschlaggebenden Eigenschaften bewertet (Kap. 3.3 in Nagra 2024i). Die Standortwahl für HAA erfolgte vor der Standortwahl für SMA, beide werden im nachfolgenden Kapitel begründet.