2. Überblick über das Standortwahlverfahren (NTB 24-03)

Eine sichere Entsorgung der radioaktiven Abfälle in einem geologischen Tiefenlager in der Schweiz ist grundsätzlich gewährleistet. Dies hat der Bundesrat mit der Gutheissung des Entsorgungsnachweises für schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) im Jahr 1988 und für hochaktive Abfälle (HAA) 2006 bestätigt. Mit der Gutheissung des HAA-Entsorgungsnachweises hat der Bundesrat auch verlangt, dass die sichere Entsorgung von radioaktiven Abfällen an einem konkreten Standort unabhängig vom Entsorgungsnachweis stufenweise im kernenergierechtlichen Bewilligungsverfahren nachgewiesen werden muss. Basierend auf dem Kernenergiegesetz (KEG 2003) und der Kernenergieverordnung (KEV 2004) hat der Bundesrat 2008 dazu den Sachplan geologische Tiefenlager (SGT) erstellt (BFE 2008).

Die nächsten Abschnitte fassen die für die Standortwahl wesentlichen Eckpunkte des SGT-Verfahrens (Kap. 2.1) und die Ergebnisse der bereits abgeschlossenen Etappen 1 und 2 (Kap. 2.2) zusammen.

Der SGT legt im Konzeptteil (BFE 2008) die Sachziele des Bundes sowie Kriterien und Verfahren fest, nach denen Standorte für geologische Tiefenlager für alle Abfallkategorien in der Schweiz ausgewählt werden. Ergänzend zum Konzeptteil enthält der SGT die etappenweise aufdatierten Ergebnisberichte und Objektblätter. Darin werden die Planungsperimeter der Regionen und die Standorte für geologische Tiefenlager nach jeder Etappe bezeichnet. Oberste Priorität hat die Sicherheit; der dauernde Schutz von Mensch und Umwelt muss sichergestellt werden. Dazu ist der Einschluss und die Rückhaltung der radioaktiven Stoffe so lange sicherzustellen, bis die Radiotoxizität durch Zerfall genügend abgeklungen ist. Der Sicherheit nachgeordnet sind Aspekte der Raumnutzung, Ökologie, Wirtschaft und Gesellschaft.

Kriterien

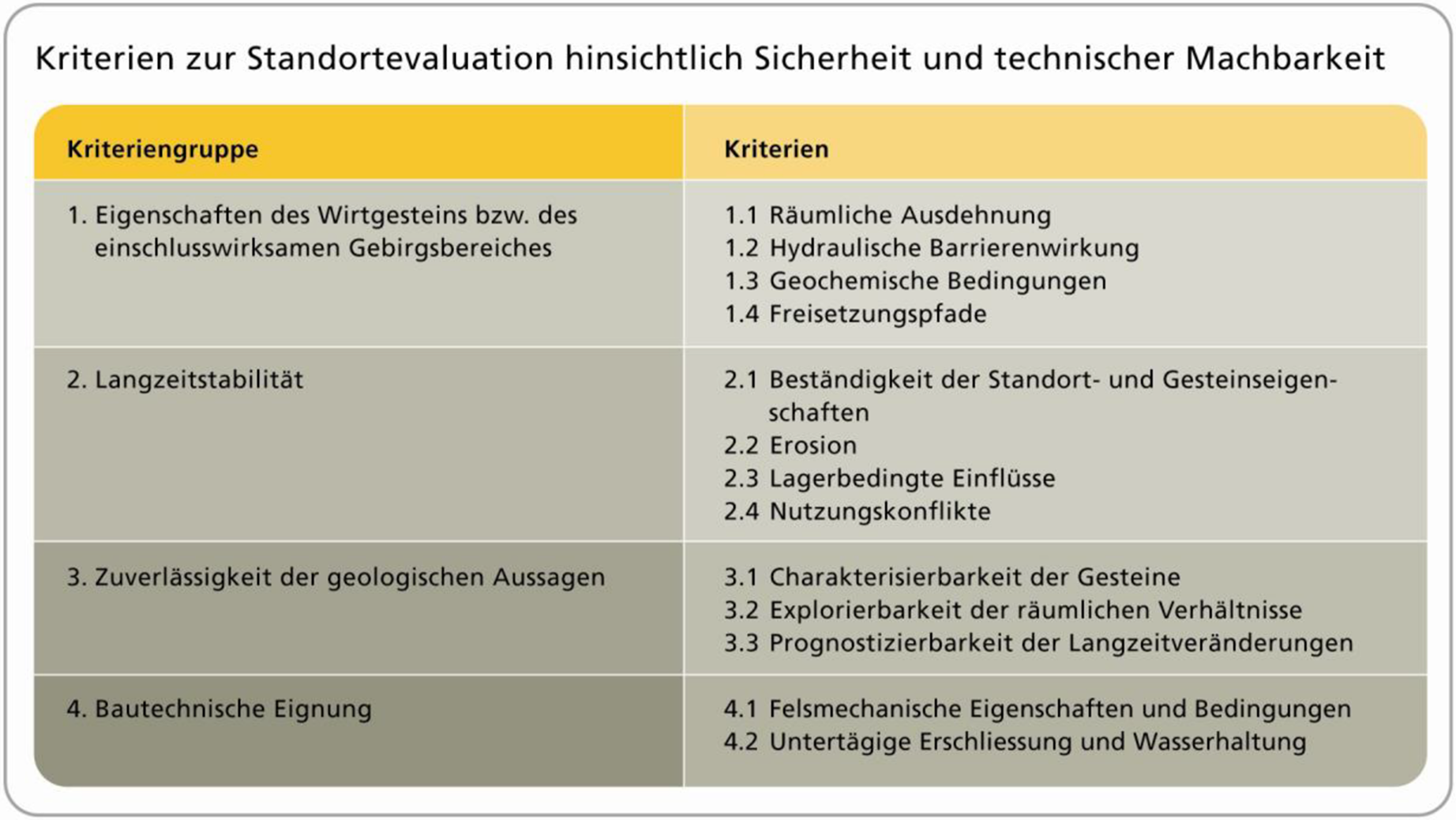

Die Kriterien (Kr), die der SGT zur Auswahl der Standorte vorgibt, adressieren die Langzeitsicherheit und die technische Machbarkeit (Fig. 2‑1). Die dabei zu beurteilenden Aspekte sind ebenfalls im Konzeptteil des SGT festgehalten (vgl. Anhang I, BFE 2008):

Für die Langzeitsicherheit günstig sind räumliche Verhältnisse, in denen der einschlusswirksame Gebirgsbereich (EG) derart beschaffen und ausgedehnt ist, dass die Radionuklide grösstenteils darin zurückgehalten werden (Kr 1.1). Dazu werden Gesteine gesucht mit limitierter Wasserzirkulation (Kr 1.2), mit zur Rückhaltung beitragenden geochemischen Bedingungen (Kr 1.3) und einer Beschaffenheit, welche die Radionuklidfreisetzung verzögert (Kr 1.4). Günstig sind weiter Situationen, in denen die erforderliche Barrierewirkung auch in Anbetracht geologischer Prozesse (Kr 2.1) oder Erosion (Kr 2.2) langfristig gewährleistet bleibt. Zudem wird eine Situation gesucht, in der die Langzeitstabilität des Barrierensystems gegenüber lagerbedingten Prozessen (Kr 2.3) sowie einer möglichen Nutzung von natürlichen Ressourcen (Kr 2.4) bestmöglich gewährleistet werden kann. Die Aussagen zur Barrierewirkung müssen auch in Anbetracht der langen zu betrachtenden Zeiträume (1 Mio Jahre für HAA) zuverlässig sein. Vorteilhaft sind deshalb eine möglichst geringe Variabilität der sicherheitstechnischen Eigenschaften des EG (Kr 3.1), einfache und von der Oberfläche aus gut explorierbare räumliche geologische Verhältnisse (Kr 3.2) und Situationen, die eine zuverlässige Prognose der sicherheitsrelevanten Eigenschaften und der Geometrie des EG über die erforderlichen Zeiträume zulassen (Kr 3.3). Bautechnisch beherrschbare Verhältnisse für den Bau, Betrieb, Überwachung und Verschluss des geologischen Tiefenlagers müssen zudem auf Lagerebene (Kr 4.1) und für die Zugangsbauwerke (Kr 4.2) gegeben sein.

Fig. 2‑1:Die Kriterien zur Sicherheit und technischen Machbarkeit gemäss SGT

Verfahren

Das Standortwahlverfahren umfasst drei Etappen, in denen die Auswahl der Standortgebiete schrittweise eingeengt wird:

Etappe 1 diente der Auswahl von geologischen Standortgebieten je für SMA und HAA nach vorgegebenen Einengungsschritten: Von geologisch geeigneten Grossräumen in der ganzen Schweiz über bevorzugte Wirtgesteine in geeigneter geologischer Konfiguration hin zur Abgrenzung möglicher Standortgebiete je für SMA und HAA.

In Etappe 2 wurde die Auswahl auf mindestens zwei Standorte je für SMA und HAA reduziert. Standorte aus Etappe 1, welche im Rahmen eines sicherheitstechnischen Vergleichs eindeutige Nachteile aufwiesen, wurden zurückgestellt.

In der laufenden Etappe 3 wählen die Entsorgungspflichtigen denjenigen Standort aus, an welchem das Tiefenlager für SMA und HAA realisiert werden soll, und beantragen die Rahmenbewilligung.

In Etappe 1 hat die Nagra sechs geologische Standortgebiete (Jura Ost, Jura-Südfuss, Nördlich Lägern, Zürich Nordost, Südranden und Wellenberg) vorgeschlagen, welche den sicherheitstechnischen Anforderungen genügen (Nagra 2008). Die Vorschläge wurden 2011 mit einem Bundesratsentscheid bestätigt.

In Etappe 2 erfolgte ein sicherheitstechnischer Vergleich der sechs Standortgebiete (Nagra 2014). Dieser Vergleich der Standortgebiete umfasste neben der qualitativen Bewertung anhand der SGT-Kriterien auch provisorische Sicherheitsanalysen. Einerseits wurde damit nachgewiesen, dass alle Standortgebiete Dosisintervalle unterhalb von 0.1 mSv/a (gemäss Richtlinie ENSI-G03, ENSI 2023) aufweisen und damit sicherheitstechnisch geeignet sind. Ferner wurde gezeigt, dass keines der berechneten Dosisintervalle über 0.01 mSv/a liegt (gemäss StSV vom 22. Juni 19941 definierte Schwelle zur Optimierung), d.h. die Standortgebiete konnten als sicherheitstechnisch gleichwertig eingestuft werden.

In der qualitativen Bewertung der Etappe 2 hat die Nagra ausser in Jura Ost und Zürich Nordost in allen Standortgebieten Nachteile identifiziert. Im Vergleich zu den anderen Standortgebieten weist der Opalinuston in Nördlich Lägern die grösste Tiefenlage auf. Damals wurde zwar festgehalten, dass die Sicherheit und technische Machbarkeit voraussichtlich auch bei grossen Tiefenlagen gewährleistet sei. Jedoch wäre eine Tiefe von > 700 m u. T. (HAA-Lager) bzw. > 600 m u. T. (SMA-Lager) ein Nachteil, wenn es keinen anderen noch bedeutenderen Grund gibt, das Lager in solch grossen Tiefen zu erstellen. Deshalb schlug die Nagra für die weitere Untersuchung in SGT-Etappe 3 nur die Standortgebiete Jura Ost und Zürich Nordost mit dem Opalinuston als Wirtgestein vor (Nagra 2014).

Im Rahmen der sicherheitstechnischen Überprüfung beurteilte das ENSI diese Argumentation als nicht ausreichend belastbar für eine Zurückstellung von Nördlich Lägern. Die KNS und die AG SiKa/KES beurteilten dies in ihren Stellungnahmen gleich.

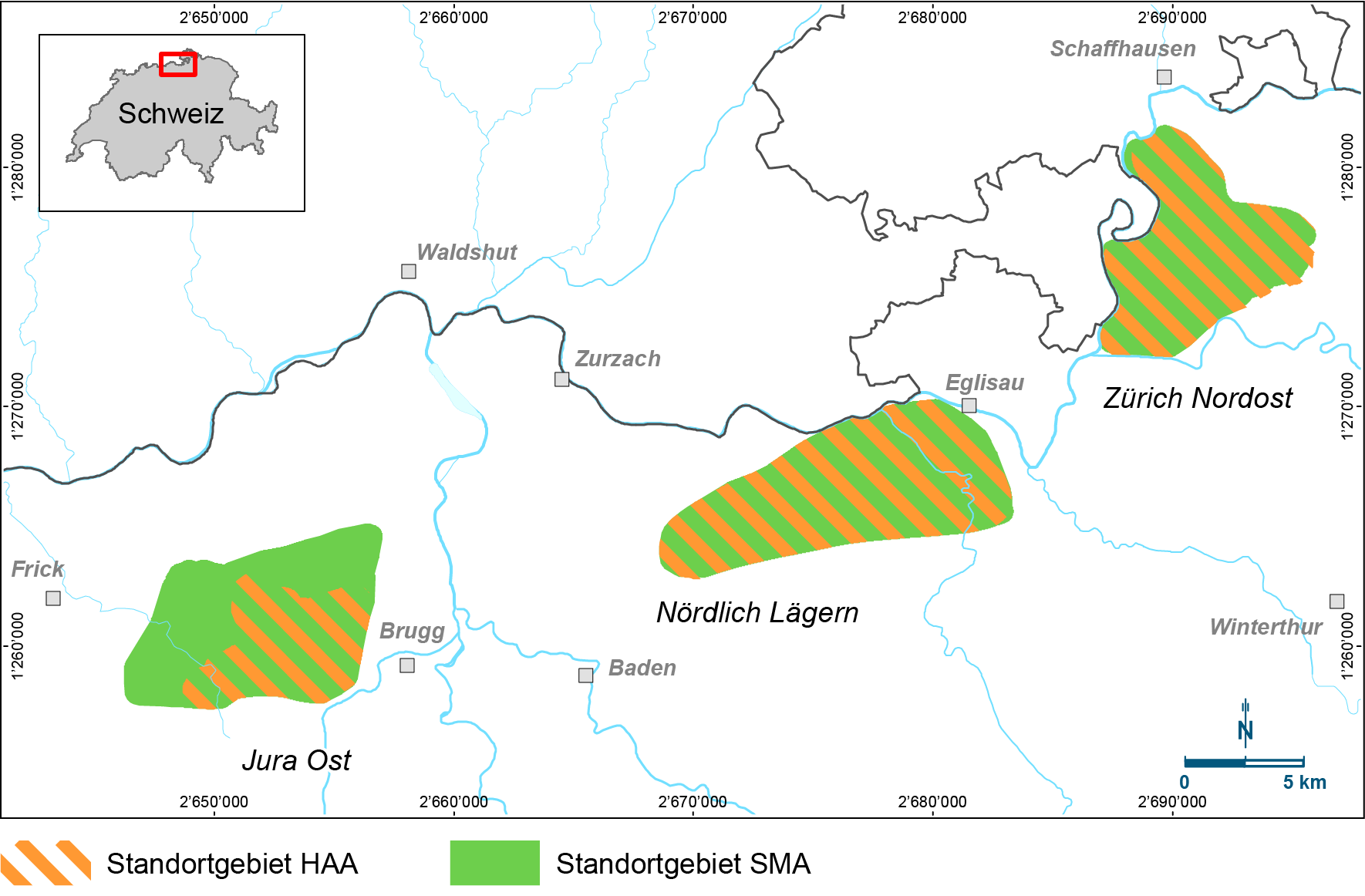

Gestützt auf die Behördengutachten hat der Bundesrat Ende 2018 den Fokus auf den Opalinuston als verbleibendes Wirtgestein sowie das Zurückstellen der Standortgebiete Jura-Südfuss, Südranden und Wellenberg gutgeheissen. Zudem hat der Bundesrat entschieden, dass neben den Standortgebieten Jura Ost und Zürich Nordost in Etappe 3 auch das Standortgebiet Nördlich Lägern weiter zu untersuchen ist (Fig. 2‑2; BFE 2018).

Damit wurde der Opalinuston als Wirtgestein festgelegt. Ausschlaggebend für seine Qualität als Wirtgestein sind die günstigen Eigenschaften zur Rückhaltung von Radionukliden, das gute Selbstabdichtungsvermögen, die sehr geringe hydraulische Durchlässigkeit und die feine Porenstruktur, verursacht durch den hohen Tonmineralgehalt und die Tonzusammensetzung.

Fig. 2‑2:Karte mit den drei Standortgebieten, die gemäss Entscheid des Bundesrates von 2018 in SGT-Etappe 3 vertieft untersucht wurden

Dieser Dosisrichtwert ist in der aktuell gültigen Strahlenschutzverordnung (StSV 2017) nicht mehr enthalten. ↩