3. Grundlagen Lagerkonzept (NAB 21-13)

In diesem Kapitel werden zunächst die Architektur eines Kombilagers und die Endlagerbehälter (ELB) der beiden Abfalltypen in den beiden Lagerteilen (HAA und SMA) beschrieben. Es enthält zudem eine Beschreibung der Verfüllung der Lagerkammern und eine Beschreibung der Verschlussbauwerke, bestehend aus den Versiegelungsbauwerken und den Verfüllungen der Lagerfeldzugänge.

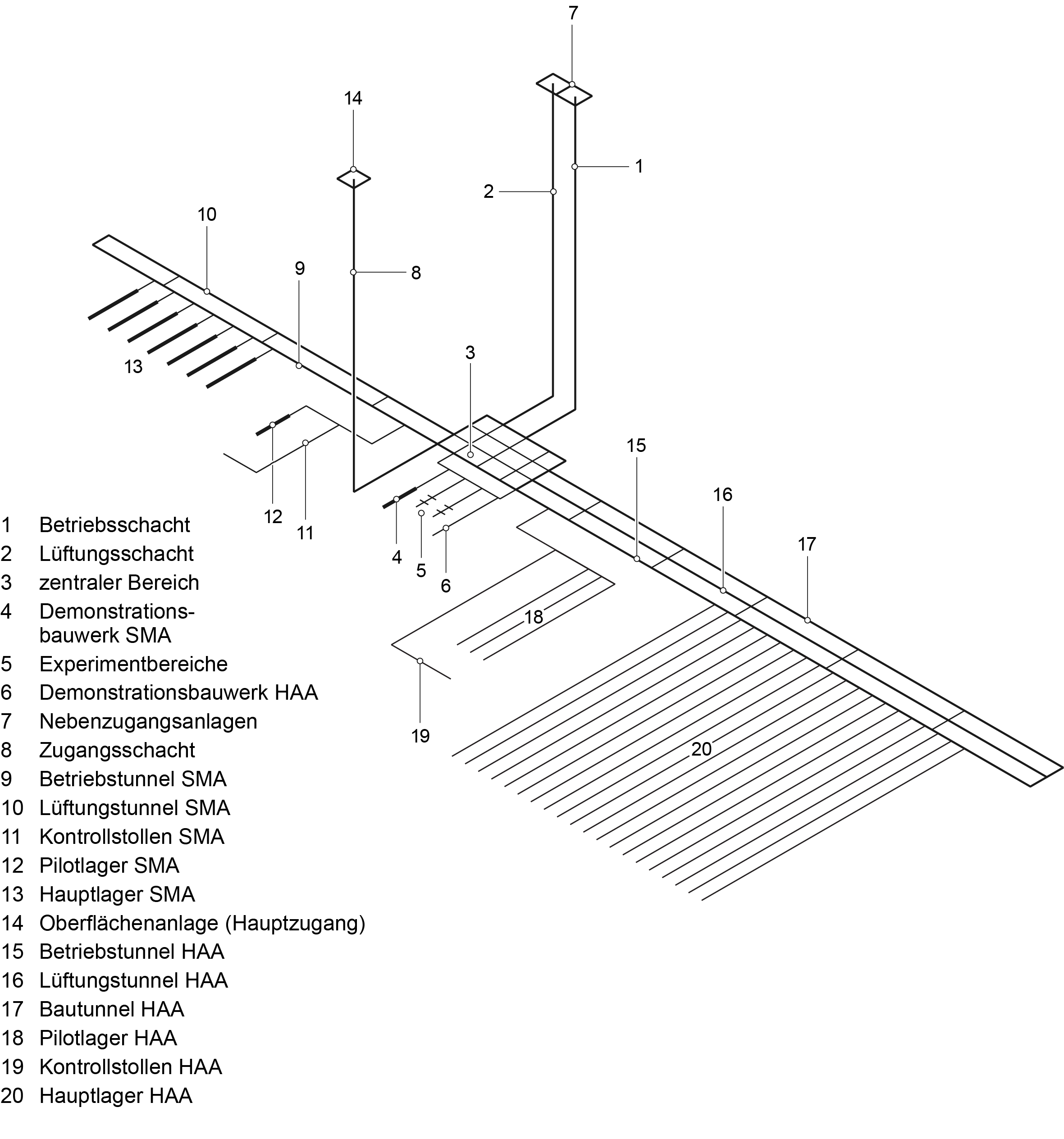

Das Konzept zur Rückholung wurde für ein Kombilager mit dem Zugang zur Lagerebene über drei Schachtbauwerke (Fig. 3‑1) entwickelt (Nagra 2021a): Dazu gehören der Zugangsschacht (8), der Betriebsschacht (1) und der Lüftungsschacht (2). Ein Zugangsbauwerk als Rampe ist ebenfalls möglich und wird auch für die Rückholung berücksichtigt. Der Abtransport der geborgenen Behälter an die Oberfläche erfolgt dann über eine Rampe und nicht über den Schacht. Bei einem Kombilager teilen sich der HAA- und SMA-Lagerteil eine gemeinsame Oberflächenanlage (14) und Nebenzugangsanlagen (7).

Auf der Lagerebene (Fig. 3‑1) besteht das Kombilager aus einem zentralen Bereich (3), den Testbereichen (4, 5, 6), einem SMA-Lagerteil (Hauptlager SMA und Pilotlager SMA) sowie dem HAA-Lagerteil (Hauptlager HAA und Pilotlager HAA).

Der SMA-Lagerteil umfasst das SMA-Hauptlager mit den entsprechenden Lagerkavernen (13) sowie den Lagerfeldzugängen (9, 10). Die SMA-Lagerkavernen haben jeweils nur einen stirnseitigen Zugang. Für die Kavernen ist ein zweischaliger Ausbau mit einer Aussenschale aus Spritzbeton und einer Innenschale aus Ortbeton vorgesehen. Das SMA-Pilotlager (12) inklusive des Kontrollstollens (11) dient der Überwachung des Verhaltens des Barrierensystems anhand einer kleinen repräsentativen Abfallmenge.

Der HAA-Lagerteil umfasst das HAA-Hauptlager mit den entsprechenden einseitig angeschlossenen Lagerstollen (20) sowie den zugehörigen Lagerfeldzugängen (15, 16, 17). Die derzeitige Planung geht von einem Ausbau mit Tübbingen in den HAA-Lagerstollen aus. Wie beim SMA-Lagerteil dient das HAA-Pilotlager (18) inklusive des Kontrollstollens (19) der Überwachung des Verhaltens des Barrierensystems anhand einer kleinen repräsentativen Abfallmenge.

Die Nutzungsphasen des gTL, in Anlehnung an das Entsorgungsprogramm (Nagra 2021a) , sind in (Nagra 2022c) zu finden.

Fig. 3‑1:Systemskizze für die untertägigen Anlagenelemente und Bauten eines Kombilagers

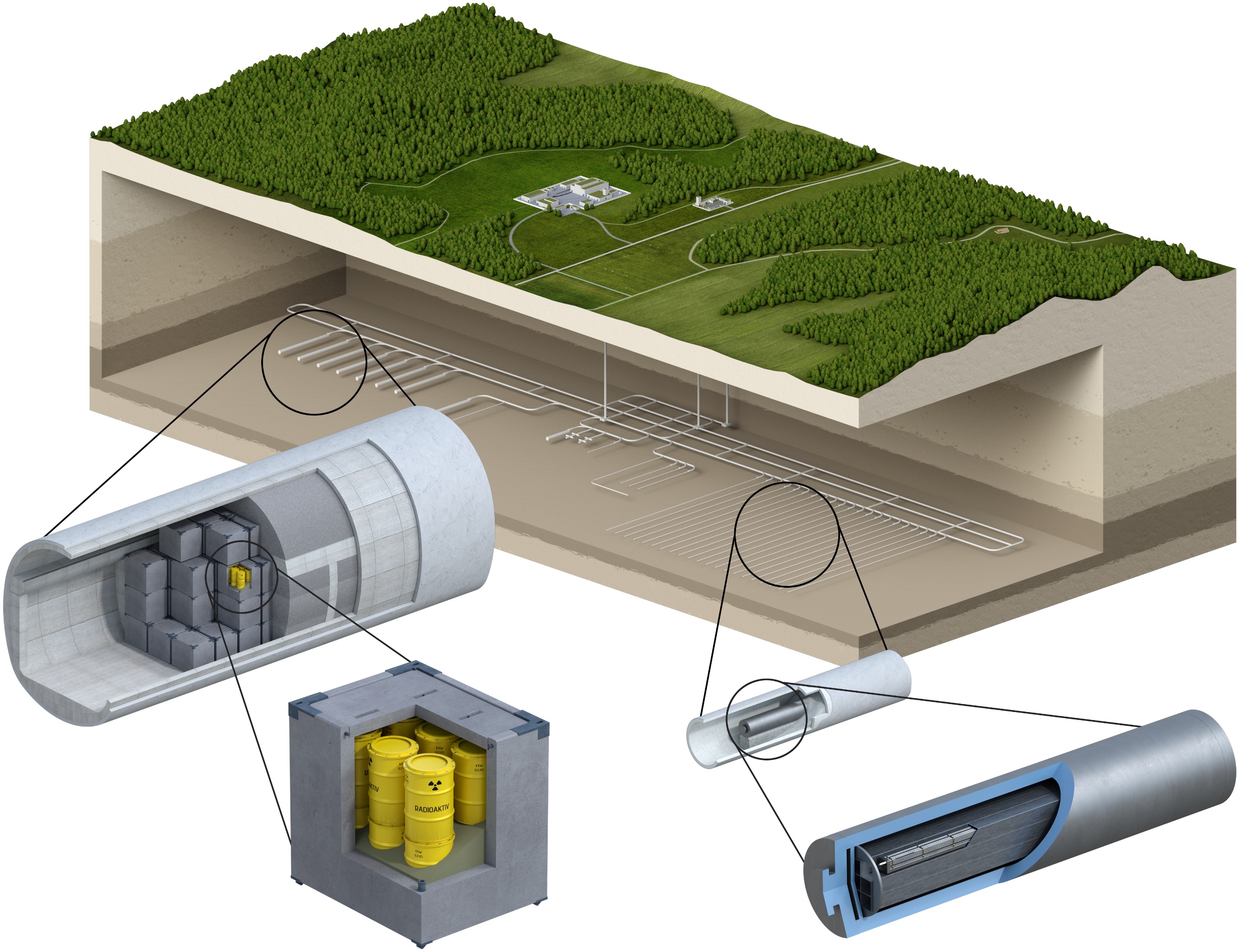

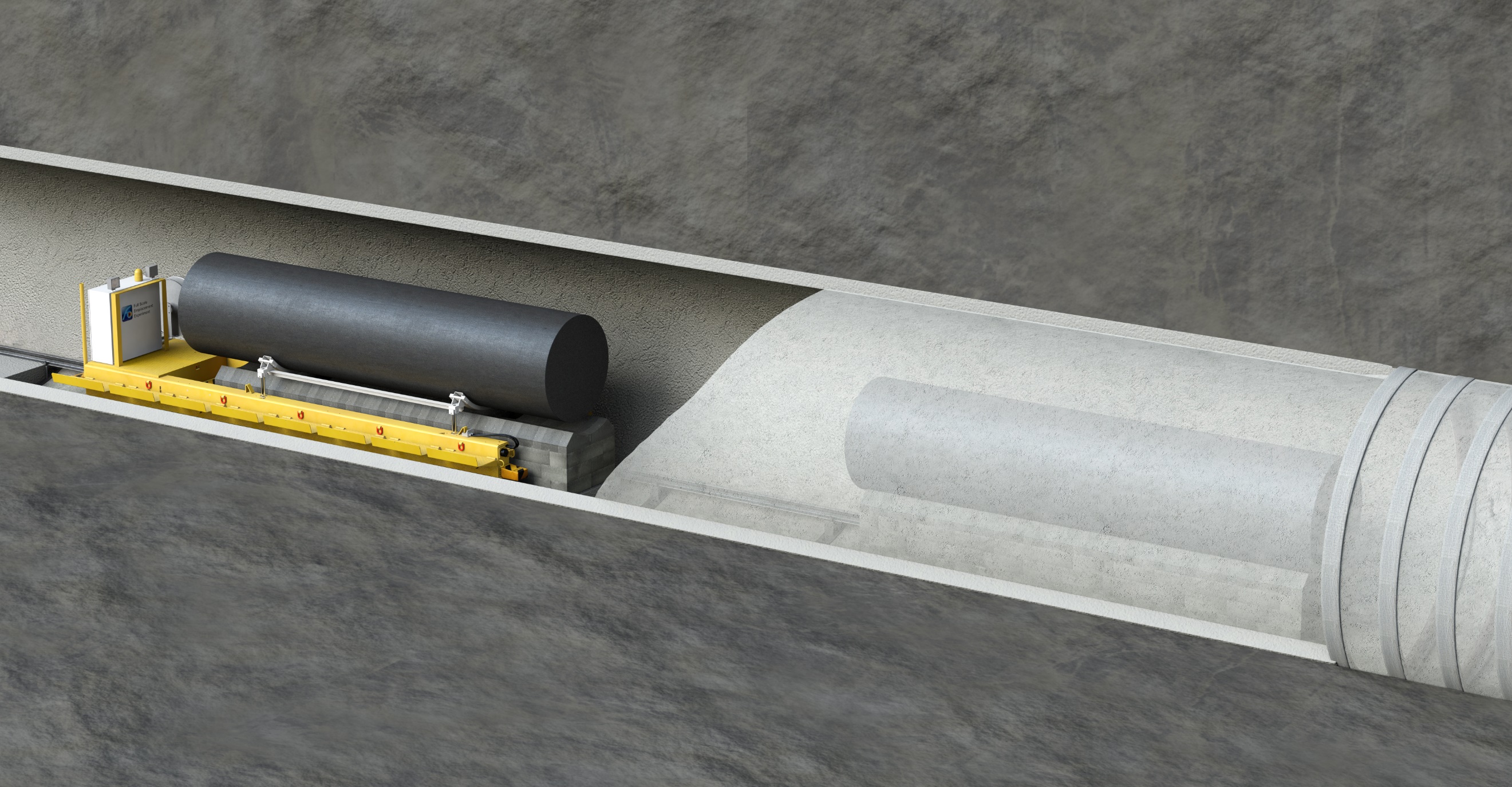

Es sind unterschiedliche ELB für HAA und SMA vorgesehen (Fig. 3‑2). Im Folgenden werden aus dem Entsorgungsprogramm 2021 (Nagra 2021a) beispielhafte ELB-Typen (HAA und SMA) gezeigt, die für das heutige Rückholungskonzept verwendet werden. Es existieren weitere Ausführungen von Behältern, deren Handhabung mit dem Rückholungskonzept gewährleistet sind.

Fig. 3‑2:Kombilager mit Lagerkavernen links (SMA) und Lagerstollen rechts (HAA)

SMA-Behälter

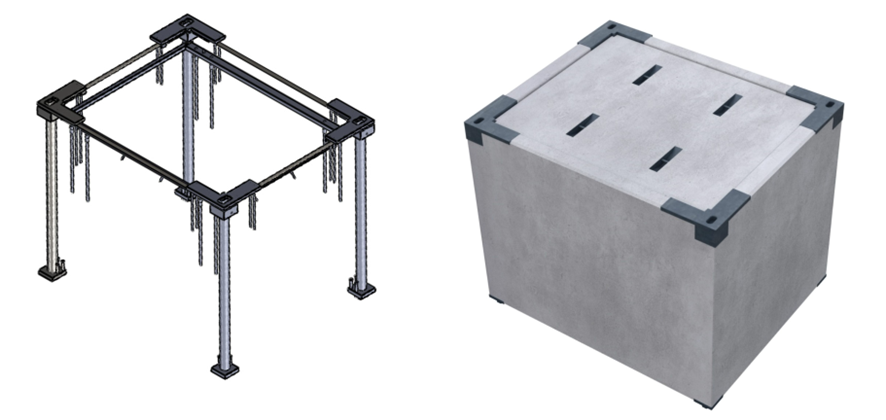

Die SMA-Abfälle werden im Wesentlichen in zwei unterschiedlich hohen armierten Betonbehältertypen mit identischer Grundfläche (Aussenmasse L × B × H = ~ 2.4 m × ~ 2 m × 1.3 m bzw. 1.95 m) verpackt. Das Gesamtgewicht inkl. der Abfälle kann bis zu 25 t betragen.

Die Behälter sind mit einem Stahlrahmen ausgerüstet (siehe Fig. 3‑3). Zusätzlich sind die ELB an ihrer Oberseite mit vier sogenannten ISO-Ecken1 (Twist-Lock-System) ausgerüstet, welche zum Transport und zur Handhabung genutzt werden können. An der Unterseite der ELB befinden sich Schubzapfen, welche bei der Einlagerung in die ISO-Ecken des darunter befindlichen ELB geführt werden. Das ermöglicht eine passgenaue Stapelung der ELB in der Kaverne.

Die ELB werden für einen Zeitraum von mindestens 100 Jahren ausgelegt, so dass die Auslegedauer im Zeitrahmen des hier zugrunde liegenden Rückholungskonzepts nicht überschritten wird.

Fig. 3‑3:Endlagerbehälter SMA

(links: Stahlrahmen; rechts: vollständiger Behälter)

HAA-Behälter

Gemäss heutiger Planung sind zwei verschiedene HAA-ELB-Typen vorgesehen: einer für verglaste, hochaktive Abfälle aus der Wiederaufbereitung und einen für abgebrannte Brennelement aus den Kernkraftwerken. Für die Rückholung relevante Unterschiede zwischen den Behältertypen sind unterschiedliche Abmessungen und Gewichte sowie unterschiedliche Wärmeleistungen und Strahlenexpositionen. Konservativ wird in diesem Bericht der grössere ELB-Typ (SF-BWR) zugrunde gelegt. Da dieser die grösseren Abmessungen, das höhere Gewicht, eine repräsentative Wärmeleistung (Auslegung 1'500 W pro ELB) und die höhere radioaktive Dosisleistung aufweist, ist er abdeckend für alle HAA-ELB-Typen.

Die Planung sieht einen Stahlzylinder mit einer Länge von 5.19 m, einem Aussendurchmesser von 1.05 m und einer Wandstärke von ca. 0.15 m vor. Er hat eine Masse (beladen) von bis zu ca. 25 t. Die HAA-ELB sind für einen Zeitraum von 1'000 Jahren (Kap. 4.4 Bst. e ENSI 2020b) auszulegen2. Der ELB ist gemäss dem heutigen Konzept stirnseitig auf einer Seite mit einem Stahlnocken (Fig. 3‑4) ausgebildet, dessen Auslegung sämtliche kinematische Bewegungen mit entsprechendem Handhabungsgerät zulässt. Der ELB kann somit an diesem Stahlnocken von der liegenden Position angehoben werden. Des Weiteren kann der ELB damit in der Achse torsionsfrei gedreht sowie gestossen und gezogen werden.

Fig. 3‑4:Endlagerbehälter HAA

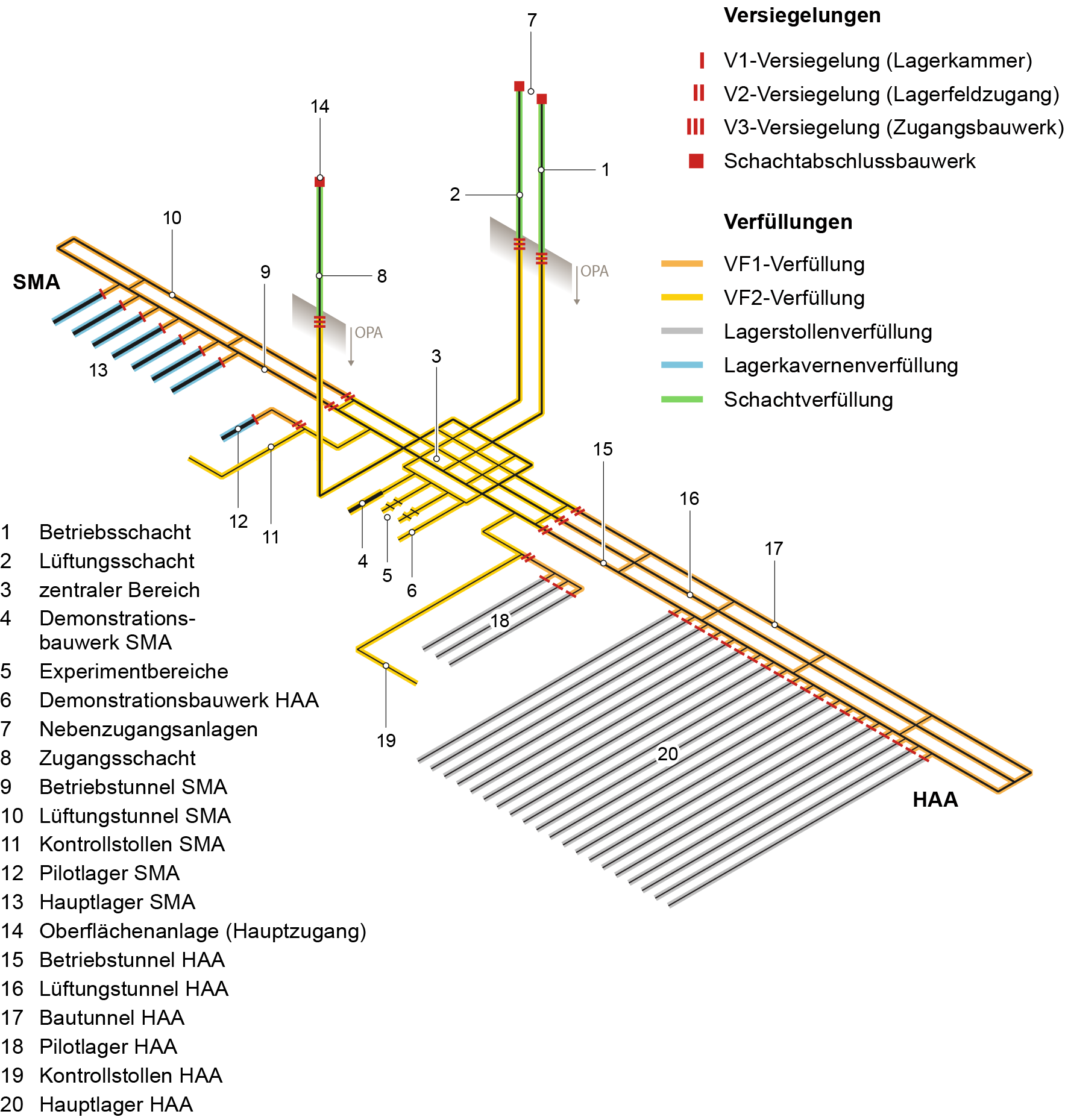

Der Verschluss des geologischen Tiefenlagers setzt sich aus den Versiegelungen und den Verfüllungen der Lager- und Lagerfeldzugänge zusammen (Nagra 2021e). Zusätzlich werden die Lagerkavernen und -stollen verfüllt. Fig. 3‑5 zeigt die Lage der Versiegelungen und der Verfüllungen im gTL (Nagra 2021e).

Fig. 3‑5:Lage der Verschlussbauwerke in der Lagerarchitektur

Die Verfüllungen der Lagerkammern zählen zu den Nahfeldbarrieren des geologischen Tiefenlagers. Sie werden sukzessive mit der Einlagerung eingebracht. Nachfolgend werden die Verfüllungen der Lagerstollen (HAA) und -kavernen (SMA) beschrieben.

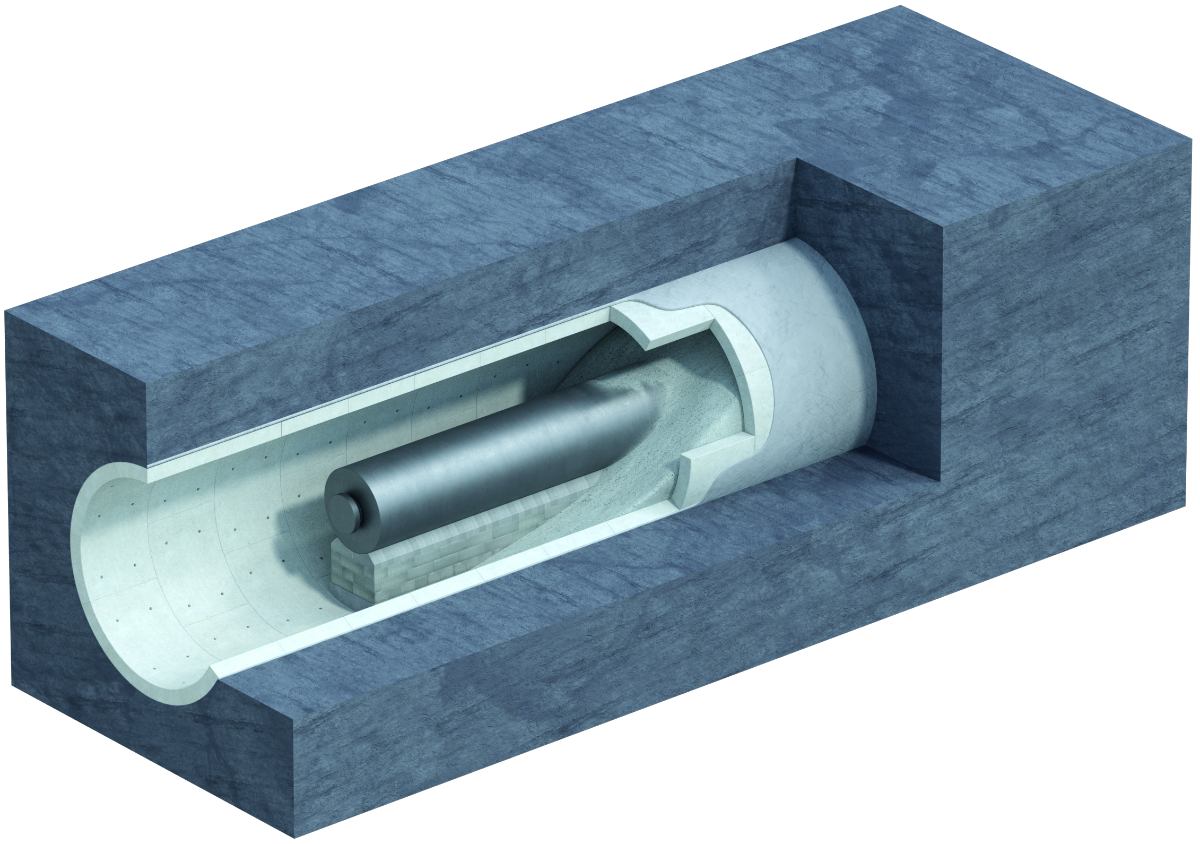

Lagerstollen HAA

Die HAA-ELB werden bei der Einlagerung auf Auflagern aus Bentonit-Blöcken parallel zur Stollenachse und mittig zum Stollenquerschnitt abgelegt. Der Resthohlraum des Stollenbereichs sowie die Strecke bis zur nächsten ELB Position wird mit einem quellfähigen Bentonit-Baustoff (z. B. mit Granulat, Pellets) verfüllt (siehe Nagra 2021e). Die Verfüllung erfolgt dabei horizontal mit dem Ziel, eine möglichst homogene Einbaudichte von mindestens 1.45 t/m3 über dem gesamten Stollenquerschnitt zu erreichen.

Fig. 3‑6:Einlagerungsmodul analog FE-Experiment, Felslabor Mont Terri

Fig. 3‑7:Darstellung der Verfüllung in den HAA-Lagerstollen

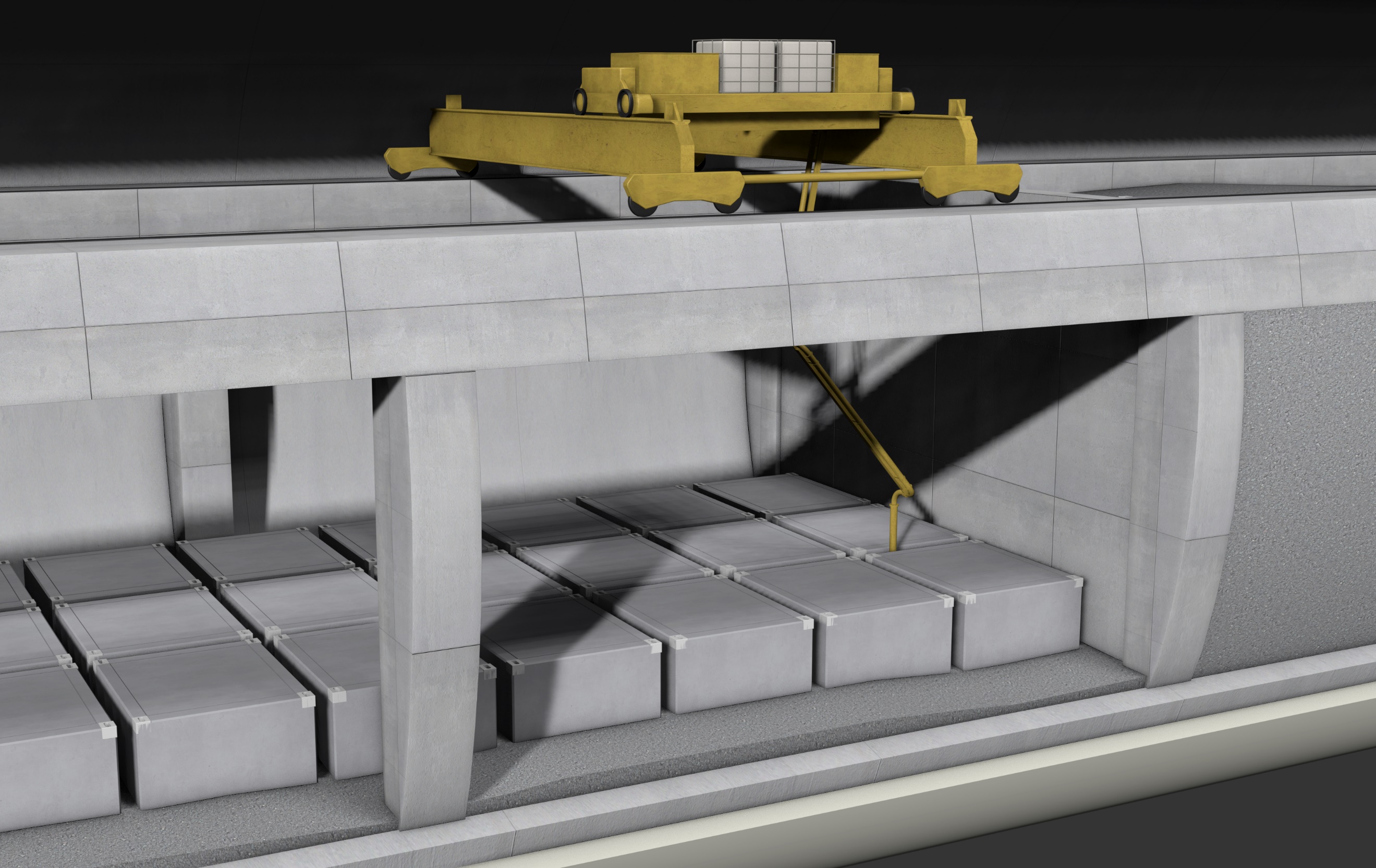

SMA-Lagerkavernenverfüllung

Für das Verfüllen der Hohlräume zwischen den ELB kommt ein Mörtel zum Einsatz (siehe auch Jacobs et al. 1994 und Nagra 2021d). Beim M1-Mörtel handelt es sich um einem Monokornmörtel, dessen Zuschläge aus z. B. gebrochenen Kalkaggregaten bestehen. Die Zementleimmenge ist so bemessen, dass die Zuschläge miteinander verkittet werden, dabei die Haufwerks-Poren des Korngemisches aber nicht mit Zementleim verfüllt werden. Der M1-Mörtel wird so eingebracht, dass er Festigkeiten von mindestens 10 MPa und eine wasserfüllbare Porosität von mindestens 20 % erreicht.

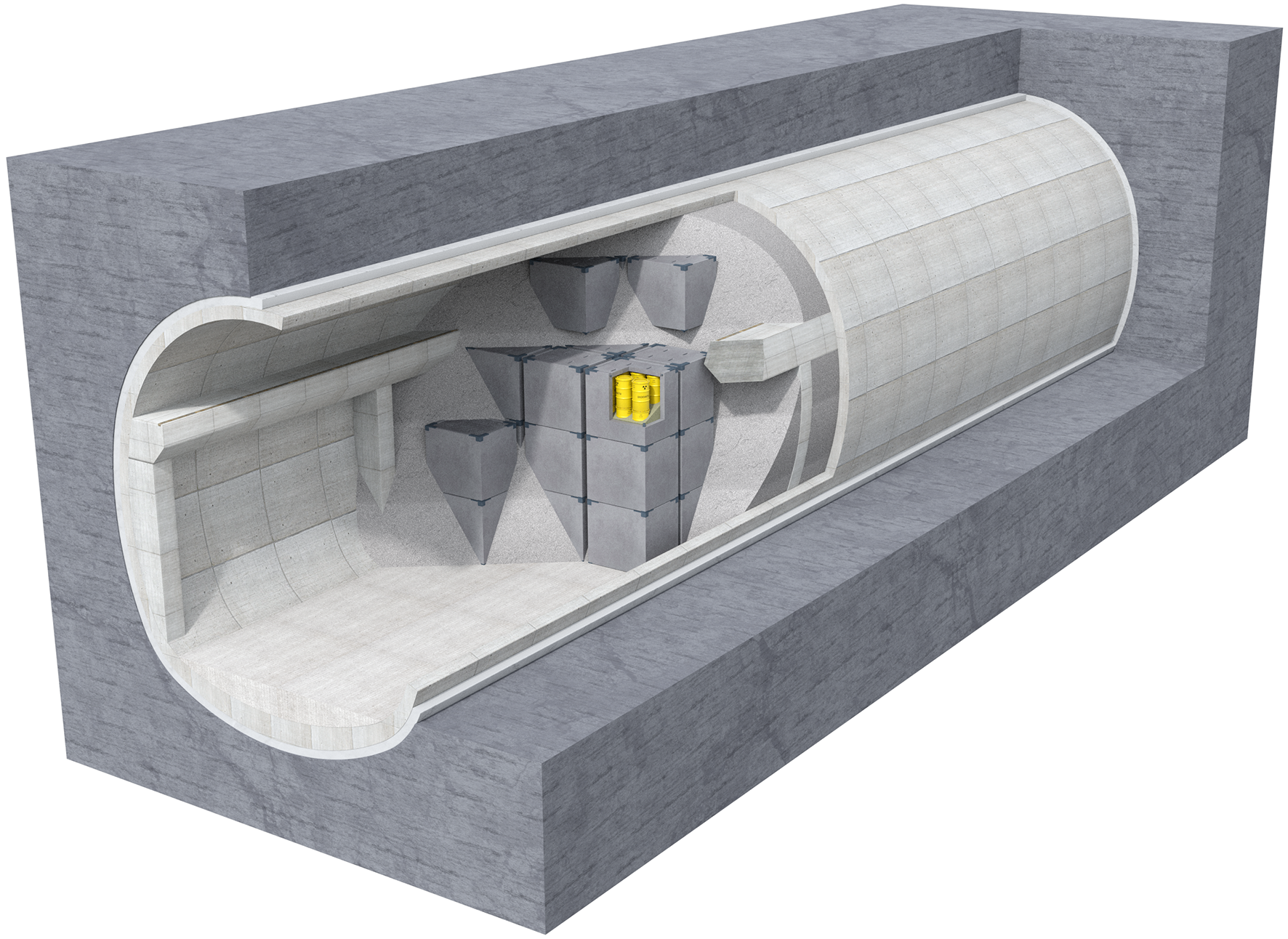

In der Strosse der Kaverne werden die ELB (Fig. 3‑9) lagenweise mit vertikalen Abständen von ca. 20 cm eingelagert und anschliessend bis ca. 10 cm unterhalb der ELB-Oberkante mit M1-Mörtel verfüllt. Zwischen den gestapelten SMA-ELB (Türmen; siehe Fig. 3‑9) bleibt ein horizontaler Spalt3 von ca. 1 cm.

In der Kalotte werden die SMA-ELB auf Betonauflager abgesetzt. An der Unterseite der ELB ergibt sich dadurch ein Spalt von wenigen Zentimetern zwischen ELB-Unterkante und einer vorgängig eingebrachten Mörtelsohle. Stirnseitig werden die ELB in der Kalotte jeweils bündig an die vorgängige ELB-Reihe gelagert, so dass dort kein Spalt bestehen bleibt.

Fig. 3‑8:Verfüllung der Lagerkaverne während der Einlagerung in der Strosse

Fig. 3‑9:Darstellung einer eingelagerten und verfüllten SMA-Lagerkaverne

Heutiger Planungsstand: Die Spalthöhe kann angepasst werden. ↩

Eine ausführliche Beschreibung aller Versiegelungsbauwerke befindet sich im Verschlusskonzept eines geologischen Tiefenlagers (Nagra 2021e).

Die Versiegelungsbauwerke müssen entfernt werden, um den Zugang zu den eingelagerten Abfällen herzustellen (vgl. Anlage B). Für den betrachteten Rückholungszeitpunkt sind die vertikalen Versiegelungen der Zugangsbauwerke zur Lagerebene (V3) nicht relevant (Kapitel 4.1).

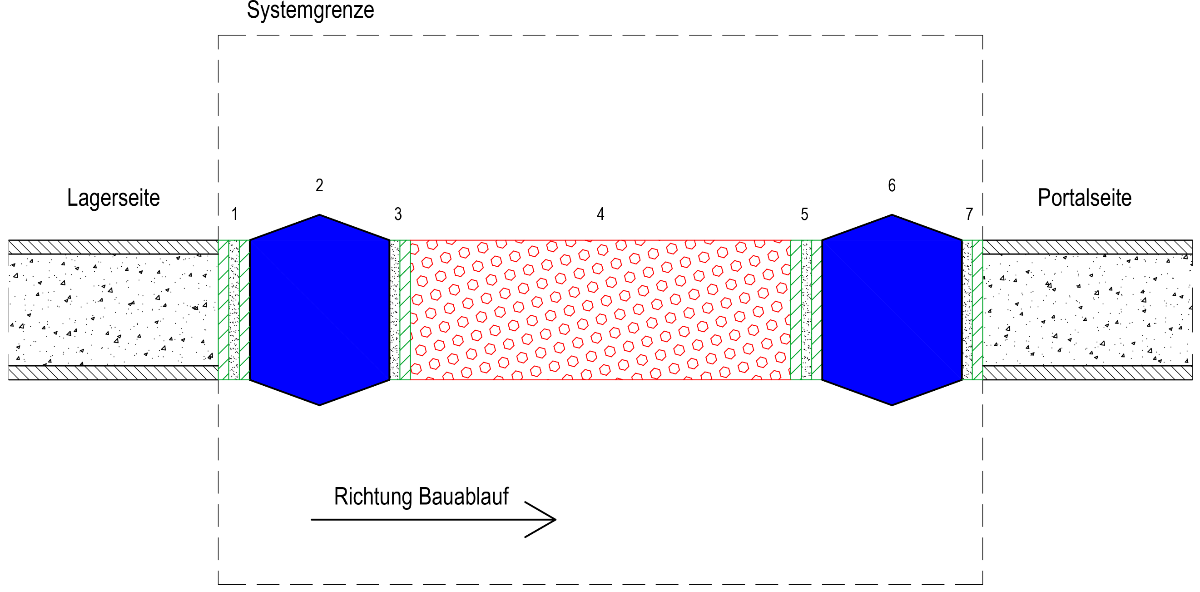

Die Versiegelungsbauwerke V1 und V2 (siehe Fig. 3‑5) sind horizontal orientiert, bestehen aus denselben Baustoffen und haben alle die gleiche konstruktive Durchbildung. Somit wiederholt sich im Falle einer Rückholung auch der generelle Ablauf beim Rückbau der Versiegelungen. Die Hauptunterschiede zwischen den Versiegelungen sind ihre geometrischen Abmessungen (u.a. abhängig von der Tunnelgeometrie) und die Materialisierung des Dichtelements (z. B. in Abhängigkeit des Teillagers). Generell bestehen alle Versiegelungen aus drei Elementen: dem Dichtelement, den Widerlagern sowie den Übergangsschichten (Fig. 3‑10).

Fig. 3‑10:Generischer Aufbau der Versiegelungsbauwerke

Die Ziffern 1, 3, 5 und 7 bezeichnen die Übergangsschichten, Ziffern 2 und 6 die beiden Widerlager und Ziffer 4 das Dichtelement.

Das Kernstück der Versiegelungen ist das jeweilige Dichtelement. Es wird aus kompaktiertem Bentonit-Baustoff erstellt und formschlüssig mit dem Wirtgestein eingebaut, wofür der ursprüngliche Ausbau entlang des Dichtelements entfernt wird. Das Dichtelement ist beidseitig, u.a. aus Gründen der Lagestabilität, von Widerlagern eingespannt. Die konisch geformten Widerlager werden aus unbewehrtem, hochwertigem Konstruktionsbeton erstellt. Jeweils beidseitig der beiden Widerlager befinden sich Übergangsschichten als konstruktive Elemente, u.a. zur Vermeidung unerwünschter geochemischer Wechselwirkungen. Sie bestehen konstruktiv aus Mauerwerk (als verlorene Schalung) oder aus geschütteten kohäsionslosen Materialien wie z. B. Sanden, Kiesen oder Kalksandsteinen.

In den Bereichen zwischen den Lagerfeldzugängen und dem zentralen Bereich wird im Rahmen des Lagerverschlusses eine Resthohlraumverfüllung aus Material mit geochemischen Eigenschaften ähnlich des Wirtgesteins eingebracht. Diese Verfüllungen bestehen z. B. aus Sand-Tongemischen und werden im bestehenden Tunnelausbau eingebracht (Nagra 2021e).

Im Falle einer Rückholung sind die bereits eingebrachten Verfüllungen der Lagerfeldzugänge zu entfernen, um den Zugang zu den eingelagerten radioaktiven Abfällen herzustellen (Anlage B).