La sûreté durant la phase d’exploitation et la phase post-fermeture doit être démontrée pour l’obtention de l’autorisation générale. Les modifications du projet intervenues depuis doivent être prises en compte pour la confirmation de la démonstration de la faisabilité du stockage géologique. Par exemple, le pdf volume prévisible des déchets(96.93 MB) a diminué, en raison de la modification des conditions cadres légales et des développements au niveau du conditionnement des déchets.

Pour la décision du Conseil fédéral relative à l’étape 2 du plan sectoriel, l’argile à Opalinus a été définie comme la roche d’accueil la mieux adapté en Suisse pour toutes les catégories de déchets. Dans le cadre de l’étape 3, le Nord des Lägern s’est avéré être la région d’implantation qualitativement la mieux adaptée, offrant un espace plus que suffisant, raison pour laquelle la Nagra prévoit un dépôt combiné.

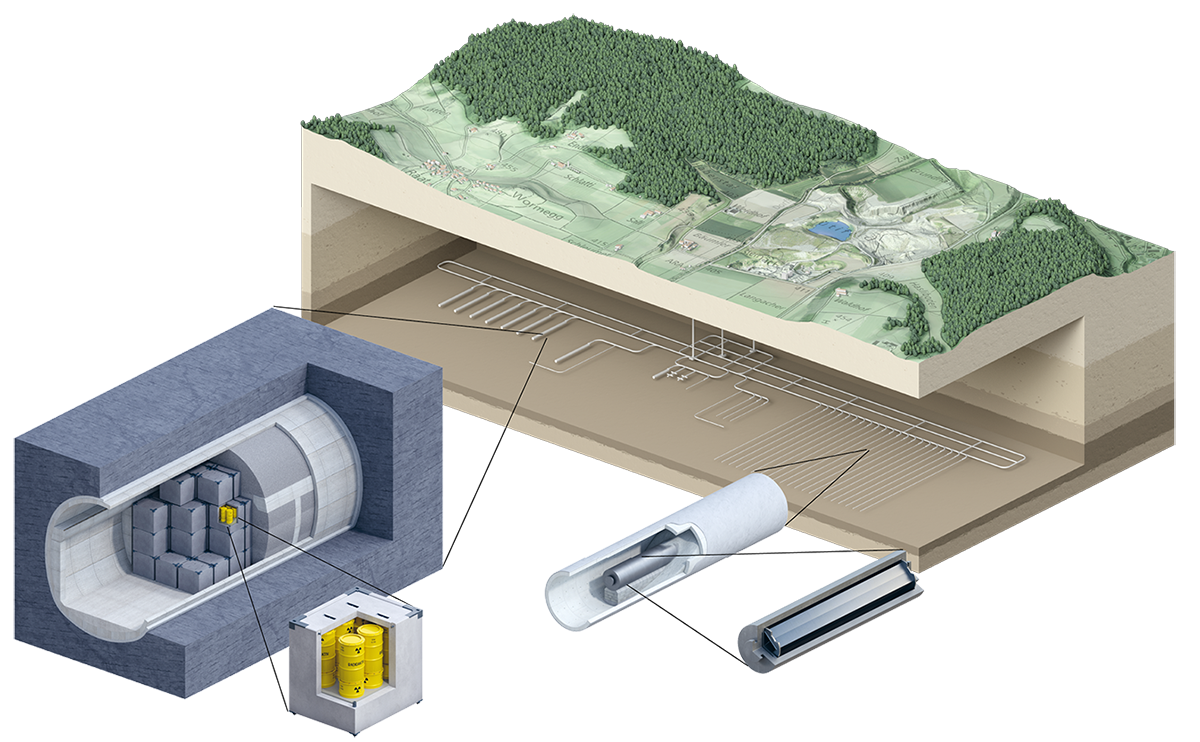

Le concept de stockage reste en grande partie inchangé, avec le système de barrières multiples et les propriétés des barrières techniques, de l’argile à Opalinus et du site comme arguments centraux pour la démonstration de la sûreté à long terme (rapport d’argumentation salon pdf ENSI 33/649(1.39 MB) ).

LES BARRIÈRES TECHNIQUES

Les propriétés des barrières techniques du dépôt en profondeur retardent le relâchement de radionucléides et limitent leur acheminement vers la roche d’accueil. Les déchets ne peuvent être stockés dans le dépôt en profondeur que sous forme solide et stabilisée, dans un conditionnement adéquat. Aussi bien les éléments combustibles que le verre se décomposent très lentement dans le dépôt en profondeur. Les DFMA sont également fixés dans une matrice solide, celle-ci étant le plus souvent constituée de verre, de ciment ou de bitume.

Dans le dépôt pour DHA, les conteneurs pour stockage définitif assurent le confinement des radionucléides pour une durée beaucoup plus longue que les 1000 ans prescrits par l'IFSN. Ainsi, une grande partie des substances radioactives se désintègrent déjà pendant que ces conteneurs assurent un confinement total. Dans le dépôt pour DFMA, les déchets sont conditionnés dans des conteneurs en béton à paroi épaisse, et les vides restants sont comblés avec du mortier.

La bentonite prévue pour le remblayage des galeries de stockage dans le concept actuel, et qui colmatera complètement ces galeries, a des propriétés similaires à celles de l’argile à Opalinus. Elle colmate d’elle-même d’éventuelles fissures naissantes et présente une très faible perméabilité. La plupart des radionucléides sont très bien adsorbés par la bentonite.

De cette manière, une partie supplémentaire des radionucléides se désintègre avant de traverser la bentonite. Enfin, le scellement et le remblayage des accès au dépôt en profondeur assurent une rétention supplémentaire des radionucléides.

L’ARGILE À OPALINUS

La principale barrière du dépôt en profondeur est la barrière géologique. Ses mécanismes de transport et de rétention assurent la rétention et le relâchement lent des radionucléides, grâce à la proportion élevée de minéraux argileux. Les caractéristiques de l’argile à Opalinus déterminantes pour la sûreté sont notamment :

- La faible perméabilité à l’eau et aux gaz, qui assure que le transport des radionucléides se fait surtout par diffusion, c’est-à-dire par un lent équilibrage des différences de concentrations, sans la participation de flux d’eau.

- La charge négative des minéraux argileux et leur grande superficie, qui permettent de retenir les radionucléides de charge positive à la surface des minéraux argileux (sorption).

- La capacité de gonflement, qui assure le colmatage (auto-cicatrisation) d’éventuelles fissures dans la roche et maintient ainsi la faible perméabilité à l’eau et au gaz à long terme.

Concept de barrières multiples du dépôt en profondeur (2024).

LE SITE

Enfin, les caractéristiques du site sous lequel se trouve, à une profondeur appropriée, l’argile à Opalinus, ont une importance capitale pour la sûreté à long terme :- L’argile à Opalinus est présente sur une étendue plus que suffisante.

- La stabilité à long terme des caractéristiques déterminantes pour la sûreté est assurée grâce à une géologie stable.

Les connaissances approfondies concernant l’histoire géologique plutôt peu perturbée du nord de la Suisse permettent d’émettre des hypothèses fiables quant à la probabilité de futurs changements. Les périodes du passé sur lesquelles portent ces connaissances sont environ cent fois plus étendues que la période de confinement évaluée pour le dépôt en couches géologiques profondes.

L’argile à Opalinus s’est déposée il y a environ 174 millions d’années dans une vaste mer peu profonde, sur une épaisseur d’une centaine de mètres, en seulement 1 à 2 millions d’années, une période relativement courte à l’échelle des temps géologiques.

La compréhension du processus d’érosion est importante, parce que le nord de la Suisse se soulève lentement et est par la suite érodé. Les propriétés de rétention de la barrière géologique ne seront pas menacées par la perturbation mécanique et l’altération, aussi longtemps que cette roche argileuse ne s'approche pas trop de la surface, c'est-a-dire qu'elle reste à plus de 200 m de profondeur.

Dans le site retenu, le niveau de stockage est situé à une profondeur de 800 - 900 m sous la surface. Le taux de soulèvement attendu sur le long terme, un mouvement de compensation isostasique lié à la surrection des Alpes, est inférieur à 3 dixièmes de millimètre par an. Dans l’hypothèse d’un taux de soulèvement constant, le soulèvement du site sera inférieur à 300 m à l’horizon d’un million d’années.

Les analyses de sûreté portant sur les conséquences potentielles des changements à venir tiennent compte non seulement du soulèvement et de l’érosion fluviale, mais aussi des possibles avancées glaciaires et de la résistance à l’érosion des différentes couches géologiques.

Les prévisions comprennent toujours des marges de sécurité car dans le cadre de l’évaluation des propriétés de confinement à long terme, nous considèrons toujours des scénarios ayant des hypothèses prudentes (voire défavorables en ce qui concerne les futurs taux de soulèvement et d’érosion). Même en considérant tous les scénarios, de grandes marges de sécurité subsistent concernant le maintien à long terme des propriétés de confinement.

L’analyse de l’eau des aquifères et de l’eau interstitielle permet des prévisions concernant les processus de transport au sein de la barrière géologique. La composition de l’eau interstitielle rencontrée par les forages, associée à la composition de l’eau des aquifères profonds, confirme l’effet de rétention des roches.

Ces processus d’échanges entre l’eau des aquifères et l’eau interstitielle sefaisaient principalement par diffusion et sur de très longues périodes. Dans le cadre des analyses de sûreté, des hypothèses prudentes sont également émises concernant le chemin de migration préférentiel hydrogéologique. Au-dessus du niveau du dépôt en profondeur, l’aquifère le plus proche se trouve à environ 400 m de profondeur, et les échantillons d’eau ont montré un âge de plusieurs centaines de milliers d’années.

Bien que cette eau souterraine soit confinée dans le sous-sol depuis de nombreuses années, l’analyse de sûreté s’est basée sur l’hypothèse que les radionucléides ayant atteint cet aquifère parviennent en surface directement et sans délai. De cette manière, on tient également compte, lors de l’évaluation des effets radiologiques potentiels d’un dépôt en couches géologiques profondes, des incertitudes inévitables et croissantes avec le temps.

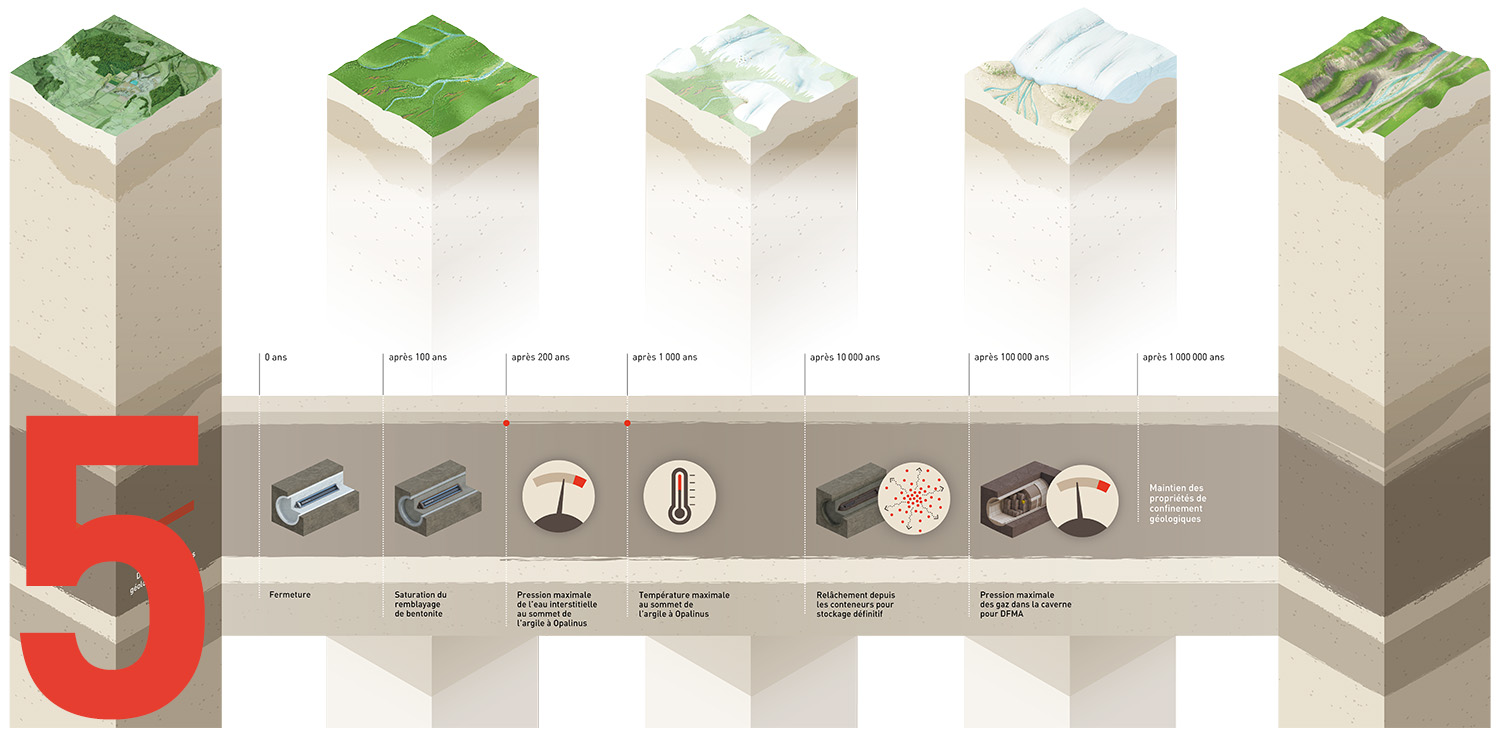

Les évolutions respectives des barrières techniques, des barrières géologiques, de la biosphère et des habitudes de vie de la population font l’objet de prévisions à différentes échelles de temps. Le comportement à long terme au niveau du dépôt est connu, grâce aux investigations menées durant de nombreuses années, et permet des prévisions fiables sur la base de modélisations. Au début de la phase post-fermeture, pendant laquelle le confinement des DHA dans les conteneurs pour dépôt définitif est assuré, la désintégration radioactive des déchets produit de la chaleur.

Dans le cadre de la conception du dépôt, on contrôle que les propriétés de confinement ne sont pas menacées par l’augmentation de la température. L’augmentation de la température entraîne une modification des conditions de pression, lesquelles sont également influencées par les gaz développés lors de la corrosion des métaux. Des gaz se développent également dans le dépôt pour DFMA, par la corrosion de métaux et la dégradation de déchets organiques. Ces gaz se diffusent sur les ouvrages remblayés au niveau du dépôt.

Les analyses du système confirment que le matériau de remblayage prévu possède le volume de stockage nécessaire pour ces gaz, que la pression des gaz dans le dépôt reste en dessous des valeurs critiques et que l’intégrité mécanique de la barrière géologique reste assurée avec une marge de sécurité suffisante.

Les incertitudes en surface concernant l’évolution du climat et le comportement humain sont prises en compte, dans le cadre des analyses de sûreté, avec des fourchettes et des hypothèses défavorables. Les résultats sont comparés à l’exigence d’une dose individuelle supplémentaire maximale de 0,1 mSv par an liée au dépôt en profondeur. Elles montrent que la sûreté est assurée pour le vaste spectre de scénarios possibles.

Dans tous les cas, la dose individuelle maximale résultante reste inférieure au critère de protection, et cela de plusieurs ordres de grandeur dans la plupart des cas. Afin de montrer la robustesse du système multibarrières, des évolutions hypothétiques (« scénario what if ? ») sont également analysées. Ce faisant, on montre que le système résisterait également à des évolutions improbables.

Les connaissances concernant le comportement des barrières techniques et géologiques acquises depuis la démonstration de la faisabilité du stockage géologique ont conduit à une démonstration de la sûreté plus robuste. Les investigations géologiques menées dans le cadre de la procédure du plan sectoriel ont conduit à une consolidation de la démonstration de la sûreté. Ainsi, la contribution de la roche encaissante de faible perméabilité au-dessus et en dessous de l’argile à Opalinus faisant fonction de barrière peut être prise en compte.

Les installations de surface peuvent également être conçues de manière à résister à tous les dangers pendant la phase d’exploitation et à protéger l’environnement, la population et le personnel contre un rayonnement radioactif au-delà de la limite autorisée par la loi.