pdf Conformément aux exigences de l’IFSN(1.39 MB) , la demande d'autorisation générale est basée sur l’inventaire-type des matières radioactives ( pdf MIRAM(96.93 MB) ). Le MIRAM comprend les déchets existants à ce jour et les déchets prévisibles, sur la base de l’hypothèse d’une durée d’exploitation de 60 ans des centrales nucléaires actuellement en exploitation.

Les dimensions des zones de stockage sont également basées sur cette hypothèse. Afin que le périmètre de l’autorisation, qui devra être respecté lors des prochaines étapes de la procédure, couvre les incertitudes temporelles d’un projet séculaire, l’autorisation générale définit la taille « approximative » des principaux bâtiments et la « capacité de stockage maximale ».

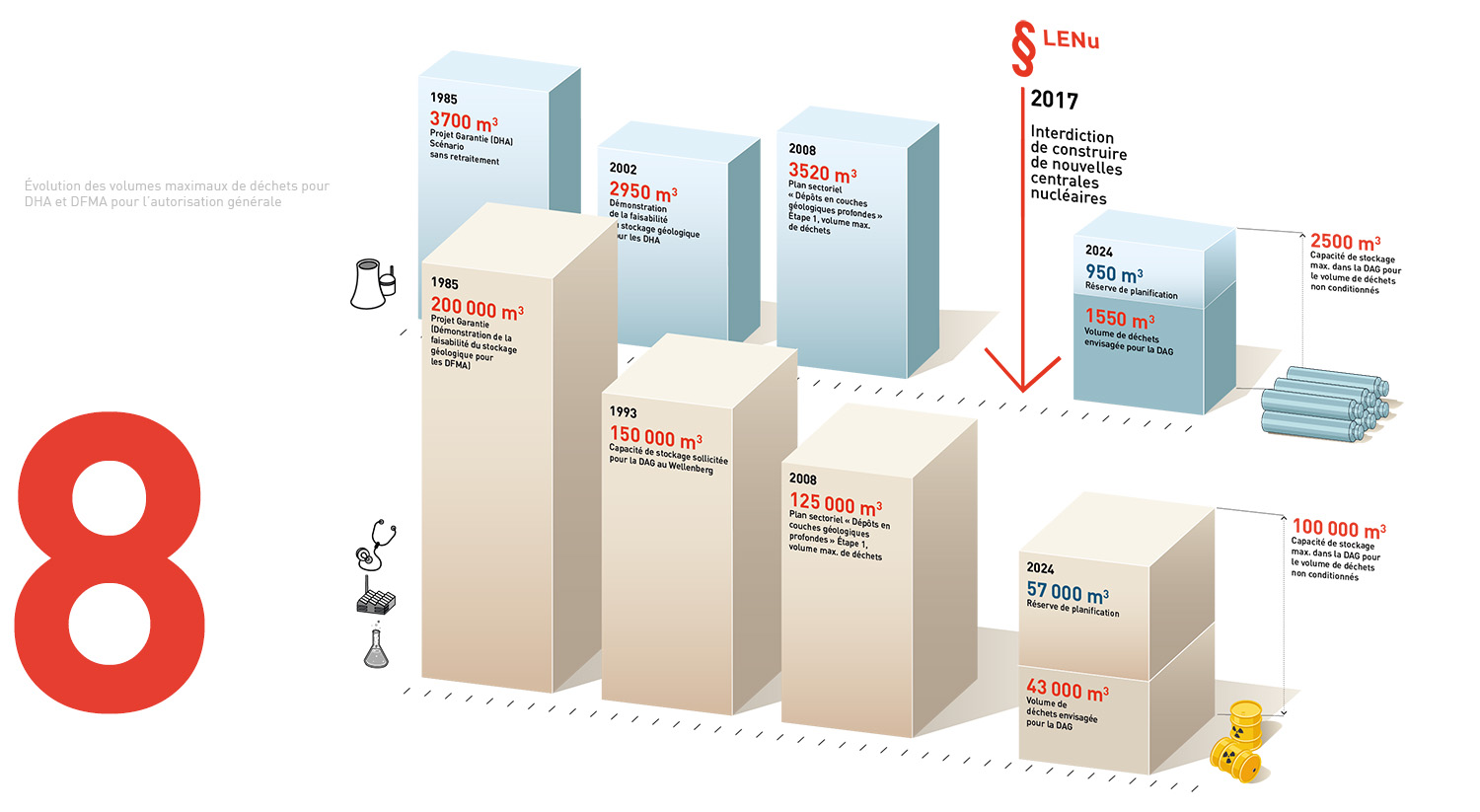

LA CAPACITÉ DE STOCKAGE MAXIMALE

La capacité de stockage maximale définit la quantité de déchets pouvant être évacués dans le dépôt en couches géologiques profondes, dans le cadre de l’autorisation. Dans ce cadre, il s’agit également de tenir compte, à côté d’autres incertitudes temporelles, du fait que les centrales nucléaires en Suisse bénéficient d’une autorisation d’exploitation non limitée dans le temps et peuvent produire du courant aussi longtemps qu’elles sont sûres.

Une autorisation comparable pour le dépôt en profondeur n’est pas possible, parce que la capacité de stockage maximale doit, selon l’OFEN, être définie au moyen d’une indication de volume. Afin d’éviter la prise en compte de variables supplémentaires, la Nagra propose de définir la capacité de stockage maximale sous forme de volume de déchets non conditionnés :

- Pour les DHA, la Nagra propose une capacité de stockage maximale de 2 500 m3 de déchets non conditionnés. Ce volume est environ 1,5 fois plus élevé que le MIRAM et est basé sur une exploitation prolongée des centrales nucléaires actuellement en exploitation.

- Pour les DFMA, la Nagra propose une capacité de stockage maximale de 100 000 m3 de déchets non conditionnés. Ce volume est environ 2 fois plus élevé que le MIRAM et tient compte d’incertitudes concernant le volume de déchets résultant de la désaffectation, d’un stockage prolongé des déchets issus de la médecine, de l’industrie et de la recherche scientifique, ainsi que d’éventuelles modifications du traitement des déchets.

La capacité de stockage maximale a été définie en accord avec les dispositions légales, notamment avec l’interdiction de l’octroi d’autorisations générales pour de nouvelles centrales nucléaires (art. 12a LENu), entrée en vigueur en 2017.

Les capacités de stockage maximales proposées sont nettement en dessous des volumes pris en compte pour la conception du dépôt en profondeur lors des phases précédentes du projet. Un volume de déchets croissant requiert davantage de galeries de stockage pour les DHA et de cavernes de stockage pour les DFMA. La place disponible dans la zone de stockage potentielle (env. 22 km2) est bien supérieure aux besoins actuels (env. 2 km2).

Il subsiste ainsi d’importantes réserves de place pour l’optimisation et l’adaptation de la conception du dépôt, même si les besoins en terme d’espace de stockage atteignent la capacité maximale. Les effets de l’augmentation de la pression des gaz peuvent être maîtrisés indépendamment du volume de déchets et de la taille du dépôt, p.ex. au moyen de volumes suffisants pour le stockage des gaz.

D’une manière générale, la taille du dépôt augmente également avec le volume de déchets. Le volume nécessaire pour le stockage des gaz augmente par conséquent lui aussi de manière à peu près proportionnelle. L’influence de la chaleur sur les propriétés de confinement doit être prise en compte dans le champ proche, car le développement de chaleur affecte en premier lieu l’environnement direct des conteneurs.

Le maintien des propriétés de confinement peut ainsi être contrôlé lors du chargement des conteneurs pour le stockage définitif en limitant la production de chaleur, ainsi que par la distance entre les conteneurs ou les galeries de stockage. Toutes les conclusions relatives à la sûreté à long terme ne sont pas exactement proportionnelles au volume de déchets. Toutefois, en raison des importantes réserves de place disponibles pour la conception du dépôt, il est possible d’émettre des conclusions qualitatives en se basant sur des hypothèses proportionnelles.

Comme les conséquences radiologiques basées sur le volume attendu de déchets sont très inférieures au critère de protection, en cas d’augmentation de la dose individuelle maximale proportionnellement au volume de déchets, il est également possible d’émettre des conclusions qualitatives dans ce cas.

CONCLUSIONS

Il est donc dès aujourd’hui possible d’émettre des conclusions relatives à la sûreté du dépôt en profondeur en cas d’utilisation de la capacité de stockage maximale. Compte tenu des importantes réserves de place disponibles pour la conception du dépôt, la sûreté à long terme est également assurée en cas d’utilisation de la capacité de stockage maximale.

Toutefois, la procédure d’autorisation prévoit de toute manière, pour les prochaines phases du projet, que la démonstration de la sûreté doit être confirmée en tenant compte de l’évolution du projet, avec une augmentation de la part des déchets existants et une diminution de la part des déchets prévisibles.