La Suisse utilise l’énergie nucléaire depuis plus de 50 ans pour la production d’électricité. Il en résulte également des déchets radioactifs.

L’ordonnance sur l’énergie nucléaire (OENu) définit, dans son article 51, trois catégories de déchets nucléaires : les déchets de haute activité (DHA), les déchets alphatoxiques (DAT) et les déchets de faible et de moyenne activité (DFMA).

- Les DHA sont constitués d’éléments combustibles usés de centrales nucléaires ainsi que de déchets vitrifiés issus du retraitement d’éléments combustibles usés.

- Les DAT proviennent en partie du retraitement, mais aussi en partie de la médecine, de l’industrie et de la recherche scientifique (MIR).

- Les DFMA proviennent principalement de l’exploitation et du démantèlement d’installations nucléaires. Seule une petite partie des déchets résultant de l’exploitation et du démantèlement sont toutefois radioactifs.

Actuellement, les déchets radioactifs provenant de centrales nucléaires sont stockés dans des dépôts propres à ces centrales ainsi que dans le dépôt intermédiaire de Würenlingen (Zwilag). La Confédération stocke les déchets MIR dans le dépôt intermédiaire fédéral pour déchets radioactifs (BZL) sur le site de l’Institut Paul Scherrer (PSI).

En Suisse, la loi sur l’énergie nucléaire (LENu) prescrit le stockage de tous les déchets radioactifs dans un dépôt en couches géologiques profondes. Le stockage en profondeur de ces déchets permet de s’affranchir des influences civilisationnelles en surface, ce qui constitue une condition indispensable pour assurer la sûreté nécessaire à long terme.

La période d’évaluation tient compte de l’évolution dans le temps du potentiel de risque radiologique et est d’un million d'années pour les DHA. Un dépôt en couches géologiques profondes ne pourra pas retenir tous les radionucléides.

Un certain relâchement fait partie du concept du dépôt en profondeur, du fait qu’un confinement complet n’est pas possible sur le long terme. Le potentiel de danger diminuant sur le long terme, cela n’est toutefois pas non plus nécessaire.

LE RESPECT DE L’OBJECTIF DE PROTECTION

Pour la démonstration de la sûreté à long terme, il y a lieu de montrer de manière plausible que la protection de l’homme et de l’environnement peut être assurée (art. 13 LENu). Cet objectif de protection est précisé dans une pdf directive(524 KB) de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) au moyen de critères de protection, p.ex. la dose de rayonnement individuelle maximale admissible.

Globalement, quelle que soit l’évolution future d’un dépôt en profondeur, le relâchement de radionucléides ne doit pas entraîner de dose individuelle supérieure à 0,1 millisievert (mSv) par an. Cela représente une faible valeur, en comparaison avec le rayonnement naturel auquel la population suisse est exposée ; deux vols transatlantiques entraînent une dose similaire.

La dose de rayonnement moyenne actuelle à laquelle la population suisse est exposée est d’environ 6 millisievert par an. Dans le cadre des analyses de sûreté pour les centrales nucléaires, les incertitudes irréductibles doivent être couvertes par des hypothèses prudentes. Ces dernières tendent à entraîner une surévaluation des conséquences radiologiques pour l’homme et l’environnement.

LA DÉMONSTRATION DE LA FAISABILITÉ

La démonstration de la faisabilité de dépôts en couches géologiques profondes sûrs à long terme en Suisse a été apportée pour les DHA et les DFMA. Cette démonstration comprend la démonstration de l’existence d’un site, la démonstration de la faisabilité technique et la démonstration de la sûreté. La démonstration de la pdf faisabilité du stockage géologique pour les DFMA(6.49 MB) dans une formation argileuse sur le site « Oberbauenstock » a été confirmée par le Conseil fédéral en 1988.

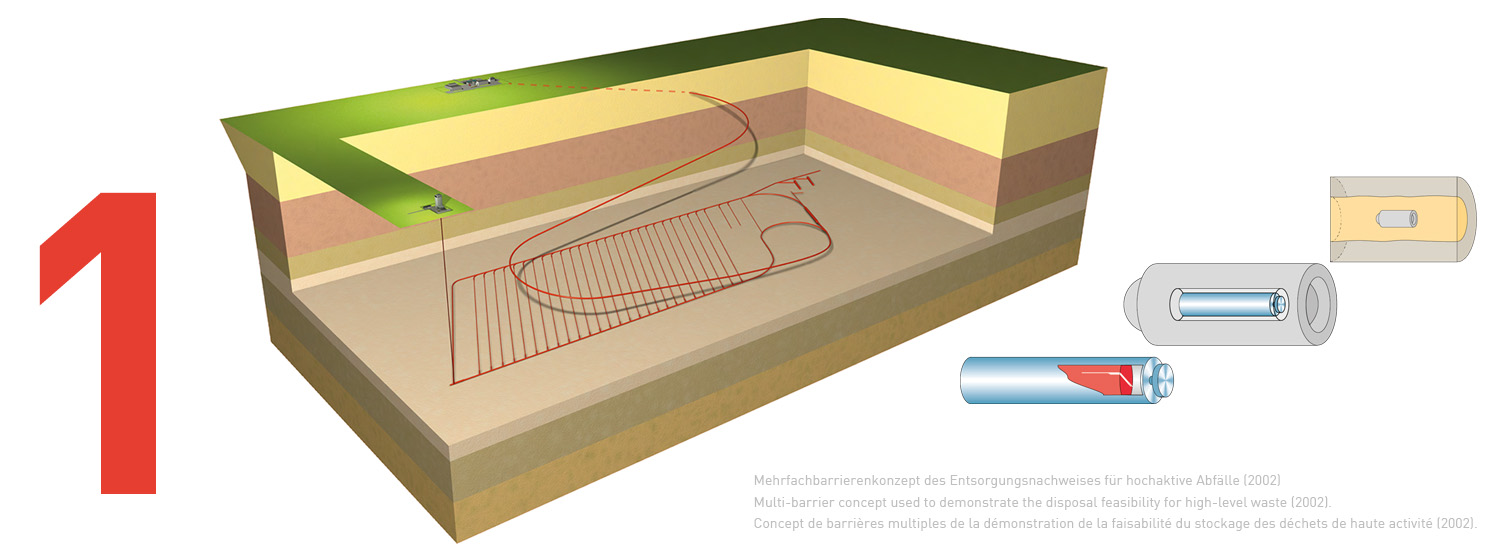

La pdf démonstration déposée en 2022 pour les DHA(150 KB) a été apportée à l’exemple d’un dépôt dans l’argile à Opalinus dans le Weinland zurichois, et approuvée par le Conseil fédéral après évaluation par l’autorité compétente et de nombreux experts nationaux et internationaux. La démonstration de la faisabilité du stockage géologique pour les DHA est basée sur un système de barrières de sûreté géologiques et techniques (concept de barrières multiples).

Les conteneurs pour stockage définitif assurent le confinement des déchets radioactifs pendant une longue durée, de manière à ce qu’une grande partie des radionucléides se désintègrent déjà dans les conteneurs (env. 90% sur 1 000 ans). Après cela, les nucléides restants sont retenus par le matériau de remblayage (bentonite) placé entre les conteneurs et la roche d’accueil (argile à Opalinus). La région d’implantation assure que les conditions favorables à la rétention des nucléides restent maintenues pendant la période d'évaluation.

La démonstration de la faisabilité du stockage géologique définit le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs pour le stockage intermédiaire et le transport correspondant, caractérise ces déchets et en dresse l’inventaire, ce qui représente aussi des étapes importantes pour la gestion des déchets radioactifs de la Suisse. Le site du dépôt en couches géologiques profondes, qui doit être déterminé dans le cadre d’une procédure de plan sectoriel conformément à l’art. 5 OENu, n’a pas encore été fixé par voie de droit.