Für die Erteilung der Rahmenbewilligung ist ein Sicherheitsnachweis für die Betriebs- und Nachverschlussphase zu erbringen. Zur Bestätigung der Entsorgungsnachweise sind die seither erfolgten Veränderungen des Projekts zu berücksichtigen. So hat sich das erwartete pdf Abfallvolumen(96.93 MB) aufgrund der veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen und der Entwicklungen bei der Abfallkonditionierung verkleinert.

Für die Etappe 3 des Sachplans wurde der Opalinuston für alle Abfallkategorien als bestes Wirtgestein der Schweiz festgelegt. Mit Etappe 3 hat sich NL für beide Lagertypen als das qualitativ beste Standortgebiet mit einem mehr als ausreichenden Platzangebot erwiesen, weshalb die Nagra ein Kombilager plant. Weitgehend unverändert ist das Lagerkonzept mit dem Mehrfachbarrierensystem und den Eigenschaften der technischen Barrieren, des Opalinustons und des Standorts als zentrale Argumente für den Nachweis der Langzeitsicherheit (Argumentenbericht gemäss pdf ENSI 33/649(1.39 MB) ).

DIE TECHNISCHEN BARRIEREN

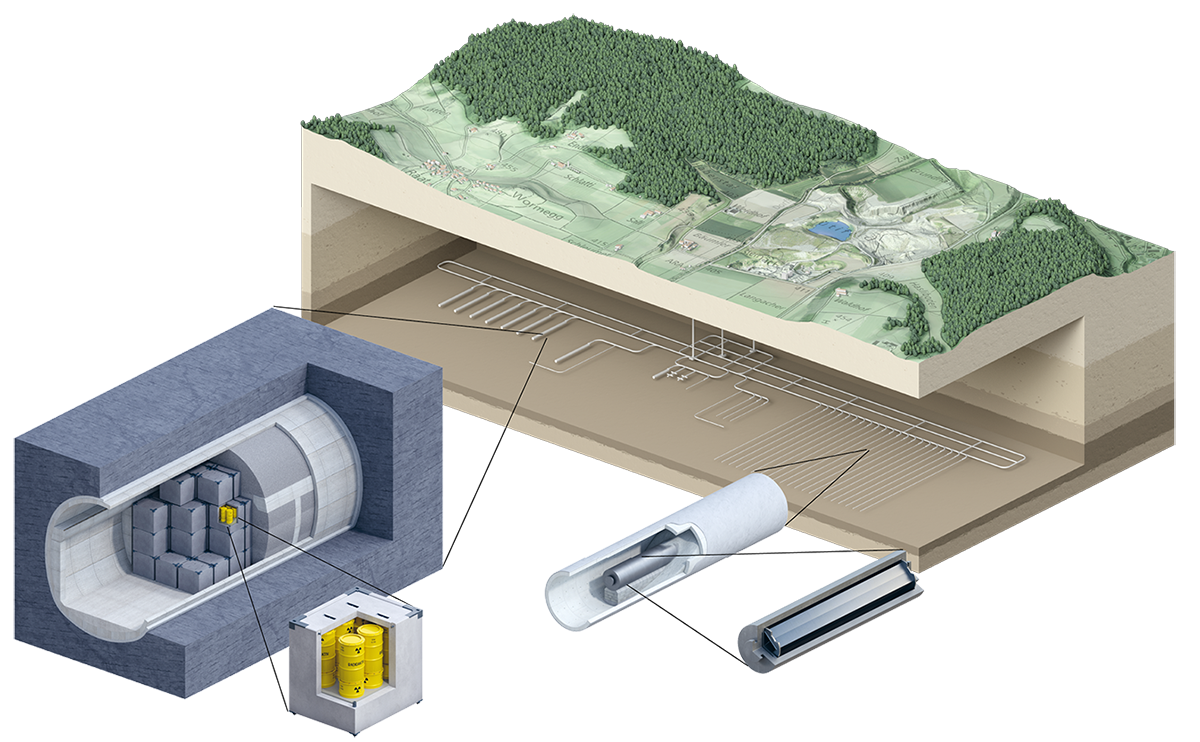

Die Eigenschaften der technischen Barrieren des Tiefenlagers verzögern die Freisetzung der Radionuklide und begrenzen deren Transport in das umgebende Gestein. Abfälle dürfen nur in fester, stabilisierter und verpackter Form in ein Tiefenlager gebracht werden. Sowohl Brennstoff als auch Glas zersetzten sich im Tiefenlager sehr langsam. Auch SMA werden in einer festen Matrix fixiert, meist handelt es sich dabei um Glas, Zement oder Bitumen.

Im HAA-Lager sorgen die Endlagerbehälter dafür, dass die Radionuklide signifikant länger als die vom ENSI vorgeschriebenen 1000 Jahre eingeschlossen bleiben. Dadurch zerfällt ein grosser Teil der radioaktiven Stoffe bereits innerhalb der Zeit, während der die Abfallbehälter noch intakt sind und somit einen vollständigen Einschluss gewährleisten. Im SMA-Lager werden die Abfälle in dickwandige Betoncontainer verpackt und die verbleibenden Hohlräume mit Mörtel vergossen.

Der im aktuellen Konzept für die Verfüllung der HAA-Lagerstollen vorgesehene Bentonit, welcher die Lagerstollen komplett ausfüllt, hat ähnliche Eigenschaften wie der Opalinuston. Er wirkt bei entstehenden Rissen selbstabdichtend und besitzt eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit. Die meisten Radionuklide sorbieren sehr gut an Bentonit. Dadurch zerfällt ein weiterer Teil der Radionuklide, bevor diese den Bentonit durchquert haben. Schliesslich sorgen die Versiegelung und Verfüllung der Zugänge zum Tiefenlager für eine weitere Rückhaltung der Radionuklide.

DER OPALINUSTON

Die wichtigste Barriere des Tiefenlagers ist die geologische Barriere. Deren Transport- und Rückhaltemechanismen gewährleisten aufgrund des hohen Anteils an Tonmineralen die Rückhaltung und sehr langsame Freisetzung der Radionuklide. Die sicherheitsrelevanten Eigenschaften des Opalinustons sind insbesondere:

- die geringe Durchlässigkeit für Wasser und Gas, welche sicherstellt, dass der Radionuklidtransport hauptsächlich durch Diffusion, einen langsamen Ausgleich eines Konzentrationsgefälles ohne Mitwirkung von Wasserflüssen, stattfindet.

- die negative Ladung der Tonminerale und deren grosse Oberfläche, die dafür sorgen, dass positiv geladene Radionuklide an den Tonmineralen gebunden und zurückgehalten werden (Sorption).

- die Quellfähigkeit, die Risse im Gestein abdichtet (Selbstabdichtung), so dass die geringe Durchlässigkeit für Wasser und Gas langfristig gewährleistet bleibt.

Mehrfachbarrierenkonzept des Tiefenlagers (2024).

DER STANDORT

Schliesslich sind die Eigenschaften des Standorts, an dem sich der Opalinuston in geeigneter Tiefe befindet, von zentraler Bedeutung für die Langzeitsicherheit:

- Der Opalinuston ist in mehr als ausreichender Ausdehnung vorhanden.

- Die Langzeitstabilität der sicherheitsrelevanten Eigenschaften ist dank der geologisch ruhigen Situation gewährleistet.

Die umfangreichen Kenntnisse zur in der Vergangenheit eher ereignisarmen Geologie der Nordschweiz sind die Voraussetzung für zuverlässige Annahmen zur Wahrscheinlichkeit zukünftiger Veränderungen. Die in der Vergangenheit überblickbaren Zeiträume sind rund hundert Mal grösser als der Nachweiszeitraum des geologischen Tiefenlagers. Der rund 100 m mächtige Opalinuston ist vor rund 174 Millionen Jahren in einem weiträumigen und flachen Meer in der für geologische Verhältnisse kurzen Zeit von 1 - 2 Millionen Jahren abgelagert worden.

Das Verständnis der Erosionsprozesse ist wichtig, weil sich die Nordschweiz langfristig hebt und in der Folge darauf erodiert wird. Die Rückhalteeigenschaften der geologischen Barriere werden durch Auflockerung und Verwitterung nicht beeinträchtigt, solange die tonreichen Gesteine nicht zu nahe an die Oberfläche gelangen, d.h. in mehr als 200 m Tiefe verbleiben.

Die Lagerebene liegt am Standort in einer Tiefe von 800 bis 900 m. Die langfristig zu erwartende Hebungsrate, eine isostatische Ausgleichsbewegung verursacht durch die Alpenbildung, liegt bei weniger als 3 Zehntelmillimetern pro Jahr. Unter Annahme konstanter Hebungsraten ist in einer Million Jahren mit einer Hebung von weniger als 300 m zu rechnen.

Bei den Sicherheitsanalysen zu möglichen Auswirkungen zukünftiger Entwicklungen werden zusätzlich zur Hebung und Erosion durch Flüsse auch mögliche zukünftige Gletschervorstösse und der unterschiedliche Erosionswiderstand der verschiedenen Gesteinsschichten berücksichtigt. Da bei der Beurteilung der zukünftigen Barriereeigenschaften stets abdeckende Varianten mit vorsichtigen (konservativen) Annahmen betrachtet werden, also auch mit ungünstigen Annahmen zu den zukünftigen Hebungs- und Erosionsraten, enthalten die Prognosen stets Sicherheitsmargen. Auch unter Berücksichtigung aller Aspekte bestehen grosse Sicherheitsmargen beim langfristigen Erhalt der Barriereeigenschaften.

Die Analyse des Grund- und Porenwassers erlaubt Prognosen zu den Transportprozessen in der geologischen Barriere. Die entlang von Bohrungen analysierten Porenwasserzusammensetzungen in Kombination mit der Zusammensetzung der Tiefengrundwässer bestätigen die Rückhaltewirkung der Gesteine. Diese Austauschprozesse zwischen Grund- und Porenwassern erfolgten hauptsächlich per Diffusion und über sehr lange Zeiträume. Auch bei den hydrogeologischen Freisetzungspfaden werden bei den Sicherheitsanalysen konservative Annahmen gemacht.

Über der Lagerebene befindet sich der nächste Aquifer in rund 400 m Tiefe und das an Grundwasserproben bestimmte Alter beträgt mehrere hunderttausend Jahre. Obwohl das Grundwasservorkommen seit vielen Jahren im Untergrund eingeschlossen ist, wird für die Sicherheitsanalysen angenommen, dass Radionuklide nach dem Erreichen dieses Aquifers ohne Verzögerung direkt an die Erdoberfläche gelangen. Auf diese Weise werden bei den potenziellen radiologischen Auswirkungen eines geologischen Tiefenlagers auch die unvermeidlichen, mit zunehmender Zeitspanne wachsenden Ungewissheiten berücksichtigt.

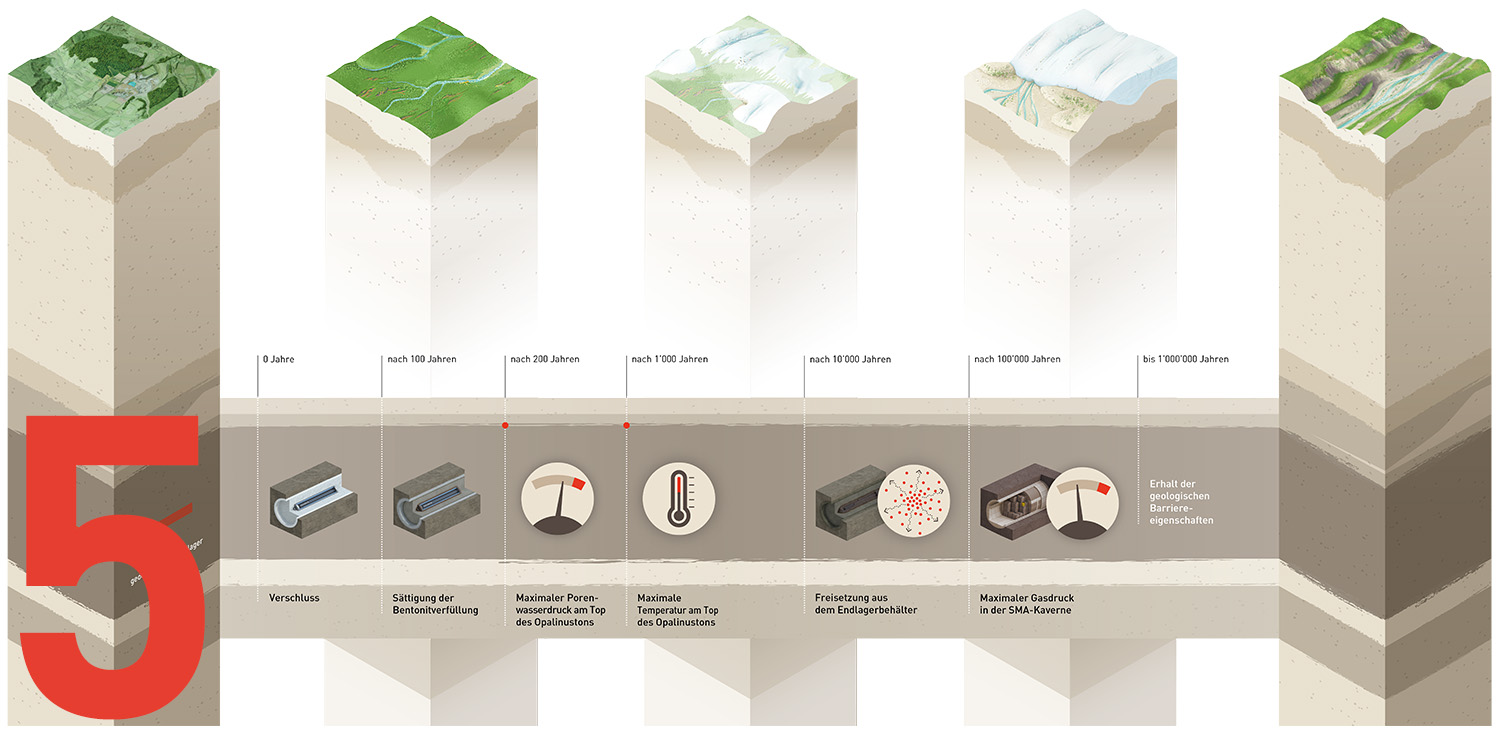

Die Entwicklung der technischen Barrieren, der geologischen Barrieren, der Biosphäre und der Lebensgewohnheiten der Menschen haben jeweils eine unterschiedliche zeitliche Prognostizierbarkeit. Das Langzeitverhalten auf Lagerebene ist aufgrund langjähriger Forschungsarbeiten bekannt und anhand von Modellanalysen gut prognostizierbar.

Zu Beginn der Nachverschlussphase, während der Einschluss der HAA in den Endlagerbehältern gewährleistet ist, entsteht durch den radioaktiven Zerfall der Abfälle Wärme. Bei der Lagerauslegung wird geprüft, dass die Barriereneigenschaften durch den Temperaturanstieg nicht beeinträchtigt werden.

Der Temperaturanstieg verursacht eine Veränderung der Druckverhältnisse, welche durch Gas, welches durch die Korrosion von Metallen entsteht, zusätzlich beeinflusst wird. Im SMA- Lager entsteht ebenfalls Gas durch die Korrosion von Metallen und den Abbau von organischen Abfällen. Dieses Gas verteilt sich über die verfüllten Bauwerke auf Lagerebene.

Die Systemanalysen bestätigen, dass das Gasspeichervolumen der vorgesehenen Verfüllmaterialien so gross ist, dass der Gasdruck im Lager unterhalb der kritischen Werte bleibt und die mechanische Integrität der geologischen Barriere mit einer ausreichenden Sicherheitsmarge gewährleistet bleibt.

Die Ungewissheiten an der Erdoberfläche bezüglich der Klimaentwicklung und des Verhaltens der Menschen werden bei den Sicherheitsanalysen mit Bandbreiten und ungünstigen Annahmen berücksichtigt.

Die Ergebnisse werden an der Vorgabe der maximal zulässigen zusätzlichen individuellen Dosis von 0.1 mSv pro Jahr durch das Tiefenlager gemessen. Sie zeigen, dass die Sicherheit für das grosse Spektrum an möglichen Szenarien gegeben ist.

In allen Fällen bleibt die maximal resultierende individuelle Dosis unter dem Schutzkriterium, in den meisten Fällen um mehrere Grössenordnungen. Um die Robustheit des Mehrfachbarrierensystems aufzuzeigen, werden auch Entwicklungen analysiert, die hypothetisch sind («what if»-Fälle). Dabei wird aufgezeigt, dass das System auch unmöglichen Entwicklungen standhalten würde.

Die seit dem Entsorgungsnachweis gewonnenen Erkenntnisse zum Verhalten der technischen und geologischen Barrieren haben zu einem robusteren Sicherheitsnachweis geführt. Die im Sachplanverfahren durchgeführten umfangreichen erdwissenschaftlichen Untersuchungen haben zu einer Erhärtung des Sicherheitsnachweises geführt. So kann beispielsweise auch der Beitrag der gering durchlässigen Rahmengesteine ober- und unterhalb des Opalinustons zur Barrierewirkung berücksichtigt werden.

Auch die Oberflächenanlagen können so ausgelegt werden, dass sie während der Betriebsphase allen Gefahren standhalten und die Umgebung, die Bevölkerung und das Personal vor unzulässiger radioaktiver Bestrahlung geschützt werden können.