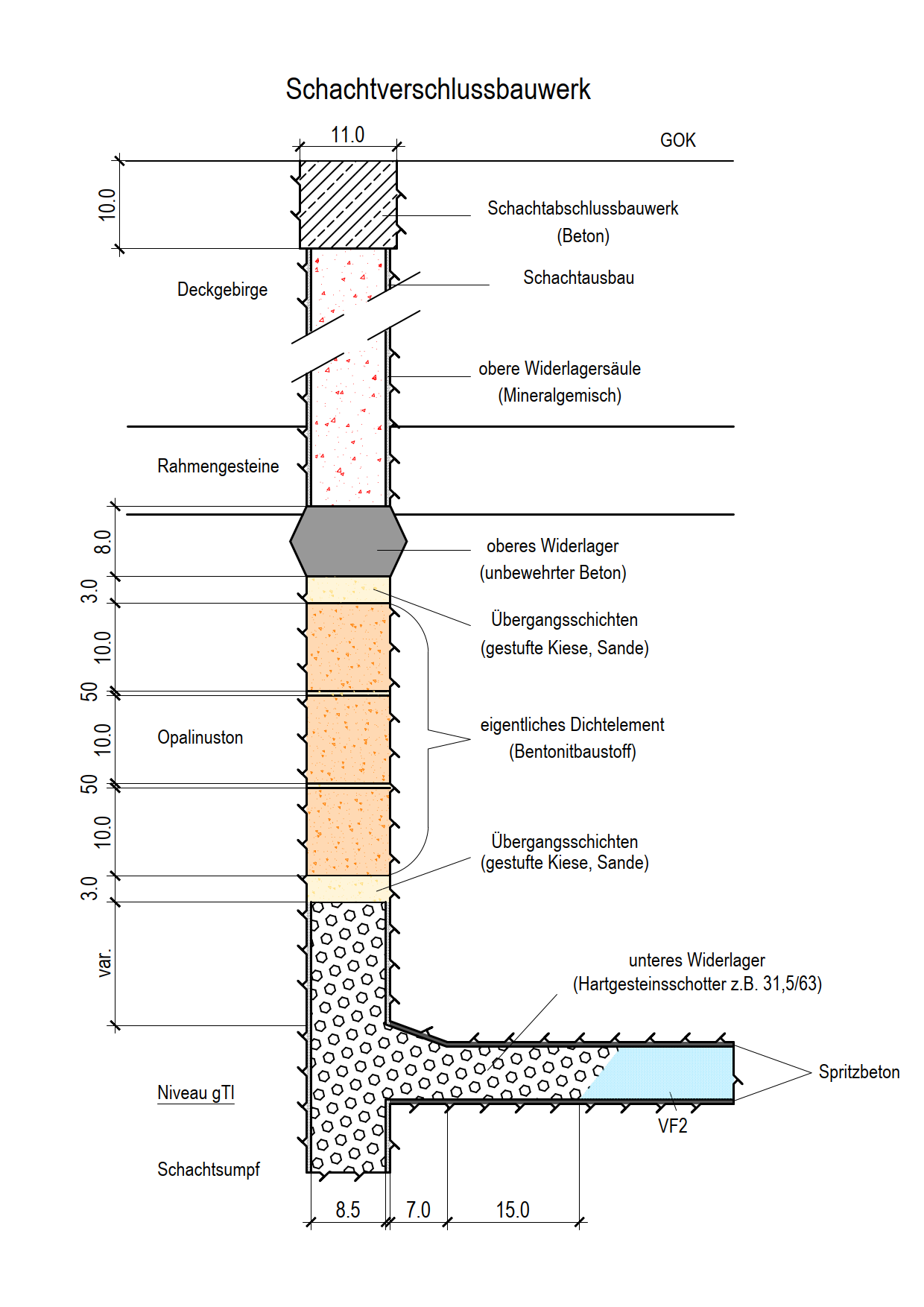

Nachstehend werden die Besonderheiten der vertikalen V3-Versiegelungsbauwerke erläutert. Einen exemplarischen Aufbau des Versiegelungsbauwerks zeigt Fig. 4‑5.

Der exemplarischen Aufbau der V3-Schachtversiegelungen berücksichtigt die folgenden vier Voraussetzungen:

-

Anordnung des geologischen Tiefenlagers etwa in der Mitte des Wirtgesteins:

-

Zur Errichtung der V3-Schachtversiegelungen steht etwa die halbe Mächtigkeit des Opalinustons zur Verfügung (von Lagerebene bis zur Oberkante des Wirtgestein).

-

-

vollständiger Rückbau gebirgssichernder Ausbauelemente:

-

Um den hydraulischen Widerstand der Versiegelung im Zusammenwirken mit dem Wirtgestein zu maximieren, wird der Schachtausbau über die vollständige Ausdehnung der V3-Versiegelung geraubt (abschnittsweise während der Bauausführung). Lediglich punktuelle oder linienhafte Sicherungselemente verbleiben in allfälligen Schwächezonen im Gebirge.

-

Um ein gebirgsschonendes Rauben des Ausbaus zu ermöglichen, soll der Schachtausbau nach Möglichkeit mit geeigneten konstruktiven Massnahmen dafür vorbereitet werden.

-

-

Langzeitbeständigkeit aller eingesetzten Baustoffe:

-

Dieser Grundsatz garantiert die Standsicherheit der gesamten Füllsäule, insbesondere die Lagestabilität des eigentlichen Dichtelements der V3-Versiegelung. Lediglich oberhalb des Dichtelements werden eingeschränkt langzeitbeständige Baustoffe wie zementbasierter Beton zugelassen. Die Langzeitbeständigkeit des Bentonits sorgt für eine dauerhafte Dichtwirkung gegen ggf. anstehendes Deckgebirgswasser.

-

-

Trennung von Dichtfunktion und Widerlagerfunktion:

-

Das eigentliche Dichtelement wird auf Basis von Bentonit errichtet, welches seine Dichtwirkung erst mit dem Quelldruck nach dem Zutritt von Wasser ausbildet. Die Gewährleistung der Dichtigkeit bzw. Gebrauchstauglichkeit verlangt daher die Einspannung des Dichtelements zwischen zwei im Vergleich zum Dichtelement näherungsweise starren Widerlagern. An die Widerlager werden keine langfristigen Anforderungen hinsichtlich der Dichtwirkung gestellt. Lediglich das obere Widerlager übernimmt bis zur vollständigen Sättigung des Dichtelements eine temporäre Dichtwirkung. Die Sättigung des Dichtelements erfolgt – im Gegensatz zu den (sub-)horizontalen Versiegelungen auf Lagerebene – aufgrund seiner Positionierung im Schacht auch über portalseitiges Gebirgswasser und nicht hauptsächlich über das Wirtgesteins.

-

Fig. 4‑5:Exemplarischer Aufbau der V3-Versiegelung eines vertikalen Zugangsbauwerks / Schachts (Längsschnitt)

Fig. 4‑5:Exemplarischer Aufbau der V3-Versiegelung eines vertikalen Zugangsbauwerks / Schachts (Längsschnitt)

Die in Fig. 4‑5 gewählten exemplarischen Abmessungen gehen von einem Schachtdurchmesser von 9.5 – 10.0 m28 (8.5 m lichter Durchmesser des Schachts zuzüglich des geraubten Ausbaus und geraubter loser Felsteile), einer Höhe des angeschlossenen Tunnels von 7.0 m und einer Mächtigkeit des Opalinustons von beispielhaft 100 m aus. Zur Errichtung der V3-Versiegelung steht somit ein Teufenbereich von etwa fünfzig Metern zur Verfügung. Standortspezifisch können barrierewirksame Rahmengesteine mit einbezogen werden.

Die Elemente der V3-Versiegelungsbauwerke und die anstehenden Verfüllungen können exemplarisch wie folgt beschrieben werden:

-

Dichtelement:

-

Das eigentliche Dichtelement besteht aus einem Bentonit, der sich aus feinkörnigem Material, Granulat, Pellets, Formsteinen oder einer Kombination der genannten zusammensetzt. Die Dimensionierung des Dichtelements erfolgt über die Trockeneinbaudichte derartig, dass der Bentonit bei vollständiger Sättigung den gewünschten Quelldruck aufweist.

-

Angestrebt wird eine mittlere Permeabilität des Bentonits im gequollenen Zustand von 10-19 bis 10-18 m2 (Nagra 2022). Die V3-Versiegelung verhindert somit dauerhaft einen relevanten Zutritt von Gebirgswasser in das geologische Tiefenlager.

-

Alle zehn Meter wird eine Filterschicht aus Feinsand eingebaut. Ihre Mächtigkeit beträgt einen halben Meter. Sie unterstützt eine gleichmässige Aufsättigung resp. ein gleichmässiges Quellen des Bentonits und bricht bevorzugte Wegsamkeiten. Die Abstände der Filterschichten entsprechen ungefähr dem Durchmesser des Dichtelementes im Schacht.

-

-

unteres Widerlager:

-

Das untere Widerlager besteht aus einem setzungsstabil eingebauten Hartgesteinsschotter.29 Auf einen zementgebundenen Baustoff als Alternative wird verzichtet, weil dieser keine vergleichbare Langzeitbeständigkeit beim Zutritt von Gebirgswasser aufweist (Gefahr der Korrosion), was die notwendige Lagestabilität des Dichtelements – in seiner vertikalen Lage – beeinträchtigen könnte.

-

Das untere Widerlager füllt den gesamten Schachtsumpf aus, sodass geringe Mengen an durch den Schacht zu tretendem Gebirgswasser hier zunächst aufgefangen werden. Es reicht oberhalb des Sohlenniveaus bis zur zweifachen Höhe des angeschlossenen Tunnels. Im Firstbereich des Anschlusstunnels wird ein Keil geraubt, um einerseits die gebirgsmechanischen Verhältnisse zu verbessern und andererseits die Verfüllung mit Schotter zu erleichtern.

-

Um die Auslaufsicherheit zu gewährleisten, dehnt sich das untere Widerlager in den Anschlusstunnel an die Schächte über die dreifache Tunnelhöhe aus, bevor sich die vergleichsweise weiche VF2-Verfüllung anschliesst.

-

Beim Einbau des Schotters wird eine Einbaudichte angestrebt, die eine Steifigkeit (Elastizitätsmodul) von 200 – 300 MPa aufweist. Diese reicht aus, um gemeinsam mit dem Lastabtrag über den Siloeffekt die Lagestabilität des Dichtelements der V3-Versiegelung langfristig zu gewährleisten.

-

Als wesentliche Last nimmt das untere Widerlager neben dem Eigengewicht den sich ausbildenden Quelldruck aus dem Dichtelement auf.

-

-

oberes Widerlager:

-

Das obere Widerlager besteht aus einem nicht armierten, hochwertigen Konstruktionsbeton mit einer Nenndruckfestigkeit von mindestens 25 MPa. Um den Lastabtrag in das anstehende Gebirge möglichst über Normalspannungen zu erreichen und die Lagestabilität zu gewährleisten, besitzt es eine doppeltkonische Form. Um Spannungserhöhungen aus Biegung zu vermeiden, entspricht die Höhe des oberen Widerlagers annähernd seinem Durchmesser. Ein Aufweitungswinkel von ca. 25° unterstützt den gewünschten Lastabtrag über Normalspannungen in das Gebirge und vereinfacht zudem den Ausbruch sowie die Betonage bei der Errichtung.

-

Das obere Widerlager nimmt als wesentliche Lasten neben dem Eigengewicht den sich ausbildenden Quelldruck aus dem Dichtelement von unten und den hydrostatischen Druck im anstehenden Deckgebirgswasser von oben auf. Das Widerlager wird anfangs eine Dichtigkeit gegen Fluide aufweisen. Es wird jedoch konservativ als nicht langzeitbeständig angenommen und leistet somit keinen Beitrag zur Dichtigkeit im Rahmen von Langzeitsicherheitsanalysen. Das Dichtelement in der V3-Versiegelung wird aufgrund seiner Nähe zu den überliegenden Aquiferen im Vergleich zu den anderen Versiegelungen (V1 und V2) schneller vollständig gesättigt sein und somit die abdichtende Funktion übernehmen, welche das obere Widerlager nur temporär erfüllen kann.

-

-

Übergangsschichten:

-

Die Übergangsschichten sorgen für die bautechnisch konstruktive Trennung der Widerlager vom Dichtelement. Sie bestehen aus gestuften Kiesen und Sanden, um die Filterstabilität der einzelnen Schichten untereinander zu gewährleisten. Eine Mächtigkeit von ca. drei Metern reicht bei geeigneter konstruktiver Durchbildung aus, um diese Aufgabe zu erfüllen.

-

Die untere Übergangsschicht umfasst vier bis sechs Einzelschichten, um bei gleichzeitiger Filterstabilität den Übergang vom grobkörnigen Hartgesteinsschotter zum Bentonit herzustellen. Der allfällige Einsatz von nicht korrodierenden Geotextilien kann den Herstellungsprozess erleichtern.

-

Die konstruktive Durchbildung der oberen Übergangsschicht besteht im einfachsten Fall, wenn die Funktion der Filterstabilität nicht benötigt wird, nur aus einer Feinsandschicht mit einem halben Meter Mächtigkeit. Die obere Übergangsschicht entspricht dann der Filterschichten im Dichtelement. Sie übernimmt in diesem Fall vor allem die Aufgabe, durch das obere Widerlager zutretendes Wasser über den Versiegelungsquerschnitt zu verteilen, was die gleichmässige Sättigung des Bentonits unterstützt.

-

Um Setzungen zu beschränken, werden Alle Sand- und Kiesschichten der Übergangsschichten beim Einbau lagenweise eingebaut verdichtet.

-

-

Schachtverfüllung mit zusätzlicher Funktion als Grundwasserstockwerkstrenner (obere Widerlagersäule und Schachtabschlussbauwerk):

-

Formal gehört die obere Widerlagersäule nicht mehr zur V3-Versiegelung. Sie trennt die natürlichen Grundwasserstockwerke dauerhaft, um den natürlichen hydrogeologischen Zustand vor dem Abteufen der Schächte wiederherzustellen. Die Schachtverfüllung und das Schachtabschlussbauwerk werden im Abschnitt 6.1.5 behandelt.

-