Folgende Auslegungsgrundsätze können, basierend auf den diskutierten Anforderungen der Versiegelungen zur Gewährleistung der Sicherheitsfunktionen (Abschnitt 3.1), abgeleitet werden:

Langzeitsicherheit

-

Keine Schädigung des Wirtgesteins

Durch einen ausreichenden form- und kraftschlüssigen11 Kontakt zwischen dem Dichtelement und dem Wirtgestein werden Instabilitäten bzw. Konvergenzen und folglich eine Schädigung der geologischen Barriere weitestgehend verhindert. Durch die Herstellung einer möglichst hohen und homogenen Einbaudichte im Gesamtquerschnitt des Dichtelements wird angestrebt, diesem Ziel nahe zu kommen.

-

Ein bedeutender Radionuklidtransport entlang der Tunnel und Zugangsbauwerke ist zu unterbinden.

Gute Sorptionseigenschaften und niedrige Durchlässigkeiten des Opalinustons führen zu langen charakterisitischen Transportzeiten für den Radionuklidtransport durch das Wirtgestein. Wenn keine alternativen Transportpfade existieren, führt dies zu einer äusserst langsamen Radiokunklidfreisetzung. Ziel ist es deshalb, Wasserströmungen in und aus dem geologischen Tiefenlager entlang der Zugänge zu minimieren, um so auch den Transport von Radionukliden entlang der Tiefenlagerzugänge weitestgend zu unterbinden.

-

Der Zutritt von Wasser in die Lagerstollen und -kavernen soll möglichst über das intakte Wirtgestein erfolgen und nur so gering wie möglich über die untertägigen Zugänge.

Der Wassereintritt durch die untertägigen Zugänge in die Lagerstollen und -kavernen ist so lange wie möglich zu verzögern, um die Radionuklidrückhaltung zu unterstützen (siehe Punkt 2) und das Potenzial von chemischen Reaktionen zu reduzieren (z. B. Verzögerung von Korrosionsprozessen). Das Bemessungsziel der Versiegelungsbauwerke ist es daher, den Wasserfluss entlang der Zugänge zu den Lagerkammern zu minimieren.

-

Der Gasfluss – wenn auch nur bedingt –, insbesondere entlang eines SMA-Versiegelungsbauwerks, muss gewährleistet werden.

Der Gasfluss durch den Porenraum eines Dichtelements aus Bentonit im gequollenen (gesättigtem) Zustand ist äusserst gering.12 Um eine gewisse Gasdurchlässigkeit auch im gequollenen Zustand für die SMA-relevanten Versiegelungsbauwerke aufrechterhalten zu können, wird eine Sand-Bentonit-Mischung (80:20) verwendet. Versuche zeigen, dass sich in diesem Fall die Permeabilitäten für Flüssigkeiten und Gas um bis zu sechs Grössenordnungen unterscheiden können (Spillmann et al. 2015). Die speziellen Eigenschaften des Bentonitbaustoffs der HAA- und SMA-Versiegelungen werden später im Abschnitt 4.2 diskutiert.

-

Alle Versiegelungen sollen einen Beitrag zur Sicherheit des Tiefenlagers leisten

Alle Massnahmen – insbesondere auch der Bau von Versiegelungsbauwerken als massgebliche technische Barrieren – haben das übergeordnete Ziel, ein insgesamt ausgeglichenes Sicherheitsniveau herzustellen und als redundantes Mehrfachbarrierensystem zusammenzuwirken.

Sowohl der Zutritt von Wasser in ein Tiefenlager als auch der Radionuklidaustrag sollen durch das System aus geologischen Barrieren und Verschlussbauwerken verzögert und reduziert werden. Dabei sind alle Barrieren aufeinander abzustimmen und die Prinzipien von Redundanz und Diversität, soweit möglich und sinnvoll, ortsspezifisch umzusetzen. Für die Versiegelungsbauwerke bedeutet dies im Hinblick auf ihre Dichtigkeit und Rückhaltewirkung:

-

Im Sinne einer bestmöglichen Redundanz sind – hinsichtlich der abdichtenden Wirkung – V1-, V2- und V3-Versiegelungsbauwerke mit ähnlichen Beiträgen zu bevorzugen.

- Die Auslegung der Versiegelungen berücksichtigt die an ihrem Einbauort zu erwartenden Einwirkungen.

Durch die Reihenschaltung von ähnlich wirksamen Versiegelungen werden robuste Redundanzen im Verschlusssystem erreicht.

-

Ein schneller Rückzug aus dem geologischen Tiefenlager, im Falle der Anordnung eines temporären Verschluss, soll möglich sein.

Ein schneller Rückzug aus dem geologischen Tiefenlager während der Betriebsphase soll berücksichtigt werden und bei ausreichendem Sicherheitsniveau möglich sein. Das Auslegungsprinzip stammt aus der gesetzlichen (Art. 11 KEV 2004) und regulatorischen Forderung (ENSI 2020a) des temporären Verschlusses (Abschnitt 2.1.2).

Hieraus leitet sich die Konsequenz ab, dass die V1-Versiegelungsbauwerke derart beschaffen sein müssen (Funktionstüchtigkeit), dass sie die Sicherheit auch ohne die Unterstützung der weiteren V2- und V3-Versiegelungsbauwerke – wenn auch (temporär) eingeschränkt – gewährleisten. Dieser Auslegungsgrundsatz stützt die These, auf eine Hierarchisierung bzw. auf ein Gefälle von V3 zu V1 bei den Versiegelungsbauwerken zu verzichten (siehe Punkt 5) und steht im Einklang mit den regulatorischen Vorgaben eines temporären Verschlusses in seiner Umsetzung. Der temporäre Verschluss wird im Kapitel 7 behandelt.

Baustoffauswahl

-

Versiegelungsbauwerke werden auf Basis von Bentonitbaustoff errichtet.

Bentonit stellt ein arteigenes Material zum Wirtgestein Opalinuston dar. Denkbar sind Ausführungen in Form von Granulat, Pellets, Formsteinen, Bentonitmehl oder Mischungen der genannten Ausführungen mit vorgegebenen Körnungslinien. Bei Kontakt mit Wasser quillt Bentonit und wird dadurch nahezu wasser- und gasundurchlässig.13 Zur Beibehaltung einer gegebenenfalls notwendigen Gasdurchlässigkeit nach der Aufsättigung wird Bentonit mit Sand (z. B. 20:80) vermischt (siehe Punkt 4). Dichtelemente des Versiegelungsbauwerks auf Basis von Bentonit haben daher bei Zutritt von Wasser einen selbstabdichtenden Charakter. Zusätzlich besitzt Bentonit, wie das Wirtgestein, sorbierende Eigenschaften, was dafür sorgt, dass sich hinsichtlich vieler Radionuklide ein allfälliger Transport verzögert. Die Langzeitbeständigkeit des Bentonits im Dichtelement sorgt somit für eine dauerhafte Dichtwirkung gegen anstehendes Wasser in Richtung der Lagerkammern einerseits und entgegen einem Austrag von Radionukliden aus den Lagerkammern andererseits.

-

Zementbasierte Baustoffe sollen im Umfeld des abdichtenden Bentonits nur eingesetzt werden, wenn bautechnische Alternativen fehlen.

Der Einsatz von zementbasierten Baustoffen (Beton, Mörtel) ist in Nahbereichen von Dichtelementen eines Versiegelungsbauwerks, wo möglich, zu begrenzen. Die langfristige Interaktion von Wasser mit zementbasierten Baustoffen kann zu einer negativen Veränderung der Wasserchemie und Toneigenschaften führen (Nagra 2021a).

Aufbau des Versiegelungsbauwerks

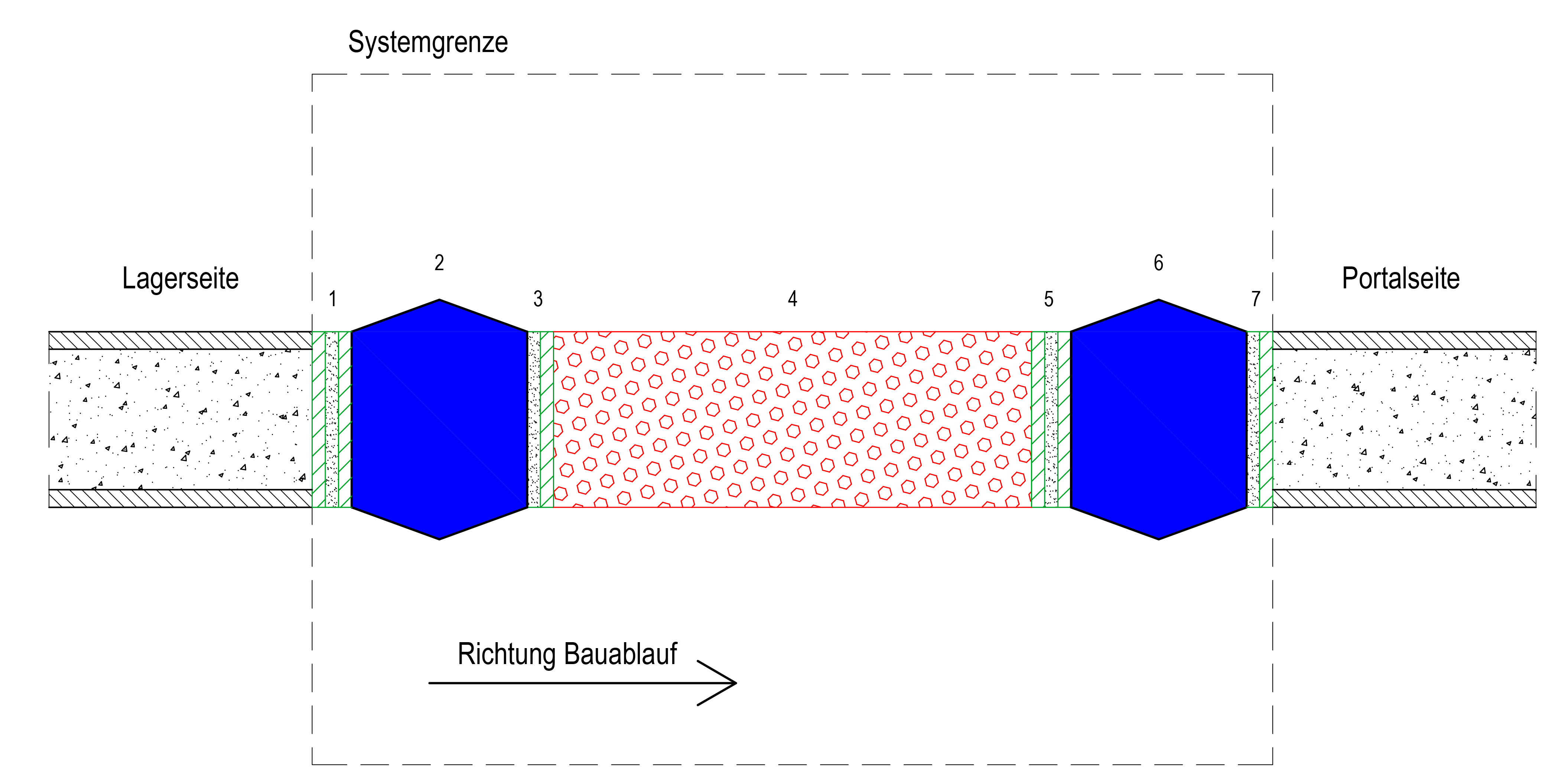

Zur Veranschaulichung stellt Fig. 4‑1 den prinzipiellen, generischen Aufbau der Versiegelungsbauwerke dar.

-

Tragende und dichtende Funktionen werden bei den Versiegelungsbauwerken getrennt.

Bentonit besitzt im initialen, ungequollenen Zustand keine ausreichende Festigkeit und Steifigkeit, um als tragender Baustoff eines Versiegelungsbauwerks zu wirken oder einen Quelldruck ohne Unterstützung aufzubauen. Daher ist es notwendig, die tragende Wirkung (Standsicherheit) und die dichtende Wirkung (Funktionstüchtigkeit) auf verschiedene Elemente des Versiegelungsbauwerks aufzuteilen:

(a) Versiegelungsbauwerk in Längsrichtung (axial)

In axialer Richtung besteht ein Versiegelungsbauwerk aus drei unterschiedlichen Arten von Elementen beziehungsweise Bauteilen:

-

Dichtelement(en) zwecks Funktionstüchtigkeit

-

Widerlager zwecks Standsicherheit des Dichtelements aufgrund des aufbauenden Quelldrucks (Einspannung)

-

Übergangsschicht(en) zwecks konstruktiver Durchbildung

(b) Versiegelungsbauwerk in Querschnittsebene (radial)

Eine Versiegelungsbauwerk besteht in seiner Querschnittsebene aus mindestens «drei» sich zwangsläufig ergebenden Bereichen:

-

dem jeweiligen Baustoff der Versiegelung

-

einen ggf. noch vorhandenen Teil des Ausbaus

-

der Kontaktzone/-fläche mit dem Wirtgestein

-

der Auflockerungszone im tunnel- bzw. schachtnahen Wirtgestein

Das Versiegelungsbauwerk verhindert oder (zumindest) reduziert Wegsamkeiten entlang der Tunnel und Stollen. Dies verlangt für den Baustoff des Dichtelements eine ausreichend geringe Permeabilität und für die Kontaktfläche/-zone zum Wirtgestein einen ausreichenden kraftschlüssigen Kontakt.

(c) Übergangsschichten

Als konstruktive Elemente oder Bauteile besitzen Versiegelungsbauwerke Übergangsschichten, bestehend aus Filterschichten und Trennwänden.

Die Übergangsschichten sorgen für die bautechnische Trennung von Dichtelementen, Widerlagern und Resthohlraumverfüllungen zur Vermeidung unerwünschter geochemischer Wechselwirkungen (Nagra 2024c).

Die Filterschichten können auch zur gleichmässigen Verteilung des anstehenden Wassers über die Querschnittsfläche des Dichtelements dienen. Dadurch wird ein gleichmässiges Quellen des Bentonits12 und damit der selbstnivellierende Charakter des Prozesses unterstützt. Darüber hinaus dienen Filterschichten auch dem Vermeiden der Bildung präferierter Fliesspfade durch das Versiegelungsbauwerk.

Als weiteres konstruktives Element werden Trennwände erstellt, welche als Schalung die Schüttung kohäsionsloser Baustoffe über den gesamten Versiegelungsquerschnitt ermöglichen.

-

Versiegelungsbauwerke werden konstruktiv symmetrisch aufgebaut.

Die Versiegelungen sollen in axialer Richtung einen möglichst symmetrischen Aufbau besitzen. Der Auslegungsgrundsatz ergibt sich einerseits daraus, dass jede Versiegelung zwei Prozesse verzögern bzw. verhindern soll:

-

Zutritt von Wasser in das Tiefenlager entlang der Zugänge

-

Austrag (advektiver Transport in Wasser) von Radionukliden entlang der Zugänge aus dem Tiefenlager

Andererseits werden zwei Widerlager benötigt, um – bevor der radiale Quelldruck des Bentonits in ausreichendem Masse aktiviert ist – das Dichtelement am gewünschten Ort zu halten. Eine (axiale) Volumendehnung des Dichtelements als Folge des Quellens wird bei geeigneter Auslegung weitgehend verhindert, sodass sich der gewünschte Quelldruck aufbaut und die Kontaktflächen zwischen Dichtelement und Wirtgestein planmässig kraftschlüssig sind. Die Widerlager befinden sich dafür beidseitig vom Dichtelement.

-

Der konstruktive Aufbau der Versiegelungsbauwerke soll einfach gehalten werden.

Der Bauwerksentwurf eines Versiegelungsbauwerks soll einfach und übersichtlich sein sowie wenige Einzelelemente umfassen.

Das Konstitutivverhalten eines Bentonits ist komplex. Dies gilt umso mehr bei der notwendigen Berücksichtigung des geochemischen Milieus. Es empfiehlt sich daher, möglichst «einfache» Geometrien und Einbautechniken bei gleichzeitig einfachem Aufbau zu planen und einzusetzen. Die Qualitätssicherung beim Bau soll mit Hilfe weniger, leicht messbarer Grössen erfolgen können. Dazu bieten sich zum einen die Hohlraumvolumina-Vermessung, beispielsweise mittels Laser-Scans, und die eingebaute Massen-Quantifizierung mittels Wägen an. Aus diesen beiden Messgrössen lassen sich die vorgegebenen, aus der Dimensionierung resultierenden Verfüllgrade oder Trockeneinbaudichten des Bentonits verifizieren.

Bautechnik

-

Die Errichtung von vertikalen Versiegelungen ist im Falle einer Wahl derjenigen von horizontalen Versiegelungen vorzuziehen.

Vertikale oder zumindest stark geneigte Versiegelungsbauwerke sind einfacher zu planen, zu dimensionieren und zu errichten als horizontale. Die V3-Versiegelungen werden daher ausschliesslich in den Schächten und nicht in dem am Schachtfuss angeschlossenen Tunnel realisiert. Als Vorteile eines Versiegelungsbauwerks in einem Schacht werden genannt:

-

Die Schwerkraft «unterstützt» den Bau. Die Thematik einer ausreichenden Firstbündigkeit, die bei einem Versiegelungsbauwerk in einem horizontalen bzw. subhorizontalen Bauwerk bautechnisch zu lösen ist, entfällt.

-

Geforderte Einbaudichten, zum Beispiel beim Bentonit, lassen sich leichter realisieren. Während in horizontalen Strecken «gestopft» werden muss, kann in Schächten lagenweise eingebaut und beispielsweise mit Rüttelplatten verdichtet werden.

-

Beim Einsatz von hydraulisch abbindenden Baustoffen wie Beton entfällt ein Teil der Schalungen.

-

Filterschichten und andere konstruktive Elemente lassen sich in vertikal aufgebauten Versiegelungsbauwerken mittels eines lageweisen Einbaus sehr einfach realisieren.

-

Der Ausbau lässt sich leichter rauben als in einem subhorizontalen Tunnel. Zwischenbauzustände sind einfacher zu handhaben.

-

Alle Versiegelungsbauwerke basieren auf einem einheitlichen Bauwerkstyp.

Für die V1-, V2- und V3-Versiegelungen wird, abgesehen von der Einbaurichtung (vertikal, (sub-)horizontal), der gleiche generische Bauwerksentwurf bevorzugt. Eine Unterscheidung ist bei den Abdichtungslängen jedoch in Abhängigkeit vom Ort des Bauwerks notwendig.

Der Einbau von in Serie und gleich aufgebauten Versiegelungen hat insbesondere folgende Vorteile:

-

Der Bau läuft mit der Zeit routinierter ab und erfordert insgesamt kürzere Erprobungs- und Testphasen sowie Bauzeiten.

-

Durch Verwendung eines einheitlichen Versiegelungsbauwerkstyps gleicht sich das übergeordnete Sicherheitsniveau aus (vgl. dazu auch Punkt 5).

-

Das Bauverfahren soll ein möglichst gebirgsschonendes Lösen des Gebirges erlauben

Die tunnelnahe Auflockerung des Wirtgesteins ist zu minimieren. Beim Vortrieb und Sichern der für die Versiegelung vorgesehenen Tunnel- und Schachtabschnitte sowie beim Rauben sind gebirgsschonende Verfahren, wenn technisch sinnvoll und möglich, anzuwenden.

Sowohl durch den Vortrieb, als aber auch durch ein allfälliges Rauben des Ausbaus, kommt es zur Bildung einer neuen resp. Vergrösserung einer vorhandenen Auflockerungszone. Dies kann temporär zu einer Erhöung der Durchlässigkeit im Nahbereich des Ausbruchsrands führen. Durch die Auflockerung entstandenen Risse im Wirtgestein beginnen sich infolge Tonquellens bei Feuchtigkeitseintrag jedoch wieder zu schliessen («Selbstabdichtung»), so dass davon ausgegangen werden kann, dass die Durchlässigkeit in der Auflockerungszone nach Einbau der Ausbruchsicherung über die Zeit wieder abnimmt. Je feiner und disperser die Volumenvergrösserung in der Auflockerungszone verteilt ist, desto geringer ist die temporäre Durchlässigkeitserhöhung und desto schneller die Abnahme der Durchlässigkeit infolge der «Selbstabdichtung». Ein schonender Ausbruch oder ein Rauben des Ausbaus mit einen nachfolgenden direkten Einbau einer Ausbruchsicherung wirkt sich günstig auf die auflockerungsbedingte Rissbildung aus. Potenzielle Wegsamkeiten im anstehenden Tonstein werden damit reduziert und im Idealfall vermieden.

-

Falls es die felsmechanischen Verhältnisse zulassen, wird der Ausbau vor der Errichtung der Versiegelungsbauwerke soweit wie möglich gebirgsschonend geraubt.

Nach dem Bau der Versiegelungsbauwerke sollen sich potenzielle Wegsamkeiten im angrenzenden Wirtgestein überwiegend in Radial- oder Umfangsrichtung – das heisst im Tunnelquerschnitt – ausdehnen. Der Auslegungsgrundsatz hat das Ziel, eine Ausbildung von höher transmissiblen Wegsamkeiten in Tunnellängsrichtung zu verhindern. Somit ist der Ausbau in den Bereichen der späteren Versiegelungsbauwerke bei Möglichkeit vollständig zu rauben. Linienhafte oder punktuelle Sicherungselemente können beibehalten werden. Gegebenenfalls ist auch das Verbleiben von Teilen der flächenhaften Ausbruchsicherung im Falle der V1- und V2-Versiegelungen erforderlich. Verbleibende oder angrenzende Teile des Anbaus sind entsprechend auf die Zusatzbelastung auszulegen. Weitere Variationen hinsichtlich der Reaktionsmöglichkeiten auf die In-situ-Bedingungen an den Einbauorten der Versiegelungsbauwerke werden im Kapitel 5 diskutiert.

-

Die Wahl der Orte für die Versiegelungsbauwerke erlaubt eine gewisse Flexibilität.

Die genaue Positionierung der Versiegelungsbauwerke soll möglichst nicht durch baulich vordefinierte Randbedingungen beeinträchtigt werden. Versiegelungsbauwerke sollten vor allem an geomechanisch günstigen Orten platziert werden und möglichst kleine Ausbruchquerschnitte und günstige Profilformen aufweisen.

Die Entscheidung zur genauen Platzierung einzelner Versiegelungsbauwerke soll möglichst lange offengehalten werden. Bei den V1- und V3-Versiegelungsbauwerken ist diese Flexibilität kleiner als bei den V2-Versiegelungsbauwerken.

Prinzipieller Aufbau einer Versiegelung

Auf Basis der Auslegungsgrundsätze und des prinzipiellen, generischen Aufbaus werden die spezifischen Versiegelungsbauwerke hinsichtlich ihrer jeweiligen Anforderungen und Randbedingungen beispielhaft konstruktiv durchgebildet (Fig. 4‑1).

Fig. 4‑1:Prinzipieller, generischer Aufbau der Versiegelungsbauwerke (nicht massstäblich)

Die Ziffern 1, 3, 5 und 7 entsprechen den Übergangsschichten, die Ziffern 2 und 6 den beiden Widerlagern und die Ziffer 4 dem Dichtelement.

Kraftschlüssiger Kontakt wird durch den Quellvorgang erhöht. ↩

Intrinsische Permeabilität von bis zu 10-19 m2. ↩

Gasundurchlässigkeit zählt nicht für Sand-Bentonit-Mischungen (80:20). Die Bewahrung einer geringen Gasdurch-lässig¬keit wird durch die Beimischung von Sand angestrebt. Siehe dazu Punkt 4. ↩

Das Widerlager gewährleistet die Standsicherheit zunächst selbst, wird im Laufe der Zeit aber mit der aussen anstehenden Verfüllung zusammen tragen. ↩

Gilt für reine Bentonit-Dichtelemente. ↩